Книга: Прощание с иллюзиями

Назад: Глава 4 «ПОЕДЕМТЕ В АНГЛИЮ…»

Дальше: Глава 6 ДРАКОН, ЯЩЕРЫ И ВРЕМЯ ЖАБЫ

Глава 5

О СОСНАХ И ТЕЛЕГРАФНЫХ СТОЛБАХ

Я никогда не думал о том, чтобы стать журналистом. В 1961 году мне исполнилось двадцать семь лет. К этому времени большинство моих ровесников уже добились первых успехов на своих поприщах, а я только знал наверняка, что не хочу быть ни биологом, ни переводчиком художественной литературы. Чем я хотел заниматься — оставалось вопросом…

Одним из моих любимых литературных персонажей был и остается Тигра, друг-приятель Винни-Пуха, который полагал, что Тигры любят все, и немало огорчился, убедившись на опыте в том, что они не любят ни мед, ни желуди, ни чертополох. По чистой случайности Тигра обнаружил действительно любимое Тиграми лакомство, а именно рыбий жир. Точно так же и я обнаружил журналистику.

Как-то позвонил мне приятель и спросил, не хочу ли я поработать в только-только открытом агентстве печати «Новости»? Как он объяснил, АПН создано вместо Совинформбюро, является общественной организацией и планирует выпускать журналы и прочую печатную продукцию для зарубежного читателя. Поэтому требуются люди со знаниями иностранных языков. Я что-то промямлил, он ответил — мол, ты ничего не теряешь, сходи, поговори. Я сходил — и моя профессиональная судьба была решена.

Было бы прекрасно, даже возвышенно и благородно сказать, что я пошел в АПН в результате углубленной попытки понять свое предназначение в жизни. Но это не так. Я вообще не помню, чтобы шла во мне какая-то подсознательная работа, толкнувшая меня, в конце концов, к принятию решения. Зато прекрасно помню, что Самуил Яковлевич Маршак, интереснейший и замечательнейший из людей, был человеком весьма прижимистым. Платил он мне семьдесят рублей в месяц, а я был женат и имел маленького ребенка; содержать семью на такую зарплату не представлялось возможным — и надежда на иную оплату моего труда явилась той силой, которая подтолкнула меня к встрече с Норманом Михайловичем Бородиным.

Она состоялась в бывшем здании Совинформбюро, а также Государственного комитета по радиовещанию и телевидению, — сейчас пишу эти слова и не понимаю, как могло быть так, что две мощные идеологические организации делили одно здание. Однако еще будучи студентом, я подзарабатывал, ведя вместе с Джо Адамовым еженедельную программу «Почтовый ящик» (по-английски «Moscow Mailbag»); студия находилась именно в этом здании. Вспомнив это, я не могу не сказать несколько слов об Иосифе Амаяковиче Адамове, человеке в определенном смысле легендарном. Насколько мне известно, его отец был одним из первых советских представителей в США, где маленький Адамов и усвоил английский язык. В 1937 году его отца арестовали, обвинили в шпионаже и расстреляли. Каким образом Джо (так его звали все) устроился диктором Иновещания — не знаю. Но он был конечно же не просто диктором, а блестящим журналистом-пропагандистом. И дело не в том, что Джо говорил по-английски без тени акцента, совершенно как американец. Дело в таланте, в умении аргументировать, в бойцовском характере. Среднего роста, широкоплечий, мощного телосложения, с крупной головой, необыкновенно живыми черными глазами, громовым хохотом, наделенный бесподобным даром пародиста, Джо Адамов был не менее известен в международной пропагандистской среде, чем, например, звезда BBC Анатолий Максимович Гольдберг или ведущий джазовой программы «Голоса Америки» Уиллис Коновер. Я не удивился бы, узнав, что Адамов со своим «ящиком» вошел в Книгу рекордов Гиннесса: не скажу точно, сколько лет он ведет эту передачу, но то, что больше сорока — факт. Получив вопросы от слушателей «Московского радио» из США, Джо готовился к передаче, делал себе какие-то заметки, а потом без всякого написанного текста наговаривал ответы на магнитную ленту. Запись затем расшифровывалась и одновременно переводилась на русский язык, после чего поступала на подпись в отдел, затем к главному редактору и, наконец, к цензору. Необходимо владеть гораздо более выразительным пером, чем я, чтобы описать, как Джо Адамов ругался с цензорами и прочим начальством, когда те требовали убрать то или иное соображение или высказывание из его передачи. Стены сотрясались от его громогласного крика, потом гром переходил в угрожающие перекаты — это Джо ходил по коридорам, хватая каждого встречного за фалды и объясняя ему, что начальство ни черта не смыслит в пропаганде.

Как и все сотрудники Иновещания, Джо был неизвестен в собственной стране — недаром мы называли это учреждение «могилой неизвестного солдата». Я уверен, что, родись Джо в другое время, он стал бы популярнейшим журналистом-шоуменом. Он был намного более талантлив большинства «генералов» от журналистики и сам это понимал. Думаю, он глубоко страдал от отсутствия известности, от вынужденного пребывания в этой «могиле».

Мои отношения с Джо складывались весьма непросто и завершились драматически — о чем я еще расскажу…

Итак, меня принял Норман Михайлович Бородин — крупный красивый мужчина лет пятидесяти с гаком. Большая круглая голова, зачесанные назад волосы с проседью, пышные усы, внимательнейшие карие глаза и руки — выразительные, тонкие, какие-то дирижерские. Спросив меня, говорю ли я по-английски, и получив утвердительный ответ, Бородин перешел на английский и поразил меня чикагским прононсом (в Америке, как и в любой другой стране, люди, живущие в разных регионах и городах, отличаются друг от друга выговором, произношением разных слов и т. д.). Потом он проверил мои познания во французском, которым владел не столь хорошо, но вполне сносно. И предложил мне должность старшего редактора с ок ладом в сто девяносто рублей в месяц. Я согласился с восторгом и вскоре был представлен человеку, который официально принял меня на работу, а потом, много лет спустя, сыграл ведущую роль в попытке изгнать меня из профессии. Это был Энвер Назимович Мамедов, тогда — первый заместитель председателя агентства печати «Новости».

* * *

Энверу Назимовичу сейчас, когда я пишу эти строки, восемьдесят восемь лет. Это человек совершенно блистательного ума и редко встречающегося бесстрашия. Люди, работавшие с ним в АПН или на Гостелерадио, где он начинал главным редактором радиовещания на США, Канаду и Латинскую Америку, а закончил первым заместителем председателя, высказывались о нем восторженно, утверждая, что не было более творческого и интересного руководителя. Видимо, это так. Мне работать под его непосредственным руководством не довелось. Но встречались мы неоднократно, и впечатление сложилось у меня неоднозначное.

Приведу несколько эпизодов.

— Бородин меня представляет Мамедову, сообщает, что хотел бы зачислить меня старшим редактором с окладом в сто девяносто рублей. Мамедов рассматривает меня не слишком доброжелательно и говорит Бородину, что, возможно, не надо брать меня старшим редактором, лучше просто редактором, а там видно будет…

— Я опаздываю на работу, бегу изо всех сил со станции «Новокузнецкая», влетаю на ступеньки здания, на которых сталкиваюсь с Мамедовым и здороваюсь: «Здравствуйте, Энвер Назимович». Он буравит меня черными глазами и резко говорит: «Что это вы себе позволяете опаздывать на работу?!» Я обалдеваю от тона и резко отвечаю: «Не у всех есть персональная машина, Энвер Назимович!» — и бегу дальше…

— Мамедов принимает в своем кабинете в Останкино главу ирландского ТВ. Ее сопровождает совсем молоденький переводчик, не слишком в себе уверенный. Я вызван Мамедовым на случай, если потребуется мой перевод. Энвер Назимович явно на взводе — все знали, что во второй половине дня лучше к нему не заходить. Гостья что-то говорит, юный переводчик начинает переводить, и вдруг Мамедов прерывает его словами: «Молчи, собака!» Потом обращает на меня мутный взор и приказывает: «Переводите». Не слишком привлекательные картинки, правда? Вместе с тем я ставлю Мамедова очень высоко, он лучше всех понимал, как надо вести пропаганду, и отлично чувствовал, кто чего стоит как работник.

Мне кажется, он больше всего на свете переживал из-за того, что родился русским только наполовину (его мать была русской). Я абсолютно убежден: будь Мамедов русским, он занял бы куда более высокое положение. Он легко мог стать совершенно выдающимся министром иностранных дел. Его отца расстреляли в 1949 году (с последующей полной реабилитацией), и он не мог не видеть того, что в самом деле происходит в стране. Думаю, что его цинизм, осознание собственной недооцененности, нереализованного потенциала — все это являлось причиной его довольно частых срывов.

* * *

Я был принят в Главную редакцию политических публикаций, совершенно не представляя, чем мне предстоит заниматься. В этой редакции среди редакторского персонала числилась, кажется, лишь одна женщина. Всем мужчинам, за исключением меня и еще одного человека, было около сорока, а некоторым заметно больше. Это в основном были люди молчаливые, серьезные, замкнутые. Редакция делилась на четыре отдела: Америка, Европа, Азия, Африка. Может быть, кто-то и писал авторские материалы, но я занимался исключительно редактированием чужих текстов — иногда довольно неплохих, чаще посредственных, но всегда антиамериканских. Проработал я в этой редакции два года не без интереса, но со все нарастающим ощущением, что занимаюсь ассенизаторством: подчищаю труд других. Наша редакция находилась в конце Кутузовского проспекта, она была совершенно изолирована от основного здания АПН, что должно было меня навести на определенные мысли, будь я поумнее и поопытнее. Однако я наведывался в АПН довольно часто, постепенно меня там узнали, и однажды я получил предложение от главного редактора журнала Soviet Life Юрия Сергеевича Фанталова прийти к нему заведовать отделом. Этот журнал издавался правительством СССР в обмен на журнал «Америка», работа в нем была не только престижной для меня, но и желанной, ведь он имел прямое отношение к Соединенным Штатам. Я пришел к Норману Михайловичу с просьбой отпустить меня, и он, пожав мне руку, сказал, что я сделал правильный выбор, что «нечего здесь коптить небо», и пожелал всяческих успехов.

* * *

Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы выяснить, кто такой был Н.М. Бородин. Он родился в 1911 году в Чикаго в семье российского революционера и видного деятеля Коминтерна Михаила Марковича Грузенберга, взявшего партийную фамилию Бородин. М.М. Бородин был арестован в 1949 году и умер в кагэбэшной тюрьме от пыток и побоев. В этом же году арестовали его сына, ставшего к тому времени одним из самых крупных разведчиков СССР. В 1954 году отца реабилитировали, равно как и Нормана Михайловича, и вопрос у меня вот какой: как же мог он (и не только он, а, например, и Энвер Назимович) столь же преданно, самоотверженно служить советской власти? Как могли они простить партии убийство их отцов, людей ни в чем не виноватых и даже в некоторых случаях вполне героических? Каким образом удавалось им сохранить веру, равновесие души? Я этого не пойму никогда.

* * *

Через две-три недели я получил повестку в военкомат. В регистратуре девушка встретила меня словами:

— Вы служили в КГБ?

Я чуть не лишился дара речи.

— Я?! В КГБ?!

— А что вы, собственно, так удивляетесь? — ответила она. — Ваше военное дело было в ГэБэ, его переслали к нам, значит, вы числились у них.

И тут я прозрел! Главная редакция политических публикаций на самом деле являлась частью аппарата КГБ, все мы, редакторы, готовили статьи для печатных органов, главным образом стран третьего мира, и они печатались там за подписью местных купленых журналистов. Наша редакция занималась множеством замечательных вещей, как то: дезинформацией, статьями-провокациями и т. д. и т. п. В основном работали в ней так называемые «погорельцы» — бывшие разведчики, которые в свое время были разоблачены, провалены, засвечены и потому возвращены домой. Попадались среди них люди очень интересные, даже выдающиеся. Спешу заверить читателя: подобного рода «журналистские» редакции имеются во многих странах, занимаются они тем же, чем и наша, — все это считается совершенно нормальным явлением. Но мне там нечего было делать, и конечно же мой ангел-хранитель сыграл свою роль, когда помог мне унести оттуда ноги и в который раз уйти из-под крыла Комитета государственной безопасности.

Журнал Soviet Life выходил только на английском языке и только для американцев. Он печатался в Финляндии, поскольку в СССР не было возможности добиться необходимого для Штатов качества полиграфии, характерного для так называемых «глянцевых журналов». Это было пропагандистское издание, цель которого — представить Советский Союз в лучшем свете. Для реализации этой цели использовались два способа. Первый: смягчать все негативные аспекты общества с тем, чтобы они выглядели не столь негативными; второй: вообще игнорировать все негативное и писать лишь о позитивном. Имелся, конечно, и третий: врать напропалую, но все же пропагандистские издания высокого пошиба предпочитают этого не делать. Если говорить об «Америке» и Soviet Life, то за тридцать с небольшим лет их существования они в основном придерживались второго способа — показывали исключительно хорошее.

Впрочем, о таких вещах я стал задумываться уже потом. Поначалу я ушел в журналистику с головой, был увлечен и получал колоссальное удовольствие от работы. Сколько себя помню, я интересовался политикой, социальными вопросами, и вот теперь имел возможность делиться своими соображениями с тысячами читателей. Правда, ими были американцы, но это меня совершенно не смущало, даже напротив. Работая в Библиотеке иностранной литературы, я способствовал тому, чтобы советские люди лучше понимали Америку, причем это направление я вел много лет, рассказывая о джазе, об американской народной музыке. И служба в Soviet Life превращала мою деятельность в улицу с двусторонним движением.

Я писал о Советском Союзе, следовательно, я много читал о стране, о ее истории, много ездил в командировки. Это были уже не студенческие агитпоходы, а углубленное знакомство со страной, куда я приехал восемь лет назад и о которой имел фрагментарное и идеалистическое представление. Моя первая встреча со сталинизмом, годы учебы в университете потребовали от меня довольно болезненной переоценки. Работа у Маршака открыла передо мной богатство и гуманизм русской литературы, показала ее уникальные черты. Но я не имел ни малейшего представления о подлинной сложности этой страны — сложности географической, этнической, культурной.

В Советском Союзе, как и в Соединенных Штатах, перед журналистом отворяются многие двери — хотя и по разным причинам. Пресса в США имеет огромную власть. Она может уничтожить кого угодно. Журналиста и боятся, и обхаживают, и пытаются использовать. В Советском Союзе до 1985 года журналист представлял угрозу для кого-либо, только если получал соответствующее задание сверху — мол, надо раскопать материал, вывести такого-то на чистую воду. Для этого существовали журналисты особого рода, так называемые фельетонисты. Но в основном журналисты писали о том, как прекрасно люди живут в Стране Советов, каких добиваются феноменальных успехов, и каков он вообще, советский человек. Стать героем такого репортажа или очерка мечтал каждый. Когда же появлялись материалы критические, то подчеркивалось, что речь идет о нетипичном для Советского Союза или советского человека явлении. С возникновением же гласности в 1985 году все радикально изменилось.

Как мне представляется, сегодня советская пресса не уступает западной по уровню и серьезности своей работы, по тому, как срываются покровы лжи и обмана с того, что только что считалось неприкасаемым. Отношение общества к печати поменялось. Большая часть воспринимает журналиста как героя, порой как своего рода Дон Кихота, порой как знаменитого Баярда, рыцаря без страха и упрека. Но некоторые чувствуют в журналисте опасность. Таких меньшинство, но оно чрезвычайно громко, если не сказать шумно, выражает свои взгляды; оно состоит из партбюрократов, писателей, ветеранов Великой Отечественной войны, афганцев, всякого рода «патриотов», шовинистического сброда. Новая роль, которую стали играть средства массовой информации, — прямое следствие революционных реформ, инициированных партией. И это совершенно не мешает тому, что из всех «неприкасаемых» в прошлом, самым по-прежнему закрытым, защищенным от критики остается партийный аппарат, то есть как раз те люди, чье поведение диктовалось их уверенностью в собственной безнаказанности. Они хвалили и хвалят гласность потому лишь, что убеждены: к ним новые правила не относятся. И когда что-то стало меняться, они будто с цепи сорвались.

Битва между СМИ и бюрократией была выставлена на общее обозрение во время Девятнадцатой партийной конференции 1988 года, когда громовыми аплодисментами встречалось каждое выступление, содержащее нападки на прессу. То же самое происходило во время Первого съезда народных депутатов (июнь 1989 г.), на котором консервативному меньшинству удалось выиграть большинство мест благодаря избирательной системе, для этого и выработанной, — о чем СМИ подробнейшим образом рассказали стране. Все это стало делом совершенно новым, даже в пору расцвета так называемой «оттепели» о таком и не мечтали.

В 1961 году «оттепель» достигла своего зенита. Общество испытывало подлинный энтузиазм, подкрепленный реальными успехами: люди стали жить заметно лучше, производительность труда ощутимо росла, и когда Хрущев на фоне этих успехов и стагнации экономического положения Запада предсказал, что СССР догонит и перегонит США, это не воспринялось как бездумное прожектерство. Вспомним громкие, а порой и феноменальные успехи советской науки и техники: 1955 год — Ту-104, первый в мире реактивный пассажирский авиалайнер; 1957 год — первый искусственный спутник Земли; 1961 год — Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космос, — с его обаятельнейшей улыбкой сошедшего с рекламного плаката советского человека… Казалось, все возможно, казалось, судьба нам улыбается так же, как она улыбалась Америке во времена Джона Кеннеди, и все наконец будет хорошо.

Путешествуя по стране, я вновь и вновь восхищался поразительной уверенностью людей в том, что нет неразрешимых проблем, что нам все по плечу. Это была настоящая общенациональная эйфория. Тот, кто помнит те времена, согласится со мной, что они составляют разительный контраст с временами перестройки и гласности. Размах и глубину того, что происходит при перестройке, невозможно сравнить с реформами Хрущева. Тогда была пластическая операция, сегодня — радикальное вмешательство в организм. Потенциал другой, возможные последствия иные, значение происходящего для жизни каждого советского человека неизмеримо большее. Тем не менее общественное мнение куда менее солидарно, чем было тогда, в 1961 году, и настроено куда более скептически, чем в отношении сумасбродных планов Хрущева. Почему?

Отчасти ответ лежит в плоскости самого времени: прошло около тридцати лет. Кроме того, силен фактор разочарования. Обещали златые горы, а получили застой и моральное разложение. Говоря языком сегодняшним — страну «кинули». Нынешний скепсис — условный рефлекс, который, как и всякий условный рефлекс, отражает приспособление организма к новым обстоятельствам. Либо приспосабливаешься, либо погибаешь. Это, если угодно, психологический спасательный круг, и люди боятся расстаться с ним. Верны слова Александра Николаевича Яковлева: перестройка представляет собой прорыв в неизвестность, она — целый набор изменений настолько базисных, что мы должны сменить и привычный нам способ размышлять: о себе, о своем обществе, о структуре общества, об окружающем нас мире. Это тяжелый вызов. Страшный вызов. Десятки миллионов советских граждан жалуются на вечный дефицит всего и требуют, чтобы навели порядок. Но когда им говорят, что решение проблем коснется их, что им придется по-другому работать и жить, что им даже придется иначе думать и брать на себя гораздо большую ответственность, многие не соглашаются с этим. Вероятно, так реагировали бы в любой стране, но в Советском Союзе это имеет особое значение. Все же страна с абсолютистскими корнями, усиленными советским тоталитаризмом. В такой стране вся жалоба сводится к тому, что ничего поделать уже нельзя — потому и жаловаться можно без всяких опасений, что тебе предложат заняться делом. Не имея власти в своих руках, легко было все валить «на них», это «они» во всем виноваты. Пусть «они» и решают вопросы. Но когда Горбачев ясно дал понять, что перестройка не может осуществиться без личного участия рядовых граждан, когда он призвал всех изменить свои привычки и поведение, это оказалось неприемлемым для многих, в том числе и для тех, кто помнил конец пятидесятых и начало шестидесятых годов.

Более всего поразило меня в моих первых журналистских путешествиях по стране ее многообразие. Она была едина в том смысле, в каком едино лоскутное одеяло, сшитое из множества совершенно разных кусков, — да, оно сшито, но куски-то разные. Разумеется, я знал, что Советский Союз — многонациональная страна, но знание было сугубо теоретическое. Я не был готов к тому, с чем встретился, с уровнем непохожести буквально во всем. Начну с того, что люди отличались внешне — даже живущие по соседству друг с другом. Грузины, например, более походят на басков или гасконцев, чем на армян, которые в свою очередь больше напоминают греков, чем соседей азербайджанцев. Последние же намного ближе к иранцам. Но эти три народа — соседи, они трутся плечо о плечо веками. Скажем, шведы, норвежцы и датчане внешне по существу вообще не отличаются друг от друга, да и языки у них очень похожи. У грузин, армян и азербайджанцев и языки абсолютно отличные друг от друга. При большем внешнем сходстве народы Балтии — латыши, литовцы и эстонцы — говорят на принципиально несхожих языках да и характерами сильно различаются. Обращаясь к Средней Азии, можно заметить, что узбеки, туркмены, таджики и киргизы кажутся одинаковыми только тем, кто вообще считает, что все представители «не белой расы» неотличимы друг от друга. Казахи, буряты, калмыки, якуты — какой-то калейдоскоп разных лиц, языков, культур, историй, традиций, причем то, что не видно глазу, на самом деле куда более важно для понимания каждого из этих этносов.

Во время этих поездок я оценил мудрость русской пословицы о том, что каждый видит мир со своей колокольни. Хотим мы того или нет, отдаем ли себе отчет в этом или нет, но мы судим обо всем, исходя из собственного опыта, из своего понимания вещей; мы пытаемся уложить все, с чем сталкиваемся, в прокрустово ложе своих представлений, и если для этого необходимо отрубить ногу, руку или голову, что ж, так тому и быть. Таким образом, мы не интерпретируем, а подгоняем явления и вырабатываем свой, притом совершенно ошибочный взгляд на другие народы, расы, нации.

Как-то я впервые оказался в Тбилиси с Вахо, грузинским журналистом, с которым познакомился на отдыхе в Пицунде. Вахо пригласил меня в гости к своим знакомым. Вряд ли надо рассказывать о том, что такое грузинское застолье. Оно поразило меня обилием блюд, вина и… тостов. Львиная доля этих тостов была произнесена в мой адрес. Пили за то, что я честный и умный, пили за то удовольствие, которое получают от меня мои родители, пили за моих детей, которые конечно же гордятся таким отцом — и так в течение всего вечера. Слушая все это, я мрачнел и мрачнел. Поздно вечером, возвращаясь в гостиницу в сопровождении Вахо, я не выдержал и сказал ему:

— Видно, грузины люди лицемерные.

Посмотрев на меня с удивлением, он спросил:

— Почему ты так считаешь?

— Да как иначе считать! — взорвался я. — Они видят меня первый раз в жизни, скорее всего, и последний тоже, а говорят обо мне черт-те что, будто мы сто лет знакомы! Как же так можно?! Это же сплошное притворство!

Вахо посмотрел на меня внимательно и спокойно, и в его темных глазах я прочитал мудрость.

— Послушай, Володя, во-первых, я привел тебя в эту компанию, значит, ты — мой друг, а меня-то они знают очень хорошо, плохого человека я не приведу. А во-вторых, предположим, я ошибся, предположим, ты — подлец, последний сукин сын. Если это так, то ты мало в жизни слышал добрых слов о себе и, может быть, услышав их в таком количестве сегодня вечером, чуть-чуть изменишься к лучшему. Понимаешь? Все, что говорилось за этим столом, было сказано совершенно искренне. Либо это все соответствует истине, либо это поможет тебе стать хорошим человеком.

Когда я обвинил грузин в лицемерии, мне было неудобно перед Вахо. Теперь же я почувствовал себя полнейшим… идиотом. Ведь я сделал выводы, исходя из опыта той культуры, в которой воспитывался и рос, я взял свое лекало и приложил его к ткани, о свойствах которой не имел ни малейшего представления. Когда лекало не подошло, я решил, что ткань с дефектом. И если бы не разговор с Вахо, если бы не мои неоднократные поездки в Грузию и дружба со многими грузинами, я остался бы со своими предрассудками, основанными, как и все предрассудки, на незнании.

Однажды я оказался темной ночью в горах Армении недалеко от Севана, существованию которого угрожали планы строительства тоннеля. Я как раз собирал материал по этому поводу в Ереване. День был долгий, жаркий, ни о каких кондиционерах никто и слыхом не слыхивал. К концу дня меня, измочаленного, посадили в «Волгу» и повезли куда-то. Я заснул мертвецким сном. Открыв глаза, увидел сквозь окно автомобиля черное бархатное небо, усеянное звездами неправдоподобных размеров. Они висели так низко, что, казалось, рукой можно достать. И вдруг я заметил луну, вернее, ее половину: она, словно сказочная ладья, лежала на боку и плыла по небу. В детстве, читая сказки «Тысячи и одной ночи», я любил рассматривать иллюстрации, в которых над башнями минаретов высоко плыл лежащий на боку полумесяц. Я тогда считал, что это — сказочный полет воображения, вполне соответствующий нереальности сюжетов. Я понимал, что полумесяц не может лежать на боку. И вот здесь, на берегах Севана, открыл для себя, что иллюстрации-то были абсолютно реалистичными, что сказки «Тысячи и одной ночи» — вот они, прямо над головой, только протяни руку… Но в эту армянскую ночь меня ждали еще открытия.

Ехали мы ехали и наконец оказались в какой-то горной деревушке. Водитель притормозил около одного из домиков. Я поинтересовался, почему мы остановились, и он ответил, что тут живут его друзья, что он проголодался и они будут счастливы нас накормить. Кругом царила полная темнота, нигде ни огонька, время — час или два ночи и ясно, что все спят сном праведников. Я представил себе реакцию людей, которых будят бог знает во сколько ради ужина для проезжего гостя из Москвы. Но я понимал, что спорить бесполезно. Водитель вышел из машины, поднялся к домику по узкой тропинке и постучал в дверь. Зажглась лампочка, дверь чуть приоткрылась, и до меня донеслись обрывки негромкого разговора на совершенно не понятном мне языке. Потом водитель вернулся, закурил и пояснил:

— Они ждали нас чуть пораньше.

«Ну, да, — подумал я, — так я тебе и поверил». Тишина была такая, что наше дыхание казалось громким. Потом вдруг во всем доме зажегся свет, распахнулась дверь, и какой-то мужчина громко сказал по-русски:

— Заходите!

Домик был маленький, с деревянными стенами и полом, почти без мебели, все говорило о жизни трудной и небогатой. Почему-то в памяти всплыли фотографии фермерских домов в Оклахоме в годы Великой депрессии. Но это была не Оклахома и не тридцатые годы в кризисной Америке. В глаза бросился уставленный разными блюдами стол — еды хватило бы человек на десять. Хозяин крепко пожал мне руку и попросил извинить его — мол, у него есть некое срочное дело и ему надо выйти из дома. Потом стало ясно, что выходил он, чтобы зарезать ягненка на шашлык для «ожидаемого» гостя. Пока мы ждали, я рассматривал комнату. В одном углу стояла кровать, на которой лежала старая женщина. Нет, не старая, а древняя. Она смотрела на меня огромными немигающими глазами, в которых выражалась неслыханная печаль. Казалось, эти глаза видели все: и времена расцвета и славы Армении, и века ее страданий, и ее героическую борьбу против накатывавших на нее волн завоевателей — непобедимых легионов Рима, лучников и конников Парфии, тиранов Византии, безжалостных дружин татар, стального кулака Тамерлана, изогнутых ятаганов Оттоманской империи… Все это прошло перед ее глазами, она босыми ногами исходила бесконечные пески истории, в ее глазах покоилась мудрость веков, и, глядя в них, я чувствовал себя совсем маленьким и нагим. Я отвернулся и обнаружил стоящих позади меня семерых мальчиков. Плечом к плечу, в совершенно одинаковых и явно выходных костюмах, они стояли по росту — самый высокий справа, самый маленький на левом краю, правда, и самый высокий был не слишком велик. Я дал бы ему от силы лет одиннадцать, да только лицо у него было совершенно взрослое, и потому он одновременно выглядел и старше, и моложе своих шестнадцати лет. Но все это вспомнилось мне потом… А в тот момент меня потрясло, что детские глаза были точно такие же, как у старухи. И я испытывал странное и неуютное чувство оттого, что меня рассматривали дети, которые уже при рождении были старше, чем буду я в час своей смерти. В этот миг я понял, что моя культура, моя цивилизация ничто по сравнению с тем, что сберегли они. Эти люди сумели выжить как народ, сохранить свой язык, свою культуру, свою землю (хотя и не полностью); они прямые потомки тех, кто жил задолго до рождения Рима и до того, как сотворила свое волшебство Древняя Греция, кто был современниками овеянных тайной египтян времен первых фараонов.

Когда мы сели к столу, жена хозяина не присоединилась к нам. Старуха продолжала лежать в постели, безотрывно глядя на нас, а мать семейства села рядом с ней и наблюдала, как мы едим. Это меня и расстроило, и рассердило, о чем я сказал водителю через час-другой после того, как мы попрощались со всем семейством (в ответ старуха чуть кивнула, мать семейства улыбнулась, но с места не встала, дружная семерка подошла и по старшинству по очереди церемонно пожала мне руку, а отец крепко, по-медвежьи, обнял).

— Какого черта! — вскипел я. — Почему этой несчастной женщине не было позволено сидеть с нами за столом? Как-никак мы живем в последней четверти двадцатого века в якобы передовой стране!

Водитель качнул головой и сказал:

— Ты не понимаешь, ты ничего не видишь. Ты не заметил? Каждый раз, когда хозяин вставал, чтобы говорить тост, он смотрел на женщин, дабы получить разрешение. Ты не соображаешь, что жена позволила ему зарезать ягненка на шашлык? Если бы обе женщины не разрешили, он не впустил бы нас в дом. Это у вас женщины сидят с вами за одним столом, но ничего не решают, а у нас не так. Мы слушаемся женщину, потому что она и есть жизнь, от нее все. А ты все стол да стол…

В очередной раз, ослепленный своей культурой, своими традициями, я высокомерно отнесся к другой культуре и пришел к выводу, что этот народ считает женщин людьми второго сорта. Отчасти я все же был прав, как мне представляется, но прав был и водитель, насмехаясь над сугубо внешним «равенством», которым кичимся мы, представители западной цивилизации. Словом, я получил еще один урок: не суди, если не знаешь предмета…

Один из главных вызовов перестройке — национальный вопрос. Если не будет найдено решение по поводу центробежных сил, раздирающих страну, перестройка провалится точно так же, как без ликвидации гигантского дефицита, без принципиального изменения положения с продуктами питания и товарами народного потребления провалятся все радикальные экономические реформы. Взрыв национализма, наблюдаемый в стране, имеет множество причин, но одна из них — и это бесспорно — полное непонимание, проявленное Москвой, относительно традиций и культур нерусских этносов Советского Союза. Многие представители этнических меньшинств жалуются на определенную русификацию, которой они подвергаются, и жалуются не без оснований. Однако мне не кажется, что речь идет о тщательно продуманной стратегии со стороны Москвы, скорее, мы имеем дело с высокомерием национального большинства, с его неумением и нежеланием слезть со своей колокольни и забраться на другую, чтобы взглянуть на все происходящее иначе.

И СССР, и США — многонациональные государства, в этом они принципиально похожи. Но то, что отличает их, еще более принципиально: все национальности и этнические группы, проживающие в Америке, откуда-то приехали (за исключением коренного населения — индейцев); подавляющее большинство тех, кто живет в Советском Союзе (за исключением небольшого числа немцев, корейцев, греков, болгар и т. д.) — коренные жители. Одно дело расовые, религиозные и культурные предрассудки в стране приезжих, вырвавших свои корни, перевернувших свежую страницу, все начинающих с нуля. И совсем другое — те же предрассудки в стране, где люди живут бок о бок веками, периодически воюют друг с другом и имеют представления друг о друге, зацементированные временем. Ясно, что решать эти проблемы значительно проще, пока они еще не вошли в плоть и кровь страны, но несмотря на свое преимущество в этом плане, за двести с небольшим лет существования самая первая из новых демократий не смогла создать единую нацию-семью, не сумела справиться с национальной рознью.

Хотя стремилась к этому и даже изобрела образ — «плавильный котел»: всякий приезжающий жить в Соединенные Штаты попадает в него и выходит оттуда… американцем. Эта милая мифология стала одной из основ американского образа жизни. Правда, во время борьбы «черных» американцев за равноправие в шестидесятых годах плавильный котел заменили салатницей (в том смысле, что американская нация не представляет собой гомогенной массы, состоящей из Homo americanus, а больше похожа на большой фруктовый салат, на коктейль, на замечательный набор разных ингредиентов, каждый из которых дополняет другие). Картина, конечно, красивая, гораздо более красивая, чем та реальность, которую она якобы изображает. Осенью 1987 года независимая телевизионная компания King 5 помогла мне произвести пять часовых передач, объединенных общим названием «Встреча с Америкой».

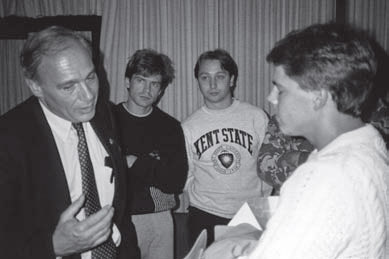

Во время турне по Америке. 1987 г.

В каждой программе вместе с аудиторией обсуждался один вопрос: американская семья, американская женщина, американская школьная система, американский взгляд на СССР и американские национальные меньшинства. Аудитория последней программы состояла как раз из представителей этих самых меньшинств — были индейцы, «черные» американцы, выходцы из Латинской Америки, чиканос (мексиканцы), выходцы из Азии. Все патриоты, все любили свою новую родину, о чем говорили со всей определенностью. Но все они соглашались с тем, что представляют не самые лакомые ингредиенты американского салата; все они признали, что в той или иной степени являются гражданами второго сорта из-за цвета кожи, из-за того, откуда приехали и из-за того, насколько хорошо или плохо говорят по-английски. По сравнению с так называемыми белыми им труднее было получить образование и работу, им платили меньше, они жили в менее привлекательных районах города, чаще подвергались полицейским проверкам. Нельзя отрицать наличие определенного прогресса, но все это тянется невероятно долго, и даже если виден свет в конце туннеля, как считают некоторые, до него еще очень и очень далеко. Несмотря на все разговоры о свободе и равенстве, ни одной из демократических стран пока не удается сколько-нибудь основательно решить проблемы этнических меньшинств.

* * *

A как же Обама? Разве избрание чернокожего президентом страны не говорит о радикальном продвижении американцев в этом вопросе? Конечно, говорит. За эти двадцать лет изменилось многое, и то, что тогда казалось совершенно невозможным, сегодня является реальностью. Но я не удивлюсь, если Обаму не выберут на второй срок. Тому много причин, и не последняя из них — то разочарование, которое испытывают многие из тех, кто за него голосовал. Он оказался слишком сговорчивым, явно сдвинулся «вправо», он, по сути дела, не смог выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний. Ему этого не простят, но не простят вдвойне из-за цвета кожи. Рассуждение будет примерно таким: «Я тебя избрал, я проявил невероятную толерантность, я показал свое демократическое нутро, я, если называть вещи своими именами, проявил некоторую отвагу — а ты? Ты не оправдал моих ожиданий, ты, чернокожий, вместо того, чтобы оценить то, что сделал для тебя я, оказался слабаком. Тебе, «черному», нечего делать в Белом доме». Преувеличиваю? Ничуть.

* * *

У Советского Союза было примерно семьдесят лет на решение национального вопроса, корни которого восходят к истории Российской империи. Она, как и все империи, расширялась за счет завоевания сопредельных земель, поглощения все новых и новых народов. Иногда русское владычество рассматривалось ими как меньшее из двух зол. Так, вероятно, рассудили грузины и армяне, которым угрожала Оттоманская империя; скорее всего, так считали и украинцы, страшась угрозы с запада в лице католической Польши, а с юга — в лице крымских татар. Но в подавляющем большинстве случаев двуглавый российский орел был обыкновенным хищником, который никого ни от чего не спасал, а сам впивался стальными когтями в более слабого противника. Этот процесс начался всерьез при Иване Грозном и продолжался вплоть до девятнадцатого века.

Российская империя, как и всякая другая, эксплуатировала свои колонии без зазрения совести. Местным князькам оставляли некие признаки власти, но на самом деле власть была целиком и полностью в руках царя и Русской православной церкви. Поскольку православие являлось государственной религией, только православный мог считаться русским, а не быть православным, то есть русским, означало подвергаться санкционированной «сверху» дискриминации в образовании, в должности и так далее. Официальный взгляд на этот вопрос был четко сформулирован профессором Н.М. Коршуновым в 1910 году: «Невзирая на масштаб автономии любой подчиненной территории, законодательная власть русского монарха выше этой автономии, что обеспечивает превосходство русских интересов над любыми местными, частными стремлениями».

Подобная политика привела к тому, что этнические меньшинства Российской империи — особенно те, которые находились за Уралом, на Крайнем Севере и в Средней Азии, — лишались своей самобытности и по сути дела уничтожались не менее свирепо, чем их собратья американские индейцы. Происходило вымирание малых народов в стране, которую Ленин вслед за Астольфом де Кюстином назвал «тюрьмой народов».

Во время своих поездок по стране я смог лично убедиться в поразительных достижениях так называемой ленинской национальной политики. Были созданы алфавиты для народностей, прежде не имевших даже письменности, было учреждено преподавание местных языков в школах, представители малых народов, не говоря о более крупных, стали выбирать своих депутатов как на местном уровне, так и на всесоюзном. На местных языках печатались газеты и журналы, книги, велись радио- и телевизионные передачи, производились кинофильмы, ставились пьесы в театрах. Все это так, все это производило сильное впечатление, но несмотря на это, слова о «союзе равноправных республик», о «дружбе народов» звучали фальшиво.

При всех изменениях, которые произошли и коснулись некогда отсталых во всех отношениях национальных меньшинств, одно осталось неизменным: русские контролировали все в не меньшей степени, чем это было при царе.

Официально местные власти решали все вопросы. На самом деле все шло из Москвы, точнее, со Старой площади. В РСФСР вся партийная власть сосредоточивалась в руках русских — что, в общем, было логично. В республиках первый секретарь всегда являлся представителем местной национальности, но второй секретарь, по идеологии, неизменно был русским, и решал все он — тот же генерал-губернатор, но под другим, более приемлемым, соусом.

Еще одно наблюдение: подразделения вооруженных сил, расквартированные в разных республиках, состояли из солдат не местной национальности. Узбеки не служили в Узбекистане, грузины не служили в Грузии, литовцы не служили в Литве. За этим стояла четкая логика: если бы вдруг пришлось использовать войска против местного населения, было бы гораздо рискованнее приказать, например, латышу стрелять в латышей, чем, скажем, туркмену. Одно дело стрелять в своих, совсем другое — в чужаков, людей другой культуры, говорящих на другом языке, чьи проблемы тебя не касаются да и непонятны тебе.

Называть это прямым продолжением царской политики не следует. Когда большевики взяли власть, они предприняли — возможно, впервые в истории, — попытку ликвидировать то неравенство, которое существовало между русскими и всеми остальными, они исходили из убеждения, что, поскольку русские фактически подавляли остальные нации, им необходимо искупить этот грех. Бюджетные отчисления на душу населения были выше для республик, чем собственно для Российской Федерации, усилия, направленные на развитие и сохранение языков и культур малых народов, считались приоритетными (что, в конце концов, привело к росту недовольства со стороны русских, к росту национализма и шовинизма и к появлению таких организаций, как «Память»).

Нет ничего общего между советской национальной политикой и царской, кроме одного: сохранения контроля. Сладкая песня о равноправии могла убаюкать или обворожить только того, кто не имел политического слуха. Достаточно было услышать, какими кличками (кацап, хохол, чучмек, армяшка, черножопый и прочее) представители великоросского народа награждали своих «младших братьев» (кстати, почему младших, с чего вдруг? Нет сомнений, что и армянская, и грузинская культуры древнее русской), чтобы понять: до этого самого равенства и дружбы еще ох как далеко. Если Ленин и в самом деле стремился к созданию федерации равных народов и народностей, то надо признать: эта затея не то что провалилась — к ее реализации даже не приступили. Зато реализовался разработанный Сталиным план автономизации страны, в которой автономии побольше назывались союзными республиками, поменьше — автономными республиками, краями, областями и так далее, но на самом деле ни о какой автономии речь не шла; а шла речь о разделении народов СССР, о подчеркивании того, что их разделяет, и одновременно о присвоении им титула, пусть пустого на деле, но дающего им ощущение собственной значимости. В каком-то смысле и в очень узко личностном плане это напоминает мне мои годы работы у Самуила Яковлевича Маршака, который представлял меня приходящим к нему людям как своего литературного секретаря. На самом деле, как я уже писал, я был всего лишь писарем, который готовил черновики ответов на письма, получаемые Маршаком из разных стран и от советских читателей. Конечно, должность литературного секретаря ласкала мой слух и придавала мне большее значение в глазах других, чем было на самом деле. Но после двух с половиной лет работы несоответствие между моим реальным положением и тем, как это положение именовалось, стало раздражать меня в гораздо большей степени, чем если бы я изначально числился просто секретарем. Нет ничего удивительного в том, что население союзных республик, поначалу гордившееся своим званием равного среди равных, давно поняло: реальная ситуация не соответствует декларированной, нет никакого равенства, а коли так — лучше выйти из этого ложного состояния.

Существует множество факторов, которые за годы советской власти привели к обострению межнациональной розни, и автономизация страны среди них, как я полагаю, главная. Однако к ней следует добавить произвольное (но хорошо продуманное) перераспределение территорий и насильственное переселение целых народов.

Для чего были «переданы» Узбекистану издревле принадлежавшие таджикам Самарканд и Бухара с прилегающими землями? Для чего армянские Нахичевань и Нагорный Карабах были «инкорпорированы» в Азербайджан? Не для того ли, чтобы таким образом посеять семена вражды, взаимной ненависти? Не потому ли эти семена, попав на столь плодородную почву, дали бурные, ядовитые всходы? Кровопролитные столкновения, свидетелями которых мы стали, разве случайны? «Разделяй и властвуй» — премудрость, усвоенная не только англичанами…

Когда крымских татар, поволжских немцев, калмыков, ингушей и чеченцев, курдов набили в товарные вагоны, как сельдь в бочки, и перевезли в Казахстан и Сибирь, передав их имущество и дома представителям других национальностей, разве не заложили тем самым националистическую бомбу замедленного действия под всем советским домом?

Когда сегодня мы видим взрывы столкновений в Сумгаите, Нагорном Карабахе, Тбилиси, Фергане, Коканде, Новом Узене, разве это не свидетельствует о совершеннейшем отсутствии пресловутой дружбы народов?

Все эти меры были направлены на то, чтобы национальным меньшинствам и в голову не приходила мысль объединяться и отстаивать свои интересы, добиваться подлинного равенства, а не игрушечного.

Но имелись и просчеты, ошибки, особенно в области экономики, тоже способствовавшие развитию национальной розни. Это было особенно заметно в годы брежневского застоя, когда применялись экстенсивные меры развития экономики. Такой подход не только усиливал застой, но и приводил к росту национального напряжения в двух регионах страны: Прибалтике и Средней Азии.

Прибалтика рассматривалась как идеальное место для создания новых отраслей промышленности. Но для этого требовалось такое количество рабочих рук, которым прибалтийские республики не располагали — что привело к массовому наезду русских, ставшему угрожающим: русские вскоре составили около двадцати процентов населения Литвы, около сорока процентов — в Эстонии и почти половину — в Латвии. В этих республиках, как и во всей стране, была тяжелая жилищная проблема, не хватало дошкольных детских учреждений — и этот массовый приезд серьезно усугубил социальные вопросы. Местных жителей, которые годами ждали жилья, отодвигали в очереди еще дальше, поскольку приезжим отдавали предпочтение. И то, что приезжие не делали даже попыток выучить местные языки, высокомерно говоря «пусть они говорят по-русски!», только подливало масла в огонь.

Помню свой разговор в Таллинне, когда эстонка рассказала мне о супружеской паре, у которой заболел шестилетний сын. Они повезли его в единственную детскую больницу города, где обнаружили, что врач не говорит по-эстонски. «Это был отличный врач, но то, что он не говорит по-эстонски, как часто не говорят продавцы в магазинах или билетерши, вот с этим мы не можем примириться. Разве русские примирились бы с тем, чтобы детский врач в Москве не говорил по-русски? Он спрашивает мальчика, что у него болит, а тот не понимает. Мальчик говорит что-то, а врач хлопает глазами».

Ее можно понять. Она — пусть не прямо — говорила о великорусском шовинизме, которому Ленин посвятил не одну страницу в своих трудах и считал худшим из всех видов шовинизма.

Да я сам столкнулся с этим во время поездки в Ригу, когда интервьюировал одного директора крупного завода. Он жил в столице Латвии двадцать пять лет, но не говорил на латвийском. Поразившись этому обстоятельству, я спросил его, как же он общается с подчиненными? «По-русски, — ответил он. — Это они должны понимать меня, а не я их».

Русские не виноваты в том, что живут в такой системе, они не несут ответственности за то, что Госплан и прочие бюрократические инстанции решили развить промышленность именно там, где не хватает рабочих рук. Но они безусловно повинны в высокомерии, в том, что вели себя как колонисты, не считая нужным выучить язык того народа, на земле которого находятся. И за это придется отвечать.

Если кому-то кажется, что слово «колонист» чересчур резкое, я возражу, что по сути дела, не по форме, а по содержанию политические и экономические решения прошлого говорят о колониальном взгляде. Именно этот подход в конечном счете привел к взрыву национализма во всех трех прибалтийских республиках.

Описанный подход еще более очевиден в отношении республик Средней Азии, где вся экономика подчинена одному — Его Величеству Хлопку. На сбор хлопка бросается вся и все, эксплуатируется детский труд (зачастую учащиеся вообще не ходят в школу с сентября по декабрь). Помимо того, что народилась настоящая «хлопковая» мафия, проникшая в партийные и государственные структуры вплоть до Кремля, помимо того, что хлопок привел к обогащению небольшой группы насквозь коррумпированных людей, он же привел и к обнищанию народа. Правительство закупает хлопок по бросовым ценам, тот самый хлопок, который покрыл миллионы гектаров плодородных земель, где когда-то возделывались сады, выращивались фрукты, овощи и зерно. Хлопок вытолкнул не только это, но и возможность создать какие-либо промышленные предприятия, в результате чего в этом регионе страны около пяти миллионов человек не имеют работы. Такое поведение характерно для метрополии в отношении ее колонии и неизбежно кончается восстанием.

Если это заметил я, смешно думать, что этого не замечали другие, в том числе из числа руководства. Но не было человека, который громко сказал бы: «Король голый!»

Вряд ли даже Салтыков-Щедрин сумел бы воссоздать масштабы этой преднамеренной слепоты. Вот образчик этого явления: «Всему миру известны результаты ленинской национальной политики. Все нации и народности Советского Союза вышли на дорогу благосостояния и добились крупных успехов в развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры… Единство многонационального советского народа крепко, как алмаз. И, как алмаз сверкает всеми цветами своих граней, так и единство нашего народа сверкает множеством наций, из которых он состоит, каждая из которых живет богатой, полностью равноправной, свободной и счастливой жизнью».

* * *

Ну как, не стошнило? Как вы полагаете, люди, которые писали такие тексты, и те, кто эти тексты утверждал, — они верили этой белиберде? Они не понимали, что в скором будущем страна рассыплется и все эти нации и народности разойдутся как в море корабли? Неужели не проводились опросы общественного мнения на сей счет — пусть закрытые-перезакрытые, но отражающие реальное положение вещей? Уму непостижимо.

* * *

Приведенная выше цитата была опубликована в связи с пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической революции. Почти четыре года спустя, на XXIV съезде КПСС Л.И. Брежнев объявил о рождении новой исторической общности: «советский народ». Вместо того чтобы предпринять попытки признать наличие проблемы, поставить диагноз, предложить какие-то меры для ее решения, выдвигались совершенно пустые, трескучие лозунги о «вечной дружбе братских народов Советского Союза». Вековое заболевание, усугубленное сталинской политикой и брежневским правлением, загонялось внутрь. Так накапливались национализм, нетерпимость, шовинизм. Когда же при гласности не только вылетел предохранительный клапан, но и полетела вся крыша советского котла, они вырвались наружу.

Все эти наблюдения складывались во мне постепенно, и не надо забывать, что я, выросший в Америке, хорошо знал о расовых и этнических предрассудках, их признаки были мне хорошо известны. И наступил тот тяжелый для меня день, когда я вынужден был поставить перед собой вопрос: не является ли Советский Союз на самом деле видоизмененной Российской империей? Если является, тогда Союзу не бывать, крах его неизбежен, он падет — как пали все империи.

Так каков же ответ?

И да, и нет.

Да — в том смысле, что целым букетом наций и народностей управляют из центра в интересах так называемой «титульной нации». Нет — потому что структуру страны, ее федеральное устройство, ее официальную национальную политику, ее идеологию в национальном вопросе никак нельзя назвать имперской. Вместе с тем она не является федерацией в подлинном смысле слова, поскольку ее федеративное устройство есть ширма, а не суть того, как она управляется. Получается, что СССР — ни то, ни другое, а нечто среднее, какое-то ублюдочное образование, которое мой отец назвал бы «помесь жида с канарейкой». Факт, что имперская составная имеется, факт, что федеративное начало в каком-то виде существует, факт, что обе эти тенденции тянут в разные стороны. Если перетянет первая — Советский Союз исчезнет с лица земли, если одолеет вторая — мы станем свидетелями подлинного союза равных, первой федерации на самом деле исторически разных по происхождению и развитию стран.

Для обнаружения антисемитизма в Советском Союзе не было необходимости ездить в командировки. Мое первое знакомство с ним состоялось тогда, когда меня не хотели принять на биофак МГУ, о чем я уже говорил. Но есть еще одна история, которая придает этому вопросу дополнительные краски.

Когда я был первокурсником, мы учились в здании биофака на улице Герцена(ныне там располагается Зоологический музей). Но мы также посещали занятия на химическом факультете, который находился в одном из совершенно новых и современных учебных корпусов на Ленинских горах. Лабораторные работы обычно заканчивались около шести часов вечера, и в тот памятный для меня декабрьский вечер мы втроем пошли к остановке двадцать третьего автобуса: Вера, Ирма, Семен и я. Семен был сыном известного экономиста и отличался ироничным складом ума. Учился он блестяще, но страдал оттого, что был мал ростом и не особо привлекателен. Как часто бывает в таких случаях, Семена тянуло к более здоровым ребятам и к самым хорошеньким девушкам, к которым, в частности, относилась Вера. Мы стояли на остановке, разговаривая, когда подошел студент геологического факультета — в то время студенты-геологи носили особую форму, что выделяло их среди остальных. Он был явно на взводе и искал приключений. Не обращая никакого внимания на нас, он заговорил с Верой, стал настойчиво предлагать ей поехать повеселиться. Вера отвернулась, а Семен посоветовал геологу заняться какой-нибудь другой разведкой. Тот уставился на Семена наглым взглядом и ответил: «Заткнись, жидовская морда».

Есть только две возможные реакции на такого рода оскорбления. Надо либо уносить ноги, либо давать отпор — что я и сделал, не дожидаясь действий со стороны Семена. Я въехал геологу в челюсть изо всей силы, зная, что если уж решил драться, то бить нужно наверняка. Геолог рухнул как подкошенный, и я, ожидая, что он встанет, шагнул к нему, чтобы разок добавить и закрыть вопрос. Но он не вставал, а продолжал лежать на тротуаре около остановки.

— В Москве, как во всем мире, ни за что не найдешь милиционера, когда он нужен. Но если они нежелательны, они тут как тут. Вдруг появилась милицейская машина, из нее выскочили два человека в форме, и не прошло пяти минут, как я оказался зажатым между ними на заднем сиденье. Мои попытки объяснить, что произошло, не дали результата. «В отделении разберемся», — мрачно процедил один из блюстителей порядка.

В отделении меня отвели в какую-то комнату и стали снимать показания. То есть устроили форменный допрос. Все записали, дали мне прочитать, попросили подписать, что я и сделал. Потом допросившие — их было двое, один в штатском, другой в форме, — велели их подождать и вышли.

Надо ли говорить, что я был напуган. Это была моя первая «встреча» с силами закона и порядка в СССР. Я очень нервничал, в результате чего мой иностранный акцент стал более явным, чем обычно. Я даже допускал в речи грамматические ошибки, и оперативники посматривали на меня с явным подозрением (не будем забывать, что шел 1954 год, Сталина уже не было, но хрущевская «оттепель» еще не началась). Я представлял себе, как меня отправляют в Бутырскую тюрьму, а оттуда в ссылку — ведь именно это мне предсказывали мои друзья по американской школе, Джон Сандусски и Харри МакКормак, когда я сообщил им, что уезжаю в Советский Союз.

Открылась дверь, и милиционер предложил последовать за ним. Мы пошли по коридору и остановились у двери, обитой черным кожзаменителем.

— Давай заходи, — сказал милиционер, открыв дверь и слегка подтолкнув меня.

— Я оказался в кабинете. За письменным столом сидел человек в форме, над ним висел потрет Дзержинского. Кабинет был в полутьме: горела только настольная лампа, бросавшая свет на документ в руках мужчины — это были мои показания. Он положил бумаги, оценивающе взглянул на меня и почти что гавкнул:

— Познер?!

Я кивнул.

— Ну, рассказывайте.

Мне показалось странным, что он просит меня снова повторять то, что я уже рассказал и что он только что прочитал, но я понимал: здесь не самое подходящее место для споров, поэтому вновь изложил свою историю. Выслушав меня молча, он кивнул и спросил:

— А вы знаете, что случилось с человеком, которого вы ударили?

Я ответил, что не знаю и, честно говоря, мне это безразлично. Он некоторое время помолчал, потом сказал:

— А напрасно. Вы сломали ему челюсть. Он в больнице, а вам грозят пять лет тюрьмы.

Меня стало слегка подташнивать. Я молчал.

— Вы почему так говорите по-русски? — поинтересовался он. — Вы иностранец?

Я объяснил свои обстоятельства.

— Послушайте меня, Познер. Вы должны усвоить, что вы не в Америке, вы в Советском Союзе. В нашей стране запрещается распускать кулаки, за это мы наказываем людей, сажаем их, понимаете? В нашей стране запрещено оскорблять человека из-за его национальности, цвета кожи или религии, у нас за это сурово наказывают. О «жидовской морде» надо немедленно сообщить нам, а уж мы позаботимся, чтобы дело попало в суд. Размахивать кулаками — это не дело. Понимаете?

Я кивнул.

— Ну вот и хорошо, Познер, — сказал он, взял мои показания, сложил их аккуратно, уголком к уголку, и неспешно разорвал пополам, потом на четверти, на восьмые части, затем ссыпал обрывки в огромную пепельницу, чиркнул спичкой и поджег. — Идите домой, Познер, — велел он сурово, — и забудьте, что вы когда-либо были здесь. — Он посмотрел мне прямо в глаза и чуть потеплевшим голосом вдруг обратился на «ты»: — А твой товарищ, тот, из-за которого ты драться полез, он-то не приехал с тобой в отделение?

Я отрицательно качнул головой.

— Ну вот, видишь, — он улыбнулся больше глазами, чем ртом, — этот горе-геолог был прав. Приятель твой и в самом деле жидовская морда… Ладно, иди.

Я повернулся и вышел из кабинета, пытаясь понять, что же произошло. Не знаю почему, но в коридоре я обернулся на дверь и увидел именную табличку. Не помню, в каком чине был начальник этого отделения милиции, не помню, какое это было отделение, не помню его инициалов, но на всю жизнь запомнил его фамилию: Коган. Это была моя первая и последняя встреча с милиционером-евреем.

Я часто рассказывал эту историю, поскольку у нее масса чисто литературных достоинств — но не только поэтому. Уж больно хорош в ней я — этакий борец против антисемитизма, готовый рисковать своим благополучием ради другого человека. Но потом я стал задумываться — что именно двигало мной? Обида за Семена? Чувство справедливости? Или то, что слово «жид» так же относилось и ко мне? Другими словами, будь моя фамилия не Познер, а, скажем, Смит или Борисов, отреагировал бы я таким же образом? Постепенно я стал понимать: чтобы ответить на этот вопрос, я должен ответит на другой: еврей ли я?

Отрывок, который я привожу ниже, взят из телевизионной передачи, состоявшейся весной 1986 года, когда я был гостем студии Фила Донахью. После ознакомления с ним вам станет понятно, насколько я не был готов ответить на этот самый вопрос.

Донахью: Вы еврей?

Познер: Это так говорите вы. Что такое «еврей»? Определите… разъясните для меня.

Донахью: У вас была бармицва?

Познер (горячо): Никогда!

Донахью: Вы это говорите с некоторым энтузиазмом.

Познер: Нет! Послушайте, я родился от матери католички и русского отца. Когда я говорю, что он был русским, я имею в виду, что в дореволюционной России его отец стал православным, и следовательно, русским, поскольку в царской России православный человек автоматически считался русским. Евреи же не могли учиться в университете, так что вот… Мои родители — русский отец, французская католичка мать. Каким образом я могу быть евреем?

Донахью: Значит… Значит вам важно, чтобы… чтобы была полная ясность в этом вопросе?

Познер: Мне все равно, кто я, мне это безразлично, но я все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь определил, что это значит, в религии ли дело, или в крови, которая течет в твоих жилах, или в чем? Я не религиозен, и поэтому…

Донахью: Но вы понимаете, почему задается этот вопрос?

Познер: Ну конечно я знаю, как меня обозвали…

Донахью: Ну, позвольте… Собственно, а как именно вас обозвали?

Познер: Еврейчиком.

Донахью: Еврейчиком?

Познер: Еврейчиком-предателем…

Донахью: Речь идет о предателе, о еврее…

Познер: Насколько я помню, меня он назвал еврейчиком-предателем… точно.

Донахью: И вас это возмущает потому что… Потому что вы — не еврей?

Познер: Я смеюсь над этим. И мне странно, что официальное американское лицо может так выражаться публично…

(Тут следует разъяснить, что речь идет о выступлении одного конгрессмена в палате представителей США, Боба Дорнана, о чем я еще расскажу.)

На самом деле мне было не до смеха. Из текста видно, насколько я неуютно себя чувствовал, как вертелся и крутился. Мне явно было неуютно с самим собой.

Мне всегда казалось, что мой отец отвергал свое еврейство. Не могу сказать, что точно знаю почему, хотя догадываюсь. Думаю, это объясняется двумя сугубо русскими причинами. Первая сводится к тому, что в России еврейская интеллигенция всегда стремилась к ассимиляции. В этом своем стремлении она разделяла взгляд, который считался прогрессивным, в частности Лениным, писавшим, например, следующее в работе «Положение Бунда в партии»:

«Еврейский вопрос обстоит именно так: ассимиляция или изоляция? Идея еврейской «нации» явно реакционна по характеру не только со стороны своих постоянных сторонников (сионистов), но и со стороны тех, кто пытаются соединить ее с идеями социал-демократии (бундовцы). Идея еврейской национальности противоречит интересам еврейского пролетариата, так как прямо или косвенно порождает настроение, враждебное ассимиляции, порождает психологию «гетто».

Вторая банальна: быть евреем в России было (да и остается) чем-то чуть постыдным, чуть неудобным, поводом для смешков и уколов. Это не мешало многим носить свое «еврейство» с гордостью, иногда даже с вызовом, но мой отец предпочитал находиться вне столь важного для России вопроса.

* * *

Вы уже поняли, что тогда, двадцать с лишним лет тому назад, я относился к Ленину с повышенным пиететом и не считал возможным спорить с ним. Что касается этой цитаты, то я совершенно не могу понять, почему Ленин считал, что евреи должны ассимилироваться. Начать с того, что ассимилироваться им попросту не давали — хотя, возможно, они бы и рады были. Психология «гетто» формируется не «настроением, враждебным ассимиляции», а антисемитизмом, который проявляется, в частности, в том, что стремится к изоляции евреев от всей остальной части населения. Вот не совсем по теме, но все же: знал ли Владимир Ильич, что в его жилах течет и «еврейская кровь»? Мне кажется, он никогда и нигде ничего об этом не писал.

* * *

Применительно к интеллектуальной части еврейского сообщества — у нее имелся определенный выбор: либо оставаться в пределах черты оседлости, то есть быть чужими, вести свою обособленную жизнь, находиться вне основного течения русского существования и таким образом пребывать в изоляции, либо войти в это течение и стать его активным участником. Последнее означало отказ от иудаизма и часто влекло за собой принятие православия. Это требовало внутреннего отказа от психологии местечка, от еврея, носящего большую черную шляпу, длинное черное пальто, длинную же бороду и болтающиеся вдоль щек пейсы. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется, что те евреи, которые выбрали путь ассимиляции, на самом деле презирали свое прошлое, стремились отбросить его, по крайней мере подсознательно. Они бросались в океан русской жизни со всей энергией и страстью, которые придавало им желание раз и навсегда избавиться от унизительного пребывания в черте оседлости, забыть о ней, вычеркнуть ее из своей памяти. Не случайно процент евреев среди революционеров-большевиков, среди членов первого советского правительства, среди руководителей Чека был столь высок.

Эти евреи отказывались говорить на идише, они воспитывали своих детей в традициях русской культуры, преднамеренно предавали забвению свое наследие. В определенном смысле они, сами никогда в этом не признаваясь, испытывали определенное внутреннее неудобство оттого, что были евреями. Нет, они, разумеется, не являлись антисемитами, они осуждали антисемитизм, но осуждали примерно так, как белый американец осуждает неравноправие своих чернокожих сограждан, предрассудки по их поводу: мол, это отвратительное явление, хотя и не касается меня непосредственно.

Я пришел к этим выводам не сразу, а лишь по истечении многих лет наблюдений за тем, как мой отец реагировал на предположения других о том, что он еврей: он это резко отвергал, притом с нотками презрения в голосе. Это не могло не повлиять на меня. Я знал, что его родители были евреями, но по какой-то непонятной (хотя и вполне, возможно, объяснимой) причине упорно повторял рассказанную отцом версию, что его отец — сын или внук семьи выкрестов, а мать — русская. И мне потребовалось некоторое время, чтобы признать и принять факт: моя фамилия — Познер — обозначает еврея, выходца из польского города Познани, бывшего центром еврейской культуры еще в четырнадцатом веке.

Я рос со знанием, что я француз, как моя мама. Но когда в 1942 году в Гринвичвиллидже с меня попытались снять штаны два католика-хулигана, я почему-то не ответил «нет» на их вопрос, еврей ли я. Да и когда член экзаменационной комиссии биофака сказала, что мне отказано в приеме в вуз из-за еврейской фамилии, я тоже не стал доказывать, что к евреям не имею никакого отношения. Вместе с тем я никогда не чувствовал себя евреем, никогда не интересовался ни ивритом, ни еврейской культурой. Я не испытывал никакой гордости (в отличие от подавляющего большинства евреев, проживавших вне Израиля), когда Моше Даян одерживал свои блистательные победы. Вообще единственным, что возбуждало во мне хоть какое-то ощущение причастности к еврейству, был… антисемитизм.

В поэме «Бабий Яр» Евгений Евтушенко говорит, что будет считать себя евреем до тех пор, пока на свете останется хоть один антисемит. Мысль хорошая, конечно, выраженная вполне по-евтушенковски. Однако нееврею высказать подобное, в общем, не особенно трудно, хотя и благородно. Это все тот же случай, когда белый человек выступает в защиту «черного». Но однозначно, что антисемитизм вызывает консолидацию тех, против которых он направлен.

За исключением случая, когда мне отказали в приеме в МГУ, я больше не чувствовал себя непосредственной жертвой антисемитизма. Но это вовсе не означает, что в Советском Союзе это редкое явление. Многие, в том числе евреи, говорили мне, что к тридцатым годам в СССР антисемитизма по сути не было. Отвечая на вопросы Еврейского телеграфного агентства в 1931 году, Сталин как бы подтверждает это:

«Национальный и расовый шовинизм — пережиток человеконенавистнических привычек, характерных для времен людоедства. Антисемитизм как крайняя форма расового шовинизма является самым опасным пережитком людоедства. Антисемитизм выгоден эксплуататорам в качестве громоотвода, который помогает капиталистам спастись от гнева рабочего люда…

В СССР антисемитизм строго преследуется по закону как глубокое чуждое советской системе явление. Советский закон наказывает активных антисемитов смертной казнью».

Я что-то никогда не слышал о том, чтобы в Советском Союзе кого-то посадили, уж не говорю — казнили, за антисемитизм. Если и в самом деле этот древнейший предрассудок был изжит в СССР к тридцатым годам, в чем я сильно сомневаюсь, он продолжал сидеть в национальной подкорке. Иначе как объяснить, что гитлеровская пропаганда нашла столь плодородную почву на оккупированной советской территории? Я не утверждаю, что все, или большинство, откликнулись на нацистские призывы выдавать евреев. Мы знаем о героических случаях, когда рискуя жизнью русские — и не только русские — прятали евреев у себя дома. Вместе с тем количество советских граждан, выдавших оккупантам сотни тысяч советских евреев и даже участвовавших в их избиениях и расстрелах, подтверждает печальную истину о том, что антисемитизм в СССР был в лучшем случае латентным. Хватало одного сигнала со стороны жестокого и беспощадного врага, чтобы привести его в самое активное состояние.

* * *

Отец рассказывал мне, что после революции была объявлена смертельная война антисемитизму, в связи с чем ходил такой анекдот: люди, опасаясь быть обвиненными в антисемитизме, вместо «Я поджидаю трамвай» говорили «Я подъевреиваю трамвай».

* * *

В послевоенные годы Сталин сознательно и расчетливо подлил масла в огонь антисемитизма, развязав кампанию против «безродных космополитов» и подготовив так называемое «Дело врачей», которое должно было стать, как я писал раньше, прелюдией к массовой депортации евреев в Сибирь.

После смерти «вождя» репрессий поубавилось, но положение евреев не улучшилось. Можно даже сказать, что оно ухудшилось — но не сразу. Между 1953 и 1972 годами антисемитизм существовал на относительно низком уровне, нечасто звучали рассказы о том, как человек пострадал именно за свое еврейство. Всем было, конечно, известно, что для евреев закрыты двери некоторых учреждений — например Московского государственного института международных отношений, Министерства иностранных дел. Но после приезда в Москву президента США Ричарда Никсона весной 1972 года и подписания ряда документов и соглашений, в том числе и о праве советских евреев эмигрировать в Израиль, положение изменилось к худшему. Многие на Западе не находят этому объяснения. Но тут вновь возникает вопрос своей и чужой «колокольни». Скажем, для американца эмиграция — это совершенно нормальный и естественный процесс. В конце концов, Америка стала Америкой благодаря эмиграции. Во многих странах Европы — Италии, Ирландии, Германии — эмиграция рассматривается как нормальное стремление человека лучше устроить свою жизнь. Иногда это связано с драматическими обстоятельствами, такими, например, как картофельный голод в Ирландии, нищета в Италии, преследования на политической или религиозной почве, как в Германии или во Франции, но это всегда воспринимается как нечто нормальное. В России, особенно в советское время, все по-другому.

Вспомним дореволюционную эмиграцию из Российской империи. Кто уезжал? В основном евреи, бежавшие от погромов в девяностых годах девятнадцатого века и в начале двадцатого. «Скатертью дорожка» — такова была реакция большинства остающихся. За революцией 1917 года и приходом большевиков к власти последовал первый исход из страны собственно русских. Они бежали по политическим причинам, часто это были либо активные противники новой власти — люди, которые ей сопротивлялись, воевали в составе белых армий, либо пассивные ее противники — те, кто рассчитывал на скорый ее провал и уповал на поражение большевиков. Словом, это были те, кто не принял революцию. Для тех же, кто оставался в стране, бежавшие являлись врагами, предателями. Таким образом, формула «эмигрант = предатель» стала аксиомой национального менталитета.

Вспомним вторую волну эмиграции из СССР. Она совпала с окончанием Второй мировой войны, и до сих пор крайне неохотно признается, что огромное количество советских граждан бежали вместе с отступавшими гитлеровскими войсками. Речь не только о тех, кто сотрудничал с немцами, хотя таких было немало, речь и о тех, чьих родственников расстреляли, сослали, посадили во время сталинских репрессий, о тех, кто стал противником системы, прозрел, кто не успел выскочить до того, как двери захлопнулись в середине двадцатых годов. Надо ли удивляться тому, что эта, вторая, волна могла только закрепить сугубо негативное отношение советских людей к «эмигранту»?

Третья волна — последствие так называемой разрядки напряженности, некоторого улучшения отношений между СССР и США, что, безусловно, было встречено советским народом с воодушевлением. Но такое изменение отношений мало что изменило в оценке народом эмигранта, хотя надо бы сказать о некоторых тонкостях. Эмиграционная политика базировалась на концепции возвращения на историческую родину. Таким образом, этнические меньшинства, чьи предки когда-то иммигрировали в Россию или в СССР, могли воспользоваться этим для возвращения на эту самую историческую родину. В частности, это касалось испанцев, греков, болгар, немцев, никогда не отличавшихся особенно большой численностью и заметностью в стране. Возвращение испанцев, бежавших от Франко, возвращение греков, бежавших от черных полковников, возвращение немцев, частью бежавших от Гитлера, частью приехавших в Россию еще при Екатерине II и Петре I, ни у кого особых чувств не вызывало. Другое дело — отъезд евреев в Израиль. Именно они составляли большинство в этой третьей волне, именно они были наиболее заметной своей частью, именно их население рассматривало как «своих» — пусть второго сорта, ущербных, но своих, в отличие от испанцев, греков и немцев. И по мере того как они уезжали во все больших количествах, возникла новая аксиома: эмигрант = предатель = еврей.

Реакция на еврейскую эмиграцию была бурной и эмоциональной. Она сфокусировала, словно линза, все антисемитские предрассудки и создала такую обстановку, что многие евреи, которые колебались, уезжать им или нет, и даже некоторые их тех, кто и не помышлял уезжать, решились эмигрировать. По мере увеличения потока еврейской эмиграции в начале и середине семидесятых годов враждебная атмосфера обрела конкретные очертания и выражение. Высшие учебные заведения перестали принимать евреев, им все чаще отказывали в приеме на работу. Откровенные антисемиты, раньше действовавшие с некоторой оглядкой, совершенно распоясались.

Перевожу слова Председателя Гостелерадио СССР Сергея Георгиевича Лапина. 1979 г.

Например, ярым антисемитом был председатель Гостелерадио СССР Сергей Георгиевич Лапин. Мне в красках рассказывали о том, что он, потребовав поименный список членов Большого симфонического оркестра Гостелерадио, лично вычеркивал из него еврейские фамилии — количество которых было велико (как, впрочем, и во всех сильнейших симфонических оркестрах мира). Многих сотрудников комитета, работавших в разных редакциях и подразделениях, вынудили уйти — такова была обстановка.

Если бы меня спросили, был ли я лично свидетелем того, о чем пишу, я должен был бы ответить отрицательно. Игорь Лобанов, начальник Главного управления кадров комитета, с которым я не только был знаком, а имел добрые отношения, никогда ни намеком не дал мне понять, будто получил указание не нанимать на работу евреев. Не видел я и того, как Лапин вычеркивал из списка оркестрантов. Но это были не слухи, а совершенно точная информация, исходящая от людей, которые знали все, что происходило. Интересная деталь: никто, в том числе я, не сомневался в правдивости этой информации, но никто, во всяком случае я, не стремился проверить ее, своими глазами убедиться в ее истинности. Почему? Думаю, ради самосохранения. Ведь если бы я увидел этот пресловутый список с вычеркнутыми синим лапинским карандашом фамилиями, если бы начальник Управления кадров подтвердил, что есть указание не брать на работу евреев, мне пришлось бы предпринять какие-то шаги, в результате которых я несомненно потерял бы работу. Шкурный интерес взял верх.

Когда Ростропович был студентом Московской консерватории в сороковых годах и уволили его профессора, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, обвиненного Ждановым в формализме, юный виолончелист в знак протеста ушел из консерватории. Когда Российская академия отказалась принять в свои ряды Горького и Чехова, Лев Толстой вышел из ее состава.

Когда ты видишь, что кого-то несправедливо преследуют, ты обязан реагировать. Единственное оправдание твоему бездействию — отсутствие точных доказательств этого преследования. Именно поэтому, как мне кажется, большинство людей предпочитают не знать о чем-то таком, что может либо подвергнуть их опасности, либо покрыть позором. Я — не исключение…

Итак, в отношении еврейской эмиграции возник механизм типа «тяни-толкай»: увеличение потока эмиграции подхлестывало рост антисемитских настроений и действий, что в свою очередь стимулировало рост эмиграционного потока. Все это усугублялось тем, что Соединенные Штаты использовали вопрос еврейской эмиграции в своих политических целях.

Хочу сказать прямо и без обиняков: официальная позиция США в вопросе о еврейской эмиграции из СССР не имела никакого отношения к озабоченности руководством этой страны правами человека. Когда в конце семидесятых годов эмиграционные ворота стали закрываться, жертвами явились не только евреи, но и немцы, и греки, и прочие. Если бы американские власти в самом деле стремились облегчить положение тех, кому отказали в выезде, они ставили бы вопрос и обо всех других национальных меньшинствах и, наконец, о самих русских, которым такой выезд полностью запрещался. Американские еврейские организации никогда и пальцем не пошевельнули, чтобы облегчить участь советских граждан-неевреев. Американские СМИ никогда не поднимали вопрос о советских гражданах вообще — только о евреях. Американское правительство никогда не заявляло о праве всякого советского гражданина на эмиграцию, в котором ему отказывали. Конгресс США принял поправку Джексона-Вэника, исходя из утверждения, что «отказником» считается лишь советский еврей, получивший отказ в выезде.

Помню, как меня пригласила на встречу группа весьма влиятельных евреев, приехавших из США, чтобы встретиться с руководителями советского правительства и КПСС и добиться их согласия на беспрепятственную эмиграцию евреев из СССР. Суть их позиции заключалась в том, что если Советский Союз не изменит свою политику в вопросе еврейской эмиграции, они предпримут такие меры, от которых СССР несдобровать. Я высказался в том роде, что такие угрозы могут иметь только обратный эффект, поскольку ни одна уважающая себя страна не потерпит подобного шантажа. Кроме того, сказал я, каждый человек, а не только еврей, должен иметь право выехать из своей страны. Мне дали понять, что США в высшей степени безразлично все, что касается советских граждан не евреев.

Не менее определенно хочу сказать, что изменение эмиграционной политики СССР, благодаря которому любой гражданин может уехать куда захочет (за исключением тех, кто в свое время дал подписку о невыезде в связи с секретностью работы) и так же свободно вернуться, что является не менее важным правом человека, — результат перестройки, так называемого нового мышления, инициатив, рожденных внутри страны. Давление извне было в лучшем случае вторичным фактором. Об этом следовало бы помнить тем, кто хлопает друг друга по спине, говоря, что они «заставили русских пойти на попятную».

Принципиально новая политика Советского Союза в отношении эмиграции сняла в какой-то мере остроту с проблемы «отказников» и с ее еврейского толкования. Но дискриминация продолжается как в области высшего образования, так и в области найма на работу. Появление же организаций, открыто исповедующих троглодитский антисемитизм (таких, в частности, как «Память»), знаменует собой начало нового этапа, на котором евреям грозит физическая расправа.

В середине семидесятых годов популярностью пользовался анекдот, исчерпывающе отвечавший на вопрос, почему евреи покидают СССР. «Крупный советский ученый, еврей по национальности, подает документы на отъезд в Израиль. Поскольку он и в самом деле известен, его приглашают в ЦК, где инструктор спрашивает его:

— Вы недовольны условиями работы?

— Да нет, все хорошо.

— Может быть, у вас проблемы с жильем?

— Что вы, у нас отличная квартира.

— А, понимаю, у ваших детей проблема с трудоустройством!

— Вовсе нет. Сын учится в аспирантуре, а дочь-пианистка успешно концертирует.