Книга: Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник

Назад: Глава двадцатая

Дальше: Глава двадцать вторая

Глава двадцать первая

Килгор Траут вошел в коктейль-бар. Ноги у него горели огнем. На них были не только башмаки и носки, но и прозрачная пластиковая пленка. Ни вспотеть, ни дышать ноги не могли.

Рабо Карабекьян и Беатриса Кидслер не видели, как он вошел. Они сидели у рояля, окруженные новыми поклонниками. Речь Карабекьяна была принята с энтузиазмом. Теперь все согласились, что Мидлэнд-Сити владеет одним из величайших полотен в мире.

— Вы давно должны были нам объяснить, — сказала Бонни Мак-Магон. — Теперь я все поняла.

— А я-то думал, чего там объяснять, — сказал с изумлением Карло Маритимо, жулик-строитель. — Оказалось, что надо, ей-богу!

Эйб Коэн, ювелир, сказал Карабекьяну:

— Если бы художники побольше объясняли, так люди побольше любили бы искусство. Вы меня поняли?

И так далее.

Траут не понимал, на каком он свете. Сначала он ожидал, что многие люди станут приветствовать его с той же пылкостью, что и Майло Маритимо, а он к таким пышным встречам не привык. Но никто к нему и не приблизился. Старая его подруга Безвестность снова встала с ним рядом, и они вместе заняли столик вблизи от Двейна и от меня. Но меня он почти не видел — только заметил, как пламя свечей отражалось в моих зеркальных очках, в моих «лужицах».

Мысли Двейна Гувера витали далеко от коктейль-бара и от всего, что там происходило. Он весь обмяк, словно ком замазки, уставясь куда-то в далекое прошлое.

Когда Килгор Траут сел за соседний столик, губы Двейна дрогнули. Беззвучно, не обращаясь ни к Трауту, ни ко мне, он прошептал: «Прощай, черный понедельник!»

Траут держал в руках плотный, туго набитый конверт. Он получил его от Майло Маритимо. В конверте была программа фестиваля искусств, приветственное письмо на имя Траута от Фреда Т. Бэрри, председателя фестиваля, расписание на всю предстоящую неделю и много всякого другого.

Траут привез с собой экземпляр своего романа «Теперь все можно рассказать» — того самого романа, на обложке которого красовалась надпись: «Норки — нараспашку!». Вскоре Двейн Гувер примет всерьез то, что написал Траут в этой книге.

Так мы оказались рядом все трое — Двейн, Траут и я, как вершины равностороннего треугольника, каждая сторона которого равнялась двенадцати футам.

Как три неколебимых луча света, мы все были такие простые, такие обособленные, такие прекрасные. Но как машины, мы были только мешками с подержанной проводкой и канализацией, с проржавленными петлями и с ослабевшими пружинами.

Однако взаимоотношения у нас были классические: ведь в конце концов это я создал и Двейна, и Килгора Траута. И вот теперь Траут окончательно сведет с ума Двейна, а Двейн откусит ему кончик пальца.

Вейн Гублер рассматривал нас в глазок, проверченный в кухонной стенке. Кто-то похлопал его по плечу. Тот, кто его накормил, теперь попросил его уйти из кухни.

И снова он поплелся на улицу, и снова оказался среди подержанных машин Двейна. И снова стал разговаривать с проезжающими по автостраде машинами.

Тут бармен включил ультрафиолетовые лампы на потолке. И одежда на Бонни Мак-Магон вспыхнула как электрическая реклама.

Засветились и куртка на бармене, и африканские маски на стенах.

Засветились рубашки на Двейне Гувере и других посетителях. И вот почему: их рубашки стирали в порошке с флюоресцентными веществами. Задумано это было для того, чтобы одежда на солнце здорово блестела, то есть флюоресцировала.

Но когда на эту одежду попадали ультрафиолетовые лучи в затемненном помещении, она сверкала вовсю, до смешного.

Засверкали и зубы у Кролика Гувера: он их чистил пастой с флюоресцентными веществами, чтобы днем улыбка была ярче. И сейчас он оскалил зубы, и казалось, что у него полный рот лампочек с елки.

Но ярче всего засверкала крахмальная грудь новой рубашки Килгора Траута. Его грудь залилась глубоким мерцающим светом, словно нечаянно развязали мешок с радиоактивными алмазами.

И тут Траут невольно съежился, подался вперед, и крахмальная грудь изогнулась параболической тарелкой. Рубашка превратилась в прожектор. И луч его упал прямо на Двейна Гувера.

Неожиданный блеск вывел Двейна из транса. Ему вдруг померещилось, что он умер. Во всяком случае, произошло что-то неопасное, но сверхъестественное. Двейн доверчиво улыбнулся небесному лучу. Он был готов ко всему.

Траут никак не мог объяснить, почему так фантастично заиграл свет на одежде некоторых посетителей. Подобно большинству авторов научной фантастики, он понятия не имел о науке. Ему, как и Рабо Карабекьяну, не нужна была научная информация. И сейчас он просто обалдел от всего этого.

На мне была старая рубашка, не раз стиранная в китайской прачечной простым мылом, без всяких флюоресцентных примесей. Она и не блестела.

Теперь Двейн Гувер уставился на блестящую грудь Траута, как раньше — на блестящие капельки лимонного масла в стакане. Почему-то он вспомнил слова своего приемного отца: Двейну было всего десять лет, и отец ему объяснял, почему в Шепердстауне не было негров.

Вспомнил он сейчас эти слова не зря: они имели прямое отношение к тому, о чем Двейн недавно разговаривал с Бонни Мак-Магон, чей муж потерял такие деньги не мойке для автомашин в Шепердстауне. Эта мойка оказалась разорительной главным образом потому, что выгодно было держать мойки только там, где было много дешевой рабочей силы, то есть черных рабочих, а негров в Шепердстауне не было.

«Много лет тому назад, — рассказывал отец десятилетнему Двейну, — негры перли на север миллионами: и в Чикаго, и в Мидлэнд-Сити, и в Индианаполис, и в Детройт. Шла мировая война. Рабочих рук настолько не хватало, что любой неграмотный негритос мог получить отличную работу на любом заводе. И никогда у этих черномазых не бывало таких денег.

И вот в Шепердстауне, — продолжал он, — белые все сразу смекнули. Они не захотели, чтоб их город наводнили черномазые. Они понавешали объявлений на всех больших дорогах — и у въезда в свой город, и на железнодорожных путях».

И приемный отец Двейна описал эти объявления, а выглядели они вот так:

«Как-то к вечеру негритянское семейство вышло из товарного вагона на станции Шепердстаун. То ли они не заметили объявления, то ли и читать не умели. А может, и глазам своим не поверили, — продолжал весело рассказывать приемный отец Двейна. Сам он в это время был без работы. Великая депрессия только-только начиналась. В тот день вместе с Двейном он ехал в их машине: раз в неделю они вывозили мусор и всякие отбросы за город и сваливали их в Сахарную речку. — Словом, эта семейка забралась на ночь в какой-то пустующий домишко, — рассказывал отец Двейна, — огонь в печке развели, устроились. А в полночь явилась туда целая толпа. Вытащили они этого негритоса из дому и перепилили его напополам колючей проволокой — она поверху шла, по загородке. — Двейн ясно помнил, как он в эту минуту, слушая рассказ, любовался радужной пленкой нефти, расплывшейся по воде Сахарной речки. — Давненько это было, но уж с тех пор ни один черномазый на ночь в Шепердстауне не задерживался», — сказал приемный отец Двейна.

У Траута все тело зудело оттого, что Двейн полубезумным взглядом уперся в его крахмальную грудь. Глаза Двейна подернулись слезой. Траут решил, что это явное влияние алкоголя. Откуда он мог знать, что в эту минуту Двейн видел масляное пятно, радужно расплывшееся на поверхности Сахарной речки сорок лет назад.

И меня Траут тоже заметил, хотя я и не был ему виден как следует. Но беспокоил я его еще больше, чем Двейн. А дело было вот в чем: только Траут, единственный из всех созданных мной персонажей, обладал достаточным воображением и мог заподозрить, не выдумал ли его другой человек. Он даже говорил об этом со своим попугаем. Например, он как-то сказал: «Честное слово, Билл, от такой жизни невольно приходит в голову, уж не выдумал ли меня кто-то для книжки про человека, которому все время плохо приходится».

Теперь Траут стал догадываться, что он сидит совсем рядом с тем, кто его создал. Он растерялся. Трудно ему было решить, как на это реагировать, особенно потому, что любая его реакция будет такой, как я захочу, и он это знал.

Но я его не стал особенно тревожить — не махал ему рукой, не глядел на него в упор. Я и очки не снял, И снова стал чертить пальцем по столу — изобразил формулу взаимосвязи энергии и материи, как это понимали в мое время. Вот она:

Но в моем представлении эта формула была неполной. Надо было как-то включить в нее «S», то есть Сознание, без чего никакого «Е» (Энергии) и никакого «М» (Материи) и даже математической постоянной величины, означающей скорость света, существовать никак не могло.

Кстати, все мы были прикреплены к выпуклой поверхности. Наша планета была шаром. И никто не понимал, почему мы с него не скатываемся, хотя все притворялись, что они чего-то соображают.

Но настоящие умники сообразили, что один из лучших способов разбогатеть состоит в том, чтобы завладеть порядочным куском той поверхности, к которой прикреплены люди.

Траут боялся встретиться глазами с Двейном Гувером или со мной, поэтому он просматривал содержимое толстого конверта, который ему выдали в гостинице.

Первым делом он прочитал письмо от Фреда Т. Бэрри — председателя фестивального комитета, мецената, выстроившего Центр искусств имени Милдред Бэрри, а также основателя и председателя совета директоров фирмы «Бэрритрон лимитед».

К письму была пришпилена одна акция фирмы «Бэрритрон» на имя Килгора Траута. Вот текст письма.

«Дорогой мистер Траут, — писал Фред Т. Бэрри. — Для нас не только огромное удовольствие, но и большая честь, что такая выдающаяся творческая личность, как Вы, жертвует своим драгоценным временем ради фестиваля искусств в Мидлэнд-Сити. От души желаем, чтобы Вы во время пребывания здесь чувствовали себя членом нашей семьи. С этой целью — дать Вам и другим почетным гостям глубже ощутить свое участие в жизни нашего города — я вручаю каждому из вас небольшой презент: одну акцию фирмы, основанной мною, фирмы, где я состою председателем совета директоров. Теперь фирма принадлежит не только нам, но и всем вам.

Наша фирма была основана в 1934 году как «Американская компания Робо-Мажик». Вначале в ней служило всего три человека, проектировавшие и собиравшие первые полностью автоматизированные стиральные машины для использования их в домашнем хозяйстве. На наших акциях, как Вы увидите, сохранилась эмблема той первой фирмы».

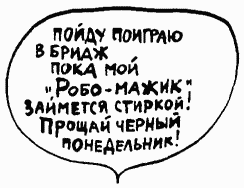

На эмблеме была изображена греческая богиня, раскинувшаяся в вычурном шезлонге. В руке у нее был небольшой флагшток, с которого струился длинный вымпел. Вот он:

В рекламе старой стиральной машины были остроумно использованы два разных смысла, которые люди вкладывали в слова «черный понедельник». Во-первых, женщины обычно по понедельникам стирали белье. Понедельник был просто днем стирки, и ничего особенно «черного» в этом дне не было.

Но люди, которые всю неделю страшно много работали, часто называли понедельник «черным», потому что с отвращением выходили в понедельник на работу после дня отдыха. Фред Т. Бэрри был совсем молодым, когда он придумал этот девиз для стиральной машины «Робо-Мажик»: он хотел сказать, что понедельник называют «черным», потому что и женщины работают до упаду и страшно устают в этот день.

А от «Робо-Мажика» им становилось легко и весело.

Кстати, далеко не все женщины стирали по понедельникам в те времена, когда изобрели «Робо-Мажик». Стирали они, когда хотели. Одно из самых отчетливых детских воспоминаний Двейна Гувера относилось к тому дню, когда его приемная мать вдруг затеяла стирку в сочельник. Она очень огорчилась, видя, до какой бедности дошла ее семья, и в тот вечер ни с того ни с сего вдруг потопала в подвал, где кишели тараканы и мокрицы, и стала там стирать кучу белья.

«Самое время заняться негритянской работенкой», — сказала она.

Фред Т. Бэрри начал рекламировать «Робо-Мажик» задолго до того, как собрали первую надежную машину для продажи. И он был единственным жителем Мидлэнд-Сити, которому было по средствам вывешивать рекламы на специальных досках во время Великой депрессии, так что рекламам «Робо-Мажика» не приходилось расталкивать и перекрикивать другие рекламы, привлекая внимание прохожих. Фактически никаких других реклам в городе не было.

Одна из реклам Фреда Т. Бэрри висела на доске у главных ворот безвременно усопшей автомобильной компании Кидслера, где разместилась фирма «Робо-Мажик». На рекламе была изображена дама аристократического вида, в мехах и жемчугах. Она выходила из своего особняка — провести вечерок в блаженном безделье. Из ее губ вылетала надпись — вот она:

Другой плакат, у железнодорожного депо, изображал двух посыльных, выгружавших стиральную машину «Робо-Мажик» у дома. На них, выпучив глаза, глядела черная служанка, а из ее губ тоже вылетали слова. Говорила она вот что:

Фред Т. Бэрри сам придумывал рекламу. Он любил предсказывать, что со временем разные механические приспособления смогут на всем свете делать то, что он называл «негритянской работенкой», то есть подымать тяжести, мыть, и варить, и гладить, и нянчить ребят, и убирать грязь.

Многие белые женщины относились к этой работе так же, как и приемная мать Двейна Гувера. Моя собственная мать, да и моя сестра — мир праху ее — тоже так думали. Обе решительно отказывались брать на себя «негритянскую работенку».

Белые мужчины, разумеется, тоже избегали ее. Но они обычно говорили: «Это женская работа», а женщины говорили: «Это негритянская работа».

Сейчас я выскажу одно дикое, дикое предположение. По-моему, Гражданская война на моей родине здорово пришибла победителей-северян, хотя об этом никто никогда и не заикался. Потомки северян, по-моему, до сих пор подавлены своей победой, хотя понятия не имеют почему.

А причина в том, что победители в этой войне лишились самой желанной добычи, а именно: рабов.

Мечта о чудо-роботах была прервана второй мировой войной. Бывший автомобильный завод Кидслера стал военным заводом, вместо фабрики хозяйственных автоматов. От «Робо-Мажика» остался только «мозг», программировавший всю машину на разные действия: когда впускать воду, когда ее выливать, когда простирывать белье, когда полоскать, когда выжимать, когда сушить и так далее.

И этот мозг стал управлять так называемой «Системой Блинк» — так сокращенно назывался компьютер, регулировавший интервалы между бомбежками.

Назад: Глава двадцатая

Дальше: Глава двадцать вторая