Книга: Пир бессмертных: Книги о жестоком, трудном и великолепном времени. Возмездие. Том 1

Назад: Глава 8. В ожидании смерти

Дальше: Глава 10. На восток!

Глава 9. Оформление

Теперь, когда прекратились столь необходимые заключенному отвлекающие разговоры, пришлось заняться собой и тюремными наблюдениями.

Я тщательно осмотрел полученные на допросах травмы и установил общее заметное улучшение. Сильно мучившие меня пальцы на ногах полностью зажили. Соловьев заставлял снимать ботинки и топтал пальцы каблуками сапог. Было очень больно, но в общем, это оказалось пустяком, потому что кости остались неповрежденными и суставы работали нормально. Эти травмы я списал начисто. На животе, по белой линии, резко обозначилось расхождение мышц, причем за последние месяцы оно заметно увеличилось. А ведь я вел сидячий образ жизни и тяжестей не носил. Значит, в будущем нужно считаться с неизбежностью дальнейшего увеличения травматической грыжи и ограничением трудоспособности. Давала себя знать тупая боль в области седьмого и восьмого ребер сзади по лопаточной линии. Что бы это значило? Иногда, при неожиданном повороте тела, боль становилась острой. Надлом? Перелом? Да, что-то в этом роде, потому что именно туда ложились удары железного троса с шарикоподшипником на конце. Вот этот подлый шарикоподшипник и является виновником. Что будет дальше? Трудно сказать… Нужно наблюдать. Голова зажила: рубцы на коже стали мягкими и едва прощупывались. Но Соловьев бил обернутым в вату молотком, который держал в правой руке, и удары падали на левую теменную область. Там находятся центры, управляющие рядом высших функций мозга, и я замечал, что нервнопсихические сдвиги с течением времени стали проявляться слабее, но не исчезли. Мозг все-таки был поврежден. Иногда мне казалось, что я как будто бы не сразу узнаю сокамерников или место, где я нахожусь. Заиканье прошло, но в состоянии волнения и возбуждения возникало снова. Особенно меня тревожила спутанность речи, выпадение из памяти нужных слов, переходящее в приступы косноязычия. Значит, и речевой центр пока что полностью не восстановился. Я пробовал говорить с собой на разных иностранных языках и вполне убедился в этом: при разговоре не по-русски все дефекты речи проявлялись заметнее. Так же обстояло дело и с письмом: я посвятил день на исследование — написал водой по столу тысячу слов и установил, что замеченные ранее ошибки (начало слова со второй буквы, пропуск слогов и прочее) наблюдаются реже, но все же наблюдаются. Ненормальная утомляемость проявлялась менее заметно, хотя в какой-то степени сохранялась. Мышление дисциплинировалось, стало менее лабильным: теперь мысли не прыгали так, как раньше, я мог их держать в узде.

Первые дни после ударов молотком по голове я находился в состоянии как бы легкого опьянения или ошалелости: голова кружилась, слегка поташнивало. Теперь это не чувствовалось, признаки возбуждения коры мозга как будто бы прошли. Но беспокоило зрение — мелькание, скотомы и другие явления артериальной гипертонии. Окажется ли она преходящей? Вот вопрос! А с ней опять-таки связана работоспособность… Но того, что я боялся пуще всего — нового приступа психического заболевания, которое я перенес в Константинополе и в Праге, не произошло: никаких необъяснимых внутренних страданий и их объективных симптомов — замкнутости, неспособности говорить… Я понимал, что рассказывание историй себе и другим тоже может перерасти в патологию и привести к шизофреническому раздвоению сознания, но повести решительную борьбу с выдумыванием пока не было сил, — другой мир был мне нужен как лазейка из этого и отдых от него, и я только утешал себя, что позднее силой воли резко оборву эту забаву прежде, чем она возьмет верх надо мной и превратится в болезнь.

Я сравнивал свое здоровье с физическим и нервно-психическим состоянием Коти Юревича. Это было и не по-товарищески, и не по-врачебному: без тщательного обследования таких сравнений не делают. И все же был убежден, что физически я вынес большую нагрузку, получил увечья и все-таки чувствовал себя бодрее Коти. Я вспоминал его желтосерое лицо, трясущуюся голову, сгорбленную спину, бессильно упавшие, дрожащие руки… Нет, я чувствовал себя лучше, еще не потерял способность шутить и смеяться, а Котя остался тенью человека, а не человеком. А вот психическая нагрузка у него была, конечно, несравненно сильнее: он был арестован вместе с женой и по вопросам следователя видел, что у нее следствие протекает тяжело (двадцать лет спустя я узнал, что она не вынесла допросов и умерла в тюрьме). А я по отсутствию упоминания о жене на допросах надеялся на ее непричастность к делу! Положение несравнимое!

Теперь с глубокой благодарностью я вспоминал Котю: он честно выполнил свой товарищеский долг, сделал все, что мог. Ему я обязан своевременной психологической подготовкой, которая позволила мне бороться, хорошо предвидя будущие удары. Я шел вперед не как слепой и не случайно попал в беду: я сознательно выбрал себе свою судьбу и прыгнул в пропасть с открытыми глазами. И тут же я с улыбкой думал о разумной гуманности наших застенков, о плавной постепенности физического нажима, о длительности предупредительных мероприятий. Вот начало: преднамеренное помещение обвиняемых по одной статье в общую камеру и использование опытных арестованных для предупреждения неопытных. Котя оказался прав решительно во всем. Честь ему и хвала. Послушайся я его — и следствие пошло бы по-иному. Потом меня три месяца уговаривал молоденький практикант. Мое согласие — и голова была бы цела. Ночное предупреждение насчет кровавого и бескровного методов. Свободный выбор. Я сам выбрал кровь. Постепенность нажима на допросах в Лефортовке: от ругательств, запугивания и битья кулаками до троса и молотка. Кто виноват? Я. Упрись я дальше, Соловьев убил бы меня, как и полагается честному службисту. Я вовремя очухался, остался цел и жду суда. Приговора не знаю, но жив, а это значит — готов к дальнейшей борьбе. Время работает на меня, я его выиграл. Пока!

Всем участникам этой постановки — земной поклон: Коте, инженеру-лесовику у параши, практиканту, Соловьеву. Каждый из них честно сделал свое дело! Из моих учителей получился неплохой ансамбль…

Теперь о тюрьме.

Звяканье кованых копыт по железным плитам балконов позволило определить, что два крыла тюрьмы пусты, равно как и верхние этажи моей стороны. Особенно это было заметно по хлопанью форточек во время раздачи пищи или выходу на прогулку. Тюрьма явно пустела.

Что бы это означало?

Котя Юревич в Бутырках говорил о постепенном, но отчетливо заметном сокращении пополнения: аресты становились не столь повальными, как раньше, в тридцать шестом и седьмом годах. К концу тридцать восьмого года количество арестованных в камерах Бутырской тюрьмы снизилось наполовину (хотя и превышало установленную до революции норму примерно в три раза). Теперь же, весной тридцать девятого года, начинал пустеть и Лефортовский застенок. Так как любое дело в нашей стране обычно организуется в форме шумной кампании с выполнением заданного сверху плана, с встречным планом по инициативе исполнителей и конечным перевыполнением всех общих наметок, то напрашивался вывод, что трехлетняя кампания массового террора и истребления лучших партийных и советских кадров подходит к закономерному концу, что все задуманное в целом осуществлено, и в стране наступает передышка и подсчет потерь.

Однажды днем меня потащили вниз.

— Тэк-с, тэк-с… — начал Соловьев. — Нам с тобой надо увязать еще один вопросик. Чтобы во всем деле не возникло узкого места. Дай показание в таком разрезе: твоя жена участвовала в твоих преступлениях? А?

Я похолодел от ужаса.

— Ну? Чего же ты молчишь?

Язык решительно не шевелился во рту. Голос исчез.

— Да ты так и говори: не участвовала. Я вранья, братец, страсть не люблю. Мне нужна святая правда. Говори: она честный советский человек?

Я чуть не подпрыгнул на стуле! Неописуемое чувство тепла разлилось по телу, я точно окунулся в горячую ванну. Едва не бросился к Соловьеву с поцелуями. А он, не ожидая моего показания, уже строчил протокол, который полностью выгораживал жену. Ее свобода была обеспечена…

В другой раз я сел перед столом Соловьева и по его лицу увидел, что он доволен, что все в порядке. К тому же вызов был дневной и вел меня один вертухай.

Соловьев встал, оправил ремни, потянулся, потер руки.

— Поработали мы с тобой неплохо, Митюха, но все в жизни проходит. Даже хорошее. Получай дело. Прочти его. Распишись в конце, что читал. Скоро пойдешь на суд.

Он положил мне на столик объемистое, аккуратного вида следственное дело.

Оно начиналось показанием человека, которого я не знал так же, как и он меня, — некоего Игоря Кедрова, сотрудника ИНО, сына старого большевика. В коротком показании Кедров, переживший эту страшную эпоху потому, что служил источником необходимых оснований для ареста других сотрудников, — сообщил, что ему известны мои антисоветские настроения, что я — скрытый враг, которому не место в рядах советских людей. И все. Так было оформлено начало моей гражданской казни. Далее следовало показание заместителя начальника ИНО Шпигельглаза, написанное в таком же роде — коротко, поверхностно, бездоказательно.

Позднее я узнал, что Шпигельглаз был арестован и расстрелян, а Кедров продолжал свою деятельность дальше.

Итак, дешевый оговор. Клевета.

Но почему? Чем это доказывается? Ничем! «Известно» — и все! И честного человека и самоотверженного борца уничтожают по такой надиктованной кем-то шпаргалке…

Кем? Тайным судом, уже постановившим:

«Быстролетова Д. А. - изъять».

Дальше следовали выписки выбитых показаний на меня из бывших пражских студентов. Жалкий лепет, противоречащий здравому смыслу: разные следователи даже не потрудились согласовать даты, места действий, конкретные факты.

Потом я увидел мое заявление на имя наркома. Оно написано моими пальцами, зажатыми в руке Соловьева в ночь последнего избиения молотком и железным тросом. И дальше протоколы допросов, чепуха на постном масле, совместное творчество Соловьева и мое собственное.

В конце дела — запись показания Ивана Николаевича Недумова: в камере я якобы признался ему, что я — английский шпион, и подтвердил свое признание фактом: излагалось содержание заметки из «Правды», которое я пересказал Дьякову. Газета сообщала, что Муссолини отправил в Эфиопию своих лучших специалистов, а агенты английской разведки при посадке самолета в Каире подмешали что-то в бензин, и машина разбилась — итальянские специалисты погибли.

«A-а, вот когда следователь ударил старика по лицу портфелем! — подумал я. — Ну ничего, Бог простит! Потерявши голову, о волосах не плачут!»

И я подписал дело.

Десять часов. Отбой.

— Кто на «бе»? Давай с вещами!

Мордобойцы тянут ко мне жилистые руки. Пучок зеленого лука наскоро завернут в полотенце и сунут в наволочку поверх тряпья. Я подхвачен. Крепко зажат. Носки ботинок волочатся по железным плитам. «Такого еще не бывало. Значит, меня действительно приравняли к Дьякову и Наседкину, — прыгает в голове. — Кажется, конец».

Узкий конверт шириной в плечи человека. Гроб для живого мертвеца. Я слышу торопливые шаги, хлопанье дверок, шепот вертухаев. Арестованных тащат в разных направлениях. Шум как на станции перед отправлением поезда. Вытянув руки по швам и подняв голову к лампочке, я стою в ожидании последнего поворота судьбы перед спуском в подвал.

Проходит час, другой. Беготня кончилась. Начали хлопать двери отдельных конвертов.

— Выходи!

Меня вталкивают в большой зал, обставленный с казенной роскошью. Два вертухая выворачивают мне руки назад, третий стоит за спиной, картинно положив руки на открытую кобуру. На противоположной стене — большой портрет вождя народов и корифея науки, под ним — покрытый сукном стол, за которым сидят генералы с орденами. Перед одним стопа документов: это заранее, еще до суда заготовленные приговоры. Их несколько сот.

— Фамилия, имя, отчество?

Я называю.

— Как?

Повторяю. Генерал роется в верхнем слое кипы.

— Повторите фамилию. Яснее. Громче.

Повторяю два раза — громко и четко.

— Быстров? Быстрицкий? Быстренко?

Моего приговора нет. Генерал нервно морщится и начинает что-то шептать председательствующему, тот делает успокоительный жест ладонью и спрашивает меня:

— Признаете ли себя виновным?

— Граждане судьи… — выдавливаю из себя я, тяжело дыша, скрученные назад руки мешают поднять голову и говорить.

— Хорошо. Вывести его, — бодро, приятным голосом прерывает генерал и меня тащат вон и запирают в тот же конверт. Мимо волокут других — сначала в зал, минуты через две-три — обратно. Я опять стою навытяжку в своем футляре час, другой, третий, пятый.

— Выходи.

Тот же зал. Генералы утомленно вытирают лица носовыми платками. Я чувствую, что руки надзирателей сжимают мои локти слабее. Вертухаи тоже устали. Только «Ленин-се-годня» по-прежнему спокоен и благостно улыбается со стены своим «винтикам».

— Какое последнее заявление вы хотите сделать советскому суду? — устало спрашивает генерал.

— Граждане судьи, — начинаю я, изо всех сил стараясь поднять голову.

Вялый жест носовым платком.

— Понятно. Хватит. Вывести его.

И я снова в конверте.

Хлопанье дверей. Торопливая беготня туда и сюда. Подсудимые не задерживаются перед этим судом: две-три минуты на голову. Но голов много и время идет.

— Ох, и гуляли мы вчера! — рассказывает по телефону надзиратель какому-то товарищу. — Колбаса была. Рыба. По литру выхлестали! Что говоришь? Гы-гы-гы! Да вот же! Осатанели в доску! Мотька блевала раза два, Валька под утро шарахнулась на пол и не встала! А? Чего? Гы-гы-гы! Да вот же! А Ванька дал Петьке по рылу. Набил глаз здорово. Какой? Правый! А? Говорю — а? Гы-гы-гы! Да вот же!

«Жизнь? Смерть? — думаю я. — Как глупо все кончилось. Самопожертвование… Геройство… Жестокость… И все ни к чему. Батька Махно, испанец Нин или два чеха с похабными фамилиями — не все ли равно? Жизнь для меня была борьбой и трудом, была отчаянным порывом к подвигу. И вот ничего нет: остались только “гы-гы-гы” и “да вот же”… Все загажено!»

Несколько раз в сознании всплывали родные и любимые образы матери и жены. В книгах я читал, что при царе политические осужденные, гордые сознанием значения своего подвига, твердо и спокойно прощались с близкими и даже утешали их. Они уходили в бессмертие с высоко поднятой головой. Смерть достойно венчала их жизнь. Она была победой. Так это же было при царе… Да… А при Советской власти я вытянулся в узком футляре, похожем на гроб, и боялся думать о близких… Гнал мысли о них… Потому что стыдился своей гибели! «За бесстрашие и беспощадность». Гордая надпись на почетном боевом оружии теперь звучала как насмешка. Оружие было вручено бесстрашному и беспощадному человеку за глупость. За что?! Да, да, я повторяю за глупость! Здорово же меня разыграли…

— Выходи!

Зал в третий раз. Ряд бутылок с лимонадом, стаканы, в пепельницах груды окурков, а позади — серые лица орденоносцев.

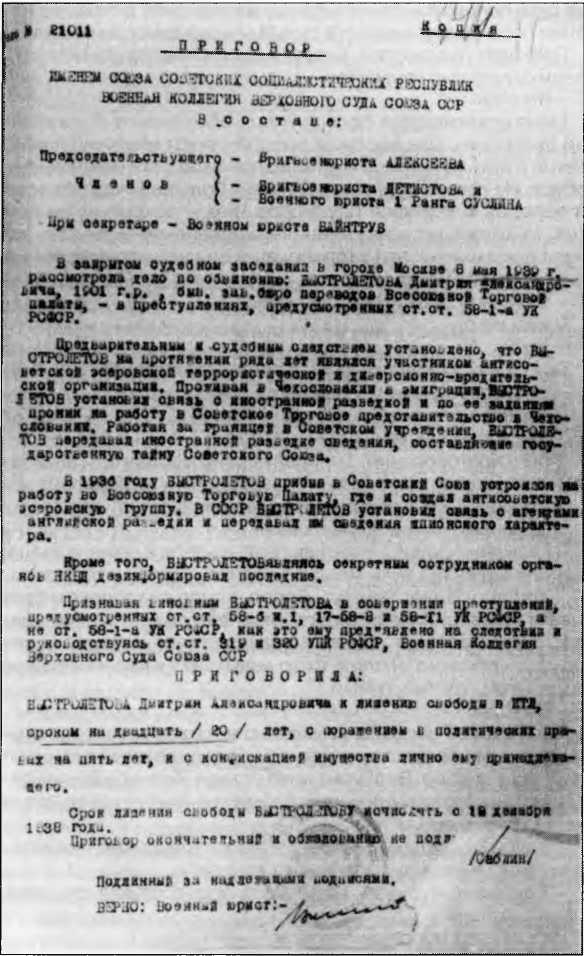

Восьмого мая тридцать девятого года… Осуждается к двадцати годам заключения и пяти годам поражения в правах…

Все. Так кончилась моя восьмимесячная гражданская казнь.

И началось двадцатипятилетнее погребение по третьему разряду.

Назад: Глава 8. В ожидании смерти

Дальше: Глава 10. На восток!