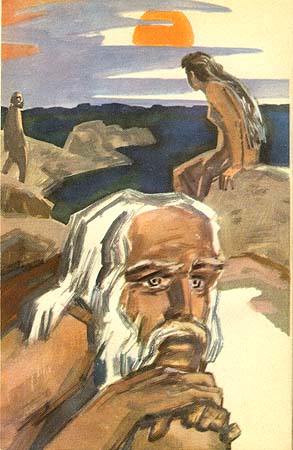

Книга: Лезвие бритвы (илл.: Н.Гришин)

Назад: Глава 8 Апсара Тиллоттама

Дальше: Глава 2 Миноносец «Безупречный»

Часть четвертая

Лезвие бритвы

Глава 1

Камни в степи

Селезнев видел Гирина во второй раз, и сейчас в белом халате он показался ему другим, незнакомым и строгим. Постоянные помощники странного доктора — быстрый, нервный Сергей и худенькая Верочка — «вся опора на поле брани», как шутил Гирин, — были тут же, торжественные, как люди на богослужении в старину. А в глубине душноватой подвальной лаборатории, едва освещенные низко подвешенными лампами, сидели за длиннейшим столом несколько человек — старых и молодых. Они слушали Гирина, энергично шагающего взад-вперед вдоль стола.

— Иннокентий Ефимович Селезнев приехал из Восточной Сибири, чтобы найти объяснение удивительным галлюцинациям, которые появились у него после фронтового ранения и особенно усилились в результате случайного отравления ядовитыми грибами. Галлюцинации заключаются в неясных, тревожных видениях. Чувства обостряются с ощущением опасности, чего-то подстерегающего, близкой смерти. Тени животных, известных Иннокентию Ефимовичу лишь по картинкам: слонов, носорогов, гигантских кошек, — возникают и исчезают, то в одиночку, то целыми скопищами.

Наш знаменитый этнограф и писатель Тан-Богораз еще раз в 1923 году в книге «Эйнштейн и религия» пророчески заявил, что сновидения о прошлом могут относиться даже к палеолиту, потому что в их возникновении участвуют древние структуры мозга, сохранившие отпечатки прошлых времен.

Есть основание думать, что здесь мы имеем дело с очень редким случаем проявления подсознательной памяти, «мемори оф дженерейшиз», как назвал ее один английский психолог, или «наследственной информации», как скажут в терминах кибернетики современные ученые. Это память гигантского, невообразимого объема закодирована организмом для работы в области подсознательного. Лишь в особых случаях и, вероятно, только у человека она может прорваться в сознание с возможностью раскодирования ее в мыслеобразах…

В очень древние времена египтяне, а позднее индийцы уже знали о сложном устройстве и глубине человеческой психики, чему мы, европейцы, до сей поры не можем научиться, даже в двадцатом веке, когда Фрейд опримитивизировал психику человека, придав ей плоскую конструкцию из инстинктов моллюска.

Египтяне считали, что душа человека состоит из семи различной сложности отделов. Из них назову Ка, или душу тела — его рефлексологию, Ба — душу дыхания или инстинктов, Кхабу, или тень тела, Акху — сумму чувств в восприятии разума и, наконец, то, что имеет для нас сейчас наибольший интерес, — Себ, пятая душа, наследственная, переходящая из тела в тело. Выражаясь современным языком, вместилище памяти поколений. Семерное же деление психики принимали в древности индийцы. У них четвертая душа, или Кама-рупа, тоже несла в себе память прошлого, но только в виде инстинктов, а не сознания, как пятая душа египтян.

— Вы хотите что-то спросить? — обратился он к пожилому человеку, скептически взиравшему на него из-под очков в тонкой оправе.

— Хочу выяснить. Вы, значит, следуете Фрейду, разделяя высшую нервную деятельность человека на сознательную и подсознательную?

— Не Фрейду, а объективной реальности природы. Ошибка Фрейда и его последователей в том, что они представили себе нашу психику расщепленной на сознание и подсознание. На деле это диалектическое единство, двойственность, две стороны одного процесса, называемого мышлением. Это как бы два потока, параллельных и непрерывно взаимодействующих между собой, взаимно контролирующихся и индуктирующихся.

Шаг ближе к пониманию психических сил человека сделал Юнг. Его «коллективное подсознательное» гораздо шире охватывает явления, чем фрейдовское подсознание, и приближается уже к современному понятию ноосферы. Юнговское подсознательное объемлет и то, что у других авторов называется сверхсознанием и состоит из равного соотношения темных и добрых сил, говоря образно — ангелов и дьяволов. У Фрейда все это, маскируемое термином «греза», населено только дьяволами. Возьмите его интерпретацию «Сна в летнюю ночь». Из «грезы» Титании Фрейд сделал зверское искажение. Буквально: «я была любовницей осла!» Жажда исключительности в психологической структуре Фрейда коварно ведет его к попыткам прикидываться всемогущим богом… Не мудрено, что психоанализ, которым, на основе Фрейда, увлекались на Западе вплоть до последних лет, в конце концов потерпел полный провал. Он остался лишь для утешения психопатов, неполноценных в половом отношении людей, и средством к существованию огромного числа «врачей»-психоаналитиков.

— Ясно, ясно, — послышался нетерпеливый голос. — Прошло время, когда горе-ученые отделяли психику от физиологии, а другие, наоборот, старались объяснить все примитивным материализмом рефлексов, — вот и получился тупик. Из него мы вылезли только с помощью кибернетики. А ведь сам Павлов мечтал о «законном браке физиологии с психологией» — его собственные слова. Довольно преамбул!

— Не так категорически, мои друзья! Часто неверная предпосылка приводит к удачному опыту и неверная теория способствует раскрытию истины, иначе лежавшей бы под спудом нагроможденных без смысла наблюдений и фактов. В науке и искусстве надо спорить работой, идти вперед, пусть спотыкаясь, но идти, а не играть словами. Великий Вернадский, вводя понятие ноосферы — духовной сферы коллективного знания и творческого искусства, накопленного человечеством всей планеты, не смог предвидеть извращения, допущенного наукой, когда она вместо содружества искателей истины стала превращаться в клан жрецов-авгуров, постигших непреложные истины последних пределов вселенной. Эта тенденция науки начала века бросила нас неподготовленными в беспредельное море информации, которой оказалось куда больше, чем предвидели авгуры, хотя Ленин еще в начале века предостерегал ученых. Мало того, наука попросту отбросила и дала утонуть в бездне информации всем необъяснимым на данном уровне познания фактам. Я вижу свою задачу в том, чтобы в частном случае генной памяти извлечь на свет точного исследования эти выброшенные за борт явления. Ведь именно для диалектики познания важно, чтобы не было серой поверхности утопленной информации и, с другой стороны, Вавилонской башни нагромождения неиспользуемых научных данных, подрываемой изнутри невежеством узких специалистов… — Помолчав, Гирин продолжал: — Наследственная память человеческого организма — результат жизненного опыта неисчислимых поколений, от наших предков — древних рыб до человека, от палеозойской эры до наших дней. Эта инстинктивная память клеток и организма в целом есть тот автопилот, который автоматически ведет нас через все проявления жизни, борясь с болезнями, заставляя действовать сложнейшие автоматические системы нервной, химической, электрической и невесть еще какой регулировки. Чем больше мы узнаем биологию человека, тем более сложные системы мы в нем открываем. Все они ведут к главной цели — независимости организма от непосредственного воздействия окружающего, следовательно, к устойчивости и независимости мышления путем создания постоянства условий внутри тела человека, так называемого гомеостазиса. Кроме того, для успешного выживания нужен опыт верного выбора. Это подсознательно ведет человека к чувству красоты, ощущению вредности места или пищи — всему тому, что в наиболее ярких проявлениях раньше приписывалось божественному наитию. Накопление индивидуального опыта в подсознательном часто ведет ученых к внезапным, интуитивным открытиям, на деле же это результат очень длительного, но подсознательного выбора фактов и решений. Иногда какие-то ощущения из накопленной памяти прошлого опыта поколений ведут к возникновению галлюцинаций, хотя, как правило, галлюцинации возникают при болезненном расщеплении нормальной мозговой деятельности. Но я имею в виду лишь инвертные, обратимые галлюцинации, возбужденные в сознании какими-то выскочившими из необозримого фонда памяти частицами. Они ведут нас к головокружительной возможности — заглянуть через самого человека в бездну миллионов прошедших веков его истории, пробуждая в его сознании закодированный памятный фонд. Первая по времени научная постановка проблемы генной памяти в начале нашего века принадлежит писателю Андрею Белому. Он формулировал возможность «палеонтологической психологии» и говорил об отношении к слоям подсознания, вписанным в нашу психологическую структуру как к ископаемым пластам в геологии. Беседовавший с писателем геолог Алексей Петрович Павлов принял эту возможность и внес свои коррективы. Он также может считаться пособником первых шагов на пути к пониманию огромной и сложной памяти поколений. Наша задача не только расщепить сознание и подсознание, но вскрыть подсознательную память и, отразив ее в сознании, получить расшифровку.

Это единственный пока путь, потому что расшифровать свой код может лишь сам мозг. Подозревая, что галлюцинации Иннокентия Ефимовича обратимы, я предложил ему подвергнуться безвредному, хотя и нелегкому, опыту, и он согласился послужить науке.

— Да заодно и самому понять, в чем дело, — вставил Селезнев, очень внимательно слушавший Гирина.

— А дело вот в чем. Нормальный человек — это тот, у которого, выражаясь фигурально, стрелка показателя психики трепещет на нуле — на неощутимой грани между сознанием и подсознанием, взаимодействующими и сливающимися вдоль этого тонкого, как… лезвие бритвы, психического стержня, абсолютно здорового «я». Обеспечивается это состояние очень сложной системой химических процессов, взаимодействием гормонов, энзимов, полярно противоположных и, в свою очередь, качающихся на таких же узких осях. Одна из главных химических осей психики — ось гормонов гипофиза и надпочечников, иначе питуитарно-адреналиновая ось, регулирующая оборот фосфора в мозгу и в организме вообще. Задержать выброс фосфора с мочой и расшатать эту ось может, например, такой препарат, как ЛСД-25 — производное от ядра всем известной спорыньи. Мы его введем Иннокентию Ефимовичу и расщепим его сознание и подсознание. Дальше будет видно, что применить для возбуждения угнетенного сознания, чтобы сделать его максимально чувствительным к сигналам из отделившегося подсознательного.

— Как же сделать мышление интенсивнее? — спросил Сергей.

— Нарушить установившийся в мозгу баланс между холинестеразой и ацетилхолином, так же взаимопротивоположных, как все другие системы. Первое вещество стимулирует деятельность мозга, обостряя мышление, второе — понижает его. Интересно, что чем ниже мы спустимся по эволюционной лестнице животных, тем больше будет активность отупляющего ацетилхолина. Я нашел способ безопасного введения холинестеразы в мозг через кровеносные лакуны…

— Кое-чего я не понял, — сказал Селезнев, — но вот что получится в результате — это меня интересует. И даже очень. Я начал чувствовать, что моя голова не очень-то прочна, и как бы чего не вышло… если все качается на лезвии ножа.

— Все в мире так качается и, однако, существует миллионы лет. В этом и есть чудо жизни, и мысли тем более. А получится вот что: сейчас я дам вам порцию ЛСД-25, и вы впадете в эйфорию — почувствуете себя радостным и свободным от всех забот, гнева и страха, от всего некрасивого в жизни. Это будет счастье, иногда испытываемое в красивом сне. Вам будет очень хорошо, но недолго, а дальше будет плохо, совсем плохо! Эйфория перейдет в тоску. Вы будете предчувствовать утрату только что приобретенного счастья, и тоска перейдет в горе. Горе сменится трудно передаваемым состоянием близости космической бездны, куда вы рискуете свалиться. Свалитесь и будете вопить о помощи. — Гирин повернулся к своим слушателям и заметил: — Видения ада и адских мук, всегда связанные с безысходной бездной, порождены этой стадией расщепления психики у больных шизофренией.

Когда эти яркие ощущения поблекнут, у вас останется лишь безразличие и апатия ко всему дальнейшему. Может быть, вам будет мерещиться узкий путь между пропастями, но они уже не будут пугать вас. Даже солнце потускнеет, и вы будете удаляться в пустоту пространства, холодный и далекий от всего мира. Это последняя стадия. Пробыв примерно часа четыре во всех трех стадиях, вы вернетесь к своему обычному существованию. Подумайте, может, еще откажетесь? Никто не неволит!

— Нет уж, доктор! Ничего в жизни не боялся, так не испугаюсь и ваших пропастей. Давайте таблетки, нечего тянуть!

— Погодите! Все по правилам. — Гирин открыл толстую дверь камеры энцефалографа, подвел Селезнева к глубокому креслу. — Мы вас тут запрем, изолировав от всего мира. Переговариваться будем по телефону. Вы сообщайте об изменениях в ощущениях, а мы запишем. Можете записывать и сами, что хотите, вот здесь, под голубым ночником, — тетрадь, карандаш и часы. Попытайтесь отмечать время, если сможете. Ну вот, теперь действительно все! — Гирин пожал ему руку и вышел.

Сергей тотчас же закрыл дверь камеры двумя массивными щеколдами.

Селезнев испытал все стадии, предсказанные Гириным.

Понадобилась неделя опытов, прежде чем удалось нащупать нужную комбинацию веществ, которая смогла, как хирургическим скальпелем, вскрыть запоры и преграды подсознательной памяти в том месте, где они случайно ослабли у Селезнева. Что-то в длиннейшей цепи передачи наследственных механизмов от предка к потомкам уцелело во всей своей первобытной яркости, как сохранились в изустной передаче события прошлых тысячелетий в облике мифов и легенд. Конечно, у Селезнева это не было голосом, говорившим из тьмы тысячелетий. Пришлось претерпеть немало трудностей, прежде чем наблюдательный охотник и отличный рассказчик смог облечь в словесную форму отрывочные краски, чувства и, наконец, куски зрительных образов, всплывших из глубин его собственного «я».

Непередаваемое ощущение величия и бессмертия владело Селезневым, когда памятная цепь связала его с прошлым и его героями, наследником которых он сделался по праву сохранившихся в нем воспоминаний. Склонный к философским размышлениям, он понял всю мощь земли. Ему казалось, что он стоит на гигантской, устремленной к небу колонне бесчисленных превращений живого, и она возносит его все выше, к невообразимым далям времен и космоса.

Сотня тысячелетий отделяла 1961 год от обрывка истории человека, вспыхнувшей коротким огоньком в сознании Селезнева. Гирин заявил, что это достижение скромно. В дальнейшем наука достигнет больших глубин памяти прошлого.

Кто смог бы найти сейчас это место на земном шаре — скалистый горный кряж, несколькими отрогами вдававшийся в степь? Гигантские кедры рвали камни извилистыми корнями, нестройно рассеявшись на крутых боках серых и красных скал. Гряды холмов вползали в степь и, быстро понижаясь, напоминали лапу с погруженными в почву когтями, цепко схватившую лицо земли. В кряже находились пещеры, где обитало родное племя — могучие и веселые люди, охотники на крупную дичь, презиравшие живших на реке рыболовов, поедателей черепах. Те знали все причуды водяной стихии и не боялись гадов — крокодилов и ядовитых змей. И в то же время они не отваживались вступать в открытый бой с владыками жизни на суше — львами, тиграми и леопардами, страшными саблезубыми кошками — пережитками древней жизни, еще иногда присоединявшими свой хриплый вой к громовому рычанию львов и харканью тигров.

Соплеменники Селезнева не пугались открытого боя с огромными кошками. Величайшее из изобретений, помимо огня, обеспечившее нашему предку возможность стать человеком, — копье! Прочное, длинное, острое, оно удержит превосходящую силу, убийственные когти и зубы на расстоянии, не допустит до самого уязвимого места — живота. Если есть копье, то остальное уже зависит от тебя самого — от силы, ума, быстроты действия. С этим оружием человек сразу же стал отличаться от своих сородичей — обезьян, угнетенных страхом и из-за этого вечно озлобленных, готовых на всевозможные пакости. Человек ходит по скалам с невозможной для большинства животных ловкостью, зато он не может мгновенно взвиваться на деревья, спасая свою жизнь при внезапном нападении, или скакать с дерева на дерево, далеко уходя в поисках пищи.

Человек должен принимать бой! И в камнях с защищенным тылом вместе с верными товарищами, такими же отважными бойцами, он способен отстоять своих детей и женщин даже ночью, когда властвуют большие хищники. Их глаза, видящие в темноте лучше человека, дают им громадное преимущество. На открытой равнине, в походе за пищей, которой так мало в горах, беда даже самым сильным охотникам, если их застигнет ночь.

Каждый куст, ложбинка, холмик может стать засадой, откуда вздыбится с ревом громадная кошка. Или еще хуже и еще страшнее, если неожиданно, почти без звука и без предупреждения любой из идущих будет смят тяжелой черной массой прыгнувшего на него тела. Хрустнут позвонки, крик гнева и ужаса замрет на губах, и коварный хищник исчезнет в кустарнике, унося погибшего товарища. Бесполезно искать в темноте, даже по запаху свежей крови! Другие опасности в сравнении с этой случайны, и нерастерявшийся человек обычно спасается и от налета разъяренного носорога, и от затаившегося в сторонке свирепого быка.

И ничего нельзя поделать, надо идти, гнаться за добычей, нести ее назад, надо пить, а вода в степи редка и опасны водопои… но человек, много ходящий и бегающий, нуждается в большом количестве воды.

Надо помнить о жестокой борьбе с природой, освоении растительного мира, поисках новых мест, пищи, создании техники, искусства, медицины, религии, накоплении гигантского опыта речи и письменности. Разве все это далось так просто? Десятки тысячелетий слагались из короткой, насыщенной жизни отдельных людей, когда все силы ума и тела требовались, чтобы прожить и воспитать новое поколение. Громадная мощь человеческого тела и мозга вполне отвечает этой великой жизненной борьбе, хотя неблагодарные потомки, сидя в своих теплых каменных клетках, пытаются представить ее бесцветной, тупой и напуганной жизнью.

Все это Селезнев знал инстинктивно, всем существом, наблюдая чудовищное изобилие животных на беспредельной равнине. Этот океан травоядных сулил сытую жизнь, изобилие костного мозга для маленьких детей, крови — для кормящих матерей, мяса и жира — для взращивания крепких и неутомимых мышц мужчин-охотников. Но взять добычу, даже при таком богатстве животных, ныне утраченном нашей планетой, можно, лишь уходя от защиты скал далеко в степь, становясь игрушкой случая. Для тысячных стад травоядных та дань, которую берут с них хищники, невелика, она лишь способствует тому, чтобы они не размножались настолько, чтобы, пожрав все травы и листья, погибнуть от голода.

Другое дело — люди. Их так мало, каждый на счету, каждый бережно охраняется своими соплеменниками. Как трудно во всех превратностях жизни вырастить бойца-мужчину или способную к продолжению рода крепкую женщину! Бесконечно долго вырастают человеческие детеныши, прежде чем становятся полноценными, обученными и воспитанными членами племени. Поэтому каждый погибший или искалеченный в схватке с хищниками человек — большая утрата, а гибель нескольких охотников или женщин может поставить все племя на грань исчезновения. В этой высокой ценности индивида человек сходен со словом, также вырастающим очень долго под бдительной охраной и боевой защитой.

Давно уже хитроумные изобретатели придумали вырывать вдоль важных троп убежища в виде подземных нор, куда могли спрятаться настигнутые зверем охотники или идущая за водой женщина. Но эти норы могли спасти одного, самое большее — двух. Что же было делать группе охотников, да еще с тяжелой добычей? Кроме того, в норах не могло быть запасов, особенно воды. Нет, для далекого проникновения человека в степь норы малопригодны!

Селезнев понимал все это, когда увидел себя в степи, далеко от осыпей разрушенных скал и валунов. Обычно охотники, отправляясь за добычей, всегда старались держаться вблизи спасительных камней, чтобы в случае опасности можно было добежать до них, не теряя прыти хорошего бегуна, почти равной скорости лошади или осла.

Теперь Селезневу стало понятно, почему скалы и развалины, отдельные валуны и гряды утесов и по сие время, десятки тысячелетий спустя, привлекают людей, кажутся уютными, напоминают о чем-то, служат прообразом архитектурных сооружений.

Селезнев увидел сменявшиеся, наполовину нереальные, точно на экране кино, картины различных мест в степи, наплывавшие на него гораздо быстрее, чем если бы он шел или даже бежал.

Смутное чувство приближающейся смерти, уже знакомое по прежним галлюцинациям, теперь превратилось в уверенность, потому что охотник увидел удивительное животное, бежавшее к нему со всесокрушающим упорством носорога. Однако это был не носорог, а слон, только очень странный. Размерами, пожалуй, больше громадного индийского слона Шанго, виденного Селезневым в Московском зоопарке. Слон был темного цвета, с коротким хоботом и короткими ногами, быстро несшими длинное туловище. У чудища был очень плоский лоб, придававший ему тупой и свирепый вид. Впечатление усиливалось утолщенной шеей, на которой вздымались холмы исполинских мускулов. Поражали бивни невероятной длины — четырехметровые стволы зеленоватой, а не белой, как у слона, кости, в локоть толщиной… Чудовище мчалось на Селезнева, топот ног глухо отдавался в земле. Видение стерлось, и Селезнев так и не узнал, как он спасся от нелепого слона, в котором, по его описанию, палеонтологи узнали овернского мастодонта, или ананкуса, встречавшегося во множестве вдоль равнинных рек Европы и Казахстана.

По запаху свежей влаги и кувшинок охотник знал о близости степной реки. Почва, слегка сыроватая и мягкая, поросла разбросанными, словно в саду, низкими кустарниками, торчавшими веерными пучками. Среди кустов бродило животное, издали похожее на быка со столбовидными ногами и отвесно вздымавшейся холкой. На широкой морде с приподнятыми ноздрями топором выступал гребень, позади которого на вздутом куполообразном лбу торчал прямой и блестящий, как у носорога, рог. Большие злобные глаза прикрывались костными выступами.

Единорог уперся мордой в землю, навалился всей тяжестью. Валы мускулов метровой толщины вздулись от плеч до затылка. Земля раздалась по обе стороны морды, и животное пропахало глубокую борозду, из которой вывернулись толстые корни. Зверь стал пожирать их, скрипя землей на могучих, точно жернова, зубах.

Воспоминание о вспарывающем землю бульдозере с гремящим стосильным мотором перекрыло видение единорога, но палеонтологи легко определили эласмотерия — странного зверя, обитавшего в степях Украины, Сибири и почти всей Азии, включая Китай.

В памяти Селезнева прошло немало других зверей, оставшихся неузнанными, может быть, потому, что останки их не дошли до нас или же сохранились в таком виде, что ученые не были в состоянии восстановить их облик.

Образы оживали, теснились, набегали один на другой, и прошло немало времени, прежде чем Селезнев ощутил пугающее погружение в темное ущелье с отвесными стенами, быстро сближавшимися сверху, замыкая его черным сводом невообразимой толщины. Этот свод, казалось, безвозвратно отрезал его от всего мира. Внезапно он снова увидел яркий солнечный свет, отражавшийся от светлых скал. Он шел по тропинке, которая, как он знал, вела к источнику. Впереди него, часто оглядываясь, бежала женщина, неся на плече свитую в кольцо шкуру гигантского удава, служившую удобным для переноски воды мехом. Селезнев с удовольствием смотрел на ее сильные ноги, легко несшие массивное тело, на округлые плечи, полускрытые гривой густых, спутанных кольцами волос. Ему нравились широкие скулы и крупные сверкающие зубы, длинные и узкие глаза, лукаво смотревшие на него. Синие цветы камнеломки, приколотые над левым ухом, придавали ей кокетливый вид. Вдруг Селезнев заметил на обрыве жирно блестящий кусок камня. Это мог быть скатившийся сверху неоценимый нефрит — материал для топоров необычайной прочности. Мог оказаться и стекловидный обсидиан, так просто раскалывавшийся на острые ножи или наконечники копий. В один прыжок Селезнев оказался на обрыве, осмотрел камень и спрыгнул на тропу.

Женщина бежала быстро, она скрылась за выступом скалы в трехстах шагах впереди. Охотник побежал вдогонку, обогнул поворот и замер, чуть не натолкнувшись на нее. Она присела на корточки со скрещенными на груди руками и низко опущенной головой.

Волосы ее падали на лицо густой завесой. В двадцати шагах от нее, там, где тропа вбегала в узкую расселину между белыми обрывами, стоял саблезубый тигр. Он замер, выпрямив передние лапы и высоко подняв массивную, точно вырубленную из серого камня голову. Он возвышался над обреченной жертвой, неторопливо рассматривая ее. Из пасти, распахнутой так широко, как это могут делать только саблезубы, торчали изогнутые, плоские, как ножи, клыки в пол-локтя длины. Чуткий нос Селезнева уловил смрадное дыхание хищника. По вертикально отвисшей нижней челюсти сбегала тягучая слюна и капала на жаркую белую пыль.

Саблезуб увидел Селезнева. Серая короткая шерсть на его спине встала дыбом, встопорщились жесткие черные волосы на выступе подбородка и углах нижней челюсти, увеличив его ужасную морду.

Саблезубы обычно охотились ночью. Появление его днем вблизи обитаемых человеком скал говорило о том, что зверь уже имел дело с людьми.

Саблезуб прижался к земле, собираясь в комок. Мгновенным рывком громадная кошка высоко поднимет в воздух свое тело и обрушит его всей тяжестью, ударом острых выпущенных когтей на хрупкую фигуру дерзкого существа, осмелившегося не пасть перед ним покорной и легкой жертвой.

Издав пронзительный вопль, Селезнев на секунду остановил прыжок тигра. Его длинная рука схватила женщину за волосы, сгребя в широкую ладонь всю их спутанную массу. Легко оторвав от земли, он швырнул ее себе за спину, безмолвно приказывая: беги! Она понеслась к спасительным пещерам так, как это могли делать лишь наши далекие предки. Селезнев не мог видеть этого, потому что саблезуб прыгнул. С невероятно скорой реакцией охотник упал прямо под обрушившуюся на него серую массу, скользнув руками по упертому в выступ почвы древку копья.

Удар тела саблезуба был так силен, что дыхание на секунду остановилось и красный туман поплыл перед глазами. Но охотник уже не боялся ничего и не чувствовал боли. Он впал в тот боевой экстаз, который свойствен всем бойцам высших форм животного мира и дает им право на существование в безмерно жестокой истории развития жизни на Земле. Масаи и вандеробо… львиные охотники Африки — вот современные отголоски той могучей борьбы человека со зверями, которая бушевала в палеолите.

Тело Селезнева стало твердой и послушной массой напряженных до окостенения мышц, послушных бесстрашному мозгу. Позднее охотник рассказывал об ощущениях этого воспоминания, и доктор Гирин объяснил ему психический механизм боя или бегства, когда в кровь изливается сразу огромное количество адреналина из надпочечных желез, резко увеличивая активность, силу и быстроту движений.

Напоровшийся на копье саблезуб выгнулся дугой и перевернулся, стараясь достать зубами и когтями глубоко вонзившееся оружие. Этого мгновения было достаточно Селезневу, чтобы вскочить на ноги и сделать высокий прыжок на обрыв, к едва заметным выступам камня. Он зацепился крепкими, точно железные крючья, пальцами, скользнул, поправился толчком ноги и подтянул себя на руках всего на ладонь выше места, где когти саблезуба провели глубокие параллельные царапины.

Отвратительный вой злобы, боли и разочарования сопутствовал Селезневу в его подъеме на обрыв по крутизне, недоступной массивному хищнику. В беспредельной ярости зверь распластался по выступам обрыва, пытаясь достать Селезнева.

Саблезубу удалось продвинуться на локоть, а охотник вынужден был прервать подъем. Лишенный выступов гладкий склон слегка нависал над его головой, и дальнейшее продвижение стало невозможным. Весь похолодев, он прижимался к камню каждым кусочком тела, чувствуя, что остановка означает падение, ибо он удерживался на обрыве единственно лишь переменой точек опоры. Еще несколько мгновений и — конец. Невольно охотник поднял взгляд к равнодушно сиявшему вверху небу и увидел выделявшуюся резким силуэтом рослую фигуру. Охотник его племени выпрямился и взметнул над головой тяжелый валун. Камень полетел вниз. Распластанный на склоне саблезуб не смог уклониться от точно нацеленного прямо в нос удара. Без звука гигантская серая кошка свалилась на тропу. В тот же момент грохнулся и Селезнев. Он упал на спружинившие ноги рядом с оглушенным хищником и без малейшего промедления побежал по тропе назад. Победный многоголосый клич вместе с градом камней — обрушился на очнувшегося саблезуба. На этот раз победил человек, вернее, боевое содружество людей…

Все это Селезнев записал по неоднократно повторявшемуся видению, прибавляя отдельные подробности. Самым частым повторением были образы, связанные с большими камнями. Жившие в скалах люди с незапамятных времен научились управляться с камнями, устраивая свои пещеры, защищая входы и подступы к ним. Сильные мужчины и женщины всем племенем ворочали глыбы, подсовывали рычаги, подкладывали круглые гальки. Один из неизвестных гениев, которому обязано человечество всем своим будущим, придумал передвинуть в степь огромные глыбы, какие не мог бы сместить и сам овернский мастодонт. Тяжкие плиты серого камня, надежно врытые в твердую почву, образовывали крепость, могущую приютить в опасный час нескольких воинов, застигнутых темнотой при возвращении из дальнего похода. Следующую группу камней тащили еще дальше, отодвигая ее на едва видное глазу расстояние, которое хороший бегун мог покрыть, не сбавляя предельной скорости. Медленно, поколение за поколением, возводили люди в степи каменные крепости. Малочисленное племя не могло волочить камни сколько-нибудь далеко. Но продвинутые в степь укрепления давали возможность племени быть сытым, кормить большее число людей. Увеличивающееся количество членов племени позволяло продвигать камни дальше и дальше, в наиболее богатые животными места, к излучине степной реки. И наконец, там, на холмах, откуда зоркие глаза видели море колеблемых ветром трав, заросли кустарника и редких рощиц деревьев, где обитали огромные скопища зверей, гордо встали кольца заостренных плит с добавочной оградой из вертикально поставленных глыб, перекрытых наверху длинными кусками камня.

В несокрушимой ограде, через которую не мог перепрыгнуть и самый сильный хищник, несколько охотников могли отразить нападение ста львов, саблезуба или группы леопардов. Здесь было достаточно места, чтобы разделать добычу, отдохнуть после охоты, даже провялить мясо, которое теперь не портилось в далеком пути к пещерам.

На глазах у людей совершалось чудо, и чудо это делали они сами. Глыбы твердого камня, непосильные даже всемогущим владыкам степи — слонам, поддавались их объединенным усилиям. Это приводило жителей пещер в еще большее возбуждение, боевую ярость. Надсаживаясь и напрягая свои могучие мускулы, люди поддевали глыбы рычагами, быстро сообразив, как надо сливать отдельные рывки и толчки в единую силу. Соединенная с разумом, эта сила действовала, как целый десяток мастодонтов. Глыбы шаг за шагом медленно ползли в степь, становясь там навеки надежным убежищем сильных и предметом робкого поклонения потомков.

Движение каменных крепостей в степь что-то напоминало Селезневу. Приходя в себя после галлюцинаций, он долго пытался сообразить, что именно, пока не додумался до сравнения. Современные потомки обитателей скал, бесконечно увеличившиеся в числе, знаниях и техническом могуществе, теперь также сливали свои усилия, чтобы выйти на беспредельные просторы космоса.

Не глыбы камней волокли они по земле, а поднимали в высоту неба громадные корабли. Скоро металлические убежища-спутники должны окружить Землю на границе космического пространства, чтобы служить опорой в дерзновеннейшем пути к далеким планетам…

Никогда не сможет забыть Селезнев одно из наиболее ярких и горделивых видений.

Он находился в круглой каменной изгороди, воздвигнутой на холме недалеко от реки, вместе с группой охотников и молодых женщин, еще не имевших детей, которые также охотились с мужчинами и готовили впрок мясо. Наступила ночь, безлунная, с неисчислимыми огоньками звезд, горевшими вверху, точно глаза неведомых далеких зверей, реявших в бездонной тьме неба, высматривая добычу, над горами и лесами, степью и рекой. А на земле тоже загорелись глаза хищников, круживших около человеческой крепости, вдыхая запах провялившегося мяса и живой плоти людей. Но каменное кольцо было неприступно, мало того, таило смертельную опасность. Люди, неуязвимые под защитой глыб, копьями отражали любую атаку. Дубины и топоры довершали дело, на холодных полах пещер прибавлялась не одна мягкая шкура крупной кошки, такая теплая для маленьких детей.

В эту ночь вещее чутье человека, еще не разгаданное потомками, потому что они или считали его сверхъестественным и непознаваемым, или попросту отвергали его, не веря в великие способности своего тела, — это чутье предупредило людей о надвигавшейся опасности. Какого рода опасность — никто не мог знать. Тем не менее все собрались около узких проходов, охраняемых сторожевыми. Не нашлось мужчины или женщины, которые решились бы спать и не вперяли бы глаз во тьму ночи, откуда приближалась неведомая опасность.

Бродившие вокруг звери что-то почуяли и скрылись. Прошло немало времени. Все так же горели яркие звезды и безмолвие ночи не нарушалось даже легким ветром, редко затихавшим на просторах степи.

Вдруг самый молодой из охотников с силой втянул в себя воздух — сигнал опасности. Он прильнул ухом к вертикальной каменной глыбе, и остальные сделали то же. Через толщу земли и прохладное твердое тело камня передалось отдаленное сотрясение почвы, учащенное и ритмическое, как поступь. Это и в самом деле была поступь большого, очень большого стада слонов. Оно приближалось, направляясь к холму, на котором стоял круг каменных глыб. Если стадо очень велико, то даже на просторах степи оно не сворачивает со своего пути и сметает все на дороге. Животные в дальнем походе не любят идти широким фронтом, а норовят стесниться поближе.

Костры были притушены, чтобы на всякий случай не вызвать любопытства исполинов. Медленно нарастал тяжелый топот — древние слоны в открытой степи двигались совсем не так бесшумно, как в лесу. Кроме того, вероятно, стадо шло рысью или очень быстрым шагом, переселяясь куда-то в дальние места, — самый худший случай для тех, кто не успел убраться с его пути.

В шуме приближающегося стада чудился свой ритм. Казалось, что глубоко под землей било несколько огромных барабанов, обладавших способностью волшебно зачаровывать людей и заставлять их совершать радостные движения танца… ту-тум, тум, ту-тум, тум, тум, тум, ту-ту…

По спинам охотников побежал легкий озноб, вызванный не страхом, а могучим чувством опасности, обещавшим великолепные переживания на грани избегнутой смерти. Обязательно избегнутой, иначе не будет никаких переживаний.

Крупные звезды, мигавшие над высокой травой у горизонта, затемнились. Там обрисовались черные, быстро двигавшиеся утесы — передовая часть стада, составленная из самых крупных самцов, пролагавших дорогу для всех остальных. Такие же отборные и мудрые слоны замыкали вдали арьергард стада, растянувшегося на несколько тысяч шагов.

Необычайная высота приближавшихся животных привлекла внимание Селезнева. Владыки степей принадлежали к особому роду вымерших слонов, которому ученые, потомки пещерных охотников, пораженные величественным обликом животного, дали имя «архидискодон меридионалис», или «южный слон».

Селезнев знал, что современные африканские слоны более высоконоги, короткохоботны, чем питающиеся травой лесные индийские слоны. Архидискодоны были еще выше, чем африканцы. Их головы с толстенными бивнями и покатыми лбами раскачивались на высоте шести метров. Правда, это шли самые могучие вожаки, однако и поспешавшее за ними полчище высилось в темноте крутой черной стеной и напоминало скорее ряды средневековых осадных башен, чем живых существ.

Архидискодоны мчались прямо на каменный круг. Никогда еще степные крепости не имели дела с подобным скопищем. Предводитель пещерных охотников — гигант с сильной проседью в густой гриве своих волос и бороде — недолго хмурился в раздумье. Да у него и оставалось лишь несколько секунд.

По безмолвному знаку, поданному им, все охотники отступили к центру и присели за второй ряд камней, нагроможденных между главными глыбами. Присели и превратились в недвижные изваяния, так, как это умеют делать все дикие животные в ожидании решающей минуты. Слоны поднялись на холм, почуяли людей и превратились в бесшумные черные тени. Высоченные архидискодоны заслонили полнеба. Половина каменного кольца вдруг стала черной глухой стеной без всяких просветов. Это значило, что напротив каждого из узких проходов между глыбами стало по слону. Гиганты были так высоки, что их головы оказались выше уровня каменной ограды, но опущенные и с шумом втягивающие воздух хоботы не могли дотянуться до людей.

Селезнев, не отрываясь, смотрел в маленькие, отблескивавшие красными огоньками глазки высившегося над ним слона. Архидискодоны замерли, так же как и охотники, ни малейшим вздохом не выдававшие своего волнения.

Селезневу показалось, что он прочитал в глазах слона не злобу и не удивление, а лишь сдобренное юмором любопытство. Стоявший слева архидискодон вдруг отступил, нагнул голову и надавил лбом и бивнями на вертикальную глыбу внешнего частокола. Тотчас, подражая ему, еще три слона склонили головы и навалились всей тяжестью своих горообразных тел на другие камни. Селезнев не знал, насколько глубоко были врыты главные глыбы, потому что каменный круг был создан предыдущими поколениями жителей скал. Сейчас от суммы затраченной прежде работы зависело все. Если хоть одна из глыб уступит усилиям слонов, то слоны сокрушат преграду, и тогда вряд ли кто-нибудь спасется… Оглушительно затрубил левый гигант, снова сжимаясь в исполинский черный ком и напирая на глыбу. Ему отозвались все стоявшие перед оградой. Слон, глядевший на Селезнева, обдал его горячим дыханием, отзывавшимся запахом росших в степи густолиственных деревьев.

Топот стада затих — внутренним зрением Селезнев видел, как сгрудились перед холмом сотни слонов, остановленные препятствием.

Отошедшие в неведомые дали предки знали слонов и предвидели, что с ними придется иметь дело. И они, мужественные охотники и добросовестные строители, не пожалели труда, опустив основание глыб в глубокие ямы и тщательно уплотнив землю. Ни одна из столбовидных глыб даже не пошатнулась. Мгновения шли, и сердце Селезнева стало наполняться горделивой радостью. Он еще не был уверен в том, что архидискодоны не придумают соединить свои усилия и навалиться на какую-нибудь глыбу втроем или вчетвером. Но то ли у вожаков стада не хватало соображения, то ли они сочли дело нестоящим, смекнув, что препятствие проще обойти, во всяком случае, исполины отошли и еще несколько мгновений постояли в раздумье. Внезапно тишину прорезал высокий трубный звук — сигнал, поданный тем самым слоном, с которым переглядывался Селезнев. Тотчас передовая группа, состоявшая примерно из двух десятков самцов, разделилась, огибая каменный круг справа и слева. Разделилось и пришедшее в движение стадо, обтекая человеческую крепость, как река обтекает не поддавшийся ей утес. Иногда один-два слона черными стенами вырастали перед проходами. Вытягивая хоботы, они с шумом всасывали воздух. Еще раз прозвучали хриплые трубы. Это подошел замыкающий шествие отряд самцов-охранителей. В отдалении за спинами охотников им откликнулись передовые. Очевидно, архидискодоны сообщали друг другу, что опасности в каменном кольце нет и арьергард быстро прошел правой стороной. Осторожные охотники выжидали, пока не замолкла тяжелая поступь. Лишь тогда люди разразились торжествующими воплями, далеко разнесшимися по степи и поднявшимися к звездным небесам как слава уму человека и трудам предков…

Странные переживания, составление связных картин из отрывочных видений, то назойливо повторявших одни и те же незначительные детали, то быстро проносившихся целым сонмом образов, пропадавших из-за невозможности их осмыслить, — все это предельно утомило Селезнева, и его сильная нервная система стала сдавать.

Гирин решил прекратить опыты, считая, что Селезнев, поняв свои эйдетические галлюцинации, навсегда избавится от них. Ученому было горестно замкнуть таинственное окно, чудесно приоткрывшееся в прошлое, но опасение за психическое здоровье человека не позволяло ему продолжать опыты.

Селезнев умолял Гирина продолжать, мечтая еще раз пережить неслыханные приключения за завесой прошлых времен.

Доктор остался непреклонен. И все же Селезневу удалось еще раз посетить призрачный мир прошлого.

По недосмотру ли Сергея или по умыслу кого-то из присутствовавших на опытах пропал протокол пробы нового препарата с 8-ибогаином, по предложению Гирина биохимически стимулировавшего памятные узлы наследственной информации. Именно после этого опыта видения Селезнева из отрывочных, быстро мелькавших и изменявшихся образов стали протяженными и приобретали последовательность, позволявшую представить целостное событие.

Иван Родионович был разгневан. Селезнев впервые видел, как его добрые внимательные глаза приобрели жесткое, отчужденное выражение. Гирин не терпел бессмысленной работы, вызванной небрежностью или забывчивостью.

— В нашей жизни и без того слишком много нудных, обязательных и неизбежных дел, отвлекающих нас от познания, от творчества. Если мы будем по собственной разболтанности увеличивать их количество, повторяя уже сделанное, переделывая неточное, поправляя испорченное, то вряд ли мы далеко уйдем за короткую жизнь.

Сергей клялся, что протокол стащили враги, с такой убежденностью, что Гирин в конце концов покачал головой.

— Как это вас воспитали? Четверть века не прожил, а ему повсюду видятся враги.

Несмотря на все уважение к учителю, Сергей не смог удержаться от иронии:

— И вы думаете, у вас их нет?

— Убежден и могу доказать.

— Докажите, пожалуйста.

— Извольте. Беспричинный враг — это патология, садизм, которые легко распознать, особенно нам, психологам, и все же это редкое явление. Следовательно, надо считаться с врагами, явными или тайными, которые имеют причину быть ими. Главная причина враждебности между людьми, непосредственно не связанными, а тем более связанными, — зависть. Увы, самая примитивная, мещанская, буржуазная, как хотите ее называйте, но зависть остается основным бичом в человеческих отношениях. Случайно я явился на свет с очень слаборазвитым чувством зависти — это не моя заслуга, так же как и моя память, кажущаяся невероятной. Воспитанием я совсем изжил зависть. Следовательно, я не враг никому по этой линии.

— А противники по науке? А завистники ваших способностей?

— Ну, эти всегда есть и будут, но сфера их деятельности ограничена. Я веду исследования в той области, которая еще совсем не разработана и почти никого не привлекает, не обещая карьеры и успеха. Чтобы воспрепятствовать мне, надо понимать, что делается, а понимают лишь настоящие ученые, они, кстати, и не способны на личную зависть.

— Так ли уж много подобных людей?

— Не так уж и мало. Дельцов от науки, блестящих, умеющих себя показать, пошуметь, — этих, к сожалению, еще многовато, но ведь и они не бесполезны. Они тоже движут науку, как и незаметные тяжеловозы — собиратели фактов и мелких открытий, каких большинство. Для дельцов я не представляю никакого интереса: диссертацию не оформляю, квартиры не прошу, лаборатория — в подвале, зариться некому, мои помощники добровольные, штатных единиц не занимают. Откуда же ваши мнимые враги?

— Все равно они завидуют, что вы такой… свободный. Что вы не гонитесь ни за чем, разве это не завидно?

— Вы непобедимый спорщик, Сергей, мне следовало бы запомнить, — развеселился Гирин. — Что ж, приступим к мартышкиной работе. Рискнем еще раз побеспокоить Иннокентия Ефимовича.

Усаживаясь в удобное кресло в темной камере, Селезнев волновался больше обычного. Может быть, потому, что это его последнее путешествие в мир необычайных видений, которые доктор Гирин проявил, как на фотоснимке, тем самым введя его в не доступные никому другому переживания.

Больше ничего не будет, он и сам это знал, утратив способность к галлюцинациям между опытами. Теперь возможность что-нибудь увидеть зависит только от снадобий — желтоватого порошка в приземистой склянке, синеватой жидкости в длинных запаянных ампулах. Вытяжки из кактуса, экстракта грибов и кто его знает еще каких лекарств, куда более волшебных, чем колдовские зелья.

В этот последний вечер свидания с прошлым в лабораторию пришли друзья Селезнева, геологи Андреев и Турищев. Дочь охотника Ирина ушла на художественную гимнастику вместе с Ритой.

Андреев с самого начала интересовался опытами, считая, что он и Гирин идут сходными путями — искания отпечатков прошлого в земной коре и в человеке.

Друзьям пришлось разойтись по домам, не дождавшись конца опыта. На этот раз действие препарата оказалось особенно длительным, и видения охотника не прекращались несколько часов. Гирин объяснил казус кумулятивным действием препаратов, накопившихся в организме, что было лишним тревожным сигналом к прекращению опытов.

Лишь к двум часам ночи Вера кончила стенографировать первые впечатления Селезнева. Чтобы успокоить психическое возбуждение, Гирин дал сибиряку дозу хлорпромазина, сам отвез его на такси к Андрееву, снабдил снотворным и, усталый, отправился домой. Селезнев обещал приехать назавтра для подробного рассказа.

Ученого одолевала печаль. Сегодня он навсегда простился с первой реальной возможностью исследования памяти поколений. Может пройти вся его жизнь, и он более ни разу не встретится с такой счастливой случайностью. Если встретится, эксперимент может не получиться, а если выйдет, то обладатель эйдетической памяти может оказаться на низком уровне развития или малоспособным и не передать свои видения так точно и ясно, как это сделал Селезнев. Да, вернее всего, что окно, на миг открывшееся в прошлое, более уже не откроется ему, Гирину! Что ж, он опубликует данные опыта, привлечет внимание других исследователей, молодежи. Случаи проявления памяти поколений будут тщательно изучаться… Коллективы исследователей и множество случаев, не пропущенных по невежеству, а цепко ухваченных внимательными учеными, раскроют дорогу и сделают доступным человеку зеркало прошлых времен, спрятанное в его собственном организме…

«Разве это не есть лучшая награда искателю? Нет, не лучшая, — отвечал сам себе Гирин. — Лучшая была бы — пять, десять Селезневых! Потому что длительность зрелой жизни бесконечно мала не только перед необъятностью знания, но и для неутомимых поисков ученого. Если он утомляется в пути, то, значит, началось духовное умирание исследователя, как бы велики ни были его прежние достижения и заслуги. Да, красиво сказал французский математик Пуанкаре: „Мысль — это только молния среди бесконечно долгой ночи, но эта молния — все!“ Красиво, печально и верно для его времени. Но теперь нам виднее, что впереди будут миллионы и миллиарды молний, которые заставят отступить бесконечную ночь и, сливаясь воедино, придадут мощь бессмертия череде познающих вселенную поколений».

Гирин любил самоутешение. И на этот раз он заснул с радостью хорошо исполненной работы.

А Селезнев не мог спать, несмотря на лекарство. Последние видения охотника показались ему очень ясными. Впервые не звери, а люди были видимы отчетливо и вблизи, а не как-то стерто и смутно, словно мельком замеченные прохожие.

Они были совсем другие, чем рисовало ему своих отдаленных предков собственное воображение и книги ученых-идеалистов. Псевдоученых, как стал считать теперь Селезнев. Как же иначе было назвать людей, которые не смогли взглянуть на предмет своего изучения с разных сторон, отрешиться от наивного перенесения страхов кабинетного горожанина на своих предков. Не сумели сообразить, что изучение сохранившихся до настоящего времени диких племен, поставленных историей в стороне от главной дороги человечества, удалившихся, или, вернее, загнанных в самые бесплодные углы планеты и потому зачахших в голоде, болезнях и суеверии, практически ничего не дает для представления о наших подлинных предках. Тех предков, которые пошли путем разума и взаимопомощи, от мозговитого зверя к человеку-творцу, переделывателю окружающего мира, от стада к обществу.

Если бы любители рисовать древних людей запуганными, вечно голодными, покрытыми паразитами и грязью хоть немного задумались бы о том, что человеческие дети растут очень медленно. Для того чтобы вырастить полноценного, здорового, умного и сильного человека, требуется так много времени и так много забот, что в обстановке дикой жизни его родители не могут не быть героями, богатырями с высоким уровнем способностей и физического совершенства. Лишь десятки тысячелетий позднее, когда род человеческий невероятно размножился, он мог позволить себе дурную «роскошь» массовой детской смертности и выживания лишь малого процента наиболее здоровых, как бы автоматически компенсирующего неспособность родителей создать нормальные условия роста и воспитания своих чад. Так было в эпохи средневековья, особенно раннего капитализма или до недавнего времени — в колониях. Триста веков назад каждая человеческая жизнь, несмотря на подстерегавшую кругом смерть (а может быть, именно поэтому), была драгоценным цветком, бережно хранимым всеми членами племени жителей скалистых холмов. Слишком мало их было, и слишком нужны были обществу ум, умение или отвага, ловкость или сила каждого мужчины, каждой женщины.

Еще из прежних видений Селезнев вынес в себе ощущение избытка силы и предприимчивости. «На всякое дело отважным», как говорили о себе герои Гомера. И все же ему показалось удивительным обилие удобных приспособлений, облегчавших жизнь в пещерах. Ковры, ширмы и перегородки из палок, шкур или плетенных из травы циновок, уютные уголки для ребят, тщательно соблюдавшаяся чистота, любовь к купанию, умение укорачивать волосы и бороды, отчетливо выраженное стремление к красоте, отраженное не только в украшениях на посуде и оружии, не только в картинах, испещривших все сколько-нибудь удобные поверхности стен и скал, но и в одежде, искусно подобранной по цвету меха и кожи, бусах из скорлупы страусовых яиц, зубов, мягких кристаллов слюды, гипса или кальцита. Пожилые женщины носили короткие туники из темного гладкого меха, осанистые молодые матери щеголяли в юбочках из разноцветных полос меха, девушки, прямые как копья, предпочитали пестроту леопардовой шкуры. В жаркие дни женщины шуршали юбками из длинной травы, которые они ухитрялись составлять из разноцветных пучков. Мужчины любили длинношерстный мех рыси, волка, медведя, придававший им особенно боевой и могучий вид, а дети бегали голыми даже в очень холодную погоду.

К умершим они относились с большим почтением, укладывая покойников на пышные ложа из цветов.

Жители скал подолгу возились с оружием и, опьяняясь видом нарисованных на стенах картин, тренировались, бросая копья в изображения животных, чтобы держать руку и глаз в постоянной готовности к любому сражению с хищниками или на охоте.

Селезнев удивлялся малому числу глубоких стариков и понял причину, увидев, как настойчиво они кидались в бой на охоте, предпочитая гибель в сражении томительному увяданию старости. Племя было вынуждено охранять старых женщин и мужчин, чтобы они могли вести долгое и тщательное воспитание детей, ибо житель скал, чтобы стать полноценным членом племени, должен был овладеть в совершенстве многими искусствами и умениями, мужчины и женщины в равной степени, но в разных направлениях. Человек создан с большим запасом прочности и способен на очень высокие перегрузки. В дикости он жил как зрелый индивид всего несколько лет, отдавая все силы. Как отражение приспособленности к прошлой жизни — наше стремление к интенсивности переживаний, к полноте ощущений, ныне существующей лишь в книгах, фильмах, в науке и на войне.

Исполненная напряжения жизнь не замирала и с окончанием большой охоты, когда по цепочке каменных укреплений люди тащили из степи запасы мяса, съедобных корней и плодов, накопляя пищу на время перекочевок животных или засушливого, подверженного пожарам периода. Сытые и усталые, люди восстанавливали силы длительным отдыхом, занимаясь домашними делами и предаваясь бесконечным рассказам. В племени было много талантливых рассказчиков, вокруг них всегда собирались группы слушателей, сверкавших глазами и зубами и разражавшихся громкими возгласами восхищения, интереса или сочувствия. Жизнь требовала сметливости, догадки, и люди отвечали этим требованиям, всегда внимательные, трезво и спокойно относящиеся к бесчисленным опасностям существования, закаленные, выносливые и могучие. Сверх того жители скал отличались интересом и любопытством ко всему на свете, ценили красивое, неся в себе непогрешимый вкус в украшении постоянно сопутствующих человеку предметов. Селезнев не заметил никаких татуировок, протыкания носов или губ — вероятно, они еще не деградировали до этого.

Мужественные, широколобые, с твердыми челюстями и прямыми широковатыми носами, головы мужчин украшали перья, иссиня-черным гривам женщин очень шли красные, желтые, синие и белые цветы, всегда свежие, соответствовавшие кристальной чистоте ярких, чаще всего серых глаз.

Селезнев вышел из пещеры и остановился на скалистом уступе, щурясь от сияющего простора степи, уходившей далеко за горизонт. Уступ круто обрывался вниз, слегка нависая над развалом камней у подножия. Он протягивался насколько хватал глаз вдоль хребта. Там и сям на уступе виднелись его соплеменники, занятые разными делами. В углублении обрыва несколько детей примерно десятилетнего возраста слушали наставления двух людей с сильной проседью в волосах и бородах.

Твердые мускулы перекатывались под кожей при каждом движении стариков.

Учитель привлек к своим коленям нагого мальчугана с заткнутым за ухом пером филина и повернул ребенка боком к своей аудитории, объясняя особенности устройства человека в сравнении со зверями. Селезнев с любопытством следил за его жестами и рисунками на песке, которые он делал концом легкого копья. Старый охотник объяснял огромную невыгоду вертикальной походки человека при сражении с опасными зверями. У зверя сверху твердая, из костей и мускулов спина, а спереди зубастая пасть. У человека самое уязвимое место — живот — на одном уровне с зубами хищника. В сражении люди сгибаются, наклоняясь вперед. Достаточно одному ядовитому когтю войти во внутренности, чтобы человек навсегда удалился в неведомые голубые просторы, откуда никто вернуться не может.

Но согнутое положение неустойчиво, потому что у человека всего две ноги и он падает гораздо легче, чем зверь. Вот почему для того, чтобы стать настоящим охотником, надо выучиться в совершенстве владеть оружием, ибо преимущество человека — в оружии, как бы силен он ни был. Но оружием нельзя хорошо владеть, не владея собственным телом, вот для чего нужны нескончаемые занятия и состязания в ловкости, выносливости и терпении…

Селезнев прошел мимо детей, жадно слушавших наставника, и медленно пошел по уступу, направляясь к островку густого леса, синевшего на востоке на расстоянии не меньше двадцати тысяч шагов. Смутное ожидание томило его и заставляло ускорять и без того быстрые шаги, переходя на бег там, где позволяла местность.

На выступе поперечного отрога Селезнев увидел мужчину, неподвижного, как камень, устремившего взгляд в степную даль. Ближе к тропе, в нише, ранее служившей гнездом грифу, сидела совсем юная девушка в такой же неподвижности, глядя перед собой широко раскрытыми глазами. Селезнев знал, что жители скал нередко уединялись для размышлений и переживаний. Это называлось «спрашивать небо и землю». Считалось, что человека в такие моменты нельзя беспокоить. Охотник сдержал свою стремительность и пошел бесшумным скрадом, но девушка внезапно обернулась в его сторону. Улыбка, открытая и доверчивая, сделала ее лицо детским, лукавым и ласковым — последнее, что видел Селезнев, поворачивая в небольшое ущельице. Эта улыбка действительно стала последним приветом древнего народа, жившего в неведомых горах триста или четыреста, веков назад… Здесь связность видения нарушилась. Охотник сразу увидел себя далеко от места обитания племени, на окраине густого тропического леса, вплотную подходившего к пониженной конечности горной гряды. Белые склоны рассекались короткими ущельями. Черные зияния в глубине ущелий, возможно, были пещерами. Прелый запах влажной чащобы поднимался со дна ущелий, где теснились широколиственные деревья. Жители скал не любили этих мест, особенно опасных для одинокого охотника. Селезнев остановился, втягивая ноздрями теплый воздух. Ни одной струйки резкого запаха хищника не донес ветерок, едва скользивший по приземистым верхушкам зарослей. Охотник пошел вдоль подножия, лавируя между глыбами известняка.

Обогнув два или три выступа, охотник замер. На пологом скате, полумесяцем врезанном в склон и обставленном, будто стражами, каменными треугольниками разрезанного промоинами обрыва, в завихренном воздухе слышался совсем незнакомый запах, ничем не напоминавший ни хищника, ни травоядное.

Заскрежетали мелкие камни под тяжелой и беспечной поступью. Из-за треугольной скалы появилось невиданное существо, не человек и не зверь, а гигантская обезьяна, сходная с человеком по прямой посадке головы и широким, несогнутым плечам. Растопырив пальцы толщиной с древко копья, гигант уперся ими в камень и встал вертикально, оказавшись ростом с хорошего слона, в два раза выше Селезнева. Изумление — не страх, а именно удивление припаяло охотника к месту. Светло-серая короткая шерсть покрывала могучее тело с грудью более объемистой, чем у носорога. Руки очень толстые, недлинные. «Оно и понятно, — сообразил Селезнев, — этакая штука не может лазить по деревьям». Ноги исполина не были видны из-за камней, но они не могли бы выдержать тяжести зверя, будучи такими же длинными, как у человека. Зверь раскачивался из стороны в сторону, подобно слону, и втягивал воздух с угрожающим шумом, походившим на сдержанный рев.

Затаив дыхание, Селезнев в упор смотрел на чудовище. Он не боялся. Разведанная дорога давала возможность бежать назад. Не было сомнения, что гигантская обезьяна не может сравниться с человеком в скорости бега.

Спокойно рассматривал охотник животное, потом определенное палеонтологами как представитель группы исполинских антропоидных обезьян — гигантопитеков, или мегантропов. Сейчас они известны преимущественно в Южном Китае по незначительным обломкам костей, громадной нижней челюсти и коренным зубам, в восемь раз большим, чем зубы гориллы.

Маленькие, утопленные под надбровными дугами глаза изучали человека настороженно, но без признаков ярости. Тяжелая голова, раскачивавшаяся над Селезневым, походила на грубо обтесанную гранитную глыбу — так массивны были выступы костей под сморщенной сероватой кожей безволосой морды. В животе обезьяны громко заурчало, и охотник усмехнулся про себя, вспомнив о недавнем уроке старого жителя скал. Да, вырасти до таких размеров, тогда действительно не нужно оберегать живот в бою — толстые, будто гранитные плиты, мышцы заставят мячиком отскочить ударившего в них буйвола. Впрочем, никому не удастся прикоснуться к ним — бревнообразные руки гигантопитека одним махом сломают хребет любому противнику, за исключением разве архидискодона или нанкуса, который достанет обезьяну издалека своими неимоверно длинными бивнями, но вряд ли скрещиваются пути слонов с этой ветвью человекообразных, которым особо благоприятные условия жизни и питания позволили развиться в исполинов. Они как бы выбрали силу, а не мозг, просуществовали меньше других антропоидов и, видимо, никогда не были очень многочисленны.

И, однако, стоя перед четырехметровым гигантом, Селезнев не мог не восхищаться громадной силой и боевым могуществом, заключенными в страшной обезьянище. Без оружия и без большого ума несколько гигантопитеков могли сокрушить любых хищников. Каждый мог свернуть шею саблезубу, как цыпленку дрофы. Такая сила не могла не быть заманчивой. Охотник с одобрением подмигнул отдаленному собрату, выпрямившемуся во весь рост и потому еще более походившему на человека. И лишь несколько часов спустя, обдумывая видение в удобной постели московской квартиры, Селезнев сообразил, что оборотной стороной огромных размеров была необходимость поедания массы пищи. Следовательно, гигантопитеки, будучи вегетарианцами, могли существовать лишь там, где имелись в изобилии плоды, и потому были привязаны к ограниченным местам обитания.

Человек по росту и силе стоял как бы посредине между мелкими и крупными животными, мог обойтись разной пищей и подолгу не есть, а обладая оружием и общественной спаянностью, противостоял самым грозным врагам или стихийным катастрофам. Но все это пришло ему в голову лишь позже, а в момент видения Селезнев забыл обо всем, любуясь несокрушимой махиной, топтавшейся на пологом склоне. Движимый симпатией к гигантопитеку, казавшемуся незлобивым, охотник обратился с речью к исполину, убеждая его в дружбе и хваля за величие. Обезьянища склонила голову, привалясь животом к валуну, и неотрывно смотрела на Селезнева, как бы силясь понять человека. Внезапно глаза чудовища покраснели. Селезнев умолк. Гигант оглушительно заревел, обнажив тупые клыки, затем медленно опустился на четвереньки, теряя сходство с человеком. Поразительно быстрым рывком колоссальный антропоид бросился на Селезнева.

Тот нисколько не испугался, отскочил в сторону, чувствуя волну теплого воздуха, коснувшегося его чувствительной кожи, и пустился бежать по каменистому скату, придерживаясь края кустов. Ему стало досадно от непонимания, проявленного зверем. Человек и гигантский антропоид могли бы жить, помогая один другому острым умом и чудовищной силой. Но, видимо, союз силы и ума был невозможен — странные, темные инстинкты привели животное в ярость. Поняв, что она не в силах настичь человека, исполинская обезьяна остановилась, издав высокий, резавший ухо визг. Селезнев усмехнулся и перешел с бега на быстрый шаг, торжествуя легкую победу над горой мускулов. Торжество оказалось преждевременным. Огромный пень, брошенный умелой рукой, провыл над головой охотника, захолодив сердце пониманием опасности. Секунду спустя Селезнев мчался зигзагами, а гигантопитек швырял в него камнями и обломками дерева, сопровождая каждый промах злобным ревом. Охотник несся отчаянными прыжками, старательно выбирая дорогу, и, наконец, отдалился на безопасное расстояние. Только тогда он оглянулся. Гигантопитек снова стоял, опершись на корень вывернутого пня, резким силуэтом рисуясь над светлым склоном. И вновь сходство с человеком заставило охотника забыть пережитый испуг, наполняя его неясными, несбыточными мечтами…

Другая, подлинная реальность вклинилась как-то сбоку в сознание Селезнева; он подумал, что все древние сказки и легенды о великанах обладали совершенно реальной основой, лишний раз доказывая, как долго живут изустные предания, сотни веков передающиеся из поколения в поколение. И не случайно великаны в сказках никогда не бывают добрыми, а лишь глупыми, легенды точно отражают невозможность настоящей доброты при низком уровне интеллекта…

Силуэт антропоида утратил четкость, а весь горный пейзаж позади него исчез. Вместо него из тьмы выпятились синеватые блики на полированной поверхности инструментов.

Исчезло и напряжение тела, только что балансировавшего на каменной россыпи неведомых гор, ставшая уже привычной жесткость железного кресла передавалась уложенному в него туловищу. Селезнев опять закрыл глаза, ожидая продолжения пережитого, но все кончилось безвозвратно. Охотник некоторое время приходил в себя, затем зажег лампу в глубоком колпаке и принялся наскоро записывать. Лишь после этого он дал звонок, и толстая дверь немедленно отворилась.

На следующий день Селезнев в последний раз явился в лабораторию, где так много пережил и рассказывал о гигантопитеке своей маленькой, но до предела внимательной аудитории. Вера внимательно строчила, заполняя груду листков, а магнитофон едва слышно вращал белые колеса-катушки.

— Вот это да! — не удержался Сергей, нарушив наступившее после рассказа Селезнева молчание. — Все бы отдал, лишь бы самому увидеть обезьяну в четыре метра!

— Что ж, и увидите, дожив до той поры, когда люди научатся открывать глубины подсознательной памяти в каждом человеке.

— И это все есть в каждом из нас? — как всегда застенчиво спросила Вера.

— Не это именно, — терпеливо объяснил Гирин, — но, может, еще более интересное. В каждом по-разному. Так же как и сердце — «у всех одинаково бьется, но разно у всех живет», — внезапно пропел он. — Например, народы с длинной историей как бы устают от нее в своей мыслительной деятельности, обремененные горечью и цинизмом в своей генной памяти, хранящей тяжелый опыт многих тысячелетий жизни именно этого небольшого народа, не растворившегося в океане других племен. Превыше всего такие народы ставят материальное благополучие и здоровье лишь в индивидуальном плане. Они уходят от широкой мысли в любование тонкими деталями мира, наслаждение решением частных задач науки и философии, от просторов неба и моря к их отражению в пруду, от дерева — к ветке, от чувств — к декорации, от людей — к куклам. И незаметно в этом мире иллюзий, прихотливых и несбыточных, получается психосдвиг к иррациональности… к неприятию реальности и ее искажению. Поэтому анализ генной памяти должен сыграть немалую роль в изучении массовой психологии.

— Я все бы отдал, чтобы еще раз побывать там… — сказал охотник, в упор глядя на Гирина. — Шут с ним, со здоровьем. Подумайте только, что из всех людей пока я один, а, Иван Родионович? Вроде мы с вами и не вправе прекращать опыты?

Знакомая твердая точка в глазах доктора подсказала Селезневу, что ничего у него не получится. Внешне мягкий и уступчивый в мелочах, Гирин был непреклонен в том, что считал важным.

— Вы, конечно, не единственный, — сурово ответил Гирин, — таких, как вы, наверное, немало в мире, пока не разысканных. А если единственный, так тем более вас надо беречь, как первого космонавта. Вы и в самом деле путешественник во времени, в прошлое. И напрасно думаете, что это свойство у вас навсегда, вроде вашей силы. Заметили, что видения стали короче и труднее их вызывать? Случившийся проскок в подсознании исчерпался, и благодарите судьбу за это!

— Однако так! Вижу. Что ж, собираться надо домой. Прощай, лаборатория, — охотник обвел взглядом низкое сумрачное помещение и неожиданно поклонился в пояс всем присутствующим. — Душевная благодарность, Иван Родионыч, и ученикам вашим. Не обидите сибиряка, приедете, родными будете. Разуважу охотой, рыбалкой, ягодой, в хрустальной реке купать буду, в бане квасом на душистых травах парить. Испробуете, чего никогда не ели: строганины настоящей из чира, живьем замороженного, хрустов из чищеных кедровых орешков, котлет из черного рябца на медвежьем сале…

— Довольно, Иннокентий Ефимыч, мы все проголодались, и от таких разговоров еще язву получишь, — рассмеялся Гирин. — Перед приглашением устоять трудно. Может, возьмем отпуск да и явимся к вам все трое: Вера, Сергей и я!

— Ой, как чудно-то, Иван Родионович? — всплеснула ладошками Вера.

— За чем же дело стало? — настаивал Селезнев.

— В этом году ничего не получится, — покачают головой Гирин. — Осенью я поеду в Индию по приглашению тамошних ученых. А зимой все же не то, как летом.

— Приезжайте зимой! Будем на лыжах ходить, на оленьих нартах ездить. Пельмени опять же, сливки мороженые.

— Довольно, довольно, — умоляюще вскричал Гирин, — вы прямо чеховская сирена! Заведовать бы вам диетпитанием в хорошей больнице…

Заливистый смех был ответом Гирину. В дверях стояла Ирина, раскрасневшаяся, держа руку на темени, поверх спутавшихся кольцами волос.

— Папа — завстоловой! Тоже скажете, Иван Родионыч! Да он всех там на острогу наткнет… как ленков!

— А ты чего за голову держишься? — без излишней нежности спросил отец.

— Кажется, проломила, тут такой храм науки, что надо гнуться в три погибели. Не усмотрела — и об трубу ка-ак ахнусь!

— Когда мы с вами увидимся, Иван Родионович? — спросил Селезнев, надевая синий дождевик.

— Послезавтра я вам позвоню. К тому времени обработаем все данные, с палеонтологами проконсультируемся… — Селезнев покачал головой, усмехнулся.

— У меня в глазах все время стоит та обезьянища. Ну и мастерица была кидаться! Я мальчишкой и то хуже швырял камнями.

— Это умеют делать из ныне живущих все крупные антропоиды — горилла, орангутанг, шимпанзе. Мне кажется, что большие обезьяны выучились кидать палки и камни именно потому, что не могли быстро бегать, а еще, и это, пожалуй, важнее, потому, что были слишком тяжелы, чтобы лазить по тонким деревьям и веткам за плодами. Надо было сбивать их. Человек тоже тяжел, чтобы достать высоко висящие плоды. Это привело его к открытию свойства палки, брошенной не поперек, а продольно. А затем и копья, как ручного, а не метательного оружия, уравнявшего его шансы со зверями и сделавшего человеком.

— Только копье?

— Ну, конечно же, нет! Вся история была гораздо сложнее, и мы нередко стараемся ее глупо упростить, упуская из виду многие обстоятельства.

— Например, психологические, — вмешался Сергей и покраснел.

— И психологические. Возьмем простейший случай: обладание копьем придало человеку куда больше уверенности в любых обстоятельствах, а следовательно, дало ему сознательное мужество, а не только боевую ярость зверя. И наши предки прошли путь величайшего мужества, в чем вы убедились сами и доставили нам доказательство этого. Наконечники копий в костях мамонтов, носорогов и мастодонта, рисунок на скале в холмах Виндхья в Индии, изображающий битву носорога с людьми, — свидетельства, уходящие в бездну тысячелетий. А целое жилище из костей мамонтов, недавно раскопанное на Украине! Черепа с бивнями, кости ног и таза установлены частоколом, скрепленным ребрами. Такая хижина, стоявшая на открытой равнине, — замечательная вещь!

— Так мы, однако, вроде щенки перед далекими предками?

— Нисколько. То, что кажется нам в них удивительным, перестанет быть таким, если вы вспомните, что они сотнями поколений были приспособлены к окружающим условиям, к дикой охотничьей жизни. И в других отношениях мы их превосходим настолько же, насколько они нас в охоте. Возможности человека очень велики и в самых разных, подчас противоположных условиях.

— Понял, Иван Родионыч. Ну, пойдем, моя рысь сибирская!

— Папа! — укоризненно воскликнула Ирина. Сергей проводил сибирячку взглядом столь долгим и задумчивым, что Вера насмешливо фыркнула.

— При чем тут смех? — окрысился студент.

— А при том, что я слыхала, будто рыси — очень опасные звери. Прыгают с дерева прямо на голову…

— Чушь несешь какую-то, — сердито сказал Сергей, отводя глаза в сторону. — Как вы, Иван Родионович, довольны?

— Еще не примирился с тем, что дверь захлопнулась. А вообще-то результаты превзошли все ожидания. Древняя память оказалась образной, как я и думал. Закон Финнегана не сработал на этот раз.

— Какой закон?

— Мой учитель, академик Берг, географ и биолог, много лет назад придумал название для кажущейся концентрации неудачных совпадений и назвал ее законом щельности, или наибольшей неприятности судьбы. Суть в том, что если вы роняете кольцо на пол, то оно почти обязательно закатывается в щель, хотя площадь щелей во много раз меньше площади твердого пола. Бутерброд, упавший со стола, шлепается маслом на пол, и так далее. Недавно я узнал, что этот закон хорошо известен английским ученым, особенно экспериментаторам, аэродинамикам, гидравликам. Они назвали его законом Финнегана — ирландское имя. Имейте в виду, что англичане считают ирландцев способными ко всяческим несообразностям. «Ток Айриш» — «говорить ирландское» — в переносном смысле означает «городить чушь». Формулировка закона Финнегана следующая: «Если эксперимент может идти вкривь, не так, как надо, он именно идет вкривь».

— Наш не пошел, ура Ивану Родионовичу, ура Верочке! — Сергей в энтузиазме чмокнул Веру в щеку, увернулся от наказания и вприпрыжку поскакал в глубину лаборатории отключать провода темной камеры.

Повозившись, Сергей притих, и, только когда Гирин окончательно направился к двери, студент окликнул своего руководителя:

— Я думал над тем, что вы сказали, Иван Родионович! И мне пришло в голову, что закон Финнегана, если он есть, верен только для обычной жизни. Дом, университет, лаборатория, стадион, танцплощадка…

— Забыл еще упомянуть ресторан, библиотеку и ателье, — хихикнула Вера.

— Не надо, Верочка, я очень серьезно, — поморщился Сергей. — Я открыл, что закон Финнегана действует не во всех случаях, — сказал Сергей после того, как вспомнил книги о парусных плаваниях. Когда совершается очень смелое, отчаянное дело, когда люди идут на почти безумный героизм, тогда обстоятельства как бы уступают им. Иначе парусных кораблей гибло бы много больше, так же как альпинистов, летчиков-испытателей, геологов, водолазов. Мужество и воля побеждают этот ваш закон.

— Закон не мой, но ваши мысли кажутся интересными. В самом деле, народная мудрость давно, отметила то же самое в пословице: «Смелого и пуля не берет». Тут есть что-то очень важное, и стоит подумать над этим дальше, — согласился Гирин. — Один старый французский философ сказал, что все широкие обобщения ошибочны, включая и это его утверждение. Здесь есть зерно истины, но такое же зерно я нашел в последней новелле американского фантаста Мак Интоша, где говорится, что человеческое знание имеет тенденцию узнавать все больше и больше о все меньшем и меньшем. Уравновешивая эти две противоположности, мы найдем верное решение.

Назад: Глава 8 Апсара Тиллоттама

Дальше: Глава 2 Миноносец «Безупречный»