Книга: Марат

Назад: ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

Дальше: ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖАНА ПОЛЯ МАРАТА

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ГИБЕЛЬ

Якобинцы взяли власть в критические для республики дни. Пять армий интервентов на всех фронтах перешли в наступление. На севере и северо-востоке республиканские солдаты ценою нечеловеческого напряжения сдерживали наседающие на них со всех сторон прусские и австрийские войска. На юге — испанцы, перевалив через Пиренеи, теснили отступающих французов к Перпиньяну и Байонне. Английский флот блокировал берега Франции, а английское золото поощряло военные усилия контрреволюционной коалиции, покупало наемников-убийц, диверсантов, поджигателей с помощью притаившихся роялистов и других контрреволюционеров, тайно стремившихся дезорганизовать оборону страны.

Корсика отделилась от Франции, и корсиканские мятежники вступили в прямую связь с Англией. Роялистский мятеж в Вандее ширился, охватывая все западные приморские департаменты. Ролан, Бюзо, Барбару и другие жирондистские вожди в первую же ночь бежали из-под домашнего ареста. Они пробирались на юг и там поднимали народ против революционной власти в Париже. Бюзо, бежавший в департамент Эр, распространял там слухи, что в Париже устанавливается диктатура Марата; уже 7 июня он добился решения О создании департаментских вооруженных сил в четыре тысячи человек, которые должны быть двинуты против Парижа. Верньо звал на помощь департамент Жиронды. Департамент Кальвадос также поднял оружие против центрального правительства. Жирондистский мятеж быстро сливался с роялистским, роялистский — с иностранной интервенцией. Кольцо смыкалось.

В середине июня шестьдесят департаментов из восьмидесяти трёх были охвачены пожаром мятежа. Армии интервентов продолжали наступать. Республика, казалось, находилась на краю гибели.

В эти часы смертельной опасности, когда все враги революционной власти в Париже предрекали ее неминуемую гибель, якобинцы, возглавившие революцию, проявили неиссякаемую энергию, смелость, решимость, непоколебимую волю к победе. В течение шести недель они приняли декреты исторического значения, разрешавшие важнейшие задачи революции. Одним ударом они уничтожали все феодальные повинности, привилегии и пережитки — то, что революция не смогла сделать за все предшествующие четыре года. Еще ранее, в первые десять дней после победы народного восстания, декретами от 3 и 10 июня эмигрантские и общинные земли были разделены равными долями между неимущими крестьянами.

Аграрное законодательство якобинцев нанесло сокрушительный удар феодализму там, где он коренился сильнее всего, — в сельском хозяйстве; оно освободило все крестьянство от многовекового ненавистного феодального гнета и дало значительной части крестьянства землю. Этими спасительными декретами якобинское правительство обеспечило переход основной массы крестьянства на свою сторону и тем самым вырвало почву из-под ног жирондистской контрреволюции и создало прочную опору якобинской революционной власти.

В кратчайший срок — за три недели — якобинский Конвент выработал и утвердил новую конституцию — конституцию первой республики — самую демократическую из всех известных до того времени в истории. Конституция 1793 года, поставленная на утверждение всего народа и встретившая самое горячее одобрение, стала политической платформой, объединявшей вокруг революционного Конвента большинство нации.

Марат, как и Робеспьер, был один из великих вождей партии Горы, в неразрывном единстве с народом преодолевавшей неисчислимые преграды, стоявшие на пути революции. Он разделял и славу и ответственность за великие свершения якобинского революционного правительства на последнем, самом высшем этапе революции.

Но тяжелая болезнь, поразившая Марата, сковывала его неукротимую энергию, ограничивала его участие в политической бор^эе. Эта болезнь началась у него еще весной 1793 года. Сам выдающийся врач с огромным практическим опытом, Марат не мог точно определить природы своего заболевания. Он жаловался на то, что находится все время в лихорадочном состоянии, у него жар, его мучает непрерывный зуд.

По-видимому, это были последствия страшного напряжения душевных и физических сил последних четырех лет.

Но ему не было еще пятидесяти лет; он находился в расцвете сил; его могучий организм сопротивлялся болезни.

С 5 по 20 июня он лежал прикованным жестоким недугом к постели. Но и лежа он продолжал работать. Большая квартира в пять комнат в доме № 30 по улице Кордельеров была превращена в редакцию «Публициста Французской республики». Его верный друг и жена Симонна окружает его не только вниманием, заботой и лаской, она его ближайший помощник и товарищ. Теперь на ее плечи легли все заботы по изданию газеты. Ей помогают ее сестра Екатерина и старый типографский рабочий Лоран Ба; хозяйственные дела ведет их служанка Жанетта Марешаль. Этот большой дом согрет любовью трех женщин — каждой по-разному — к этому большому, сильному мужчине, прикованному тяжелым недугом к постели.

Марат болеет, но его газета «Публицист Французской республики» продолжает выходить так же регулярно; каждый день по-прежнему продавцы газет протягивают те же сложенные, как обычно, восемь газетных страниц. Правда, в газете теперь больше информационного материала, сообщений о заседаниях Конвента, писем корреспондентов, чем статей ее знаменитого редактора.

Но даже прикованный к постели, испытывавший мучительные страдания, Марат своим орлиным взором зорко следит за совершающимся в стране, ничто не уходит из поля его наблюдений. И короткими письмами в Конвент, Якобинскому обществу, сжатыми заметками в газете он помогает своим друзьям и братьям, он по-прежнему участвует в руководстве революцией и страной.

Марат остается верен себе. Он не предается радостям по поводу одержанной над жирондистами победы, он рисует народу и Конвенту грозную опасность, нависшую над республикой, и указывает средства борьбы против нее. С присущей ему проницательностью разгадывая тайных недругов революции, он требует удаления с поста военного министра генерала Богарнэ; высказывает свое недоверие генералам Бирону и Кюстину; он обвиняет ряд депутатов Конвента, начиная с гибкого, изворотливого Барера, в недостатке энергии и твердости в борьбе против врагов.

В ряде статей и в обращении к членам Конвента Марат бичует слабость, половинчатость, примирительность к жирондистам тогдашнего Комитета общественного спасения, возглавляемого Дантоном. Марат всегда относился к Дантону с большим уважением; он верил в его патриотизм, он ценил его революционную энергию, его талант трибуна. Но интересы революции были для него всегда выше личных симпатий или пристрастий. Он был, пожалуй, первым из якобинцев, кто увидел и сумел осознать, что Дантон после свержения Жиронды стал отклоняться вправо от потока революции. Марат, как и Робеспьер и Сен-Жюст, требовал смелого расширения и углубления революции, развязывания инициативы народа, революционного бесстрашия, непримиримости к врагам.

Дантон, напротив, был обеспокоен размахом революции после победы народного восстания 31 мая — 2 июня, он готов был протянуть руку примирения побежденным жирондистам, смягчить ожесточенность борьбы, найти формы компромисса, притупляющие непримиримость классовой войны.

Марат первоначально предостерегал против политики Дантона в общей и внешне безличной форме: «Недостаточные меры Комитета общественного спасения для сохранения отечества», «Недостаток энергии у Комитета общественного спасения», — писал он в заголовках своих статей. Но позже он стал называть Дантона по имени. «Лакруа и Дантон, — писал он в предпоследнем номере своей газеты, — …заслуживают серьезных упреков. Я льщу себя надеждой, что они не доведут до предела свое неблагоразумие…»

И в этот период, как и раньше, Марат разделял не только доблесть и добродетели якобинских вождей, но и их ошибки и заблуждения. Он тоже принял участие в борьбе против «бешеных» — самой левой политической группировки во французской революции. Всею силой своего громадного авторитета он выступил против Жака Ру, Леклерка и Варле с необоснованными и неправильными обвинениями.

Но не ошибки эти, которые были присущи Марату в такой же мере, ка# Робеспьеру, Кутону, Шометту и всем другим якобинцам, определили его место и роль в сознании народа, творящего революцию.

Марат оставался для народа, в особенности для санкюлотов Парижа, самым любимым революционным вождем.

Якобинское общество избрало его своим почетным председателем. В клубе Кордельеров его статьи из «Публициста Французской республики» читались вслух; не было другого революционного деятеля, который обладал бы у кордельеров таким непререкаемым авторитетом.

17 июня Марат поднялся; он пошел на заседание Конвента. Он надеялся напряжением воли одолеть, подчинить подтачивающую его болезнь. Но на ногах он удержался лишь два дня — болезнь оказалась сильнее его воли и снова свалила его.

Марат не сдавался. Он продолжал работать; недуг был не в силах сломить его могучего организма, его кипучего темперамента. Он писал в постели. Затем он соорудил своеобразный рабочий стол. Поперек ванны была установлена широкая гладкая деревянная доска, на ней лежали листы чистой бумаги, книги, чернильница, гусиное перо, письма, газеты. Марат оставался на своем посту. Он погружался на несколько часов в ванну, заполненную доверху теплой водой, и это несколько смягчало невыносимый зуд; по крайней мере он мог, находясь в ванне, работать. «Публицист Французской республики» продолжал регулярно выходить каждый день.

Затягивавшаяся болезнь Марата вселяла тревогу в сердца патриотов. Клуб Кордельеров постановил направить к нему делегацию; Марат встретил ее радушно, на прощание он сказал: «Буду ли я жить десятью годами больше или меньше — для меня совершенно безразлично. Мое единственное желание — это чтобы я мог при последнем вздохе сказать: «Я умираю довольным — отечество спасено». Эти слова свидетельствовали о том, что Марат был далек от мыслей о смерти, до спасения отечества надо было пройти еще долгий путь.

12 июля Марата посетила делегация клуба Якобинцев. Марат был тронут этим знаком внимания. Мор, докладывавший затем Якобинскому обществу об этом посещении, также высказал радужные надежды на улучшение состояния больного. Он произнес при этом знаменательные слова: «Это не простая болезнь… Это много патриотизма, сжатого, втиснутого в небольшое тело; неистовое напряжение патриотизма, возбуждаемого со всех сторон, его убивает». Он сообщил также, что якобинцы застали Марата работающим в ванне, всецело занятым заботами об общественном благе. Но в целом встреча со знаменитым трибуном настроила их оптимистически: они нашли своего прославленного собрата хотя и страдающим от недуга, но полным жизненной энергии.

Эти посещения Марата в дни его болезни делегациями революционных обществ и клубов были трогательным проявлением народной любви к великому вождю революции.

Но в той же мере, в какой широкие народные массы, простые люди, санкюлоты любили, ценили, глубоко чтили Марата как истинного друга народа, в той же мере все изменившие революции и народу, все перебежчики в стан контрреволюций — фейяны, лафайетисты, жирондисты и им подобные — его ненавидели, ненавидели яростно, неистово, исступленно. После 2 июня, когда вся «партия государственных людей» — все эти бриссо, роланы, гаде, барбару — из министров и парламентских вождей превратилась в беглецов, преследуемых народной ненавистью, их злоба против Марата превзошла всякие пределы. Он, избежавший всех их ударов, смеявшийся над ними, превративший суд над ним в свое торжество и посрамление Жиронды, — он вызывал у них бешеную ярость. И если для какого-нибудь Луве де Кувре, автора «Фоблаза», ставшего злобным врагом якобинизма, было достаточно чернил, чтобы разрядить душившую его ненависть в пасквилях против якобинских вождей, то для его партии, для жирондистов в целом, чернил было недостаточно: им нужна была кровь.

* * *

Лето было в разгаре.

В субботу 13 июля был знойный, безветренный, душный день. С утра уже парило. Марат чувствовал себя плохо. Симонна распорядилась, чтобы к больному никого не пропускали. Ранним утром она подготовила ванну, соорудила над ней уже ставший привычным для Марата рабочий стол. Жан Поль опустился в прохладную воду. Как ни скверно он себя чувствовал, но надо было работать. Ему предстояло прочесть газеты и письма, только что вышедший номер «Публициста Французской республики», а главное — подготовить материал для завтрашнего, воскресного номера своей газеты.

Превозмогая страдания, Марат работал.

В одиннадцать, может быть, в полдвенадцатого дня сквозь раскрытое окно послышалось цоканье копыт по булыжной мостовой. Улица Кордельеров в эти утренние часы была тихой, безлюдной, поэтому каждый звук был отчетливо слышен. По-видимому, проезжала коляска. Стук копыт по мостовой приближался, затем он прекратился. Коляска остановилась у дома № 30.

Молодая женщина показалась в дверях передней. Вышедшей к ней Симонне она сказала, что ей надо увидеть гражданина Марата; она должна сообщить ему весьма важные для него сведения. Симонна возразила, что видеть Марата нельзя, он настолько болен, что никто не может быть к нему допущен. Женщина настаивала, но Симонна осталась непреклонной. На повторные вопросы, когда же можно будет увидеть Марата, Симонна снова дала уклончивый ответ: он тяжело болен, и ничего определенного она не может сказать.

Молодая женщина ушла. Марат продолжал работать. Он закончил составление воскресного номера своей газеты. Его главным содержанием были материалы, разоблачающие предательство генерала графа Кюстина. Марат поместил письмо, поступившее в Комитет общественного спасения, о Кюстине и свою собственную заметку, озаглавленную: «Кюстин — изменник отечества. Доказательства его вероломства. Необходимость его отстранения».

Однако, по-видимому, Марат чувствовал себя в этот день настолько худо, что был не в состоянии написать статью так, как он ее задумал. Содержание заметки не соответствует ее заголовку. О Кюстине здесь говорится всего два-три слова; обещанных в заголовке статьи доказательств его вероломства нет вовсе. Основное содержание заметки составляют резко-критические суждения о Комитете общественного спасения.

Более того: если внимательно вчитаться в текст заметки, то надо прийти к заключению, что она вся или по крайней мере большая часть ее была написана не в субботу 13 июля, а несколькими днями раньше.

Резкие слова и справедливые упреки, адресованные Комитету общественного спасения, не оставляют сомнения в том, что Марат имеет в виду комитет в его старом составе. Между тем 10 июля Комитет общественного спасения был радикальным образом обновлен: Дантон и его сподвижники были устранены, в комитет были избраны мужественные патриоты, друзья Робеспьера — Сен-Жюст, Кутон и другие, о которых Марат отзывался всегда сочувственно.

Остается предположить, что эта старая заметка, написанная до 10 июля, должна была послужить лишь началом, остальные Марат должен был написать.

И в этот тяжелый, трудный для него день Марат продолжал работать до вечера.

В половине восьмого ему передали доставленное почтой письмо. Оно было кратким: «Я из Кана. Ваша любовь к родине должна внушить вам желание узнать о замышленных там заговорах. Я жду вашего ответа».

Едва лишь Марат успел задуматься над прочитанным, поговорить со своим верным другом — Симонной, как в дверь позвонили. Это было около восьми вечера. Привратница гражданка Пен открыла дверь и узнала в вошедшей ту же молодую женщину, которая приходила утром. Привратница повторила ей то же, что было сказано утром Симонной: Марат тяжело болен, беспокоить его нельзя. Но юная посетительница настаивала, ссылаясь на важность, на необходимость беседы с Маратом.

Шум спорящих женских голосов донесся до слуха Марата. Перед его глазами было недавно прочитанное тревожное письмо. Он приказал впустить к нему посетительницу, так настойчиво добивавшуюся свидания.

К Марату вошла девушка в темном платье, с большой косынкой, по тогдашней моде, на груди. Она держалась уверенно, спокойно, просто. У изголовья ванны, прикрытой покрывалом, сидела Симонна. Ей показалось нескромным оставаться при разговоре, касающемся важных государственных тайн, и она вышла из комнаты, оставив посетительницу наедине с Маратом.

Девушка села на стул рядом с ванной, прямо против Марата. Она оставалась, как позднее в том призналась, совершенно спокойна.

— Так что же происходит в Кане? — спросил Марат.

— Там царствуют восемнадцать депутатов Конвента, действующих в согласии с департаментскими властями.

— Вы можете их назвать по именам?

Да, она могла их назвать. Она начала перечислять: Горса, Ларивьер, Бюзо, Барбару, Луве, Петион, Гаде, Салль и другие. Все это были жирондисты. Она не могла вспомнить лишь фамилии пятерых депутатов.

Марат принялся записывать имена. По ее словам, он сказал в это время: «Они не избегут гильотины».

Когда она вошла, когда она села напротив, когда между ними началась беседа, Марат своим пристальным, пронзительным взглядом смотрел в лицо, в глаза своей посетительницы. В ее лице ничто не дрогнуло, она выдержала этот взгляд. Взяв в руки перо, набрасывая бегло имена на бумаге, Марат должен был отвернуться на миг от своей собеседницы.

И в это мгновение — счет времени шел на секунды, на доли секунд — быстрым, почти неуловимым движением женщина скользнула руками по платью; в ее руке был уже нож, и, поднявшись, она с силой по рукоятку вонзила его в открытую грудь Марата.

«Ко мне, моя дорогая, ко мне!» — крикнул громко Марат, и голос его сразу же оборвался: он был сражен; кровь хлынула из раны ручьем.

Симонна, услышав этот ужасающий хриплый вскрик, сразу же поняла его страшное значение. «А! Мой бог! Его убили!» — закричала она, и ее голос поднял на ноги весь дом. В ту же минуту она увидела, как молодая женщина с бледным лицом, выбежав из ванны, стремительно бросилась к двери. Жанетта Марешаль и Лоран Ба, типографский рабочий, преградили ей путь и вместе с Симонной повалили убийцу на пол; затем Симонна кинулась к мужу.

Марат был мертв. Правая рука Марата с белым гусиным пером в сжатых пальцах бессильно свисала на пол. Марат лежал, откинувшись на покрытую белой простыней спинку ванны. Голова немного склонилась набок, из-под белой повязки выбивались пряди черных, гладких, слипшихся волос. Под черными волосами лицо казалось изжелта-белого цвета. Глаза были полуприкрыты тяжелыми веками, могло казаться, что взгляд еще скользил куда-то вниз. Губы были разомкнуты. Может быть, оттого, что глаза и рот были полураскрыты, в этом желто-белом лице, выражавшем неизъяснимую муку, было что-то детское и беспомощное.

Таким был мертвый Марат, как его запечатлела кисть Давида.

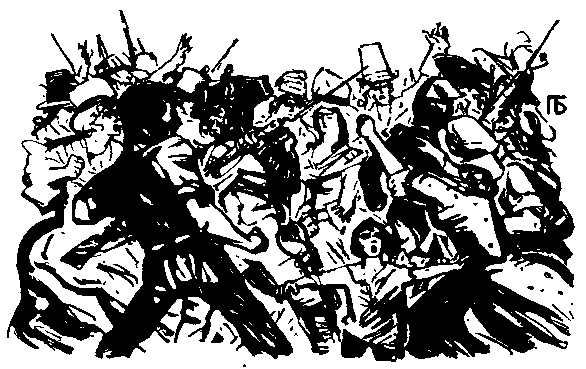

Квартира сразу заполнилась народом из соседних домов по улице Кордельеров; мужчины, вооружаясь на ходу чем попало, женщины, потрясенные горем, подростки, дети — все опешили к дому, где совершилось ужасное убийство. Узкая улица в короткий срок оказалась запруженной толпами санкюлотов. Подобно кругам по воде от брошенного камня, страшная весть мгновенно разнеслась по окрестным улицам, она потрясла Париж, она повсюду вселяла горе, смятение, гнев.

Полицейский комиссар секции французского театра Гейяр, с трудом пробравшийся сквозь толпу в дом Марата, едва сумел предотвратить расправу разгневанных людей над убийцей Друга народа. Под усиленной охраной она была доставлена и помещена в Тюрьму Аббатства; с нее был снят допрос.

Женщина, убившая Марата, именовалась Шарлоттой Корде. Ее полное имя было Мария Анна Шарлотта де Корде. Ей было 24 года и 11 месяцев. Она родилась в Сен-Сатюрнен де Линьерне, в родовитой, но обедневшей дворянской семье, была внучкой Корнеля, воспитывалась в аристократическом женском монастыре, затем большую часть времени жила в городе Кане. Эта девушка с сильным характером с детских лет мечтала в одиночестве о яркой жизни, о большом подвиге. Она грезила о великих свершениях, перед ее глазами стояла тень Жанны Д’Арк. Хотя она и говорила позднее, на суде, что росла республиканкой, но верить этому было нельзя; по своему воспитанию, по убеждениям она была роялисткой. Революция, развертывавшаяся в своем великом размахе, вызывала у нее ужас. Она находилась под влиянием Бугон-Лонгре, генерального прокурора департамента, жирондиста, после 2 июня пошедшего с оружием в руках против Парижа. По-видимому, их связывали и любовь и общность взглядов. Когда в Кан приехали бежавшие из-нод ареста жирондистские депутаты, она жадно внимала их воспламененному яростью красноречию, их подстрекательские речи она принимала за голос оскорбленной справедливости. Чаще, чем с другими, она встречалась с Барбару; в тюрьме она написала ему письмо.

На следствии и на суде она давала откровенные показания. Она спокойно рассказала о том, что приехала в Париж с единственной целью — убить Марата. Утром 13 июля она поехала в Пале-Рояль и купила там нож — столовый нож в чехле, с черной ручкой, обыкновенных размеров, стоимостью сорок су.

Когда ее спросили, как она убила Марата, она так же бесстрастно ответила:

— Я убила его ножом, купленным в Пале-Рояле. Я вонзила его ему в грудь.

— Когда вы наносили удар, хотели ли вы убить?

— Да, таково было мое намерение.

На вопрос о том, почему она убила Марата, Шарлотта Корде отвечала:

— Я знала, что он губит Францию. Я убила одного человека для спасения ста тысяч других. Кроме того, он скупал серебро. В Кане задержали одного человека, который покупал для него серебро.

Ее наивные ответы показывали, что она принимала все слышанное на веру. Она отрицала, что у нее были сообщники. В своей простоте она не понимала, что была лишь слепым орудием, послушной исполнительницей чужой и злой воли, незримо направлявшей все ее действия.

Еще за полгода до своей гибели Марат в статье против клики Бриссо — Гаде пророчески предупреждал: «Если я паду под ударами убийц, в руках друзей отечества будет нить; она приведет их к источнику».

От ножа Шарлотты Корде нить вела к старым беспощадным врагам Марата — к мятежному контрреволюционному подполью неистовой в своей ненависти Жиронды.

* * *

Весть о гибели Марата распространилась еще вечером 13 июля в Париже. Горе и ярость объяли население столицы. Люди покидали дома, выходили на улицы, собирались группами. Товарищи в великой борьбе, они ощутили потребность стать ближе друг к другу, почувствовать тепло дружеской руки в час общей скорби.

14 июля было воскресенье. Газетчики на улицах продавали «Публицист Французской республики, издаваемый Маратом, Другом народа, депутатом Конвента».

Марат был убит, но его голос еще продолжал звучать.

Ах, если бы Марат мог увидеть, с каким нетерпением, с какой жадностью люди раскупали в это утро его газету! Эти пахнущие типографской краской влажные серо-желтые листы, казалось, сохраняли еще тепло дыхания Друга народа. Газетчики выкрикивали: «Купите газету Марата!», «Последний номер газеты Друга народа!», «Последняя статья Марата!», «В последний раз!», «В последний раз!»

И эти простые слова: «В последний раз!», доходя до сознания, ранили сердца.

14 июля была годовщина взятия Бастилии, но народное горе заслонило и стерло праздник. Утром, несмотря на воскресный день, открылось заседание Якобинского общества. Лорана Ба заставили рассказать все ему известное, до мельчайших подробностей, о страшной гибели великого собрата якобинцев. Гнев и скорбь господствовали на этом собрании якобинцев, гнев против жирондистов, против презренной клики сообщников Бриссо, поразивших кинжалом самого чистого, самого благородного сына Франции.

От народных клубов Парижа, от дочерних филиалов Якобинского общества один за другим поступали адреса, дышавшие чувством гнева; они звали к сплочению всех патриотов, к отпору врагам революции.

В понедельник утром открылось заседание Национального Конвента. Зал, галереи, проходы — все было заполнено людьми.

Председатель Конвента Жан Бон Сент-Андре поднялся со своего кресла. В зале наступила полная тишина.

«Граждане, — сказал он, — великое преступление совершено против представителя народа: Марат убит в своем доме».

Все уже знали о страшном злодеянии 13 июля. Но зал еще раз вздрогнул, и сдерживаемый ропот пробежал по его рядам, когда вновь были услышаны слова правды без прикрас.

Депутации секции Пантеона, секции Общественного договора, секции Кордельеров требовали величайших почестей погибшему Другу народа, жестокой, беспощадной кары его убийцам. Народ и депутаты Конвента требовали отмщения. «Над нами занесен убийцами кинжал! Усилим насколько возможно нашу политическую деятельность!» — воскликнул депутат Конвента якобинец Рене Левассер.

Прах Марата по настойчивой просьбе клуба Кордельеров был помещен в церковь, где проходили заседания клуба. Гроб Марата был установлен на постаменте, к которому вели сорок ступеней, покрытых трехцветными знаменами.

16 июля, во вторник, в пять часов вечера, Париж, Франция провожали Друга народа.

Весь Конвент в полном составе, Коммуна Парижа, Общество якобинцев, клуб Кордельеров, народные общества, несметные толпы народа, солдаты республиканских армий, санкюлоты предместий — весь Париж революции со склоненными знаменами шел за гробом Друга народа, провожая его в последний путь.

Марат был похоронен в саду Кордельеров, под шелестящей зеленою листвой деревьев. На могильной насыпи был воздвигнут памятник — нагромождение камней, изображающих гранитный утес — символ несокрушимой твердости Друга народа, выдержавшей все удары грозы контрреволюции.

На большом могильном камне были высечены простые слова: «Здесь покоится Марат, Друг народа, убитый врагами народа 13 июля 1793».

Весь долгий вечер, до часу ночи, со склоненными знаменами, с непокрытыми головами, в скорбном молчании проходили делегации революционных организаций Парижа мимо могильного холма, где под камнями покоился прах Марата.

И после того как торжественная церемония прощания закончилась, еще всю ночь приходили к могиле Марата озаренные колеблющимся светом факелов простые люди, рядовые бойцы великого города революции.

Позднее в здании Конвента была выставлена картина знаменитого художника Луи Давида «Смерть Марата». «Я писал ее сердцем», — говорил о ней Давид. Солдаты республиканской армии, уходившие на фронт, приходили и подолгу смотрели на картину художника. Скорбное величие строгой простоты этой картины потрясало сердце. В руке, сжимавшей листок бумаги, еще чувствовалось уходящее тепло только что оборванной жизни. Марат был глубоко человечен и в то же время представал как символ революции, символ отечества, пораженного кинжалом врагов. Картина звала к возмездию.

Жан Поль Марат, доктор Марат, одинокий обитатель уединенного кабинета ученого на улице Старой голубятни, сочинитель научных трактатов, знаменитый публицист, депутат Конвента, неустрашимый вождь революции кончил свою жизнь; он перешел в историю.

Теперь начиналась посмертная слава Марата, Друга народа, великого революционера восемнадцатого столетия.

Когда Марат был убит, вся революционная Франция восприняла его гибель как великое бедствие.

Марат стал отныне самым любимым, мученически погибшим народным героем революционной Франции. Бюсты и другие изображения Друга народа украшали все общественные здания республики — от строгого зала Конвента до какой-нибудь маленькой хижины в глухой, затерявшейся в лесах деревушки, где собирались несколько членов местного революционного комитета. Ораторы, всходившие на трибуну собрания, чтобы высказать свои мысли и заботы о революции, начинали свое слово с обращения к памяти Друга народа.

Позднее его прах был перенесен в Пантеон.

Но в то же время сначала келейно, в тиши, шепотком, тайные недруги революции со скорбным сочувствием говорили о Шарлотте Корде — убийце Марата, казненной по приговору Революционного трибунала. Потом, после термидора, после «слепой амнистии», распахнувшей двери тюрем всем врагам революции, уже заговорили о том же громче и увереннее. Прошло еще несколько месяцев, и в начале 1795 года останки Марата были выброшены из Пантеона, а скульптурные изображения Друга народа, украшавшие дотоле здания общественных учреждений, были разбиты вдребезги бандами «золотой молодежи».

С тех пор имя Марата было вычеркнуто из летописей французской национальной славы. Больше того, оно было предано хуле и поношению; его обливали грязью, возводили на него самую невероятную клевету.

Все чудовищные обвинения, которые с такой изобретательностью измышлялись врагами Марата при его жизни, чтобы подвести его под гильотину, даже после того, как Марат был убит, сохранили свою живучесть. Из партийных и фракционных газет, брошюр, листовок эпохи революции и контрреволюции эта клевета перешла в мемуарную литературу, а отсюда, наслаиваясь новыми лживыми домыслами и легендами, порожденными мстительным воображением, — в дворянскую и буржуазную историографию.

Хулить и поносить последними словами Марата, изображать его воплощением всех людских пороков и самых низменных страстей стало трюизмом, признаком хорошего тона. Это даже перестало быть привилегией французских историков; со времени Лоренца Штейна, третировавшего Марата как мелкого завистника, и Карлейля, издевавшегося над французским революционным вождем, немецкие и английские историки стали с успехом соперничать с французскими в глумлении над его памятью.

Миновало столетие, прошло полтора с лишним века после смерти Марата, а ненависть, чернившая его память, искажавшая до неузнаваемости мстительной ложью, злобным вымыслом его подлинный облик, передаваясь от поколения к поколению господствующих классов, не остывала, сохраняла все тот же накал.

Но народ не мог забыть великого политического борца, которого он называл своим другом. Память о Марате жила в сознании революционных бойцов следующих поколений.

Историческая роль Марата была высоко оценена великими творцами освободительной теории рабочего класса — Марксом и Энгельсом.

Фридрих Энгельс в статье «Маркс и Новая Рейнская газета» писал: «Когда впоследствии я прочел книгу Бужара о Марате, я увидел, что мы бессознательно подражали во многих отношениях великому образу подлинного (не фальсифицированного роялистами) «Друга народа» и что все яростные вопли и вся фальсификация истории, исказившие на целых сто лет истинный облик Марата, объясняются только тем, что он безжалостно совлек покрывало с тогдашних кумиров — Лафайета, Байи и других, разоблачив в них уже готовых изменников революции и тем еще, что подобно нам он не считал революцию завершенной, а хотел сделать ее перманентной».

Великий Ленин высоко ценил замечательного французского революционера восемнадцатого столетия.

В великой стране социализма, в СССР, имя Марата пользуется наибольшим почетом. Его сочинения неоднократно издавались у нас; в последний раз, в 1956 году, вышли его «Избранные произведения» в трех томах.

Именем Марата названы улицы многих городов Страны Советов. В городе Ленина улица, носившая ранее имя двух русских императоров — Николаевская улица, со времени Великой Октябрьской социалистической революции именуется улицей Марата. В Москве одна из улиц носит имя Марата. Его именем был назван один из первых военных кораблей, охранявших границы Советской республики, ряд фабрик и заводов.

Но Марат живет не только в своих книгах и мемориальных памятниках. Он живет в делах. Его жизненный путь стал примером для многих поколений революционных борцов. Его имя стало партийным псевдонимом крупных деятелей большевистской партии. Комсомольцы двадцатых годов, уходившие на фронты гражданской войны, называли своих сыновей именем бесстрашного французского революционера; они учились у него революционной смелости, непримиримости к врагу; они хотели, чтобы и их сыновья восприняли те же гражданские доблести.

Но политическое наследие Марата имеет и более общую ценность, в особенности для французского народа, для его авангарда.

Вскоре после того, как была создана Французская Коммунистическая партия — первая подлинно революционная партия французского пролетариата, наследница и продолжательница лучших революционных традиций французского народа, Поль Вайян-Кутюрье, один из делегатов Французской компартии на III конгрессе Коммунистического Интернационала, встретился с Владимиром Ильичем Лениным.

Вайян-Кутюрье — поэт и журналист, фронтовик, пришедший к коммунистическому движению из окопов первой мировой войны и с первых же дней создания партии ставший одним из самых верных ее сынов, засыпал Ленина вопросами. Партия была молода, она не освободилась от многих слабостей и недостатков прошлых этапов французского рабочего движения, ей предстояло преодолеть множество трудностей. Беседа, естественно, охватила множество самых разных проблем: о задачах партии, о крестьянстве, о революционных традициях, о Великой французской революции XVIII века.

В конце беседы, заключая ее, величайший из всех революционных вождей — Ленин сказал молодому французскому коммунисту: «Хорошенько изучайте Жана Поля Марата».

Этими словами сказано очень многое.

Революционный вождь восемнадцатого столетия, полный непреклонной решимости, бесстрашия, устремленный вперед так, как его запечатлел художник на старинной гравюре, — он протягивает руку с трибуны Конвента к последующим поколениям революционных борцов. Голос его из далекого прошлого доносится и до нашего времени.

Так пришла пора второй, посмертной славы Жана Поля Марата, Друга народа.

* * *

Марат прожил неполный человеческий век. Он был убит вероломно, в своем доме, рукой, направленной политическими врагами, когда ему не минуло ещё пятидесяти лет.

За свою полувековую жизнь и в особенности за последние пять лет этой жизни, пять лет революции, он обрел миллионы друзей и немало врагов.

Марат вошел в историю своей страны, в историю передового человечества со славным именем Друг народа. Это великое имя, почетнее которого трудно найти, не было, конечно, никем декретировано. Марат вступил в революцию, не имея за плечами крыльев славы, подобно, скажем, маркизу Лафайету — «герою Нового Света», в двадцать с небольшим лет ставшему генералом армии американской революции. У него не было и громкой известности Мирабо и его поразительного ораторского дара, приковывавшего к нему внимание страны с первых его выступлений в Генеральных штатах.

Короче говоря, Марату не было подготовлено место в первых рядах революционных деятелей. Он вошел в революцию почти незамеченным и не занимал никаких парадных или даже официальных постов; лишь в последний год своей жизни он стал депутатом Конвента. Единственным оружием Марата было перо. Но он так владел этим оружием, что прошло лишь два-три года, и имя Марата стало одним из самых известных в стране и Европе, самым любимым и чтимым в народе, самым ненавистным для врагов новой Франции. Он стал одним из руководителей партии якобинцев, одним из вождей революции, он стал самим голосом революции.

Воспитанный, как и большинство якобинцев, на идеях Руссо, Марат отнюдь не был слепым последователем знаменитого автора «Общественного договора». Он представлял более позднее поколение, выросшее в ту пору, когда, революционная буря уже почти вплотную надвинулась на Францию. Обогащенный многосторонним жизненным опытом, наблюдениями над общественной жизнью во всех ее социальных разрезах, впечатлениями промышленной революции в Англии, Марат пошел во многом дальше Руссо. Оригинальный социальный мыслитель, Марат при всей противоречивости своих взглядов сумел уже в своих первых социально-политических произведениях («Цепи рабства», «План уголовного законодательства» и др.) прийти к пониманию, хотя, конечно, и неотчетливому, значения общественных противоречий в историческом процессе и к смелым революционным выводам.

Переход к революционной практике был подготовлен для Марата всем его предшествующим идейным развитием. Ученый и теоретик, он стал с первых дней революции народным трибуном, выразителем и защитником интересов народа, непримиримым борцом против сил реакции, против тайных изменников, против колеблющихся и двоедушных. Он был выдающимся мастером революционной тактики. В острых, нередко кончавшихся гильотиной спорах линия, отстаивавшаяся Маратом, обычно наиболее соответствовала интересам революции. Объективно эта линия намечала пути разрешения задач буржуазной революции плебейскими методами. Марат чувствовал и понимал чаяния широких масс народа, понимал их интересы в развертывавшейся великой социальной и политической борьбе; это и придавало силу политической позиции, которую он защищал.

Марат был великим патриотом в том возвышенном и глубоком понимании этого слова, которое объединяло в ту эпоху как нечто неразрывное целое и преданность родине и преданность революции. Лично для себя он не искал в революции ничего: он отдавал целиком, без остатка все свои силы, талант, разум, страсть служению своему народу, своей родине и революции.

Марат был великим гуманистом. Он прожил трудную жизнь — скитальческую, полную лишений, неустроенную. При его талантах, при его знаниях, при его положении — у него было большое имя ученого в Европе — он мог без труда обеспечить себе довольство, богатство, почести, легкую ровную жизнь всеми почитаемого мастера науки. Но он был равнодушен к благам жизни. Его не прельщали ни деньги, ни почести, ни слава.

Великий революционер, он постиг ту жестокую истину, что путь к освобождению народа проходит не через усеянные розами сады, а через суровое поле битв, кровавых сражений. Убежденный в истинности избранного им пути, он стал неуязвим для врагов. Его нельзя было ни подкупить, ни застращать. Он любил жизнь, единственную и неповторимую, которая дарована природой человеку, но он рано понял, что, встав на путь борьбы, ему не избежать вражеских ударов, и смерть его не страшила. Его руки были чисты, он оставался беден и свободен; он никого и ничего не боялся, и он шел своей дорогой, смело говоря, что ему подсказывала совесть, что требовали, по его мнению, интересы народа.

Политические враги Марата при жизни, а затем их духовные потомки постоянно обвиняли Марата в жестокости, кровожадности. Все это черная клевета. Марат был непримирим к врагам, но он был всегда воодушевлен высокими чувствами человечности, благородной заботой о благе человечества; он боролся ради того, чтобы людям жилось лучше.

Уже более ста лет тому назад наш великий Виссарион Белинский замечательно сказал: «Я понял… кровавую любовь Марата к свободе… я начинаю любить человечество по-маратовски». Белинский понял и оценил гуманизм великого французского революционера.

Марат был политическим писателем большого и яркого литературного дарования. Его манере были присущи строгая простота и в то же время, как ни парадоксальным кажется это сочетание, какая-то торжественная патетичность. Его речь была ораторски приподнята; она была всегда взволнованна, эмоциональна; чаще всего она была облечена в форму обращения от первого лица к широкой аудитории слушателей. Марат в совершенстве владел и язвительным сарказмом, и тонкой иронией, и презрительной насмешкой, и гневным прямым обличением. Литературный стиль Друга народа был в равной мере далек и от легкого искрящегося остроумия и изящества письма Камилла Демулена и от нарочито грубого, подделывающегося под псевдонародный лубочный стиль площадного языка «Пер Дюшина» Эбера. Марат писал великолепным французским языком — выразительным, красочным, гибким; его мысль была выражена всегда ясно и точно; его стиль был пластичен, монументален и патетичен. В произведениях Марата их внутреннее содержание и облекающая его форма находились в полном гармоническом соответствии.

В истории политической литературы нового времени Марат остался величайшим публицистом восемнадцатого столетия.

И теперь, почти двести лет спустя, перечитывая статьи, речи, памфлеты Марата, читатель наших дней не только постигает политические идеи великого революционера восемнадцатого века — он вовлекается в далекий мир ожесточенных классовых битв, двигавших вперед развитие французского общества, он чувствует биение пульса больших страстей, взволнованное дыхание движущихся многомиллионных народных масс, живой трепет эпохи, как бы застывшей в строках, вышедших из-под пера Друга народа.

Назад: ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

Дальше: ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖАНА ПОЛЯ МАРАТА