Часть вторая

На склоне лет хочется немного отдохнуть, согласны? Мы ведь это заслужили. Я, например, именно так и думал. Но потом приходит понимание, что жизнь не торопится раздавать заслуженные награды. Кроме того, в молодости мы полагаем, что способны просчитать, какие болячки и горести могут прийти с возрастом. Мысленно рисуем одиночество, развод, вдовство, отдаление детей, кончину друзей. Предвидим потерю статуса, утрату влечений — и собственной привлекательности. Можно пойти еще дальше и рассмотреть приближение смерти, которую всегда встречаешь в одиночестве, даже если рядом близкие. Все это — взгляд в будущее. Но гораздо труднее не просто заглянуть в будущее, а из будущего оглянуться назад. Узнать, какие новые эмоции приносит с собой время. Обнаружить, например, что с уменьшением числа очевидцев становится все меньше доказательств твоей жизни, а потому и меньше уверенности в том, кто ты есть и кем был. Даже если скрупулезно вести архив — собирать дневники, звукозаписи, фотоматериалы, — впоследствии может оказаться, что фиксировать нужно было нечто совсем другое. Какое там изречение цитировал Адриан? «История — это уверенность, которая рождается на том этапе, когда несовершенства памяти накладываются на нехватку документальных свидетельств».

Я по сей день читаю много исторической литературы и, конечно, отслеживаю всю официальную историю, которая разворачивается у меня на глазах, — падение коммунизма, Маргарет Тэтчер, одиннадцатое сентября, глобальное потепление, — с обычной смесью страха, тревоги и осторожного оптимизма. Но современная история всегда вызывала у меня определенное недоверие, не то что история античного мира, Британской империи или русской революции. Возможно, мне представляется более надежной та история, которую люди оценивают в целом единодушно. Но возможно, что здесь наблюдается все тот же парадокс: история, которая вершится у нас перед носом, должна, казалось бы, видеться наиболее отчетливой, а на деле она наиболее расплывчата. Мы существуем во времени, оно нас и формирует, и калибрует, а к тому же служит мерилом истории, так ведь? Но если мы не понимаем сущность времени, не можем постичь тайну его хода и скорости, что уж говорить об истории — пусть даже о нашем личном ее отрезке, кратком и почти не документированном?

В молодые годы для нас любой человек едва за тридцать — пожилой, а кому больше полтинника, тот — старая развалина. И время, идя вперед, подтверждает, что не так уж мы ошибались. Мелкие различия во времени, критические и весьма ощутимые для молодых, стираются. Все мы в конце концов попадаем в одну возрастную категорию — в категорию немолодых. Я по этому поводу никогда не парился.

Но это правило — не без исключений. Для некоторых различия во времени, установленные по молодости лет, никуда не исчезают: старший остается старшим, хотя седые бороды у всех одинаковы. Для некоторых разрыв, скажем, в пять лет означает, что в извращенном восприятии один — или одна — из нас будет считать себя мудрее и разумнее, хотя факты свидетельствуют об обратном. Или, наверное, правильнее будет сказать: поскольку факты свидетельствуют об обратном. Поскольку это равновесие, как отчетливо видно со стороны, нарушилось в пользу чуть более молодой личности, более старшая личность будет оберегать свое мнимое превосходство все более истово. И все более нервозно.

Между прочим, я, как и прежде, охотно слушаю Дворжака. Симфонии, правда, реже: теперь предпочитаю струнные квартеты. А вот Чайковский проделал путь многих гениев, которые пленяют молодых, сохраняют остаточное влияние на зрелых, но впоследствии становятся… не то чтобы неудобоваримыми, но какими-то менее подходящими, что ли. Не хочу сказать, что она была права. Если молодые превозносят какого-нибудь деятеля искусства как гения, в этом нет ничего плохого. Наоборот, если молодые не преклоняются перед гением, с ними явно что-то не так. Кстати, я не считаю саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» творением гения. Но в молодости такое мне даже в голову не приходило. А с другой стороны, я время от времени вспоминаю Теда Хьюза и улыбаюсь, потому что он так и не исчерпал запас животных.

С дочкой у меня отношения хорошие. Достаточно хорошие, скажем так. Просто нынешнее молодое поколение не чувствует ни потребности, ни тем более обязанности поддерживать контакты. Или хотя бы «видеться». А отцу и по электронной почте можно написать — раз уж он эсэмэски посылать не научился. Да, он уже на пенсии, но все еще носится со своими таинственными «проектами»; сомневаюсь, доведет ли он до конца хотя бы один, но, по крайней мере, у него голова занята, все лучше, чем гольф; да-да, мы как раз хотели на прошлой неделе к нему заскочить, но дела помешали. Хоть бы только Альцгеймера у него не было, ужасно этого боюсь, потому что… ну… мама ведь его к себе не возьмет, правда? Тут я, конечно, преувеличиваю, передергиваю. У Сьюзи таких мыслей не бывает, я уверен. Когда человек живет один, у него случаются вспышки обидчивости и паранойи. С дочкой у меня вполне хорошие отношения.

У нашей знакомой — хотя что значит «нашей»: мы с Маргарет состоим в разводе дольше, чем состояли в браке, — сын играл в панк-рок-группе. Я полюбопытствовал, слышала ли она его песни. Женщина смогла назвать только одну: «Каждый день — воскресенье». Помню, я со знанием дела посмеялся: все та же подростковая скука, переходящая от поколения к поколению. А спасает от нее все тот же сардонический склад ума. «Каждый день — воскресенье» — это название вернуло меня в пору моего застоя и тягостного ожидания начала жизни. Я тогда спросил эту знакомую: а еще какие песни есть у их группы? Никаких, ответила она, только эта, единственная. И что там? — поинтересовался я. — В каком смысле? — Ну, какая там следующая строчка? — Что ты пристал? — не выдержала она. — Это и есть их песня. Они повторяют одну и ту же строчку снова и снова, пока песня не закончится по своему хотению.

«Каждый день — воскресенье»: неплохая была бы эпитафия, да?

Конверт был длинный, белый, с прозрачным окошком, в котором читалось мое имя и адрес. Не знаю, как вы, а я такие конверты распечатывать не спешу. В свое время каждый болезненный этап моего развода отмечался таким вот конвертом — наверное, с тех пор у меня к ним неприязненное отношение. Теперь в таком конверте может прийти либо налоговый ваучер, извещающий о вычетах из плачевно-скудных дивидендов от нескольких акций, которые я купил, выйдя на пенсию, либо внеочередная просьба от благотворительного фонда, который я и без того поддерживаю регулярными взносами. Поэтому я вспомнил о том письме только ближе к вечеру, когда взялся отсортировывать домашний бумажный мусор, вплоть до последнего конверта. Как оказалось, письмо прислала неизвестная мне адвокатская контора «Койл, Иннес и Блэк». Некая Элинор Мэрриотт связалась со мной «по делу о наследстве г-жи Сары Форд (ныне покойной)». Ответил я не сразу.

Мы живем весьма примитивными допущениями, вы согласны? Например, что память включает в себя события плюс время. Однако не все так просто. Кто из великих сказал, что память — это то, что мы считали забытым? Пора бы нам усвоить, что время работает не как фиксаж, а скорее как растворитель. Но такое утверждение неудобно, не в нашу пользу, оно не помогает идти по жизни, поэтому мы его игнорируем.

Душеприказчица просила подтвердить мой адрес и выслать ксерокопию паспорта. Как выяснилось, я получил наследство: пятьсот фунтов стерлингов и два «документа». Это известие меня ошарашило. Прежде всего, сам факт получения наследства от какой-то женщины, чье имя для меня было пустым звуком. Далее, сумма в пятьсот фунтов: ни пришей ни пристегни. Больше, чем ничего, но меньше, чем кое-что. Знай я, когда составлено завещание, вопрос, надо полагать, был бы снят. Впрочем, если это произошло давно, сумма в перерасчете на сегодняшний день была бы куда внушительней, а вопросов стало бы еще больше.

Я подтвердил факт своего существования, а также удостоверил собственную личность и место жительства, приложив ксерокопированное доказательство. Пользуясь случаем, спросил, можно ли узнать, каким числом датировано завещание. Как-то вечером я сел за стол и попытался восстановить в памяти унизительную поездку в Чизлхерст — событие сорокалетней давности. Перебрал все подробности, действия и реплики, которые могли бы заслужить похвалу или награду. Но память моя с годами превратилась в механизм для штамповки одних и тех же впечатлений, похожих на истину. Оглядываясь в прошлое, я терпеливо настраивал эту машину на другой режим. Но это не помогало. Я по-прежнему оставался всего лишь ухажером дочери госпожи Сары Форд (ныне покойной), сносившим насмешки мужа наследодательницы, высокомерное любопытство ее сына и издевательства ее дочери. В то время я реагировал на это очень болезненно, но никак не мог рассчитывать на последующее материнское извинение в виде пяти сотен фунтов.

Да и болезненные ощущения терзали меня недолго. Как я уже говорил, у меня развит инстинкт самосохранения. Я благополучно вычеркнул Веронику из памяти, из всей своей биографии. Поэтому, дожив — как-то совсем незаметно — до среднего возраста и начав оглядываться на события своей жизни, на оставшиеся нехожеными тропы, на иллюзорные, обманчивые «если бы», я ни разу не подумал о том, что хорошего — или скорее плохого — могло бы выйти у нас с Вероникой. С Энни — да, с Вероникой — нет. Я ни на минуту не жалел о женитьбе на Маргарет, хоть мы с ней и развелись. При всем желании (правда, такого желания у меня не возникало) я не мог представить, как еще могла бы сложиться моя жизнь. Я далек от самодовольства; скорее мне недостает воображения, честолюбия или чего-то в этом роде. Наверное, правда в том, что в моем характере действительно не хватало странностей, которые дали бы возможность построить жизнь иначе.

Письмо от душеприказчицы я прочел не сразу. Сначала долго разглядывал вложение: длинный, кремового цвета конверт с моим именем. Этот почерк я видел только раз в жизни, но сразу узнал. «Энтони Уэбстеру, эсквайру»: маленькая завитушка в начале и в конце каждого слова тут же напомнила мне о женщине, знакомство с которой ограничилось одним уик-эндом. У которой был почерк, выдававший — не столько формой, сколько уверенностью — личность «достаточно странную», чтобы совершать поступки, на какие меня не хватало. Но что это за поступки — я мог лишь догадываться, да и то отдаленно. На лицевой стороне конверта, посредине, у верхнего края, остался кусочек скотча. Я думал, что клейкая лента для прочности переходит на оборотную сторону, но нет, она была отрезана как раз по верхнему сгибу конверта. Вероятно, это письмо когда-то было скреплено с другим документом.

В конце концов я собрался с духом и прочел: «Милый Тони, думаю, будет справедливо, если ты получишь прилагаемое. Адриан всегда тепло отзывался о тебе, и ты, возможно, сочтешь, что получил любопытную, хотя и печальную весть из далекого прошлого. Кроме того, завещаю тебе немного денег. Ты, наверное, сочтешь это нелепостью, но я, по правде сказать, и сама не вполне понимаю, что мною движет. Как бы то ни было, я переживаю, что от нашей семьи тебе были одни неприятности (хотя это дело прошлое), и желаю тебе всего доброго — пусть даже из загробного мира. Твоя Сара Форд. P. S. Как ни странно, в последние месяцы жизни он, по-моему, был счастлив».

Душеприказчица запросила мои банковские реквизиты для перевода завещанной суммы. Она добавила, что высылает только первый из двух «документов», оставленных на мое имя. Второй документ находится в распоряжении дочери госпожи Форд. Очевидно, подумал я, от него и остался кусочек скотча. В настоящее время Элинор Мэрриотт добивалась изъятия этого второго документа. И в ответ на мой вопрос: завещание госпожи Форд было составлено пять лет назад.

Как говорила Маргарет, женщины бывают двух типов: прозрачные и загадочные. Это первое, что отмечает мужчина, и первое, что его привлекает или отталкивает. Одних мужчин влечет первый тип, других — второй. Маргарет — думаю, это само собой разумеется — не таила в себе никаких загадок, но временами завидовала тем, кого окружал природный — или напускной — ореол таинственности.

— Ты мне нравишься такой, как есть, — сказал я ей однажды.

— Но ты меня знаешь как облупленную, — сказала она в ответ. — Неужели тебе не хочется, чтобы во мне было хоть что-нибудь… непостижимое?

— Мне совершенно не нужны загадки. Думаю, они бы меня отвратили. Загадочная женщина — это либо фасад, игра, ловушка для мужчин, либо загадка для нее самой, и это хуже всего.

— Ну, Тони, ты у нас прямо светский лев.

— Ничего подобного, — возразил я, понимая, естественно, что она надо мной подтрунивает. — У меня женщин-то было — раз-два и обчелся.

— «Возможно, я не разбираюсь в женщинах, но я знаю, что мне нравится»?

— Я этого не говорил и даже не имел в виду. Но, думаю, как раз ограниченность моего опыта и позволила мне составить о них собственное мнение. И решить, какие черты мне нравятся. А в противном случае я бы запутался.

Маргарет сказала:

— Теперь вообще не понять: это для меня лестно или нет?

Разумеется, эта беседа состоялась до того, как наш брак дал трещину. Но он в любом случае был обречен, даже если бы Маргарет по природе своей оказалась более загадочной женщиной; это я вам — и ей — точно говорю.

Что-то от нее за долгие годы передалось и мне. К примеру, если бы я ее не знал, то, наверное, вступил бы в неспешную переписку с душеприказчицей. А так мне было невтерпеж дожидаться очередного конверта с целлофановым окошком. Поэтому я позвонил миссис Элинор Мэрриотт и задал ей вопрос относительно второго завещанного мне документа.

— В завещании оно значится как дневник.

— Дневник? Чей же, самой госпожи Форд?

— Нет. Одну минуту, я проверю. — Пауза. — Дневник Адриана Финна.

Адриан! Какими судьбами его дневник оказался у миссис Форд? Но не задавать же этот вопрос душеприказчице.

— Мы вместе учились, — только и выговорил я, а потом добавил: — Видимо, дневник был прикреплен к тому конверту, который вы мне переслали.

— Не берусь утверждать.

— Но вы сами его видели?

— Нет, не видела. — Она вела разговор не то чтобы свысока, а скорее с профессиональной осторожностью.

— А Вероника Форд как-то объяснила, почему его не отдает?

— Она сказала, что пока не готова с ним расстаться.

Это как раз понятно.

— Но ведь он принадлежит мне?

— Он, безусловно, завещан вам.

Хм. Какая, интересно знать, юридическая закавыка разделяла эти две формулировки?

— А не скажете ли, как она… его заполучила?

— Если я правильно понимаю, в последние годы мать и дочь проживали неподалеку друг от друга. Дочь утверждает, что для сохранности забрала кое-какое имущество к себе. Во избежание ограбления. Ювелирные изделия, деньги, документы.

— Разве это законно?

— Ну, прямого нарушения закона здесь нет. Обычная предусмотрительность.

Мы топтались на одном месте.

— Позвольте уточнить. Она была обязана передать вам этот документ, то есть дневник. Вы его запросили, но безуспешно.

— На данный момент дело обстоит именно так.

— Вы можете дать мне ее адрес?

— Только с ее официального согласия.

— Тогда будьте любезны, заручитесь ее официальным согласием.

Вы заметили, что в разговорах со служителями юстиции мы через некоторое время переходим на их язык?

Чем меньше времени остается нам из отпущенного срока, тем меньше у нас желания тратить его впустую. Логично, правда? Впрочем, как именно мы распорядимся сбереженными часами… да, это еще одна сфера, которую в молодости предугадать трудно. Я, например, подолгу занимаюсь уборкой, хотя нельзя сказать, что квартира у меня запущена. Но в этом состоит одна из маленьких радостей, которые приходят с возрастом. Я навожу порядок, без нужды ничего не выбрасываю, поддерживаю чистоту, делаю мелкий ремонт, чтобы квартира не упала в цене. У меня составлено завещание; отношения с дочкой, зятем, внуками и бывшей женой ровные, хотя и не безоблачные. По крайней мере, так я себе внушаю. Я достиг состояния бесконфликтности, даже безмятежности. Потому что живу в согласии со своей средой. Грязи не люблю и оставлять после себя грязь тоже не намерен. Если хотите знать, я завещал, чтобы меня кремировали.

Так вот, перезвонил я Элинор Мэрриотт и попросил у нее контактные данные другого отпрыска госпожи Форд — Джона, накоротке именуемого Джеком. Потом пригласил Маргарет сходить куда-нибудь пообедать. И еще назначил встречу со своим собственным адвокатом. Нет, это слишком громко сказано. Вот у Братца Джека наверняка есть «свой собственный адвокат». А у меня — местный нотариус, который составил для меня завещание; он арендует каморку над цветочным магазином, но дело свое знает. Мне он понравился еще и тем, что не пытался называть меня по имени и вообще не фамильярничал. Для меня он по-прежнему Т. Дж. Ганнелл, а как расшифровываются его инициалы — понятия не имею. Знаете, от какой мысли я содрогаюсь? Если меня, уже немощным стариком, заберут в больницу, то медсестры и санитарки, совершенно чужие люди, будут говорить мне «Энтони» или, еще того чище, «Тони». Ну-ка, Тони, укольчик. Доедай кашу, Тони. По-большому сходил, Тони? Понятно, что к тому времени бесцеремонность медперсонала будет, по-видимому, наименьшей из моих проблем, но все же.

После знакомства с Маргарет я совершил одну странность. Вычеркнул Веронику из своей жизни. Сделал вид, что моей первой любовью была Энни. Как известно, мужчины склонны преувеличивать число своих побед; я сделал ровно противоположное. Подвел черту и начал с чистого листа. Маргарет слегка озадачило, что я засиделся на старте — речь шла не столько о потере девственности, сколько о серьезных отношениях как таковых; но вместе с тем, как мне тогда показалось, она даже слегка растрогалась. И сказала, что мужчине воздержанность даже к лицу — или как-то так.

Что еще удивительнее, такую версию своей биографии я разыграл как по нотам — потому, в частности, что для себя давно уже все решил. Историю с Вероникой, состоявшую из ее презрения и моих унижений, я счел своим крахом и постарался стереть из памяти. Уничтожил все письма, сохранил только одну фотографию, да и ту годами не извлекал на свет.

Но через год-другой после свадьбы, уверившись в себе, а еще больше — в наших отношениях, я открыл Маргарет всю правду. Она выслушала, задавая резонные вопросы, и все поняла. Захотела увидеть фотографию — ту самую, сделанную на Трафальгарской площади, внимательно рассмотрела, покивала, но ничего не добавила. Оно и к лучшему. Я не мог надеяться на какие-либо комментарии, а уж тем более на комплименты в адрес моей бывшей подруги. Да и не хотел этого. Я хотел только одного: рассчитаться с прошлым и получить у Маргарет прощение за свой специфический обман. И получил искомое.

Мистер Ганнелл — сухопарый, уравновешенный, немногословный господин. Да и то сказать, молчание стоит его клиентам ровно столько же, сколько беседа.

— Мистер Уэбстер.

— Мистер Ганнелл.

На это ушло минут сорок пять, и я за свои деньги получил профессиональную консультацию. Он сказал, что обращаться в полицию и требовать возбуждения дела о краже против женщины преклонного возраста, недавно похоронившей родную мать, — просто дурость. Мне понравился этот совет. Не по сути, а по словесному выражению. «Дурость» куда убедительнее, чем «нецелесообразно» или «неуместно». Помимо этого, он рекомендовал не бомбардировать письмами госпожу Мэрриотт.

— А что, адвокаты не любят, когда им пишут, мистер Ганнелл?

— Скажем так: если пишут клиенты — это совсем другое дело. В данном случае по счетам платит семейство Форд. Вы даже не представляете, с какой легкостью письмо может завалиться на дно ящика.

Я обвел глазами светло-бежевые стены, комнатные растения в горшках, репродукцию неброского английского пейзажа — и, конечно, картотечные ящики. Потом вернулся взглядом к мистеру Ганнеллу.

— Другими словами, она может подумать, будто у меня психоз.

— О, мистер Уэбстер, такого она никогда не подумает. Тем более что «психоз» — не юридический термин.

— А как иначе сказать?

— Допустим, «склонность к сутяжничеству». Это довольно сильное выражение.

— Понятно. И еще один вопрос. Сколько времени уходит на исполнение завещания?

— Если честно… года полтора-два.

Два года! Не мог же я столько ждать.

— В первую очередь выполняются основные условия, а вот дополнительные распоряжения могут завести в тупик. Утрачено свидетельство акционера. Не сходятся цифры по налогам. Да и письма, бывает, теряются.

— Или заваливаются на дно ящика.

— Совершенно верно, мистер Уэбстер.

— Что еще вы можете посоветовать?

— Я бы воздержался от слова «кража». Чтобы без надобности не накалять обстановку.

— Но разве она не совершила кражу? Напомните, какой там есть юридический термин для совершенно бесспорного факта?

— Res ipsa loquitur?

— Вот именно.

Мистер Ганнелл помолчал.

— У меня на столе нечасто появляются уголовные дела, но ключевые слова в определении кражи, насколько я помню, звучат так: «умысел безвозвратно лишить» кого-либо его имущества. Известно ли вам, какой умысел был в действиях мисс Форд и, вообще говоря, каково ее психическое состояние?

Я хохотнул. Психическое состояние Вероники было для меня неразрешимой загадкой и сорок лет назад. Очевидно, мой смешок прозвучал двусмысленно, а мистер Ганнелл — человек проницательный.

— Не сочтите за бестактность, мистер Уэбстер, но не было ли в прошлом между вами и мисс Форд какого-либо эпизода, способного повлиять на исход возможного гражданского или даже уголовного дела?

Между мною и мисс Форд? Мой взгляд упал на оборотные стороны стоявших на столе фотографий (видимо, семейных), и в голове возник совершенно четкий образ.

— Вы многое для меня прояснили, мистер Ганнелл. Когда буду посылать вам оплаченный счет, наклею марку первого класса.

Он улыбнулся.

— На самом деле для нас такие вещи много значат. При определенных обстоятельствах.

Через две недели Элинор Мэрриотт сообщила мне адрес электронной почты мистера Джона Форда. Мисс Вероника Форд отказалась предоставить свои контактные данные. Да и мистер Форд явно осторожничал: ни номера телефона, ни почтового адреса.

Я вспомнил, как Братец Джек развалился на диване, а Вероника взъерошила мне волосы и спросила: «Как по-твоему, такой сойдет?» И Джек мне подмигнул. Но я не ответил ему тем же.

Мое электронное сообщение было выдержано в официальном тоне. Я выразил свои соболезнования. Сделал вид, что у меня остались приятные воспоминания от поездки в Чизлхерст. Объяснил ситуацию и попросил Джека оказать влияние на сестру, с тем чтобы она передала мне второй «документ», который, по некоторым сведениям, представлял собой дневник моего школьного друга, Адриана Финна.

Дней через десять Братец Джек появился у меня во «входящих». Письмо содержало длинную преамбулу, где фигурировали поездки по миру, пенсия и частичная занятость, влажность воздуха в Сингапуре, беспроводные сети и интернет-кафе. А дальше: «Ладно, это мелочи. К сожалению, на свою сестру я никакого влияния не имею и, между нами говоря, никогда не имел. От попыток ее перевоспитать отказался много лет назад. Если откровенно, мое посредничество, скорее всего, возымеет обратное действие. Иначе я бы, конечно, постарался найти выход из этого щекотливого положения. Ага, за мной приехал рикша — надо бежать. Счастливо. Джон Форд».

Почему мне сразу почудилась в этом какая-то фальшь? Почему я мгновенно представил, как он спокойно сидит у себя дома, где-нибудь в графстве Суррей, в шикарном особняке, примыкающем к полю для гольфа, и смеется надо мной? Сервер aol.com не прояснял ровным счетом ничего. Я посмотрел, когда отправлено сообщение: время с равным успехом подходило и для Сингапура, и для графства Суррей. Почему я решил, что Братец Джек надо мной издевается? Да потому, наверное, что в нашей стране нюансы классовых различий со временем не стираются, в отличие от разницы в возрасте. Форды стояли на ступень выше Уэбстеров, и пропасть между ними никуда не делась. Или у меня паранойя?

Делать было нечего; оставалось лишь написать ему вежливый ответ с просьбой прислать контактные данные Вероники.

Когда говорится «она — красивая женщина», обычно подразумевается «со следами былой красоты». Но в адрес Маргарет я произношу эти слова без всякой задней мысли. Она считает — точнее, знает, — что изменилась, и это действительно так, хотя для меня в меньшей степени, чем для кого-нибудь другого. За директора ресторана, конечно, говорить не буду. Но я бы сказал так: она видит то, что утрачено, а я — то, что осталось неизменным. Волосы у нее больше не доходят до середины спины и не стянуты в греческий узел; сегодня у нее короткая стрижка, в которой проглядывает седина. Пейзанские сарафаны, из которых она не вылезала, уступили место кардиганам и стильным брюкам. Веснушки, которые я так любил, теперь смахивают на пигментные пятна. Но первым делом мы обращаем внимание на глаза, правда? По глазам мы выбирали — и сейчас выбираем — человека. А глаза — те же, что и были, когда мы с ней познакомились, сблизились, поженились, уехали в свадебное путешествие, когда оформляли совместную закладную, ходили по магазинам, стряпали, отдыхали, любили, ждали нашего общего ребенка. И когда разводились.

Глаза все те же. Телосложение тоже не изменилось, равно как и непроизвольные жесты, и только ей одной присущие манеры. В том числе — несмотря на время и расстояние — и манера поведения со мной.

— Ну, что там у тебя, Тони?

Я рассмеялся. Мы еще не успели раскрыть меню, но вопрос не показался мне преждевременным. Маргарет — она такая: когда ты говоришь, что не уверен насчет второго ребенка, ты имеешь в виду, что не хочешь его от меня? Почему ты считаешь, что развод — это разделение вины? Как ты теперь собираешься устраивать свою жизнь? Если ты действительно хотел поехать со мной отдыхать, почему не заказал билеты? Ну, что там у тебя, Тони?

Некоторые считают рискованными все разговоры о бывших возлюбленных мужа или жены, как будто до сих пор их побаиваются. Мы с Маргарет были лишены таких предрассудков. Правда, за мной не тянулся длинный шлейф любовниц. А если она позволяла себе давать прозвища тем, которые все же были, — что ж, имела право, разве нет?

— Представь себе, речь пойдет о Веронике Форд.

— Опять эта Психичка?

Я готов был это услышать и даже бровью не повел.

— Она снова за свое? Ты ведь еле ноги от нее унес, Тони.

— Так и было, — ответил я.

Наверное, сподобившись рассказать Маргарет о Веронике, я слегка приврал, чтобы выставить себя доверчивым простаком, а Веронику — еще большей сумасбродкой, чем на самом деле. Но поскольку прозвище было навеяно не чем иным, как моим рассказом, я даже не мог протестовать. Единственное — не употреблял его сам.

Я рассказал Маргарет всю эту историю: какие предпринял шаги, какую выбрал тактику. Как я уже говорил, что-то от Маргарет за долгие годы передалось и мне; именно поэтому она согласно или ободряюще кивала в разные моменты моего рассказа.

— А сам-то ты как думаешь: с какой радости мамаша Психички оставила тебе пятьсот фунтов?

— Ума не приложу.

— Считаешь, братец водил тебя за нос?

— Да. Во всяком случае, в его письме было что-то неестественное.

— Но ведь ты его совсем не знаешь.

— Верно, мы встречались всего один раз. Но вся эта семейка мне подозрительна.

— А как дневник попал к мамаше?

— Понятия не имею.

— Возможно, ей передал его сам Адриан, чтобы не связываться с Психичкой.

— Это как-то нелогично.

Мы помолчали. Поели. Маргарет постукала ножом по моей тарелке:

— А если бы все еще незамужняя Вероника Форд объявилась сейчас в этом кафе и подсела к нам за столик, как бы отреагировал давно разведенный Энтони Уэбстер?

Не в бровь, а в глаз. Она это умеет.

— Вряд ли я бы обрадовался такой встрече.

Мой натянутый тон вызвал у Маргарет улыбку.

— Раскрыл бы рот? Стал бы закатывать рукав и снимать часы?

Меня бросило в краску. Вам доводилось видеть, как краснеет лысый дядька за шестьдесят? Да точно так же, как лохматый прыщавый пятнадцатилетний юнец. Просто случается такое гораздо реже, и краснеющий откатывается в те времена, когда жизнь была для него сплошной вереницей смущений.

— Напрасно я тебе рассказал.

Она подцепила вилкой салат из помидоров и рукколы.

— Уж не бушует ли у вас в груди… неугасшее пламя, мистер Уэбстер?

— Еще чего.

— В таком случае, если она сама на тебя не выйдет, — наплюй. Получишь по чеку наличные, свозишь меня на недорогой курорт — и точка. У нас с тобой будет по двести пятьдесят на брата: как раз хватит слетать на Нормандские острова.

— Мне нравится, когда ты меня подкалываешь, — сказал я. — Даже по прошествии стольких лет.

Склонившись вперед, она погладила меня по руке.

— Как славно, что мы сохранили добрые отношения. И как славно, что ты, по моему глубокому убеждению, никогда не закажешь для нас такую поездку.

— Только потому, что ты к этому не стремишься.

Она улыбнулась. И на миг стала почти загадочной. Но Маргарет не умеет темнить, хотя это первый шаг к Женской Тайне. Захотела бы, чтобы я купил нам путевки, — сказала бы прямо.

Ладно, неважно.

— Она присвоила мою вещь, — едва не заканючил я.

— Почему тебе так приспичило ее заполучить?

— Потому, что это дневник Адриана. Мы с Адрианом друзья. Были. Это моя вещь.

— Если бы твой друг пожелал завещать тебе свой дневник, он бы сделал это сорок лет назад, не привлекая посредников. И посредниц.

— Возможно.

— И что же он там написал, как по-твоему?

— Понятия не имею. Но вещь — моя.

Только теперь до меня дошло, что для такой решимости есть и другая причина. Дневник — это свидетельство, а возможно, и доказательство. Дневник сможет прервать цепочку банальных повторов памяти. Он сможет вызвать к жизни некие события, хотя и неизвестно какие.

— Узнать адрес Психички не составит труда. Есть социальные сети, телефонные справочники, частные детективы, наконец. Съездишь к ней, позвонишь в дверь и попросишь вернуть твое сокровище.

— Ни за что.

— Остается кража со взломом, — жизнерадостно предложила Маргарет.

— Шутишь.

— Тогда наплюй. Если, конечно, у тебя, как говорится, нет счета к прошлому, который ты собираешься предъявить, чтобы двигаться дальше. Но ты ведь не такой, правда же, Тони?

— Да, наверное, я не такой, — ответил я с осторожностью.

Потому что в глубине души подозревал, что треп трепом, а доля истины в этом есть. Мы помолчали. Официант убрал наши тарелки. Маргарет видела меня насквозь.

— Ты такой упертый, что даже трогательно. Наверное, в нашем возрасте это помогает не сбиться с мысли.

— Думаю, я и двадцать лет назад был точно таким же.

— Все может быть. — Она жестом попросила счет. — Хочу рассказать тебе про Каролину. Нет-нет, ты ее не знаешь. Мы с ней познакомились уже после нашего развода. У них с мужем было двое маленьких детишек, которыми занималась гувернантка — ни рыба ни мясо. Не то чтобы Каролину мучили страшные подозрения, нет, ничего конкретного. Девушка не грубила, дети на нее не жаловались. Просто Каролину тревожило, что дети остаются неизвестно с кем. Решила она посоветоваться с одной знакомой — нет, не со мной, с другой. А та и говорит: «Поройся в ее вещах». — «То есть как?» — «А что такого — ты же вся извелась. Дождись, когда она возьмет выходной, обыщи ее комнату, прочти письма. Я бы, например, именно так и сделала». В ближайший выходной Каролина перерыла ее пожитки. И откопала дневник. Который тут же прочла. А там — потоки грязи: «Хозяйка — корова». «Муженек вполне ничего, пускает слюни на мою задницу, но жена у него — тупая сучка». И еще: «Как она не понимает, что бедным детям от нее только вред?» А дальше — сплошные гадости.

— И что она сделала? — полюбопытствовал я. — Уволила гувернантку?

— Тони, — упрекнула моя бывшая. — Это уже совсем другой вопрос.

Я кивнул. Маргарет сверила счет, проведя уголком своей кредитки по каждому пункту заказа.

У нее было еще два высказывания, которые она повторяла на протяжении многих лет: первое — что есть женщины, которые сами по себе не загадочны, а только выглядят загадочными в глазах непонятливых мужчин. А второе — что психичек следует держать в закрытой жестяной коробке с профилем королевы. Наверное, я сам когда-то упомянул и эту деталь своего бристольского периода.

Примерно через неделю у меня во входящих опять появилось имя Братца Джека. «Сообщаю электронный адрес Вероники, только она не должна знать, что он получен от меня. Потом скандалов не оберешься. Вспомним трех мудрых обезьян: „ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу“. По жизни это мой девиз. Здесь голубые небеса, из окна почти что виден мост через Сиднейскую гавань. Ага, вот и рикша. Мое почтение. Джон Ф.».

Я удивился. Вот уж не ожидал от него такого содействия. Но что я знал о нем «по жизни»? Только то, что подсказывали воспоминания о злополучных выходных столетней давности. Он, как мне казалось, по праву рождения и образования получил передо мной преимущество, которое без труда поддерживал вплоть до настоящего времени. Помню, Адриан говорил, что читал о Джеке в каком-то студенческом журнале, но не рассчитывал с ним пересечься (впрочем, склеить Веронику он тоже не рассчитывал). А потом добавил уже другим, резким тоном: «Терпеть не могу эту английскую манеру ерничать по поводу серьезных вещей». Я так и не узнал — как дурак, постеснялся спросить, — к чему это относилось.

Говорят, время настигает каждого. Надо думать, время настигло Братца Джека и наказало его за несерьезность. Теперь я ловил себя на том, что придумываю для брата Вероники какую-то другую судьбу, в которой студенческие годы виделись ему как время счастья и надежд, и более того — как единственный и краткий отрезок жизни, когда он достиг желанного ощущения гармонии. Мне не составило труда вообразить, как Джек после окончания университета по блату пристроился на теплое местечко в крупной транснациональной компании. Как поначалу преуспевал, а потом стал незаметно терять свои позиции. Светский молодой человек с приятными манерами, он был лишен того драйва, без которого не пробиться в меняющемся мире. Его разбитные заключительные фразы и буквой, и духом выдавали — как я понял чуть позже — не столько искушенность, сколько неприспособленность. Возможно, его и не выперли на пенсию, но упоминания о разъездах и частичной занятости говорили сами за себя. Не исключено, что он стал каким-нибудь выездным представителем, который в больших городах остается на подхвате у начальства, а в малых решает текущие вопросы. Перестроив свою жизнь, он нашел реальный способ создавать видимость успеха. «Из окна почти что виден мост через Сиднейскую гавань». Так и вижу, как он сидит с ноутбуком на коленях в открытом кафе, потому что работать в номере отеля, где звездность куда ниже его притязаний, совсем уж тошно.

Не знаю, бывают ли в крупных фирмах такие должности, но придуманный портрет смотрелся вполне убедительно. Я даже выселил Братца Джека из особняка, примыкающего к полю для гольфа. Жалости к нему, естественно, у меня не было. А самое главное — я понимал, что ничего ему не должен.

«Дорогая Вероника, — начал я. — Твой брат любезно сообщил мне этот электронный адрес…»

Сейчас пришло в голову: разница между молодостью и старостью заключается, среди прочего, в том, что молодые придумывают для себя будущее, а старики — прошлое.

У его отца был «хамбер суперснайп». Теперь машинам не дают таких названий, вы заметили? У меня, например, «фольксваген-поло». Но «хамбер суперснайп» слетало с языка без запинки, как «Отче наш». «Хамбер суперснайп». «Армстронг-Сидли сапфир». «Джоветт-джавелин». «Дженсен-интерсептор». И еще «вулсли-фарина» и «хиллман-минкс».

Не поймите превратно. Автомобили меня не интересуют, ни современные, ни раритетные. Просто любопытно, почему здоровенный седан назвали «снайп», то есть «бекас», — уж не в честь ли мелкой промысловой птички? А «минкс», то бишь «рысь», — в честь коварной хищницы? Но докапываться не собираюсь. Сейчас неохота ломать голову.

А в то же время я часто задумываюсь о том, что такое ностальгия и свойственна ли она мне лично. Естественно, меня не прошибает слеза при мысли о какой-нибудь любимой игрушке; не придумываю себе и сентиментальных воспоминаний о том, чего не было, — например, о любви к прежним порядкам и так далее. Но если ностальгия означает неотступные воспоминания о сильных чувствах, которым в нашей жизни нынче нет места, — тогда, признаюсь, грешен. Меня преследует ностальгия по нашему с Маргарет медовому месяцу, по тому времени, когда у нас родилась и стала подрастать Сьюзи, по той поездке, в которой я встретил Энни. А коль скоро речь зашла о сильных чувствах, ностальгия, видимо, предполагает не только пережитую радость, но и пережитую боль. А это уже совершенно другой ракурс, вы согласны? И тут я вплотную подхожу к истории с мисс Вероникой Форд.

«Кровавые деньги?»

Я таращился на экран, ничего не понимая. Она стерла мое сообщение и заголовок, даже не подписалась и прислала одну эту фразу. Пришлось залезать в «отправленные», чтобы перечесть свое письмо и попытаться установить, к чему относятся эти два слова: они, единственно, могли служить ответом на мой вопрос — почему ее мать завещала мне пятьсот фунтов. Но что толку? Никто ведь не убит. Да, мое самолюбие пострадало, это правда. Но не хотела же Вероника сказать, что матушка собиралась деньгами залечить ту рану, которую нанесла мне ее дочь? Или как раз это и подразумевалось?

Но в то же время было вполне логично, что Вероника не ответила попросту, не сделала и не сказала ничего такого, на что я рассчитывал. В этом смысле она вполне соответствовала моим воспоминаниям. Конечно, временами у меня возникало искушение представить ее загадочной женщиной, в противоположность Маргарет, женщине прозрачной, которая стала моей женой. Действительно, с Вероникой было непонятно, на каком я свете, что у нее на уме и на сердце, каковы ее мотивы. Но загадочность — это тайна, которую хочется разгадать, а меня совершенно не тянуло разгадывать тайны Вероники: поезд уже ушел. Она и сорок лет назад была чертовски крепким орешком, и нынче, судя по этим двум словам, напечатанным двумя пальцами, ничуть не смягчилась. Это я решил зарубить себе на носу.

А почему, собственно, мы ожидаем, что с возрастом человек должен смягчиться? Если жизнь не раздает заслуженные награды, почему она должна под конец дарить нам теплые, утешительные чувства? И вообще, играет ли ностальгия хоть какую-то роль в эволюции личности?

Один мой знакомый окончил юридический, но потом разочаровался и никогда не работал по специальности. Так вот, он мне сказал, что потраченные впустую годы дали ему единственное преимущество: он больше не боялся ни закона, ни законников. Эта позиция применима и к другим сферам, ведь так? Больше знаний — меньше страха. «Знания» — не в смысле академического образования, а в смысле практического понимания жизни.

Так и я — столько времени встречался с Вероникой, что перестал ее бояться. И повел наступление по электронной почте. Я решил соблюдать вежливость, воздерживаться от колкостей, проявлять настойчивость и занудство, выказывать дружеское расположение — одним словом, лгать. Конечно, стереть электронное сообщение — это секундное дело, но и отправить следующее тоже недолго. Я собирался взять ее измором, чтобы только получить дневник Адриана. У меня в груди не бушевало неугасшее пламя — я сказал Маргарет чистую правду. Что же касается ее общих рекомендаций, признаюсь: статус бывшего мужа хорош тем, что позволяет не оправдываться. И не следовать советам.

Я сразу понял, что Вероника сбита с толку моим отношением. Иногда она отвечала кратко и неприветливо, иногда не отвечала вовсе. Думаю, она была бы не в восторге, если бы узнала, что подтолкнуло меня к такому плану. Когда наш с Маргарет брак уже близился к завершению, солидный загородный дом, где мы жили, стал мало-помалу приходить в упадок. Стены пошли трещинами, крыльцо и фасад облупились. (Нет-нет, я не считаю это символичным.) Страховая компания закрыла глаза на небывалую летнюю жару и объявила, что всему виной старая липа, росшая у нас в саду. Это дерево не отличалось красотой, да я им и не особенно дорожил: оно заслоняло окна гостиной, сбрасывало на асфальт нечто липкое и свешивалось ветвями на улицу, а облюбовавшие его голуби гадили на припаркованные машины. И больше всего доставалось нашей. Но я из принципа отказывался спилить эту липу: не потому, что заботился о сохранности зеленых насаждений, а потому, что не собирался потакать невидимым бюрократам, ясноглазым дендрологам и туманным теориям страховых компаний. А кроме того, Маргарет была влюблена в эту липу. Оставалось только готовиться к длительной осаде. Я высказал несогласие с заключением дендролога и потребовал вырыть на участке дополнительные смотровые ямы, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие корневых отростков в непосредственной близости от фундамента; оспорил данные о синоптической ситуации, сослался на скользящую толщу лондонской глины, упомянул региональный запрет на использование шлангов и много чего еще. Сохраняя ледяную вежливость, я копировал суконный язык моих оппонентов, скрупулезно прикладывал к каждому новому письму копии всех предыдущих, приглашал все новые комиссии и предлагал рационализировать труд персонала. Каждое мое письмо содержало новый запрос, который страховщики поневоле рассматривали, тратя свое время. Если ответа не поступало, в моем следующем письме появлялась не копия запроса, а отсылка на третий или четвертый абзац моего обращения от семнадцатого числа текущего месяца, чтобы этим крючкотворам пришлось в который раз перешерстить разбухающую папку. Я старался выглядеть в их глазах не каким-нибудь идиотом, а занудливым, прилипчивым педантом. Забавно было воображать охи и вздохи, встречавшие мое очередное письмо; я же понимал, что рано или поздно страховщики прекратят эти бессмысленные препирательства. В конце концов они потеряли всякое терпение и сами предложили ограничиться уменьшением кроны дерева на тридцать процентов; я принял это с выражениями глубокого сожаления, но с большим внутренним ликованием.

Веронике, как я и предвидел, не улыбалось оказаться в положении этих страховщиков. Избавлю вас от скучных подробностей нашей с нею переписки, сообщу только первый практический результат. Мне пришло письмо от Элинор Мэрриотт, к которому прилагался, говоря ее словами, «фрагмент оспариваемого документа». Душеприказчица выражала надежду, что в течение ближайших месяцев мои права наследования удастся восстановить в полном объеме. Я счел это весьма оптимистичным.

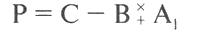

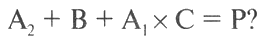

«Фрагмент» оказался ксерокопией фрагмента. Но я, даже по прошествии сорока лет, не усомнился в его подлинности. У Адриана был характерный наклонный почерк с оригинальной буквой «д». Стоит ли говорить, что Вероника прислала мне отрывок без начала и конца, даже не сообщив, из какого места дневника взяла эту страницу. Если вообще слово «дневник» подходит для обозначения каких-то пронумерованных абзацев. Вот что я прочел:

5.4. Проблема аккумуляции. Если на кону жизнь, то каковы ставки? На ипподроме есть особая ставка, «аккумулятор». Она суммируется с прибылью, полученной от выигрыша одной лошади, и тем самым увеличивает следующую ставку.

5.5. Тогда: а) Могут ли человеческие отношения быть выражены математической или логической формулой? И б) Если да, то какие знаки допустимы между целыми величинами? Плюс и минус, это само собой; в ряде случаев — знак умножения и, пожалуй, деления. Но число этих знаков ограниченно. Следовательно, абсолютно неудовлетворительные отношения можно представить в виде потери/минуса и деления/вычитания, дающих в итоге нуль; тогда как полностью удовлетворительные отношения можно представить как в виде сложения, так и в виде умножения. А отношения, наблюдаемые в большинстве случаев? Может быть, для них нужна особая запись, логически невероятная и математически не решаемая?

5.6. Тогда как выразить аккумуляцию целых величин Р, A1, А2, С, В:

или

5.7. Или такая постановка вопроса и запись аккумуляции некорректны? Неужели применение логики к человеческой природе изначально обречено на провал? Что ждет цепочку аргументов, если ее звенья сделаны из металлов различной ломкости?

5.8. Или «звено» — ложная метафора?

5.9. Но допустим, мы ее приняли: если одно звено лопнуло, на чем лежит ответственность за разрыв? На звеньях, непосредственно примыкающих к лопнувшему, или же на всей цепочке? Но что понимается под «всей цепочкой»? Далеко ли простираются границы ответственности?

6.0. Можно также попытаться рассмотреть личную ответственность более узко и локализовать ее более точно. Обойтись без уравнений и целых величин, а вместо этого выразить всю проблему в традиционной повествовательной форме. Так, например, если бы Тони…

На этом ксерокопия, эта версия версии, обрывалась. «Так, например, если бы Тони…» — конец строки, конец страницы. Хорошо, что я мгновенно узнал почерк Адриана, а то мог бы подумать, что эта повисшая в воздухе фраза — часть хитроумной фальшивки, состряпанной Вероникой.

Но мысли о Веронике пришлось оставить — по крайней мере, до поры до времени. Сейчас я постарался сосредоточиться на Адриане и его поступках. Не знаю, как лучше выразиться, но эта ксерокопия не создавала у меня впечатления исторического документа, который требует особого толкования. Нет, у меня было ощущение, будто Адриан снова рядом, сидит в этой комнате, дышит, размышляет.

И по-прежнему вызывает мое восхищение. Иногда я пытаюсь представить степень отчаяния, которое толкает человека на самоубийство, и мое воображение рисует темную, склизкую трясину, где лишь смерть видится лучом света: другими словами, абсолютную противоположность нормальному человеческому состоянию. Но в этом документе (содержащем, как я решил на основании одной-единственной страницы, рациональные доводы Адриана в пользу собственного самоубийства) автор воспользовался светом, чтобы достичь еще большего света. Есть ли здесь какой-то смысл?

По всей вероятности, психологи где-то составили график зависимости интеллекта от возраста. Не график мудрости, прагматичности, организованности, сообразительности — показателей, которые с течением времени размывают наше понимание вопроса. Нет, график чистого интеллекта. В моем представлении, пик интеллекта достигается в промежутке от шестнадцати до двадцати пяти лет. Страница из дневника напомнила мне, каким был Адриан в этом возрасте. Когда мы беседовали и спорили, можно было подумать, что наведение порядка в мыслях — его предназначение, что работа мозга для него так же естественна, как для спортсмена — работа мускулатуры. И так же как спортсмен подчас встречает победу с любопытным сочетанием гордости, неверия и скромности — это сделал я, но как? сам? или мне помогли другие? или все от Бога? — так и Адриан, когда вел нас по пути своих мыслей, будто бы сам не мог до конца поверить легкости, с которой проделывал этот путь. Он достиг некоего просветления, но при этом никогда не заносился. В его присутствии можно было молчать, но все равно ощущение было такое, будто ты рассуждаешь вместе с ним. И как ни странно, меня снова охватило это чувство единения с тем, кто, уйдя в мир иной, по-прежнему — хотя я и прожил на несколько десятков лет дольше — мог дать мне сто очков вперед.

Не только в плане чистого интеллекта, но и прикладного. Я начал сравнивать свою жизнь с жизнью Адриана. С точки зрения способности видеть и анализировать самого себя; способности принимать нравственные решения и действовать сообразно им; душевной и физической смелости, необходимой для совершения самоубийства. Как говорят в таких случаях, «он расстался с жизнью»; но Адриан сам отвечал за собственную жизнь, направлял ее, держал под контролем и только потом решил с ней расстаться. Многие ли из ныне живущих могут сказать, что идут по жизни точно так же? Мы движемся наобум, плывем по течению, постепенно обрастая грузом воспоминаний. Здесь тоже видится вопрос аккумуляции, но не в том смысле, который вкладывал в это слово Адриан: в нашем случае это простое добавление и суммирование житейских событий. Но, как заметил поэт, добавление и рост — это не одно и то же.

Выросла ли моя жизнь или просто суммировалась? Вот на какой вопрос натолкнул меня отрывок из дневника Адриана. В моей жизни определенно имело место сложение (равно как и вычитание), но сколько было умножения? От этого вопроса у меня в мыслях начался сумбур, хаос.

«Так, например, если бы Тони…» В контексте сорокалетней давности эти слова несли совершенно определенный смысл; возможно, когда-нибудь я вынесу — или выведу — из них упрек, нелицеприятную оценку со стороны моего прозорливого и самокритичного старинного друга. Но теперь они звучали в более широком смысле: применительно ко всей моей жизни. «Так, например, если бы Тони…» В таком ракурсе это высказывание было практически завершенным и не требовало пояснений в последующем главном предложении. Да, действительно, если бы Тони был более проницательным, более решительным, придерживался истинных ценностей, не удовлетворялся пассивной бесконфликтностью, которую вначале называл счастьем, а впоследствии — удовлетворением. Если бы Тони был смел, если бы не полагался на чужое мнение в оценке самого себя… и так далее, по списку гипотетических предположений, ведущих к заключительному: так, например, если бы Тони не был Тони.

Но Тони был и есть Тони — он пробавлялся собственным упрямством. Письмами в страховые компании, сообщениями Веронике. Кто меня достает, того и я достану. Веронику я доставал по электронной почте, писал ей практически через день, причем разнообразил тон этих сообщений — то шутливо понукал: «Давай, детка, будем поступать по справедливости!», то докапывался до неоконченной фразы Адриана, то проявлял полуподдельный интерес к ее жизни. А все для того, чтобы она, проверяя почту, всякий раз чувствовала: я тут как тут; чтобы знала, удаляя мои сообщения, что я это предвижу и ничуть не удивлюсь, а уж тем более не расстроюсь. И что я жду. «Время на моей стороне, да, это так…» У меня не было ощущения, что я ее преследую; я просто хотел получить то, что мне причиталось. И вот однажды утром я увидел результат.

«Завтра буду в городе, встретимся в три на Шатком мосту, посредине».

Это превзошло мои ожидания. Я думал, она все вопросы будет решать дистанционно, при помощи адвокатов и молчания. Возможно, у нее переменилось настроение. Или я уже влез ей под кожу. Как, в общем-то, и собирался.

Шатким мостом прозвали новый пешеходный мост через Темзу, между собором Святого Павла и галереей современного искусства «Тейт Модерн». В день открытия мост слегка дрожал: то ли от ветра, то ли от множества шагавших по нему ног, то ли от того и другого; британские журналисты и эксперты по полной программе осмеяли архитекторов и проектировщиков, которые не ведали, что творят. А мне этот мост сразу приглянулся. Мне даже понравилось, что он дрожит. Я считал, что нам не вредно вспомнить о шаткости бытия. Впоследствии его укрепили, он перестал шататься, но прозвание осталось — не знаю, надолго ли. Можно было только гадать, почему Вероника выбрала такое место встречи. И заставит ли себя ждать, и с какой стороны появится.

Но она меня опередила. Я узнал ее издалека: миниатюрность и поза не оставляли сомнений. Интересно, что по осанке можно узнать кого угодно. А в ее случае… как бы выразиться? Может ли человек стоять нетерпеливо? Она не переминалась с ноги на ногу, но, судя по очевидному напряжению, ей вовсе не улыбалось там находиться.

Я взглянул на часы. Пришел минута в минуту. Мы посмотрели друг на друга.

— Полысел, — сказала она.

— Такое бывает. Зато сразу видно, что не алкоголик.

— Никто и не говорит, что ты алкоголик. Сядем вот туда. На скамейку.

Она двинулась вперед, не дожидаясь ответа. Шла она стремительно, и мне пришлось бы немного пробежаться, чтобы ее догнать. Но я не хотел доставлять ей этого удовольствия и отстал на несколько шагов, следуя за ней в сторону пустой скамейки, повернутой к Темзе. Был не то прилив, не то отлив — я не разобрался, потому что поверхность воды бередил порывистый боковой ветер. Небо над нами было серым. Туристы, очевидно, почти все разошлись; сзади прогрохотал роллер.

— Почему тебя считают алкоголиком?

— Никто так не считает.

— Тогда к чему ты завел этот разговор?

— Я не заводил. Ты сказала, что я полысел. А практика показывает, что неумеренное потребление алкоголя почему-то препятствует выпадению волос.

— Действительно?

— Ты когда-нибудь наблюдала лысых алкоголиков?

— Делать мне больше нечего.

Скосив глаза в ее сторону, я подумал: «А ты совсем не изменилась — в отличие от меня». А между тем, как ни странно, такая пикировка вызывала у меня почти ностальгические чувства. Почти. В то же время я подумал: «Видок-то у тебя — прямо скажем, не очень». На ней была твидовая юбка, каким нет сносу, и потрепанный синий плащ; волосы, даже со скидкой на речной ветер, выглядели неопрятно. Они были той же длины, что и сорок лет назад, но с заметной проседью. Можно даже сказать, седые волосы с редкими каштановыми прядями. Как говаривала Маргарет, женщины часто совершают эту ошибку — ходят с той же прической, что и на пике своей привлекательности. Оставляют — хотя это уже давно неуместно — длинные волосы, а все потому, что боятся радикальных перемен. Вероятно, это относилось и к Веронике. А может, ей просто было все равно.

— Ну? — сказала она.

— Ну? — повторил я.

— Ты просил о встрече.

— Разве?

— То есть нет?

— Ну, раз ты говоришь, значит, да.

— Так да или нет? — спросила она, вставая со скамейки и принимая, да, нетерпеливую позу.

Я намеренно не реагировал. Не предлагал ей сесть и сам не поднимался на ноги. Захочет уйти — уйдет в любом случае: удерживать не имело смысла. Она смотрела вниз, на воду. Сбоку на шее виднелись три родинки — помнил я их или нет? Теперь из каждой рос длинный волос, и на свету это было особенно заметно.

Ни вежливых фраз, ни рассказов о себе, ни воспоминаний. Ладно, к делу.

— Можешь отдать мне дневник Адриана?

— Не могу, — ответила она, не глядя в мою сторону.

— Почему?

— Я его сожгла.

Не кража, так поджог, отметил я, накаляясь. Но тут же приказал себе и дальше обращаться с ней как с той страховой компанией. И спросил по возможности бесстрастно:

— Зачем?

У нее по щеке пробежал тик, но я не понял, улыбнулась она или поморщилась.

— Чужие дневники читать нехорошо.

— Но твоя мать, судя по всему, его читала. Да и ты тоже — чтобы решить, какую страницу мне отправить.

Нет ответа. Зайдем с другого боку.

— Кстати, как заканчивается то предложение? Ну, ты знаешь: «Так, например, если бы Тони…»?

Пожала плечами, нахмурилась.

— Чужие дневники читать нехорошо, — повторила она. — А вот это при желании можешь прочесть.

Она вытащила из кармана плаща какой-то конверт, сунула его мне, развернулась и ушла.

Дома я первым делом просмотрел свои отправленные сообщения: естественно, ни о какой встрече я ее не просил. Разве что косвенно.

Мне вспомнилось, какую реакцию вызвали у меня возникшие на экране слова: «кровавые деньги». Тогда я сказал себе: никто ведь не убит. Мои мысли были только о нас с Вероникой. Я упустил из виду Адриана.

А потом до меня дошло еще кое-что: ошибка или статистическая аномалия в сентенции Маргарет насчет прозрачных и загадочных женщин, точнее, во второй части этой сентенции, где говорилось, что одних мужчин влечет первый тип, других — второй. Меня тянуло и к Веронике, и к Маргарет.

Помню, на исходе отрочества мой разум пьянили авантюрные мечты. Вот я вырасту. Отправлюсь туда-то, совершу то-то, сделаю открытие, полюблю одну, потом другую, третью. Буду жить, как живут и жили герои книг. Каких именно — я точно не знал, но верил, что познаю страсть и опасность, наслаждение и отчаяние (чем дальше, тем больше я склонялся к наслаждению). Однако… кто это писал, что искусство высвечивает ничтожность жизни? В какой-то момент, на подходе к тридцатнику, я признался себе, что весь мой авантюризм давно улетучился. Того, о чем мечтало мое отрочество, мне не видать как своих ушей. Я буду подстригать лужайку, ездить в отпуск, проживать жизнь.

Но время… Сначала оно преподает нам урок, а после скручивает в бараний рог. Мы считали, что проявляем зрелость, а на самом деле — всего лишь осторожничали. Воображали, что связаны ответственностью, а на самом деле трусили. То, что мы называли реалистичностью, оказалось лишь способом уклонения от проблем, а не способом их решения. Время… дать нам достаточно времени — и все наши самые твердые решения покажутся шаткими, а убеждения — случайными.

Больше суток я не открывал конверт, полученный от Вероники. Она-то наверняка воображала, что я ждать не буду и кинусь его распечатывать еще до того, как она скроется из виду. Но я знал, что вряд ли найду в конверте то, что мне нужно, — например, ключ от камеры хранения, где меня дожидается дневник Адриана. В то же время в назидательной реплике насчет того, что чужие дневники читать не полагается, мне слышалась какая-то фальшь. Я считал, что Вероника вполне способна пойти на поджог, чтобы наказать меня за грехи и ошибки прошлого, но уж никак не во имя каких-то эфемерных правил порядочности.

Меня озадачило ее предложение встречи. Почему было не отправить конверт обычной почтой, чтобы избежать встречи, которая явно ее тяготила? Зачем этот тет-а-тет? Неужели ей было любопытно взглянуть на меня спустя годы, пусть даже увиденное и заставило ее содрогнуться? Мне это показалось очень сомнительным. Я прокрутил в памяти все десять минут нашего свидания — выбор места, перемену места, ее нетерпеливое желание уйти и оттуда, и отсюда, все сказанное и недосказанное. В конце концов у меня созрела теория. Если для того, что сделано (то есть для передачи конверта), личной встречи не требовалось, значит, встреча потребовалась для того, что сказано. А сказано было, что Вероника сожгла дневник Адриана. Но для чего понадобилось облекать это в слова на берегу серой Темзы? Да для того, чтобы потом отвертеться. Ей не хотелось оставлять улику в виде распечатанного письма. Если она может лживо заявлять, что о встрече просил я, то запросто будет отрицать и тот факт, что сама призналась в сожжении.

Придумав это гипотетическое объяснение, я дождался вечера, поужинал, налил себе еще один бокал вина и взялся за конверт. На нем не было моего имени: опять хотела отвертеться? Не передавала я ему никакого конверта. Мы с ним вообще не встречались. Он обыкновенный интернет-маньяк, виртуальный приставала, выдумщик лысый.

По каемке серого, переходящего в черный, я сразу понял, что это очередной ксерокс. Да что с ней такое? Она принципиально избегает подлинников? Тут я обратил внимание на проставленную вверху дату и еще на почерк: мой собственный, каким он был в незапамятные времена. «Здравствуй, Адриан», — начиналось письмо. Я прочитал его от начала до конца, встал, взял свой бокал и, довольно много расплескав, перелил вино обратно в бутылку, а себе налил изрядную порцию виски.

Часто ли нам доводится рассказывать историю собственной жизни? Часто ли приходится ее корректировать, приукрашивать, ловко подравнивать? И чем дальше, тем меньше остается вокруг людей, которые могли бы оспорить нашу версию, напомнить, что наша жизнь — вовсе даже не жизнь, а просто история, рассказанная о жизни. Рассказанная нами для других, но в первую очередь для себя.

Здравствуй, Адриан,

вернее,

здравствуйте, Адриан и Вероника

(привет, Сучка, приятного тебе чтения).

Вы, конечно, друг друга стоите, и я желаю вам много радости. Надеюсь, вы спутаетесь крепко-накрепко, чтобы нанесенные друг другу раны не зажили никогда. Надеюсь, вы пожалеете о том дне, когда я вас познакомил. И еще надеюсь, что после расставания (а оно неизбежно, я даю вам полгода, но ваша обоюдная гордыня растянет эти отношения до года, чтобы окончательно вас затрахать) вам останется только яд, который будет отравлять все ваши отношения с другими. Что-то во мне даже надеется, что у вас будет ребенок, потому что я свято верю в месть времени, которое будет карать ваших потомков до седьмого колена. См. «Великое Искусство». Но месть должна попадать в точку (ведь вы не объекты великого искусства, а лишь смехотворные карикатуры). Поэтому я не желаю, чтобы кара пала на вас. А обрекать невинный плод на такую участь — знать, что он порождение ваших чресл, уж простите за высокопарность, — было бы неоправданной жестокостью. Так что не забывай натягивать «дюрекс» на его тощий болт, Вероника. Или, может быть, до этого пока не дошло?

Ладно, довольно любезностей. Хочу сказать несколько слов каждому из вас в отдельности.

Адриану. Ты, конечно, уже знаешь, что она — динамщица. Впрочем, осмелюсь предположить: ты убедил себя, что она вступила в Великую Борьбу со своими принципами, в которой ты, используя свои философские извилины, несомненно, поможешь ей победить. Если она еще не согласилась на «полную близость», гони ее, и она сама прибежит в мокрых трусах и с пачкой презиков, мечтая тебе отдаться. Но она динамщица и в переносном смысле: она будет выматывать тебе душу, а свою не откроет. Точный диагноз — который может меняться день ото дня — пусть ставят всякие мозговеды, а я лишь замечу, что она не способна представить себе чужие чувства или духовную жизнь. Недаром ее родная мать меня предостерегала. Я бы на твоем месте встретился с ее мамашей и расспросил про старые раны. Это, конечно, придется делать у Вероники за спиной, потому что наша девушка любит всех контролировать. Ах да, она ведь еще, как ты знаешь, одержима снобизмом и связалась с тобой только потому, что ты без пяти минут выпускник Кембриджа. Помнишь, как ты презирал Братца Джека и его гламурный кружок? Уж не хочешь ли ты к ним переметнуться? Но не забывай: пройдет время — и она от тебя отвернется, как сейчас отвернулась от меня.

Веронике. Какое занятное получается общее письмецо. Твоя злоба соединилась с его самодовольством. Вот уж точно, таланты нашли друг друга. Твои светские и его интеллектуальные амбиции. Но не думай, что сумеешь обдурить Адриана, как обдурила (на время) меня. Я вижу твою тактику: изолировать его, отрезать от старых друзей, чтобы он во всем зависел от тебя — и так далее, и тому подобное. На какое-то время это подействует. Ну а в перспективе? Вопрос только в том, успеешь ли ты забеременеть, пока он не поймет, что ты зануда. И даже если тебе удастся его захомутать, жди постоянных придирок, вечного утреннего недовольства, зевоты при виде твоих ужимок. Я сейчас до тебя добраться не могу, а вот время сможет. Время все расставит по местам. Иначе и быть не может.

Всего наилучшего, и да прольется кислотный дождь на ваши соединенные и помазанные головы.

Тони

Я считаю, что виски проясняет голову. И притупляет боль. В дополнение к этим достоинствам, оно еще и опьяняет, а если употребить его в достаточных количествах, опьяняет очень сильно. Я перечитал это письмо несколько раз. Едва ли я мог оспорить его авторство или омерзительность. В свое оправдание я мог лишь сказать, что был его автором тогда, но не сейчас. Я даже не узнавал в себе тех дебрей, из которых вышло это письмо. А может, все еще продолжал обманываться.

Сначала я думал в основном о себе и о том, кем — или каким — был в молодости: ревнивым и злобным хамом. О том, как пытался расстроить их отношения. Хорошо еще, что из этого ничего не вышло: ведь мать Вероники заверила меня, что в последние месяцы жизни Адриан был счастлив. Не то чтобы это меня оправдывало. Ко мне вернулось молодое «я», чтобы поразить меня, немолодого, зрелищем себя, прежнего, да и нынешнего тоже — каким я способен быть, пусть и не все время. А ведь совсем недавно я разглагольствовал про то, как количество свидетелей нашей жизни сокращается, а с ними исчезают и главные доказательства. Теперь у меня в руках оказалось совершенно непрошеное свидетельство того, каков я есть и каким был. Лучше бы Вероника сожгла не что-нибудь, а этот документ.

Затем я подумал о ней. Не о том, какие чувства она, должно быть, испытала по прочтении этого письма — об этом я и так все время думаю, — а о том, с какой целью она мне его передала. Понятно — чтобы указать, какое я дерьмо. Но мне подумалось, что не все так просто: учитывая, что наши дела зашли в тупик, это был еще и тактический ход, предупреждение. Надумай я устроить тяжбу из-за дневника, сторона защиты могла дать ход этому письму. Тогда я бы стал очень специфическим свидетелем против самого себя.

Вслед за тем я подумал об Адриане. О моем старом друге, который покончил с собой. И вот такое-то письмо стало для него последней вестью от меня. Клевета на него самого и попытка разрушить первый и последний в его жизни роман. А когда я писал, что время все расставит по местам, я кое-что недооценил, вернее, просчитался: время поставило на место одного меня.

И наконец, я вспомнил открытку, которую отправил Адриану в качестве предварительного ответа на его письмо. Написанную в делано-равнодушном тоне: мол, возражений нет, дружище. На открытке был изображен Клифтонский подвесной мост. С которого каждый год люди бросаются вниз, навстречу смерти.

Наутро, проспавшись, я снова подумал о нас троих и о многочисленных парадоксах времени. Например, когда мы молоды и чувствительны, мы также наиболее безрассудны; а с замедлением тока крови, когда чувства притупляются, когда мы уже примеряем панцирь и учимся держать удар, наша поступь становится осторожнее. Пусть сейчас я и пытался влезть Веронике под кожу, но никогда не стал бы медленно и мучительно растравлять ей душу.

Задним числом понимаю: их решение сообщить мне о своем романе вовсе не было жестоким. Просто момент был неудачный, да к тому же мне показалось, что это козни Вероники. Отчего я так взорвался? От уязвленного самолюбия, от предэкзаменационного стресса, от одиночества? Все это пустые отговорки. Нет, сейчас я испытывал не стыд, не чувство вины, а кое-что более редкое в моей жизни, сильнее и того и другого: угрызения совести. Чувство более сложное, запутанное, первобытное. Главная его особенность в том, что ничего нельзя с ним поделать: слишком много воды утекло, слишком большой вред был причинен, чтобы что-то исправить. Несмотря на это, сорок лет спустя я написал Веронике сообщение, в котором извинялся за свое письмо.

Затем мысли снова обратились к Адриану. С самого начала он видел вещи более отчетливо, чем любой из нас. Пока мы упивались подростковым скепсисом, полагая, что вечное неудовольствие — это весьма оригинальная реакция на условия человеческого существования, Адриан уже видел дальше и шире. Он и жизнь чувствовал острее, хотя — а может, поскольку — решил, что игра не стоит свеч. По сравнению с ним я всегда был остолопом, неспособным усвоить те немногие уроки, которые преподносила мне жизнь. В моем понимании, я мирился с реальностью и принимал ее правила: если А, то Б — так и годы прошли. В понимании Адриана, я поставил на жизни крест, отказался от возможности ее исследовать, принял ее как данность. И вот впервые за все годы я испытал угрызения более общего свойства (сродни жалости и ненависти к самому себе) — по поводу всей своей жизни. Всей без остатка. Я потерял друзей юности. Потерял любовь жены. Отказался от своих заветных устремлений. Захотел, чтобы жизнь меня не дергала, добился своего — и какой мизерный результат.

Середнячок — вот кем я стал после школы. Середнячок и в университете, и на работе; середнячок в дружбе, верности, любви; середнячок — это уж точно — в сексе. Проведенный в Британии опрос автолюбителей показал, что девяносто пять процентов опрошенных оценивают свое водительское мастерство «выше среднего». Но по закону средних чисел большинство из нас должно относиться к среднему уровню. Правда, утешаться здесь особенно нечем. Это слово эхом отдавалось в голове. Середнячок по жизни; середнячок по правде; моральный середнячок. Веронике первым делом бросилось в глаза, что я потерял шевелюру. И это — самая малая потеря.

В ответ на мое извинение Вероника написала: «Неужели не доходит? Впрочем, до тебя никогда не доходило». Я не мог обижаться. Хотя робко мечтал, чтобы она хоть раз назвала меня по имени.

Можно было только гадать, как к ней попало мое письмо. Неужели Адриан все завещал ей? Я даже не знал, оставил ли он завещание. По-видимому, заложил его между страницами дневника, где она его и нашла. Нет, что-то я запутался. Окажись завещание в дневнике, его бы нашла миссис Форд и уж точно не оставила бы мне пятьсот фунтов.

Непонятно, зачем вообще Вероника взяла на себя труд отвечать на мое электронное послание, разве что хотела выразить всю полноту своего презрения. А может, и нет.

Интересно, накрутила ли она хвост Братцу Джеку, когда тот сообщил мне ее электронный адрес.

После стольких лет я стал задумываться: когда она говорила: «Такое ощущение, что это нехорошо» — не было ли это просто формулой вежливости? Может, она отказывала мне только потому, что наша близость не доставляла ей удовольствия. Может, я когда-нибудь повел себя неуклюже, чересчур нахраписто, эгоистично. Вернее, не «когда-нибудь», а «ненароком».

За сырным пирогом с овощами, за салатом, за десертом из паннакоты с фруктовым пюре Маргарет выслушала мой рассказ об электронных контактах с Джеком, о странице из дневника Адриана, о встрече на мосту, о содержании моего письма и о нынешнем раскаянии. Потом она с легким стуком опустила кофейную чашку на блюдечко.

— Не влюблен ли ты в Психичку.

— Нет, вряд ли.

— Тони, это не вопрос. Это утверждение.

Я посмотрел на нее с нежностью. Она знала меня, как никто другой. И тем не менее согласилась со мной пообедать. И не перебивала, когда я без конца бубнил о себе. Я улыбнулся той улыбкой, которая, без сомнения, была ей слишком хорошо знакома.

— На днях я собираюсь тебя удивить, — сказал я.

— Да ты меня постоянно удивляешь. Сегодня, например.

— Нет, я тебя удивлю так, чтобы ты стала думать обо мне лучше, а не хуже.

— Я о тебе не стала думать хуже. И о Психичке, между прочим, тоже, хотя мое отношение к ней, честно сказать, — ниже уровня моря.

Маргарет никогда не злорадствует; она даже не стала напоминать, что я пренебрег ее советом. Думаю, ей только приятно мне посочувствовать и лишний раз перекреститься, что она мне больше не жена. Это не подкол. Я действительно так считаю.

— Можно кое-что спросить?

— Ты уже спросил, — ответила она.

— Скажи, ты ушла из-за меня?

— Нет, — сказала она. — Я ушла из-за нас.

С дочкой, не устаю повторять, отношения у меня хорошие. Большего не скажу, но за такую формулировку готов отвечать под присягой. Сьюзи уже тридцать три года; или тридцать четыре? Да, тридцать четыре. Мы с ней ни разу не поссорились с того дня, когда я сидел на передней скамье в дубовом зале мэрии, а потом был свидетелем. Помню, я тогда еще подумал, что теперь она — отрезанный ломоть; вернее, что я сам — отрезанный ломоть. Долг выполнен, единственная дочь благополучно пришвартована у временной пристани брака. Теперь главное — не поддаться Альцгеймеру и не забыть отписать ей все имеющиеся средства. И постараться, в отличие от своих родителей, помереть тогда, когда эти средства действительно будут ей нужны. Как стартовый капитал.

Если бы мы с Маргарет не разбежались, я бы, наверное, стал более заботливым дедом. От Маргарет, естественно, пользы всегда было куда больше, чем от меня. Сьюзи не доверяла мне сидеть с детьми — боялась, что не справлюсь, хоть я и пеленки менять умею, и не только. «Лукас подрастет — будешь с ним на футбол ходить», — сказала она мне. Да уж: подслеповатый дедушка, сидя на трибуне, обучает мальчонку футбольным премудростям: как ненавидеть парней в форме другого цвета, как изображать травму, как сморкаться на поле — учись, малыш: если одну ноздрю зажать покрепче, то из другой вылетит зеленая сопля. Как раздувать свое тщеславие и огребать заоблачные деньги, как, наконец, убить свою молодость, не успев разобраться, что к чему в этой жизни. Да уж, сплю и вижу, как буду с Лукасом на футбол ходить.

Но Сьюзи не замечает, что я терпеть не могу этот вид спорта — вернее, то, во что он превратился. У нее к эмоциям чисто практический подход, у моей Сьюзи. Это у нее от матери. Так что мои эмоции ее не особо волнуют. Она предпочитает считать, что у меня есть определенные ощущения, и действовать соответственно. В глубине души она винит меня за развод. Как-то так: если мама замутила, значит, папа виноват.

Меняется ли характер с течением времени? В романах — безусловно, иначе писать было бы не о чем. А в жизни? Вопрос интересный. Меняются наши оценки и мнения, появляются новые привычки и странности, но это другое — это скорее мишура. Характер, наверное, сродни интеллекту, разве что характер чуть позже достигает своего пика: в промежутке между, скажем, двадцатью и тридцатью. А после этого мы довольствуемся тем, что есть. Решаем сами за себя. В этом — объяснение множества судеб, не так ли? И в этом же, напыщенно выражаясь, — наша трагедия.

«Вопрос аккумуляции», написал Адриан. Делаешь ставку, твоя лошадь выигрывает забег, ставка переходит на другую лошадь в другом забеге, и так далее. Выигрыш растет. А проигрыш? На ипподроме — нет: ты просто теряешь первоначальную ставку. А в жизни? Тут, наверное, правила другие. Делаешь ставку на отношения и терпишь неудачу; завязываешь другие отношения — опять крах; и вроде как выходит, что проигрыш исчисляется не двумя вычетами, а перемножением двух твоих ставок. По крайней мере, ощущение именно такое. Жизнь не ограничивается сложением и вычитанием. В ней есть и аккумуляция, умножение потерь и неудач.

Фрагмент из дневника Адриана затрагивает также вопрос об ответственности: выстраивается ли она в цепочку или же должна рассматриваться более узко. Я обеими руками за узкое понимание. Уж извините, но нельзя винить своих покойных родителей, сокрушаться о наличии (или отсутствии) у нас братьев и сестер, кивать на гены, перекладывать ответственность на общество, на что угодно — в обычных условиях этого делать нельзя. Исходить надо из того, что ответственность лежит на тебе одном, если, конечно, не доказано противоположное. Адриан был куда умнее меня, он апеллировал к логике там, где я полагаюсь на здравый смысл, но мы с ним пришли, сдается мне, примерно к одному и тому же выводу.

Не стану делать вид, будто мне понятно все, что он написал. Я смотрел на эти формулы как баран на новые ворота. Впрочем, я никогда не был силен в математике.

Ничуть не завидую смерти Адриана, но завидую отчетливости его жизни. Не столько из-за того, что он видел, рассуждал, чувствовал и действовал более четко, чем все мы вместе взятые, сколько из-за того, что он четко просчитал свой уход. «Погиб во цвете юности», как говорил директор школы после самоубийства Робсона; и: «Вовеки не состарятся они, а всяк, кто выжил, обречен на старость». Те из нас, кто выжил, в большинстве своем не имеют ничего против старости. Как по мне — все лучше, чем означенная альтернатива. Нет, я сейчас о другом. Когда тебе чуть за двадцать, даже если ты на распутье, если не уверен, каковы твои устремления и цели, у тебя есть твердое понимание сущности жизни, твоего места в ней, твоих перспектив. А позднее… позднее становится все больше неуверенности, больше наслоений, возвратов, обманных воспоминаний. Пока молодой, ты помнишь свою короткую пока еще жизнь всю целиком. Позднее память рассыпается на латаные-перелатаные лоскуты. В чем-то она смахивает на черный ящик, который хранится в самолете. Пока все идет хорошо, запись стирается автоматически. Если случится авиакатастрофа, можно будет установить ее причину; если же полет завершится благополучно, то в бортовом журнале не останется внятных подробностей твоего путешествия.

Или другими словами. Кто-то сказал, что в истории ему наиболее интересны те эпохи, когда рушится мир, потому что это означает рождение чего-то нового. Приложимо ли это к истории отдельного человека? Умереть, когда рождается нечто новое, даже если это новое — наша глубинная сущность? Все политические и исторические перемены рано или поздно вызывают разочарование; точно так же и зрелые годы. Точно так же — и сама жизнь. Подчас мне кажется, что цель жизни состоит в том, чтобы подготовить нас к неизбежному расставанию с ней, подточить наши силы, доказать, пусть не вдруг, что жизнь не так уж хороша, как о ней думают.

Назад: Часть первая

Дальше: О романе