ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГОВОРЯ О ЛЮБВИ

1. В середине марта Хлоя праздновала свой двадцать четвертый день рождения. Она уже давно закидывала удочку насчет красного пуловера за стеклом магазина на Пиккадилли, поэтому вечером накануне я задержался по дороге с работы и купил его ей, попросив завернуть в голубую бумагу с розовым бантом. Но когда я готовил открытку, чтобы сопроводить подарок, то вдруг сообразил, застыв над бумагой с ручкой в руке, что до сих пор ни разу не говорил Хлое, что люблю ее.

2. Такое признание само по себе вряд ли явилось бы неожиданностью (особенно в сопровождении красного пуловера), но все же то, что оно прежде не было сделано, имело значение. Пуловеры могут служить знаком любви между мужчиной и женщиной, но мы тем не менее должны, помимо вязаного трикотажа, переводить их еще и на язык слов. Сейчас все выглядело так, как если бы сущность наших отношений, сконцентрированная вокруг понятия любовь, каким-то образом ускользала от словесного выражения, то ли потому что не была достойна упоминания, то ли, напротив, будучи слишком важна, чтобы мы нашли время облечь ее в слова.

3. Проще было понять, почему ничего не говорила Хлоя. Она вообще относилась к словам с подозрением. «Разговорами можно внести проблемы в свою жизнь», — заявила она однажды. Язык мог смоделировать проблемы, и любовь тоже могла быть им разрушена. Я вспомнил историю, которую она рассказала. Когда ей было двенадцать, родители отправили ее на каникулы в молодежный лагерь. Там она безумно влюбилась в мальчика своего возраста, и после многочисленных колебаний и смущения они в конце концов отправились вдвоем на прогулку вокруг озера. У скамейки в тени мальчик предложил ей присесть и спустя минуту взял ее влажную ладонь в свои. Первый раз в жизни мальчик держал ее за руку. Она так обрадовалась, что просто не могла не сказать ему (со всей откровенностью двенадцати лет), что «ничего лучше, чем он, до сих пор с ней не случалось». Но ей не следовало этого говорить. На следующий день оказалось, что ее слова известны всем в лагере, ее глупое в своей откровенности заявление обернулось насмешкой над ее ранимостью. Ей пришлось на себе испытать, как язык может сделаться орудием предательства, как сокровенные слова могут превратиться в разменную монету, а потому с тех пор вместо слов она доверяла телу, предпочитая жест фразе.

4. Хлоя с ее обычной сдержанностью к розовым тонам, скорее всего, не приняла бы объяснения в любви, ответив шуткой, — не потому, что ей не хотелось слушать об этом, а в силу того, что всякая формулировка показалась бы ей опасно близкой одновременно и к потертому клише, и к тотальной обнаженности. Это не означало, что Хлоя была лишена сентиментальности, просто она привыкла быть слишком сдержанной по части эмоций, опасаясь высказывать их на общеупотребительном, расхожем языке романтики (опосредованная любовь). Хотя я и мог стать объектом ее чувств, некоторым любопытным образом мне не полагалось знать о них.

5. Моя ручка все еще была занесена в нерешительности над поздравительной открыткой (рисунок изображал жирафу, задувающую свечки), а я чувствовал, что, несмотря на все упорство Хлои, день рождения (при всей абсурдности того трепета, с которым принято относиться к чьему-то появлению на свет) — удачный повод для лингвистического подтверждения уз, связывавших нас. Я попытался представить, как поступит она с пакетом, который я вручу ей, — не с красным пуловером, а с пакетом слов, которые говорят о любви. Я попытался представить себе ее одну в метро по дороге на работу, или в ванне, или на улице, как она открывает пакет, где и когда ей будет удобно, и старается уяснить себе, что имел в виду любящий ее человек, даря ей такие любопытные вещи.

6. Затруднительность объяснения существовала независимо от обычных трудностей при коммуникации. Если бы я сказал Хлое, что у меня боли в животе, или что у меня красная машина, или сад, полный нарциссов, я мог бы рассчитывать на то, что она поймет. Естественно, сад с нарциссами, как я его себе представлял, мог слегка отличаться от сада в ее представлении, но между двумя образами имелось бы разумное соответствие. Слова, преодолевая разделявшее нас расстояние, сработали бы как надежные посредники в передаче смысла, и письмо дошло бы по назначению. Но открытка, которую я пытался написать, не давала на этот счет никаких гарантий. Именно эти слова были самыми двусмысленными словами в языке, поскольку то, что они обозначали, самым плачевным образом было лишено устойчивого смысла. Конечно, путешественники возвратились из сердца и пытались передать, что они увидели там, однако именно это слово не находилось ни на какой фиксированной широте: у него не было точных координат, это была бабочка редкой расцветки, так окончательно и не отождествленной.

7. Мной владела единственная мысль: а что, если это слово будет истолковано превратно? Дело тут не в педантизме — для влюбленных, поневоле вынужденных общаться через переводчика, это был вопрос отчаянной значимости. Мы оба могли сказать о себе, что любим, но в то же время сам факт наличия любви каждый из нас мог расценивать совершенно по-разному. Отправить послание со словами любви было все равно что выпустить снаряд, начиненный кодированным сообщением при неисправном пусковом механизме, без тени уверенности в том, каким оно будет получено (и тем не менее отправлять сообщение было необходимо, — так одуванчик рассеивает по ветру множество семян, только небольшой части которых предстоит дать росток; оптимистический выстрел наугад — попытка телекоммуникации, вера в почтовую службу).

8. Язык был единственным мостом, который я мог перебросить через разделявшее нас расстояние. Дойдет ли до нее смысл, который я попытался вложить в это дырявое решето? Какая часть моей любви сохранится, когда оно достигнет ее? Пусть между нами состоялся бы диалог на языке, который казался бы общим, — впоследствии, однако, выяснилось бы, что слова, оказывается, черпали силу в разных источниках. Нередко по вечерам мы читали в одной постели одинаковые книги, чтобы потом убедиться: нас задели за живое разные эпизоды, для каждого получилась своя книга. Так неужели та же несхожесть не могла проявить себя и в одной строке, говорящей о любви?

Ил. 10.1.

9. Впрочем, и слова не полностью мне подчинялись. До меня они уже побывали в руках множества людей, я вошел в язык по рождению (хотя и позже, чем появился на свет), не я изобрел эту болезнь — однако здесь в самой неоригинальности крылись не только проблемы, но и преимущества. Преимущества, поскольку существовала некая общепризнанная область, издавна выделенная как имеющая отношение к любви. Пускай мы могли не сходиться в том, что именно чувствовал каждый по отношению к другому, мы с Хлоей были все же достаточно прилежными учениками, чтобы понимать, что любовь — это не ненависть, и чтобы опознать страну, в которую отправляются звезды Голливуда, когда разделываются со своим мартини и произносят ее название.

10. У каждого из нас восприятие любви было пропитано жидкостью из социального тюбика романтики. Когда я дни напролет грезил о Хлое, в этих мечтах неизбежно присутствовал элемент карамельно-сладкого воспоминания о ста одном объятии, виденном на экране. Строго говоря, я не просто любил Хлою, я одновременно участвовал в каком-то социальном ритуале. Когда в машине я слушал по радио новые песенки о любви, моя любовь разве не сливалась без всякого усилия с моей стороны с рвущимся в облака голосом певца, разве я не находил в чужом вдохновенном тексте Хлою?

Не в этом ли счастье,

Держать тебя в объятьях,

Любить тебя, детка?

Держать тебя в объятьях,

О-о-йе-е, и любить тебя, детка?

11. Любовь не обладает свойством объяснять сама себя, она всегда истолковывается культурой, в которой мы празднуем свой день рождения. Откуда мне было знать, что мое чувство к Хлое — именно любовь, если бы другие не подтолкнули меня к ответу? То, что я в машине отождествлял себя с певцом, само по себе не означало внезапного осознания этого явления. Если я понял, что люблю, то разве не было это простым результатом жизни в данную культурную эпоху, которая при первой возможности выискивала и боготворила валяющее дурака сердце? Разве с моей стороны это было вызвано дообщественным импульсом, а не общество, наоборот, явилось мотивирующим фактором? В прежних культурах и веках разве не был бы я научен не обращать внимания на свои чувства к Хлое (так же как в теперешней жизни меня приучили не поддаваться соблазну носить чулки или отвечать на оскорбление вызовом на дуэль)?

12. «Некоторые люди никогда не полюбили бы, если бы никогда раньше не слышали о любви», — сказал однажды арошфуко, и не доказала ли история его правоту? Я обещал повести Хлою в китайский ресторан в Кэмдене, но это место, как могло бы показаться, меньше всего подходило для объяснений в любви, учитывая, какое скромное место в китайской культуре традиционно занимала любовь. Как пишет социальный психолог Фрэнсис Сю, если культуры Запада «индивидуоцентричны» и на первое место выдвигают эмоции, то китайская культура, напротив, «ситуоцентрична» и концентрируется вокруг сообществ, а не вокруг пар и их любви (хотя менеджер «Лао-цзы» с удовольствием принял мой заказ). Любовь никогда не выступает как данность, она создается и определяется различными обществами. По меньшей мере, в одном обществе — у племени ману с Новой Гвинеи — нет даже слова, которое бы обозначало любовь. В других культурах любовь присутствует, но принимает специфические формы. Любовная поэзия древних египтян обходит молчанием чувства стыда, вины или противоречивости. Греки не знали проблемы гомосексуальности, средневековые христиане отвергали тело и эротизировали душу, трубадуры приравнивали любовь к неразделенной страсти, эпоха романтизма возвысила любовь до религии, а вот состоящий в счастливом браке С.М. Гринфилд в «Сосиолоджикал куотерли» пишет, что любовь сегодня поддерживается в живых современным капитализмом только потому, что она

«мотивирует индивидов — в отсутствие других средств мотивации — занять позицию мужа-отца или жены-матери и формировать семьи-ячейки, которые суть не только необходимое условие продолжения рода и существования общества, но также и поддержания имеющегося порядка распределения и потребления товаров и услуг и вообще сохранения в рабочем состоянии социальной системы подобно действующему механизму».

13. Антропология, как и история, полна отклонений (а значит, и ужаса для тех, кто отстоит во времени), когда речь заходит о взаимоотношениях полов. В Англии времен королевы Виктории женщину, занимавшуюся мастурбацией, могли счесть ненормальной и посадить в сумасшедший дом. На Новой Гвинее существовало поверье, что «зрелость» воплощена в сперме, и был обычай ритуального поедания семени молодыми мужчинами. В деревне Иви (Новая Гвинея) одно время даже было принято есть пенисы убитых мужчин, чтобы перенять их силу. Девочкам племени мангаев специально растягивали клиторы, тогда как у масаи девочке, достигшей половой зрелости, вырезали клитор и малые губы, чтобы, как объяснялось, «удалить детскую грязь». Смешение полов встречалось у американских индейцев: у некоторых племен мужчины, взятые в плен, входили в дома победителей на положении жен.

14. Общество, как хороший магазин канцелярских товаров, снабдило меня набором этикеток, которые следовало наклеить на различные виды сердечного трепета. Слабость, дурнота и страстное желание, которые я ощущал подчас при мысли о Хлое, мое общество сохраняло зарегистрированными под литерой «л», но стоило пересечь океаны или века, как ящик для хранения мог оказаться другим. Разве нельзя было в моих симптомах увидеть знаки божественного явления, вирусной инфекции или даже приступа сердечной недостаточности (отнюдь не в иносказательном смысле)? В рассказе святой Терезы Авильской (1515–1582), основательницы ордена Босых кармелиток, о том, что современные психотерапевты назвали бы сублимированным оргазмом, описывается переживание любви Господней через явление ангела — мальчика, который был

«…очень красивым, его лицо светилось так, что он казался одним из ангелов самого высокого чина, которые, наверное, целиком состоят из огня… В его руках я увидела золотое копье, на острие наконечника которого, казалось, виднелся огонь. Я ощутила, как этим копьем он несколько раз пронзил мне сердце, так что копье всякий раз вонзалось в мои внутренности… Боль была такой, что я не смогла удержаться от стонов; и такое блаженство доставляла мне эта невыносимая боль, что вряд ли кто-то добровольно отказался бы от нее или душа его удовольствовалась бы чем-нибудь меньшим, чем Бог».

15. В конце концов я решил, что открытка с жирафой не лучший способ, чтобы сказать о своей любви, и что правильнее будет подождать до ужина. Я заехал на квартиру к Хлое в восемь, чтобы забрать ее и вручить подарок. Она обрадовалась тому, что я не пропустил мимо ушей ее намеки перед витриной на Пиккадилли. Единственное сожаление (тактично выраженное мне лишь несколько дней спустя) было вызвано тем, что я выбрал синий, а не красный, на который показывала она (впрочем, имея на руках товарный чек, дело еще можно было поправить).

16. Большей романтики, чем в этом ресторане, нельзя было пожелать. Все окружение в «Лао-цзы» — пары, очень похожие на нас (хотя чувство собственной неповторимости и не позволяло нам так думать), держались за руки, пили вино и неумело орудовали палочками.

— Мне, слава Богу, стало получше, — наверное, я хотела есть. Весь день такая ужасная депрессия, — сказала Хлоя.

— Почему?

— Со мной так всегда бывает в дни рождения. Они напоминают мне о смерти, а нужно веселиться. Сегодня, кажется, все закончится не так плохо, как всегда. Нет, правда, все хорошо, спасибо небольшому участию моего друга.

Хлоя взглянула на меня и улыбнулась.

— Знаешь, где я была в этот день в прошлом году? — спросила она меня.

— Нет, а где?

— На ужине с моей кошмарной тетей. Это было ужасно, я все время должна была бегать в туалет, чтобы выплакаться. Я чувствовала себя такой несчастной, что в день рождения только она и пригласила меня, со своей ужасной привычкой безостановочно твердить мне, что она просто не понимает, как такая красивая девушка, как я, не может найти себе мужика, — и это ее надоедливое заикание! Так что, в общем, наверное, неплохо, что я встретила тебя…

17. Она на самом деле очаровательна (думал влюбленный на вершине субъективизма). Но как сказать ей об этом так, чтобы она поняла особую природу моей склонности? Обычные слова — любовь, привязанность или страсть — потеряли силу, обремененные огромным числом следовавших за ними романов, наслоениями, оставленными на них множеством прибегавших к ним людей. Именно теперь, когда я больше всего нуждался в языке оригинальном, личностном и абсолютно приватном, я столкнулся с непоправимой публичностью естества сердечного языка.

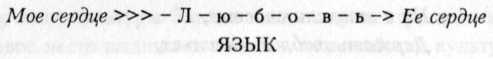

18. Ресторан здесь не мог помочь, поскольку его романтическая атмосфера делала любовь слишком подозрительной, а значит, неискренней. Романтика ослабляла связь между намерением автора и языком, обозначаемое в любую секунду грозило изменой (особенно когда через динамики раздались звуки ноктюрнов Шопена, а на столике между нами зажгли свечу). Передать сообщение любовь через слово Л-Ю-Б-О-В-Ь казалось абсолютно невозможным: в ту же корзину исподволь попадали самые что ни на есть пошлые ассоциации. Мои чувства нуждались в их идентификации со словом Л-Ю-Б-О-В-Ь, но, как я ни старался, в этом слове было слишком много добавочных смыслов: что угодно, начиная от трубадуров и заканчивая «Касабланкой», попользовалось от этих букв.

19. Всегда есть искушение полениться, иначе говоря, процитировать. Я мог бы взять общедоступный Словарь готовой любви, полный затасканных выражений на любой случай, отвратительный в своей лживости и слащавости. И все же в самой идее цитирования было что-то отталкивающее, все равно что спать на чужих грязных простынях. Разве не должен был я самолично явиться автором собственных слов о любви? Разве мое признание не должно было быть таким же неповторимым, как сама Хлоя?

20. Чем говорить самому, всегда легче цитировать других; проще прибегнуть к Шекспиру и Синатре, чем рискнуть опробовать собственное хриплое горло. Рождаясь «в язык», мы естественным образом перенимаем у других и приемы его использования, делая себя частью истории, которая не есть наша собственная. Для влюбленных, которым кажется, что в своей любви они заново изобретают мир, здесь кроется опасность неминуемого столкновения с историей, предшествовавшей их соединению (будь то собственное их прошлое или прошлое общества). Всякое мое движение, вызванное к жизни любовью, появилось на свет гораздо раньше, чем мы встретились, — всегда были другие дни рождения; возможности первого признания не существовало никогда (даже двенадцатилетняя Хлоя у озера уже была вовлечена в это, пусть пока только через фильмы). Так же точно, как и занятия любовью, слова любви оставили во мне что-то от всех тех, с кем я когда-либо спал.

21. Любое слово, любое движение несли на себе след других людей. В моей еде и в моих мыслях — во всем был привкус чужого. Где я хотел, чтобы была одна только Хлоя, туда возмутительным и беззаконным образом вмешивалась культура: мужчина и женщина, влюбленные, день рождения в китайском ресторане, вечер на Западе где-то в конце двадцатого века. Я в смущении чувствовал, с каким скрежетом моя неповторимая индивидуальность стирается о светские условности. Теперь я понимал ненависть Хлои к дням рождения, случайность того, что мы оба оказались на движущейся ленте конвейера культуры. Желание подталкивало меня оставить прямолинейность и искать метафору. Мое сообщение никогда не совершит этот путь в слове Л-Ю-Б-О-В-Ь. Для него предстояло подыскать другое средство передвижения, может быть, лодку, которая была бы слегка деформирована, вытянута или сужена, или еще лучше — невидима — слово, которое не назовет прямо этот предмет, — так одинаково лучше говорить о таинстве любви и о таинстве еврейского Бога.

22. Тут я обратил внимание на небольшую тарелку с зефирчиками, стоявшую рядом с Хлоей, возле ее локтя. Необъяснимым с точки зрения семантики образом вдруг показалось очевидным, что я не столько люблю Хлою, сколько зефирю ее. Я никогда не узнаю, что такого заключалось в зефире, что так внезапно в точности совпало с моими чувствами к ней. Это слово, показалось мне, передавало самую сущность моего состояния с точностью, на которую слово «любовь», отягощенное всеми злоупотреблениями, никак не могло рассчитывать. Еще труднее объяснить то, что, когда я взял Хлою за руку и, подмигнув Богарту и Ромео, сказал, что должен сообщить ей что-то очень важное: что я зефирю ее, она, по-видимому, прекрасно все поняла, ответив, что ничего слаще ей за всю жизнь никто не говорил.

23. С тех пор, по крайней мере для нас с Хлоей, любовь перестала быть просто любовью, она стала сахарной, пухленькой штучкой, пару сантиметров в диаметре, которая нежно тает во рту.

Назад: ГЛАВА ДЕВЯТАЯ КРАСОТА

Дальше: ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ЧТО ТЫ В НЕЙ НАШЕЛ?