Книга: Рейс туда и обратно

Назад: УОЛФИШ-БЕЙ. ТАНКЕР «ЭЛЬДОРАДО». ДЕК-БОЙ ТОММИ

Дальше: ОСТРОВ СВЯТОГО ПАВЛА. СПАСЕНИЕ КОМАНДЫ «ЭЛЬ БОРЕАЛЬ»

ТАНЮШКА КОНЬКОВА. УРАГАН «МАРИНА». «ЧЕРНЫЙ ДЕКАБРЬ»

«Пассат» капитану тчк Срочно следуйте район Южной экспедиции зпт раздайте топливо тчк Вашим действием Уолфиш-Бее потребуется подробное объяснение управлении тчк Почему не могли приобрести топливо более дешевой цене? Почему позволили наложить штраф? Действуйте впредь более квалифицированно зпт энергично отстаивайте свою позицию тчк Начуправления Огуреев».

«Пассат» тчк Гаваневу тчк Толик жду надеюсь верю тчк Во что бы то ни стало мы должны увидеться консультации поводу дальнейшего лечения глаза нашему механику тчк Твоя Анка».

«Пассат» тчк Старпому Русову тчк Коленька зпт как я тебя жду тчк Нина».

«Пассат» тчк Горину тчк Дорогой Михаил Петрович зпт нетерпением глядим горизонт зпт ждем вас зпт все готово приему топлива зпт воды тчк Попов».

Шесть тридцать утра. Двое суток уже миновало, как покинули Уолфиш-Бей. Русов прислушался: ага, вот и кок спешит. Дверь ходовой рубки открылась, лицо у Федора Петровича было решительное. Смахнув резким движением руки какую-то пушинку со своего левого плеча, сказал:

— Катастрофа с картохой, чиф. Гниет, зараза. Глянул в кладовку и ахнул: так ее мало осталось, а в меню на сегодня пюре с сардельками! Вношу предложение...

— Минутку, кок, — остановил его Русов. — Погляди, какой тихий океан. Гладь-то какая, зеркальная... Такая красота, кок, а ты?..

— Что? Гладь? Красота? — оторопело переспросил Федор Петрович и прилип к иллюминатору, вгляделся в розовую предрассветную воду. — И то, чиф, красота. Торчу в камбузе, что сурок в норе, с зари до зари, на океан взглянуть некогда...

— Вот и Дмитрич с Тимохой.

Громыхнула внизу дверь, и на переходном мостике появились боцман и кот. Засунув руки в карманы комбинезона, боцман крупно шагал, бросал взгляды вправо-влево, осматривал танкер, ящики с песком, остановился у пожарного щита, прикрыл железную дверку, за которой виднелся шероховатый брезент свернутого пожарного шланга, наклонился, поднял с палубы летучую рыбку, подал коту. Тимоха благодарно торкнулся ему в темную, широкую ладонь лобастой башкой, подхватил рыбу, побежал на полубак. Русов улыбнулся, сказал коку:

— Федор Петрович, делайте пюре, это во-первых, во-вторых: напеките-ка сегодня вкусных, как вы умеете делать, пирожков с яйцами и рисом. Хорошо?

— Праздник сегодня какой? — Лицо у кока вытянулось. — Пирожки?! Ведь это столько работы!

— Праздник, кок. Через два-три часа мы встретимся со своими, с рыбачками, которые так нас ждут, кок, и ждут не напрасно, везем мы им и топливо и воду, кок... Во-вторых, Петрович, доктор наш наверняка попросится побывать на «Коряке», взглянуть, как глаз у механика, а там, на «Коряке», его ждет милая врачишка Анка, вот мы и пошлем ей подарочек, а в-третьих, на нашем судне появится юная, ждущая ребенка женщина, кок, вот мы и встретим ее пирогами.

— Хорошо. Все сделаю, — вздохнул кок. — Шурик, поможешь?

— Уж не перейти ли мне вообще на камбуз? — усмехнулся Мухин. — Не волнуйся, Петрович. Приду.

Быстро вошел доктор. Глянул на часы, посмотрел в иллюминатор. Был он тщательно побрит, в чистой, наглаженной рубашке. Потирая щеки, Гаванев подчеркнуто озабоченно проговорил:

— Как-то там глаз у механика? Ах, хороша погодка: тишь! Такая удача — ведь деваху с «Ключевского» надо принимать... — И, немного помедлив, как бы между прочим добавил: — Да, вот что еще, придется и мне на траулер сплавать, как считаешь, старпом?

— Сплаваешь, Толя, сплаваешь, — засмеялся Русов и хлопнул доктора по спине. — Готовься, док, будем надеяться, что тебя на «Коряке» еще не позабыли.

Взошло неяркое, в этих дальних южных океанских широтах солнце, на которое можно было смотреть, не щуря глаз. Мягкая, пологая зыбь подкатывалась к «Пассату» с правого борта как напоминание о том, что все это спокойствие — явление временное. Океан будто нервно подрагивал своей серебристо-оранжевой шкурой, то ли еще не успокоившись от минувшего шторма, то ли готовясь к новому... А вот и альбатросы.

То плавно взмывая, то опускаясь к самой воде, словно заглядывая сверху в океанские глубины, летели три птицы. Э, так это же те самые, семейка, которая уже встречала «Пассат» в этих широтах. Ну да, папаша, мамаша и пока еще одетый в серое молодой. Правда, «малыш», если можно так назвать эту громадную птицу, лишь внешне, некой угловатостью в изгибах крыльев да суховатостью тела отличался от родителей. Он явно возмужал. Не жался к родителям, а свободно и неторопливо, то отставая от матери и отца, то обгоняя их, плавно и величественно совершая крутые виражи, облетал свои океанские владения.

С метелкой и совком пришел Серегин. Прибрал рубку. Пошептался с Шуриком и подменил его, встал к рулю, а тот отправился на камбуз.

— Красавцы, — сказал Серегин, кивнув на альбатросов: — Говорят, круглый год над океаном шастают, лишь весной летят на какие-то пустынные острова, чтобы вывести птенцов...

— Юннатом, поди, был, а?

— В секторе бегемотов. Подвезем с Михеичем, который ухаживал за бегемотами, тележку с овощами, берем по две лопаты, Михеич говорит: «Гоша, ап»! И Гоша, бегемот замбезийский, распахивает свою пасть. — Серегин улыбнулся. — И мы, как уголь в топку, шарк, шарк, шарк туда овощи! — Задумался, помрачнел. — Погиб Гоша, чиф, помер... — Русов молчал, и, тяжело вздохнув, Серегин сказал: ~ Какая-то сволочь в булку пяток гвоздей пятидюймовое засунула. — Серегин отвернулся, кашлянул. — Я видел, чиф, как бегемот плакал. И я плакал... Вы и не представляете, сколько животных гибнет в зоопарке, чего им только не подкидывают! Пытаюсь понять: зачем, для чего? Помню, на картошке был. И вот, заскочил на картофельное поле заяц. Молоденький такой, юный совсем зайчишка. Из любопытства, наверно, взглянуть решил, что это за существа, люди?.. А люди заорали, засвистели, похватали лопаты и окружили зайца. Они сходились, а бедный зайчишка метался и тоже кричал пронзительным, каким-то детским голоском. Я ринулся, расталкиваю, кричу: «Что вы делаете? Не трогайте зайчишку!», но меня оттолкнули, и лопаты обрушились на зайца. До сих пор вижу его глаза... Вопрошающие глаза, старпом, в которых застыл один вопрос: «Зачем?» Вот и я задаю вопрос, чиф, зачем? Откуда в людях такая жестокость? Серегин ждал ответа, но Русов молчал. Что тут скажешь?

— А в море почему пошел? — спросил он спустя некоторое время.

— От очередей сбежал, — усмехнулся Серегин. — Я буду ходить в море до тех пор, пока на суше не сгинет это унижающее человеческое достоинство понятие, имя которому очередь. Видите ли, я и родился в очереди, я вырос, чиф, в очередях...

— Родился?

— Угу. Родители мои, чиф, в небольшом степном поселочке жили. Все на керосине: свет, отопление, еда. Дров-то нет, потому что лесов нет, а электричество — воздушка, провода на столбах деревянных. Как дунет степняк, ветер такой, так рвутся они, провода-то эти, что нитки гнилые... Вы знаете, чиф, первый запах, который я уловил, наверно, был не запах материнского молока, а керосина, ведь все на керогазе готовили...

Серегин замолчал, задумался.

— Родился-то? — напомнил Русов.

— Ах, да. Мама уже на сносях была, а тут автоцистерна керосиновая прикатила, спешит, ковыляет хромоногая Шура: «Поля, керосин!» Ну, очередь. Мама туда. Просит: «Бабоньки, пропустите, я ж...» А бабоньки: «Стань в очередь. У всех свои заботы!» Встала. Качнулась и села в пыль... Открыла она глаза, спросила: «Кто? Сын? Дочь?» И еще: «Бидон-то я там оставила. Взял ли кто мне керосин?» Ну вот. Подрос, хромая Шура спешит: «Поля, посылай мальца в магазин, колбасу выкинули!» Бегу. Топчусь в очереди. В школу стал ходить, день начинается с того, что в магазин мчу. То за хлебом, то за маслом подсолнечным, то за тем же проклятым керосином. Стою в очереди. Читаю. Уроки устные готовлю. Черт бы их побрал, вся жизнь — очередь, очередь, очередь! Очередь за мясными консервами, картошкой, «жигуленком», за квартирой в очереди этой проклятой восьмой год стою...

— Как-то все мрачно, Валентин. Ну тебя к черту! И я в очередях по ноздри настоялся.

— Так вот, чиф, мама моя, бедная, в очереди и померла. Слабенькое у нее было сердце, а тут простыни привезли. Спешит хромая Шура: «Полюшка, простыни выбросили!» Поднялась мама, побрела... — Серегин опять отвернулся, вздохнул, сказал зло: — А вот я, чиф, не хочу больше стоять в очередях. Но где нынче такое может быть? Лишь в море...

— Выше голову, Серегин. — Русов хлопнул матроса по плечу. — Не все решается сразу, гляди выше очередей, выше мерзости еще в чем-то неустроенного быта... А, вот и капитан.

В рубку вошел подтянутый, свежий, будто помолодевший капитан; появился Бубин, в руке пачка радиограмм, кивнул Русову, подал одну, две — капитану, одну — Шурику Мухину, три радиограммы положил на штурманский стол, придавив их лоцией южных широт Атлантического океана, — для Жоры Куликова. Боцман появился в рубке, прошагал в угол, кот шмыгнул за ним следом, уселся возле ног и, громко мурлыкая, принялся намывать себе морду.

— Не будем рыбаков корить за то, что они послабляют свои веревки, — сказал капитан как бы боцману, а вместе с тем и Русову, да и просто всем, кто находился в рубке: — Вот мы отдадим им воду и топливо, да и снимемся в порт, а им еще пахать и пахать соленую водичку. Как считаешь, Дмитрич?

— Мы одни, а их полтора десятка, — сурово буркнул боцман. Капитан нахмурил брови, но боцман, вздохнув, не смягчился: — У них рейс кончится, и они все свое рванье спишут, в океан покидают, а нам кто концы спишет? А нам еще...

— Боцман!

— Ну хорошо, хорошо, — уступил Василий Дмитрич.

— Включайтесь, вот-вот и совет начнется.

Бубин быстро прошел к себе в рубку, в радиодинамике щелкнуло, послышались чьи-то тихие голоса, шуршание бумаги, бульканье воды, наливаемой, видимо, в стакан, и знакомый, сиплый голос наполнил рубку:

— Доброе утро, товарищи! Утро действительно доброе, тихое, однако по синоптическим картам в ближайшие трое-четверо суток следует ожидать ураган «Марина», который движется к нам со скоростью сто семьдесят миль в час из района Фолклендских островов. — Начальник промысла кашлянул. — Так что мы можем лишь поприветствовать «Пассат», который оперативно прибыл в наши широты. «Пассат», слышите нас? Подтвердите же, что привезли нам топливо и воду! — Василий Васильевич Попов опять кашлянул и, поубавив в голосе начальственной жесткости, добавил: — «Пассат», у нас от этой чертовой «опресненки» желудки известкой обросли.

— Привезли, привезли вам топливо и свежую, очень вкусную водичку! — проговорил в микрофон Михаил Петрович Горин. — Приветствуем вас, дорогие товарищи рыбаки. Надеемся, что все у вас хорошо.

— Спасибо, трудимся, — ответил за всех Попов. Слышно было, как зашуршала бумага, и чей-то шепот: «Да вот же текстик, вот...» — А теперь, товарищи рыбаки, разрешите поздравить тралмастера «Стрельца» Свиридова Федора Ивановича с днем рождения, с его пятидесятилетием! Прими, дорогой друг, наши искренние поздравления, здоровья тебе, дорогой, счастья тебе и твоим родным...

— Благодарим вас, Василий Васильевич, — отозвался «Стрелец».

— А Степана Владимировича... — Шепот в динамике: «Викторовича...» — А Степана Викторовича, моториста «Олюторки», мы поздравляем с рождением сына. Поднимай из малыша настоящего рыбака, дорогой наш Степан Викторович!

«Олюторка» не отозвалась, и, помедлив немного, шумно вздохнув, начальник промысла сказал, понизив голос:

— «Вилюй», слышите меня? Примите наши соболезнования по поводу смерти отца у дорогого нашего товарища, второго помощника капитана Шведова Федора Федоровича... Держись, Федя. Мы все с тобой, дорогой наш товарищ!

И «Вилюй» промолчал. Откашлявшись, помедлив немного, начальник промысла перешел к делу:

— «Пассат», первым даете воду и топливо «Ключевскому». Забирайте у них девушку... гм, роженицу... гм, только осторожненько. Потом связывайтесь с «Коряком», разрешаем вашему доктору осмотреть пострадавшего механика, дальнейший порядок работы я сообщу позже. Итак, товарищи, начинаем наш очередной промысловый совет. Прошу доложить об итогах работы за прошедшие сутки по установленному порядку. «Ордатов», как у вас? Сняли трос со ступицы?

— Черта с два сняли! — нервно отозвался «Ордатов». — Уже шесть часов маемся, восемь человек по очереди в холодной водичке бултыхаются! Сколько раз перед промыслом мы говорили: надо брать с собой водолаза, а начальство все одно дудит...

— Спокойно, «Ордатов», продолжайте работы по очистке ступицы винта от ваера, — прервал говорившего начальник промысла. — Да поторапливайтесь, я уже говорил про ураган «Марина»... «Омега»!

— Работаем в квадрате «Харитон-шесть». Штиль. Тишина. Шесть тралений, набили калошу рыбой по клотик! Пускай другие траулеры перебегают к нам, мы не жадные, а тут плотные, устойчивые косяки. «Пассат», кошка Манюська передает привет коту Тимофею. Спрашивает, так ли он бодр и полон мужской силы, как в минувшую с ним встречу?

— «Омега», не засоряйте эфир, — остановил капитана траулера начальник промысла, но сказал это не строго, а лишь для порядка, добавив при этом: — Молодцы, поздравляю с успехом! «Кречет», что у вас?

— А у нас — гирокомпас! — сердито ответил «Кречет». — Гирокомпас у нас полетел к чертям собачьим, вот что у нас! На магнитном, как Колумбы-Магелланы по океану ползаем, уже сутки механики, Кулибины-Яблочкины чертовы, с гирокомпасом возятся!

— То у вас обрыв трала, то гирокомпас ломается! Когда рыбку-то ловить будем?

— Когда суда дома, в доках, в порту, а не на переходах ремонтировать будем! Ладно уж — люди, мы все вытерпим, выдюжим, а теплоходы?! Они же стонут от этих дьявольских нагрузок! Все экономим, не даем машинам отдыхать, вот и не выдерживает железо, ломается!

— Ладно-ладно, «Кречет»! Не нам с вами решать эти вопросы. Все у вас?

— Да не все у нас, есть у нас еще кое-что... Матрос Соболь вчера во время качки упал на палубе, ударился о фальшборт, получил серьезную рваную рану головы. Хирург нужен...

— Штиль же вчера был!

— Да какая-то шалая волна подкатила...

— Хорошо. «Пассат», слышите?

— Слышим, — отозвался Горин. — Где «Кречет»-то?

— Да мы рядышком с «Коряком», в видимости друг друга находимся, — торопливо отозвался траулер. — Берем на себя доставку доктора на «Кречет», а оттуда на «Коряк». Да и рыбки «Пассату» дадим.

— «Коряк», не возражаете, если врач вначале...

— Не возражаем, — отозвался «Коряк». — У нас пять постановок. Колесо, восемь и шесть тонн, колесо. Котик Бомбино передает привет своей мамочке Манюське. Очень резвый котик. Простите за маленькую консультацию: обязательно ли ему нужно медное кольцо на шею?

— Обязательно! — врезался в эфир чей-то бас. — Иначе ваш Бомбино облысеет и превратится в старичино от действия летучих токов, исходящих от железной палубы... Простите, Василий Васильевич, это «Овен» на связь вышел, у нас четыре постановки, восемнадцать тонн, да еще какое-то чудо-юдо поймали, рыбину здоровенную, плоскую, как матрац, глазищи воловьи, плавает не плашмя, а торчком, а чешуя вся светится. Мы ее заморозили на всякий случай.

— Это луна-рыба. Доставьте ее в порт, может, для музея пригодится, — сказал начальник промысла и построжал голосом: — Товарищи, прошу прекратить лишние разговоры, у нас совет или посиделки? «Олюторка», слушаем вас.

— Шесть постановок, умучились, а на палубе всего пять тонн. Мотаем отсюда в квадрат «Харитон-шесть» к «Омеге»... Наша малышка Матильда тоже шлет приветы своей маме и братцу Бомбино. И последнее — куда передавать приданое для будущего моряка? Танюшка с «Ключевского», кажется, на «Пассат» пересаживается?

— На «Пассат», на «Пассат»! — нетерпеливо проговорил начальник промысла. — Слышите все? Татьяна Конькова пересаживается на «Пассат», и кто приготовил приданое для мальца... гм... или там будущей девчушки, передавайте все это «Пассату» во время бункеровки... Итак, продолжим наш совет. «Вилюй», слушаем вас, чем порадуете?

— Находимся в квадрате «Харитон-семь». Пять тралений. Три колеса, шесть и восемь тонн.

— «Тиличики» говорят: четыре, три, шесть — и обрыв трала...

Блеклое, как недопеченная оладья, солнце повисло над горизонтом. Его неяркие, чуть теплые, лучи роились в мелкой ряби воды, скручивались золотыми веревками в кильватерной струе и лужицах, разлитых по верхней кормовой палубе танкера. Засучив брюки, шлепая ступнями по воде, матросы мыли танкер. О чем-то весело переговаривались Шурик Мухин и инопланетянин Юрик, он тоже помогал мыть палубу. Задрав хвост палкой, брезгливо дрыгая то одной, то другой лапой, пробирался на пеленгаторный мостик кот Тимоха, привычно переругивались возле раздаточного патрубка Алексанов и Серегин, двое парней из машинной команды растаскивали по корме черные толстые шланги, а из приоткрытой двери камбуза выглядывал кок. Лицо у него было ярко-красным, видно, напарился возле электрической плиты, а над палубой, заглушая вонь солярки и сурика, витали вкусные запахи свежих пирожков.

Какой тихий, теплый, ласковый денек. Поверить трудно, что две недели назад в этих же самых широтах ревел ледяной ветер, а над водой растягивались седые космы снеговых зарядов. Русов стоял на верхнем мостике, щурился солнцу и улыбался: все позади. Еще неделька, они раздадут топливо и воду, заберут Танюшку Конькову — и домой, на Родину, на Сушу, к Нинке, которая, как она сообщает в радиограмме, ждет его не дождется и готовит ему какой-то радостный сюрприз... Что-то она придумала, проказница?

Работа шла быстро и сноровисто: штиль. Удачно, без повторных заходов связались «веревками» с «Кречетом», и доктор перебрался на него, потом без нервотрепки и ругани отбункеровали «Ключевского» и забрали с него Танюшку Конькову, милую юную женщинку, которую из шлюпки подхватили сразу с десяток рук. Смущенная, раскрасневшаяся от волнения — хоть и недолгое, а в связи с тишиной и неопасное, но все же путешествие в шлюпке по океану, — Танюшка Конькова улыбалась всем сразу, кивала: «Да-да, чувствую себя хорошо!» Пожимала чьи-то руки, засмеялась, когда Юрик вдруг преподнес ей забавного, сшитого собственными руками из тонкого брезента, набитого ветошью, зайца и ахнула от восторга, увидев люльку-лодочку из красного дерева, которую боцман поставил на палубе возле трапа. Шумной толпой все проследовали в госпиталь, в тесной, но уютной каюте которого предстояло совершить плавание на Родину Танюшке, и тут уж как-то так получилось, что Юрик всех быстро выпроводил из каюты, сказав при этом, что доктор поручил ему принять Танюшку, и, когда они остались вдвоем, помог ей раздеться. Сволок с нее тяжелый непромокаемый рокан, стянул рыбацкую куртку и тяжелые резиновые сапоги, достал из ее чемодана теплый байковый халатик.

Странно: камбузный матрос Таня Конькова безропотно подчинялась ему и даже переоделась, попросив лишь отвернуться, они будто были давным-давно знакомы, будто всегда были большими добрыми друзьями.

— Руки замерзли отчего-то, — сказала она, сев на койку. — Заледенели.

— Ну-ка, дай мне их. — Юрик взял руки Танюшки в свои, подул в ладони, поглядел в ее лицо, улыбнулся: — Сейчас я нагрею тебя горячим чаем с очень вкусными пирожками. И ты ляжешь и заснешь.

— Лягу и засну, — покорно ответила Таня. — Как все странно! Да, я засну. Все же это плавание в шлюпке по океану... Знаешь, дельфин возле борта выглянул и поглядел на меня, ну точно как человек! И, знаешь, будто что-то хотел мне сказать, но лишь тоненько так свистнул.

— Это я приказал дельфинам сопровождать тебя, — очень серьезно ответил Юрик. — Чтобы ты была в полнейшей безопасности. Свистнул? Это он передавал от меня привет... А вот и наш кок Федор Петрович!

В каюту стукнули, и весь белый, хрустящий накрахмаленным передником, вошел кок с подносом, на котором стояли чайник, чашки и тарелка с пирожками.

Ах, какая удача этот штиль! За день отбункеровали пять траулеров, треть всех судов Южной экспедиции. Да если так дело пойдет и дальше, они тут за трое суток управятся. Заполняя журнал в конце своей вахты, Русов привычно кинул взгляд на барометр (стрелка, как отличный солдат, стояла ровно вверх, на делении «76», обещая на ближайшие двое-трое суток спокойную, устойчивую погоду) и весело подмигнул вошедшему в рубку Куликову:

— Молодец, точен! Вызови-ка мне «Коряка», Жора. Что-то наш доктор загулял... Я же должен что-то писать в журнале.

— Доктор наблюдает за больным, — весело ответил Жора. — Неужели это не ясно, товарищ старпом?.. — Он вызвал «Коряка», попросил подозвать к радиотелефону доктора, сказал: — Док, чиф на связи! Говори.

— Николай Владимирович, дело тут такое... — промямлил доктор. Врать он не умел, не любил, но ведь надо было что-то говорить. — Видите ли, гм... как бы вам сказать... вроде бы осложненьице у моего больного... гм...

— И вы решили немного понаблюдать за ним? — помог ему Русов. — Решили побывать на «Коряке» до утра?

— Вот именно! — радостно воскликнул доктор. — Видите ли...

— «Пассат», пускай доктор побудет ночку на «Коряке», — вступил в разговор неизвестно кто. — Мы доктора знаем, отличный мужик.

— Да и Анна не какая-нибудь... — подал еще кто-то голос, засмеялся, поняв бестактность своей поддержки доктору, добавил: — Неопытная... — кха! — в хирургических делах, кха!

— Что на «Кречете», док? — прервал добровольных защитников Русов. Того и гляди, начнется новый «совет» с участием всех траулеров!

— Все нормально, Коля, все нормально, вернусь на «Пассат», доложу. Так как насчет моего... гм, пребывания на «Коряке»?

— Да, доктор, оставайтесь до утра. Будем давать топливо «Омеге», она где-то возле вас пасется, тогда и подберем тебя. Но чтоб глаз у механика был что ватерпас!

— Тут все серьезно, Коля, честное слово, — отозвался Гаванев.

— Ну, до утра, до встречи.

— «Пассат», «Пассат», слышите меня? Топливо и воду получили полностью, можем отвязываться, — послышался в радиодинамике голос вахтенного помощника капитана траулера «Ордатов». — Киноху нам только верните, «Мичмана Панина», а мы вам подарок для Тани Коньковой перешлем.

— Хорошо, «Ордатов», сейчас расстыкуемся, киноху вам отсылаем, — сказал в микрофон Куликов, началась уже его вахта. — Жаль, но картина покалечена, вырезаны кадры там, где девушка Панина обольщает, помните? Показывает ножку с подвязкой... А вы «Золотого теленка» досмотрели? Запакуйте коробки как следует, не подмочите.

— Все посмотрели. Лучше Юрского никто Бендера не играл! Посылайте своих ребят в корму.

— Наш боцман уже там. Дмитрич, меняйтесь картинами да отвязывайтесь, слышишь меня?

— Слышу, Кулик, слышу. Все сделаю как надо, не волнуйся.

— Боцман! Не «Кулик», а Георгий Николаевич Куликов.

— Да-да, Кулик... Георгий Николаевич. Уже тянем плотик с кинохой от «Ордатова».

«Марина» подала о себе весть на четвертые сутки после появления «Пассата» на промысле, под вечер. Поздно хватилась! Только что отдали бакштов последнего из судов экспедиции, а был им потрепанный в штормах, продутый ураганными ветрами этих гиблых южных широт траулер «Олюторка». «Марина» дала о себе знать резким, ледяным, шквалистым ветром. Глухо взвыв, он пронесся над океаном, сорвав с небольших волн легкую белесую пыль. «Пассат» тяжко колыхнулся под напором тугого потока воздуха, и буксирный трос «Олюторки», который еще не успели скинуть с кормового кнехта, звонко бабахнув как из ружья, лопнул, но не посередке, а у основания гаши, так что вред случился небольшой.

— Отвязались, туды ее! — весело прогудел голос вахтенного «Олюторки». — Не успела нас прихватить во время бункеровки, стерва. Ну, до новой встречи, мужики. Танюхе привет! Док, ты уж там постарайся, чтобы все ладненько у нее получилось, чтобы малец или деваха были крепенькими, здоровенькими. Да, на вахте! В приданом-то мы бутылочку «фуфыги» завернули, так что, как дитя народится, выпейте за его здоровье. Суше — привет, Родине — привет!

— Удачи вам, большой удачи! — отозвался в микрофон Русов и кивнул Шурику Мухину. Тот потянул рычаг тифона, и «Пассат» проревел торжественно и бодро. — Уловов вам больших, ребята.

Набирая скорость, вспенивая винтом воду под кормой, мимо «Пассата» прошел траулер. Рыжий от ржавчины, с покореженными фальшбортами и вмятинами на корпусе, он представлял собой грустное зрелище: трудяга, работающий на износ... Русов вздохнул — когда-то и он работал на «рыбачках», на малых, средних и больших морозильных траулерах. Знал, что гоняют их и в хвост и в гриву, что стране с каждым годом нужно все больше и больше рыбы, судов не хватает, что районы промысла с каждым годом все больше отдаляются от портов: вон куда забрались камчадалы! И что же? Не успеет траулер вернуться в порт, как его уже вновь «выгоняют» в дальний поход. Машина молотит? Палуба пока еще не прогнила? «В море, друзья, в море, — гонит из порта рыбаков начальство. — Подремонтируетесь на переходе». И в чем-то начальство право: порой, чтобы добраться до района промысла, надо потратить восемнадцать-двадцать суток беспрерывного, безостановочного движения. Конечно, за это время многое можно подправить на судне. И конечно же, не сидят без работы команды. Сдирают ржавчину, шкрябают корпус и надстройки, суричат и красят железо. Настраивают поточные линии в рыборазделочных цехах, подшивают свежими досками или кусками железа палубу, ремонтируют все, что требует ремонта, но главный-то двигатель не остановишь, «молотит» он и молотит, бедняга, выжимает из себя все свои возможности и силенки, и молотить ему безостановочно шесть долгих напряженных месяцев, повергая механиков в каждодневный страх: а ну как что-нибудь в нем «полетит», какая-нибудь важная деталь «гигнется»? Ведь не было на берегу достаточного времени на профилактику! И порой ломаются двигатели, умирает горячее, мощное сердце траулера, не выдержав чудовищных, без малейшего отдыха, нагрузок. Волокут тогда траулер в порт, волокут тысячи миль, волокут, потому что «вытолкнут» был этот траулер в море до того, как прошел полный, такой необходимый ему ремонт. И получается, что убытки от этого перекрывают всю прибыль, которая была достигнута за счет сокращения сроков ремонта доброго десятка судов...

Прощально проревев еще два раза, «Олюторка» скрылась в бурной соленой метели. Вздохнув еще более мощно, «Марина» вздыбила воду, рассеяла волны соленой капелью, взметнувшейся над океаном. Развернувшись кормой к тугому напору все усиливающегося ветра, «Пассат» направился «вверх», к экватору, за незримой, нулевой широтой которого лежало такое желанное, родное северное полушарие.

— Анатолий Петрович, вы мне еще не объяснили, как капитану танкера, отчего так долго затянулась ваша командировка на другие суда? — Горин поднялся из кресла, прошелся по каюте. Вид у него был очень строгим. Каким-то чужим, если можно так выразиться, показался Русову сейчас капитан. Холод в голосе, холод во взгляде. Этот сдержанный, официальный тон, откуда он, зачем? Ведь в общих чертах капитан знает, где был Гаванев и что делал на траулерах. Горин опустился в кресло, поиграл спичечным коробком, властно поглядел на откинувшегося к спинке дивана доктора. — Докладывайте же, я жду.

— Ну вы же знаете, Михаил Петрович, что «Кречет» обратился с просьбой о помощи и я выполнял врачебный долг. — Доктор улыбнулся, пожал плечами, но капитан не улыбнулся в ответ, и Гаванев распрямился, кашлянул и потускневшим голосом продолжил: — У матроса Соболя оказалась серьезная рваная рана справа, в височной части черепа. Я обработал рану, зашил. К счастью, сотрясения мозга не было.

— Почему вы заночевали на «Коряке»? Какая в этом была необходимость? Я разговаривал с капитаном «Коряка»: механик абсолютно здоров, глаз у него давным-давно вылечился.

— Не «вылечился», а я ему глаз вылечил. И надо было...

— Послушайте, капитан, что это вы так на доктора наседаете? Пересадка с «Пассата» на «Кречет», серьезная работа там, затем пересадка с «Кречета» на «Коряк», все это потребовало от доктора напряжения всех его сил, — вступился за Гаванева Русов. — Вымотался наш доктор, неужели не ясно? К тому же наступил вечер, темень, тьма египетская, к чему же излишний риск? И я разрешил доктору переночевать на «Коряке». Простите, Михаил Петрович, я не понимаю тона вашей беседы с доктором: вместо того чтобы поблагодарить человека, ведь он побывал еще на трех траулерах и оказал помощь четырнадцати матросам и механикам, вы устраиваете какой-то допрос. В чем дело?

— А дело в том, что на «Пассате» идут разговоры, что он не просто ночевал там, а ночевал в каюте у докторши! А это, между прочим, наверняка вызвало у отдельных членов экипажа траулера нездоровый интерес, излишнее возбуждение и неуверенность в моральной чистоте как нашего уважаемого доктора, так и врача траулера «Коряк», так что ждите в управление «телегу»!..

— Капитан, я же не мальчишка! — Доктор покраснел, шумно передохнул. — И потом: у нас с Аней самые серьезные намерения!

— У вас, Анатолий Петрович, «серьезные намерения», — саркастически сказал капитан, — а мне в управлении давать объяснения!

— Я все беру на себя, — сказал Русов. — Слышите, капитан?

— Да уж надеюсь!

Капитан опять прошелся по каюте, сел, нервно потер руки. И доктор и Русов молчали, отчего-то Русову казалось, что вот сейчас Михаил Петрович Горин устало улыбнется, махнет рукой, скажет: «Что это я? Все нервы, нервы... Не попить ли нам крепкого чайку?» Но капитан молчал, морщился, потом сжал руками виски, пошарил взглядом по столу, дотянулся к коробочке с лекарствами, открыл — она была пуста.

— Чуть не забыл, — сказал Гаванев и достал из кармана коробочку: — Редкое французское лекарство, Аня тоже мучается головными болями, немного оставила себе, а это вот переслала.

— Спасибо, — пробормотал Горин.

Перед тем как лечь спать, Русов совершил привычный обход судна. Подгоняемый попутным девятибалльным ветром, танкер шел строго на север. Мощно работала главная машина, громыхнула железная дверь, ведущая вниз, в жаркое, насыщенное запахом солярки и масла машинное отделение, послышался озабоченный голос стармеха Володина: «Про вспомогач не забывай, Сашок, поглядывай, слышишь?» Коридор на какое-то мгновение наполнился тугим, мерным гулом, а потом дверь с лязгом захлопнулась, и в коридоре стало тише. Володин прошел навстречу Русову, кивнул, лицо у него было озабоченным, и этот кивок означал: «Все в порядке, чиф!» и Русов ему ответно кивнул: «Вот и хорошо, дед», — оглянулся: чем он встревожен?

Наводил на камбузе чистоту кок, драил мелом и суконкой кастрюли. При виде старшего помощника он сморщился и проворчал:

— Печенку «ля Строганов» им подавай. Ресторан, видите ли, им тут, а не пароход!..

— Отличная была сегодня печенка, Петрович, — похвалил повара Русов и хлопнул его по плечу. — Ну что ты все ворчишь?

— Отличная! — взвился кок. — А кто картоху для пюре толок? На всю ораву? Два десятка глоток, а руки-то одни! — Кок вскинул тонкие жилистые руки и повернул вверх ладони: — Да у меня от толкушки уже мозоли! Может, еще отбивную на завтра с косточкой потребуете?

— Что значит потребую? — усмехнулся Русов. — Она же в меню на завтра, и не вздумай заменить ее на пшенную кашу. — Кок вытаращил глаза, а Русов отступил к двери, быстро проговорив: — Мы тебя выдвигаем в победители соревнования, Петрович. — Толкнул дверь. — А завтра я тебе Шурика Мухина пришлю на подмогу да Танюшку Конькову...

Захлопнул дверь. На камбузе что-то грохнуло. Наверно, кок швырнул кастрюлю. Если это так, то завтра придет с актом на списание. Мол, как по кочкам везете. Посуда на палубу валится... Пускай только явится. Будет ему списание!

Э, а кто это еще в прачечной толчется? Русов открыл дверь: возле стиральной машины стояла Таня Конькова, а у обширного чана для прополаскивания белья возился Юрик. Таня улыбнулась; оттопырив нижнюю губу, сдула прядку, упавшую на потный лоб. Лицо у нее было розовым, распаренным, доверчивые синие глаза широко открыты. И Русов улыбнулся, а потом посмотрел на застывшего с бельем в руках Юрика, согнал с лица улыбку, строго сказал:

— Как это понять, Таня? Юрик, в чем дело?

— Да я чувствую себя прекрасно, — сказала Таня. — Вот честное слово! Вот, прошлась по каютам, насобирала у мальчишек бельишко...

— Я уже ругал ее, — виновато проговорил Юрик. — А она свое: не могу я без дела сидеть. Вот и помогаю ей, чтобы побыстрее управилась.

— Выстираем все, высушим, выгладим, подштопаю вещички, починю, пуговички пришью, — весело проговорила Таня. — Глядишь, и для меня времечко незаметно пролетит. Уж вы не сердитесь, а?

— Ну хорошо, хорошо. Юрик, ты уж последи, чтобы она не перетрудилась, — сказал Русов. — Заканчивай те работу, уже поздно.

Во многих каютах было темно и тихо, моряки спали, а другие стояли на вахте. Горел еще свет у боцмана, и Русов заглянул к нему. Был боцман не один, на низенькой скамеечке возле койки сидел Шурик Мухин, и Василий Дмитриевич показывал ему какие-то замысловатые морские узлы, вязал их неповоротливыми на вид, толстыми, но очень ловкими пальцами.

— А вот гафельный... Его надо вязать одной рукой, второй-то за рею надо держаться. А вот этот называется «полицейским», «каторжным». Видишь, две петли получаются? Черта с два такой развяжешь. Ну-ка, Тимоха, давай лапы.

— Шура, спать, — сказал Русов. — Ночью будешь зевать, как бегемот, у рулевой колонки. Шляфен, шляфен, юноша.

Конечно же, не спал и доктор, а точнее сказать, ждал прихода Русова. Удрученно взглянул на старпома, развел руками:

— Чего это он взъярился? Чего накинулся?

— А, плюнь, Толик! Ты что, в первом рейсе? Уходя в море, вся команда действительно становится как одна семья. Мы все сплачиваемся, сливаемся душами, становимся друг к другу заботливее, дружелюбнее... Что же сближает нас? Ожидание больших трудностей в борьбе с возможными ураганами, штормами, с самим Его Величеством Океаном. Одна задача стоит перед нами: выполнить план, рейс, уцелеть в этом плавании и вернуться домой... Не надоела тебе моя болтовня?

— Давай-давай. Что же происходит, когда курс судна проложен в родной порт? Кажется, наоборот — все позади, все трудности уже осилены, будь же добрее друг к другу, радуйся победе над океаном, жизни радуйся!

— Э, нет! Ты говоришь, все позади? Да, позади трудности рейса, позади тяжелейшие океанские испытания, а впереди — суша, семья, начальство... Отчеты, докладные, объяснительные... Страх.

— Страх? Перед кем? Перед чем? Кого и чего может бояться на суше матрос? Механик? Капитан?

— О, Толя. Матрос? Мало ли опасностей подстерегают его на суше! Ему хочется получить свои отгулы и отпуск, но он не знает, что отпуска из-за производственной необходимости ему могут и не дать, а у жены уже все спланировано: поездка к родственникам, на юг, такой долгожданный отдых вместе... Вот он и боится разного управленческого начальства, вот и появляется страх, а с ним замкнутость, отчужденность... Л кто-то стоит уже долгие годы в очереди на квартиру, и подходит его очередь, но что-то он сделал в рейсе не так, провинился, вот и боится, что отодвинут его с третьего места на десятое, и эта мысль терзает его, мучает! И человек изменяется, из доброго, общительного становится злым, раздраженным, легковозбудимым. А кто-то боится своей жены: обещал привезти штруксовый костюм; а купил транзисторный приемник, свою давнишнюю мечту, а кто-то кому-то шепнул, что ходит слух, будто его Сонечка не верна ему, и моряк с приближением суши терзается, все надо выяснить, узнать, и становится страшно, а вдруг это действительно так?

— А капитан? Чего и кого может бояться? Ну что он сегодня придирался ко мне?

— Капитан? У капитана, да и у меня, впереди, на суше, в управлении, отчет за рейс. Толик, капитан отвечает за все. За выполнение рейсового задания; за топливо, которое надо купить в иностранном порту, да так, чтобы не заплатить за него лишние доллары, за воду, которую надо взять в какой-то чертовой узкой бухточке, да так, чтобы не поломать пароход; за то, чтобы кто-нибудь не упал за борт, не потерялся в чужом порту, за техническую и партийную учебу, за регулярный выпуск стенгазет, за социалистическое соревнование, за моральный облик каждого члена экипажа, в том числе и твой, дорогой мой доктор. О, этот отчет в управлении! Это пострашнее любого урагана: только поворачивайся! А ведь капитану хочется остаться капитаном, Толик, вот и одолевает человека страх, вот он уже и не шутит с тобой — могут обвинить в запанибратстве, а значит, в ослаблении дисциплины, деловой взыскательности, ведущим к серьезным упущениям. Вот он уже и не выпьет с тобой в праздники рюмку: не дай бог, случились в рейсе какие-то неприятности! А почему? Да пьянка была, дул капитан водяру со своими помощниками... Да, Толик, что там ураган «Марина»! Я видел капитанов дальнего плавания, мужественных, отважных людей, Толя, которые выходили из кабинета начальника с лицами, белыми как снег: кто-то сэкономил за рейс значительно меньше топлива, чем обещал, у кого-то матрос лишние штаны купил в инпорту, а это значит контрабанда, а кто-то из мотористов расквасил в рейсе нос матросу — драка...

— Ну вас всех к черту, скоро моя длительная командировка на Землю кончится и я вернусь к себе, на Гемму! — засмеялся доктор. — А вы тут все умирайте от страха.

— Кстати, что было на «Кречете»?

— Драка была. Настоящая. Из-за буфетчицы Оли. Вот и получил моряк Соболь по кумполу «крокодилом». Я лишь глянул: понял — такую рану на палубе можно получить, лишь свалившись в трюма с клотика... Ты прав, Коля, капитану «Кречета» не так был страшен приближающийся ураган «Марина», как то, что я где-нибудь кому-нибудь ляпну о случившемся. И у него впереди — отчет в управлении, ведь так?

— Когда полетишь на Гемму, док, прихвати и меня с собой. Договорились? Да, вот что еще: Танюшке не вредно заниматься стиркой?

— Да нет. Пускай двигается. Малец или девчушка будут крепче.

— Ну, чао!

— Эта моя ночевка на «Коряке»... Прихлопнут визу, а я уже без моря не могу... Ей-ей, пора возвращаться на созвездие Северная Корона!

Танкер то и дело кренился с борта на борт. Было такое ощущение, что ветер, все так же мощно дующий в корму, время от времени резко меняет направление и, как бы пытаясь задержать танкер, набрасывается на него то слева, то справа. Хватаясь за переборки, чувствуя порой, как палуба уходит из-под ног, Русов завершил обход судна и теперь лишь с одним-единственным страстным желанием побыстрее добраться до койки поднимался к себе на командирскую палубу. Остановился. Навстречу ему медленно спускался Юрик. На голове кастрюля, к которой с двух сторон было привязано по поварешке. И Юрик остановился на ступеньках трапа, лицо у него было задумчивым, а взгляд туманным. Он поглядел на Русова, но тому показалось, что Юрик не видит его, да так, наверное, оно и было: никакого движения мысли в лице, не улыбнулся, не кивнул. Все так же, как в пустое пространство, глядя на Русова, Юрик быстро и дробно постучал согнутыми пальцами по кастрюле, прислушался и, как бы получив ответный сигнал, развел руками.

— Юрик, что случилось? — Русов подошел ближе, постучал по кастрюле: — Неприятности?

— Отзывают, — несколько помедлив, как бы пытаясь сосредоточиться, ответил Юрик. Он потер лоб. — Что-то со мной случилось: пропустил три сеанса переговоров, а за мной, оказывается, прилетал транспорт. Конгресс-то ведь состоялся! — Он опять потер лоб. — Выговор получил... Требуют срочного возвращения, а я... — Юрик немного помедлил, а потом решительно сказал: — Не хочу туда! — Слабо улыбнулся: — Знаете, привык к вам... Черт-те что! А тут еще Танюшка. Мы как-то сдружились, разве я ее могу сейчас бросить?

Он махнул рукой и медленно, шаркая ногами и хватаясь за переборку, побрел в каюту. Русов постоял, поглядел ему вслед, пожал плечами. Ну что, к себе? Однако отчего у Володина было такое озабоченное лицо? И, немного помедлив, Русов повернул назад, потянул тяжелую железную дверь и начал спускаться в грохочущее, жаркое, остро пахнущее соляркой и горячим маслом машинное отделение. Как-то не принято на судах «белым воротничкам», штурманам, появляться тут, и Володин с удивлением, вопрошающе глядел, как Русов сбегал вниз, в глубины гулкой машинной шахты по крутым железным трапам. Володин, Петя Алексанов и Василий Долгов стояли возле железного стола, на котором, матово поблескивая, лежал какой-то «движок».

— Что-то случилось? — крикнул Володин. — Что?

— Да нет, просто заглянул, не спится, — прокричал в ответ Русов. — А у вас тут что? Ремонт?

— Инфаркт у двигушки! — громко ответил Володин и начал засучивать рукава. Он, как хирург перед операцией, поднял руки. Пошевелил пальцами: — Петя, ключ двадцать на двадцать. — Алексанов протянул ему ключ, Володин склонился, над столом. Русов подошел ближе. Ловко работая ключом, стармех сказал ему: — Не выдержала двигушка. Вот мужики говорят: конец ей, погибла! И то: разобрали, собрали, а двигушка не работает. Оп, Петя, помоги. — Алексанов и Долгов помогли, и Володин осторожно вытянул из маслянистого стального цилиндра ротор двигателя. Положил его на чистую тряпку. Сам вытер руки о ветошь и, опершись о край стола, уставился на «двигушку», погладил ротор ладонью и подмигнул Русову: — А мы оживим! — И вновь пошевелил пальцами. Ей-ей, он в эти минуты удивительно походил на хирурга. Сказал: — Да, чуть не забыл. Загляни к капитану, Коля!.. Петя, держи вот тут.

— А, Коля, заходи. — Лицо Михаила Петровича было опять «своим», а не «чужим», как совсем недавно. С него сошло выражение строгой, чиновной официальности, перед Русовым сидел усталый, пожилой, давно знакомый и, в общем-то, любимый человек. Капитан сказал: — Прости меня за дурацкий разнос, который я устроил доктору... Слышишь, что за переборками творится? За девять баллов, Коля, но «Марина» лишь набирается сил. — Несколько листков радиограмм лежало на столе, Русов потянулся к ним, но капитан перевернул их, наверное личные. Усмехнулся: — Управление... наш отчет... какая-то боязнь берега, что все это по сравнению со стихией?

И Русов тоже усмехнулся, дай бог, не проглотит их «Марина», все стихнет, и капитан вновь изменится, одолеваемый заботами о предстоящем приходе в свой порт. «Марина» забудется как нечто временное, хоть и опасное, но проходящее, а управление останется как некая вечная, постоянно действующая на твои мысли, чувства, порой грозная, могущая тебя и возвысить и сломать сила! А, плевать! И не желая размышлять или говорить с капитаном на эту тему, он спросил:

— Оставим «Марину», да и все остальное, Михаил Петрович, поговорим о другом. Помните, вы рассказывали о ночных рейдах на пулеметных аэросанях вдоль «Дороги жизни»? На Ладоге? Кажется, вы что-то упомянули про немецких лыжников-диверсантов, да?

— Они называли себя то «снежными ангелами», то «ночными призраками» и «белыми волками». Даже нашивочки на правом рукаве комбинезона у них были — бегущий волк. — Горин потер виски ладонями. — Мы же их именовали просто: бандюги, убивающие женщин и детей. Что, опять припомнились те дни?

— Я их видел, стаю белых ночных волков, — сказал Русов. Он помолчал немного. Оба прислушались к завыванию ветра, капитан пододвинулся с креслом ближе к Русову, поглядел в его лицо.

— Помните, я вам говорил про черный декабрь?

— Тогда властями города было разрешено жителям Ленинграда самим идти через ледяную Ладогу почти семьдесят километров на Большую землю... — кивнув, сказал Горин. — Мороз был накануне градусов десять, а тут ударил под тридцать. Помню, что мы никак не могли завести мотор: замерз. Все ж завели. А на озере на всей скорости влетели на торос, а это оказался не торос, а замерзшие дети, человек десять мальчиков и девочек лет восьми-десяти. И молоденькая женщина, наверно, та, которая уводила их из Ленинграда... Сбились с дороги!

— Дикий был мороз. И пурга. — Русов поежился, будто тот ледяной ветер далекого черного декабря дохнул ему в лицо, лизнул душу и сердце. Вздохнул. — До Ржевки — знаете ее, конечно? — станции, откуда начинался путь через Ладогу, мы с мамой доехали в товарняке. Крики, плач, давка, слезы: такой была посадка, ведь вагон брали штурмом. И ехать-то там километров тридцать, но добирались до Ржевки целый день. Кто-то стонал в глубине вагона, умирал, кто-то действительно умер. И толпы народа на станции, ведь в путь двинулись десятки тысяч ленинградцев! Ремеслухи в черных шинельках и ботинках, как стайки грачей, отряды курсантов Высшего мореходного военно-морского училища, «дзержинцы» и серая лента уголовников — в тот день гнали через Ладогу и обитателей тюрьмы.

— «Кресты»?

— Ну да, так называлась тюрьма. И у каждого из уголовников на спине серого бушлата был нашит белый крест. Крестоносцы... Помню, как мы вывалились из душного, вонючего вагона и долго сидели в снегу: ноги не держали, ведь почти весь день ехали стоя... Пылали костры, мелькали чьи-то лица, шагали и шагали мимо нас с мамой серые колонны заключенных, и кто-то кричал: «Ни шага вправо или влево: расстрел на месте!» Было еще не очень холодно, градусов двенадцать, мы с мамой немного отдохнули и пошли следом за тюрьмой, они утоптали снег, будто трактором утрамбовали. «Идти строго по вешкам!..» — откуда-то из темноты, со стороны каких-то станционных бараков прокричало радио. «Строго по вешкам! Через каждые пять километров поставлены палатки для обогрева... Строго по вешкам... идти группами... строго по вешкам!» До сих пор этот железно грохочущий голос звучит у меня в голове!

— И я, Коля, помню эти колонны, этот громкоговоритель, — кивнул Горин. — Да и как не запомнить такое? Наша база находилась в километре от станции. Как раз мы получили задание патрулировать дорогу. Четверо саней ушли на трассу, а мы все не могли завести двигатель... Однако продолжай.

— Шли мы с мамой очень медленно. Задул ветер, началась пурга. Нас обогнали ремеслухи и еще какие-то группки, отряды, толпы людей. Кто брел налегке, с сумкой в руках или рюкзаком, кто тащил чемодан или вез какой-то скарб на санках. И мы были с мамой налегке. У меня рюкзачок за плечами, а в нем две книги: «Старая крепость» и «Остров сокровищ», марки, которые я собирал до войны, да несколько сухарей. И у мамы заплечный мешок из наволочки. «Только бы не отстать от всех, — то и дело говорила мама. — Только бы не отстать!» Но мы отставали. Становилось все темнее и холоднее. И пустыннее. Никто уже нас не обгонял, не догонял. Продуваемые ветром, заснеженные, мы шли в ледяную темень, но пока не сбивались с пути — дорога, утоптанная тысячами ног, была по-прежнему хорошо заметной, к тому же... — Русов помолчал немного, вздохнул тяжело. — К тому же вдоль нее где лежали, где сидели мертвые. Страшно и удивительно, Михаил Петрович: обессилев, люди не опускались прямо на дорогу, а устраивались вдоль нее, на снежной обочинке, чтобы не мешать тем, кто еще не устал, кто еще бредет... «Коля, мы отстали, но где же палатки? — то и дело спрашивала меня мама. — Мы уже прошли так много, но палаток нет!»

— Палатки! — горько усмехнулся капитан. — В ту ночь, как потом выяснилось, немцы бросили на Ладогу несколько диверсионных отрядов, черт бы их побрал... Они снимали палатки и уволакивали их в сторону от дороги.

— Помню, как нас обогнала колонна грузовиков с женщинами и детьми. Мы кричали, просили нас взять с собой, но машины медленно шли мимо, а шоферы как каменные сидели в кабинках...

— Не вини их, Коля. Шоферам было категорически, под страхом расстрела, запрещено останавливаться. Ведь стоит какой-нибудь из машин остановиться, как другая начинает объезжать ее, вязнет в снегу, понимаешь? Вот и пробка, затор. Глохнут двигатели, а это гибель, смерть для всех, кто сидит в кузове.

— Все может быть, но тогда мы плакали, кричали, мы проклинали тех, кто катил и катил мимо нас!.. Прокатили. Еще некоторое время мы видели синие огоньки стоп-фонарей, а потом и они исчезли из глаз... Мороз усиливался. Пурга то набрасывалась на нас, и все исчезало, мы брели на ощупь, ориентируясь лишь на заснеженные фигуры вдоль обочины, то ветер стихал, показывались звезды, и луна освещала бесконечную белую пустыню, прорезанную снежными буграми, да синюю узкую ленту дороги, которая вела в мир живых людей, на Большую землю... Помню, как мы натолкнулись на целый отряд замерзших ремесленников, потом — на группку мертвых «дзержинцев»... И там и сям виднелись серые бушлаты с белыми крестами на спинах. «Пойдем назад. Нам не перейти озеро, — сказала мама. — Только бы не сбиться в пути». Было три часа утра...

— Самый мороз...

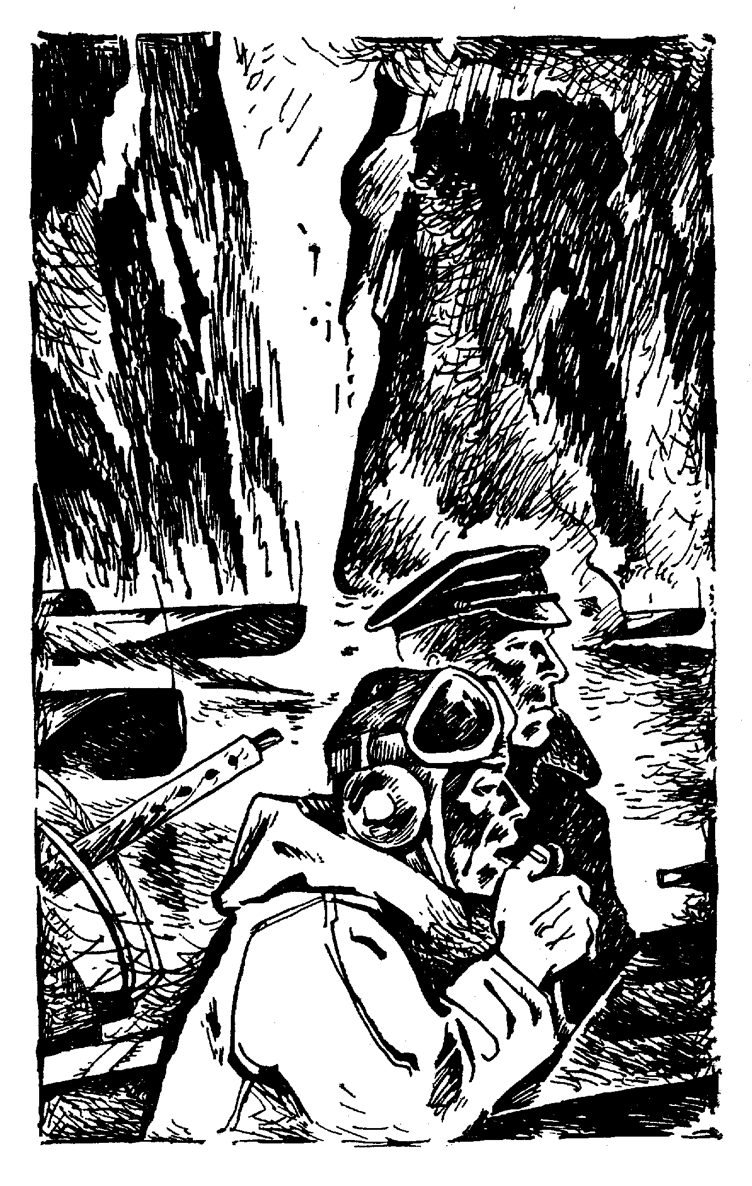

— Было три утра, я знаю это совершенно точно, именно в это время мы и увидели лыжников. Они выкатились нам навстречу, человек десять, все в белых комбинезонах. В этот момент пурга поутихла, ярко светила луна, и они действительно появились как призраки. Наверное, все были молодые, крепкие парни. Спортсмены! Они ехали вдоль дороги: легкие, четкие взмахи палок, стремительное, накатное скольжение. Заметив нас, они не остановились, лишь тот, что был во главе отряда, махнул рукой, мол, поезжайте, я догоню, отодвинулся в сторонку, и они помчались дальше, а лыжник направился к нам. Вначале мы с мамой думали, что это наши, и бросились к ним, но тут же замерли: на груди у лыжника висел немецкий автомат, выкрашенный в белую краску, а на голове, под капюшоном — финская, с длинным меховым козырьком шапка. Это был немец, фашист, и мы замерли, со страхом глядя в его молодое, раскрасневшееся от быстрого бега лицо. Я это лицо запомнил на всю жизнь — это был командир взвода диверсантов-лыжников, «белых волков», лейтенант Руди Шмеллинг. Да, вот кто это был!

— Капитан «Принцессы»?! Но, Коля...

— Я еще сомневался, когда увидел его фотографию в каюте «Принцессы», но его жена мне сказала: Руди воевал на «Дороге смерти».

— И что же дальше? Он остановился и...

— Опершись о палки, он несколько мгновений смотрел на нас, а потом весело крикнул; «Вифиль ур?» Наверно, ему было лень снимать перчатки, задирать рукав комбинезона, поэтому-то он и спросил у нас, сколько время. «Время? — переспросила мама и кивнула: — Да-да, сейчас!» Она полезла к себе за отворот шубы, там, на шее, в мешочке с документами и деньгами, лежали большие наручные часы отца. «Шнель! Бистро, бистро! — поторопил немец и подмигнул мне: — Кальт, йа? Морьоз, че-ерта какой, йа?» — «Йа, йа...» — проблеял я в ответ. А мама наконец-то достала часы, протянула немцу: «Возьмите!» Тот отрицательно мотнул головой: «О, ньет. Руссиш часы — дрек. Битте, сколько времия?» — «Три...» — пролепетала мама. Распрямившись, воткнув палки в снег, немец взялся за автомат, потянул его, и я увидел, как дуло автомата глянуло мне прямо в лицо... Мама обняла меня, она что-то бормотала, прижимала меня к себе и поворачивалась к немцу спиной... И вдруг где-то там, откуда мы только что шли, раздались громкие и частые выстрелы, гулкие, наверно, пулеметные, и короткие, резкие, по-видимому, автоматные. Из-под маминой руки я видел, как немец замер, лицо его напряглось, он схватил палки и быстро покатил, но не на выстрелы, а куда-то в сторону, прочь от дороги.

— Коля, может, это были мы, а? — Капитан встал, прошелся по каюте, отдернув занавеску, поглядел в иллюминатор, и Русов повернулся, тоже поглядел. Светила луна, серебристые горбины волн вздымались и опадали. Горин сел в кресло и еще ближе пододвинулся к Русову. — Мы тогда носились вдоль трассы как бешеные. Туда-сюда, туда-сюда! Немцы сняли почти все палатки, расстреляли колонну грузовиков с детьми и зарезали ножами шестерых девчонок-регулировщиц в одной из палаток. Они, как волки; рыскали вдоль дороги и расстреливали всех, кто ни попадался на их пути: фезеушников, женщин, уголовников, «дзержинцев», шоферов. Их было трудно обнаружить. Заслышав аэросани, «волки» валились в снег и затаивались, пропуская наши машины. И все же мы находили их, мы били по ним из пулеметов, почти в упор били, лишь клочья летели! Найдя лыжный след, мы неслись по нему и в конце концов обнаруживали легкие, рассыпающиеся во все стороны перед нами тени! И мы кружили-кружили, стреляли, давили, рубили винтом двигателя. Коля, не все из них ушли оттуда.

— Хотя, может быть, это был и не Руди, — задумчиво произнес Русов и поднялся. — Знаете, Михаил Петрович, долгие годы, даже после войны, в каждом немце мне чудился Руди Шмеллинг... Ладно, засиделись мы. Пойду посплю... А что за радиограммы? — Он кивнул на листки, лежащие на столе. — Что-нибудь важное?

— Иди, Коля. — Капитан нахмурился. — Отдохни перед вахтой.

Руди... Он, не он, какая разница?.. Русов прошел в свою каюту, лег, выключил свет. Ветер усиливался, волны всплескивались все выше, шаркала в рундуке одежда, раскачивались занавески на иллюминаторе и у койки, что-то позвякивало, постукивало. Похрустывала древесина рундуков и обшивка переборок, гром машины раздавался мерно, глухо, но вдруг как бы сбивался с темпа, и танкер начинал трястись, как в ознобе: это волна выскальзывала из-под кормы, винт обнажался, и лопасти, потеряв соприкосновение с водой, начинали вращаться быстрее, машина шла «вразнос», и становилось страшно: вдруг от чудовищных, резких перегрузок какой-нибудь шатун полетит или гребной вал, и тогда пиши пропало...

Управление. Отчет! Смешно сейчас думать об этом: вот оно — стихия, твое, моряк, «управление», управляющее твоей жизнью и смертью, а суша что? Выговорешник, понижение в должности, лишение премиальных, сердитое лицо начальника?

Пережить бы этот ураган, это ведь последний ураган в рейсе. А там экватор, тропики, штили... Легкие встречные восточные пассаты... Нина. Что за сюрприз она приготовила?

Лунные блики скользили по переборкам, порой они свивались в клубок, растягивались, напоминая собой чьи-то грациозно изгибающиеся фигуры, а потом вдруг расплескивались по всей каюте яркой россыпью лунных осколков. Может, это Гемма танцевала по вспененным вершинам волн, завлекала к себе, звала его, взявшись за руки, пробежаться по кипящей лунной дорожке?..

Русов сжимал веки, крутился с боку на бок, ерзал телом по койке, потому что танкер все чаще и чаще заваливался с борта на борт, считал до тысячи, но сон не шел. Руди... И что он вспомнил про него, про ту страшную, черную, декабрьскую ночь, когда тысячи ленинградцев, пытаясь спастись от смерти в сжатом тисками вражеских дивизий городе, вмерзли в лед Ладоги? Глядя в подволок, Русов видел закутанное толстым шерстяным платком лицо матери, ее пустые от усталости и отчаяния глаза, кустистый иней на платке и ресницах. Лыжник уже давно умчался, а они все стояли, и мама все крепче прижимала его, Кольку, к себе, а потом рухнула на колени, и он прижался своим лицом к ее холодному, просто ледяному лицу.

А потом они медленно продолжили свой путь. Ветер дул порывами. Он то налетал откуда-то из ледяных просторов Ладоги, и над дорогой поднимались облака колючей снежной пыли, сквозь которую едва просвечивала луна, то неожиданно стихал, и глазам открывалась бескрайняя, залитая холодным, каким-то мертвым, как казалось Коле, лунным светом пустыня.

Отвратительно скрипел снег. Они еле брели и все чаще и чаще останавливались, с неодолимым желанием опуститься на какой-нибудь бугорок и хоть немножко отдохнуть, подремать. «Только не садиться, — говорила мама, тяжело опиралась на Колю. — Слышишь?.. Только не садиться», — бормотала она, сонно моргая заиндевелыми ресницами. И они вновь медленно, шатаясь, поддерживая друг друга, шли, шли, шли... Останавливались, замирали, прижавшись друг к другу, ноги подкашивались, и один раз они опустились на колени. Так и стояли несколько минут, хрипло дыша и кашляя; мама уже ничего не говорила, а порой, лишь тяжело подняв руку, показывала Коле на белые неподвижные фигуры вдоль дороги.

Наверное, и они превратились бы вскоре в два куска льда, если бы не отставший от колонны заключенный из «Крестов». Когда они все ж поднялись с колен и побрели, одна из придорожных фигур вдруг шевельнулась, сипло кашлянула и подняла руку в громадной варежке. Мама, слабо вскрикнув, отшатнулась и опустилась в снег. «Да живой я, живой, — послышался низкий, басовитый голос. — Спичек нет ли?» — «Да-да... есть... я сейчас, — проговорила мама. Она ползала в снегу, пытаясь подняться, Коля помог ей, мама встала на четвереньки, но подняться уже не было сил, и она села, повторив: — Да-да, я сейчас...» Стянув зубами рукавицу, она медленно, неуклюже сунула руку за отворот шубы в заветный мешочек, где лежал коробок спичек. Протянула его и, оттянув платок от лица, сказала: «Ох и напугали... ноги отнялись. — Подышала в ладони, спросила: — А вы что тут? В Ленинград? Из Ленинграда?»

Мужчина кашлянул, извлек из рукава свернутую уже цигарку, раскурил ее и, сделав несколько глубоких затяжек, протянул маме. И та, кивнув — «спасибо», приняла цигарку. Красный огонек на какое-то мгновение осветил ее осунувшееся от страшной усталости, будто подсушенное морозом лицо, лохматые от инея брови, лохматые, как у какой-то диковинной куклы, белые ресницы. Вернула цигарку, а мужчина, опять кашлянув, представился: «Вересов Федор Степанович. Куда иду? А никуда. Знаете, я как богатырь на распутье. Направо пойдешь, смерть найдешь, налево пойдешь, совсем пропадешь...» Ветер тут немного поутих, пыль снежная осела, луна засветила ярче, и он, Колька, присмотревшись к незнакомцу, толкнул маму в бок: мужчина был в сером, арестантском бушлате. «Простите, вы не из... «Крестов»?» — слабым голосом проговорила мама и — откуда и силы взялись! — поднялась, потянула Кольку за руку. «Да вы не бойтесь!» — окликнул их незнакомец. Он медленно, как показалось Кольке, даже заскрипев, будто все суставы у него смерзлись, распрямился и преградил им путь. Был он высоким, но очень худым, бушлат горбом коробился на спине, а лицо, стянутое поверх шапки прожженным в нескольких местах полотенцем, казалось очень узким, да и какое там лицо: бурая, заиндевелая шерсть, из которой тускло посверкивали светлые, словно подмороженные глаза. Закашлявшись, мужчина поднял руку: погодите и, наклоняясь к маме, торопливо сказал: «Не ворюга я и не убивец, поверьте мне. По вражескому наговору в «Кресты» угодил...» Мама все пыталась пройти мимо, но мужчина загораживал дорогу, и тогда мама сказала: «Ну хорошо. Что же мы стоим? Идемте... богатырь на распутье». Мужчина как-то хрипло рассмеялся и сказал: «Да нельзя мне туда, понимаете? Все, кто отстал от колонны, считаются сбежавшими, понимаете? И как только меня задержат, то тут же пристрелят... — Он задохнулся, судорожно закашлялся, мазнул варежкой по лицу. — А Ладогу мне не перейти. Так что... — Он смолк, поежился, а потом махнул рукой: — А, идемте, была не была!»

Русов зажег свет, нет, не спится. Что за ночь! Он выбрался из койки, сел в кресло и уперся ногами в край дивана. Кажется, кто-то ходит. Вот хлопнула дверь в капитанской каюте, вот — в радиорубке. Чьи-то взволнованные голоса послышались, телефонный звонок в каюте стармеха... Какая-то мелодия, то заглушаемая ветром, то вдруг доносящаяся до слуха... Или это ему все кажется? Да-да, ему все кажется! Он не здесь, в каюте танкера, а там, в детстве, во льдах Ладоги... Он, мама и Федор Степанович Вересов. Они шли, шли, шли, и теперь их неожиданный странный спутник хрипло покрикивал: «Не останавливайтесь, понимаете? Не садитесь, это смерть, понимаете?» Все же спустя час или полтора мама сказала: «Не могу больше...» И упала. Склонившись над ней, он принялся расталкивать ее, поднимать, но мама отталкивала его руки и выла, тянула на одной ноте: «Не могу-уу... не могу-уу-у». И Вересов попытался поднять ее на ноги, а потом махнул рукой и пошел прочь. В страхе, что останется один, он, Колька, окликнул его, но Вересов не обернулся, он шел прочь вдоль холмиков и бугров, останавливался, приглядывался, будто что-то искал. И вдруг Колька увидел: возвращается, тянет низкие широкие санки. Мама слабо сопротивлялась, просила их, чтобы уходили, ей все равно не добраться до Ленинграда, но Вересов и Коля все ж посадили ее на санки и, взявшись за твердую, заледенелую веревку, потянули...

Сколько же они так шли?.. Русов горько усмехнулся. Шли? Или все еще идут?.. Мутилось сознание, пусто было в голове, будто мороз выморозил мозги, и там, в черепной коробке, свободно гулял ветер. Умерла голова, лишь Колькино тело еще двигалось, а руки еще сжимали веревку, тянули сани с притихшей мамой. Страшный путь, страшная дорога, вряд ли бы он сейчас смог повторить такой путь! «Шалаш!» — выкрикнул вдруг Вересов и потянул веревку сильнее, да и Коля уже приметил невысокое сооружение, похожее на занесенный снегом вигвам. Растолкав заснувшую в санях маму, они с трудом заползли в узкий проход, ведущий внутрь, и, бурно, сипло дыша, замерли. «Только не спать, понимаете? — бормотал Вересов. — Не спать: это смерть... Позвольте-ка еще раз ваши спички, гм... простите, а как вас звать?..» Застонав от усилия, мама достала коробок и прошептала: «Татьяна...» Произнести отчество у нее не хватило сил, а Вересов, порывшись в кармане бушлата, извлек половинку свечи и зажег ее.

Что свечка! Но это был огонь, жизнь. Потом Вересов добыл из кармана сухарь, сдул с него мусор и, подержав немного над огоньком, разломил на три части. «Зачем же? — сказала мама. — Вам самим надо». Вересов криво усмехнулся: «Вряд ли... ешьте». Склонившись над огоньком свечи, они медленно, наслаждаясь, жевали размякший сухарь, и лица их ловили слабое, но такое нужное сейчас тепло. Слизнув крошки с рукавицы, Вересов заглянул в мамино лицо и проговорил; «Там, на обочине, думал: все... И вдруг вы. И знаете, отчего-то вдруг очень захотелось жить! Понимаете, цель появилась. Уж если мне не суждено выжить, конечно, первый же солдат, с которым я повстречаюсь, пристрелит, то хоть вас-то спасу...» Они с мамой молчали, а Вересов продолжил: «Я кадровый военный, майор. Воевал в Испании, награжден. Работал на большой работе, но кто-то написал вверх, будто я завербован немцами еще в Испании, понимаете? — Он помолчал, тяжело вздохнул. — В августе мы рыли противотанковые рвы под Красным Селом, а тут танки вражеские прорвались... Кинулись мы кто куда. Одни навстречу танкам с криками, понимаете, радостными, другие — прочь. Человек десять нас вернулось в Ленинград, а там... Но что это вы?» Мама ахнула и махнула рукой вверх. Колька поднял глаза: на них смотрели желтые, будто восковые лица...

Нет, не заснуть, хоть стреляйся! И кто там все же ходит? Русов оделся и быстро поднялся в ходовую рубку.

— Десять баллов, чиф, порывами — до одиннадцати, — встревоженно сказал ему Жора Куликов и нервно рассмеялся: — Вот сука, угналась все ж за нами!

— Т-ссс... разве можно в такую минуту так говорить об урагане? — остановил его Русов. — А где капитан? Что он тут все бродил?

— Так вы ничего еще не знаете?

— А что я должен знать? Выкладывай.

— А то, что на траверсе мыса Агульяс затонул «Эльдорадо»!

— «Эльдорадо»?! А команда? Спаслись?

— Ничего пока не известно, затонул, и все. Но это еще не все новости: пропал из эфира «Коряк», а впереди, почти по нашему курсу, у острова Святого Павла, разбилась о рифы и погибла бразильская яхта «Эль Бореаль». Что с командой, тоже пока неизвестно. Бубин на постоянной связи.

— Ну и дела! «Коряк», «Эльдорадо»... Что же мне капитан-то ничего не сказал?

— Говорит: что волновать напрасно человека? Пускай перед вахтой спокойно поспит... Это уж я, болтун, не сдержался. — Жора легонько толкнул Русова в плечо. — Идите, Николай Владимирович, ведь у вас еще вся вахта впереди. Идите.

— Проклятая «Марина», что за ночь! — пробормотал Русов, постоял, раскачиваясь с пяток на носки, и зачем-то пошел в штурманскую, остановился возле стола, осмотрелся. — Ах, да... Ушел я...

Холодный сквозняк разгуливал по коридору, кажется, какой-то разгильдяй не закрыл дверь, ведущую на шлюпочную палубу. Он медленно шел по пустынному, ярко освещенному коридору, мягкая дорожка скрадывала звуки шагов, да и что шаги — надсадно выл ветер, дверь на ботдек действительно была раскрыта, тугой сырой ветер врывался в нее, и Русову вдруг показалось, что он видит ветер, его прозрачные, сырые воздушные волны, завихряющиеся в коридоре, кипящие в углах, бурно втекающие в помещения судна. Мотнув головой, Русов захлопнул дверь, прислонился к ней спиной...

Все смешалось в голове: лед Ладоги, легкие тени, скользящие в морозном свете луны, измученная, сипло дышащая мама, арестант, убежище, сложенное из трупов, в котором они втроем грелись от зыбкого огонька свечки, «Эльдорадо», «Коряк», механик, которому доктор лечил глаз, Анка, врачишка с «Коряка», о которой доктор продудел ему все уши... Бразильская яхта, налетевшая на рифы острова Святого Павла. И как ее туда занесло?..

Он повернул назад, прошел мимо машинного отделения и сквозь грохот двигателя и рев урагана услышал голоса, доносящиеся, кажется, из самого чрева танкера: «А я тебе говорю, шуруп ты неповоротливый, добавь еще масла, добавь!» Кажется, это Володин с кем-то из мотористов беседует... «А я вам говорю, масло налито до мерной черты, понимаете? До мерной!» — «А я тебе говорю: я эту двигушку знаю лучше тебя, шуруп ты... Ей, этой двигушке, масла всегда надо чуть более нормы. Долей, говорю!»

Масло. Двигушка... А где-то гибнут люди, карабкаются на риф, бултыхаются, захлебываются... Русов медленно шел мимо кают. Спят моряки. Храпят... «Лезь, Лысый, под стол, лезь!» — донесся чей-то визгливый от радости голос из-за двери каюты, в которой жили мотористы. «Хрюкай, Лысый, хрюкай, гад плешивый». — «Хр-рр! Хррр!» — прохрюкал моторист Семенов, а это наверняка был он, молодой, но совершенно лысый парень. Резвятся! Русов схватился за ручку: резвятся, когда!.. И отпустил ручку, подавил в себе вдруг вспыхнувшую злость на парней — никто ведь еще ничего не знает. И он быстро пошел по коридору, он шел, как пьяный, хватался за леера, упирался то правой, то левой рукой о переборки — танкер резко кренился то на один, то на другой борт.

— О н и высаживаются! — раздался вдруг за его спиной отчаянный крик. Русов резко обернулся: прямо на него, выставив вперед руки, бежал Юрик. — Старпом, это вы! О н и высаживаются!

— Стой! — Русов схватил его, попытался удержать, но Юрик вырвался, добежал до поворота коридора, вжался в угол и сполз спиной по переборке. Глаза его были вытаращены, лоб поблескивал от пота. Русов подошел к нему, положил ему руку на голову, и Юрик вдруг прижался к его ногам лицом, его била дрожь.

— Юрик, да что с тобой? Кто высаживается?

— О н и! Специальный отряд с Большой Короны... Я только что разговаривал с Великим Командором: они направлены за мной!

— Юрик, пойдем. Слышишь, какая непогода? Кто сейчас может высадиться? — Русов поднял Юрика, повел его к каюте, похлопал по плечу: — Ну же, возьми себя в руки.

— Николай Владимирович! Никого не пускайте на танкер, слышите?! Никого! Это могут быть они! И спрячьте меня куда-нибудь, слышите? Они — за мной, но я не хочу возвращаться т у д а, слышите? Не хочу, я остаюсь с вами, с Танюшкой... Спрячьте же меня!

— Хорошо, Юрик, хорошо, зачем тебе расставаться с нами, с Танюшкой? Вот и твоя каюта.

— Каюта? Нет-нет, я затаюсь в прачечной, там они меня не найдут. А вы меня заприте на ключ. Хотя нет, я сам закроюсь изнутри.

— Ну хорошо, Юрик, идем. Бери матрац да одеяло и идем в прачечную. И не бойся. Никому мы тебя не отдадим, никому.

Он помог Роеву перетащить в прачечную матрац, одеяло и подушку. Юрик заперся. А он с чувством какой-то неприязни к своим товарищам по рейсу — спят, храпят, хрюкают под столом!.. — понимая, что зря он злится на них, и все же злясь, совершил вновь путь по коридору мимо длинного ряда дверей, равнодушных к тому, что где-то в кипящей соленой воде тонули люди. Вошел в свою каюту. Что за ночь! Ветер все так же буйствовал, вспенивал воду, срывал с гребней волн пену и свивал из нее легкие, подвижные смерчики, будто пляшущие возле бортов танкера. Присмотреться, пофантазировать, так и представишь себе, что это не смерчики, нет, а чьи-то фигуры, то ли лыжники, стремительно несущиеся по ледяным холмам, то ли девушки с созвездия Северная Корона, танцующие в волнах и зовущие тебя принять участие в этом дьявольском хороводе.

Телефон зазвонил. Русов сорвал трубку.

— Думаю, что еще не спите, — послышался голос Жоры. — Новые вести, старпом. Плохая проводимость эфира, но Бубин все же достучался до Кейптауна. Слышите меня?

— Слышу, слышу, говори.

— Спасательное судно «Голиаф», посланное из Кейптауна в район гибели «Эльдорадо», подняло из воды троих.

— Троих? И все? Кого же именно?

— Да и в Кейптауне пока не знают. А в районе, где пропал «Коряк», одиннадцать баллов, чиф, молчит пока «Коряк», ищут его все суда экспедиции. Однако отдыхайте, больше звонить не буду.

Русов вернулся к иллюминатору, постоял немного, вглядываясь в толчею волн, а потом устроился на диване. Дергалось прихваченное к палубе цепочкой кресло, позвякивали кольца тяжелой занавески у койки, она то собиралась складками, открывая койку, то сама собой задергивалась.

Трое с «Эльдорадо»... Кто же спасся? «Коряк»... Что же у них там стряслось?.. Трое на льду Ладоги... Покинув свое временное страшное убежище, они продолжили путь... «Они высадились!» Уж не бразильская ли яхта «Эль Бореаль» — «Северная Корона» и есть они? Высадились, да неудачно, разбились о рифы острова Святого Павла...

Разбились... А они: он, мама и их новый странный знакомый из тюрьмы — продолжили путь. Сколько они так шли? Как не погибли в ту ночь? Перед самым рассветом они увидели смутный рубчик леса и огни костров. Люди показались. Вдвоем, втроем, поодиночке брели с озера к кострам и к низким серым строениям Ржевки те из ленинградцев, кто повернул назад, поняв; что вряд ли можно в такой мороз преодолеть ледяную ширь Ладожского озера. Люди шли к кострам, шли из последних сил, уже веря в свое спасение. Да вот и палатки. Грузовики, цепочкой съезжающие на лед с берега. Солдаты. «Стой! Эй ты, в бушлате, ходь сюда, — окликнул их боец, греющийся у костра. Скинув рукавицу, он шумно сморкнулся и, заглянув в палатку, позвал: — Лейтенант, эвон еще один из «Крестов» тащится». Полог палатки шевельнулся, и из нее выбрался одетый в меховой полушубок и затянутый ремнями портупеи лейтенант. «Ко мне! — приказал он. — Быстро. Сбежал? От нас не сбежишь!» Вересов бросил веревку саней и, вздохнув, сказал: «Ну вот и все, Коля. Живите, а я...»

Он топтался на месте, медлил, а лейтенант опять крикнул: «Ну что замер столбом? Назад в Ленинград подался? Грабить и убивать? Семенов, веди его». И лейтенант махнул рукой куда-то за палатку. Там, слегка присыпанная снегом, громоздилась какая-то серая груда. Он, Колька, вначале и не понял, что это там такое, а потом вдруг увидел чье-то белое лицо, руку. И вдруг бросился к лейтенанту, вцепился в него и закричал: «Не трогайте его, это... мой дядя. И он не убийца, не вор, нет!» Лейтенант растерялся. Колька увидел его молодое круглое лицо. Лейтенант проговорил: «Да ты что, малец? Отпусти! Да как же не убийца, ведь из «Крестов»!»

Тяжело поднявшись с санок, к лейтенанту брела мама и слабо выкрикивала: «Это мой брат, не убийца он, не вор... по недоразумению попал...» Лейтенант пятился к палатке, возле которой толпились солдаты, и тут Вересов торопливо проговорил: «Лейтенант! Она правду говорит, не уголовник я, арестован по недоразумению. Накатал кто-то на меня, понимаете?! Я майор, замвоенкома Петроградского военкомата, воевал в Испании, орденоносец». Солдаты подошли ближе. Мама и он, Коля, встали рядом с Вересовым, всем видом показывая, что они не отойдут от него, пускай расстреливают всех вместе, а лейтенант расстегнул полушубок и переспросил: «Майор? Из Петроградского военкомата, говоришь... говорите? — вдруг поправился он. — Как фамилия?» — «Вересов», — ответил мужчина. «Что-то я слышал про это дело, — нерешительно проговорил лейтенант и, приняв решение, успокаиваясь, произнес: — Хорошо. Идемте все в палатку».

Часа через полтора начальство, с которым лейтенант связался по телефону, приказало Вересова не трогать, а под охраной отправить в Ржевку, в комендатуру. «Спасибо вам, — бормотал Вересов, прощаясь. — Теперь вы для меня как родные». — «И вам спасибо. Если бы не вы... — устало говорила мама. — Все будет хорошо, вам поверят, бейте там фашистов. И к нам приходите, слышите? Обязательно приходите...»

Русов открыл глаза, посмотрел на часы, было без четверти четыре, пора на вахту, и, потянувшись за сигаретами, прислушался: ветер выл глуше, волны уже не вскидывались до иллюминаторов, качка стала более плавной, не такой резкой, как с вечера. Ну и слава богу, удрали, кажется, от этой «Марины», но что с «Коряком»? Нашелся ли? И кого все же спасли с «Эльдорадо»? Закурил, поморщился, голова будто полная дроби. Качнул головой, и ссыпалась дробь с тягучей болью от правого виска к левому. Без четверти четыре, самый сон... «Что за жизнь! — в который уж раз за этот рейс, за годы своих плаваний, с горечью подумал он. — Может, плюнуть на все да податься на сушу?» И об этом он размышлял не раз, да и какой моряк так не думал? Он глядел в подволок, по которому скользили зыбкие отсветы залитых лунным светом волн, и успокаивал себя — найдется «Коряк», найдется! Неторопливо курил и был еще весь в своих воспоминаниях, будто совершил длительное и трудное плавание туда, в свое тяжелое прошлое... Мама у дымного костра на льду Ладожского озера, похожая на ворох какого-то неопрятного тряпья — прожженное на боку зимнее, испачканное почему-то мелом пальто, рыжее байковое одеялко на плечах, заиндевелый шерстяной платок, а поверх гобеленовая, кулем, скатерть, из которой выглядывало сморщенное, как печеная картофелинка, такое родное, постаревшее лицо. И себя припомнил, неповоротливо, в длинном, до пят, отцовском пальто, бегущим за солдатами, которые уводили Вересова в сторону построек станции Ржевка. «Гребецкая, пятьдесят семь! — кричал он. — Квартира двадцать пять! Приходите!..»

Однако пора. Русов быстро прошел в душевую, включил холодную воду, вскричал, когда вода хлестнула по телу. Крепко растираясь махровым полотенцем, чувствуя, как тело наливается бодростью, он думал о том, что в океане никогда нельзя надеяться, что то или иное испытание последнее в рейсе, черта с два! Вот, к примеру, минует и это безобразие, ураган «Марина», и, конечно же, найдется «Коряк», найдется, а где-то впереди ожидают их новые сложности, а с ними и напряжение всех сил. Или это и является сутью любой морской работы — сплошное, бесконечное испытание твоих физических и моральных способностей? Наверняка и на его вахте, до которой осталось всего пяток минут, произойдет нечто такое, что все предыдущие сложности покажутся сущим пустячком. Хлопнет дверь рубки, с мрачным лицом войдет Бубин и положит на штурманский стол бумажонку, прочитав которую...

Резко зазвонил телефон. Так. Уже что-то произошло, коль звонят ему из рубки! Какие-то важные вести? О ком? О чем? Немного пригнувшись, Русов заглянул в зеркало, причесался. Ну и морда — лицо белое, с желтоватинкой у глаз... Опять требовательно и настойчиво загремел телефонный звонок, и, быстро одеваясь, Русов понял: звонил капитан, только он мог звонить ему повторно, после того, как Русов не поднял трубку. Так, где галстук? И как он оказался под койкой? Иду-иду!..

— Извини, что побеспокоил, — буркнул капитан, протягивая руку. Русов пожал плечами: о каком беспокойстве может идти речь? Работа есть работа. Капитан нахмурился. Действительно, что за чушь он несет? Кашлянул и, повысив голос, сказал: — Кажется, нам предстоят новые спасательные работы, Коля, черт бы побрал эту «Марину».

— Идем на поиск «Коряка»? — Голос у Русова со сна был хриплым, грубым.

— Нет, его ищут все суда Южной экспедиции. Тут другое: порт Ресифи обращается ко «всем-всем», кто находится в широтах острова Святого Павла, с просьбой обследовать остров. Они полагают, что члены погибшей бразильской яхты «Эль Бореаль» могли выбраться на этот островок...

— В общем-то, я такое предполагал. Выходит, что в этих широтах, капитан, «все-все» — это мы?

— Вот именно, курс-то наш лежит как раз мимо острова, и вокруг на несколько тысяч миль никого, кроме нас, нет. — Капитан направился в штурманскую, Русов последовал за ним, и оба склонились над столом, на котором лежала карта, вгляделись в маленькую, будто муха оставила свой следок, точечку. Это и был остров Святого Павла, или, как его называют бразильцы, Санта Пауло. Капитан взял циркуль, смерил расстояние от той точки, в которой находился «Пассат», до острова. Бросил циркуль: — Топать еще семьсот с лишним миль, да на некоторое изменение курса уйдет миль сто... В общем, трое суток хода.

— Ас управлением связались?

— Угу. И уже получили ответ за подписью Огуреева. «Действуйте на свое усмотрение». А как нам действовать, а?

— Ах, Огуреев, Огуреев! Осторожен, большим начальником будет, — усмехнулся Русов и, взяв линейку, прочертил новый курс, четкую линию к острову Святого Павла. Поглядел на капитана. Тот кивнул, а Русов сказал: — Лишь бы они выбрались с. рифов на остров, эти лихие мореплаватели. — Задумался: — Странно, как они могли наскочить на этот островишко? Скала посредине океана, ее при желании-то обнаружить трудно, а они трахнулись о нее?

— Коля, я ушел, — ослабшим голосом проговорил капитан. — Столько трагических событий, да наш еще разговор. Все так живо, страшно вспомнилось... Ну, спокойной вахты.

— Уж куда там. — Русов облокотился о стол, уставился в точечку на карте. — Странно все это, капитан, очень странно.

— Да, вот что еще. Получено известие о тех, кто спасся с танкера «Эльдорадо». Радиограмма на столе, под лоцией.

Да, странно все это, очень странно. Русов ходил взад-вперед по рубке, порой останавливался у лобовых окон и подолгу глядел в океан. Все так же громоздились волны, очертания их сгладились, и ветер уже не срывал с них пену, а лишь рябил воду, растягивал по волнам серебристые узоры, похожие на серебристую витиеватость клинка дамасской стали. Утихает «Марина», не угналась за нами, а за трое суток, что они потратят на переход к острову, и вообще все стихнет, ветер останется за кормой, будет светить солнце, но зыбь не уймется, мягкая и пологая в океане, она очень опасна возле берега, а тем более такого, каким является тот островок Санта Пауло... Так значит, о н и высадились? Ну да, они высадились на этот островок, лежащий вблизи курса, которым идет «Пассат» специально, чтобы...