Глава третья

Продолжение царствования Алексея Михайловича

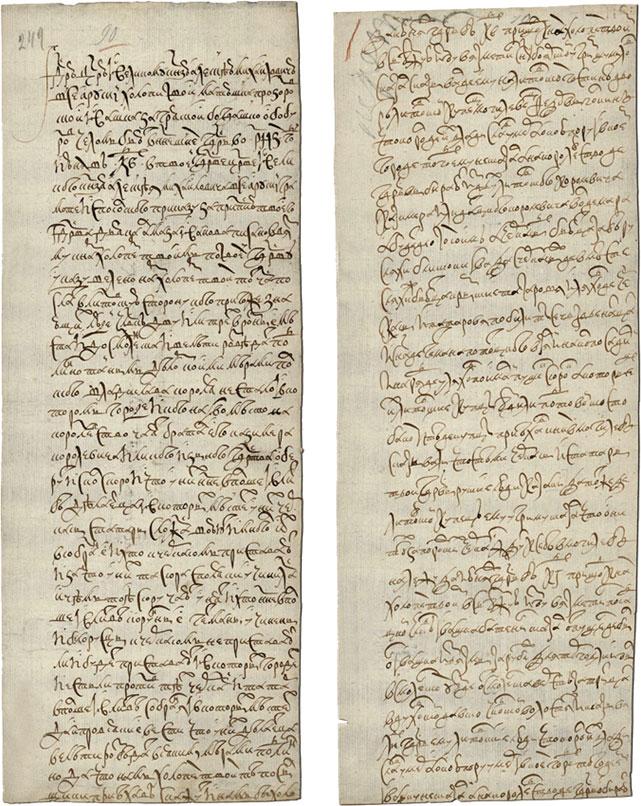

Богдан Хмельницкий. – Его ссора с Чаплинским; его сношения с королем Владиславом и бегство в Запорожье. Хмельницкий в Крыму и получает помощь от хана. – Рада в Запорожье; Хмельницкий гетман. – Движение гетмана Потоцкого, его письмо к королю. – Битвы при Желтых Водах и у Корсуни. – Письмо Киселя. – Универсалы Хмельницкого и восстание хлопов в Малороссии. – Смерть Владислава. – Опасение Киселя насчет Москвы. – Первые сношения Хмельницкого с московскими воеводами. – Сношения его с польским правительством. – Переписка с Киселем. – Князь Иеремия Вишневецкий свирепствует против восставших русских. – Князь Доминик Острожский; письма его, киевского воеводы Тышкевича и Киселя. – Неудачи последнего относительно мирных переговоров. – Битва под Пилявцами. – Хмельницкий отступает от Замостья по желанию нового короля Яна Казимира. – Торжественный въезд Хмельницкого в Киев. – Поведение его на радостях. – Переяславские переговоры с комиссарами королевскими. – Приготовление к войне с обеих сторон. – Збараж и Зборов. – Мир. – Сношения Хмельницкого с Москвою. – Посольство Неронова в Украйну. – Писарь Выговский. – Посольство боярина Пушкина в Польшу. – Тимошка Акундинов у Хмельницкого. – Сношения его с князем Прозоровским, путивльским воеводою. – Посольство Протасьева и Унковского к Хмельницкому с требованием выдачи самозванца. – Непрочность Зборовского мира. – Нерешительность Москвы. – Польша старается поссорить Москву с козаками. – Новая война у Польши с козаками. – Битва при Берестечке. – Литва в Киеве. – Старания побудить Москву к решительному шагу. – Белоцерковский мир. – Сочувствие к делу козаков в Белоруссии. – Новые попытки Польши поссорить Москву с козаками. – Посольство Прончищева в Польшу и Пенцлавского в Москву. – Предлог к разрыву остается. – Хмельницкий считает Белоцерковский мир только перемирием. – Переселение малороссиян в московские украйны. – Предложение Хмельницкому со стороны царя выселиться со всем войском в московские пределы. – События при Батоге. – Затруднительное положение Хмельницкого: он сильно упрашивает царя принять Малороссию в подданство. – Посольство князя Репнина в Польшу для окончательных переговоров. – Царь объявляет Хмельницкому, что принимает Малороссию в подданство. – Собор по этому случаю. – Третья война Хмельницкого с поляками. – Дело под Жванцом. – Посольство Бутурлина в Малороссию. – Переяславская рада. – Бутурлин в Киеве; митрополит Сильвестр Коссов. – Пункты челобитной Войска Запорожского, утвержденные царем. – Донесение князя Куракина из Киева о поведении Коссова. – Приезд игумена Гизеля в Москву. – Обзор сношений Московского государства с европейскими державами до начала польской войны.

Никон стал верховным пастырем церкви и главным советником царя в то время, когда Алексей Михайлович должен был решить великий вопрос о соединении Малой России с Московским государством. Мы видели, что в сороковых годах XVII века государство Польское, по-видимому, достигло своей цели относительно козаков: число последних сильно ограничено и небольшая толпа находится в повиновении у офицеров, от правительства назначенных; реестровых, настоящих козаков мало, они спокойны. Но условия, которые заставляли простой люд Украйны бежать в козаки, существовали по-прежнему, и знамя, под которое эти беглецы могли становиться, знамя религиозное, по-прежнему было готово; недоставало человека, вождя восстания. Вождь нашелся. Зиновий Богдан Хмельницкий, сын козацкого сотника Михайлы Хмельницкого, убитого в сражении с турками при Цецоре, сам попался в этом сражении в плен к татарам, скоро, впрочем, освободился от него, возвратился к своим козакам и получил звание войскового писаря. Хмельницкий был козак видный во всех отношениях: храбрый, ловкий, деятельный, грамотный; у него было и состояние, хутор Субботово в Чигиринском старостве. За это-то Субботово началась у него ссора с Чаплинским, подстаростою чигиринским. Известно, как в это время в Польше действовали друг против друга враждующие, и понятно, кто должен был осилить в борьбе – шляхтич или козак? С шайкою голодных людей наехал Чаплинский на слободы Хмельницкого, завладел гумном, на котором находилось 400 копен хлеба, и всех домашних Хмельницкого заковал в цепи; самого Богдана держал четыре дня в тесном заключении и освободил только по просьбе жены своей. Богдан подал жалобу в суд; в отмщение за это Чаплинский приказал своей дворне схватить десятилетнего сына Хмельницкого и высечь плетьми среди базара; приказ был исполнен так хорошо, что мальчика чуть живого принесли домой и скоро после того он умер. Зять Чаплинского клялся не раз пред козаками, что Хмельницкому не быть в живых. Поедет ли Богдан куда по делам службы, воротится домой, а на конюшне нет серого коня: взяли за поволовщину. Отправится он в поход против татар, сзади подъедут к нему и стукнут по голове так, что не быть бы живому, если б не защитил железный шлем, да и скажут в оправдание, что приняли его за татарина. Но частной вражды с Чаплинским было еще мало: свой козак донес польскому начальству на Хмельницкого, будто он замышляет старые козацкие проказы, хочет отправить на море вооруженные суда. Действительно, шел слух, что король Владислав, замышляя войну против турок, на которую не согласился, однако, сейм, прислал козакам позволение готовить суда для выхода в море и прислал даже деньги на постройку судов. В Варшаве рассказывали московскому гонцу Кунакову, что зимою 1646 года Хмельницкий с десятью товарищами приезжал в Варшаву в челобитчиках от всего Войска Запорожского, бил челом королю Владиславу на обидчиков своих и на жидов в их налогах. Владислав король в то время гнев держал на сенаторов и на всю Речь Посполитую за то, что ему не дали воли войны вести с турками и собранное для этой войны немецкое войско приговорили на сейме распустить, а немцам он давал деньги из приданого жены своей. Так, призвавши Богдана Хмельницкого и черкас челобитчиков, Владислав говорил им, что сенаторы его вдались в свою волю, панства его пустошат, а его мало слушают; написав саблю, король дал Богдану Хмельницкому и сказал: «Вот тебе королевский знак: есть у вас при боках сабли, так обидчикам и разорителям не поддавайтесь и кривды свои мстите саблями; как время придет, будьте на поганцев и на моих непослушников во всей моей воле». И пожаловал Владислав Богдана Хмельницкого атаманством и отпустил его и всех челобитчиков, одаривши их сукнами и адамашками. Осенью 1647 года замыслил король Владислав войну вести с турским султаном, пожаловал Богдана Хмельницкого гетманством запорожским, послал ему свое жалованье и вперед обещал прислать на жалованье черкасам и на челновое дело 170 000 злотых польских к лету 1648 года. Богдан за эти деньги обещал королю изготовить на полгода Запорожского Войска и с вольными 12 000 да к морскому ходу сто челнов. Узнавши об этом, Конецпольский замыслил Богдана убить и послал звать его к себе на банкет, но Хмельницкий, зная умысел, на банкет не поехал. Тогда Конецпольский послал 20 человек людей своих взять Богдана силою, но Хмельницкий вступил в битву с этими посланными у себя на дворе, убил 5 человек, а 15 убежало, тогда как с Хмельницким на дворе было только четыре человека. После этого Хмельницкий тотчас же побежал в Запорожье.

Отсюда явились от Богдана грамоты к разным лицам; к Ивану Барабашу, полковнику черкасскому, он писал: «Так как на многократные мои советы и предложения ваша милость не изволили склониться, чтоб по давним грамотам королевским, у вас в сохранении бывшим, просить короля и сенаторов о новой привилегии на утверждение прав и вольностей козацких и малороссийских и на удержание людских обид и разорений, особенно же превращения православных церквей в униатские, то я, сожалея об этом и потерпевши бесчестие и разорение от негодяя Чаплинского, должен был придумать средство, как бы забрать в свои руки королевские привилегии, валявшиеся между платьем жены вашей, и с их помощью сделать что-нибудь лучшее для погибающей Украйны, выпросить ласку и милость у королевского величества, панов сенаторов и всей Речи Посполитой. Утешаюсь тем, что Бог помог мне высвободить из вашей неволи и привезти к Запорожскому Войску привилегии королевские. А что ваша милость таил привилегии, нужные всему народу малороссийскому, и для своих выгод не хотел просить королевской милости за наших людей украинских, плачущих от поляков, за это все Войско Запорожское считает вас годным в полковники не над людьми, а над овечками либо свиньями». К польскому комиссару Шембергу, поставленному над козаками, Хмельницкий писал, что он принужден бежать от насилий Чаплинского и что на днях запорожцы отправляют послов к королю и сенаторам просить о привилегиях. О том же писал к Потоцкому, гетману коронному, распространяясь о насилиях Чаплинского, который притесняет не только мирян, но и священников: где случится ему видеться и говорить с православным священником, то никогда не оставит его, не обесчестивши, волос и бороды не вырвавши и палкою ребер не пересчитавши.

С. Васильковский. Украинская деревня. Конец XIX в.

С. Васильковский. Казаки в степи. Конец XIX в.

Хмельницкий разглашал и в Запорожье, между простыми козаками, что будет отправлено посольство в Варшаву просить короля о защите, разглашал также, что хочет идти на Дон и подбить тамошних козаков к морскому походу на турок; разглашал он это для того, чтоб шпионы польские не донесли своему правительству о настоящем намерении его, о котором он советовался со старшиною; это намерение было доставить себе управу саблею, а не посольствами в Варшаву. По совету атаманов – кошевого и куренных – в первых числах марта 1648 года выехал Хмельницкий из Сечи с своими товарищами, такими же, как он, беглецами, выехал на остров Томаковский под предлогом, что там удобнее будет кормиться и людям его и лошадям, а в самом деле поехал в Крым просить у хана помощи на поляков. Хан долго думал с мурзами, давать или не давать войско Хмельницкому? Боялся он, не нарочно ли Богдан подослан поляками, чтоб обманом ввести орду в Польшу и там истребить ее готовыми войсками. Хмельницкий объявил, что готов присягнуть и оставить сына своего заложником; присяга дана была на сабле ханской, молодой Хмельницкий (Тимофей) оставлен в заложниках; однако хан не двинулся сам, а отправил с Хмельницким мурзу Тугай-бея с четырехтысячным отрядом. 18 апреля возвратился Хмельницкий в Запорожье, куда кошевой стянул уже с лугов, веток и речек все войско низовое, конное и пешее; молодцы собрались, но не знали, зачем собрал их атаман, пока не приехал Хмельницкий из Крыма. В тот день, когда он приехал, по заходе солнца выпалили из трех пушек, на рассвете другого дня выпалили в другой раз; на этот призыв козаки стали высыпать из разных углов, и когда ударили в котлы для призыва на раду, то сечевой майдан (площадь) оказался мал, вышли из крепости на просторное место, где и объявили войску, что начинается война против поляков и что хан будет за козаков благодаря старанию Хмельницкого; тогда все войско закричало, чтоб Хмельницкий был гетманом, и Богдан принял опасную роль Павлюги и Остранина. Новый гетман постановил с атаманами, чтоб выступило в поход не более осьми или десяти тысяч козаков, а прочие разошлись бы по своим местам, к своим промыслам, и были готовы выступить по первому приказу гетманскому.

Между тем уже давно по Украйне несся слух, что на Запорожье приготовляется восстание: народ поднял головы и втихомолку готовил оружие, ожидая избавителей. Хитрые грамоты Хмельницкого с известием, что все дело состоит в отправлении козацкого посольства к королю с челобитьем, таинственность, с какою он действовал, уменье утаить свою поездку в Крым – ничто не помогло; напуганные, чуткие поляки встрепенулись; коронный гетман Николай Потоцкий хорошо помнил последние восстания, хорошо знал, что при этих восстаниях поляки должны иметь дело не с горстью запорожцев, но с целым низшим народонаселением Малороссии, и потому, несмотря на бездорожье, 18 февраля уже был на Украйне; сам он расположился в Черкасах, а гетман польный Калиновский – в Корсуни. Оправдывая свою поспешность, Потоцкий писал королю: «Не без важных причин, не необдуманно двинулся я в Украйну с войском вашей королевской милости. Склонила меня к тому просьба любезных братьев, из которых одни, спасая жизнь и имение, бежали из Украйны на поле битвы, другие, оставаясь в домах своих, не полагаясь на свои силы, горячими просьбами умоляли, чтоб я своим присутствием и помощью спасал Украйну и спешил потушить гибельное пламя, которое до того уже разгорелось, что не было ни одной деревни, ни одного города, в котором бы не раздавались призывы к своеволию и где бы не умышляли на жизнь и имение панов своих и державцев, своевольно напоминая о своих заслугах и о частых жалобах на обиды и притеснения. Это было только предлогом к мятежам, потому что не столько их терзали обиды и притеснения, сколько распоряжения республики, постановление над ними старших от вашей королевской милости; они хотят не только уничтожить эти распоряжения, но и самовластно господствовать в Украйне, заключать договоры с посторонними государями и делать все, что им угодно. Казалось бы, что значит 500 человек бунтовщиков; но если рассудить, с какою смелостью и в какой надежде поднят бунт, то каждый должен признать, что не ничтожная причина заставила меня двинуться против 500 человек, ибо эти 500 человек возмутились в заговоре со всеми козацкими полками, со всею Украйною. Если б я этому движению не противопоставил своей скорости, то в Украйне поднялось бы пламя, которое надобно было бы гасить или большими усилиями, или долгое время. Один пан, князь воевода русский (Иеремия Вишневецкий), отобрал у своих крестьян несколько тысяч самопалов, то же сделали и другие; все это оружие вместе с людьми перешло бы к Хмельницкому. Хотя я и двинулся в Украйну, но не для пролития крови христианской и в свое время необходимой для республики, двинулся я для того, чтоб одним страхом прекратить войну. Хотя я и знаю, что этот безрассудный человек Хмельницкий не преклоняется кротостию, однако не раз уже я посылал к нему с предложением выйти из Запорожья, с обещанием помилования и прощения всех проступков. Но это на него нисколько не действует; он даже удержал моих посланцев. Наконец, посылал я к нему ротмистра Хмелецкого, человека ловкого и хорошо знающего характер козацкий, с убеждением отстать от мятежа и с уверением, что и волос с головы его не спадет. Хмельницкий отпустил ко мне моих послов с такими требованиями: во-первых, чтоб я с войском выступил из Украйны; во-вторых, чтоб удалил полковников и всех офицеров; в-третьих, чтоб уничтожил установленное республикою козацкое устройство и чтоб козаки оставались при таких вольностях, при которых они могли бы не только ссорить нас с посторонними, но и поднимать свою безбожную руку на ваше величество. Ясно видно, что к этой цели стремится его честолюбие. В настоящее время он послал в Понизовье за помощью к татарам, которые стоят наготове у Днепра, и осмелился несколько сот из них перевезти на эту сторону, чтоб они разогнали нашу стражу, поставленную мешать соединению мятежников с Хмельницким. Что он давно обдумал, как начать бунт и как действовать, – в этом ваша королевская милость убедиться изволите, обратив внимание на число его сообщников, простирающееся теперь до 3000. Сохрани Бог, если он войдет с ними в Украйну! Тогда эти три тысячи быстро возрастут до 100 000, и нам будет трудная работа с бунтовщиками. Для предохранения отечества от этого зловредного человека есть средство, предлагаемое вашею королевскою милостию, а именно: позволить своевольным побеги на море, сколько хотят. Но не на море выйти хочет Хмельницкий, хочет он в стародавнем жить своеволии и сломать шею тем постановлениям, за которыми так много трудились, за которые пролилось так много шляхетской крови. Признал бы я полезным для общего блага позволить козакам идти на море и для того, чтоб это войско не занимало полей, и для того, чтоб не отвыкало от давнего способа вести войну; но в настоящее смутное время этому нельзя статься: частию потому, что челны еще не готовы, другие и готовы, но не вооружены. Если суда и будут готовы, то главное в том, чтоб успокоенные козаки, как скоро наступит необходимость для республики и вашей королевской милости, отправлены были в надлежащем порядке. Но сохрани Боже, если они выйдут в море прежде укрощения бунта: возвратясь, они произведут неугасимое возмущение, в котором легко может исчезнуть установленное козацкое устройство, а турки, раздраженные козаками, вышлют против нас татар».

Предвещания Потоцкого сбылись: у Хмельницкого было много войска в Украйне. 13 апреля двинулся передовой отряд польских войск Днепром и сухим путем, двинулись и реестровые козаки с Барабашем, полковником черкасским; большая часть регулярного войска состояла из русских; предводителями были козацкий комиссар Шемберг и сын коронного гетмана Степан Потоцкий. 22 апреля выступил и Хмельницкий из-за Запорожья с осьмитысячным отрядом; Тугай-бей шел за ним с татарами; держали путь к устью Тясмина, к потоку Желтые Воды. Реестровые козаки, шедшие в лодках с Барабашем и опередившие сухопутную рать, вошли в сношения с Хмельницким и передались ему, убивши Барабаша и всех тех, кто был верен польскому правительству. 5 мая у Желтых Вод встретился Хмельницкий с сухопутным польским войском, и после трехдневной битвы (5, 7 и 8 мая) поляки потерпели страшное поражение, так что и десятка их не успело спастись бегством. Покончивши с молодым Потоцким, который умер от ран в плену, Хмельницкий двинулся навстречу к старому, сошелся с ним 16 мая у Корсуня и поразил наголову: оба гетмана – коронный великий Потоцкий и польный Калиновский – попались в плен и были отосланы к хану в Крым; поляки потеряли 127 офицеров, 8520 рядовых, 41 пушку. Поражение приписывали неблагоразумному разделению войска на две части, отправлению одной из них вперед с молодым Потоцким; иные упрекали коронного гетмана за несогласие с товарищем своим Калиновским и за распутство, которому он был предан, несмотря на свои преклонные лета. Укоры сыпались на побежденных; как обыкновенно бывает, каждый говорил, что если б сделали иначе, если б послушались его советов, то не было бы беды. Известный нам Кисель писал к архиепископу гнезненскому (от 31 мая): «Рабы теперь господствуют над нами; изменник учреждает новое княжество: несчастные братии наши среди внезапной опасности, бросая родину, дома и другие ценные предметы, бегут во внутренность государства. Безумная чернь, обольщенная тем, что Хмельницкий щадит ее, предавая огню и мечу одно шляхетское сословие, отворяет города, замки и вступает в его подданство. Я первый, хотя в отечестве последний, потеряв за Днепром сто тысяч доходу, едва имею от десяти до двадцати тысяч, да и то один Бог знает, не завладеет ли и этим неприятель? Кроме того, я имею несколько сот тысяч долгу, нажитого на службе королю и отечеству. Много и других мне подобных. Мы будем нищими. Но откуда пришла эта беда, об этом подробно объяснено в моих письмах к королю, потому что несчастное предвидение моего ума, а больше свет разума предугадывали и предчувствовали все то, что теперь случилось. Видя, что козаки, угнетенные более простых холопов и ненавидимые, ушедши на Запорожье, составляют заговор, я всеми силами убеждал кастеляна краковского (Потоцкого) не искать одного козака по днепровским потокам, а лучше всех козаков удерживать в повиновении и, допуская для них исключение из законов, как-нибудь приласкивать их. Во-вторых, я советовал не раздроблять малочисленного войска на отряды; в-третьих, не выпускать за Днепр известия о дальнейшем мятеже козаков; в-четвертых, чтоб не раздражать татар, не нужно высылать войско в поле, но ожидать, что дома станет делать изменник, а между тем снестись с беем очаковским и с Крымом, чтоб Хмельницкий не имел там пристанища. Когда гетман не хотел принять моих советов, то я послал их к королю; государь одобрил мое мнение и послал приказ, чтоб отправка войск – одного за Днепр, а другого в степь – была приостановлена. Но враг советов – опрометчивость все предупредила и погубила уже себя, нас и большую часть отчизны». Но мы видели, как оправдывал Потоцкий перед королем свою поспешность, как боялся, чтоб Хмельницкий не вошел на Украйну, где найдет сто тысяч союзников, с которыми полякам трудно будет сладить. Справедливости этих соображений нельзя не признать, но разделение сил действительно оправдать трудно.

Ю. Брандт. Перед охотой. Конец XIX в.

Ю. Брандт. У брода. Конец XIX в.

После Корсунской победы Хмельницкий подошел к Белой Церкви, расположился там обозом и разослал 60 универсалов с призывом к восстанию; вся Украйна взволновалась; поднялись крестьяне, пошли в козаки и стали свирепствовать против шляхты, жидов и католического духовенства; они образовали несколько шаек, или гайдамацких загонов, как тогда называли, и рассеялись в разных направлениях под начальством вождей, оставивших по себе кровавую память в летописях и преданиях народных. К умножению смуты и разнузданности вдруг разнеслась весть о смерти короля Владислава. «Теперь, – пишет Кисель к архиепископу-примасу, – теперь, когда нас постигло такое сиротство, мы не знаем, что еще замышляет султан турецкий и что замышляют москвитяне, которые 30 мая дали знать о себе, что вследствие моих писем, отправленных по королевскому приказанию, царь их, исполняя условия братского союза, отправил сорок тысяч вспомогательного войска против татар. Это войско стояло уже в шести милях от Путивля; но когда битва предварила их прибытие, когда успехи изменника уже стали им известны и когда сделается еще известным, что мы не имеем государя, то кто может поручиться за них? Одна кровь, одна религия!» Действительно, 1 мая (ст. ст.) Кисель дал знать путивльскому воеводе Плещееву, что татары 22 апреля на Желтых Водах окружили польский отряд, высланный против изменников-черкас. Кисель требовал помощи от московских воевод по договору. 20 мая царь приказал своим ратным людям сходиться с литовскими людьми и с ними заодно промышлять над татарами; будучи в литовской земле, дурна никакого не чинить, грабежу никакого бы не было, а хлеб и что довелось покупать; с литовскими людьми стоять смирно, драк бы и задоров никаких не было, не бражничать и табаку не покупать. Но вслед за этим получены были известия, что поляки разбиты, гетманы в плену, козаки копятся во всех литовских городах и идут беспрестанно в сход к гетману Богдану Хмельницкому. Путивльский воевода Плещеев доносил, что татары запорожским козакам становятся сильны, потому что их вдвое больше, чем козаков; и Хмельницкий пишет по городам, чтоб уездные люди от татар береглись и бежали из уездов в города; Хмельницкий же рассылает от себя полковников и сотников с запорожскими козаками по сю сторону Днепра в украйные города и велит им прибирать козаков, а урядников, державцев, поляков и жидов велит побивать. Паны-поляки и жиды все бегут в Польшу.

Стародубец Григорий Климов рассказывал в Посольском приказе: посылали его из Севска воеводы с грамотами к Адаму Киселю; ехал он из Севска на Киев, потому что Адама Киселя сказали за Киевом во 150 верстах, в городе Гоще. С версту от Киева взяли его крымские татары и запорожские козаки; козаки, увидя, что у него хохла нет, взяли его у татар к себе и отвели к гетману своему Богдану Хмельницкому, который стоял в городе Мошнях, от Киева верстах во ста. Хмельницкий взял у него листы, назначенные к Киселю, и сказал: «Не по что тебе к Адаму ехать, я тебе дам к царскому величеству от себя грамоту. Прислали ко мне грамоты князь Еремей Вишневецкий и Адам Кисель, просят, чтоб я татар не пускал к ним в дальние места, а держал бы их в степи, и просят мира. Я, по их прошенью, велел крымскому царевичу отступить в степь к Желтым Водам». Свое войско Хмельницкий распустил за Днепр, к путивльскому рубежу, на маетности Потоцкого, Вишневецкого и Адама Киселя; города у них все побрали, а крестьяне все пошли в козаки. Новгородок Северский взяли и ляхов везде побивали, а от Новагородка пошли к Чернигову; сколько у них войска, сказать нельзя, потому что, в который город придут, и тут у них войска прибывает много, изо всяких чинов русские люди, кроме ляхов; жиды многие крестятся и пристают к их же войску, а лях, хотя и захочет креститься, не принимают, всех побивают, говорят, чтоб в Польше и Литве всех ляхов побить за то, что веру христианскую ломали и многих христиан побивали и насильно к лядской вере приводили. Хмельницкий говорил Климову: «Скажи в Севске воеводам, а воеводы пусть отпишут к царскому величеству, чтоб царское величество Войско Запорожское пожаловал денежным жалованьем; теперь ему, государю, на Польшу и на Литву наступить пора; его бы государево войско шло к Смоленску, а я, Хмельницкий, стану государю служить с своим войском с другой стороны. Если тебя станут расспрашивать государевы приказные люди, то ты скажи им тайно, что королю смерть приключилась от ляхов: сведали ляхи, что у короля с козаками ссылка, послал от себя король грамоту в Запорожье к прежнему гетману, чтоб козаки за веру христианскую греческого закона стояли, а он, король, будет им на ляхов помощник; эта грамота королевская от прежнего гетмана досталась мне, и я, надеясь на то, войско собрал и на ляхов стою». В грамоте своей к царю, означенной осьмым числом июня, Хмельницкий извещал о Желтоводской и Корсунской победах и о смерти королевской. «Думаем, – писал Хмельницкий, – что смерть приключилась от тех же безбожных неприятелей его и наших, которых много королями в земле нашей; желали бы мы себе самодержца государя такого в своей земле, как ваша царская велеможность православный христианский царь. Если б ваше царское величество немедленно на государство то наступили, то мы со всем Войском Запорожским услужить вашей царской велеможности готовы».

Путивльский воевода Плещеев сносился с князем Иеремиею Вишневецким о войне против татар. Посланец Плещеева был перехвачен Хмельницким, который прислал путивльскому воеводе укорительную грамоту, что русские хотят помогать полякам на козаков, ибо война у поляков с козаками, а не с татарами. «Мы желаем, – пишет Хмельницкий, – не того, чтоб православный государь Алексей Михайлович воевал с нами, но чтоб он был и ляхам и нам государем и царем, чтоб ляхи за веру нашу с нами больше биться не помышляли». Царь приказал Плещееву отписать Хмельницкому, что он никогда не писал к Вишневецкому о соединении русских с поляками против козаков, что кто-нибудь распускает об этом слух на ссору. Но Хмельницкий не успокоился этим ответом и писал опять к Плещееву: «Уже третьего посла вашего перехватываем, вы все сноситесь с ляхами на нас. Если вы хотите на нас, на свою веру православную христианскую меч поднять, то будем Богу молиться, чтоб вам не посчастливилось; легче нам, побившись между собою, помириться, а помирившись, на вас поворотиться. Мы вам желали всего доброго, царю вашему желали королевства Польского, а потом, как себе хотите, так и начинайте, хотите с ляхами, хотите с нами».

Поднимая украинский народ и московского царя против Польши, Хмельницкий в то же время по совету Киселя решился попробовать, как отзовется ему польское правительство. Как бы еще не зная о смерти королевской, в половине июня Хмельницкий отправил в Варшаву четырех старшин с пунктами, в которых заключались жалобы и просьбы козаков, и с своим письмом к королю. Пункты были следующие: 1) паны обходятся с нами, людьми войсковыми, хуже, чем с невольными; 2) хутора, луга, мельницы и все, что им понравится в домах у козаков, берут насильно, мучат, убивают; 3) берут десятину и поволовщину; 4) старых козацких жен и отцов, хотя бы сын находился на службе, облагают чиншом, как и других крестьян; 5) козацких жен, тотчас по смерти козаков, заставляют без милости работать наравне с мещанами; 6) паны полковники нас не защищают, а еще помогают обижать нас; вещи наши и пожитки под видом торга берут за половину цены; 7) жолнерская челядь забирает у козаков волов, скот и всякие пожитки; 8) на Запорожье и на Днепре не дают промышлять, ни зверей, ни рыбы ловить, а с головы каждого козака берут по лисице; если же не поймает козак лисицы, то отбирают самопалы; панам полковникам подводы даем или вместо подвод платим деньгами;

9) военную добычу и даже молодых татар паны полковники отнимают у козаков; 10) нашедши какую-нибудь причину, тотчас сажают козака в тюрьму и, где чуют взятку, не выпустят, пока не получат доброго выкупа; 11) была воля королевская, чтоб мы шли на море, и на челны выданы нам деньги, а к Запорожскому Войску предполагалось прибавить еще 6000; но старшие наши не позволили, чтоб войско состояло из 12 000, хотя мы обещаем и клянемся, что, сверх этого числа, принимать людей в войско не будем; а с 6000 мы не можем оказывать услуг ни королю, ни республике; 12) чтоб заслуженное жалованье, которого мы не получали в течение пяти лет, было сполна отправлено к нам вместе с комиссиею; 13) просим о духовенстве древней религии греческой, чтоб оно оставалось неприкосновенным, чтоб церкви, отданные униатам, опять оставались при своих стародавних правах. В своем письме Хмельницкий повторял те же жалобы: «Даже жиды, в надежде на панов урядников, также причиняют нам великие обиды. Невероятно, чтоб даже в турецкой неволе христиане переносили такие несчастья, какие переносим мы, нижайшие подножия вашей королевской милости. Мы совершенно понимаем, что все неистовства совершались над нами наперекор вашей королевской милости, потому что постоянно слышим: «Вот вам король! А пособит ли вам король, такие-то дети!» После этого мы не можем уже переносить таких обид и незаслуженных мучений. Не имея более возможности жить в домах своих, мы, бросив жен, детей и все убогое имущество, бежали в Запорожье, откуда предки наши с давнего времени привыкли служить Короне Польской и вашей королевской милости. Но и здесь обратили в ничто наши воинские привилегии, тогда как Бог свидетель, что мы не сделали ничего своевольного. Когда пан кастелян краковский (Потоцкий) напал на нас в самом Запорожье, то мы должны были призвать на помощь хана крымского. По воле Божьей случилось, что при сухих дровах и сырым досталось. Кто тому причиною, рассудит сам Бог, а мы готовы жертвовать жизнью для республики. Затем нижайше просим вашу королевскую милость оказать нам отеческое милосердие, и, простив невольный грех, повелите оставить нас при древних правах и привилегиях». Посланцы козацкие застали Владислава во гробе, были допущены поклониться телу и получили такой ответ от временного правительства (от 22 июля): «Нет надобности объяснять вам совершенного вами преступления; хотя республика могла бы отомстить вам, но мы, не желая более пролития крови христианской, снисходя на вашу нижайшую и покорную просьбу, согласились назначить панов комиссаров, людей знатных, которые объявят вам дальнейшую волю республики. Республика не откажет вам в прощении, но требует, чтоб вы как можно скорее освободили всех пленных, деятельно преследовали предводителей разбойничьих шаек, которые теперь собираются в разных местах и нападают на шляхетские дома, и чтоб прервали всякую связь с неверными». Назначены были и комиссары для переговоров с Хмельницким, во главе их – Кисель.

С. Васильковский. Весенний день на Украине. Конец XIX в. Фрагмент

Последний вел переговоры с Хмельницким посредством одного монаха. Выставляя на вид прелести польской воли, какой нельзя найти ни в каком другом государстве, Кисель писал Хмельницкому: «Милостивый пан старшина Запорожского Войска республики, издавна любезный мне пан и приятель! Верно нет в целом свете другого государства, подобного нашему отечеству правами и свободою; и хотя бывают разные неприятности, однако разум повелевает принять во внимание, что в вольном государстве удобнее достигнуть удовлетворения, между тем, как потеряв отчизну нашу, мы не найдем другой ни в христианстве, ни в поганстве: везде неволя, одно только королевство Польское славится вольностию. Вам и всему войску хорошо известно, что я один из христиан народа русского служу сенатором в Короне Польской, ношу на раменах своих и св. церкви и древности наши и ненарушимо сохранил свою веру до седых волос, и сохраню, даст бог, до смерти. Все также знают о несчастном кровопролитии, но я не обагрил рук своих козацкою христианскою кровью. Поэтому ваша милость со всем Запорожским Войском может совершенно положиться на меня, и я усердно прошу вашу милость иметь ко мне доверие. Нужно как можно скорее прекратить несчастное домашнее замешательство и водворить покой. Поэтому я желаю, чтоб ваша милость отослал бы татар, а сам, оставаясь на обыкновенных местах, отправил бы посольство к республике с изъяснением причин, по которым произошло несчастное замешательство, и засвидетельствовал верность свою и всего войска». Хмельницкий отвечал Киселю: «Очень сожалеем о поражении, постигшем в земле нашей народ христианский, хотя не мы тому причиною: при сухих дровах и сырым должно было достаться. Послушав совета вашей милости, старого своего приятеля, мы сами приостановили свои военные действия и орде приказали возвратиться, а к республике с покорностью и верным подданством отправили послов. Так как мы остались сиротами по смерти его королевской милости, то просим вашу милость удостоить нас своим посещением, чтоб мы могли узнать, кого республика пожелает иметь королем, и чтоб воспользоваться советом вашей милости для дальнейших наших действий». Сам Кисель поспешил донести о следствиях своих сношений архиепископу-примасу: «Развеял Господь Бог чрез меня, наименьшего сына отечества, кровавую радугу и приостановил ужасную внутреннюю войну: отец Ляшко, мой поверенный, монах греческого исповедания, добрый шляхтич, возвратился и донес, что когда прибыл к Хмельницкому, то сначала встречен был сильным огнем, наконец, была рада военная, в которой участвовало 70 000 козаков и на которой была читана моя грамота. После продолжительных споров и шуму сам Хмельницкий начал уговаривать, напоминая о моей искренности; ему помогли в этом и другие козацкие старшины. Вследствие этого Св. Дух внушил им решение: послушаться моего совета, иметь ко мне доверие, отправить послов, прекратить неприятельские действия, задержать орду в степи, а меня пригласить приехать к ним. Я прошу, чтоб настоящая моя верная услуга и дальнейшая служба никем у меня не была отнимаема и не оставалась бы без памятника, заслуженного любовью к отечеству».

Но Кисель еще очень рано замечтал о награде за свои подвиги. Резня господствовала на Украйне, и среди этой бойни козаки и вельможи соперничали в зверстве. В то время как украинская шляхта, не думая о сопротивлении, бежала или гибла под ножами восставших хлопов, один воевода русский, князь Иеремия Вишневецкий, выставил сопротивление. Недавний отступник от православия, с ненавистью ренегата к старой вере, вере хлопской, Иеремия соединял ненависть польского пана к хлопам, усугубленную теперь восстанием и кровавыми подвигами гайдамаков. В самом начале восстания Хмельницкого Иеремия был уже на восточной стороне Днепра, намереваясь помогать Потоцкому и Калиновскому. Корсунская битва и вспыхнувшее вслед за нею всеобщее восстание хлопов отбросили его на запад, но он скоро остановился и с отрядами своими выставил единственное сопротивление козачеству. Какого же рода было это сопротивление? Напавши врасплох на местечко Погребища, преданное козакам, он перемучил его жителей, особенно священников православных; из Погребищ Вишневецкий пошел к принадлежащему ему городу Немирову; жители затворились было от своего пана, но он взял город приступом и выданные мещанами виновники восстания погибли в ужаснейших муках: «Мучьте их так, чтоб они чувствовали, что умирают!» – кричал Вишневецкий палачам. В конце июля под Константиновом встретился Вишневецкий с многочисленным козацким отрядом, бывшим под начальством Кривоноса; после двух кровопролитных стычек поляки принуждены были отступить.

Поляки видели свою малочисленность в Украйне; им важно было удержать Хмельницкого в бездействии, пока прибудут к ним подкрепления, пока выбран будет король. Назначенный главным воеводою в Украйну Владислав Доминик, князь Острожский, послал сказать Кривоносу, чтоб не пускал орды и не шел дальше опустошать шляхетских имений, послал с тем же и к самому Хмельницкому. Кривонос отвечал: «Вашей милости известно, как это началось и как утихло было; не хотели мы больше пустошить земли Польской, но уж очень заедает нас князь Иеремия: людей стал мучить, головы отсекать, на кол сажать, в каждом городе среди рынка виселица, и теперь оказывается, что на колу были невинные люди; попам нашим буравом просверливал глаза. Мы, защищая нашу веру и жизнь, должны были стать за свою обиду. Кто хочет воевать с нами, против того мы готовы; а кто спокоен, тот и будет оставлен в покое. Прошло уже семь недель или больше, как мы отправили послов своих к королю и республике, но об них до сих пор нет никакого достоверного известия: верно, они спят, так что до сих пор не могут проснуться. Все будет мирно, если ваша милость теперь же доставите послов наших; но если послы не явятся, то я буду воевать вместе с ордою; пан гетман, который на днях ожидает орды, двинется со всем войском и заступит дорогу, где будете утекать. А жидов ваша княжеская милость благоволите препроводить до самой Вислы, потому что они прежде всех виноваты, они и вас с ума свели». Хмельницкий отвечал то же самое, что движения Иеремии вызвали и его из бездействия; также просил о возвращении послов козацких, отправленных в Варшаву, после чего, сообразуясь с письмами сенаторов, он возвратится с войском и удержит орду.

Князь Острожский писал отчаянное письмо к архиепископу-примасу: «К чему обманывать республику ложною надеждою, когда в отчаянных обстоятельствах ежедневно прибавляются новые бедствия? Я не мог устоять под Константиновом, потому что сила неприятельская неслыханна. Теперь уведомляю, что уже пахнет конечною гибелью». Князь Доминик не видал возможности мира и полагал единственную надежду на военную помощь из Польши. Так же смотрел на дело и Тышкевич, воевода киевский. «Наибольший вред, – писал он, – состоит в том, что братья наши делаются добычею неприятеля, а мы ничего об этом не знаем или не можем знать, считая себя обеспеченными надеждою на трактаты и осененными мнимым облаком перемирия. Если это от кого-нибудь происходит, то мы надеемся, что придет время, когда Бог укажет виновника бедствий республики. Мы по совести, по любви к отечеству и по долгу нашему сенаторскому еще раз предостерегаем, что неприятель под предлогом обещанного мира более и более свирепствует, более и более усиливается, так что теперь каждый холоп есть наш неприятель, каждый город, каждое селение мы должны считать отрядом неприятельским. И неудивительно, что они доходят до такого неистовства: при нашей беспечности простой народ думает, что ему дозволено все против всех, даже против самого Бога. Поэтому остается одно средство к прекращению своеволия – показать неприятелю саблю. Лучше нам отпоясать саблю, чем терпеть такое поругание от собственных холопов».

Тышкевич разумел Киселя, говоря о виновнике бедствий, который осенил поляков мнимым облаком перемирия. Но Кисель, видя слабость государства и панический страх, овладевший всеми, единственным средством спасения считал мир, хотя и не очень на него полагался. 9 августа он писал коронному канцлеру: «Большая и жалкая перемена произошла в моем предположении идти к Киеву. Еще до Гущи (имение Киселя) опередили меня козаки или разбойники – не знаю, как назвать их. Что уцелело от одной толпы, то разорено до основания другою: у меня и у слуг моих пограблено домашней утвари более чем на 30 000; в форверках также взяли все, что было; жиды все вырезаны, дворы и корчмы сожжены. Около Горыня постигла всех та же участь, что и меня. Кривонос взял Меджибож приступом и всех жителей перерезал. Слышно, что Шар-город подвергся той же участи и что козаки обратились уже к Бару. Три дня изменники пробыли в Гуще, грабили наездами всю окрестность; пьянствуя днем и ночью, выпили несколько бочек вина и несколько десятков бочек меда, потчевали моих и соседних хлопей, остальное пораздавали им. Язык показал, что Хмельницкий со 120 000 войска находится уже под Янушполем, недалеко от Любартова; тот же язык сказал, что послы козацкие, отправленные в Варшаву, до сих пор еще не возвратились к Хмельницкому, которому Кривонос дал знать, что они посажены на кол, и тогда Хмельницкий двинулся с огромным войском и послал за ордою. В таких обстоятельствах я отправил одно письмо к Хмельницкому от себя, другое от всех нас, комиссаров. Войска наши не спешат соединиться, начальники не имеют силы, на всех напал такой страх, что не только неприятель одерживает верх, видя, что никто не смеет смотреть ему в глаза и все обращаются в бегство, но даже крестьяне, холопы издеваются над нами, и вот вся чернь присоединяется к этим войскам, козачьим или разбойничьим. Поэтому я отправил к Хмельницкому письмо, желая узнать, не дошел ли он до последней степени неистовства, а сам, с своим полком и товарищами, медленно подвигаюсь, ожидая ответа; когда он мне ответит, что ждет меня к себе, то поеду и употреблю всевозможные средства к примирению. Если же Хмельницкий отвергнет мои предложения, то я с своим полком пойду днем и ночью на то место, где собираются войска республики».

С. Васильковский. На охоте. Конец XIX в.

Кисель, идя к Хмельницкому для мирных переговоров, требовал, чтоб польское войско не нападало на козаков, не раздражало их, не давало возможности говорить, что со стороны поляков нет желания мира. Он писал коронному канцлеру Оссолинскому, что со стороны Хмельницкого можно надеяться мирного распоряжения: «Как скоро послы мои приехали к Хмельницкому, то я тотчас получил известие, что Кривонос посажен на цепь и прикован к пушке за шею. Вся шляхта, сколько ее было в плену у Кривоноса, выпущена, и велено отрубить головы более чем сотне разбойников. Сам Хмельницкий, остановив полки, отступил и ожидает меня». Хмельницкий действительно приглашал Киселя к Константинову для переговоров и, жалуясь на тиранство Вишневецкого, писал: «Неудивительно было бы нам, если б делал это простак какой-нибудь, например наш Кривонос, но между Вишневецким и Кривоносом большая разница! Мы больше помним Бога: ни один поляк, доставшийся в наши руки, не умерщвлен». Но недолго манила бедного Киселя надежда скоро начать и успешно кончить переговоры с новым Тамерланом, как он называл Хмельницкого: он с своими товарищами, остальными комиссарами, и провожавшим их вооруженным отрядом приблизился к Острогу, но в это время козаки захватили город и выступили против комиссарского отряда как неприятеля. Кисель послал сказать им, что он с товарищами – комиссары, едущие к Хмельницкому по письму последнего. Козаки остановились, обязались нейти дальше во внутренность Волыни, с обеих сторон дано было по десяти человек в заложники, и несколько человек комиссарского отряда спокойно въехали в город. Но вдруг является отряд войска князя Острожского, приступает к воротам и начинает схватку с козаками. Те, не разобравшись, что это за войско, подумали, что это комиссары вероломно нападают на них, и принялись бить тех поляков из Киселева отряда, которые были у них в городе. Поляки Острожского не могли взять города и отступили, но козаки не согласились уже пропустить комиссаров через Острог. Кисель, с одной стороны, должен был писать к Хмельницкому с упреками, что в то время, как он шел для мирных переговоров, козаки захватили Бар и Острог; с другой стороны, писал к польскому войску, что оно расстраивает все дело, нападая на козаков. Из войска дали ему жестокий ответ: «С удивлением услыхали мы, что республика теряет крепкие города перед глазами вашей милости, хотя вы имели при себе значительное число войска. Это происходит, по нашему мнению, оттого, что комиссия по бесполезной медленности не приступала по сю пору ни к какому делу. С этим холопством мы не можем придерживаться народного права, потому что оно не привыкло соблюдать верность. Знаем, что республика, связав себе руки комиссиею, не желает, чтоб мы раздражали неприятеля; такой же совет мы принимаем и от вашей милости. Но если б мы, смотря на необузданное высокомерие холопов, дозволили им в глазах своих брать города и замки и производить беспрестанные убийства, то в таком случае и верность наша сделалась бы сомнительною в глазах республики, и достоинство наше было бы унижено». Кисель оправдывался, что комиссии нет никакой возможности спешить да и самая медленность ее полезна, потому что дает время собирать войска; Острог был взят до прибытия комиссаров, отнимать же город вооруженною рукою было бы несовместно с их должностию и неблагоразумно; город освобождался от козаков в силу переговоров, но польское войско своим нападением испортило все. Вишневецкий, однако, не переставал вооружаться против мирных переговоров и против Киселя. «Если мы будем дожидаться союза поганых с своими домашними погаными, то нам труднее будет покончить войну», – писал он к архиепископу-примасу 30 августа. «Козаки на сих днях овладели Луцком, Клеванью и другими городами на Волыни; 30 000 татар переправились к нам на Мурахву. Из этих вестей ваша милость можете судить, какие плоды принесло перемирие, которое ведет нас к горькому концу. Неприятель берет города, а нам велят молчать, связав нам руки волею республики, потому что она изрекла мир, а не войну».

Желание Вишневецкого исполнилось. Хмельницкий, раздраженный тем, что поляки в другой раз приступили к Острогу, задержал посланцев Киселя, вследствие чего последний не поехал к нему и соединился с войсками Острожского. Поляки отняли у козаков Константинов и встретились с самим Хмельницким под Пилявцами. Богдан начал переговоры с князем Острожским и тянул время, дожидаясь татар; 20 сентября началось сражение и началось с выгодою для поляков; на другой день успех был на стороне козаков, а вечером в их стане раздались крики, возвещавшие о приходе татар. Поляки оробели. На третий день на рассвете привели языка, который объявил, что пришло 40 000 татар, тогда как их пришло только 4000; началось страшное смятение между поляками; козаки напали и вырезали два полка; языки говорили, что идет сам хан с бесчисленным войском. Вечером предводители собрались на совет и решили уходить; ночью с 22 на 23 понеслась по лагерю весть, что предводителей уже нет, и тогда все войско обратилось в постыдное бегство, бросивши богатый обоз в пользу козаков. Тут, по одним известиям, погиб от татар наш старый знакомый, Ян Фаустин Луба, по другим же он возвратился в Польшу и кормился опять по панским домам.

После этого неожиданного торжества Хмельницкий занял без сопротивления Константинов, Збараж и, слыша крики козаков: «Веди на ляхов!» – повел их ко Львову, с которого взял огромный окуп; жители принуждены были выдать все свои драгоценности. Из-подо Львова Хмельницкий подступил под Замостье, откуда 15 ноября послал письмо к сенату, выставляя по-прежнему, что виновниками всех бед два пана – Конецпольский и князь Вишневецкий, требовал, чтоб они были объявлены виновными, и заключал письмо так: «Если ваша милость начнете войну против нас, то мы примем это за знак, что вы не хотите иметь нас своими слугами». В ответ он получил известие об избрании нового короля, Яна Казимира, брата Владиславова, который приказывал ему отступить от Замостья. Хмельницкий отвечал, что повинуется, на радостях велел палить из пушек, пил и говорил послам: «Если б вы на конвокации еще короля выбрали, то не было бы ничего, что случилось, а если б выбрали какого-нибудь другого, а не Яна Казимира, то я пошел бы на Краков и дал бы корону кому надобно». Отчего же так обрадовался Хмельницкий избранию Яна Казимира? Московскому гонцу Кунакову рассказывали в Варшаве, что Ян Казимир еще до избрания писал к Хмельницкому: «Если буду королем, то войну успокою и вперед тебе и всему Войску Запорожскому мстить не буду, и вольности ваши подкреплю лучше прежнего». Послал эту грамоту король с шляхтичем Юрием Ермоличем, который остался при Хмельницком. Богдан, по письму королевича, писал к панам радным: если они изберут на королевство пана его, королевича Казимира, то он, Богдан, будет во всей его воле; если же изберут кого-нибудь другого, то он, Богдан, с Войском Запорожским и с татарами будет воевать большою войною.

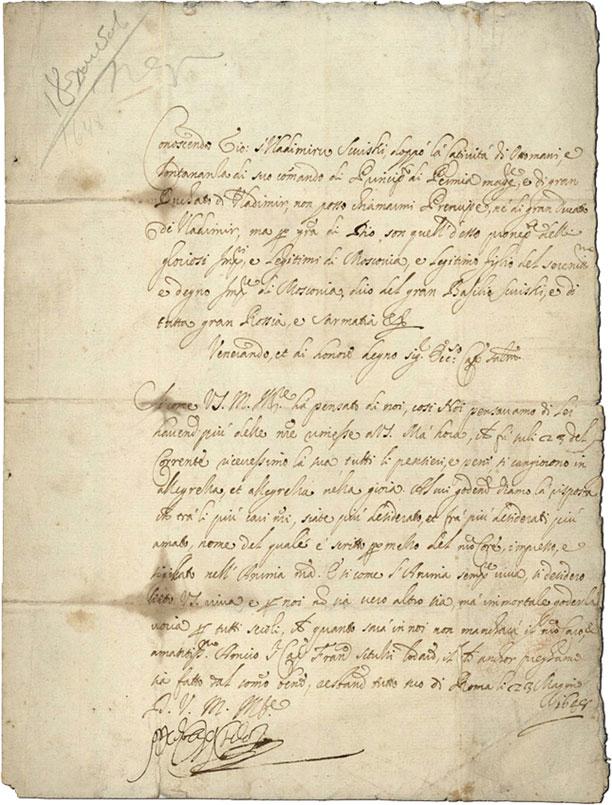

Грамота, которую новый король послал к Хмельницкому, подтверждала надежды козацкого вождя. «Начиная счастливо наше царствование, – писал король, – по примеру предков наших, пошлем булаву и хоругвь нашему верному Войску Запорожскому, пошлем в ваши руки, как старшего вождя этого войска, и обещаемся возвратить давние рыцарские вольности ваши. Что же касается смуты, которая до сих пор продолжалась, то сами видим, что произошла она не от Войска Запорожского, но по причинам, в грамоте вашей означенным». Ян Казимир обещал, что Войско Запорожское будет под непосредственною властию короля, а не старост украинских, обещал исполнить и желание козаков относительно унии, но требовал за это, чтоб Хмельницкий отослал татар и распустил чернь. Богдан исполнил все это, но тут же было видно, что он разнуздался успехом и готов был повиноваться только с условием, чтоб исполнялись его желания. Месть кипела в его сердце: воспоминания о Чаплинском, Конецпольском, Вишневецком не давали ему покоя. «В Бродах (имение Конецпольского) камня на камне не оставлю, – говорил он, – с землею сравняю, а этот князик Вишневецкий недолго будет у меня региментовать; сам в Крым поеду и освобожу гетманов с условием, если помирятся со мною и будут в приязни жить, если же нет, то прикажу им головы отрубить, а этот князик за Днепром у меня не показывайся!» Хмельницкий, надеясь на короля, думал, что будут исполнены все его желания, но когда паны узнали, что король послал Хмельницкому гетманскую булаву и знамя, то приходили к нему с шумом, особенно поляки кричали: «Идем всею Речью Посполитою! От Богдана Хмельницкого, от Кривоноса и козаков разоренье и кровопролитие большое, чего не бывало, как Польское королевство стало, а король козаков почитает, как приятелей своих!» Ян Казимир отвечал: «Если теперь Хмельницкого и все Войско Запорожское в милость не принять, то от них и вперед будет большое разоренье, потому что Войско Запорожское и хлопы гультяйство еще не усмирились да у Богдана орда крымская всегда наготове; а на коронное и на литовское войско казнь Божия: чего никогда не бывало – везде козаки их побивают. Подумайте об этом, чтоб в конечном разоренье не быть, да и то вам надобно рассудить, какие от козаков прежде бывали Речи Посполитой кровные службы и доброхотство, и что вы им за это воздали, кроме насильства и разоренья? А нынешнее междуусобие начали они по крайней нужде: все это сталось от панов, которые таких вечных слуг грабили и разоряли». Паны продолжали кричать: «Мы и вся Речь Посполитая будем против Войска Запорожского и против своих хлопов войну вести и мстить им до кончины своей; либо козаков истребим, либо они нас истребят; лучше нам всем помереть, чем видеть такое разоренье, упадок и вечное бесславие; лучше умереть, чем козакам и своим хлопам в чем уступить!» Такие большие надежды и требования со стороны Хмельницкого и такая неуступчивость и ожесточение со стороны панов не предвещали скорого мира. Сильное негодование панов на короля было возбуждено и тем, что по смерти Тышкевича Ян Казимир отдал Киевское воеводство Адаму Киселю, назначенному переговаривать с Хмельницким о мире: Киселя величали изменником за его православие и боялись, нет ли у него с королем какого умысла. Московскому гонцу Кунакову рассказывали, что король желает, чтоб Богдан Хмельницкий панов радных сломал и сделал ему послушными.

По возвращении из похода Хмельницкий с торжеством въехал в Киев; около него ехали полковники в золоте, серебре, добытом у поляков, несли польские хоругви и другую военную добычу. В народе раздавались восторженные крики, слышались мольбы за Хмельницкого; духовенство, академия вышли к нему навстречу, профессора говорили панегирики, называли Хмельницкого Моисеем веры русской, защитником свободы русского народа, новым Маккавеем. Победителя немедленно окружили иностранные посланники. Богдан усердно молился, раздавал богатые дары по церквам из польской добычи и в то же время расспрашивал колдунов и колдуний о будущем. Вместе с этим козак гулял на радостях, пировал день и ночь, как подопьет – песню затянет. Беспрестанно менялся: то ласков, то вдруг суров, то со всеми запанибрата, то вдруг никого к себе не допускает; добродушно разговаривает и вдруг выдаст свирепый приказ. Мы поймем все это, если будем смотреть на Хмельницкого прежде всего как на козака. Как бы ни был даровит член общества нецивилизованного, как бы высоко ни поставила его судьба, не может он отречься от своей природы, девственной еще, детской, если угодно, грубой, не сдерживаемой известными условиями образованного общества, не затянутой в известные формы; впечатления такого человека живы, сильны, быстро сменяются, он рабски поддается им и не умеет сдерживать своих чувств, не умеет обращать холодное внимание на правильность, последовательность их выражения, начнет что-нибудь, вдруг по непонятному для него самого сцеплению понятий вспомнит о чем-нибудь другом и увлекается этим новым воспоминанием; быстро, безотчетно сменяются в нем мысли и чувства, быстро выражаются в слове и деле. Дик и странен кажется такой человек члену общества образованного, не понимает образованный человек этой юности природы и, глядя по-своему, готов счесть маскою то, что на самом деле живой образ. Наступило время, когда Хмель, так называли поляки Богдана, вполне выказал свой козацкий характер, чем озадачил и оскорбил людей из другого общества. Из Киева поехал Богдан в Переяславль, и туда приехали к нему обещанные комиссары королевские, старый наш знакомец, многоученый и красноглаголивый Кисель с товарищами. Хмельницкий выехал к ним навстречу в поле с полковниками, есаулами, сотниками, военною музыкою, с бунчуком и красным знаменем; при въезде выпалили из двадцати пушек. Гетман позвал комиссаров обедать, и тут сейчас же горелка начала выводить наружу то, что было на сердце у Богдана и его товарищей, полковников: Вишневецкий, Конецпольский, Чаплинский нехорошо были помянуты. На другой день назначена была церемония вручения Хмельницкому булавы и знамени королевских. На широкой улице, перед двором своим, стоял Хмельницкий под бунчуком, в собольей, крытой парчою шубе, окруженный старшинами. Кисель начал было выказывать свое красноречие в длинной речи, выставлял милость королевскую, как вдруг отозвался пьяный полковник Дзялак: «Король как король, а вы королевята, князья, проказите много, наделали дела! А ты, Кисель, кость от костей наших, отщепился от нас и пристаешь к ляхам!» Хмельницкий стал его унимать, и Дзялак, видя, что все другие молчат, убрался. Богдан, как показалось комиссарам, принял гетманские знаки не с большим усердием.

В. Суриков. Голова старого казака. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1895 г.

После церемонии гетман позвал комиссаров обедать. Перед обедом Кисель опять распространился о великих милостях королевских: король прощает Хмельницкого, дает свободу древней православной религии, позволяет увеличить число реестрового войска, восстановляет прежние права и преимущества его, наконец, предоставляет гетманство ему, Хмельницкому. «Вы, гетман, с своей стороны должны показать себя благодарным, должны стараться о прекращении смуты и кровопролития, не принимать крестьян под свое покровительство, а внушать им повиновение законным владельцам». Не очень щедрые для корсуньского и пилявецкого победителя милости и неудобоисполнимое требование отказаться от союза с простым народом в пользу панов раздражали Хмельницкого; раздражало и обращение к нему как вождю полновластному, тогда как он не мог ничего сделать без согласия войска, а легко ли было удовлетворить требованиям этого войска, которое состояло из низшего народонаселения всей Украйны? От Хмельницкого требовали отдать панам в неволю людей, которые дали ему такое могущество, и остаться начальником войска в 12 000 или много в 15 000, как предлагали поляки! Но что все более заставляло Хмельницкого переменить тон относительно польского правительства, так это то, что хан, помогавший ему до сих пор из-под руки, одним отрядом Тугай-Беевым, теперь решился прямо стать его защитником, помогать ему всеми силами; с турками заключен был союз; князь трансильванский Юрий Рагоцы также предлагал Хмельницкому воевать Польшу. Вот почему Богдан отвечал Киселю: «За великие милости королевские покорно благодарю; что же касается до комиссии, то она в настоящее время начаться и производить дел не может: войска не собраны в одно место, полковники и старшины далеко, а без них я ничего решать не могу и не смею; иначе могу поплатиться жизнию. Да притом я не получил удовлетворения за обиды, нанесенные Чаплинским и Вишневецким. Первый должен быть непременно мне выдан, а второй наказан, потому что они подали повод ко всем смутам и кровопролитию. Виноват и пан кастелян краковский, который нападал на меня и преследовал меня, когда я принужден был спасать жизнь свою в пещерах днепровских, но он уже довольно награжден за дела свои, нашел чего искал. Виноват и хорунжий (Конецпольский), потому что лишил меня отчизны, отдал Украйну лисовщикам, которые козаков, оказавших услуги республике, обращали в холопов, драли с них кожу, вырывали бороды, запрягали в плуги, но все они не так виноваты, как Чаплинский и Вишневецкий. Ничего из этого не будет, если одного из них не накажут, а другого мне сюда не пришлют; в противном случае или мне погибнуть со всем Войском Запорожским, или пропасть Польской земле, сенаторам, дукам, королькам и шляхтам. Разве мало виноваты ляхи, что льется кровь христианская, что войско литовское вырезало Мозырь и Туров, что Януш Радзивилл велел одного из наших посадить на кол? Я послал туда несколько полков, а к Радзивиллу писал, что если он поступил таким образом с одним христианином, то я то же самое сделаю с 400 пленных поляков».

За столом новые сцены. Полковники сильно сердились на литовского гетмана Радзивилла, который, воюя с украинскими загонщиками, взял приступом и истребил два города, принявшие их сторону. Ксендз Лентовский, приехавший с королевскими грамотами, заметил, что слухи из Литвы могут быть и несправедливы. Тут старый черкасский полковник Федор схватил булаву и закричал: «Молчи, поп! Не твое дело уличать меня во лжи; и ваши ксендзы, и наши попы все такие-то дети; выходи, поп, на двор, научу я тебя полковников запорожских почитать». Комиссары смягчали Хмеля, как могли; особенно истощал свое красноречие Кисель, но ничего не успел сделать. На другой день Кисель приглашал к себе гетмана обедать; но Хмельницкий приехал вечером с некоторыми полковниками, уже подвыпивши, и опять начал срывать сердце, пересчитывать обиды, которые получил от поляков, и грозить местью. Потом пробрался в комнату жены Киселевой и начал прямо говорить ей, чтобы с мужем отреклись от поляков и остались с козаками, потому что Польская земля сгинет, а Русь будет господствовать в том же году, очень скоро. На другой день долго спал Хмельницкий, потому что пил с колдуньями, которые ворожили ему счастье на войне в этот год. Как скоро можно стало к нему являться, комиссары послали к нему с просьбою назначить время для переговоров. Посланные застали гетмана уже за горелкою и получили такой ответ: «Завтра будет справа и расправа, потому что теперь я пьян, венгерского посла отправляю; коротко скажу: из этой комиссии ничего не будет; война должна через три или четыре недели начаться: переверну вас всех, ляхов, вверх ногами и потопчу так, что будете под моими ногами, а напоследи отдам вас царю турецкому в неволю. Король королем будет, чтоб король казнил шляхту и дуков и князей, чтоб был себе вольный. Провинится князь – режь ему шею; провинится козак – и ему то же: вот будет правда! Я хоть себе худой малый человек, но Бог мне дал, что я теперь единовладный самодержец русский. Если король не хочет вольным королем быть, то как ему угодно. Скажите это пану воеводе (Киселю) и комиссарам. Стращаете меня шведами – и те мои будут, а хоть бы и не так, хоть бы их было пятьсот тысяч – не одолеют они русской, запорожской и татарской мочи. С этим и ступайте: завтра справа и расправа». Получивши такой ответ, комиссары стали советоваться и положили: требовать от Хмельницкого, чтоб он отпустил их, и просить освобождения пленных поляков.

На другой день комиссары отправились к гетману, и Кисель начал со слезами умилительную речь, говорил, что Хмельницкий не только Польшу и Литву, но и русскую веру, святые церкви хочет отдать поганым без причины. Если ему нанесена обида, если Чаплинский виноват, то готова награда; если Войско Запорожское обижено тем, что уменьшили его число, отняли земли, то король обещает все вознаградить; пусть подумает, что, как Польша и Литва не удержат поганых без Запорожья, так и Запорожье не защитится от поганства без польского войска; уговаривал, чтоб отступился от черни, пусть крестьяне пашут, а козаки воюют, пусть реестровых козаков будет 12 000 или 15 000, пусть идет лучше воевать поганых за границу. Богдан отвечал: «Нечего много толковать! Было время трактовать со мною, когда меня Потоцкий гонял за Днепром, и на Днепре было время, и после Желтоводской, и после Корсунской битвы, и после Пилявец, и под Константиновом, и под Замостьем, и когда я из-под Замостья шесть недель шел до Киева, а теперь уже не время; мне удалось сделать то, о чем и не мыслил, покажу потом и то, что замыслил. Выбью из польской неволи народ русский весь. Сперва воевал я за свою обиду, теперь стану воевать за веру православную нашу. Вся чернь, которая ее держится, по Люблин, по Краков, поможет мне в этом, и я чернь не выдам, чтоб вы, задавивши крестьянство, и на козаков не ударили. Буду иметь двести, триста тысяч своих, всю орду, подле меня Тугай-Бей, брат мой, душа моя, единственный сокол на свете, готов он все сделать, что я ни захочу, вечна наша козацкая приязнь, которой целый свет не разорвет. За границу войною не пойду, саблю на турок и татар не подниму, будет с меня Украйны, Подола, Волыни, довольно добра в земле и княжестве моем по Львов, Хельм и Галич, а ставши над Вислой, скажу остальным ляхам: сидите, молчите, ляхи! Дуков и князей туда загоню, а если и за Вислой кричать станут, найду их и там; не останется ни одного князя, ни одного шляхтича на Украйне, а который захочет с нами хлеб есть, пусть будет послушен Войску Запорожскому, а на короля не брыкает». Полковники поддакивали гетману; они говорили: «Прошли те времена, когда ляхи седлали нас нашими же людьми, христианами, сильны были нам драгуны, а теперь их не боимся; узнали мы под Пилявцами, что теперь не те ляхи, какие прежде бывали, какие били турок, Москву, татар, немцев, не Жолкевские, не Ходкевичи, не Конецпольские или Хмелецкие, но Тхоржевские, Зайонцковские (т. е. Трусовецкие, Зайцевские), ребята, одетые в железо, померли от страха, как только нас увидали и поутекали, хотя татар в середу не было больше 3000, подождали бы до пятницы, так ни один бы до Львова не добрался». Хмельницкий продолжал: «Партриарх (иерусалимский) благословил меня в Киеве на эту войну, венчал меня с моей женой, разрешил меня от грехов, хотя бы я и не исповедовался, и приказал доконать ляхов: как же мне не слушаться святого владыки, начального нашего человека и гостя любимого; я уже обослал полки, чтоб коней кормили и в дорогу были готовы, без возов, без пушек, все это я найду у ляхов; если козак возьмет хотя один воз с собой, велю ему голову отрубить, не возьму и сам с собою ничего». Говоря это, Хмельницкий пришел в такую ярость, что вскакивал с лавки, топал ногами, рвал на себе волосы. Комиссары обомлели от страха; никакие убеждения их не помогали.

В. Суриков. Голова молодого казака. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком». 1895 г.

Стали они думать уже не о заключении мира, а о том, как бы уехать поздорову и выручить пленных. Наконец гетман объявил им свои условия: «1) чтоб имени, памяти и следа унии не было; 2) митрополит киевский по примасе польском первое место должен иметь в сенате; 3) воеводы и кастеляны на Руси должны быть православные русские; 4) Войско Запорожское по всей Украйне при своих вольностях давних остается; 5) гетман козацкий подчиняется прямо королю; 6) жиды изгоняются изо всей Украйны; 7) Иеремия Вишневецкий никогда не должен быть гетманом коронным. Здесь для поляков недоставало самого главного пункта – какое число будет козаков? Кисель спросил об этом у Богдана, и тот отвечал: «Зачем писать это в договор? Найдется нас и 100 000, будет столько, сколько я скажу». Комиссары спросили о пленных. «Это завоевано, – отвечал Хмельницкий, – пусть король не думает». Комиссары возражали, что и поганые отпускают пленных, как же он, гетман, не хочет отпустить пленников, будучи подданным короля? Хмельницкий отвечал: «Нечего толковать! Их мне Бог дал; отпущу их, если никакой зацепки от литвы и от ляхов не будет; пусть Потоцкий подождет брата своего, старосту каменецкого, который у меня Бар, мой город, заехал на Подоле, кровь христианскую льет: я приказал туда полкам двинуться и живьем привести к себе Потоцкого». «Козаки делают то же самое, – возражали комиссары. – В Киеве днем и ночью льется невинная кровь потоками в Днепр; ляхов одних топят в реке, других бесчеловечно убивают; все это делает Нечай, полковник брацлавский, и говорит, что имеет на это твое приказание». Хмельницкий: «Не приказывал я убивать невинных, а только тех, которые не хотят пристать к нам или креститься в нашу веру. Вольно мне там резать, мой Киев, я воевода киевский; дал мне его Бог без сабли; нечего тут толковать». Кисель спросил его, согласен ли он, по крайней мере, заключить договор теперь же? Хмельницкий отвечал: «Я уже сказал, что теперь нельзя: полки не собраны да притом голод; комиссия отложится до зеленых святок (Троицына дня), когда будет трава, чтоб было чем пасти лошадей, а до того времени пусть коронные и литовские войска не входят в Киевское воеводство. Граница между нами Горынь и Припять, а от Брацлавского и Подольского воеводств – по Каменец». Комиссары предложили было ему свои условия, но Хмельницкий зачеркнул их, и, таким образом, заключено было только перемирие до Троицына дня. Кисель, однако, продолжал свои увещания, говорил о непостоянстве счастия, призрачного и хрупкого, как стекло; говорил, как страшно для поддержания веры православной искать покровительства турок и татар, которые думают только о том, как бы извести народ русский; если поляки, литва и русь будут губить друг друга в междоусобиях, то соседние народы всех их завоюют; наконец грозил мщением оскорбленного короля. Хмельницкий был тронут, но высказал необходимость войны, и против его причин не было возражений. «Нельзя, – отвечал он, – нельзя удержаться от войны; будем воевать, пока станет жизни и пока не добьемся вольности: лучше голову сложить, чем в неволю возвратиться. Знаю, что фортуна склизка, но пусть торжествует правда. Короля почитаем как государя, а шляхту и панов ненавидим до смерти и не будем им друзьями никогда. Если они перестанут делать зло, то мир заключить нетрудно: пусть утвердят статьи мои. Если же станут хитрить, то война неизбежна. Пленных я выдам на комиссии. Скажите это королю; кроме написанных условий, ничего не будет». Кажется, за эти слова польские историки не имели права обвинить Богдана в неискренности; здесь его устами говорило все простонародье украинское, русское, и характер борьбы выказался ярко, борьбы, возгоревшейся от смертельной ненависти к панам и шляхте. Мир при самых выгодных условиях для ограниченного в числе козачества, но с возобновлением прежних условий для холопов был невозможен, как события покажут нам.

Комиссарам не хотелось выехать из Переяславля без польских пленных; они употребляли все усилия, расточали просьбы и подарки, обещали по сту червонных полковникам и писарям. Знали, что большим влиянием пользуется обозный Чернота, и пошли к нему с подарками просить, чтоб шел к гетману и уговорил его отпустить пленников. «Не пойду, – отвечал Чернота, – я болен: вчера с ним пили целую ночь, оттого и хвораю. Да я ему не советовал и не советую выпускать пташек из клетки; если б я был здоров, то навряд и сами вы вышли бы отсюда».

На прощание комиссаров с гетманом пленных привели: комиссары опять стали просить об их освобождении, пленные бросились к ногам Богдана, но ничто не помогло. «Пусть Потоцкий, – сказал он, – подождет брата своего: тогда этого велю посадить на кол перед городом, а того – в городе; пусть глядят друг на друга». В следующих словах Хмельницкого комиссарам заключалась опять сущая правда: «Не знаю, как состоится вторая комиссия, если молодцы не согласятся на 20 или 30 тысяч реестрового войска и не удовольствуются удельным панством своим; не сам по себе я откладываю комиссию, а потому, что не смею поступать против воли рады, хотя и желал бы исполнить волю королевскую». На возвратном пути комиссары также имели случай убедиться в характере борьбы; прислуга их обоего пола, даже девушки, переходила к козакам. В Киеве шляхтичи, шляхтянки и чернь католического исповедания бросились к комиссарам, чтоб под их покровительством уйти из города, но козаки погнались за ними и не пустили, многих ободрали, били и топили. В Белгородке ночлег был небезопасен, потому что здесь преследовали католиков. «Должно знать, – писал один из комиссаров, – что чернь вооружается, увлекаясь свободою от работ, податей и желая навеки избавиться от панов. Во всех городах и деревнях Хмельницкий набирает козаков, а нежелающих хватают насильно, бьют, топят, грабят; гораздо большая половина желает покоя и молит Бога об отмщении Хмельницкому за своеволие. Хмельницкий не надеется долго жить, и действительно, он имеет между своими приближенными заклятых врагов. Он закопал в Чигирине несколько бочек серебра, имеет 130 турецких коней, 24 сундука с дорогим платьем. Украйна наполнена пилявскою добычею; ее преимущественно скупают москвитяне в Киеве, также по городам на рынках. Серебряные тарелки продавались по талеру и еще дешевле. Один киевский мещанин купил у козака за 100 талеров такой мешок серебра, какой только можно было донести мужику».

Если Хмельницкий не мог принять условий, предложенных ему польским правительством, то последнее, без крайней необходимости, не попытавшись при более счастливых теперь обстоятельствах оружием усмирить хлопов, не могло согласиться на условия Хмельницкого, и обе стороны воспользовались перемирием только для того, чтоб собраться с новыми силами к войне, да и перемирие было плохо сдерживаемо с обеих сторон. Поляки поняли наконец, что мир или война не зависят от Хмельницкого; в апреле писали из Волыни: «Чернь до того рассвирепела, что решилась или истребить шляхту, или сама гибнуть». Все поднялись в козаки. «У Хмельницкого, – говорит очевидец, – было бесчисленное войско, потому что в ином полку было козачества больше двадцати тысяч, что село, то сотник, а в иной сотне человек с тысячу народа. Все, что было живо, поднялось в козачество; едва можно было найти в селах семью, из которой кто-нибудь не пошел бы на войну: если отец не мог идти, то посылал сына или паробка, а в иных семьях все взрослые мужчины по шли, оставивши только одного дома; все это делалось потому, что прошлого года очень обогатились грабежом имений шляхетских и жидовских. Даже в городах, где было право магдебургское, бурмисты и радцы присяжные покинули свои уряды, побрили бороды и пошли к войску». Кроме этого многочисленного своенародного ополчения Хмельницкий ждал еще хана крымского с ордою, ждал турок, ждал донцов, отправил в Москву чигиринского полковника Вешняка, который в мае подал царю грамоту. «Нас, слуг своих, – писал Богдан, – до милости царского своего величества прими и благослови рати своей наступить на врагов наших, а мы в Божий час отсюда на них пойдем. Вашему царскому величеству низко бьем челом: от милости своей не отдаляй нас, а мы Бога о том молим, чтоб ваше царское величество, как правдивый и православный государь, над нами царем и самодержцем был». Царь отвечал, что вечного докончания с поляками нарушить нельзя, «а если королевское величество тебя, гетмана, и все Войско Запорожское освободит, то мы тебя и все войско пожалуем, под нашу высокую руку принять велим». Долго было дожидаться этого освобождения; королевское величество собирал войско, но в войске этом между воеводами несогласие, между ратными людьми неусердие к делу; против русских, которые бились за веру, за свободу, одушевлялись ненавистью к притеснителям и воспоминанием о недавнем громадном успехе, о добыче богатой, против этих русских поляки выставили иноземцев наемных, правда, искусных и храбрых, надежных в бою против толпы неокуренной порохом, но покидающих знамена, как только задерживалось жалованье; войско своеземное подражало в этом отношении иноземцам: «Денег, денег, как можно скорее денег!» Писали из польского лагеря: «Оставляют хоругви не только рекруты, но и товарищество, так что в иных отрядах находится налицо не более половины людей и даже менее. Иностранное войско сильно уменьшается; ратных людей нельзя удержать ни ласковыми словами, ни строгостью законов, а только деньгами»; и тут же читаем следующие слова: «Очень трудно достать шпиона между этою русью: все изменники! А ежели добудут языка, то, хоть жги, правды не скажет».

Как скоро трава показалась на поле, стали сбираться хлопы под Киев, подступили к днепровскому перевозу в числе 1080 человек, а в Киеве ждал их козак бывалый, мещанин Полегенький, с которым было все улажено: по данному знаку Киев обступили со всех сторон, и на улицах началась потеха: начали разбивать католические монастыри, до остатка выграбили все, что еще оставалось, и монахов и ксендзов волочили по улицам, за шляхтою гонялись, как за зайцами, с торжеством великим и смехом хватали их и побивали. Набравши на челны 113 человек ксендзов, шляхтичей и шляхтянок с детьми, побросали в воду, запретивши под смертною казнию, чтоб ни один мещанин не смел укрывать шляхту в своем доме, и вот испуганные мещане погнали несчастных из домов своих на верную смерть; тела убитых оставались собакам. Ворвались и в склепы, где хоронили мертвых, трупы выбросили собакам, а которые еще были целы, те поставили по углам, подперши палками и вложивши книжки в руки. Три дня гуляли козаки и отправили на тот свет 300 душ: спаслись только те шляхтичи, которые успели скрыться в православных монастырях.

Неизвестный художник. Ян Казимир, король польский и великий князь литовский. XVII в.

Хмельницкий выступил из Чигирина и шел медленно, поджидая хана; Ислам-Гирей соединился с ним в июне 1649 года; присоединилось и 6000 турок, приехали и донцы. 29 июня войска Хмельницкого встретили под Збаражем польское войско, бывшее под начальством Фирлея и Вишневецкого. Поляки окопались в лагере и более месяца отбивались от осаждающих, козаков и татар, терпя голод. В начале августа Хмельницкий узнал, что сам король Ян Казимир с главным войском стоит под Зборовом, и, оставив пехоту держать по-прежнему в осаде Фирлея и Вишневецкого под Збаражем, сам с конницею и с ханом отправился к Зборову; 5 августа дело началось сильным поражением поляков, не ожидавших нападения; к ночи они были окружены со всех сторон. Тогда канцлер Оссолинский придумал средство спасения – отделить хана от Хмельницкого. Ян Казимир послал объявить Ислам-Гирею свою приязнь и напомнить о благодеяниях покойного короля Владислава, который некогда выпустил Ислама из плена; хан отвечал, что готов вступить в переговоры; Хмельницкий писал королю, что никогда, от колыбели до седин, не замышлял мятежа против него, что не из гордости, но, вынужденный безмерными бедствиями, угнетенный, лишенный всего имущества отцовского, прибегнул он к ногам великого хана крымского, чтоб при его содействии возвратить милость и благосклонность королевскую; изъявлял готовность уступить свою власть новому гетману, которого незадолго перед тем назначил король, объявив Хмельницкого лишенным булавы за мятеж. 9 августа заключен был договор: хан взял с короля обязательство прислать в Крым единовременно 200 000 злотых и потом присылать ежегодно по 90 000, а для своего союзника Хмельницкого выговорил следующие условия: 1) Число Войска Запорожского будет простираться до 40 000 человек и составление списков поручается гетману; позволяется вписывать в козаки как из шляхетских, так и из королевских имений, начавши от Днепра, на правой стороне в Димере, в Горностайполе, Корыстышове, Паволоче, Погребище, Прилуке, Виннице, Браславле, Ямполе, в Могилеве, до Днестра, а на левой стороне Днепра в Остре, Чернигове, Нежине, Ромнах, даже до московского рубежа. 2) Чигирин с округом должен всегда находиться во владении гетмана запорожского. 3) Прощение козакам и шляхте, которая соединилась с козаками. 4) В тех местах, где будут жить реестровые козаки, коронные войска не могут занимать квартир. 5) В тех местах, где будут находиться козацкие полки, жиды не будут терпимы. 6) Об унии, о церквах и имениях их будет сделано постановление на будущем сейме; король позволяет, чтоб киевский митрополит заседал в сенате. 7) Все должности и чины в воеводствах Киевском, Черниговском и Брацлавском король обещает раздавать только тамошней шляхте греческой веры. 8) Иезуиты не могут находиться в Киеве и в других городах, где есть школы русские, которые все должны оставаться в целости. 10 августа Хмельницкий представился Яну Казимиру и, ставши на одно колено, произнес речь, в которой повторил, что у него и в мысли никогда не было поднимать оружие против короля, но что козаки восстали против шляхетства, которое угнетало их как самых последних рабов. Ян Казимир дал ему поцеловать руку, а литовский подканцлер прочел ему наставление, чтоб верностию и радением загладил свое преступление. На другой день войска разошлись.