П. К. Козлов. Тибетская экспедиция Русского географического общества 1899–1901 гг.

Начальнику экспедиции и его спутникам тяжело было оторваться от сердца России – Москвы, а там дальше стало легче, в особенности, когда началось настоящее путешествие.

Еще несколько минут – и караван, извиваясь лентою, двинулся к востоку. Впереди, сажен на сто, ехал я с урядником Телешовым и проводником-киргизом. В арьергарде следовал поручик Казнаков.

Впечатление первого ночлега было таково. Полюбовавшись на маралов (оленей) и на красивые виды по сторонам, члены экспедиции вернулись на бивак. Вскоре спустились на землю сумерки, и солнечный свет сменился лунным, слабо, но картинно пронизывавшим лес, под сенью которого путешественники впервые вкушали оригинальную прелесть своей привольной страннической жизни.

Лесная и пышная луговая растительность русской части Алтая по мере проникновения к востоку уступала место пустынной монгольской растительности, лето – осени, когда караван Тибетской экспедиции проходил вблизи священных гор Ихэ-богдо и Бага-богдо; в открытой долине весь день дул юго-западный ветер, стихший только ко времени погасания зари. Мороз усиливался. По темно-голубому, свободному от облаков небу сначала заискрились блестящие звезды, немного позднее показалась луна, картинно разлившая свой мягкий свет по снеговой равнине. Чем-то непостижимо великим казалась в эту ясную ночь гора Бага-богдо; ее матово-блестящие снега, поднятые на две с лишком версты относительной высоты, производили глубокое впечатление, под обаянием которого истые буддисты, говорят, просиживают ночи, погруженными в созерцание.

Праздник Рождества Христова путешественники встретили и проводили в области центральной пустыни Гоби. В сочельник наш скромный бивак, приютившийся в ущельице, казался точкой среди необъятной, погруженной в дремоту пустыни; изредка обрисуется силуэт часового, прогуливавшегося при мерцании пламени костра; тяжело вздохнет верблюд, или оригинально простонут баран и дремлющая собака, или заговорит во сне человек – вот все, что нарушало тишину здешней ночи. Немного подальше, сейчас за гребнем увала, опять дикая, безмолвная пустыня.

За Гобийской пустыней поднимаются высокие скалистые цепи Нань-шаня, темнея многочисленными ущельями. Путешественники с нетерпением ожидали справедливо прославленного Тэтунга, а вот и он сам, и давно ожидаемый монастырь Чортэнтан. Вдали, на правом берегу реки, виднелась приветливая когда-то луговая площадь, теперь же темная, взъерошенная – та самая, которая служила несколько раз местом для бивака экспедициям покойного Н. М. Пржевальского, а выше по горам тянулись густые леса, в которых столько раз охотился великий путешественник. Никогда я не забуду этого очаровательного уголка. Целый месяц мы ежедневно засыпали, убаюкиваемые монотонным гулом реки. Много, много раз манили нас к себе ее грандиозные прибрежные скалы, в особенности по вечерам, когда ничто не нарушало окрестную тишину, кроме рокота стремительных прозрачных вод реки, и когда мысль под обаянием, дикой, величественной природы воскрешала в воображении образ покойного первого исследователя, который сравнительно недавно любовался теми же прелестными видами и прислушивался к мягкому всплескиванию волн того же красавца Тэтунга.

Приближаясь затем к Цайдаму, или северной границе Тибета, мы увидели на юге, в туманной дали хребет Бурхан-Будда, протянувшийся длинным величественным валом с востока на запад. В тонкой пыльной дымке мутновато виднелись снега, еще плотно укрывавшие верхний пояс гор.

Мысль невольно перенеслась за этот порог Тибета, где исполинской скатертью развертывается высокое суровое нагорье, дающее приют оригинальным представителям животного царства. Там должна быть сосредоточена предстоявшим летом наша дальнейшая деятельность. Что ожидает нас далеко впереди? Поможет ли нам счастье так же успешно поработать в заветной стране, как это удалось сделать в Алтае и в Центральной Гоби? Вот вопросы, неотвязно стоявшие в воображении начальника экспедиции при виде убеленных природою врат Тибета.

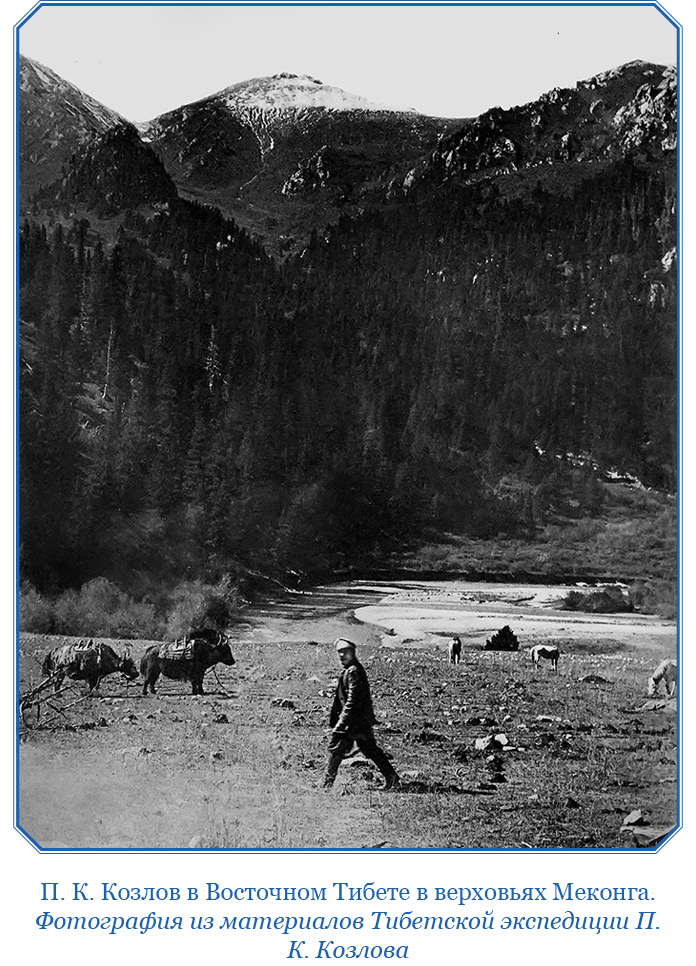

Четырнадцатого апреля экспедиция наконец достигла хырмы [укрепления] Барун-цзасака и расположилась внутри ее глиняных стен биваком. Здесь я устроил метеорологическую станцию В этой же хырме Барун-цзасака был организован и склад коллекций, и багажа, необходимого на обратный путь экспедиции. Местный князь, мой старый знакомый, не имел возможности выразить по этому поводу какой-либо протест на том основании, что ему было предписано из Синина об оказании экспедиции полного содействия как относительно пребывания в Цайдаме, так равно и по снаряжению ее в дальнейший путь.

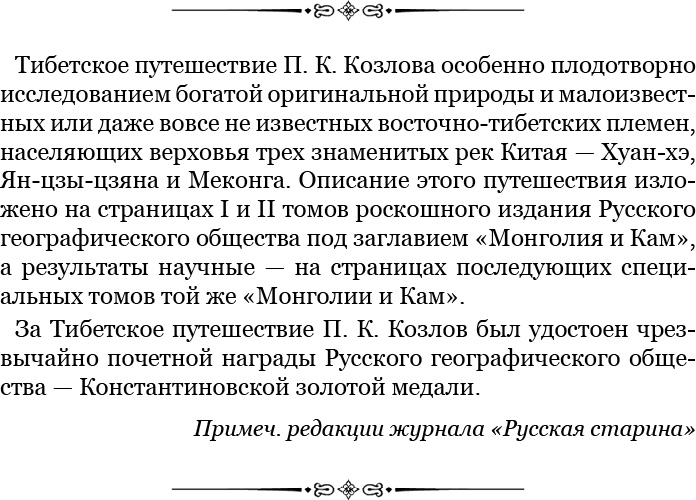

Тибет, высокий заветный край, послужил мне предметом исследования, когда я проник в бассейн Меконга. Здесь гребни главных хребтов и второстепенных гор лежат сравнительно недалеко от окаймляющих их рек и речек, которые по большей части заключены в глубокие ущелья или живописнейшие теснины, наполненные вечным шумом вод. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже – ель, древовидный можжевельник, ива; на дно, к берегам рек, сбегают дикий абрикос, яблони, красная и белая рябина; все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах манят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, Saussurea, мытников, камнеломок и других.

В глубоких, словно спрятанных в высоких горах ущельях водятся красивые пестрые барсы, рыси, несколько видов диких кошек, медведи и даже, нигде раньше путешественниками не замеченные, обезьяны (Macacus vestitus), живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с тибетцами.

В ясную теплую погоду в красивых уголках бассейна Меконга натуралист одновременно услаждает и взор, и слух. Свободно и гордо расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба грифы и орлы невольно приковывают глаз; пение мелких пташек, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо.

Весеннее солнце пригревало между тем сильнее и сильнее. Кустарники и травянистая растительность ожили и принарядили унылую долину Цай-дама; в воздухе, напоенном ароматом свежей растительности, целыми днями не смолкало жужжание насекомых и щебетание ласточек, витавших над хырмой. Путешественников неудержимо влекло на юг – в горы, которые в мае чаще стали открываться взору своими темно-синими ущельями.

В начале лета тибетская экспедиция посетила бассейн реки Хуан-хэ, в середине – бассейн Ян-цзы-цзяна, a в конце лета радостно вступила и в бассейн Меконга. Долго я стоял на перевале Радэб-ла и не мог налюбоваться Бар-чюским ущельем, гармонично сочетавшим в себе отвесные каменные кручи, густые леса из ели и древовидного можжевельника и темную извилистую речку, положительно тонувшую среди причудливо нависших над нею гигантских скал и цеплявшихся по ним хвойных зарослей. Даже мои монголы-спутники при виде Бар-чюского ущелья много раз повторяли: «Гадзэр сэйн байва» – что значит «место хорошее, красивое».

С обеих сторон ущелье запирается мрачными теснинами, а с восточной – кроме того и высоким каменным порогом, с которым Бар-чю яростно сражается, превращаясь при этом в одну сплошную массу, игравшую на солнце цветами радуги. Рев и шум Бар-чюской стремнины был в состоянии заглушить самый громкий людской голос. Обаятельной дикой прелести каскада способствовали также девственные заросли, нависшие с отвесно ниспадавших береговых стен. Это было мое любимейшее место для охотничьих экскурсий.

По целым часам я просиживал здесь, наблюдая под монотонный гул стремнины за жизнью местных пернатых. Чуть блеснут солнечные лучи по скалистым стенам ущелья и вершинам хвойных дерев, как уже просыпаются птицы и покидают места ночевок. Снежные грифы, бородатые ягнятники и орлы-беркуты дозором понеслись над вершинами гор; высоко над елями парит ястреб, которого по временам беспокоят попутно пролетавшие соколы, сарычи, галки и крикливые красноклювые клушицы; на опушке полян, в хвое, встречаются всевозможные синицы, пеночки и золотистолобый королек; изредка, стайкой, перелетали ущелье гималайские клесты и горные голуби; у прибрежных, обмытых водою корней ютился крапивничек, а по речным валунам – водяная оляпка, часто спрыгивавшая на воду.

К полудню птички становятся менее энергичными и, напившись воды, незаметно скрываются в кустарники и скалы. Пора и охотнику возвращаться к биваку. Тихо бредешь по знакомой тропинке, порою на минуту остановишься, прислушаешься и в то же время посмотришь в бинокль на ближайшие скалы. Среди тишины вдруг польются, словно из свирели, нежные тонкие звуки зеленого красавца всэре, усевшегося где-либо на бугорке подле стайки этих птиц, спустившихся к речке напиться; по мере того как умолкает одна приятная трель вблизи, за поляной раздается новая, там дальше еще и еще: мелодичные переливы звуков доверчивых всэре и замечательно нарядное их оперение часто совершенно обезоруживали меня, и я ограничивался одними прицеливаниями в этих птиц. Истый охотник-коллектор и любитель природы меня поймет

Короткие дни в глубоком ущелье Бар-чю проходили скоро, сумерки длились также непродолжительно, а за ними быстро надвигалась ночь своим темным мрачным покровом. Благодаря богатству сухих дров, люди отряда по вечерам устраивали веселые костры, подле которых путешественники частенько засиживались позднее обыкновенного, в особенности когда еще сквозь медленно плывущие облака проглядывала луна, таинственно озарявшая тихий уголок бивака и ближайшие серые скалы. Густой высокоствольный лес стоял безмолвно, словно погруженный в дремоту, и совершенную тишину ночи нарушали монотонный рокот речки да унылое гуканье филина, по временам раздававшееся в том или другом ущелье. Неприятный голос этой ночной птицы будил экспедиционную собаку и привлекал ее с лаем в свою сторону; затем, через несколько минут, недруги успокаивались, и опять наступала прежняя убаюкивающая тишина.

Подле костра разделяла компанию путешественников их общая любимица – обезьяна, которую мне подарил тибетский начальник, и которую путешественники впоследствии прозвали Мандрил. Обезьяна с первого же появления в лагере экспедиции сделалась предметом развлечения ее участников. Для этого зверька была устроена трапеция, на которой он проделывал всевозможные упражнения. Со всеми нами Мандрил скоро освоился, но привязывался только к тем, кто не допускал себе по отношению к нему злых или мальчишеских шуток; ласковое же отношение и лакомые подачки очень ценил, как равно не проявлял обиды или неудовольствия, если кто по временам наказывал на месте «преступления».

Наш свирепый пес Гарза вначале порывался уничтожить Мандрила, но, получая за каждую подобную попытку должное внушение, скоро смирился и освоился с ним, а недели две спустя оба наши спутника стали если не друзьями, то, во всяком случае, и не недругами. Гарза позволял Мандрилу безнаказанно ласкать себя за голову или навязчиво цепляться за ноги, за хвост, но только не выносил его назойливых прыжков на спину; в таком случае собака убегала от обезьяны и пряталась где-либо в кустах.

На дальнейшем пути вниз по Меконгу тибетцы неожиданно преградили дорогу и в одном подходящем для них месте пытались уничтожить экспедицию, но это предприятие стоило им порядочных потерь. Тем не менее никто не мог знать, что нас ожидало впереди. В течение всей ночи, казавшейся мне вечностью, я положительно не мог уснуть ни на минуту: мысли самого разнообразного свойства роились в моей голове. Чтобы поразнообразить и сократить время, я оставлял палатку и часами смотрел на ясное спокойное небо. Яркие звезды медленно перемещались с восточной стороны горизонта на западную, таинственные метеоры изредка озаряли известную часть небесного свода и, померкнув, беззвучно исчезали в мировом пространстве. С соседнего карниза-обрыва сурово глядел на наш бивак домик ламы-отшельника, приютившийся словно орлиное гнездо. Внизу глухо бурлила и плескалась река, по верхушкам леса порою пробегал слабый ночной ветерок. Едва своеобразная ласка природы успела навеять дремоту, как уже на востоке зажглась алая полоска зари, и лагерь пробудился.

Невдалеке за кумирней Момда-гомба мы встретили трех нарядно одетых всадников, выехавших к нам из Чамдо для ведения дипломатических переговоров в качестве представителей местной тибетской администрации. Старший из них, в звании да-лама, высокий брюнет, с черными проницательными глазами, был в темно-красных одеждах и парадной шляпе, украшенной синим шариком. Через плечо этого амдосца, подобно генеральской ленте, висела связка серебряных гау (ладанка), а в левом ухе – наградная массивная золотая серьга, художественно отделанная бирюзой и кораллами. Двое других меньших чиновников составляли его свиту.

При встрече с нами чамдосцы тотчас сошли со своих богато убранных лошадей и вежливо приветствовали нас; мы ответили тем же. Вслед затем да-лама стал просить меня не заходить в Чамдо, согласно будто бы желанию находившихся там лхасских чиновников, привезших из резиденции Далай-ламы такого рода распоряжение. Умоляюще складывая руки и устремляя глаза к небу, да-лама продолжал настоятельно просить о том же. «Пожалейте мою голову» – показывая пальцем на шею, повторял представитель чамдоской власти, и каждый раз в ожидании перевода фразы его испуганное лицо страшно бледнело. Со своей стороны я выразил да-ламе большое удивление, что чамдоская администрация решила заговорить с нами позже, нежели следовало, иначе такого сложного недоразумения не могло произойти.

Во всяком случае, поступок тибетцев, действовавших по наущению главы великого монастыря и окрестных ему кумирен, переполненных монахами, послужит большим укором совести для того, кто благословил воинов поднять против нас оружие, и кто теперь, потеряв голову, командировал его к нам для улаживания этого неприятного дела. На мои доводы хитрый чиновник ничего не ответил и, чтобы не дать прочесть выражения своего лица, низко склонил голову. После этого я предложил чиновнику проследовать вниз по долине реки до места бивака, где можно будет обстоятельнее выяснить этот тяжелый вопрос.

Второго ноября (1900 г.) экспедиция вновь поднялась на хребет Вудвиль Рокхиля в восточной, еще более величественной его части, где перевал Мо-ла открывает бесконечный лабиринт гор по всем направлениям. Командующими, блестящими на солнце вершинами того же Рокхильского хребта были снеговые вершины Моди и Зачжи, на которые, по словам нашего чамдосца-спутника, старейшие ламы их богатого монастыря часто обращают взоры, так как при созерцании последних «чистых» ступеней земного мира человек в состоянии скорее отрешиться от житейской суеты и приблизиться к познанию нирваны. Гребни гор по большей части состояли из обнаженных серых скал, бока же их в это осеннее время темнели зарослями леса, среди которого змейками извивались серебряные ленты многочисленных ручьев и речек, с шумом низвергавшихся в долину.

Многоводный Меконг стремительно несется по широкому галечному руслу, обставленному высокими берегами. Его зеленовато-голубые волны пестрят барашками, разбивающимися на порогах в мельчайшую водяную пыль, создающую на солнце очаровательную радугу. Местами же Меконг катится величаво-спокойно и представляет собою стальную или зеркальную гладь, красиво отражающую прилежащие скалы и леса.

С Меконга мы поднялись на крутой выступ массива, с вершины которого я в последний раз любовался этой могучей рекой, ее меридиональной долиной, по дну которой темно-голубой блестящей лентой извивался многоводный данник Южно-Китайского моря. В северной части горизонта теснились угрюмые скалы, на юге река терялась в гигантских каменных воротах, за которыми в синеющей дали, словно облака, граничили с голубой полоской неба восточная окраина Рокхильского хребта и вершины более отдаленных далайламских гор. Ближайший к нам сонм боковых скалистых отрогов темнел многочисленными складками сплошной заросли хвойного леса, ручьи и маленькие речки терялись на дне глубоких оврагов или второстепенных ущелий. У прибрежных террасовидных полян группировались серые домики тибетцев.

В одном из селений лхадоского округа – Лунток-ндо – путешественники прожили три зимних месяца. Это селение отстоит от Чамдо к северо-востоку верстах в сорока, будучи обставлено со всех сторон горами, разрываемыми речкой Рэ-чю. В доме, занятом экспедицией только наполовину, в его верхнем этаже, прежние его обитатели вначале было перепугались и разбрелись по соседям, но вскоре, убедившись, что им худого ничего не причинят, возвратились и группировались в нижнем этаже.

Ровная площадка, находившаяся выше дома, занятого экспедицией, сослужила хорошую службу для установки астрономических инструментов и производства определения географических координат этого пункта. Вставали мы на зимовке также сравнительно рано – конвой около шести часов, а мы, члены экспедиции, около семи, ко времени утреннего метеорологического наблюдения. После чаепития каждый принимался за свое дело.

Наши минуты досуга по-прежнему разделял Мандрил, который, по мере надвигания весеннего тепла чаще и чаще отпускался на свободу. Забравшись на соседнее к экспедиционному дому дерево, ловкий зверек подолгу проводил там время в удивительных прыжках с ветви на ветвь, нередко в погонях за пристававшими к нему воронами. Соображая о будущем своего невольного спутника, я попытался было его пристроить одному из местных тибетцев, но Мандрил на пятый день вновь прибежал в наш лагерь и в таком жалком, несчастном виде, что у всех нас вызвал глубокое сожаление, усилившееся под впечатлением той радости, которую проявил бедный зверек при виде всех нас: в глазах и движениях обезьяны нельзя было не видеть выражения просьбы не покидать ее. Пробовал я также отпускать Мандрила в стадо его диких собратий, но ничего хорошего не вышло: наш зверек получил несколько пощечин, которыми его щедро наделили дикие обезьяны. После того мы решили больше не расставаться с Мандрилом.

Общая характеристика местных обитателей напоминает таковую тибетцев. При встрече с почетными ламами или чиновниками лхадосцы заранее слезают с лошадей, а при еще большем приближении приседают и одновременно с приседанием высовывают язык, часто оттягивая правою рукою соответствующую щеку, а затем произносят «дэму» или «тэму», равносильное нашему «здравствуй». В разговоре со старшими лицами простолюдины молчаливо и почтительно стоят и только изредка одобрительно кивают головой и покорно повторяют «лаксу, лаксу», т. е. «да-да», даже выслушивая жестокий приговор над собою. В знак одобрения тибетцы поднимают вверх большой палец, тогда как поднятый мизинец определяет собою низшее качество; промежуточные же пальцы указывают на соответствующую их расположению степень; два больших или два малых пальца, поднятых или выставленных одновременно, выражают или высшую похвалу, или крайнее порицание. Как и у других обитателей Тибета, у лхадосцев принято встречать и провожать гостей до лошади. О всяком постороннем или чужом человеке, направляющемся в дом тибетца или проходящем мимо, но вблизи жилища, вовремя дают знать своим неистовым лаем злые собаки.

От множества различных бус, янтарей и раковин, от связок ключей, нацепленных на женщин или девушек, от своеобразных звуков, издаваемых всем этим убранством во время движения, лхадоскам положительно невозможно пройти незамеченными. Лхадоски большие любительницы всевозможных женских украшений и нарядов; они норовят заманить продавца с подобными товарами поближе к своему дому, чтобы тем самым скорее дать понять мужьям или отцам о представляющемся случае исполнить обещание, данное ими когда-то купить ту или иную вещь на зависть гордых соседок.

Праздник Рождества Христова и первый день нового двадцатого столетия экспедиция отметила некоторой торжественностью, так как у нас все еще существовали предметы роскоши: сардины, консервированное молоко и кофе, всевозможные леденцы, коньяк, ликеры, сигары и пр., – тщательно сберегаемые про такие исключительные праздники или другие дни, чем-либо знаменательные в нашем далеком и продолжительном странствовании.

Надо, однако, заметить, что по части «питий» экспедиция располагала на весь тридцатимесячный срок путешествия за границей всего лишь двадцатью бутылками и полубутылками коньяка и ликеров, причем из этого скромного запаса три бутылки целиком были подарены именитым туземцам, кроме того, значительная часть коньяка пошла им в виде обычного угощения; из остального же запаса, служившего достоянием всего персонала экспедиции, мы еще сохранили по бутылке коньяка и ликера под названием «заветные» до вступления на родную землю. Этими словами я хочу сказать, что так называемые горячительные напитки в нашей экспедиции представляли скорее лекарственное средство, нежели тот «необходимый повседневный предмет», в какой их возводят другие путешественники.

Правда, пьющие нижние чины получали отдельную «чарку» водки, которую мы фабриковали сами, на месте, из восьмиведерного запаса спирта, везомого специально для коллектирования рыб, змей, ящериц, мелких грызунов и других образцов зоологических сборов. Непьющие же чины конвоя, а таких было несколько, человек, взамен водки получали лишнюю порцию сахару или леденцов, обыкновенно экономно расходуемых ими вместе с кирпичным чаем – единственным напитком, на который мы не скупились несмотря ни на какую его дороговизну. Сардины и сласти – эти «вкусные заедочки и усладеньки», выражаясь словами незабвенного Пржевальского, также получали и нижние чины и почти в той же мере, какая полагалась и по отношению к любому из главных членов экспедиции, не позволявших себе никакого излишка и комфорта, наоборот, с первого дня путешествия с караваном расставшихся с привычками цивилизованной обстановки, до спанья на кроватях или койках включительно: все члены экспедиции спали прямо на земле, лишь подостлав под себя войлок. Короче – мы жили братьями.

Такие исключительные праздники или например вступление экспедиции на нагорье Тибета, в бассейн Ян-цзы-цзяна или Меконга, добычу новых форм млекопитающих и птиц мы ознаменовывали тем, что наш однообразный суп сменялся вкусным пловом и помянутыми заедочками и усладеньками, которые мы делили с детской наивностью и простотою. В подобные минуты, сидя за чашкой чая, мы считали себя, положительно, счастливейшими из людей, в особенности если к тому же еще выпадали на нашу долю такие чарующие уголки, на какие не один раз указывалось мною выше.

Двадцатого февраля (1901 г.), с первыми проблесками весны на Меконге, экспедиция снялась лагерем и направилась в обратный путь – к родине. Между долинами рек Меконга и Ян-цзы-цзяна вставал грандиозный хребет, названный мною хребет Русского географического общества; при пересечении двух снеговых цепей этого хребта участники экспедиции натерпелись немало, так как в области верхнего пояса и перевалов, поднятых до 16 600 футов над морем, бушевали снежные штормы.

Особенно дикое и подавляющее впечатление производят горы в тесном промежутке между двумя высокими цепями хребта, где небольшая по протяжению, но многоводная речка Бар-чю с крутым падением и бешеным стремлением вод, ведет борьбу со скалами и порогами, нагроможденными в хаотическом беспорядке в теснине северной цепи, не представляющей никакой возможности для движения каравана. Бешеная речка Бар-чю, словно стальная змея, разрывает передовые горы, шумно клокочет и пенится на дне темной расщелины и далее по направлению к долине Ян-цзы-цзяна.

Не менее дика и величественна картина вообще в верхнем поясе этого хребта, обильного мощными скалами и высокоствольными хвойными лесами, нередко сочетающимися в своеобразную прелесть. Множество высоких и низких, пустых и разреженных кустарников лепится там и сям, по карнизам и сопкообразным выступам отрогов, или поднимается по крутизнам, изрезанным каменными руслами, местами прерываемыми шумными каскадами.

В середине, между цепями хребта, в урочище Бачам-да экспедиции пришлось устроить невольную дневку, так как в течение ночи с пятого на шестое марта выпал снег глубиною до фута, и по временам проглядывавшее сквозь туман солнце болезненно ослепляло глаза, не давая возможности без сетчатых очков ступить шагу или хоть на минуту покинуть палатку.

Эта же стоянка еще более омрачилась для нас гибелью на только что пройденном перевале нашего спутника Мандрила, умершего под тяжелым вьюком, свалившимся на него вместе с быком, одновременно везшим и несчастного Мандрила. Сознаюсь, что мне лично очень тяжело было перенести смерть обезьяны, по-детски привязавшейся к нам и отлично знавшей каждого из участников экспедиции. Гренадеры, вооружившись лопатами, вырыли яму на красивом горном скате вблизи звонкой и прозрачной речки. Холодный трупик нашего любимца был бережно опущен и засыпан землей, поверх которой мы соорудили из камней пирамидку.

В долине Ян-цзы-цзяна тибетскую экспедицию догнал лхасский отряд всадников, во главе с двумя чиновниками, командированными Далай-ламой лля ведения переговоров с начальником экспедиции. Послы решились прибыть в русский лагерь и начать с путешественниками переговоры лишь после того, как убедились в том, что они видят перед собою действительно русскую экспедицию.

В течение недельного совместного пребывания на берегах Ян-цзы-цзяна мы хорошо познакомились с лхасцами. В беседах с ними нам удалось расспросить этих лиц о Тибете вообще и о Лхасе и ее главном представителе в частности. Благодаря их же содействию экспедиции посчастливилось на дальнейшем пути еще более расширить свои географические исследования. Дружески обменявшись приветствиями, сфотографировав послов, одарив их и передав от Русского географического общества подарки для Далай-ламы, мы приятельски расстались с лхасскими чиновниками. Со своей стороны послы вручили экспедиции более нежели скромные подарки, заключавшие в себе «дары местной природы».

Дальнейший путь экспедиции проходил в более доступной местности и первое время по большой торговой дороге, ведущей в Хор-Гамдзэ. Изредка встречались приветливые уголки с лесною зарослью, где наши путешественники устраивали охоты-облавы.

Первая наша охота загоном была устроена вечером, вторая – ранним утром, когда чаще случается хорошая погода. Мы вовремя успели обойти лес и занять свои знакомые места. Воздух был тих и прозрачен. Небо из темно-синего постепенно переходило в более нарядный и живой ярко-синий оттенок; позднее от южных высоких гор стали отделяться тонкие облачка и медленно нестись в нашу сторону; там, в вышине среди облачков, в лазоревых пространствах мелькали точками снежные грифы и бородатые ягнятники; здесь, внизу, вдоль святой горы быстро с шумом пролетела пара благородных соколов и беркут, осиротевший накануне; первые птицы, вероятно, не терпели соседства орла, ожесточенно нападая на него с разных сторон, но гордый сильный хищник спокойно следовал вперед и лишь порою опрокидывался спиною вниз или проделывал другие эволюции. По удалении орла соколы на свободе занялись любовною игрою, спиралью поднимаясь ввысь, в которой и скрылись совершенно.

Рядом в лесу перелетали мелкие птички, одни молчаливо, другие, наоборот, со звонкой веселой трелью. В восточном направлении открывалась долина, по которой змеилась речка, блестевшая ледяной поверхностью. На севере, по луговым откосам гор, пестрели стойбища тибетцев-скотоводов. В бинокль отлично было видно, как женщины возились с барашками, отнимая их от матерей, спешивших к удалявшимся стадам. Окрест святой горы паслись наши караванные животные. На юге ослепительной белизной сияли и искрились снега Дэргэского хребта. Стоя на своем номере в ожидании загонщиков, пригреваемый теплым весенним солнышком, я невольно восхищался величием окружавшей меня природы.

Между тем голоса загонщиков сделались более громкими; надо стоять настороже, зорко смотреть и напряженно вслушиваться. В гущине леса что-то подозрительно треснуло, и все внимание охотника направлено к месту звука, затем опять тишина и томительное ожидание; подле испуганно промелькнула синица, за нею краснохвостка, в высоких ветвях переместился дятел, а пониже, в кустарниковой чаще, затрещал дрозд, выдавший присутствие зайца, быстро вынесшегося к соседней опушке леса; вдруг грянул выстрел, красивым эхом откликнувшийся в хвойном лесу, ветер пахнул дымом, и все стихло. Охота кончилась.

Вскоре после этого экспедиция оставила сычуаньскую дорогу и постепенно склонилась своим курсом на север – северо-запад, следуя вверх по Я-лун-цзяну, левому притоку Голубой реки. В этом углу Кама обитают более воинственные кочевники, которые с первых дней встречи с путешественниками стали проявлять разбойничий задор. Предчувствуя недоброе, путешественники перешли на военное положение: наполнили свои сумки патронами, усилили ночные дежурства и спали не раздеваясь. Во время движения каравана высылались дозоры, обнаруживавшие сторожевые отряды тибетцев. Наконец стало ясно, что экспедиция вновь «заперта», что ей предстоит во что бы то ни стало пробиваться силою.

Тихая полуденая ночь прошла довольно спокойно, как равно и слегка морозное раннее утро двадцать пятого апреля, когда экспедиционный караван медленно, но в то же время и бодро двигался вверх по Гэ-чю, держась сосредоточенно. Мелодичное пение соловья долго не прерывалось, между тем солнце уже осветило вершины соседних гор, тонкоперистые облачка медленно плыли к востоку, сбиваясь в сплошную пелену, тогда как на западе небосклон прояснялся все больше и больше. Сдержанный людской голос давал понять, что отряд глубоко проникнут предстоявшим событием. Все внимательно следили за соседними горами, но всего больше, разумеется, за той частью гребня, где расположился неприятель.

Наконец, показался и он сам; почти одновременно на трех соседних плоских вершинах Биму-ла заволновались тибетцы в развернутом конном строю. Громкие голоса местных воинов, мастерски выводивших своеобразные трели, слились в общий дикий концерт, нарушивший тишину утра в горах. Минут через пять голоса тибетцев смолкли, затем повторились еще и еще. Мы продолжали двигаться до подошвы главного ската перевала, отстоявшего своей вершиной на расстоянии одной версты, где временно остановились, чтобы подтянуть потуже подпруги, самим полегче одеться и еще раз осмотреть оружие. Тем временем на гребне северной цепи гор показалась партия человек в двадцать пять других тибетцев, оставшихся для нас неизвестными. Число же лингузцев простиралось от двухсот пятидесяти до трехсот человек. На сей раз наши недруги покрикивали или одновременно с двух сторон, или же поочередно, словно переговариваясь о чем-то.

Так как между нами и лингузцами на первом уступе гор залетали скалистые обнажения, за которым могла находиться неприятельская засада, то я, приказав каравану осмотрительно двигаться на перевал, сам с А. Н. Казнаковым и Бадмажаповым, постоянно при мне находившимся, поехал налегке вперед с целью возможно скорее обогнуть каменистую преграду. К нашему благополучию лингузцы не воспользовались этим естественным передовым укреплением, и мы, миновав его, были снова на открытом луговом скате, обеспечивавшем свободное движение каравана.

Едва мы показались здесь, как тибетцы еще грознее завопили на всевозможные лады и тотчас же, несмотря на довольно большую для их ружей дистанцию – в шестьсот шагов, одновременно с трех вершин открыли огонь из своих фитильных ружей. Благодаря их командующему положению тибетские пули по инерции долетали до цели, шумя и свистя то тут, то там. Как уже говорено было выше, стычку пришлось вести на высоте около 15 000 футов над морем, где разреженный воздух давал себя чувствовать даже и привычным организмам. По мере нашего приближения к перевалу и по мере того, как наша боевая линия усиливалась людьми, прибывавшими от каравана, а следовательно, усиливался и наш огонь, тибетская пальба стихала; разбойники показывали одни лишь головы; еще же через полчаса или час, когда мы уже в числе десяти человек благополучно поднялись на гребень, последний был свободен. Разбойники со страхом, подобно горному потоку, бежали по крутым ущельям на юг по направлению к Я-лун-цзяну

Тем временем караван подтянулся на перевал, и я поздравил некоторых из своих молодцов-спутников младшими или старшими унтер-офицерами и урядниками. Роли теперь переменились: мы стояли на вершине гребня и спокойно завтракали там, где только что находились наши недруги, заготовившие большое количество дров и льда.

Проучив и этих разбойников, путешественники в дальнейшем чувствовали себя вполне удовлетворительно. Теперь они выходили на нагорье, на простор, где могли лучше применить свое прекрасное вооружение и еще успешнее гарантировать безопасность. Встречные дзачюкавасцы и литанцы по отношению к экспедиции бььли очень сдержанны; здесь о стычке были осведомлены. Путешественники располагали тремя проводниками, в сообществе с которыми удачно вышли на прямую разбойничью дорогу, ведущую на озеро Русское.

На всем нашем пути по безлюдному нагорью, но в особенности в районе бассейна речки Сэрг-чю, нам ежедневно приходилось наблюдать от пяти-шести до десяти-двенадцати и более медведей, промышлявших то поодиночке, то большей частью по два, по три, а однажды пришлось видеть четырех взрослых пищухоедов, бродивших тесной компанией. В открытой долине Сэрг-чю, где среди шириков залегают в виде островков глинистые возвышения, населенные пищухами, мы насчитывали с одного наблюдательного пункта до десятка медведей: там, невдалеке, резвится медведица с двумя детенышами, здесь двое взрослых зверей отдыхают, греясь на солнце, вдоль соседнего ручья пробираются разрозненной компанией три медведя, к одному из которых, самому крупному, подходят двое из наших охотников и т. д. Обилию медведей в Тибете, конечно, способствует и то обстоятельство, что туземцы их не стреляют, за исключением охотников, желающих воспользоваться шкурой как ковром или подстилкой во время охотничьих экскурсий за травоядными. Что же касается нашей экспедиции, то мы, наоборот, редко упускали случай, чтобы не поохотиться на этого зверя. Всеми нами в общей сложности за две весны было убито до сорока медведей, из которых пятнадцать пришлось на мою долю.

Охота на медведей здесь в Тибете производится «в открытую», если можно так выразиться. Действительно, заметив медведя еще издали, охотник смело идет к нему поближе, затем начинает рассматривать и сообразоваться, с какой бы из сторон всего удобнее к нему подкрасться, т. е. приблизить на выстрел незамеченным, считаясь с отличной способностью медведя далеко чуять по ветру. Зрение же у этого зверя сравнительно слабое. Всего удобнее подходить к медведю в то время, когда он занят ловлей пищух или предается отдыху, и наименее подходящее время, когда зверь направляется скорым «ходом», будучи напуган. Если же медведь спокойно разрывает грызунов, то обыкновенно норовят идти к нему ускоренно, останавливаясь во время поворотов зверя в сторону охотника. Если на пути к медведю имеются хотя мало-мальские прикрытия, то нетрудно приблизиться к цели на сотню шагов, а то и ближе. Подойдя к зверю, охотник с колена или лежа стреляет в медведя. В большинстве случаев опытный охотник и умелый стрелок одним, двумя, самое большее – тремя выстрелами из обыкновенной трехлинейной винтовки уложит зверя.

Из многочисленных охот на медведей, веденных мною и моими спутниками в последнюю весну в Тибете, я остановлюсь на одной из них. Мы успели сделать переход и расположиться лагерем в глубокой, узкой долине, окаймленной луговыми скатами. Некоторые из людей отряда отправились на охоту, я же прилег вздремнуть, как вдруг слышу голос тибетца Болу: «Пэмбу, джему эджери!», т. е. «Господин, медведь идет!» Действительно, стоило мне только приподняться, как я уже увидел медведя, медленно шедшего по косогору. Зверь, по-видимому, не обращал внимания на наш бивак. Недолго думая, я взял свою винтовку, вложил в нее все пять патронов – два разрывных и три обыкновенных – и направился на пересечение пути медведя. Однако высота около 15 000 футов над морем дает себя чувствовать: горло пересыхает, ноги подкашиваются, сердце учащенно бьется. Садишься. Невольно смотришь в сторону медведя и не спускаешь с него глаз; мишка по-прежнему то движется вперед, то разрывает землю. Опять идешь; солнце пригревает, ветер освежает. Наконец, зайдя навстречу зверю, я прилег за бугорком. Жду. Медведя нет и нет.

Я осторожно приподнялся, тревожное сомнение охотника исчезло: медведь невдалеке прилег. Ползком продвинувшись десятка два шагов, я достиг второго бугорка. В бинокль отлично было видно, как ветерок колышет длинную блестящую шерсть медведя; кругом тихо, спокойно; могучие пернатые хищники зачуяли добычу и кружат на фоне неба; наш бивак словно замер: внимание всех приковано к медведю и охотнику. Раздался выстрел, медведь сердито зарычал и тяжело приподнялся на ноги; глухо щелкнула вторая нуля – зверь грузно свалился наземь. Не меняя положения, я взглянул в бинокль: медведь лежал не шевелясь. Встаю и направляюсь к обрыву, находившемуся от меня шагах в двухстах, поодаль от медведя, чтобы оттуда взглянуть по сторонам.

Тем временем двое операторов-казаков уже покинули бивак и шли к медведю. Подойдя к обрыву, я от усталости невольно тяжело вздохнул, медведь вскочил, словно ужаленный, потряс своей мохнатой головой и со страшной стремительностью направился ко мне, неистово рыча и фыркая. Подпустив разъяренного медведя шагов до десяти, я выстрелом в грудь свалил его; зверь кубарем, через голову, свалился вниз. Последний решающий момент, когда озлобленный мишка несся с окровавленной пастью, надолго запечатлелся в моей памяти: в нем, в этом моменте, и заключалось то особенное чувство, которое так дорого и привлекательно охотнику.

Вскоре затем экспедиция поднялась на вершину невысокого безымянного перевала, откуда действительно могла радостно приветствовать голубую зеркальную поверхность знакомого бассейна озера Русского. Почти год минул с тех пор, как мы его покинули с запада, теперь же вблизи находился его юго-восточный край, манивший нас своею мягкой лазурью. В северной дали вырисовывался силуэт хребта Амнэн-кора, белоснежные вершины которого сливались с облаками. Целые полчаса я простоял на перевале, любуясь видами в ту и другую сторону. Южный горизонт будил воспоминания о красоте и богатстве природы Кама, северный радовал счастливым достижением конца нашей главной тибетской задачи. Пропустив весь караван мимо себя, мне приятно было прочесть на лицах моих спутников удовольствие и радость. Еще час-другой, и наш бивак уже красовался на возвышенном берегу, о который гулко ударялись высокие, прозрачные озерные волны.

Между тем нетерпение экспедиции попасть в Цайдам росло с каждым днем. Все участники ее невольно всматривались в ту часть хребта Бурхан-Будда, откуда мог и должен был показаться цайдамский отшельник Иванов. Иванов был обнаружен в ожидаемый день и в намеченном направлении. Приезд Иванова оживил весь бивак. Пошли опросы и расспросы. Прежде всего цайдамский отшельник порадовал начальника экспедиции докладом о хорошем состоянии склада, а затем вручением почты – первой со времени двухлетнего странствования, если не считать десятка писем, полученных пятнадцать месяцев тому назад в Синине. Один из членов экспедиции справедливо заметил, что Иванов, приехавший на прекрасной откормленной лошади в нарядном кителе с разодетым цайдамским монголом, составил полный контраст по отношению даже к членам экспедиции, не говоря уже про конвой, – так обносились участники тибетской экскурсии. Лица их вполне гармонировали с потрепанным одеянием.

Спустя некоторое время Иванов более спокойно рассказывал о своем житье-бытье в Цайдаме. Самым великим лишением, говорил он, для всех их (четырех человек) составляло неполучение прямых сведений об экспедиции; те же нелепые рассказы, которые передавались богомольцами или другими странниками-туземцами, их не только не удовлетворяли, но еще пуще огорчали; некоторому сомнению в благополучии экспедиции способствовали позднейшие толки, приходившие из разных мест Тибета и согласовавшиеся между собою, о гибели экспедиции, но они твердо верили, что этого не могло случиться, хотя и допускали возможность утраты кого-либо из персонала экспедиции, но не всей экспедиции

До поздней ночи отряд не ложился спать; да и в постелях долго еще можно было слышать мягкие голоса путников, мирно беседовавших о своей родине: по-видимому, у всех на душе было легко, хорошо. К тому же ночь стояла превосходная: тихая, ясная, свод неба был унизан звездами и серпом молодой луны.

Китайцы-переводчики, командированные сининским цин-цаем с пакетами в экспедицию, долго не верили собственным глазам, что нашли всех путешественников живыми. В Синине были уверены, что русская экспедиция погибла, и что начальнику края придется ответить за беспечность.

В конце августа экспедиция вступила в Синин. У западной крепостной башни, превосходно выложенной из серого камня, мы переправились через быструю, довольно многоводную речку и вошли арочным входом в город. Несколько солдат, стоявших на башне, бессмысленно глядели из-за бойниц в нашу сторону. Но зато большое любопытство было сосредоточено на нас при вступлении в узкие многолюдные торговые улицы, где тотчас образовалась толпа досужих зевак, последовавших за нами. У купцов, сидевших за прилавками магазинов, вытягивались физиономии, и они на время забывали свое дело; многие почему-то громогласно считали нас по головам, не стесняясь указывать пальцем. Мальчишки забегали вперед, толпились, сбивали друг друга с ног и задерживали встречных; упрямые ослики становились поперек дороги, громко орали, заставляя спрыгивать седоков, – словом, обычная городская картина, наблюдая которую мы незаметным образом прибыли к торговому дому Цань-тай-мао.

После некоторого смущения и нерешительности приказчики открыли ворота и впустили во двор моих людей и лошадей, я же с Ладыгиным прошел через магазин в помещение купцов, которые заранее отвели для нас две комнаты. Сопровождавший нас купец шепнул на ухо моему сотруднику, что он и его ближайшие товарищи опасаются за нашу безопасность: «Толпа возбуждена, страсти ее могут возгореться при малейшей нетактичности с вашей стороны: ведь народ не может забыть, что вы – европейцы – принудили богдо хана оставить столицу и бежать чуть не пешком внутрь страны». Позднее, вечернее время заставило зевак скоро разойтись, а наших купцов успокоиться и приготовить для нас ужин, а затем оставить нас в покое.

Наутро, приведя себя в порядок, мы отправились с визитом, о чем В. Ф. Ладыгин уже успел предупредить цин-цая и других главных должностных лиц Синина. Средством передвижения я избрал китайскую закрытую тележку, внутри которой мне можно было спрятаться от любопытных глаз; снаружи же усаживался В. Ф. Ладыгин. Первый, к которому мы поехали с визитом, был цин-цай Бань-ши-да-чень, бывший сылан инородческого приказа, родом маньчжур – Ко-пу-тун-и. Невысокого роста, коренастый, округлый, с небольшими темными глазами и здоровым лицом, он производил хорошее впечатление.

После обычных приветствий цин-цай утонченно поблагодарил за подарок, а затем с улыбкой начал выражать свой восторг по поводу моего благополучного возвращения из Тибета: «Вы такой жизнерадостный, энергичный, счастливый, что, глядя на вас, сам молодеешь душою; я отчасти могу представить себе те невзгоды, трудности и лишения, какие вы переносили непрерывно в течение двух с лишком лет; вы вышли из всего победителем и привезли с собой научные драгоценности, и как теперь я искренно рад, что вы вернулись здравыми и невредимыми. В ваше отсутствие я получил несколько депеш, одна тревожнее другой; и в России, и в Китае считали вашу экспедицию погибшей. По возвращении же моих посланных из Цайдама, доставивших мне отрадное известие, я тотчас телеграфировал о том в Пекин.

В настоящее время, вероятно, и ваша родина радуется за ваше благополучное странствование и смело надеется на таковое же возвращение». Далее разговор перешел к самому путешествию; цин-цай очень интересовался восточным Тибетом и племенами, его населяющими. Со своей стороны я коснулся было современной политики Китая по отношению к европейским государствам, но, как и следовало ожидать, Бань-ши-да-чень искусно перешел на другую тему: «Вас, вероятно, ожидают в России почетные награды!» Поблагодарив цин-цая еще раз за его предупредительность и любезность, много раз проявленные как к экспедиции, так и ко мне лично, я отправился к дао-таю, или губернатору. Во дворе и за двором меня сопровождала многочисленная толпа, державшая себя крайне прилично.

Дао-тай тоже маньчжур, переведен в Синин из Кульчжи, где занимал подобную же должность. Представительный, молодцеватый дао-тай тем не менее выглядел крайне опечаленным; причиной этой печали, по признанию самого хозяина, было то, что у него в Пекине во время разгрома без вести пропала шестнадцатилетняя красавица дочь. Справившись с собой, дао-тай стал забрасывать меня вопросами о путешествии, о диких племенах Тибета, о наших с ними стычках; между прочим, его занимали и такого рода вопросы: много ли осталось в Тибете мест еще не исследованных, доволен ли я сам географическими новостями и всякого рода научными коллекциями, собранными экспедицией, скоро ли я отправлюсь в новое путешествие и многие другие в этом роде.

В заключение, губернатор заметил: «Слава богу, что вы возвратились с честью и со славой; и ваше и наше государства гордятся подобными людьми, а все-таки в будущем избегайте таких диких мест». Во время продолжительного разговора за неизменным чаем любезный дао-тай извинялся, что не может нас угостить шампанским, которое он любит и к которому его приучили в Кульчже русские знакомые. Затем он предложил моему сотруднику коробочку папирос; видя, что тот с жадностью набросился на них и стал уничтожать одну папиросу за другой, он принес еще несколько коробочек и принудил Ладыгина, долго не курившего хорошего табаку, взять и эти. Сам хозяин от времени до времени покуривал из китайского кальяна, художественно отделанного разноцветной эмалью в соединении с бирюзой и бронзой.

В приемной губернатора, как и в приемной цин-цая, стоял его многочисленный двор: адъютанты, чиновники, различные низшие служащие и обыкновенная публика; впрочем, последняя и большинство низших служащих помещались главным образом во дворе. Со двора же в бумажные отверстия окон смотрело также немало глаз женщин из семьи дао-тая и доносился их мягкий, приятный голос.

Расставшись с дао-таем, мы через четверть часа были у чжэнь-тая – командующего войсками области. По слухам, чжэнь-тай состоял видным членом антиевропейского общества «гэлаохуй», что не мешало ему быть по отношению к нам не только корректным, но даже изысканно вежливым и гостеприимным. Несмотря на свои немолодые годы, чжэнь-тай выглядел очень хорошо: держался ровно, ходил скоро. Громкий голос и величавая осанка изобличали в нем настоящего командира. После того как мы поприветствовали друг друга, командующий войсками поинтересовался знать, к какой я принадлежу национальности; последующий же разговор был приблизительно тот же, что и прежде.

Перед отъездом чжэнь-тай пригласил нас к себе на послезавтра на обед.

Впереди предстояло еще два визита к младшим лицам местной администрации, заехав к которым мы поспешили домой; признаться, я сильно устал в необычайной обстановке и по приезде к себе на квартиру тотчас сбросил парадное одеяние, облекся в летнюю тужурку и вышел во двор подышать воздухом. Двор наших хозяев отличался опрятностью, значительная его часть имела досчатую настилку; у одной из сторон двора красовались клумбы свежей зелени и ярких цветов. Огромный пес лениво лаял с верхней галереи, откуда он спускался по ночам вниз для несения сторожевой службы. На крыше дома резвилось множество голубей, одни взвивались и улетали, другие, съежившись в комочек, сидели неподвижно, третьи громко ворковали, два же самых красивых голубя так озлобленно дрались, что не заметили, как их общий враг – кошка, стремительно бросившись, схватила одного из них и чуть-чуть не задушила, если бы вовремя не подоспел меткий удар, заставивший кошку моментально бросить голубя и бежать без оглядки. Освобожденный голубь вспорхнул и полетел, оставив за собой немало перьев, медленно падавших на землю.

На следующий день я принимал у себя сининских представителей; старшие из них жаловали ко мне в паланкинах, младшие приезжали в тележках или просто верхом на отличных иноходцах, убранных богатыми седлами. Каждого из китайских чиновников сопровождала более или менее многочисленная свита, имевшая в хвосте немало праздных добровольцев. В общем разговор был тот же, что и вчера, с незначительным лишь дополнением, касающимся жизни самих чиновников на этой окраине.

Накануне оставления Синина в два часа дня мы отправились на званый обед к чжэнь-таю. Толпа, ориентировавшаяся по извозчику, заблаговременно собралась сопровождать наш экипаж, но, как и прежде, она была крайне сдержанна: за все время мы ни разу не слышали в наш адрес ее обычного в таких случаях эпитета: ян-гуйцзе, т. е. «заморский дьявол». Подъехав к дому чжэнь-тая и миновав его первые двое ворот, мы вышли из тряской тележки и последовали пешком в третьи ворота, за которыми уже увидели предупредительного чжэнь-тая, окруженного блестящей свитой. После приветственных рукопожатий мы направились в тесной компании под звуки китайского оркестра в большую открытую с боков столовую, расположенную напротив домашнего театра.

В столовой мы были представлены четырем сослуживцам командующего войсками, принимавшим участие в званом обеде. Большой круглый стол был уже уставлен всевозможными, исключительно китайскими яствами, помещавшимися в многочисленных – больших и малых, высоких и низких – чашечках. Хозяин дома сделал знак гостям приблизиться к отдельному столу с закуской. Приглашенная компания чинно повиновалась, и каждый из гостей, взяв по маленькому блюдечку сладкого, принялся кушать, затем сели за обеденный стол; мне было отведено почетное место во главе стола, прочие гости разместились согласно их служебному рангу, и, наконец, сам хозяин занял стул, стоявший несколько поодаль от прочих, не имея у себя визави.

Первая часть обеда длилась около двух часов; сколько подавалось блюд, трудно сказать, но думаю, что около тридцати или сорока. После каждого блюда хозяин дома поднимал маленькую фарфоровую чарочку, наполненную подогретым вином, и, обводя глазами гостей, призывал их то же самое сделать, чтобы одновременно всем осушить чарочки. Большинство блюд были очень вкусными, как и вообще обед, и с китайской точки зрения, по заключению В. Ф. Ладыгина, не оставлял желать ничего лучшего, хотя, конечно, чжэнь-тай извинялся за «скромное» содержание блюд, ссылаясь на отдаленность приморских городов, в которых только и можно достать тонкие гастрономические принадлежности китайской кухни.

Не только гости китайцы, но и я с своим сотрудником были усердно заняты едой, во время которой вообще у китайцев не принято много разговаривать; по выходе же из-за стола в течение четверти часа у гостей шел оживленный разговор. Сосед по столу В. Ф. Ладыгина, испитой, худой, желчный китаец, убедительно просил моего спутника добыть ему лекарства или указать иной способ избавиться от курения опиума, в конец разрушившего его организм. Вторая, или заключительная часть обеда прошла сравнительно скоро; сонные, раскрасневшиеся лица гостей свидетельствовали об их желании отправиться по домам и отойти на час-другой в область Морфея.

Необходимо добавить, что в продолжение обеда на театральной сцене шли различные представления и играл смешанный оркестр; костюмы и грим были очень интересные. Все актеры – мужчины; женские роли избирают молодые китайцы, имеющие женственные лица и умеющие подражать женщинам как манерами, так и голосом. Больше всех привлекал внимание гостей красивый, изящный мальчик, и как актер казался несравненным, в особенности в самых трудных местах действия, его красота и плавность движений были просто очаровательны, как очаровательна и сама игра привыкшего к похвалам красавца-мальчика. В антрактах гости посылали актерам денежные подарки, за что последние прибегали просить указаний на последующие темы.

Званый обед удался, на лице хозяина сияла неподдельная улыбка!

Тридцатого августа экспедиция оставила Синин. Дальнейший путь к пустыне Гоби шел в области гор Восточного Нань-шаня, самой красивой расчлененной его части. Каравану приходилось то подниматься на кручи и следовать вдоль опасных карнизов, то спускаться на дно глубоких ущелий и переправляться вброд через ручьи и речки. К сожалению, первые дни горы были скрыты густыми облаками, и вся прелесть их терялась. Это лето 1901 г. было здесь особенно богато атмосферными осадками; тропинки несколько раз размывались и вновь исправлялись. Отряду экспедиции в этом отношении пришлось также поработать немало, а ее начальнику поболеть душою при виде, как неуверенно пробирается караван по скользкому глинистому обрыву. Того и гляди, что полетит тот или другой вьюк с коллекциями или инструментами, и в один несчастный миг страшно подумать – все труды пропадут даром; такого рода несчастья никогда не забудешь.

Чтобы отвлечь напряженное внимание от каравана, невольно переводишь взгляд в другую сторону, где залегает еще более дикий хаос гор, размытых множеством ущелий; самую величественную гору из окрестного сонма громад – Рангхта – нам удалось увидеть только однажды, в незначительный ясный проблеск; она была покрыта снегом и небольшими клочками кучевых облаков. Затем погода улучшилась. С вершин отрогов путник мог наблюдать красивые широкие виды, заполненные богатой растительностью. С глубин ущелий в красивом беспорядке взгромождались одна на другую дикие серые скалы, по которым кое-где торчали жалкие деревца ели и можжевельника; от самых высоких или командующих вершин, в свою очередь, сбегали каменные россыпи; выше всего, в ярко-синем небе, плавно кружились снежные грифы, бородатые ягнятники и звонко клектавшие орлы-беркуты.

Придя в монастырь Чортэнтан, экспедиция расположилась лагерем на левом берегу Тэтунга, напротив прежней стоянки, в виду заманчивых лесных ущелий. Вблизи расстилался тополевый вековой лес, еще ближе монотонно шумела и плескалась река. Сколько лучших воспоминаний вновь пробудил во мне Тэтунг. На этих самых берегах я впервые понял высокую прелесть путешествия по Центральной Азии; на этих самых берегах я прислушивался к заманчивым рассказам моего незабвенного учителя о Каме; среди этой же обстановки я отдыхал после пустыни Гоби, идя в передний путь. Теперь я вновь на этих берегах, еще более чарующих меня обаятельной лаской природы и отрадно воскресающих во мне на месте живой образ ее первого исследователя.

В первый день прихода в Чортэнтан путешественники доставили на бивак свое имущество, образцово сбереженное монастырем. Каждый из них нашел здесь личный запас платья, белья и после обстоятельного мытья с удовольствием оделся во все новое, свежее. Первое время мы даже не сразу узнавали друг друга, замечая со смехом: «Все стали господами». Припрятанные на дне ящиков заедочки и усладеньки также пришлись нам как нельзя более кстати. Словом, приход в Чортэнтан для экспедиции был великим праздником. Наши друзья ламы еще более способствовали подобному радостному настроению. Они нас встретили, словно самых близких родных, участливо расспрашивая не только о путешествии по «стране лам и монастырей», но и о том, что нам известно из писем о нашей родине, о наших родных. Эти люди, казалось, всецело отдались нам – и радовались, и горевали неподдельно вместе с нами; свое личное Я, на время нашего пребывания было ими забыто.

Десятого сентября эспедиция покинула Чортэнтан. Ламы напутствовали начальника экспедиции лучшими пожеланиями и интересной тибетской книгой «История царей Тибета», сочинение пятого Далай-ламы. Прощание было самое трогательное, в особенности с Цорчжи-ламой, провожавшим путешественников на протяжении двух дней к северу. При дружеском расставании монах растрогался, крупные слезы полились из его темных глаз, еще минута – и он зарыдал. Подобного рода слезы я видел у туземцев впервые; они на меня произвели глубокое впечатление. Человек, чуждый нам по религии, языку, нравам, обычаям, был тем не менее близок нам по общечеловеческим, душевным качествам.

От этого чортэнтанского ламы, равно и от других приятелей, обитающих в нагорной Азии, начальник экспедиции периодически получает письма. «Удостоившись знакомства с Вами, – читаем в одном из писем Цорчжи-ламы, – я проникся к Вам чувством искренней преданности. Со времени разлуки с Вами, когда я постоянно с глубокой любовью вспоминал о Вас, незаметно промелькнуло несколько месяцев. Вот и зеленый тростник покрылся туманом, и серебристая роса сгустилась в иней. Я думаю о том месяце (о Вас) […] и как запретить духу переноситься через пространство. С почтением вспоминая о Ваших великих доблестях и высоких административных талантах, я с глубоким нетерпением ожидаю, как благовещение облака (отличие) покроет Вас, как роса покрывает бамбук. А я, бедный монах, обитатель пустыни, пристрастившийся к лесам и источникам, хотя и мечтаю о том, чтобы выделиться из толпы, но мне не достает указаний к воспитанию природы. Какое сравнение с Вашим превосходительством, которое широко распространяет просвещение, озаряя им людей».

Оставляя приветливый, богатый Нань-шань с лазоревым небом, экспедиция вступает в монгольскую пустыню, над безграничным простором которой висела, словно вуаль, пыльная дымка. Туда, на север, уносились все помыслы и стремления усталых путешественников, ласкавших себя приятными грезами и мечтами о приближении к родине.

Второго октября экспедиция оставила шумный Дын-юань-ин и сразу очутилась в тихой монотонной пустыне. Проходя у высот, окаймляющих город с севера, путники наблюдали интересную травлю лисиц борзыми. Невдалеке от каравана из-за холмов неожиданно показались всадники, которые со страшной стремительностью скакали за собаками, увлеченные лисой. Я долго не забуду в высшей степени интересных двух-трех минут, в течение которых лиса, борзые и несколько всадников, слившись в один фокус общей картины, мчались подле нашего каравана; это было нечто особенное, приковавшее наше внимание; вот еще одна секунда, еще один момент – и лисица в зубах собак. Общее замешательство и поднятая в воздухе пыль подтвердили предполагаемое окончание успешной охоты. В руках нарядно одетого всадника виднелся красивый зверь с пушистым хвостом. Это был утренний выезд младшего из алашаньских князей, желавшего, вероятно, показать нам свою лихость и молодечество.

По мере движения к северу холод все более увеличивался, а осенние дни сокращались. Теперь были очень кстати заранее приготовленные распоряжением алашаньского князя юрты и топливо – самые, по-видимому, необходимые принадлежности в дороге, а между тем путешественникам казавшиеся роскошью, в особенности после дневных утомительных переходов, когда они с приятным чувством входили в них, согреваясь чаем и теплом маленькой печки. Время в походе бежало быстро, но несравненно медленнее, конечно, желаний путешественников, которые, по их признанию, с детской наивностью отсчитывали истекавшие дни и дни, предстоявшие впереди по направлению к Урге, этой своего рода «обетованной землей» тибетских странников. Да, действительно, Урга могла быть для них землей обетованной: они сильно истомились и нравственно, и физически, ведь прошло уже тридцать месяцев, и они не могли не желать скорого конца их путешествия.

У горы Хайрхан Гоби угостила путников снежным штормом, подобного которому они еще не видели ни разу. Сильные вихреобразные порывы бури положительно сталкивали в сторону огромные верблюжьи фигуры, мелкий снег залеплял глаза. В этот памятный день, третьего ноября, они [путники] прошли сорок две версты и все до единого ознобили себе лица, так как вслед за снежным штормом ударил мороз в –27,5°С.

На предпоследнем переходе к Урге начальник экспедиции получил от маститого консула Я. П. Шишмарева дружеское приветственное письмо, в котором, уважаемый монголами русский генерал спешил засвидетельствовать его полную готовность приютить «дорогих путешественников» под гостеприимным кровом русского консульства.

Спускаясь с перевала Гаятын-дабан, путешественники радостно приветствовали священную гору Богдо-ула, сплошь засыпанную снегом, на белом фоне которого резко и красиво выделялись темные, густые заросли леса. На другой же день, седьмого ноября, обогнув ее у западного подножья и переправившись через шумную, прозрачную Толу, они вскоре затем достигли и дома ургинского консульства.

Не берусь описывать тех радостных чувств, которыми мы были переполнены, достигнув конца нашей трудной задачи, увидев родные лица, услышав родную речь. Чем-то сказочным повеяло на нас при виде европейских удобств, при виде теплых уютных комнат, при виде сервированных столов. Наша внешность так сильно разнилась и не подходила ко всему этому комфорту, что Я. П. Шишмарев не мог не подвести меня к зеркалу и показать мне меня же самого. «Таким, как вы теперь, – говорил добродушный русский хозяин, – некогда вступил в Ургу и ваш незабвенный учитель, Н. М. Пржевальский, отдыхавший вот в этой большой комнате, которую я приготовил для вас».

Кяхта своим широким гостеприимством заставила еще более позабыть пережитые участниками экспедиции невзгоды и лишения, сочувствие же Петербурга укрепило их в сознании посильно исполненного перед родиной долга.