Из Записок графа А. Х. Бенкендорфа

1830 год

Приезд Галиль-паши. – Новые кадетские корпуса. – Поездка государя в Новгородские военные поселения и Москву. – Варшавский сейм и речь императора Николая. – Приглашение государя княгинею Чарторыжскою в ее имение Пулавы. – Путешествие в южные военные поселения. – Возвращение в Варшаву. – Окончание заседаний Варшавского сейма. – Возмущение в Севастополе. – Холера в Оренбурге. – Июльская революция. – Путешествие в Финляндию. – Прервание сношений с Франциею. – Признание Луи-Филиппа королем Французским. – Поездка в военные поселения. – Холера в Москве. – Болезнь государя. – Карантин в Твери. – Бельгийская революция. – Начало Польской революции. – Речь государя на разводе. – Временное правительство в Варшаве. – Посылка манифеста в Варшаву и письма к генералу Хлопицкому

В исходе января 1830 года приехал в Петербург, чрезвычайным послом Оттоманской Порты, Галиль-паша, один из любимцев султана.

Целью его миссии было дать наглядное доказательство доброго согласия, восстановленного между обеими державами, и вместе с тем изъяснить всю признательность его повелителя за великодушие и умеренность, явленные нашим государем при заключении мира, которого надежность упрочивалась его условиями, устранявшими всякий повод к разрыву.

Галиль-паша, высадившийся в Одессе, встречен был там, а впоследствии и в Петербурге, со всеми почестями, подобавшими его сану. В столице его и всю его свиту поместили в прекрасном доме, на полном казенном содержании. Государь принял его в публичной аудиенции, с обычным блеском нашего двора, в Георгиевской зале. Простой и благородный в своем обращении, посол всем очень понравился.

Были только неприятно поражены его костюмом, в котором каприз султана заменил живописное национальное одеяние турок длинною безобразною мантией, а азиатскую чалму – пунцовою фескою с кисточкою. Галиль-паше самому, казалось, было неловко и как-то совестно в этом наряде, немало способствовавшем к отдалению турок от султана, который, вместо того чтобы в эту критическую минуту искать сближения с фанатическим своим народом, как бы нарочно оказывал презрение к народным обычаям и даже одежде.

Галиль-паша, подобно Хозреву-мирзе, объездил все общественные заведения в столице, присутствовал ежедневно при разводе, являлся также в театрах и в домах частных лиц и вообще остался очень доволен сделанным ему приемом; но в особенности был тронут милостями государя, который, вручив ему богатые дары для султана, осыпал и его самого, вместе с чиновниками его свиты, щедрыми подарками.

* * *

До этой эпохи кадетские корпуса находились только в обеих столицах. Государь, ввиду увеличивающейся охоты к просвещению и потребности в нем, определил умножить число этих заведений и учредить корпуса еще в Новгороде, Полоцке и пр. В Полоцке он предназначил для сей цели здания, принадлежавшие в прежнее время иезуитам и их школе, а в Новгороде – одну из штаб-квартир военных поселений.

В прочих городах, где предполагалось учредить кадетские корпуса, немедленно было приступлено к возведению для них новых зданий. Этот знак монаршей попечительности произвел самое благоприятное впечатление во внутренних губерниях, обрадовав родителей возможностью воспитывать своих детей вблизи себя.

1 марта государь отправился со мною в военные поселения гренадерского корпуса. Осмотрев там несколько полков, также госпитали и некоторые возводимые сооружения, и отблагодарив по возвращении в Новгород генералов, он вдруг, вместо того чтобы ехать по улице, ведущей к Петербургу, велел своим саням повернуть на Московский тракт.

Я чрезвычайно удивился такой внезапной перемене, а он, позабавившись моим смущением, рассказал, что еще из Петербурга выехал с этим намерением, но сообщил о нем одной лишь императрице, чтобы сохранить свой маршрут в совершенной тайне и тем более удивить Москву.

Мы употребили на переезд туда менее 34 часов и остановились у Кремлевского дворца в 3 часа ночи. И там, и в целом городе все, разумеется, спали, и появление наше представилось разбуженной придворной прислуге настоящим сновидением. С трудом можно было допроситься свечи, чтобы осветить государеву комнату.

Он тотчас пошел без огня в придворную церковь – помолиться Богу – и по возвращении оттуда, отдав мне приказания для следующего дня, прилег на диване. Я послал за обер-полицеймейстером, который прискакал перепуганный моим неожиданным приездом и совершенно остолбенел, когда услышал, что над моей комнатой почивает государь.

Комендант, гофмейстер, шталмейстер, полицейские чиновники стали появляться один за другим с лицами, крайне меня смешившими, и не дали мне заснуть целую ночь. Брат императрицы, принц Альберт, сопровождавший государя в военные поселения и приехавший в древнюю столицу за сутки до нас, удивился еще более других, когда, проснувшись, узнал, что в Москве находится государь.

В 8 часов утра я велел поднять на дворце императорский флаг, и вслед за тем кремлевские колокола возвестили москвичам прибытие к ним царя. Еще гул колоколов не замолк, а уже народ и экипажи со всех сторон устремились ко дворцу; началась толкотня, давка; все друг друга поздравляли с нечаянной радостью; все были в восторге и удивлении.

На Дворцовой площади происходило такое волнение, что можно было бы принять его за бунт, если б на всех лицах не изображалось благоговения и радости, свидетельствовавших, напротив, о народном счастье.

В 11 часов государь вышел из дворца пешком в Успенский собор; все головы обнажились, загремело многотысячное «ура», и толпа до того сгустилась, что военный генерал-губернатор князь Д. В. Голицын и я насилу могли следовать за государем, да и сам он, при всех усилиях народа раздаваться перед ним, едва мог подвигаться вперед.

Только на какой-нибудь аршин очищалось вокруг него место; он беспрестанно останавливался и, чтобы пройти двести шагов, разделяющих дворец от собора, употребил, конечно, десять минут. На паперти ожидали его митрополит и духовенство с крестами; при виде их народные клики тотчас смолкли.

Выслушав краткое молебствие и приложившись к ракам св. угодников и образам, государь вышел в двери, противоположные тем, которыми вошел, и направился к старому дворцу. И здесь встретило его такое же стечение народа и такие же трудности добраться до Красного крыльца, ступени которого были заняты сплошными рядами дам.

Дойдя доверху, государь обернулся и благосклонно поклонился толпе, ответившей на сию царскую милость новыми, долго не умолкаемыми криками. Потом он поехал в экзерциргауз, окружаемый везде такими же толпами.

Время пребывания в Москве государь провел с обычною своею деятельностью. Целые утра он проводил в посещении общественных заведений, училищ, госпиталей, в приеме купцов и фабрикантов и в осмотре произведений мануфактурной промышленности, все более и более развивавшейся в Москве.

К обеденному столу были приглашаемы высшие сановники и старые слуги царские, доживавшие свой век в отставке. Вечером он являлся в театре и на балах в Дворянском собрании и у военного генерал-губернатора. Так мы провели шесть дней, которые были для Москвы постоянным праздником, а для сердца государя – истинною наградою за лежавшее на нем бремя и за чистую его любовь к своему народу.

13 марта в полночь мы снова сели в сани, и 15-го в 2 часа пополудни государь был в Зимнем дворце, промчавшись 700 верст в 38 часов.

* * *

Уже несколько лет не был собираем в царстве Польском народный сейм. Государь, как строгий исполнитель данного слова, не захотел долее отлагать созвание этого сейма, установленного данною императором Александром конституцией. Велев вследствие того нунциям явиться в Варшаву к половине мая, он и сам стал готовиться к поездке туда.

Мы выехали из Петербурга 2 мая, опять по тракту на Динабург (Двинск), куда государя постоянно влекло сочувствие к работам, производившимся столько лет под личным его надзором в бытность его генерал-инспектором по инженерной части.

Употребив два дня на осмотр этих работ, нескольких полков 1-го корпуса и резервных батальонов, он продолжал свой путь на Ковно и Остроленко и прибыл в Варшаву 9-го числа поутру. Коляска наша остановилась у дверей цесаревича в ту минуту, когда он готовился выйти к разводу.

На следующий день мы опять поскакали назад в Пултуск навстречу императрице, которую упредили там несколькими минутами. Отобедав в Пултуске, все вместе поехали в Варшаву. Здесь повторился весь образ жизни прошедшего года. Вообще в царстве ничего не изменилось, кроме разве того, что были еще недовольнее самовластием цесаревича.

Всякая надежда поляков на перемену к лучшему исчезла, даже многие из русских, окружавших цесаревича, приходили доверять мне свои жалобы и общий ропот. Я держался настороже против этих откровений; но они были так единодушны и так искренни, что невольно пробудили во мне чувство сострадания к полякам, а еще более к трудному и жестокому положению государя.

Цесаревич в личном обращении своем с ним всегда представлялся почтительным и покорным подданным; но в сношениях с министрами и даже в разговорах с своими приближенными он нисколько не таил постоянной оппозиции.

Малейшее противоречие его досадовало, даже похвалы государя кому-либо из местных чиновников, военных или гражданских тотчас возбуждали горькие пересуды, нередко и неудовольствие его брата против этих самых чиновников, награжденных по собственному его представлению.

Можно было тогда же предугадать близость реакции и бунта, если бы жалобы скрывались в тайне; но они высказывались совершенно явно. На государя все смотрели как на надежду лучшей будущности, и возрастающее благосостояние края служило важным перевесом тем неприятностям и уничижениям, от которых терпели отдельные личности, а не нация.

В этом отношении даже самые раздраженные из числа недовольных отдавали справедливость правительству.

Прибытие государя, императрицы, множества иностранцев и нунциев утишили ропот, по крайней мере по внешности, и Варшава приняла блестящий и очень оживленный вид. Балы и праздники следовали один за другим, со всею роскошью и со всем весельем богатой столицы.

Через неделю после своего прибытия государь велел открыть сейм со строгим соблюдением всех форм, определенных конституцией. Цесаревич, заседая в камере нунциев в качестве депутата от Пражского предместья, привез с собой туда и меня посмотреть на эту «нелепую шутку», как он громко называл сейм, к крайнему неудовольствию поляков.

Князь Адам Чарторыжский, депутат от сената, произнес довольно длинную речь, которая, в сущности, была похвальным словом императору Александру как восстановителю Польши и виновнику ее благоденствия. Себя самого он называл лестным именем «друга» покойного монарха, о котором в следующем году не устыдился сказать перед тем же собранием, что обманывал его всю свою жизнь.

Потом камера нунциев избрала депутацию (в состав ее был выбран и цесаревич), чтобы вместе с депутацией от сената представиться царю и довести до его сведения, что оба государственные сословия готовы его принять.

Государь с императрицей пришли в тронную залу. За ними следовал двор и вся военная свита, а галереи были наполнены почетнейшими дамами. По занятии всеми своих мест государь открыл собрание речью, заслужившею общее одобрение. Все любовались величественною его осанкою и звонким голосом и казались исполненными самой ревностной к нему привязанности.

Одним из первых предметов, к обсуждению которых камера нунциев приступила в тот же день, было предложение, единогласно принятое, воздвигнуть народный памятник императору Александру. Маршал сейма дал большой обед всем почетнейшим сановникам, находившимся в Варшаве, и всем нунциям. На нем присутствовал и государь.

Здоровье его было провозглашено при единодушных кликах, и это пиршество совершилось со всевозможным приличием и всеми признаками сердечной преданности. Прекрасные балы несколько раз соединяли все высшее варшавское общество в Лазенках, а императорская фамилия удостоила также своим присутствием бал, данный графом Замойским, председателем Государственного совета царства.

Все по виду казалось спокойным, а между тем в камере нунциев уже зарождалась оппозиция. Толковали о протесте перед царем против самоуправных действий и против преувеличенных издержек на войско. Стали образовываться партии, но ни в чем еще не обнаруживалось никакого неприязненного чувства против особы монарха.

Государь признал за благо явить новое доказательство своей добросовестности, отстранив даже и тень какого-нибудь влияния с его стороны на работы сейма. Вследствие того он оставил на все время их продолжения Варшаву и самые пределы царства. Императрица уехала в Фишбах в Силезии, где ожидал ее прусский королевский дом, а государь отправился в Брест-Литовский.

За станцию до Пулав, местопребывания старой княгини Чарторыйской и обыкновенного средоточия всех недовольных и всех польских интриг, какой-то человек во фраке явился перед государем с приглашением, именем княгини, остановиться у нее.

Такой странный образ приглашения побудил государя к отказу, выраженному, впрочем, в вежливых формах. Против самых Пулав надо было переезжать через Вислу на пароме. Мы увидели, что на противоположном берегу стоит много людей, и когда переехали, то княгиня сама подошла повторить государю свое приглашение. Государь, стоя, несмотря на палящее солнце, без фуражки, извинялся тем, что не может медлить в пути, так как цесаревич ожидает его на ночлеге.

Старуха, которая выглядела настоящею сказочною ведьмою, продолжала настаивать и на повторенный отказ громко сказала: «Ах, вы меня жестоко огорчили, и я не прощу вам этого вовек». Государь поклонился и уехал. Как ни малозначительна сама по себе была эта сцена, она обратилась, однако же, в одну из причин, ускоривших безрассудную Польскую революцию.

Постоянная ненависть княгини к России еще более усилилась, и ее раздражение не осталось без влияния на слабые польские головы.

Вечером мы приехали в Седлец, где цесаревич на следующее утро представил государю уланскую дивизию польской армии. Далее в Луцке государь сделал смотр одной дивизии Литовского корпуса и продолжал свой путь, через Старый Константинов, в Елисаветград, где были собраны кирасирская и уланская дивизии поселенных войск, состоявших под начальством графа Витта.

Здесь же Галиль-паша, возвращавшийся в Константинополь по исполнении своей миссии, ожидал государя и присутствовал при учении этой конницы, одинаково превосходной как по выправке всадников, так и по красоте лошадей. Оттуда государь поехал в Александрию близ Белой Церкви, летнее пребывание старушки графини Браницкой, которая сделала августейшему своему гостю прием, вполне соответствовавший ее несметным богатствам.

Государь жил в отдельном большом доме, убранном как дворец. Меня поместили в щегольском павильоне, а обед подавали в великолепной зале посреди сада, наполненной драгоценнейшими статуями и бронзами. Сады, парк и все остальное отличалось той же роскошью.

В окрестностях Александрии было собрано и осмотрено до 30 резервных эскадронов из дивизий, участвовавших в Турецкой войне. Потом мы поехали в Козелец для осмотра 2-й драгунской дивизии. Полки ее оказались в отличном состоянии; государь маневрировал с драгунами и в пешем и в конном строю, что составляет истинное их назначение.

Этот род войска был пересоздан императором Николаем, постоянно старавшимся возвратить ему прежнюю его важность. Из Козельца мы перенеслись в Киев, где массы народа ждали государя у ворот Печерской лавры и провожали до Соборной церкви. Утром он осмотрел несколько резервных батальонов, а вечером удостоил своим присутствием бал, данный ему киевским дворянством в обширном помещении на Подоле.

Отсюда мы поехали в Ходню, где государь остановился в доме одного богатого помещика и провел три дня в подробнейшем осмотре 2-го корпуса, только что возвратившегося из-за Дуная. Этот корпус более всех пострадал от войны, моровой язвы и вредоносного климата; государю хотелось видеть его в том именно положении, в каком он находился после двух тяжелых кампаний, почему и укомплектование его, уже вполне подготовленное, было отложено до окончания смотра.

Мы не могли довольно надивиться воинственному и опрятному виду этих войск, испытанных в боях; артиллерия была даже в блестящем состоянии, 2-я гусарская дивизия – в очень порядочном, наконец, пехота могла назваться образцовой; но всего этого оставалось менее шестой части: кавалерийские полки имели в своем составе только до 200 человек, некоторые из пехотных – еще менее.

Государь поблагодарил генералов, офицеров и солдат за их усердную в храбрую службу, пожаловал им денежные и другие награды, разговаривал со многими из солдат, навестил больных и оставил всех в восторге от монарших милостей и щедрот.

На обратном отсюда пути нашем в Варшаву цесаревич ожидал государя в Брест-Литовском и представил ему на смотр 2-ю дивизию Литовского корпуса с принадлежавшею к нему гренадерскою бригадою.

Выправка этих войск не оставляла ничего желать; но в моральном отношении они менее других внушали к себе доверие, быв, как я уже сказал, составлены исключительно из уроженцев возвращенных от Польши губерний и имея во главе своей несколько генералов и множество штаб– и обер-офицеров из поляков.

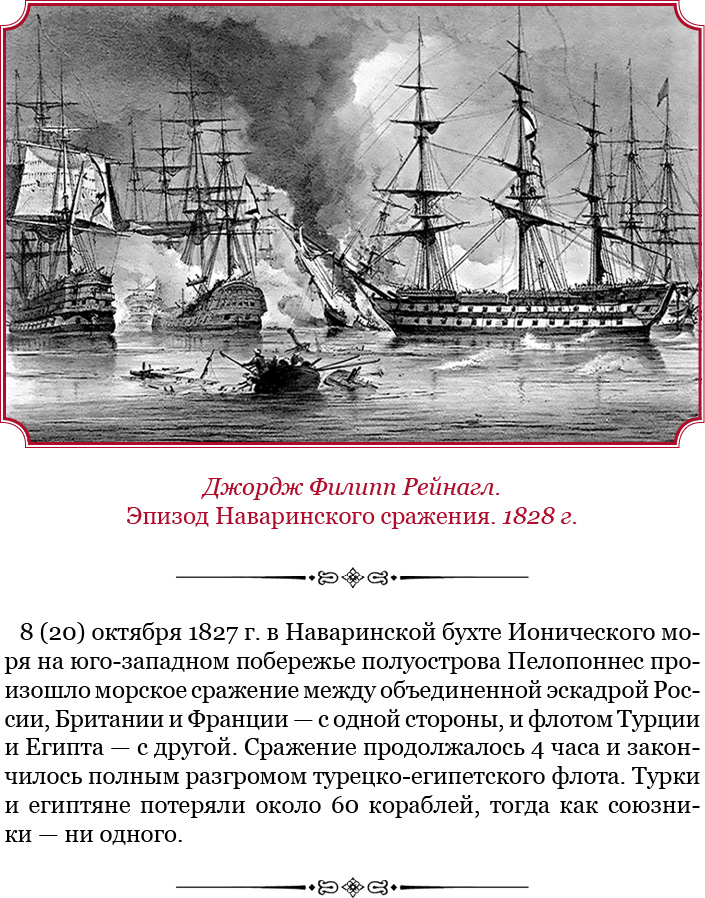

Во время отсутствия нашего из Петербурга возвратилась в Кронштадт эскадра адмирала Гейдена, участвовавшая в Наваринской битве и блокировавшая потом Дарданеллы. Она привела с собой в виде трофеев два корвета: турецкий и египетский – и заслужила общее одобрение английских и французских моряков, которые осыпали похвалами состояние нашего флота и в особенности искусное крейсерство контр-адмирала Рикорда в опасное зимнее время у Дарданелл.

Таким образом, государь уже пожинал некоторые плоды от стараний своих об улучшении нашего флота. В Средиземном море осталась небольшая эскадра из трех фрегатов и нескольких легких судов.

Мы прибыли в Варшаву 7 июня, и на другой день государь отправился в Лович навстречу императрице. Я имел честь сопровождать его, и мы ехали одни, без свиты, по краю, который несколько месяцев позже отверг этого самого монарха, вверявшегося теперь так смело преданности своих подданных и радовавшегося их благосостоянию, плоду трудов его предшественника и его собственных!

В Варшаве я нашел мою сестру, княгиню Ливен, с ее мужем, отлучившимся временно с посольского своего поста в Лондоне для принесения государю своих почтительных чувств. Сестра моя умом своим и любезностью успела при этом случае еще более возвысить и при дворе, и в публике свою давнишнюю репутацию.

Через неделю после нашего возвращения в Варшаву государь закрыл сейм, кончивший все свои занятия. В среде его образовалась довольно сильная оппозиция, которая даже отвергла проект закона, очень интересовавший государя, об ограничении удобства к брачным разводам; впрочем, все это было прикрыто внешними изъявлениями преданности и доверия к монарху, удалявшими всякое подозрение о разладе между троном и народным представительством.

Все окончилось по виду миролюбиво, хотя, в сущности, довольно холодно.

За несколько дней до нашего выезда из Варшавы пришло туда известие, что население одного из севастопольских предместий, состоявшее большею частию из матросов с их семействами, взбунтовавшись по случаю мер начальства от чумы, открывшейся в тамошнем порте и проникнувшей до Одессы, отважилось на самые преступные действия и даже убило коменданта Столыпина.

Генерал-губернатор граф Воронцов, лично поспешив на место, умел с обыкновенною своею храбростью и распорядительностью восстановить порядок и обратить бунтовщиков снова к должной покорности. Главные зачинщики были подвергнуты строгим наказаниям, и указанные государем меры положили предел возобновлению на будущее время подобных беспорядков.

Часть черноморских экипажей, участвовавших в возмущении, была переведена в Архангельск и Кронштадт и заменена командами из Балтийского флота. Чума же, благодаря энергии и неутомимой попечительности графа Воронцова, не перешла границы Новороссийского края и вскоре совсем прекратилась.

Императрица с братом своим принцем Карлом уехали в Петербург тремя днями прежде государя, который оставил Варшаву 21 июня в полночь.

Не совсем довольный собою и еще менее довольный своим старшим братом, он чувствовал неловкость положения русского монарха в царстве Польском; чувствовал все зло либеральной и преждевременной организации этого края, которую охранять присягнул сам; понимая всю тяжелость характера цесаревича, считал, однако же, присутствие его в Польше необходимым, в виде перевеса притязаниям польской аристократии; наконец, всю свою надежду полагал единственно на будущее и как бы страшился дать себе полный отчет в настоящем положении этой важной части его огромной державы.

Впрочем, ничто не указывало на вероятность близкого взрыва, и, напротив, видимое материальное благосостояние казалось надежнейшим оплотом общественного спокойствия. Время могло устранить все неприятное в личном положении государя, и, говоря вообще, он остался не совсем недоволен своею поездкою и подвластною ему нациею, всем обязанною русским царям.

* * *

Едва мы возвратились опять спокойно в Петербург, как вдруг новое событие, новая забота дали почувствовать государю, что он не избавился от напастей, преследовавших его со дня вступления на престол. В пределах империи, в Оренбургской губернии, незадолго перед тем показалась холера.

Эта страшная болезнь, известная у нас дотоле только по имени и по описаниям производимых ею опустошений, тем более должна была навести ужас, что никто не знал и не мог указать против нее ни медицинских средств, ни полицейских мер.

Общее мнение было, однако же, на стороне карантинов и оцеплений, как бы против чумы, и в этом смысле правительство тотчас приняло все нужные меры, с тою деятельностью, которую твердая воля государя умела влагать во все его распоряжения. На все указанные пункты были направлены войска и из них, равно как и из местных жителей, образованы чумные кордоны для предохранения от этого бича внутренних губерний и обеих столиц.

* * *

Государь еще не имел дотоле времени посетить Финляндию и, не желая долее отлагать этого давнишнего своего намерения, приказал мне изготовиться в путь. 30 июля вечером я явился на Елагин остров в дорожном наряде и немало удивился, встретив во дворце г. Бургоена (Bourgoin), французского поверенного в делах, выходящего из государева кабинета в сильном волнении и в слезах.

«Что с вами?» – спросил я, и едва он успел ответить, что в Париже вспыхнула революция, как меня позвали в кабинет. Государь только что получил известие о знаменитых Июльских днях, о слабости, оказанной Карлом Х и его сыном, наконец, об отличном поведении королевской гвардии.

Бурбоны в третий раз падали с престола, не покусившись удержать его за собой хотя бы малейшим действием личного мужества. Воспользовавшись их малодушием, Людовик-Филипп похитил тот трон, низвержению которого его отец некогда так ревностно способствовал. Государь жестоко негодовал на слабость и оплошность законной линии и на коварство и вероломство Людовика-Филиппа.

За отсутствием графа Нессельроде, временно уволенного для поправления здоровья к Карлсбадским водам, нашим министерством иностранных дел в эту эпоху временно управлял зять мой, князь Ливен, на которого легло все бремя первых распоряжений.

Между тем эти события не остановили нашей поездки в Финляндию. Мы отправились в дрожках – экипаже, в котором император Николай всегда езжал по Финляндии. Сидя вдвоем в этой ломкой повозке, мы, разумеется, говорили только о парижских происшествиях и о последствиях, которые они могут иметь для остальной Европы.

Помню, как, рассуждая о причинах этой революции, я сказал, что с самой смерти Людовика XIV французская нация, более испорченная, чем образованная, опередила своих королей в намерениях и потребности улучшений и перемен; что не слабые Бурбоны шли во главе народа, а что сам он влачил их за собою и что Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что у нас со времен Петра Великого всегда впереди нации стояли ее монархи; но что по этому самому не должно слишком торопиться ее просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти.

За несколько станций до Выборга дрожки сломались, и мы вынуждены были пересесть в запасные, менее покойные и еще менее прочные, чем первые.

В Выборге мы остановились у православного собора, на паперти которого ожидали государя губернатор и все власти. По осмотре им укреплений, госпиталей и немногих казенных зданий, украшающих этот городок, мы, переночевав в нем, на следующий день пустились далее и вскоре очутились в новой Финляндии, то есть в той ее части, которая была завоевана императором Александром.

Здесь езда на маленьких почтовых лошадках, поставляемых крестьянами в натуре, по заведенной между ними очереди, часто почти совсем без упряжи, далеко не безопасна. Надо иметь своего кучера, свои вожжи и сбрую; кроме того, эти лошади приучены спускаться с гор во всю прыть, что грозит беспрестанною опасностью удариться о камни и сломать себе шею.

Впереди нас ехал в маленькой одноколке местный исправник, который при каждом спуске поднимал над головой шляпу в знак того, чтобы государев кучер сдерживал лошадей. Потом его одноколка улетала с ужасающею быстротою, и мы точно так же стремительно уносились за нею, вопреки всем усилиям нашего Артамона, дивившегося, что ему не удается совладать с такими клячонками.

На одной из станций государь пересел в простую крестьянскую тележку, а я поехал вслед за ним в такой же. В нескольких верстах в сторону от большой дороги находятся те приморские гранитные скалы, из которых добыли колонны, украшающие Казанский и Исаакиевский соборы и из которых в это время вылащивали огромный монолит для памятника императору Александру.

Тропинка, которою мы туда следовали, вела, казалось, прямо ко входу в ад. По окраинам ее находились: густой лес из старых, обросших мхом елей, перегнившие стволы, опрокинутые или вывороченные с корнями деревья, местами скалы, частью уже истлевшие от времени.

Глухой шум, казавшийся сначала завыванием бури, все возрастал по мере того, как мы углублялись в эту пустынную местность; потом мы расслышали стук железа о камень, а наконец, еще более приблизясь, были оглушены невыразимым треском от одновременных ударов в приставленные к скале ломы нескольких огромных молотов, которыми рабочие отделяли монолит от гранитной массы.

Весь этот народ, пришедший сюда изнутри России, остановился на минуту, чтобы прокричать государю «ура» и потом снова приняться за свое дело. Под вечер мы прибыли в Гельсингфорс, где государь был встречен у русской церкви генерал-губернатором графом Закревским со всеми властями, русскими и финляндскими, и поместился в приготовленном для него генерал-губернатором доме.

Гельсингфорс, созданный императором Александром, увеличенный после абовского пожара перенесением туда университета, наконец, обращенный в столицу Великого княжества и местопребывание всех высших начальственных лиц, в несколько лет, благодаря сверх того выгодному своему положению у глубокого залива и превосходной якорной стоянке, уже успел сделаться значительным городом и украситься многими прекрасными зданиями. Государь осмотрел их все в подробности.

Во время развода Финского стрелкового батальона, составленного из местных уроженцев, но обученного на русский лад, площадь и все окна на нее были полны народа.

На другой день мы поехали на катере в Свеаборг. Шведские короли истощили свою казну на эту крепость, видя в ней надежнейший оплот против завоевательного духа москвитян: они работали лишь в нашу пользу! Теперь Свеаборг есть убежище для нашего флота, арсенал для нашей армии и неодолимая твердыня, которая даже и в несчастных обстоятельствах всегда будет для нас ключом Финляндии.

Государь осмотрел сперва этот второй Гибралтар во всех его частях, потом несколько батальонов расположенной в Финляндии пехотной дивизии, которыми остался, однако же, не слишком доволен. Обедали мы на линейном корабле, привезшем князя Меншикова и остановившемся вблизи гельсингфорсской набережной.

Вид с этого корабля, обнимавший весь новый город, Свеаборгскую крепость, близлежащие шхеры и все пространство гавани, был очарователен.

Сердечный прием, сделанный государю всеми классами населения, возрастание столицы, наконец, общий вид довольства не оставляли сомнения в выгодах благого и отеческого устройства, данного этому краю. Прежние навыки, предания и семейные союзы не могли не поддерживать еще до некоторой степени симпатической связи его со Швецией; но материальные интересы и управление, столько же либеральное, сколько и национальное, уже производили свое действие, и все обещало России в финляндцах самых верных и усердных подданных.

Государь вернулся в Петербург очень довольный своим путешествием и остановился на Елагине, где ожидала его императрица.

Продолжая негодовать на революцию, низведшую Карла Х с престола его предков, видя притом, что во Франции власть перешла совершенно в руки демократии и что сам Людовик-Филипп является лишь игралищем в руках лафайетов, лафитов и их единомышленников, государь признал за благо прервать прежние ближайшие связи с Францией.

Он запретил поднимать на французских судах в русских портах трехцветное знамя; велел нашим подданным немедленно выехать из Парижа и из Франции и постановил впускать французских подданных в Россию не иначе как со строжайшим разбором, а за находящимися уже в России иметь самый бдительный надзор. Только велено было торговые сношения оставить на прежнем основании и еще не отзывать из Франции нашего посла и наших консулов.

Дела не могли, однако же, долго продолжаться на таком основании, и ясно было, что придется или совсем расторгнуть все связи с Францией, или же признать нового ее монарха. К последнему сердце государя вовсе не лежало.

Между тем Англия, Австрия и Пруссия, равно как и все прочие европейские кабинеты, поспешили признать Людовика-Филиппа: он был королем французов на самом деле, и одно лишь поддержание его власти могло противопоставить законную преграду якобинским замыслам той партии, которая возвела его на престол и теперь громко требовала войны.

Отделиться от своих союзников и от всей Европы через непризнание Людовика-Филиппа значило оскорбить все кабинеты и возбудить против себя личную вражду нового короля. Кроме того, Карл Х и слабый его сын торжественно отреклись от своих прав на Французскую корону и предоставили ее младенцу-герцогу Бордоскому.

Поддерживать права последнего, при всей их законности, значило поддерживать какой-то призрак. Франция не хотела этого младенца, а сам он, по своим летам и по всем обстоятельствам, находился вне возможности чего-либо домогаться.

Разрыв с Францией должен был нанести вред нашей торговле, нарушить общий мир, расторгнуть наш союз с первостепенными державами и, не быв вынуждаем народною честью, противореча интересам Империи, возбудить сильное неудовольствие, тем более что у нас все порицали злополучные декреты Карла X, сделавшиеся причиной Парижской революции, а малодушное поведение падшего короля лишало его того сочувствия, которое обыкновенно сопутствует несчастью.

Итак, после долгой внутренней борьбы и гласно заявленного отвращения к новому монарху Франции нашему государю не оставалось ничего иного, как покориться силе обстоятельств и принести личные чувства в жертву сохранения мира и отчасти общественному мнению. Император Николай впервые принудил себя действовать вопреки своему убеждению и не без глубокого сокрушения и досады признал Людовика-Филиппа королем французов.

Мы жили в то время в Царском Селе. Государю, недовольному самим собой, нужно было развлечься, и мы отправились в военные поселения. Весь гренадерский корпус был собран лагерем у Княжего Двора. Государь, расположившись в палатке насупротив лагеря, сделал большой парад, а на другой день ученье и маневры.

Потом мы поехали по полковым штабам и наконец в Старую Руссу. Французский поверенный в делах Бургоен сопровождал государя в этой поездке; он не мог довольно надивиться всему, что он видел, в особенности же общему довольству, замеченному им в Старой Руссе и в нескольких многолюдных селениях, через которые мы проезжали.

На возвратном пути мне позволено было заехать в мою эстляндскую мызу Фалль, где проводила летнее время моя семья. Но едва я пробыл там три дня, как прискакал курьер с известием, что государь уехал в Москву, где открылась холера, и велит мне тотчас за ним следовать.

Я был в восхищении от героической решимости моего царя и спустя два часа после получения известия уже летел по почтовой дороге. Прибыв в Петербург, я заехал в Царское Село за приказаниями императрицы и поспешил в Москву. А там, приехав вечером, немедленно явился к государю с выражением благодарности моей за память ко мне в минуту, столь тяжкую для отеческого его сердца.

Он был, как всегда, спокоен и благодушен. Его приезд оживил, но не удивил добрых москвичей, которые среди ужаса таинственной заразы предчувствовали, что их не покинет царь. Когда он появился перед народом, презрев опасность, чтобы пособить ему, – общий энтузиазм достиг крайних пределов и всем казалось, что сама болезнь должна уступить его всемогуществу.

Было решено оцепить Москву для охранения от заразы прочих губерний и Петербурга; все исполнилось без затруднений, и покорность народа, одушевленного благодарностью, не знала границ. Холера, однако ж, с каждым днем усиливалась, а с тем вместе увеличивалось и число ее жертв.

Лакей, находившийся при собственной комнате государя, умер в несколько часов; женщина, проживавшая во дворце, также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно объезжал публичные заведения, презирая опасность, потому что тогда никто не сомневался в прилипчивости холеры.

Вдруг за обедом во дворце, на который было приглашено несколько особ, он почувствовал себя нехорошо и принужден был выйти из-за стола. Вслед за ним поспешил доктор, столько же испуганный, как и мы все, и хотя через несколько минут он вернулся к нам с приказанием от имени государя не останавливать обеда, однако никто в смертельной нашей тревоге уже более не прикасался к кушанью.

Вскоре за тем показался в дверях сам государь, чтобы нас успокоить; но между тем его тошнило, трясла лихорадка и открылись все первые симптомы болезни. К счастью, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили и не далее как на другой день все наше беспокойство миновало.

Десять дней проведены были в неутомимой, беспрерывной деятельности. Государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей; беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях и, только устроив и обеспечив все, что могла человеческая предусмотрительность, 7 сентября выехал из своей столицы.

Вечером мы приехали в Тверь и остановились во дворце, который некогда был занимаем великою княгинею Екатериной Павловной с супругом ее, принцем Георгием Ольденбургским, во время бытности его тамошним генерал-губернатором.

Здесь врач принял нас в особо приготовленной комнате и окурил, согласно с существовавшими тогда правилами, хлором; после чего дворец и маленький его сад оцепили часовыми, для совершенного отделения его от города; а нас, во исполнение собственной воли государя, желавшего дать пример покорности законам, засадили в карантин и отъединили от всего мира.

Свиту государеву составляли, кроме меня, граф П. А. Толстой, бывший некогда моим начальником в парижском посольстве, генерал-адъютанты Храповицкий и Адлерберг, флигель-адъютанты Кокошкин и Апраксин и доктора Арендт и Енохин. Всех нас разместили в том же дворце.

Утром занимались бумагами, которые ежедневно присылались из Петербурга и Москвы, а потом прогуливались по саду, впрочем очень худо содержимому. Государь стрелял ворон, я подметал дорожки.

За этими забавами следовал прекрасный обед для всего общества вместе, после которого расходились по своим комнатам до вечера, соединявшего опять всех на государевой половине, где играли в карты. Так мы до возвращения в Царское Село провели 11 дней в этой тюрьме, хотя очень спокойной и удобной, но тем не менее жестоко нам надоевшей.

Между тем пришло известие о Бельгийской революции, изгнавшей из Брюсселя принца Оранского; брат его, принц Фридрих, пытался было снова овладеть Брюсселем, но, продержавшись там лишь несколько дней, покинул город и весь край на жертву революции, представлявшей, собственно, одно постыдное и смешное подражание Парижской.

Пример был опасен. В Брюсселе, как и в Париже, победа осталась на стороне революции; там, как и тут, законность должна была преклониться перед беспорядком и монархия перед демократическими идеями. Умы разгорячились, и легкость успеха в этих двух странах не могла не ободрить и не внушить новой отваги людям злонамеренным.

Варшава была переполнена такими. Обезьянство французским доктринам, увлекшее слабые польские головы в первую революцию и приведшее Польшу к первому ее разделу, возобновилось и теперь в том же духе и послужило сигналом к восстанию.

Уже за несколько времени перед тем замечались разные проявления революционных замыслов в варшавской школе подпрапорщиков. Цесаревич, быв неоднократно о том предварен, сначала не давал веры этим изветам, а впоследствии хотя и учредил следственную комиссию, но сия последняя действовала чрезвычайно слабо.

Несмотря на подозрительный свой характер цесаревич не хотел предполагать, чтобы нашлись преступники в числе тех, которых называл своими, а подпрапорщики, помещенные на жительство возле сада его Бельведера, им сформированные, обученные и, так сказать, воспитанные, были для него такими в полном смысле.

25 ноября вечером пришло к государю известие, что 17-го числа вечером же Варшава сделалась театром кровавых сцен. Описывалось, как несколько подпрапорщиков ворвались в Бельведерский дворец, изранили президента полиции Любовицкого и убили генерала Жандра, прискакавшего предварить цесаревича о грозящей ему опасности; цесаревич сам едва успел от них скрыться задним ходом и сесть на лошадь.

Только когда русская гвардейская кавалерия поспешила на помощь ему, убийцы бежали из Бельведера; между тем весь город пришел в волнение и народ, бросившись в арсенал и выломав все двери в нем, захватил все находившиеся там склады оружия.

Далее, что 4-й линейный полк, саперный батальон и гвардейская конно-артиллерийская батарея, уже заранее подготовленные бунтовщиками, тотчас стали на их сторону, а поспешившие к волновавшимся сборищам для восстановления порядка военный министр граф Гауке, начальник пехоты граф Станислав Потоцкий, генералы Цементовский, Трембицкий, Брюмер и Новицкий пали жертвами ярости своих соотчичей; что русские полки Литовский и Волынский и с ними часть польских гвардейских гренадер в польской походной амуниции ждут на площади приказаний цесаревича; что конно-егерский полк польской гвардии с несколькими ротами армейских гренадер сохранили верность и в ночь присоединились к трем русским кавалерийским полкам, находившимся при цесаревиче; наконец, что весь город открыто бунтует и никаких мер не принято для его усмирения.

Государь тотчас прислал за мной и, когда я явился, дал мне прочесть рапорт цесаревича. Между тем, не теряя ни минуты, он уже успел отдать все нужные приказания: 1-й корпус под командой П. П. Палена получил приказание двинуться к границам царства, а барону Розену, начальнику Литовского корпуса, велено взять то направление, какое укажет цесаревич.

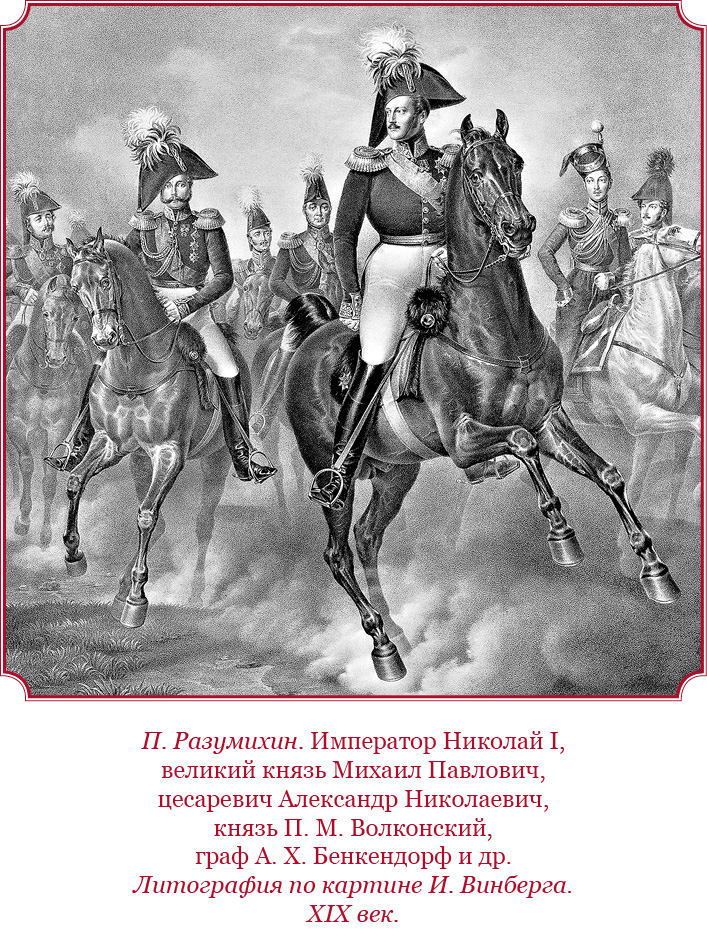

На другое утро государь, по обыкновению, присутствовал при разводе и с окончанием его, став в середину экзерциргауза, вызвал к себе генералов и офицеров. Все и из покорности, и из любопытства поспешили столпиться вокруг лошади, на которой он сидел.

Тут государь громко и внятно передал подробности печальных варшавских событий и, сообщив об опасности, которой подвергался его брат, и о принятых уже мерах, заключил следующими словами: «В случае нужды вы, моя гвардия, пойдете наказать изменников и восстановить порядок и оскорбленную честь России. Знаю, что я во всех обстоятельствах могу полагаться на вас!»

В продолжение речи государя внимание слушателей все более и более напрягалось и кружок их вокруг него все становился теснее; но при последних словах все, так сказать, налегли на него; каждый хотел лично выразить ему свою любовь и преданность; все были в слезах, и единодушное «ура» стоявших в ружье солдат сопровождало государя до выхода его из экзерциргауза.

Эта сцена произвела неописуемое впечатление: старые и молодые, генералы и офицеры и даже солдаты – все были глубоко тронуты, и государь при этом случае легко мог удостовериться в питаемом к нему восторженном чувстве.

На следующий день пришло второе донесение цесаревича, в котором он уведомлял, что к нему присоединилась вся русская гвардейская артиллерия, расположенная в окрестностях Варшавы; что пребывшие верными войска стоят биваками близ Бельведера; что, впрочем, город в полном восстании и учреждено временное правительство, главные деятели которого: князь Чарторыжский и профессор Виленского университета Лелевель – в качестве депутатов от народа нагло явились к нему, цесаревичу; наконец, что он их принял и, вследствие объяснений с ними, разрешил оставшимся при нем частям польской армии возвратиться в Варшаву.

Это снисхождение поддержало и скрепило бунт, дав возможность принять в нем участие всей польской армии, большая часть которой еще выжидала, по крайней мере по виду, дальнейших указаний цесаревича. Взамен того депутаты обещали ему со всеми русскими войсками свободный проход до границ царства.

Таким образом завершилось начальствование цесаревича в Польше и окончательно утвердилась безрассудная и столь бедственная для самого края революция. Генерал Хлопицкий был назначен диктатором.

Вследствие нашей слепой веры в дух поляков и в их мнимую благонамеренность и благодарность за благодеяния императора Александра артиллерийские парки в царстве были переполнены запасами, полки имели двойной комплект обмундирования и вооружения; крепость Замость была богато снабжена орудиями; в польском банке лежали значительные суммы.

Нетрудно, следственно, было полякам тотчас удвоить свою армию, снабдив ее всем нужным для войны, а нам, таким образом, приходилось сражаться против собственного нашего оружия, вложенного великодушием и благородным доверием в руки лютейших наших врагов.

Приняв все меры к сосредоточению достаточных сил для подавления мятежа, государь решился, однако же, истощить все средства к образумлению своих заблудших подданных без кровопролития.

Он отправил состоящего при нем польского флигель-адъютанта Гауке в Варшаву с манифестом, открывавшим нации возможность испросить себе прощение, с письмом к Хлопицкому, которому давал разные повеления касательно участи вдов изменнически убитых генералов, с приказом польской армии собраться в полном составе у Плоцка.

Хлопицкий и некоторые другие лица, сохранявшие еще рассудок, страшась предстоящей борьбы, советовали вступить в переговоры, но партия якобинцев, предводительствуемая Лелевелем, честолюбие Чарторыжского, мечтавшего быть избранным на трон Польши, и толпа безумцев, увлекаемых только личными своими страстями, одержали верх. Повеления и предложения государя были отвергнуты.

Единственная уступка, которой мог добиться Хлопицкий, состояла в согласии послать депутацию в Петербург, но не для изъявления покорности и раскаяния, а для настояния об удовлетворении всех домогательств Польши и о присоединении к ней наших Литовских губерний.

Польский министр финансов князь Любецкий, человек очень умный, видя в этой миссии единственное средство к спасению своей жизни, так искусно умел повести дело, что выбор быть представителем этой депутации пал на него. Он взял себе в товарищи сеймового депутата Езерского.

Когда эти господа явились в Петербург, то монарх, чтобы отстранить всякую мысль, что им была допущена какая-либо депутация от мятежников, не соизволил принять их вместе. Призвав к себе одного Любецкого, в качестве своего министра, но и то в присутствии великого князя Михаила Павловича и еще нескольких других свидетелей, он много и очень строго говорил о варшавских мерзостях и не допустил Любецкого произнести ни одного слова касательно его миссии.

Мне поручено было переговорить в том же духе с Езерским, которого государь принял несколько позже, неофициально и при мне. Любецкому он велел остаться в Петербурге, а Езерскому позволил возвратиться в Варшаву, уполномочив его передать там все им слышанное, по письменному, мною составленному изложению.

Это было последним средством, которое государь в великодушии своем хотел еще испытать для избавления мятежных своих подданных от ужасов войны и от наказания за дальнейшее неповиновение. Бумага оканчивалась следующими словами: «Первый пушечный выстрел, сделанный поляками, убьет Польшу».

Напрасно Езерский по прибытии в Варшаву усиливался изобразить Народному собранию все безумие сопротивляться вооруженной рукой могуществу России. Корифеи революции заглушили его благоразумный голос. Решена была война. Вскоре Польша присоединила к сему объявление, что ее царь низложен с престола. Таким образом сами поляки развязали руки государю.

Он мог поступать с ними не как с подданными, а как с врагами. Хлопицкий, потеряв надежду образумить своих соотечественников, сложил с себя диктаторство, которое было передано князю Радзивиллу, человеку бездарному и неопытному в военном деле. Поляков ободряли в их восстании обещания демагогов и надежды на помощь Франции.

Либеральные журналы немецкие и английские поощряли и разжигали их своими напыщенными возгласами о свободе и национальной самостоятельности. Галиция и Познань рукоплескали варшавскому движению, как бы предвидя в нем и собственное свое возрождение, а европейские кабинеты улыбались этой новой помехе России на пути возрастающего ее могущества.

Соседи же наши, как Австрия, так и Пруссия, еще не видя в событиях царства Польского близкой опасности для самих себя, не принимали мер, чтобы воспрепятствовать своим польским подданным оказывать содействие, и людьми и деньгами, общей их отчизне.

Цесаревич с оставшимся при нем отрядом русской гвардии возвратился в пределы России и с глубоким сокрушением ожидал, куда государь заблагорассудит его употребить.

Назначенный главнокомандующим действующей армией фельдмаршал граф Дибич деятельно занимался приготовлениями к предстоящей кампании, несмотря на столь для нее невыгодное время года. Ожидавшие нашу армию в самом начале кампании затруднения от снегов и переправ не могли не благоприятствовать неприятелю.

Гвардейский корпус под начальством великого князя Михаила Павловича также выступил в поход. Фельдмаршал оставил Петербург в половине декабря. Армия наша перешла границы империи и вступила в пределы царства 25 января 1831 г.

1831 год

Поход на Польшу. – Граф Дибич. – Его действия под вражескими укреплениями. – Его кончина. – Холера в Петербурге. – Кончина цесаревича Константина Павловича. – Беспокойства в Петербурге. – Появление государя на Сенной площади. – Холера и бунт в Новгородских военных поселениях. – Император Николай в военных поселениях. – Взятие Варшавы. – Верховный суд в Польше. – Привезение тела цесаревича Константина Павловича в Петербург. – Поездка государя в Москву. – Преобразование в Польше. – Польские знамена и конституционная хартия в Оружейной палате. – Поездка в Троице-Сергиеву лавру и Ярославль. – Кончина княгини Лович

Было полное основание опасаться, что распущенное в царстве знамя польской независимости потрясет верность Литовского корпуса, которого более половины офицеров и солдат были уроженцы западных губерний. И действительно, один капитан покусился было совратить свою роту, но, не успев увлечь ее к переходу за границу для присоединения к бунтовщикам, бросился туда один; пуля унтер-офицера той же роты положила его на месте.

Несколько других офицеров и один подпрапорщик успели дезертировать к неприятелю; но масса войск явно выказывала свое негодование против такой измены и старалась усиленным рвением омыть падавшее на них подозрение. Несмотря на то, государь признал нужным перевести некоторых офицеров, в особенности же высших чинов, в другие корпуса и заменить их выбранными из всех полков гвардии.

Еще более поводов к опасениям давали губернии, возвращенные России при двух последних разделах Польши.

Первые достигшие туда известия о Варшавском бунте удивили и испугали даже самых ревностных патриотов. Первым движением дворянства было заявить о его верности и преданности русскому престолу. Адресы о том приходили в Петербург один за другим, но не казались правительству достаточным ручательством для ослабления принятых им мер предосторожности.

Прежде всего обращено было внимание на губернии Витебскую и Могилевскую, и именной высочайший указ ввел в них русские законы и весь административный порядок великороссийских губерний. Главною целью такой меры было доказать полякам, что эти старинные наши завоевания навсегда и нераздельно присоединены к составу империи и что отторгнуть их Польше можно бы было лишь по сокрушении нашей власти.

В феврале войска наши в победном своем шествии уже находились перед Прагой, 13-го числа последовал решительный бой, заставивший польскую армию отступить под защиту пражских орудий. В Варшаве распространился общий ужас. Мост через Вислу был покрыт бегущими; беспорядок сделался общим; мятежная столица уже видела себя на краю гибели и выбирала депутацию для поднесения победителю ключей и испрошения помилования.

Еще одно усилие, чтобы овладеть пражскими укреплениями, и Варшава была бы наша и революция окончена. Но в эту решительную минуту звезда фельдмаршала Дибича померкла. Он заколебался, велел войскам построиться в колонны для атаки, повел их, но потом сам остановил их порыв и таким образом задержал победу, а с нею и развязку дела.

Он утратил свою славу и из экспедиции, которой следовало быть одним громовым ударом, брошенным рукою могущественного владыки России на слабых мятежников маленького царства Польского, развил продолжительную и кровавую войну.

С этого времени, убедившись сам, но уже поздно, в неизвинительной своей ошибке и тщетно искав ее поправить, Дибич потерял всю энергию и то, может быть преувеличенное, доверие, которое питал к своим дарованиям. В упомянутую выше минуту, когда он вел свои колонны на пражские укрепления, один генерал дал ему совет приостановить нападение, чтобы избежать кровопролития, и он имел слабость его послушаться.

Дибич никогда не хотел назвать этого генерала по имени и тайну свою унес в гроб; но на смертном одре сказал графу Орлову: «Мне дали этот пагубный совет; последовав ему, я провинился перед государем и Россиею. Главнокомандующий один отвечает за все свои действия». Заслуженная Дибичем укоризна глубоко отозвалась в благородном сердце его, преданном государю и России, и погасила его твердость и таланты.

Думают, что совет, остановивший карательный меч, поднятый им над крамольною Варшавою, принадлежал цесаревичу Константину Павловичу. Вид этого города, где цесаревич жил и начальствовал в продолжение пятнадцати лет, где образовались его связи и устроился его брак, где укрепились все его привычки, вид этого города в минуту грозящего ему бедствия мог тронуть сердце цесаревича и внушить ему мысль о спасении Варшавы.

Если точно им дан был этот совет, то он понес жестокое наказание в горестях и уничижении, не перестававших с тех пор его преследовать и низведших его вскоре в гроб вдали от сбереженной им Варшавы.

Холера, свирепствовавшая в войсках, действовавших в царстве Польском, одною из последних почти жертв своих избрала фельдмаршала Дибича, подготовленного, так сказать, к этой болезни терзавшим его раскаянием и неудачами наших военных операций.

Он страдал всего лишь несколько часов и испустил дух в присутствии графа А. Ф. Орлова, только что прибывшего в армию с поручением государя ободрить фельдмаршала и, вместе, указать погрешности, которые были замечены в его действиях и которые сам он слишком хорошо чувствовал.

Он умер в цвете лет, после блестящего поприща, омраченного единственно этой кампанией. Армия и Россия почти обрадовалась его смерти, приписывая ему одному срам столь продолжительной борьбы против Польской революции. Государь и все близко знавшие Дибича оплакали в нем человека прямодушного, ревностного слугу царского и доблестного, преданного гражданина. Он был замещен вызванным с Кавказа фельдмаршалом Паскевичем.

В то время как смерть Дибича остановила наши военные действия, мятеж более и более распространялся в наших западных губерниях и в Литве он был усилен и поддержан вторгшимся туда корпусом Гельгуда, в Петербурге вдруг впервые появилась холера.

Государь из Петергофа, где имела пребывание императорская фамилия, тотчас поспешил в столицу для принятия первых мер против этого грозного бича. Он велел устроить больницы во всех главнейших пунктах города; назначил окружных начальников для надзора за ними и для подаяния пособия неимущим и в особенности осиротелым от болезни; наконец, приказал немедленно вывести кадетские корпуса в Петергоф. После всех этих распоряжений государь сам возвратился в Петергоф и приказал мне явиться к нему на другой день.

Вечером этого дня, на пути уже моем в Петергоф, встретил меня фельдъегерь, который, остановив коляску, подал мне записку от князя Волконского, именем государя требовавшего неотложного моего прибытия. Несколько удивленный сим, так как приезда моего в Петергоф уже и без того ожидали, я, однако же, велел погонять лошадей и вскоре домчался до маленького домика, занимаемого государем.

Первые попавшиеся мне лица были два доктора императрицы. Их озабоченный вид крайне меня испугал. Едва я успел на вопрос мой услышать, что императрице сейчас пускали кровь, как вышел государь весь в слезах и, схватив меня за руку, увлек в свой кабинет. Здесь в таком волнении, как мне никогда не случалось его видеть, он передал мне полученное им известие, что брат его Константин Павлович скончался от холеры.

После упомянутого выше сражения под Прагою Константин Павлович стал дуться на Дибича и в одном из припадков своего неудовольствия оставил армию и уехал в Белосток, который, впрочем, должен был вскоре также оставить по случаю вторжения Хлопицкого.

Тогда он с супругою своей сперва укрылся в Минске, а потом, при дальнейшем распространении мятежа, переехал, в сопровождении каких-нибудь двадцати жандармов и части государева черкесского конвоя, в Витебск. Здесь, в раздумье о том, что ему делать, не решаясь отправиться по зову брата в Петербург, чувствуя всю неловкость своего положения, он чувствовал себя самым несчастным человеком.

Быв в продолжение нескольких недель русским императором, он не видел теперь во всем обширном Русском царстве ни одного угла, где бы мог приклонить голову! Душевное уныние сообщило его телу восприимчивость к холере. Прострадав лишь несколько часов, он скончался 15 июня.

Когда я прочел печальные подробности этой внезапной кончины, государь сказал мне, что, желая дать очевидное доказательство живого участия, приемлемого им в положении несчастной вдовы цесаревича, он сейчас отправляет меня к княгине Лович с изъявлением ей своего соболезнования и с приглашением приехать в Петербург при теле ее мужа, которого она не решалась оставить.

Чувствуя себя при выезде из города совершенно здоровым, я вышел из государева кабинета больным. Относя это единственно к печальным ощущениям от неожиданной вести о кончине цесаревича, я пошел в свои комнаты, чтобы распорядиться приготовлениями к предстоящей поездке; но едва успел, кончив их, прилечь, как во мне открылись все признаки холеры.

Прибывший в эту минуту из Петербурга врач государев Арендт, прибежав ко мне, испугался при виде перемены в моем лице. После данных им лекарств и горячей ванны, откуда меня вынули без чувств, мне сделалось несколько легче. Тотчас взяты были всевозможные предосторожности для охранения царского жилища от привезенной мною заразы, а в Витебск послали, разумеется, другого.

Но государь в ту же еще ночь навестил меня и потом, в течение с лишком трех недель, каждый день удостаивал меня своим посещением и продолжительной беседой, предметы которой представляли, впрочем, обыкновенно мало отрадного. Граф Толстой, командовавший резервною армией, все еще не мог сладить с Гельгудом и другими шайками, наводнявшими Литовские губернии; армия наша в царстве Польском, измученная холерой, беспрестанными передвижениями и страшными жарами того лета, упала духом.

Наконец, холера в Петербурге, возросшая до ужасающих размеров, напугала все классы населения и в особенности простонародье, которое все меры для охранения его здоровья, усиленный полицейский надзор, оцепление города и даже уход за пораженными холерой в больницах начало считать преднамеренным отравлением.

Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении народа. Напоследок, возбудив сама себя этими толками и подозрениями, чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена временная больница.

Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти.

Наконец военный генерал-губернатор граф Эссен, показавшийся среди сборища, не успел восстановить порядка и также должен был укрыться от исступленной толпы. В недоумении, что предпринять, городское начальство собралось у графа Эссена, куда прибыл и командовавший в Петербурге гвардейскими войсками граф Васильчиков.

После предварительного совещания последний привел на Сенную батальон Семеновского полка с барабанным боем. Это хотя и заставило народ разойтись с площади в боковые улицы, но нисколько его не усмирило и не заставило образумиться. На ночь волнение несколько стихло, но все еще город был далек от обыкновенного порядка.

Государь, по донесении о всем происшедшем в Петербурге велев, чтобы к утру все наличные войска были готовы выступить под ружье, а военные власти собрались бы у Елагинова моста, прибыл сам из Петергофа на пароходе «Ижора» в сопровождении князя Меншикова.

Быв поражен видом унылых лиц всех начальников, он по выслушании подробных их рассказов приказал прежде всего приготовить себе верховую лошадь, которая не пугалась бы выстрелов, и потом, взяв с собой Меншикова, поехал в коляске на Сенную, где лежали еще тела падших накануне и которая была покрыта сплошною массою народа, продолжавшего волноваться и шуметь.

Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: «На колени!» Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: «Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы?

Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом – я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами». Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца площади до другого, произвели волшебное действие.

Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также перекрестившись, прибавил: «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага». Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле.

Порядок был восстановлен, и все благословляли твердость и мужественную радетельность государя. В тот же день он объехал все части города и все войска, которые из предосторожности от холеры были выведены из казарм и стояли в палатках по разным площадям. Везде он останавливался и обращал по нескольку слов начальникам и солдатам; везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие.

В тот же день он назначил своих генерал-адъютантов князя Трубецкого и графа Орлова в помощь графу Эссену, распределил между ними многолюднейшие части города и велел составить особую комиссию под моим председательством для следствия и суда над зачинщиками народного буйства и главными в нем участниками.

Состояние моего здоровья, впрочем, лишь через несколько недель позволило мне приехать в город, а до тех пор работа была подготовляема генералом Перовским и директором моей канцелярии Фоком.

К вечеру государь возвратился в Петергоф, где из предосторожности приготовлены были в Монплезире для него и сопровождавших его лиц ванны и другое платье. С тех пор он во все продолжение болезни бывал в Петербурге от двух до трех раз в неделю и каждый раз объезжал там улицы и лагери.

Но холера не уменьшалась; весь город был в страхе; несмотря на значительное число вновь устроенных больниц, их становилось мало, священники едва успевали отпевать трупы, умирало до 600 человек в день. Эпидемия похитила у государства и у службы много людей отличных.

Инженер-генерал Опперман умер в несколько часов в твердой уверенности, что его отравили стаканом воды, до того симптомы болезни походили на действие яда. Граф Станислав Потоцкий страдал несколько более. На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания. Духота в воздухе стояла нестерпимая.

Небо было накалено, как бы на далеком юге, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла от страшной засухи – везде горели леса и трескалась земля. Двор переехал из Петергофа в Царское Село, куда переведены были и кадетские корпуса.

Но, за исключением Царского Села, холера распространилась и по всем окрестностям столицы. Народ страдал от препон, которые полагались торговле и промышленности. Правительство должно было работать за всех, подавая руку помощи нуждавшимся, предупреждая беспорядки и заботясь о народном продовольствии.

Наконец зараза проникла и в Новгородские военные поселения. Несмотря на все перемены, внесенные в них императором Николаем, семя общего неудовольствия, взращенное между поселянами коренными основами первоначального их образования и стеснительным управлением Аракчеева, еще продолжало в них корениться.

Прежние обыватели этих мест, оторванные от покоя и независимости сельского состояния и подчиненные строгой дисциплине и трудам военным, покорялись и той и другим лишь против воли. Введенные в их состав солдаты, скучая однообразием беспрестанной работы и мелочными требованиями, были столь же недовольны своим положением, как и прежние крестьяне.

Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее пламя беспокойства. Холера и слухи об отраве послужили к тому лишь предлогом. Военные поселяне, возбуждая друг друга, дали волю давнишней своей ненависти к начальству и бросились с яростью на офицеров и врачей.

Все округи огласились общим воплем, требовавшим смерти офицеров и отравителей; всякий, кто не мог спастись от них скорым бегством, был беспощадно убиваем, и одно только поселение 1-го карабинерного полка не приняло никакого участия в этих зверских кровопролитиях.

Резервные батальоны тех полков, которые так мужественно дрались в Польше, равнодушно смотрели на совершавшиеся в их глазах неистовства и хотя не уклонялись прямо от повиновения, но очень вяло исполняли приказания своих начальников. Уже люди злонамеренные начинали являться для направления этого гнусного восстания, уже эмиссары старались возбудить окрестных помещичьих крестьян против их владельцев.

В Старой Руссе народ бросился на помещение полиции, умертвил городничего, нанес жестокие побои прочим полицейским чиновникам, разбил питейные дома и в торжестве бегал по опустелым улицам. Генералы собрали батальоны, но не отваживались идти на бунтовщиков в опасении, что приказания их останутся неисполненными. Все, что еще оставалось на стороне законной власти, было погружено в уныние и бездействовало.

Но среди произведенных бесчинств поселяне сами испугались всего ими совершенного и решились послать депутацию к государю. Некоторые из числа их поверенных были остановлены за станцию до Царского Села, другие прошли прямо в Петербург. Государь пожелал видеть этих людей и приказал графу Орлову привести их в Ижору, куда взял и меня с собою.

Когда они предстали перед его величеством, то он велел всем стать на колени, строго изобразил им всю гнусность их поступков и всю тягость заслуженного ими наказания. «Ступайте домой, – заключил он, – и скажите вашим, что я пришлю моего генерал-адъютанта Орлова, чтобы произвести строжайшее разыскание и принять над вами начальство. Смотрите же, слушаться его».

Орлов вслед за тем поехал в поселения. Его твердость, присутствие духа и значение, которое давала ему присылка от высочайшего имени, ободрили начальников и утвердили повиновение в колебавшихся солдатах.

Но государь хотел сам все лично видеть и потушить в его начале бунт, угрожавший самыми опасными последствиями. Он отправился в поселения совершенно один, оставя императрицу в последнем периоде ее беременности и в смертельном беспокойстве по случаю этой отважной поездки. Постоянный раб своих царственных обязанностей, государь исполнял то, что считал своим долгом, ничто, лично до него относившееся, не в силах было остановить его.

Он приехал прямо в округ военных поселений и предстал перед собранными батальонами, запятнавшими себя кровью своих офицеров. Лиц ему не было видно: все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно монаршего суда. Повторив сказанное их депутатам, государь приказал вывести из рядов главных виновных и предать их немедленно военному суду.

Все было исполнено со слепой покорностью. Одному батальону, более других осквернившему себя злодеяниями и также лежавшему лицом к земле, государь тут же велел выйти из экзерциргауза и идти немедленно в полном его составе в Петербург, где людей разместят по крепостям, подвергнут суду и выключат из списков.

Весь батальон поднялся, повернулся направо и пошел в величайшем порядке к месту своего назначения. Ни один солдат не отважился даже попросить позволения проститься с семьей или взять что-нибудь из своего имущества.

Потом государь обратился к начальникам, отдал им приказания о составе военно-судных комиссий и о дальнейших распоряжениях для восстановления порядка. Старорусские жители также хотели просить себе помилования, но государь, наиболее против них раздраженный, отозвался, что его ноги не будет в их преступном городе и что их разберет также военный суд.

Между тем обнаружившиеся на деле пагубные последствия существования военных поселений почти у ворот столицы и глубоко укоренившегося в поселениях неудовольствия к своему положению не могли не обратить на себя особенного внимания.

Явилась необходимость изменить начала устройства поселений и уничтожить этот дух братства и совокупных интересов, который из двенадцати гренадерских полков составлял как бы отдельную и притом вооруженную общину, отъединенную и от армии, и от народа. Но как после случившегося надлежало избегать малейшей уступки, то ко всем переменам было приступлено уже позже и притом более в виде наказания.

Один 1-й карабинерный полк в награду за свое поведение остался на прежнем своем положении; во всех прочих велено детей поселян, причислявшихся прежде к своим полкам, распределять без разбора по полкам армейским; убыль в гренадерских полках пополнить рекрутами из всех губерний; отделить солдат от поселян, оставляя первых только на жительстве у последних, как вообще в деревнях, и обложить поселян денежными сборами.

Впоследствии помещения двух гренадерских полков были заняты двумя гвардейскими кавалерийскими полками, квартировавшими прежде в Варшаве, а помещение третьего отведено под кадетский корпус.

Из этой поездки, составлявшей столь блестящую страницу в царствовании императора Николая, он успел возвратиться ко времени разрешения августейшей своей супруги. Бог обрадовал его рождением сына Николая. После всех испытанных напастей это радостное событие было первым светлым проблеском и как бы началом новой, лучшей эпохи в его жизни. В прошедшем все было омрачено печалями и бедствиями, над будущим висела, казалось, такая же черная туча.

Война в Польше, бунт в западных губерниях, страшная смертность в столицах, мятеж на Сенной и в военных поселениях – все это мало обещало хорошего. И вдруг все изменилось: с каждым курьером стали приходить одна за другою лишь добрые вести.

Донесение о блестящем и кровопролитном занятии Варшавы фельдмаршалом Паскевичем было прислано с флигель-адъютантом князем Суворовым, который застал государя в Царском Селе. За два дня до того получены были от фельдмаршала его приказ и диспозиция для штурма Варшавы, и легко представить себе, с каким нетерпением ожидались дальнейшие известия, в каком беспокойстве провели эти двое суток те, которым было известно настоящее.

Окружавшая Царское Село цепь остановила Суворова. Государь сам к нему выехал и привез его в торжестве во дворец. Как всегда, первым движением великого нашего монарха было возблагодарить Бога. В несколько минут дворец наполнился людьми, и все были вне себя от радости.

Когда с падением Модлина и Замостья все царство было покорено и везде восстановилось спокойствие, государь пожаловал фельдмаршалу титул князя Варшавского и осыпал щедрыми наградами всех героев минувшей войны. В царстве было учреждено под начальством князя Паскевича временное правительство с приобщением к его составу тех немногих поляков, которые, быв менее других замешаны в подавленном бунте, могли и захотели вступить в новое управление.

Польская армия была расформирована, как недостойная служить царю после измены своей; вместе с тем был уничтожен польский военный мундир, а небольшому числу сохранивших долг верности дан русский.

Гвардейский корпус, столь мужественно действовавший в эту войну, получил повеление немедленно возвратиться в Петербург. Гренадерский корпус отправился к местам своего расположения, а все прочие войска, за изъятием 2-го и 3-го корпусов, возвратились в наши пределы. Австрия и Пруссия, немало затрудненные многочисленными шайками поляков, которые, избегая нашего преследования, перешли в их владения, принуждены были прибегнуть к строгим мерам по случаю мятежного духа этих выходцев.

Много польских генералов и офицеров рассеялись по разным странам и понесли свою ненависть и вопль против России в Париж, Лондон, Бельгию и даже в Америку. Из солдат последовало за ними очень небольшое число, масса же их осталась в Галиции и Познанской области, где занялась земледелием и ремеслами.

Изъявившим желание возвратиться в царство это было позволено в силу общей амнистии, дарованной государем всем, не принадлежавшим к числу главных деятелей мятежа. Срок для сего возвращения был дважды продолжен; но почти все офицеры предпочли скитаться по лицу Европы, где они были всюду встречаемы безрассудной симпатией.

Франция в особенности снабжала этих эмигрантов деньгами и средствами к переездам, а Германия приветствовала их с распростертыми объятиями. Но вскоре беспутное их поведение, наклонность к возбуждению смут и особливо безумное мотовство, ослабив то участие, которое они успели внушить на первых порах, заставили смотреть на них как на гостей беспокойных и опасных и забыть их дело или даже осуждать его.

В царстве был учрежден верховный суд над главными виновниками мятежа. Разряды их были определены со всей снисходительностью, для возможного уменьшения числа осужденных. Все остальные, не подошедшие под разряды, были прощены, и каждому было разрешено пользоваться прежними его правами гражданства и собственности.

Пока все это происходило в Польше, в Петербург привезли тело цесаревича Константина Павловича, которое было погребено в Петропавловском соборе со всеми подобавшими высокому его сану почестями. Княгиня Лович, сопровождавшая бренные останки своего супруга до Петербурга, была принята государем и императрицею с самым искренним радушием и помещена в Елагинском дворце, а после в Царском Селе.

Болезненная, печальная, убитая судьбой, неумолчно оплакивавшая того, который возвел ее на степень невестки царской и не переставал до конца своих дней питать к ней самую нежную привязанность и дружбу, она не хотела никого видеть и заключилась в своей скорби.

Только для меня сделано было исключение, так как в последнее время я состоял в постоянной переписке с цесаревичем и притом жил в одном из флигелей того дворца, который она занимала. Я нашел, что ум и сердце ее сохранили всю прежнюю теплоту и живость, но постигший ее удар и несчастье горячо любимой ею отчизны сильно подействовали на ее нервы и расстроили воображение.

Она с жаром заступалась за образ действий своего покойного супруга и старалась если не оправдать, то по крайней мере ослабить безрассудство и неблагодарность своих соотечественников. Вся ее беседа свидетельствовала о сильном волнении, вконец разрушавшем остаток жизненных сил, уже истощенных слабым сложением.

Вскоре княгиня пала жертвой нервического недуга. Подобно императрице Елизавете Алексеевне, она не могла пережить своего супруга.

Бедствия, целый год тяготевшие над Россией, окончились. Не было больше ни войны, ни бунтов, ни холеры. Государь, поспешивший прежде разделить с Москвою угрожавшую ей опасность, пожелал теперь снова видеть древнюю столицу в ту минуту, когда с восстановлением мира и спокойствия исчезли все опасения.

11 октября мы прибыли в Кремль, а через три дня приехала туда императрица с наследником, к общему восторгу жителей. Площадь перед дворцом с утра до ночи кипела народом, надеявшимся увидеть кого-нибудь из членов императорской фамилии хоть в окошко.

При их выездах толпа бежала им навстречу и сопровождала радостными криками их экипажи. Государь, посещая с обычною своею деятельностью общественные заведения, работал между тем неусыпно над преобразованием управления царства Польского и над слиянием западных наших губерний, в отношении к их законам и обычаям, с великороссийскими.

Дано было новое направление Виленскому университету и другим местным училищам введением в них преподавания русского языка как основы всего учения. Бездомное и вечно беспокойное сословие шляхты было отделено в правах и привилегиях своих от истинного дворянства и обращено в нечто среднее между помещиком и землевладельцем.

Наконец, присутственные места и должностные лица вместо прежних польских своих названий получили те же, как и в России.

В это пребывание двора в Москве привезли туда все знамена и штандарты бывшей польской армии, и государь приказал поставить их в Оружейную палату в числе трофеев, скопленных тут веками. Там же, на полу, у подножия [статуи] императора Александра, была положена и хартия, некогда им пожалованная царству Польскому и самим же им в последний год царствования оплаканная, как акт великодушия, столь же предосудительный для политической будущности царства, сколько оскорбительный для самолюбия Русской империи.

Государь оставил императрицу на несколько дней, чтобы съездить в Ярославль. На пути туда мы ночью посетили знаменитую Троице-Сергиеву лавру. Архимандрит с братией встретили нас у святых ворот с зажженными свечами.

Несмотря на 12° мороза, государь пошел с непокрытою головою через двор и коридоры в ту древнюю и великолепно украшенную церковь, где некогда, в польскую осаду, иноки, ослабленные трудами защиты, голодом и ранами, собрались в ожидании конечного штурма и неминуемой смерти для причащения в последний раз Св. Тайн – а вместо того последовало неожиданное отступление неприятеля.

Воспоминание этой сцены, древность здания, посвященного молитве, окружавший нас мрак, рассеиваемый лишь светом свечей, едва достаточным, чтобы видеть золото и драгоценные камни на иконах, – все это вместе произвело во мне глубокое и благоговейное умиление.

Монахи проводили государя обратно до его саней, и, поехав далее, мы около обеда прибыли в Ростов, где все народонаселение высыпало перед собором. Помолившись в нем, государь остановился в отведенном для него доме одного из значительнейших местных купцов, от которого, после расспросов о торговле этого города, принял и обед, поданный с привычным русским хлебосольством.

Вечером мы приехали в Ярославль, коего улицы были усеяны народом и дома ярко освещены. Общий восторг выразился здесь еще явственнее, чем в Москве. Государь уже давно находился в своих комнатах, а крики все не умолкали, возобновляясь иногда с большею силою. Пришлось наконец выслать сказать, что государь устал от дороги и хочет спать; только тогда толпа разошлась, но с раннего утра она снова уже стояла под его окнами.

Государь посетил собор и общественные заведения, в том числе и Демидовский лицей, этот благородный памятник щедрости русского вельможи. Украшение города, нивелировка Волжской набережной, фабрики шелковых и льняных изделий и прекрасный Спасский монастырь – обратили на себя его особенное внимание.

Дворянство дало для него бал в своем общественном доме, в котором помещается Приказ общественного призрения и училище для неимущих детей обоего пола. Осмотрев все и отдав соответственные нуждам и потребностям приказания, государь возвратился в Москву, где пробыл до 25 ноября.

Большие концерты в Дворянском собрании и вечера у императрицы и у военного генерал-губернатора дали высшей публике возможность насладиться высочайшим лицезрением, и их величества восхитили всех своим благодушием и свойственною им приветливостью, перед которой исчезали принужденность этикета и различия сана.

Государь отправился из Москвы вместе с императрицей и проводил ее до ночлега в Твери. Оттуда я сел с ним в открытые, как всегда в его поездках, сани, и мы проехали, нигде не останавливаясь, до Царского Села. Близ Новгорода холодный проливной дождь пробил нас до костей и остался нашим спутником на всю ночь.

Нужно было иметь крепкое здоровье, чтобы остаться здоровым после этой поливки. Но государь спешил в Царское Село для отдания последней чести скончавшейся княгине Лович. Весь двор был там собран, и тело ее предали земле в тамошней римско-католической церкви, избранной ею самою для последнего своего обиталища.

1832 год

Толки о Польше в Европе. – Отделение Бельгии от Голландии. – Князь Паскевич наместник царства Польского. – Учреждение почетного гражданства. – Запрещение азартных игр. – Перемена медных денег. – Учреждение Военного совета. – Столетний юбилей Первого кадетского корпуса. – Депутация царства Польского. – Мехмед-Али и Египетский вопрос. – Маршал Мортье и лорд Дургам в Петербурге. – Принятие лорда Дургама на пароходе «Ижора» и переворот в его мнении об императоре Николае. – Упразднение нескольких польских монастырей. – Дела на Кавказе. – Кази-Мулла. – Поездка во внутренние губернии России. – Посольство генерала Муравьева к Мехмеду-Али для переговоров