Старый горняк из Кривого Рога

Наступил август 1941 года.

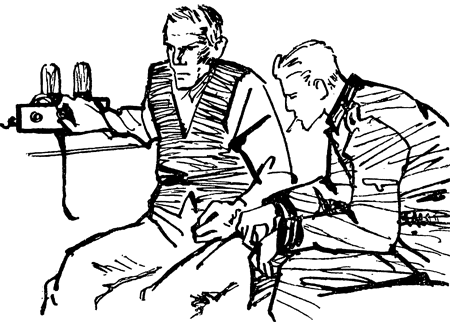

Петер в сером военном мундире сидел на кухне у Брозовских и молча наблюдал, как Отто возится с приемником. Он закурил сигарету, встал и бросил спичку в плиту. Потом снова сел за стол. Он нервничал и тщетно пытался успокоиться, оттягивая минуту прощания. Он смотрел на ловкие руки Брозовского, на его лицо, словно хотел запомнить каждую черточку, каждое движение. Ведь они расстаются надолго, быть может, навсегда…

Петер вырос, ему уже двадцать лет. И он проклинал свой возраст. Вот если бы ему было сейчас лет двенадцать-тринадцать. Тогда не пришлось бы идти воевать за Гитлера.

Петер беспокойно затянулся сигаретой.

Из приемника донеслась глухая барабанная дробь, потом молодые голоса запели:

Пусть все на куски развалится,

Пойдем мы путем своим.

Сегодня мы правим Германией,

А завтра весь мир покорим!

— Эти ребята сами не понимают, что поют, — сказал Брозовский.

Песню сменил голос диктора:

— Последнее сообщение с Восточного фронта. Новая победа в России…

— Опять!.. — Брозовский тяжело вздохнул.

Но, даже будучи готовым к самому худшему, он не мог себе представить, какой удар прямо в сердце получит сейчас.

— Наши войска заняли вчера Кривой Рог, — победоносно возвещал диктор. — Большевики взорвали подъемные вышки рудников. Но скоро руда начнет поступать в распоряжение вермахта. Тысячелетняя империя…

Брозовский выключил радио и сжал голову руками:

— Кривой Рог!

На кухне воцарилось молчание.

Сколько раз произносились здесь слова — «Кривой Рог». Многие горняки не сразу смогли запомнить чужое название. Но письмо оттуда приблизило этот далекий город.

И однажды из Кривого Рога прибыло знамя.

Петер вспоминает тот день: на Рыночной площади полно народу. Он еще совсем малыш, стоит впереди, у самого грузовика, и холодная часовая цепочка старого Энгельбрехта щекочет ему шею.

Перед ним на грузовике товарищ из Берлина держит знамя в чехле и рассказывает о Кривом Роге, о бородатом забойщике, который в старости сел за школьную парту, чтобы изучать геологию.

«Что сейчас делает этот старый забойщик? Сейчас, в эту минуту?» — думает Петер, и перед глазами его встает страшная картина…

Петер закрывает лицо руками. Потом, отняв руки, смотрит на свой серый солдатский мундир и краснеет от стыда и негодования.

— Я не пойду с ними, — шепчет он в отчаянии.

Брозовский обнял его за плечи.

— Скажи, что мне делать? — спрашивает Петер.

— Пусть твоя совесть будет чиста, мой мальчик, — говорит Брозовский. — Стреляй мимо. А если представится случай, переходи на сторону Красной Армии. И не один. Возьми с собой товарищей, унесите оружие.

Серые, лучистые глаза Петера с благодарностью взглянули на друга.

— Ты всегда знаешь, что делать, — сказал Петер. — Помнишь, как мы с тобой удили рыбу?

Он расстегнул мундир и, достав из внутреннего кармана вырезанный из газеты портрет, тщательно разгладил его. От времени, от долгого ношения в кармане газета пожелтела и истерлась, но лицо человека, который глядел с портрета, нельзя было не узнать.

Высокий лоб, добрые глаза — Ленин!

Брозовский встал. Голос его прозвучал тепло и мягко:

— Если ты встретишь кого-нибудь из Кривого Рога, мальчик, скажи ему, что мы, мансфельдские горняки, сохранили знамя.

Петер не сразу ответил. Настало время во всем признаться. Наконец он шепнул еле слышно:

— Я знаю.

Брозовский не понял.

— Я это знаю, дядя Брозовский, — повторил Петер.

Брозовский посмотрел на него удивленно, по-прежнему ничего не понимая. Тогда Петер подошел к окну и указал на сарай.

— Оно там, внутри, — сказал он волнуясь.

Лицо у Брозовского словно окаменело. Он холодно пожал плечами.

Петера испугала эта внезапная отчужденность. Он положил руку на плечо друга, заменившего ему отца, и сказал умоляюще:

— Дядя Брозовский! — Голос его дрогнул.

Брозовский испытующе посмотрел ему в глаза и в глубине их прочел такое искреннее и глубокое чувство, что сразу оттаял.

«Когда-нибудь он понесет это знамя», — растроганно подумал горняк, и лицо его перестало быть удивленным и холодным, оно стало счастливым.

— Ах ты, мошенник! — воскликнул он и рассмеялся.

Они обнялись.

Петеру пора было уходить.

На небе заходило солнце. Облака отливали багрово-красным светом, и этот свет заливал маленькую кухню.

Брозовский снова сел к приемнику, и его сильные пальцы стали осторожно вращать ручку настройки. В приемнике что-то свистело, шипело, грохотало. Но среди этого свиста и грохота он услышал одну мелодию. Тихо, но уверенно доносилась она сквозь грохот барабанов в кухню мансфельдского горняка.

«Это есть наш последний…» — тихо, совсем тихо звучала песня пролетариата.