Книга: Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа

Назад: От автора

Дальше: Глава 2 Культурный код экономического успеха стран, или закон Инглхарта

Глава 1

Экономика, культура и институты – танго втроем

Думаю, не я один много лет мучился вопросом: почему наша страна – сначала СССР, а потом и Россия – за ХХ век создала атомную и водородную бомбу, спутник, космический корабль, но не смогла сделать конкурентоспособный автомобиль, телевизор, холодильник и персональный компьютер? Чем же объяснить эти странности, заметные не только мне, но и исследователям, которые занимались экспериментами, поисками, социологией? В конце концов, я предположил, что, возможно, дело не в экономике, а в культуре.

Проверить это предположение довелось в 2011 году, когда мы с коллегами из Института национальных проектов и Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге провели в трех странах социологические исследования о наших соотечественниках-инноваторах. Мы получили ответ от менеджера из США, просто чеканную формулу: «Хотите получить одну хорошую вещь – закажите русским, хотите получить десять – заказывайте кому угодно, только не русским».

Есть в философии известное суждение, именуемое бритвой Оккама (в честь Уильяма Оккама, английского философа): не умножай число сущностей сверх необходимого. Если можешь объяснять мир уже существующими сущностями – объясняй. Поэтому, чтобы заявить о том, что появляется новое направление для изучения, в котором экономика и культура переплетаются, нужно иметь вопросы, на которые нельзя дать ответы без объединения экономики и культуры, нельзя решить другим способом.

Ведь были и другие объяснения наших неудач. Например, почему плохо развивается автомобильная промышленность? Из-за протекционизма, говорят нам: отрасль сгубила государственная поддержка. Но с холодильниками такого не было, и с компьютерами – тоже. Может быть, дело в истории? В СССР были большие военные заказы, и мы до сих пор хорошо делаем то, что является предметом уникального военного заказа. Но наши соотечественники в инновационном секторе в США или Германии занимались совершенно другими вопросами, но и там эта способность – лучше делать уникальное, чем массовое – сохраняется.

То, о чем я хочу рассказать, довольно новое направление в науке, которое еще находится в процессе формирования, оно возникло сравнительно недавно. Мы, однако, успели много поработать в этом направлении, и те лекции, которые составили эту книгу, это только верхушка айсберга.

Десять лет мы занимались полевыми исследованиями и пять лет читали курс в МГУ для студентов 40 факультетов. Все это легло в основу книги «Социокультурная экономика», которую написали мы с моей замечательной коллегой и ученицей Еленой Никишиной. Многое из той книги вошло в книгу, которую вы держите в руках.

Вернемся к большой науке.

Пятьдесят лет назад Дуглас Норт, один из лидеров новой институциональной экономической теории, сказал знаменитую фразу: «Институты имеют значение». Собственно, моя книга, вышедшая 10 лет тому назад сначала под заголовком «Институциональная экономика для чайников», а потом – «Экономика всего», как раз о том, какое значение имеют институты.

Но важны не только институты. Сэмюэл Хантингтон в начале XXI века сказал: «Культура имеет значение». Что ж, много что в жизни имеет значение. Однако нам хочется видеть картину мира, которая включала бы и то, и другое – потому что нам, экономистам, не хватает прежних сущностей для понимания того, что происходит вокруг. Конечно, было в институтах кое-что, что указывало в сторону культуры. Ведь что такое институты? Это правила и механизмы поддержания этих правил. А механизмов поддержания, собственно, было два, теперь я, правда, думаю, что их три. Поддерживать правило можно либо через принуждение, с помощью специально обученных людей, которые вас заставляют этому правилу следовать, угрожают применить силу, если вы не подчиняетесь. Это один вариант, это так называемые формальные институты. А другой вариант – неформальные институты, когда вы подчиняетесь правилам не потому, что в законе написано, а потому, что ваши друзья, знакомые, сослуживцы считают, что надо вести себя так, а не по-другому, когда каждый становится гарантом исполнения этих правил, потому что так принято в вашем сообществе. В общем-то, это и есть культура – другое название того, что мы, институциональные экономисты, называем неформальными институтами. Эти институты оказались важны для понимания того, как управлять ресурсами, и что из них получается, и поэтому были включены в систему экономической науки. Экономисты, в большинстве своем, и мы вместе с ними под культурой понимаем ценности и поведенческие установки, разделяемые большой группой людей и медленно меняющиеся во времени – неформальные институты.

Сейчас, мне кажется, возник и третий способ поддержания правил, связанный с цифровыми платформами, агрегаторами, технологиями, которые основаны на искусственном интеллекте. Там тоже есть свои культурные явления – так называемое шеринговое, или распределенное доверие, мы об этом тоже поговорим.

Почему в экономике к культуре относились без должного внимания? Экономика как наука тоже постепенно приходила к пониманию того, что этот мир устроен сложно. Экономика – это про редкие ресурсы. Когда появляется понятие редкого ресурса, или, по-человечески говоря, когда вы понимаете, что у вас не хватает средств для достижения цели, вы начинаете заниматься экономикой. Сначала под ресурсами понимали природные богатства, наличие человеческого потенциала, который, обучая, можно превратить в капитал. Это ресурсы. А потом выяснилось, что страны, очень богатые ресурсами, могут развиваться хуже, чем страны, которые такими ресурсами не обладают, – так называемое ресурсное проклятие. Почему такое происходит? Для решения этого вопроса экономика добавила в себя понимание институтов, устройства правил. Потому что ресурсное проклятие – не от того, что у вас много нефти, а от того, что у вас все правила настроены на то, чтобы эту нефть превращать в ренту и заниматься не инновационными отраслями экономики, а захватом источников ренты и их охраной, чтобы больше никто к этим источникам не подходил. Это так называемые рентоориентированные или экстрактивные институты. Как только такой тип институтов складывается, у вас возникают неправильные экономические результаты при наличии ресурсов. Но я бы сказал, что дело не в нефти. Дело не в том, что в стране есть ресурс, а в том, что вы считаете для себя целью выжать ренту из этого ресурса. Дело не в злате, а в златолюбии, и, если не будет нефти, можно придумать другой ресурс для выжимания ренты. Скажем, люди в крепостном хозяйстве были таким ресурсом. В будущем им может оказаться чистая вода Байкала, или, наоборот, наличие больших территорий в Сибири для складирования чего-нибудь нехорошего и получения с этого рентного дохода. Поэтому пришлось институты включить внутрь экономической теории и экономической науки, а теперь приходится делать следующий шаг.

Итак, давно было понятно, что в институтах есть какой-то культурный элемент, а что нам не было понятно, так это почему им мало интересовались. Потому что экономистов сильно интересует такой вопрос, как экономический рост. Если мы не можем показать связку того или иного фактора с экономическим ростом, то вроде бы это уже не котлеты, а гарнир – это не так и важно. Почему экономический рост так важен для экономистов? Экономическая наука возникла при Адаме Смите как наука о богатстве. А богатство интересовало не в том смысле, чтобы его просто посчитать, но и как найти пути роста этого богатства. Рост – вообще-то явление довольно новое: до XVIII века его не существовало. В прежние века экономика сжималась и разжималась в зависимости от того, была ли война или эпидемия, больше людей стало или меньше. Меньше людей – меньше экономика, больше людей – больше экономика. А с XVIII века возникло явление экономического роста, и не факт, что это явление будет существовать дальше. В начале XXI века, когда темпы замедлились, экономисты стали говорить о том, что, возможно, экономический рост исчезает как явление, но он пока остается самым важным для наших поисков и размышлений. Да, конечно, мы все помним про Римский клуб и идеи устойчивого развития, но отказаться от исследования экономического роста как главной проблемы, от мечты о росте, который был бы устойчивым и приносил бы блага и результаты, трудно, в частности, по соображениям культурного характера.

Мы живем в денежной культуре, как сказал первый институциональный экономист Торстейн Веблен в блестящей книжке «Теория праздного класса», опубликованной в 1899 году. А что значит денежная культура? Отец и открыватель капитализма Карл Маркс сказал, что деньгам свойственно противоречие между качественной безграничностью и количественной ограниченностью. На деньги как всеобщий эквивалент вы можете купить все что угодно, и в этом смысле любое количество денег для вас недостаточно – вы все время хотите расширения. Если в основе ценностей и поведенческих установок лежат деньги, то возникают особые поведенческие установки, от которых очень трудно отойти – как на макроуровне от идеи экономического роста, так и на микроуровне. То, что описал Веблен, – демонстративное потребление: попытка продемонстрировать статус через постройку добротного дома – на селе, или через драгоценности, которые жены надевают в театр, – для среднего класса, или через пиры, которые задают много мигрирующие рабочие (им проще всего закатить пирушку, чтобы продемонстрировать свой статус на новом месте) – это постоянная попытка показать свою платежеспособность, включенность в денежную культуру. Поэтому с экономическим ростом мы продолжаем жить как с основной идеей, понимая недостатки этой идеи и важность устойчивого развития.

Дальше я попробую показать, как от идеи экономического роста и институтов наука за последние несколько десятилетий пришла к тому, что надо говорить еще и о культуре – о ее значении и воздействии на институты и экономический рост.

Но начнем с традиционной пары – институты и экономический рост. Собственно, гипотез может быть две: либо сначала экономический рост, который потом закрепляется институтами и становится устойчивым, либо сначала институты, которые дают экономический рост и делают его устойчивым. Первую гипотезу выдвинул Сеймур Липсет как гипотезу модернизации еще в 50-е годы ХХ века. Идея Липсета была проста, понятна и казалась истиной. Сначала – любой ценой экономический рост, потом результаты экономического роста надо более или менее равномерно распределить и поднять образование населения. В итоге образуется средний класс, средний класс предъявляет спрос на демократию, и всё – институты начинают закреплять экономический рост. Но так получается не всегда! Средний класс не всегда предъявляет спрос на демократию. В Веймарской республике в Германии был средний класс, но он предъявил спрос на нечто другое – на тоталитаризм, голосуя за нацистскую партию.

Другая последовательность тоже оказалась неочевидной. Вроде бы, если начинать с демократии как определенной формы политических институтов, а ей соответствует форма экономических институтов (об этом много последние годы писали Д. Аджемоглу и Д.А. Робинсон), тогда люди хотят экономического роста, они хотят жить лучше, больше получать, иметь большие возможности, и демократия должна вести к экономическому росту. Но, опять же, не всегда получается именно так. Не будем брать демократизацию 90-х годов ХХ века в России или нулевых годов на Украине – посмотрим на менее болезненное: что произошло с Египтом? В Египте до революции на площади Тахрир было авторитарное управление, маршал во главе страны, «Братья-мусульмане» в тюрьме, и при этом была достаточно процветающая экономика с сильной туристической индустрией. Потом – революция, распад экономики. Пройдя через все это, к чему пришел Египет? Да к тому же, от чего ушел: маршал во главе страны, «Братья-мусульмане» в тюрьме, режим авторитарный, а не демократический, но при этом экономика сильно пострадала. Оказывается, при демократизации экономика может идти вниз, а не вверх. Есть догадки, что нужны особые институты для того, чтобы этого не происходило.

Наши соотечественники В. М. Полтерович и В. В. Попов писали о том, что, чтобы демократизация дала положительные экономические результаты, экономический рост, нужны независимые суды и качественная бюрократия. Качественную бюрократию, наверное, можно сделать, но независимый суд – явление, уже во многом связанное с ценностями и поведенческими установками как судей, так и тех, кто пытается влиять на этот суд.

Количественные исследования, которые очень распространились, особенно с начала XXI века, показали, что обе последовательности не только неочевидны, но и не подтверждаются. А что подтверждается? Наличие третьего, неизвестного, не-выявленного фактора. И вот этим фактором очень многие как на Западе, так и у нас стали считать культуру. В западной науке об этом стали писать Д. Норт, Дж. Уоллис и Б. Вайнгаст, у нас – Евгений Григорьевич Ясин и Виктор Меерович Полтерович, и началось обращение к фактору культуры как тому фактору, который надо включить в расчеты и исследования. Этот третий неисследованный фактор должен превратиться в часть экономических формул.

Что мы сегодня можем сказать о взаимодействии институтов и культуры? Ведь у нас теперь не пара «экономический рост и институты», а тройственное взаимодействие – экономический рост, культура и институты. Надо смотреть на взаимные воздействия. Я сейчас приведу два примера, отнюдь не учебных, и важны для последующих рассуждений и исследований, которые показывают воздействие институтов на культуру и культуры – на институты.

Начнем с воздействия институтов на культуру. 1994 год, футбольный турнир Shell Caribbean Cup. В последнем мачте Барбадосу, чтобы занять 1 место, нужно обыграть Гренаду с разницей минимум в 2 мяча. Правила турнира – внимание, пожалуйста, это важно, потому что это и есть сформулированный институт! Правила вроде бы очень разумные. Первое: в случае ничьей в основное время назначается дополнительное. Второе: игра в дополнительное время идет до первого забитого мяча. Третье: мяч, забитый в дополнительное время, засчитывается за два. Ну, нормально – можно жить, работать, играть. А дальше происходит следующее: Барбадос вел со счётом 2:0, однако на 83-й минуте, то есть за 7 минут до конца матча, Гренада отыграла один мяч – 2:1. Что происходит дальше? А дальше происходит странное. Барбадос для того, чтобы добиться дополнительного времени, забивает мяч в свои ворота – автогол, потому что это сделать легче, чем забить мяч в ворота противника. Что делает Гренада, поняв замысел противника? Гренада пытается забить мяч в любые ворота, чтобы не дать Барбадосу выйти на дополнительное время. А Барбадос начинает защищать ворота обеих команд. В итоге вся игра переворачивается. Институты – сильная штука: они могут поменять культурный смысл такой игры, как футбол. Это ведь не люди сошли с ума – это институты показали свою действенность.

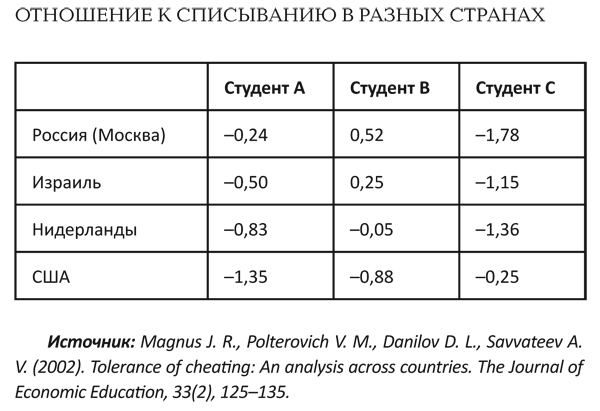

Теперь, с вашего позволения, противоположный пример, который на самом деле известен каждому. Первый раз этот эксперимент Ж. Магнус, В.М. Полтерович, Д. Данилов и А. Савватеев провели одновременно в четырех странах: в России в Москве, в Израиле, Нидерландах и США. Это тест, который мы теперь регулярно проводим во многих университетах России, но ситуацию мы все знаем со школы или университета. Пишут контрольную.

Студент А списал у студента В с его согласия. Студент С сообщил об этом преподавателю. А дальше я расскажу результат. Когда респондентов стали спрашивать, как вы относитесь к действиям всех трех участников, то все осудили списавшего, но в разной степени. В России не очень сильно, а американцы – сильно. Все осудили доносчика, но в разной степени. Американцы слегка, потому что он же хотел соблюдения правил, а наши – чрезвычайно сильно, потому что русская культура отторгает донос. Раскол произошел по поводу того человека, который дал списать. Потому что мы и израильтяне полагаем, что он хороший человек, помог своему.

Голландцы в этом не уверены, американцы точно против, потому что он нарушил правила.

Отчего эта история важна? Это история воздействий культуры на институты, потому что институты возникают не на пустом месте – они прорастают через наши ценности и поведенческие установки. Фактически про что эта история? Есть ли равные правила конкуренции? Есть ли интеллектуальная собственность на результат, на то решение, которого вы достигли? Есть ли равный подход права к разным людям? В зависимости от того, как мы относимся к происшедшему, мы и производим институты будущего. Поэтому при таких ценностях и поведенческих установках, как, скажем, в России, можно спрогнозировать, что спрос на конкуренцию будет низкий, потому что институт конкуренции тут не поддержан и не востребован, что защита интеллектуальной собственности будет проблемой, что спрос на право будет низкий, и это связано с тем, что взращивается в школах и университетах.

Мы видим, как институты и культура воздействуют друг на друга совершенно противоположным образом. Можно ли сказать, что кто-то доминирует в этом воздействии, выстроить их в определенную цепочку и потом выйти на экономический рост? Давайте посмотрим. Воздействие институтов на культуру может приводить к победе институтов. Интересный естественный эксперимент случился в Нью-Йорке, когда мэром Нью-Йорка был Майкл Рубенс Блумберг. Дело в том, что Нью-Йорк является местом базирования многих международных организаций, и дипломаты пользовались иммунитетом от дорожных штрафов (до правления мэра Блумберга). Им приходили штрафные квитанции, но они не платили штрафы. Зато можно было посчитать, дипломаты из каких стран чаще нарушают и чаще не платят штрафы. И выяснилось, что есть прямая корреляция: чем выше уровень коррупции в стране, тем чаще дипломаты из этой страны нарушают правила и не платят штрафы. Так вот, когда иммунитет был отменен, за несколько лет ситуация исправилась – сила закона заставила людей, которые привыкли к коррупционным практикам в своих странах, изменить поведение. Но ведь это капля в море – небольшое количество дипломатов в огромном городе и в стране с сильной институциональной системой.

Есть, конечно, примеры и того, как это меняется в больших масштабах, например, при объединении Западной и Восточной Германии. В исследовании Альберто Алесины и Николы Фукс-Шундельн «Goodbye Lenin (or not?)»показано, что за десятилетия совместного существования ценности Запада и Востока у немцев сблизились – сблизились, но не стерлись. Оказалось, что для того, чтобы они пришли к единой системе ценностей при единой системе институтов, понадобится примерно 40 лет – те самые 40 лет, о которых мы знаем из Библии, потому что ровно столько пророк Моисей водил свой народ по пустыне, чтобы народ забыл о пребывании в рабстве. То есть институты исправляют культуру, но трудно и долго. А что культура? А культура иногда взрывает и переворачивает институты.

В 1993 году Нобелевскую премию по экономике получил историк Роберт Фогель. Фогель доказал странную вещь: он проанализировал экономические основания того конфликта, который привел к гражданской войне в США в середине XIX века, и доказал, что плантационное рабство отнюдь не было неэффективной системой – напротив, оно было эффективнее, чем та система сельского хозяйства, которая действовала на свободном Севере. На 35 % выше была эффективность рабовладельческих хозяйств в южных штатах, причем в штатах Старого Юга – на 19 %, а в штатах Нового Юга, где только построены были рабовладельческие плантации, на 57 % эффективнее, чем на Севере. И по социальному положению, как ни странно, лучше было положение у эксплуатируемых на Юге, а не на Севере. Поэтому отмена рабства в США произошла не по экономическим причинам, а по каким-то другим. По каким? Фогель назвал это «переворотом вкусов и предпочтений». В 40-е годы XIX века американцы на Севере относились к рабству как к неприятной необходимости, как к протекторату над недостаточно образованными и развитыми людьми, который постепенно должен их привести в другое состояние. Но потом аболиционисты, соответствующая литература настолько поменяли их взгляды, что книга Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» перевернула все. Недаром президент Авраам Линкольн сказал Гарриет Бичер-Стоу при встрече: «Так это вы та маленькая женщина, из-за которой началась эта большая война?». Эта история не только про Америку. На мой взгляд, аналогичное произошло в нашей российской истории с отменой крепостного права. Я хочу напомнить, что в 1762 году Петр III издал Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству», а его жена, Екатерина II, в 1785 году подписала «Жалованную грамоту» о том же, уходя от военизированной системы, которая была создана Петром I. Одновременно обсуждалось подписание указа о вольности крестьянства, но этот указ был подписан только через 99 лет. Почему он все-таки был подписан после долгих дискуссий и в России уничтожено крепостное право? Виновата опять литература, тем более в нашей литературоцентричной культуре. «Муму» Тургенева – конечно, не только эта книга – и «Антон-Горемыка», и «Записки охотники», но заметьте, что «Муму» Тургенева оставила огромный след в памяти и в сознании людей, потому что Пушкин – «наше все», но анекдоты и карикатуры не про рыбака и рыбку, не про золотого петушка, а про Муму и Герасима. Прочитав эту книгу, страна всколыхнулась – и Герасима жалко, и собачку жалко, и вообще, удивительная гадость это крепостное право. И крепостное право пало. Поэтому культура может подвергаться массированному воздействию институтов и меняться за десятилетия, но культура может за меньшее время вызывать такие институциональные изменения, такие перевороты, которые просто трудно себе представить.

Если культура имеет значение, то для экономиста возникает следующий вопрос: а какое значение имеет культура, и в чем она имеет значение? А можно ли количественно определить это значение в каких-то показателях? И мне кажется очень важным, что за последние пару десятилетий развились тонкие и разнообразные методы исследования того, как воздействуют разные факторы, и в том числе культура, на экономический рост. Как это делается? Самый простой метод – это, конечно, корреляция. Мы видим, что те или иные ценности и поведенческие установки, измеренные по тем или иным методикам, движутся вместе, тесно связаны с теми или иными экономическими показателями. Но этого недостаточно – корреляции ведь бывают ложные. Возможно, на экономику действует третий, неизвестный, неисследованный фактор, а совсем не культура? Для того чтобы ответить на этот вопрос, применяются регрессионные методы, когда часть факторов удается зафиксировать и посмотреть взнос каждого фактора в то, что произошло, в экономическое изменение. Но ведь и этого недостаточно, потому что, если мы увидели, что, действительно, культура и определенные экономические факторы тесно связаны, то кто на кого воздействует все-таки? Может быть, ценности поменялись потому, что произошел экономический рост, или экономический рост произошел из-за того, что изменились ценности?

Чтобы решить эту проблему, использовали очень тонкий метод инструментальной переменной, когда воздействие культуры на экономику исследуется не прямо через то, как люди отвечают на вопрос о своих ценностях и поведенческих установках, а через те факторы в макрокультуре, которые воздействуют на эти установки. Ну, например, структура языка. Ведь понятно, что экономический рост структуру языка не меняет или меняет очень нескоро. К примеру, обязательность употребления личного местоимения во фразах в том или ином языке влияет на уровень признания прав человека, индивидуализма и так далее, и это доказано количественно. Тогда можно использовать этот показатель как замену показателя индивидуализма и посмотреть, что влияет. Это будет уже воздействие культуры на экономику, а не экономики на культуру.

Наконец, последнее, мне кажется, блистательное изобретение – это изобретение Фернандес: эпидемиологический метод. Соединенные Штаты Америки – чрезвычайно интересная страна для исследователей, потому что это как бы огромная лаборатория – туда все время прибывают новые и новые люди из разных стран, и мы можем сопоставить, что происходит с ценностями и поведенческими установками в странах, откуда они приехали, и что происходит с людьми, которые включились в американскую институциональную систему. Мы можем посмотреть на первое поколение иммигрантов, а потом – на второе поколение иммигрантов, и вот во втором поколении у нас выделится уже чистый эффект культуры, потому что они же были под воздействием институциональной среды, одинаковой для всех, а результаты оказались разные. Именно таким путем было совершено, на мой взгляд, очень важное открытие, которое показало, как сильно культура может воздействовать на экономику. Я имею в виду работу двух замечательных французских исследователей Янна Алгана и Пьера Каю (совместно с Андреем Шлейфером и Филиппом Айоном), выделивших чистое воздействие культуры на экономический рост, а именно – на валовый продукт на душу населения, главный показатель производительности страны. Вывод этих ученых состоит в том, что если бы уровень взаимного доверия, то есть положительный ответ на вопрос, можно ли доверять большинству людей, был бы в разных странах такой, как в Швеции, а в Швеции 60 % людей положительно отвечают на вопрос «можно ли доверять большинству», то валовый продукт на душу населения в Англии был бы на 7 % больше, в Германии – на 9 %, в Чехии – на 40 %, а в России – на 69 %. И это очень большое воздействие на экономический рост.

Мы еще вернемся к вопросу о том, можно ли из этого сделать какие-то выводы, а лучше – получить какие-то изменения и результаты для жизни страны, но это будет потом. Сейчас, завершая первый разговор, я хотел бы сказать, что культура имеет значение, но культура не есть судьба.

«Культура – это судьба» – название статьи режиссера Андрея Сергеевича Кончаловского. Пять лет тому назад я пригласил Андрея Сергеевича прочитать сначала одну лекцию у нас в МГУ, а потом предложил ему прочесть совместный курс о культуре в экономике, и в этом курсе были не только его и мои лекции, но также лекции замечательного математика, экономиста и лингвиста Шломо Вебера, лекции Сергея Капкова – человека, который на посту министра культуры Москвы реформировал общественные пространства и культурную жизнь города, и лекции моего молодого коллеги Владимира Иванова. Я бы сказал, что в итоге мы пришли к каким-то точкам согласия, потому что мудрый режиссер сказал, что «культура – это судьба» – это скорее фраза, потому что культура меняется, особенно если вам удается воспитать новое поколение учителей, то потом вы получите измененную нацию.

Культура – это не диагноз и не приговор, это обстоятельства нашей жизни и экономического развития, которые хорошо было бы включить в экономические формулы. Конечно, человеку свойственно искать простые и универсальные законы: культура определяет все; или экономика определяет все; или политика определяет все. Перефразируя, я сказал бы: жизнь не так сложна, как она кажется – она гораздо сложнее. Когда мы пытаемся из нее сделать простые схемы, мы просто раскалываемся и потом не можем договориться. Давайте попробуем понять этот мир более сложно, но, включая каждый из факторов в наши формулы, мы начнем понимать его и более продуктивно.

Мне кажется, что есть некоторые законы взаимодействия культуры и экономики, которые мы начинаем понимать. В этих лекциях я их называю «культурный код», потому что код – это некоторый набор алгоритмов. Вот три культурных кода, о которых я буду рассказывать в мини-курсе мини-лекций: как культура влияет на экономическую успешность наций, как культура влияет на конкурентную специализацию наций – почему одни более успешно занимаются одним, а другое у них не получается; и как культура влияет на преобразования, когда нужно изменить страну. Это, может быть, самое сложное – культурный код трансформации, который важен, если мы думаем о том, как выйти из той траектории движения страны, которая нам несимпатична, не нравится, и как перейти на более успешную линию движения, преодолевая тем самым эффект колеи.