Книга: Между нами терапия. Исследование себя и ценности бессознательного

Назад: Глава 4. Самоценность и отношения

Дальше: Глава 6. Теория привязанности: почему она важна в контексте искусственного интеллекта?

Глава 5. Психоанализ как метод возвращения себе себя

Каждое творение начинается с хаоса. Это не метафора, а реальность. Хаос внутри нас — это неопределённые чувства, напряжения, внезапные мысли, которые кажутся неструктурированными. Иногда они возникают из книги, взгляда другого человека или непростого разговора. И всё это — нечто, что притягивает, вызывает раздражение или желание разобраться. Хаос никогда не бывает пустым. Он может быть пугающим, но всегда скрывает потенциал. Что делает его интересным — это наше желание пытливо понять: что именно нас задело, что здесь связано с нашими внутренними процессами, а что — реакция на внешний мир. Этот процесс — не борьба и не бегство. Это исследование, которое требует внимания и готовности соприкоснуться с собой. Контакт с собой — это не только осмысление. Это доверие к своей интуиции, способность услышать ту тонкую грань между базовым доверием и адекватной, критичной недоверчивостью. Именно здесь — в этой тонкости — рождается ясность. Не полная, не абсолютная, но достаточная, чтобы сделать следующий шаг. Даже если он найдёт своё выражение в молчании и тишине.

Аналитический процесс — это не разрушение хаоса, а его изучение. Ты берёшь этот сырой материал, погружаешься в него и находишь тот импульс, который становится твоим. В этом процессе нет копирования и нет готовых ответов. Есть интерес, осмысление и честность перед собой. Именно поэтому аналитики молчат. Акт творения — это акт пациента при абсолютной пассивности аналитика.

Хаос порождает космос. Не абсолютный порядок, но личный, субъективный космический порядок — твой собственный мир в необъятном хаосе вокруг. Работать с хаосом — это как ходить по канату: балансировать между аналитическим и креативным, структурным и ассоциативным. И это не просто интересно, это непросто. Психоанализ не занимается самооценкой. Он не даёт готовых рецептов того, как «почувствовать себя лучше» или «научиться любить себя». Это не про позитивное мышление и не про мотивационные призывы. Психоанализ — это о понимании, а не о подмене реальности.

Самоценность — не «я хороший» и не «я плохой», не набор внешних характеристик, а то, что остаётся, когда всё внешнее уходит. Она формируется из нашей способности осознавать свои потребности, страхи, внутренние конфликты и способы их разрешения. Почему понимание потребностей важнее работы над самооценкой? Часто можно услышать, что человек хочет «повысить самооценку», но, если спросить, на чём эта самооценка основана, он не сможет ответить. Уверенность в себе кажется чем-то абстрактным, чем-то, что нужно «внедрить», но на самом деле она держится не на установках, а на глубоком знании своих потребностей.

Если человек не знает, что ему нужно, он будет либо зависеть от внешнего одобрения, либо пытаться насильно внушить себе уверенность, основанную на фиктивных образах. В первом случае его самоценность постоянно будет зависеть от других людей, от их реакций и оценок. Во втором — он будет строить на песке, создавая для себя ложные цели, а потом проваливаясь в тревогу и бессилие, когда они не дадут желаемого эффекта. Но если человек знает, чего он хочет, почему он этого хочет и откуда в нём взялось то или иное желание, его опора становится устойчивой. Он перестаёт зависеть от случайных внешних факторов. Он понимает механику своей психики, а значит, может управлять своей жизнью, а не просто реагировать на внешние стимулы. Самоценность — это не о том, чтобы «чувствовать себя достойным». Это о том, чтобы понимать, кто ты есть, и уважать то, как ты устроен.

Потребности как скрытые мотивы

Фрейд показал, что человеческие желания сложнее, чем мы привыкли думать. Они не лежат на поверхности, они не оформлены в ясные, рациональные формулировки. Человек может говорить, что хочет успеха, но его бессознательное будет сопротивляться, потому что успех может означать что-то угрожающее для его идентичности.

Потребности — это не просто «чего я хочу», это «что мной движет», даже если я этого не осознаю. И вот здесь психоанализ предлагает не просто «узнать, чего ты хочешь», а разобраться, почему ты хочешь именно этого, почему ты не позволяешь себе хотеть чего-то другого, почему некоторые желания кажутся тебе опасными, а другие — навязанными извне.

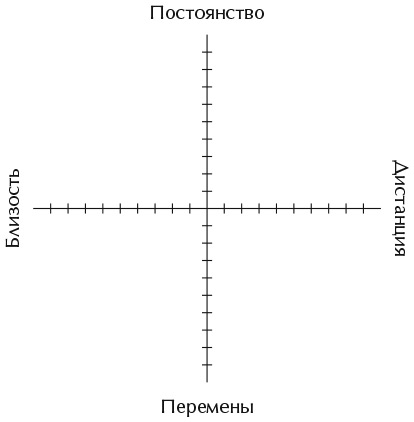

Если смотреть через призму концепции Фрица Римана, то можно сказать, что каждая из наших потребностей содержит в себе конфликт. Мы не просто чего-то хотим, мы всегда одновременно чего-то боимся. Итак, разберём, как устроены эти скрытые потребности, как они связаны со страхами и как их можно осознать, чтобы перестать зависеть от внешних факторов. Каждая фундаментальная потребность связана с базовым страхом.

• Потребность в дистанции (страх близости) — боязнь потерять себя в контакте с другим, раствориться, быть поглощённым чужими желаниями.

• Потребность в изменениях (страх потери) — боязнь исчезновения, растворения в рутине, ограничения свободы.

• Потребность в постоянстве (страх изменений) — боязнь неопределённости, нестабильности, утраты контроля.

• Потребность в близости (страх дистанции) — боязнь быть отвергнутым, ненужным, потерять связь с другими.

Эти страхи не означают слабость. Они являются фундаментальными точками ориентации, на которых строится психика. Что с этим делать?

Не пытаться избавиться от страха.

Не бороться с ним и не игнорировать.

А разобраться, какая потребность скрывается за страхом и что ему необходимо для баланса.

Страх — это не сигнал о том, что с нами что-то не так. Это показатель того, что мы задеваем что-то важное внутри себя. Понимание потребностей — это способ вернуть себе себя. Это разрешение себе быть тем, кто ты есть, но не через хаос, а через осознание и ясность.

Самоценность — это не хрупкость. Это не что-то, что можно сломать критикой или недостатком одобрения. Самоценность — это способность выдерживать свои страхи, свои желания, свои потребности и осознанно управлять своей жизнью. Это опора, которую нельзя найти снаружи. Она строится внутри, через понимание, через способность не отворачиваться от сложного, через желание разобраться в хаосе. Потому что из хаоса всегда рождается что-то новое.

Страх как координата. Как память становится структурой

Личность — не то, что у нас есть. Личность — это то, чем мы становимся, чтобы не исчезнуть. Она вырастает на границе между слишком ранним знанием о собственной отделённости и невозможностью с этим знанием жить. Мы формируемся не вокруг цели, а вокруг боли. Там, где было невыносимо, — мы строим опоры. Где было слишком близко — мы создаём дистанцию. Где было слишком пусто — наполняем себя до отказа. Где было слишком быстро — замедляемся до неподвижности. Каждая структура — это памятник нашей способности выжить.

Фриц Риман увидел четыре страха не как дефекты, а как координаты. Это не то, что нужно лечить, а то, из чего мы сделаны. Страх раствориться в другом и страх быть брошенным. Страх замереть навсегда и страх упасть в бесконечное изменение. Эти оси пересекаются в нас, как ветры над пустыней, и по тому, в какую сторону нас уносит, можно понять, чего мы боялись больше всего. В психодинамике мы не торопимся называть. Мы сидим рядом и слушаем, как звучит. Потому что структура — не ярлык и не форма. Это дыхание человека внутри его страха. В системе координат Томан — Риман это особенно ясно: мы видим не статичную фигуру, а напряжение. Вектор движения. Силу ухода. Упругость сопротивления. Это как смотреть на воду — важно не только, где берег, но и куда идёт течение. Мы не ищем исправления. Мы ищем внутреннюю логику. Структура — не изъян, а эхо первого выбора. Мы не знали, что можно иначе, мы просто выбрали то, что не разрушало. Там, где не выдерживали любовь, рождалась холодность. Там, где невозможна была отдельность, рождалась прилипчивость. Там, где не выносилось постоянство, возникал культ нового. Там, где страшно было потерять стабильность, вырастала навязчивость, рутина, контроль. Но глубже всех определений, глубже даже языка: структура — это способ быть. Больше чем психология. Это онтология. Эта глава — не про классификацию. И не про терапию. Эта глава — про то, как мы дышим. Как мы любим. Как мы защищаемся. Как мы стоим на границе собственного исчезновения — и остаёмся.

Память, страх и зарождение отражения

Каждому страху — имя. Каждой тревоге — своя траектория. Но прежде чем мы научаемся бояться, мы учимся запоминать. Прежде чем мы начинаем избегать, мы впитываем. Именно автобиографическая память — тот фундамент, на котором страхи прорастают и обретают форму. И если смотреть достаточно внимательно, можно заметить: не страх рождает воспоминание, а воспоминание позволяет страху укорениться.

Эта глава не про тревогу будущего и не про ностальгию по прошлому. Это глава про то, как в нас рождается опыт. И про то, почему один и тот же опыт один человек забудет, а другой — запомнит до боли. Почему один начнет бояться, а другой просто пойдет дальше.

Автобиографическая память — это не просто хранилище событий. Это наш частный миф, личная история, через которую психика организует реальность. То, что мы помним, и то, как мы это помним, — всегда субъективно. Мы помним не факт — мы помним напряжение, которое с ним связано. Помним страх, ощущение одиночества, смятение, предвосхищение. Помним не то, что было, а то, как это было внутри нас. И именно это «внутри» делает опыт личным, а значит, и травматичным. Поэтому в психоанализе нет линейного времени. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. То, что случилось однажды, продолжает случаться каждый раз, когда мы вспоминаем. Страх не стареет. Память не забывает — она просто меняет форму.

Когда мы говорим о формировании структуры личности, мы не можем обойтись без экскурса в ранние фазы развития. Именно в этих первых фазах — до трёх лет, до пяти, до момента, когда появляется язык, — начинают формироваться контуры нашей способности к рефлексии, к самоощущению, к различению «я» и «не-я». Всё это закладывает основу будущего внутреннего наблюдателя. И если на каком-то этапе психика не справляется, она вместо наблюдателя выращивает стража. Или призрака. Или вечного ребёнка, который ищет глазами взрослого и не находит его — снова и снова. Мы говорим о страхах не как о чем-то патологическом, а как об универсальном механизме формирования. Бояться — это естественно. Не бояться — это защита. Поэтому страхи нужно не преодолевать, а понимать. Рассматривать их как язык психики, как её орган чувств. И первый наш шаг — это вернуться. Не в травму, не в события, а в то, как память об этих событиях сформировала узоры внутри нас. Какие слова мы дали этим воспоминаниям. Какую тень они отбрасывают на сегодняшний день. И, возможно, какую структуру помогли выстроить.

Мы могли бы начать с чего угодно. С потребностей. С идентичности. С форм. С симптомов. Но все эти темы окажутся вторичными, если не посмотреть в самое начало. А в начале — не идея. В начале — страх. Страх — это первый контур психики. Не чувство. Не реакция. А организующий принцип. Мы формируемся не вокруг ресурсов, а вокруг угроз. Не вокруг смысла, а вокруг того, что его может разрушить. Страх не добавляется к психике позже — он вшит в её ткань с самого начала. Если прислушаться, можно заметить: всё, что мы называем «характером», — это способ быть с собственной уязвимостью. Быть с ней или её не замечать. Обходить её или прорываться через неё снова и снова, до изнеможения. И где-то на этом маршруте возникает структура. Не как выбор, а как повторяемый поворот в одну и ту же сторону.

Почему страх? Потому что он — первая метка. Он появляется раньше, чем «я». Он возникает в теле, когда нет никого, кто может объяснить, что происходит. Он остаётся, даже если событие забыто. Он возвращается, когда всё вроде бы хорошо. Потому что он — не про событие. Он — про отсутствие контейнера.

Мы не боимся темноты. Мы боимся быть одни в темноте. Мы не боимся перемен. Мы боимся, что никто не подхватит, если мы упадём. Мы не боимся стабильности. Мы боимся, что она мёртвая. Мы не боимся близости. Мы боимся, что нас в ней растворят, всосут, поглотят — и больше не вернут. И именно здесь — на этих узлах, на этих контрастах — рождаются оси, которые позже станут системами. Мы не приходим в мир со структурой, но приходим с чувствительностью к тому, что невыносимо. И психика выбирает: замереть или сбежать, сжаться или растечься, выстроить броню или раствориться в другом. Поэтому мы начинаем со страха. Потому что страх — это движение до мышления. До слов. До ощущений собственного тела. Это первое, что психика фиксирует в себе как инерцию: «так было слишком». Или: «так было слишком мало». И именно с этого — с переноса ужаса в ритм — начинается всё остальное.

Но чтобы страху было за что зацепиться, чтобы он мог вплестись в структуру, а не просто пройти мимо как короткий телесный спазм, психике нужен материал. Ей нужно вещество, в котором он может осесть. Нужно пространство, где он может задержаться, где может отпечататься. И таким веществом становится память. Не та, в которой мы вспоминаем. А та, в которой что-то накапливается, даже если мы об этом ничего не знаем.

Память появляется не как функция. А как отложение. Как внутренняя пыль. Как осадок. Как след от того, что однажды произошло слишком рано, слишком быстро, слишком резко. Или наоборот — не произошло вовсе, когда должно было. Мы не помним, но в нас уже есть место, в котором это записано. И это место — не мысль. Не событие. Это — реакция. Фильтр. Сжатие. Уход. Настороженность. Стремление убежать раньше, чем станет опасно. Привычка не чувствовать, чтобы не чувствовать снова. Это не память, это — отзыв. И этот отзыв — и есть то, на чём будет держаться структура. Память — это не то, что мы вспоминаем. Память — это то, через что мы воспринимаем то, что происходит с нами сейчас. Это не просто прошлое. Это форма настоящего. Каждый раз, когда мы входим в ситуацию, мы входим в неё не с нуля. Мы входим с телом, которое уже знает. С кожей, которая уже помнит, где было холодно. С глазами, которые различают опасность до того, как появляется смысл. С реакцией, которая возникает до понимания. Вот здесь — страшно. Вот здесь — лучше затаиться. Вот здесь — надо быть хорошим. Вот здесь — не надейся. Вот здесь — делай вид, что тебя нет. Это не слова. Это то, как психика знает реальность. Память — это не содержимое. Это настройка восприятия. То, как психика дышит, видит, сокращается, расправляется. И всё, что с нами происходит, проходит сквозь неё. Поэтому, когда мы говорим о памяти, мы не спрашиваем: что вы помните? Мы исследуем: через какую память вы сейчас живёте? Именно в этом разделе мы попробуем развернуть эту спираль. Показать, как она разворачивается — от тела к мысли. От реакции к истории. От «я есть, если ты есть» — к «я вижу себя в своей жизни». И как из каждого этапа — из каждого модуса — вырастают те страхи, с которыми мы потом вступаем в отношения, в деньги, в любовь, в выбор, в одиночество.

Иногда кажется — мы ничего не помним. Ни одного кадра, ни одной сцены. Как будто детство — это не мы. Как будто оно происходило где-то ещё, с кем-то другим. Но стоит прислушаться — и становится ясно: в нас есть воспоминания, которых не было, но которые есть. В нас есть истории, которые мы не видели, но о которых знаем. Как будто память началась до памяти — в том месте, где ещё не было языка, но уже была форма. Кто-то когда-то сказал: «ты всегда лежала в коляске и хотела смотреть вперёд». Мы этого не помним. Но мы узнаём это — как будто подтверждаем чужое слово внутренним жестом. И принимаем это как своё. Потому что не помня — мы всё равно верим.

Это и есть самое первое — ещё до речи, до осознавания: мы полагаемся на чужую память как на свою. Мы не проверяем, мы впитываем. Нам не нужно доказательство, чтобы признать, что это было. Нам достаточно того, что кто-то это знает. Кто-то рассказывает — и мы узнаём себя в этом рассказе. Мы не помним, но мы — оттуда.

Память без воспоминаний. Память, основанная на доверии. Мы верим, что у нас день рождения в августе. Что мы родились в Петербурге. Что в момент появления на свет кто-то был рядом. Мы не знаем, но знаем. Потому что нам это рассказали. Потому что нам это повторяли. Потому что это встроилось как внутреннее знание, не требующее подтверждения. И это тоже память. Та, в которой не надо видеть, чтобы знать. Та, которая формирует ощущение себя — не из пережитого, а из принятого. Это то, что мы называем базовым доверием: верой в то, что то, что нам передали, — правда. Даже если мы не можем это вспомнить. Даже если никогда не видели этого своими глазами. Даже если это было до «я». У базового доверия есть два лица. Одно — эмоциональное: я чувствую, что могу полагаться, даже если не понимаю, на что именно. Я чувствую, что мир не разрушится, если я сделаю вдох. Что кто-то удержит, даже если я не прошу. Второе — когнитивное: я знаю, что мне сказали правду. Что та дата, то имя, то время, та фотография имеют ко мне отношение. Что у меня есть прошлое, даже если я его не помню. Это и есть внутренняя архитектура. Структура, выстроенная не из фактов, а из доверия. Не из образов, а из слов, переданных нам как свои. Мы живём внутри чужих рассказов, сделав их своими. Мы стоим на фундаменте чужого воспоминания, поверив в него так, как будто это было с нами. И только потом появляются воспоминания. Те, что мы бы хотели забыть, но не можем. И те, которые мы будем вспоминать снова и снова, потому что именно в них — жизнь. Потому что именно в них что-то в нас включается. Мы не просто вспоминаем. Мы возвращаемся. Мы культивируем. Мы снова и снова пересаживаем это воспоминание в себя, чтобы оно проросло. Чтобы оно согрело. Или, наоборот, наполнило гневом, энергией, справедливостью, которая принадлежит только нам. Есть память тёплая — и есть память холодная. Есть те моменты, которые хочется оставить на внутреннем экране как вечную заставку. А есть те, которые хочется стереть — и не получается. И вся индустрия помощи человеку — от психотерапии до гипноза, от EMDR до образования — направлена на то, чтобы помочь справиться именно с этой второй категорией. С тем, что не стирается. С тем, что формирует искажённый фильтр. С тем, что становится слишком плотным. С тем, что остаётся, даже если его не звали. Но правда в том, что психика держит не то, что было, а то, что не получилось отпустить. Важен не факт. Важна невозможность забывания. Психика не страдает оттого, что она что-то не помнит. Она страдает оттого, что что-то остаётся. И в этой плотности, в этой температуре, в этом вечном повторении и живёт структура. Вспоминание как форма сопротивления. Забвение как роскошь. Возвращение как необходимое движение.

Всё, что мы знаем о себе, когда-то было разложено по фазам. Не календарным, а телесным, психическим, внутренним. Не возраст в годах, а возраст в глубине. Мы словно проходим через скрытые врата: от одного способа быть в этом мире — к другому. И каждое из этих состояний оставляет след. Не всегда воспоминание. Чаще — отклик. Фигуру. Рефлекс.

Именно этим мы и займёмся. Зайдем в эти врата. Пройдем по фазам. По внутренним переходам, где ещё нет событий, но уже есть организация психики. Где ещё не помнишь, но уже реагируешь. Где ещё нет слов — но есть первые очертания того, как ты выдерживаешь реальность. И значит, как ты потом будешь помнить. Первое, что нам важно понять: это не про сухие границы. Это не «до года», «до трёх», «до пяти» — как будто ровно в день рождения что-то включается или отключается. Нет. Всё плавно. Всё просачивается. Один способ восприятия медленно сменяется другим. Они могут пересекаться. Они могут возвращаться, наслаиваться, исчезать и проявляться снова. Мы не движемся по прямой — мы движемся по спирали. И в этом — весь смысл. Потому что страх, как и память, возвращается. И формируется там, где мы его ещё не можем назвать.

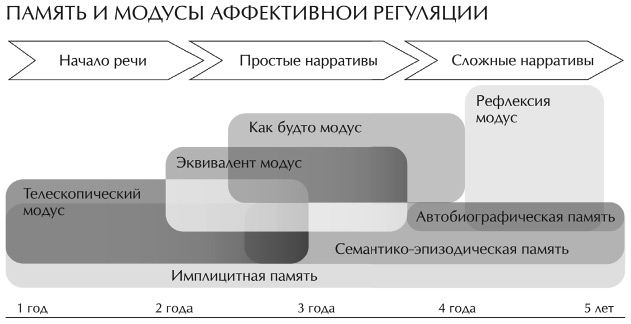

Память и модусы аффективной регуляции

Память в психике — не просто способность что-то удерживать. Это способ жить с тем, что уже случилось. Она развивается как кольца у дерева: внахлёст, не обнуляясь, не вытесняя друг друга, а наслаиваясь и переплетаясь. И именно в этом наслоении появляются модусы — формы восприятия, с помощью которых психика не просто вспоминает, но обрабатывает и обживает опыт. Попробуйте закрыть глаза и представить, что вы идёте по карте. Не по дороге и не по маршруту — а по психической карте раннего детства. Она не нарисована — она пережита. Она живёт в каждом из нас.

Как психика запоминает, переживает и обрабатывает опыт? Когда мы говорим о раннем детстве, мы не говорим о воспоминаниях — мы говорим о памяти. Это не одно и то же. Память — не то, что мы можем воспроизвести. Память — это то, через что проходит каждый новый опыт. Как через фильтр, как через линзу, как через тело, которое уже знает: вот так — страшно, вот так — радостно, а вот так — лучше исчезнуть. Эти фильтры формируются по слоям. И прежде чем появится нарратив и речь, прежде чем ребёнок скажет «я», — психика уже живёт, регулируется, справляется. Поэтому мы сначала разберём три базовых типа памяти, а потом — модусы аффективной регуляции, которые разворачиваются внутри них.

Так формируются слои памяти: от телесного и неосознаваемого к повествовательному и рефлексивному. Но чтобы понять, как именно это наслаивание происходит — как психика превращает невыносимое в переносимое, а разрозненное в связное, — важно обратиться к тем исследованиям, которые соединяют нейробиологию, теорию привязанности и аффективную регуляцию.

Франц предлагает описание того, как базовые аффекты — доязыковые, телесные — трансформируются в чувства, а затем — в способность к со-чувствию. Этот процесс невозможен без памяти: не как архива, а как структуры живого внутреннего реагирования. И именно здесь схлопываются границы между телесным, эмоциональным и ментальным. Мы разберём формы памяти и развернёмся к модусам, в которых психика живет опыт, а не просто вспоминает его.

Итак, есть три формы памяти.

1. Имплицитная (неявная). Самая древняя и ранняя. Она не требует языка и сознательного вспоминания. Это память ощущений, запахов, тактильности, ритма, телесных реакций. Формируется с внутриутробного периода и остаётся с нами до конца жизни.

2. Семантико-эпизодическая. Появляется ближе к 2–3 годам. Это память событий, в которых уже можно зафиксировать, что произошло: кто был, где это было, что чувствовалось. Это ещё не нарратив, но уже не чистая реакция.

3. Автобиографическая. Возникает ближе к 5 годам. Это уже не просто сцена, а я в сцене. Это память, в которой рождается субъект — наблюдатель, рассказчик, автор собственной жизни. Она и позволяет задаваться вопросами «А кто я?» и «Что это говорит обо мне?»

Теперь посмотрим, как в этих формах памяти начинает развиваться психическая жизнь: как она воспринимает, что с ней происходит, и как она с этим справляется. Каждый модус — это способ переживания и интерпретации опыта. Он не заменяет предыдущий, а наслаивается на него. Мы все не просто «прошли» эти фазы — они остались в нас и могут активироваться в любой момент, особенно в кризисе или регрессе.

Вот как они развиваются.

0–2 года

• Модус: телескопический.

• Тип памяти: имплицитная.

• Регуляция: через тело и действие.

• Страх: исчезновение, небытие, утрата контакта.

• Особенность: только то, что видно, слышно и ощущается — существует. Нет различия между «я» и «мир».

2–3 года

• Модус: эквивалентный.

• Тип памяти: имплицитная + элементы эпизодической.

• Регуляция: через проекцию: что я чувствую — то и есть.

• Страх: перемен и постоянства.

• Особенность: нет границы между внутренним и внешним. Если я думаю, что ты злишься, — значит, ты злишься.

3–4 года

• Модус: как будто.

• Тип памяти: эпизодическая.

• Регуляция: через фантазию и воображение.

• Страх: потери контроля.

• Особенность: впервые появляется возможность «придумывать» сценарии. Мир становится гибким.

4–5 лет

• Модус: история: переход от простого нарратива к сложному.

• Тип памяти: эпизодическая + семантическая + автобиографическая.

• Регуляция: через повествование.

• Страх: ошибки, быть неправильно понятым, стыда.

• Особенность: появляются простые нарративы. «Я был, я чувствовал, со мной это случилось».

После 5 лет

• Модус: рефлексия.

• Тип памяти: автобиографическая.

• Регуляция: через осмысление.

• Качество: способность видеть себя в своём опыте.

• Особенность: возникает внутренняя дистанция. Я могу увидеть, что происходило, и задать вопрос: почему это важно?

Источник: Dr. med. Schmidt, Axel. Intrapsychische Konflikte im Kontext der Organisation. POP Institut, 11.11.2023. — перевод и адаптация Ирина Гиберманн.

Теперь, когда мы прошли по слоям памяти, можно попробовать не просто понять, но увидеть. Не глазами. А тем внутренним зрением, которое вспоминает не образы, а структуру переживаний. Потому что память в психике — это не хранилище. Не архив. И даже не дневник. Память — это ландшафт. Пространство, в котором живёт наше «я».

И если бы мы могли пройтись по нему — как по карте, как по тропе, по которой однажды шёл ребёнок, — мы бы почувствовали, что каждая форма памяти оставила после себя не только содержание, но и поверхность, по которой теперь движется восприятие.

Она не нарисована. Она пережита. И если закрыть глаза, можно почувствовать: где в этом внутреннем ландшафте — плотная тень? Где рыхлая, запутанная тропинка? Где впервые появляется голос, а где — ещё только дыхание? Вот с этого момента и начинается образ карты. Именно так и можно попытаться описать то, как в нас устроена память. Не по таблице, а по телу. Не по функциям, а по слоям. Не по возрасту, а по глубине.

Под ногами — плотный, глубокий слой, как тёмная почва. Это неявная (имплицитная) память. Вы не видите её, но она там. Это память тела, запаха, ритма дыхания. Память молчания и прикосновения. Она тянется от самого начала и никуда не исчезает. На ней всё держится.

Сверху — второй слой, мягкий и рыхлый. Он появляется не сразу, а как весенний росток, пробивающийся сквозь землю. Это эпизодическая и семантическая память. Сначала — как тонкая линия, с 2 до 3 лет. Потом она крепнет, укладывается в полосы и тропы. В ней появляется вкус пирожка, образ бабушки, ощущение, что «я был там и что-то чувствовал». Это уже не просто переживание — это событие, которое можно назвать.

Чуть позже, ближе к 5 годам, над тропами поднимается легкий туман. Он колышется, окрашен серебром. Это — автобиографическая память. В ней вы впервые видите себя не как героя, а как рассказчика своей жизни. Здесь появляется наблюдатель. Здесь вы впервые спрашиваете: а кто я, если это случилось со мной?

Представьте себе карту не как плоский лист, а как живой, дышащий ландшафт. Как будто вы смотрите сверху — и видите, как по слоям памяти начинают стелиться разноцветные облака. Они не лежат строго по границам, а перетекают друг в друга, как тени от облаков на воде. Это и есть модусы — способы восприятия, которые появляются не по графику, а по внутреннему ритму развития.

Телескопический модус — самый первый. Он как густой охристый туман, оседающий на самой земле. Он тяжелый, плотный, почти без цвета. В нём всё воспринимается телом. Это небо без горизонта, как будто вы смотрите сквозь узкую трубу: вижу — значит есть. Закрыл глаза — и мир исчез.

Потом над ним проступает эквивалентный модус — цвет тёплой охры или янтаря. Он как зеркало, покрывающее землю. В нём всё отражается: мои чувства становятся миром. Это зеркало может быть кривым, но оно всегда уверено: если я так чувствую — значит, так и есть. Оно ложится пластом поверх телескопа, перекрывая его, но не заменяя.

А затем появляется модус «как будто» — его цвет как лёгкая дымка бирюзы, слегка фиолетовая, как в утреннем тумане. Он движется волнами, гуляет по поверхности. Он привносит воображение, зыбкость, возможность фантазии. Как будто ребёнок берёт кисть и начинает рисовать на этом зеркале новые фигуры, которых нет — но которые вдруг становятся реальными.

Дальше начинается модус «история». Он уже как чёткий узор на ткани: у всего появляется структура. Сюжеты, сцены, лица. Он ложится узкими дорогами, прокладывая маршруты в хаосе предыдущих модусов. Он накладывается на фантазию, но делает её более плотной, более говорящей. Это уже не просто воображение — это память с началом, серединой и концом.

И наконец, как прозрачный, но несущий форму купол, над всем этим поднимается рефлексия. Её не видно, но она держит архитектуру. Это прозрачная ткань, почти как стекло, на котором появляется первый вопрос: а кто я внутри всего этого?

Ассоциации можно прочувствовать через образы природы:

• Телескоп — как почва или корни дерева: тёмные, плотные, без форм, но питающие всё остальное. Это как ночь без окон, где важно не видеть, а чувствовать прикосновение.

• Эквивалент — как озеро в штиль, в котором отражается небо. Или как лужа после дождя, где ваше лицо становится частью пейзажа. Всё — отражение, границ нет.

• «Как будто» — как облака, как туман, как ветер в поле, в котором можно притвориться кем угодно. Это воздух игры, где всё возможно, пока не доказано обратное.

• Рефлексия — как лесная тропа, по которой можно идти снова и снова. Она уходит за поворот, но у неё есть начало, середина и конец. Это карта, которую можно передать словами. Оттуда видно, где были корни, где вода, где облака, где дорога. А главное — видно, куда дальше.

Сначала мы рассмотрим формы памяти — как базовые слои, на которых строится восприятие. А затем — модусы: как именно психика жила внутри этих форм, что она могла вынести и каким способом справлялась. Форма — это уровень доступа. Модус — это способ быть. Форма даёт объём. Модус — направление.

Имплицитная память

Есть память, которую мы не помним. Парадоксально — но именно она сопровождает нас дольше всего. С самого начала — до самого конца. Её называют имплицитной. Неявной. Как будто она не вполне здесь. Как будто живёт в нас на другом слое — под кожей, в изгибе плеча, в молчании, в том, как тело замирает при резком звуке. Она не нуждается в объяснении. Она не требует нарратива. Мы не можем её вспомнить — но она может вспомнить нас. И вспоминает — каждый раз, когда мы слышим голос, от которого хочется исчезнуть, или шаги, от которых тело сжимается, не зная почему.

Имплицитная память начинается раньше нас. Раньше «я». Раньше времени. Раньше мира, в котором можно различить фигуру и фон. Когда нас ещё нет — она уже знает. Где шум, где тишина. Где свет, где небезопасно. Где голос. Например, голос матери. Мы не можем его вспомнить — но безошибочно узнаём среди сотен других. Он вписан не в сознание, а в ритм сердца. Эта память не состоит из слов. Она состоит из повторов. Из следов. Из телесной реакции, которая случается раньше, чем мысль. Из замирания. Из избегания. Из напряжения, которое мы называем «характером», но которое когда-то было просто способом выжить. Она — как шум моря, если ты вырос у моря. Он может не звучать — но всё внутри ориентируется на него. Она не уходит, пока живо тело. Она остаётся — в дыхании, в походке, в интонации, в том, как мы держим ложку. Она просто есть. Она просто живёт. До момента, когда всё отмирает — и психика, и тело, и ритм. Только тогда она уходит. Это она хранит первое — то, что мы даже не знаем, что знаем. То, что не стало словом, но стало реакцией. То, что не стало рассказом, но стало фильтром. Она — как воздух, который никто не замечает, но все дышат.

Если человек говорит: «Я не помню детства», — это не значит, что он не помнит. Это значит, что память не стала нарративом. Она осталась фоном — той самой сеткой, через которую теперь проходят слова. Осталась ситечком, которое определяет, что задержать, а что пропустить. Осталась решением: кому верить. Кого бояться. На чьи голоса откликаться. Где исчезать. Она не требует воспоминания. Она и есть воспоминание, из которого мы сделаны.

Имплицитная память — это то, что живёт в нас. Даже когда кажется, что мы её забыли. Она не требует, чтобы её поняли. Она требует, чтобы её чувствовали. И именно на ней будет выстроено всё остальное.

Семантико-эпизодическая память

После того как в нас зреет невыразимая, телесная, имплицитная память — память ритма, прикосновений, пауз и голосов, — наступает другой этап. Он разворачивается не вдруг, а медленно, как будто что-то внутри дозревает, чтобы наконец начать складываться. Примерно к трём годам в психике начинает прорастать новая форма: эпизодическая память. Она не вспоминает, она выстраивает. Не чувство — а сцена. Не просто страх — а лестница, на которой стало страшно. Не просто радость — а лицо мамы, кусок солнца на полу, запах яблок. Появляется способность удержать связность: сначала было это, потом — это. Возникают последовательности. Связи. Начинают формироваться моменты, которые можно вспомнить не только как вспышку, но как эпизод, в котором что-то произошло.

Это ещё не история. Ребёнок не говорит «я» как герой. Он не пересказывает. Он просто начинает видеть — что-то было. Кто-то был. Как будто психика впервые включает камеру, которая работает автоматически: щёлк — если впечатление было ярким. Щёлк — если тело среагировало. Щёлк — если кто-то что-то сказал. Эти кадры ещё не объединены. Они ещё не знают, зачем они сохранены. Но они уже есть. Уже ждут, когда станут смыслом.

Параллельно с этим начинает работать семантический слой. Внутри начинают звучать слова. Появляются простые конструкции: «Я не люблю кашу», «Мы ходили к бабушке», «Я упал, мама обняла». Это ещё не рассказ. Но это уже оформление. Уже что-то можно назвать. Уже есть первые высказывания — короткие, прямые, без подтекста, но полные значения. В этот момент психика делает свой первый шаг к нарративу — но пока остаётся в рамках фиксации. Я был. Я видел. Мне не понравилось. Это то, что уже можно сказать, но ещё нельзя объяснить. Эта форма памяти медленно развивается, крепнет, укладывается, и ближе к пяти годам становится узнаваемой. Уже можно различить, что это был сад, и там была скамейка, и кто-то держал за руку. Это ещё не «моя история», но уже не просто ощущения. Это сцена. Слова. Порядок. И именно на этом фоне начинает пробиваться следующий слой — автобиографическая память, в которой возникает наблюдатель. Тот, кто может сказать: «Это было со мной». Не просто вспомнить, а отнести к себе. Не просто чувствовать, а понимать, что это касается меня. Это и есть момент, когда начинается история. Когда воспоминание становится биографией. Когда возникает внутренний персонаж, наделённый голосом, позицией, контекстом. Но этот голос не возникает ниоткуда. Он прорастает из эпизодических сцен. А те — из телесных следов. Всё развивается слоями. Всё накладывается. Всё связано. Мы не просыпаемся однажды с историей — мы складываем её из тех кусков, которые когда-то были просто вспышками. Просто запахами. Просто падениями и прикосновениями. Мы не сочиняем себя с нуля — мы соединяем.

Именно так работает семантико-эпизодическая память. Она соединяет. И она готовит почву для того, чтобы внутри нас наконец появился рассказчик.

Автобиографическая память

Где-то ближе к пяти годам в психике начинает происходить сдвиг. Очень тихий, очень тонкий, но решающий. До этого память жила в теле, жила в сценах, жила в эпизодах. Но теперь в этих сценах появляется кто-то новый. Я. Не просто ребёнок, который что-то видел. Не просто тот, кто почувствовал страх, или радость, или тепло. А тот, кто может сказать: это случилось со мной.

Это и есть момент, когда начинает разворачиваться автобиографическая память. Та самая, к которой мы чаще всего обращаемся, когда говорим: «Я ничего не помню из детства». Мы ищем внутри себя сцены с участием субъекта. Мы хотим вспомнить не просто событие — а себя в этом событии. В какой одежде мы были. Что чувствовали. Как выглядели глаза матери. Что было «потом». Именно это мы называем «настоящими воспоминаниями». И если таких нет — кажется, будто внутри ничего не сохранилось. Но это не так. Отсутствие автобиографических воспоминаний не означает, что ничего не было. Это означает, что ещё не был оформлен внутренний наблюдатель, тот, кто может взять сцену и встроить её в историю, присвоить: «это часть меня», — оформить: «это значит для меня вот это». До появления автобиографической памяти мы живём в реакциях и кадрах. После у нас появляется нарратив. А вместе с ним — позиция. Я уже не просто тот, с кем что-то случилось. Я — тот, кто рассказывает. Кто понимает. Кто ищет связь. Кто удерживает причинность. Именно здесь впервые возникает внутренний диалог: я тогда разозлился — но почему? Мне стало стыдно — но откуда это стыд? Я помню, как мы ушли с праздника, — но кто тогда был виноват?

Ребёнок, у которого формируется автобиографическая память, начинает задавать вопросы: почему он так сделал? А что бы было, если бы?.. Он начинает пересказывать не просто то, что видел, а то, что с ним происходило как с субъектом. Вот почему воспоминания из этой зоны кажутся нам особенно «настоящими». Потому что они уже не просто ощущения. Они — осмысленные следы опыта, в которых кто-то внутри нас уже мысленно присутствует. Как автор. Как комментатор. Как персонаж. Но если в жизни ребёнка не было зеркала, если рядом не оказалось взрослого, который бы помог связать эпизоды, назвать чувства, дать им форму, то автобиографическая память может не оформиться. Тогда сцены остаются несшитыми. Воспоминания — обрывочными. А человек продолжает говорить: «я не помню себя». И он действительно не может вспомнить — потому что не было сформировано «себя» как фигуры внутри памяти.

Автобиографическая память — это не просто память о себе. Это способность сказать: это относится ко мне. Это было частью моей жизни, и теперь это часть моего взгляда. Это не просто доступ к воспоминанию — это способность увидеть в нём значение. В этом и состоит подлинная психическая зрелость: не просто помнить, что произошло, и не просто знать, что я чувствовал, а спросить себя: что это значит? Кем я стал из-за этого? Что внутри меня сформировалось именно тогда — и до сих пор живёт?

Автобиографическая память — это не про память как хронологию. Это про память как смысловую ткань, в которую вплетены и эпизоды, и чувства, и выводы, и немые дыры, и голос, который шепчет изнутри: всё это — ты.

Мы не просто так говорим о формах памяти. И не потому, что нам интересно, что именно и в каком возрасте мы можем вспомнить. А потому, что через память формируется не только осознание. Через неё начинает работать бессознательное. Память — это не папка, где хранятся события. И не книжка с картинками, к которой можно вернуться. Это среда, в которой психика учится переживать, реагировать, удерживать, отталкивать. Через неё прокладываются первые невидимые дорожки: на что я откликнусь, от чего замру, кого услышу, в кого никогда не посмотрю. То, что не стало воспоминанием, становится способом чувствовать. А то, что не стало словом, становится телесным ответом, повтором, реакцией. Так и возникает бессознательное: не как скрытое, а как оформленное вне языка.

Мы не помним, как всё начиналось. Но именно там, где всё начиналось, уже свернулась схема, которая потом будет разворачиваться всю жизнь. И здесь нам нужно понять: память — это не только про удержание. Это про аффект. Про то, как психика справляется с тем, что в неё входит. Как она переваривает возбуждение, выдерживает контакт, обрабатывает возбуждающее, встраивает невозможное.

Каждая форма памяти — это не просто «что запомнилось», а как психика это выдержала. Какие защитные слои возникли. Какие контуры образовались. Какие способы регуляции аффекта стали доминирующими. Именно поэтому за формами памяти идут модусы аффективной регуляции. Это не просто этапы. Это режимы существования психики. Каждый модус — это способ быть внутри реальности, выдерживать её или не выдерживать и отступать. Это окна, сквозь которые психика видит мир. И иногда — запирается. Мы будем говорить о них как о внутренних ландшафтах, в которых формируются страхи, защиты, бессознательные контуры личности. Не как диаграмма. А как жизненный опыт, который стал телом психики.

Телескоп. Модус «я есть, если ты есть»

Первый модус. Самый простой. Самый ранний. Самый недоступный для воспоминания — но самый сильный в своём воздействии. Это телескоп. Как младенец, я высовываюсь из себя, как из кокона, — и смотрю. Что вижу, то и существует. Что исчезает из поля зрения — исчезает и из мира. У меня ещё нет ни памяти, ни предвосхищения, ни понимания. Только чистая реакция. Я реагирую не потому, что думаю. Я реагирую потому, что больше ничего не умею. Потому что мир — это то, что происходит прямо сейчас, и никак иначе.

Мама отвернулась — мама исчезла. Комната потемнела — комнаты нет. Закрыл глаза — мир стёрся. Открыл — новый мир, новые запахи, новые лица. Всё, что было — не существует, пока не появилось снова. Я не могу удержать образ. Не могу отложить в памяти. Я не способен воспроизвести. Всё, что есть, — это здесь и сейчас. Всё, что не здесь, — исчезло. Навсегда.

И именно в этот момент возникает самый первый страх. Страх исчезновения. Страх того, что если тебя нет — нет и меня. Если нет твоего голоса, твоего запаха, твоего взгляда, твоего касания — то нет и меня. Всё моё существование держится на одном условии: ты рядом. Ты обнимаешь. Ты откликаешься. Ты берёшь меня на руки, когда я плачу, — и тогда я существую. И если ты не берёшь — я растворяюсь. Я перестаю быть. Я — никто.

Это непосредственный опыт. Прямая реакция тела. Без абстракций. Без «а что, если». Без «я вернусь через пять минут». В этом возрасте нельзя сказать ребёнку: «подожди». Он не понимает «потом». Не понимает «ещё». Не понимает «попозже». Потому что нет времени. Есть только мгновение. Это и есть телескоп: не телескоп как инструмент, а телескоп как точка зрения — узкая, сфокусированная на настоящем. Всё, что не в кадре, — не существует.

Нет ни воображения, ни фантазии, ни переноса. Нет возможности представить себе розового слона. Или представить, что бабушка приедет через неделю. Или что, когда я закрою глаза, ты останешься здесь. Всё, что есть, — должно быть сейчас. Я хочу — и ты тоже хочешь. Я вижу — значит, ты видишь. Я существую — только если ты на меня смотришь. Это почти как у золотой рыбки. Или у Дори. Помните? Плывёт, оборачивается — и всё забывает. Удивительный покой, на грани ужаса. И на грани счастья.

В этом модусе голос — это всё. Это первое, на что отзывается младенец. Это память, которой нет, но которая работает. Голос, узнаваемый из утробы. Не запомненный — но узнаваемый. Мы не можем воспроизвести, как он звучал. Мы не помним, каким он был. Но если услышать его сквозь шум других голосов — узнаем. Среди сотни. Среди тысячи. Мы узнаем голос матери — даже если не можем сказать почему.

Это и есть имплицит. Память, которая не знает, что она память. Память, которая просто есть. Как ритм, как запах, как напряжение в коже, когда нас не берут на руки. Это не то, что можно поднять. Это то, в чём мы живём.

Если младенцу повезло — рядом был кто-то, кто держал, кто смотрел, кто дышал в такт. Кто сказал «ты есть», не словами — телом. Тогда возникало базовое доверие: меня не бросят, меня заметят, меня будут держать, пока я не смогу держаться сам. А если нет — тогда всё становилось хаосом. Рваным, тревожным, холодным. Мир — как комната, в которой постоянно выключают свет. Как отец, который был с бородой — и вдруг без неё. Как мама, которая только что была — и исчезла. Малыш смотрит, не узнаёт — и пугается. Он не может соотнести. У него нет памяти, чтобы понять: «это тот же папа». У него есть только реакция: это незнакомец. А значит — опасность.

Мы думаем, что не помним. Но мы узнаём. Не воспоминанием — а телом. У каждого из нас есть этот момент, когда мы слышим знакомый голос в шуме чужих — и знаем. Не помним. Знаем. Автобиографическая память этого не удерживает. Эпизодическая тоже. А имплицитная — да. Она жива. Она работает. Она ведёт нас — даже если мы не знаем куда.

Эквивалент. Модус «как у меня — так и у тебя»

Следующий этап — эквивалентный модус. Мир в нём — не внешний. Мир — это отражение меня. Всё, что я чувствую, думаю, переживаю, — немедленно становится истиной. Мыслю — значит, так и есть. Чувствую — значит, это происходит. У ребёнка в этом возрасте ещё нет различения между внутренним и внешним. Он не отделяет свою эмоцию от внешней ситуации. Он не знает, что другой может быть другим.

Если ребёнок думает, что мама злится, — значит, она злится. Если он уверен, что игрушка скучает по нему, — она скучает. Если ему страшно — значит, страшно всем. Это не фантазия и не игра. Это внутренняя уверенность, что весь мир работает по тем же законам, что и его ощущение. Всё как у меня. Всё так, как во мне.

Каждому из нас знакомы такие ситуации из детства. Когда, например, кто-то сидит и что-то делает, а нам кажется — он делает это для нас. Он строит, рисует, поёт, и мы уверены: это всё для меня. Потому что я это почувствовал. И потому это правда. Мы не сомневаемся. Нам не приходит в голову, что у другого человека может быть свой мотив, свой контекст, своё намерение. Потому что в этот момент разделения не существует.

Эквивалент — это слияние. Без фильтра. Без границ. Если я рад — ты рад. Если мне больно — ты сделал больно. Если я расстроен — мир жесток. Всё во мне немедленно становится всем вне меня.

Это мышление без зазора. Без промежутка. Без «возможно». И именно в этом модусе формируются первые базовые связки между переживанием и значением. Здесь рождаются первые внутренние фразы: «ты плохой», «так нельзя», «я сделал что-то не так». Эти фразы не осмысляются — они впитываются. Они не обсуждаются — они становятся фоном. Становятся внутренним знанием, встроенным как фундамент.

В этом возрасте (между двумя и тремя годами) у ребёнка формируются первые страхи перемен и постоянства. Всё, что не совпадает с ожиданием, вызывает тревогу. Любое изменение воспринимается как разрушение. Всё должно быть так, как я это почувствовал. Иначе — обвал. Паника. Потеря.

Поэтому именно в этом возрасте так важно стабильное окружение. Один и тот же сад. Те же ритуалы сна. Одна и та же интонация. Повторы, ритмы, циклы — они дают ребёнку ощущение: мир совпадает со мной. Мир можно предсказать. А значит, можно в нём оставаться.

Если же в этом модусе происходит слишком много несоответствия — психика фиксирует: чувствовать — небезопасно. Ожидать — больно. Доверять — опасно. Потому что в каждый момент то, что должно было быть, не совпало. И не было внутренней зрелости, чтобы это переработать.

Эквивалент — это зеркало, но не узнавания, а проекции. Я не вижу другого — я вижу себя в другом. И если ты не соответствуешь моему внутреннему ощущению — значит, что-то не так с миром. Или со мной.

И если нам кажется, что этот модус остался в детстве, — стоит прислушаться к себе. Взрослые тоже часто мыслят эквивалентно: «ты не позвонил — ты меня не любишь», «ты смотришь в сторону — ты не со мной», «я чувствую тревогу — значит, есть угроза». И в эти моменты мы регрессируем в тот возраст, когда всё, что было внутри, становилось внешней реальностью. Когда не было другого. А был только я — растянутый на весь мир.

Как будто. Модус «а что, если…»

И вот в какой-то момент психика впервые делает вдох в сторону воображения. Всё, что раньше было жестко привязано к реальности, к настоящему моменту, к непосредственному восприятию и к собственному отражению, теперь распахивается внутрь. Впервые появляется модус, который даёт возможность сказать: «а давай, как будто бы».

Это и есть как будто. Тот самый устойчивый оборот из детской речи — «а что, если». Модус, в котором начинает разворачиваться фантазия. Ребёнок не просто повторяет услышанное, не просто имитирует. Он начинает внедрять авторство. Он придумывает, проектирует, выстраивает новую сцену. И не просто выстраивает — входит в неё.

Появляется удивительное качество: я могу быть кем-то другим. Я могу не быть собой. Я могу сказать: «а давай ты будешь моя мама, а я твоя дочка». Или: «я буду доктором, а ты — больным». Или: «давай, как будто бы мы дельфинчики и живём в тёплом море, и нас никто не трогает». Это уже не про слияние. Это про эксперимент с реальностью. Про способность изменить контекст, чтобы выдержать чувство. Туда же начинают погружаться страхи, и теперь они становятся впервые осознанными. Уже можно назвать. Уже можно спросить: «а что, если монстр под кроватью?», «а что, если мама больше не вернётся?», «а если в садике случится что-то страшное?», «а вдруг будет плохая погода и я не справлюсь?». Мысли становятся вариантами. Не твёрдой формой, а возможностью. И именно поэтому страхи в этом возрасте обретают новую структуру — структуру вероятности. Ребёнок начинает экспериментировать с возможным. Он впервые встречается с тем, что событие может случиться. Не происходит — но может. И в этом — и страх, и наслаждение. В этом — движение психики внутрь сценария. А вдруг? А что, если? А как быть, если? Это то, из чего потом родится тревога, но сейчас это просто первая проба в сторону гибкости сознания. Именно в этом возрасте появляются навязчивые идеи. Надо взять с собой игрушку. Надо сделать это именно так, как в прошлый раз. Потому что если нет — может случиться что-то не то. В этом есть и попытка контролировать реальность, и та самая первая стыковка со страхом утраты контроля. Потому что реальность больше не жёсткая. Она становится подвижной, и от этого — пугающей. Ролевые игры становятся способом эту подвижность удерживать. Я пробую быть братом. Или младшим. Или мамой. Или бейби. Или львом. Или доктором. Я выстраиваю сцену, в которой могу отыграть то, чего боюсь. Или наоборот — то, чего хочу. И это уже не просто «воспроизводство». Это — вмешательство. Я начинаю влиять на мир через воображение.

Почему детям так важны эти игры, все эти «давай, как будто бы»? Почему им недостаточно просто складывать пазлы или собирать по инструкции? Потому что там нет жизни. А в игре — есть. В игре — это я. В игре я могу быть большим. Я могу быть сильным. Я могу ошибаться и не разрушаться. И потому именно здесь начинается самое главное: я могу регулировать свои чувства через вымышленное. Мама обнимет. Папа поругает. Монстр исчезнет. Всё может быть — и всё можно пережить.

На этом этапе лексикон — да, именно лексикон, а не просто набор слов — расширяется. Уже появляется: «давай снова тот мультик», «как тогда», «помнишь, было…». Речь цепляется за опыт. Появляется опора на прошлое. Впервые начинает оформляться время — не как часы, а как связность. Я что-то уже пережил — и могу к этому вернуться. Уже можно воспроизвести — не буквально, а сюжетно. И именно в этом возрасте фантазии становятся источником одновременно спасения и угрозы. Они могут утешить: «мама вернётся». А могут парализовать: «а вдруг не вернётся». И в этом — весь механизм взрослой тревоги. Он рождается здесь. Между «я придумал» и «а вдруг это правда».

Поэтому в этом возрасте особенно важно заканчивать игру. Говорить: «а теперь ты снова ты, а я — я». Возвращать себе идентичность. Иначе сцена затянет. Иначе «как будто бы» продолжит жить внутри как вторая реальность. И потом мы встречаем взрослых, которые не вышли. Которые застряли в роли. Которые до сих пор — не совсем они. Модус «как будто» учит нас быть с множественным смыслом. Не с одним значением, а с пространством вариантов. Он закладывает основу для творчества, для исследования, для умения выдерживать амбивалентность. Он даёт психике право фантазировать — и возможность возвращаться. Это не просто игра. Это способ держать неопределённость — и не разрушаться.

Рефлексия — высшая точка развития памяти

После пяти лет внутри психики происходит почти незаметный, но решающий поворот. Это не скачок. Не рывок. Не смена декораций. Это скорее щелчок объектива. Вдруг появляется фокус. Вдруг становится видно, что всё, что происходило до этого, происходило не просто где-то. А со мной.

Появляется способность не просто помнить сцену — а увидеть себя внутри этой сцены. Как будто из глубины психики поднимается наблюдатель. Тот, кто умеет не только пережить, но и отметить, осмыслить, разобрать по частям, задать вопрос. Тот, кто умеет уже не просто чувствовать страх, а подумать: откуда он, почему именно сейчас, чем он похож на тот, что был раньше. Это и есть рефлексия. Не как абстрактное самопознание, не как интеллектуальная игра, а как психическая компетенция видеть себя в опыте. Выносить себя в точку обзора. Размещать себя в нарратив. Это уже не просто моя история. Это я, который вижу, как она на меня влияет. Именно здесь появляется та самая формулировка, которую мы всю жизнь ищем: «я понял, что…»

Я понял, что я боюсь не темноты, а одиночества в темноте. Я понял, что я не злюсь на тебя, — я злюсь, потому что снова чувствую себя брошенным. Я понял, что я боюсь делать выбор, потому что внутри всё ещё живёт мальчик, которого заставляли выбирать между собой и мамой. Это не просто воспоминание. Это не просто осознание. Это взгляд. Взгляд, который соединяет момент, чувство, последствия, значение. Взгляд, который даёт возможность не просто помнить, а опираться на память как на смысл. До этого «я» было как будто внутри сцены. Теперь «я» появляется рядом с ней. Смотрит. А потом ещё и говорит. Именно здесь зарождается внутренний диалог, внутренний голос. Именно здесь появляются зачатки совести, выбора, способности не просто реагировать, а принимать решения. Вот почему это не просто следующий этап памяти. Это начало субъектности. Я — уже не просто связка реакций. Я — тот, кто знает, что он чувствует, и может решить, как с этим обойтись.

Рефлексия — это не про сложные слова. Это про внутреннее присутствие. Про то, чтобы быть внутри себя в моменте и одновременно — быть рядом с собой. Именно она делает возможным то, что раньше было невозможным: удержать боль, не перепутав её с собой; разобрать страх, не став его рабом; увидеть обиду, не утонув в ней. Это и есть зрелость психики — уметь видеть страх и при этом оставаться собой. Не растворяться в нём, не отдавать ему власть, а включить его в историю, назвать, понять, осветить. Тогда он перестаёт быть тенью и становится знаком. Следом. Контуром. Местом, где я могу быть внимательнее к себе.

Когда память становится страхом

И вот теперь становится ясно, к чему мы всё это время приближались. Мы не просто говорили о памяти как о функции. Мы шли за движением психики — от телесной реакции к символу, от ощущения к нарративу, от фрагмента к связной истории. Чтобы увидеть: именно в этих движениях и рождается бессознательное. Потому что всё, что не удержалось, — не исчезает. Оно уходит вниз. В подводный слой. Всё, что не было осмыслено, — начинает повторяться. Всё, что не получило формы, — ищет её в симптоме. Страхи, которые кажутся странными. Реакции, которые пугают своей внезапностью. Стыд, который появляется ниоткуда. Всё это — не случайности. Это следы. Психические отложения. Следы тех ранних модусов, в которых жила наша психика, когда мир был слишком быстрым, слишком громким, слишком сильным. Когда слов ещё не было, но всё уже происходило. Именно тогда, в возрасте от трёх до пяти лет, страхи начинают набирать плотность. Они уже не просто телесные сигналы, не просто вспышки. Они становятся похожими на лес. Где можно заблудиться. Где кто-то исчезает. Где есть тень, но нет объяснения. Страх перестаёт быть моментом. Он становится пространством. В котором ребёнок либо остаётся один, либо начинает искать выход — через образ, через рассказ, через фантазию. Именно тогда появляется возможность: не вытеснять, не подавлять, не убегать — а удерживать. Связать. Пережить не как катастрофу, а как опыт. Это и есть регуляция. Аффективная регуляция — не как контроль, не как рациональное решение, а как способность психики не рассыпаться под тяжестью собственного внутреннего мира. Не сломаться от бессмысленного, а дать этому смысл. Своими словами. Или хотя бы своей игрой. Поэтому теперь мы можем сказать: всё, что мы называем памятью, — это ещё и язык бессознательного. Потому что именно в этой памяти — во всех её слоях и модусах — уже зашифрованы те страхи, с которыми мы будем сталкиваться всю жизнь. Страх быть покинутым. Страх исчезнуть. Страх не выдержать. Страх быть не тем. Страх, который не кричит вслух, но звучит внутри. И если страхи формируются в этих модусах — значит, путь к ним тоже лежит через них. Через возвращение к телу. К образу. К голосу. К сцене. К фразе, которую никто не сказал. К жесту, который никто не объяснил. К моменту, который не стал словом, но стал следом.

Всё это становится способом психического проживания. Как именно психика справлялась. Как училась выдерживать. Как фантазировала. Как убегала. Как повторяла. Как искала слова. Как пыталась быть. Каждый модус — это не просто этап. Это стиль выживания. Стиль боли. И несмотря ни на что — стиль надежды. И если мы сейчас туда вернёмся — это будет уже не детская беспомощность. А взрослая попытка соединить. Почувствовать. Понять. И может быть, впервые — остаться с собой. Не провалиться. Не забыть. А удержать.

Мы будем говорить о четырёх страхах — так, как их увидел Риман, как его концепт разрабатывали дальше современники, и давать свою трактовку каждому. Страх близости. Страх дистанции. Страх перемен. Страх постоянства. И за каждым из них будет не просто черта характера. А целый ландшафт. Карта, по которой мы шли с трёх до пяти лет. Память, которая не стала словом, но стала телом. История, которая не была рассказана, но продолжает звучать внутри.

Потребность в дистанции

Потребность в дистанции (страх близости) — боязнь потерять себя в контакте с другим, раствориться, быть поглощённым чужими желаниями. Я — это то, что я могу от тебя защитить.

Фраза, от которой внутри всё сжимается. Как будто она знает о нас больше, чем мы сами. Потому что это не просто про защиту. Это про то, как устроена психика. Как она выживает в мире, где быть собой — опасно. Где что-то во мне может ранить тебя. Где моя сила — слишком. Моя боль — слишком. Моё желание — слишком. И тогда остаётся только одно: не дать. Не выдать. Не дотронуться.

Это и есть шизоидный страх. Не страх одиночества, как часто думают. А страх близости. Страх быть увиденным. Страх, что то, что во мне живёт, окажется разрушительным. Я хочу быть рядом, но чувствую, что не имею на это права. Я тянусь — и в ту же секунду отступаю. Потому что если ты подойдёшь слишком близко, ты увидишь: я не тот, за кого себя выдаю. Я не лёгкий. Не надёжный. Не безопасный. И тогда я превращаюсь в крепость. Извне — неприступную. Внутри — ранимую до беззвучного крика. Мои отношения становятся геометрией расстояния. Я рядом — но не внутри. Я включён — но не по-настоящему. Я люблю — но так, чтобы ты не понял. И чтобы я сам не понял, насколько сильно я нуждаюсь.

В деньгах — это выглядит как контроль. Но в глубине — это страх. Не бедности, а контакта. Не потерь, а раскрытия. Я боюсь, что ты узнаешь, сколько мне нужно. Что ты поймёшь, что я завишу. Что я хочу, чтобы меня поддержали. Чтобы мне дали. Чтобы я мог просить и не раствориться от стыда. Поэтому деньги — это не поток. Это броня. Это способ не попасть в долг. Не показать интерес. Не выдать слабость.

А что с работой? С проектами? С успехом? Они есть. Но как будто в карантине. Я могу делать многое. Могу быть блестящим. Могу нести идеи, которые меняют всё. Но только не делиться. Не приближать. Не превращать это в сотрудничество. Потому что если кто-то будет слишком рядом — он может дотронуться до моего ядра. А я не знаю, что там. Я боюсь, что там пустота. Или хаос. Или тот гнев, которого я сам боюсь.

С детьми — похожая история. Я могу быть нежным, могу быть включённым, но как будто сквозь стекло. Потому что моя живость, мои слёзы, моя усталость — это не то, что должен видеть ребёнок. Он должен быть защищён от моей неустойчивости. От моего жара. От моей тревоги. Даже от моей любви — потому что она слишком сильная, и я не знаю, как её отдать, чтобы не обжечь.

Этот страх — не безумие. Он имеет логику. Он родился из боли. Он когда-то спас. Но если его не осознать, он становится стилем. Стилем тишины. Стилем вечного «не сейчас». Стилем одиночества в отношениях, контроля в деньгах, отстранённости в карьере, надёжности без живости в родительстве. И тогда мы живём не потому, что выбираем, а потому, что защищаем. Себя от тебя. Тебя от себя. Но у этой защиты есть вторая сторона. Если я вижу, как она устроена, я могу начать снимать броню. Не сразу. Не полностью. Но так, чтобы жизнь начала возвращаться. Чтобы «я» стало не тем, кого надо скрывать, а тем, с кем можно быть. Чтобы мои деньги стали потоком. Чтобы мои отношения стали движением. Чтобы моя работа перестала быть стеной между мной и миром. Чтобы я сам стал не защитой — а человеком. Живым. Настоящим. И может быть, впервые — не одиноким.

Потребность в близости

Потребность в близости (страх дистанции) — боязнь быть отвергнутым, ненужным, потерять связь с другими. Я — это то, что я могу от тебя получить.

Странное высказывание. Уязвимое. Неловкое. Почти постыдное. Но если вслушаться — оно касается самой сердцевины нашей зависимости. И самой сути депрессивного модуса. Это не просто про жертву и слабость. Это про ту часть в нас, которая существует только в присутствии другого. Не от желания. А от нужды. Я — это то, что ты мне дал. Или не дал. Я — это твой взгляд, если он задержался. Я — это твоя любовь, если она пришла. Я — это твоя реакция, если ты отозвался. Если ты отвернулся — я исчез. Если ты не ответил — меня нет. Если ты не выбрал — я не существую. Депрессивная структура, как описывал Риман, строится на глубокой зависимости от другого — не как желания быть в близости, а как отчаянной необходимости быть признанным. Быть замеченным. Быть получившим. Я не выдерживаю пустоты. Я не выдерживаю молчания. Я не выдерживаю равнодушия. Потому что внутри меня — нет собственной опоры. Она всегда была вовне. В ком-то. В тебе. Это не прихоть и не каприз. Это древняя структура выживания: быть рядом с тем, кто даст. Кто согреет. Кто удержит. И я научаюсь смотреть в сторону другого не как в возможность, а как в единственную точку своего существования. Всё, что я чувствую, определяется тобой. Ты дал — я наполнен. Ты забрал — я пуст. Именно поэтому так трудно быть взрослым в депрессивной конфигурации. Взрослость требует автономии. А здесь автономия воспринимается как угроза. «Я» не строится как отделённое. Оно собирается из осколков реакций других. И неважно, что я чувствую. Важно — как ты на это смотришь. Одобрил? Значит, это правильно. Разочаровался? Значит, я плохой.

В отношениях это становится невыносимой нуждой: будь рядом. Люби. Замечай. Подтверждай. Не бросай. Я знаю, это утомляет. Я знаю, это звучит как обвинение. Но это не про тебя. Это про мою невозможность выдерживать внутреннюю пустоту.

В деньгах это проявляется в страхе быть недостойным. Мне неудобно просить. Я боюсь быть навязчивым. Я не умею брать. Я жду, что мне предложат. Я жду, что поймут, что мне нужно. Я жду, что дадут. И если не дают — значит, я не заслужил.

Так, профессиональные проекты часто страдают от этой же динамики. Я могу делать, но не могу выставить цену. Я могу вложиться, но не могу обозначить границы. Я чувствую вину за успех, стыд за потребности, тревогу за признание. Я жду, что меня заметят. Что меня поддержат. Что придут и скажут: «Ты важен».

В родительстве я стараюсь быть хорошим. Но слишком часто — хорошим ради того, чтобы быть нужным. Мне страшно, если дети не хотят быть со мной. Мне невыносимо, если они отстраняются. Я всё время боюсь: вдруг я не даю достаточно. И это «достаточно» всегда измеряется их реакцией. Никогда — моим внутренним знанием.

Фраза «я — это то, что я могу от тебя получить» звучит как формула зависимости. Но она также и крик о помощи. О признании. О существовании. В ней — вся нежность, вся тоска, вся глубинная потребность быть в контакте. По-настоящему. Не для демонстрации. Не для сцены. А чтобы быть. Чтобы просто быть. И если я знаю, что во мне живёт эта часть, я могу начать с неё говорить. Не просить сразу. Не требовать. А хотя бы признать: во мне есть то, что боится быть ничем. Если ты не посмотришь. Если ты не откликнешься. Если ты не скажешь: «Да, ты есть». И в этом признании — уже начало пути. Пути от зависимости к связи. От страха к прикосновению. От ожидания к принятию. Не убирая ни одной потребности. Но впервые — позволяя себе быть тем, кто хочет. Кто нуждается. Кто просит. Не ради одобрения. А ради подлинной близости. Там, где больше не нужно исчезать. Там, где можно быть.

Потребность в переменах

Потребность в переменах (страх постоянства) — боязнь исчезновения, растворения в рутине, ограничения свободы. Я — это то, как меня видят.

Не то, что я чувствую. Не то, что я знаю. А то, как я выгляжу. Как звучит мой голос. Как отзывается на меня твой взгляд. Как светится экран, когда я появляюсь в сторис. Это не просто формула. Это психическая структура. Это способ выживания — когда быть собой небезопасно, а быть красивым, ярким, нужным — единственный способ остаться. Это и есть истерический страх по Фрицу Риману. Не страх перемен, как часто думают. А страх исчезновения. Страх потерять внимание, раствориться в тени, стать невидимым. И тогда психика делает всё, чтобы на неё смотрели. Чтобы её замечали. Чтобы она сияла. Даже если внутри — пусто, страшно, одиноко или никто не знает, кто я такой на самом деле.

Истерик не требует любви. Он требует восхищения. Но за этим требованием — уязвимость. Потому что если меня не замечают — меня нет. Я есть только в твоих глазах. В твоих реакциях. В твоём интересе. И если ты отвернулся — всё исчезло. Поэтому так много блеска. Поэтому так много движения. Поэтому так много перемен — чтобы удержать твой взгляд.

Если перенести это в тему денег, то становится ясно: для истерика деньги — это не про безопасность. Это про признание. Про статус. Про внешний масштаб. Про то, что видно. Хороший телефон. Дорогой кофе. Упаковка. Марка. Эстетика. Деньги — это не просто валюта. Это свет. Это доказательство: я — есть. Я в потоке. Я не хуже. Я лучше.

В работе это становится стилем лидерства: яркость, вдохновение, энергия, инициативность. Но вместе с этим — страх быть разоблачённым. Что, если кто-то увидит, что за энергией нет опоры? Что, если кто-то почувствует: я не всегда знаю, куда иду? Тогда — новое направление. Новая идея. Новая роль. И снова — вперёд, пока есть аплодисменты.

В отношениях это звучит так: я люблю, пока ты смотришь. Пока ты восхищаешься. Пока ты завидуешь. Пока ты рядом и я — в свете. Но как только ты отвернулся, как только ты стал спокоен, как только ты перестал реагировать — я начинаю исчезать. И тогда — провокация. Или сцена. Или новый человек. Или новая роль, чтобы ты снова увидел. Чтобы снова ожить.

В родительстве — это самая яркая мама. Самый развивающий папа. Самые креативные завтраки. Самые красивые фото. Лучшие кружки, лучшие школы, лучшие рюкзаки. Не потому, что ребёнок требует. А потому, что где-то глубоко звучит: «если ты будешь мной гордиться — значит, я есть».

Но у этой структуры есть и другая сторона. Если я — это то, как меня видят, то кто я, когда никто не смотрит? Кто я — вне сцены? Кто я — когда не надо быть лучшим, успешным, весёлым, вдохновляющим? Могу ли я остаться, если мне не аплодируют? Этот страх — не про фальшь. Он про зависимость. От взгляда. От отражения. От одобрения. Он делает истерика ловким, ярким, сильным. Но он же делает его хрупким, тревожным, зависимым. И если его не осознавать — он становится стилем. Стилем жизни на сцене. Жизни с включённым светом. Где аплодисменты — это дыхание. А тишина — почти смерть. Но если прислушаться, если не бежать в новую роль, а остаться — можно заметить: там внутри есть что-то живое. Тихое. Ранимое. Настоящее. То, что хочет быть не увиденным, а узнанным. Не оценённым, а принятым. Не ярким, а живым. И если с этим можно быть, тогда — даже без света, без сторис, без публики — я остаюсь. Я — есть.

Потребность в постоянстве

Потребность в постоянстве (страх изменений) — боязнь неопределённости, нестабильности, утраты контроля. Я — это то, что я могу контролировать.

Не просто фраза. А формула. И не столько про власть, сколько про выживание. Если шизоид говорит: «я — это то, от чего я могу тебя защитить», — а истерик: «я — это то, как ты меня видишь», — то навязчивый говорит: «я — это порядок». Я — это правило. Я — это та структура, в которой ничто не выходит из-под контроля. Это не про перфекционизм. И не про любовь к тайм-менеджменту. Это про страх. Глубинный, навязчивый страх распада. Разрушения. Случайности. Потери. Если я не проконтролирую — произойдёт что-то, с чем я не справлюсь. Если я не досчитаю — всё провалится. Если я не учту всех переменных — последствия будут необратимыми. Поэтому я составляю таблицы. Создаю календари. Продумываю всё на 10 шагов вперёд. Проверяю. Перепроверяю. Контролирую не потому, что хочу быть лучшим. А потому, что иначе — тревога. Иначе — хаос. Иначе — невыносимо.

В деньгах это проявляется как стремление к стабильности. Деньги должны быть учтены. Предсказуемы. Лучше медленно, но точно. Лучше меньше, но гарантированно. Финансовый поток — не река, а труба, которую можно регулировать. Где можно просчитать всё: когда зайдёт, когда выйдет, сколько останется. Где нет места внезапным тратам. Где каждый рубль имеет смысл. Где каждый проект — проверка прочности.

Это не всегда экономия. Это не скупость. Это система. Система, без которой я теряюсь. Потому что без неё всё становится неуправляемым, а значит — опасным. Деньги здесь — не предмет удовольствия. А способ упорядочить жизнь. Зафиксировать. Заземлить. Сделать устойчивым то, что постоянно ускользает.

В работе навязчивый — тот, кто тянет всё на себе. Кто не может делегировать, потому что не доверяет. Кто боится, что другие сделают плохо, — а значит, делает всё сам. Это опора. Это предсказуемость. Это результат. Но это и выгорание. Потому что за всё время — ни одной по-настоящему свободной минуты. Свобода — слишком непредсказуема. Её нельзя контролировать. А значит, в ней слишком много риска.

В отношениях навязчивый — это тот, кто регулирует контакт. Кто не допустит слишком быстро, но и не отстранится слишком далеко. Кто будет терпеть, пока не станет невыносимо, — потому что договор есть договор. Кто боится перемен, даже если они к лучшему — потому что лучше знакомая тревога, чем незнакомое спокойствие. Потому что контроль — не про комфорт. А про то, чтобы не сломаться.

В родительстве — это дисциплина. Режим. Ответственность. Мораль. Дети вовремя ложатся, вовремя едят, вовремя делают уроки. Но иногда им не хватает воздуха. Простора. Хаоса, в котором рождается игра. Потому что хаос пугает. Он непредсказуем. А значит — неуправляем.

Если вдуматься, фраза «я — это то, что я могу контролировать» звучит почти как приговор. Как будто всё, что вне контроля, — уже не я. Но это иллюзия. Жизнь — не алгоритм. Люди — не таблицы. Деньги — не всегда поддаются логике. И вот здесь навязчивый оказывается в тупике. Потому что он не может быть собой, если не может всё учесть.

А значит, чтобы вырасти, нужно рискнуть. Начать отпускать. Осознавая: я могу быть и в неопределённости. Я могу быть в изменении. Я могу быть в тревоге — и при этом остаться. Не рассыпаться. Не исчезнуть. Просто — быть. И вот тогда контроль перестаёт быть бронёй. Он становится выбором. Не средством выживания, а инструментом управления. Не тем, что удерживает жизнь в клетке, а тем, что даёт ей структуру. И именно из этой точки начинается взрослая навязчивая зрелость. Где порядок — не защита от хаоса. А пространство, в котором можно дышать. Жить. Тратить. Зарабатывать. Чувствовать. Быть в отношениях. И не бояться.

Четыре ветра. Внутренняя картина диалога

Теперь, когда мы прошли путь от телесной реакции к символу, от фрагмента к истории, можно сделать шаг в сторону. И оглядеться. Посмотреть на всё это не как на теорию памяти, а как на внутреннюю картину общения. На психическую картину диалога. Между мной и другим. Между мной и собой.

Представьте: два человека стоят напротив. Вроде бы всё просто — они разговаривают. Слова летят от одного к другому, отражаются, возвращаются. Но если вглядеться, становится ясно — всё не так линейно. Между ними — пространство. Слоями. Потоками. Плотностями. И каждый слой несёт свою правду.

Есть то, что сказано. Текст. Слова. Мы их слышим, произносим, запоминаем. Они звучат, записываются, цитируются. Мы формулируем, выбираем выражения, управляем интонациями. Это — видимая часть. Как поверхность воды, отражающая небо. Но под ней — глубже.

Есть то, что не сказано. Но всё равно присутствует. Пауза. Взгляд. Поворот головы. Непроизнесённое «но». Нерешённый вопрос. Здесь уже работает не логика, а гравитация: всё, что не проговорено, всё, что не оформлено, — всё это начинает втягивать в себя смысл. Мы чувствуем, что-то есть, но не можем до конца понять, что именно. Это и есть второй слой — несказанное.

Есть ещё слой — осознанное. Я знаю, что хочу сказать. Я понимаю, зачем я это говорю. У меня есть цель, намерение, идея. Я держу рамку разговора. Я контролирую, сколько сказать. Я отслеживаю свои слова. Я могу объяснить, почему веду себя так, а не иначе. Это уровень понимания и выбора. Здесь возникает ощущение «я знаю, кто я». Или — «я знаю, что сейчас происходит». Но и это не всё.

Есть четвёртый слой. Самый тихий. Бессознательное. Оно не подаёт голос напрямую. Оно не говорит. Оно влияет. Оно создаёт тень на лице. Застывает в мышце. Меняет ритм дыхания. Заставляет говорить больше, чем нужно. Или не говорить вовсе. Оно проявляется не в том, что мы осознаём, а в том, что мы не можем не делать. Оно неразделимо с историей. С памятью. С ранними модусами. Именно оно всплывает, когда мы вдруг начинаем бояться быть услышанными. Или наоборот — стремимся быть замеченными так сильно, что становимся зависимы от взгляда. Именно здесь живут наши четыре ветра — четыре базовых страха: исчезнуть, быть раскрытым, не справиться, не выдержать. И каждый из них влияет на то, как мы входим в контакт.

Иногда бессознательное говорит из нас тишиной. Иногда — чрезмерностью. Иногда — истерическим блеском. Иногда — холодным контролем. Иногда — чувством, что «я не знаю, почему я так сказал». Или «я не понимаю, что со мной сейчас». Всё это — его язык. Язык, который не пишется словами. А формируется фоном. Модусами. Напряжением. Защитами. И всё это — тоже часть диалога. Потому что каждый наш разговор — это не просто обмен словами. Это обмен внутренними системами. Мы говорим всем телом, всей памятью, всей фигурой личности. Мы боимся, удерживаем, надеемся, маскируемся, просим, уходим, тянемся — не словами. А тем, что движется под словами. И в этом подъязыковом пространстве живёт психическая правда. Живёт личность. Живёт бессознательное.

Мы не выбираем, какие слои будут включены. Они включаются всегда. И в этом — надежда. Потому что даже когда кажется, что всё забыто, что никто не слушает, что внутри — пусто, — внутри всё равно звучит. Всё равно соединяется. Всё равно разговаривает. Поэтому теперь мы можем сказать иначе: четыре структуры, четыре страха, четыре формы быть — это не просто категории. Это и есть мы. Мы — это то, как нас слышат. Как мы звучим. Как молчим. Как дышим. Как входим в диалог — даже тогда, когда не уверены, что нас примут. И это диалог не только с другими. Это разговор, который никогда не заканчивается. Диалог с самим собой. Через бессознательное. Через память. Через страхи. И именно туда — в страхи — мы сейчас и направим взгляд. Не чтобы победить. А чтобы услышать. Теперь, когда мы прикоснулись ко всем четырём модусам, становится особенно важно сказать вслух: всё это есть в каждом из нас. Не только один страх. Не только одна структура. Не только один способ быть. Мы — не диагноз. Мы — не одна точка на шкале. Мы — фигура.

Фигура — значит сложность. Многоуровневость. Сочетание противоположностей. Где-то больше шизоидного отстранения, где-то — истерической потребности быть замеченным, где-то — навязчивой попытки удержать мир от распада, а где-то — депрессивной тоски по невозможной близости. Это не дефект. Это не поломка. Это и есть личность. Именно так психика удерживает баланс — между уязвимостью и силой, между страхами и способностью с ними жить. У кого-то один из модусов звучит громче. У кого-то другой — почти не слышен, но присутствует. Иногда один из них становится ведущим — в момент кризиса, в отношениях, в проекте, в семье. Иногда они работают в паре: шизоидный страх раствориться в близости сплетается с депрессивной жаждой быть нужным. Или истерическое желание быть замеченным прикрывает навязчивую тревогу не справиться. И наоборот. Именно в этой сложной, живой композиции мы и живём. Мы боимся исчезнуть. Боимся быть увиденными слишком ясно. Боимся не выдержать перемен. Боимся, что всё останется так, как есть. В каждом из нас есть все четыре ветра — и каждый дует в свою сторону. Но не для того, чтобы разорвать нас. А для того, чтобы двигать. Эта фигура и есть мы. Мы — это и защита, и демонстрация, и контроль, и потребность в любви. Мы — это все страхи сразу. И всё, что мы делаем в жизни, — попытка с этими страхами договориться. Жить не вопреки им, а через них. Потому что только через них мы становимся собой.

Как потребность в дистанции становится источником силы

У каждого из нас есть зона, которую мы бережём особенно. Мы не всегда её осознаём, не всегда можем описать словами — но, если кто-то приближается слишком быстро, мы отступаем. Не потому что не хотим близости. А потому что боимся навредить. Или исчезнуть в чужом поле. Или просто не выдержать.

Так живёт шизоидная часть нашей психики. Это не диагноз. Это не слабость. Это способ адаптации. Стиль существования, который формируется тогда, когда психика слишком рано узнаёт о границах, — и начинает их охранять. Когда быть собой — значит быть опасным. А быть рядом — значит быть слишком уязвимым. И тогда рождается внутреннее убеждение: я — это то, что я могу от тебя защитить.

Потребность? Очень простая, хотя и глубоко скрытая: быть. Но быть — без риска исчезновения. Без риска захвата. Без риска обнажения.

А ресурс? Тот, кто способен охранять внутренний мир, способен выстраивать невероятную независимость. И именно из этого корня вырастают уникальные способности, в которых шизоид — не раненый, а сильный.

Шизоид умеет слышать тишину. Он распознаёт нюансы там, где другие видят только форму. Он не поддаётся давлению толпы. Он не нуждается в громких подтверждениях. Его чувствительность — не слабость. Это антенна. Это способность слышать тончайшие сигналы. Угрозу, искажение, фальшь. Это то, что позволяет ему в переговорах, в партнёрствах, в командной динамике держать дистанцию, чтобы не поглотиться, и одновременно видеть то, что другим не видно. В работе это проявляется ярко. Шизоиды не всегда общительные, но часто — гениальны в абстракции. Там, где нужен чистый ум, точность, системность, ясность рассуждений, — они блистают. Они создают языки, схемы, карты, концепции. Они не строят сеть — они строят структуру.

А что с лидерством? Мы привыкли думать, что шизоид в стороне. Но если дать ему пространство, он будет сильным и справедливым лидером. Не харизматичным, не соблазняющим — но тем, кто знает зачем. Кто берёт на себя ответственность. Кто отстаивает непопулярные решения — не из упрямства, а из верности себе. Это та фигура, которая не ведёт за собой толпу, а выстраивает дорогу. Тихо. Упрямо. Внутри логики. Внутри смысла.