Книга: Между нами терапия. Исследование себя и ценности бессознательного

Назад: Глава 7. Кокон эскапизма как психоаналитический феномен

Дальше: Глава 9. Пассивность бессознательного — структура и смысл

Глава 8. Психоанализ: между точностью и доступностью

Психоанализ — дисциплина, рожденная из стремления дать слова тому, что на первый взгляд кажется невыразимым. Его язык пронизан метафорами, насыщен теоретическими конструктами и требует постоянного движения между абстракцией и конкретикой. Парадоксально, но психоанализ, стремящийся к прояснению, часто сам оказывается трудным для понимания. Почему так происходит? В основе психоанализа лежит попытка ухватить процессы, которые не поддаются прямому наблюдению: желания, страхи, бессознательные конфликты. Эти движения души невидимы и едва уловимы. Чтобы говорить о них, психоанализ заимствует понятия из других областей — медицины, философии, лингвистики — и трансформирует их. Например, такие понятия, как «либидо», «сопротивление» или «перенос» не являются объективными фактами — они представляют собой конструкции, которые помогают описать сложные, многослойные процессы психики.

Эта многозначность создаёт двойной эффект. С одной стороны, психоанализ становится мощным инструментом, позволяющим проникать в глубинные слои человеческой природы. С другой — его язык превращается в барьер, особенно для тех, кто только начинает своё знакомство с дисциплиной. Он может казаться пугающе элитарным, даже замкнутым на себе. Это напоминает загадку, где каждое слово раскрывает смысл и тут же прячет его за новой интерпретацией.

Почему так сложно говорить о психоанализе просто, не упрощая его до плоских формулировок? Потому что каждое понятие в нём несёт в себе внутреннее напряжение — между точностью и интерпретацией, между научной строгостью и поэтической метафоричностью. Эта двойственность — не случайная помеха, а сущность психоанализа как метода: он не может быть абсолютно точным, потому что работает с непознаваемым и невыразимым. Но и утратить сложность он не может, потому что тогда исчезнет сам предмет исследования — движение души. В этом и состоит вызов: как сохранить двойственность — доступность и сложность, — не нарушая целостности дисциплины? Как говорить о бессознательном так, чтобы не редуцировать его до простых схем, но и не отталкивать тех, кто ищет понимания? Это требует не только интеллектуальной гибкости, но и готовности к неопределённости.

Психоанализ требует от нас принятия той самой сложности, о которой он говорит. Ведь понять его можно не через простоту формулировок, а через соприкосновение с его противоречивой природой. Он предлагает не ответы, а вопросы, не готовые схемы, а открытые пространства размышлений. Это не система с чёткими выводами, а исследование того, как человеческая психика создаёт смыслы, интерпретирует их и затем снова подвергает сомнению. Таким образом, каждый, кто решается исследовать психоанализ, сталкивается с этим напряжением. И чтобы пройти через него, нужно отказаться от стремления к мгновенному пониманию. Ведь психоанализ — это не дисциплина готовых истин, а путешествие вглубь непознаваемого.

Научный подход к тайне

Теория эволюции в разных трактовках может вызывать сомнения, дискуссии, споры и оставаться при этом исследовательским инструментом, помогающим понять, откуда мы пришли и куда движемся. Точно так же и психоанализ: он не требует слепой веры, но предлагает объяснение тому, что необъяснимо на первый взгляд.

В какой-то момент жизни мы сталкиваемся со словом — бессознательное. Оно звучит почти магически. Но почему мы верим в его существование? Вера в бессознательное не ограничивается снами, оговорками или случайными действиями. Бессознательное — это внутреннее знание, что не всё в нашей жизни подвластно осознанному выбору. Это ощущение, что есть нечто, что направляет нас, подталкивает или, наоборот, останавливает. Эта «тёмная сырая материя» нашей психики проявляется не только в аномалиях, но и в закономерностях. Почему мы раз за разом наступаем на одни и те же грабли? Почему так болезненно реагируем на разочарование и предательство? Почему мы так амбициозно стремимся к успеху и так же сильно боимся его?

Фрейд подошёл к бессознательному с пытливостью учёного. Он наблюдал, искал закономерности и задавал вопросы. Он показал, что психика — это не прямая линия. Она глубже и сложнее, чем мы можем представить. И в её основе — не только то, что мы осознаём, но и то, что вытеснено. То, что мы забыли, но что помнит нас.

Мы верим в бессознательное не потому, что оно доказано, а потому, что оно объясняет. Оно даёт нам язык для разговора о том, что кажется необъяснимым. Оно позволяет постичь то, для чего часто даже нет слов. Оно помогает понять, почему мы такие противоречивые, сложные и уязвимые, но при этом невероятно сильные, либидозные и витальные. Вера в бессознательное — это не религия. Знание о бессознательном — это основа, на которой психоанализ строит свою работу. Он относит себя как к институтам здравоохранения и медицины, так и к институтам образования, преследуя несколько целей:

• Передача знаний о природе психики и внутренних конфликтов.

• Уменьшение страданий на коллективном и индивидуальном уровнях.

• Повышение качества жизни и здоровья, благодаря возможности лучше осознавать свои тайные желания, скрытые страхи, интимные потребности и внутренние ограничения.

• Фундамент для будущих поколений: накопленные знания позволяют передавать понимание природы человека дальше, чтобы те, кто придёт после нас, могли глубже осознать себя и свою психику.

Непредсказуемость всегда хочется обуздать и предсказать. Иронично, но радует одно: даже Фрейд этого не мог. Двадцатое столетие, с его кризисами и переломами, позволило заглянуть глубже в природу повторяющегося, исследовать её, выявлять закономерности и объяснять без шансов что-либо предотвратить. Потому что объяснить процессы часто можно уже только постфактум, когда они состоялись. Да и то не всё. Можно пытаться предвидеть будущее, влиять на него, пытаться его изменить. А можно просто наложить трафарет прошлого и следовать главному закону психоанализа: болезненный опыт проклят быть повторенным и отыгранным вновь. Он будет повторяться до тех пор, пока не станет частью нашей психики. Но психика не так проста. На индивидуальном уровне с этим напряжением ещё можно справляться — на кушетке у аналитика, через разборы центральных сцен биографии и работу с личной историей. А что с коллективным бессознательным?

Социальные формы нашего мира

Мы редко задумываемся, что «общество» — это не абстракция. Оно не существует само по себе. Оно разворачивается внутри нас и между нами, как живая ткань связей, ролей, ожиданий, зон включённости и отчуждённости. Чтобы понять, кто мы — в профессии, в семье, в партнёрстве, в мире, — важно рассмотреть, как психика человека встроена в социальные формы. Как она на них откликается. Как на них опирается. Как в них теряется.

Если взглянуть на социальную реальность с психодинамической точки зрения, то она не является чем-то единым и цельным. Она структурирована — и эти структуры можно обозначить через восемь базовых форм социального взаимодействия:

1) индивидуум,

2) пара,

3) триада,

4) квартет,

5) группа,

6) организация,

7) институты,

8) система.

Это не лестница. Это не иерархия. Это — поля включённости, в которых мы находимся одновременно, переходя от одного к другому, иногда растворяясь, иногда выдерживая себя, а иногда — теряя.

Система — это самое широкое понятие. Оно диктует правила игры. Государства, культуры, науки, языки, религии, идеологии — всё, что формирует фон, на котором мы с вами существуем. Система определяет допустимое: что возможно, что невозможно, что вообразимо. И у неё есть два закона: гомеостаз — удержать стабильность, сохранить форму, и прогресс — развиваться, изменяться, двигаться. Человек оказывается внутри этой диалектики — между страхом потерять и страхом остаться. Это и есть глубинное напряжение бытия в мире.

Институты — это способ упорядочить глобально и ответить на вопрос: что мы делаем с системой, которая определяет нас? Школы, церкви, университеты, больницы, суды, парламент, армия, министерства, учреждения, театры, библиотеки, храмы, архивы, исследовательские центры, музеи науки и искусства — институциональные формы сохранения и передачи памяти, знания и культурного наследия. Для психодинамики — это попытки системы дать форму коллективному бессознательному стремлению к знанию, к порядку, к исцелению, к справедливости. Институты обещают смысл тому, для чего есть система. И дают ответы на самые важные вопросы человеческих систем: как сохранить жизнь, как предать знания, как исследовать, как лечить, как наказывать и хвалить, формировать мнение, предотвращать угрозы, распределять обмен ресурсов, обеспечивать социализацию и формировать ценности, управлять и интенрировать, защищать и сохранять, обеспечить передачу информации и наделять символы смыслом.

Организация — это уже конкретизация. Там, где институты — идея, организация — реализация и действия. Это уже здание, кабинет, расписание. Это правила, инструкции, документы, задания, роли, процессы. Это сцена, на которой человек играет свои социальные роли в заданных рамках. И здесь он уже не просто включён в поле — он встраивается в структуру. Он становится активной частью механизма.

Группа — это первый круг узнавания. Коллектив, команда, проект, отдел, сообщество, союз, ассоциация — все формы, где мы не просто «выполняем», но взаимодействуем. Группа рождает динамику: появляется лидер, появляется сопротивление, появляется перенос. Здесь человек начинает видеть, как он воспринимает других и как его воспринимают. Как он нуждается в группе и как группы нуждаются в нём. В группе проявляется вся палитра отношений: страх быть отвергнутым, стремление быть нужным, зависть, конкуренция, близость, жажда власти или страх изоляции.

Квартет — редкая, но удивительно точная форма. В ней четыре человека (или четыре группы) и множество сочетаний: две пары, один против трёх, три за одного, двое против двух. В квартете психика учится гибкости и многоголосию. Здесь невозможно спрятаться в диаде. Невозможно закрепиться в триаде. Приходится всё время перестраиваться, договариваться, видеть по-новому. Это уровень зрелости и тонкой настройки психики. Если и когда человек умеет быть в квартете — он умеет интегрировать различия.

Триада — это появление третьего. В отношениях, в семье, в проекте. Это та точка, где психика впервые учится отделяться от слияния. В детстве это момент, когда между матерью и ребёнком появляется третий — отец, болезнь, игрушка, реальность. В жизни — это способность выдерживать неоднозначность перед лицом третьего. Видеть не только «я и ты», но и то, что между. Или то, что рядом. Или то, что больше нас обоих.

Пара — это первая структура привязанности (диада). Здесь больше всего боли и надежды. Пара — не просто взаимодействие двух. Это необходимость пережить симбиоз, страх потери, радость слияния и необходимость различения. В паре рождаются основные чувства: доверие, близость, ревность, зависимость, отвержение. Это архетипическая форма: она напоминает младенцу мать, и взрослому — другого.

Индивидуум — это не одиночка. Это не оторвавшийся элемент. Это человек, который держит себя внутри всех этих форм. Который не теряется в паре, не исчезает в группе, не растворяется в системе. Быть индивидуумом — это не про индивидуализм, а про способность оставаться собой. С удержанными границами, с ясными потребностями, с пониманием своей роли. Это форма психической зрелости, в конце которой стоит идентичность. А идентичность — это тот ответ, который мы находим на каждом из описанных выше уровней: как я обхожусь с власть, интимностью и принадлежностью.

Социальные формы не существуют где-то снаружи. Они разворачиваются внутри нас и через нас. Мы одновременно — и участники, и носители этих форм. И от того, насколько осознанно мы в них включаемся, зависит то, насколько мы выдерживаем собственное бессознательное в контакте с другими. Именно в этих формах разворачивается вся психодинамика: тревога, перенос, амбивалентность, страх, сопротивление, защита. И именно здесь человек начинает чувствовать свою ценность — не как отражение в чужом взгляде, а как внутреннюю опору. Понимание этих форм — не только карта взаимодействий. Это способ почувствовать: где я теряюсь? Где растворяюсь? Где боюсь? Где, напротив, — оживаю? Потому что не бывает «вне общества». Бывает — «вне себя в этом обществе». А значит, путь всегда один: вернуться в форму, в которой ты есть. Не идеальный. Но живой. Внутри реальности. Внутри структуры. Внутри мира.

Психодинамика в действии

Группа не учится понимать — группа учится действовать. Это не метафора. Это основной закон любой живой системы, в которой встречаются желания, страхи, амбиции и молчание. Психодинамика — это напряжение между тремя векторами: властью, принадлежностью и интимностью. Это столкновение разных историй в общем пространстве. Это момент, когда прошлое каждого вступает в диалог с законами группы, и от этого соприкосновения рождается не просто взаимодействие, а структура. Живая, дышащая, иногда агрессивная, иногда безмолвная. Но всегда — структура.

Первая естественная группа, в которой мы оказываемся, — это семья. Там всё предсказуемо. Роли раздаются почти автоматически: ты — заботливый, ты — лишний, ты — удобный, ты — громкий, ты — надежда. Эти сценарии закрепляются, становятся фоном, превращаются в привычку. Именно этим занимается индивидуальная терапия: распутыванием невидимых нитей, по которым движется наш внутренний персонаж. Но всё меняется, как только число участников превышает пять. Законы малых групп — диад, триад, квартетов — больше не работают. Здесь заканчивается семейная система. Начинаются другие механизмы. Более глубокие и масштабные. Бессознательные, но уже на коллективном уровне. Именно эти механизмы формируют команды, стартапы, корпорации, сообщества, институты и даже нации. Они определяют, кто возьмёт на себя ответственность, кто спрячется за спинами, кто будет саботировать, а кто станет медиатором. Кто станет «папой группы», а кто — «изгоем». Всё это разворачивается даже без слов — просто потому, что группа уже существует.

Именно в группе — не в теории, а в живом поле — начинается настоящая психодинамика. Она не подчиняется логике. Она не предупреждает о своём приближении. Она не предлагает времени на подготовку. Она вспыхивает внезапно. Из ниоткуда. Из паузы. Из чужого взгляда. Из того, что кто-то «сел не на своё место» или «проявил своё настойчивое требование». И всё начинает двигаться. Кажется, будто это хаос. Случайность. Но, как и наше индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное обладает безукоризненной логикой. Оно доводит до конца начатое. Оно повторяет с пугающей точностью. Оно создаёт структуры там, где нам кажется, что всё распалось. Просто потому, что оно действует. Независимо от воли. Независимо от теории. На первый взгляд всё кажется спонтанным. Кто-то уходит. Кто-то молчит. Кто-то кричит. Кто-то берёт на себя больше, чем может вынести. Кто-то исчезает, хотя физически остаётся. Кто-то становится любимчиком, а кто-то — виноватым.

Но если начать всматриваться — в тишину, в движение, в реакции, — становится видно: это не хаос. Это система. Только не рациональная, а психическая. Психодинамика — это не что-то, что можно выучить. Её нельзя присвоить через лекции или схемы. Понимание психодинамических процессов в теории не даёт никаких привилегий. Всё равно будешь реагировать. Всё равно будешь повторять. Всё равно станешь частью группового сценария, который сильнее тебя.

Можно изучать модели, можно тренироваться в фасилитации, можно знать всё о Бионе. Но если ты не был в группе, где вдруг тебя «выбросили» без объяснений или сделали авторитетом, — ты не знаешь, как это работает. Если ты не чувствовал на себе, как тебя начинают видеть тем, кем ты не являешься, — ты не знаешь, что такое проекция. Если ты ни разу не почувствовал в теле, что хочешь выйти и хлопнуть дверью, хотя никто ничего тебе не сказал — ты не прожил групповую агрессию. Психодинамика начинается в действии. Слово не всегда помогает — оно иногда даже мешает. Настоящее понимание приходит из проживания. Из того, как ты оказался в группе. Как в тебе поднялось чувство ненужности. Как ты снова начал спасать. Как ты промолчал. Как ты не выдержал. Как ты вернулся. Бессознательное — не теория. Это то, что происходит, пока мы думаем, что разговариваем.

Именно поэтому группы — это не просто способ взаимодействия. Это зеркало психики. Место, где открывается не то, что ты о себе знал, а то, что до сих пор определяет твои действия. Именно поэтому психодинамическая группа — это не инструмент. Это опыт. Один из немногих, который меняет не роль, а самого носителя роли. Потому что в группе невозможно остаться прежним — если ты действительно там был.

Психодинамическое пространство: три оси групповой жизни

Психодинамическое пространство возникает везде, где встречаются люди. Не как взаимодействие, а как внутренняя сцена. Не как социальная сеть, а как глубинная структура. Это не внешний контур, а внутренний порядок, действующий даже там, где кажется, что всё хаотично. У этого пространства есть три измерения — власть, интимность и принадлежность. Они не выдуманы. Они происходят. И управляют всем, что случается между нами.

Власть

Любая группа немедленно производит ось власти. Вне зависимости от того, формализована она или нет, на одном её конце встаёт фигура, которая ведёт, на другом — тот, кто подчиняется. Даже в самых горизонтальных системах появляются центры силы. Кто-то слышим больше. Кто-то определяет темп. Кто-то задаёт стиль. Власть не всегда равна позиции, статусу, званию. Но она всегда выражает структуру. Вопрос не в том, чтобы быть главным, а в том, чтобы видеть: как ты влияешь и как реагируют. Кто начинает молчать. А кто — обостряться. Где начинается саботаж и что он отражает. Сила в группе — это не про доминирование. Это про способность управлять, не разрушая. Двигаться вперёд, не уничтожая след. Занимать место, не вытесняя других. Но для этого нужно знать себя. Видеть, с какой позицией ты входишь в поле. С каким внутренним авторитетом. С каким наследием. С каким страхом. Власть — это не «доминировать», а знать, чего я хочу и как я это получу. И ещё — нужно уметь подчиняться. Принимать законы, правила, чужую логику. Власть — это не только про то, как вести. Это про то, как быть в иерархии без унижения. Как признавать чужое превосходство без зависти. Как быть частью структуры, не разрушая её изнутри. Умение подчиняться определяет лидера и того, кто действительно умеет подчинять себе других. Когда власть перераспределяется хаотично, рождаются слепые зоны, борьба, скрытые альянсы, расколы. Когда власть осознаётся — возникает порядок.

Интимность

Каждая группа включает в себя шкалу интимности. Между «мы работаем вместе» и «нам не всё равно» пролегает диапазон, в котором зарождаются связи. Там, где есть только задачи, но нет доверия, — группа остаётся холодной. Там, где интимность переходит тонкую грань, — структура разрушается. Близость без границ превращается в драму. Работа становится личной. Конфликты — необратимыми. Решения — непрозрачными.

Интимность — не про душевность. Это про степень внутреннего участия. Это то, что делает команду, группу, альянс связными. То, что создаёт устойчивость, удерживает в кризисе, формирует привязанность. Но если интимность не отрегулирована — начинается размывание ролей. Появляется покровительство, ревность, обвинения, молчаливые сделки. Команда теряет ясность, превращается в семью без структуры, обслуживает бессознательные потребности членов группы, делает управление невозможным. Здоровая интимность — это не мягкость. Это способность быть в отношениях, не вступая в отношения и не теряя роли. Доверять, не нарушая границ. Присутствовать, не требуя исключительности. В этом поле рождается сила: соединённость без растворения. Принадлежность без зависимости. Общность без захвата.

Принадлежность

Третья ось — принадлежность. Это то, что делает человека частью группы. То, что определяет: «Я здесь. Это моё». Без этого группа не существует. Без этого человек остаётся на обочине. Принадлежность формируется на двух уровнях: внутреннем и внешнем. Принадлежность вовнутрь — это то, как группа себя определяет ответом на вопрос «кто мы» и как человек чувствует себя внутри: нужен ли он, замечен ли, вписан ли в историю. Принадлежность вовне — это границы наружу, это отличия. группы от других. Это формы защиты от проникновения «чужих», ритуалы инициации для новых. Это отражение уровня власти и уровня интимности для внешних наблюдателей.

Без принадлежности люди уходят. Или остаются, но внутренне исключены. Они не вкладываются, не чувствуют смысла, не удерживаются. А группа теряет устойчивость. Она распадается изнутри — потому что не удерживает своих. Принадлежность — это не про форму. Это про признание. Про вписанность. Про живое участие.

Эти три оси — власть, интимность и принадлежность — формируют психодинамическое пространство любой группы. Неважно, что за группа: стартап, семья, государство, сообщество, команда на удалёнке или спортивный клуб. Эти силы действуют. Их не видно сразу. Но если всмотреться — можно увидеть. В каждой группе всегда происходят именно эти процессы. И если их не видеть, не называть, не отражать — они начинают управлять. Через сопротивление, уход, перегрузку, отказ, обесценивание, молчание, эмоциональное заражение, страх. И если не знать, что именно ты проживаешь, можно подумать, что дело в людях. Но дело в динамике. А она — повторяема.

Психодинамическое пространство — не теория. Это сцена, и мы все в ней

Когда человек входит в новый процесс, он не сразу понимает, где оказался. Как путник, попавший в неизвестный город, он слышит приглушённые голоса, вглядывается в лица, пытается понять, кто здесь знает дорогу, а кто просто делает вид. Вначале всё кажется случайным. Но постепенно начинает проясняться странная закономерность: кто-то явно занимает центральную позицию, кто-то уходит в тень, кто-то говорит слишком громко, кто-то — слишком молчит. Пространство начинает дышать особым образом, и становится ясно: здесь работает что-то, что не видно снаружи. Что-то, что не запланировано, но включается само. Так проявляется групповая динамика. Она не зависит от того, как называется встреча, сколько людей участвуют, поставлены ли цели. Она включается всегда, когда люди собираются вместе. Это не особый случай, не редкий феномен. Это просто то, что происходит. Всегда. Как дыхание в теле. Как тяжесть в момент молчания. Как движение взгляда в момент конфликта. Сначала это незаметно. Все осторожны, вежливы, соблюдают ритуалы. Люди начинают с масок — не из лицемерия, а из адаптации. Каждый проверяет: можно ли быть уязвимым? можно ли не понимать? можно ли задать вопрос? можно ли молчать? можно ли не хотеть включаться? Пространство наполняется социальной музыкой — и в этой музыке пока нет фальши, но и нет истины. Это как красиво расставленная мебель в комнате, в которой ещё никто не жил. Присутствие есть, но жизни пока нет. Но группа — не застывшая сцена. Она начинает двигаться. Не сразу. Но обязательно. Иногда — с фразы. Иногда — с тишины. Иногда — с раздражения. Иногда — с паузы, которая оказалась слишком длинной. Что-то сдвигается. И вдруг то, что было «просто реакцией», становится сигналом. Кто-то раздражён — значит, где-то есть напряжение. Кто-то затаился — значит, где-то что-то вышло за границу. И это не случайно. Потому что бессознательное начинает говорить. Не словами, а движениями. Не фразами, а ролями. В этот момент кажется, что происходит хаос. Но это не хаос. Это узор. Группа, как ковёр, начинает выкладывать орнамент. В этом орнаменте — старые сюжеты. Кто-то становится «мамой». Кто-то — «тем, кого забыли». Кто-то — «тем, кто всё знает». Кто-то — «вечно опаздывающим». Эти роли не назначаются — они возникают. Не потому что кто-то так решил, а потому что у бессознательного нет пауз. Оно всегда работает. И группа — это его полотно. Групповая динамика — это не то, что надо вызывать. Это не метод. Не технология. Это воздух, в котором рождается встреча. Это то, что происходит между людьми даже тогда, когда кажется, что «ничего не происходит». И если не знать, что это так, можно начать бороться с собственными ощущениями. Можно думать, что раздражение — это про другого. Что тревога — случайна. Что утомление — просто усталость. Но если вслушаться — всё становится очевидным. Это не случайные вспышки. Это — отголоски процессов, которые идут внутри каждого и в моменте группы становятся общими. Потому что бессознательное не индивидуально. Оно коллективно. Групповая динамика делает с людьми то, что никто не может предсказать. И в этом её сила. Она вскрывает. Не потому что разрушает, а потому что обнажает. Под красивыми словами вдруг начинает слышаться тревога. За лёгкой улыбкой — отчаяние. В невидимом взгляде — просьба о контакте. Это не метафора. Группа — как лакмус, как зеркало, как поле, где становится видно то, что в одиночку не видно никогда. Поначалу хочется структурировать. Понять, кто есть кто. Где верх, где низ. Кто главный, а кто ведомый. Но эти желания — тоже часть динамики. В момент неопределённости психика хочет зацепиться. И бессознательное даёт ей это: роли, напряжение, поиск опоры. Это и есть процесс. Он не поддаётся ускорению. Но если его выдержать — возникает форма. Живая. Не управляемая, но разворачивающаяся.А потом наступает тишина. Настоящая. Не социальная, а рабочая. Молчание становится скальпелем. Реплика — как луч. Пауза — как вход в материал. Группа начинает не просто взаимодействовать — она начинает действовать. В этом ритме не нужно знать «как правильно». Достаточно быть. Смотреть. Чувствовать. Реагировать — не для того, чтобы защититься, а для того, чтобы услышать. И в какой-то момент всё заканчивается. Но не в смысле «завершилось». А в смысле перешло в другую форму — это и есть символичесткое убийство группы. Группа уходит, как отлив. Как поезд, который не нужно догонять. Всё, что было нужно, уже произошло. Необязательно это осознаётся сразу. Но ощущение — как после очень важной встречи. Что-то в теле изменилось. Что-то внутри стало другим. Плотнее. Тише. Настоящим. Это не про то, чтобы научиться. Это про то, чтобы увидеть. Что всё уже есть. Всегда. Что бессознательное работает. Всегда. Что групповая динамика — не эффект. А закон. И если вы работаете с людьми, с командами, с группами, с живыми процессами — важно не управлять этим. А слышать. Смотреть. Быть внимательным. Потому что это всегда происходит. Незаметно. Точно. Смыслово. И если остаться — не как лидер, не как ведомый, а как участник, — то группа обязательно сделает своё. Снимет то, что больше не нужно. Повернёт туда, куда нужно. И исчезнет. Но то, что останется, будет точнее любого знания. Потому что это будет опыт. Прожитое. Услышанное. Признанное. Внутри.

Когда схемы не работают: зачем знать о психодинамике тем, кто работает с людьми

Групповая динамика действует всегда. Она не требует разрешения на вход. Не спрашивает, готовы ли вы. Она просто разворачивается — в кабинете, в отделе, на совещании, конференции в вебинарной комнате. И если кажется, что «ничего такого не происходит», это не значит, что её нет. Это значит, что вы её не замечаете. Пока. Но её последствия видны. Уходит человек — и рушится атмосфера. Появляется новый — и никто не может с ним взаимодействовать. Решение принято — но его никто не исполняет. Внутри отдела — недовольство, которое никто не озвучивает. Проекты «зависают». В коллективе всё чаще звучит фраза «давайте просто сделаем и пойдём дальше». А вы не понимаете, где в этой плотной тишине начался разлом. Руководители, предприниматели, основатели, коучи, специалисты, владельцы, руководители команд и организаций — все они сталкиваются с вопросами, которые невозможно решить через классические инструменты управления. Они читают книги, проходят программы, консультируются — и всё равно чувствуют, что не хватает главного. Знания не касаются того, что на самом деле происходит. Ни одна программа, ни один курс не рассказывает, как выжить внутри групповой динамики.

О чём идёт речь? О том, как создать команду, в которой люди не просто «работают», а остаются. Делают. Присваивают цели компании. Не потому что это прописано в контракте, а потому что группа стала местом, где их психика может быть. О том, как работать с изменениями, если даже минимальная трансформация вызывает саботаж. О том, как сделать так, чтобы изменения не разрушали, а происходили. Как действовать, если любое нововведение сначала вызывает страх, потом протест, потом молчаливый отказ. О том, как видеть скрытые конфликты. Не тогда, когда они уже вспыхнули, а тогда, когда они только начали накапливаться в паузах. В сдержанных письмах. В смене интонации. В том, что обсуждают не в обсуждении. В том, кто не приходит на совещание. О том, как не остаться одному на вершине. Как руководитель перестаёт быть «своим», как дистанция разрастается, как появляется ощущение, что всё — только на тебе. И почему классическая модель лидерства здесь бессильна. О том, как мотивировать, когда деньги больше не решают. Как вдохновлять, если больше не работает язык KPI. Как говорить с людьми, которые слышат не ваши слова, а свои проекции. Как быть точным — в ситуации, где язык группы уже исказил всё. О том, как доверять. И не терять границы. Как делегировать, не превращаясь в тирана или жертву. Как не бояться, что идеи будут украдены, а инициативы разрушены. Как передавать власть, не разрушая культуру. О том, как защитить компанию. Не юридически. А психически. От утечек. От обесценивания. От развала изнутри. Как понимать, что происходит, когда один уволенный может снести то, что строилось десятилетиями. Как чувствовать структуру — и видеть, в какой точке она начала деформироваться.

Это не про схемы. Это про процессы. Это не про план действий. Это про восприятие поля. Про способность чувствовать динамику. Распознавать фигуры. Удерживать напряжение. И действовать не потому, что «так надо», а потому, что иначе невозможно. Психодинамика не даёт алгоритмов. Она даёт зрение. То, что появляется только из опыта. Только из присутствия. Только если вы перестаёте думать, что группа — это просто сумма людей. Потому что группа — это не сумма. Это напряжение. Это бессознательное, повтор, страх, стиль защиты. Это поле, в котором вы, хотите того или нет, уже участвуете. Можно не знать об этом. Но оно уже действует. А значит — лучше видеть.

А как быть с коллективным бессознательным и психологией масс?

Каждый из нас стремится чувствовать принадлежность к своему племени, группе, контексту. Но эта принадлежность одновременно угрожает нашей уникальности.

Разындивидуализация становится ключевым вызовом: когда человек утрачивает своё «я», подчиняясь законам масс, где инстинкты берут верх над разумом. Эпоха, когда личные конфликты с родителями и детьми занимали центральное место, постепенно (снова) уходит. Не потому, что это не актуально, а потому, что всё будет повторяться и идти свой естественный цикл: На смену индивидуальному приходит коллективное, со своей мощной и часто пугающей динамикой. Коллективное бессознательное говорит языком архетипов и символов. Оно объединяет и поглощает, создаёт иллюзию силы и одновременно лишает индивидуальности. Найти баланс между единством и растворением — сложнейшая задача. Коллективное ставит нас уже не перед выбором, а перед дилеммами.

• Как сохранить внутреннюю опору в пространстве коллективного?

• Как различить, где заканчивается созидательная энергия группы и начинается хаотическая разрушающая сила толпы?

• Что значит быть собой, когда индивидуальность постоянно под угрозой исчезновения?

Когда эти вопросы помещаешь в кабинет аналитика, складывается ощущение, что коллективное такое гигантское, всепоглощающее и жестокое — с его переплетениями и искажениями, с его правдой и остротой, — что места тебе там уже не остаётся. Оно вызывает страх своей мощью, игрой архетипов и исчезновением границ. Но именно в этом чувстве бессилия перед своим опытом на уровне коллективного открывается возможность осознать и найти своё место в хаосе.

Страх разындивидуализации — между потерей и жаждой принадлежности

Страх разындивидуализации всегда существует где-то на границе между желанием быть частью общего и ужасом потерять себя. Этот страх — древний, архетипический, укоренённый в человеческой природе. Он отражает не только внутренний конфликт между индивидуальностью и коллективностью, но ещё и сложную динамику власти, зависимости и идентичности. Когда мы сливаемся с толпой, мы одновременно боимся утраты себя и жаждем быть частью чего-то большего, значимого. Психоанализ своим наследием и исследованиями помогает увидеть в этом процессе не только угрозу, но и скрытые смыслы.

• Страх быть никем. Когда личность недостаточно структурирована, толпа воспринимается как опасность исчезновения в ничто.

• Привлекательность принадлежности. Лидер, стиль, символы группы дают ощущение направления, но стирают границы между «я» и «мы».

• Иллюзия силы. В толпе человек чувствует себя частью великого, но часто теряет своё индивидуальное лицо.

Этот страх становится особенно ощутимым в эпохи хаоса, кризисов и неопределённости.

Коллективное бессознательное и динамика больших групп: психоаналитический взгляд

Когда мы говорим о больших группах, мы неизбежно сталкиваемся с феноменами, которые не проявляются в малых группах. Большие группы создают условия, при которых активируются коллективные бессознательные процессы, и эти процессы не просто отражают индивидуальные конфликты, а формируют новые структуры взаимодействия.

Коллектив как зеркало бессознательного

Психоанализ традиционно сосредоточен на индивидуальной работе с бессознательным, но в больших группах на передний план выходит иное — бессознательное становится коллективным, и его проявления носят иной характер. Большие группы словно активируют в нас слои психики, которые в личной работе остаются неосознанными. Здесь на передний план выходят древние архетипы и примитивные формы взаимодействия. Когда группа превышает критический размер (обычно это 20–25 человек), происходят необратимые изменения в её психодинамике. Иерархия начинает проявляться как естественный процесс структурирования хаоса. Возникают субгруппы — объединения по интересам, ценностям или просто по принципу близости. Эти кластеры создают ощущение безопасности внутри общего пространства. Но чем больше группа, тем сильнее проявляется потребность в лидерстве. Лидер становится не просто организатором, но проекционным экраном, на который транслируются коллективные страхи, агрессия и ожидания. Мы бессознательно наделяем его всем тем, что хотим увидеть в себе, но не можем или боимся осознать.

Проекции и распад целостности «Я»

В больших группах проекции приобретают особую силу. Человек начинает видеть в другом то, чего не принимает в себе, и этот процесс усиливается за счёт коллективного давления. Ирония в том, что именно в толпе наши индивидуальные страхи становятся наиболее явными — не как личная проблема, а как коллективное переживание.

Проекции в больших группах часто раскалываются на противоположные полюса.

• Идеализация лидера: он становится спасителем, гуру, человеком, который знает ответ на все вопросы.

• Демонизация лидера: он виноват в несправедливости, в хаосе, в нарушении порядка.

Этот раскол отражает нашу внутреннюю борьбу с тем, что мы не можем интегрировать: свою слабость, уязвимость, бессилие. Чем сильнее группа проецирует свои амбивалентные чувства на лидера, тем быстрее он превращается либо в кумира, либо в мишень для агрессии.

Иерархия как защитный механизм

Иерархия в группе — это не только структурирование роли лидера, но и создание устойчивости в коллективном бессознательном. Чем больше тревоги в группе, тем сильнее проявляется иерархическая структура. Это механизм стабилизации, который защищает участников от ощущения хаоса и неопределённости. Психоанализ учит нас тому, что признание иерархии — это не отказ от равенства, а способ снизить коллективную тревогу. Когда в группе нет ясной структуры, начинается разрушение связей, люди уходят в состояние фрагментации, создавая хаотические альянсы или формируя антагонистические подгруппы.

Анонимность и потеря индивидуальности

Чем больше группа, тем сильнее её участники стремятся к анонимности. Это своеобразная психологическая защита от эмоционального давления. Анонимность позволяет сохранить лицо в ситуации неопределённости. Но она также лишает группу глубины и делает отношения поверхностными. В больших группах аффективные связи ослабевают, люди боятся проявлять эмоции, опасаясь быть непонятыми или отвергнутыми. Это создаёт парадокс: с одной стороны, коллективное взаимодействие, с другой — страх раскрыть свою уязвимость. Анонимность позволяет спрятаться, но и обесценивает взаимодействие, превращая его в обмен формальными жестами.

Маниакальные фантазии как защита от тревоги

Когда группа сталкивается с хаосом или неопределённостью, у участников часто активируются маниакальные фантазии. Это проявляется в коллективном стремлении найти простой и быстрый ответ на сложные вопросы. Например, попытка навязать всем одну стратегию или поверить в единственного спасителя. Маниакальные тенденции — это бегство от тревоги, которая возникает при столкновении с невозможностью контролировать коллективный процесс. Это не просто индивидуальная реакция, а коллективный способ сохранить иллюзию управления.

Лидерство как точка напряжения

Лидер в большой группе неизбежно становится точкой напряжения. С одной стороны, он воплощает коллективное желание стабильности и ясности, с другой — становится объектом бессознательной агрессии. Когда группа чувствует себя потерянной, она обвиняет лидера в собственной дезориентации. Но если лидер осознаёт эти процессы, он может использовать их для создания осмысленного пространства, где каждый участник признаёт свою ответственность за вклад в коллективное бессознательное. Это пространство, где страхи и агрессия могут быть проговорены, а не подавлены.

Принадлежность и отчуждение: движение к целостности

Внутри большой группы всегда будет борьба между принадлежностью и отчуждением. Человек стремится быть частью коллектива, но одновременно боится раствориться в нём. Этот процесс вызывает напряжение и провоцирует столкновение с собственными границами. Именно признание своей амбивалентности — желания быть частью целого и стремления к автономии — позволяет группе сохранять баланс. Иерархия, субгруппы и лидерство становятся не механизмами подавления, а способами структурировать коллективное бессознательное, чтобы каждый нашёл в нём своё место.

Коллективное бессознательное в больших группах — это не просто динамика взаимодействий, это живой процесс, который отражает нашу внутреннюю борьбу с хаосом и желанием контроля. Когда мы начинаем осознавать эти процессы, мы учимся создавать пространство, где коллективное становится не угрозой, а ресурсом для глубинного понимания себя и других.

Свой и чужой: зачем группе нужна другая группа?

Когда мы говорим о больших группах, неизбежно сталкиваемся с феноменом «свой — чужой». Это не просто дуальность, а фундаментальный механизм, определяющий структуру любой социальной общности. Группа не может существовать без другой группы — как отражения, как проекции, как точки напряжения, помогающей ощутить собственные границы и идентичность.

Большие группы — это сложные структуры, в которых процессы идентичности и отчуждения разворачиваются с особой силой. Когда группа достигает значительного размера, её участники начинают искать опору в коллективном бессознательном, но сделать это без контраста с другой группой почти невозможно. Формирование групповой идентичности всегда связано с процессом противопоставления. Чтобы понять, кто мы, нам нужно понять, кто не мы. Это не просто примитивное деление на «наших» и «чужих», а психодинамическое движение, в котором коллективное бессознательное вплетается в ткань социальной структуры.

Противопоставление как способ укрепления

Когда группа сталкивается с неопределённостью, она ищет опору в чёткой границе между «своими» и «чужими». Это помогает укрепить сплочённость, осознать свою уникальность и дать коллективному бессознательному форму. Мы часто забываем, что процесс противопоставления имеет не только социальные, но и глубокие психоаналитические корни. Мы бессознательно проецируем на «чужих» то, что не можем принять в себе, — страхи, слабости, сомнения. Группа, лишённая этой возможности, начинает разрушаться изнутри, теряя чёткую структуру и переходя в состояние хаоса.

Проекция как способ удержания целостности

Когда одна группа проецирует на другую свои страхи и неинтегрированные части, она тем самым сохраняет иллюзию собственной целостности. Другие становятся контейнером для тех аффектов, которые невозможно принять внутри своей общности.

Эта динамика часто незаметна на поверхностном уровне, но проявляется в постоянном противопоставлении — как враждебном, так и идеализирующем. Важно понимать, что в проекции на другую группу нет логики, она управляется бессознательным импульсом к сохранению стабильности через создание внешнего «врага».

Механизм стереотипизации: упрощённый образ чужого

Когда группа сталкивается с коллективной тревогой, она склонна создавать упрощённые образы «чужих». Это позволяет снизить внутреннее напряжение и структурировать хаос. В такие моменты появляются стереотипы — они позволяют воспринимать другую группу через упрощённые схемы, избегая сложного анализа. Этот процесс можно наблюдать в любых социальных контекстах: от профессиональных сообществ до национальных объединений. Стереотипизация создаёт ощущение ясности там, где её нет, и этим защищает группу от ощущения потери контроля.

Конкуренция: сила противостояния

Группы, находящиеся в состоянии конфликта или напряжения, всегда будут конкурировать. Это не только про выживание — конкуренция позволяет группе мобилизовать свои ресурсы, укрепить внутренние связи и заявить о своей силе. Когда две группы находятся в состоянии соперничества, у них активируется коллективная энергия, направленная на удержание границ и демонстрацию силы. Это поддерживает внутреннюю динамику и снижает тревогу, связанную с неопределённостью.

Чужой как точка идентификации

Парадокс в том, что группа нуждается в чужом не только для защиты от хаоса, но и для определения собственной идентичности. Чужие становятся зеркалом, в котором отражаются недостатки, страхи и скрытые желания. Без этого зеркала группа утрачивает возможность видеть себя целостно. Эта дуальность проявляется во всём: и в формировании иерархий, и в создании ритуалов. Пока у группы есть внешний ориентир — «чужой», она способна формировать свои внутренние процессы более структурировано.

Лидер как точка напряжения

Когда внутри группы появляется напряжение, оно проецируется на лидера. Это тот самый момент, когда чужой становится внутренним: лидер, как носитель коллективных ожиданий и тревог, превращается в объект амбивалентных чувств. Если лидер достаточно устойчив, он удерживает эту проекцию, позволяя группе сохранять целостность. Если нет — группа начинает распадаться на подгруппы, каждая из которых ищет свою точку идентификации.

Креативное столкновение: когда свои и чужие создают новое

Но есть и иной сценарий. Когда группа осознаёт свою потребность в чужом и принимает её как часть своего процесса, начинается креативное столкновение. Это точка роста, в которой напряжение между идентичностями не уничтожает группу, а позволяет ей интегрировать новые смыслы и взгляды.

Коллективное бессознательное всегда действует с огромной силой (нем. gewaltig), и эта сила способна как разрушать, так и создавать. Группы, которые осознают свою потребность в чужих, могут использовать этот процесс для внутреннего роста, а не для разрушения. Таким образом, чужие нужны группе не для того, чтобы постоянно противостоять, а чтобы осознать свою уникальность через диалог с иным. Это движение от непримиримости к интеграции, от разрушения к созиданию. И именно в этой точке напряжения рождается новый смысл — когда группа становится зрелой и способной не только к защите, но и к творчеству.

Направленность страдать: кто такая вооружённая жертва и зачем ей власть

В психоанализе нет банальных формулировок вроде «он любит страдать». Если человек страдает — значит, психике это зачем-то нужно. Мы не выбираем боль, потому что не знаем ничего другого, а мы выбираем боль, потому что она даёт нечто ценное: ощущение влияния. Возможность быть. Структуру. Роль. И вот здесь появляется один из самых тонких и пугающе точных концептов — фигура вооружённой жертвы. Это не тот, кто страдает, потому что оказался в зависимости. Это не тот, кого действительно притесняют. Это не беспомощная фигура. Напротив — вооружённая жертва всегда имеет власть. Только не знает, как с ней обращаться. Это тот, кто выбирает страдание как средство управления другими. Бессознательно. Через слёзы — управлять чужой виной. Через молчание — вызывать стыд. Через отказ от помощи — создавать вокруг атмосферу невозможности. Через демонстративное саморазрушение — держа систему в напряжении. Это не манипуляция в бытовом смысле. Это гораздо глубже. Это — бессознательное воспроизводство схемы, в которой страдание становится формой воздействия. Самой легитимной. Самой оправданной. Самой недоступной для критики.

Парадокс? Не совсем. Это честная, хоть и бессознательная сделка: я не буду брать на себя ответственность, но я буду страдать так, чтобы все остальные чувствовали себя виноватыми. Это форма власти, в которую встроено отрицание этой власти. Это и есть ключ. Потому что для вооружённой жертвы признать свою силу — значит оказаться в зоне агрессора. А стать агрессором — непереносимо. Агрессор — это же плохой. А плохим быть нельзя. Ведь вся сцена построена на том, что я страдаю, а значит — я чист. Я свят. Я пострадавший. Психоанализ здесь особенно точен. Он показывает: вооружённая жертва не принимает свою силу, потому что не прошла базовую триангуляцию. Она осталась внутри детской диады, где один — хороший, а другой — плохой. Где разделение на чувства не случилось. Где амбивалентность невозможна. Там, где я не могу одновременно злиться и любить, я вынужден выбрать: или я всё время хороший, или я всё время злой. И если я не хочу быть злым — я останусь страдающим. Потому что страдание оправдывает всё. Отсюда и направленность страдать. Это не мазохизм. Это не желание боли. Это отказ от движения. От перехода. От признания. Потому что чтобы признать свою агрессию — надо взять на себя риск. А это значит отказаться от оружия, которое так удобно держать в руках. От образа. От статуса. От того ощущения, что всё контролируется… через страдание. И ведь это не всегда личная история. Есть целые группы, целые сообщества, которые строят свою коллективную идентичность на роли вооружённой жертвы. Культура обиженности. Эстетика боли. Риторика «вы мне должны». Это не вина. Это структура. Это то, что даёт устойчивость, потому что другой — всегда должен. А я — всегда не могу. Это сценарий, в котором ничто не развивается. Только повторяется. Только воспроизводится. Только усиливается. И в этом — главная опасность. Потому что вооружённая жертва не только не живёт. Она не даёт жить другим.

Но давайте не спешить с обвинениями. Это не патология. Это та самая психодинамическая точка, где человек остался без взрослого взгляда на реальность. Где всё ещё хочется быть только хорошим. Где непереносимо признать, что я тоже причиняю боль. Что моя вина — это иногда способ не брать ответственность. Что моё страдание — это иногда форма власти. И всё же — выход возможен. Только не через «перестань страдать». И не через «возьми себя в руки». Это бессмысленно. Выход — в другом. В признании. В осознании. В прохождении триангуляции. Когда я могу увидеть, что агрессия — это не зло. Это просто энергия. Что обида — это не правда. Это чувство. Что сила — это не угроза. Это способность двигаться. И если я могу остаться с этим знанием, не разрушив себя, — тогда начинается взрослая позиция. Тогда я могу перестать страдать, потому что я могу быть тем, кто чувствует, и тем, кто действует. Потому что я принимаю свою тень. Потому что я знаю, что моя ценность — не в роли. А в осознанности.

Вот что говорит психоанализ о направленности страдать. Что это не вина. Не слабость. Не каприз. А структура. Которая, однажды понятая, может быть преобразована. Не разрушена — а развёрнута. В зрелость. В действие. В свободу.

Триангуляция. Как психика учится видеть себя

До какого-то момента всё кажется простым: есть Я и Другой. Тот, кто смотрит, отвечает, кормит, молчит, исчезает. В этом раннем поле — без границ и без дистанции — формируется диада. Её основа не в словах, а в ощущении: я есть, потому что ты на меня смотришь. Потому что твой отклик существует. Потому что между мной и тобой нет третьего — значит, всё ещё цельное. Но как только в отношениях появляется напряжение, различие, несовпадение — диада трещит. Ребёнок сталкивается с ограничением, мать устала, потребности не удовлетворяются сразу. И вот возникает невозможность: быть в слиянии — уже невыносимо, а выйти из него — некуда. Если в этот момент в психике не формируется третий, всё замыкается на круге страха и вины. Я не получаю — значит, я плохой. Ты не даёшь — значит, ты отвергла. Эмоции обрушиваются, но не различаются. Мир становится либо идеальным, либо катастрофическим. В нём нет оттенков. Только всё или ничего. Фигура третьего — не просто дополнительный человек. Это структура восприятия. Это способность вынести амбивалентность: к тем, кто любим и отвергнут одновременно. Это место, в которое можно отступить, чтобы не исчезнуть. Где можно осмыслить, что чувства не отменяют отношений. Где злость не разрушает, а проявляется. Где границы не караются, а выносятся. Триангуляция — это не утешение. Это структура различения. Она не говорит: «всё в порядке». Она даёт форму. Она говорит: «это возможно». Возможно — быть не только хорошим. Не быть только любимым. Не быть только правым. Возможно — чувствовать и выдерживать. И снова возвращаться. Когда в психике появляется третий — внутренний или внешний, — человек учится видеть. Уже не только «что я чувствую», но и «где я в этом». Уже не только «что мне сделали», но и «как это со мной связано». Уже не только «кто виноват», но и «где моё». Именно с появлением этой фигуры становятся возможными различие, иерархия, дистанция, выбор. Диалог. Не защита от чувств, а возможность их держать. Не паника от потери, а возможность вынести отсутствие и вернуться.

В анализе третий — это не сам аналитик. Это то, что появляется между. Это тема, которую выдерживают вдвоём. Это угол зрения, который делает возможным видеть не только то, что хочется сказать, но и то, что до сих пор было скрыто. Это то, что создаёт пространство. И это не только пространство для речи. Это пространство для смысла. Пока третий не оформлен, человек живёт как в диаде: между симбиозом и отвержением, между страхом наказания и тоской по полному слиянию. Но с третьим возможна интеграция: уже не нужно выбирать — любовь или свобода, принадлежность или различие, злость или контакт. Всё становится возможным. Уже не разрывая. Уже не отказываясь.

Триангуляция — это психический навык. Но это ещё и тоска. Потому что фигура третьего — часто утраченная. И вся последующая жизнь становится поиском: кого можно поставить на это место? Кто выдержит, когда я не совпаду? Кто не отвернётся, когда я скажу правду? Кто не исчезнет, если я проявлюсь? Этот поиск — основа отношений. Основа религий. Основа внутреннего пути. И когда внутри появляется структура, которая может держать третью точку, психика перестаёт разрушаться от различий. Она перестаёт капсулироваться в одном. Она перестаёт замыкаться. Появляется движение. Появляется взгляд. Появляется возможность видеть. Себя — в другом. И другого — в себе.

Триангуляция — это не просто переход от двух к трём. Это то, что делает возможным внутреннюю сложность. Вначале — только мама. Тепло её тела, отклик её взгляда, ритм её дыхания становятся доказательством того, что мир существует. Её присутствие — как воздух, который не замечают, но которым дышат. Ребёнок не требует — он существует внутри внимания. А внимание неотделимо от любви. Всё, что происходит, — слияние, тотальное, без различий. Я — это ты. Ты — это я. Мир — это тот, кто меня любит. Но с каждым днём психика взрослеет. И с каждым днём нарастает ощущение: мать не всегда здесь. Она может быть занята. Может быть раздражена. Может не ответить. Может отказать. Может поставить границу. И тогда начинается первое напряжение: потребность остаётся, а отклик становится нестабильным. Возникает злость. Возникает страх. Возникает протест. Но он ещё не может быть выражен. Потому что объект любви — один. И потерять его страшно. Если на этом этапе нет третьей фигуры, если внутри психики не оформляется та точка, куда можно отступить, — ребёнок застревает в ловушке. Либо он подавляет агрессию и становится послушным, лишаясь живости. Либо он обрушивается на мать, разрушая слияние. Либо он капсулируется в себе, уходя в тень. Всё это — попытки справиться с невозможностью различить: я люблю, но и злюсь. Я хочу быть рядом, но и хочу уйти.Фигура отца, как её понимает психоанализ, — не тот, кто воспитывает. А тот, кто обозначает границу. Кто подтверждает: твои чувства реальны. Кто выдерживает напряжение между ребёнком и матерью, не разрушая ни одного из полюсов. Когда ребёнок приходит и говорит: «Мама злая. Я её не люблю», — отец не говорит: «Не говори так». Он говорит: «Да, ты обижен. Тебе сейчас трудно. Это можно чувствовать». Он не отменяет мать, но и не отказывает ребёнку в праве на агрессию. Это и есть пространство третьего: где не надо выбирать между хорошим и плохим. Где можно быть живым, не разрушая отношений. Если этого опыта нет — психика остаётся в диаде. И вся последующая жизнь превращается в череду повторений. Отношения становятся местом битвы: любовь или свобода, согласие или изгнание, признание или изгойство. Люди ищут ту фигуру, которая сможет выдержать: «Я злюсь. Я недоволен. Мне больно» — и не исчезнет. Не отвергнет. Не закроется. Психоанализ называет этот переход триангуляцией. Не как социальную конструкцию, а как внутреннее событие. Это не «мама, папа, я» как семья. Это Я, Другой и Точка зрения. Это способность вынести, что тот, кого я люблю, может не соответствовать моим ожиданиям. И я могу его злить. И он может меня ограничивать. И при этом контакт может сохраниться. Всё, что психоанализ делает, — он возвращает утопию. Тот конструкт, в котором ребёнок может быть понятым, не обрушиваясь в вину. Может быть злым, не становясь плохим. Может быть свободным, не становясь одиноким. Именно этот конструкт делает возможным выход из бессознательных петель: если я сержусь — меня накажут, если я страдаю — меня полюбят, если я подавляю себя — меня примут. Но психика безутешно тоскует. По тому, чего не было. Или было, но недолго. Или было, но не выдерживало напряжения. И всё, что она потом делает, — это поиск. Поиск пространства, где можно было бы наконец не выбирать. Где можно было бы чувствовать, различать, не стыдиться, не бояться быть отвергнутым. Именно поэтому триангуляция — не просто структура отношений. Это внутренний опыт. Это архитектура зрелости. Это способность вынести, что мир не совпадает с желанием, но не становится враждебным. Это то, что делает возможным иерархию, закон, конфликт, союз. Это то, что отличает капсулу от живого пространства. Когда внутри формируется фигура третьего — психика перестаёт метаться. Она перестаёт цепляться. Перестаёт бояться различий. И тогда появляется самое главное — возможность выдерживать амбивалентность. Не только в других. В себе. Возможность быть собой — без страха потерять любовь. Возможность жить. Без иллюзии идеальной матери. Без ужаса наказания. С правом быть разным. И тогда становится возможным то, что невозможно до тех пор, пока психика застряла в диаде: выйти из себя, чтобы посмотреть на себя. И вернуться — не разрушенным, а понятым. Не отвергнутым, а принятым. Не хорошим или плохим — а настоящим.

Психодинамическая система координат

Когда мы говорим о потребностях и страхах, нас неизбежно тянет к упрощениям. Хочется определить себя: я — про близость, я — про свободу, я — про стабильность, я — про перемены. Но психика не живёт по правилам типологий. Она многослойна, изменчива, амбивалентна. В разные периоды жизни, в разных отношениях, в разных фазах развития мы активируем разные потребности и сталкиваемся с разными страхами.

В одной из предыдущих глав мы уже обозначили базовую модель: четыре ключевые координаты, четыре вектора движения — и страхи, с которыми сопряжено каждое из направлений. Мы начали размышление о внутренней географии психики: о том, что страхи не случайны, а потребности не всегда осознаются. Что структура личности — это не просто сумма качеств, а система внутренних напряжений, сдержек, механизмов защиты и глубинных ожиданий. Теперь мы углубим это размышление. Эта глава предлагает взглянуть на внутреннюю динамику через другую оптику — через коллектив. Мы не классифицируем людей, мы описываем внутренние фигуры — части психики, которые берут на себя функцию удержания связи, автономии, стабильности или изменения. Эти фигуры активны не только внутри нас, но и в группах: в командах, в семьях, в терапевтических пространствах. Речь пойдёт не о диагнозе, а о навигации. Не о том, кем вы являетесь, а о том, как можно двигаться — в себе и среди других. Эта система — инструмент размышления. Она даёт язык для описания сложных процессов: как возникают конфликты, что пугает в других, почему мы хотим одно, а делаем другое, почему иногда чужая потребность воспринимается как угроза и как из многообразия состояний собирать устойчивую внутреннюю структуру. Мы войдём в каждую координату через её ключевую потребность, затем — через страх, и далее — через то, как она звучит в коллективной динамике. Это позволит не просто узнать себя — но распознать другого. Не запутаться в реакции, а различить — кто сейчас говорит во мне и в нём. А в финале мы сделаем ещё один шаг. Выйдем из линейного мышления, в котором предполагается баланс между противоположностями. Потому что психика не живёт на плоскости — она движется в объёме. Важно не только удерживать себя между близостью и дистанцией, между переменами и постоянством. Куда важнее — научиться видеть пересечения: те точки, где встречаются две оси, формируя пространство зрелых форм. Там, где близость соединяется с постоянством. Где дистанция поддержана стабильностью. Где перемены не разрушают контакт, а обновляют его. Где свобода и привязанность не исключают, а усиливают друг друга. В этих квадратах — подлинная сложность. И подлинная возможность.

Координата перемен и страх постоянства в коллективной динамике

В каждом коллективе — будь то команда, группа, сообщество или временное объединение — со временем начинают звучать голоса тех, кто приносит с собой ветер. Их не всегда видно сразу, но слышно почти мгновенно: они задают вопросы, провоцируют движение, вносят искажения в устойчивый ритм. Это фигура человека с высокой потребностью в переменах. Такой участник обладает способностью оживлять пространство: туда, где всё было «как всегда», он приносит «а что, если иначе». Он не просто креативен — он структурно неспокоен. Его психическая организация настроена на восприятие изменений как способа быть, как формы самосохранения и самоощущения. Его энергия — это смесь любопытства, визионерства, скорости и вкуса к риску. Он может быть центром идей, вдохновителем и разрушителем. Его тень — скука и повтор. Его страх — застрять, быть пойманным в правило, иерархию, форму.

В группе такая фигура вызывает двойственное чувство. С одной стороны, она восхищает: кажется, что с этим человеком можно выйти за пределы известного. С другой — раздражает, тревожит, провоцирует страх у тех, чья психика держится за стабильность. Он часто оказывается в бессознательной роли нарушителя или чужака. Ему вменяют в вину «слишком много», «слишком быстро», «слишком остро». Группа инстинктивно пытается его затормозить, встроить, приручить или отвергнуть. Парадокс в том, что такая фигура сама боится быть отброшенной. Страх не быть принятым, страх зависимости от ритуала и рутинного хода вещей делает её ещё более подвижной, ещё более непредсказуемой. Это не бунт ради разрушения, это способ не исчезнуть в стабильности.

Психодинамически мы можем думать, что за этой фигурой стоит ранний опыт, где безопасность ассоциировалась не с постоянством, а с изменениями. Может быть, в этом опыте перемена была единственным способом избежать застывшей боли, замороженной обиды, застывшей агрессии. Тогда перемена становится не роскошью, а условием выживания. И уже позже — стилем, а затем и ролью в коллективном бессознательном.

Потребность в переменах проявляется через следующие качествакреативностьжеланиенаслаждениевизионерстволюбопытствоинновациискоростьподвижностьизобретательностьсмелостьхрабростьготовность к рискуоткрытиегибкостьуверенностьисследованиестремление к властивызоввопросытолерантность к неизвестностивозможность ошибаться

Страхи, сопровождающие потребность в переменахограничениямонотонностьиерархияскукаправилазаконыструктурарутинанеблагодарностьстрах застрятьизбыточная стабильностьстагнациястрах не успетьстрах зависимости от рамокбыть изгоембыть непринятымрасставаниеблизость

Координата близости и страх дистанции в коллективной динамике

Если в коллективе появляется тот, кто несёт с собой тепло, соединённость и умение быть рядом, — группа это чувствует сразу. Это не тот, кто стремится изменить правила, а тот, кто держит людей в поле. Его присутствие — клей, а не трещина. Это фигура, чья психическая организация выстроена вокруг потребности в близости. Он чувствует нюансы. Его внимание персонализировано. Он способен распознать тень в голосе, дрожь в паузе и остаться рядом, не отворачиваясь. Его внутренняя настройка — на соединение. На то, чтобы быть с кем-то, ради кого-то, внутри чего-то. Он соединяет: людей, смыслы, этапы. Через заботу, эмпатию, юмор, ресурсы, совместное время. Его дар — держать. Его слабость — остаться одному. Группе с ним хорошо. Он делает пространство безопасным, надёжным, человеческим. Он может быть харизматичным центром, но не за счёт доминирования, а за счёт способности быть прозрачным, определённым и интересующимся. Его сила — в устойчивой связи. Но именно поэтому его и ранит больше других: он боится потерять то, к чему привязался. Страх дистанции — его тень. Страх разлуки, отказа, обесценивания. Он уязвим в конфликте, может избегать агрессии, не выносит отвержения, боли, холода. Его личная история часто связана с опытами, в которых связь была нестабильной: или слишком интенсивной, или слишком краткой, или небезопасной. Он научился удерживать, но не отпускать. В коллективе он может становиться хранителем атмосферы, тем, кто сглаживает напряжение, кто заботится о невидимом. Но и тем, кто страдает, когда контакт нарушается. Он может переживать это как личную катастрофу — даже если разрыв вовсе не о нём.

Психодинамически мы можем предполагать, что потребность в близости формируется на фоне фрустрации в раннем контакте. Там, где связь была болезненной, человек развивает особую чувствительность к её качеству. И тогда близость становится не только потребностью, но и способом контролировать страх отвержения.

Потребность в близости проявляется через следующие качествасемейственностьконтактсвязизаботаглубинаэмпатиялояльностькомпаниягостеприимствоопределённостьпредсказуемостьудержание структурыхаризмапрозрачностьотношениеюморресурсностьинтерессмелостьсамодостаточность

Страхи, сопровождающие потребность в близостистрах дистанциистрах потерьстрах отказастрах одиночествастрах конфликтовстрах разлукиобесцениваниенападениеагрессияравнодушиеотвержениенасмешкабыть запуганнымне вырасти

Координата постоянства и страх перемен в коллективной динамике

Некоторые фигуры в группе появляются не для того, чтобы двигать, а чтобы удерживать. Они не спешат. Они присматриваются. Их тишина не пассивна — в ней выстраивается структура. Это не те, кто создаёт новые миры, а те, кто берёт на себя ответственность за то, чтобы этот мир не разрушился. Это фигура с ярко выраженной потребностью в постоянстве. В коллективе они воплощают стабильность. Их психическая организация ориентирована на то, чтобы создавать порядок и выдерживать его. Их ценности — в устойчивости, прогнозе, длительности. Они склонны к фундаментальному мышлению, зрелым оценкам, неспешному выстраиванию логики. Их присутствие даёт группе ощущение опоры. Они склонны к дисциплине, держат в фокусе цель, план, результат. Через ритуалы и повтор они создают предсказуемую ткань группового взаимодействия. Группе с ними спокойно. На них можно положиться. Их ценят за надёжность и аккуратность, за терпение и серьёзность. Но и одновременно они могут вызывать сопротивление у тех, кто склонен к скорости, импровизации, спонтанности. Их насторожённость к новому может быть воспринята как страх, их упрямство — как закрытость. И в этом есть правда. Фигура постоянства боится перемен. В её бессознательном хаос равен угрозе. Спонтанность пугает, неопределённость вызывает тревогу. Они с трудом справляются с неожиданным. Им нужен план, структура, система. Потому что когда структура рушится — появляется страх провала. И даже не столько фактического, сколько экзистенциального: страх не справиться, не выдержать, не выжить.

Психодинамически можно предположить, что эта потребность возникает из опыта, где безопасность зависела от предсказуемости. Где хаос взрослых или мира воспринимался как угроза. Тогда контроль становится способом избежать распада. А привязанность к порядку — не чертой, а судьбой. В группе такая фигура — хранитель норм. Но если напряжение возрастает, она может становиться источником сопротивления изменениям, торможения или обвинений в адрес тех, кто слишком подвижен. В её страхе не злость, а глубинная тревога. Потеря порядка для неё равна смерти — или, что страшнее, бессмысленной жизни.

Потребность в постоянстве проявляется через следующие качестваконтрольтерпениепорядокопределённостьбезопасностьпредсказуемостьаккуратностьдлительностьтрадицияориентацияосновательностьфундаментальностьзрелостьдисциплинаритуалыпрогнозпрогнозируемостьупрямствонадёжностькачествопланпрогрессверностьстабильность

Страхи, сопровождающие потребность в постоянствестрах ошибкистрах беспокойстваспонтанностьнепредсказуемостьхаоспеременанеопределённостьскукасмерть или смерть жизнибыть как всезастойрискидействияне оправдать ожиданияпровал

Координата дистанции и страх близости в коллективной динамике

Иногда в группе появляется фигура, рядом с которой становится ясно: никто никому ничего не должен. Воздух делается суше, границы — яснее, и каждый внезапно чувствует, где он заканчивается. Это не холод, это форма уважения. Это фигура с выраженной потребностью в дистанции. Она не стремится раствориться в группе, она сохраняет себя. Её психика настроена на автономию, свободу и самоопределение. Она мыслит ясно, говорит формально, действует чётко. Умеет отдаляться — не как форма отчуждения, а как способ остаться собой. В её пространстве много структуры, целей и ответственности. Она способна организовывать, направлять, продвигать темы. Она создаёт дистанцию не ради контроля, а ради внутренней ясности.

В коллективе такая фигура приносит порядок, фокус и логику. Она не вовлекается в спонтанные слияния и эмоциональные волны, предпочитая аналитический подход, правила и договорённости. Её лидерство — это не харизма контакта, а сила дистанции. Она может быть ресурсом, если у группы есть запрос на зрелость, или раздражителем, если в группе доминирует эмоциональность. Но за этим достоинством часто скрыт страх. Страх близости. Не как телесного сближения, а как утраты границы. Её пугают эмоции, зависимость, неясные отношения, возможность быть использованной. Она боится быть поглощённой, стать слабой, потерять автономность. Поэтому устанавливает чёткие роли, рационализирует чувства, уходит в формальность.

Психодинамически можно предполагать, что потребность в дистанции возникает из опыта, где близость была небезопасной. Там, где контакт означал вторжение, где чувства становились оружием, а любовь — способом контроля. Тогда дистанция становится формой выживания. Не замкнутостью, а необходимой прослойкой между собой и другими. В группе такая фигура может быть тем, кто «выходит из круга», кто отказывается от участия в «душевности» и называет вещи холодно и точно. Её уважают за границы, но могут обвинять в чёрствости. Важно помнить: за её стенами — не пустота, а история. И за каждым «я сам» стоит страх растворения в чужом.

Потребность в дистанции проявляется через следующие качествасвободанезависимостьсамоопределениесамореализациялидерствоформальностьрациональностьчёткие границыпродвижение темдавление (давить)целеустремлённостьаналитичностьодиночествоконтрольуважение к правиламвысокая нагрузочная способностьвысокая организация

Страхи, сопровождающие потребность в дистанцииповерхностностьподчинениезависимостьэмоциинарушение границбеспомощностьпоглощениебольнедовериеограниченияблизостьуязвимостьнепринятиеиспользованиебыть слабымпотеря автономности

Четыре фигуры — одна психика

Все эти четыре фигуры живут внутри нас. Мы не один тип, не одна координата. Мы — сцена, на которой поочерёдно появляются разные потребности, разные страхи, разные голоса. Иногда доминирует потребность в близости — и мы ищем тепло и сопричастность. Иногда просыпается внутренняя фигура перемен — и хочется разрушить всё до основания и начать сначала. В иных моментах важно только одно — сохранить порядок, удержать ритуал, не дать хаосу прорваться. А порой сильнее всего звучит голос дистанции, требуя свободы, независимости, границ.

Искусство психодинамического пространства — не в том, чтобы выбрать одну из этих фигур. А в том, чтобы научиться слышать их всех. Понимать, какая часть активна сейчас. Что именно она хочет? Чего боится? В каком контексте она появилась? Управление собой начинается с этой внутренней настройки. Не с подавления импульса, а с тонкой настройки чувствительности к своим потребностям. Там, где мы умеем замечать потребность, — страх перестаёт управлять. Мы становимся не заложниками реакции, а субъектами выбора. Мы можем опираться не только на то, что пугает, но и на то, что важно. Не только защищаться, но и строить. И тогда появляется вторая возможность — дипломатия с другими. Понимание, что в каждом — своя активная фигура. Кто-то сейчас нуждается в предсказуемости, кто-то — в новизне, кто-то — в контакте, кто-то — в уединении. Видеть это — значит уметь взаимодействовать. Не ломать, не подчинять, не отстаивать ценой разрыва. А заходить гибко, точно, с пониманием. Строить отношения, продвигать свои цели, сохраняя контакт и ясность. Это и есть зрелость: когда мы не играем одну роль всё время, а умеем быть многоголосыми. Когда мы не путаем чужой страх со своей угрозой. Когда мы уважаем свою координату — и распознаём координату другого. Это и есть работа зрелой психики — различия, а не слияние. Держать в поле и себя, и другого, не обесценивая, не исчезая, не нападая.

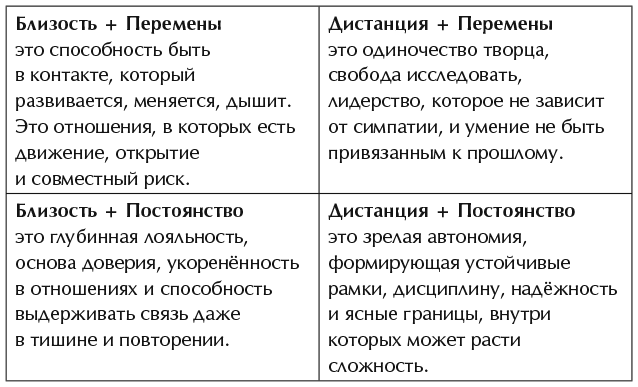

Психодинамически мы можем сказать, что координаты — это не просто черты характера, а результат многослойной внутренней работы, след ранних привязанностей, адаптаций и оборон. Это матрицы, в которых психика когда-то научилась выживать, а потом — существовать, действовать, любить. Они не конфликтуют между собой, они сосуществуют. Но в каждом контексте что-то звучит громче, а что-то — уходит в фон. И если мы это понимаем, мы больше не обязаны реагировать автоматизмом. У нас появляется возможность выбирать. Каждое столкновение в группе, в паре, в работе — это не только про внешний конфликт. Это всегда и про внутренний выбор: какую свою часть я сейчас включу? Кого я поставлю на сцену — исследователя, хранителя, собеседника или одиночку? И как я смогу услышать фигуру напротив — не как врага, а как чью-то невыносимую потребность, озвученную в иной форме? Именно здесь начинается подлинная сложность — и подлинное искусство жизни с другими. Не побеждать, не подчиняться, не растворяться, а остаться в контакте с собой и с ним, удерживая многозначность, не впадая в простые схемы. Это и есть психодинамическое мышление: мышление, способное выдерживать парадоксы. Именно здесь появляется свобода — быть в любой координате и не терять ориентир. Но главное — понять, что смысл не в том, чтобы выбрать, по какому полюсу мы движемся: между близостью и дистанцией или между переменами и постоянством. Эта система координат — не просто две дихотомии, не два противоположных вектора, между которыми надо удерживать внутренний «шпагат». Это пространство, где важны не только крайности, но и пересечения. Настоящая сложность и настоящая зрелость начинаются тогда, когда мы перестаём мыслить себя только в терминах полюсов. Мы начинаем работать с квадратами. Мы видим не только напряжение между близостью и дистанцией, но и возможность их сочетания с осью перемен и постоянства. Тогда рождаются новые фигуры:

В этих квадратах больше чем просто баланс. Это уже не компромисс между противоположностями, а сложная архитектура психики, где каждый угол — активен, осознан и доступен. Где мы умеем не только перемещаться между точками, но и использовать их пересечения как ресурс. Психодинамическая зрелость — это способность двигаться не по прямой, а в объёме. Видеть не выбор, а структуру. Не только «или», но и «и». Не только защиту, но и потребность. Не только другого, но и себя — во множественном числе.

Психоанализ: цена прозрения

Если психоанализ — это путь к глубинному пониманию человеческой психики, то почему он так дорог? И речь не только о финансовых затратах, но и о внутренних ресурсах, которые мы вкладываем в этот процесс. Чтобы по-настоящему погрузиться в психоанализ, нужно быть готовым заплатить его цену, и эта цена многослойна.

Цена входа

Финансовая. Психоанализ часто ассоциируется с элитарностью и недоступностью для многих. Высокая стоимость сеансов становится барьером на пути к самопознанию. Но почему эта цена так велика? Исторически еще Зигмунд Фрейд назначал за свои сессии сумму, равную месячному доходу рабочего. Сегодня психоанализ остается одной из самых дорогостоящих форм терапии. Это не только вопрос престижа или профессиональной квалификации аналитика, но и признание ценности длительного, вдумчивого процесса, требующего от аналитика не меньшего вовлечения, чем от пациента. Финансовая стоимость — это метафора трудности путешествия внутрь себя: путь требует времени, терпения и самоотдачи.

Эмоциональная. Цена психоанализа не ограничивается деньгами. Это процесс, который заставляет соприкоснуться с тем, от чего мы бежали, что вытесняли, что избегали осмыслить. Иногда это раскрытие вызывает боль, разочарование и даже отчаяние. Но без этой встречи с внутренними тенями невозможно преобразование. Анализ обнажает не только потенциал, но и уязвимости, требуя честности перед собой. Это цена за возможность встретиться с реальными аспектами своей личности, а не с иллюзиями о себе.

Временная. Психоанализ — это долгий путь, и в этом его принципиальное отличие от краткосрочных терапевтических подходов. Недели сменяются месяцами, месяцы — годами. Не все готовы инвестировать сотни часов в процесс, где нет гарантий быстрых результатов. Но этот темп не случайный: чтобы бессознательное начало разговаривать, нужно дать ему время на формирование диалога. В этом — парадокс психоанализа: чтобы быстрее прийти к себе, нужно замедлиться. Психика не терпит спешки, и именно в этом отказе от немедленного ответа раскрывается её глубина.

Возврат инвестиций

Личное развитие. Что даёт психоанализ в долгосрочной перспективе? Прежде всего — возможность принимать решения, опираясь на более осознанное понимание своих мотивов. Это не только расширяет границы самопознания, но и влияет на качество жизни. Глубокое осознание своих паттернов позволяет разорвать цепи повторяющихся сценариев. Это свобода от автоматизмов и возможность быть собой без страха оценки.

Улучшение психического здоровья. Психоанализ часто не даёт немедленного облегчения, но накапливает потенциал для устойчивого благополучия. Когда травмы перестают управлять поведением, а конфликты получают признание и осмысление, внутренняя устойчивость возрастает. Пациент обретает способность не убегать от сложных переживаний, а принимать их как часть своей истории.

Расширение мировоззрения. Психоанализ меняет взгляд на мир. Он позволяет видеть не только внешние проявления, но и скрытые механизмы, которые управляют нами и окружающими. Это своеобразное философское просветление, при котором иллюзии отступают, а вместо них приходит готовность жить с непознаваемостью и неустойчивостью.

Парадокс ценности

Чем глубже погружаешься в психоанализ, тем яснее осознаёшь: его истинная ценность не поддаётся рациональному учёту. Это не просто терапия — это способ существования, стиль мысли, попытка интеграции противоречий. И в этом — его вызов: можно ли оценить внутреннюю свободу в материальных терминах? Психоанализ заставляет отказаться от привычного восприятия ценности. Он не даёт утешения в виде готовых выводов, не предлагает быстрых решений. Но он освобождает от иллюзии контроля и всевластия, позволяя увидеть свою слабость и уязвимость как источник силы. Таким образом, цена психоанализа — это не столько плата за услугу, сколько инвестиция в глубокое понимание себя. Это плата за то, чтобы выйти за пределы привычного взгляда на мир, научиться жить с противоречиями и признать свою конечность. Это цена свободы — той, которая приходит не через покорение мира, а через принятие его сложности.

Психоанализ: искусство задавать вопросы

С одной стороны, на пике своей популярности психоанализ задал тренд на исследование себя. Он вошел в культуру, вдохновляя философию, искусство, литературу. С другой — так и не стал мейнстримом. Возможно, потому что он требует от нас слишком многого: времени, энергии, готовности заглянуть в свои тени. В мире, где всё больше ценится быстрота решений и готовые ответы, психоанализ идет против течения. Он не предлагает решений. Он учит жить с вопросами. Проблемы остаются, но меняется перспектива. Невротический ад превращается в тяжёлые будни.

Проблема психоанализа номер один: психоанализ требует усилий. Это не пассивное потребление знаний, а активное исследование. Нужно думать, сомневаться, задавать вопросы самому себе. Не все готовы выдержать эту интеллектуальную нагрузку.

Проблема психоанализа номер два: разоблачение собственных иллюзий — болезненный процесс. Когда встречаешься с правдой о себе, многое рушится. Зато становится видно, что было фальшивым.

Проблема психоанализа номер три: анализ меняет систему ценностей. Иногда приходится отказываться от старых связей, которые больше не поддерживают ваше новое состояние. Это болезненный, но необходимый этап.

И что опытный пользователь кушетки с годами получает взамен?

• Умение сомневаться: психоанализ учит уважать неопределенность. В жизни редко бывают однозначные ответы. Это освобождает от необходимости все контролировать и позволяет принимать вещи такими, какие они есть. В современном мире это одно из самых востребованных качеств и компетенций.