Книга: 100 великих сражений Второй мировой

Назад: Керченско-Феодосийская операция

Дальше: Торопецко-Холмская операция

Контрнаступление советских войск под Москвой

После того как в конце ноября – начале декабря упорной обороной и контрударами были сорваны последние попытки германской армии прорваться к Москве, инициатива действий стала переходить к советским войскам. Немецкие войска понесли тяжелые потери в живой силе и технике, их боевой дух был надломлен. Создались условия для перехода Красной армии в контрнаступление.

Замысел советского командования заключался в том, чтобы разгромить и отбросить ударные группировки противника дальше от столицы. Основная задача в контрнаступлении возлагалась на Западный фронт (командующий – генерал армии Г.К. Жуков). Севернее и южнее наносили удары войска Калининского (командующий – генерал-полковник И.С. Конев) и Юго-Западного (командующий – Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко, с 18 декабря 1941 года – генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) фронтов. Значительную роль в контрнаступлении сыграли авиация Резерва Верховного главнокомандования и партизаны, действовавшие на занятой противником территории.

Красная армия должна была начать контрнаступление в трудных условиях, когда численное превосходство в живой силе, артиллерии и танках было еще на стороне противника. В советских войсках под Москвой к началу декабря насчитывалось около 720 тысяч человек, 5900 орудий и минометов, 415 установок реактивной артиллерии, 670 танков (в том числе 205 тяжелых и средних) и 760 самолетов (из них 590 – новых конструкций). Немецкие войска в это время имели 800 000 человек, около 10 400 орудий и минометов, 1000 танков и свыше 600 самолетов.

Ставка Верховного главнокомандования в своих планах сделала расчет на измотанность войск противника, отсутствие у них подготовленной обороны и оперативных резервов, их растянутость на 1000‐км фронте, неподготовленность к ведению боевых действий в зимних условиях, высокий моральный дух советских войск и их выгодное оперативное положение по отношению к крыльям немецкой группировки. Скрытное сосредоточение стратегических резервов на направлениях главных ударов и правильный выбор времени их нанесения должны были обеспечить внезапность контрнаступления и в известной мере компенсировать недостаток сил и средств.

Контрнаступление началось без оперативной паузы 5–6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в силах и средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин – Москва и освободили ряд населенных пунктов. Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов.

Сильные удары войск Красной армии по фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили немецкое командование принять меры по спасению своих войск от разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря – Истру, 12 декабря – Солнечногорск, 13 декабря – Ефремов, 15 декабря – Клин, 16 декабря – Калинин, 20 декабря – Волоколамск. К началу января 1942 года войска правого крыла Западного фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово – Старица. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января – Малоярославец, 4 января – Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Западного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 18 декабря 1941 года, командующий – генерал Я.Т. Черевиченко).

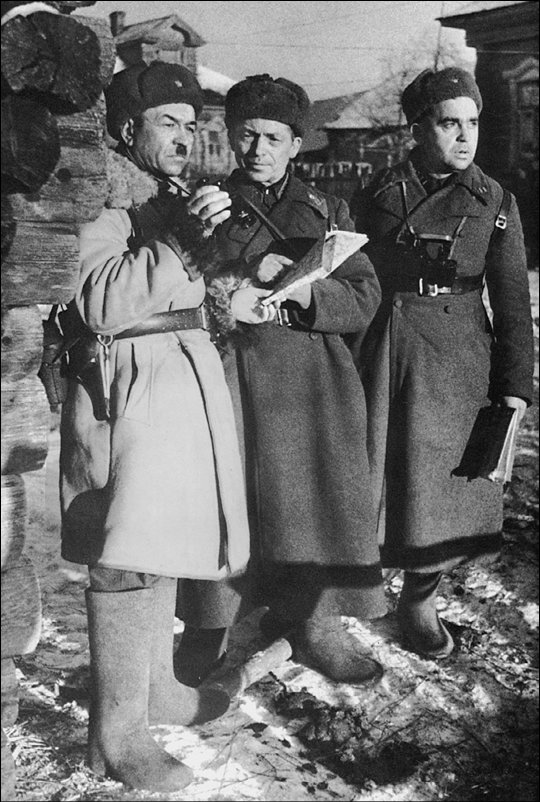

Генерал И. Панфилов с офицерами на Волоколамском направлении. 1941 г.

25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря – Калуга, в начале января 1942 года – Мещовск и Мосальск. Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев – Мценск – Верховье. Это создавало благоприятные условия для окружения группы армий «Центр», однако достаточных сил у наступающих советских войск для этого не было. Темпы контрнаступления замедлились.

В начале января 1942 года контрнаступление на западном стратегическом направлении было завершено. В ходе боев были разгромлены основные силы немецких 2‐й, 3‐й и 4‐й танковых армий и соединения 9‐й армии. 38 дивизий противника (в том числе 11 танковых и четыре моторизованных) потерпели тяжелое поражение. Противник был отброшен на 100–250 км от Москвы.

Разгром ударных группировок, наступавших на Москву, вызвал растерянность германского командования. Были сняты со своих постов главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. фон Браухич, командующий группой армий «Центр»

Ф. Бок, командующие 2‐й и 4‐й танковыми и 9‐й армиями Х. Гудериан, Э. Гепнер, А. Штраус и другие – всего 35 генералов.

В ходе контрнаступления под Москвой советские войска сорвали авантюристический план «молниеносной войны», развеяли миф о «непобедимости» германской армии, вырвали из рук немецкого командования стратегическую инициативу.

Назад: Керченско-Феодосийская операция

Дальше: Торопецко-Холмская операция