Книга: 100 великих полководцев Российской империи

Назад: Багратион Петр Иванович (1765—12.09.1812)

Дальше: Барятинский Александр Иванович (02.05.1815—25.02.1879)

Барклай-де-Толли Михаил Богданович

(13.12.1761—13.05.1818)

Михаил Богданович Барклай-де-Толли родился 13 декабря 1761 года в семье небогатого офицера. Свое происхождение род Барклаев вел от древней шотландской фамилии, оказавшейся после английской революции в России.

Весной 1778 года Михаил Барклай-де-Толли выдержал экзамен перед специальной комиссией и получил свой первый офицерский чин корнета и назначение в Псковский карабинерный полк, стоявший в Феллине (Эстляндия).

6 декабря 1788 года Михаил Барклай получил свою первую боевую награду – орден Св. Владимира 4-й степени за отличие при штурме Очаковской крепости. Он стал вторым кавалером этого недавно учрежденного ордена. Кроме того, Михаил Барклай был награжден золотым Очаковским крестом и произведен в звание секунд-майора. В кампании 1789 года Барклай отличился в сражениях при Каушанах (13 сентября), Аккермане (27 октября) и у Бендер (11 октября).

За отличие при взятии Вильно, в ходе польской компании, Барклай был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. За храбрость при штурме предместья Варшавы Праги он был произведен в подполковники и в декабре вернулся в Гродно на должность командира батальона Эстляндского егерского корпуса. В мае 1797 года батальон, которым командовал Барклай, был преобразован в 4-й егерский полк. Местом его стоянки стал Полачеген (Паланга) на границе с Восточной Пруссией. На следующий год Барклай-де-Толли был произведен в полковники, а 24 мая 1799 года получил чин генерал-майора российских войск.

В начале кампании 1805 года с наполеоновской Францией пятитысячный отряд Барклая прикрывал направление Торн – Висла. Сам командир сделал своей штаб-квартирой город Плоцк. 12 декабря произошло столкновение авангардного отряда с корпусом Ожеро. Уже в ходе боя Барклай получил известие об общем отходе корпуса Беннигсена и приказ прикрыть отступление войск. Главные силы корпуса отходили к Пултуску, около которого (14 декабря) разгорелось первое сражение войны 1806–1807 годов. Один из главных ударов корпуса маршала Ланна пришелся на отряд Барклая. Командир отряда лично водил своих егерей в контратаки, в ходе которых натиск французов был отбит на всех направлениях. За храбрость Барклай-де-Толли получил орден Св. Георгия 3-й степени.

В конце апреля 1807 года Барклай был произведен в чин генерал-лейтенанта и назначен командиром 6-й дивизии, вскоре преобразованной в корпус.

К зиме 1808–1809 годов в ходе уже идущей войны со Швецией в руководстве армии возобладала идея о том, что победить Швецию можно лишь высадившись на ее берег и создав угрозу ее столице. Наступать предполагалось тремя корпусами – Абовским под командованием князя П.И. Багратиона, Вазским под командованием Барклая-де-Толли и Улеаборгским под командованием графа П.А. Шувалова.

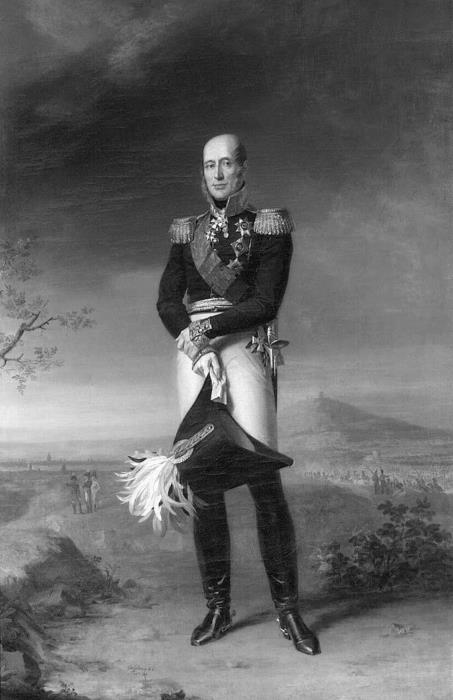

М.Б. Барклай-де-Толли. Художник Дж. Доу. 1829 г.

Все участники перехода через Ботнический залив были награждены особой медалью с надписью «За переход на шведский берег». Барклай-де-Толли получил орден Св. Александра Невского и чин генерала от инфантерии. Его жена была награждена орденом Св. Екатерины, превратившись из незнатной дворянки в придворную даму.

29 мая 1809 года генерал от инфантерии Барклай-де-Толли был назначен главнокомандующим Финляндской армией и генерал-губернатором Финляндии. Он занял один из самых ответственных постов в Российском государстве. Дело в том, что Финляндия, войдя в состав Российской империи, оставалась фактически государством, имевшим свою конституцию и парламент. В начале июня Александр I снова посетил Финляндию и лично убедился в правильности своего выбора. Барклай-де-Толли оправдал его надежды и стал поистине «умиротворителем Финляндии».

В конце декабря 1809 года Барклай был вызван в Петербург, где его ожидало новое назначение. В связи с тем, что Аракчеев стал председателем Военного департамента только что созданного Государственного совета, освободился пост военного министра. Аракчеев предложил назначить на этот пост Барклая-де-Толли. Главной задачей нового военного министра стала подготовка русской армии к будущей войне с Наполеоном. В условиях, когда Россия вела войны с Персией и Турцией и совсем недавно закончила войну со Швецией, все более оголялись западные границы в империи, через которые могли вторгнуться французские войска. Главной стратегической задачей русской внешней политики Барклай считал скорейшее окончание войн и направление освободившихся войск на линию Вильно – Пинск.

Под непосредственным руководством Барклая в кратчайший срок были разработаны «Уложения для управления Большой действующей армии», главной идеей которых было единоначалие главнокомандующего действующей армией, который обладал на театре военных действий всей полнотой власти и подчинялся лишь императору. Негласно предполагалось, что в будущей войне должность главнокомандующего займет военный министр.

Под руководством Барклая было принято решение образовать на западных границах России 1-ю и 2-ю армии. Командование 1-й армией – самой большой из них – император решил возложить на генерала от инфантерии Барклая-де-Толли. 1-я армия прикрывала значительную полосу, протяженностью около 250 верст. Штаб армии находился в Вильно. Прибыв к своей армии 31 марта, Барклай немедленно принялся сводить все дивизии в корпуса. Ни от кого не было секретом, что это делалось под влиянием побед Наполеона, который впервые создал такие мощные тактические соединения. В составе армии Барклая-де-Толли было сформировано шесть пехотных и три кавалерийских корпуса. Общая численность его армии равнялась 110 тысячам человек.

Вскоре в ходе начавшейся войны с Наполеоном были стратегическое отступление, все возрастающее недовольство армии, общества и императора действиями Барклая-де-Толли, арьергардные бои, по ожесточение превосходящие битвы предшествующих войн, снятие его с поста с заменой на М.И. Кутузова и – Бородино. Где он командовал центром и правым флангом. И где он хотел погибнуть в бою.

Значение Бородинского сражения в судьбе Барклая огромно – впервые после долгого молчания русские войска приветствовали его появление громовым «ура!», что означало фактическую реабилитацию его личности в армейской среде. Он стал единственным генералом, награжденным орденом Св. Георгия 2-й степени за Бородинское сражение.

Приехав в Москву 1 сентября, Барклай осмотрел позицию, выбранную Беннигсеном, и признал ее непригодной для сражения, о чем доложил Кутузову.

Во второй половине дня в деревне Фили состоялся военный совет, на котором Кутузов поставил перед собравшимися вопрос: рисковать ли потерей армии, давая сражение, или следует оставить столицу без боя? Барклай высказался за отступление, его поддержали Остерман-Толстой, Раевский и Толь. Беннигсен, Дохтуров, Уваров и Ермолов решительно выступали за новое сражение с Наполеоном.

Кутузов, подводя итоги обсуждения, приказал отступать. Вместе с войском Москву покидало и население.

Вскоре у него опять отберут часть войск, не поставив его заранее в известность, все это крайне обострило отношения Барклая и Кутузова и сподвигнуло командующего 1-й армией написать прошение об отставке по состоянию здоровья. Прошение было подано Кутузову 21 сентября после прихода русской армии в Тарутино, и уже на следующий день Барклай отбыл из армии.

12 декабря Барклай получил письмо Александра I, в котором тот убеждал его вернуться в армию. В начале 1813 года он вместе с офицерами Главной квартиры императора прибыл в Плоцк, где вновь обратился к Александру I с прошением об отставке. Однако уже 31 января он получил извещение от Кутузова, что император назначил генерала от инфантерии Барклая-де-Толли командующим 3-й армией вместо заболевшего адмирала П.В. Чичагова.

Главные силы его армии находились в районе крепости Торн (ныне Торунь) и были заняты ее осадой. Армия Барклая была самой малочисленной из всех армий – в ней было не более 18 000 человек.

6 апреля 1813 года крепость капитулировала. В ходе осады русские войска потеряли 28 человек убитыми и 167 ранеными. За взятие Торна Барклай был награжден алмазными знаками к ордену Св. Александра Невского и 50 000 рублей. В тот же день Кутузов приказал Барклаю выступить с бывшим осадным корпусом к Франкфурту-на-Одере.

23 апреля его войска вступили во Франкфурт, но уже здесь получили приказ немедленно двигаться к Баутцену, где начиналось новое сражение. Теперь под командованием Барклая были войска не только его 3-й армии, но и прусский корпус генерала Йорка.

Несмотря на неудачное для союзников сражение при Баутцене, войскам Барклая сопутствовал успех, и теперь они служили арьергардом, прикрывшим общее отступление. В ходе отступления, благодаря образцовым действиям арьергарда, союзники не потеряли ни одного орудия и повозки.

За сражение, которое он выиграл, продвигаясь к Бауцену, Барклай-де-Толли был награжден орденом Св. Андрея Первозванного и прусским орденом Черного Орла.

17 мая на пост главнокомандующего объединенными русско-прусскими войсками был назначен генерал от инфантерии Барклай-де-Толли. В связи с вступлением в войну Австрии силы союзников были реорганизованы в три армии – Богемскую, Силезскую и Северную. Барклай поступил под начало командующего Богемской армией князя Шварценберга, одновременно являющегося и главнокомандующим союзных армий. Барклай возглавил армейский резерв, состоящий из русских и прусских корпусов (126 000 человек).

Барклай, командовавший авангардом Богемской армии, известил генерала Остермана-Толстого, стоявшего к юго-востоку от Дрездена, что к Теплицу идет французский корпус генерала Вандама, имеющий приказ выйти союзникам в тыл. Первый удар корпуса Вандама в районе Кульмы приняла русская гвардия под командованием Остермана-Толстого. Утром следующего дня (18 августа) к Кульму прибыл Барклай, который возглавил сражение. В ходе боя корпус Вандама (12 тысяч) был пленен, вместе с 84 орудиями и всем обозом. Инициатива Кульмского сражения целиком исходила от Барклая-де-Толли, который за эту победу был удостоен ордена Св. Георгия 1-й степени и высшим орденом Австрийской империи – командорским крестом Марии-Терезии.

В середине сентября все армии союзников устремились к Лейпцигу, куда стали подходить и главные силы армии Наполеона.

В ходе Битвы народов, как назвали Лейпцигское сражение, Наполеон потерял свыше 60 000 человек убитыми и ранеными, 20 000 пленными и 325 орудий. За Лейпцигское сражение Барклай-де-Толли был возведен в графское достоинство.

13 марта 1814 года у деревни Фершампенаузе произошло сражение русской кавалерии, идущей к Парижу, с французскими пехотными корпусами Мармона и Мортье, шедшими на соединение с главными силами Наполеона.

Со стороны союзников сражением руководил граф Барклай-де-Толли. Противник потерпел сокрушительное поражение, и путь на Париж был окончательно открыт. А уже утром 19 марта 1814 года союзные войска вступили в столицу Франции. В тот же день графу Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли было присвоено звание генерал-фельдмаршала.

В мае фельдмаршал граф Барклай-де-Толли сопровождал Александра I в его поездке в Англию. Летом 1814 года он снова вернулся на пост главнокомандующего 1-й армией, состоявшей из шести пехотных корпусов. Штаб армии находился в Варшаве.

Фельдмаршал находился в Варшаве, когда в феврале 1815 года получил известие о бегстве Наполеона с острова Эльба и о высадке его на французском берегу.

В апреле 1815 года армия графа Барклая-де-Толли (225 000 человек) выступила в новый поход на Францию. Его войска прошли Галицию, Богемию и Германию, когда уже на марше было получено известие о победе англо-прусских войск при Ватерлоо и о вторичном отречении Наполеона.

29 июля часть русских войск (3-я гренадерская и 3-я кирасирская дивизии) вошла в Париж. Большая часть войск 1-й армии была расквартирована в провинции Шампань, в 150 верстах от столицы Франции.

Перед возвращением русских войск в Россию Александр I решил провести в окрестностях Вертю общий смотр своей армии – своеобразный «парад победы». Местом смотра была избрана огромная равнина рядом с горой Монт-Эме. За отличную подготовку парада генерал-фельдмаршал граф Михаил Богданович Барклай-де-Толли был возведен в княжеское достоинство Российской империи. Император лично даровал ему девиз: «Верность и терпение». В этих словах лаконично отразились главные черты личности Барклая.

В октябре 1815 года он вместе с императором покинул Францию и вернулся в Варшаву. В декабре император пригласил князя Барклая-де-Толли приехать в Петербург. В столице фельдмаршалу была устроена триумфальная встреча с почетным караулом, торжественным приемом у императора и у самого князя, к которому по повелению Александра I приехали для представления все генералы и офицеры, находившиеся в столице, во главе с самим Аракчеевым.

Но здоровье было подорвано годами службы и отторжения общества. Он получил отпуск для лечения на водах Чехии. 13 мая 1818 года на подъезде к прусскому Инстербургу (ныне Черняховск) личный врач князя настоял на необходимости остановки на мызе Штилитцен. В тот же день Михаил Богданович Барклай-де-Толли скончался.

Вскрытие показало, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

На границе гроб с телом полководца встретил почетный караул во главе с генералом И.И. Дибичем.

В 25-ю годовщину изгнания наполеоновских войск из России по повелению императора Николая I, начавшего свою военную службу под командованием фельдмаршала, перед Казанским собором были сооружены памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли работы скульптора Б.И. Орловского.

Но главными памятниками полководцу, конечно, являются его скульптурный портрет «во весь рост» работы Д. Доу в Военной галерее Зимнего дворца и знаменитое стихотворение Пушкина «Полководец», написанное на сюжет этого портрета. В нескольких строфах этого стихотворения великий поэт дал блестящую характеристику Барклаю-де-Толли, великому полководцу и патриоту в лучшем смысле этого слова, и его роли в Отечественной войне 1812 года.

Назад: Багратион Петр Иванович (1765—12.09.1812)

Дальше: Барятинский Александр Иванович (02.05.1815—25.02.1879)