Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Два подвига с помощью топора

Дальше: Гитлер, Геринги и Гимлер

Вяземская катастрофа

Вяземская катастрофа осени сорок первого стала одной из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны. По масштабу, безусловно, ее можно сравнить и с разгромом Западного фронта, и с Киевским котлом. Однако именно после этой катастрофы перед Москвой не осталось войск.

Опираясь на архивные данные военного историка Л.Н. Лопуховского, который посвятил данной теме не одно десятилетие, можно с определенной ясностью констатировать: «В наиболее крупном котле в районе Вязьмы в окружение попали полевые управления 19‐й и 20‐й армий Западного фронта, 24‐й и 32‐й армий Резервного, 37 дивизий (в том числе одна дивизия под Калугой), 9 танковых бригад и 31 артполк РГК. Окруженные там войска входили в состав десяти армий – пяти Западного фронта (16, 19, 20, 30‐я и оперативная группа генерала Болдина) и пяти Резервного (24, 31, 32, 43 и 49‐я). В окружении под Брянском оказались полевые управления трех армий (3, 13 и 50‐я), 22 дивизии, 2 танковые бригады и 15 артполков РГК. Кроме того, в отдельных районах были окружены еще 5 дивизий и 4 артполка РГК.

А всего в окружении под Вязьмой и Брянском оказались 7 из 15 полевых управлений армий, 64 дивизии из 95 (67 % от имеющихся к началу битвы), 11 танковых бригад из 13 (85 %), 50 артполков РГК из 62 (80 %). Учитывая, что из окружения смогли вырваться остатки 32 дивизий (включая и три дивизии из пяти, окруженных вне общих котлов) и 13 артполков РГК, всего были потеряно 32 дивизии, 11 танковых бригад и 37 артполков РГК. Приходится признать, что наши войска на начальном этапе оборонительной операции потерпели сокрушительное поражение, равнозначное катастрофе.

18 октября в сообщении ОКВ было объявлено о разгроме группы маршала Тимошенко “в составе 8 армий, 67 стрелковых, 6 кавалерийских и 7 танковых дивизий и 6 танковых бригад. Во время боев было взято в плен 648 196 человек, захвачено и уничтожено 1197 танков, 5229 орудий различного типа, а также огромное количество военного имущества”. Позднее немцы называли и такие цифры захваченных под Вязьмой и Брянском пленных – 657 948 военнослужащих. По уточненным данным, в плен было взято 673 098 человек, трофеи составили: 1277 танков, 4378 артиллерийских орудий, 1009 зенитных и противотанковых орудий, 87 самолетов и огромное количество другой боевой техники.

В числе пленных оказались командующие 19, 20 и 32‐й армиями М.Ф. Лукин, Ф.А. Ершаков и С.В. Вишневский, а также другие генералы».

О масштабах той катастрофы говорят и такие факты: почти одновременно престали существовать три фронта (Западный, Резервный и Брянский); практически за восемь дней из боевого состава Красной армии выбыло 13 и 16 армий; как итог в восемьсот километровой обороне советских войск на Западном стратегическом направлении зияла брешь шириной до пятисот км; в результате поражения войскам Западного и Резервного фронтов пришлось отступать до 300 км, а войскам Брянского фронта до 390 км; линия фронта совершенно неожиданно оказалась всего в 100 км от столицы, и весь мир ожидал ее скорейшего падения.

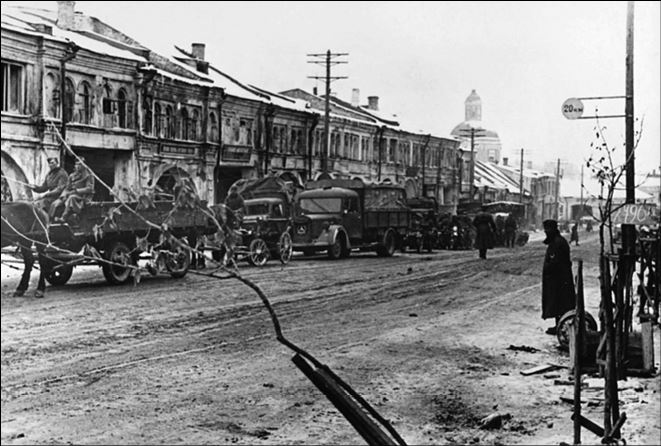

Немецкая колонна на улице захваченной Вязьмы. Октябрь 1941 г.

Еще в сентябре командующие 16‐й и 19‐й армиями генералы Рокоссовский и Лукин обратили свое внимание на подозрительную тишину. Однако их возможности не позволяли разгадать намерения врага. При этом никаких особо важных данных сверху к ним не поступало. Как вспоминал маршал К.К. Рокоссовский, «в конце сентября разведчики доложили о сосредоточении большого количества войск, танков и артиллерии в районе Духовщины. Враг готовился к наступлению. В течение второй половины сентября он активизировал наступательные действия в полосах обороны 30, 19 и 16‐й армий, нащупывая наши слабые места, выясняя систему обороны, и особенно расположение артиллерийских позиций».

Что касается штаба Западного фронта, то его план обороны, который утвердил генерал И.С. Конев 20 сентября, предусматривал действия на всех возможных направлениях по всей ширине фронта. Такое решение было принято из-за данных разведки, которые не позволяли определить, где будет нанесен противником главный удар. Но буквально через два дня такие данные появились: противник подводил новые части к фронту обороны 30‐й и 19‐й армий. Конкретные данные поступали и в последующие дни. Например, 25‐го штаб 30‐й армии доложил: «противник концентрирует мотомехчасти, ведет усиленную воздушную разведку, видимо, с целью в ближайшее время перейти в наступление». В общем, к 1 октября в распоряжении штаба Западного фронта были все достоверные данные о противнике. Тем не менее направления его главных ударов оказались для фронта неизвестными.

Немецкое наступление под кодовым наименование «Тайфун» началось на рассвете 2 октября. Свой первый удар противник нанес в стык 30‐й и 19‐й армий севернее Ярцева, а второй по 24‐й и 43‐й армиям восточнее Рославля. Командование же Западным фронтом свои основные усилия сосредоточило вдоль дороги Смоленск – Вязьма на стыке 16‐й и 19‐й армий.

В результате успешных действий танковые и моторизованные части противника захватили Спас-Деменск и Киров (4 и 5 октября), тем самым получив возможность выйти в тыл Западного фронта. Только тогда стало ясно, что немцы берут в клещи сразу пять армий (в т. ч. две Резервного фронта) и одну оперативную группу.

По свидетельству маршала А.М. Василевского, «Генеральный штаб, к сожалению, точно не предугадал замысла действий противника на московском направлении». Но что стоит за этими словами?

Во-первых, это неправильный расчет времени. Во-вторых, неверная оценка обстановки, когда замысел противника вскрыт не был, а направления главных ударов определены ошибочно. Отсюда неправильное оперативное построение войск и катастрофические последствия.

А ведь изначально противник не имел существенного превосходства над советскими войсками на участках прорыва и добился его лишь за счет грамотного массирования своих сил и средств.

Оставляло желать лучшего и управление войсками.

Маршал И.С. Конев впоследствии заявит, что ему не удалось получить разрешения на отвод войск фронта 4 октября 1941 года ни у Сталина, ни у Шапошникова. А значит, он сам был вынужден принимать такое решение. Однако это никакими документами не подтверждается до сих пор. Более того, бывший командующий 19‐й армией генерал М.Ф. Лукин в личной беседе с историком Лопуховским категорически возражал против такого утверждения своего бывшего начальника, откровенно сказав: «Вы, молодые, не узнаете правду об этом, пока жив Конев и все, причастные к этим событиям лица». Генерал Лукин рассказал, что, когда возникла угроза выхода противника на тылы армий Западного фронта, он обратился к Коневу с просьбой разрешить отход. Конев такого разрешения не дал. Наоборот, «4 октября мы получили приказ командующего фронтом, поощряющий действия 19‐й армии, призывающий других равняться на нас».

После смерти Лукина Конев будет утверждать, что он лично отдал командармам приказ об организованном отходе еще до согласия Ставки. «Я сделал это, понимая всю глубину своей ответственности, понимая, что за нами – Москва….», – писал маршал в «Литературной газете». Вот только почему-то свои «Записки командующего фронтом» Иван Степанович начал с сорок третьего года, а ведь от того непринятого комфронтом решения зависела жизнь сотен тысяч людей…

Назад: Два подвига с помощью топора

Дальше: Гитлер, Геринги и Гимлер