Чапаев не утонул в реке?

В первые дни ноября 1934 г. к 17-летию Октябрьской революции на экраны Страны Советов вышел фильм «Чапаев». Кинолента, возродившая образ героя Гражданской войны в замечательном исполнении актера Бориса Бабочкина, потрясла воображение миллионов советских людей, многие из которых сами были участниками и свидетелями событий недавнего прошлого. В газетах появились воспоминания, подтверждавшие историческую достоверность сюжета.

Короткой строкой

Один из первых Героев Советского Союза Маврикий Слепнев, находившийся в 1919 г. в Симбирске, в распоряжении главного инженера Восточного фронта, удивляется поразительному совпадению экранного образа знаменитого красного командира и реального исторического.

В те дни военный инженер М. Слепнев был отправлен в Уральск – столицу бывших яицких казаков, чтобы помочь Чапаевской дивизии укрепиться и наладить переправу через Урал. Здесь он, по его словам, попал в тот переплет, что привел к трагической гибели начдива и его товарищей. «Я, как очевидец всех этих событий, – вспоминал Слепнев, – должен сказать, что гибель Чапаева показана в кинокартине добросовестно и правдиво. Тела Чапаева не нашли. Известно только, что пулеметная и учебная команды дивизии стояли в Лбищенске, значительно оторвавшись от шедших все время с победным боем наших частей, гнавших белогвардейцев к Каспийскому морю».

В самом деле, тела Чапаева не нашли… Но вот что удивительно, «очевидец» Слепнев не смог вспомнить фамилию белоказачьего командира, совершившего глубокий рейд в тыл 25-й дивизии Чапаева, в расположение его штаба. Мало того, он даже не вспомнил, что в Лбищенске находился именно штаб, а не просто пулеметная команда.

В то же время «Комсомольская правда» опубликовала воспоминания другого участника Гражданской войны, Г. Восканова. До своего ранения он был начальником той самой 25-й дивизии. На его место в начале 1919-го назначили Чапаева, прибывшего с краткосрочных курсов из Военной академии в Москве. Г. Восканов упоминает о том, что в фильме все-таки есть некоторые фактические и исторические неточности, но умалчивает о них.

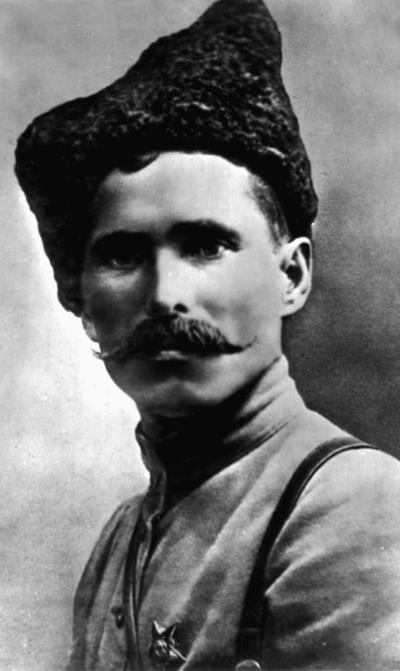

Василий Чапаев

Что же было известно бывшему начдиву? Возможно, то, о чем поведал в 1990 г. Николай Андреевич Мальцев – полковник в отставке, доктор исторических наук. В 1950-х гг. он служил в Венгрии и там познакомился с бывшим командиром пулеметного расчета штабной роты 25-й дивизии венгром Ференцом Кульчаром, который поделился с ним сведениями о последнем бое легендарного начдива. На страницах газеты «Красная звезда» Мальцев привел этот рассказ.

Кстати

Ф. Кульчар категорически отвергал предположение о том, что бойцы могли оставить раненого начдива или его труп на правом, лбищенском берегу, настолько любили они своего командира. Не могли допустить белогвардейцы и того, чтобы оставить неопознанными тела погибших на берегу реки. Дело в том, что по вражеским частям был отдан приказ – о нем рассказал пленный белый казак, – в котором за доставку Чапаева, живого или мертвого, была обещана награда 5000 рублей. Этот факт подтверждается и архивными документами.

Пленный поведал, что после боя в Лбищенске специальная команда, наряженная разведотделом белых, в составе более 20 человек, при захоронении убитых красноармейцев тщательно проверяла каждый труп, надеясь найти среди них Чапаева. Но тело не обнаружили.

В ту ночь, вспоминал Кульчар, пулеметным огнём с тачанки он прикрывал вторую тачанку, на которой к берегу Урала вывезли раненого начдива. «Я видел, как Чапаева под руки повели к воде, кто-то попытался снять с него сапоги, гимнастерку… Стрельба с берега усилилась. Пули выбивали одного за другим, но уже пройдена середина реки.

Впереди себя увидел плывущего человека, который взмахивал одной рукой, около него плыли еще несколько человек. Это был Чапаев. Пулеметные очереди ложились все ближе и ближе к нему. Когда до берега оставалось метров 100, я увидел, что Чапаев скрылся под водой. Два красноармейца нырнули и схватили начдива, показалась его безжизненная голова. Сделав рывок, я подплыл к группе. Несмотря на сильное течение, они удерживали тело командира над водой…

Выбрались на берег. Кто-то приложил ухо к сердцу Чапаева, надеясь, что он еще живой. Но сердце молчало. Прошли от берега с километр. Решили временно схоронить тело Чапаева, а как беляки уйдут из города, вернуться за ним. Вокруг был один песок…

Пришлось снять с него рубашку, на теле увидели несколько ран. Особенно выделялась рана на руке, чуть ниже плеча. Пулевое ранение было и на голове, в затылочной части, ближе к уху».

Кстати

Однако, как рассказал Ф. Кульчар, задуманное выполнить не удалось. Его, как и нескольких других товарищей, на следующий день схватили белые. До начала октября их держали в комендатуре небольшого городка Сахарный, нещадно допрашивали. Чудом Ференцу удалось бежать: укрыли воды Урала, в который венгр бросился с обрыва в момент расстрела. Несколько дней добирался до своих. Полуживой попал в госпиталь в Ирбите, подлечился и вновь стал в ряды Красной армии.

В 1967 г. Ф. Кульчару удалось найти своего однополчанина по 25-й Чапаевской дивизии, сербского крестьянина, проживавшего в селе Мала Москва, Веселина Маркова. Тот написал ему, что В.И. Чапаев был похоронен в районе Уральска. В захоронении участвовал его друг – односельчанин Милан Кельячки, который с двумя русскими красноармейцами откопал временную могилу Чапаева, переправил тело в район Уральска, и там похоронили в окрестностях города.

Невзирая на такие детали, обстоятельства гибели легендарного начдива до сих пор порождают горячие споры историков. Во-первых, сам Фурманов не был очевидцем того страшного сражения. При написании своего знаменитого романа он воспользовался лишь воспоминаниями немногих выживших участников боя в Лбищенске. Казалось бы, информация из первых уст, что может быть правдивее?

Но представьте себе: ночь, кровавый и беспощадный бой, вокруг изувеченные трупы, сумятица… Вряд ли кто-то из бойцов смог бы ясно описать картину происходящего и уж тем более судьбу отдельного человека, даже своего любимого командира. К тому же ни один выживший боец, с кем общался автор, не подтвердил того, что видел тела начдива, тогда как можно утверждать, что он погиб? Скорее – пропал без вести.

И даже письмо, присланное в газету в 1927 г. «Рабочий клич» неким «Т.В.З.», повествующее о том, что именно этот красноармеец переплывал вместе с начдивом Урал, не доказывает факт смерти. Поскольку, по признанию самого автора письма, в холодной воде, охваченный судорогой, он потерял сознание. Очнулся только на другом берегу, Чапаева рядом не было. Возможно, он утонул… но, возможно, и нет!

Во-вторых, стоит отметить, что, по признанию многих, на момент совместной службы Чапаев и Фурманов были людьми «разного калибра». Они попросту не понимали друг друга. Кстати, чапаевцы считали, что в своем романе Фурманов создал слишком уж обобщенный образ красного командира, совсем не похожий на Чапаева. На что автор отвечал: «Это мое право на художественный вымысел». И это еще один повод для сомнения!

Кстати

Если Фурманов мог сочинить образ своего героя, то кто же ему запретил бы придумать или же немного изменить его судьбу? Выходит, это вовсе не биография Василия Ивановича Чапаева, а всего лишь художественное произведение, роман, основанный на реальных событиях. К сожалению, мы не можем узнать правду у очевидцев события. Остается только полагаться на хроники и документы того времени. По миру ходит много вариантов событий той роковой ночи, но только несколько из них заслуживают внимания.

Немногим отличающийся от официальной версии рассказ поведало письмо, написанное венграми по национальности и красноармейцами знаменитой 25-й дивизии, начальником которой был Василий Иванович Чапаев. О его содержании мы рассказали вначале.

Странно вообще, что письмо дошло до Клавдии, дочери Чапаева. И главный вопрос: почему они так долго молчали? Может быть, им запретили разглашать детали тех событий. Но некоторые уверены, что само письмо – вовсе не голос из далекого прошлого, призванный пролить свет на смерть героя, а циничная операция КГБ, цели которой неясны.

Одна из легенд появилась позже. 9 февраля 1926 года в газете «Красноярский рабочий» была опубликована сенсационная новость: «…арестован колчаковский офицер Трофимов-Мирский, убивший в 1919 г. попавшего в плен и пользовавшегося легендарной славой начальника дивизии Чапаева. Мирский служил счетоводом в артели инвалидов в Пензе».

Неужели прославленный герой все-таки попал в плен?! Известно, что командование белых обещало 5000 рублей золотом тому, кто приведет Чапаева. Поэтому можно предположить, что на начдива была объявлена охота и, скорее всего, белоказаки пытались захватить его. Но никаких сведений и доказательств этой версии больше нет.

Но самая загадочная версия повествует о том, что Чапаев смог переплыть Урал. И, отпустив бойцов, отправился к Фрунзе в Самару. Но по пути сильно заболел и пролежал некоторое время в какой-то неизвестной деревне. После выздоровления Василий Иванович все-таки добрался в Самару… где был арестован красноармейцами.

После ночного побоища в Лбищенске Чапаев числился погибшим. Партийное руководство объявило начдива героем, стойко сражавшимся за идеи партии и погибшим за них. История героической смерти Чапаева всколыхнула общественность, подняла их воинский дух и придала сил. Весть о том, что Чапаев жив, означала только одно – народный герой бросил своих солдат и поддался бегству. Этого высшее руководство допустить не могло!

Эта версия также основывается на воспоминаниях и догадках очевидцев. Василий Ситяев уверял, что в 1941 г. повстречался с бойцом 25-й стрелковой дивизии, который продемонстрировал ему личные вещи начдива и поведал о том, что после переправы на противоположный берег Урала начдив отправился к Фрунзе.

Версий гибели Чапаева много, трудно сказать, какая из них правдивая. Некоторые историки вообще склоняются к тому, что историческая роль начдива в Гражданской войне крайне мала. А все мифы и легенды, славившие Чапаева, создавались партией в своих целях. Но, по отзывам знавших его достаточно близко, это был настоящий человек! Он не только превосходно знал военное дело, но и был внимателен к своим подчиненным, всячески заботился о них. Не гнушался, выражаясь словами Дмитрия Фурманова, «плясать вместе с бойцами», был честен и до конца верен своим идеалам.

Из картотеки необъяснимого

1936 г. Группа геологов обосновалась в деревне Елизавета неподалеку от Красноярска. Через несколько дней, вернувшись домой после очередного маршрута, геологи увидели полностью вымершую деревню. Вещи в домах остались нетронутыми. На главной деревенской улице лежали два велосипеда. Один из геологов, позже профессор, доктор геолого-минералогических наук Барсуков, долго еще с содроганием вспоминал тот ужас, который они испытали, пытаясь проникнуть в один дом, дверь которого была закрыта изнутри! Пришлось выбить стекло, и тогда выяснилось, что дверь была забаррикадирована изнутри домашней утварью. В доме жила семья из четверых взрослых и троих детей.

Геологи сообщили о случившемся в местный отдел НКВД, и оттуда оперативно прибыла машина с сотрудниками. Однако расследование оказалось безуспешным, а с геологов взяли подписку о неразглашении сведений об этом случае. Как потом рассказывал Барсуков, спустя некоторое время его вызвали в Москву в НКВД, где он снова давал показания…

Назад: Рудольф Дизель

Дальше: Этторе Майорана