Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Эскадренный миноносец «Новик»/эсминец «Яков Свердлов» (1913–1941)

Дальше: Линейный корабль «Император Александр III/Воля/ Генерал Алексеев» (1914–1936)

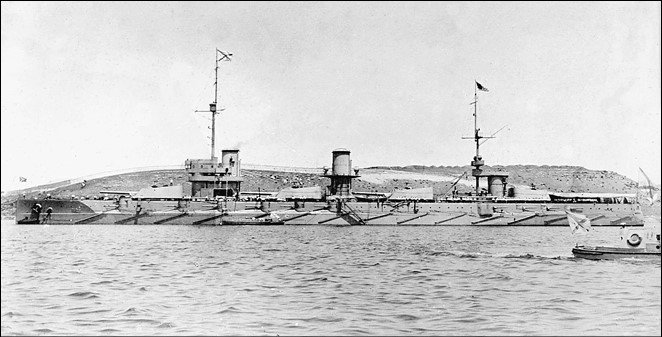

Линейный корабль «Императрица Мария»

(1913–1916)

Вопрос о постройке современных линейных кораблей для Черноморского флота остро встал в 1910 г., когда Турция начала переговоры с Великобританией о покупке трех дредноутов. Стало очевидно, что сил старых эскадренных броненосцев, в 1907‐м переклассифицированных в линкоры, на Черном море более недостаточно. 23 сентября 1910 г. на заседании Совета министров России был оглашен доклад, согласно которому для Черноморского флота следовало срочно построить три новых линкора в дополнение к старым «Евстафию», «Иоанну Златоусту» и «Пантелеимону».

Задача упрощалась тем, что уже существовал проект балтийских дредноутов типа «Севастополь», который решено было взять за основу. Однако на черноморских линкорах сразу были учтены некоторые невыгодные моменты северного проекта. В частности, благодаря тому, что развал носовых шпангоутов был увеличен, уменьшилось заливание носовой части кораблей при волнении.

Конкурс на постройку был объявлен 9 июня 1911 г., в нем приняли участие Балтийский и Адмиралтейский заводы, завод «Руссуд», Общество Николаевских заводов и верфей, германская фирма Круппа. Окончательный эскизный проект разрабатывался на основе предложений «Руссуда» и ОНЗ и В. 11 октября 1911‐го три линкора были заранее зачислены в списки Черноморского флота под названиями «Императрица Мария», «Император Александр III» и «Екатерина II». Закладка кораблей произошла в один день, 17 октября 1911‐го, при этом «Марию» и «Александра» строил завод «Руссуд», а «Екатерину» – ОНЗ и В. Однако головным линкором была объявлена «Императрица Мария» вне зависимости от того, какими темпами пойдет строительство и какой корабль будет спущен на воду первым. При этом, по контрактным данным, «Екатерина II» изначально предполагалась несколько более крупной, чем ее систершипы.

В итоге «Императрица Мария» была спущена на воду первой, 19 октября 1913 г. Название, которое носил корабль, было наследственным для Черноморского флота. Его носил парусный 84‐пушечный линкор, флагман П.С. Нахимова в Синопском сражении. Название как бы намекало на то, что новая «Императрица Мария» станет такой же смертоносной для турецкого флота, как ее предшественница. Если первая «Императрица Мария» была названа в честь вдовы Павла I, матери Александра I и Николая I императрицы Марии Федоровны, то вторая – в честь вдовы Александра III и матери Николая II, носившей такое же имя. Таким образом, названия двух кораблей из трех были «семейными» – в честь Александра III и его супруги, родителей правящего государя.

Водоизмещение корабля – 25 465 тонн, длина – 168 метров, ширина – 27,3 метра, осадка – 9 метров. Мощность – 33 200 лошадиных сил. Скорость – 21 узел. Бронирование – от 32 до 262 миллиметров. Главный калибр – 12 305‐миллиметровых орудий в четырех башнях. Противоминная артиллерия была представлена 16 новейшими 130‐миллиметровыми орудиями Обуховского завода (для сравнения – на крейсерах типа «Светлана» артиллерия главного калибра состояла из 15 таких орудий). Зенитная артиллерия – пятью 75‐миллиметровыми орудиями, торпедное вооружение – четырьмя 450‐миллиметровыми торпедными аппаратами. Таким образом, черноморский дредноут был вооружен значительно лучше, чем его балтийские прообразы. Экипаж – 1220 человек.

На ходовых испытаниях «Мария» выявила ряд недостатков: корабль сидел в воде «свиньей», т. е. с ощутимым дифферентом на нос, и неважно слушался руля. Причину этого явления своевременно устранили, и на следующих кораблях серии его уже не наблюдалось. Появление в составе флота мощного дредноута резко изменило соотношение сил на Черном море, тем более что заказанные Турцией у англичан линкоры в строй с началом войны так и не вступили. Правда, в составе турецкого флота действовал германский линейный крейсер «Гёбен», однако близко к побережью он подходить не осмеливался. Тем более что «Императрица Мария» не отстаивалась на базе, как балтийские линкоры, а почти постоянно находилась в боевой работе. Так, 13–15 октября 1915 г. дредноут прикрывал действия «Пантелеимона», «Евстафия» и «Иоанна Златоуста» у Зонгулдака, 2–4 и 6–8 ноября 1915 г. обеспечивал боевую работу 2‐й бригады линкоров у Варны и Евксинограда, в феврале – апреле 1916 г. участвовал в Трапезундской десантной операции. После назначения летом 1916 г. командующим Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака «Императрица Мария» стала его флагманским кораблем.

Загадочная гибель линкора «Императрица Мария» стала одной из главных трагедий русского флота

Однако судьба первого черноморского дредноута оказалась трагически короткой. 7 октября 1916 г. в полумиле от берега, будучи на Севастопольском рейде, корабль погиб от мощнейшего взрыва порохового погреба. Трагедия произошла в 6 часов 15 минут утра. С мест стоянок линкоров «Императрица Екатерина Великая» и «Евстафий» было хорошо видно, что на месте первой башни главного калибра «Марии» и ее передней дымовой трубы возникла гигантская горящая впадина. От огня занялись кранцы первого выстрела противоминной артиллерии… Экипаж линкора самоотверженно пытался тушить возгорание, на помощь к кораблю устремились пожарные и портовые катера, буксиры и шлюпки. Но серии взрывов продолжались. Менее чем через час агонизирующий линкор начал быстро валиться на правый борт, опрокинулся вверх килем и погрузился в воду.

Вместе с линкором погибли 225 человек, тяжело ранены были 85. Жертв могло оказаться намного больше, если бы в момент взрыва, произошедшего в носовой башне линкора, его экипаж не стоял на молитве в корме корабля. Многие офицеры и сверхсрочники находились в береговом увольнении до утреннего подъема флага, и это спасло им жизнь. Немедленно созданная комиссия так и не установила точно причину неожиданного взрыва. Версий было множество – от самовозгорания пороха до халатности членов экипажа. Однако в основном следствие склонялось к тому, что гибель новейшего корабля – это вражеская диверсия. Вывод комиссии звучат так: «Причиной взрыва послужил пожар, возникший в носовом зарядном арт. погребе главного калибра линкора, в результате возгорания картузного 305‐мм порохового заряда, повлекшего за собой взрыв нескольких сот зарядов и снарядов главного калибра, находившихся в носовых погребах. Что в свою очередь привело к пожарам и взрывам боеприпасов, хранившихся в погребах и кранцах первых выстрелов для 130‐мм орудий противоминного калибра и боевых зарядных отделений торпед. В результате – разрушена значительная часть корпуса линкора, в том числе и бортовая обшивка. Вода стала заливать его внутренние помещения, вызывая крен на правый борт и дифферент на нос, резко возросшие после экстренного затопления остальных арт. погребов главного калибра. Корабль, имея большие разрушения носовых палуб и водонепроницаемых переборок, принял много забортной воды, потерял устойчивость, перевернулся и затонул. Предотвратить гибель линкора после повреждения наружного борта, выравнивая крен и дифферент затоплением других отсеков, было невозможно…»

Уже в 1990‐х гг. сотрудники ФСБ России А. Черепков и А. Шишкин, проведя собственное расследование, пришли к выводу, что взрыв на «Императрице Марии» устроила хорошо законспирированная германская разведывательная группа «Контроль К», члены которой работали на Николаевских судостроительных заводах и до, и после революции. Руководил разведсетью уроженец Херсона Виктор Верман, который был завербован германской разведкой в 1908 г. На допросах Верман рассказывал: «Из лиц, мною лично завербованных для шпионской работы в период 1908–1914 годов, я помню следующих: Штайвеха, Блимке, Наймаера, Линке Бруно, инженера Шеффера, электрика Сгибнева». Эти лица, выполняя задание Вермана, устроились на «Руссуд», в частности Сгибнев отвечал за установку электрооборудования на «Императрице Марии». «В 1912–1914 годах, – рассказывал Сгибнев, – я передавал Верману разные сведения о ходе их постройки и сроках готовности отдельных отсеков – в рамках того, что мне было известно». Однако, вопреки ожиданиям, никакого сурового наказания Верман в 1930‐х не понес – его просто выдворили из СССР. А в 1989‐м… вообще реабилитировали, как жертву сталинских репрессий!..

Работы по подъему затонувшего корабля-гиганта начались уже в год его гибели. Проект спасения «Марии» предложил А.Н. Крылов: в загерметизированные отсеки линкора подавали сжатый воздух, благодаря чему затонувший корабль понемногу поднимался со дна. В ноябре 1917‐го «Мария» всплыла почти всей кормой, а к лету 1918‐го – целиком. Орудийные башни поднимали отдельно. В августе 1918‐го линкор отвели в док, но до его восстановления дело так и не дошло. В 1927 г. корпус «Императрицы Марии» был разрезан на металл.

В память о жертвах катастрофы «Императрицы Марии» в Севастополе был установлен памятный знак, снесенный в начале 1950‐х. и, скорее всего, история загадочной гибели новейшего линкора так и канула бы в Лету, если бы не… советская литература. Гибель «Императрицы Марии» описана в романе С.Н. Сергеева-Ценского «Утренний взрыв», ей посвящены захватывающие страницы «Кортика» Анатолия Рыбакова. Благодаря этим книгам краткая, но волнующая история «Императрицы Марии» была хотя бы приблизительно известна миллионам любителей истории русского флота.

Судьбе систершипа «Марии», линкора «Император Александр III», посвящен отдельный очерк в этой книге. Судьба третьего линкора серии, «Императрица Екатерина Великая» (именно такое имя в итоге получила «Екатерина II»), сложилась трагически. Корабль активно участвовал в Первой мировой войне, 18 апреля 1917 г. был переименован в «Свободную Россию», а 30 апреля 1918 г. по требованию советского правительства затоплен эсминцем «Керчь» в Цемесской бухте Новороссийска. Последний корабль серии, заложенный сразу же после спуска «Императрицы Екатерины Великой» «Император Николай I» (после февраля 1917 г. он был переименован в «Демократию»), так и не был достроен.

Назад: Эскадренный миноносец «Новик»/эсминец «Яков Свердлов» (1913–1941)

Дальше: Линейный корабль «Император Александр III/Воля/ Генерал Алексеев» (1914–1936)