Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Подводная лодка «Минога» (1908–1925)

Дальше: Линейный корабль «Петропавловск/Марат» (1911–1953)

Линейный корабль «Севастополь/Парижская коммуна»

(1911–1957)

Вскоре после Русско-японской войны, в апреле 1907 г., император Николай II утвердил судостроительную программу, направленную на восполнение потерь и усиление Балтийского флота. Опыт прошедшей войны был тщательно проанализирован, что позволило подойти к созданию нового (вернее, забытого старого) класса боевых кораблей – линейных (в 1870–1907 гг. линкоров в составе русского флота не было). Коренным образом были пересмотрены требования к живучести, непотопляемости корабля, уровню его бронирования и, главное, к качеству артиллерии. Внимательно изучали и зарубежный опыт, тем более что в Великобритании как раз появился приниципиально новый линкор «Дредноут» (в переводе «Несокрушимый»). Это название стало нарицательным – с 1910‐х гг. дредноутами называли современные линкоры нового типа. Основное соревнование в постройке подобных кораблей развернулось между Великобританией и Германией. В России предпочли брать не количеством, а качеством – проект первых русских дредноутов разрабатывался чрезвычайно тщательно, что в итоге позволило получить первоклассные корабли, с честью служившие долгие годы.

Изначально Морской технический комитет рассматривал девять вариантов будущего линкора. Затем число участников конкурса сократилось до двух – английский проект Виккерса и русский «Новое судостроение». Выбор остановили на отечественном варианте. Строить предполагалось четыре корабля, задачей которых было «передвижение на военном театре, действия в составе эскадры и бой в линии баталии на различных дистанциях». В феврале 1908 г. был объявлен второй этап конкурса, в котором участвовали уже 18 фирм с 51 проектом. Лидерами были немецкая «Блом унд Фосс», Балтийский завод и проект В. Куниберти, но победа в итоге досталась Балтийскому заводу. Технический проект на заводе разработали к апрелю 1909 г. Главными авторами выступили профессора Морской академии И.Г. Бубнов и А.Н. Крылов.

Каждый из четырех линкоров стоил огромных денег – 37 миллионов золотых рублей. Дополнительные ассигнования зависели от позиции Государственной думы, а она своего разрешения не дала на том основании, что флот охвачен революционной смутой и строительство четырех дредноутов только «увеличит количество бунтарей». И тем не менее Морское министерство в мае 1909 г. распорядилось о закладке кораблей. В их постройке участвовало огромное количество русских фирм и предприятий: судостроительную сталь поставляли Кулебакский завод и объединение «Продамет», башни – Металлический и Путиловский заводы, элеваторы и системы аэрорефрижерации погребов – завод «Г.А. Лесснер», электрооборудование – заводы «Дюфлон, Константинович и К°», «Сименс и Шуккерт», «Вольта», «Всеобщая компания электричества», телефоны и приборы управления стрельбой – заводы Гейслера и Эриксона, якорные и рулевые устройства – нижегородский завод «Сормово», Франко-русский завод изготовлял для строившихся на Адмиралтейском заводе линкоров паровые турбины, котлы и вспомогательные механизмы.

В один день 3 июня 1909 г. на Балтийском и Адмиралтейском заводах были заложены все четыре корабля будущей серии. Но работы начались только осенью. Поскольку денег на строительство фактически не было, на стапелях будущие линкоры простояли почти два года. Правительство вынуждено было пойти на уступки Думе и провести чистку Морского министерства, после чего запрос на кредиты был все-таки одобрен депутатами и утвержден императором 19 мая 1911‐го. После этого работы пошли значительно быстрее, и уже 16 июня 1911‐го головной линкор серии был спущен на воду. Он получил название «Севастополь» в честь героической обороны Севастополя в 1854–1855 гг. и был уже четвертым русским боевым кораблем, носившим это название. Предыдущий «Севастополь», эскадренный броненосец типа «Полтава», прослужил всего четыре года и был затоплен экипажем в 1904‐м в Порт-Артуре. Названия всей серии были повторены теперь в названиях дредноутов («Севастополь», «Петропавловск», «Полтава»), но к ним еще добавился «Гангут».

На протяжении 1912‐го на линкоре устанавливали броню, делали фундаменты под орудийные башни и артпогреба. Весь 1913 г. «Севастополь» постепенно обзаводился мачтами, трубами, мостиками, рубками, настилом палубы, а в начале 1914‐го рабочие Балтийского завода монтировали на линкоре артиллерию и системы управления. После этого «Севастополь» перешел в Кронштадт на ходовые испытания, которые прошли успешно и продемонстрировали большой потенциал дредноута. Так, на испытаниях машинной установки она смогла на протяжении трех часов поддерживать мощность 32 950 лошадиных сил – это почти на тысячу лошадиных сил превосходило проектную мощность.

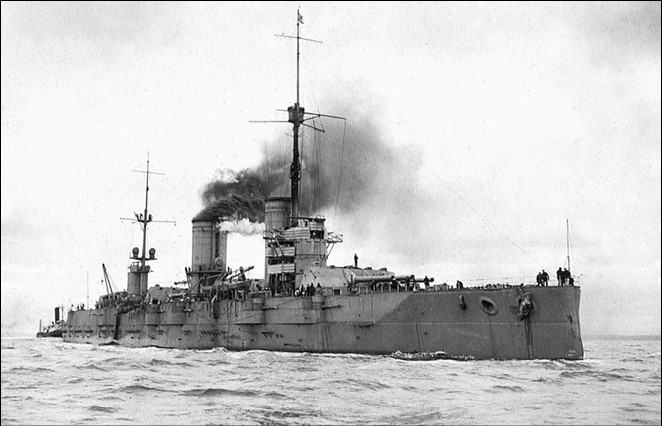

Самый мощный русский боевой корабль начала Первой мировой войны – линкор «Севастополь»

В целом тип «Севастополь» получился очень удачным, и его по праву можно назвать одним из мощнейших линкоров мира начала ХХ в. Полное водоизмещение – 26 900 тонн, длина – 181,2 метра, ширина – 26,9 метра, осадка – 9,1 метра. Мощность – 32 950 лошадиных сил, скорость – 19 узлов. Экипаж – 31 офицер, 28 кондукторов и 1066 матросов. Бронирование – от 25 до 203 миллиметров, причем броней закрывался почти весь надводный борт, что было нетипично для дредноутов. Главным «козырем» линкора была его артиллерия. Главный калибр – двенадцать 305‐миллиметровых орудий Обуховского завода образца 1907 г., установленных в башнях Металлического завода. Практическая скорострельность составляла 1,2 выстрела в минуту, дальнобойность – более 23 километров. Время заряжания – 40 секунд, расчет – 10 человек. Противоминная артиллерия состояла из 16 120‐миллиметровых орудий. Зенитное вооружение на всех линкорах предполагалось стандартное – по восемь 75‐мм, четыре 47‐мм и четыре 63,5‐мм зенитных орудия, – но фактически на каждом корабле оно было индивидуальным. Торпедное вооружение состояло из четырех однотрубных, неподвижных 450‐мм подводных торпедных аппаратов, установленных в бортовых отсеках в носовой части корабля.

В сравнении со своими зарубежными «ровесниками» «Севастополь» и его систершипы выигрывали практически во всем. Строившиеся одновременно с ними германские дредноуты типа «Остфрисланд» и «Кайзер» имели крайне неудачное расположение главного калибра, не позволявшее вести огонь при определенных углах. Американские линкоры типа «Флорида», французские «Курбэ», британские «Колоссус» – все они имели по десять 12‐дюймовых орудий главного калибра, а не двенадцать, как «Севастополь». Лишь итальянский линкор «Данте Алигьери» имел такие же огневые возможности, как русские корабли. Но по качеству самой артиллерии «Севастополь» снова вырывался вперед – обуховские 305‐миллиметровые пушки и 470‐килограммовые снаряды к ним образца 1911 г. были поистине идеальными. По качеству броневого пояса «Севастополь» и его систершипы также превосходили немецкие «Кайзеры». Таким образом, перед Первой мировой войной русский флот пополнился новейшими кораблями, которые могли с легкостью противостоять своим «одноклассникам» всех флотов мира.

Но, к сожалению, яркими победами во время кампаний 1914–1917 гг. «Севастополю» прославиться не было суждено. Задачи у Балтийского флота были сугубо оборонительными. Если германские и английские линкоры активно «гонялись» друг за другом по всем океанам, участвовали в масштабных сражениях, а их экипажи получали бесценный боевой опыт, то командование русского флота считало, что каждый линкор, на постройку которого ушли миллионы золотых рублей, – это бесценное сокровище, которое нужно беречь как зеницу ока. Каждый конкретный случай боевого использования линкоров решала Ставка. В итоге участие дредноутов в Первой мировой войне было скорее пассивным и, в сущности, обесценило все усилия, затраченные на постройку таких кораблей.

Весной – летом 1915‐го «Севастополь» несколько раз выходил на учебные стрельбы и маневры. 14 августа линкор прикрывал русские эсминцы, выставлявшие в сильный шторм минные заграждения в Ирбенском проливе. На другой день «Севастополь», возвращавшийся в Гельсингфорс, трижды ударился килем об отмель и в конце концов остановился. Нижнюю часть форштевня помяло, повреждено было и днище корабля. Сквозь пробоины в корпус поступило 350 тонн воды. Ремонт занял полтора месяца. Впоследствии «Севастополь» еще дважды повреждал днище и килевую балку: Балтийское море было слишком мелким и «тесным» для такого гиганта. Еще одно ЧП произошло 17 октября 1915‐го – тогда при погрузке боеприпасов полузаряд 305‐мм орудия, находившийся в металлическом футляре, рухнул на палубу зарядного погреба и загорелся. К счастью, взрыва не последовало, но один матрос умер от ожогов, четверо были ранены.

В революционных событиях 1917 г. моряки дредноутов, в том числе «Севастополя», приняли самое активное участие. Это было легко объяснимо: корабли стояли без дела на базах, и скучающие матросы легко попадали под воздействие антивоенной пропаганды большевиков, начинали видеть в своих офицеров не членов единой корабельной семьи, а врагов. Падали боевой дух и дисциплина, служба начала нестись небрежно, появились случаи неподчинения командирам. Неудивительно, что именно экипажи балтийских линкоров в 1917 г. отметились самыми чудовищными примерами зверских убийств офицеров, участием в антивоенных мятежах и в большинстве своем составили ударную силу Красной гвардии. Не обошли стороной волнения и «Севастополь». 11 апреля 1917‐го с корабля был переведен его командир капитан 1‐го ранга Петр Петрович Владиславлев.

После заключения Брестского мира Балтийский флот должен был оставить свои финские базы. «Севастополь» вышел из Гельсингфорса 12 марта 1918‐го, вместе с систершипами «Гангут», «Полтава» и «Петропавловск», крейсерами «Рюрик», «Адмирал Макаров» и «Богатырь». В сплошных ледовых полях толщиной 3 метра корабли шли вслед за ледоколами, и, преодолев за пять суток 180 миль, 17 марта достигли Кронштадта. В кампанию 1919 г. «Севастополь» принимал участие в отражении атак наступавших на Петроград войск Н.Н. Юденича. 20 и 21 октября линкор дал по шесть залпов главным калибром по Красносельской возвышенности. Именно после этой бомбардировки войска РККА перешли в наступление и отбросили Юденича от Петрограда.

Март 1921 г. ознаменовался фактом, который в советское время чаще всего опускался – «Севастополь» участвовал в Кронштадтском мятеже. Вернее, не просто участвовал – мятеж и начался на «Севастополе» и его систершипе «Петропавловск», а уж затем был поддержан другими моряками. Так что гораздо вернее было бы называть события «мятежом экипажей «Севастополя» и «Петропавловска» (никто ведь не называет мятеж на «Потёмкине» Одесским, а на «Очакове» – Севастопольским). Пушки корабля били по форту Красная Горка, Сестрорецку и Ораниенбауму. Всего линкор выпустил тогда 875 120‐миллиметровых и 375 305‐миллиметровых снарядов – это была наиболее активная его боевая работа за всю предшествующую историю. Однако мятеж ценой больших жертв был подавлен, команда линкора расформирована, а сам он 31 марта 1921 г. переименован в «Парижскую коммуну» (на флоте линкор получил негласное прозвище «Парижанка»). Это имело как символическое значение (мятежные корабли переименовывали и в дореволюционном флоте), так и говорило о том, что память о героической обороне Севастополя, традициях русского флота для новой власти ничего не значит.

В ноябре 1929 – январе 1930 г. линкор вместе с легким крейсером «Профинтерн» предпринял большой поход вокруг берегов Европы, который получился чрезвычайно тяжелым из-за бушевавших в Бискайском заливе штормов. 18 января 1930‐го «Парижская коммуна» бросила якорь в Севастополе. После этого было решено не возвращать линкор на Балтику, и он стал флагманом Черноморского флота, оставшегося после Первой мировой и Гражданской войн без своих линкоров. В 1930–1938 гг. на Севастопольском морском заводе корабль был капитально отремонтирован и модернизирован. Вместо 25 старых котлов установили 12 новых, изменились системы связи и управления стрельбой, появились 6 зенитных пушек на носовой и кормовой орудийных башнях, были установлены противоторпедные були, демонтированы подводные торпедные аппараты, увеличена толщина крыш башен и толщина брони средней палубы, значительно увеличена высота амбразур башен, благодаря чему возрос угол вертикального наведения орудий и дальность стрельбы; благодаря новой системе заряжания скорострельность главного калибра возросла до 2,2 выстрела в минуту. Еще раньше, в 1928–1929 гг., изменился и внешний вид корабля. Ранее имевшая «утюгообразный» вид «Парижская коммуна» приобрела новую, «острую» носовую часть, которая уменьшала заливание на полном ходу, а также новые кормовую и носовую надстройку с дальномерными постами и зенитным вооружением; из-за этого грот-мачту сдвинули вперёд, а передняя дымовая труба была слегка искривлена назад. Изначально планировалось, что линкор будет также вооружен гидросамолетом, но в 1933 г. от этой идеи отказались.

Великую Отечественную войну «Парижская коммуна», которой командовал капитан 1‐го ранга Ф.И. Кравченко, встретила в городе, название которого когда-то носила, – в Севастополе. Первые выстрелы по врагу линкор сделал 14 июля 1941‐го, отражая налет «юнкерсов». Оберегая корабль, командование флота перевело его в Троицкую бухту и тщательно замаскировало. В таком виде линкор стоял до ноября, периодически участвуя в отражении воздушных налетов люфтваффе. Лишь после того как вермахт захватил аэродромы Крыма, было принято решение перебазировать крупные корабли из Севастополя, и 31 октября 1941‐го «Парижская коммуна» в сопровождении крейсера «Молотов», лидера «Ташкент» и эсминца «Сообразительный» ушла в Поти. Если бы не этот шаг, линкор, скорее всего, погиб бы в течение суток, так как немецкая авиация вскоре начала прицельно бомбить место его замаскированной стоянки.

Поти был совершенно не готов для стоянки такого большого корабля. Но именно там «Парижская коммуна» открыла боевой счет, сбив 11 ноября бомбардировщик «Хейнкель-111». А 27 ноября линкор в сопровождении эсминца «Смышлёный» отправился в первый боевой поход к мысу Фиолент. При зимнем восьмибалльном шторме корабль вел стрельбу главным калибром по немецким позициям, что, по свидетельству генерала И.Е. Петрова, оказало решающее воздействие на прекращение штурма Севастополя. Возвращение на базу стало драматическим – 29 ноября шторм усилился до 11 баллов, «Парижская коммуна» не могла войти в порт; во время швартовки волной смыло за борт пятерых моряков, из которых трое погибли, а буксир «Красный Октябрь» линкор опрокинул швартовым концом (на затонувшем буксире тоже погибли трое моряков). В итоге линкор с трудом посадили на грунт, а потери в тот день так и остались единственными боевыми потерями корабля за всю войну. Завершил 1941 г. линкор в Севастополе: 28–30 декабря он вел огонь по противнику из Южной бухты, выпустив 179 снарядов главного калибра, 265 120‐миллиметровых и 47 зенитных. Стрельба комендоров линкора отличалась высокой точностью – открывшую по линкору тяжелую немецкую батарею «Парижская коммуна» накрыла третьим же залпом и скоро уничтожила. Обратный путь в Новороссийск был крайне тяжелым из-за бушевавшего в море 10‐балльного шторма с пургой, из-за чего надстройки корабля покрылись толстым слоем льда.

Кампанию 1942 г. линкор начал в Новороссийске, откуда 6 января вышел в район Феодосии, за полчаса выпустив по немецким позициям 168 снарядов главного калибра. В январе корабль еще дважды ходил в район Феодосии – 13‐го и 16‐го, причем ночью 16 января, во время высадки десанта в Судаке, немецкие самолеты усиленно бомбили линкор и вывели из строя одно орудие. Февраль «Парижская коммуна» провела в Поти, поучаствовав в отражении семи авиаатак противника и сбив один «Юнкерс-88». 26 февраля линкор обстреливал причалы и гавань Феодосии, а 28‐го – позиции в Старом Крыму. 8 марта в Новороссийске в корабль попало несколько зажигательных бомб, а 18‐го зенитчики линкора сбили еще один самолет.

20 марта 1942 г. линкор в условиях девятибалльного шторма вышел из Новороссийска в Крым и в ночь на 21 марта обстрелял вражеские позиции у Ново-Михайловки и Владиславовки, выпустив 128 снарядов главного калибра. Однако еще до этого похода было решено ставить линкор на ремонт. Причина была проста: ресурс орудийных стволов был полностью исчерпан, во время стрельб от них летела мелкая металлическая крошка. Замена 305‐миллиметровых орудий была нелегкой задачей, но ремонт был произведен всего за 16 дней. Казалось бы, для линкора снова настанут горячие дни, но этого не случилось. Командование советского флота сочло, что в условиях господства немецкой авиации в воздухе потеря «Парижской коммуны» будет слишком чувствительным ударом для Черного моря, и потому линкор было решено вывести из активных боев. В середине сентября 1942‐го «Парижскую коммуну» перевели было из Поти в Батуми, но этот порт был еще менее приспособлен для такого корабля, и в итоге линкор вернули в Поти. Боевая активность корабля свелась к отражению воздушных атак, а часть его экипажа была направлена в морскую пехоту.

31 мая 1943 г. произошло значительное событие в истории линкора – ему вернули изначальное название «Севастополь». Понятно, что теперь в него вкладывался новый смысл: речь шла не только об обороне Севастополя 1854–1855 гг., но и об обороне 1941–1942 гг., в которой линкор непосредственно участвовал. Обстановка на Черном море постепенно менялась в пользу советского флота, но после того как в октябре 1943‐го погиб лидер «Харьков», Ставка вновь категорически запретила применять в боевых операциях крупные корабли. Фактически повторялась ситуация Первой мировой – вместо того чтобы воевать и громить противника, огромный линкор год (!) прятали в гавани Поти из опасения его потерять.

Только 5 декабря 1944 г. линкор «Севастополь» вошел на Севастопольский рейд. 8 июля 1945 г. за заслуги в годы Великой Отечественной войны корабль был удостоен ордена Красного Знамени, став вторым после «Октябрьской революции» Краснознаменным линкором советского флота. Всего за время Великой Отечественной войны «Севастополь» совершил 15 боевых походов, прошел 7700 миль, произвел 10 стрельб по немецким войскам под Севастополем и на Керченском полуострове. Его 305‐мм орудия выпустили 1159 снарядов, 120‐мм – 1169, зенитчики отразили 21 атаку авиации противника, израсходовав более 2000 снарядов и сбив три самолета.

Через девять лет, в 1954 г., линкор был переклассифицирован в учебный линейный корабль, а 17 февраля 1956 г. исключен из списков судов ВМФ в связи с передачей в отдел фондового имущества для демонтажа и реализации. 30 января 1957 г. на «Севастополе» был спущен военно-морской флаг. В 1956–1957 гг. Краснознаменный линкор «Севастополь» был разделан на базе «Главвторчермета» в Севастополе на металл.

Судьбам систершипов «Севастополя», линкоров «Петропавловск» и «Гангут», в этой книге посвящены отдельные очерки. Им также оказались суждены долгие «жизни». Недолгой оказалась судьба лишь у линкора «Полтава», в 1926 г. переименованного в «Михаил Фрунзе», – в 1944‐м его корпус был сдан на слом.

Назад: Подводная лодка «Минога» (1908–1925)

Дальше: Линейный корабль «Петропавловск/Марат» (1911–1953)