Книга: Научись уже делать картинки! «Учебник» маминой подруги, или Книга-презентация. Визуальные принципы мультимедиа для начинающих

Назад: Глава 3. Сделай это просто!

Дальше: Сервисы. Статичный визуальный контент

Как создать мультимедийный спецпроект?

Расскажу на примере мультимедийного лонгрида. Почему? Работа над большим ММ-проектом включает в себя работу над многими мелкими форматами. Создавая один мультимедийный лонгрид, ты учишься работать сразу с несколькими мультимедийными элементами. Ты начинаешь видеть, когда их уместно использовать, какой из них нагляднее визуализирует эту конкретную мысль. В итоге мультимедийный лонгрид – один, разнообразного короткого контента – много.

Итак, в этой главе меньше рассуждений, много рекомендаций сразу и по делу. И будет много «и так далее», можешь их даже посчитать.

Погнали!

Мультимедийный лонгрид – формат длинного контента. В основе – всегда история. Она всегда (или почти всегда) представлена в виде линейного повествования. Технически это выглядит так: мы ее скроллим вверх! Линейность подразумевает законченность истории, поэтому зачастую в мультимедийных лонгридах история как бы движется из пункта А в пункт Б – скроллится. Мультимедийный лонгрид внутри всегда представлен различными визуальными блоками. Но при этом он всегда текстоцентричен – текст в нем является главным связующим элементом между всеми блоками. Можно сказать, что текст в нем представлен различными мультимедийными форматами. Например, хронология в виде таймлайна, статистика, сравнение по годам в виде инфографики, контекст местности через слайд-шоу, масштаб события в виде фотопанорамы или съемки с дрона и т. д.

Мультимедийный лонгрид – формат, который требует большой технологической вовлеченности и продюсерской работы. Главные этапы работы над ним можно разделить на две части:

● Организационные.

● Содержательные.

Организуем это!

Раз ты уже задумался о создании мультимедийного лонгрида, значит, у тебя уже есть идея, и говорить о том, что надо начинать с нее, – это перевернутая страница.

Пойдем дальше, Кэп! Самую мякотку – о планировании работы над содержанием и превращении его в визуальный продукт – расскажу чуть позже. Сначала – о скучной, но очень важной части. Я уложу ее в короткий вопрос, которым пермские таксисты стрясают с пассажиров за проезд: чо по деньгам?

Мы можем действовать по двум сценариям. Первое: у нас есть определенный бюджет и мы все производство проекта планируем в рамках заданной суммы. Поэтому идею поместить видеокамеру в кабину космонавта, улетающего на МКС, реализуем, только если у нас есть для этого финансы (ну или сильно-сильно попросите знакомого космонавта).

Второе: у нас нет бюджета и мы сначала придумываем проект, считаем, в какие деньги обойдутся наши идеи, и уже после этого ищем необходимую сумму.

Где расположена кнопочка «бабло»? Где копать клад?

● Участвуешь в конкурсе грантов на производство контента, который часто устраивают различные государственные и неправительственные организации.

● Презентуешь идею бизнес-структурам, которым твой проект может быть интересен, – например, он продвигает ценности, которые проповедует бренд.

● Объявляешь краудфандинг, предлагая взамен жертвователям ништяки.

● Заинтересовываешь идеей креативных друзей, которые готовы вложиться в проект своим умением, просто потому что идея суперкрутая.

Предположим, что деньги есть.

Разработка темы означает, что ты планируешь два этапа (каждый из которых состоит из многих подпунктов):

1. Разработка содержания и продакшен – производство контента, из которого будет состоять мультимедийный лонгрид.

2. Разработка верстки проекта – то, во что ты оденешь созданный контент.

По первому пункту. Продумываешь, кого, где и зачем ты будешь снимать и опрашивать, какую информацию будешь использовать, где ее будешь искать, какие вижуалы планируешь, какие мультимедийные форматы ты бы точно хотел использовать и т. д.

Если нужны поездки, то на сколько дней? Какие именно специалисты и оборудование понадобятся в поездке? Повезешь ли ты с собой, например, оператора, или найдешь видеографа на месте съемок? Все выписывай в столбик.

Это даст понимание того, сколько времени займет подготовка к производству контента (поиск героев, локаций, обзвоны, предынтервью, договоренности с помощниками на местах, работа с архивами и т. д.), сколько сама съемка (интервью, съемки на местах и т. д.), монтаж видеоконтента, сколько денег на все это надо потратить.

По второму пункту. Надо продумать, какие специалисты нужны для верстки проекта, на какой платформе он будет сверстан, будет ли платформа сторонняя или ты захочешь зачем-то написать свой движок, будешь ли ты графическое оформление делать сам или позовешь в команду профессионального дизайнера. И снова надо не забыть посчитать – «чо по деньгам».

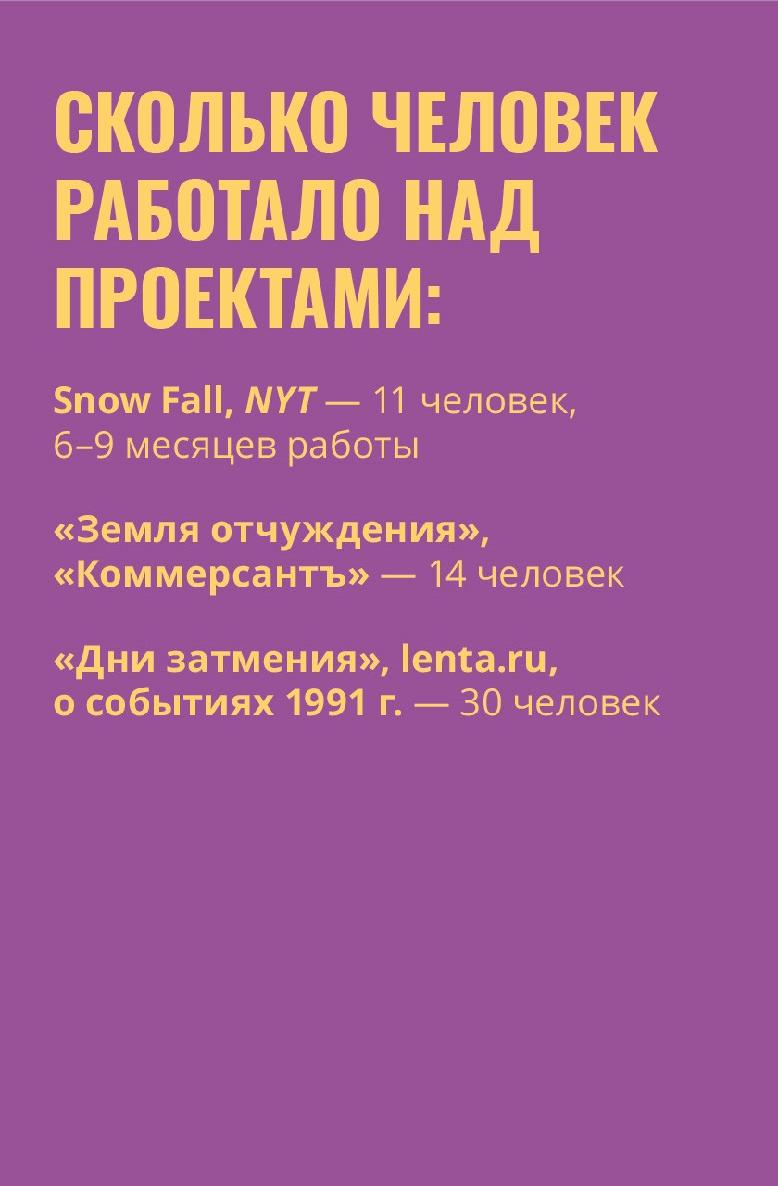

В теории – и, возможно, некоторые делают это и на практике – создать с нуля большой мультимедийный лонгрид (со всеми этапами работы над ним) может и один человек. Но есть одно но…

Сама я такого делать не пробовала, но точно знаю, что технически собрать текст и разные виды мультимедийного контента в один лонгрид сегодня действительно может и один человек – технологии нам в помощь. Это возможно, если этому человеку не нужно самому производить – делать съемки, интервьюировать, заниматься подготовкой к съемкам и т. д. Это возможно, когда для проекта достаточно того качества визуализации контента, который можно сделать в онлайн-сервисах, или человек обладает хорошими навыками в графической визуализации. Это возможно, если нужно написанные кем-то тексты, отснятые кем-то фото и видео собрать в красивую мультимедийную оболочку.

Так я поступила, например, когда визуализировала информацию о наводнении в Карагандинской области в 2015 г. Проект назвала «Наводнение». Он был сверстан на платформе tilda.cc. У меня ушло на его создание около двух дней. Это было информационное кураторство – сбор информации по одной теме из разных источников, ее переупаковка и публикация в одном месте с указанием всех ссылок. Я добавила туда визуализацию: создала таймлайн наводнения в онлайн-сервисе, интерактивную карту, на которой отметила все упомянутые в СМИ населенные пункты, куда пришла большая вода, прогноз погоды за две недели до наводнения в виде инфографики. Помимо этого, разместила фотографии и видео очевидцев, которые заполонили соцсети, текст написала на основе новостных заметок. Мне не нужно было ездить на место происшествия самой, поэтому я смогла потратить время на сбор информации в сети, обработать ее и сверстать на отдельной странице.

Но сделать это одной в короткие сроки мне бы не удалось, если бы речь шла о сторителлинге или если бы мне самой пришлось снимать фото, видео, брать интервью у пострадавших. В мультимедийных спецпроектах важна команда.

Она может состоять из минимального набора: журналиста/редактора, фото-/видеографа и дизайнера.

А может быть большой командой, в которую входят даже композитор и актеры, специальный ведущий или приглашенная звезда, – все зависит от сложности реализации идеи и бюджета.

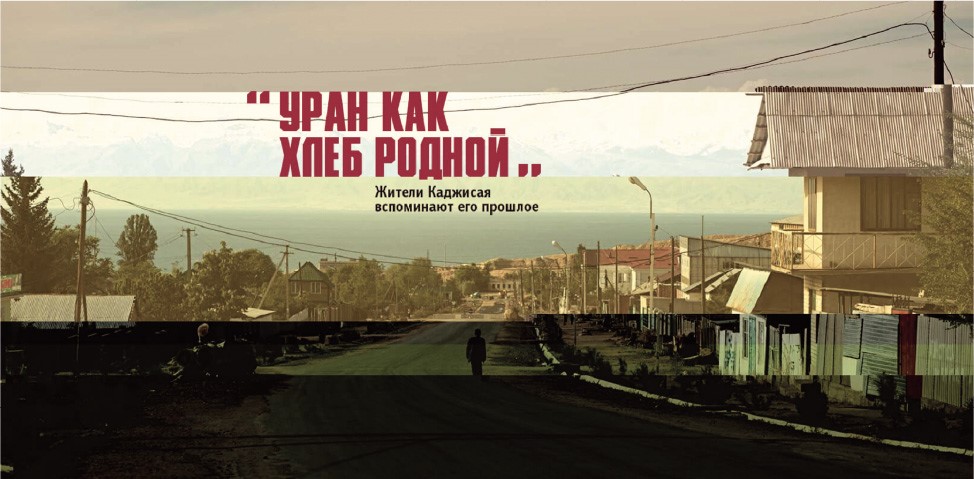

Например, над мультимедийным лонгридом «Уран, товарищи!» работали четыре человека: журналист, видеограф, дизайнер, редактор.

В команде нужно разделить обязанности. Это значит, что в один временной промежуток будет вестись работа над несколькими элементами проекта параллельно. В моем случае в проекте «Наводнение» каждый элемент создавался по очереди, потому что я была одна. Разделение обязанностей в команде ускоряет работу над проектом в среднем в три раза. И тут вернемся к моему тезису, что создать большой мультимедийный лонгрид с нуля может и один человек. Может, но он потратит на это очень много времени. Очень много. Очень.

Маленькая команда – больше времени на производство. Если проект делается параллельно с текущей работой, то на производство уйдет больше времени.

Сроки производства спецпроекта зависят от выбранной темы и визуальных фишек, которыми ты хочешь наполнить свою историю. Требуется выезд на съемки – это увеличивает время на производство. Поэтому готовиться к поездкам необходимо заранее, хотя бы за месяц. Требуется моушен-дизайн – это увеличивает время на производство. Требуется работа актеров… Ты уже понял. Время нужно закладывать в производство.

В среднем на производство одного мультимедийного спецпроекта с нуля в зависимости от сложности и количества мультимедийных единиц в нем у нас уходило от одного до четырех месяцев.

Команда: кто в нее входит?

● Контент-продюсер.

● Журналисты.

● Видеооператор.

● Фотограф.

● Монтажер.

● Иллюстратор.

● Графический дизайнер.

● Моушен-дизайнер.

● Веб-дизайнер.

● Композитор.

● Разработчики.

Список позиций может быть и больше. Какие-то позиции можно объединить – например, чаще всего хороший оператор хорошо фотографирует и умеет монтировать.

У любого проекта должен быть дедлайн!

Конкретные сроки для выполнения каждой задачи перед каждым участником команды!

Содержание!

О чем думаем, когда начинаем работу над мультимедийным проектом? О чем рассказываем и для кого рассказываем.

Поэтому поговорим все-таки про идею. Ее трудно найти и легко потерять.

Всегда держим в голове: какую именно историю мы хотим рассказать? Почему именно в формате мультимедийного проекта? В виде какого именно мультимедийного проекта: лонгрида (текстоцентричен), вебдока (видеоцентричен), большой интерактивной инфографики, таймлайна, игры или др.? Какие мультимедийные форматы внутри этого проекта у нас могут быть? Почему именно они?

Выбрал тему – посмотри референсы! Кто до тебя делал проекты на ту же тему? Что про нее писали, кто рассказывал о ней, какие исследования проводились?

Что дает работа с референсами:

● какие еще герои могут быть в твоей истории,

● какую важную информацию ты упустил,

● в чем тебе придется повториться,

● факты, о которых рассказали мельком, но ты увидел в них новый потенциал,

● понимание того, о чем не говорили раньше и что узнал только ты, чтобы рассказать историю по-новому.

Спецпроект «В поисках исчезающей сайги».

Точная формулировка темы: фокусировка на одной главной мысли.

Пример: мы делаем проект «про армию» – плохая формулировка, общая, обо всем.

Мы расскажем о том, почему выросло количество комиссованных из армии именно в этом году, – фокус на конкретном повороте темы.

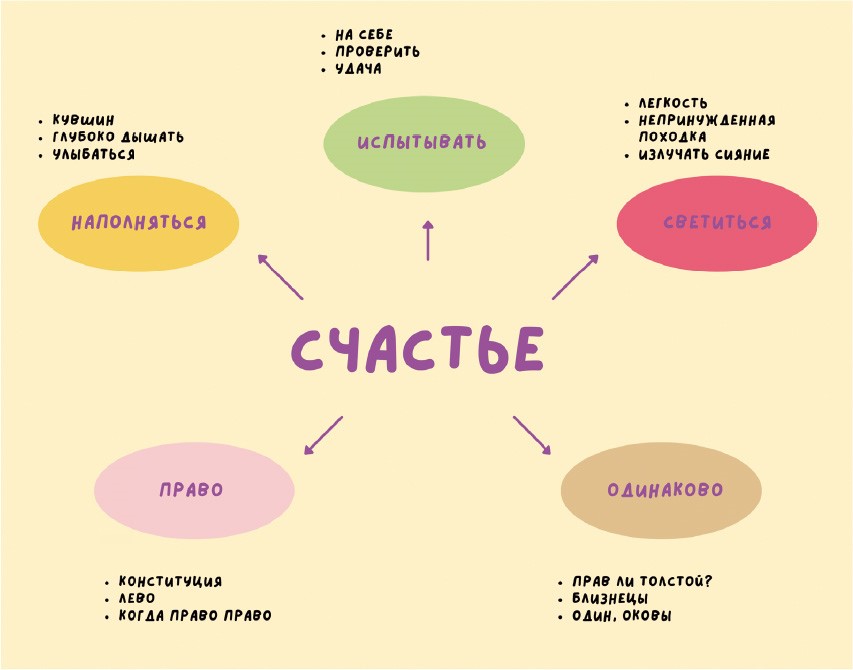

Как помочь мозгу родить идею? Я использую ассоциации и рисую майндмэп – карты мышления. Прибегаю к трем техникам:

● Любые первые пришедшие на ум ассоциации, связанные с контрольным словом. Скажем, контрольное слово «счастье» в центре листа, вокруг пишем все ассоциативные слова – например, глаголы: испытать, светиться, наполняться и т. д. Чем больше, тем лучше. Не меньше 10–15. От каждого из них – свои ассоциативные слова, и так несколько кругов.

● Вопросы от обратного. А что было бы, если… Например: что было бы, если бы не волк съел Красную Шапочку, а наоборот? О чем тогда была бы эта история?

● Три важных предмета. Выбираем контрольное слово и пишем три главных предмета, ассоциирующихся с ним. Нежность – статуэтка балерины, мамина подушка, фотография любимых кошек. Дальше – новые ассоциации.

Важно помнить, что каждое слово в этих картах – идея.

Что это дает? Возможность:

● увидеть небанальный или, наоборот, банальный подход к теме,

● раскрыть связи между несвязанными идеями,

● мозгового штурма даже в одиночку,

● выделить главную мысль,

● определить важность второстепенных идей по отношению к главной мысли.

Например, раскинув карты на счастье, я увидела идею проекта-исследования: действительно ли все счастливые семьи похожи друг на друга, как писал в «Анне Карениной» Лев Толстой? Что, если поговорить с десятком счастливых семей и выяснить это?

А еще можно сделать сборник интервью о счастье с жителями тех стран, в конституциях которых прописано «право на счастье».

Мультимедийный лонгрид «Никогда море. Never more». Создан проектом «Ливень. Living Asia». Название родилось во время мозгового штурма. В интервью герои в разных контекстах говорили фразу «никогда море». «Никогда море не будет прежним», «Никогда море меня так не радовало», «Хотел бы уехать, но думаю, неужели никогда море больше не увижу» и т. д. Получилось, что это была самая часто повторяющаяся фраза, она и стала названием

Мы создаем мультимедийный проект для кого? Кто эти люди, которые должны посмотреть и отреагировать на наш проект? Почему он им может или должен быть интересен?

Почему люди слушают истории?

● Когда за перипетиями жизни героя интересно следить: найдет ли Принц Золушку по туфельке?

● Потому что хочется узнать, кто победит: мушкетеры или гвардейцы.

● Кто кого перехитрит – Колобок Лису или Лиса Колобка.

● Кто же на самом деле был тем таинственным персонажем – кто настоящий Всадник без головы?

Мы создаем мультимедийный проект: зачем?

Еще раз отвечаем на вопрос: зачем мы хотим взять именно эту тему? Ответ «потому что это важно» не считается.

Хорошо: когда ваша история связана с интересами пользователей, еще раз смотрим, для кого мы хотим эту историю рассказать.

Первым делом после идеи надо понять, в какую форму повествования мы хотим облечь нашу историю. Выбрать можно почти любую. Говоря олдскульным языком, использовать различные жанры журналистики: рассказ, интервью, репортаж, портрет, журналистское расследование, информационное кураторство и другие. Все эти жанры можно еще и перемешать – вспомним про гибридизацию в мультимедийных проектах из первой главы.

Изображение сгенерировано ИИ

«ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА» № 7

На самом деле нет

Жанры журналистики, с одной стороны, – существующее теоретическое разделение контента на типы по тем или иным общим признакам. Разные виды журналистских материалов надо было как-то различать: в период расцвета печатной прессы их по определенным критериям объединили в разные группы – жанры. У нас на факультете журналистики в конце 90-х была специальная дисциплина «Жанры журналистики». На этих лекциях нам рассказывали, например, о корреспонденции – жанре, который к тому времени не то что мало использовали, о нем мало кто помнил. А сейчас еще меньше редакций, где пользуются жанровой терминологией. Слово «формат» заместило определение «жанр». Формат размыл четкие границы, которые описывались в жанровой теории, из которой гибридные формы контента вываливались так же, как дрожжевое тесто из миски. Современное производство контента давало такую дикую смесь жанров, что в тазиках их было не удержать. Они не вписывались ни в один из типов. А придумывать новые названия и описания к каждому такому гибриду – плодить ненужные сущности.

Именно поэтому «формат» оказался более удобен, он не требовал доказательств «чистоты крови». Все новое гибридное было просто форматом. И ничего страшного не происходило, если придуманная форма контента не вписывалась в теорию о жанрах. Каждый из нас, создавая и журналистские материалы, и соцсетевой контент, нарочно или случайно придумал кучу разных форматов, даже не подозревая об этом. Какие-то из них мы использовали многократно, другие остались одноразкой.

В этой книге я употребляю словосочетание «жанры журналистики» как дань прошлому, которое было, но которое, надеюсь, ушло из современных медиа навсегда. Да здравствует формат!

Совместный спецпроект «Коронавирус, нет, нет, нет!». Сделан редакциями «.три. точки.», «Новый репортер»,

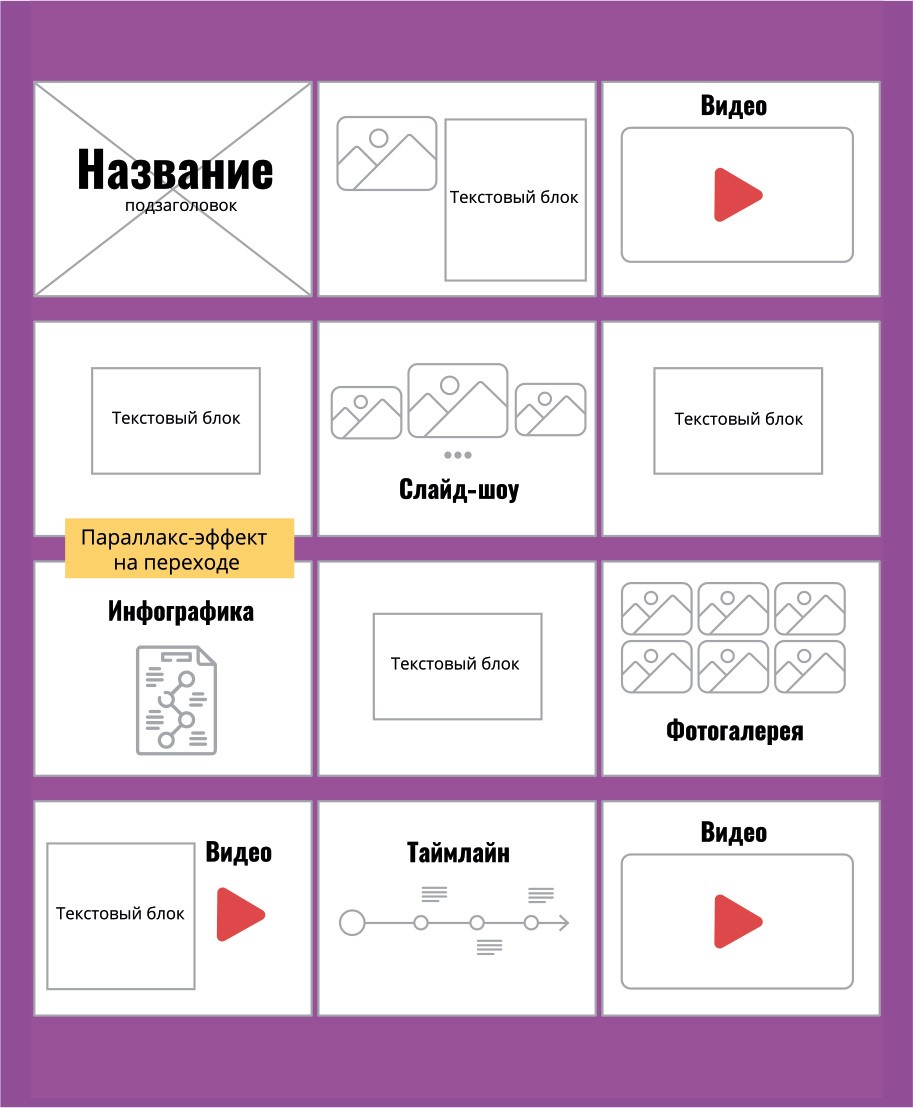

Следующий этап работы над мультимедийным лонгридом – рисовать макет истории. Ты можешь сделать его как до начала съемок, так и после, когда весь контент собран и отснят. Это тебе и твоей команде придется решить самим. Я бы рекомендовала рисовать его, как только вы определились с идеей, поняли, какие герои нужны, где вы их будете снимать, какую информацию вы хотите в проекте использовать и в каких форматах вы ее хотите представить. Возможно, после съемок макет изменится – это чаще всего и происходит, и это нормально. Но с нарисованным макетом вы точно не забудете отснять нужные видео или фото для будущих вижуалов.

Макет поможет заранее определить, какие мультимедийные элементы будут использованы, какое количество текста необходимо написать, будет ли использовано навигационное меню и каким образом оно будет реализовано в проекте, какие фотографии и видео снять и каким образом будет выстроено повествование визуально. Без предварительного макета обойтись не получится!

Пример макета мультимедийного лонгрида

Необходимо заранее продумать, какую фотографию или видео ты поставишь заглавной картинкой проекта. Во время съемок думай постоянно, какой из кадров станет ею.

Баланс между формой и содержанием проверяется:

● Рассказ логически связан, нет ли в нем недосказанности, несоответствий, запутанных эпизодов?

● Рассказ вызывает эмоции и чувства у пользователя; пользователь сопереживает, злится, удивляется, радуется, негодует?

Для создания мультимедийного лонгрида важно выбрать подходящую платформу, на которой авторы будут собирать свою историю. Если у СМИ есть ресурсы, это может быть html-страница, написанная редакционными программистами (если они есть) или заказанная у разработчиков основного сайта. Можно воспользоваться сторонними платформами, специально созданными для производства сайтов и мультимедийных проектов, таких как , readymag.com или . Использование сторонних площадок позволяет не перегружать свои серверы, удешевлять производство мультимедийных лонгридов и не держать на заработной плате программиста и дизайнера ради одного проекта. Но разработчики сторонних сервисов создают их не в благотворительных целях. Не для того, чтобы мы круглыми сутками бесплатно ваяли на их ресурсах свои проекты. Они зарабатывают. Поэтому могут внезапно повысить стоимость подписки или продать свой сервис техгиганту, который прикроет его для обычных пользователей, и так далее. Поэтому рекомендация: создали проект «на стороне», скачайте и опубликуйте на своем сайте, если он у вас есть. Если нет – не просрочивайте оплату подписки.

Объем текста зависит от темы, количества персонажей и поворотов сюжета. Например, текст мультимедийного лонгрида «Земля отчуждения» ИД «Коммерсантъ» содержал 30 000 знаков. Поэтому, оценивая пользовательский интерес к лонгридам, нужно не только считать количество просмотров, лайков, репостов, но и время, проведенное читателями в проекте, и количество возвращающихся пользователей. Мультимедийные лонгриды – как книги, некоторые из них невозможно прочитать за один раз. Их можно отложить, чтобы вернуться к ним через некоторое время.

Требования для создания мультимедийного лонгрида:

● Для такого рода историй необходим герой или персонаж. В больших материалах важны эмоции. Эмоции – это человек.

● Выстроенная драматургия: истории цепляют, если в них есть драма.

● Текст должен быть написан с учетом того, что определенные части истории будут рассказаны в мультимедийных форматах.

● Если в лонгриде используется навигационное меню, текст должен это учитывать и быть написан таким образом, чтобы каждая отдельная часть была законченной историей, но при этом вместе эти истории должны давать полную картину.

● В визуальном оформлении необходимо использовать широкоформатные фото. Качество фотографий – от 1200 px.

● Параллакс-эффект раньше был визитной карточкой мультимедийных лонгридов. Сейчас я бы с ним не перебарщивала, он вроде как ушедший тренд; одним словом – немодный.

● Видео, используемые в лонгриде, должны быть короткими. Если это зарисовки или видеоинфографика, максимальный хронометраж – полторы минуты.

● Видео могут быть большего хронометража, если это интервью, спецрепы, мини-доки.

● Тонкая работа должна быть проведена с аудио. Аудиоинтервью могут и не послушать. Несмотря на возросшую у нас популярность подкастов, людей, которые захотят слушать большой аудиокусок при просмотре мультимедийного лонгрида, точно будет немного. И если вы решите представить часть контента в виде аудиофайлов, то это должны быть суперуникальные аудио. Например, проект «Последние слова 11 сентября», созданный в 2016 г. «Газета.ру» и «Рамблер Инфографика», был полностью построен на архиве телефонных разговоров пассажиров и членов экипажа захваченных самолетов с семьями и экстренными службами в день катастрофы.

● Звук можно и нужно использовать на главной шапке проекта для вовлечения читателя в историю. Пример – Firestorm The Guardian: они использовали звук трескающихся от огня деревьев и переговоры пожарных.

Почему важно использовать разнообразные мультимедийные вставки в проекте? Потому что они – визуальная зацепка. Почему не нужно публиковать текст большими блоками? Потому что современный человек читает текст в два-три абзаца, и ему уже длинно, уже долго, уже нужно переключиться на другое. Это происходит, даже если текст захватывающий.

Как давно ты просто смотрел сериал в сети, не гугля параллельно какую-либо информацию или не пролистывая соцсети? Мы привыкли к тому, что постоянно обращаемся к соцсетям и мессенджерам, постоянно отвлекаемся на что-то, перескакиваем с одного на другое за секунды. Мы так быстро приучились к этому, что теперь постоянно хотим переключиться на что-то другое, даже если для этого нет повода. Я разучилась смотреть кино на компьютере, не занимаясь параллельно поиском чего-нибудь в сети. Поэтому поведение пользователя, то, как он потребляет контент, необходимо учитывать при создании мультимедийного проекта.

Чтобы люди не отвлекались, нужно работать на вовлечение. Необходимо продумать, как будет себя вести читатель внутри твоего проекта. Если уж он и будет отвлекаться, то на то, что надо тебе. В рамках одного мультимедийного лонгрида нужно постоянно подсовывать что-то увлекательное, поддерживать интерес читателя: «Почитал? Теперь посмотри видео. Посмотрел видео? Теперь еще почитай. Почитал? Посмотри фотографию. А вот здесь у нас есть инфографика, которую можно поизучать».

Чего мы не делаем!!!

Мы создаем мультимедийный проект – не цепляемся к формальным признакам мультимедийного проекта.

Это значит – не пихаем в проект все существующие мультимедийные форматы для того, чтобы они там были. Каждый элемент должен быть обоснован – именно эти, а не другие форматы расскажут нашу историю наилучшим образом.

Не увеличиваем искусственно объем текста. Лучше меньше, да лучше – вспомни Snow Fall и Firestorm из первой главы. Согласись, что визуально верстка текста во втором проекте была читабельнее. Пользователь не любит текстовых лавин, давай текст небольшими блоками. Тому, чтобы много текста не смотрелось как «много», помогут вижуалы, грамотная верстка и дизайн.

Не добавляем инфографику ради инфографики. Чтобы было? НЕТ! Только если есть данные или цифры, которые будут более понятны и наглядны через графическое переложение.

Не создаем таймлайн, потому что у нас есть две даты. Таймлайн – история, которая разворачивается во времени. Хорошо выглядят таймлайны, когда в них много дат. Ну хотя бы семь (счастливое число у казахов).

Коммуникативная стратегия

Еще на этапе планирования нужно продумать, как именно ты будешь продвигать свой проект.

Это будет один анонс или серия анонсов в социальных сетях?

Как ты будешь «подогревать» интерес аудитории перед публикацией проекта?

За четыре-три недели до выхода проекта:

● публикация информации о проекте и теме проекта в соцсетях и на сайте,

● придумай по две публикации в неделю – это могут быть короткие ролики, которые будут в большом проекте, специально смонтированные трейлеры, посты с инфографикой, используемой в проекте, или текстовые посты с фактами на ту же тему, что и твой мультимедийный лонгрид.

За неделю до: ежедневные публикации о проекте и теме проекта. Формы этих постов тоже могут быть любыми. От просто текстового анонса до заманивающих тизеров, рилсов.

Неделя выхода проекта: публикация самого проекта и ежедневное в течение недели после этого напоминание о проекте: анонсы, тизеры, вызов аудитории на дискуссию.

Как разогреть аудиторию перед публикацией проекта?

● Интересные факты из спецпроекта.

● Одна яркая фотография с коротким описанием темы проекта, создание и рассылка пресс-релиза. Иногда сам выход качественного мультимедийного материала – уже новостной повод.

● Бэкстейдж. То, что осталось за кадром, если снимали процесс съемок. Продумай заранее, чтобы его снять.

● Тест/викторина/игра – по теме проекта, в конце со ссылкой на проект, если проект уже опубликован, или информацией о проекте, который скоро выйдет.

● Расскажи о том, как ты делал свой проект: обрывки диалогов, невошедшие фотографии из отснятого по теме, дополнительная статистика.

● Платное продвижение. Если есть деньги на продвижение, то логично потратить их на продвижение проекта, на который ты потратил много времени и сил.

● Расскажи о своем проекте в популярных подкастах, публикуй анонсы о проекте в телеграм-каналах – как медийных, так и тематических. Если ты не дружишь с авторами таких каналов, договаривайся. Про классные проекты рассказывают!

Назад: Глава 3. Сделай это просто!

Дальше: Сервисы. Статичный визуальный контент