Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Свечение Вавилова – Черенкова

Дальше: Загадка жидкого гелия

Сверхтекучесть

В данной книге приходится уделять особое внимание Нобелевским лауреатам. Не потому, что они особо отличаются от многих других талантливых учёных. Да и критерии для выбора весьма неопределённы. Биологических, физических, химических наук многие десятки, если не сотни. Какое открытие предпочтительней?

Выбор Нобелевского комитета нередко определяется политическими соображениями. Это естественно в условиях противостояния в ХХ веке капиталистической и социалистической систем. И всё-таки этой престижной премии удостоили нескольких советских учёных. Надо полагать, что они действительно совершили выдающиеся открытия мирового уровня. О том, как долго могли не замечать достижение советского учёного, можно судить на примере открытия сверхтекучести академиком П.Л. Капицей.

Летом 1908 года нидерландский физикохимик Хейк Камерлинг Оннес перевёл газ гелий в жидкость, охлаждая его до 4о К (выше абсолютного нуля – 273о С). «Я был вне себя от радости, – вспоминал он, – когда смог продемонстрировать жидкий гелий моему другу Ван-дер-Ваальсу, чья теория была моей путеводной нитью, позволившей довести сжижение до конца».

Когда он снизил температуру до 2,17 К, свойства жидкого гелия изменились. Он объяснил это неточностями измерений. Хотя для него они были не характерны. Дальнейшие события показали, что он совершил научное открытие – переход жидкого гелия в новое состояние, – но не обратил на это внимания.

В 1913 году Хейк Камерлинг Оннес получил Нобелевскую премию «за исследования свойств тел при низких температурах, которые, в частности, привели к получению жидкого гелия».

Следующее значимое событие в этих исследованиях произошло в 1938 году в Московском институте физических проблем. Главным действующим лицом стал академик Пётр Леонидович Капица (1894–1984). Он родился в Кронштадте, где служил его отец, генерал-лейтенант инженерного корпуса. Это не помешало талантливому юноше сделать блестящую научную карьеру при власти пролетариата. Окончив Политехнический институт в Петрограде, он с 1918 по 1921 год работал под руководством А.Ф. Иоффе.

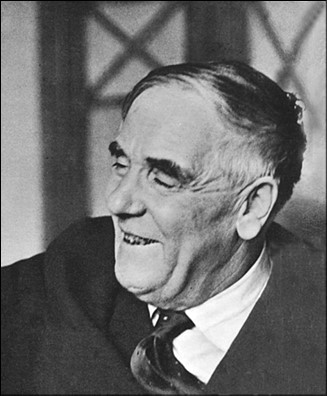

П.Л. Капица

Как талантливого специалиста его направили на стажировку в Лондон. Работая в Кавендишской лаборатории у Резерфорда, он проявил себя прекрасным экспериментатором, разработал приборы для изучения свойств вещества в мощных магнитных полях. Изобрёл установку, сжижающую большое количество гелия, стал членом Лондонского королевского общества в 1929 году.

В статье журналиста Д. Иванова «Чашка жидкого гелия» высказано предположение: «Руководству СССР не нравились активные контакты, которые Капица установил между английскими и советскими физиками, и в 1934 году, когда физик в очередной раз приехал на родину увидеться с родными, ему запретили покидать страну. В качестве компенсации в Москве был создан Институт физических проблем (ИФП), а Капицу назначили его директором».

Полагаю, руководство СССР посылало в Англию молодого специалиста именно для активных контактов с ведущими английскими учёными. По-видимому, возникло опасение, что Капица может не вернуться на родину, которая нуждалась в талантливых учёных (не считая затраченных средств на его обучение и командировку).

Из Википедии: «20 сентября 1934 г. Куйбышев и Каганович проинформировали Сталина, отдыхавшего в Сочи, о приезде Капицы и о том, что по поручению ЦК ВКП(б) Пятаков вёл с ним переговоры о работе на Родине, но Капица отказался. Авторы письма настаивали: “такому положению, когда наш гражданин снабжает чужую страну изобретениями, имеющими военное значение, надо положить конец”. Они предлагали любым способом удержать учёного в СССР, “в крайнем случае, применить арест”. Сталин на следующий день ответил согласием, добавив: “Капицу… нужно обязательно задержать в СССР и не выпускать в Англию…”»

Продолжая свои эксперименты уже в Москве, П.Л. Капица убедился, что при охлаждении гелия до 2,17 К (–271 оС), он переходит в особое состояние: полностью теряет вязкость, его атомы не испытывают трения. Такая жидкость проникает через микроскопические капилляры и трещины. Более того, она способна течь вверх по стенкам сосуда, словно находится вне гравитации. Это состояние жидкого гелия он назвал сверхтекучестью.

О своём открытии он опубликовал статью «Вязкость жидкого гелия ниже точки лямбда» в британском журнале «Природа» в 1938 году. Там же была опубликована статья английских учёных, получивших тот же результат: но они использовали методику Капицы, а потому не стали претендовать на приоритет.

С 1939 года П.Л. Капица стал академиком АН СССР, в 1941 и 1945 годах получил Сталинские премии, стал Героем Социалистического Труда. А Нобелевскую премию он получил лишь в 1978 году. Прошло 40 лет со времени открытия сверхтекучести! Возможно, из-за столь неприлично большого срока формулировка премии была обобщённой: «За открытия и основополагающие изобретения в области низких температур».

Петру Леонидовичу принадлежит ещё одно замечательное достижение, которое резко стимулировало развитие советской науки. Его многочисленные письма в Правительство СССР и лично Сталину имели большое значение. Сошлюсь на фрагмент книги историка и философа В.В. Кожинова «О русском национальном сознании» (2002), где говорится о послании Капицы Сталину в январе 1946 года:

«К письму была приложена рукопись известного историка техники Льва Гумилевского “Русские инженеры”. В письме говорилось следующее: “Один из главных отечественных недостатков – недооценка своих и переоценка заграничных сил. Излишняя скромность – это ещё больший недостаток, чем излишняя самоуверенность. Для того, чтобы закрепить победу (имеется в виду победа в Великой Отечественной войне) и поднять наше культурное влияние за рубежом, необходимо осознать наши творческие силы и возможности. Сейчас нам надо усиленным образом поднимать нашу собственную оригинальную технику. Успешно мы можем это сделать только тогда, когда будем верить в возможности и престиж нашего инженера и ученого, когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других. Что это так, доказывается и тем, что за все эти столетия нас никто не сумел проглотить…”

Вот такое письмо получил Сталин. Надо заметить, что на все прежние письма ответа не было. А на это письмо Сталин ответил немедленно. Тут начинается загадка истории, над которой историки науки будут много размышлять. В психологии вождя произошёл перелом. Очередное письмо Капицы заставило его изменить мнение о русской науке. И этот факт в истории имеет те самые далеко идущие последствия, которые, вероятно, до сей поры определяют положение в нашей науке, во всяком случае, в некоторых, к сожалению, немногих её областях, которые и сегодня не отстают, а то и опережают мировую науку. Сталин ответил следующее: “Все ваши письма получил. В письмах много поучительного. Что касается книги Гумилевского «Русские инженеры», то она очень интересна и будет издана в скором времени…” Заметьте, Сталин находит письма Капицы поучительными для себя.

Через месяц с небольшим после получения письма Сталин заявил в своей речи перед избирателями: “Особое внимание будет обращено на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать возможность науке развернуть свои силы. Я не сомневаюсь, что если мы окажем должную помощь нашим учёным, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны”.

…После этой речи Сталина было открыто сразу несколько десятков крупных научных учреждений… Переворот в сознании Сталина и в научной практике страны…

Восемь лет спустя, в пятьдесят четвертом году, в нашей стране заработала первая в мировой истории атомная электростанция, создан первый реактивный пассажирский лайнер. Ещё через три года выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. Потом был первый в мире атомный ледокол. И в шестьдесят первом году состоялся первый полёт человека в космос. Мы тогда впервые за всю свою историю опередили весь мир в практическом осуществлении великих научных открытий и технологий».

Вряд ли вдруг произошёл переворот в сознании Сталина. Ещё до войны у нас появились научно-исследовательские институты, значительно возрос уровень общего и специального образования. Но, безусловно, советы Капицы возымели своё действие. Сказалось и то, что Академия наук СССР была, в сущности, государственным учреждением.

Назад: Свечение Вавилова – Черенкова

Дальше: Загадка жидкого гелия