Электродуга Петрова

Удивительным образом крупные открытия в электротехнике сделал учёный-самоучка Василий Владимирович Петров (1761–1834).

Физики-экспериментаторы отличаются особой изобретательностью и сноровкой. Судя по всему, Василий, сын приходского священника Владимира из города Обояни Курской губернии, в детстве отличался своей смышлёностью и любознательностью. После учёбы в Харьковском коллегиуме он поступил в Санкт-Петербургскую учительскую семинарию.

Успехи в учёбе позволили ему, не окончив учебное заведение, получить в 1788 году назначение в Колывано-Воскресенское горное училище в Барнауле (Алтай) как преподавателя математики, физики, русского и латинского языков. Приходится предполагать, за неимением документов, что преподавал он отлично, а потому через три года получил должность преподавателя физики и математики в Измайловском кадетском и Главном врачебном училищах Петербурга.

К научным экспериментам он приступил в 1795 году, когда стал профессором, училище было преобразовано в Медико-хирургическую академию. Теперь он смог дополнить свой физический кабинет сложными и дорогими приборами. В 1809 году его удостоили звания академика Петербургской АН.

В «Собрании физико-химических опытов и наблюдений» (1801) он в ряде экспериментов опроверг теорию флогистона: горение возможно только в присутствии кислорода. Некоторые вещества горят в «безвоздушном месте», но лишь в том случае, если содержат кислород («где находится кислотворный газ… там только и может происходить горение»). Как он выяснил, сера и фосфор вне доступа воздуха не горят.

Петров построил «огромную наипаче» гальваническую батарею из 2100 медно-цинковых элементов с электродвижущей силой около 1700 вольт. Электролитом служил раствор нашатыря; им пропитывались бумажные листки между металлическими кружками. В мае 1802 года Петров публично демонстрировал явление электрической дуги. В книге «Известие о гальвани-вольтовских опытах…» (1803) он писал:

«Если на стеклянную плитку или на скамеечку со стеклянными ножками будут положены два или три древесных угля, способные для произведения светоносных явлений посредством гальвани-вольтовской жидкости, и если потом металлическими изолированными направлятелями, сообщёнными с обоими полюсами огромной батареи, приближать оные один к другому на расстояние от одной до трёх линий (2.5–7.5 мм), то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются и от которого тёмный покой довольно ясно освещён быть может».

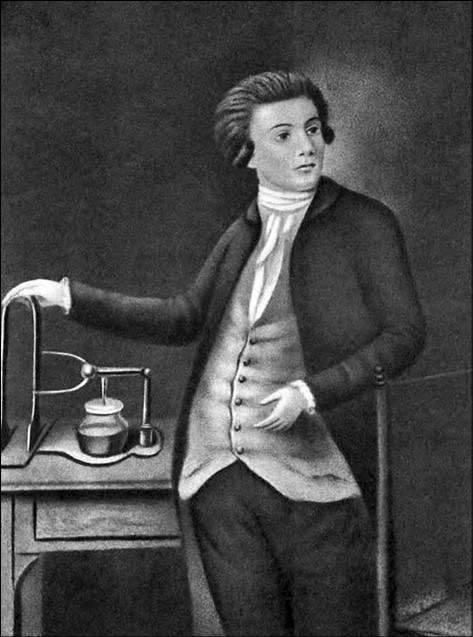

В.В. Петров

Правда, в мировой науке укоренилось название «вольтова дуга», а её открытие обычно приписывают англичанину Хэмфри Дэви, хотя Петров получил её на 6 лет раньше.

Труды В.В. Петрова были опубликованы на русском языке. Это даёт повод утверждать, что его достижения не были известны на Западе. Однако в 1804 году Петербургская АН объявила конкурс на исследование о природе света на русском и немецком языках. Уведомляла учёных, что явление электрической дуги уже известно Академии.

В отличие от Ломоносова, Петров мало интересовался теоретическими проблемами физики. Он был виртуозным экспериментатором. То, что мы называем весьма неопределённо «электричеством» или «электрическим током» он считал потоком «гальвани-вольтовской жидкости». Для него она была одним из веществ, к тому же содержащей кислород. Так он решил, отмечая окисление цинковых и медных кружков в его батарее. В то время такой была наиболее распространённая точка зрения. Считалось, что электричество возникает за счёт химических реакций, в частности, окисления цинкового электрода.

Отсутствие теоретических открытий никак не умаляет значения достижений В.В. Петрова. (Кстати, не исключено, что мы и теперь не совсем верно понимаем суть энергии, электричества.) Они нашли широкое практическое применение.

Одним из первых использовал дугу Петрова для освещения (что и предполагал автор открытия) русский академик Б.С. Якоби. По его проекту на башне Адмиралтейства была установлена дуговая лампа, питавшаяся от батареи из 185 пар цинковых и угольных пластин. В 1875 году П.Н. Яблочков, работая в Парижской фирме, изобрёл «электрическую свечу», расположив угольные стержни параллельно и разместив между ними изолятор. Вскоре этот «русский свет», как его называли, стал освещать многие помещения и достопримечательности Лондона, Парижа и некоторых других столиц Европы.

На основе дуги Петрова русский изобретатель Н.Н. Бернандос в 1886 году запатентовал «электрогефест» – способ дуговой электросварки при помощи угольного электрода. Пять лет спустя горный инженер Н.Г. Славянов разработал способ электросварки с металлическими электродами.

Назад: Гипотеза абсолютного нуля

Дальше: Правило Ленца