Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Вытеснение элементов

Дальше: Таблица умножения знаний

Коперник атомной системы

Добывать факты – важнейшая задача учёных. Но для познания этого слишком мало. Второй важный шаг – классификация знаний. После этого открывается поле деятельности для теорий. «Наука заключается в такой группировке фактов, которая позволяет выводить на основании их общие законы или заключения». Так написал Чарлз Дарвин в книге «Воспоминания о развитии моего ума и характера».

Выходит, не всякая группировка фактов продуктивна. В одном случае она просто констатирует то, что уже известно. В другом случае она отражает природные закономерности, предполагая неведомое, не раскрытое на данном этапе развития научной мысли.

Во второй половине ХIХ века в химии был накоплен огромный и ценный фактический материал, были открыты важные закономерности. Восторжествовала атомно-молекулярная теория. Однако не удавались попытки привести в единую систему десятки известных элементов, а ещё и вновь открытые. Наиболее интересным и оригинальным было построение парижского профессора Александра Эмиля Бегие де Шанкуртуа. В 1862 году он опубликовал свою систему химических элементов, расположенных в виде спирали, отметив, что свойства элементов на очередном витке повторяются. (Почти столетие спустя в таком же виде представил таблицу Менделеева советский геолог Ю.А. Билибин; неизвестно, знал ли он о де Шанкуртуа, но показательно, что они оба были геологами.)

В 1864 году немецкий химик Лотар Мейер привёл список всех известных тогда химических элементов и расположил в порядке увеличения атомных весов. Отметил, что у них периодически повторяются свойства. Через 6 лет он опубликовал таблицу, в которой поместил сходные по свойствам элементы в вертикальные ряды.

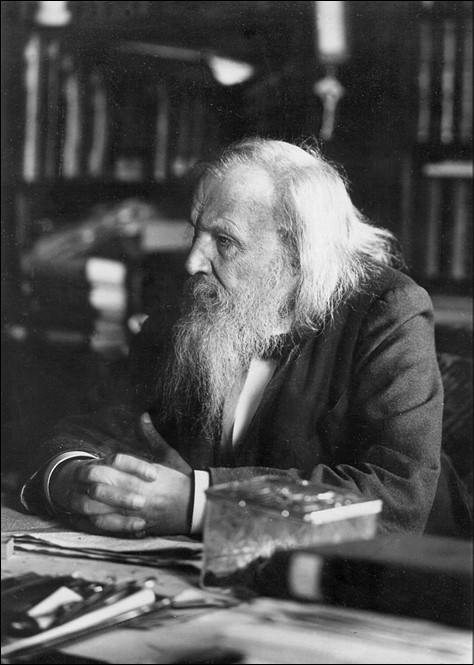

Д.И. Менделеев

Нередко на Западе считают, что он практически одновременно с Дмитрием Ивановичем Менделеевым (1834–1907) составил Периодическую систему элементов. Вот и Мейер полагал, что его классификация «в существенном идентична с данной Менделеевым». Правда, таблица Дмитрия Ивановича была опубликована раньше, в 1869 году. Но это формальное преимущество. Важней другое.

Американский химик и физик-ядерщик Нобелевский лауреат швед Глен Теодор Сиборг с сотрудниками в 1955 году открыли элемент № 101. По словам Сиборга: «Согласно обычаю, учёные, получившие новый элемент, имеют право дать ему своё название. Американские учёные предложили назвать элемент 101 менделевием – в честь великого русского химика, который первым использовал периодическую систему для предсказания химических свойств неоткрытых элементов. Этот принцип явился ключевым при открытии почти всех трансурановых элементов и бесспорно сохранит своё значение в последующих попытках продвинуться в этой области науки».

Говорят, на визитных карточках Менделеев записал названия и свойства известных тогда 63 элементов, раскладывая карточки так и эдак. В конце концов «химический пасьянс» сошёлся… во сне. Он записал то, что ему привиделось, и опубликовал соответствующую статью…

Нет, именно Лотар Мейер разложил «химический пасьянс». Его таблица – пример неплохой классификации. А таблица Менделеева была идеальной системой. Кроме известных элементов, занесённых на карточки, в ней присутствовали три «невидимки», предвиденные автором, но ещё неведомые. Их бытие и свойства определялись разумом творца системы, его представлением о мировом порядке.

Автор выступил в роли провидца. Он теоретически уточнил атомные веса некоторых известных элементов. Но самое главное – пробелы в таблице, предназначенные для ещё не открытых элементов. В последующие годы пробелы в таблице постепенно заполнялись. В этих-то пробелах, оставленных для воображаемых элементов, и заключалась гениальная идея Менделеева. Его таблица предваряла будущее!

Создав Периодическую систему элементов, он внёс свет в химическую картину мира. Английский физик, философ, историк науки Джон Бернал назвал Менделеева «Коперником атомистической системы».

Ему придавали силы, вдохновляли жажда познания и любовь к России, стремление принести пользу людям. Когда его называли гением, он отшучивался: «Гений? Какой там гений?! Работал всю жизнь, вот вам и гений». Подчеркивал, что не бывает человека самого по себе: «Вместе – только люди». Отвергал индивидуализм: «Гордитесь только тем, что сделано для других».

Из 26 томов его собрания сочинений один посвящён Периодической системе элементов, а экономическим темам – 4. Ему принадлежат оригинальные труды по общей, неорганической и органической химии, минералогии, метеорологии, геофизике, гидродинамике, воздухоплаванию, химической технологии, нефтехимии, метрологии, социологии, экономике сельского хозяйства, опровержению спиритизма…

Менделеев осматривал шахты и нефтепромыслы, поднимался ввысь на воздушном шаре, изобретал новые приборы и технологии, участвовал в проекте освоения Северного морского пути… Его энтузиазм и мудрость оказали огромное влияние на учёных России, подавали пример верного служения родине и познанию.

Из записной книжки Дмитрия Ивановича: «Истинное высшее как в науке, так и в художестве, открывая или раскрывая нечто, вводя его в сознание… тотчас ставит нечто новое неясным, требующим такого же дальнейшего уяснения, то есть указывает бесконечность.

Галилей, Ньютон, Иванов, Микеланджело, Бетховен, Пушкин… Умникам – всё ясно, всё чисто; следовательно, ничего не открыто, всё темно, коли нет бесконечного, как главного фона. Как неба – беспредельного».

До сих пор учёные продолжают разгадывать подтекст таблицы Менделеева; ежегодно ей посвящают сотни научных статей. Немало в ней остаётся загадочного, суля новые открытия. А последний её вариант оставался до недавнего времени в забвении. Однако в нём, возможно, кроется одна из великих научных тайн ХХI века. Об этом – особый разговор.

Назад: Вытеснение элементов

Дальше: Таблица умножения знаний