Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Кольские открытия Ферсмана

Дальше: Время и место рождения металлов

Золотая Колыма

В России не было культа золотого тельца, тугой мошны, толстосумов-миллионеров. Золотая лихорадка никогда не принимала у нас формы национальной эпидемии. Не потому ли россыпи драгоценного металла Клондайка известны нам больше, чем родимая Колыма с её уникальными богатствами?

Клондайк с лихими золотоискателями овеян романтикой сочинений Джека Лондона. А Колыма воспета безысходно мрачными рассказами Варлама Шаламова. Да, были там десятки исправительно-трудовых лагерей и каторжный труд за колючей проволокой в зоне вечной мерзлоты. Были тысячи преимущественно из уголовников, лёгшие костьми ради золота для укрепления великой державы.

Но есть в истории Колымы другие страницы – яркие, увлекательные, героические. Были удивительные приключения и замечательные открытия. Был Юрий Александрович Билибин – настоящий романтический герой, геолог, исследователь неведомой в ту пору земли и открыватель её природных богатств.

…Было это летом 1928 года. Тайга звенела от комаров, птиц, бурундуков-пищух. Конный караван продвигался медленно по старой тропе, едва различимой в зарослях кедрового стланика и пропадающей на каменных осыпях. Впереди ехал начальник экспедиции – единственный в отряде прошедший год назад этим путём. Высокий, крепкий, красивый, с твёрдым взглядом синих глаз из-под густых бровей. Окладистая бронзовая борода придавала ему внушительный вид. Все слушались его безоговорочно.

В верховьях реки Буюнды построили семь добротных плотов кунгасов. Вот только много времени ушло на организацию каравана (местные власти не очень-то жалуют загадочных пришельцев из Центра, своих забот хватает). Сейчас, в начале июля, река обмелела. Сплав обещал быть опасным.

Первая неделя прошла в постоянных мытарствах. То один кунгас, то другой, а то и все разом застревали на перекатах. Стягивали плоты с трудом, волочили по камням. Перетаскивали на себе грузы. После нескольких притоков река стала полноводней, течение усилилось. Но впереди были пороги, особенно опасные в низкую воду.

Все, кроме рулевых, пошли вдоль обрывистого берега, продираясь сквозь чащу, груды валежника. Острые скалы и лобастые валуны разрезали, вспенивая, мощный поток.

На первом плоту кормщиком был Билибин. Мокрый с ног до головы, он стоял у тяжёлого рулевого весла. Войдя в стремнину, плот проскользнул между валунами, ринулся в водоворот, едва не развернулся, но, повинуясь твёрдой руке рулевого, снова взлетел на гребень потока, лихо промчался в узкой горловине, стиснутой скалами, накренясь на повороте, немного притормозил, елозя по камням, и с последней приступки как бы нырнул в омут. Почти весь плот ушёл под урез воды. Сверху торчала лишь груда вещей, плотно закрытая брезентом, да стоял улыбающийся кормчий…

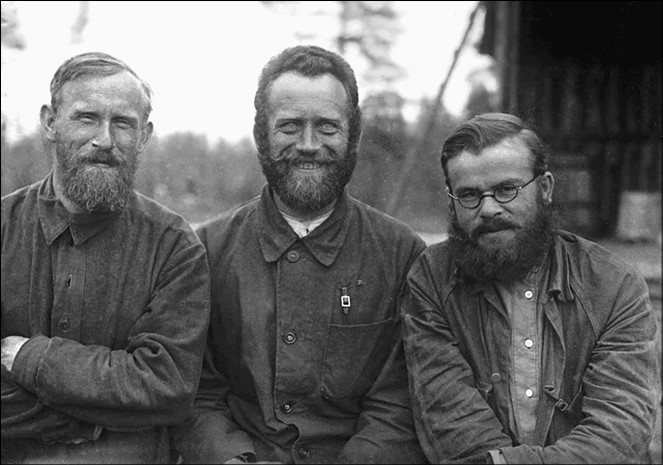

Участники Первой Колымской экспедиции, в центре Ю. Билибин. 1928 г.

За первым кунгасом последовали ещё два с опытными кормщиками. На плёсе подвели плоты к берегу, а сами пошли вверх по реке к оставшимся посудинам. И снова рванулись в кипень порогов. И на этот раз всё обошлось благополучно (ниже по течению оставшиеся работники устроили на берегу «засаду» на тот случай, если произойдёт авария и придётся ловить сбитые потоком вещи, людей).

Так прошли ещё две полосы порогов. Удачлив был Билибин: ни одной аварии! А ведь никто ещё не решался пускаться по Бохапче в мелководье.

Течение реки стало плавным. Не торопились, брали пробы песка из впадающих в реку ручьёв, проводили топографическую съёмку. В устье сделали основательный привал.

Оставив караван, Билибин в небольшой самодельной лодке поспешил к устью реки Утиной (он назвал её так потому, что прошлой осенью убил здесь несколько уток). Тогда же он обратил внимание на гранитный голец БасУгунья, который прорезала речка. Золотое оруденение, как знал Билибин, часто связано с гранитными интрузиями. Решил внимательно обследовать эту речку. Здесь работал небольшой отряд геолога Раковского.

В устье Утиной Билибин нашёл место недавней стоянки этого отряда. На старой лиственнице белел свежий затёс, а в расщепе находилась записка. Билибин прочёл: «Тер из а вери гуд голд ин тзис ривер». Для конспирации Раковский написал русскими буквами фразу на английском языке: «Очень хорошее золото в этой реке».

Первый успех! Но надо было двигаться дальше, собирая сведения о результатах поисков ещё в двух отрядах его экспедиции.

Обнаружили золотоносную россыпь на впадающем в Утиную ручье. Беглое обследование реки не обнадёжило. Сергей Раковский отправил двух рабочих к устью реки строить плот для сплава по Колыме, а сам с оставшимися рабочими решил сделать последний маршрут – на два-три дня.

12 июля, спустя ровно год с начала Колымской экспедиции, Раковский, пока рабочий устраивал ночлег и готовил ужин, с лотком и лопатой отправился опробовать ручей. Отмыв пробу, он увидел на дне лотка щепотку золотого песка – не меньше двух граммов. Это было неправдоподобно: около двух граммов золота на кубометр грунта! Он пошёл вдоль ручья, без устали проводя опробование и забыв об ужине. Сомнений не оставалось: ручей размывает богатую золотоносную залежь.

Утром он решил проверить дно ручья, где щёткой торчали слоистые сланцы – естественные ловушки, задерживающие наиболее тяжёлые частицы. Мыть шлих не пришлось: под небольшим слоем кристально чистой воды то тут, то там поблескивали крупные золотинки. Встретился даже небольшой самородок. Знатный улов! Пришлось позвать на помощь рабочего. Так и бродили они по мелководью, собирая чистое золото. Прекратили это занятие только после того, как заполнили коробку из-под папирос «Казбек».

Взволнованный рабочий предложил Раковскому умолчать о найденном золоте. Можно ненадолго задержаться и насобирать самородков на несколько лет безбедной жизни. На это место есть смысл вернуться через год-другой, организовав старательскую артель. Другого такого счастливого случая никогда не дождёшься! Да и разве несправедливо, если они, открывшие золотоносную россыпь, воспользуются таким подарком судьбы.

Раковский вёл себя так, будто не произошло ничего особенного: сделал записи в полевом дневнике, нанёс на карту точки опробования, а ключ назвал – по праву первооткрывателя – Юбилейным (позже здесь вырос прииск). На обратном пути, сплавляясь по Колыме, отряд Раковского продолжал обследовать притоки реки по методике, разработанной Билибиным.

Узнав о фантастических россыпях на Утиной, Билибин изменил план работ. Не давая себе ни дня отдыха, снарядил отряд и стал проводить предварительную геологическую съёмку района. Надо было оценить общее распространение и характер рудоносных пород, среднее содержание золота. Только так можно было оценить перспективы рудоносности района и приблизительно подсчитать запасы драгоценного металла.

Всё это требовало обстоятельных исследований с шурфованием (а долбить вечную мерзлоту нелегко), постоянным опробованием и отбором образцов. Следовало торопиться: ситуация непредвиденная, а лето заканчивается.

Обозначились три надёжных и крупных золотоносных района: кроме коренного месторождения и россыпи на Утиной были мало разведанные, но уже эксплуатируемые несколькими старательскими артелями россыпи на Средникане. Много золота они не давали, однако была надежда и здесь обнаружить богатые залежи.

Беглое обследование обширного бассейна реки Средникан не дало ошеломляющих результатов. Только в начале осени, когда краше золота зажелтели листья берёз и хвоя лиственниц, произошло событие, позволившее заново оценить перспективность Средникана.

Отряд под руководством помощника Билибина В.А. Цареградского заканчивал обследование одного из притоков Средникана. От палатки, стоявшей на галечниковой террасе, Цареградский рано утром спустился к ручью. Невдалеке был обрыв с грудой крупных валунов.

Вверху над ними в обрыве что-то блеснуло. Подойдя поближе, он увидел высокую банку из-под какао «Эйнемъ». Крышка банки была плотно закрыта. Цареградский взял находку в руку и едва удержал: банка была тяжела, как гиря.

Открыв не без труда крышку, он увидел в грязной дерюжке золотые песчинки и слитки. Покопавшись пальцами в плотной, словно специально спрессованной груде золотин, он вытащил самородок, размерами и формой похожий на небольшую картофелину. Довершили сходство крупинки белого кварца, напоминающие картофельные глазки, да тёмно-бурая железистая «рубашка», из-под которой местами масляно просвечивало золото.

Кто оставил этот клад, что случилось с этим человеком? Тайна драгоценной находки так и осталась неразгаданной.

На Дальнем Востоке давно было известно о золотоносных россыпях Колымы. С 1926 года начали работать старательские артели в бассейне реки Средникан. Билибин первым на научной основе выяснил распространение золотоносных залежей в этом районе и оценил их запасы.

Экспедиция была трудной. Пришлось переносить в бараках жестокие морозы. Бывали голодовки из-за задержек караванов с продуктами. Доставляли немало неприятностей конфликты с местными властями и артельщиками-золотодобытчиками, которые видели в геологах конкурентов.

Вот как описал С.В. Обручев, проводивший свои полевые работы, встречу с отрядом Билибина.

«На второй день пути… по правому берегу в устье небольшой речки внезапно показалась палатка. Высадившись на берег, я вхожу в неё и вижу человека с большой бородой, сидящего на земле, поджав по-турецки ноги в широких чёрных шлепанцах. В нём очень трудно узнать геолога Ю. Билибина, которого я видел до этого в Ленинграде в городской одежде и тщательно выбритым…

Билибин уже кончал свои геологические исследования и осенью должен был выехать на Охотское побережье. Я привёз ему совсем «свежие» письма, написанные в январе, но это была первая почта, которая вообще пришла к нему с тех пор, как он выехал полтора года назад из Ленинграда.

На следующий день у левого берега показалась тяжелогружёная лодка с несколькими спутниками Билибина и с двумя собаками. Люди имели очень странный вид: одеты в широкополые шляпы, высокие резиновые сапоги с раструбами на голенище, ковбойские рубашки; у некоторых на шее были завязаны яркие платки, а головы покрыты цветными платками».

Билибин одновременно проводил геологическую съёмку и поиски полезного ископаемого, чтобы определить, к каким горным породам и структурам приурочено встреченное аномально высокое содержание полезного ископаемого. Для поисков он использовал метод шлихового анализа: по определённой системе отбираются пробы стандартного веса, отмывается шлих – остаток из тяжёлых минералов. Результаты наносятся на карту, после чего можно оценить – количественно – перспективные участки для детальной разведки.

Первые же анализы проб коренного месторождения показали уникально высокое содержание золота. А эта золотоносная зона протягивалась на 15 километров! Столь удивительные материалы требовали дополнительных исследований.

Билибин доложил начальнику Союззолота о возможном открытии крупных месторождений драгоценного металла, ссылаясь на конкретные данные и преуменьшая полученные неправдоподобные результаты. Руководители, с которыми он беседовал, не могли поверить, что речь идёт о научном прогнозе. Невероятно!

Это был критический период в его жизни. Он стал замкнутым, вспыльчивым. «Для нервной разрядки» всё чаще прибегал к традиционному русскому средству. Но и эту беду преодолел. В конце концов удалось организовать вторую экспедицию на Колыму, на этот раз под руководством Цареградского.

Билибин остался в Ленинграде заканчивать камеральные работы – обработку материалов полевых исследований – и составлять докладную записку правительству страны.

…Открытие Верхне-Колымского золотоносного района имело огромное значение для народного хозяйства. В 1929 году здесь годовая добыча золота достигла 86 кг. А на следующий год, когда начали работать прииски «Первомайский» и «Холодный», годовая добыча по району выросла до 281,4 кг. Это был весомый вклад в индустриализацию страны: золотом мы расплачивались с зарубежными странами за новейшую технику.

Назад: Кольские открытия Ферсмана

Дальше: Время и место рождения металлов