Биогеохимия

Некоторые научные направления настолько насыщены идеями, что сравнительно быстро начинается их «информационный распад» на целый ряд научных дисциплин. Так вышло с геохимией. Наиболее плодотворно разрабатывали её разделы советские геологи (кроме кристаллохимии В.М. Гольдшмидта). Среди них: региональная геохимия (А.Е. Ферсман, Ю.А. Билибин), гидрогеохимия (В.И. Вернадский), геохимия ландшафта (Б.Б. Полынов, А.И. Перельман).

Особо выделим биогеохимию. После смерти Вернадского и его ученика академика А.П. Виноградова это направление постепенно стушевалось. А на эту науку Вернадский возлагал большие надежды.

«Биогеохимия, – писал он, – новая большая отрасль геохимии, изучающая влияние жизни на геологические процессы, связывает по-новому науки о жизни с геологией и науками об атомах».

По его мнению, она важна для познания явлений жизни как планетного явления и для познания области жизни – биосферы. Он упомянул и о «биогеохимической роли человечества», правда, не пояснил, что под этим понимать. Возможно, предполагал изменения природной среды сельским хозяйством.

Если иметь в виду геохимическую деятельность человечества, включая промышленность, строительство и т. д., то это относится к учению о техногенезе и связано с эволюцией техники, а не биологических систем.

Вернадский отозвался и на активно обсуждаемую в начале века проблему механизма и организма, их сходства и различия. При этом перешёл на глобальный уровень:

«Биосфера не может рассматриваться как механизм. Граница между организмами и биосферой есть граница логическая и в научном смысле не реальная. Организм фактически, реально, неотделим от биосферы. В нашей жизни мы непрерывно несём её с собою, ибо мы являемся неразрывной и неотделимой частью биосферы. Слово «механизм» поэтому научно удобно отбросить, говоря не только о живом организме, но и о среде жизни – биосфере».

Мы состоим из земного праха, воды и лучистой энергии Солнца. Каждый наш вздох, каждый глоток воды приобщают нас к биосфере. Мы абсолютно зависим от неё. Но если каждый живой организм является её частью, составляет с ней единство, значит, она живая, ибо живое не может быть органичной частью мёртвого.

Вернадский связывал эту науку с теорией познания:

«Наши знания о биосфере и о её содержимом резко отличаются от всякого другого знания, так как мы живём в биосфере и ощущаем её всем свои существом. Всё передаётся нам через биосферу. Выше и ниже её человек может проникать только логическим путём, разумом. Через неё он охватывает космический мир, преломлённый в биосфере. И так же преломлёнными в биосфере он может изучать глубины планеты, лежащие ниже земной коры».

Правда, во второй половине ХХ века астронавты США посетили Луну, оставили на ней свои следы и даже показали землянам опыт: на нашей спутнице, не имеющей атмосферы, геологический молоток и птичье перо падают с одинаковой скоростью. Это выглядит чудом, ибо в атмосфере, в среде жизни, такое невозможно.

Наука дополняет наш обыденный опыт, расширяет горизонты познания.

По материалам исследований в Биогеохимической лаборатории АН, Вернадский выяснил, что живые организмы накапливают редкие элементы, в частности радий. «Концентрация радиоактивных элементов, – писал он, – с энергетической точки зрения является процессом, нарушающим природное устанавливающееся неоднородное равновесие в отсутствие жизни. С энергетической точки зрения устойчивым состоянием в земной коре является рассеяние радиоактивных элементов, но не их концентрация.

Жизнь является в биосфере фактором, нарушающим обычный ход процесса: организм действует здесь вопреки правилу энтропии».

На первый взгляд, вывод очевиден. Однако Владимир Иванович не учёл два важных обстоятельства.

В биосфере концентрируют химические элементы не только живые существа. Природные насыщенные рассолы образуются в результате выпаривания морской воды (например, в заливе Кара-Богаз-Гол богатые запасы серы, магния, натрия, хлора) или подземной воды (солонцы, солончаки). Неплохо «впитывают» некоторые химические элементы глины. Гигантские скопления нефти и газа образуются при определённых условиях залегания горных пород и смятия их в складки.

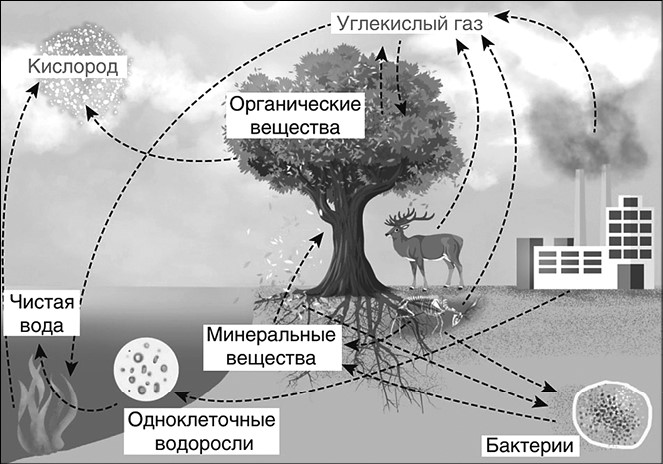

Биохимический круговорот веществ в природе

Выходит, не только живые организмы, но вся биосфера как глобальный организм препятствует рассеянию химических элементов. Можно ли это считать действием «вопреки правилу энтропии»? Нет.

Увеличивается энтропия в закрытых системах, изолированных от окружающей среды. (Есть ли в реальности такие системы?) Организм, как справедливо отметил Вернадский, – открытая система, часть биосферы. А биосфера существует благодаря притоку лучистой солнечной энергии, то есть тоже является открытой системой.

Живое вещество аккумулирует лишь малую часть солнечной энергии, поступающей на Землю. Значит, в относительно закрытой системе «Солнце – биосфера – организм» расход энергии колоссальный, а аккумуляция живыми организмами ничтожна. Второе начало термодинамики остаётся в силе.

В книге «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» (1948) Норберт Винер подчеркнул, что живой организм связан с внешним миром и обменом веществ, и обменом информацией. Но автоматы и в этом отношении сближаются с организмами, а потому между организмами и сложными автоматами нет принципиальной разницы.

Позже, в книге «Кибернетика и общество» (1954) Винер продолжил: «На мой взгляд, лучше избегать всех таких сомнительных понятий, как, например, «жизнь»… и в отношении машин просто сказать, что нет оснований, почему бы машины не могли иметь сходства с людьми в том, что они представляют сосредоточение уменьшающейся энтропии в рамках, где большая энтропия стремится к возрастанию». Он пояснил:

«Подобно живому организму, машина представляет собой, как я уже сказал, устройство, которое временно и в ограниченных рамках, по-видимому, противодействует общей тенденции к возрастанию энтропии. Благодаря своей способности принимать решения машина может создать вокруг себя локальную зону организации в мире, общей тенденцией которого является разрушение».

Винер, в отличие от Вернадского, не видел непреодолимого различия между живым организмом и роботом. Зато оба они предполагали, что техническая деятельность человека продолжает на более высоком энергетическом уровне функцию живого вещества.

Пожалуй, в этом оба мыслителя ошибались.

Безусловно, и живой организм, и активный робот – это сгустки энергии, сложности, информации. Но на этом их сходство заканчивается. Живое существо естественно рождается в биосфере, растёт благодаря ей и растворяется в её лоне. Потребляя энергию и вещество биосферы, оно практически всё ей возвращает.

У механизма не так. Он создаётся искусственно, с огромными затратами вещества и энергии: добыча и обработка полезных ископаемых, работа геологов, учёных, инженеров, рабочих. Действует машина за счёт энергетических ресурсов биосферы (организмы используют даровую солнечную энергию). Техника наносит урон биосфере, загрязняя её и увеличивая энтропию.

Однако живые организмы не противодействуют процессу рассеивания энергии, не нарушают законы термодинамики, так как они лишь частично закрытые системы (как особи) и являются частью биосферы. А с ней не так просто, и это до сих пор остаётся научной проблемой, не замечаемой специалистами.

Как свидетельствует геологическая история, биосфера постоянно развивалась, становилась сложнее, в ней появлялись новые виды организмов, минералов, горных пород, залежей полезных ископаемых. Этот процесс противоположен энтропии…

Но в целом система «Солнце-биосфера» ежесекундно теряет колоссальное количество энергии. Считается, что она рассеивается в космическом пространстве. В таком случае остаётся в силе следствие из второго начала термодинамики: Вселенная как единое целое, как замкнутая система обречена на вырождение, переход к полному равновесию «тепловой смерти».

Об этом Норберт Винер выразился образно: «Мы в самом прямом смысле являемся терпящими кораблекрушение пассажирами на обречённой планете… Мы пойдём ко дну, однако и в минуту гибели мы должны сохранять чувство собственного достоинства».

Отлично сказано. Хотя почему бы считать нашу планету обречённой? Разве что мы сами своей алчной деятельностью обескровим биосферу. Или действительно Вселенная обречена на всеобщее выравнивание температур, затухания движений и «тепловую смерть»?

Вернадский на этот счёт имел своё мнение: в геологической истории мы не видим начала жизни и не имеем оснований предполагать её конец. В таком случае не подходит единый поток абсолютного времени Ньютона. То же относится и к теории относительности Эйнштейна, на основе которой создана популярная концепция Большого взрыва Вселенной.

Не соглашаясь с теорией относительности, Вернадский не привёл убедительных доводов против неё. А они могут появиться, если принять во внимание существование «светоносной среды», вакуум-эфира, который, кстати, признавал Ньютон и даже высчитал его плотность…

Впрочем, это уже другая проблема, и даже не одна.

Может показаться, что мы забрели, что называется, в чужой огород, перешли от конкретной биогеохимии к проблемам других наук и философии. Мол, каждый сверчок знай свой шесток.

Когда речь идёт об использовании природных ресурсов, тогда оправдан принцип «разделяй и властвуй». На это и существуют науки, постоянно дробящиеся на всё новые и новые отрасли знаний. Но если мы хотим познавать Природу, то надо исходить из её единства, переходя от научного анализа к синтезу.

Основав науку биохимию, Вернадский вскрыл целый ряд важных проблем, на которые до него не обращали внимания. В науке это очень важная часть – постановка проблемы. Основав биогеохимию, Вернадский открыл новые горизонты познания Земли и Жизни.

Назад: Геохимия

Дальше: Учение о биосфере