Книга: Анатомия человека

Назад: Лимфоидные органы (органы кроветворения и иммунной системы)

Дальше: Эндокринные железы

Лимфатическая система

Лимфатическая система является частью лимфоидной (иммунной) системы. Она выполняет функции профильтровывания (через лимфатические узлы) тканевой жидкости, удаления из органов и тканей продуктов обмена веществ (частиц погибших клеток и других тканевых элементов), чужеродных частиц, микробных тел и продуктов их жизнедеятельности, оказавшихся в организме человека.

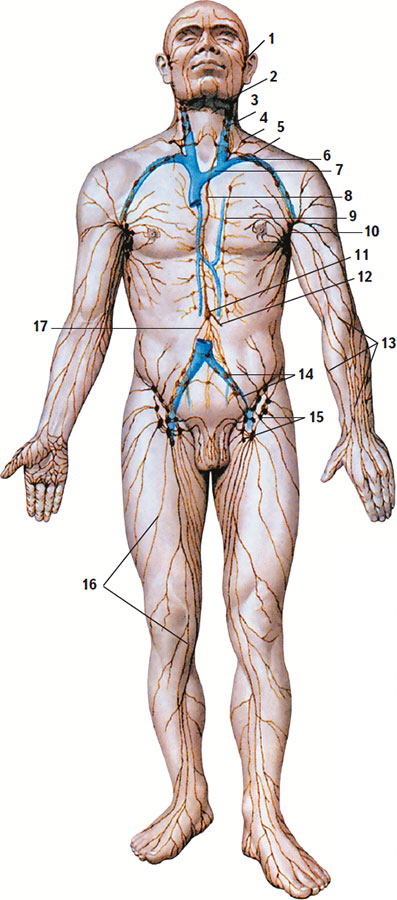

Лимфатическая система состоит из разветвленных в органах и тканях лимфатических капилляров (лимфокапилляров), лимфокапиллярных сетей, лимфатических сосудов, стволов и протоков (рис. 140). По пути следования лимфатических сосудов лежат лимфатические узлы.

Рис. 140. Схема строения лимфатической системы человека, вид спереди:

1 – лимфатические сосуды лица; 2 – поднижнечелюстные лимфатические узлы; 3 – латеральные шейные лимфатические узлы; 4 – левый яремный ствол; 5 – левый подключичный ствол; 6 – подключичная вена; 7 – левая плечеголовная вена; 8 – грудной проток; 9 – окологрудинные узлы; 10 – подмышечные лимфатические узлы; 11 – цистерна грудного протока; 12 – кишечный ствол; 13 – поверхностные лимфатические сосуды верхней конечности; 14 – общие и наружные подвздошные лимфатические узлы; 15 – поверхностные паховые лимфатические узлы; 16 – поверхностные лимфатические сосуды нижней конечности; 17 – правый поясничный ствол

Выделяют следующие образования лимфатической системы:

• Лимфатические капилляры, которые выполняют функцию всасывания тканевой жидкости вместе с находящимися в ней различными чужеродными веществами. Капилляры образуют лимфокапиллярные сети.

• Лимфатические сосуды, по которым лимфа из капилляров течет к регионарным лимфатическим узлам и крупным коллекторным лимфатическим стволам.

• Крупные лимфатические коллекторы – стволы (яремные, кишечный, бронхо-средостенные, подключичные, поясничные) и протоки (грудной, правый лимфатический), по которым лимфа оттекает в вены. Стволы и протоки впадают в венозный угол справа и слева, образованный слиянием внутренней яремной и подключичной вен, или в одну из этих вен у места соединения их друг с другом.

• Лимфатические узлы по пути тока лимфы выполняют барьерно-фильтрационную, лимфоцитопоэтическую, иммунопоэтическую функции.

• Лимфатические капилляры являются начальным звеном, корнями лимфатической системы. Они есть во всех органах и тканях человека, кроме головного и спинного мозга и их оболочек, хрящей, паренхимы селезенки, костного мозга, плаценты и печеночных долек. Диаметр лимфатических капилляров больше (до 0,2 мм), чем кровеносных, их контуры неровные, иногда в местах слияния капилляров имеются выпячивания, расширения (лакуны). Лимфатические капилляры, соединяясь между собой, формируют трехмерные замкнутые сети. В плоских образованиях (фасции, серозные оболочки, кожа, стенки полых органов и крупных кровеносных сосудов) капиллярная сеть располагается в плоскости, параллельной их поверхности. В ворсинках тонкой кишки имеются широкие слепые выросты, впадающие в лимфатическую сеть слизистой оболочки этого органа.

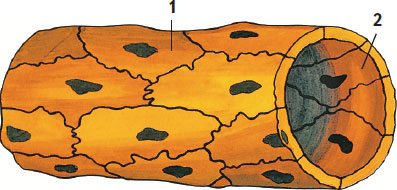

Лимфатические капилляры начинаются слепо, иногда в виде булавовидных расширений, например, в ворсинках слизистой оболочки тонкой кишки. Стенки лимфатических капилляров образованы одним непрерывным слоем эндотелиоцитов толщиной 0,3 мкм, которые прикреплены к прилегающим коллагеновым волокнам пучками якорных (стропных) филаментов (рис. 141). Эти волокна способствуют раскрытию просвета капилляров, особенно при отеке тканей, в которых эти капилляры находятся.

Рис. 141. Лимфатический капилляр:

1 – эндотелиальная клетка (эндотелиоцит); 2 – просвет капилляра

В лимфатических капиллярах отсутствуют базальный слой и перициты, эндотелий непосредственно окружен нежными коллагеновыми и ретикулярными волокнами, образующими вокруг капилляра тонкий слой. Капилляры более тесно контактируют с межклеточным веществом соединительной ткани, поэтому частицы легко проникают в щели между эндотелиальными клетками. Граничащие между собой эндотелиальные клетки частично накладываются друг на друга. Специальные комплексы межклеточных контактов отсутствуют. Лимфатические капилляры, сливаясь между собой, дают начало лимфатическим сосудам.

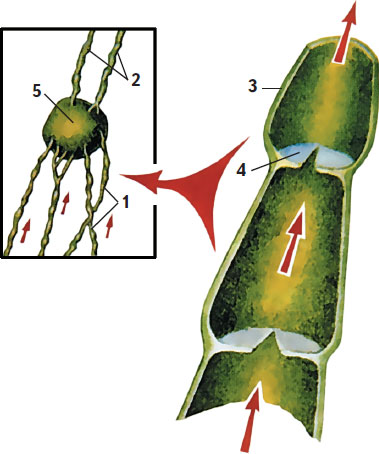

Лимфатические сосуды отличаются от капилляров появлением кнаружи от эндотелиального слоя вначале соединительнотканной, а по мере укрупнения, мышечной оболочки и клапанов, что придает лимфатическим сосудам характерную четкообразную форму (рис. 142). Стенки сосудов состоят из эндотелиального слоя, окруженного тонким слоем ретикулярных фибрилл (безмышечные сосуды) и неполным или полным слоем гладких миоцитов (мышечные сосуды), а также соединительнотканной адвентициальной оболочкой.

Рис. 142. Строение лимфатических сосудов и клапанов (схема):

1 – приносящие лимфатические сосуды; 2 – выносящие лимфатические сосуды; 3 – стенка лимфатического сосуда; 4 – клапан; 5 – лимфатический узел

Клапаны лимфатических сосудов пропускают лимфу только в направлении лимфатических узлов, стволов и протоков. Они образованы складками внутренней оболочки с небольшим количеством соединительной ткани в толще каждой створки. Каждый клапан состоит из двух складок внутренней оболочки (створок), расположенных друг против друга. Каждая створка представляет собой два слоя эндотелия, разделенных тонким слоем ретикулярных и коллагеновых фибрилл. Расстояние между соседними клапанами составляет от 2–3 мм у внутриорганных лимфатических сосудов до 12–15 мм у более крупных (внеорганных) сосудов.

Лимфатические сосуды ритмически сокращаются, способствуя продвижению лимфы. Расположенные рядом друг с другом внутриорганные лимфатические сосуды анастомозируют между собой и образуют сплетения с петлями различных формы и размеров. Лимфатические сосуды внутренних органов и мышц сопровождают кровеносные сосуды (глубокие лимфатические сосуды). Кнаружи от поверхностных фасций в подкожной клетчатке лежат поверхностные лимфатические сосуды, которые проходят рядом с подкожными венами или вблизи них. Поверхностные сосуды формируются из лимфатических капилляров кожи и подкожной клетчатки.

В подвижных участках тела лимфатические сосуды раздваиваются, ветвятся и вновь соединяются, образуя коллатеральные пути, которые при движениях обеспечивают непрерывный ток лимфы в области суставов.

Лимфатические узлы находятся в области сгибательных поверхностей тела, обычно группами от нескольких штук до нескольких десятков или по одному. Они расположены на путях следования лимфатических сосудов и прилежат к кровеносным сосудам, чаще к венам.

В зависимости от расположения лимфатических узлов и направления тока лимфы от органов выделяют регионарные группы лимфатических узлов (от лат. regio – область). Эти группы получают свое название от области, где они находятся (например, паховые, поясничные, затылочные, подмышечные), или крупного сосуда, вблизи которого залегают (чревные, верхние брыжеечные).

Группы лимфатических узлов, располагающиеся на фасции, называются поверхностными, под фасцией – глубокими.

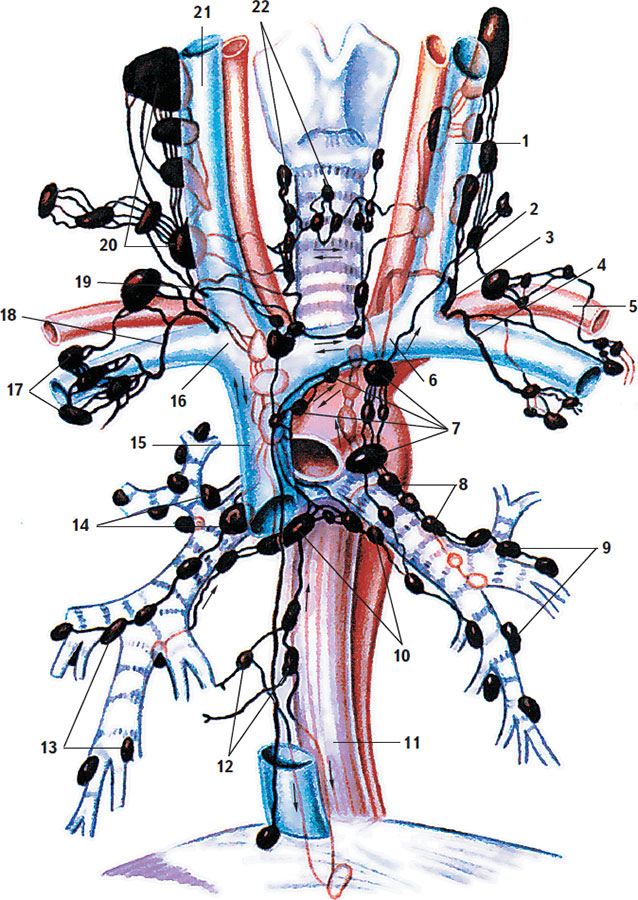

В грудной, брюшной полостях и в полости таза лимфатические узлы расположены вблизи внутренних органов (висцеральные) и на стенках полостей (париетальные). От органов лимфа оттекает по лимфатическим сосудам к ближайшим (регионарным) лимфатическим узлам (рис. 143).

Рис. 143. Лимфатические сосуды и узлы средостения. Стрелками показано направление тока лимфы по лимфатическим сосудам:

1 – левая внутренняя яремная вена; 2 – яремный лимфатический ствол; 3 – грудной проток; 4 – левый подключичный лимфатический ствол; 5 – левая подключичная артерия; 6 – левая плечеголовная вена; 7 – передние средостенные лимфатические узлы; 8 – левые верхние трахеобронхиальные лимфатические узлы; 9 – левые бронхолегочные узлы; 10 – нижние трахеобронхиальные лимфатические узлы; 11 – пищевод; 12 – задние средостенные лимфатические узлы; 13 – правые бронхолегочные лимфатические узлы; 14 – правые верхние трахеобронхиальные лимфатические узлы; 15 – верхняя полая вена; 16 – правая плечеголовная вена; 17 – правые подмышечные лимфатические узлы; 18 – правый подключичный лимфатический ствол; 19 – правый яремный лимфатический ствол; 20 – глубокие латеральные шейные лимфатические узлы; 21 – правая внутренняя яремная вена; 22 – трахеальные лимфатические узлы

(по Д.А. Жданову)