Книга: Анатомия человека

Назад: Функция сердечно-сосудистой системы

Дальше: Лимфоидные органы (органы кроветворения и иммунной системы)

Кровь

Кровь состоит из клеток, взвешенных в жидком межклеточном веществе сложного состава (плазма). Кровь выполняет следующие функции: транспортную, трофическую, защитную, остановки кровотечения. Кроме того, кровь участвует в сохранении постоянного состава и свойств внутренней среды организма – гомеостаза (греч. homoios – одинаковый и stasis – состояние, неподвижность). Общее количество крови у взрослого человека 4–6 л, что составляет 6–8 % массы его тела (у мужчин в среднем около 5,4 л, у женщин – около 4,5 л). Около 84 % крови находится в сосудах большого круга кровообращения, около 9 % – малого и около 7 % – в сердце. Около 64 % общего количества крови находится в венах, около 6 % – в капиллярах и около 18 % – в артериях.

Плазма – это жидкая часть крови, в которой содержится до 91 % воды, 6,5–8 % белков, около 2 % низкомолекулярных соединений; рН плазмы колеблется в пределах от 7,37 до 7,43, а удельный вес 1,025 – 1,029. Плазма богата как электролитами, так и неэлектролитами. Среди катионов преобладает Na (143 мэкв/л), К и Са (по 5 мэкв/л каждый), Mg (2 мэкв/л); среди анионов – Cl (103 мэкв/л), бикарбонат (27 мэкв/л), фосфат (2 мэкв/л), органические кислоты (6 мэкв/л); среди неэлектролитов – глюкоза (5 мэкв/л) и мочевина (7 мэкв/л).

Белки плазмы (6,5–8 г/дл) (альбумины и глобулины) выполняют трофическую, транспортную, защитную, буферную функции, также участвуют в свертывании крови и создании коллоидно-осмотического давления. На долю плазмы приходится около 54 % объема крови, на долю форменных элементов – около 44 %. Часть объема крови, занимаемая его форменными элементами (точнее, эритроцитами), называется гематокритом. У мужчин он равен 44–46 об%, у женщин – 41–43 об%.

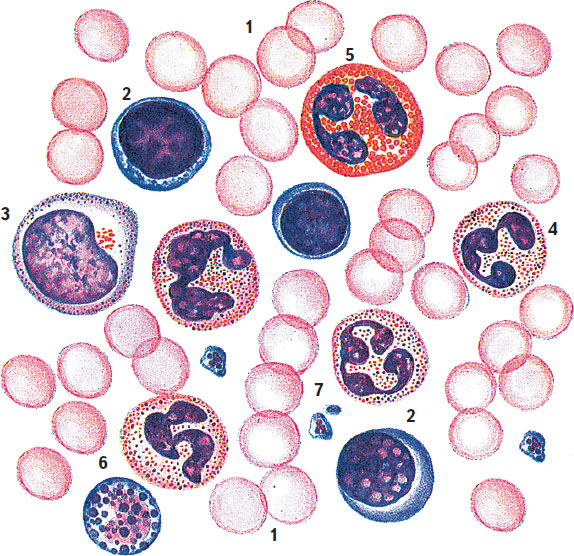

В крови содержатся безъядерные клетки эритроциты (4,0–5,0 × 1012/л крови), лейкоциты (4,0–6,0 × 109/л крови), среди которых выделяют зернистые, или гранулоциты, а также незернистые, или агранулоциты (рис. 138).

Рис. 138. Мазок периферической крови взрослого человека (общий вид):

1 – эритроциты; 2 – лимфоциты; 3 – моноцит; 4 – нейтрофильные гранулоциты; 5 – эозинофильные гранулоциты; 6 – базофильные гранулоциты; 7 – тромбоциты

К зернистым лейкоцитам (гранулоцитам) относятся нейтрофильные, эозинофильные и базофильные.

Нейтрофильные (полиморфноядерные) гранулоциты, которые составляют от 93 до 96 % всех гранулоцитов, а общее их количество в крови взрослого человека колеблется в пределах 3 × 1012.

Эозинофильные (ацидофильные) гранулоциты составляют от 0,5 до 5 % циркулирующих лейкоцитов. В 1 мм3 крови их число колеблется в пределах от 120 до 350. Количество этих клеток подвержено суточным колебаниям, которые связаны с ритмом секреции глюкокортикоидных гормонов коры надпочечника.

Количество базофильных гранулоцитов в циркулирующей крови невелико – около 0,5 % всех лейкоцитов (40–50 клеток в 1 мм3 крови).

К незернистым лейкоцитам относятся моноциты, которые составляют от 3 до 11 % циркулирующих лейкоцитов крови (200–600 в 1 мм3).

В крови постоянно присутствуют также клетки лимфоидного ряда (лимфоциты), которые являются структурными элементами иммунной системы.

В крови имеются также кровяные пластинки (тромбоциты), число которых составляет 180,0–320,0 × 109/л.

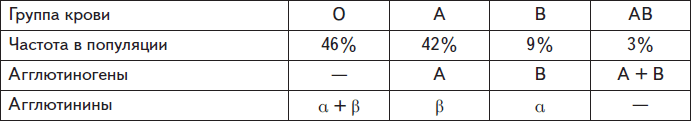

В 1900–1901 гг. австрийский ученый К. Ландштейнер открыл группы крови. В 1930 г. ему была присуждена Нобелевская премия «за открытие групп крови человека». Эритроцит покрыт плазмолеммой толщиной около 7 нм, в которую встроены антигены систем АВО и резус. Антиген – это любое вещество (обычно в его состав входит белок), которое способно вызвать иммунную реакцию. Иммунная реакция – это ответ организма на внедрение чужого агента. В плазме крови каждого человека имеются антитела против антигенов эритроцитов, которые не содержатся в его собственной крови. Антитело – это молекула белка, которая вырабатывается одной из клеток иммунной системы в ответ на внедрение антигена. К. Ландштейнер описал четыре группы крови (табл. 18). Он обнаружил, что при смешивании плазмы крови одного человека и эритроцитов другого часто происходит их агглютинация (склеивание). Это приводит к закупориванию мелких сосудов, что может привести к смертельному исходу.

Таблица 18. Группы крови человека

В настоящее время принято переливать ТОЛЬКО одногруппную кровь!

В 1940 г. К. Ландштейнер открыл еще один фактор крови – резус (Rh-фактор). У 85 % людей эритроциты несут на своей поверхности Rh-антиген, это Rh-положительные (Rh+), у других он отсутствует, их называют резус-отрицательными (Rh–). Если человеку с Rh– перельют кровь от Rh+ донора, то у первого в течение двух–четырех месяцев будут продуцироваться Rh-антитела, и если ему перелить еще раз Rh+ кровь, то произойдет агглютинация Rh+ эритроцитов. К. Ландштейнер обнаружил связь между Rh-фактором и желтухой новорожденных. Если Rh– женщина беременна от Rh+ мужчины, плод может оказаться Rh+. Тогда при первой беременности в организме матери вырабатываются Rh-антитела. При последующей беременности, если эта женщина вынашивает Rh+ плод, ее Rh-антитела проникают через плаценту в кровь плода и вызывают у него агглютинацию эритроцитов, что приводит к желтухе новорожденного.

Назад: Функция сердечно-сосудистой системы

Дальше: Лимфоидные органы (органы кроветворения и иммунной системы)