Книга: Анатомия человека

Назад: Органы, системы и аппараты органов

Дальше: Учение о костях (остеология)

Особенности строения, роста и развития человека

В индивидуальном развитии человека различают два основных периода: внутриутробный, или пренатальный, и внеутробный, или постнатальный.

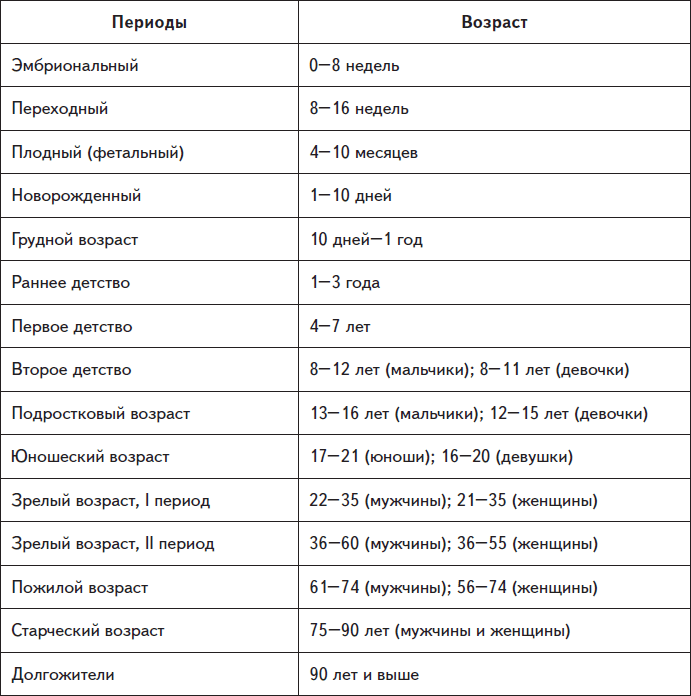

Приводим общепринятую в настоящее время периодизацию второго (внеутробного) периода жизни человека (табл. 3).

Таблица 3. Периоды жизни человека

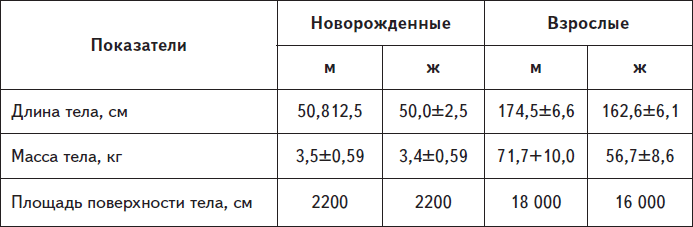

Большинство антропометрических показателей имеют значительные индивидуальные колебания. Приводим усредненные показатели (табл. 4).

Таблица 4. Антропометрические показатели

При оценке площади поверхности отдельных участков тела взрослого человека можно применять «правило девятки», согласно которому голова и шея составляют 9 % площади поверхности тела; верхние конечности (каждая 9 %) – 18 %, нижние (каждая 18 %) – 36 %; передняя часть туловища – 18 %; задняя часть – 18 %; промежность 1 %; ладонь и пальцы – 1 %.

Развитие человека происходит в течение всей его жизни начиная от образования зиготы и кончая смертью. Рост же (увеличение массы) заканчивается к 20–25 годам. Рост и развитие человека имеют целый ряд закономерностей.

Генетическая детерминированность. Рост и развитие зависят от генома человека, однако взаимодействие совокупности генов друг с другом и с различными факторами внешней среды может в той или иной мере влиять на фенотип.

Стадийность. Рост и развитие индивидуума протекают стадийно. При этом последовательность стадий также детерминирована. Однако временные границы между отдельными стадиями варьируют. Активность процесса различная в разных стадиях, что дает основание говорить о цикличности. В каждой стадии в организме происходят количественные и качественные изменения, что обусловливает необратимость процесса.

Каждый период онтогенеза человека проявляется характерными физиологическими особенностями. Длина тела и его масса являются интегральными показателями, позволяющими судить о физическом развитии человека. Рост человека продолжается в течение первых 20 лет его жизни. Как правило, увеличение длины тела у мужчин заканчивается в возрасте 18–20 лет, у женщин 16–20 лет. Впоследствии до 60–65 лет длина тела не изменяется, а после этого в связи с укорочением (уплощением) межпозвоночных дисков, изменением осанки тела и уплощением сводов стопы длина тела уменьшается примерно на 1–1,5 мм в год. В конце первого лунного месяца беременности длина зародыша составляет около 10 мм, в конце второго – 20–30 мм, а масса тела – 35 г, в конце шестого длина тела – 30 см, а масса – 600–700 г, в конце девятого длина – 47 см, масса 2000–2500 г. В течение первого года жизни ребенка происходит наибольший прирост длины тела (на 21–25 см), в периоды раннего и первого детства скорость роста быстро уменьшается, в начале периода второго детства скорость роста стабилизируется (4,5–5,5 см в год), а в конце резко возрастает. В подростковом возрасте годичная прибавка длины тела у мальчиков составляет в среднем 5,8 см, у девочек – 5,0–5,7 см. При этом у девочек наибольшее ускорение роста имеет место в возрасте от 10 до 13 лет, а у мальчиков – в подростковом, после чего оно замедляется.

Масса тела увеличивается до 20–25 лет. Масса тела удваивается к 6 месяцам, утраивается к году и увеличивается примерно в 4 раза к двум годам. Увеличение длины и массы тела идет примерно одинаковыми темпами. Максимальная годичная прибавка массы тела имеет место в подростковом возрасте, при этом максимум у девочек приходится на 13-й, у мальчиков – на 15-й год жизни. Обычно стабильная масса тела сохраняется до 40–46 лет. Следует стремиться к тому, чтобы в течение всей жизни масса тела человека сохранялась в пределах цифр 19–20-летнего возраста.

За последние 100–150 лет наблюдается акселерация – ускорение морфофункционального развития и созревания всего организма детей и подростков, которая в большей степени проявляется в экономически развитых странах. У мужчин акселерация выражена в большей степени. Так, масса тела новорожденных детей возросла в среднем на 100–300 г, годовалых – на 1500–2000 г, длина тела – на 5 см. Длина тела детей в периодах второго детства и в подростковом увеличилась на 10–15 см, а взрослых мужчин – на 6–8 см. Сократился период увеличения длины тела человека: в конце прошлого века рост продолжался до 23–26 лет, в настоящее время мужчины растут до 18–19, а женщины – до 16–17 лет. Ускорились прорезывание молочных и постоянных зубов, психическое развитие, половое созревание. Средний возраст начала менструаций у девочек уменьшился с 16,5 лет в начале XIX века до 12–13 лет в настоящее время, а наступление менопаузы – с 43–45 лет в начале XX века до 48–50 лет. Комплекс изменений у взрослого человека называют «секулярным трендом» (вековая традиция).

Юношеский возраст совпадает с периодом созревания. В юношеском возрасте рост и развитие организма в основном завершаются, все аппараты и системы органов практически достигают морфофункциональной зрелости.

Строение тела в зрелом возрасте изменяется мало, а в пожилом и старческом прослеживаются характерные для этих возрастов перестройки, которые изучает специальная наука геронтология (от греч. geron – «старик»). Временные границы старения варьируют в широких пределах у различных индивидуумов. В старческом возрасте происходит снижение адаптационных возможностей организма, изменяются морфофункциональные показатели всех аппаратов и систем органов, в этом важнейшая роль принадлежит лимфоидной, нервной и кровеносной системам.

Старение – генетически детерминированный процесс. Следует особо подчеркнуть, что активный образ жизни, регулярные занятия физической культурой замедляют процесс старения, однако это возможно в пределах, обусловленных наследственными факторами.

Половые признаки отличают мужчину от женщины. Они делятся на первичные (половые органы) и вторичные (например, развитие волос на лобке, развитие молочных желез, изменение голоса и др.). Об этом подробно в разделе .

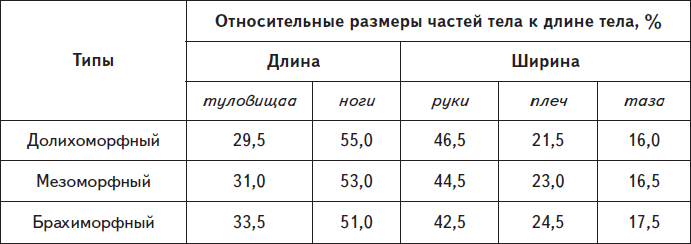

В табл. 5 приведены пропорции тела у людей разных типов телосложения.

Таблица 5. Характеристика пропорций тела человека (по П. Н. Башкирову)

Уже при первом взгляде на человека видны особенности его индивидуального строения. В анатомии есть понятие о типах телосложения. Телосложение определяется генетическими (наследственными факторами, влиянием внешней среды, социальными условиями). Выделяют три типа телосложения человека: мезоморфный, брахиморфный и долихоморфный.

К мезоморфному (от греч. mesos – «средний», morphe – «вид, форма») типу телосложения (нормостеники) были отнесены те люди, чьи анатомические особенности приближаются к усредненным параметрам нормы (с учетом возраста, пола и т. д.) Лица брахиморфного телосложения (от греч. brachys – «короткий»), или гиперстеники, отличаются преобладанием поперечных размеров, упитанностью, имеют не очень высокий рост. Сердце относительно больших размеров расположено поперечно благодаря высоко стоящей диафрагме. Это приводит к укорочению легких, петли тонкой кишки расположены преимущественно горизонтально. Лица долихоморфного типа телосложения (от греч. dolichos – «длинный»), или астеники, отличаются стройностью, легкостью, преобладанием продольных размеров над поперечными, относительно более длинными конечностями, слабым развитием мышц и жира, узкими костями. Их внутренности опущены, диафрагма ниже, поэтому легкие длиннее, а сердце расположено почти вертикально.

Нормальная анатомия рассматривает расположение частей тела и органов человека, который стоит с опущенными супинированными верхними конечностями (ладони обращены вперед). В каждой части тела выделяют области.

В качестве ориентиров в анатомии служат линии и плоскости. Для определения положения органов используют три взаимоперпендикулярные плоскости: сагиттальную (от греч. sagitta – «стрела»), вертикально рассекающую тело спереди назад; фронтальную (от лат. frons – «лоб») плоскость, перпендикулярную к первой, вертикальную, ориентированную справа налево соответственно плоскости лба; горизонтальную плоскость, перпендикулярную первым двум. В теле человека условно можно провести множество таких плоскостей. Сагиттальную плоскость, которая делит тело пополам на правую и левую половины, называют срединной. Для обозначения расположения органов по отношению к горизонтальной плоскости применяют термины «верхний» (краниальный, от лат. cranium – «череп»), «нижний» (каудальный от лат. cauda – «хвост»); по отношению к фронтальной плоскости «передний» (вентральный от лат. venter – «живот»), «задний» (дорсальный от лат. dorsum – «спина»). Выделяют также понятия «боковой» (латеральный), расположенный на удалении от срединной сагиттальной плоскости, и «средний» (медиальный), лежащий ближе к срединной плоскости. Для обозначения частей применяются термины «проксимальный» (расположенный ближе к началу конечности) и «дистальный» (находящийся дальше от туловища). Кроме того, в анатомии употребляются такие общие прилагательные, как «правый», «левый», «большой», «малый», «поверхностный», «глубокий».

При изучении анатомии у живого человека органы проецируют на поверхность тела, для определения границ используют ряд вертикальных линий. Это передняя и задняя срединные, первая проходит по середине передней поверхности тела человека, разделяя его на две симметричные половины правую и левую, вторая – вдоль вершин остистых отростков позвонков; правая и левая грудинные, проведенные вдоль соответствующих краев грудины; среднеключичные, проведенные через середины ключиц; подмышечные: передние, задние, проведенные через соответствующие края и середину подмышечной ямки; лопаточные, проведенные через нижние углы лопаток; околопозвоночные, проведенные вдоль позвоночного столба через реберно-поперечные суставы.

Назад: Органы, системы и аппараты органов

Дальше: Учение о костях (остеология)