Щучья поклевка

Характер щучьей поклевки находится в прямой зависимости от времени года, погодных условий и кислородного режима водоема. Классическая щучья поклевка проходит по следующему сценарию.

Щука атакует живца, захватывая его поперек туловища. В этот момент, обычно после нескольких резких оборотов катушки, следует пауза, длина которой зависит от величины щуки и размеровживца. Щука в тот момент либо останавливается, сжимая живца клыками, либо медленно движется дальше. В обоих случаях она заглатывает живца, переворачивая его в пасти. По сходящей с катушки леске можно проследить весь процесс щучьей трапезы. Заглотнув живца, хищник продолжает свой путь, возможно, стараясь наверстать время, затраченное на хватку и последующие маневры. Происходит интенсивная размотка лески – лучший момент для подсечки.

Если же хищник обладает внушительными размерами, а живец мелкий, то обработка живца происходит очень быстро. Щука в этом случае до и после поклевки обычно движется равномерно, без пауз. Так же вращается и катушка.

Некрупная щука сама является объектом охоты, и, схватив малька, она торопится уйти в укрытие, только там заглатывая его. Поэтому интенсивное разматывание лески на первом этапе вовсе не свидетельствует о солидности экземпляра и состоявшейся поклевке.

Если хватка произошла у места стоянки хищника, то интенсивной размотки лески можно и вовсе не дождаться. Подсекать следует только после того, как хищник окончит обработку живца. Этот момент легко определить по характерному подергиванию лески – щука заглатывает малька. После этого катушка делает максимум несколько оборотов.

При неблагоприятных погодных факторах в глухозимье поклевки растягиваются на неопределенное время и не имеют ярко выраженной завершающей фазы. Щука может держать живца в пасти, не заглатывая, довольно долго. Подсечка в такой момент не принесет удачи рыболову. В этом случае следует создать у щуки видимость ускользающей из ее пасти добычи.

Для этого необходимо легким, «микроскопическим» подергиванием лески спровоцировать хищника на заглатывание живца. Ее нельзя теребить постоянно. После каждой манипуляции следует дожидаться ответных действий со стороны хищника.

Если все старания возбудить аппетит щуки после хватки напрасны, то необходимо вновь осторожно зарядить жерлицу, не поднимая живца, и отойти на некоторое расстояние. Как правило, следующее срабатывание жерлицы сигнализирует о более серьезных щучьих намерениях.

Ловля щуки в глухом коряжнике

У водоемов, где обитает щука, есть одна отличительная черта: большую часть их донной поверхности занимает «непроходимый» коряжник, причем в одних местах это выкорчеванный поваленный лес, а в других – лес, затопленный настолько, чтобы не было видно стволов при среднем уровне водоема. Лес этот довольно густой и хорошо сохранившийся. Такое чередование ландшафта радует щук, но создает массу дополнительных проблем рыболову.

Поэтому ловить рыбу в непроходимых «лесных» массивах – только зря тратить драгоценное время, травмировать себя и соблазнившуюся вашей приманкой доверчивую рыбу.

И тем не менее на участках средней, а в некоторых случаях большой закоряженности ловить, и успешно, – вполне возможно.

При ловле хищных рыб в закоряженном водоеме главным критерием успеха, после удачно выбранного места, являются три фактора:

• Бьстрота реакции рыболова на поклевку.

• Длина лески на катушке жерлицы.

• Гибкий поводок с металлическим сердечником.

Второй фактор часто оказывается главным, так как щука уводит живца в коряги подчас быстрее, чем рыболов добегает до жерлицы. Классическая намотка лески на катушку производится из расчета того, что щука в среднем (в зависимости от погодных условий) до полного заглота живца разматывает от 1 до 5 м лески.

Количество лески, наматываемой на катушку, зависит также от глубины места ловли и закоряженности водоема. На несильно закоряженных местах с глубиной больше 3–4 м длина лески на катушке должна быть не более 12–15 м, на глубине 1–2 м длина лески колеблется от 5 до 10 м.

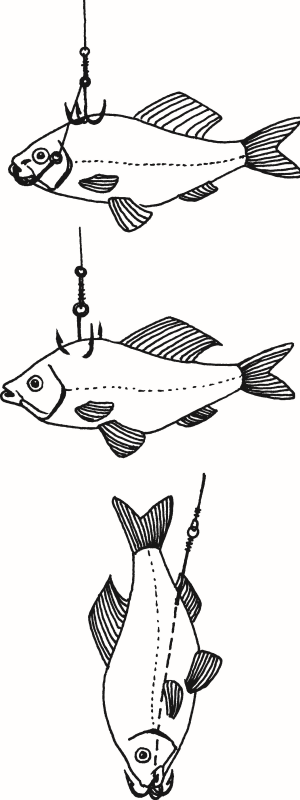

Если ловля идет над сплошным коряжником, расположенным на дне водоема, и до него есть расстояние 1,5–2 м при общей глубине 3–4 м, то запас лески на катушке 0,5 м, а глубина спуска – не больше 1 м Живца насаживают с помощью двух тройников, заведенных в полость рта и под спинку. Если ловля идет на мелководном и сильно закоряженном участке с глубиной 0,5–1,5 м, т. е. фактически в небольшом «окне» между корягами, то свободного хода лески может не быть совсем. В этом случае ее должно хватать только для того, чтобы смог «загореться» сигнализатор жерлицы. Живец в таких ситуациях насаживается на снасточку головой вниз. Тройник торчит изо рта рыбешки Щука на него засекается самопроизвольно, и сходов практически не бывает.

Несмотря на то что эти способы насадки живца были описаны Л. Сабанеевым почти 150 лет назад, они не потеряли своей актуальности и по сей день. Для рыболова главное – вовремя и умело применить их на практике.

При ловле в нормальных условиях (нет сильного течения, нет сплошного коряжника) применяется «классический» способ насадки живца под спинку (рис. 1). Тройник используют в зависимости от размеров живца, но редко больше, чем № 8.

Рис. 1. Варианты насадки живца.

Как показывает практика, в каком бы месте вы ни ловили, полностью чистых мест дна найти нельзя. Поэтому всегда необходимо находиться среди жерлиц, пристально наблюдая за ними. Если рыболов намеренно ловит в коряжнике, то удачей заканчиваются поклевки, только произошедшие на его глазах. Если рыболов прозевал момент поклевки, шансов вытащить желанный трофей у него всего процентов 10, не больше.

Применение металлического поводка для ловли щук на многих водоемах – вопрос не однозначный, но при ловле в коряжнике он необходим, так как хищника, несмотря на все ухищрения, все равно приходится вытаскивать из непроходимых завалов, а давление щучьих зубов на леску в этом случае увеличивается в 3–4 раза.