Типы мишеней для ЛС

Каждая функционирующая молекула в организме является потенциальным местом действия ЛС. Мишени, посредством которых действуют ЛС, включают:

• рецепторы;

• ферменты;

• транспортные системы.

Рецепторная эпоха действия ЛС началась с выдвижения гипотезы рецепторов Паулем Эрлихом. Его знаменитую доктрину: corpora non agunt nisi ixata (вещества не действуют, если они не связаны), возможно, сегодня следует перефразировать: corpora no agunt quia ixata (вещества действуют, потому что они связываются). В настоящее время можно назвать лишь несколько ЛС, которые действуют, не связываясь с рецепторными структурами в организме (например, мочегонное средство маннитол, активированный уголь при отравлениях).

Рецепторы

Классы рецепторов

Рецепторы можно разделить на четыре основных класса.

• Ионные каналы (например, кальциевые каналы и их блокаторы).

• Рецепторы, связанные с G-белком (например, бета-блокаторы и адренергические рецепторы).

• Рецепторы тирозинкиназы (например, рецепторы инсулина).

• Внутриклеточные рецепторы (например, преднизолон и рецепторы глюкокортикоидов).

Лиганд-управляемые ионные каналы представляют собой белковый комплекс, расположенный в липидной мембране клетки, который обеспечивает открывание канала и вход или выход ионов в ответ на связывание рецептора с лигандом. Ионные каналы – это белковые комплексы, образующие поры, которые облегчают прохождение ионов через гидрофобные клеточные мембраны. Они присутствуют в плазматической мембране и мембранах внутриклеточных органелл всех клеток, выполняя важные физиологические функции, включая установление и формирование электрических сигналов, которые лежат в основе сокращения/расслабления мышц, передачи нейронных сигналов, высвобождения медиаторов, секреции гормонов, поддержания электролитного баланса и артериального давления. Например, ГАМК-А рецепторный комплекс содержит канал для ионов хлора, составленный пятью белковыми субъединицами (см. рис. 15). Открывание канала происходит при связывании с ГАМК-А рецепторами молекул ГАМК. При этом через канал внутрь клетки входят ионы хлора, вызывающие гиперполяризацию мембраны и торможение нейронов. Бензодиазепины являются аллостерическими модуляторами ГАМК-А рецепторов, т. е. они связываются с участком белковой молекулы рецептора, отличным от рецепторного, но при связывании с аллостерическим модулятором эти участки повышают сродство ГАМК-А рецептора с медиатором.

Потенциал-зависимые ионные каналы реагируют на изменения локального электрического мембранного потенциала и имеют важное значение для функции возбудимых клеток, таких как нейроны и мышечные клетки. Эти каналы являются ионоселективными, идентифицированными для каждого из основных физиологических ионов. Каждый тип канала также представляет собой мультимерный комплекс субъединиц, составляющих канал. Существует множество ЛС, механизм действия которых включает нарушение активности потенциал-зависимых каналов. Некоторые из основных классов лекарств обсуждаются ниже.

Местные анестетики являются блокаторами потенциалзависимых натриевых каналов. Так как каналы блокируются в неактивной фазе, проведение возбуждения по нервным волокнам прекращается.

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) расслабляют клетки миокарда предсердий и желудочков, уменьшая вход Ca2+ в клетку. Примерами этого класса препаратов являются амлодипин, никардипин и нимодипин, которые используются для лечения гипертензии.

Рецепторы, связанные с G-белком (GPCR), представляют собой большое семейство мембранных рецепторов клеточной поверхности, которые имеют общую структуру и способ передачи сигналов. Все члены семейства GPCR имеют семь белковых сегментов, которые «прошивают» мембрану и передают сигналы внутри клетки через так называемые называемые G-белки.

G-белки представляют собой специализированные белки, обладающие способностью связывать нуклеотиды гуанозинтрифосфат (ГТФ) и гуанозиндифосфат (ГДФ).

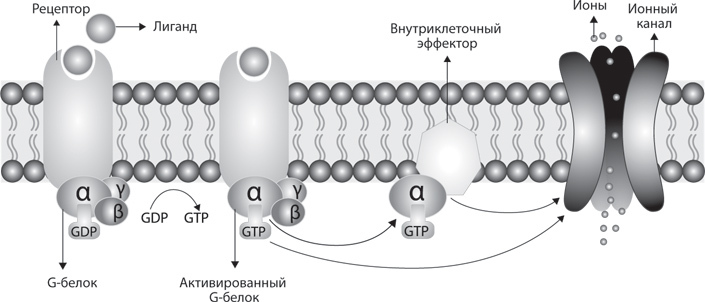

G-белок является гетеротримерным и состоит из трех различных субъединиц: альфа (α), бета (β) и гамма (γ). В неактивном состоянии ГДФ связан с α-субъединицей G-белка. Агонист связывается с рецептором и вызывает клеточный ответ, включающий следующие этапы.

1. Лиганды связываются с внеклеточной частью рецептора, сопряженного с G-белком.

2. Связывание лиганда вызывает конформационные изменения в структуре рецептора, что приводит к высвобождению ГДФ из α-субъединицы G-белка.

3. Затем высвобожденный ГДФ заменяется на ГТФ. Это активирует G-белок, заставляя α-субъединицу и связанный ГТФ диссоциировать от трансмембранной части рецептора и β, и γ-субъединицы. Эти α-субъединицы взаимодействуют с соответствующими внутриклеточными эффекторами (например, аденилатциклаза, фосфолипаза С) и вызывают последующие эффекты, например открытие ионных каналов или регуляцию активности ферментов (рис. 8).

Рис. 8. Рецепторы, связанные с G-белком. (Пояснения в тексте.)

Выделяют следующие типы α-субъединицы:

• GS – стимулирует аденилатциклазу, которая катализирует образование цАМФ из АТФ. Это приводит к стимуляции цАМФ – зависимой протеинкиназы, стимулирующей фосфорилирование белков.

• Gi – ингибирует аденилатциклазу.

• GQ – стимулирует фосфолипазу С, которая превращает фосфатидилинозитол-бифосфат (PIP2) в инозитол-3 – фосфат (IP3) и диацилглицерол (DAG). IP3 открывает кальциевые каналы, а DAG активирует протеинкиназу С.

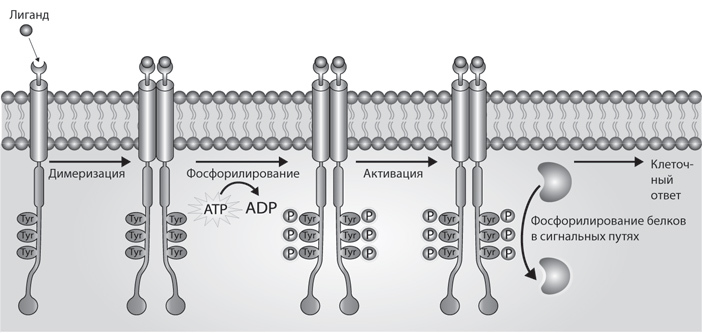

Связанные с ферментом (тирозинкиназой) рецепторы представляют собой рецепторы клеточной поверхности с внутриклеточными доменами, регулирующими активность ферментов.

Значимыми представителями этой группы являются рецепторные тирозинкиназы, широко распространенный в природе класс связанных с ферментами рецепторов. Функцией рецепторной тирозинкиназы является перенос фосфатных групп к аминокислоте тирозину в составе внутриклеточного домена рецептора. Процесс сопряжения, связывания агониста с рецептором внеклеточного домена и клеточным ответом включает следующие этапы.

1. Связывание агониста с рецепторами.

2. Димеризация рецепторов.

3. Присоединение фосфата к остаткам тирозина внутриклеточного домена.

4. Фосфорилирование других белков в сигнальных путях клетки.

Рецепторные тирозинкиназы имеют решающее значение для многих сигнальных процессов в организме. Они, к примеру, составляют инсулиновые рецепторы, TrkB-рецептор нейротрофического фактора головного мозга (BDN), фактора роста тромбоцитов (PDG). Тирозинкиназные рецепторы являются важными мишенями противоопухолевых средств (рис. 9).

Внутриклеточные рецепторы представляют собой рецепторные белки, находящиеся внутри клетки, обычно в цитоплазме или ядре. В большинстве случаев лиганды внутриклеточных рецепторов являются гидрофобными молекулами, способными проникать через липидный бислой цитоплазматической мембраны, чтобы достичь своих рецепторов (например, глюкокортикоиды).

В цитоплазме клетки свободные рецепторы связаны с белком теплового шока, который в это время закрывает ДНК-связывающий домен.

Рис. 9. Тирозинкиназный рецептор. (Пояснения в тексте.)

После связывания рецептора с лигандом белок теплового шока теряет связь с рецептором. Рецептор с лигандом димеризуется и проникает в ядро, где регулирует транскрипцию определенных генов (рис. 10).