Адреноблокаторы

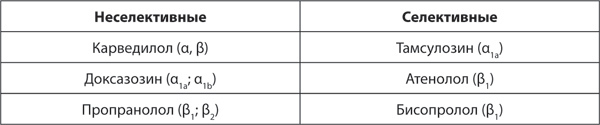

Таблица 10. Классификация адреноблокаторов

Антагонисты альфа-1-адренергических рецепторов (также называемые альфа-блокаторами)

Представляют собой ЛС, ингибирующие сокращение гладких мышц сосудов. Их основное применение – гипертония и симптоматическая доброкачественная гипертрофия предстательной железы. Однако в настоящее время альфа-1-адреноблокаторы рекомендуются только в качестве дополнительной терапии гипертонии. Поскольку неселективные альфа-1-адренергические антагонисты вызывают расслабление гладких мышц как в артериолах (альфа-1b-рецепторы), так и в шейке мочевого пузыря и предстательной железе (альфа-1а-рецепторы), они также эффективны при терапии симптомов обструкции мочевыводящих путей, обусловленной доброкачественной гипертрофией предстательной железы. Альфа-1-адренергические антагонисты, используемые в клинической практике при доброкачественной гипертрофии предстательной железы и симптомах задержки мочеиспускания, включают три неселективных препарата – теразозин, доксазозин и альфузозин, а также селективный альфа-1-адренергический антагонист тамсулозин. Селективные препараты способны снижать тонус шейки мочевого пузыря с меньшим риском гипотонии.

Альфа-2-адреноблокаторы в основном используются в исследованиях, но находят ограниченное клиническое применение.

Бета-адреноблокаторы делятся на β1, β2 и β3-блокаторы. β1 – адренблокаторы имеют широкое применение в клинической медицине.

Бета-адреноблокаторы

Делятся на неселективные (β1; β2) и β2-селективные. Неселективные агенты связываются как с бета-1, так и с бета-2-рецепторами и вызывают антагонистические эффекты, влияя на оба типа рецепторов (пропранолол). Селективные блокаторы бета-1-рецепторов, такие как атенолол, бисопролол, метопролол, связываются только с бета-1-рецепторами; следовательно, они не влияют на β2-рецепторы бронхов, они кардиоселективны.

ЛС, оказывающие непрямое влияние на функцию адренергической передачи

Симпатомиметик эфедрин напрямую связывается как с альфа-, так и с бета-рецепторами; однако его основной механизм действия определяется ингибированием обратного захвата норадреналина нейронами и выделения большего количества норадреналина из везикул-хранилищ. Это действие позволяет норэпинефрину дольше оставаться в синапсе, связывая постсинаптические альфа- и бета-рецепторы.

Указанный непрямой механизм действия эфедрина приводит к повышению артериального давления и увеличению частоты сердечных сокращений из-за способности норадреналина связываться с альфа- и бета-рецепторами.

Стимуляция альфа-1-адренергических рецепторов гладких мышц в сосудистой сети приводит к повышению системного сосудистого сопротивления и, следовательно, систолического и диастолического артериального давления. Стимуляция бета-1-рецепторов вызывает положительное хронотропное (тахикардия) и инотропное (повышение сократимости) действие сердца. Стимуляция бета-2-адренергических рецепторов в бронхах приводит к бронходилатации при введении эфедрина, хотя она не так выражена, как его сердечно-сосудистые эффекты.

Эфедрин может вызывать учащенное сердцебиение, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, беспокойство и тревогу у находящихся в сознании пациентов. Эфедрин также является аритмогенным, и врачи должны соблюдать осторожность при назначении его пациентам, предрасположенным к аритмиям, или при приеме других аритмогенных препаратов, особенно наперстянки.

Симпатолитик (адреноблокатор непрямого действия) резерпин нарушает хранение норадреналина в пресинаптических везикулах. Антигипертензивное действие резерпина является результатом его способности истощать запасы катехоламинов в окончаниях периферических симпатических нервов. Механизм действия резерпина заключается в ингибировании насоса АТФ/ Mg 2+, ответственного за перенос нейромедиаторов в везикулы-хранилища, расположенные в пресинаптическом окончании. Нейромедиаторы, которые не секвестрируются в пузырьках-хранилищах, легко метаболизируются моноаминоксидазой (МАО), вызывая снижение уровня катехоламинов.

Резерпин используется для лечения артериальной гипертензии и относится к классу лекарств, называемых алкалоидами раувольфии. В настоящее время используется лишь в составе комбинированных лекарственных средств.

Лекарственные средства, устраняющие болевой синдром

Большинство заболеваний вызывает боль. Способность диагностировать различные заболевания в значительной степени зависит от знания различных качеств и причин боли. Боль является защитным механизмом, предохраняющим органы и ткани от повреждения. Чувствительность и реактивность к вредным раздражителям необходимы для благополучия и выживания организма. Таким образом, боль сигнализирует: «Немедленно выйдите из этой ситуации». Известно, что люди, врожденно нечувствительные к боли, легко травмируются и в большинстве случаев умирают в раннем возрасте.

В 1906 году физиолог Чарльз Шеррингтон ввел понятие ноцицептора. Термин «ноцицептор» произошел от латинского nocere, что означает «причинять вред» или «наносить ущерб».

Ноцицепторы, которые часто называют болевыми рецепторами, представляют собой свободные нервные окончания, расположенные по всему телу, включая кожу, мышцы, суставы, кости и внутренние органы. Они играют ключевую роль в ощущении и реакции на боль. Основное назначение ноцицептора – реагировать на повреждение тела путем передачи сигналов в спинной и головной мозг. Выделяют механические, температурные, химические, полимодальные ноцицепторы.

Различные вызывающие боль химические вещества активируют или сенсибилизируют первичные афферентные ноцицепторы. Некоторые из них, такие как ионы калия, гистамин и серотонин, могут высвобождаться поврежденными тканевыми клетками или циркулирующими клетками крови, которые мигрируют из кровеносных сосудов в область повреждения ткани. Другие химические вещества, такие как брадикинин, простагландины и лейкотриены, синтезируются ферментами, активируемыми при повреждении тканей.

Ноцицепторы передают болевую информацию в спинной мозг по двум типам афферентных нервных волокон. Первый тип – это аксоны волокон типа А дельта, представляющие собой волокна, окруженные миелиновой оболочкой. Миелин позволяет нервным сигналам (потенциалам действия) быстро перемещаться вдоль нервного волокна. Второй тип – аксоны С-волокон, у которых миелиновая оболочка отсутствует, и поэтому у них скорость распространения импульсов по волокну ниже. Из-за разницы в скорости передачи между А- и С-волокнами болевые сигналы от А-волокон раньше достигают спинного мозга. В результате после острой травмы человек испытывает боль в две фазы: одну – за счет волокон А дельта и вторую – за счет С-волокон.

Таким образом, первичные афферентные ноцицепторы передают импульсы в спинной мозг. В спинном мозге первичные афферентные волокна образуют синапсы с нервными клетками второго порядка в дорсальных рогах серого вещества и выделяют медиаторы субстанцию Р и соматостатин, а также аминокислоты, такие как глутаминовая или аспарагиновая кислота. Аксоны этих клеток второго порядка переходят на противоположную сторону спинного мозга и проецируются к стволу головного мозга и таламусу. На таламическом уровне болевые пути заканчиваются в вентрокаудальном и медиальном ядрах. Нейроны вентрокаудального таламуса проецируются непосредственно в соматосенсорную кору.