Книга: Философия упадка. Здесь научат самому дурному

Назад: Глава 20 Кристева: бегство от отвращения

Дальше: Послесловие

Глава 21

Темные теории наших дней

«Ученье – свет», знаем мы с первого класса. А если не с пятого, то с восьмого мы слышим о темном устройстве вселенной: черных дырах, квантовых законах, антиматерии и других явлениях, с которыми мы не можем разобраться привычными средствами. Поэтому современное науковедение часто исходит из того, что невозможно просто «пролить свет» на все вещи и они станут для нас ясными. Наоборот, часто вещь начинает диктовать нам условия своего изучения.

Мы это очень хорошо знаем по социологическим опросам: например, люди говорят, что они смотрят телевизор всё время, а на самом деле он работает как фон. Или, наоборот, говорят, что они выше телевизора, но при этом часто его смотрят. Некоторые старшие жалуются, что молодежь мало читает, в отличие от них, но при этом последний раз открывали книгу несколько лет назад.

Нельзя сказать, что люди врут, – скорее, они обманывают себя, в соответствии со стереотипами своей среды. Они не наблюдают за собой, а дают готовый ответ, тогда как внешнее наблюдение показывает совсем иные результаты.

Или, например, наблюдение с помощью приборов за взглядом мужчин, рассматривающих непристойные фотографии, показывает, что они почти всё время смотрят на лицо, потому что воображают общение с этой женщиной, поцелуй, разговор и взгляды, – хотя когда их начинают спрашивать, они это отрицают. Просто они мыслят свое поведение в соответствии со стереотипами, что привлекает мужчину в женщине, и они проецируют стереотипы на себя и дают соответствующий ответ.

В социологии такая предвзятость называется «байес» (bias), то есть когнитивное искажение, при котором человек неправильно оценивает ситуацию, потому что принимает общие представления о ситуации за ее действительное содержание. Один из примеров такого байеса – «систематическая ошибка выжившего» (survivorship bias), оценка ситуации, при которой принимаются во внимание только имеющиеся данные, без учета того, что не дошедшие до нас данные как раз больше говорят о строении ситуации. Например, ни один человек не стал миллионером по книге «Как я стал миллионером», так как правильным было бы изучать не истории успеха, которые повторить невозможно, а истории поражений. Нужно изучать истории тех, кто при сходных стартовых условиях и усилиях не стал миллионером, чтобы не повторять их ошибки.

Проблему того, что «темного», недоступного для нас, в социальной жизни больше, чем «светлого», обсуждает Джон Ло в своей книге «После метода». Он говорит, что те данные об общественной жизни, которые у нас есть, как бы взяты с поверхности, это всегда самоописания людей, выполненные по определенным жанровым клише. При этом настоящие мотивации людей, их внутренняя работа, часто спонтанные и нерациональные решения от нас скрыты.

Поэтому любой «метод» позволяет нам не столько идти вглубь, сколько сложить поверхностный материал, доступный нам, в какую-то объясняющую всё картинку. Например, социолог приходит к выводу, что в каком-то обществе люди больше ценят справедливость, чем свободу, – но на самом деле он не учитывает, как часто за справедливостью стоит месть или какая-то еще эмоция. Он не учитывает, что сам опрос, который ставит отвечающих в несвободную ситуацию необходимости отвечать, подрывает ценность свободы, как по-разному могут люди соотносить понятия «свобода» и «справедливость» с такими понятиями, как «действительное» и «возможное», и вообще по-разному понимать, что такое действительность.

Тупик «светлого» метода хорошо иллюстрирует теория рационального выбора в экономике. Долгое время экономисты считали, что все люди делают рациональный выбор, чтобы увеличить выгоду и сократить издержки: кому не хочется работать меньше, а зарабатывать больше? Исходя из этого, нерациональное поведение людей в сложной экономической ситуации объясняли недостатком знаний: люди просто не знают, как правильно извлекать из всего выгоду. Мол, если их научить, преподать в школе основы экономики, то все будут вести себя безупречно, все будут стремиться больше заработать, и экономика страны совершит рывок вперед. Но оказалось, что люди очень часто ведут себя нерационально и упускают выгоду.

Например, на поведение людей оказывает влияние «доверие»: всем кажется, что стратегия, сработавшая один раз, сработает еще раз. Например, человек схалтурил, но не был пойман за руку – он начинает халтурить и дальше, пока его не выгоняют отовсюду. Для нас этот человек вел себя нерационально, но с его точки зрения, исходя из его оптики, он как раз был очень рациональным субъектом: он всячески минимизировал усилия и максимизировал текущую прибыль.

Или другой пример – «эмоциональный менеджмент»: талантливые богатые люди, такие как Дональд Трамп и Илон Маск, легко могут служить примером успеха и тем самым получать поддержку людей. Но известно, что и они делают или могут сделать неверные шаги в бизнесе и не оправдывают ожиданий тех, кто им поверил. Они ведут себя нерационально, а их поклонники – еще нерациональнее.

Или нерациональное «рассказывание историй»: люди всегда верят историям больше, чем взвешенной оценке ситуации, начинают брать пример с литературных героев или с каких-то друзей и знакомых. Известно, как часто в быту неразумный совет, данный другом или подругой, оказывается сильнее любых аргументов: «А вот дядя Петя/тетя Маша говорит, что в таких случаях надо поступать так», – даже если это взбалмошное решение.

Все эти примеры показывают, что бо́льшая часть человеческого поведения нерациональна, темна, полна «байесов» – когнитивных искажений. Например, «искажение переноса» (correspondence bias) состоит в том, что человек себе приписывает рациональность, а другим – нерациональность, хотя на самом деле чаще дело обстоит наоборот. «Я так думаю, потому что я всё обдумал, а ты так думаешь, потому что ты захвачен эмоциями». Хотя понятно, что твой собеседник иногда лучше умеет всё обдумывать, чем ты, а ты сам можешь быть захвачен множеством предрассудков, клише или случайных построений.

Другой байес – «склонность к подтверждению» (confirmation bias), из-за которой мы стараемся не обращать внимания на данные, противоречащие принятой нами точке зрения. Например, мы не обращаем внимания на то, что у нас что-то болит, потому что склонны считать себя здоровыми, убеждены в своем здоровье. В результате мы не проводим нужное лечение на ранней стадии и запускаем болезнь – для нас наши убеждения оказываются комфортнее, чем оценка рисков.

Все излагаемые ниже «темные» теории относятся к такому направлению современной мысли, как ингуманизм, буквально «внечеловечность». Согласно ингуманизму, человек не может пониматься как автономная субстанция – напротив, человек постоянно перестраивается под влиянием более сложных конфигураций, из которых состоит мир. Человек зависим и от здоровья, и от болезни, и от законов разума, и от призраков неразумия.

Даже если человеку кажется, что он преодолел страх или справился с заблуждениями, всё равно новые, менее заметные и менее поверхностные страхи и заблуждения будут им владеть. Человек познает только поверхность вещей, при этом сам будучи зависим от более глубоких их слоев. В этом смысле ингуманизм близок нигилизму: человек не может быть надежным источником положительных ценностей.

Но, говорят ингуманисты, из того, что человек – это лишь странная переменная в развитии материи, а никакая «форма», будучи порождением отчасти нашей фантазии и моделирования, не служит достаточным обоснованием автономии человека и его первородства, вовсе не следует, что человек несамостоятелен. Ведь из тех же самых предпосылок можно вывести и то, что человек самостоятелен.

Просто все наши слова вроде «идентичности», «личности», «самостоятельности» – это оформляющие слова, систематизирующие некоторое количество наших знаний и действий. А форма всегда антропоцентрична, она несет на себе след специфических человеческих интересов и желаний. Реально ничего из этого не существует, это наши узкие эгоцентрические модели объяснения своего опыта.

Но при этом человек, говорят современные философы, может правильно производить действие различения. Например, он может правильно различить материю и свою текущую мысль о материи. Следовательно, человек способен не столько познавать мир, сколько стать таким пробным камнем в познании миром себя, в самоопределении мира, которое одновременно оказывается усложнением реальности. Человек не может надежно утверждать, как устроен мир, но может надежно понять, в какой момент реальность усложнилась, на уровне вещей или на уровне мыслей о ней и о том, как нам теперь с этим быть.

Первым, кто стал систематически работать в области «темной» социологии, был французско-американский исследователь Бруно Латур (1947–2022). Он больше всего изучал работу лабораторий, обратив внимание на то, что мы обычно сводим науку только к общественному прогрессу, только к влиянию на общество. Для нас ученые – это обслуживающий персонал прогресса. Но это только поверхностная, светлая сторона науки.

На самом деле лаборатория – это рискованное предприятие, выясняющее отношения с природой и вещами, которые «сопротивляются» и «дают сдачи». Это всегда тяжба с природой, это не только ломка природы, но и ломка природой самой лаборатории. Идеи Бруно Латура, конечно, повлияли на изображение лабораторной деятельности как непредсказуемой и странной, например в ситкоме «Теория большого взрыва» (2007–2019) или фантастическом мультсериале «Рик и Морти» (2013 – н. в.).

Согласно Латуру, лаборатория не может стать успешной, только если она будет ставить много экспериментов: эти эксперименты проясняют только «светлую» сторону природы, но не гораздо более обширную «темную». Напротив, лаборатория должна в чем-то вступать в «симбиоз» с природой, приспосабливаться к ней, претерпевать некоторую конвергенцию. Она должна свою жизнь сделать подобной жизни природы, пустить в себя стихийность, тем самым на себе испытывая неожиданные и непредсказуемые факторы развития. Одновременно она должна быть в чем-то похожа на министерство – только тогда ее выводы станут понятными, только тогда они будут изложены на правильном бюрократическом языке.

Проблемой перевода занимался коллега Бруно Латура Мишель Каллон (р. 1945). Он обратил внимание на то, что рассогласованность действий часто обусловлена «темными» свойствами самого языка, что одно и то же слово может означать разные порядки действий. Например, человек учится ездить на велосипеде: ему говорят «держи руль» в смысле «контролируй руль», а он в него вцепляется и падает. Такое взаимное непонимание часто встречается в экологических вопросах: что значит «достаточное», «умеренное» или «разумное» потребление? Эксперты понимают это одним образом, а исполнители – совсем по-другому. Поэтому Каллон говорит, что нужно обеспечить симбиоз между профессиональными жаргонами и общим литературным языком.

Латур назвал свой подход АСТ – акторно-сетевая теория. В этой теории человек не имеет преимущества перед другими вещами: животными и растениями, языками и текстами, погодой и системой управления. В лаборатории люди – только один из узлов системы, который ведет себя часто не рациональнее, чем другие узлы. Подопытные кролики, система электроснабжения или правила написания отчета рациональнее, чем сотрудники лаборатории, которые иногда действуют наугад.

Иначе говоря, никто и ничто в лаборатории не имеет привилегий рациональности, а правильное знание о «темной» по большей части реальности создает только сеть, только постоянное совершенствование процедур взаимодействия «человеческих» и «нечеловеческих» субъекты. Нужно заметить, что Латур здесь не новатор: в других формах рациональности «нечеловеческие» субъекты давно признаны. Так, в бытовой рациональности это разные «обстоятельства», «так получилось», в психоаналитической рациональности – бессознательное и надсознательное, в религиозной рациональности – духи как ангелы и бесы.

Но Латур считал себя социологом, а не философом. «Темная» философия появилась в 2007 году, когда четыре молодых исследователя, англичанин Йен Грант, американцы Грэм Харман и Рей Брассье и француз Квентин Мейясу, собрались на конференции обсудить, как осуществить общий подход к «темному» и непредсказуемому, которого гораздо больше в мире, чем предсказуемого. Было предложено выражение «спекулятивный реализм», означающее, что рассмотрение вещей совсем не требует обязательного формирования идей, как в идеализме.

Все философские системы, в которых рассмотрение связывается с формированием образа, модели, идеи или умственного представления, для спекулятивных реалистов – идеалистические и устаревшие системы. Рассмотрение, говорят они, это просто принятие реальности. Поэтому можно говорить и что мы смотрим на стул, и что стул смотрит на нас, когда дает нам возможность на него сесть. Познание – это просто принятие реальности, и не только мы принимаем реальность стула, но и стул принимает реальность нас.

Грэм Харман заявил, что главная цель новой философии – атака на «корреляционизм», представление о том, что мы, люди, находясь в привилегированной позиции, познаем вещи, а вещи покорно дают себя познать через их свойства. На самом деле, не существует такой необходимой связки познаваемых нами свойств и собственных свойств вещи.

Например, шар видится нам круглым, и благодаря этому мы знаем, как его схватить и удержать. Но сам шар реализует себя просто как тело, которое при таких-то условиях может быть у нас в руках, а при таких-то – не может. Так, шар может оказаться слишком тяжелым для нас, а может – слишком незаметным, слиться с фоном. Так что шар оказывается носителем часто неожиданных свойств и источником ситуаций, которые не исчерпываются нашим взглядом на шар и нашим учетом его свойств.

Предшествующая философия, сетует Харман, в основном просто переносила в область познания вещей некоторые теологические представления. Человек оказывался как бы вторым богом, который имеет привилегированный доступ к вещам, может исчислить их свойства и тем самым определить их судьбу. Отдельные и фрагментарные бытовые представления о божестве как одновременно субъекте мудрости и страшном фатуме переносились на философа. Тогда как настоящее философское отношение к миру объектов признает умение объекта быть познанным независимо от качеств познания – иначе мы подчиним любой объект властолюбивости нашего познания, став богами-самозванцами.

Например, мы купили молоко, но до того, как оно было познано нами, оно было познано сетью магазинов, где оно продавалось, и было познано коровой, которая его произвела. Следовательно, молоко – это не столько познаваемая вещь в нашем обыденном смысле, сколько участник определенных познавательных ситуаций; причем мотивы, по которым молоко вступило в эти ситуации, всегда будут оставаться для нас темными. Мы не можем знать действительной структуры причинности, но можем разве что замещать причинностями, которые мы схватили в уме, настоящие отношения между вещами.

Поэтому, как говорит Мейясу, нужно говорить не о корреляции «необходимости» и «случайности», но о «контингентности» мира: шар вполне бы мог, например, быть круглым и при этом не катиться. Такой мир можно себе представить. Но «контингентно», то есть непредрешенно, сложилось так, что круглые предметы катаются, и это помогает нам упорядочить жизнь на «светлой» поверхности нашего быта. Но когда мы ставим более сложные вопросы физики, химии или даже литературоведения (например, пытаясь понять, почему нас впечатляют именно эти стихи), мы уже не можем обойтись без исследования контингентности.

Еще дальше пошел Юджин Такер, один из первых последователей спекулятивного реализма. Он поставил под вопрос само понятие «жизнь», в котором он увидел корреляционизм: мы считаем живым то, что обеспечивает нашу жизнь, например питает или радует. То есть жизнь не имеет собственного сущностного содержания, но только обеспечивает определенные наши убеждения, которым мы подчиняем свои впечатления и функции.

Ни из чего не следует, говорит Такер, что плазма, пыль или компьютерный процессор менее живы, чем грибы, лишайники или млекопитающие. Более того, современная экология нам показывает, что очень часто жизнь зависит от случайных факторов: например, мхи легко переносят загрязнение воздуха, а лишайники – нет. Иногда экологу приходится охранять не только деревья, но и, скажем, пыль – так возникла «темная экология», которая исходит из того, что мы никогда не знаем заранее список объектов, нуждающихся в защите.

Одним из таких темных экологов стал американский философ Бен Вудард, исследующий переходные объекты между живым человеческим и неживым нечеловеческим миром. Таким объектом, например, является слизь – это материя жизни, но одновременно это исходная неорганизованная материя, и носитель информации: слизь информирует, в каком состоянии сейчас находится экосистема. С другой стороны, компьютерные игры – тоже переходный объект: в них есть и человеческие идеи, и закономерности работы электричества и кварца, и информирование природы о том, что с ней хочет и может сделать человек. Эти переходные объекты не обладают какими-то устойчивыми признаками, например, не умеют размножаться как живые существа, но не умеют и до конца разрушаться, как мертвая материя. В них всё неустойчиво и неведомо, но именно поэтому они и дают «темное» информационное обеспечение для известных нам «светлых» объектов.

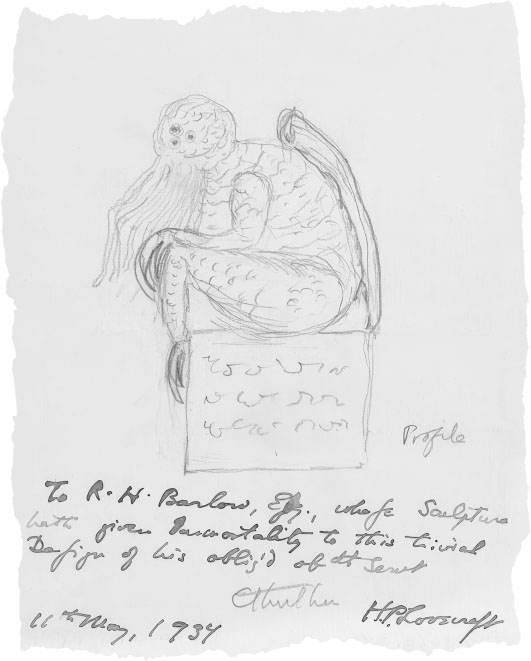

Немного дальше пошел англичанин Тимоти Мортон, введший термин «гиперобъекты». В его темной экологии экологическая катастрофа уже произошла: мы изменили природу одной своей мыслью, и природа создала нас как мутантов, как существ, своим разумом отличающихся от других млекопитающих, мутировавших в непонятную для природы сторону. Поэтому лучше выделять не объекты, а гиперобъекты, непредсказуемые, но при этом способные изменить нас и всю вселенную. Не случайно любимый писатель многих спекулятивных реалистов – Г. Ф. Лавкрафт, они часто обращаются к созданному его фантазией образу Ктулху, морского монстра, который, даже пережив катастрофу, производит еще больше катастроф, в том числе в языке: мы не знаем, как его называть и что из написанного о нем вдруг сбудется в реальности и окажется роковым образом спроецировано в повседневность.

Среди таких гиперобъектов Мортон называет нефть, пенопласт, глобальное потепление. Гиперобъект не обязательно всегда наносит вред окружающей среде: некоторые организмы в мировом океане вполне научились пользоваться и пластиком, и пенопластом, чтобы быстрее передвигаться по течениям и ускорить свою эволюцию. Дело не в том, что пластик или пенопласт «вреден», а в том, что этот гиперобъект упраздняет некоторые тонкие различия, которые нам нужны.

Говард Лавкрафт. Эскиз Ктулху. 1934

Как и Вудард, Мортон отрицает понятие «жизнь» в привычном антропоцентрическом смысле, как предмет нашего наслаждения. Жизнь, говорит он, это побочный продукт обмена веществ у бактерий. В нашей жизни мы зависимы от бактерий, обмена, процессов окисления и гниения, так что привычная нам жизнь – это только поверхность, малоприятная радужная пленка, прикрывающая действительный ужас бытия гиперобъектов.

Равно и наши знания о гиперобъектах только создают иллюзию настоящего знакомства: после первых впечатливших нас открытий мы часто перестаем познавать мир, а только подстраиваем наши впечатления под наиболее удобные шаблоны. Наука превращается в скуку. Поэтому только философия радикального материализма, отказавшаяся от понятия «жизнь» вообще, отучит нас мыслить шаблонно. Этот радикальный материализм парадоксально сходится с требованиями Евангелия: зерно должно умереть, чтобы прорасти колосом.

В области антропологии «темную» науку создал бразильский исследователь Эдуарду Вивейруш де Кастро. Он говорит, что прежде антропологи занимались объяснением наблюдаемого: например, почему какое-то племя занимается каннибализмом, почему именно тогда наносятся татуировки или надеваются ритуальные маски. Но если в случае татуировок и масок удавалось подобрать работающие ключи, такие как инициация, страшное посвящение во взрослую жизнь, – то каннибализм не получалось объяснить ни голодом, ни убеждениями. Простое приписывание первобытным людям убеждений вроде того, что если съешь другого, то напитаешься его силой, противоречило накопленным наблюдениям.

Де Кастро предположил, что каннибализм был первым в человеческой истории способом выстраивания окружающего мира. Потом он был заменен мифами, сказками или научным «покорением природы». Прежде чем ориентироваться среди предметов, нужно было изобрести предмет, саму предметность. Каннибализм и был первой «наукой» человека, первым опредмечиванием мира, первым превращением разнообразия впечатлений в разнообразие предметов. С появлением каннибализма одна «темнота» – первичной неопределенности мироздания, – инструментом которой был человек, превратилась в другую «темноту», в которой мы знаем только объекты, а гиперобъекты не замечаем. И не так велика дистанция между каннибалом и современным человеком, загрязняющим и губящим природу.

«Темные» исследования уже не первобытного съеденного, а современного больного тела ведет нидерландская исследовательница Аннмари Мол, ученица Бруно Латура. Мол в своих работах сетует на то, что тело в больнице представляется объектом воздействия, что медицина выступает иногда почти как новый каннибал, поглощая тело пациента, подвергая его каким-то объективирующим воздействиям, не всегда считающимся с внутренними ресурсами организма.

Мол призывает резко социологизировать медицину: нужно учитывать, что такое пациент как участник общества, когда падают его силы при попадании в атмосферу больницы, как он сам выстраивает собственное тело как тело жертвы. Без этого не будет понятно, почему лечение часто идет медленнее ожидаемого. Вместе с Латуром и Ло Мол осуществила ряд исследований о том, как техника или новый метод диагностики меняет жизнь людей: например, как в Зимбабве появление насосов изменило не просто уклад повседневной жизни, но и сам способ функционирования экономики и функционирования знания. Знание тем самым оказывается частью большой гиперсистемы, а не простым инструментом, позволяющим в ней разобраться.

Донна Харауэй. 2017

«Темный» феминизм представлен прежде всего трудами Донны Харауэй. Харауэй чаще всего называют «киберфеминисткой», не расшифровывая, что это значит. Идея ее проста: слово «женщина» часто понимается натуралистически, объективно, в том числе и сами феминистки объективируют женщину, сводя ее к ряду функций, – просто вместо функции «вести хозяйство» включается функция «влиять на политику». Так конструктивные идеи феминисток оказываются слишком узкими, и злоупотребления мужчин здесь только возрастают. Поэтому феминистки должны мыслить не функциями, а в духе спекулятивного реализма, образуя невиданные симбиозы и с природой, и с техникой.

Киборг не имеет своей собственной сущности, в его качестве может выступать мультиварка или мобильный телефон как обслуживаемый человеком, а может – система государственного управления или система принятия экологических решений как включающая в себя особые социальные и риторические технологии, особое «программирование» происходящего и дальнейших решений. Поэтому как женщины подружились с другими угнетенными, им надо подружиться с киборгами. В отличие от мужчин, которые привыкли утверждать свою власть и видеть в киборгах только инструменты власти, могущественных «терминаторов», женщины смогут не навязывать киборгам видение их свойств, но понимать, где именно осуществляются программы справедливого сотрудничества, в котором ни у кого нет привилегий.

Ник Ланд – наверное, самый провокативный из «темных» философов. В Англии он создал Группу исследований киберкультуры (ГИКК), которая поставила вопрос об «акселерации», о том, что человек не успевает контролировать не только компьютерные операции, но и те состояния материи, которые связаны с появлением компьютеров. Свою весьма пессимистическую теорию Ланд назвал «акселерационизмом» и «киберготикой»: от того, что мы вмешиваемся в мир, мир становится только страшнее и непознаваемее. Знание для Ланда – это не инструмент прояснения происходящего, но, наоборот, тот инструмент унификации вещей, который делает мир страшнее и непредсказуемее. Так, знание делает как бы копию, симулякр вещи, и в результате мы не знаем, имеем ли мы дело с вещью или симулякром – это и наводит на нас жуть.

В сочинениях Ланда темная философия окончательно стала темным просвещением. Если другие спекулятивные реалисты еще допускают, что наше знание вступает в дружественные симбиозы с вещами, гиперобъектами или социальными ситуациями, то Ланд не допускает никаких симбиозов. Есть только работающая механика вычислений и учета, что в природе, что в компьютере, и есть мы, подходящие к этим вычислениям и понимающие, что чаще мы становимся их жертвами, чем их друзьями. Но от отчаяния нас спасает одно: сознание того, что отчаяние – это столь же поверхностная реакция на происходящее, как и радость или оптимизм. Поэтому этой глупой реакцией ни в коем случае нельзя руководствоваться.

Самый интересный собеседник Ланда – иранский писатель Реза Негарестани. В своем романе «Циклонопедия» Негарестани не просто изображает нефть содержанием современной экономики – это было бы банально. Для Негарестани нефть – это циклон, в котором слились интересы природы и интересы цивилизации. Такой циклон порождает противоречивую информацию, которая передается со сбоями, и в конце концов эта информация приводит к коллапсу и экономики, и природы. Негарестани призывает расширить понятие о симбиозе, включив в него любовь и жертву, благодаря чему можно воспринять информацию правильно, даже если ты не понимаешь до конца ни свойства информации, ни свойства предметов, о которых тебя информируют.

Проект темной теологии недавно обосновал русский ученый Андрей Шишков, опираясь на американского теолога Джона Капуто. Капуто, создатель «слабой теологии», прежде всего призвал отказаться от монархической фантазийной атрибутики Бога как императора, сидящего на троне, всемогущего и повелевающего всем вокруг. Такой образ годился, чтобы поразить воображение людей в эпоху монархий, но в современном мире он доверия не вызывает. Необходим другой образ Бога, без фантазии, но с состраданием: Бог как слабый, как жертва, как тот, кто с гонимыми и страдающими. Для слабой теологии Бог был в лагере истребления вместе с жертвами, был с последними нищими, а не с могущественными и сильными.

До Капуто сходные идеи высказал наш великий филолог Михаил Бахтин, анализируя романы Ф. М. Достоевского: согласно Бахтину, Достоевский вместо всезнающего и всемогущего автора, который стоит над придуманными им героями, создал «полифонических» героев, каждый из которых всемогущ, вполне знает и содержание разума, и страсти другого. Раскольников всемогущ и ведет себя как бог, распоряжающийся другими людьми, при этом вполне понимая и тайные намерения других людей; Соня Мармеладова тоже всемогуща, раз смогла обратить Раскольникова от преступления к покаянию. Бог тогда оказывается рядом с этими всемогущими героями, но не над ними.

Темная теология не может сказать, кто именно угоден Богу, существует ли какая-то беспроигрышная стратегия праведности. Но она делает видимыми людей и другие субъекты, которых старая теология не замечала или замечала невольно, как юродивых. Слабые, психически странные, непохожие ни на кого люди – это и есть субъекты темной теологии. Эти люди наделены особой прозорливостью и внутри Церкви, поэтому и могут сказать, кто есть Бог: не перечисляя свойства, но действуя в соответствии с этими божественными свойствами.

Итак, «темные» науки наших дней – это необходимая часть осмысления прежних проблем нигилизма, гедонизма и философского отчаяния. Эти проблемы нам, привыкшим к бытовой «житейской мудрости», сначала казались вопросами и трудностями отдельных людей. Но сейчас мы видим, что они встроены в саму структуру мира. Скорее мы с нашей инерцией житейских представлений являемся проблемой для философии.

Темная философия будет привлекательна и дальше, потому что мы понимаем, что готовые представления, обычные клише не соответствуют развитию не только современной философии, но и современной науки. А значит, вперед, к эксперименту и к ответственности! Безответственный эксперимент подчиняется готовым клише и предрассудкам о человеческом поведении, и парадоксальным образом эксперимент «темной науки» всегда нравственно ответственнее.

Назад: Глава 20 Кристева: бегство от отвращения

Дальше: Послесловие