Книга: Умный и сознающий. 4 миллиарда лет эволюции мозга

Назад: Часть XV Эмоциональная субъективность

Дальше: Глава 63 Помогут ли нам контуры выживания?

Глава 62

Скользкие дорожки эмоциональной семантики

Наши эмоции – это те сознательные переживания, о которых мы беспокоимся больше всего, но научный подход к их изучению применять исключительно сложно. Как мне кажется, это в значительной степени связано с тем, что ученые полагались на бытовой язык, пытаясь с научной точки зрения объяснить, что такое эмоция. Допускаю, что слова, с помощью которых принято описывать эмоции, могут использоваться в науке, но проблема в том, что используются они непоследовательно и зачастую неуместно.

Несколько лет назад Джек Блок обратил внимание, что «психологи склонны небрежно обращаться со словами». Возьмем, к примеру, слово «страх». Как и большинство слов, обозначающих эмоцию, оно используется в отношении осознанных впечатлений (чувство страха), физических реакций (замереть или убежать; изменений в кровеносной, респираторной и эндокринной системах; активность мозга), мотиваций к выполнению инструментальных реакций, таких как поведение избегания (страх как стимул), определений (оценок) и всего перечисленного вместе. Учитывая такое множество определяемых на множестве смысловых уровней, неудивительно, что, когда появляется обозначающее эмоцию слово «страх» в научном контексте, непонятно, что именно оно обозначает.

Нередко к своей работе ученые подходят с такой позиции, которая понятна только им одним и в основе которой лежат интуитивные представления о некоем явлении, которое они стремятся понять. Предполагается, что они должны отбросить эти представления и разработать эксперименты, призванные помочь разобраться в природе этого явления, но, если научная тема имеет отношение к психологии, возникают проблемы особого рода, потому что отбросить интуитивные представления из этого процесса гораздо труднее. Как подчеркивали Джордж Мандлер и Уильям Кессен в своей монографии «Язык психологии» (1959), «атомы не изучают атомы, а звезды не разбираются с тем, как устроены планеты… Тот факт, что человек изучает сам себя, и наличие у него архаичных понятий, которые сохраняются в повседневном поведении, являются главными препятствиями на пути научной психологии».

Одним из таких архаичных представлений является идея о том, что поведенческие и физиологические реакции, которые происходят в связи с нашими эмоциональными ощущениями, на самом деле этими ощущениями и вызваны. Дарвин, как мы уже видели, относил это на счет устоявшейся народной мудрости. Безусловно, у людей такие интуитивные представления абсолютно естественны. Будучи людьми, ученые часто испытывают страх, они замирают или убегают, столкнувшись с опасностью. Такие интуитивные представления могут превратиться в предположения. Например, психическое состояние страха и его поведенческие представители так тесно связаны между собой, что, кажется, в мозге они собраны в один пучок – иначе почему они с таким постоянством проявляются одновременно? Предположения могут превратиться в убеждение – в тех зонах мозга, которые управляют поведенческими и психологическими реакциями, также обитают и чувства. И хотя каждый ученый знает, что взаимосвязь и причинно-следственные отношения – это не одно и то же, некоторые вещи настолько очевидны, что казуальная зависимость воспринимается как данность, превращается в научный труизм, факт, догму, не требующую доказательств.

В конце XIX века, в период расцвета ментализма, первым насторожился Уильям Джеймс; он засомневался в том, что именно страх заставляет нас бежать при виде медведя. Поскольку Джеймса больше интересовало, как возникают переживания и другие эмоции, которые мы испытываем, он мало писал о том, почему мы ведем себя тем или иным образом, лишь сомневался в том, что причиной поведения могут быть чувства. Бихевиористы подняли идею Джеймса на новый уровень, исключив все внутренние состояния из числа важных психологических тем. Правда, термин «внутреннее состояние» (и в особенности «психическое состояние») они сохранили и начали использовать для описания отношений между стимулом и поведением. Слово «страх», например, использовалось для описания отношений «стимул – реакция», характеризующих опасную ситуацию, однако после того, как бихевиоризм сдал свои позиции, ученые почувствовали себя свободно и смогли высказать предположение о том, что как у животных, так и у людей в основе поведенческих реакций на опасность лежит субъективный опыт.

Исследование, проведенное Питером Лангом в конце 1960-х годов, ознаменовало собой вероятную правоту Джеймса, который сомневался в обиходном представлении о роли страха и других эмоций в поведении. Его эксперименты, которые с тех пор много раз повторяли, показали, что взаимосвязь между субъективным опытом страха и сопутствующими поведенческими и психологическими реакциями на самом деле слабее, чем люди считают исходя из своего собственного опыта.

Причиной, объясняющей, почему людям кажется, что эта связь сильнее, чем есть на самом деле, возможно, является предвзятость восприятия. Значительный объем представлений мы наследуем с постулатами фолк-психологии нашей культуры, и как только такое представление занимает свое место, оно начинает выполнять функцию безусловного основания для формирования интуитивных представлений, управляющих нашими действиями. Поведение, которое не соотносится с этими представлениями, обесценивается и игнорируется.

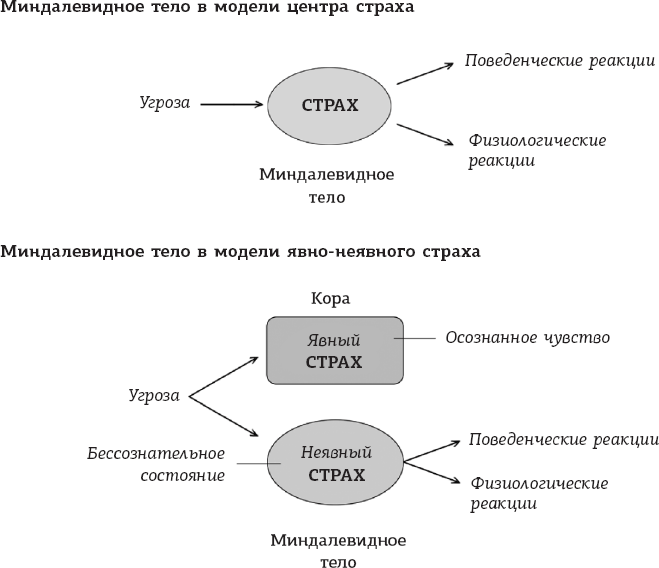

Предвзятость восприятия влияет не только на обывателей, но и на ученых. Так, например, чаще всего считается, что за страх отвечает миндалевидное тело. Впервые связь между этой эмоцией и соответствующей областью мозга была установлена в 1950-х годах, но своего расцвета эта идея достигла в 1980-х годах благодаря экспериментам по выработке условного рефлекса в связи с переживанием чувства страха, которые мы проводили вместе с Брюсом Кэппом и Майклом Дэвисом. В результате этой процедуры после объединения с легким ударом электрическим током не имевший смысла импульс, такой как звук, вызывает явное защитное поведение (например, замирание) и физиологические изменения (такие, как изменения сердечного ритма, кровяного давления, уровня гормонов). Проведенное нами исследование доказало, что миндалевидное тело является важной частью нейронного контура мозга, контролирующего поведенческие и физиологические реакции, вызванные условной угрозой, а поскольку мы изучали выработку обусловленных страхом рефлексов, естественно, возникла идея о том, что состояние страха становится обусловленным, а миндалевидное тело является центром страха (рисунок 62.1).

Рисунок 62.1. Два взгляда на влияние миндалевидного тела на страх

Эта интуитивно привлекательная идея повлекла за собой невероятное количество исследований и вызывала интерес дилетантов, отчасти благодаря моей книге «Эмоциональной мозг» (1996). Сегодня представление о миндалевидном теле как центре страха является не только научной доктриной, но также и не подвергаемым сомнению культурным мемом, упоминаемым в книгах, журналах, фильмах, письмах, мультфильмах и других источниках постольку поскольку. Однако, несмотря на все это, думаю, это представление ошибочно, а поскольку формированию этого ошибочного представления способствовало мое собственное исследование, я считаю необходимым кое-что прояснить.

В 1620 году Френсис Бэкон написал: «Ученым следует быть бдительными…, и особенно бдительными в отношении реальности, данной вещам по умолчанию, потому что у нас есть для них слова». Иначе говоря, когда мы называем вещи, мы их материализуем, наделяя свойствами, заключенными в том названии, которое мы им даем. В 1950-х годах Мелвин Маркс предупреждал, что использование названий субъективных состояний для обозначения несубъективных состояний, контролирующих поведение, несет в себе риск переноса на поведение свойств субъективного состояния, заложенных в названии. Понятно, что, когда мы называем поведение и контролирующие это поведение нейронные контуры такими эмоционально окрашенными словами, как «страх», и само поведение, и нейронный контур приобретают эмоциональные подтексты этого названия.

Когда я писал «Эмоциональный мозг», я еще не знал о работах Бэкона и Маркса, но в каком-то смысле пришел к аналогичным выводам. Изучать эмоции у животных я начал после того, как проанализировал результаты наших с Майком Газзанигой экспериментов на пациентах с разделенным мозгом. Получалось, что поведение, контролируемое бессознательно, способствует возникновению повествования, которое в результате обуславливает формирование сознательного опыта. Мне казалось, что различные виды эмоционального поведения лучше всего демонстрируют мою теорию, а контролирующие такое поведение нейронные контуры можно будет без труда изучить и у животных, хотя раньше сознательный опыт изучали только у людей. Исходя из этого и были построены мои эксперименты по выработке условного рефлекса в связи с переживанием чувства страха, в результате которых я добрался до миндалевидного тела.

С самого начала моих экспериментов на животных я предполагал, что миндалевидное тело отвечает за управление лишь так называемыми реакциями на страх, а не за формирование осознанного чувства страха. Для того чтобы семантически представить себе эту разницу, я воспользовался явно-неявным различием, которое тогда только появилось в исследованиях памяти. В частности, я предположил, что, контролируя реакции, миндалевидное тело отвечает за неосознанный или неявный страх. С другой стороны, явный осознанный страх, считал я, возникает в когнитивных контурах коры головного мозга, которые отвечают за другие осознанные впечатления. Таким образом, миндалевидное тело способствует осознанному чувству страха, но только не напрямую, и само по себе за него не отвечает (рисунок 62.1).

В то же время, мне казалось, будет полезно описать механизм, лежащий в основе страха. Мои результаты согласовывались с результатами другого исследования, проводимого примерно в то же время; в ходе экспериментов, предусмотренных в рамках этого исследования, людям на короткое время показывали на экране подсознательно воспринимаемые изображения угроз: их миндалевидное тело активировалось, реакции тела были явными, однако при этом испытуемый не знал о наличии стимула, поэтому страха не испытывал. Если реакции можно вызывать, не вызывая у испытуемого чувства страха, значит, сам этот страх может отвечать за реакции. Более того, работа Адама Андерсона и Элизабет Фелпс 2002 года продемонстрировала, что осознанные эмоциональные переживания могут испытывать даже люди с повреждениями миндалевидного тела, а десятилетие спустя этот результат подтвердила команда Джастина Файнштейна.

Тем не менее многие люди (причем как обыватели, так и ученые) не знают или предпочитают игнорировать разницу между явным и неявным страхом. В результате бытует мнение, что исследования по выработке условного рефлекса в связи с переживанием чувства страха имеют своей целью выяснить, как миндалевидное тело вызывает это чувство. Вместо того чтобы считать миндалевидное тело частью контура неявного страха, его просто считают центром страха и под страхом понимают осознанный страх (без уточняющего прилагательного «неявный»).

Должен признать, я и сам частично виноват в этой путанице, потому что набережно отнесся к выбору терминологии своих работ, и раз уж я внес свой вклад в возникновение этой путаницы, попытаюсь внести вклад в прояснение ситуации.

Кажется очевидным тот факт, что толковать и обсуждать результаты своих исследований ученым нужно с той же осторожностью, с которой они собирают и анализируют первичные данные. Однако иногда тем, кто находится в гуще событий, очевидное не представляется бесспорным. Оглядываясь назад, я могу сказать, что всегда выступал за подчеркнутую ясность в обсуждении страха и других эмоциональных состояний. Я считаю, мы должны прояснить терминологию страха, потому что то, как мы говорим о своей работе, оказывает значительное влияние на то, что мы о ней думаем, как ведем исследования, а также на клиническое применение результатов этих исследований.

Проиллюстрировать сложности, к которым может привести неясная терминология, я хочу с помощью изящного исследования, которое нейробиолог Дэвид Андерсон проводил на мухах. Когда мухи сталкиваются с опасностью, они перестают двигаться. По аналогии с работой, объектом которой были грызуны, Андерсон назвал эту реакцию замиранием. Хотя у мух миндалевидного тела нет, у них есть нейронные контуры, предназначенные для распознавания опасности, которые контролируют у них разновидность замирания. Андресон доказал, что в основе такого поведения и у мух, и у млекопитающих лежат аналогичные гены, поэтому очень хочется предположить, что эволюционно далекие друг от друга группы могли унаследовать гены, создающие эти нейронные контуры, от общего первичнорото-вторичноротого предка, жившего примерно 600 миллионов лет назад. С другой стороны, генетическое сходство может быть результатом параллельной эволюции. В любом случае результаты проведенного Андерсоном исследования впечатляют. Правда, я думаю, что он непродуктивно их толкует, поскольку заявляет, что у мух эмоциональное состояние, «возможно, аналогичное страху у млекопитающих», возникает в промежутке между появлением угрозы и замиранием и что, изучая мух, мы можем узнать много важного об эмоциях человека.

Сегодня некоторые ученые, рассуждающие о страхе, голоде и удовольствии у животных, с осторожностью подходят к выбору терминов и уточняют, что имеют в виду не осознанные чувства, а, скорее, состояния мозга, контролирующие поведение (по сути, то же самое, что я пытался передать термином «неявный страх»). Однако дело в том, что большинство ученых (даже когда они уточняют, что говорят не о переживании страха) говорят и пишут так, как будто именно оно и является предметом их работы. Естественно, читатели и слушатели думают, что страх сам по себе и есть предмет таких выражений, как «Мы определяем страх с помощью замирания» или «Животные замерли от страха».

Так, например, о работе Андерсона писали в статьях с заголовками вроде «У мух есть чувства: страх, а может, и не он один», «Мухи испытывают такие чувства, как страх, и, возможно, помогут понять, как в мозге рождаются чувства». И хотя Андерсон вовсе не это имел в виду, он так сформулировал свои мысли, что их неизбежно восприняли именно таким образом. Я понял это потому, что сам совершил подобный промах. Я на собственном опыте убедился в том, что, если делаешь громкие заявления и посылаешь журналистов к черту, если они не могут разобраться в том, о чем пишут, придется дорого заплатить.

Мысль о том, что посредством изучения явного поведения животных в присутствии угрозы можно понять страх и найти способы избавления от связанных со страхом психиатрических проблем, прочно закрепилась не только в изложении прессы, но и в подходе к началу и финансированию исследований. На мой взгляд, такой подход подрывает научные попытки понять, что такое страх, и создать средства избавления от связанных со страхом расстройств.

Оглядываясь назад, я могу сделать вывод, что различие, основанное на признаке «явный – неявный», было обречено на провал, поскольку, как только возникает термин «страх», человеческий разум стремится завершить парадигму понятия «страх». Возможно, в языке найдутся другие слова, с помощью которых можно будет прояснить семантику поведенческого контроля, но я думаю, что нам нужен радикальный подход, который позволит обсуждать, как животные и люди своим поведением реагируют на возникающие у них в жизни существенные стимулы, избежав при этом путаницы и увязания в дискуссиях относительно того, что и те и другие в таких ситуациях испытывают. Думаю, такое понимание поможет проложить путь, в конце которого мы сможем отбросить идеи об эмоциональном сознании, возникающем в древних нейронных контурах, унаследованных нами от наших древних предков – животных, заменив его представлением, в основе которого лежит современная научная концепция человеческого сознания.