Книга: Христианство. Три тысячи лет

Назад: Пояснения к тексту

Дальше: 2. Израиль (около 1000 года до н. э. – 100 год н. э.)

Часть I

Тысячелетие начал (1000 год до н. э. – 100 год н. э.)

1. Греция и Рим (около 1000 года до н. э. – 100 год н. э.)

Начнем с Греции…

Почему с Греции, а не с яслей в Вифлееме Иудейском? Потому что в начале было Слово. В повествовании об Иисусе Христе у евангелиста Иоанна яслей нет: этот рассказ начинается с песнопения или гимна, в котором «Слово» – греческое «Логос». Слово, говорит Иоанн, было Богом; и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины.

«Логос» здесь – намного больше, чем «слово»: это и сам евангельский рассказ. В этом «Логосе» – как и во всем христианском учении – сопряжено множество смыслов, разных и даже противоречащих друг другу. «Логос» – не столько часть речи, сколько сама речь, а также мысль, стоящая за речью: и эти два основных значения раскрываются веером, порождая множество новых – разговор, повествование, размышление, смысл, разум, сообщение, слух, даже обман. Далее Иоанн называет «Логосом» человека, в котором прославился Отец его, Бог: имя его – Иисус Христос. Вот и еще одно греческое слово: Христос. К обычному еврейскому имени Иошуа/ Иешуа (дошедшему до нас также в греческой форме: Иисус) его последователи после казни на кресте добавили второе имя: Христос. Стоит отметить: желая подчеркнуть особую роль, особое предназначение своего Иешуа, его последователи сочли нужным перевести слово «Мессия» («Помазанник») на греческий язык. Сын плотника, распятый на кресте, при жизни, конечно, знал немало греков – они жили в соседнем городе, к югу от его родного Назарета: но они были для него чужаками, иным народом. Имя «Христос» наглядно показывает, сколь важную роль играла для христианства с самых первых его дней – с первых попыток разобраться в том, какую весть оно несет миру и как лучше выразить эту весть – греческая культура. Слова «Логос» и «Христос» говорят нам о том, сколь тесное сплетение иудейских и греческих идей и воспоминаний лежит в основе христианства.

Как все начиналось

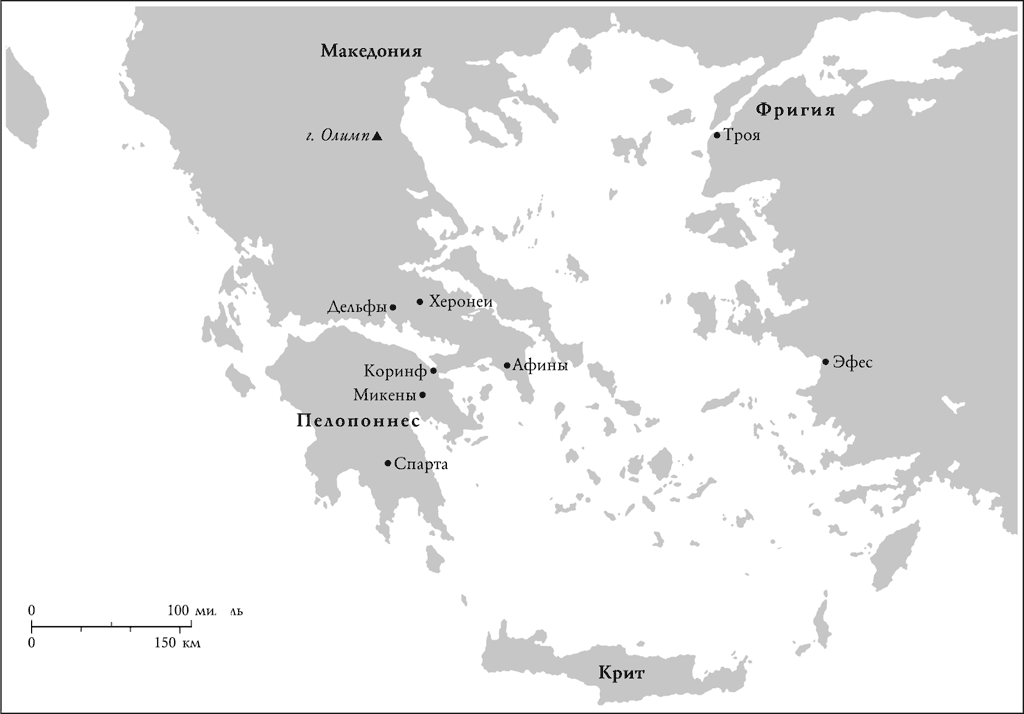

Но почему же греки оказались столь тесно связаны с историей человека, названного в честь легендарного еврейского героя Иешуа и воплотившего в себе, как полагали многие, иудейское предание о «Помазаннике» – спасителе еврейского народа? Послушаем, что рассказывали о себе сами греки на землях, где поселились они за два тысячелетия до рождения Помазанника: горных полуостровах, перешейках, мысах и островах, составляющих современную Грецию, а также западное побережье современной Турции. Около 1400 года до н. э. одно из греческих племен достигло богатства и власти, позволивших ему возвести множество поселений с монументальными дворцами, крепостями и гробницами. Столицей стали Микены – город на холмах Пелопоннеса, полуострова на юге Греции, два столетия делившего славу имперского центра с островом Крит. Однако около 1200 года до н. э. разразилась катастрофа, причина и суть которой до сих пор остаются загадкой, – известно лишь, что в это же время подобные бедствия постигли и многие соседние общества, так что эпоха высокоразвитых культур Восточного Средиземноморья сменилась так называемыми «Темными веками». Микены были разрушены. Прежний успех к ним больше не возвращался – но имя их не было предано забвению. Этот город воспел прославленный греческий поэт, знавший о Микенах очень мало, но обозначивший собой начало новой культурной традиции: вначале – Греции, затем – всего Средиземноморья и, наконец, всего мира, воспринявшего западную культуру.

Впрочем, говорить о «поэте» здесь можно лишь с большой долей условности. Две эпические поэмы, «Илиада» и «Одиссея», традиционно приписываются автору по имени Гомер. Очевидно, Гомер жил намного позже падения Микен – не меньше четырехсот лет спустя. Однако этот поэт (или поэты, или целая гильдия профессиональных певцов, создателей бессмертного эпоса) сохранил для нас дошедшие сквозь столетия песни об этом утраченном мире. В поэмах описывается военная кампания – возможно, отголосок какого-то реального конфликта из давнего прошлого: греки осаждают, а затем берут штурмом Трою, негреческий город в Малой Азии (современная Турция). За этим следуют приключения одного из греческих героев, Одиссея, в его мучительно долгом десятилетнем путешествии домой. Эти две поэмы, сформировавшиеся в устном творчестве VIII–VII веков до н. э., стали краеугольным камнем греческого самосознания – что довольно странно, если учесть, что враги греков, троянцы, в изображении Гомера по культуре ничем не отличаются от греков. В Малой Азии грекам довелось столкнуться с некоторыми другими народами: надменно именуя их «варварами» (от звукоподражания непонятному языку: «бар-бар»), греки, однако, проявляли живой интерес к сложным чужим культурам, в особенности к двум великим державам, с которыми им не раз приходилось сталкиваться: Персидской (Иранской) империи, теснившей их с востока и подчинившей себе множество греческих городов, и Египетской империи на южном берегу Средиземного моря, чья древняя цивилизация вызывала у греков завистливые попытки подражания и страстное желание овладеть ее тайными знаниями, в существовании и глубоком значении которых они не сомневались.

1. Греция и Малая Азия

Дух греческого мира

Несмотря на сильное ощущение общности, выразившееся в общем самоназвании «Эллада» («греческий мир»), греки так и не создали (да по большей части и не стремились создать) единое независимое государство масштаба Персии или Египта. По всей видимости, они предпочитали жить в маленьких городах-государствах: эту модель, вполне естественную на их изрезанной бухтами и пересеченной горами родине, они воспроизводили и на равнинных землях колоний по всему Средиземноморью. Объединял греков один язык, скрепленный общим гомеровским наследием, и единая религия – почитаемые всеми греками святилища, храмы и обряды. Главным из обрядов были спортивные игры, проводимые в честь верховного бога, Зевса, и других богов в Олимпии – под мифическим обиталищем богов на горе Олимп; существовали и другие игры, меньшего масштаба. Во всех них ярко выражался присущий греческой культуре дух соревнования и соперничества. На севере Греции располагались Дельфы, знаменитый храм и оракул бога Аполлона, где пророчица, надышавшись вулканических испарений из трещины в скале, изрекала загадки, в которых греки искали решения своих личных или общественных проблем.

Как и евреи, греки идентифицировали себя через религию; как и евреи, они были народом книги – точнее, двух книг. Как и евреи, они заимствовали у финикийцев, хорошо знакомого им народа-мореплавателя, особый способ письма – алфавит. Древнейший способ письма, распространенный во всем мире – пиктографический, в котором, например, слово «дерево» передается рисунком, изображающим дерево: некоторые древние пиктографические системы сохранились до сего дня. В отличие от такого способа письма, алфавитная система отказывается от смыслового воспроизведения слов и переходит к воспроизведению на письме отдельных звуков. Комбинируя символы звуков, алфавитное письмо выстраивает из них слова, так что вместо сотен пиктограмм в нем употребляется небольшой, легко заучиваемый набор букв: в финикийском и греческом – двадцать две буквы, в современном английском – двадцать шесть. Именно греческим алфавитом записаны древнейшие из известных нам христианских текстов – и подавляющее большинство христиан, вплоть до католической миссии XVI века, читали священные писания, записанные той или иной версией алфавитного письма. В последней книге Нового Завета, Откровении, Иисус неоднократно описывается метафорой, взятой из алфавита: он – Альфа и Омега, первая и последняя буквы греческого алфавита, начало и конец.

Религиозные представления древних греков

Однако на этом культурное сходство между греками и евреями заканчивается: их религиозные представления резко различались. Как и большинство древних цивилизаций, греки получили от предков набор рассказов о различных богах, которых объединили в большую семью, возглавляемую Зевсом: на этих мифах основано гомеровское повествование. В «Илиаде» и «Одиссее» мы встречаемся с ними постоянно: боги вмешиваются в человеческую жизнь, часто разрушая и губя ее по своей прихоти, ветреные, капризные, зачастую несправедливые, пристрастные к своим любимчикам, ожесточенно соперничающие друг с другом – словом, точь-в-точь сами греки. Неудивительно, что греки скоро вышли за пределы подражания монументальному египетскому искусству и начали изображать своих богов очень похожими на людей. Не владея сложной иконографией греческого искусства, трудно отличить красоту тщеславного властолюбца Алкивиада от красоты Аполлона или благородство афинского политика Перикла – от благородства какого-нибудь бородатого бога. В изображении людей греки стремились не столько к портретному сходству, сколько к передаче абстрактных черт – таких, например, как благородство, – свойственных как людям, так и богам. Более того, греческое искусство зачаровано человеческим телом: снова и снова оно изображает как людей, так и богов в человеческом облике. Эта зачарованность выросла в настоящий культ красоты живого тела, по крайней мере мужского, в свою очередь приведший к тому, что на спортивных состязаниях греческие атлеты выступали обнаженными. Этот культ мужской наготы шокировал большинство других народов и в особенности смущал римлян, позднее старавшихся как можно более полно воспринять и усвоить греческую культуру.

Греческие боги очень похожи на людей; так, может быть, и люди могут стать подобны богам – по крайней мере, к этому стремиться? Примечательная самоуверенность греческой культуры, ее творческий дух, изобретательность и оригинальность, породившая достижения, впоследствии заимствованные христианством, несомненно связаны с тем отношением к богам, которое удивляет нас в гомеровских поэмах. Оно резко отличается от того почтения, с которым иудеи говорили о своем бесконечно далеком и бесконечно великом едином Боге, всемогущем создателе мира, гневно (и очень многословно) напоминающем оскорбленному Иову о том, сколь ничтожна способность твари проникнуть в замыслы Творца, отметающем вопрос Моисея: «Как Ему имя?» устрашающим громогласным ревом из горящего посреди пустыни куста: «Я – ТОТ, КТО Я ЕСМЬ». Безымянный – вот имя Бога Израиля.

Греков нельзя обвинить в том, что религия занимала в их жизни маловажное место. Над греческими городами не возвышались, как когда-то в Микенах, великолепные дворцы – города строились вокруг храмов. Их внешний облик хорошо известен нам по великолепному Парфенону, афинскому храму богини Афины Паллады; но даже этот роскошный пример ярко демонстрирует нам, что при всей монументальности греческих храмов они служили не местами сбора молящихся, а жилищами богов – чем-то вроде позднейших христианских часовен, посвященных тому или иному святому. В храме служили жрецы, совершающие в честь бога традиционные, освященные временем обряды; однако они не были какой-то особой кастой, отличной от прочих граждан. Они трудились на благо общества, как и другие государственные служащие – например, сборщики налогов или смотрители рынков. Греческая религия представляла собой не столько набор этических правил или философских истин, сколько серию мифов и легенд, – и не существовало никакой самовоспроизводящейся элиты, которая брала бы на себя задачу пропагандировать или навязывать эти мифы.

Идея ереси, столь любезная (как мы увидим далее) некоторым направлениям христианства, греческой религии была чужда. Правда, в 399 году до н. э. Сократ, один из величайших греческих философов, был казнен по обвинению в том, что его неверие в признаваемых обществом богов (и вся его риторика в целом) развращает юношество; однако Сократ жил во времена тяжелого политического кризиса, и его противники видели в нем угрозу афинской демократии (см. с. 53–54). Как правило, почитание богов не ограничивало греков в их жажде познания мира: они признавали, что в рассказах о богах не хватает множества ответов на загадки жизни и бытия. Быть может, предполагали они, ответы можно найти, если выстроить эти рассказы в стройную систему: первые дошедшие до нас прозаические произведения греческой литературы представляют собой «мифографии» – записи и систематизацию преданий о богах. Поэт Гесиод, современник Гомера, сложил эпическую поэму «Теогония», с благодарностью принятую потомками как одну из удачнейших попыток разобраться в путанице отношений между богами.

Священное знание о мире

Стремление понять мир побуждало греков искать в мифах систему священного знания, упорядочивающего их повседневную жизнь. Почтение к Гомеру заставляло их искать это знание в его поэмах. Создавались обширные комментарии, посвященные тому, что скрывается за фабулой «Илиады» и «Одиссеи». Любознательность греков привела их к понятию литературной аллегории – рассказа, в сюжете которого заключено более глубокое значение или значения, которые должен раскрыть комментатор. Много позднее такое отношение к своим Священным Писаниям усвоили иудеи, а затем и христиане. Греки не сомневались, что в учениях древнего египетского народа скрывается некая тайная мудрость, заслуживающая разгадки и изучения; позднее, столкнувшись с иудейской литературой, они также оказались под впечатлением ее древности. Однако мудрость они искали не только в познании прошлого, но и в размышлениях о настоящем. Эти поиски мудрости они доверили людям, прозванным «любителями мудрости» – философами.

Некоторые вопросы, занимавшие философов, были не новы. За много столетий до греков в Вавилоне и Египте, не говоря уж о более древних культурах, не оставивших о себе письменных свидетельств, – как, например, культура Шетлендских островов на далеком севере – люди всматривались в ночное небо, изучая движение звезд и планет. Астрономические знания имели для них практическое значение: по движению звезд вычислялись сроки сельскохозяйственных работ и религиозных обрядов. Но греческая философия пошла гораздо дальше: ее всеобъемлющее стремление классифицировать, размышлять и задавать вопросы практически не встречает параллелей в более ранних культурах, с которыми могли соприкасаться греки. Одной из причин философских успехов Древней Греции часто называют алфавитное письмо – абстрактные идеи намного легче передавать небольшим, легко запоминаемым набором букв, чем громоздкими сочетаниями пиктограмм. Однако это не объясняет, почему финикийцы или евреи, также имевшие алфавит, не создали ничего, подобного интеллектуальным поискам греков.

Быть может, более убедительный ответ можно найти в особенностях истории Греции, прямо связанных с ее географией, – множеством крохотных независимых общин, разбросанных по побережью Средиземноморья от Испании до Малой Азии. Каждая община являлась полисом: еще одно обманчиво-простое слово, вроде «логоса», столь же сложное для перевода. Буквальное его значение – «город»; однако необходимо уточнение – «город-государство»; и это тоже далеко не передает всех оттенков слова «полис», столь же многозначного и многозначительного, как наше «родина». Полис – не просто несколько десятков домов, сгрудившихся вокруг храма, символа города, дающего ему свое имя. Полис – это и окрестные горы, поля, леса, святилища, вплоть до его границ; и жители города, чьи решения и повседневные действия становятся его «политикой». О политике полиса нам придется поговорить подробнее – без этого будет непонятен огромный вклад греков в цивилизацию Запада и в западные версии христианства.

Экклесия: рождение понятия церкви

В конечном счете великие державы – Македония, а затем Рим – поглотили независимость полисов. Однако и через тысячу лет после Гомера жизнь греческого полиса представляла собой идеал для жителей Средиземноморья, обратившихся в христианство. Говоря словами великого историка-философа XX века Р. Дж. Коллингвуда: «В душе каждого римлянина, в душе каждого грека жило твердое убеждение, которое Аристотель облек в такие слова: то, что поднимает человека над уровнем варварства… что дает возможность не просто выживать, но воистину жить – это гражданство в реальном, физическом городе». Описывая свою общую идентичность, свои обычаи, структуры, должностных лиц, христиане использовали греческое слово «экклесия», впоследствии почти без изменений перешедшее в латынь и в европейские языки – наследники латыни. То же слово использовали до христиан грекоязычные иудеи, говоря об Израиле. Слово «экклесия» часто встречается в Новом Завете, где переводится как «церковь»: однако оно заимствовано из греческого политического словаря, где обозначало собрание жителей полиса, вышедших на городскую площадь для принятия решений.

Итак, экклесия представляет собой церковный полис: местную общину, часть большого христианского мира – так же, как и греческий полис представлял собой местную общину, часть Эллады, то есть всего греческого мира. Однако христианская экклесия более сложна: это слово скоро начало обозначать не только местную христианскую церковь, но и церковь Вселенскую – эквивалент Эллады; не говоря уж об осколках Вселенской церкви, противопоставляющих себя друг другу, каждый из которых именует себя «Церковью», а также о самих церковных зданиях. Есть у этого слова и еще одна любопытная сторона. Если экклесия – воплощение града или полиса Божьего, то в этом слове мерцает идея, что верующие, подобно жителям полиса в Древней Греции, несут за будущее своего «полиса» коллективную ответственность. Однако это противоречит другому греческому заимствованию, вошедшему в языки народов Северной Европы: в частности, по-английски это слово звучит как «чёрч», по-шотландски – как «кирк» [отсюда же русское слово «церковь». – Прим. пер.]. Первоначально оно было позднегреческим прилагательным «кириакэ», что означает «принадлежащий Господу»; следовательно, в нем подчеркивалась не важность коллективной воли верующих, а единоличная власть Бога. Спор между этими двумя точками зрения проходит через всю историю экклесии-церкви; продолжается он и сегодня.

Полис и экклесия

Изначальная греческая связь полиса и экклесии родилась в смутное время, которое благодаря любви современных историков к звучным названиям носит имя «Архаическая Греция» (приблизительно 800–500 годы до н. э.). Как правило, изначально архаическими городами-государствами правили группы аристократов; однако за эти три столетия правящие элиты неоднократно сталкивались с недовольством и возмущением народа. Общепринятая в Греции практика продажи в рабство за долги усиливала социальное расслоение и делала города беззащитными перед вражеским нашествием, лишая их свободных мужчин-воинов. Из-за роста населения при ограниченности ресурсов жить становилось все труднее. Это одна из причин, по которой некоторые города отправляли часть своих граждан основывать колонии – новые города в иных областях Средиземноморья: например, одной из первых таких колоний стала Массалия, или Массилия (нынешний Марсель), на юге Франции, «потомок» далекой ионийской Фокеи на западном берегу Малой Азии. Но даже этот предохранительный клапан не всегда позволял выпустить пар: время от времени то здесь, то там народное недовольство приводило к государственным переворотам. Как правило, во избежание хаоса и для восстановления стабильности власть передавали в руки одного человека, называемого тираном. В то время это слово не имело нынешних зловещих обертонов и означало просто правителя, получившего власть не по наследству. Первый из известных нам переходов власти к тирану произошел в Коринфе в 650 году до н. э.

Разумеется, политические перевороты случались в истории человечества и прежде – но более древние культуры старались замаскировать их обращением к некоей высшей божественной воле: вспомним, как описывается захват власти узурпатором Давидом и его победа над династией Саула в библейских книгах Царств – прежний царь, мол, ослушался указаний Бога, и потому Бог отвернулся от него. Быть может, политические потрясения в городах-государствах архаической Греции происходили попросту слишком часто, чтобы каждый раз ссылаться на волю богов; так что, поскольку у тирана не было ни юридических, ни религиозных обоснований своего права на власть – ему приходилось обосновывать это право как-то иначе. Выходу, найденному греками, суждено было великое будущее. Законы, по которым жила община, начали устанавливать сами члены общины – жители полиса. Это был совершенно новый источник власти! Даже если греческий полис называл своим законодателем какого-то конкретного человека, легендарного или реального – как Солон в Афинах или Ликург в Спарте, – это все равно означало, что такой человек ввел в городе определенные законы и порядки самостоятельно, без вмешательства богов. Великие законодатели иных культур всегда освящали свои своды законов божественным авторитетом: так поступил царь Хаммурапи в Вавилоне в XVIII веке до н. э., и Моисей, который, по иудейскому преданию, получил свои законы в их мельчайших подробностях непосредственно от Бога, беседуя с ним на горе, при грохоте грома, вспышках молний и прочих спецэффектах; и когда он спустился с горы, лицо его, изменившееся до неузнаваемости, сияло сверхъестественным светом. Но грекам уверенность в себе – одна из основных черт древнегреческой культуры – позволила принимать законы без таких театральных приемов. И сам тиран подчинялся (или, по крайней мере, должен был подчиняться) новым законам так же, как и все прочие.

Разумеется, далеко не все тираны и не всегда соглашались с этой идеей – потому неудивительно, что их режимы долго не продержались. Падение тиранов привело к кульминационному шагу в развитии независимого греческого полиса: города перешли к новой форме правления, при которой решения принимало (занималось политикой – слово, однокоренное «полису»), собираясь в экклесию на центральной городской площади, все мужское население города старше тридцати лет. Эта система, впервые зафиксированная в истории азиатских, африканских и европейских цивилизаций, получила название демократии: правления обычных людей (или толпы, с точки зрения ее противников). Первопроходцами на этом пути стали Афины – одно из ведущих и самых ярких греческих государств, где после свержения тирана двухлетняя гражданская война закончилась в 510 году установлением демократии. Эта дата считается одной из ключевых точек перехода от архаической к «классической» Греции – двухвековому периоду, когда греческая демократия, одерживая победу за победой, главенствовала в культурном опыте Средиземноморья, да и всего Запада. Демократические институты Афин поразили воображение следующих поколений, так что и через много лет после довольно краткого расцвета афинской демократии этот город оставался в глазах потомков воплощением греческой мечты. Всеобщее увлечение культурой Афин, возможно, стало одной из причин того, что из множества греческих поэтов, чье творчество расцвело в VI–V веках до н. э., до нас дошли одни лишь афиняне.

Афинская демократия

Такие демократии, как афинская, разумеется, имеют свои ограничения. Многие богатые и знатные семейства в городах-государствах пережили отстранение от власти и – как обычно случается с богатыми и знатными – по-прежнему оказывали большое влияние на государственные дела. Особенно заметна была их роль в Афинах, где аристократический снобизм и почтение к стилю жизни элиты постоянно боролись с демократическими импульсами. В демократии не находилось места для половины населения – женщин, которым в культуре, пронизанной интересом к эмоциональным и интеллектуальным связям между мужчинами, отводилась роль домохозяек; не случайно в речи на смерть великого афинянина Перикла мы встречаем замечание, что лучшая женщина в Афинах – та, которую мужчины не бранят, не восхваляют, а просто о ней молчат. Учитывая небольшую продолжительность жизни, порог в тридцать лет отсекал и большинство мужчин. Кроме того, исключались из демократических процедур те, кто не являлся уроженцами полиса. Не стоит забывать и о том, что участие в политических дебатах и принятие политических решений требовало немалого досуга. Чтобы обеспечить гражданам достаточно свободного времени, было необходимо большое количество рабов – которые, разумеется, права голоса на собраниях не имели. Учитывая все эти факторы, можно подсчитать, что в Афинах, гордых своей демократией, действительно активными гражданами была самое большее одна пятая часть взрослого населения; эти люди считались достойными представителями полиса. И однако, при всех этих ограничениях, нельзя отрицать, что впервые обычные люди, не облеченные властью ни по праву рождения, ни по призыву божества, взяли на себя ответственность за собственное будущее и будущее своей общины.

Эта ответственность пугала. Способен ли слабый человек вынести такой груз? Несомненно, чувство ответственности и страх перед ней стали одной из важнейших причин того, что греки искали смысл вселенной и общества с напряженностью, неведомой другим средиземноморским культурам, и решительно отделяли этот поиск от структур традиционной религии. Философы ожесточенно спорили о том, каким должно быть общество и как им следует управлять. При этом кто-то агрессивно рвал связи с обыденной жизнью, бросая в лицо согражданам словесные и жестовые парадоксы. Таков был Диоген Синопский, которого Платон прозвал «безумным Сократом»: он сделался странствующим нищим и спал в бочке посреди Афин (при этом сограждане ценили его столь высоко, что, когда какой-то мальчишка сломал его бочку – собрание постановило мальчишку выпороть, а Диогену возместить ущерб). Самой своей жизнью он неустанно напоминал окружающим, что хотя человек – и разумное животное, все же он остается животным; Диогена прозвали «псом», и от этого прозвища его подражатели и последователи взяли себе название «киники» («собачьи»). В христианстве время от времени также появлялись подобные святые – юродивые и аскеты, демонстрировавшие презрение к земным благам; хотя едва ли кто-то из них, подобно Диогену, стал бы мастурбировать на площади, утверждая этим свою свободу от условностей.

Сократ, Платон и Аристотель

Вместе с тем немалое число философов активно участвовало в политической жизни. В конце VI и V веках до н. э. во многих греческих городах на юге Италии власть перешла к последователям математика и мистика Пифагора; однако особого успеха пифагорейцы не достигли, поскольку обладали неприятной склонностью сковывать своих сограждан множеством мелочных правил и запретов – чего сограждане, разумеется, терпеть не желали. По большей части философы на такой риск не шли, ограничиваясь анализом общества, в котором жили, как одной из областей исследования человечества и окружающей среды в целом. Часто они едко критиковали собственное общество. Стандарты здесь задали три афинских философа: Сократ (469–399 годы до н. э.), Платон (428/7 – 348/7 годы до н. э.) и Аристотель (384–322 годы до н. э.). Труды этой троицы легли в основу западной философской традиции, сначала греческой, затем римской. Христиане унаследовали греко-римскую культуру и мышление: говоря о вере, об этике или толкуя Священное Писание, христианину нужно сделать огромное усилие воли и проявить большую оригинальность мышления, чтобы избежать при этом путей, проложенных греками. Особенно сложно это было в первые столетия, когда, собственно, и складывались основные интеллектуальные положения христианства – ведь в то время христиане жили в окружении классической культуры и другой практически не знали.

Сократ ничего не писал: его голос дошел до нас в трудах его почитателя и ученика Платона, написанных в основном в форме диалогов. Учение Сократа представляло собой совокупность постоянно раздражающих, выводящих из себя вопросов и сомнений: в нем воплощалась мысль, что человечество никогда не перестанет задавать вопросы, ибо перед ним будут возникать все новые задачи и проблемы. Рассказывая о суде над Сократом, Платон передает слова философа, сказанные им в свою защиту: «Жизнь, не подлежащая исследованию, не стоит того, чтобы жить». К суду и казни Сократа привели, прежде всего, его сомнения в полувековой афинской демократии; суд над ним – центральное событие, вокруг которого группируются платоновские диалоги, превращая его в суд над афинским обществом и афинской мыслью. Гротескная абсурдность ситуации – величайшего гражданина Афин казнят по обвинению в безнравственности и богохульстве! – показывает Платону, что размышления о политике неразрывно связаны с размышлениями о справедливости, природе морали, целях божества, что, в сущности, две стороны одной медали. В тени этой идеи религия и философия Запада остаются и по сей день: западная философия вслед за Сократом отдает логическим аргументам и рациональному процессу мышления приоритет перед освященной веками традиционной мудростью; ту же иерархию принимает и западная версия христианства. Впрочем, в XIX веке Сократ обрел себе в далекой лютеранской Дании непослушного ученика – Сёрена Кьеркегора, перевернувшего саму идею систематической рациональности (см. с. 920–921).

Философия Платона оказала на христианство равно глубокое влияние в двух отношениях. Во-первых, христианское стремление искать за повседневным и мирским высшие, духовные истины порождено взглядом Платона на реальность и истинность. В платоновском диалоге «Государство» Сократ рассказывает притчу об узниках в пещере, раскрывающую нам представления Платона о положении человека в мире. Узники, закованные в цепи, сидят в пещере лицом к стене. Они скованы так, что не могут повернуть головы и видят только стену перед собой. За спиной у них горит большой костер, а между костром и пещерой – дорога, по которой идут люди и несут различные предметы, в том числе статуи людей и животных, и тени этих предметов падают на стену перед глазами узников. Носильщики выкрикивают названия своего груза, и слова их эхом отражаются от стен пещеры. Тени и эхо – вот и все, что видят и слышат узники. Они уверены, что это и есть реальность. Если кого-то из них освободят – солнечный свет ослепит его и реальные предметы покажутся расплывчатыми и не столь «реальными», какими казались столь хорошо знакомые ему тени. Это заточение в пещере и есть человеческая жизнь. Те феномены, что мы воспринимаем в жизни, – лишь тени идеальных «форм» или «Идей», реальностей более высокого и более истинного уровня, чем те, к восприятию которых мы привыкли. Но не следует довольствоваться тенями. Задача человеческой души – вернуться к Идеям, лежащим за пределами мира наших затуманенных чувств, поскольку лишь там можно найти аретэ – превосходство или добродетель. Путь восхождения к Идеям – наш разум. «Превосходство [аретэ] души» – главная наша цель, поскольку за миром Идей стоит еще одна, более высокая реальность: Бог, или Высшая Душа, представляющий собой чистую аретэ.

Второй важнейший вклад Платона в христианскую мысль заключается в его представлении о Боге – а именно в понятиях его единства и благости. Уже Сократ начал переосмысливать традиционную греческую систему («пантеон») представлений о богах, выйдя за пределы мифов и сосредоточившись на этической природе божества. Пантеон, изображенный в греческих мифах и гомеровских поэмах, едва ли может служить образцом добродетели: особенно полна ужасов и насилия история происхождения богов. Гесиод в своей «Теогонии» называет первого бога Хаосом; из него (космос – из хаоса) произошли другие боги, и в их числе Гея, мать-земля. Сын Геи Уран (небо) вступил в кровосмесительный брак с собственной матерью, породил от нее двенадцать детей и затолкал их обратно в чрево Земли; но младший сын Геи Крон оскопил отца, сам, в свою очередь, совершил кровосмешение с сестрой и попытался истребить собственных детей. Какой контраст с семейной жизнью христианской Троицы! В поколении Зевса нравы несколько улучшились, но ненамного. Если бы кто-нибудь составлял на олимпийских богов характеристику, первое место в ней занимали бы аморальность, безответственность и почти полное отсутствие сострадания.

Сомнительную нравственность своих богов греки воспринимали спокойно и с юмором, а их благосклонность старались выторговать строгим соблюдением обрядов как в храмах и святилищах, так и дома. Однако Платон изобразил Верховное Божество совершенно по-другому. Он не только вышел за пределы пантеона, но и сделал на этом пути новый шаг, в конечном счете, пожалуй, несколько подрывающий благость Бога. Хотя Высшее Божество Платона совсем не похоже на капризных, ревнивых, сварливых богов греческого пантеона – его Бог далек от сострадания трагедии человеческого бытия, поскольку сострадание – это чувство или страсть. По Платону, истинный Бог не только благ, но и един. Хотя Платон нигде не выводит этого заключения напрямую, единство Бога заставляет предположить, что Он являет собой совершенство. Будучи совершенным, высший Бог лишен страстей, поскольку страсти предполагают переход от одного настроения к другому, а совершенство по самой своей природе изменяться не может. Это бесстрастное воплощение совершенства совсем не похоже на страстного, сострадательного и ревнивого Бога Израилева, хотя и Платон, и еврейская мысль подчеркивают трансцендентность Бога. Трудно себе представить, как платоновский Бог мог создать наш несовершенный, изменчивый, беспорядочный мир, как может вообще иметь с таким миром что-то общее. Даже тварные Идеи, судя по всему, созданы не Высшей Душой, а кем-то иным; быть может, образом Высшей Души, которого Платон в одном из известнейших своих диалогов «Тимей» изображает мастером, создателем мира (демиургом). Тварный мир как бы нисходит от Бога, все более отдаляясь от Него с каждой ступенью-эманацией.

Платоновские представления о Боге стали в античном мире общим местом; со временем, как мы увидим, это затруднило задачу христиан, пытавшихся проповедовать свою веру. Но не меньшим влиянием пользовались и труды ученика Платона, Аристотеля. Этот философ в своих поисках истины шел совершенно иным путем. Если Платон искал истинную реальность за пределами частных феноменов – считая, например, идею «древесности» более реальной, чем конкретное дерево, – то Аристотель в поисках реальности обратился к индивидуальным и наблюдаемым предметам. Он начал классифицировать различные типы деревьев. Путь познания он видел в том, чтобы собрать как можно больше сведений и мнений о предметах и формах, существующих в человеческом мире, поддающихся восприятию человеческими чувствами и описанию в человеческих понятиях. Разницу легко заметить в подходах двух философов к вечной теме греческой мысли – управлению государством. Платон в своем «Государстве» изображает идеальное авторитарное общество, управляемое элитой. Такая картина явно противостоит афинской демократии, чье политиканство и пристрастный суд на глазах у Платона довели республику до позорной казни Сократа. Разумеется, ни один правитель в здравом уме даже не пытался воплотить платоновские рекомендации в жизнь – хотя у иных безумцев находило отклик его предложение изгнать из государства поэтов и запретить музыку. Остается надеяться, что и сам Платон не стремился к воплощению своей утопии, а видел в ней лишь зеркальное отражение реальных обществ. Аристотель поступил совсем иначе: собрав команду исследователей, он поручил им получить возможно более точные и подробные сведения обо всех известных государственных системах. Из их описаний сохранилось лишь одно, вновь открытое в XIX веке: по счастливой случайности, это было описание афинской демократии.

Таков был подход Аристотеля. Тот же метод он применял ко всем областям знания, от биологии и физики до теории литературы и риторики (искусства публичных выступлений и дебатов). Таким же образом рассуждал он и об абстрактных материях – законах логики, причинах и следствиях; серия его текстов на эту тему, помещенная в собрание сочинений после трактата о физике, получила функциональное название «Метафизика» – «После физики». Так случайно возник термин «метафизика» – изучение природы бытия. Итак, труд Аристотеля представлял собой гигантскую систематизацию, и то, что сохранилось до нас из его работ, – дошло не в блестящей литературной форме диалогов, как большинство сочинений Платона, а в виде конспектов лекций, записанных его помощниками и учениками. Едва ли эти безымянные помощники могли вообразить, какую поразительную власть они обретут над будущим: ведь и две тысячи лет спустя после смерти Аристотеля и христиане, и мусульмане, согласно их наброскам, формировали свои знания о материальном мире, об искусстве и о достижении добродетели.

Христианская церковь поначалу отнеслась к Аристотелю с подозрением – куда больше влекла ее неотмирная мысль Платона; однако даже далекие платоновские миры требовалось как-то систематизировать – иных способов классификации в ее распоряжении не было. Сталкиваясь с необходимостью богословских суждений, например о царстве животных, христиане обращались к Аристотелю – так же, как в наше время христианские богословы обращаются к современной науке за сведениями по вопросам, в которых они не специалисты. В результате и через две тысячи лет после смерти этого нехристианского философа два монаха из какого-либо монастыря на севере Европы, поспорив на какую-то тему, могли счесть дискуссию разрешенной, если один из них говорил: «А у Аристотеля по этому поводу сказано то-то!» Вплоть до XVII века в христианских спорах о вере и об устройстве мира неминуемо обращались к двум древнегреческим призракам – Платону и Аристотелю, философам, никогда не слышавшим имени Христа. В XII–XIII веках (см. с. 432–433) Аристотель стал двигателем великого возрождения христианской науки в Западной церкви; и даже в последние двадцать лет лидеры Католической церкви стремятся восстановить синтез христианства и аристотелизма, разработанный в те времена Фомой Аквинским.

Влияние греческой демократии на культуру

Греческий эксперимент с прямой демократией принес и другие результаты в культуре. Одним из них стало создание драмы, легшее в основу западной традиции театра: как и различные спортивные состязания, вроде Олимпийских игр (см. с. 46), греческий театр вырос из публичных религиозных обрядов. Публика древнего театра, сидя под открытым небом и жарким солнцем, видела на сцене, на фоне красивых величественных пейзажей, экстремальные варианты тех ситуаций, с которыми горожане сталкивались сами, голосуя на городском собрании. Театр, выразительное зрелищное искусство, более доступное, чем философия, рассказывает простому человеку о глубочайших дилеммах человеческой жизни и дарит некое парадоксальное утешение, показывая, что эти дилеммы не имеют решения, что человеческие трагедии разыгрываются пред лицом равнодушной вселенной, подобно театральным представлениям на греческой сцене, где актеры выглядят карликами на фоне окружающего пейзажа. В Афинах в очень короткий период времени, меньше столетия – с начала V по начало IV века до н. э., – работали несколько выдающихся мастеров, создавших классические произведения этой театральной традиции. Эсхил, Софокл и Еврипид исследовали суть человеческих трагедий и человеческого безумия с глубиной, не превзойденной до сих пор. Во второй половине того же периода Аристофан писал комедии, где порой ядовито высмеивал тех же афинян, что смеялись над ними. Афиняне понимали, что должны с иронией относиться к себе, если хотят остаться здоровым обществом – но, как мы увидим в дальнейшем, сохранение равновесия и общественного здоровья даже для них оказалось непосильной задачей.

Рождение истории: Геродот и Фукидид

Еще один способ исследования своего мира и владения им греки нашли в изучении собственного прошлого. Из их стремления все понять и изучить родилась традиция историографии, впоследствии ставшая отличительной чертой христианского Запада; к этой традиции принадлежит и наша книга, так что не лишним будет рассказать читателю о ее истоках. Первый импульс к созданию истории возник, по-видимому, в греческих городах Малой Азии, вынужденных интересоваться делами «варваров» в силу неизбежных обстоятельств: они находились под властью Персидской империи. Малоазиатские греки принялись собирать сведения о своих соседях и описывать различия между ними, порой – с симпатией и даже с восхищением. Поворотный миг настал, когда Персидская империя вступила в конфликт с городами-государствами европейской Греции; ее греческие подданные сочли этот момент очень подходящим для восстания. В 499 году разразилась война, продолжавшаяся почти полвека. Она окончилась победой коалиции греческих государств во главе с Афинами над Персией – одной из могущественнейших древних держав. Греческая демократия и ее культурные достижения были спасены.

Некий грек из Малой Азии, Геродот Галикарнасский, решил написать сочинение, которое заканчивалось бы рассказом о греко-персидских войнах – величайшем столкновении между греческим и негреческим миром, – но включало бы в себя и все известные ему сведения о других народах и странах, которые он, по возможности, постарался посетить лично (и многие действительно посетил). Свое сочинение он назвал «историей» – исследованием, построенным из разнородных частей. Гесиод и «мифографы» уже научились связывать воедино разрозненные мифы о богах; но Геродот, насколько нам известно, первым попытался собрать воспоминания и документы и соединить их в связный рассказ о прошлом. Это было очень смелое предприятие: персидские войны закончились примерно в то время, когда он родился, так что от этих войн его отделяло больше одного поколения. Мы стольким обязаны Геродоту, что, хотя он часто бывает неточен и недостоверен, несправедливо было бы повторять насмешки иных древних авторов, которые, впечатленные обширной ядовитой критикой позднейшего историка Плутарха, называли его не Отцом Истории, а Отцом Лжи. Гнев Плутарха был вызван тем, что Геродот, завороженный блестящим и беспорядочным лабиринтом исторических преданий, не позаботился превратить их в гладкие нравоучительные истории для юношества. Но современным историкам должно быть скорее близко нежелание Геродота подчищать «неудобные» эпизоды или принимать морализирование за мораль.

Дело Геродота продолжил Фукидид, видный афинянин, чью политическую карьеру разрушил следующий виток войн V века – теперь уже войн между самими греками. Если Персидские войны вознесли Афины на вершину успеха, то эта так называемая Пелопоннесская война подорвала их уверенность в себе и нанесла удар, от которого Афинское государство так и не смогло оправиться. После победы над Персией Афины заняли позицию лидера Дельфийского союза – группы греческих городов-победителей. Не в силах противостоять искушению, они превратили Союз в собственную империю. Сверхбыстрый рост богатства и власти лег в основу многих выдающихся достижений афинской культуры – но он же вызвал зависть и ненависть других греческих полисов, прежде всего давней соперницы – Спарты. Она очень отличалась от Афин: в Спарте меньшая часть населения, когда-то покорив силой оружия большую часть, теперь удерживала ее в повиновении военной силой и неустанным террором; само же это элитное меньшинство вынуждено было постоянно находиться в боевой готовности, поддерживаемой суровыми, даже жестокими методами военного обучения и постоянных тренировок всей мужской части элиты. Когда Платон, афинянин, отчужденный от демократии собственного государства, изобразил в «Государстве» свое «прекрасное» авторитарное государство – современники, должно быть, со смесью восхищения и отвращения узнавали в нем Спарту, иную версию греческой идентичности.

Все более эгоистичное и алчное поведение афинян в Дельфийском союзе заставило Спарту вмешаться в его дела – по иронии судьбы Спарта здесь выступала как защитница исконных греческих свобод. Изнурительная двадцатисемилетняя война (431–404 до н. э.) со Спартой и ее союзниками истощили силы Афин. Ударила она и по Фукидиду – полководцу, изгнанному из города после поражения, в котором он, согласно его собственному рассказу, виновен не был. Два десятилетия вынужденного безделья Фукидид использовал для размышлений о том, почему его и сограждан-афинян постигла такая беда. Наконец он решил описать, что и как произошло, – и использовать свободное время и средства для путешествий, чтобы выяснить подробности этой многолетней трагедии. Стремление вскрыть глубинные причины катастрофы – идея для того времени поразительная. По мнению Фукидида, эти причины крылись не в капризах и причудах отдельных индивидов (так смотрел на историю Геродот) и не в любовных страстях людей и гневе богов (так изобразил причину Троянской войны Гомер), а в коллективной развращенности общества. Афинян погубили их гордыня и политическая безнравственность. Подобно Платону, циничные принципы «государства» которого ясно указывают на весьма низкое представление о человеческой природе, Фукидид, на основе собственного горького опыта, беспощадно критикует истинную высоту человеческой натуры и пороки афинской демократии; его взгляд на историю, хотя и подчеркнуто моралистический, примечателен, однако, тем, что практически не требует божественного вмешательства.

Именно Фукидиду принадлежит честь открытия великой исторической истины: у групп людей есть свои мотивации и типы поведения, отличные от мотиваций и поведения индивидов, и в преследовании своих групповых интересов сообщества часто оказываются намного безнравственнее отдельных людей. Фукидид создавал свою историю как произведение искусства, стремясь сделать ее столь же стройной, сбалансированной и безупречно структурированной, как греческий храм. Однако такая гармония неминуемо вступала в противоречие с содержанием книги, где требовалось описывать запутанный, во многом случайный ход событий, в причинах которых игра случая причудливо переплеталась с человеческими страстями и интересами, а также с непредсказуемым поведением толпы. В трудной для понимания прозе Фукидида – как в его собственных размышлениях, так и в вымышленных речах, вложенных им в уста участников событий, – чувствуется напряжение между повествованием и риторикой; впрочем, оно заметно в любой истории, где прослеживается стремление уйти от чистой хронологии к анализу. Быть может, не стоит удивляться, что столь величественный и необычный для своего времени замысел остался незавершенным; тем не менее Фукидид признается величайшим историком, которого породил греческий мир, и примером для всех историков последую щих веков.

Эллинистическая Греция

Если бы Фукидид знал, что́ произойдет с Элладой через полвека после его кончины, вполне возможно, сказал бы, что греки IV века, по-прежнему раздираемые междоусобными войнами, вполне заслужили македонян. Македония, негреческое государство, располагалось к северу от материковой Греции: македонский царь Филипп II начал войну, желая захватить южные земли, и в 338 году до н. э. взял под свой контроль весь греческий полуостров, одержав нелегкую, но решительную победу над объединенной греческой армией при Херонее. После безвременной смерти Филиппа (царя убил из ревности телохранитель, один из его многочисленных любовников) трон занял его сын, 21-летний Александр III. Всего за одиннадцать лет своего правления Александр расширил экспансионистские устремления македонских владык до крайних пределов: в своих походах на Восток он покорил Персию и Египет и дошел даже до Северной Индии – чем и заслужил от потомков прозвище «Великий». Александр разорил огромные пространства Балкан, Египта и Азии; однако, в отличие от завоеваний большинства садистов-мегаломаньяков, огнем и мечом проходивших по этим же территориям в следующие шестнадцать столетий, вплоть до Тимура (см. с. 299–300), его завоевания имели огромное культурное значение. Александр, как и его отец, охотно перенял у греков не только однополую любовь – они оба вполне приняли греческий образ жизни, греческое искусство, социальные и интеллектуальные воззрения. Именно Александр преобразил культуру и мышление Ближнего Востока и Египта, установив те нормы, которые действовали и при жизни Иисуса Христа. А его пышный имперский стиль правления вдохновлял последующих имперцев-завоевателей – римлян, которые относились к его культурному наследию с огромным уважением и создали собственную империю по очертаниям, заданным Александром.

Возвышение Александрии

Едва ли стоит удивляться, что после смерти Александра его непомерно огромная империя распалась. Греческие и македонские полководцы интриговали и сражались друг с другом, пока наконец не разделили завоеванные территории на несколько царств, где стали единоличными правителями – очень похожими на восточных монархов, побежденных Александром, с такими же бюрократическими системами, армиями сборщиков налогов и воздаваемыми царям почти божественными почестями. Македонский воин Птолемей Сотер («Спаситель») сделался даже новым фараоном Египта и основал последнюю из долгой череды египетских царских династий; потомков его смели с трона римляне. Эти полугреческие наследники древних негреческих традиций вслед за Александром строили новые города или перестраивали старые, сооружая храмы в греческом стиле и театры, где исполнялись греческие трагедии и комедии. Уменьшенные копии классических греческих полисов распространились далеко на восток, вплоть до Гималаев, и продолжали существовать много столетий. Так, название афганского города Кандагара – не что иное, как искаженное имя множества городов, рассеянных по всему континенту, названных так самим Александром или его поклонниками: Александрия. Величайшая из Александрий выросла в Египте, в дельте Нила: сам Александр основал этот город-порт на месте крохотной рыбацкой деревушки и дал ему свое имя. Благодаря Птолемею там возникла знаменитая академия высшего образования – аналог средневекового и современного университета – и самая обширная в Древнем мире библиотека, живой символ греческой учености и любознательности, пустившей корни в чуждом окружении. Оставаться греками среди культуры, перед древностью и утонченностью которой склонялась даже прославленная греческая самоуверенность, – для этого требовалась почти безумная решимость и отвага. Именно в Александрии принимались дерзкие решения о том, что первостепенно и что второстепенно в греческом литературном наследии, здесь формировался литературный «канон» – список рекомендуемых к чтению классиков, затем унаследованный христианством, определивший собой и наши представления о том, какой была греческая цивилизация.

Таким образом, Александрия стала одним из важнейших в Средиземноморье пунктов культурного обмена: и именно она во многом изменила природу греческой идентичности. Ученые XIX века впервые назвали новый мир, созданный Александровыми войнами, «эллинистическим», стремясь показать, что он был греческим, но в то же время отделить его от Греции и греков более ранних времен. В классической Греции царила (хоть и очень недолго) демократия – эллинистические государства представляли собой неприкрытые диктатуры. Их правители присваивали себе божественные титулы, давно отвергнутые греками, но восстановленные Филиппом: Александр же сделал обожествление правителя одним из важнейших механизмов слияния греческой и восточных религий. Новоявленные монархи, греки по одежде, языку и обычаям, принимали от подданных божественные почести, которые грек былых времен возносил одним лишь олимпийцам. Никогда больше к греческим полисам не возвращалась чаемая ими полная независимость. Новые эллинистические города оставались маленькими элитными колониями; их можно сравнить с теми имитациями английских деревень, что строили две тысячи лет спустя англичане в колониальной викторианской Индии.

Интеллектуальный фон эллинистической культуры

Эти города располагались на значительно более древних землях, завоеванных македонскими полководцами; два мира с трудом приспосабливались друг к другу, руководствуясь неустойчивыми и ненадежными чувствами – взаимным непониманием, неприятием, любопытством и стремлением к эксплуатации. Завораживающая россыпь новых возможностей, порожденных диалогом религий и культур, шла для обитателей этих полисов бок о бок с резким уменьшением возможностей политических. Независимость их ограничивалась местным самоуправлением и самостоятельным сбором налогов для царственного владыки. В эллинистической греческой культуре чувствуется что-то жалкое – по крайней мере в сравнении с великими временами классических Афин. Возможно, с этим связан явный спад бурной и радостной активности, столь характерной для классической Греции. Через всю эллинистическую культуру проходит пессимистическая нота, напоминающая пессимизм Платона, его острое ощущение ничтожности и нереальности нашего повседневного мира.

Поскольку философы не могли больше надеяться на изменение государственной политики, воздействуя на умы простых людей на рыночной площади – а монархи, увы, оказывались глухи даже к самым глубокомысленным поучениям, – философия сосредоточилась на том, чем не в силах распоряжаться даже самый могущественный правитель – на внутренней жизни отдельного человека. Философы занялись работой над собственным «я». Самые крайние из них, приняв кличку «киников», следовали презиравшему общество Диогену Синопскому (о нем рассказывали, что, когда к нему пришел Александр Великий и спросил, что ему нужно, философ ответил царю: «Отойди и не загораживай мне солнце»); другие восхищались современником Филиппа и Александра, Пирроном из Элиды, советовавшим воздерживаться от всяких суждений. Еще один их современник, Эпикур, видел конечную цель человеческой жизни в достижении счастья; этот эпикурейский тезис повторяется в Декларации независимости США, однако там пропущено важное уточнение – по Эпикуру, счастье состоит в достижении внутреннего покоя и безмятежности. Зенон, учивший в афинской «Стое» (портике), положил начало школе «стоиков», стремившихся победить страсти, чтобы неизбежные в жизни страдания и несчастья задевали их как можно меньше.

На таком интеллектуальном фоне, в далекой от истинного идеализма повседневности, стремление к практическому познанию мира не слишком ценилось. В эллинистическом мире мы почти не встречаем таких же, как в классической Греции, прорывов в технике, медицине или географии. Через сто лет после рождения Иисуса Христа в Александрии был изобретен паровой двигатель – но он остался игрушкой, и индустриальная революция совершилась лишь через семнадцать столетий. Помимо всего прочего, технический прогресс казался ненужным благодаря повсеместному распространению и дешевизне рабского труда. Однако в области идей, философии и религиозной практики эллинистическая цивилизация создала пространство для диалога между греческой и восточными культурами; поэтому последователи Иисуса Христа, как из иудеев, так и из язычников, легко и естественно брали все им необходимое из сокровищницы греческой мысли, хорошо знакомой любому мало-мальски грамотному жителю Ближнего Востока.

Рим и пришествие Римской империи

К тому времени когда в Палестине родился Иисус Христос, эллинистическим миром правила уже следующая волна завоевателей, пришедших с Запада; но эти покорители народов, встретившись на Востоке с более древней культурой, явно превосходившей их собственную, не пытались бросать ей вызов. Их правление, в отличие от правления Александра, продолжалось много столетий, и христианство память о нем сохранило до сего дня.

Возвышение Рима казалось тем более судьбоносным, что никто не смог бы его предсказать – ведь изначально эта местность играла в Древнем мире очень незначительную роль. Страбон, греческий историк и географ, умерший как раз перед тем, как Иисус начал свое общественное служение, ядовито заметил: неудивительно, что римский народ положил все силы на покорение окрестных земель – ведь для бедного ресурсами Рима это был единственный способ выжить! Город, расположенный в центре Апеннинского полуострова, находился вдали от международных торговых путей; из природных богатств – только лес да реки, позволяющие его сплавлять. Не было у Рима и естественных средств защиты. По мере роста численности населения становилось ясно, что традиционное местное сельское хозяйство не в силах прокормить развивающийся город – ему необходимы новые земли.

Рождение Рима

Первые упоминания о Риме относятся к середине VIII века до н. э.; в это время примитивное поселение превращается в город, окруженный стенами и управляемый царем, напоминающий полисы архаической Греции. В 509 году до н. э. царь был свергнут; после этого римляне испытывали такой патологический страх перед самой идеей царского правления, что о «царях римлян» никто больше и не слыхивал – вплоть до того, как пятнадцать веков спустя этот титул возродил правитель далеких северных земель, глухой к старинным римским фобиям. На протяжении целого поколения, как и в Греции, в Риме шли раздоры между аристократами (патрициями) и простонародьем (плебеями). Однако исход их был совсем не таков, как в Афинах или в Коринфе: аристократы победили и создали особый тип государственного устройства – республику (Res Publica), определивший собой форму правления в Риме вплоть до заката империи. Плебеи потеряли даже ту небольшую долю власти, которую имели при царях: народные собрания проводились по-прежнему, но их роль стала чисто декоративной. Реальная власть принадлежала двум консулам, ежегодно избираемым из числа патрициев, и Сенату – собранию патрициев; впрочем, даже там младшие сенаторы почти не имели влияния на принятие решений. Простой народ мог воздействовать на политику государства только через трибунов, избираемых всенародно, также сроком на год, на время своего служения фигур священных и неприкосновенных. Трибуны следили за тем, чтобы государство не ущемляло законные права граждан: даже во времена поздней республики, когда права простого народа были еще более ограничены, трибуны продолжали накладывать вето на решения Сената.

Однако в прочих отношениях Римская республика представляла собой резкий контраст с демократией афинского типа. Благодаря своему аристократическому характеру она стала идеальным режимом в глазах многих представителей знати последующего, христианского, общества – и кое-где, в разных концах христианского мира, как латинского, так и православного, как альтернатива монархии складывались аристократические республики по римскому образцу: Венецианская, Польско-Литовская, Новгородская, наконец Английская республика Оливера Кромвеля (XVII век). Отличие Римской республики от развитых греческих городов-государств связано, возможно, с постоянным стремлением к экспансии: государство, неустанно воюющее за расширение или удержание своих границ, не может позволить себе роскошь настоящей демократии. Но почему экспансия Рима увенчалась такими потрясающими успехами? Многим государствам случалось резко расширять свою территорию – но, как правило, в таком виде им удавалось протянуть лишь несколько поколений, самое большее, век-другой. Рим же прожил двенадцать столетий – если говорить о западной его части; а восточная половина Римской империи после этого здравствовала еще тысячу лет. Ответ, возможно, кроется в еще одном резком различии между римлянами и греками: римляне не разделяли расовых предрассудков греков. Они давали римское гражданство всем инородцам, которые этого заслуживали: а «заслужить гражданство», по римским понятиям, означало дать что-то взамен – хотя бы добровольное подчинение. Иногда гражданство получали целые провинции. Даже рабам часто удавалось преодолеть пропасть, отделяющую «говорящее орудие» от гражданина – для этого достаточно было завещания хозяина или формальной церемонии в магистрате.

Как и почему у римлян сформировался столь необычный взгляд на гражданство, не совсем ясно; возможно, это произошло после падения монархии, в период борьбы между патрициями и плебеями. Так или иначе, в результате сложился широкий – и все расширяющийся – круг людей, прямо заинтересованных в существовании и процветании Рима. Вспомним известную сцену, относящуюся к I веку новой эры: в Малой Азии, очень далеко от Рима, еврейский ремесленник Павел из Тарса гордо называет себя римским гражданином, зная, что этот статус оградит его от угроз и запретов местных властей. Быть может, именно гордость за статус «гражданина вселенной» впервые навела Павла на мысль, что пророк, с которым он встретился в виде́нии и которому поклялся в верности, принес свою Благую весть не только иудеям, но и всему человечеству.

Римляне захватывают Средиземноморье

История Римской республики – это рассказ о постепенном захвате Средиземноморья. С греками римляне, по всей видимости, имели связи с древнейших времен своей истории – но во II веке до н. э. начали примериваться к греческим землям. Впрочем, постепенное завоевание Греции и Ближнего Востока (где правили Селевкиды, потомки одного из полководцев Александра Македонского) не планировалось заранее: отношения между государствами, поначалу дружественные, постепенно ухудшались, пока в правление Антиоха Селевкида III (192–188 годы до н. э.) не началась война. В результате Рим стал властителем Греции; а вскоре римляне продолжили завоевание средиземноморских берегов, покорив птолемеевский Египет. Результат хорошо известен и превратился в банальность – от этого не перестав быть правдой; банальность эту прекрасно выразил по-латыни римский поэт и почитатель императора Августа Гораций: «Греция, пленницей став, победителей диких пленила, в Лациум сельский искусства внесла». Отношения между пленницей и победителем не были гладкими: лучше всего символизирует их взаимные трения то, что официальным мифом нового, имперского Рима стал рассказ о происхождении римлян от потомков Энея, беглеца из Трои, архетипического города-врага греков из Гомеровского эпоса. Таким образом, римские победы на Ближнем Востоке рассматривались как реванш Трои над греками. И тем не менее римляне были заворожены греческой культурой и философией, хорошо дополнявшей их собственные военные, административные и юридические таланты. Греческий язык стал в Римской империи интернациональным, как и латынь. На Ближнем Востоке во времена Иисуса Христа он представлял собой lingua franca – именно на нем (в довольно вульгарной, уличной его форме) разговаривало в повседневной жизни большинство христиан в первые два столетия жизни Церкви. К VI–VII векам, при поддержке христианской церкви, греческий в этих краях вытеснил латынь и стал государственным языком Восточной Римской империи. Ни один другой язык побежденного народа не удостаивался такой чести; в этом видится доказательство чрезвычайной жизнестойкости и приспособляемости эллинистической культуры, продолжавшей жить и побеждать и через много столетий после гибели эллинистических монархий.

Рим во времена Иисуса

Римское правление, при котором жил Иисус, претерпело некоторые изменения: из республики Рим превратился в имперскую монархию. Удивительно, что республика сумела продержаться так долго – однако ее структуры все хуже и хуже справлялись с задачами по управлению непомерно разросшейся территорией. Бедность, недостаток земли и общее ощущение несправедливости существующего порядка к 100 году до н. э. достигли своего апогея – произошел взрыв. Гражданская война длилась, с перерывами, семьдесят лет: наконец, в 31 году до н. э., одна партия одержала верх над другой – Октавиан разбил Марка Антония и его союзницу, египетскую царицу Клеопатру, в морской битве при Акции. Октавиан, приемный сын убитого полководца и диктатора Юлия Цезаря, серией интриг добился единоличной власти над государством: теперь ему предстояло удержать эту власть и принести мир измученной раздорами стране. Этого он сумел достичь, скрупулезно сохранив все формы старого, республиканского, правления. Сенат и два ежегодно избираемых консула продолжали действовать еще столетия – в сущности, заседания Сената продолжались еще полторы тысячи лет, вплоть до гибели Восточной Римской империи в 1453 году.

Сохранив привычный фасад государственной власти, по сути Октавиан произвел настоящую революцию. От ненавистного титула «царь» он отказался, однако организовал вручение себе Сенатом безобидного на вид титула «первый гражданин» (принцепс), а также взял себе новое имя «Август» – символ обновления и возрождения страны после ужасов гражданской войны. Именно Августом именуется он в христианских священных писаниях – книгах Нового Завета. Демонстрируя свои добрые намерения, Август милостиво согласился принять титул трибуна – единственного чиновника «старого режима», еще вызывающего какие-то симпатии у простого народа; а также принял почетный военный титул, который носил и Юлий Цезарь, – император («командующий»). Так началась последовательная линия римских императоров, продолжавшаяся до 1453 года. Серьезным значением обладал именно этот титул: он означал контроль над армией. Прежде он даровался в знак всеобщего восхищения победами полководца – теперь же стал основой реальной власти. Почти непрерывные войны, столь характерные для римского прошлого, привели к тому, что лучшим оправданием для притязаний на власть в Республике стал список грандиозных военных побед: отсюда значимость императорского титула. Август позаботился о том, чтобы придворные писатели и поэты расписали и прославили его военные успехи – в действительности очень скромные.

Простой народ против новой роли Августа практически не возражал: Республика, на протяжении семидесяти лет сотрясаемая гражданскими войнами, не вызывала у людей ностальгии. Старые формы давно обветшали и превратились в фарс – так стоило ли возмущаться тем, что Август усложнил и углубил привычное лицемерие?

Особое внимание Август уделил украшению Рима. Основным символом его достижений стал грандиозный Алтарь мира (Ara Pacis), посвященный императору благодарным (или, во всяком случае, реалистически мыслящим) Сенатом; этим алтарем можно полюбоваться в Риме и сейчас, хотя теперь он стоит на новом месте, выбранном для него другим, не столь успешным Августом – Бенито Муссолини. Тема мира была выбрана очень удачно: большинство граждан интересовались не судьбой республики, а тем, что Август принес стране мир и процветание. Как ни сомнительны были его собственные военные таланты, Август и его преемники взяли под свой контроль все Средиземное море и, покончив с пиратством, создали условия для более или менее безопасных путешествий с одного края моря на другой. Первый великий проповедник христианства всему человечеству апостол Павел с удовольствием этим пользовался; то же можно сказать и о христианской вере в целом. Если бы Рим не принес Средиземноморью мир, едва ли христианство сумело бы распространиться на Западе.

Однако было сословие, которое новый порядок очень раздражал, – потрепанные остатки прежних римских высших классов. Украшая собой республиканскую витрину империи, на деле они значили в государстве так же мало, как и все остальные. Конечно, аристократы успешно пережили Республику – можно было надеяться, что так же успешно переживут и августовский режим; однако унижение их было почти невыносимо. И особенно тягостными для них оказались почести, все обильнее и усерднее воздаваемые Августу. На божественное достоинство он не претендовал, но не возражал против системы, в которой жертвоприношения и дары приносились его гению – божественной силе, духу-хранителю, руководившему его жизнью и делами: римская религия давно приучилась воздавать божественные почести таким абстракциям. Во всяком случае, после смерти Августа преемники однозначно объявили его богом. Последующие императоры поступали со своими предшественниками так же, обнаружив в этой методе немалый практический смысл: обожествляя предыдущего императора, его наследник не только прославлял покойного, но и придавал вес и дополнительную легитимность самому себе. Некоторые из наследников Августа объявляли себя богами уже при жизни: поначалу это было связано с определенным политическим риском, но к концу III века стало обычным делом. Но римские аристократы не желали поклоняться человеку, который совсем недавно был с ними на равных. Нота сожаления о прошлом и неохотно выражаемого почтения к императору проходит через многие произведения периода ранней империи – в особенности заметна она в дошедшем до нас труде историка I века н. э. Тацита. Не случайно в Риме, как и в эллинистической культуре, одной из влиятельнейших философских школ стал стоицизм. До самой гибели Западной Римской империи это сожаление о прошлом не покидало старую аристократию, а также нуворишей, изо всех сил старавшихся усвоить аристократические манеры и взгляды.

Итак, на протяжении двух столетий (и даже более) Рим регулярно воздавал божественные почести политическим лидерам, часто захватывавшим власть с помощью грубой силы. Такой божественный лидер входил в число римских богов (пантеон которых очень напоминал греческий).

У многих римских аристократов подобное смешение политики и религии вызывало сложный комплекс эмоций. Традиционный долг требовал следовать древним культам: поклонение пантеону богов и связанные с этим жреческие обязанности были неотделимы от осознания себя римлянином, а это сознание порождало гордость, способную «перебить» отвращение к фимиаму перед императором. Что же касается массы обычных римлян – у них не было никаких причин разочаровываться в своих старых богах. Сам культ императора свидетельствует о том, что римский пантеон продолжал привлекать массы, – иначе зачем объявлять правителя богом? Однако во взаимоотношениях религии и политики появилось еще одно измерение: многое теперь зависело от личного отношения императора к разнообразным религиям своих многочисленных подданных. Религиозные предпочтения того или иного императора определяли, кто войдет в фавор, кто будет влиять на политику страны. В Средиземноморье, объединенном римской военной силой, у римских богов обнаружилось множество неофициальных соперников всех видов и званий. С Востока пришли в Рим и экстатические культы плодородия, и более интеллектуальные религии – такие, как иранский культ Митры, видевший в жизни великую борьбу света и тьмы, добра и зла. Среди этого множества претендентов на внимание императора и римского народа новая эксцентрическая иудейская секта, скрывавшаяся на задворках синагог, поначалу не привлекала почти ничьего внимания – и едва ли кто-нибудь мог бы принять ее всерьез.