Книга: Лаборатория химических историй. От электрона до молекулярных машин

Назад: «Частичка» алмаза

Дальше: Традиция, логика, расчет

От подсобной роли к основной

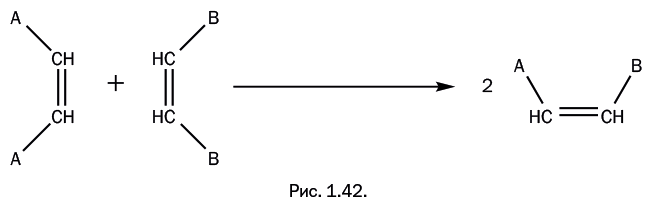

Все рассмотренные выше примеры показывают, что циклопентадиен сыграл роль хорошего «помощника» при решении различных задач. Но наступил момент, когда он стал интересен сам по себе. Начало этой истории проходило без участия «героя» нашего рассказа. В 2005 г. трем ученым – французу Иву Шовену и американцам Роберту Граббсу и Ричарду Шроку – была присуждена Нобелевская премия по химии за открытие и разработку реакции метатезиса (греч. μετάθεσις – «перемещение»), ее называют также обменной реакцией. Общая схема проста и наглядна: при взаимодействии двух молекул олефинов (углеводороды, содержащие двойные связи) между ними происходит обмен органическими группами, присоединенными к двойной связи (рис. 1.42).

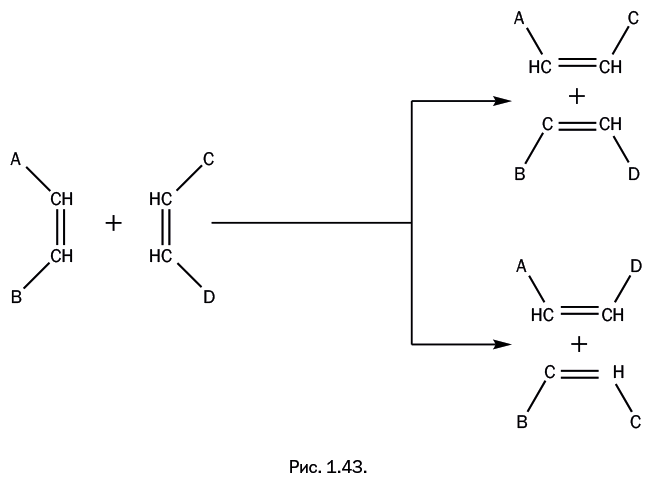

Возможен и более сложный вариант, когда у исходных олефинов – четыре разных заместителя: A, B, C, D. В итоге получаются четыре новых олефина A-C, B-D, A-D, B-C (рис. 1.43).

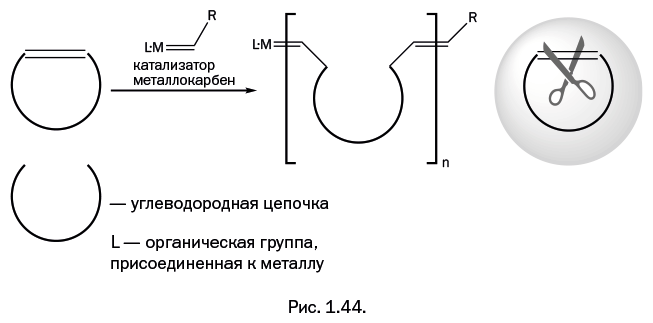

Ключевую роль играет катализатор металлокарбен – соединение, в котором атом металла связан двойной связью с углеродом М=С (M = Mo, W, Re, Ru). Реакция проходит в одну стадию и без образования побочных продуктов, что позволяет создавать на ее основе экологически чистые производства. Метатезис открыл возможность синтеза новых лекарственных препаратов, пестицидов, органических реактивов, но самым необычным оказалось следующее: при действии катализатора на циклическую молекулу, содержащую двойную связь (циклический олефин), происходит размыкание цикла с его одновременной полимеризацией. Представьте – словно двойную связь в цикле разрезали ножницами (рис. 1.44)! Это оказалось принципиально новым типом полимеризации.

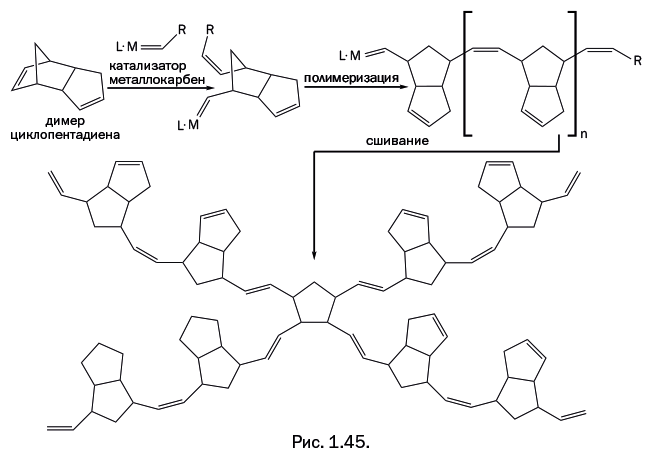

И наконец, свои возможности смог реализовать циклопентадиен: его димер содержит и циклические фрагменты, и двойные связи. Он полимеризуется по той же схеме, что показана на рис. 1.44. В образующемся линейном полимере у циклического фрагмента в каждом полимерном звене остается двойная связь. Она реагирует с двойной связью в соседней молекуле, и в результате получается сшитый полимер (рис. 1.45).

Полидициклопентадиен превосходно сочетает химическую и коррозионную стойкость, жесткость, высокую ударную вязкость и термостойкость. В блоке этого полимера толщиной 3,8 см застревают девятимиллиметровые пули – что сразу наводит на мысль рекомендовать его для изготовления пуленепробиваемых жилетов. Но с такой задачей уже неплохо справляется кевлар (см. раздел «Самый прочный полиамид»). Возможности использования полидициклопентадиена неизмеримо более масштабные. Из него изготавливают корпуса тракторов, радиаторы и детали кузовов автомобилей, громадные параболические антенны, цистерны для перевоза и хранения агрессивных жидкостей, плавательные бассейны индивидуального пользования (гигантское бесшовное корыто). Его несомненное достоинство также в том, что исходное сырье доступное и недорогое. И еще одно преимущество, которое редко обсуждают при оценке свойств полимера, – это общее потребление энергии, необходимое для производства изделия. У полидициклопентадиена оно в четыре раза ниже, чем у одного из самых распространенных полимеров – полипропилена. Название полимера «полидициклопентадиен» и его аббревиатура ПДЦПД труднопроизносимы (особенно нехимиками), и в последнее время утвердилось его международное название Telene.

Возвращаясь к основной теме рассказа, отметим, что обсуждаемый нами циклопентадиен сумел не только показать свою полезность при решении важных задач, но и стать основой полимера, который сегодня является безусловным лидером.

Назад: «Частичка» алмаза

Дальше: Традиция, логика, расчет