Книга: Вокруг того света. История и география загробного мира

Назад: Под властью нефритового императора (Китай)

Дальше: Вальгалла и ее соседи (Языческая Европа)

Царство Аида (Греция и Рим)

История и география греческого Царства мертвых относительно просты, а население его (до христианской экспансии) было невелико и вело в основном простую и неприхотливую жизнь, не представляющую особых загадок для вдумчивого этнографа.

Основные географические подразделения этого царства (Эреб и Тартар) были одними из первых сущностей, зародившихся в процессе возникновения мира. Это описано в «Теогонии» Гесиода – младшего современника Гомера, жившего в VIII–VII веках до н. э.:

Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом

Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,

Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких…

Черная Ночь и угрюмый Эреб родились из Хаоса.

Поначалу и Тартар, и Эреб являли собой не только географические понятия, но и были в значительной мере персонифицированы. По крайней мере, оба они вступали в любовные связи и от них рождались дети, что нетипично для географических объектов. Так, от связи «угрюмого Эреба» и его сестры «черной Ночи» родились Эфир и «сияющий День». Сегодня такая игра генов кажется весьма странной, но боги, по-видимому, этим вопросом не задавались. А Земля, «отдавшись объятиям Тартара страстным», родила стоглавого Тифоея (Тифона).

Тифон был поздним ребенком, он родился в те времена, когда на олимпийском троне уже сидел Зевс (третий по счету владыка мира после Урана и Крона), и это было последним известным деянием Тартара. С этого времени и он, и Эреб упоминаются лишь как области пространства в недрах земли. Эреб был верхней частью подземного мира, Тартар лежал ниже.

Верховные боги, Уран и Крон, сбрасывали в эти гигантские подземелья тех богов, которые им по каким-то причинам не угодили или же представляли опасность для их власти. Позднее, в эпоху правления Зевса, Эреб стал использоваться как загробное царство, называемое Аидом по имени своего владыки. Тартар входил в царство бога Аида, но как отдельная область. В основном люди попадали в Эреб (то есть в собственно Аид). Тартар же всегда предназначался преимущественно для божеств. Но некоторые авторы сообщают, что в Тартар тоже попадали души умерших.

Поскольку боги бессмертны, то для них ни Тартар, ни Эреб не могут рассматриваться как «загробный мир», и, следовательно, до появления первых людей это были скорее «тюрьмы» для неугодных. Например, в «Теогонии» рассказывается о том, как Уран заточил под землю своих отпрысков. Правда, из текста Гесиода не вполне понятно, кого именно из детей злокозненный Уран отправил в столь малоприятную ссылку. Переводчик В. Вересаев решает спорный вопрос в пользу (если это можно назвать пользой) всех. У него это звучит следующим образом:

Дети, рожденные Геей-Землею и Небом-Ураном,

Были ужасны и стали отцу своему ненавистны

С первого взгляда. Едва лишь на свет кто из них появился,

Каждого в недрах Земли немедлительно прятал родитель,

Не выпуская на свет, и злодейством своим наслаждался.

Но обыкновенно считается, что пострадали только киклопы и гекатонхейры, что же касается титанов, то они остались на свободе.

Некоторые разногласия существуют и по поводу того, какая именно область подземного мира использовалась первыми владыками вселенной в качестве тюрьмы. Так, античный мифограф Аполлодор называет местом ссылки детей Урана конкретно Тартар, причем считает, что туда были отправлены не все Ураниды, а лишь гекатонхейры и киклопы. После победы над Ураном титаны временно освободили своих братьев из подземелья, но потом вновь заточили их (по мнению Гесиода – в Эребе, по мнению Аполлодора – в Тартаре).

Тартар, лежащий глубже, представляется более надежной тюрьмой. Но не исключено, что первые верховные боги использовали в этом качестве и Эреб, и Тартар и что граница между ними была достаточно размытой.

После прихода к власти Зевса в структуре подземного мира был наведен порядок. Теперь Эребу предстояло превратиться в Аид – место загробного упокоения человеческих душ, или теней, а в качестве тюрьмы для провинившихся богов Зевс избрал Тартар – самую глубокую часть подземного мира. В Тартар (по Гесиоду, «под Тартар») были отправлены Зевсом Крон и побежденные титаны. Сюда же был сброшен и собственный сын Тартара, Тифон, тоже побежденный Зевсом. Гесиод писал об этой области подземного мира:

Там-то под сумрачной тьмою подземною боги Титаны

Были сокрыты решеньем владыки бессмертных и смертных

В месте угрюмом и затхлом, у края земли необъятной.

Выхода нет им оттуда – его преградил Посидаон

Медною дверью; стена же все место вокруг обегает.

Для охраны титанов Зевс неподалеку от них поселил и своих союзников гекатонхейров – «вдали от бессмертных», «за Хаосом угрюмым и темным», «в глубочайших местах Океана»:

Там обитают и Котт, Бриарей большедушный и Гиес,

Верные стражи владыки, эгидодержавного Зевса.

Правда, титан Менетий (брат небезызвестного Прометея), если верить Гесиоду, был сослан Зевсом не в Тартар, а в Эреб – «за нечестивость его и чрезмерную, страшную силу». Но Аполлодор считает, что Менетий разделил судьбу других титанов и тоже угодил в Тартар, что, по мнению авторов настоящей книги, больше похоже на правду.

Тартар во всяком случае залегал гораздо глубже Эреба. Позднее это документально подтвердит Данте, обнаружив титанов на самом дне воронки ада, на уровне ледяного озера Коцит. О том, что Эреб с Тартаром и христианский ад – это одна и та же территория (хотя небольшие изменения границ, конечно, могли случиться за два тысячелетия существования ада), мы поговорим позднее, в главах, посвященных загробному миру христиан и путешествию Данте. А пока примем к сведению сообщение великого флорентийца.

По поводу того, где конкретно был расположен Тартар, существуют противоречивые мнения. Гомер в «Илиаде» цитирует слова Зевса:

…швырну я ослушника в сумрачный Тартар,

Очень далеко, где есть под землей глубочайшая бездна,

Где из железа ворота, порог же высокий из меди, –

Вниз от Аида, насколько земля от небесного свода.

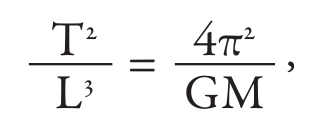

Аид, как мы покажем дальше, был расположен достаточно близко к земной поверхности, и его глубиной можно пренебречь. Таким образом, по Гомеру, глубина Тартара была равна расстоянию от земли до неба. Последнее можно приблизительно вычислить. В «Илиаде» Гомер утверждает, что Гефест, сброшенный Зевсом с «небесного порога», летел до земли «весь день», упав в конечном итоге на остров Лемнос. Поскольку значимое сопротивление воздуха в этом случае возникает только на последних секундах падения, его можно не учитывать. Падение бога может быть описано третьим законом Кеплера как частный случай движения спутника вокруг планеты: по очень вытянутой, «сплющенной» эллиптической орбите, в пределе переходящей в прямую линию, проходящую через центр планеты. Это движение описывается формулой:

где:

Т – полный период гипотетического обращения Гефеста по орбите, равный 4 дням (время падения с «небесного порога» до центра Земли составляет 1/4 периода; принимаем, что падение длилось сутки);

G – гравитационная постоянная;

М – масса Земли;

L – длина большой полуоси эллипса, иначе говоря, расстояние от «небесного порога» до центра Земли.

Подставив в формулу общеизвестные значения G и M, несложно определить, что L ≈ 106 000 километров. Учитывая, что Гефест упал на поверхность Земли, а не падал до ее центра, получим высоту «небесного порога», а значит, и равную ей глубину Тартара ≈ 100 000 километров (радиус Земли приблизительно равен 6400 километров). Эта цифра выводит Тартар за пределы Земли (либо за пределы геометрии Евклида).

Несколько иную информацию приводит Гесиод:

Ибо настолько от нас отстоит многосумрачный Тартар:

Если бы, медную взяв наковальню, метнуть ее с неба,

В девять дней и ночей до земли бы она долетела;

Если бы, медную взяв наковальню, с земли ее бросить,

В девять же дней и ночей долетела б до Тартара тяжесть.

Вопреки первому впечатлению, расстояние до Тартара, по Гесиоду, отнюдь не будет равно расстоянию до неба, хотя время полета наковальни и совпадает. Дело в том, что ускорение g при падении предмета с достаточно большой высоты поначалу будет гораздо меньше, чем у поверхности Земли, в процессе полета оно возрастает, как и скорость. Что же касается падения с поверхности Земли в ее глубины, то, хотя скорость падения будет неизменно возрастать вплоть до центра, ускорение по мере движения будет падать и в центре Земли станет равным нулю. Скорость наковальни к этому времени достигнет 8 километров в секунду.

В конце XIX века французский астроном Фламмарион рассмотрел законы движения предмета, падающего с поверхности Земли в сквозной тоннель (результаты популярно изложены в книге Я. Перельмана «Занимательная физика»). Согласно Фламмариону, наковальня, пролетев Землю насквозь, станет замедлять свой ход и, остановившись у противоположного конца тоннеля, начнет падать обратно. Если пренебречь сопротивлением воздуха, она будет летать туда-сюда бесконечно долго. Но самое интересное, что весь путь наковальни до противоположного края Земли занял бы меньше часа, что категорически противоречит сообщению Гесиода (девять дней только до Тартара). Сопротивление воздуха поэт явно не принимает во внимание, поскольку в противном случае наковальня попросту сгорела бы.

Вергилий в «Энеиде», вопреки обоим грекам, приводит иное расстояние от уровня Аида до дна Тартара:

…В глубину уходит настолько

Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше,

Чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа.

Уже во времена Гесиода было прекрасно известно, что на вершине земного Олимпа пасутся козы, а Олимпом в переносном смысле называли небесную обитель богов. Вергилий, образованный римлянин, живший семью веками позднее, тем более не мог считать обиталищем богов вершину всем известной и сравнительно невысокой горы. По-видимому, он имел в виду тот самый «небесный порог», с которого был сброшен Гефест. Тогда из данных Вергилия следует, что расстояние от уровня Аида до дна Тартара превышает 200 тысяч километров, что многократно превосходит диаметр Земли.

Близкую гипотезу излагает по этому поводу А. Ф. Лосев в «Истории античной эстетики»: он предлагает считать небеса древнегреческой вселенной не полусферой, а сферой, тогда Тартар – это нижнее небо, объемлющее земной диск с другой стороны. Лосев пишет: «Поскольку вся античность неизменно тяготела к закругленным формам, вполне естественно предположить, что снизу, под землей, проходит другое полушарие, симметричное верхнему полушарию, или небу. И так как небо, вообще говоря, есть место жительства богов, то верхнее небо есть место светлых олимпийских богов, а нижнее – место низвергнутых и потому темных богов. Нижнее небо и есть Тартар». Но эта гипотеза остается лишь изящной игрой ума, поскольку Лосев в той же книге недвусмысленно пишет: «Небо сделано из меди или железа». А никаких упоминаний о металлической сущности Тартара ни один античный автор не приводит.

Гесиод в «Теогонии» сообщает дополнительную и достаточно конкретную информацию о расположении Тартара, уверяя, что он находится «у края земли необъятной»:

Медной оградою Тартар кругом огорожен. В три ряда

Ночь непроглядная шею ему окружает, а сверху

Корни земли залегают и горько-соленого моря.

Там-то под сумрачной тьмою подземною боги-Титаны

Были сокрыты решеньем владыки бессмертных и смертных

В месте угрюмом и затхлом, у края земли необъятной.

Выхода нет им оттуда, – его преградил Посидаон

Медною дверью; стена же все место вокруг обегает.

Бездна великая. Тот, кто вошел бы туда чрез ворота,

Дна не достиг бы той бездны в течение целого года:

Ярые вихри своим дуновеньем его подхватили б,

Стали б швырять и туда, и сюда. Даже боги боятся

Этого дива. Жилища ужасные сумрачной Ночи

Там расположены, густо одетые черным туманом.

Не исключено, что под «краем земли необъятной» Гесиод имеет в виду нижний край, точнее, нижнюю поверхность земного диска. Тем более что позднее, описывая ворота Тартара, он говорит, что «от них невдали, в глубочайших местах Океана» живут «помощники славные Зевса-владыки» гекатонхейры Котт и Гиес, а по некоторым данным, и Бриарей. Это наводит на мысль о том, что Тартар был расположен в самом низу земного диска, имеющего значительную толщину и омывавшегося во времена Гесиода рекой под названием Океан. При этом выходы из Тартара вели не вверх, в сторону ойкумены, а вбок, к берегам Океана. Здесь располагались ворота, которые автор один раз называет мраморными, а одни раз – медными (вероятно, имеются в виду медные створки на мраморных столбах). Внутри, в самом Тартаре, были заключены враждебные Зевсу титаны. Титаны дружественные находились «перед воротами теми снаружи». А невдалеке от ворот жили гекатонхейры.

Впрочем, Тартар имел и выходы вверх, соединяясь через Эреб с земной поверхностью. В XVIII или XVII веке до н. э. в подземном мире поселился Аид, а позднее и его жена Персефона, которые, конечно же, навещали подведомственный им Тартар, а согласно не вполне ясному сообщению Гесиода, даже имели там «многозвонкие гулкие домы» (впрочем, возможно, автор имел в виду их резиденцию в Эребе). Естественно, царственные супруги, равно как и подчиненные им подземные боги, должны были пользоваться не только лежащими на далеком краю земли воротами, но и другими проходами. Один такой проход, перекрытый воротами, был отмечен Вергилием в «Энеиде»:

Влево Эней поглядел: там, внизу, под кручей скалистой

Город раскинулся вширь, обведенный тройною стеною.

Огненный бурный поток вкруг твердыни Тартара мчится,

Мощной струей Флегетон увлекает гремучие камни.

Рядом ворота стоят на столпах адамантовых прочных…

Слышится стон из-за стен и свист плетей беспощадных,

Лязг влекомых цепей и пронзительный скрежет железа.

Ко временам Энея в Тартаре продолжали содержаться титаны, но, кроме того, он превратился в место наказания грешников и был окружен каменной крепостью (она сохранилась по крайней мере до XIV века н. э. и описана Данте). Эней посетил Аид и видел провал Тартара в начале XII века до н. э. Напомним, что попал он сюда живым и вскоре благополучно вернулся на поверхность земли. Целью его путешествия было повидаться с покойным отцом. Впрочем, любознательный Эней воспользовался случаем и познакомился со многими регионами Аида, постаравшись изучить их географию, животный и растительный мир, а также быт и нравы местного населения. Следует, пожалуй, оговорить, что Эней был не греком, а троянцем (точнее, жителем Троады – окрестностей Трои). Но, если верить Гомеру, религиозные верования троянцев не отличались от греческих. И данные археологических раскопок этому не противоречат.

Эреб являлся почти столь же древней, как и Тартар, но гораздо более густонаселенной частью загробного царства. Массовое освоение этих земель началось достаточно поздно, вскоре после прихода к власти третьего поколения богов – Кронидов (детей Крона).

К этому времени у подземного мира появился властитель – брат Зевса Аид. После победы детей Крона во главе с Зевсом над отцом и подвластными ему титанами три брата – Зевс, Аид и Посейдон – разделили власть над миром. Зевсу достались небо, населенная людьми земля и верховная власть над богами, Посейдон получил море, подземное царство досталось Аиду. Теперь старое название «Эреб» начинает понемногу замещаться на «жилище Аида», «обитель Аида», с тем чтобы в конце концов превратиться в географическое понятие «Аид» – царство, управляемое одноименным богом. Тартар попадал под юрисдикцию Аида, хотя и сохранил свое особое название.

В Эребе, если он и был занят в свое время некоторыми детьми Урана, значительные территории освободились сначала после восстания Уранидов, а позднее – после войны богов и титанов. Со временем они стали заселяться: с воцарением Зевса на земле закончился золотой век, в течение которого люди хотя и умирали, но ни в какое Царство мертвых, вероятно, не отправлялись. О людях золотого века Гесиод в поэме «Труды и дни» говорит:

В благостных демонов все превратились они наземельных

Волей великого Зевса: людей на земле охраняют,

Зорко на правые наши дела и неправые смотрят.

Тьмою туманной одевшись, обходят всю землю, давая

Людям богатство. Такая им царская почесть досталась.

Как известно, приход к власти Зевса был сопряжен со знаменитой Титаномахией – войной между титанами и богами. Война эта, если обобщить данные античных источников, началась не ранее XVIII и завершилась, вероятно, не позднее XVII века до н. э. Легко видеть, что созданное еще Кроном поколение золотого века умерло и превращено в благостных демонов не раньше XVIII века до н. э. (до этого никакого «великого Зевса» не было и будущий владыка мира прятался от своего отца на Крите, оберегаемый куретами).

Следующее, «серебряное», поколение людей было сотворено уже олимпийскими богами во главе с Зевсом, но и они, согласно Гесиоду, не стали населением Эреба.

После того как земля поколенье и это покрыла,

Дали им люди названье подземных смертных блаженных,

Хоть и на месте втором, но в почете у смертных и эти.

Поскольку в Эребе никакого блаженства никому и никогда не предлагалось, есть основание думать, что поколение серебряного века переселилось в какие-то удаленные области подземного, а не исключено, что (вопреки Гесиоду) и надземного царства, возможно в те, которые позднее стали называть Елисейскими полями.

И только третье поколение людей – люди медного века – умерли, как положено древним грекам той эпохи, и никакого посмертного блаженства не обрели: «Черная смерть их взяла и лишила сияния солнца». Об их загробной судьбе ничего конкретного не известно, но есть основания думать, что она была такой же, как и у сменившего их поколения героев, населившего Эреб.

Переселение в загробный мир поколения героев, происходившее в XIII веке до н. э., было, возможно, одной из первых известных массовых депортаций в истории человечества. Созданная предположительно в VII веке до н. э. поэма «Киприи» (или «Кипрские сказания») так описывает эти события:

В оные дни разрослось по земле повсеместно без счету

Племя людское, давящее Геи простор пышногрудой.

Сжалился видевший это Зевес и во частых раздумьях

Мысль возымел облегчить от людей всекормящую землю,

Распрю великую битв Илионских на то возбуждая,

Опустошение тягостной смертью дабы наступило.

Гибли у Трои воители: Зевсова воля свершалась.

Аид (Эреб), по-видимому, являлся, в отличие от Тартара, достаточно неглубокой областью подземного мира. Античные авторы, как правило, размещают, по крайней мере, окраину его почти на поверхности земли. Приплывший туда Одиссей, согласно Гомеру, от своего корабля, оставленного на берегу Океана, добрался в Аид пешком, и, судя по краткости описания, путь занял считаные минуты. Обратный путь и вовсе не описывается: когда слетелись «бессчетные рои умерших», Одиссей испугался и, «быстро взойдя на корабль», приказал «развязать судовые причалы». Поэтому есть основания думать, что область Аида, в которой побывали знаменитый проходимец и его спутники, лежит практически на уровне Океана. Правда, Гомер упоминает «недра Эреба» и «недра преисподней», которые, вероятно, лежат глубже. Но и та территория, на которой побывал Одиссей, – это отнюдь не «прихожая» подземного царства. Ведь кроме душ, слетевшихся сюда на запах жертвенной крови, Одиссей повидал в этих же местах немало обитателей Аида, занятых своими повседневными делами: Ориона, который «по асфодельному лугу преследовал диких зверей», Тантала, терзаемого «танталовыми муками», Сизифа, катившего свой камень…

Попутно надо отметить, что это время (начало XII века до н. э.), по-видимому, было временем глобальной перестройки, проводившейся в Аиде. Большинство душ, с которыми общался Одиссей, являлись лишенными тела и памяти тенями. Они обретали способность к мышлению, лишь напившись крови жертвенных животных, смешанной с медовым напитком, вином, водой и ячменной мукой. Причем столь горестное существование они влачили независимо от своего прижизненного статуса и земных заслуг или преступлений. А что касается «телесности», то ее нельзя было обрести, даже и вкусив желанного напитка: Одиссей так и не смог, как ни старался, обнять свою покойную мать Антиклею. Но при этом тут же, на его глазах, Орион охотился, Тантал терзался голодом, а Сизиф катил вполне материальный камень по столь же материальному склону, и «струился пот с его членов, и тучею пыль с головы поднималась».

Ахилл, встреченный Одиссеем в Аиде, после того как напился крови, сказал с горечью:

Не утешай меня в том, что я мертв, Одиссей благородный!

Я б на земле предпочел батраком за ничтожную плату

У бедняка, мужика безнадельного, вечно работать,

Нежели быть здесь царем мертвецов, простившихся с жизнью.

Однако от Павсания, составившего во II веке н. э. подробнейшее «Описание Эллады», мы знаем, что очень скоро судьба Ахилла изменится: он станет мужем Елены Аргивской и поселится с нею на Елисейских полях. Таким образом, Одиссей навестил Аид в самом начале коренной перестройки, материализации духов и создания там судебного аппарата и пенитенциарной системы. Эти мероприятия в какой-то степени реконструировали порядки, царившие при Кроне, и были направлены на восстановление справедливости. Одиссей говорит:

Я там увидел Миноса, блестящего Зевсова сына.

Скипетр держа золотой, над мертвыми суд отправлял он, –

Сидя. Они же, его окруживши, – кто сидя, кто стоя,

Ждали суда пред широковоротным жилищем Аида.

Но вернемся к вопросу о топографии Аида. У Гомера по крайней мере часть Аида – это луга, расположенные на берегу реки Океан. Поскольку никакие плотины Гомер не упоминает (да строительство плотин и не входило в греческую традицию), есть основания думать, что луга эти лежали не в глубоких недрах земли, а немного выше уровня Океана.

Через несколько лет Эней, чье сошествие в Аид подробно описал Публий Вергилий Марон, спустится в Эреб через другой вход, лежащий от ранее описанного на расстоянии тысяч километров. Но и он войдет туда по достаточно пологой тропе и быстро проникнет в самые недра Эреба. Таким образом, можно считать доказанным, что Эреб, он же Аид, был расположен достаточно близко к поверхности земли. А где-то (как в случае с Одиссеем) и вовсе выходил на поверхность.

Гомер всегда был корректен в своих географических и топографических описаниях. Это блестяще подтвердил Генрих Шлиман, раскопав Трою в месте, которое указано в «Илиаде». Троянская топография Гомера абсолютно точна, и небольшие ее расхождения с современной картой Троады связаны с тем, что рельеф местности изменился за прошедшие три с лишним тысячи лет. Поскольку мы знаем Гомера как прекрасного географа, нет оснований сомневаться в том, что он описал Аид столь же точно, сколь и Троаду.

Что же касается достоверности информации, которую приводит Вергилий, она подтверждается живым свидетелем – Данте Алигьери, который, спустившись в ад (Аид) в сопровождении автора «Энеиды», полностью доверился его знанию местности и не имел оснований в этом раскаяться.

Поэтому примем, что Эреб (Аид) – область подземного мира, залегавшая достаточно близко к поверхности земли или, по крайней мере, пограничная с ней. Гесиод уделяет ей не так уж много внимания, но это упущение с лихвой возместили другие авторы.

Входов в Аид (в отличие от входов в Тартар) известно множество, они были разбросаны по всей территории ойкумены. Поэтому назовем только самые значимые из них.

Древнейшим известным входом в Аид считается пещера на мысе Тенар, самой южной точке Пелопоннеса. Через нее, по сообщению Овидия, спускался в Аид Орфей, и, видимо, через нее же шел Геракл, чтобы по приказанию царя Эврисфея доставить к воротам Микен трехглавого пса Цербера, сторожа Аида. Со слов Павсания известно, что уже во II веке н. э. спуск не функционировал. Но, видимо, полной уверенности в этом не было, поскольку в христианское время над пещерой построили церковь. Впрочем, сейчас она разрушена.

Относительно недалеко от Тенара, в Лернейских болотах, находится еще один спуск. Известно, что им воспользовался Дионис, когда, будучи причислен к лику богов, вывел из Аида свою смертную мать Семелу. Это, кстати, один из крайне редких известных случаев эмиграции из Аида. Лернейский вход пытался разведать император Нерон в середине I века н. э. По приказанию императора были сделаны замеры глубины болота, но вход так и не нашли.

Значительно лучше известен другой вход в Аид, находившийся в тогдашнем пригороде Афин, Колоне. Сегодня он перекрыт городской застройкой, но в XIII веке до н. э. им пользовались. Известно (это описано, в частности, в трагедии Софокла «Эдип в Колоне»), что именно через него сошел под землю Эдип. Правда, непосредственно схождение Эдипа под землю зафиксировано не было, но его бесследное исчезновение на территории Колона сомнений не вызывает – оно подтверждалось многочисленными афинянами, в том числе Тесеем.

Сам Тесей со своим другом Пирифоем тоже совершили схождение в Аид, и есть основания думать, что они воспользовались тем же путем: для Тесея, тогдашнего царя Афин, этот вход был самым близким, кроме того, он по опыту Эдипа знал, что дорога проходима. Тем не менее для обоих друзей путешествие закончилось достаточно печально. Напомним, что они отправились в царство Аида с целью сосватать для Пирифоя царицу подземного царства Персефону. Персефона была замужем, и, хотя этот брак трудно назвать счастливым, Аид не имел не малейшего желания отдавать свою молодую (на поколение моложе его самого) красивую жену смертному авантюристу. Теперь уже трудно вспомнить, Аид ли предложил незадачливым сватам присесть на выступ скалы, или они сели на него сами, но суть в том, что встать они уже не смогли, намертво приклеившись к камню. Позднее Тесея выручил проходивший мимо Геракл. Правда, в начале XII века до н. э. кумская сивилла, рассказывая Энею о муках нижнего Аида, изрекла: «На скале Тесей горемычный вечно будет сидеть». Но, по-видимому, жрица имела информацию, устаревшую минимум на полвека. Многочисленные источники сообщают, что герой вернулся в родные Афины, которые за время его отсутствия были разграблены близнецами-Диоскурами, и был изгнан добрыми афинянами за пренебрежение обязанностями правителя. А Пирифой действительно остался сидеть навечно, и есть основания думать, что он и поныне пребывает в Аиде (теперь уже в христианском аду) на том же самом месте.

По мере расширения греческой ойкумены росло и число исследованных входов. Самый известный из них – воспетый Вергилием «эвбейский» вход. Некоторые комментаторы Вергилия в простоте считают местом его нахождения греческий остров Эвбея, но это неверно – речь идет о западном побережье Италии в области Кампания, в районе города Кумы, потому что первые появившиеся здесь греческие переселенцы были выходцами с острова Эвбея. Вергилий описывает, как Эней «близ Кум подошел к побережьям Эвбейским». Знаменитый троянец спускается в Аид «у священных озер, у Аверна средь рощи шумящей». Озеро Аверн (современное Аверно) находится в Кампании, вход в Аид начинается в пещере, где некогда жила сивилла, и продолжается под дном озера. В 1932 году пещера была обнаружена археологом Амедео Маюри – это длинный коридор, прорубленный в мягком вулканическом туфе, в поперечном сечении он имеет форму трапеции, по бокам вырезаны отверстия для дневного света. В конце коридора имеется небольшое расширение, где, вероятно, обитала сама сивилла, но дальше прохода нет. Вся окрестная область носит следы бурной вулканической деятельности, так что, возможно, проход был засыпан в результате землетрясения. Не исключено, что его ликвидировала сама сивилла в целях общественной безопасности. Известно, что жрица предупреждала Энея:

…в Аверн спуститься нетрудно,

День и ночь распахнута дверь в обиталище Дита.

Вспять шаги обратить и к небесному свету пробиться –

Вот что труднее всего!

Как минимум два входа в Аид находились на побережье Черного моря. Один и по сей день можно видеть возле Гераклеи Понтийской (современный Эрегли в Турции). Он был случайно открыт аргонавтами во время знаменитого похода в середине XIII века до н. э. Сами они туда не спускались, но опознали вход в Аид по поднимающимся из устья пещеры испарениям. Позднее, уже в IV веке до н. э., местные жители уверяли Ксенофонта, что именно здесь Геракл спускался за Цербером (это, впрочем, вызывает сомнения: совершенно неясно, зачем герою было отправляться за тридевять земель, имея прекрасно известный тенарский вход неподалеку от родных Микен). По словам Ксенофонта, уже в его время гераклейский вход был завален в полутора километрах от поверхности. В конце XX века известный путешественник и реконструктор древних кораблей Тим Северин исследовал эту пещеру, когда в составе экспедиции «Арго» повторил путь аргонавтов из Иолка (современный Волос) в Колхиду (современная Западная Грузия). До Аида он не добрался (впрочем, эта задача перед экспедицией и не стояла).

Больше всего дискуссий вызывал и вызывает, наверное, тот путь, которым попал в Аид Одиссей. Он описан достаточно подробно, и тем не менее разные исследователи помещают упомянутый Гомером «низкий берег» и «Персефонину рощу» в самых разных областях ойкумены, от крайнего запада, за Геркулесовыми столпами (Гибралтар), до крайнего северо-востока, на берегах Меотиды и Танаиса (Азовское море и Дон). Но ни одно из предлагаемых мест не удовлетворяет описанию Гомера:

…Всегдашний

Сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце

Не освещает лучами людей, населяющих край тот…

Путь к этому побережью корабль Одиссея проделал, влекомый северным ветром Бореем, что ограничивает список возможных мест южными берегами морей. Впрочем, уже упомянутый нами Тим Северин, повторивший предполагаемый путь Одиссея на воссозданном им корабле XIII века до н. э., считает, что герой воспользовался издревле известным входом, расположенным в Феспротии (северо-западное побережье Греции). Протекающие здесь реки обнаруживают значительное сходство с реками Аида. Одна из них с античных времен называется Ахерон, другая по описанию напоминает Коцит. Не так давно в Ахерон впадал еще один приток (ныне пересохший), воды которого, по словам местных крестьян, светились, что позволяет отождествить его с пылающим Флегетоном. Тот факт, что свечение было не слишком сильным, не должен настораживать, ведь естественно, что наземная часть реки не проявляла в полной мере тех свойств, которые ей присущи в самом Аиде. Археологами обнаружены следы жертвоприношений, полностью соответствующие гомеровскому описанию ритуала, совершенного Одиссеем в Аиде по наставлениям Цирцеи. Правда, находки археологов относятся к более позднему времени и связать их непосредственно с царем Итаки нельзя. Но они наводят на мысль о неоднократно повторявшихся после Одиссея попытках живых проникнуть в мир умерших и вызвать их на общение.

Поэт V века Клавдиан помещает Одиссеев вход «в Галлии… на самой окраине дальней». Возможно, имеется в виду нынешний Бретонский полуостров.

Может показаться странным, что большинство известных нам входов в Аид уже в античную эпоху были заброшены и стали труднопроходимыми или вообще непроходимыми. Но есть основания думать, что по крайней мере к I веку до н. э. входы в Аид не имели практического значения: квалифицированный некромант мог вызвать дух умершего, не спускаясь в Эреб, что неоднократно описано античными авторами.

Топография Аида знакома нам прежде всего по работам Вергилия и Данте. Автор «Божественной Комедии» побывал в Аиде в те времена, когда тот давно уже находился под сенью креста, но надо думать, что рельеф местности от смены власти не слишком изменился. По-видимому, Аид и в древние времена представлял собой бескрайнюю равнину, по которой протекала река Ахерон (Ахеронт). Воды Ахерона, согласно одному из так называемых орфических гимнов (приписываемых легендарному Орфею), имели темный цвет. В центральной части равнины начиналось гигантское воронкообразное углубление, опоясанное широкими уступами; в самом его центре зияла пропасть, ведущая в Тартар.

Во времена древних греков одной из наиболее полноводных рек не только Аида, но и всей Ойкумены была, по-видимому, река Стикс. Гесиод в «Теогонии» сообщает, что ее воды составляли одну десятую от водных ресурсов обтекающего земной диск Океана. Будучи рекой, Стикс одновременно являлась прекрасной дочерью, матерью и женой. Кстати, для древнегреческих рек это большая редкость, потому что реки на территории Эллады были, как правило, мужского пола. Мужем Стикс стал титан Паллант, который ничем себя особо не прославил. Зато сама Стикс и ее дети удостоились высоких почестей за свою доблесть. Перед началом знаменитой Титаномахии река исполнила совет отца-Океана и вместе со своими детьми первой завербовалась в армию Зевса. Сыновьями ее были Кратос (Мощь, или Власть) и Зелос (Зависть, или Соперничество). Дочери тоже приняли участие в битвах, это были Нике (Ника, Победа) и Бия (Сила). За это, воцарившись над миром, Зевс поселил детей Стикс на Олимпе, а самой реке предоставил великую почесть: клятва ее водами стала считаться нерушимой священной клятвой богов.

Некоторая часть долины реки Стикс уже в древности была заболочена. Есть основания думать, что со временем река окончательно обмелела и заилилась; Данте в начале XIV века н. э. упоминает только «Стигийские болота».

Одним из рукавов реки Стикс являлся Коцит. Очевидно, он иссяк вместе с главным руслом (не раньше V века н. э., когда, по словам Клавдиана, на его берега пришел современник поэта, Руфин). Позднее название было перенесено на ледяное озеро, увиденное Данте на самом дне Тартара. Но в древности, когда Коцит был еще полноводной рекой, он питал плодородную долину, на лугах которой паслись стада Аида. Эней наблюдал «Коцита глубокие воды».

Коцит соединялся с Ахероном, в Ахерон, в свою очередь, впадала река Пирифлегетон – об этом сообщает Гомер. Он рассказывает, как «соединяются возле скалы два ревущих потока», но не упоминает о каких-либо их особенностях. Позднее Платон в «Федоне» подробно описал гидрологическую систему Аида, он же сообщил, что воды Пирифлегетона достигают «обширного места, пылающего жарким огнем», после чего эта река «изрыгает наружу брызги своей лавы повсюду, где коснется земной поверхности».

Лета – самая загадочная река загробного мира. Течение ее изучено слабо; судя по многочисленным упоминаниям, можно думать, что она протекала по весьма отдаленным друг от друга областям потустороннего и реального мира. Во всяком случае, известно, что часть ее русла проходила по территории Эреба, недалеко от реки Коцит (согласно Клавдиану, именно из Леты утоляют жажду пасущиеся на лугах Коцита стада Аида). Течение Леты крайне медленное; Клавдиан даже называет ее воду «стоялой», а саму реку – «тинистой».

Воды Леты вызывали амнезию. Но существовала и река с обратными свойствами, Мнемозина (Эвноя): ее вода способствовала улучшению памяти. Мнемозина, по крайней мере в некотором своем течении, протекала по Аиду. Ее, как и Лету, нельзя считать чисто загробной рекой: Павсаний описывает местность в Беотии, где обе реки выходили на поверхность земли и их вода использовалась местными жителями в ритуальных целях. Впрочем, Ахерон и Флегетон тоже выходили на поверхность земли, о чем мы уже говорили ранее.

Следует обратить внимание на массовое пересыхание протекающих в Аиде рек, отмеченное за две с половиной тысячи лет, прошедших от Энея до Данте. Величайшая река мира, Стикс, исчезла с карты Аида (ада), став болотом под стенами города Дит. Полностью пересох Коцит; исчез в своем земном течении Флегетон. Коренным образом поменялся бассейн Леты.

Лета, согласно Данте, берет свое начало на горе чистилища в Южном полушарии, образовавшейся при падении Люцифера, и впадает в ледяное озеро Коцит; по аду, равно как и по Северному полушарию, она в начале XIV века уже не протекала. Даже во времена Платона, на семнадцать веков раньше, по равнине, носившей название Леты, бежала река с другим названием – Амелет, и души, жаждавшие забвения, пили из нее, а не из Леты. Но к тому, как описывал загробный мир Платон, мы вернемся ниже. А пока отметим, что если Лета и протекала по описанной Платоном равнине, то вода из нее уже к IV веку до н. э. была не слишком пригодна для питья. Во времена Павсания (II век н. э.) Лета скромным источником еще выходила на поверхность земли на территории Греции. Но, судя по тому, что пишет Данте, в начале новой эры река полностью изменила русло (возможно, это было связано с землетрясением, вызванным сошествием Христа в Аид на рубеже 20–30-х годов). С этого времени Лета, и раньше не слишком полноводная, частично пересыхает, частично продолжает существовать в виде озер, болот и стариц; основная масса ее вод образовала озеро Коцит.

Растительный мир в Аиде был представлен достаточно скупо, что и неудивительно в условиях слабой освещенности. Отмечены некоторые формы травянистой растительности: Клавдиан пишет о травах, растущих на черных лугах Эреба; Вергилий говорит о камышах Стигийских болот. В долине Ахерона можно было видеть обширные луга, заросшие асфоделями – красивыми травянистыми растениями с белыми или желтыми цветами (иногда они имеют пурпурные полосы), собранными в кисти. Их поджаренные стебли и семена можно употреблять в пищу. Согласно «отцу ботаники» Феофрасту, очень хорош и корень асфоделей, толченный вместе с винными ягодами, то есть фигами (они же инжир). Кстати, фиговые деревья в Аиде тоже встречались, но не дикорастущие, а культурные. Из других плодовых деревьев Гомер упоминает (в связи с муками Тантала) груши, яблони, гранаты и маслины, но и это – искусственные насаждения. В одной из так называемых «орфических табличек» отмечен белый кипарис, растущий перед жилищем Аида.

Из дикорастущих деревьев следует назвать описанный Вергилием миртовый лес и упомянутый им одинокий вяз. Вергилий же сообщает, что берега Стикса поросли «безмолвными деревьями». В «Одиссее» Гомер упоминает «Персефонину рощу из тополей чернолистных и ветел, теряющих семя». Известный историк Ф. Зелинский комментирует это сообщение следующим образом: «Как тополь, так и ива принадлежат к так называемым двудомным деревьям, т. е. одни его экземпляры дают только мужские (тычинковые), другие – только женские (плодниковые) цветы… Поэтому если ивы и тополи стоят одиноко или группами экземпляров одного только пола, то они не могут оплодотворяться, они „теряют свои плоды“. Конечно, процесс оплодотворения растений не был известен Гомеру – оттого-то он и употребил здесь слово „плоды“, вместо неоплодотворенные „цветы“; но само явление теряния „плодов“ было замечено и им, и его слушателями, и вот причина, почему он неплодное царство теней украсил именно ивами и тополями»… Впрочем, здесь встречались и однодомные деревья. Вергилий пишет:

Вяз посредине стоит огромный и темный, раскинув

Старые ветви свои; сновидений лживое племя

Там находит приют, под каждым листком притаившись.

Климат в Аиде был влажный, многие авторы упоминают частые туманы. А озеро Коцит (по крайней мере, во времена Данте) было покрыто вечным льдом.

Животный мир Аида изучен слабо. В болотах вдоль реки Стикс водились так называемые «стигийские собаки». Гомер упоминает коршунов, терзающих печень великана Тития. Из того что Орион, согласно Гомеру, охотился в Аиде на диких зверей, причем на «тех же, которых в горах он пустынных когда-то при жизни палицей медной своею избил», есть основания думать, что животный мир Эреба в какой-то мере дублировал надземный животный мир. Но здесь сохранялись и виды (в том числе разумные), которые на поверхности земли доводилось видеть далеко не всем. Вергилий говорит:

Сциллы двувидные тут и кентавров стада обитают,

Тут Бриарей сторукий живет, и дракон из Лернейской

Топи шипит, и Химера огнем врагов устрашает,

Гарпии стаей вокруг великанов трехтелых летают…

Напомним, что сциллы – это чудовища двух видов. Один из них впервые описан Гомером в «Одиссее»: двенадцатиногий хищник с шестью собачьими головами. Второй вид описан Овидием в «Метаморфозах» (он относится к миксантропичным): у этих сцилл девичье лицо и «черное лоно», опоясанное «свирепыми псами». По-видимому, оба вида обитали в Эребе.

Гарпий Вергилий описывает подробно. Это «птицы с девичьим лицом, крючковатые пальцы на лапах».

Нет чудовищ гнусней, чем они, и более страшной

Язвы, проклятья богов, из вод не рождалось Стигийских.

Из домашних животных, которых разводили в Эребе, можно отметить знаменитых черных коней бога Аида; по сообщению Овидия, они боялись дневного света. Кроме того, царю загробного мира принадлежали стада быков, которые, в отличие от коней, были приспособлены как к подземной, так и к надземной жизни. В Аиде было развито так называемое отгонное скотоводство, когда стада, в зависимости от сезона, перегоняются на разные пастбища. Известно, что Геракл встречал пастуха Менета, сына Кевтонима, пасшего стада Аида и на земле, на далеком Западе, и под землей. Мы уже упоминали, что стада, принадлежавшие Аиду, можно было встретить и на берегах реки Коцит (пока она не пересохла). Аид был не единственным скотовладельцем в своем царстве: известно (по сообщению Клавдиана), что его скот был клеймен, а значит, в Эребе паслись и другие стада, от смешения с которыми царь хотел оградить свои собственные.

Говоря о домашних животных, особое внимание следует уделить Церберу. Разные авторы по-разному описывают знаменитого пса. Аполлодор сообщает, что «у него были три собачьих головы и хвост дракона, а на спине у него торчали головы разнообразных змей». Но большинство авторов сходятся на том, что анатомические особенности животного ограничивались дополнительными собачьими головами. Этот трехглавый пес (по некоторым версиям пятидесяти– и даже стоглавый), согласно традиции, охранял ворота Аида, но на деле был ручным и мирным существом, клянчившим подачки у многочисленных приезжих. Вергилий пишет о том, как кумская сивилла кинула лаявшему «в три глотки» Церберу сладкую лепешку и тот, «разинув голодные пасти, дар поймал на лету». Известно, что некоторые греки, отправлявшиеся в Аид на постоянное жительство, брали с собой (помимо или вместо пресловутого обола) медовую лепешку для Цербера.

Геракл по прихоти царя Эврисфея выволок бедного пса из подземного царства и привел к воротам Микен; там беднягу выпустили, и он ринулся обратно в преисподнюю. Геракл, конечно, был выдающимся воином, и все же нельзя не признать жалкую роль пса во всей этой истории. Сенека описывает, как побежденный Гераклом «оробелый пес», «головы повесивши», забился в пещеру. Когда Цербера вытащили на свет, он «уперся в землю мордой» и попытался спрятаться от солнца в тени своего победителя. Но его притащили в Микены, как пишет Диодор Сицилийский, «ко всеобщему изумлению». Изумившись, Эврисфей велел отпустить пса обратно, и бедняга вернулся в Аид.

Коренное население Аида было в эпоху Зевса представлено различными богами. Среди них Ночь (Никс, устаревшее русское написание Нюкта) и ее сыновья – Сон (Гипнос) и Смерть (Танатос). Там обитали многочисленные сновидения-онейры. Одной из главных богинь подземного царства издревле считалась Геката, – впрочем, эта богиня настолько многофункциональна, что трудно назвать область деятельности, в которой бы она не проявила себя. Но главным обиталищем Гекаты все же был Аид; ее часто сопровождали стигийские собаки. Здесь жили и богини возмездия эринии. Одна из них, Тисифона, охраняла вход в Тартар и ведала пытками нижнего Аида. В начале XII века до н. э. эринии пытались переквалифицироваться в покровительниц законности и даже приняли новое имя – «эвмениды» (благомыслящие). Растроганная Афина выделила им участок земли и рощу возле своего города, а позднее Эсхил посвятил раскаявшимся богиням трагедию в стихах. Эринии охотно приняли и титул, и земли, и стихи, но по сути все осталось как было. Уже Гесиод пишет об их карательных функциях в настоящем времени. На рубеже IV и V веков н. э. поэт Клавдиан описывает эриний Аллекто и Мегеру как жительниц Аида, сеющих раздоры в империи. Справедливости ради надо заметить, что во времена Клавдиана христианство уже было в империи единственной законной религией, а значит, эвмениды давно потеряли принадлежавшие им афинские владения и права. Позднее Данте видел Тисифону в Тартаре на той же должности, к ней присоединились ее сестры.

Из второстепенных коренных жителей известны описанные Вергилием «бледные Болезни», «унылая Старость», Страх, Нищета, Позор, Голод, Муки и «тягостный Труд». Можно отметить не вполне гуманоидных чудовищ типа Эмпусы, меняющей, согласно Аристофану, свой облик, но в основном имеющей горящее лицо, одну ногу из бронзы и одну – из навоза. Павсаний на картине художника Полигнота видел обитающего в Аиде демона по имени Эврином, который «пожирает мясо умерших, оставляя им одни кости». «Цвет его кожи – средний между темно-синим и черным, как у тех мух, которые садятся на мясо; у него оскалены зубы, и сидит он на разостланной коже коршуна».

Самая популярная и колоритная фигура в Аиде – перевозчик Харон. На своей лодке он переправлял души через Ахерон, а по некоторым свидетельствам – через Стикс или Стигийские болота. Возможно, у Харона было несколько пристаней и он курсировал между ними, но не исключено также, что место переправы менялось по мере того, как мелели и пересыхали реки Аида. Харон относился к старейшим богам. Даже во времена Энея он был весьма немолод, Вергилий говорил о нем: «Бог уже стар, но хранит он и в старости бодрую силу». Тем не менее, когда через две с половиной тысячи лет Данте с Вергилием пожелали переправиться на другой берег Ахерона, перевозчиком был все тот же Харон, он все так же работал один, хотя поток приезжих многократно увеличился с ростом населения земли. Интересно, что, хотя античные писатели обычно считают Харона стариком (Сенека называет его «старец, страшный видом, в грязном рубище»), на многих изображениях той же эпохи Харон выглядит крайне молодо. Авторы настоящей книги затрудняются сказать, кто был прав – писатели или художники, и если последние, то связано ли это с божественной сущностью перевозчика или же было следствием постоянной физической работы на открытом воздухе.

Харон брал за свои услуги небольшую плату – один обол. На эти деньги во времена массового заселения Аида греками можно было купить примерно литр дешевого вина. В V веке до н. э. в Афинах стоимость содержания государственных рабов-полицейских составляла три обола в день. То есть один обол был деньгами очень небольшими. Неизвестно, доставалась ли вся сумма лично Харону, или же это была установленная властями Аида таможенная пошлина (христиане ее отменили). Аристофан в «Лягушках» пишет, что ее ввел Тесей.

Победитель Минотавра попадал в Аид по крайней мере дважды: один раз – живым, а второй раз – после смерти, последовавшей незадолго до Троянской войны. Первый раз он спустился под землю в качестве свата, сразу же потерял способность к передвижению, и маловероятно, что его волновали в тот момент транспортные и таможенные проблемы. Второй раз Тесей попал в Аид, уже будучи бесплотным духом, но реформы здесь еще не начались, и бывший царь Афин не мог сохранить в загробном мире свое государственное мышление. Остается полагать, что Тесею вернули память и предложили поучаствовать в реорганизации загробного царства при проведении реформ в начале XII века до н. э. Однако реформы в Аиде проводились с божественной неспешностью: «оболы Харона» – монеты, которые вкладывались в рот умершему греку, дабы он мог заплатить лодочнику, – появляются в погребениях примерно в середине VI века до н. э.

К месту переправы души добирались с помощью Гермеса. Он вел их, как сообщает Гомер, «темным и затхлым путем», потом души мчались «мимо струй океанских, скалы левкадийской, мимо ворот Гелиоса и мимо страны сновидений», чтобы в конечном итоге очутиться на асфодельных лугах Ахерона. Интересно отметить, что в пути души пищали, как летучие мыши; попав к месту назначения, они пищать переставали, по крайней мере ни Одиссей, ни Эней никакого писка не отмечали, хотя первый и упоминает «чудовищный крик», стоявший на лугах Ахерона, когда души почуяли жертвенную кровь. Не исключено, что душам, как и летучим мышам, писк помогал ориентироваться в пространстве, когда они совершали непривычный процесс полета, да еще и в новых местах.

С тех пор как в Аиде была введена судебная система, бессменными судьями здесь стали Минос и Радамант. Минос – царь Крита, сын Европы и Зевса, усыновленный царем Астерием и унаследовавший его власть на острове. Радамант – родной брат Миноса, но, по-видимому, в Аиде такое близкое родство между судьями считалось допустимым. Очевидно, важнее оказалось то обстоятельство, что и Минос, и Радамант при жизни были законодателями. Радамант, согласно Гомеру, жил на Елисейских полях, возможно, он осуществлял судопроизводство только в пределах этого региона. Некоторые авторы утверждают, что судьей Аида стал также Эак, отец знаменитого Пелея и дед Ахилла; впрочем, по словам Аполлодора, он был лишь хранителем ключей от Аида.

Правителем Царства мертвых после победы Зевса и его братьев над титанами стал брат Зевса, Аид, – греки также называли его Дитом и Плутоном. Вопреки распространенному заблуждению, слово «Плутон» возникло задолго до римского завоевания, оно встречается еще у Эсхила и Аристофана. Платон пишет о властителе подземного царства: «Что же до его имени Аид, то многие, я думаю, подозревают, что этим именем обозначается „невидимое“, причем люди, опасаясь такого имени, зовут его Плутоном». Слово «Плутон» перекликается со словом «Плутос» – «богатство» – и с именем соответствующего бога Плутоса; это наводит на мысль о том, что Аид был весьма и весьма небеден, в его руках, по-видимому, сосредоточивались все богатства земных недр.

Кроме того, как это ни странно на первый взгляд, бог этот был теснейшим образом связан не только со смертью, но и с плодородием, ведь урожай прорастает из земли. Конечно, у плодородия была своя богиня, Деметра, но недаром Аид приходился ей зятем. Орфики воспевали его так:

Ты, о Плутон! От всей земли ты ключами владеешь,

Смертному роду даришь урожаи в богатые годы.

Треть мирозданья удел твой – земля, вседарящая почва,

Недра бессмертных богов, подпора крепчайшая смертных.

Будучи властителем несметных богатств и полновластным владыкой над мертвыми, Аид тем не менее признавал верховное главенство Зевса и подчинялся брату в тех редких случаях, когда Зевс вмешивался в жизнь загробного царства.

Впрочем, эти вмешательства чаще всего касались лишь судеб отдельных жителей. Так, например, Зевс пожелал сделать своего сына Полидевка богом, но тот захотел поделиться бессмертием с братом-близнецом Кастором; в результате братья по решению Зевса стали один день проводить под землей, а один – на Олимпе, и Аид не возражал против такого вопиющего нарушения традиций. Другому своему сыну, Гераклу, владыка богов и людей тоже обеспечил бессмертие и тоже сделал это каким-то весьма нетипичным для греков образом. Тень Геракла (или его душа, что для греков одно и то же), как тень простого смертного, была отправлена в царство Аида, а сам Геракл был взят отцом на Олимп и женился на единокровной сестре Гебе. Одиссей рассказывал про свою встречу с тенью Геракла в Аиде:

После того я увидел священную силу Геракла, –

Тень лишь. А сам он с богами бессмертными вместе

В счастьи живет и имеет прекраснолодыжную Гебу,

Златообутою Герой рожденную дочь Громовержца.

Это вопиющее нарушение загробного распорядка тоже не вызвало возражений у Аида, который вообще был богом весьма покладистым – или равнодушным. Авторам настоящей книги известен лишь один случай, когда Аид проявил активное недовольство, но касалось это недовольство не бога, а человека, знаменитого врача Асклепия. Тот достиг больших успехов в исцелении людей и даже воскрешал мертвых. И тогда, как передает Диодор, «Аид выдвинул против Асклепия обвинение, заявив Зевсу, что власть его все уменьшается, поскольку умирающих становится все меньше, так как Асклепий исцеляет их». Зевс признал обвинение обоснованным и в гневе убил Асклепия, поразив его молнией. Правда, Асклепий в конечном итоге не слишком пострадал, поскольку после смерти соизволением мойр вернулся из загробного царства и стал богом врачевания.

Надо сказать, что претензии Аида к Асклепию были не вполне справедливы, сам владыка подземного царства при необходимости обращался к врачам. В «Илиаде» рассказывается, как время войны Геракла с жителями Пилоса Аид, выступавший на стороне пилосцев, был ранен стрелой Геракла и кинулся на Олимп за медицинской помощью (у богов имелся свой врач по имени Пэеон, или Пеан):

К Зевсову дому отправился он на вершины Олимпа,

Сердцем печалясь, от боли страдая. В плече его мощном

Крепко сидела стрела роковая и мучила сердце.

Боль утоляющим средством осыпавши рану, Пэеон

Скоро его исцелил, не для смертной рожденного жизни.

Как умудрился незадачливый бог получить стрелу – не вполне понятно: ведь он был владельцем шлема-невидимки, подаренного ему киклопами. Впрочем, Аид не был воителем и в пилосскую заварушку угодил, вероятно, достаточно случайно. Судя по всему, он не участвовал даже в Гигантомахии (по крайней мере, во время этой битвы шлемом его пользовался Гермес). Не участвовал он и в Троянской войне, уступив свой шлем Афине.

Аид женат на своей племяннице Персефоне, дочери богини плодородия Деметры и ее брата Зевса. Аид понимал, что Деметра не отдаст за него дочь, поэтому тайно от нее обратился со сватовством к Зевсу. Владыка богов и людей не возражал, и однажды, когда юная Персефона собирала луговые цветы, Аид попросту похитил ее и увез на своей конной упряжке. В отместку возмущенная Деметра отказалась исполнять свои обязанности богини плодородия, и всякое плодородие на земле прекратилось, а с ним прекратились и жертвы богам. В конечном итоге Деметра, Зевс и Аид пришли к соглашению, что Персефона часть года будет проводить у мужа, в царстве Аида, а часть – на земле, с матерью. Таким образом, брак Аида и Персефоны можно назвать «гостевым» – популярная форма в сегодняшней Европе, предвосхищенная подземными богами.

Потомства у Аида и Персефоны, судя по всему, нет. Сведения о детях этой пары случайны и крайне недостоверны. Орфики утверждали, что Персефона родила от Аида богинь мщения эриний, но, поскольку существуют еще по крайней мере две версии происхождения эриний, нет особых оснований возводить их родословную к владыкам загробного царства. Согласно энциклопедии «Суда», Аид имел дочь Макарию – богиню блаженной смерти. Но энциклопедия эта была составлена в X–XI веках н. э., во времена, когда античные боги давно уже стали преданием. Что же касается античных авторов, никаких сведений о Макарии – дочери Аида – они не оставили.

Аид, в отличие от подавляющего большинства богов-мужчин, в том числе своих родных братьев, Зевса и Посейдона, был не слишком сексуален и, возможно, бесплоден. Любовных связей у него почти не было. Античный географ и историк Страбон упоминает некую Минфу, «которая, как рассказывают мифы, сделалась наложницей Аида и была растоптана Корой (Персефоной. – О. И.), а затем превращена в садовую мяту, которую некоторые называют „душистой мятой“». Орфический гимн, посвященный Мелиное, называет эту нимфу подземного царства любовницей Аида. Вот, пожалуй, и все сообщения о возможных связях Плутона, и это несмотря на то, что его считали в числе прочего богом плодородия.

Что касается Персефоны, то у нее есть внебрачные дети. От Зевса (который приходился ей родным отцом) она родила Диониса-Загрея (Сабасия), растерзанного титанами. Но еще до гибели сына Персефона от кровосмесительной связи с ним родила Иакха-Диониса и Кору-Персефону. Кроме того, если верить орфикам, от Зевса Персефона родила нимфу Мелиною (которая, по наущению матери, стала любовницей своего отчима Аида). Греческие боги часто вступали в браки с кровными родственниками, однако у богов поколения Зевса связь отца с дочерью или матери с сыном является скорее исключением. Но у Персефоны почти все связи носили предельно кровосмесительный характер.

Лишь Адонис, имя которого часто связывают с именем Персефоны, не был ее ближайшим родственником. Но отношения этой пары не вполне понятны. Формально Адонис не стал любовником супруги Аида, по крайней мере, античные авторы, рассказывая историю их отношений, ничего не говорят о плотской любви. Тем не менее богиня ежегодно на несколько месяцев удерживала юношу в подземном царстве, хотя его и ожидала на земле Афродита, поссорившаяся с Персефоной в результате этой истории.

Все это позволяет предположить, что Аид был крайне покладистым мужем. Столь же покладист он, судя по всему, был и как политик. Когда в загробном мире греков стали выделяться территории с правами автономии – Елисейские поля, Аид не сопротивлялся и не стал навязывать им свою юрисдикцию. По некоторым сведениям, земли эти попали в конечном итоге под власть Крона, частично амнистированного Зевсом.

Пиндар так описывал Елисейские поля:

Остров Блаженных

Овевается там веяньями Океана;

Там горят золотые цветы,

Возникая из трав меж сияющими деревьями

Или вспаиваемые потоками.

Там они обвивают руки венками и цепями цветочными

По правым уставам Радаманфа,

Избранного в сопрестольники

Горним отцом, супругом Реи, чей трон превыше всего.

Гесиод в поэме «Труды и дни» рассказывает, что на этих островах люди собирают по три урожая в год:

Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым

Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит.

Начало заселения Елисейских полей, или Островов Блаженных, предположительно связано со временами Троянской войны. Как мы уже упоминали, в дни посещения загробного мира Одиссеем души героев, которым предстояло переселиться на Елисейские поля (например, Ахилл), еще томились в Аиде. Загробное правосудие, если верить Гомеру, делало в те дни свои первые шаги. Однако существует и альтернативная точка зрения. Платон пишет:

«При Кроне был закон, – он сохраняется у богов и до сего дня, – чтобы тот из людей, кто проживет жизнь в справедливости и благочестии, удалялся после смерти на Острова Блаженных и там обитал, неизменно счастливый, вдали от всех зол, а кто жил несправедливо и безбожно, чтобы уходил в место кары и возмездия, в темницу, которую называют Тартаром».

Впрочем, Платон при Кроне не жил и его отделял от второго владыки вселенной значительно больший временной промежуток, чем Гомера. Платон в своем творчестве часто увлекался тем, что мы сегодня отнесли бы к жанру утопии или фэнтези. Поэтому авторы настоящей книги склонны довериться мнению Гомера (тем более что Гомер опирался на свидетельства Одиссея, лично посетившего царство Аида). Да и слова Платона о людях эпохи Крона, живших «несправедливо и безбожно» и угодивших в конечном итоге в Тартар, противоречат сообщению Гесиода о том, что поколение «золотого века» жило безгрешно и было превращено в «благостных демонов».

Гомер в «Одиссее» упоминает Елисейские поля (хотя существует мнение, что это позднейшая вставка). По сообщению Гомера, вещий старец Протей предсказал Менелаю:

Но для тебя, Менелай, приготовили боги иное:

В конепитательном Аргосе ты не подвергнешься смерти.

Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым

Крайним пределам земли, где живет Радамант русокудрый.

В этих местах человека легчайшая жизнь ожидает.

Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких.

Вечно там Океан бодрящим дыханьем Зефира

Веет с дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить.

Ибо супруг ты Елены и зятем приходишься Зевсу.

Есть основания думать, что Острова Блаженных не составляли один архипелаг, а были разбросаны, причем по разным климатическим зонам. Павсаний сообщает, что Елена после смерти была перенесена на остров Левка (современный остров Змеиный, напротив устья Дуная). Но остров Змеиный отнюдь не похож на Елисейские поля, описанные божественным старцем Протеем и поэтом Пиндаром, и собирать там по три урожая в год невозможно. Достаточно вспомнить, что позднее в эти места – суровую северную окраину ойкумены – ссылали опальных граждан римские императоры. Неподалеку, в Томах, в первые годы новой эры томился от холода и варварства Публий Овидий Назон. Теплым курортом Черноморское побережье считают лишь жители северной России, причем только летом. Все это наводит на мысли, что Менелай и Елена попали на разные острова. Это предположение, кстати, позволяет объяснить и тот странный факт, что Елена, будучи замужем за Менелаем, в загробном мире вышла замуж за Ахилла. Возможно, Елисейские поля были построены по тому же принципу, что и описанный Данте рай: слабо связанные друг с другом регионы, каждый из которых предназначен для праведников одного вида. При распределении семейные связи во внимание не принимались.

О браке Елены с Ахиллом на острове Левка пишет Павсаний. Информация о том, что жители Елисейских полей могли вступать в браки, подтверждается Аполлодором (правда, он называет загробной женой Ахилла Медею, но у знаменитого воителя могло быть и несколько жен). Особо надо отметить, что, хотя некоторые переселенцы и попадали на Острова живыми, Ахилл, во всяком случае, умер и был похоронен (сожжен на погребальном костре), что не помешало ему дважды связать себя узами брака уже после смерти. Интересно, что Елена в этой ситуации предпочла его «телесному» Менелаю, который, согласно Гомеру, был перенесен на Елисейские поля при жизни. Но Менелай, уставший от десятилетней Троянской войны, не стал вторично настаивать на возвращении супруги. Впрочем, как мы уже говорили, Елена и Менелай могли попросту оказаться в разных регионах загробного мира.

Надо отметить, что Пенелопа, несмотря на свою прославленную в веках верность, на Островах Блаженных была женой Телегона, сына Одиссея от Цирцеи. Об этом сообщает тот же Аполлодор (впрочем, Пенелопа и Телегон, в отличие от Елены и Ахилла, вступили в брак еще при жизни). В защиту царицы надо сказать, что, не выйди Пенелопа за Телегона, ей пришлось бы коротать вечность в одиночестве, поскольку Одиссей, безусловно, не мог попасть на Острова Блаженных.

В общественном сознании Одиссей, с легкой руки Гомера, считался образцом разнообразных добродетелей. Но великому поэту простительно испытывать слабость к своим героям, что же касается судей, то у них существуют другие критерии. Минос и Радамант не могли не знать подробностей жизни Одиссея, которые обычно ускользают от внимания читающей публики. Они не могли, например, не помнить о том, что царь Итаки, посоветовавший отцу Елены связать женихов клятвой о помощи избраннику и сам давший эту клятву, позднее постыднейшим образом пытался отвертеться от участия в Троянской войне, симулируя безумие, – об этом сообщают многие античные авторы, в том числе Аполлодор в своей «Мифологической библиотеке», Овидий в «Метаморфозах» и Софокл в недошедшей до нас трагедии «Одиссей безумствующий».

Плыть на войну Одиссею все-таки пришлось. С эскадрой ахейских кораблей он прибывает к берегам Троады. Здесь обнаруживается, что никто из греков не хочет первым сходить на землю: предсказано, что смельчак первым падет в битве. Тогда Одиссей бросает на землю щит и прыгает на него. Таким образом он избегает смерти и обрекает на нее прыгнувшего следом Протесилая.

В стане ахейцев Одиссей, раздраженный тем, что Паламед оспаривает у него титул самого хитроумного, фабрикует поддельную переписку Паламеда с Приамом, и греки казнят своего товарища по оружию, обвинив его в измене. Гомер не упоминает об этом преступлении любимца Афины, но о нем сообщают другие античные авторы, например Аполлодор и Ксенофонт. Безвинно погибшему Паламеду Эсхил, Софокл и Еврипид посвятили трагедии, дошедшие до нас в отрывках.

По окончании войны, в пещере Полифема Одиссей, рассчитывая на подарки от хозяина, отказывается увести своих спутников на корабль, и циклоп пожирает нескольких из них. Впрочем, царь Итаки, согласно Гомеру, без особых угрызений вспоминает это эпизод:

Я не послушался их, а намного б то выгодней было!

Видеть его мне хотелось – не даст ли чего мне в подарок.

Вернувшись домой, Одиссей, вместо того чтобы выгнать неудалых женихов или в крайнем случае вызвать их предводителя, Антиноя, на поединок, решает перебить несчастных юношей безоружными. Он приказывает тайно вынести из мегарона оружие, и лишь по случайности у женихов оказывается несколько копий (впрочем, это им не помогло).

Хладнокровно перебив 136 юношей, а заодно и прорицателя Леода, который был ни при чем, но подвернулся под руку, Одиссей в ту же ночь устраивает показательную казнь двенадцати своих рабынь. Он вешает их без суда и следствия, единственно по навету няньки Эвриклеи, которая сказала:

Есть двенадцать средь них, пошедших бесстыдной дорогой.

Не почитают они ни меня, ни саму Пенелопу.

К казни непочтительных рабынь Одиссей привлекает своего сына, который знал этих женщин с пеленок и вырос с ними в одном доме. Пастуху Меланфию, принявшему сторону женихов, пришлось еще хуже:

Уши и нос отрубили ему беспощадною медью,

Вырвали срам, чтоб сырым его бросить на пищу собакам,

Руки и ноги потом в озлоблении яром отсекли.

По завершении расправы Одиссей приказывает оставшимся в живых рабыням инсценировать в доме веселый праздник (среди трупов своих подруг!) для обмана горожан. Сам же он отправился с Пенелопой в опочивальню, где «ложем супруги своей и сладостным сном насладился».

Список «деяний» знаменитого царя Итаки, которого Гомер по странной игре фантазии называет «богоравным», можно было бы продолжить. Во всяком случае, Минос с Радамантом, видимо, имели на этот счет точку зрения, отличную от Гомеровой, и, судя по всему, на Елисейские поля Одиссей не попал. Забегая вперед, скажем, что Данте встретит его в восьмом кругу ада. Поскольку в католическом аду правосудие было доверено тому же Миносу, есть основания думать, что и в Аиде Одиссей нес заслуженное наказание.

Елисейские поля подробно описаны в «Энеиде» Вергилия, и это означает, что они уже существовали во времена Энея. Прародитель римлян попал сюда непосредственно из Аида, Вергилий подчеркивает, что для возвращения в мир живых надо «подняться на землю». Тем не менее эта местность описывается как «радостный край», где «солнце сияет свое и свои загораются звезды». Это наводит на мысль, что территория Полей, равно как и ведущий сюда путь, находились в особой области пространства и их невозможно описать в рамках евклидовой геометрии (в ранее описанных подземных царствах солнце, как правило, сияет то же самое, что и над землей, оно спускается сюда ночью, а звезд нет совсем). Эней отмечает багряный свет солнца; это дает основания думать, что либо солнце Елисейских полей имело другой спектр излучения, либо слой атмосферы здесь был толще, чем в мире живых, что и вело к искажению цвета. На последнее намекает и Вергилий: «Здесь над полями высок эфир». Конечно, можно было бы допустить, что блаженная обитель попросту располагалась в другой планетной системе, но это маловероятно. Медное (или железное) небо в те времена находилось, согласно подсчетам, вытекающим из свидетельства Гомера, в ста тысячах километров от земли; известная грекам вселенная этим небом ограничивалась, и трудно представить себе души, совершающие прорыв за ее пределы.

Вергилий детально описывает быт и нравы населения Елисейских полей. Умершие пребывают здесь вполне «телесно» и даже «тело себе упражняют». Люди ведут тот же образ жизни, что и до смерти, и имеют возможность заниматься любимым делом:

…Если кто при жизни оружье

И колесницы любил, если кто с особым пристрастьем

Резвых коней разводил, – получает все то же за гробом.

Население преимущественно проводило время в спортивных состязаниях (любимый вид спорта – борьба в палестре), музицировании, пении, плясках и пирах. Существовало некое подобие животноводства: «кони вольно пасутся в полях». А вот зодчество, даже самое примитивное, отсутствовало полностью. Живший здесь Мусей (сын знаменитого Орфея) говорит:

Нет обиталищ у нас постоянных: по рощам тенистым

Мы живем; у ручьев, где свежей трава луговая, –

Наши дома…

Уже во времена, непосредственно следующие за Троянской войной, возможно, в связи с тем, что мощный поток вновь прибывших (в том числе вызванный военными действиями) привел к перенаселению загробного мира, здесь появилось новшество: некоторые души отправлялись обратно, в мир живых, с предоставлением нового тела. Подобное, по словам Вергилия, наблюдал Эней на Елисейских полях, на острове, обтекаемом Летой. Этот небольшой лесной остров, заросший густыми кустами, был переполнен огромным количеством душ, ожидающих перерождения и пьющих «летейскую влагу» для того, чтобы уничтожить память о прошлой земной и загробной жизни. Интересно, что души эти принадлежали не только грекам, но различным «племенам и народам». Присутствовавший здесь покойный отец Энея Анхиз так объяснил происходящее:

Душ семена рождены в небесах и огненной силой

Наделены – но их отягчает косное тело…

(…)

Даже тогда, когда жизнь их в последний час покидает,

Им не дано до конца от зла, от скверны телесной

Освободиться: ведь то, что глубоко в них вкоренилось,

С ними прочно срослось – не остаться надолго не может.

Кару нести потому и должны они все – чтобы мукой

Прошлое зло искупить. Одни, овеваемы ветром,

Будут висеть в пустоте, у других пятно преступленья

Выжжено будет огнем или смыто в пучине бездонной.

Маны любого из нас понесут свое наказанье,

Чтобы немногим затем перейти в простор Элизийский.

Время круг свой замкнет, минуют долгие сроки, –

Вновь обретет чистоту, от земной избавленный порчи,

Душ изначальный огонь, эфирным дыханьем зажженный.

Времени бег круговой отмерит десять столетий, –

Души тогда к Летейским волнам божество призывает,

Чтобы, забыв обо всем, они вернулись под своды

Светлого неба и вновь захотели в тело вселиться.

Таким образом, в загробном царстве греков наметилось некое подобие описанного выше круговорота сансары. Умершие, пройдя в Аиде очищение муками, некоторое время наслаждались блаженством на Елисейских полях, но потом вновь отправлялись на землю в смертном теле.

Неизвестно, через кого Эней передал Вергилию, жившему на двенадцать веков позднее, информацию о своем путешествии. Можно предположить, что его записки или устные предания хранились в патрицианском роду Юлиев, потомков Энея; в таком случае они должны были дойти до Октавиана, усыновленного Юлием Цезарем. Став императором, Октавиан Август заказал Вергилию поэму о пращуре римлян Энее; естественно думать, что он передал поэту и соответствующие материалы из семейных архивов.

Но информация о переселении душ просачивалась в мир живых и через другие источники и находила новых и новых последователей.

Одним из первых людей, положивших начало традиции переселения, стал знаменитый певец Орфей. После своего нашумевшего схождения в Аид за Эвридикой Орфей, как известно, довольно скоро погиб (был растерзан вакханками), затем попал в Аид уже на постоянное жительство и воссоединился с женой. Однако эта судьба не удовлетворила мятежную душу музыканта (возможно, еще и потому, что в то время Елисейские поля не были освоены и жители Аида влачили унылое существование). Орфей каким-то образом выбрался из загробного мира и стал рождаться заново в новых телах, пропагандируя при этом учение метемпсихоза и положив начало мистической школе орфиков. Платон в диалоге «Государство» пишет, что в середине IV века до н. э. некто Эр, сын Армения, повстречал душу Орфея в месте, где умершим предлагались на выбор новые тела, – в тот раз музыкант выбрал тело лебедя. Он объяснил свое решение тем, что разочаровался в женщинах и не хочет рождаться на свет с их помощью. Интересно, что присутствовавшая тут же душа лебедя избрала человеческий жребий. Вообще говоря, душам положено было перед получением нового тела провести в Аиде тысячу лет, но есть основания думать, что Орфей обошел этот закон, поскольку в предыдущий раз он жил в XIII веке до н. э. (участвовал в походе аргонавтов), а в VI веке до н. э. школа орфиков уже пользовалась заметным влиянием.

Традиции орфиков были продолжены пифагорейцами. Сам Пифагор, родившись впервые от божественного отца Гермеса, сменил несколько человеческих, животных и растительных тел, участвовал в Троянской войне, будучи троянцем Эвфорбом, и лишь в VI веке до н. э. воплотился в великого философа и математика. В процессе своих перевоплощений ему доводилось навещать Аид, и он видел Гесиода и Гомера, которые, по его словам, претерпевали там немалые страдания за свои россказни о богах. Пифагор (точнее, Эфалид – его первое воплощение) попросил Гермеса сохранить ему память о прошлых жизнях. Пифагорейцы попроще такой привилегией не пользовались, но это не мешало знаменитому Эмпедоклу утверждать:

Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,

Был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной.

И если поначалу перевоплощения были достоянием избранных, то в IV веке до н. э. Платон в своих диалогах познакомил с этой возможностью широкую древнегреческую публику. Опираясь на слова уже упомянутого Эра, который воскрес на двенадцатый день после смерти, лежа на погребальном костре, Платон в диалоге «Государство» подробно описывает сложную процедуру сортировки душ и жеребьевки. Умерев, душа отправляется к некоему «божественному месту», где вершится суд. Здесь имеются две расселины в земле, по одной из них почившие души поднимаются к судилищу, а по другой души, обреченные Аиду, отправляются к месту своего загробного воздаяния. В небесах тоже зияют две расселины аналогичного предназначения. «Устье» Аида, ведущее к судилищу, не выпускает грешников из-под земли, пока они не наказаны в должной степени. Платон описывает горестную судьбу Ардиея, тирана одного из городов в Памфилии, который рискнул приблизиться к выходу раньше положенного срока, но устье не принимало его и ему подобных и издавало рев, на который сбегались «дикие люди с огненным обличьем». Злосчастного Ардиея с сотоварищами не только немедленно изловили и связали по рукам и ногам, но и «накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам, причем всем встречным объясняли, за что такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников в Тартар».

Неизвестно, действительно ли Ардией был низвергнут в Тартар, или это было лишь средством пущего устрашения. Но в конце концов все души – те, чье наказание в Аиде завершилось, равно как и те, чье пребывание на небесах подошло к концу, – собирались возле веретена Ананки, матери Мойр. Здесь в толпу душ выкидывались номерки и перед собравшимися раскладывались «образчики жизней в количестве значительно большем, чем число присутствующих». Несмотря на то что Ананка считается богиней неизбежности, душам был предоставлен достаточно свободный и обширный выбор, предварявшийся объявлением: «Даже для того, кто приступит последним к выбору, имеется здесь приятная жизнь, совсем не плохая, если произвести выбор с умом и жить строго. Кто выбирает вначале, не будь невнимательным, а кто в конце – не отчаивайся!» Выбирать действительно было из чего: Эр видел жребии и пожизненных тиранов («тирания» была лишь формой правления; упомянутый Ардией страдал не за нее, а за убийства родственников), и людей, славных своей родовитостью, красотой и доблестью предков. По-видимому, личную доблесть жребий не предлагал и ее следовало заслужить самостоятельно. Были здесь и жребии животных: льва, лебедя, обезьяны, орла, соловья – на них нашлись желающие из числа знаменитых героев времен Троянской войны, о которых Эр читал в книгах и которых теперь встретил лично. Путешественник с интересом описывает и встречу с Одиссеем:

«Случайно самой последней из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел; наконец она насилу нашла ее, где-то валявшуюся: все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть ее увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий».

После окончания жеребьевки души отправлялись на равнину Леты. Эр не сообщил Платону (по крайней мере, Платон об этом умалчивает), где именно расположена равнина, но известно, что здесь царят «жара и страшный зной», а также «нет ни деревьев, ни другой растительности». Несмотря на то что равнина носит имя одной из главных рек загробного мира, протекает здесь малоизвестная и, видимо, небольшая река Амелет (возможно, приток или старица пересохшей Леты), вода которой имеет две интересные особенности: она «не может удержаться ни в каком сосуде» и она дает забвение. Мучимые жаждой души пьют воду, забывают о прежней жизни и в полночь, под грохот землетрясения, отправляются в свои новые тела… Скудные географические сведения Платона не позволяют уверенно привязать его «равнину Леты» к карте земного мира. Но известен тип местности, где она могла бы находиться, – это пустыня с высокой сейсмической активностью, пересекаемая, очевидно, немноговодной рекой с лишенной зелени долиной. Этим условиям удовлетворяет, например, пустыня Такла-Макан между горными цепями Куньлунь и Тянь-Шань и протекающая через нее река Тарим, долина которой в среднем течении лишена растительности.

О судьбе душ, которые до своего перевоплощения пребывали на небе, тот же Платон достаточно подробно пишет в диалоге «Федр». Всякая душа имеет крылья, но сила и надежность их зависят от достоинств самой души. Лучшие из душ взлетают на «небесный хребет», и вращающийся небесный свод несет их «в круговом движении», поднимая в «Занебесную область». Эту область занимает «бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность», в которой, несмотря на всю ее бесцветность (или сообразно с ней), заключены разнообразные добродетели. Созерцать оное бесцветное совершенство в полном спокойствии и благолепии доступно лишь богам; наиболее достойные смертные сюда хотя и поднимаются, но с немалыми препятствиями и в некотором смятении духа. Что же касается основной массы праведников (грешников отсеяли на суде), то их души, несмотря на все свои достоинства, «жадно стремятся кверху, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напирают, пытаясь опередить одна другую. И вот возникает смятение, борьба, от напряжения их бросает в пот… Многие калечатся, у многих часто ломаются крылья». Потерявшая крылья душа «носится, пока не натолкнется на что-нибудь твердое, – тогда она вселяется туда, получив земное тело» (по-видимому, вселяясь в плод в утробе матери).

Души, способные на контролируемый спуск, получают возможность выбора. Позднее в том же «Федре» Платон пишет: «Душа, видевшая всего больше, попадает в плод будущего поклонника мудрости и красоты или человека, преданного Музам и любви; вторая за ней – в плод царя, соблюдающего законы, в человека воинственного или способного управлять; третья – в плод государственного деятеля… Во всех этих призваниях тот, кто проживет, соблюдая справедливость, получит лучшую долю, а кто ее нарушит – худшую». О том, как этот процесс согласуется с описанным выше процессом жеребьевки, Платон не рассказывает.