Мистер Икс

1

Тайна, о которой я собираюсь поведать, касается не меня, а мистера Икс. Но полагаю, мне следует кое-что рассказать и о себе.

О себе я могла бы рассказать много, но в голову приходит именно это.

В начале 1882 года мы с матерью жили в Саутуарке, на юге Лондона, в обшарпанных комнатах, за которые хозяин драл с нас втридорога. Однажды матушка посмотрела на меня, замерла и больше не отводила взгляда. Когда я поняла, что она умерла, я оповестила брата, и мы оплатили перевозку гроба в Портсмут, наш родной город, чтобы похоронить матушку рядом с нашим отцом, и так уж вышло, что на городском вокзале брат купил местные газеты: «Портсмут джорнал», «Портсмут ай» и «Портсмут газетт». Брат мой читал прессу главным образом из-за театральных рецензий, хотя он уже много лет назад простился с мечтой стать актером и работал банковским клерком. В тот день он наткнулся на объявление в «Портсмут джорнал» и показал мне. Требовалась медсестра для ухода за душевнобольным в частный мужской пансион в Саутси, Портсмут. Я немного пораздумала (совсем немного) и по возвращении в Лондон отправила в пансион свои рекомендации. Спустя две недели я получила письмо о приеме на работу. Ну что ж, сказала я себе. Я как будто замыкаю круг моей жизни: я родилась в Портсмуте и теперь возвращаюсь туда же — быть может, навсегда.

В ту пору я встречалась с мужчиной, с которым познакомилась четыре года назад. Его звали Роберт Милгрю, и он был моряком на торговом судне, так что навещал он меня по мере возможности, — по крайней мере, так он мне говорил. Пусть читатель не воображает себе безбородого мускулистого юношу: Роберт был старше меня, низкорослый крепыш с неухоженной бородой. Ему нравилась выпивка, и порой он бывал грубоват, однако, я так думаю, нельзя получить все и сразу. При жизни матушки я ни разу не приводила Роберта к себе, но вот на сей раз, когда он оповестил о своем прибытии, я хорошо подготовилась, чтобы сообщить ему новость: потушила жаркое, которое ему так нравилось, и купила бутылку хорошего красного вина, которое нравилось ему еще больше.

Для начала мы отправились в Камберуэлл посмотреть на циркачей. Цирк был тем родом представлений, который мы могли себе позволить, и, хотя в циркачах нет ничего скандального, они впечатляют еще сильнее — с этими стройными акробатами в масках, которые кривляются не переставая. По сюжету того представления артисты были заперты в большой клетке и пытались оттуда выбраться. Они вопили и скакали, как обезьяны. Роберт заходился хохотом, пока совершенно не охрип (легкие у него и так были неважнецкие). А потом мы пошли ко мне домой. За ужином Роберт в молчании выслушал мой план: я хотела перебраться в Портсмут, работать, особо не тратиться и накопить на маленький домик для нас двоих. Пока я говорила, он как заведенный поглощал жаркое. Когда я закончила, Роберт продолжал молчать. Мне отчего-то стало страшно. А потом он протянул руку, схватил опустевшую винную бутылку и швырнул мне в голову. По счастью, один из стульев в тот момент пожелал оказаться не на своем месте, я споткнулась и упала, а бутылка разбилась о стену. Осколки посыпались на меня. А в следующую секунду на меня обрушился Роберт. Он оторвал меня от пола одной рукой. Роберт ниже меня ростом и старше годами, но он, понятное дело, мужчина. И сила в нем громадная. Моя годится только для заботы и ухода. А его сила — страшная. Разрушительная.

— Ты задумала променять Лондон на это крысиное гнездо? — Он задыхался, хрипел, борода его была вся в подливке. В ту минуту он был похож на обезумевшего акробата из труппы. — Собралась меня бросить и улепетнуть? Смоешься в одиночку, как шлюха? Даже не мечтай, моя королева!

Да что на него нашло? Я объясняла, я умоляла. Мы могли бы так же встречаться и в Портсмуте!

Но он меня не слушал.

Роберт никогда меня не слушал, когда напивался, но к этому я уже привыкла.

Характер у него был тяжелый, но и это я тоже знала.

Однако в следующий момент Роберт сделал то, чего прежде никогда не делал, и чего я от него совершенно не ожидала.

Он принялся меня душить.

— Ро… берт… — выдохнула я.

Я умирала. Здесь, в моей двухкомнатной квартирке, среди разбитых тарелок и с пальцами Роберта на шее. Но больше всего меня страшили его глаза. В них была темнота, от них разило плотью. Я не хотела в них смотреть.

— Ты… Хочешь уйти?.. Хочешь?.. — бормотал Роберт. — Ну так… уходи!

И он меня отпустил. Пока я кашляла у его ног, Роберт орал, что ладно-ладно, чтоб я валила хоть к чертям, раз уж пришла такая охота.

Он забрал часть моих сбережений и громко хлопнул дверью.

Все закончилось как обычно. На следующий день (я еще лежала в постели, все тело болело) кто-то просунул под мою дверь конверт. Внутри лежало письмо. Это послание точно было от Роберта, хотя почерк был и не его — вот почему я сразу догадалась, что оно от Роберта. Его письма никогда не были написаны его почерком: Роберт почти не умел писать и всегда просил помочь кого-то еще (другого моряка, или юнгу, или портового грузчика), этот помощник тоже был не сильно грамотен, но все же способен составить послание под диктовку. Роберт сообщал, что прощает меня. Что постарается навестить меня в Портсмуте, в мой первый свободный вечер. Что он меня любит.

Я не оставила никакого ответа. Ни хорошего, ни плохого. Уладила дела с домовладельцем, оставила себе минимум необходимых вещей, остальное подарила брату и вот в назначенный мне день, в середине июня, я надела свое лучшее платье и села в поезд на вокзале Ватерлоо.

2

Всю дорогу я раздумывала об одном и том же. Почему Роберт не хочет, чтобы я перебралась в Портсмут? Он ведь живет в море, какая ему разница?

Господу известно, Портсмут — некрасивый город. Но там есть порт, который, хотя и разочарует любителя слагать стихи, идеально подходит любому моряку. Все прочее в городе — это лачуги (я сама в такой выросла) и приличный район Саутси, который с годами становится все больше, — там живут зажиточные горожане и открываются все новые театры. А еще там находится Кларендон-Хаус — пансион, где мне предстояло работать.

И все-таки, почему он так взъярился? Что плохого я сделала на сей раз? У меня действительно какое-то время не будет собственного дома — я буду жить в пансионе, — но ведь и в Лондоне мы встречались вне дома. Я его не понимала, но так у меня с Робертом было всегда. А еще я сама себя не понимала: на шее у меня до сих пор оставались следы его пальцев, которые я прятала под платком, но при этом я знала, что стоит ему написать мне новое письмо, и я к нему прибегу. Я это знала, как бы ни пыталась убеждать себя в обратном.

Жизнь оставляла мне совсем немного: мою работу и Роберта. И то и другое было непросто, но больше у меня ничего не было.

Когда я подъезжала к вокзалу Портсмута, хлынул дождь. Один из таких летних ливней, которые проливаются, как только я надеваю свое лучшее платье, чтобы произвести благоприятное впечатление на новой работе. Мне, по крайней мере, посчастливилось нанять на вокзале кеб. Я выглядывала в окно, стараясь рассмотреть хоть что-то в моем родном городе, в котором не была с похорон матушки — в тот раз я видела лишь кладбище, — но за стеной дождя ничего не было видно. Ливень превратился в фанатическое побиение камнями. Конец света.

Разумеется, театры по-прежнему привлекали публику, и мы задержались на пять минут, пробиваясь сквозь плотное скопище зонтов на Виктори-роуд, — там, кажется, давали модную пьесу.

Кларендон-Хаус оказался особняком с островерхими крышами и голландским фасадом; западная часть дома выходила к морю, на обнесенном стеной участке росли сосны. В хорошую погоду здесь наверняка красиво. Мне показалось, что я помню это здание еще с юности. Я предположила, что раньше дом принадлежал благородному, ныне разорившемуся семейству, а теперь его переделали и приспособили для лечебницы, принимающей богатых клиентов. Быть может, всю семью продали держателям подпольных театров (брат рассказывал, что такое иногда случается с обедневшими семьями), но кто может знать наверняка? Я мечтала о спокойной работе, об уходе за каким-нибудь привередливым старичком. К такому роду занятий я считала себя подготовленной.

Экипаж остановился возле калитки с колокольчиком и омытой дождем табличкой «КЛАРЕНДОН-ХАУС. ПАНСИОН ОТДЫХА ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Я заплатила извозчику, добавив чаевые, чтобы он поднес мой багаж к калитке.

Мне с самого детства нравились лоснящиеся шкуры лошадей под лаской дождя, блестевшие, как мебель из черного дерева, но сейчас я была не в том положении, чтобы наслаждаться этим зрелищем. Когда славный портсмутский кебмен со мной распрощался, я почувствовала себя еще хуже. Я трясла колокольчик, стоя в полнейшем одиночестве под моим бесполезным зонтиком. Я уже начала думать, что никто мне не откроет, что меня оставят стоять под дверью и дождь в конце концов смоет меня, словно песчаные замки, которые строят на этих пляжах дети.

Все начиналось плохо.

Мне следовало предвидеть, что в дальнейшем все будет только ухудшаться.

3

— Господи, да вы насквозь промокли, вот же как! Я вам что-нибудь дам, обсушитесь.

Дверь мне все-таки открыли, это сделала пышнотелая служанка в голубой униформе. Звалась она Генриетта Уолтерс.

— Но все зовут меня Гетти, вот же как!

Толстуха заливалась хохотом, пока не пошла багровыми пятнами, будто вид продрогшей до костей девушки был для нее самым забавным представлением. Казалось, вокруг Гетти все начинает двигаться быстрее. Мы укрылись под ее большим зонтом, пробежали по грязной дорожке, пересекли скучный холл без всяких украшений, потом кухню с запахом яичницы и травяных настоев и наконец очутились в маленькой комнатушке, по виду — в кладовке. Гетти выдала мне полотенце. В комнате стояло зеркало в рост, вдоль стены — шкафы с черной униформой, с белыми нагрудничками и передниками. Я вытерлась, насколько это было возможно сделать, не снимая платья. После этого я принялась за грязь на туфлях.

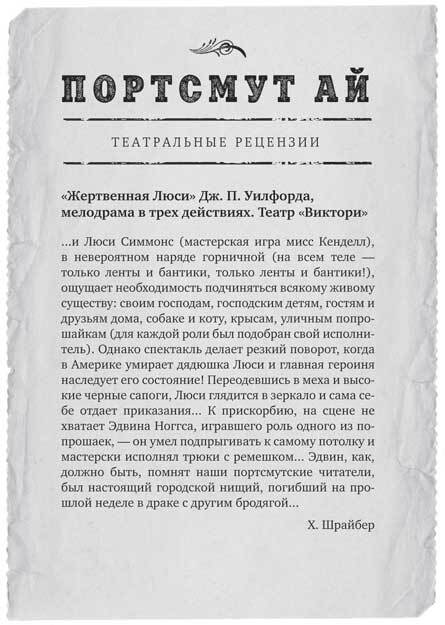

Гетти время от времени заскакивала в кладовку, чтобы спросить, не нужно ли мне чего. Она окружила меня материнской заботой. Вскоре мы уже выяснили, что обе родом из Портсмута, и, поскольку единственным, что могло нас развести, была работа, мы оставили ее в стороне и принялись болтать о театре. Пышные щеки Гетти так и зарделись, когда она сообщила мне (полушепотом), что я должна посмотреть «Жертвенную Люси» — мелодраму, имевшую триумфальный успех в театре «Виктори». Мелодрамы вызывают у меня слишком бурные эмоции. А вот Гетти, наоборот, любила дать волю чувствам.

— На «Люси» я и плакала и смеялась, вот же как. Все время то плакала, то смеялась, а почему — сама не знаю!

— Это… скандальная пьеса? — спросила я с любопытством.

Гетти заглянула в мои глаза и закивала — очень медленно, но с большой убежденностью. С каждым покачиванием головы ощущение скандальности только нарастало. А потом Гетти наклонилась ко мне и рассказала, что́ за платье на актрисе в одной из сцен и что́ ей при этом кричат из зала. Я пообещала, что тоже схожу посмотреть, — главным образом ради того, чтобы Гетти не пересказала мне весь спектакль от начала до конца.

Покончив с вытиранием, я посмотрелась в зеркало.

В зеркале я разглядела в основном собственное желание выглядеть хорошенькой; я также увидела мою обвисшую шляпку, морщинки на лице, еще ярче проявившиеся после долгого путешествия, мой широкий нос, чересчур близко посаженные глаза. То была я, как и всегда. Но по крайней мере, я была чистая. Еще точнее сказать — омытая.

А шею прикрывал платочек.

Потом Гетти объявила:

— А теперь пойдем… в кабинет мистера Уидона!

Служанка так растянула это слово — «Уиииииидон», — что я перепугалась еще раньше, чем вошла в кабинет.

4

На двери кабинета, расположенного по другую сторону от холла, висела табличка с надписью «ФИЛОМОН УИДОН, БУХГАЛТЕР». В кабинете, под прямым углом к столу мистера Уидона, помещался еще один стол, за которым сидел его помощник, светловолосый юнец с ангельским лицом, представившийся как Джимми Пиггот и отличавшийся крайней робостью. Уидон оказался низеньким и плотным безусым мужчиной с вогнутой головой — я все написала правильно: с вогнутой головой, приплюснутой посередке. Прядки волос пересекали лысину, словно чернильные полоски. Уидон занял свое место (мне он сесть не предложил), нацепил очочки и принялся заполнять бумаги, одновременно задавая мне вопросы. Вопросы не слишком отличались от тех, на которые я уже отвечала в письме, но меня это не сильно заботило. «Преимущество повторения в том, что ты это уже делал раньше», — говаривал мой отец.

— Возраст?

— Сорок четыре года, сэр.

— Семейное положение?

Я ощутила прикосновение платка к своей шее.

— Не замужем, сэр.

Образ Роберта в моей голове то приближался, то исчезал из виду — словно пучок водорослей в воде у берега. Я знала, что не должна о нем упоминать. Если я не произнесу его имени, я не буду о нем так много думать. Если я не буду о нем так много думать, возможно, я его позабуду. Если я его позабуду, возможно, я перестану его хотеть.

Уидон интересовался самыми простыми обстоятельствами: мое предыдущее место жительства, моя семья, мои театральные пристрастия — я назвала оперетту, драму и цирк. Уидон не возражал.

— Опыт работы?

Я рассказала о своем опыте ухода за пациентами на дому, а потом решила добавить и то, что уже указывала в сведениях о себе: двухлетнюю работу в клинике для душевнобольных в Эшертоне, Дартмур (печально известной всем и каждому из-за пожара, уничтожившего здание в 1872 году). Но Уидон недовольно поджал губу:

— Работа в клинике — это одновременно и хорошо и плохо, мисс Мак-Кари.

Я замолчала, ожидая объяснений этой загадочной фразы. Уидон добавил менторским тоном:

— У нас в Кларендоне нет никаких «больных», только «пансионеры». Так вы должны их называть. Это джентльмены из хороших семей, приезжающие в Кларендон, чтобы успокоить нервы, расшатанные бременем громадной, серьезнейшей ответственности. Вам понятно?

— Да, сэр.

Ну ладно, это просто слово. «У каждого места свой особый словарь», — говорил мой отец. А еще я пришла к заключению, что они выбрали меня, заранее зная, что я работала медсестрой в клинике, потому что я их чем-то заинтересовала.

В конце концов Уидон протянул мне несколько листов бумаги. То были условия, известные мне заранее: восемьдесят фунтов в месяц, содержание, жилье, чистая униформа, отопление. От меня ожидалось пристойное, безупречное поведение. Я не имею права выходить замуж без выраженного согласия директора пансиона. Я имею право на полдня отдыха раз в две недели, однако я должна сообщать, какую постановку намереваюсь посетить, если планирую потратить свободное время на театр. Июнь 1882 года. Энн Мак-Кари. (Подпись моя выглядела точь-в-точь как это имя, записанное мелкими буковками — такими же, какие сейчас выходят из-под моего пера.) Уидон встал и спрятал бумаги.

— Вскоре вы познакомитесь с доктором Понсонби. А теперь я представлю вас вашему пансионеру.

Уидон ощутимо занервничал, как будто новичком был он сам.

5

Создавалось впечатление, что здесь произошло убийство, а теперь все заметают следы.

Служанки в голубой форме протирали всевозможные поверхности чуть ли не с яростью: перила, полы, стены. Позже я узнала, что в Кларендоне все, что не застлано ковром, будет многократно протерто, словно в наказание за недостаточную мягкость.

— Это из-за дождя, — пояснил Уидон, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж. — Все становится грязным.

По пути Уидон рассказал, что в Кларендоне два этажа, по десять комнат на каждом, по пять комнат в каждом крыле. Пансионеры умываются у себя, с помощью медсестер или самостоятельно, а туалет у них общий, в конце коридора. Нас в Кларендоне четыре медсестры и еще одна старшая сестра, и от меня ожидается, что я познакомлюсь и по мере сил буду уделять внимание другим пансионерам из крыла, в котором проживает мой подопечный (западное крыло, второй этаж). Уидон прибавил, что в Кларендон допускаются лишь пансионеры мужского пола из хороших семей и не принимаются мужчины из обычных либо плохих семей, а также женщины, вне зависимости от качества семьи.

— Женщин мы сюда не допускаем, — уточнил Уидон, чтобы развеять последние сомнения.

Быть может, это уточнение заставило бухгалтера по прибытии на второй этаж осмотреть меня с головы до ног. Я почти что слышала его мысли: «Мы также не допускаем сюда малопривлекательных медицинских сестер». Однако насчет последнего обстоятельства я быстро успокоилась. Навстречу нам вышагивала другая медсестра, она заполняла своими телесами почти весь коридор от стенки до стенки. Мне подумалось: неужели работа в Кларендоне заставляет женщин набирать вес? Моя коллега несла поднос с марлевыми тампонами, на ее поясе висела связка ключей. Неприветливое выражение ее воскового лица под высоченным чепцом ничуть не походило на доброжелательность Гетти. Уидон и сестра коротко переговорили полушепотом о состоянии пансионеров (выучи это слово, Энни!). Затем бухгалтер представил нас друг другу:

— Старшая медицинская сестра Мэри Брэддок. Энн Мак-Кари, преемница Бетти.

Все черты на лице Мэри как будто сползались к центру. Она взглянула на меня из этого клубка, не ответив на улыбку.

— Сочувствую тебе! — выпалила старшая медсестра и двинулась дальше по коридору.

Уидон пожал плечами с таким видом, как будто это была не самая почтительная дочь в семействе, однако ее высокое положение в фамильной иерархии оставалось неоспоримым.

— Вы должны извинить мисс Брэддок: мистер Икс — немного особенный пансионер.

Я плохо расслышала фамилию. Наверно, она какая-то иностранная.

Однако переспросить я не успела: Уидон пошел в ту же сторону, откуда появилась старшая сестра, — определенно это было западное крыло. С одной стороны коридора были закрытые двери, с другой — большие окна, выходящие на проспект Кларенс и на весь Портсмут, затянутый дождем. Так я определила, что комнаты пансионеров обращены к морю. Уидон продемонстрировал мне роскошный туалет в конце коридора, а затем остановился у последней боковой двери, негромко постучал и, не дожидаясь ответа, открыл.

И вот что меня поразило: Уидон обратился к дверному проему совсем иным голосом, исчезли прежние интонации чопорного клерка и строгого инструктора. Голос его стал почти как музыка, бухгалтер как будто агукал над ребеночком:

— Мистер Икс, здесь ваша новая медсестра, мисс Мак-Кари!

Произнося эту фразу, Уидон отодвинулся, пропуская меня вперед.

В комнате было совершенно темно.

Назад: Часть первая. Занавес поднимается

Дальше: Скрипка