* * *

Родился он в Перми в семье потомственных железнодорожников. Родители приехали в город по распределению после окончания Харьковского института железнодорожного транспорта. Отец, Хворостовский Степан Иванович, работал на паровозоремонтном заводе (ПВРЗ) начальником сборочного цеха, а мама, Екатерина Павловна, — в горкоме партии инструктором по транспорту. Когда началась война, Степан Иванович и его друг Анатолий Иванович Исаев, тоже железодорожник, встретились, выпили по стопке водки и отправились в военкомат с заявлениями об отправке на фронт. Им сказали, что они уже в армии, потому что железная дорога является военным объектом и они нужнее здесь, чем в окопах. Так и пошли они по своим рабочим местам. Отец позже рассказывал, что завод выпускал бронепоезда.

Перед войной в марте 1941 года родилась сестра Надежда. С Хворостовскими жили родители Степана Ивановича — Иван Захарович и Мария Ивановна, приехавшие с Украины. На дедушке и бабушке лежали все заботы по дому и детях, мать с отцом почти сутками пропадали на работе. Екатерине Павловне в горкоме выдавали талоны на спецпитание в столовую. Она всегда носила с собой судки — три небольшие кастрюльки, соединенные специальными скобами с ручкой. Всю еду, суп, кашу и сладкий чай или компот она приносила домой, детям. Сама не ела почти ничего. Дошла до того, что начала опухать от голода и падать в голодные обмороки. Она боялась, что ее положат в больницу и потеряется возможность приносить детям еду. Все-таки на работе заметили ее состояние и отправили «на откорм» в санаторий. Дедушка и бабушка тоже старались как могли. Выгоняли на подоконниках лук, редиску. Заводчанам давали участки земли за городом, где растили картошку и другие овощи. Картошку предварительно проращивали и сажали глазками.

В доме было двое детей и четверо взрослых, из которых трое разговаривали на украинском языке. Мама понимала украинский язык, но не говорила на нем, Надя говорила на русском, а Шура только на украинском. Оба ребенка картавили, не выговаривая буквы «р» и «л». Когда Шура пошел в школу, то его картавость и украинский говор вызвали непонятную для него веселость в классе. Русский язык он освоил быстро — кругом ведь русские, — а с картавостью покончил сам. С детства обладая музыкальным слухом, он быстро нашел нужную позицию языка и сам исправил неверное звучание букв.

Дома было радио — черный картонный репродуктор на стене, откуда часто звучала музыка — оперная, оркестровая, фортепианная. В семье любили оперу — слушали слабый звук из репродуктора, ходили в театр. В войну в Пермь была эвакуирована труппа Ленинградского оперного театра — певцы, балет. В спектаклях танцевала Уланова и совсем молодая Плисецкая. Родители брали с собой детей, с детства приучая их к хорошей музыке. Шура часто пел вместе с бабушкой, которая на Украине в своем селе пела в церковном хоре. У него обнаружился чистый, звонкий голос и хороший слух. Особенно его привлекала фортепианная музыка, он часто устраивал дома игру, смастерив из двух чемоданов «фортепиано», — перебирал пальчиками «клавиатуру» и пел разные песни. Еще в детском садике он впервые увидел рояль и испытал настоящее потрясение, прикоснувшись к клавиатуре. Родители видели его тягу к музыке и желание играть.

После войны часто разыгрывались государственные лотереи, выпускались облигации. Людей обязывали покупать некоторое количество облигаций, чтобы поднять народное хозяйство, разрушенное войной. Покупали и родители Шуры. Вдруг на одну из облигаций выпал большой выигрыш. Решено было купить детям пианино. В то время в продаже много было хороших трофейных инструментов. Купили замечательное немецкое пианино фирмы Wilhelm Velten из Бреслау. Шура как раз закончил первый класс.

Осенью его повели поступать в музыкальную школу. Оказывается, надо было пройти испытания и выдержать конкурс. Проверили его чувство ритма, настукивая сложные ритмические рисунки. Потом проверяли музыкальный слух, нажимая несколько клавиш вместе и прося пропеть каждый звук. Это для него не составило никакого труда. Педагоги, удивившись, нажимали клавиши чуть ли не кулаком — все равно он хорошо различал каждый звук. В стороне от членов комиссии, не участвуя в процедуре, сидела пожилая женщина. Вдруг она сказала:

— Этого мальчика я беру себе. Он мне понравился, очень музыкальный ребенок.

Оказывается, это была заслуженная учительница, уже на пенсии. Она не могла ходить на работу, а занималась дома с несколькими учениками, которых выбирала сама. Обычно она брала более способных девочек, но здесь изменила своим правилам.

Этот период Шура вспоминал как лучшее время из детства. К учительнице он ходил с большим удовольствием, хоть и приходилось идти через весь город. Занятия напоминали увлекательную игру. Они много разговаривали о прослушанной музыке, разбирали музыкальные фразы в образах — например, «Шествие гномов» Грига. Вначале учительница играла. Потом спрашивала:

— Ты видишь, как они идут друг за другом? Ты слышишь, как они топают маленькими ножками?

Шура был очень впечатлительный и музыкальный мальчик. Он все видел и слышал. Рисовал музыкальные образы. Учительнице, вероятно, было приятно заниматься с ним, а ему интересно было на ее занятиях. Он быстро, на лету все схватывал и скоро уже начал осваивать программу третьего и четвертого классов. Приходя домой, играл и рассказывал — о чем эта музыка. Главным слушателем всегда была бабушка. Она часто просила Шуру сыграть что-нибудь. «Пастушок» и «Веселый крестьянин» были ее любимыми пьесами. Позже она сама рассказывала мне:

— Вин грал, а я плакала, так гарно вин грал!

Педагог серьезно относилась к постановке рук. Ей нравился «аппарат» Шуры — широкая ладошка с длинными подвижными пальчиками. Играл он мягко, не тарабаня по клавишам, как обычно любят играть дети. У него было «мягкое туше», как она говорила, и ей это нравилось. Но этот прекрасный период длился недолго — два года.

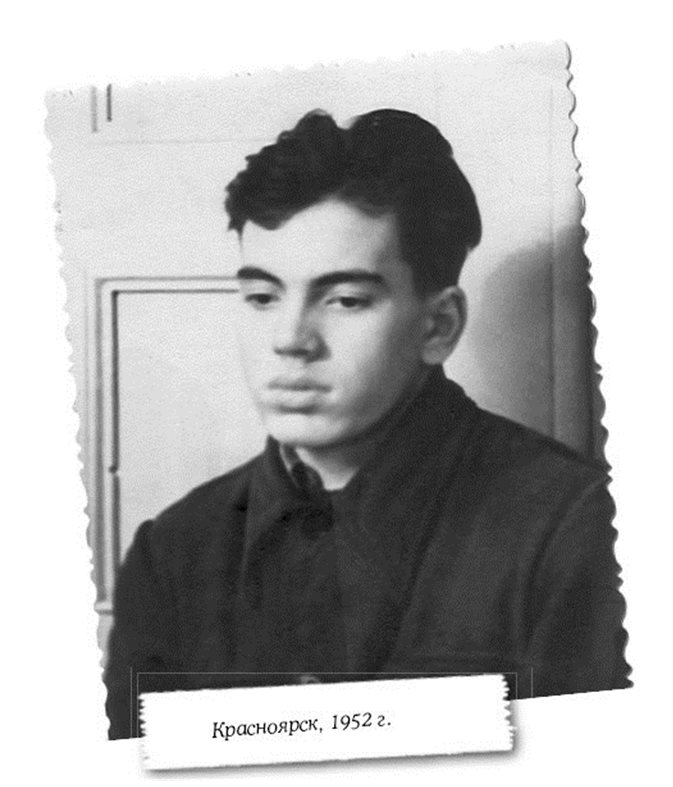

После окончания академии в Москве отец получил назначение на руководящую должность на Красноярскую железную дорогу. Семья переехала в Красноярск. Шурику было десять лет. Переезд, новая школа № 29. Чужой город. Для впечатлительного мальчика — большой стресс. Они с мамой пошли в музыкальную школу № 1, что на улице Сурикова. Новая учительница по фортепиано, маленькая, почти такого же роста, как Шура, с вечно испачканными в чернилах пальцами, безразличная, иногда насмешливая и ехидная, поразила мальчика. Она сильно проигрывала в сравнении с его прежней пожилой, интеллигентной, мягкой и доброй учительницей.

Стиль преподавания и требования к постановке рук были теперь совсем другие. Вместо мягкой игры требовался «крепкий звук». Руки, вместо плавного скольжения, скакали по клавиатуре, выбивая каждую ноту. Учительницу это смешило, она звала свою подругу посмотреть на забавного мальчика, и обе весело смеялись над ним. Ребенок был в ужасе от такого обращения — не понимал, чего от него хотят, почему не дают играть так, как он привык. Бабушка удивлялась — раньше его не могли отогнать от пианино и с трудом заставляли делать уроки в общеобразовательной школе, а теперь он почти не подходил к инструменту. Бабушка сказала маме, стали расспрашивать Шуру. Пришлось рассказать о своих впечатлениях. Мама пошла в музыкальную школу и попросила отдать мальчика опытному педагогу, потому что в Перми он считался талантливым и занимался у заслуженной учительницы. Его перевели в другой класс. При первом свидании со своим новым учеником опытный педагог сверкнула на него черными пронзительными глазами и сурово сказала:

— Значит, ты решил выбирать себе учителя! Не нравится, как тебя учат! Что ж, ты пожалеешь об этом! Узнаешь, почем фунт лиха!

Эти слова, да еще сказанные таким тоном, прозвучали как приговор. Вот теперь Шура понял, что такое лихо! Он играл одну и ту же пьесу, получал двойку, шел домой. На следующем уроке повторялось то же самое. И так целый учебный год. Когда в конце года на зачетном концерте перед комиссией он проиграл эту пьесу, его подозвали к столу комиссии и спросили:

— Саша, ты здоров? Что с тобой? Почему так играешь?

Через некоторое время Хворостовские получили письмо из школы, где сообщалось, что Шура отчислен по причине профнепригодности. Он почувствовал облегчение оттого, что больше никогда не увидит эту злую учительницу. Позже он видел только ее фотографию на Доске почета в музыкальной школе. Она считалась очень хорошей учительницей музыки.

Так закончилось Шурино обучение в музыкальной школе.

Теперь, освободившись от музыкальных занятий, он увлекся чтением художественной литературы. Читал все, что попадало под руку, — Гоголя, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гюго, Дюма, Жюля Верна, Джека Лондона, советских писателей. Любил фантастику, приключенческую литературу. Читал где попало — дома, на уроках, положив поверх книги учебник. Его ругали за чтение посторонней литературы, а не «программной». Школа жаловалась родителям, родители — школе. Все домашние — дедушка, бабушка, мама, Надя — следили, чтобы Шура не читал «посторонних» книг. Отец решал такие отклонения от правил с помощью ремня:

— Надо уроки учить, а не ерундой заниматься!

— Не все же время их учить!

— Вот-вот! Учить уроки!

Мама понимала и жалела сына. Мальчик не такой, как все — застенчивый, задумчивый, впечатлительный.

А он, начитавшись, переживал все перипетии сюжета, представляя себя рядом с героями книг — Робинзоном, Немо, Гаттерасом, Смоком Беллью. Сколько героических событий было в книгах! Взрослые не хотели понимать его. Постепенно он замыкался в себе, становился молчаливым. Мама даже показывала его врачу — мальчик молчит!

Раньше в наших квартирах всегда звучала музыка по радио. Очень часто классическая. Это был особый домашний звуковой фон, своеобразная тишина дома — тихая хорошая музыка. Она напоминала Шурику его увлечение музыкой, так неудачно закончившееся в Красноярске. Иногда он подходил к пианино, трогал клавиши, но играть не решался. Ведь он умел играть много вещей, даже за четвертый класс музыкальной школы, там, в Перми. А здесь? Что с ним случилось? Почему он не играет? Почему «им» он не нравится, если там его любили? Им овладело какое-то непонятное чувство. Хотелось играть, а заставить себя играть он не мог. Так продолжалось год или два. Мама заметила, что с сыном творится что-то неладное. На ее настойчивые расспросы он сказал, что хотел бы играть, но в эту школу не пойдет. Мама его успокоила:

— Я обязательно что-нибудь придумаю. Попробую найти педагога по фортепиано, а папу мы уговорим.

В те годы в Красноярске многие музыканты, закончившие концертную деятельность, давали частные уроки для детей. Екатерина Павловна искала такого педагога, который любит детей и музыку, как пермская учительница. Ее познакомили с Марией Феодосьевной Добранц. Когда-то, еще до революции, она окончила консерваторию в Москве, помнила выступления Рахманинова, занималась концертной деятельностью. У ее мужа, знаменитого красноярского врача, собирались городские сливки общества. Звучала фортепианная музыка, романсы. Мария Феодосьевна блистала своей красотой, играла на фортепиано. После смерти мужа она, чтобы прокормиться, стала давать частные уроки игры на фортепиано для детей и юношества.

К ней и пришла Екатерина Павловна. Рассказала о злоключениях, которые пришлось пережить ее сыну при обучении музыке. Мария Феодосьевна согласилась с ним заниматься. С ней в доме жила еще ее сестра — Елена Феодосьевна. Они обе очень ласково приняли Шуру, особенно Елена Феодосьевна. Она встречала его на пороге, обнимала, провожала до инструмента.

Методика преподавания у Марии Феодосьевны была совсем другая, нежели в школе. Предварительно проиграв произведение, она спрашивала мнение ученика. Если нравилось, начинали учить. Однажды, перед зимними каникулами, она проиграла знаменитый прелюд Рахманинова, рассказала историю — или, скорее, легенду — его создания. Потом сказала:

— Но тебе еще рано его играть. Сегодня ты не сможешь.

Но Шура уже загорелся:

— Дайте мне ноты, хоть на каникулы! У меня же есть десять дней, я поиграю!

Через десять дней он пришел и сыграл прелюд на память. Этот прелюд сопровождает его всю жизнь. Шура часто играл его на разных концертах, играет дома и сегодня.

Что это было? Педагогический прием, хитрость? Или учительница не знала действительных возможностей своего ученика? Такое повторилось еще несколько раз. Вроде как «на спор» был выучен вальс Шопена № 7, пьеса из «Времен года» Чайковского.

В девятом классе общеобразовательной школы занятия прекратились, нужно было оканчивать школу, получать аттестат зрелости.

После окончания школы встал вопрос, куда идти дальше. Музыкальная карьера отпала сразу — не было никакого документа о музыкальном образовании, даже об окончании одного класса. Кроме того, родители считали, что нужно получить образование настоящее, техническое. Музыка — это развлечение в свободное от работы время. Шура хотел получить специальность железнодорожника, но института такого в Красноярске не было, а ехать в Новосибирск не разрешил военкомат, выдав приписное свидетельство. Решил поступать в Лесотехнический институт на специальность лесоинженера. Там много транспорта — тракторы, тягачи, автомобили, поезда, — дороги, механизмы, геодезия, картография… Поступил.

Когда учился на третьем курсе, все газеты страны запестрели лозунгами: «Советская власть — это электрификация всей страны плюс химизация производства!» Короче — все на химию! Перевелся на химический факультет на специальность «Технология неорганических веществ». Так Шура стал химиком, хотя никогда раньше не хотел этого.

Позже, уже после окончания института, когда мы с Шурой были в Киеве в гостях у его дяди Антона Ивановича Хворостовского, я услышала, как тот сетовал:

— Не повезло тебе, Шура, что у тебя родители не евреи. Будь они евреи, ты был бы не химиком, а музыкантом. Там твое место!

Но, сказать по правде, он фактически был музыкантом. Много играл, постоянно разучивал новые вещи. Работал пианистом в секции художественной гимнастики, аккомпанировал певцам, играл в оркестрах. Работал профессионально, вот только зарплату за труд получал маленькую, ввиду отсутствия документа о музыкальном образовании. Приходилось брать больше работы. Хотя в свое время получаемые им деньги были хорошей добавкой к нашему скудному заработку.

Что поделаешь, жизнь не переиграешь. Как говорят моряки, она как тельняшка — белая полоса, черная полоса. Вот только, мне кажется, черные полосы шире, чем белые…

Вскоре в музыкальной судьбе Шуры произошел еще один неприятный поворот. Во время работы над дипломом по научной тематике на кафедре он мастерил какой-то прибор. Вдруг прямо у него в руке сломалась стеклянная трубка, перерезав сухожилие на мизинце. В больнице хирург сухожилие не нашла, предложила отрезать палец, чтоб не мешал играть на фортепиано (Шура ей сказал, что он пианист). До сих пор он не может спокойно вспоминать этот эпизод. Отрезать палец он, естественно, не позволил, но что делать дальше, не представлял. Как теперь играть с неполноценной правой рукой? Много труда положил он, чтобы опять играть, как прежде. Пришлось переменить позицию руки с негнущимся пальцем. Учиться играть правой рукой заново. Шура придумывал для себя специальные упражнения, гаммы, этюды. После этого он, как я уже говорила, много работал профессионально, и никто не замечал, что у него что-то не так с рукой.

Шуру знали в городе многие музыканты. Мне очень нравилось, как с ним разговаривал Ананий Ефимович Шварцбург, художественный руководитель Красноярской филармонии. Сам хороший пианист, играющий Рахманинова, в том числе и знаменитый прелюд, он высоко оценил трактовку и исполнение этого произведения Шурой. Я видела их встречу, и меня поразило очевидное уважение этого корифея музыки к молодому человеку.