Книга: Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

Назад: Горячие башни

Дальше: Древний лед

Быстрые воды

В свои 27 лет океанограф Генри Стоммел плыл по воле волн. Молодой ученый, он понимал, как важно выбрать в научном плавании свой верный курс, но не знал, какое именно направление может стать для него таковым. По совету коллеги из Океанографического института в Вудс-Хоуле Стоммел прочитал статью по гидродинамике, посвященную некоторым аспектам движения воды. Это был долгожданный глоток чистой науки, не связанной ни с какими военными целями, которые доминировали в то время в научном мире и претили пацифисту Стоммелу. Эта тема его заинтересовала. Вскоре после того в одном из нью-йоркских дансингов его познакомили с Карлом Густавом Россби, основателем факультета метеорологии в Чикагском университете, где во время войны преподавала юная Джоан Джеролд. Эта встреча и предопределила дальнейшую судьбу Стоммела в науке.

Мир тесен, и вскоре после той встречи Стоммел получил приглашение провести семестр в Чикагской лаборатории Россби. Ему понравился стиль, в котором Россби излагал свои мысли на лекциях. Хотя Стоммел не любил простых истин, самой простоты он не боялся. В стремлении понять атмосферную циркуляцию Россби делал смелые физические упрощения, и эта смелость привлекла молодого ученого. Ему казалось, что это некоторым образом перекликалось с его личным опытом. В подростковом возрасте ему выписали очки, но из-за опечатки в рецепте сделали слишком сильные линзы. В них он с трудом видел, что написано в учебниках и на школьной доске, и потому старался свести сложную задачу к проблеме, видимой мысленным взором и решаемой путем размышлений.

Задача, которую Стоммел выбрал теперь, сводилась к короткому вопросу: почему основные течения в Мировом океане асимметричны? Известно об этом было давно, однако никто до сих пор не попытался ответить на этот вопрос. Во всех крупных океанических бассейнах земного шара течения на западной стороне были заметно сильнее, чем на восточной. Это было верно и для Атлантического, и для Тихого, и для Индийского океанов, несмотря на совершенно разные береговые линии и донные ландшафты. Если топография не может объяснить асимметричность течений, подумал Стоммел, что тогда может? Вспоминая смелые упрощения Россби, он представил себе океанический бассейн прямоугольной формы, проще, чем у обычной ванны, и возмутил его спокойствие воздействием всего трех факторов – ветра на поверхности, трения на дне и вращения Земли. Затем вручную, с помощью логарифмической линейки, скрупулезно рассчитал влияние этих факторов на океан и, к своему удивлению, обнаружил, что в этой простой модели океана течения также преобладают на западе. Свои результаты он изложил в пятистраничной статье под названием «Интенсификация ветровых океанических течений в западном направлении».

Так, когда ему не исполнилось еще и 28 лет, он создал новую науку – динамическую океанологию, целью которой было понять, как движется вода в океане. Стоммел показал, что с помощью физики и математики можно описать крупномасштабное движение океанических вод. На тот момент у него не было даже ученой степени, чего он поначалу стеснялся, несмотря на мнение опытного океанографа Колумбуса Айзелина, директора Океанографического института. Стоммел написал Айзелину с просьбой дать совет, следует ли ему получить докторскую степень, на что тот ответил: «Если вы собираетесь сделать профессиональную карьеру в области геофизических наук, сомневаюсь, что докторская степень будет хоть сколько-нибудь вам полезна. Это отнимет у вас массу времени и к тому же обойдется в приличные деньги». Движение океанических вод могло быть, по крайней мере в некоторых его аспектах, выведено из очень простых физических законов. Вот как Стоммел описал это много лет спустя: «Существует гигантский гидродинамический механизм океана… [который] приводится в действие тем, как воды реагируют на ветры, дующие над их поверхностью, и на различия в плотности, которые поддерживаются климатическими условиями на разных широтах». Другими словами, хороший механик при должном упорстве мог понять, как работает эта океаническая машина.

Но тут присутствовал один важный момент: Стоммел считал, что «гидродинамический механизм океана» можно описать с помощью законов движения жидкостей, однако не верил, что на основе этих законов можно понять океан. Он был слишком сложен, а законы слишком общи. Для более глубокого понимания океана, по мнению Стоммела, требовался интеллектуальный прорыв, озарение, с последующей отработкой идеи. Это озарение происходило в областях сознания, находящихся за пределами рационального мышления и даже языка, и приводило к рождению того, что Стоммел называл «образом-затравкой». А далее начинался процесс многократного соотнесения этого «образа-затравки» с реальностью, представленной в виде наблюдений за океаном. Стоммел сравнивал это с процессом кристаллизации или, точнее говоря, с попыткой (зачастую неудачной) сформировать «затравку» из насыщенного раствора идей и затем вырастить ее в полноценный кристалл. Ему было хорошо знакомо это состояние: когда у него накапливалось достаточно идей по поводу конкретной проблемы, но озарение так и не наступало, он впадал в состояние, подобное трансу. В своих мемуарах Стоммел писал: чтобы стимулировать озарение, «я расфокусирую ум, перестаю сознательно сосредоточиваться на этой проблеме, дабы позволить отдельным идеям перемешаться и слиться в нечто, подобное галлюцинаторному видéнию. По сути, я пытаюсь поднять когнитивную температуру до некоего порога, когда концептуальная структура на несколько дней полностью исчезает, а затем пытаюсь снова ее понизить, чтобы увидеть, что из этого выкристаллизуется». Одного такого раунда редко бывало достаточно. Когда же «образ-затравка» в конце концов выкристаллизовывался, Стоммел проверял его на соответствие реальным наблюдениям, чтобы узнать, сумел ли его разум достичь истинного понимания океана.

* * *

Генри Стоммел рос на берегу океана, в Бруклине и на Лонг-Айленде. Он изучал математику и астрономию в Йельском университете, а в 1942 г. по убеждениям отказался от военной службы. Хотя он не скрывал своих пацифистских взглядов, его направили преподавать математику другим молодым людям, которые обучались по программе ускоренной подготовки офицеров военно-морского флота и изучали математику для навигационных целей. Тем не менее Стоммелу эта работа нравилась. После войны он поступил в богословскую школу Йельского университета, но вскоре понял, что реальность, предлагаемая религией, удовлетворяет его ничуть не больше, чем та, что предлагалась войной.

Еще в 1944 г. благодаря образованию и опыту преподавания на курсах ВМФ Стоммел сумел получить исследовательскую должность в небольшом, но динамично развивавшемся Океанографическом институте в Вудс-Хоуле. Он пробовал себя в разных областях, но ничто не увлекало его по-настоящему. Молодой ученый дрейфовал безо всякой цели – и мог бы дрейфовать так и дальше, но (как он любил говорить) ему повезло. Он оказался в том месте и в то время, где и когда государство активно финансировало научные исследования. В первую очередь это делали военные: они вливали в науку огромные деньги и ресурсы, рассчитывая, что та обеспечит им безопасность полетов, поможет скрывать и обнаруживать в океане подводные лодки и т. д. и т. п. Но прежде всего Стоммелу повезло в том, что его окружали увлеченные люди, неравнодушные в том числе и к его судьбе.

Любопытно, что его первым жилищем в Вудс-Хоуле стал бывший дом священника местной церкви – добротное здание, где во множестве комнат обитала разношерстная компания океанографов, состав которой регулярно менялся. По дороге из дома на работу Стоммел видел гавань и каждое утро проверял, все ли суда стоят на якорях. Его мир одновременно был маленьким и огромным, наполненным холостяцкой беззаботностью и приключениями в водах Атлантики, омывавших берега Кейп-Кода. Старый дом тоже походил на корабль. Внутри него границы между работой и жизнью стирались. Там царила атмосфера свободы, розыгрышей, юмора, подчас грубоватого, и интеллектуальных бесед. В этом уникальном сборище молодых ученых каждый был специалистом в своей области, но разделял общую для всех страсть к океану.

Бывал Стоммел и на исследовательских судах, которые выходили в прибрежные воды и дальше, в открытый океан. По его собственному признанию, он не был прирожденным моряком и оказался довольно неумелым техником. У него не получалось справиться даже с таким простым делом, как измерение забортной температуры в холодных зимних водах залива Мэн. Стоммел не понимал, для чего нужны эти измерения, точность которых вызывала у него сомнения. Батитермограф – самопишущий прибор для измерения температуры воды с регистрацией ее распределения по глубине – был таким же «неумелым», как он, и имел массу технических недоработок. В результате во время таких экспедиций Стоммел старался держаться подальше от коллег-океанографов и их тяжелых приборов, которые те закидывали за борт. Тем не менее ему нравилась мысль, что он находится в океане, и, когда его не одолевали приступы морской болезни, нравилось и само пребывание в нем. Стоммел пришел к убеждению, которое осталось с ним на всю жизнь, что для того, чтобы узнать океан, нужно провести в нем много времени. Только так, полагал он, можно развить в себе физическое ощущение воды, интуитивное понимание того, как она движется, в масштабах, несопоставимых с человеческим опытом. Кроме того, мореплавание давало Стоммелу возможность учиться сотрудничать и налаживать отношения с разными людьми. «Работа в море сглаживает острые углы и делает нас лучше в человеческом плане», – позже писал он.

Океанографический институт в Вудс-Хоуле в те годы был маленькой научно-исследовательской Утопией. Управление военно-морских исследований вкладывало в него значительные средства не только в знак признания недавних заслуг океанографии, но и потому, что нуждалось во всех новых знаниях об океане на фоне разворачивающейся новой войны – холодной. Во время коротких выходов в море Стоммел изучал верхние слои океана в попытке понять закономерности распределения холодных и теплых слоев, чтобы американские подводные лодки могли научиться прятаться в акустической тени, возникающей в результате искривления звуковых волн на границах раздела. Мысль, что таким образом он становится причастен к войне и насилию, была мучительна для пацифиста, однако он понимал, что эти знания необходимы для защиты его страны, и к тому же таковы были условия, на которых ВМФ выделял средства на другие исследовательские программы, позволявшие углубить понимание физики океана. Отказаться от возможности больше узнать об океане было бы глупо.

В 1948 г. продолжавший размышлять о результатах расчета ветровых течений Стоммел отправился в Великобританию, взяв с собой копию своей пятистраничной статьи. В теории он понял, как вращение Земли влияет на движение вод в Мировом океане, однако непосредственные наблюдения за океаном показывали, что это движение настолько же упорядочено, насколько и хаотично. Чтобы во всем разобраться, требовалось начать с гораздо меньших масштабов. Для этого Стоммел и пересек океан: он собирался, в прямом и переносном смысле, постучаться в дверь человека, который изучал странное поведение потоков жидкостей и газов, называемое турбулентностью. Такое поведение демонстрировали и дым, поднимающийся из труб, и семена, несомые ветром, и воздушные шары, взлетавшие над толпами взволнованных зрителей в Гайд-парке и Брайтоне (регистрационные бирки с этих шаров, найденные после их падения, ответственных граждан призывали присылать обратно). Из такого рода наблюдений этот человек, Льюис Ричардсон, вывел обманчиво простое уравнение, описывающее скорость разделения объектов в турбулентном потоке.

Интерес Ричардсона к турбулентности возник в связи с родившейся у него еще в начале 1920-х гг. мечтой научиться «прогнозировать погоду с помощью численного процесса»; другими словами, он хотел научиться предсказывать будущее посредством манипуляций с числами. Чтобы достичь этой цели, требовалось составить математические уравнения, которые бы точно описывали атмосферную циркуляцию, а также учитывали факторы, нарушающие движение воздушных масс, такие как их столкновение друг с другом и контакт с растительностью и горами на поверхности земли. Ричардсон осознавал всю важность атмосферной турбулентности, хотя и признавал, что для целей численного прогнозирования ему придется значительно упростить мировую погоду, разбив ее на воображаемые упорядоченные квадраты со стороной 200 км. В пределах этих квадратов все сложные турбулентные явления сводились к одному числу.

Спустя три десятилетия Ричардсон переключил внимание с природных систем на человеческие. Убежденный пацифист, как и Стоммел, он пытался с помощью математики объяснить, почему происходят войны и разворачиваются гонки вооружений. Ученый считал это более важным, чем понимание того, как ведут себя турбулентные потоки, управляющие погодой на нашей планете. Тем не менее прибывший из-за океана Стоммел сумел убедить его вернуться к исследованию физических систем. Раньше наблюдения Ричардсона ограничивались только движением атмосферы. Теперь же они вместе со Стоммелом решили ответить на вопрос, насколько океан похож на атмосферу.

Для начала исследователи провели водную версию тех экспериментов, с помощью которых Ричардсон два десятилетия назад изучал турбулентную диффузию в воздухе, используя для этого воздушные шары и другие объекты. Даже много лет спустя Стоммел не мог без улыбки вспоминать, как выкопал из сырой тяжелой земли в саду Ричардсона несколько корней пастернака (да-да, пастернака!), после чего на холодной кухне они нарезали их на одинаковые кусочки, тщательно взвешивая каждый, и отправились с ними к озеру. Там они прошли в самый конец причала и стали бросать кусочки пастернака в воду, измеряя увеличивающееся расстояние между ними с помощью импровизированного измерительного прибора, сооруженного Ричардсоном из палочек и отрезков шнура.

Между тем выбор пастернака для эксперимента был далеко не случаен. Свойства пастернака таковы, что, если бросить его в океан, он почти полностью погрузится в воду и будет плавать, лишь слегка выглядывая наружу и, таким образом, не подвергаясь воздействию ветра. Благодаря этому свойству обычный пастернак – плавучий и хорошо заметный на воде – оказался отличным материалом для океанографических измерительных буйков. В этом Ричардсон и Стоммел были схожи: когда им приходилось выбирать между двумя подходами – простым и надежным или сложным и подверженным рискам, – оба всегда выбирали первый. В более позднем возрасте Стоммел признавался, что считал себя не очень хорошим математиком и это влияло на его методы работы. «Когда я вижу потрясающие таланты некоторых моих коллег – математиков, разработчиков приборов, мастеров извлечения информации из массивов данных, людей с энциклопедическими знаниями, научных управленцев с замечательной способностью принимать правильные решения, – я осознаю, насколько ограниченными, почти любительскими являются мои собственные идеи, – впоследствии объяснял он. – Поэтому, когда у меня появляется какая-нибудь хорошая идея, я просто передаю ее тем, у кого есть необходимые таланты, чтобы развить ее. На самом деле это не щедрость, а обычный прагматизм». Тем не менее, по признанию Стоммела, у нехватки математических знаний была и положительная сторона: это заставляло его прибегать к полезным упрощениям, а также искать сотрудничества с другими.

Ричардсон не испытывал подобных внутренних конфликтов. Полет его мысли не знал ограничений, а сила воображения намного превосходила вычислительные возможности того времени. Так, он рассчитал, что для реализации его мечты о численном прогнозировании погоды требуется огромная вычислительная мощь, которую – в те времена, когда единственным вычислительным устройством был человеческий мозг, – Ричардсон оценил в 64 000 «человеческих компьютеров». Но эта цифра его не смутила. Он был увлечен идеей о том, что будущее состояние атмосферы можно прогнозировать на основе знания ее текущего состояния и конечного набора уравнений, которые описывали бы движение частиц воздуха.

Конечно, Ричардсон признавал, что науке пока не хватает знаний, чтобы свести все характеристики атмосферы к простым уравнениям, и некоторые особенности погоды требуют дальнейшего изучения. Поэтому он ратовал за проведение исследований в водном «фундаменте» великого метеорологического «театра», в частности за изучение так называемых вихрей – мощных, закручивающихся спиралью потоков воды, которые образуются в крупных морских течениях, таких как Гольфстрим. Турбулентность была слишком значимым и интересным явлением, чтобы оставлять его без внимания. В то же время можно – и даже необходимо – было приступать к решению численных задач, не дожидаясь, пока это явление станет полностью понятно. Ричардсон начал исследования турбулентности с наблюдений за воздушными шарами и струями дыма, затем продолжил с помощью мысленных экспериментов и, наконец, оказался вместе со Стоммелом на берегу озера с миской нарезанного пастернака в руках.

Стоя в конце причала и бросая в воду по два кусочка пастернака, Ричардсон и Стоммел смотрели, как те удаляются друг от друга, и пытались выявить закономерность. На основе своих наблюдений за 45 парами пастернака, дрейфующими по поверхности шотландского озера, они пришли к выводу, что в озерной воде энергия распространяется точно так же, как в атмосфере. Этот результат перекликался со статьей, опубликованной Ричардсоном почти 30 лет назад, в 1920 г., в которой было выдвинуто контринтуитивное предположение, что вихри действуют как «термодинамические двигатели в пребывающей под воздействием силы тяжести атмосфере», которые увеличивают, а не рассеивают энергию системы. Совместная статья Ричардсона и Стоммела вошла в историю как своей дерзкой первой строкой («Наши наблюдения за относительным движением двух плавающих кусочков пастернака показали»), так и заключительным выводом о том, что в атмосфере и океане наблюдаются схожие формы турбулентной диффузии. При этом ученые отметили важную роль масштаба: то, что происходит в ванне с водой, значительно отличается от того, что происходит в озере, а происходящее в океане еще сложнее.

Но не статья о пастернаке, а новая публикация Стоммела, посвященная Гольфстриму, вызвала всплеск интереса к этой теме: началась новая эра исследований этого океанического течения, что, в свою очередь, привело к более глубокому пониманию общих принципов циркуляции воды в океанах. Однако вопросам о роли турбулентности в циркуляции океана, поднятым Стоммелом после встречи с Ричардсоном, пришлось ждать своего часа. Эти проявления движения воды невозможно было ни объяснить, ни игнорировать – они были подобны призрачному морскому существу, которое видели лишь мельком и об истинной природе которого ничего не было известно. А пока Стоммел охватывал мысленным взором разномасштабные явления – от круговорота воды в океаническом бассейне, где Гольфстрим был всего лишь одной из составляющих, до тех сил, которые заставляли плыть по той или иной траектории кусочки пастернака, – и пытался связать их воедино. Но потребовались годы и даже десятилетия, прежде чем эти две модели океана – в большом и малом масштабе – сложились в понимании океанографов в единое целое. Когда это произошло, забавная попытка исследовать турбулентную диффузию при помощи кусочков пастернака на шотландском озере предстала первым важным шагом к глобальному пониманию океана. Но пока все это было делом будущего.

* * *

Вода в океане создает мощнейшее давление. Толща воды всего в 10 м давит с той же силой, что и вся толща земной атмосферы. На глубине 2 км давление воды возрастает до 200 земных атмосфер. Именно поэтому глубины земного океана остаются почти таким же малоизученным местом, как поверхность Луны. И именно поэтому океанографам потребовалось так много времени, чтобы объяснить те эмпирические знания, которые известны любому моряку. Опытные моряки знают, что вода движется очень быстро, одновременно упорядоченно и хаотично; они знают, где какие течения проходят и где какие ветры дуют; и они также знают, что океан очень изменчив. Но эти знания не дают объяснения тайнам водной стихии. Чтобы проникнуть в эти тайны, нужны измерительные приборы и идеи.

Долгое время океан, который знали моряки, с его хаотичным движением, не соответствовал описаниям, сделанным учеными. На протяжении большей части человеческой истории сведения об океанах собирали, бросая за борт парусных кораблей приборы, привязанные к тросам. Неудивительно, что полученные данные ограничивались в основном поверхностными течениями и ветрами. Бутылки, брошенные в воду, могли дать примерное представление о скорости движения воды в самом верхнем слое, но добыть сведения о более глубоких слоях было почти невозможно. Соленая вода, давление, сильные течения и морские обитатели будто сговорились, чтобы сделать бóльшую часть существующих приборов бесполезными. Если пустить зонд по течению, как отследить его перемещение и потом найти среди океанских просторов? А как узнать хоть что-то о глубоководных течениях? Из-за всех этих трудностей людям было мало что известно об океанских глубинах. В результате те, кто изучал океаны, долгое время считали, что ничего особенного там не происходит.

Несмотря на это, многие знания об океане были получены эмпирическим путем. Ключевым эпизодом в истории изучения океанических течений стало открытие, сделанное в 1751 г. Генри Эллисом, капитаном английского корабля, на котором перевозили рабов. Эллис заметил, что, если в теплых экваториальных водах опустить ведро на достаточно большую глубину, оно всегда наполняется холодной водой. Единственным объяснением такого присутствия холодной воды в постоянно жарком климате было то, что она перетекала сюда из более холодных широт – с севера или юга. В 1798 г. Бенджамин Томпсон (также известный как граф Румфорд) опубликовал эссе под названием «О распространении тепла жидкостями», в котором указал, что, в отличие от пресной воды, которая начинает расширяться при охлаждении ниже 4 ℃ и продолжает делать это, пока не замерзнет, морская вода при охлаждении, наоборот, сжимается. При этом увеличивается ее плотность, продолжал Румфорд, поэтому холодная морская вода всегда опускается в глубины океана. Из этих физических свойств воды естественным образом проистекала идея замкнутой циркуляции. Румфорд утверждал, что в океане происходит непрерывная циркуляция воды, состоящая из направленного к экватору глубинного потока холодной воды и поверхностного потока теплой воды в обратном направлении. Значение ветров, которые долгое время считались главной силой, перемещающей воду в океанах, померкло по сравнению с этим мощным круговоротом воды, приводимым в движение температурой и плотностью.

Много лет спустя, в 1860-х гг., английский естествоиспытатель Уильям Карпентер, занимавшийся поиском новых видов морских лилий (иглокожих, обитающих на значительных морских глубинах) в Северной Атлантике, обратил внимание на район между Шетландскими и Фарерскими островами, где теплые и холодные глубинные воды находились в непосредственной близости друг к другу. В результате он разработал теорию, которую назвал «общей океанической циркуляцией» (с акцентом на первом слове, чтобы отличить ее от теории локальной циркуляции). Сделанное им «грандиозное обобщение» состояло в том, что воды Мирового океана перемещались по всей планете. Холодная вода, опускавшаяся на глубину на полюсах, постоянно сменяла теплую воду у экватора, которая переносилась на север такими течениями, как Гольфстрим. Аналогичное перемещение воды происходило и в Южном полушарии.

Не все были с этим согласны. Уже известный нам шотландский самоучка Джеймс Кролл имел свое мнение о роли ветра и плотности воды в океанической циркуляции. Его теория ледниковых периодов основывалась на том, что нарушения равновесия земного климата были связаны с долгосрочными изменениями в эксцентриситете планетарной орбиты. Чтобы эта теория работала, ветры должны были быть важной движущей силой циркуляции океана. Кролл утверждал, что, когда на полюсах начинается накопление льда, это, в свою очередь, запускает и другие механизмы обратной связи и, в частности, усиливает пассаты, которые смещают Гольфстрим к северу и тем самым усиливают незначительный охлаждающий эффект, вызванный астрономическим фактором. Из-за отсутствия достаточных доказательств спор между Кроллом и Карпентером о том, что является главной движущей силой океанической циркуляции – поверхностные ветры или глубинные холодные течения, – на время зашел в тупик.

К 1870-м гг. появление механических приборов, способных выдерживать огромные давления на океанских глубинах и противостоять коррозийному действию соленой воды, наконец-то дало возможность проводить точные измерения в океане. В ходе последовавших экспедиций были сделаны десятки тысяч таких измерений. Первой стала британская экспедиция на корабле «Челленджер» – самое дорогостоящее и масштабное на тот момент исследование Мирового океана. «Челленджер» провел в плавании четыре года – с 1872 по 1876 г. – и преодолел расстояние в 130 000 км, обогнув весь земной шар. Пятьдесят лет спустя немецкая экспедиция на корабле «Метеор» провела еще одно исследование части Мирового океана. Пройдя 14 раз зигзагообразным курсом между Южной Америкой и Африкой, она в общей сложности преодолела такое же расстояние, как «Челленджер». А вскоре усилиями британской экспедиции на корабле «Дискавери» были обследованы коварные воды Южного океана.

«Челленджер», «Метеор», «Дискавери» – названия говорят сами за себя. Но какие бы сложные и длительные плавания они ни совершали, результативность этих экспедиций ограничивалась тем, что в каждой из них участвовало всего одно судно. Измерения проводились последовательно. сериями, и только после завершения плавания сводились воедино. Данные о температуре и солености воды наносились на карту, после чего между соответствующими точками проводились изолинии. Предполагалось, что эти линии отражали контуры реальных океанических водных масс – значительных объемов воды, формирующихся в определенных зонах Мирового океана и обладающих одинаковыми свойствами. Но такие карты существенно искажали реальность. Являясь фактически моментальными «снимками» океана в конкретный момент времени, они в действительности объединяли в одном изображении наблюдения, сделанные с разницей в годы, а то и в десятилетия. По сути, они представляли идеализированные – и, следовательно, воображаемые – среднестатистические водные массы, основанные на измерениях, значительно разделенных во времени и пространстве.

Эти атласы предполагали, что океан был очень упорядоченным образованием. На них были четко видны огромные водные «языки», протянувшиеся через океанические бассейны. Изучая эти слоистые водные массы через призму основных свойств воды – а именно что соленая вода тяжелее пресной, а холодная морская вода становится еще тяжелее и опускается на глубину, – исследователи могли предположить, в каком направлении движутся водные потоки. Океанографические карты, созданные в результате тысяч часов кропотливых исследований, позволяли придать конкретные контуры тем теоретическим глубинным движениям вод, которые пытались описать Румфорд, Карпентер и другие в XIX в. Словом, в тех масштабах времени и пространства, в которых были доступны наблюдения, Мировой океан представал стабильным образованием с отчетливо выраженными крупномасштабными объектами, такими как Гольфстрим и другие западные пограничные течения. Вода в этом усредненном океане вела себя скорее как остывшая лава или даже как твердая горная порода, чем как текучая жидкость. В этом океане не происходило никаких драматических событий: ни ураганы, ни штормы, ни что-либо похожее на атмосферные фронты, циклоны и грозы, бушевавшие над Европой, не зарождались в раскинувшемся над ним небе. Лишь холодные воды неспешно текли в его глубинах, замедляя, казалось, и само течение времени. Чтобы что-либо изменилось в этой размеренной стихии, требовались не десятилетия, а сотни и даже тысячи лет. Поскольку точки сбора данных находились в нескольких сотнях километров или даже нескольких сотнях дней пути друг от друга, все, что было между ними, в этой картине не фиксировалось. А то, что отсутствовало в собранных данных, отсутствовало и в представлении ученых о Мировом океане.

Такой воображаемый – медленный и стабильный – океан был продуктом логических построений. Используя имеющуюся у них информацию, главным образом собранную одиночными экспедициями и зафиксированную затем в атласах, и опираясь на основные физические законы, описывающие движение жидкостей, океанографы пытались логическим путем вывести механизм движения океанических вод. Но они не могли, как того требовал Стоммел, проверить свои выводы путем многократного сопоставления их с реальностью, то есть с наблюдениями, просто потому, что таких наблюдений было крайне мало. Даже в 1954 г. все проведенные когда-либо серии измерений легко умещались в одностраничных таблицах, причем самые длинные из них касались только периодических изменений, связанных с приливами, поэтому были бесполезны для понимания течений. В ходе экспедиции на «Метеоре» скорость течений измерялась при помощи специального прибора-вертушки, который опускали за борт, после чего старались удержать корабль в как можно более неподвижном положении над ним. Но даже этот сложный маневр не мог обеспечить высокой точности измерений. Собранные «Метеором» данные указывали на то, что некоторые глубинные воды перемещались быстрее, чем это было предсказано с помощью так называемого динамического метода. Однако эти наблюдения вполне поддавались объяснению и в рамках старой парадигмы, которая утверждала, что движение глубинных вод – в среднем – остается очень медленным. «Даже если результаты измерения скорости глубинных течений, основанные на наблюдениях, которые длились несколько дней, не согласуются с выводами, полученными непрямыми методами, это не обязательно означает, что либо первое, либо второе неверно», – писал один из аналитиков этих данных. Иногда измерения на поверхности обнаруживали мелкомасштабные объекты – вихри и водовороты, которые резко выделялись на фоне среднестатистических течений, ожидаемых в данном районе, но эти аномалии не казались достаточно значимыми для того, чтобы поставить под сомнение весь механизм замедленного движения океана.

Тем не менее растущее количество все новых свидетельств если не открыто противоречило представлению о глубинах океана как о безжизненном и малоподвижном пространстве, то по крайней мере рисовало гораздо более сложную картину. Вопреки теориям о мертвой океанической бездне моряки поднимали из глубин удивительных существ, таких как огромные перистые морские лилии, словно порожденные фантасмагорическим миром «Алисы в Стране чудес», и обрывки первых телеграфных кабелей, проложенных через Атлантику, напоминавшие причудливые ракушечные гирлянды. Все это свидетельствовало о том, что под водой существовал фантастический мир, полный тайн. Подчас ученые получали из глубин загадочные аномальные данные: термометры показывали теплую воду там, где должна была быть холодная область, а салинометры – соленую воду в предположительно пресной зоне, и наоборот. При графическом отображении эти данные нарушали плавные контуры водных масс подобно песчинкам в огромной устричной раковине океана. Конечно, эти аномалии не игнорировались океанографами целиком и полностью. Мелкомасштабные, казавшиеся случайными течения были отражены на карте поверхностных течений Норвежского моря, составленной в 1909 г. выдающимися норвежскими океанографами Бьорном Хелландом-Хансеном и Фритьофом Нансеном. Сегодня мы понимаем всю важность этих мелкомасштабных отклонений. Но в те времена такие данные зачастую воспринимались как результат неполадок в приборах или ошибок, допущенных в процессе измерения. А даже если их признавали точными, большого значения им не придавали. Предполагалось, что такие мелкие и, вероятно, недолговечные явления не имеют влияния в глобальном масштабе. То, что они могут играть важную роль в циркуляции океана, представлялось океанографам того времени немыслимым.

Теоретики также имели основания полагать, что турбулентность в малых масштабах едва ли может быть движущей силой океанической циркуляции. С тех пор как Осборн Рейнольдс описал условия, при которых поток воды переходит от плавного течения к хаотичному, турбулентность понималась как явление, посредством которого осуществляется диссипация энергии из системы. С этой точки зрения турбулентность была важна, так как благодаря ей энергия рассеивалась «по нисходящей», от бóльших к меньшим масштабам, пока не распределялась равномерно по всей системе. Именно эту идею Льюис Ричардсон поэтически выразил в стихотворении, напечатанном на обложке его книги 1922 г. о численном прогнозировании погоды. «Большие завихрения порождают средние, – писал Ричардсон, – средние дают рождение малым, а те еще меньшим, и так до конца». Возможность того, что между разновеликими явлениями может происходить активное взаимодействие – что турбулентность может «перескакивать» от крупных завихрений к малым, минуя промежуточные средние, или что энергия может перемещаться «по восходящей», от относительно мелких течений к самым мощным, – по разным причинам исключалась и теоретиками гидродинамики, и океанографами-практиками.

* * *

Стоммел хорошо знал, насколько ограниченны имеющиеся данные, но на тот момент мало что мог с этим поделать. Поэтому продолжал обдумывать идеи, изложенные им в статье об интенсификации течений в западном направлении. Поначалу он проигнорировал ту роль, которую играют в океанической циркуляции различия в плотности глубоководных слоев. Как и многие другие до него, Стоммел сосредоточился на воздействии ветров. Теперь же, по размышлении, он пришел к выводу, что та же физическая логика, которая объясняла обилие поверхностных, то есть вызванных действием ветра, течений в западной части океанических бассейнов, предполагала и существование под ними течений, движущихся в противоположном направлении. В результате Стоммел сделал нечто удивительное – составил океанографический прогноз: под текущим на север Гольфстримом должно проходить более глубоководное – и пока не открытое – течение, движущееся в южном направлении. Впервые в истории океанографии силы, перемещавшие воду на поверхности океана и в самых глубинных его слоях, – силы, в 1860-х гг. заведшие Карпентера и Кролла в тупик, – были сведены в единую теорию. Стоммел соединил ветер на поверхности океана с различиями в температуре и солености воды на глубине и таким образом выявил механизм океанической циркуляции.

Это открытие изменило образ мышления океанографов. Вместо того чтобы рассматривать Гольфстрим как независимое и изолированное океаническое явление, похожее на льющийся из садового шланга поток воды (каким он виделся даже Россби), Стоммел представил его как часть круговорота воды, охватывающего весь Атлантический бассейн. Другими словами, он показал, что Гольфстрим не существует отдельно от общей системы океанического бассейна и понять его можно только как ее составляющую. В свете этого Гольфстрим – и вся система – получил физическое и математическое обоснование. Но за это пришлось заплатить свою цену: отныне океан можно было рассматривать только как единое целое. В гидродинамическом механизме океана, открытом Стоммелом, все части были взаимосвязаны.

Для коллег, которые утруждали себя тем, чтобы прочитать его научные работы и вникнуть в их смысл, они становились одновременно откровением и вызовом. Из-за обманчиво скромной «упаковки» и слишком непривычного для океанографии языка исследования не привлекали к себе широкого внимания. Но имевшие уши услышали многое. Работы Стоммела и стоявшие за ними идеи вызвали к жизни всплеск интереса к теоретическим моделям океана и серию экспедиций, ставивших своей целью проверить эти теории. То и другое происходило параллельно, благодаря чему возникло нечто вроде того самого процесса постепенной отработки идей, который Стоммел считал основой творческого научного мышления. И этот процесс заметно набирал обороты.

Постепенно начали появляться новые модели океана – смелые и экспрессивные, как картины Ротко. Не в пример старым атласам в них океан представал куда более активной стихией. Вода двигалась в нем не только под влиянием плотности, но и под воздействием ветра. Однако, несмотря на новые мазки – новые силы, участвующие в жизни океана, – эти теоретические модели по-прежнему были ограничены воображением своих создателей. А оно питалось данными, которые добывались с помощью механических приборов, сконструированных в прошлом веке, и потому не могло выйти за рамки старой парадигмы. Таким образом, теоретики, по сути, пытались нарисовать новый портрет старого океана – медленного, вязкого и, если говорить научным языком, ламинарного, разделенного на упорядоченные, плавно текущие водные слои.

Работа Стоммела 1948 г. и вдохновленные ею последующие теоретические исследования способствовали утверждению идеи, что океан представляет собой подвижную жидкую среду, процессы в которой теоретически могут быть объяснены физическими законами гидродинамики. Но – и в этом была вся загвоздка – имевшихся физических знаний было недостаточно, чтобы в полной мере описать движение океанических вод. Океан был слишком велик и слишком сложен для существовавших на тот момент уравнений – и вычислительных мощностей. (Во многом он остается слишком большим и сложным даже для современной науки.) Успешное предсказание Стоммелом глубокого пограничного течения было скорее исключением, чем правилом. Новые идеи – то, что Стоммел называл «образами-затравками», из которых вырастает новое понимание океана, – чаще всего генерировались не «закваской» из физических теорий, а новыми наблюдениями. А чтобы получить такие наблюдения, требовалось изобрести новые способы получения данных об океане.

Портреты океана, нарисованные специалистами в первые годы после публикации в 1948 г. работы Стоммела, были похожи на картины пуантилистов, в которых бóльшая часть мазков стерта. Они были одновременно относительно точны и фрагментарны. Но эти портреты возникли не как плод научного воображения, а как результат многочасового кропотливого труда – сначала в мастерских, где технари ломали голову над тем, как соорудить что-то достаточно прочное, что сможет выдержать колоссальное давление на океанских глубинах и разрушительное воздействие воды и соли, но при этом достаточно чувствительное, чтобы обеспечить точные измерения, – а затем на исследовательских судах, где все эти приборы использовались для получения новых данных об океане. Именно из этих новых картин, какими бы несовершенными они ни были поначалу, постепенно рождалось совершенно новое ви́дение океана. В 1950 г., всего через два года после легендарного эксперимента с пастернаком на озере, состоялась первая экспедиция по изучению Гольфстрима с участием нескольких судов. Она ознаменовала собой начало 20-летнего периода исследований, которые в корне изменили наше представление об океане: он стал восприниматься не как медленно текущая патока, а как турбулентная жидкая среда.

Как и экспедиция Уаймана и Вудкока, эта первая экспедиция по исследованию Гольфстрима под названием «Операция "Кабот"» состоялась благодаря усилиям двух человек, личности которых многое говорят о лежавших в ее основе ценностях. Фриц Фуглистер по образованию был художником и занимался росписью стен в проектах, спонсируемых некоммерческой организацией «Вашингтонская программа искусств» на Кейп-Коде, пока не устроился ассистентом в Океанографический институт в Вудс-Хоуле, где занимался составлением карт. Формальных знаний в области океанографии у него было еще меньше, чем у Стоммела (вернее, не было совсем), но это не помешало ему успешно превратить научно-экспедиционное судно со всем его оборудованием в гораздо более эффективный исследовательский аппарат. Вторым человеком был Вэл Уортингтон, еще один технический сотрудник Океанографического института, также не имевший ученой степени. В 1961 г. эти двое объявили себя членами «Общества субпрофессиональных океанографов», которое объединяло недипломированных океанологов-практиков (третьим и последним членом этого общества стал Стоммел).

На шести судах, используя регистрирующие приборы, способные измерять давление и температуру на гораздо большей глубине, чем когда-либо прежде, Фуглистер и Уортингтон на протяжении 10 дней обследовали Гольфстрим. Они стали первыми, кто одновременно проводил измерения температуры с нескольких судов, и это принесло свои плоды, когда они наткнулись на ярко выраженный меандр к югу от Галифакса. Посвятив последние 10 дней экспедиции наблюдению за этим меандром, они обнаружили, что тот уходит на юг, где в конце концов отрывается от Гольфстрима и образует ринг (кольцо) быстро движущейся холодной воды – вихрь. Впервые исследователи наблюдали такое явление в режиме реального времени.

Оглядываясь сегодня в прошлое, мы видим, что это открытие, сделанное в глубинах океана, стало поворотным моментом в развитии океанографии. Собранные Фуглистером и Уортингтоном данные заставили океанографов полностью отказаться от прежней картины океана. Делать какие-либо выводы на тот момент было преждевременно: единичное наблюдение за еще одним загадочным и эфемерным явлением породило множество новых вопросов. Прежде всего предстояло выяснить, насколько представителен был этот единственный вихрь, связанный с Гольфстримом. Существовали ли подобные вихри только вблизи мощных и быстрых западных пограничных течений, таких как Гольфстрим? Или же они покрывали своими спиральными узорами весь океан? Никто этого не знал.

Чтобы питать процесс отработки идей на основе теории и практических наблюдений, требовалось больше данных. А чтобы собрать эти данные, нужны были более совершенные приборы и расширение масштабов наблюдений. Фуглистер и Уортингтон решили положиться на удачу, а также на батитермограф – прибор, предназначенный для измерения и регистрации распределения температуры по глубине, и на новую систему дальней навигации «Лоран». Хотя им посчастливилось выловить в океанских водах оторвавшийся от Гольфстрима вихрь, казалось почти невозможным с помощью доступных на тот момент приборов исследовать течения на той глубине и в том масштабе, которые требовались, чтобы сформировать ясное понимание явления и начать связывать локализованные наблюдения с общей теорией океанической циркуляции. Другими словами, невозможность полноценно наблюдать океан – получить достаточное количество измерений на достаточно больших глубинах в многочисленных точках, рассредоточенных в пределах соответствующей области, – оставалась главным техническим препятствием к лучшему его пониманию, и преодолеть это препятствие можно было только с помощью новых, усовершенствованных приборов.

Не страдая недостатком воображения, Стоммел придумал возможное решение: что, если создать подводные аналоги метеорологических зондов – специальные устройства, способные плыть в глубинных течениях так же, как воздушные шары в воздушных потоках? Отслеживать местоположение этих устройств можно при помощи периодически производимых ими подводных взрывов, звук которых будет улавливаться судовыми гидрофонами. Идея с подводными «бомбами» была оригинальной – даже слишком, и, к счастью, прежде чем Стоммел попытался убедить других в ее целесообразности, он узнал, что существует куда более простое и изящное решение, придуманное человеком по имени Джон Сваллоу. Тот использовал старые трубы от строительных лесов, растворяя их стенки до нужной толщины в чане с едкими химикатами. Из труб Сваллоу изготавливал подводные поплавки, достаточно прочные, чтобы выдерживать океанские глубины, но в то же время достаточно легкие, чтобы, регулируя их вес с помощью балласта, можно было добиться нейтральной плавучести. Проще говоря, это были длинные полые контейнеры, которые следовало утяжелять таким образом, чтобы они плавали в океане на заданной глубине – подобно воздушным шарам, которые благодаря регулированию объема горячего воздуха и количества мешков с песком способны лететь на необходимой высоте. Вместо подводных бомб Сваллоу использовал простую электронную схему для генерации десятигерцевого сигнала – шума с точной заданной частотой, который можно было отслеживать с помощью гидрофонов, расположенных на плывущем неподалеку судне.

Сваллоу установил на лестничной клетке институтского здания большие емкости с водой и протестировал и отрегулировал свои поплавки. К 1957 г. они были готовы к испытанию в океане, и Сваллоу вместе с Вэлом Уортингтоном отправился на поиски глубинного обратного течения, которое, как предсказывал Стоммел, должно было находиться ниже Гольфстрима. Данные, которые удалось собрать их экспедиции с помощью подводных поплавков, указывали на то, что такое течение действительно существует, однако их оказалось недостаточно, чтобы сказать, что это открытие означает с точки зрения глобального движения океанических вод. Теперь Стоммела и других интересовал следующий важный вопрос: как движется вода в открытом океане – в тех его районах, которые традиционно считались самыми спокойными и стабильными.

Вскоре такие данные были получены. Летом 1958 г. Сваллоу снова отправился на охоту, на этот раз за глубоководными течениями в восточной части Северной Атлантики неподалеку от побережья Португалии. Исследователи ожидали обнаружить подводные потоки, движущиеся со скоростью всего 1 мм/с, что соответствовало предполагаемой скорости самых медленных глубинных вод. Но, как только они начали измерения, обнаружилось нечто очень странное. Некоторые поплавки двигались быстрее, чем ожидалось, и резко меняли направление. Так, два поплавка, плывшие на глубине 2,5 км на расстоянии всего 25 км друг от друга, перемещались с очень разными скоростями – один в десять раз быстрее другого.

Однако убежденность в том, что на глубине могут существовать только медленные течения, была настолько сильна, что даже после получения опровергающих этот факт замеров следующую экспедицию подготовили исходя из того же самого предположения. Это было чревато серьезной проблемой, поскольку судам, которые следили за поплавками, приходилось время от времени заходить в ближайший порт для дозаправки – и по возвращении они рисковали попросту не догнать поплавки, если те плыли быстрее чем 1 см/с. В конце 1959 г. Сваллоу в составе новой экспедиции на судне «Эриз» отправился изучать Саргассово море к западу от Бермудских островов. Исследователи ожидали найти очередные доказательства существования глубоководного течения, предсказанного Стоммелом, но вместо этого обнаружили нечто совершенно удивительное. Первые же замеры показали, что в этом районе Атлантического океана присутствуют вихри – круговые течения диаметром около 100 км, скорость движения воды в которых в несколько сотен раз превышала ожидаемую. (К счастью, команда сумела изменить метод сбора данных, чтобы судно не отставало от поплавков.) Более того, дальнейшие измерения показали, что скорость этих кольцевых течений может быть еще выше. Ничто в теориях Стоммела не предсказывало и не могло дать объяснения этому. Мало того что в Северной Атлантике были обнаружены вихри, они оказались настолько мощными, что не вписывались ни в одну из существующих моделей.

Хвост начал вилять собакой. То, что раньше считалось погрешностями, стало настолько бросаться в глаза, что игнорировать или пытаться вписать это в старую парадигму было уже невозможн. Прежде всего требовалось «сосчитать» вихри – определить распространенность этого явления в океане. Но и такая задача не шла ни в какое сравнение со следующим вопросом: насколько важны эти вихри в более крупномасштабной океанической циркуляции? Итак, пришло время выяснить, что же в действительности происходит под поверхностью океана. А там, казалось, происходило невероятное: полученные данные позволяли предположить, что сам Гольфстрим был менее мощным явлением, чем порождаемые им вихри, – а это, в свою очередь, означало, что неумолимая диссипация энергии во все меньшие масштабы временно поворачивала вспять, как если бы чашка кофе со временем становилась не холоднее, а горячее. Разобраться в происходящем можно было, только поняв природу этих вихрей, – а для этого требовалось собрать максимум данных о них.

В океане точность измерений – вопрос времени и пространства. Главная трудность состоит в том, чтобы одновременно вести наблюдения в нескольких разных местах. Такой вид наблюдений, называемый синоптическим, был впервые использован Робертом Фицроем в 1850-х гг., когда он связал многочисленных метеонаблюдателей с помощью телеграфной сети. Прошло около 120 лет, и океанографы наконец-то сумели сделать то же самое. Но их задача была намного сложнее, и не только потому, что океан – непредсказуемая и безжалостная стихия, но и потому, что вода намного плотнее воздуха и в результате в океане турбулентные вихри сохраняются намного дольше, чем в атмосфере (продолжительность их существования исчисляется неделями и даже месяцами, а не днями), а их размеры намного – примерно в десять раз – меньше.

Итак, Стоммел видел новую задачу в том, чтобы понять, как эти вихри вписываются в крупномасштабную структуру океана. «Нас не интересует описание вихрей как изолированных явлений, – писал он в статье, которая должна была стать призывом к действию для океанографического сообщества. – Но нас интересует та роль, которую они могут играть как движущая сила крупномасштабной циркуляции. Существует ли взаимодействие между вихрями и глобальной океанической циркуляцией, как это происходит в атмосфере?» Каким образом могут быть связаны между собой эти недавно открытые подводные явления и океаническая система? Рассеивают ли эти вихри энергию из системы, или, вопреки логике, увеличивают ее, или же делают то и другое? Стоммел наглядно показал, что океан поддается простым физическим объяснениям. Ученый дал новой зарождающейся дисциплине, динамической океанологии, первые инструменты, чтобы начать рисовать новый портрет океана. И он настаивал, что для того, чтобы познать океан, его необходимо наблюдать – снова и снова, терпеливо и настойчиво.

В предшествующие 20 лет представления ученых об океане и атмосфере разошлись радикально. Благодаря вездесущим радиозондам, а также работам Джоан Симпсон и других атмосфера превратилась в турбулентную и чрезвычайно изменчивую среду. При этом теоретический океан оставался удивительно спокойным местом: его «устойчивое плавное течение» резко контрастировало с атмосферным – «в высшей степени нелинейным гидродинамическим движением с огромными вихрями [циклонами], играющими исключительно важную, доминирующую роль». По мнению Стоммела, пришло время дать окончательный и однозначный ответ на фундаментальный вопрос: является ли океан таким же нелинейным в своем движении, как атмосфера, или нет? Для этого нужно было повторить эксперимент с пастернаком, который Стоммел и Ричардсон провели на шотландском озере, только в гораздо большем масштабе. «Мы ожидаем, что будет установлено: вихри играют доминирующую роль в динамике океанической циркуляции, – предсказывал Стоммел, – и это заставит нас изменить всю теоретическую концепцию океанических течений, разработанную за последние 20 лет». Это было рискованное начинание, которое угрожало опровергнуть все те теории, которые многие годы разрабатывались океанографами, но «если эти старые теории должны быть изменены или отброшены вовсе, мы хотим быть теми, кто сделает это».

Чтобы получить ответ на ключевой вопрос, не следовало полагаться на несфокусированное исследование с пассивным сбором данных. «Нам не нужна ситуация, – объяснял Стоммел, – когда кто угодно может расставить точки на карте мира и назвать это планом будущих измерений». Чтобы действительно понять океан, требовалась серия экспериментов по проверке четко сформулированных гипотез и протоколы оценки их результатов. Новый проект получил название «Эксперимент по изучению динамики открытого океана» (Mid-Ocean Dynamics Experiment, MODE). Каждое слово в этом названии говорило об амбициозной цели проекта: использовать методику физических экспериментов в той области океана, которая прежде не изучалась. Этот проект должен был стать мечом, который безжалостно отсечет наследие старых описательных атласов, даже в 1970-х гг. все еще доминировавших в океанографической науке. А добиться такого результата можно было только с помощью эксперимента – а не просто серии замеров. Эксперименту предстояло ответить на четко сформулированный вопрос: «Существуют ли вихри такого масштаба в глубоководной части океана?» – и сделать это в определенный срок.

Стоммел рассмотрел проблему эксперимента еще в 1963 г. в статье «Разновидности практического знания в океанографии», опубликованной в журнале Science. Делая, казалось бы, парадоксальную ссылку на классическое исследование религии Уильяма Джеймса, Стоммел утверждал, что к каждой океанографической экспедиции следует подходить как к научному эксперименту: «Если мы рассматриваем экспедицию как научный эксперимент, это означает, что она должна давать ответы на конкретные вопросы…» При этом необходимо принимать во внимание тот широкий диапазон масштабов, в которых происходят океанические явления – «разновидности океанографического опыта». Океан, как становилось все более ясно, был удивительно разнообразен в масштабах времени и пространства. Следовательно, чтобы разработать хорошие эксперименты, которые могли дать четкие результаты, следовало учитывать это разнообразие. Как показали результаты экспедиции на «Эриз», бесполезно было полагаться на статистику и усредненные данные. Чтобы ответить на конкретные вопросы – скажем, объяснить изменение уровня моря в конкретном океаническом бассейне, – требовалось задать эти вопросы с учетом масштаба. Для этого Стоммел включил в статью диаграмму, визуально представлявшую весь диапазон масштабов, в которых происходили энергетические изменения в океане: от гравитационных волн в сотни метров длиной, существовавших всего несколько минут; приливно-отливных колебаний, имевших дневную и месячную периодичность; метеорологических воздействий, происходивших в сходных масштабах, но с гораздо меньшей регулярностью; и до монументальных изменений наподобие ледниковых периодов, охватывавших много тысяч лет и километров. Эта диаграмма была типична для Стоммела – обманчиво простой инструмент упорядочивания сложности. Она представляла собой энергетическую карту океана, и, как призывал исследователь, должна была стать дорожной картой для океанографов, если они действительно хотели постичь происходящее в океане посредством доступных им наблюдений. Задача была невероятно трудна, но Стоммел верил: если вопросу масштаба уделить должное внимание, есть все основания надеяться на то, что в будущем «теория и наблюдение будут наконец-то развиваться вместе, в более тесной взаимосвязи».

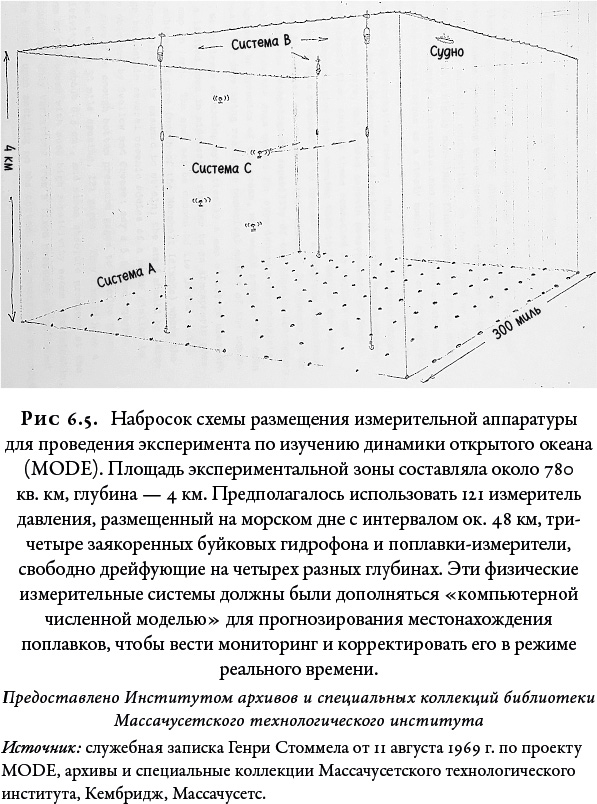

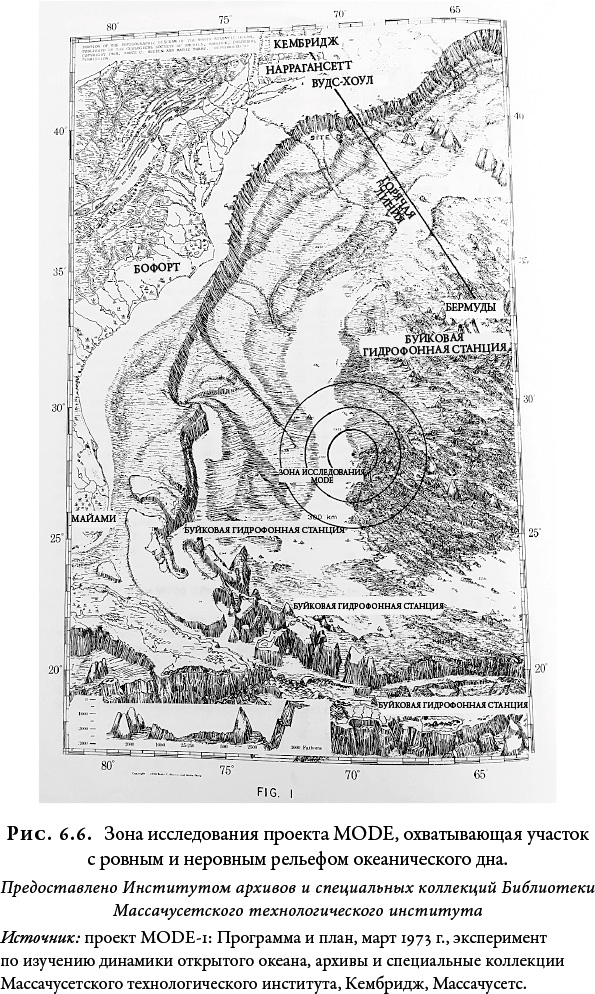

Вместе с коллегами Карлом Вуншем, Фрэнсисом Бретертоном, Алланом Робинсоном и другими Стоммел разработал план поисков вихря в открытом океане. Ученым нужно было точно выверить размер ячеек своей экспериментальной сети: если бы они были слишком велики, вихрь мог остаться незамеченным; если слишком малы – исследователи увидели бы только его часть. По выражению Стоммела, весь океан представлял собой проблему гидродинамики – движения воды – в масштабе «больше лаборатории, меньше звезды». Кроме того, искомый вихрь имел определенные размеры (хотя о них пока можно было только гадать), что требовало соответствующего масштабирования детекторов. В конце концов Стоммел и его коллеги решили, что подходящими по размеру «охотничьими угодьями» будет участок океана площадью около 780 кв. км и глубиной около 4 км. Исследователи намеревались раскинуть сеть из детекторов, а затем, как сидящие в засаде охотники, просто ждать – в надежде на то, что нужный им вихрь пройдет через эту область в течение выделенного для эксперимента времени.

По их расчетам, для охоты на вихрь требовалось шесть судов, два самолета, десятки заякоренных буйковых станций, подводных поплавков, «теряемых» зондов для измерения воздушного потока и – для установки на дне океана – 121 прибор, измеряющий давление. Чтобы развернуть такой сложный комплекс измерительной аппаратуры и обеспечить ее мониторинг в ходе эксперимента, к участию в проекте привлекли 50 океанографов из 15 исследовательских институтов, в том числе разработчиков теоретических моделей, которые впервые вошли в состав океанографической экспедиции. Эксперимент должен был проходить в районе между Бермудскими островами и Флоридой и продлиться четыре с половиной месяца. В нем планировалось использовать новые измерительные станции, созданные на основе гидролокационной технологии «Софар» (SOund Fixing And Ranging, SOFAR), которые можно было заякорить в определенных местах в океане, чтобы они измеряли температуру, скорость и соленость текущей мимо воды. Параллельно с ними должны были использоваться и свободно дрейфующие поплавки, предназначенные для отслеживания движения водных масс.

В случае успеха проекта MODE полученные данные позволили бы уточнить наиболее фундаментальные теории общей циркуляции океана, а это, в свою очередь, открыло бы возможность для уточнения климатических моделей, связывавших в единую систему океан и атмосферу, наподобие той, что была опубликована в 1969 г. Сюкуро Манабе и Диком Уэзеральдом из Лаборатории геофизической гидродинамики Национального управления океанических и атмосферных исследований. Другим ожидаемым результатом было лучшее понимание океана – включая возможное открытие океанической «погоды», – что позволило бы значительно продвинуться в метеопрогнозировании. Короче говоря, планы были амбициозными, и время, казалось, как нельзя лучше подходило для их реализации. Те, чьи голоса имели значение, единодушно сходились во мнении, что проект стоит того, чтобы вложить в него деньги и силы. Но заранее предсказать успех никто не мог: вполне могло случиться так, что заброшенная «сеть для вихрей» ничего не поймает.

Кинопленка того времени передает всю неопределенность момента. Ученые (все с бородами) сидят на зеленой лужайке и обсуждают рабочие вопросы на лоне природы – расслабленные, увлеченные, не соблюдающие никакой субординации. «Мы можем прождать до пенсии, пока там что-нибудь произойдет», – предупреждает один из них; другой выражает беспокойство, что они могут вообще ничего не найти. Чтобы выбрать правильное место для проведения эксперимента, исследователям приходилось полагаться на предположения о динамике океана, для проверки которых, собственно говоря, и предназначался сам эксперимент. Из-за этого было неясно не только то, какие именно данные будут получены, но и будут ли они получены вообще. Главным вопросом оставался выбор рельефа океанического дна – проводить ли эксперимент над относительно ровным или скалистым его участком. Ответ зависел от того, насколько рельеф дна влиял на движение воды над ним. С какой вероятностью тот или иной участок океана мог дать результаты, на которые надеялись океанографы? Карл Вунш заявил, что «такого явления, как типичный участок океана, попросту не существует; каждый его участок уникален». Когда кто-то предложил выбрать для эксперимента границу между скалистым и ровным дном, Вунш ответил, что «такой компромисс вряд ли кого-то удовлетворит». Все засмеялись, но Вунш на самом деле не шутил.

В конце концов команда MODE остановилась именно на таком компромиссном варианте, выбрав участок с одновременно каменистым и ровным дном в Атлантическом океане (Тихий океан никогда не рассматривался, главным образом по логистическим соображениям). Сам эксперимент также прошел на удивление гладко; между исследовательскими судами и штаб-квартирой была даже налажена горячая линия – прямая телефонная связь. Единственной серьезной проблемой стала потеря центральной заякоренной измерительной станции – обычное дело, когда вы оставляете оборудование без присмотра в открытом океане, – но тем не менее это исчезновение озадачило ученых.

Смелый план себя оправдал. Вихрь был найден и измерен. Проект MODE показал, что вихри не просто обычное и широко распространенное океаническое явление, но что они несут в себе 99 % (!) всей кинетической энергии океана. Их можно назвать океанической темной материей, огромным слоном в комнате, которого океанография не замечала, пока проект MODE не пролил свет на этот феномен. Тайны турбулентности и движения воды постепенно начали открываться ученым, пусть даже на многие вопросы ответов пока не нашлось.

Это был явный успех. Не столь однозначно можно оценить наследие, которое этот проект оставил океанографии. MODE «стал известен как одна из самых жестко управляемых исследовательских программ в истории, к большому недовольству некоторых ученых», – отметил автор статьи в журнале Science. Чтобы достичь консенсуса в такой большой группе, вспоминал участник проекта, «в особенно трудные моменты мы с оппонентами выходили в заднюю комнату и там устраивали интеллектуальные драки, пытаясь выбить друг у друга согласие». Это было далеко от той интеллектуальной независимости, которой так дорожил Стоммел. Успех проекта MODE транслировал широкому научному сообществу, что океанография вступает в новую эпоху – крупномасштабных проектов с большими бюджетами и коллаборацией десятков и даже сотен исследователей, эпоху «большой науки и новых технологий», как было сказано в журнале Science. Но это неизбежно должно было привести к утрате индивидуальной свободы, и именно поэтому успех проекта вызывал смешанные чувства у многих его участников. Фрэнсис Бретертон, теоретик, который с энтузиазмом принял участие в эксперименте, тем не менее заметил, что «было бы катастрофой, если бы этот успех большой науки убедил людей в том, что это единственный способ заниматься океанографией».

Проект MODE радикально изменил представление об энергии и движении в океане. Но в неменьшей степени он изменил представление об океанографических исследованиях. Десятки ученых из нескольких стран, интенсивно сотрудничая на протяжении короткого периода времени, собрали громадное количество данных и совершили важнейший прорыв. Казалось, наступило то самое утопическое светлое будущее, о котором мечтал Ричардсон, представляя себе огромную вычислительную организацию, где 64 000 «вычислителей» объединятся для составления численных прогнозов погоды. Хотел бы он сам, человек, славившийся своим независимым духом, жить в таком прекрасном новом мире – неизвестно. Стоммел не приветствовал наступление подобного будущего: его отталкивала как административная сторона крупных проектов, так и использование для раскрытия тайн океана грубой силы, а не физических теорий. Для него научные прорывы были важны как результат личных усилий. «Открытие нового в науке настолько сложный процесс, что может быть достигнуто только индивидуальным разумом, – писал он, пытаясь донести до других крик своей души в статье "Почему мы – океанографы?". – Для некоторых из нас в этом и состоит главная привлекательность научной работы. В этом отношении наука похожа на живопись, сочинение музыки или поэзии… все это начинается с индивидуального выбора темы, стиля, средств, объекта».

Стоммел отводил ключевую роль тому вкладу, который могла внести в решение важнейших океанографических проблем отдельная личность (или группа единомышленников, добровольно решивших временно объединить силы, как в идеализированной исследовательской экспедиции). Он считал, что работа над такими фундаментальными проблемами, а именно – как происходит движение океанических вод в масштабе бассейна или даже в глобальном масштабе, под силу только лучшим умам-одиночкам. Но для этого требовались данные – не слишком много и не слишком мало, однако достаточно данных. А получить их можно было только с помощью очередных проектов, для чего следовало подготовить массу документов, получить гранты, организовать логистику и сделать много чего другого, что отнимало драгоценное время, которое в противном случае можно было бы потратить на научные размышления. Парадокс заключался в том, что чем более грандиозными становились идеи Стоммела, тем больше данных требовалось ему для их проверки, а это, в свою очередь, требовало все более крупных проектов. Стоммел не мог вернуться в 1948 г., когда он, молодой ученый-одиночка, по сути, вычислил Гольфстрим с помощью нескольких уравнений.

Стоммел, как никто, испытывал противоречивые чувства относительно проекта MODE. С одной стороны, благодаря этому проекту прежний полусонный океан уступил место новой, будоражаще динамичной водной стихии. Но с другой стороны, успех этого проекта сигнализировал о том, что наука, которую любил Стоммел, – наука, которая двигалась вперед силой индивидуального разума и сотрудничеством горстки независимо мыслящих ученых, – постепенно уходила в прошлое. Это был переходный момент, когда океанография пребывала в равновесии между прошлым (уже ставшим предметом ностальгии), когда ученые могли самостоятельно определять свой путь, и будущим, в котором науку будут двигать крупные проекты, а не блестящие идеи ярких личностей. Этот переход еще не произошел, но проект MODE наглядно показал Стоммелу, что трансформация началась.

* * *

В конце концов Стоммел пришел к выводу, что лучший, а на самом деле единственный, способ двигаться вперед – это «браться за различные океанографические явления по отдельности, как если бы они были независимы друг от друга (каковыми они, разумеется, не являются)». Чтобы изучить океаническую «механику», ее следовало в теории разделить на составляющие, разумеется помня о том, что она функционирует лишь как единое целое. Это означало, что на вопросы, поднятые проектом MODE, можно было ответить только с помощью других подобных экспериментов, нацеленных на исследование других частей океанической системы. Вот почему Стоммел, несмотря на опасения по поводу новой «большой океанографии», продолжал участвовать в крупномасштабных проектах, аналогичных MODE, в том числе в последовавшем за ним проекте POLYMODE, реализованном в сотрудничестве с советскими учеными. Проекты следовали один за другим: с 1973 по 1978 г. было проведено в общей сложности девять экспериментов с полным «алфавитным набором» аббревиатур – MODE, GARP, NORPAX, JASIN, CUEA, SDO, INDEX, ISOS и GEOSECS.

Благодаря этим экспериментам в 1970-х гг. стало ясно, что ответ на вопрос, где в океане существуют вихри, довольно прост. Океанографы находили их почти всюду, куда бы ни посмотрели. Вихри обнаружились в северной части Тихого океана, в Арктике, в Индийском океане и даже в Антарктике. В 1976 г. Джон Сваллоу и другие задались противоположным вопросом: есть ли в океане такие места, где нет вихрей? Теперь казалось, что подобных мест не существует, и этот факт – вкупе с тем количеством энергии, которое содержалось в вихрях, – наводил на мысль, что вихри были не случайными явлениями в океанической циркуляции, а ее неотъемлемой и важнейшей составляющей.

Наблюдения за вихрями, существующими рядом с Гольфстримом, позволяли предположить, что, вместо того чтобы ослаблять энергию течения, они, напротив, усиливали ее. Другими словами, вязкость вихрей – то, в какой степени они действовали в качестве тормоза или канала утечки энергии из системы, – была отрицательной. Анализируя собранные данные, теоретик-океанограф Питер Райнс обнаружил признаки того, что «маленькие вихри соединяются в несколько больших более медленных рингов. Этот процесс полностью обратен той абсолютно хаотичной трехмерной турбулентности, в которой энергия рассеивается во все более и более мелкие вихри, пока в конечном итоге не теряется из-за вязкостного сглаживания потока». Такое удивительное и контринтуитивное слияние вихрей, продолжал Райнс, заставляет переосмыслить наши представления об особенностях турбулентности в океане. Классический пример, используемый для иллюстрации турбулентности, – чашка чая, в которой размешали молоко, – больше не мог служить надежной моделью. «Очевидно, что океан – это не чашка чая, – заключал Райнс, – и не соответствует тому простому предположению, что энергия, содержащаяся в интенсивных течениях и вихрях, перетекает из системы в крошечные вихри, где в конечном итоге рассеивается под действием вязкости».

Если вихри усиливали внутреннюю энергию системы, а не рассеивали ее, это означало, что любое описание океанической циркуляции, которое их игнорировало (потому что они были слишком малы, чтобы их наблюдать), было фундаментально ошибочным. В одночасье все существующие теории крупномасштабной циркуляции лишились львиной доли убедительности. Джоан Симпсон и другие метеорологи уже подвергли подобному пересмотру представления о небесном океане. Им понадобилось около 50 лет, с начала до середины XX в., чтобы понять, что вихри в атмосфере – это не просто способ выпустить избыточную энергию из системы. В действительности циклоны (которые мы называем «погодой») возвращают энергию обратно в систему и влияют на климат в самых значительных масштабах. Райнс сделал предположение, как такая отрицательная вязкость в океане может влиять на его глобальную циркуляцию. «Вихри, если они достаточно быстры, могут объединяться и создавать систематический поток. Таким образом, вполне возможно, что океан функционирует как своего рода машина Руба Голдберга, где ветер порождает мощный циркуляционный поток, который распадается на вихри; эти вихри затем расходятся по всему океану, до самых его окраин, где снова объединяются и приводят в движение новые устойчивые элементы циркуляции. В настоящее время ведется изучение таких моделей».

Что касается Стоммела, то он не оставлял попыток найти компромисс между необходимостью масштабного сотрудничества, без которого невозможно было ответить на «большие и сложные» вопросы, задаваемые океаном, и своим стремлением сохранить океанографию зоной, свободной от бюрократии. Как и всегда, он находил вдохновение в океане. «Мы видим, как океанографы начинают объединяться в спонтанные и динамичные группы, – с надеждой писал он в документе, подготовленном как раз для такой правительственной программы, которой, вероятно, предпочел бы избежать, – и их целью является изучение конкретных долговременных и крупномасштабных явлений в океане». Эти ученые собирались вместе ради ограниченных во времени исследований, в которых они «хотели бы принять непосредственное участие». Если опираться на подобные спонтанно формирующиеся и распадающиеся группы, продолжал он, это не приведет к потере независимости ученых. Он выражал надежду на то, что такие «формы большой науки», как проект MODE, будут носить временный характер, «создаваться для конкретной задачи и распускаться через несколько лет, когда эта задача будет выполнена. Такой подход он противопоставлял исследованиям, которые «зависят от больших объемов данных, собираемых в плановом порядке государственными агентствами». Проявив достаточно деликатности, чтобы признать полезность обоих типов исследований, Стоммел ясно давал понять, на чьей стороне его симпатии (и творческая энергия).

Все перечисленные выше крупные океанографические проекты, в разработке и реализации большинства из которых Стоммел сыграл важнейшую роль, отнимали у него массу времени и сил. Если раньше он публиковал до шести работ в год (часто написанных вместе с соавторами), то в период с 1974 по 1976 г. у него не было ни одной публикации. В 1960 г. он по собственной воле покинул Океанографический институт в Вудс-Хоуле, когда его возглавил Пол Фэй. Под руководством Фэя хватка «волков бюрократии» стала еще крепче. Не желая работать в таких условиях, Стоммел перебрался сначала в Гарвард, затем на 15 лет в Массачусетский технологический институт. Этот трудный период закончился, только когда Фэй ушел на пенсию. В 1978 г., после 18 лет добровольного изгнания, Стоммел наконец-то смог вернуться в Вудс-Хоул. Там он, по его словам, «завязал с преподаванием и административной работой и снова начал жить».

* * *

Все эти «кризисы роста», связанные с изменениями в океанографической практике и новыми возможностями изучения океана в глобальном масштабе, носили в основном внутренний характер, отражая конкретную историю океанографии как научной дисциплины и ее становления как физической науки об океане. Но к началу 1970-х гг. в океанографии, как и в метеорологии, на передний план вышли новые внешние факторы. Военное значение этой науки, обеспечившее ей щедрое финансирование и престиж во время и после войны, постепенно уступило место новой важной роли в изучении проблемы прогнозирования климата. К 1974 г. стало ясно, что изменения, происходящие в атмосфере Земли в результате повышения уровня углекислого газа, невозможно понять без понимания Мирового океана. Поскольку к тому времени численные компьютерные модели, на которые ссылался Райнс в своей статье о роли вихрей в общей циркуляции океана, стали играть важнейшую роль в исследованиях климатических изменений, перед океанографами встала задача «добиться прогресса в создании океанической части модели», как говорилось в докладе Национального совета по научным исследованиям «О роли океана в прогнозировании климата». Для координации усилий по изучению «крупномасштабного взаимодействия океана и атмосферы (особенно тех его аспектов, которые связаны с влиянием океана на климат)» был создан новый руководящий комитет под председательством Стоммела. В конце десятилетия Национальный совет по научным исследованиям создал еще один специальный комитет, получивший известность как Комитет Чарни, которому было поручено изучить возможные изменения климата, вызванные увеличением концентрации углекислого газа в атмосфере. Стоммел был одним из трех океанографов, вошедших в эту группу. В своем докладе океанографы сделали некоторые предположения относительно будущих глобальных средних температур, а также подчеркнули, что реакция океана на атмосферное потепление, проблема поглощения им углерода и его тепловая память во многом пока остаются неизученными.

Стремление понять роль океана как важнейшей составляющей глобальной климатической системы совпало по времени с появлением возможности наблюдать Землю – и океан – из космоса. Океанографы мечтали об этом с 1960 г., когда с помощью метеорологических спутников «Тирос» удалось получить первые снимки облачного покрова. Если бы спутники смогли предоставить достаточно точные измерения высоты морской поверхности (с точностью до 50 см), это дало бы возможность правильно отобразить на карте местоположение морских течений, поскольку они теплее окружающей их воды и выступают на поверхности океана. Пятнадцать лет спустя то, что некогда казалось научной фантастикой, стало реальностью. В 1975 г. спутник «Геос-3» предоставил первое полное изображение геоида океана – неровной поверхности, соответствующей среднему уровню вод Мирового океана, которую тот имел бы в том случае, если бы находился только под переменным воздействием земной гравитации и не подвергался воздействию приливов, волн и других факторов. Чтобы убедиться в точности данных «Геоса-3», ученые использовали их для поиска так называемого ринга с холодным центром (вихря), сравнив с данными, полученными с помощью измерительных буйковых станций в океане, самолетов в небе и инфракрасных (а не альтиметрических) спутниковых систем из космоса. В 1978 г. специальные океанографические спутники «Сиасат» предоставили еще более высокоточные данные о топографии поверхности океана, которые обнаруживали присутствие Гольфстрима.

Новое ви́дение Мирового океана рождалось благодаря снимкам из космоса и климатическим моделям, которые с развитием вычислительных технологий становились все точнее за счет того, что размеры ячеек расчетной сетки, опутывавшей планету, постепенно уменьшались. Эти модели обещали открыть доступ к новому источнику глобальных знаний, основанному на физических уравнениях, имитировавших поведение реальной воды. Но без данных об океане, на которых можно было бы проверить и откалибровать эти модели, последние не могли приблизиться к реальности. В отличие от плюшевого зайца, модели, чтобы стать настоящими, требовали не любви, а данных.

В том же году, когда Стоммел стал председателем Комитета по изучению взаимодействия океана и атмосферы, в Майами состоялась первая встреча новой группы под названием Комитет по климатическим изменениям и океану. Вопрос о роли океана в формировании глобального климата становился все более актуальным по мере того, как ученые постепенно приходили к понимаю: климат Земли представляет собой глобальную и взаимосвязанную систему, и океан – критически важная ее составляющая. На встрече в Майами Карл Вунш заявил, что для лучшего понимания вклада океана в формирование климата было бы неплохо по крайней мере попытаться собрать данные о его глобальной циркуляции. Так возникла почва для нового проекта, впервые объединившего две группы исследователей, чьи судьбы впредь будут тесно переплетены. Этими двумя группами стали океанографы, изучающие океаническую циркуляцию как проблему динамики океана, и новое поколение климатологов (которые до некоторой степени унаследовали озабоченность своих предшественников средними температурами), стремившихся понять, какие отношения связывают океан и атмосферу с точки зрения поглощения антропогенного углекислого газа.

Подобно MODE, новый проект задумывался как эксперимент – Всемирный эксперимент по изучению циркуляции Мирового океана (World Ocean Circulation Experiment, WOCE). И как и MODE, он должен был ответить на конкретный, хотя и глобальный, вопрос: какова природа циркуляции Мирового океана? Масштабы этого вопроса порождали еще один – касательно природы самого проекта: действительно ли WOCE мог быть осуществлен как эксперимент, если понимать под экспериментом сфокусированное во времени и на процессе единичное событие? Или же, чтобы хоть как-то приблизиться к ответу на какой бы то ни было вопрос о Мировом океане, требовались усилия такого масштаба, что WOCE был обречен стать новомодной версией старомодных гидрографических съемок, богатых на наблюдения и бедных на теории?

Стоммел предпочел держаться подальше от WOCE. Масштабность этого проекта пугала его, хотя он всегда приветствовал тесное сотрудничество между теоретиками, разработчиками моделей и наблюдателями и подчеркивал его необходимость. В случае MODE масштаб проекта был, по его мнению, оптимален. Что же касалось более грандиозных программ, таких как WOCE, он опасался, что взаимодействие между исследователями заметно формализуется. Чем масштабнее концепция, тем больше нужно наблюдений – и тем сложнее организация. Стоммел признавал, что формат проекта MODE, который, по его выражению, был реализован «вольным сообществом независимых людей, решивших временно объединиться, чтобы построить сарай соседу», не годится для проверки более масштабных идей, отнимающей больше времени. «Если вы хотите участвовать в одном из таких долгосрочных и крупномасштабных проектов, вы, по сути, должны стать штатным сотрудником строительной компании. А большинство из нас это не очень-то привлекает. Мы немного боимся тех долгосрочных обязательств, которые обычно связаны с такими программами».

С первых этапов планирования проекта WOCE и до полного завершения анализа собранных им данных прошло около 30 лет. В процессе этого WOCE способствовал трансформации океанографии. В 1985 г. была высказана надежда, что этот проект «обеспечит первое всеобъемлющее глобальное видение океана как элемента планетарной климатической системы… поскольку главной движущей силой программы WOCE является признание того, что прогнозирование климатических изменений на десятилетнем интервале будет зависеть от точного расчета изменений в крупномасштабной циркуляции тепла, пресной воды и химических элементов в океанах». Проект выполнил эту задачу, позволив получить упрощенную, но функциональную количественную оценку роли океана в переносе тепла, которая могла быть объединена с такой же оценкой атмосферы для создания модели климатической системы Земли в глобальном масштабе.