Книга: Воды мира. Как были разгаданы тайны океанов, атмосферы, ледников и климата нашей планеты

Назад: Теплый лед

Дальше: Код муссонов

Прозрачные облака

Когда парусник «Титания» вошел в островную гавань Тенерифе, вершина возникла в просвете облаков лишь на мгновение, но Чарльз Пьяцци Смит был к этому готов. Он не пропустил того «короткого мига, когда облака открыли нашему взору самое прекрасное, что есть на острове, как награду после тяжкого путешествия». Он знал, что в следующий раз сможет увидеть пик, только когда поднимется в горы, и ликовал оттого, что ему была явлена «сфера более высокая и чистая».

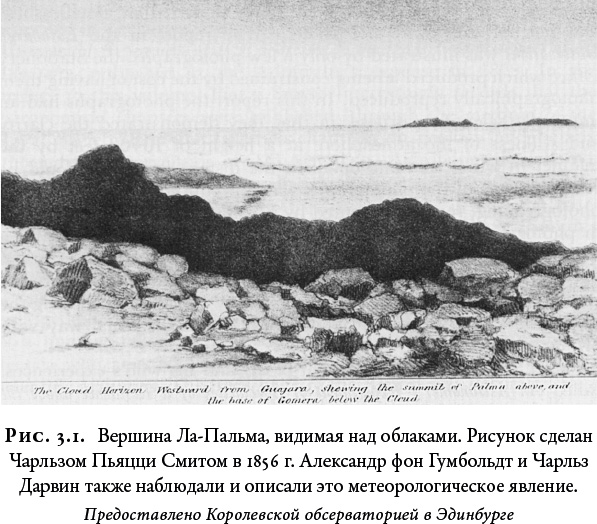

Хотя это могло показаться счастливой случайностью, заветная вершина выглянула из-за облаков вовсе не по прихоти ветров. Напротив, такое событие, как писал Пьяцци Смит, было «предопределено» существованием «линии разграничения между облаками над морем и над сушей». Хотя природа этой границы была не вполне ясна, сама она являлась постоянной и даже в известной степени знаменитой особенностью местного пейзажа. Великий немецкий исследователь Александр фон Гумбольдт, прибывший на остров в 1799 г., в самом начале своего легендарного пятилетнего путешествия в Южную Америку, обратил внимание на это любопытное явление – расходящиеся облака, открывающие вершину. Чарльз Дарвин, посетивший остров в январе 1832 г. на корабле «Бигль», также перед отплытием в Южную Америку, стал свидетелем того же метеорологического феномена. «На следующее утро мы видели, как солнце, показавшись из-за причудливых скал острова Гран-Канария, вдруг озарило Тенерифский пик, между тем как лежащая ниже часть острова была скрыта облаками», – писал он в «Путешествии натуралиста».

В своем рассказе о путешествии на Тенерифе, куда исследователь отправился, чтобы изучить возможности астрономических наблюдений в высокогорье, Пьяцци Смит упомянул о существовании научного объяснения таких четко очерченных границ облаков, после чего заметил, что в тот момент, когда он увидел пик, «воздействие на чувства было такой силы, что нашлось бы мало людей, первой мыслью которых было бы найти этому явлению физическое обоснование». Возможно, облака и их движение воздействуют больше на чувства, чем на разум, предположил Пьяцци Смит. Или же есть люди, для которых научные объяснения важнее чувств? Размышляя над этим вопросом, он пришел к выводу, что изумление и благоговейный восторг всегда предшествуют научному пониманию, хотя, как следует из его повествования, сам Пьяцци был, прежде всего, ученым и только потом – восхищенным зрителем.

Тот факт, что облака, наиболее заметное и изменчивое погодное явление, могут вызывать столь сильные эмоции, был для Пьяцци Смита само собой разумеющимся. В первые десятилетия XIX в. английский художник Джон Констебл отвел небу – прежде служившему лишь фоном – новую роль «ключевой составляющей» пейзажной живописи, так как оно «создает определенное настроение и является источником разнообразных человеческих чувств». Под небом он подразумевал облака. В своих картинах и замечательной серии эскизов Констебл превратил их в важнейший изобразительный инструмент эмоционального воздействия. При этом художник не считал, что в искусстве нет места науке. Напротив, он использовал научные знания для достижения эмоциональной правдивости. Констебл полагал, что «художественное» качество его работ в значительной степени заключается в подлинности вызываемых ими эмоций. Создают ли они у зрителя ощущение, будто он стоит среди поля, наблюдая за разворачивающейся перед ним сценой? Если научный подход помогает усилить эмоциональное воздействие картины, значит, он должен стать неотъемлемой частью живописи.

Превосходный пейзажист, Констебл научился «видеть» облака благодаря не только собственной наблюдательности, но и научным изысканиям британского метеоролога-любителя Люка Говарда. В 1803 г. тот впервые представил классификацию облаков, и это дало новые возможности для отображения их эфемерной реальности в живописи и литературе. Констебл и другие художники были вдохновлены работой Говарда, считая, что научное понимание природы облаков может сделать субъективное переживание более убедительным. Научное же сообщество интересовало другое: Говард не только упорядочил то, что ранее казалось бесконечно изменчивым и хаотичным явлением, не поддающимся систематизации, но и описал превращение одних типов облаков в другие. Его изначально привлекало изучение их изменения, а не фиксированных форм. Какую роль в научных изысканиях Говарда играли чувства, неизвестно. Но ясно было, что одно от другого отделить трудно. Облака вызывали такой интерес именно потому, что стирали границу между объективным и субъективным, наукой и искусством, фактами и чувствами.

В 1856 г., когда Пьяцци Смит прибыл на Тенерифе, между желающими изучать облака велась жаркая дискуссия по поводу того, каким образом это следует делать. В каком-то смысле она была похожа на спор Тиндаля и Форбса о том, что именно можно считать достаточно полным объяснением природы движения ледников. В 1804 г. Говард предложил свое ви́дение: изучать облака – значит дать им названия и классифицировать. В этом натуралистическом подходе облака рассматривались как некие образцы, которые можно наблюдать и коллекционировать, словно бабочек. И точно так же, как таксономические описания позволяют биологам многое рассказать о бабочках, этот метод должен был расширить знание об облаках. Но хотя Говард подчеркивал, насколько важно уделять внимание их трансформациям, он не высказывал никаких предположений относительно физической подоплеки этого процесса или роли облаков в образовании гроз.

В тот период облака все чаще становились объектом изучения и к ним применялись новые способы исследования. В 1854 г. в Великобритании был учрежден Метеорологический департамент, в задачи которого входило получение новых знаний о погоде как в практических, так и в научных целях. О двойном назначении этого учреждения говорил тот факт, что его главой был назначен адмирал Роберт Фицрой, в свое время служивший капитаном на том самом корабле «Бигль», на котором Чарльз Дарвин совершил свое знаменитое путешествие натуралиста (и с борта которого наблюдал облака над Тенерифе). Интерес Фицроя к облакам носил сугубо прагматический характер: он хотел защитить мореплавателей, а также всех остальных британцев от угрозы неожиданного сильного шторма. Если ученые уверяли чиновников в том, что надежные прогнозы погоды могут стать возможными лишь в отдаленном будущем, то Фицрой был убежден: нужно использовать имеющиеся знания о погоде для спасения жизней уже сейчас и не ждать, когда метеорологическая наука накопит достаточно статистических данных и выйдет на новый уровень. Воспользовавшись своим положением главы метеослужбы, он запустил новаторскую, хотя и весьма спорную программу прогнозирования погоды.

* * *

Когда Пьяцци Смит прибыл на Тенерифе, ему было 37 лет. Это была экспедиция, к которой он шел всю жизнь. Будущий ученый родился в Неаполе и получил при крещении имя, предопределившее его судьбу: Чарльз Пьяцци Смит. Между традиционными шотландскими именем и фамилией вклинилась фамилия Джузеппе Пьяцци, великого итальянского астронома и друга его отца. Пьяцци Смиту с детства были присущи амбициозность и любовь к неизведанному, унаследованные им как от итальянского крестного, так и от отца, известного морского офицера. В 16 лет он в буквальном и переносном смысле отправился в самостоятельное плавание: бросив школу в Бедфордшире, Пьяцци Смит сел на корабль и после долгого путешествия вдоль западного побережья Африки в 1835 г. высадился на самой дальней оконечности континента – мысе Доброй Надежды, где, по предварительной договоренности, следующие десять лет должен был проработать ассистентом Томаса Маклира на наблюдательной станции, учрежденной Гринвичской королевской обсерваторией.

Юный Пьяцци Смит учился находить и наносить на карту точное расположение звезд, которые здесь, в сухом воздухе Капского полуострова, усеивали небо куда щедрее, чем над Туманным Альбионом. Помогал в таком кропотливом деле, как измерение длины дуги меридиана. На протяжении пяти зим, терпя холодные туманы и ледяные ветры в горах в западной части полуострова, занимался съемкой местности. Наблюдал за зодиакальным светом – слабым, почти призрачным свечением неба на грани видимости, создаваемым отблеском солнечных лучей на частицах космической пыли, рассеянных в плоскости эклиптики.

Видеть и запечатлевать увиденное на бумаге было особым искусством. Пьяцци Смит с детства любил рисовать и с годами развил реалистичный и легкий стиль. Он зарисовывал виды, открывавшиеся из окна его комнаты в Бедфордширской школе; людей на борту корабля, на котором путешествовал к мысу Доброй Надежды; здания, привлекавшие его внимание; и комету Галлея, пролетавшую мимо Земли в 1835–1836 гг. Он начал экспериментировать с фотографией еще до того, как узнал, какие химические вещества необходимо для этого использовать, и стал первым, кто запечатлел на фото Африканский континент. Начав со снимков растений, уже к 1843 г. он научился делать высококачественные фотографии, сохранившиеся до наших дней: на них изображены люди и здания, в том числе наблюдательная станция на мысе Доброй Надежды (вероятно, это самая старая фотография астрономической обсерватории в мире).

По возвращении в Великобританию Пьяцци Смит, которому на тот момент исполнилось всего 27 лет, был назначен Королевским астрономом Шотландии. Он быстро понял, что главное в этой должности – ее название. Ему выделялись скудные средства, обсерватория страдала от хронической нехватки персонала. Небо над Эдинбургом было грязным от смога и почти беспросветно затянуто низкими облаками, такими же мрачно-серыми, как каменные стены домов Нью-Тауна. Направляя в небо свой телескоп, он видел здесь лишь жалкие крохи по сравнению с тем, что можно было наблюдать на мысе Доброй Надежды, – но Пьяцци Смит был настроен решительно.

Озарение снизошло на него почти одновременно со знакомством с будущей женой: что, если разместить обсерваторию на вершине горы и вести астрономические наблюдения оттуда? Поразмыслив, он решил, что оптимальные условия для того, чтобы проверить эту идею, можно найти на Тенерифе. На Рождество 1855 г. 36-летний Пьяцци Смит и его невеста Джесси – которой к тому времени уже исполнилось 40, и по тем временам такая разница в возрасте была весьма необычна – сочетались браком, а уже в июне следующего года супруги отправились на Тенерифе. В трюме роскошной парусной яхты Смит вез с собой настоящие сокровища: актинометр, магнитометр, термометры, электрометры, спектрометр и поляриметр, которые предоставил ему во временное пользование сам Королевский астроном Джордж Эйри. Адмирал Фицрой, глава Метеорологического департамента, помог с барометрами и дополнительными термометрами. Знакомый гидрограф выделил из своих запасов четыре хронометра. А Роберт Стивенсон превзошел в щедрости всех, вместе взятых, предоставив в распоряжение супругов целую яхту «Титания» с командой из 16 человек на борту.

Это была классическая научная экспедиция имперской эпохи: на дорогостоящем парусном корабле, с хорошо обученной командой, оснащенная самым современным оборудованием и организованная при содействии известных ученых и знаменитых людей того времени. На самом деле озарившая Пьяцци Смита идея была не столь уж нова: эта старая гипотеза имела завидное происхождение. Еще в 1704 г. в трактате «Оптика» Исаак Ньютон предположил, что единственное средство значительного улучшения качества астрономических наблюдений – «наиболее ясный и спокойный воздух, который, может быть, найдется на вершинах высочайших гор над большими облаками». С тех пор многие соглашались с этим, но никто не пытался проверить идею на практике. Остров Тенерифе был удобен тем, что находился куда ближе к Лондону, чем мыс Доброй Надежды, но и неожиданностей здесь подстерегало куда больше: вполне могло статься, что ценные научные инструменты не удастся доставить на вершину горы, или же, оказавшись там, они не смогут работать правильно, или что вершина будет постоянно затянута облаками. С другой стороны, если бы рискованное предприятие увенчалось успехом, это позволило бы значительно расширить горизонты научного видения.

Как заметил Пьяцци Смит, гора могла стать машиной по производству фактов на основе теорий. Как, собственно говоря, и сам астроном. Но для этого требовалось умение балансировать между двумя мирами так, словно стоишь на острие вершины. Шотландец, родившийся в Неаполе, изучавший астрономию в Южной Африке и возглавлявший обсерваторию в Эдинбурге (городе, который одновременно был гордой столицей Шотландии и периферией в сравнении с Лондоном), Пьяцци Смит мог справиться с этой задачей как нельзя лучше.

Успех его экспедиции на Тенерифе зависел от неукоснительного соблюдения стандартов британской астрономической науки в условиях высокогорья в нескольких тысячах километров от Лондона. Пьяцци Смит был с лихвой наделен такими основополагающими качествами ученого-исследователя середины XIX в., как увлеченность и страсть к первооткрывательству, которые привели его сначала на мыс Доброй Надежды, а теперь и на Канарские острова. Но дух первооткрывательства подчас плохо сочетался со скрупулезностью, которой требовали от него ученые мужи в Лондоне, одолжившие ему инструменты (и деньги). Их требования были многочисленны, разнообразны и строго регламентировали, чем, по их мнению, мог, а чем не мог заниматься Пьяцци Смит. Тогда как экспедиция имела своей целью раздвинуть границы астрономической науки до невиданных ранее пределов, сам ее организатор должен был строго придерживаться установленных границ. Это касалось, в частности, того, какого рода наблюдениями он мог заниматься (геологические и биологические изыскания не приветствовались), а также в какой форме и каким языком должен был их описывать. Пьяцци Смиту все это было известно, что объясняет попытку оправдаться, присутствующую в его рассказе о первой встрече с вершиной. Он знал, что должен подавлять эмоции и сосредоточиться на сборе научных данных, ради которых прибыл сюда. Если он будет усердно трудиться и ему улыбнется удача, он сумеет превратить эту вершину в форпост британской астрономии, своего рода научную колонию, которая сможет поставлять в метрополию щедрые потоки новых знаний. Все это отчасти объясняет, почему в его описании прибытия на Тенерифе присутствуют и эмоции, и «физическое обоснование» увиденного природного явления. Любопытно, что Пьяцци Смит, мечущийся между двумя столь разными способами восприятия, счел нужным поделиться этим опытом со своими читателями.

Необходимость исключить из научных наблюдений все личное приобрела особую актуальность в астрономической науке в середине XIX в., когда стало очевидно, что различия в скорости реакции наблюдателей могут быть источником существенных погрешностей в том случае, когда дело касается требующих чрезвычайной точности наблюдений за движением небесных тел. Название, данное этой проблеме, – «погрешность наблюдателя» – подчеркивало необходимость сведения обусловленных человеческим фактором различий к числовому коэффициенту, который можно вычесть из результатов наблюдений и получить истинные значения. Астрономы с параноидальной одержимостью старались выявить и учесть любые возможные источники погрешностей. «Бдительность не должна знать сна, терпение не должно знать усталости, – писал один из популярных авторов в конце XIX в. – За источниками переменных и систематических ошибок должна вестись неустанная охота; каждая бесконечно малая погрешность должна сопоставляться с другой; все силы и превратности природы – морозы, конденсаты, ветры, процессы теплообмена, искажающие эффекты гравитации, дрожание воздуха, подземные толчки, вес и жизненное тепло самого наблюдателя, а также скорость, с которой его мозг получает впечатления и передает их, – должны учитываться в расчетах и исключаться из результатов».

Но даже самые строгие меры предосторожности не позволяли полностью устранить человеческий фактор, например разную скорость реакции у наблюдателей, пытавшихся с предельной точностью зафиксировать время, когда звезда пересекла определенную точку на небе. Чем точнее становились астрономические карты, тем большую роль играла «погрешность наблюдателя», поскольку даже крошечные различия в скорости человеческой реакции имели значение при измерении столь малых единиц времени. Одним из способов решения этой проблемы было установление иерархии наблюдателей, когда за каждым ведущим наблюдения астрономом в свою очередь наблюдали другие астрономы вплоть до самих директоров обсерваторий. Поэтому, хотя Пьяцци Смит и находился на горе в сопровождении множества помощников, на взгляд таких астрономов, как Джордж Эйри, глава Королевской обсерватории в Гринвиче, это было все равно, как если бы он был там совершенно один: рядом с ним не было никого, кто мог бы наблюдать за тем, как он ведет свои наблюдения, и кто мог бы вести собственные наблюдения, чтобы сопоставлять их с наблюдениями Пьяцци Смита.

Отмечая, что большинство людей реагируют на это удивительное метеорологическое явление – расступающиеся облака, открывающие взору монументальный пик, – как на сильное эмоциональное переживание, Пьяцци Смит косвенным образом ссылался именно на этот источник навязчивых астрономических страхов. Тогда как астрономы стремились к тому, чтобы свести «погрешность наблюдателя» к нулю, устранив малейшие различия между наблюдателями, Пьяцци Смит обращал внимание на невыразимую ценность личного наблюдения, на невозможность свести его к цифрам. Представляя субъективность наблюдателя как нечто естественное, а не проблемную аномалию, которую во что бы то ни стало нужно устранить, он продвигал идею о том, что ученые могут быть одновременно объективными и субъективными, безличными и человечными.

Проблема точности стояла так остро отчасти потому, что во времена Пьяцци Смита астрономия представляла собой главным образом картографическую науку. Колоссальные средства и силы, затрачиваемые на астрономию французами и британцами в первые десятилетия XIX в., были своего рода научной колонизацией. Спустя почти столетие после того, как Ньютон показал, как на основе выведенного им набора физических законов можно предсказывать движение небесных тел, астрономы по-прежнему были заняты практической реализацией его теоретических выкладок. Это скрупулезное картирование положения Солнца, Луны, планет и бесчисленных звезд, названное позиционной астрономией, было продолжением исследовательской программы, запущенной Ньютоном еще в 1687 г., с первым изданием его знаменитых «Математических начал». Оно требовало долгих часов наблюдений с использованием самых точных инструментов, а также вышколенных наблюдателей, за которыми наблюдали другие, самые требовательные наблюдатели: только так можно было составить достаточно точные астрономические карты, демонстрирующие теоретический потенциал ньютоновской системы, а также, что не менее важно, извлечь практические выгоды для навигации и геодезии. Зная небо, можно было лучше узнать Землю, что давало государствам возможность распространять свой контроль на все новые территории. Наконец, это позволяло с необычайной точностью предсказывать движение небесных тел, что заметно укрепило авторитет астрономии на фоне других физических наук.

* * *

Каким бы мощным инструментом ни была позиционная астрономия, астрономы всегда мечтали о большем. В пору взросления Пьяцци Смита, в 1830-х гг., у них появилась сначала робкая, а затем и все более смелая надежда на то, что вскоре они смогут сказать не только где на небосводе расположены звезды, но и что они собой представляют. Когда астрономы увидели возможность выйти за пределы небесной механики – некогда считавшейся «совершенной» и окончательной системой знаний, – перед ними открылся захватывающий, но абсолютно новый и головокружительный в своей сложности мир. Космос Ньютона был стерилен – механическая Вселенная, все части которой работали точно и слаженно, как в идеальном часовом механизме, где, помимо периодического вмешательства Бога ради поддержания заведенного порядка, в частности сохранения постоянства планетарных орбит, почти ничего не происходило. Новый же космос был наполнен энергией, которая обрушивалась на Землю и омывала ее бесконечным динамичным потоком света и магнетизма. На смену плавным орбитам, рассчитанным в соответствии с ньютоновской небесной механикой, пришли бесконечные кривые показаний барометров, термометров, магнитометров и множества других приборов, предназначенных улавливать космические потоки Вселенной.

Пожалуй, не было более влиятельного сторонника идеи о том, что природа создана в соответствии с некими тайными законами и подчиняется им, чем немецкий исследователь и натуралист Александр фон Гумбольдт. Когда его корабль бросил якорь на Тенерифе, путешественников встретил «настолько густой туман, что мы едва могли различить предметы в нескольких кабельтовых от нас». Как и Пьяцци Смит, он боялся, что гора будет скрыта от его глаз, но «в тот момент, когда мы начали салютовать о нашем прибытии, туман мгновенно рассеялся. Пик Тейде появился в разрыве над облаками, и первые лучи восходящего солнца, еще не дошедшие до нас, осветили вершину вулкана». Несмотря на туман, фон Гумбольдт обратил внимание на прозрачность атмосферы – «одну из главных причин красоты ландшафта в этой знойной тропической зоне». Эта особенность не только усиливала цвета, делая их более гармоничными и контрастными, но и оказывала влияние на саму «моральную и чувственную организацию» жителей южных земель, наделяя их «ясностью представлений и безмятежностью ума под стать прозрачности атмосферы». Другими словами, фон Гумбольдт был убежден, что ясное небо над головой способствует ясности ума.

Фон Гумбольдта всегда интересовало, как природные условия воздействуют на людей и как людям понять физическую подоплеку этих природных условий. Десятилетия спустя, работая над книгой, ставшей кульминацией его жизненного пути, наполненного путешествиями, наблюдениями и размышлениями, он вернулся к вопросу о влиянии, оказываемом на людей окружающим пейзажем, или о «разных степенях удовольствия, которые дарует нам созерцание природы». Среди множества мест, которые ему довелось посетить, наиболее ярко в его памяти запечатлелись «глубокие долины Кордильер», где высокорослые пальмы образовывали лес над лесом, а также Тенерифе, где «…горизонтальный слой облаков, ослепительная в своей белизне облачная завеса, отделяющая пепельный конус от лежащей ниже равнины, внезапно пронизывается восходящим потоком, и взгляду путешественника вдруг открываются пространства от края кратера, вдоль покрытых виноградниками склонов Оротавы, до самых апельсиновых садов и банановых рощ, окаймляющих побережье».

Что же в подобных зрелищах так трогало сердца людей, пробуждало «творческие силы [человеческого] воображения»? Отчасти секрет их воздействия заключался в изменчивости, в том, как движение облаков или других форм воды обнаруживало силы, которые всегда присутствовали в природе, но не всегда были видны человеку. Фон Гумбольдт объяснял это «своеобразной физикой и рельефом земли, особенностями ландшафта, постоянно меняющимися очертаниями облаков и их слиянием с морским горизонтом». Эта бесконечная изменчивость порождала у него, как и у Тиндаля, сверхъестественное ощущение, будто природа пронизана чувствами, являющимися отражением его собственных. «Впечатления меняются вместе с меняющимися движениями ума, – писал фон Гумбольдт, – и у нас возникает счастливая иллюзия, будто мы получаем от внешнего мира то, чем наделяем его сами».

Эта счастливая иллюзия создавалась во многом благодаря единству природы. «Мощное воздействие, оказываемое природой, – писал фон Гумбольдт, – проистекает из связанности и единства производимых ею впечатлений и эмоций». Это свойство природы притягивает внимание человека, однако, утверждал Гумбольдт, необходимо идти дальше него, чтобы достичь истинного понимания. По мере своего интеллектуального развития от изначального восприятия единства природы человечество пришло к гораздо более действенному способу познания мира.

…человек, пройдя через различные стадии интеллектуального развития, приходит к способности свободно управлять активной силой мысли и учится, постепенно прогрессируя, отделять мир идей от мира чувствований; он перестает удовлетворяться лишь смутным ощущением гармоничного единства природных сил; мысль начинает выполнять свою благородную миссию; и наблюдение при помощи разума пытается проследить явления до причин, из которых они возникают. (Курсив мой. – Прим. авт.)

Разделяя мысли и чувства, можно было, по мысли фон Гумбольдта, в конечном итоге распутать нити природных сил, переплетение которых и порождает различные наблюдаемые явления – магнитные, астрономические, метеорологические, и таким образом «проследить явления до причин, из которых они возникают». Но для этого необходимо научиться управлять своими эмоциями, преодолевать мощное первое впечатление о целостности природы. Это было смелое и́дение, хотя и предполагающее постепенный прогресс: да, этот путь займет время, но в конце его будет достигнуто гораздо более глубокое понимание всего множества действующих в природе сил. Чтобы превратить «просто» естествознание в физику Земли (Physik der Erde), необходимо «выявлять фундаментальные и постоянные законы природы, проявляющие себя в динамичном потоке явлений, и отслеживать взаимодействие и борьбу различных физических сил». Все вместе это поможет приоткрыть завесу тайны и увидеть истинный облик Земли.

По мере того как продвигалось изучение действия физических сил на Земле, невозможно было не начать поиск невидимых, но мощных нитей, связывающих ее с небом. Гумбольдт не проводил различия между земными силами и теми, что существовали в остальной Вселенной. Его подход охватывал не больше и не меньше как весь космос. «Гармоничное единство природы» соединяло небо и землю, а также порождало те самые хитросплетения физических сил, которые были хорошо видны в изолиниях температуры и давления и в тех биогеографических континуумах, которые с такой скрупулезностью воссоздавал Гумбольдт.

Видение Гумбольдта разделял Джон Гершель, выдающийся ученый, сын великого астронома Уильяма Гершеля, первооткрывателя Урана. Гершель участвовал в организации так называемого «магнитного крестового похода» в 1830-х гг. – амбициозной кампании, в рамках которой на протяжении нескольких лет в разных местах земного шара велись наблюдения за изменениями магнитного поля Земли. Исследование дало поразительные результаты, показав, в частности, что магнитное поле Земли меняется в соответствии с 11-летним циклом солнечной активности. Едва ли можно было найти лучшее доказательство правоты Гумбольдта, верившего, что в основе кажущегося бесконечно изменчивым мира лежит строгий порядок. Это также было мощным аргументом в пользу сбора множества различных видов данных – о солнечных пятнах, солнечных спектрах, гравитации, излучении и многом другом, а также в пользу изучения этих явлений по отдельности. В этом смысле знание должно было быть как широкоохватным, так и узкопредметным. И чтобы понять, где кроются истоки столь сильного эмоционального воздействия Тенерифе и какие физические явления за ним стоят, требовалось вернуться от восприятия природы как единого целого к первопричинам – отдельным физическим силам, работу которых и регистрировали многочисленные приборы, привезенные Пьяцци Смитом на остров.

Для Пьяцци Смита и его современников необходимо было разделять влияние земной атмосферы и солнечной, чтобы понимать истинную природу обеих. А это означало, что невозможно было заниматься физикой Солнца, не занимаясь физикой Земли, и наоборот. Новый физический подход к астрономии тесно связал Землю и космос и привел, как выразился один из авторов, к рождению «науки, с помощью которой можно изучать природу звезд на Земле, а природу Земли узнавать благодаря изучению звезд, одним словом, науки, которая является или стремится стать такой же единой и универсальной, как сама природа, представляющая собой видимое отражение невидимого высшего единства».

В этом поиске единства атмосфере Земли была уготована особая роль. Ее изменчивость, движение облаков мешали увидеть суть явлений и требовали от ученых особенной внимательности при наблюдении. Подчас облака скрывали объекты этого наблюдения – горные вершины, звезды. Но эти же облака составляли часть мира природы, а потому и сами требовали изучения. Будучи своего рода вуалью, за которой скрывала себя природа, они придавали ей ту самую удивительную целостность и полноту. В этом смысле роль атмосферы была двойственной – она выступала и препятствием для науки, и объектом исследований.

* * *

Каким же образом Пьяцци Смит собирался – на практике – распутать те мириады нитей, что сплетали единую ткань природы? Мимолетное явление тенерифского пика в просвете облаков стало его первой путеводной звездой: для начала нужно было как можно выше подняться на гору и найти подходящее место для размещения обсерватории. Громоздкие ящики выгрузили из корабельного трюма на берег, их содержимое вынули и надежно упаковали, чтобы не повредить при подъеме на вулканический склон, и вскоре караван из 20 носильщиков и 20 мулов двинулся в путь. К полудню они достигли высоты 2100 м. «И без активности вулкана вокруг изобилие тепла и света», – с восхищением писал Пьяцци Смит. К вечеру экспедиция поднялась на перевал Гуахара. Местные носильщики проворно скинули с себя груз и поспешили спуститься обратно, чтобы не ночевать на высоте. Но Пьяцци Смит и часть его спутников остались на вершине. «Через 24 дня после отплытия из Англии мы встали лагерем на высоте почти 2700 м всего в 28° от экватора», – с ликованием записал он.

Двигаясь к вершине, экспедиция поднялась выше облаков, которые Пьяцци Смит видел снизу с борта корабля. Отсюда они выглядели как небесное море, состоящее не из воды, как распростершийся внизу океан, а из мельчайших капель, конденсировавшихся из водяного пара, и над его поверхностью виднелись вершины Тенерифе, близлежащего острова Ла-Пальма и других островов архипелага. Эти однородные облака тянулись, насколько хватало взора. «Великая равнина водяного пара, плавающая в воздухе на высоте 1200 м» была границей в прямом и переносном смысле, «разделяющей очень разные миры». «Ниже ее были насыщенная влагой атмосфера, фрукты, сады и жилища людей, – писал Пьяцци Смит, – выше – немыслимо сухой воздух, в котором темнел остов исполинской горы, сверкая многообразием красок под солнечными лучами днем и при свете неисчислимых звезд ночью». И там же, на высоте, была цель его путешествия: там ему предстояло подтвердить правоту Ньютона и увидеть небо таким, каким оно не предстает перед астрономами в других местах планеты.

Вопрос, что такое облака и какова их природа, в те времена оставался открытым. Говард изменил метеорологию, опровергнув бытовавшее представление об облаках как о бесконечно изменчивых и не поддающихся классификации творениях природы. Но многое еще требовало ответа, в частности неясно было, существовали ли в разных частях земного шара разные типы облаков, подобно эндемичным живым видам, или же облака были одинаковы повсюду. Поднявшись на вершину на Тенерифе, Пьяцци Смит не мог не обратить внимание на отличие местных облаков от тех, что он наблюдал в небе над Англией, однако эти различия, предположил он, вполне могли объясняться универсальными законами, например изменениями магнитного поля Земли, зарегистрированными в ходе «магнитного крестового похода».

Прозрачность атмосферы меняла характер времени в горной обсерватории. За один день или ночь Пьяцци Смит мог увидеть несравнимо больше, чем когда-либо наблюдал на меньших высотах. «День проносится быстро и очень насыщенно, – писал он, – в роскошно прозрачной атмосфере, освещенной вертикальными лучами солнца, не загрязненной никакими воздушными примесями. Каждое мгновение такого дня стоит многих часов в любом другом месте; мы смотрим на все вокруг, далекое и близкое, видим это, словно лицом к лицу, и приобретаем все более глубокое понимание того величественного сотворенного мира, в котором живем». Краски здесь были необычайно насыщенными: «сияющий кадмий», «богатейшие оттенки красно-оранжевого», «лимонно-желтый», «дивный розовый» и, разумеется, «глубокое синее небо над головой».

Но для достижения научных результатов пришлось немало потрудиться. Пьяцци Смит примерно месяц провел в лагере на высоте 2700 м, прежде чем, разочарованный постоянным присутствием пыли в воздухе, перебрался выше, на стоянку Альтависта, название которой объяснялось ее расположением на высоте 3260 м над уровнем моря. Он решил сделать то, на что не решился на Гуахаре, – транспортировать сюда «большой экваториальный телескоп Паттинсона». «Потребовалось напряжение всех нервов, чтобы осуществить главную задачу экспедиции, а именно установить самый большой телескоп на самом высоком доступном участке горы». Вокруг внутренней «площадки телескопа» работники, нанятые из местных, и члены экипажа парусника Стивенсона сложили каменную постройку из пяти комнат (с крышами, с гордостью отметил Пьяцци Смит) и веранды, где можно было укрыться от непогоды.

Эта «обсерватория» представляла собой смешение разных миров. Стены выложили из камня, взятого тут же, на склоне горы; изнутри комнаты завесили войлочными коврами местного производства; несущие балки вытесали из молодых сосен, срубленных на Тенерифе; стекла для окон, ставни и дверные петли привезли из Эдинбурга. На острове можно было достать только обычные гладкие гвозди, тогда как «хорошие винтовые гвозди», заметил Пьяцци Смит, «похоже, распространялись вместе с продвижением англосаксонской цивилизации». Это была шутка, которая, однако, показывала, в какой мере успех астрономического предприятия зависел от скрупулезного воссоздания условий, существовавших в британских обсерваториях, вплоть до винтов, используемых для фиксации инструментов.

Все это оказалось нелегким делом. Значительная часть более чем 500-страничного дневника Пьяцци Смита посвящена описанию всевозможных трудностей. Но его тон был не раздраженным, а скорее полным удивления. «То одна, то другая часть фотографического аппарата для съемки Солнца, – писал он, – время от времени раскаляется и начинает дымиться». Окуляры телескопов нагревались так сильно, что приходилось периодически делать перерывы, чтобы не получить ожог.

Но он с самого начала знал, что эти усилия себя оправдают, как знал и то, что трудности неизбежны. Момент, когда Пьяцци Смит в первый раз посмотрел в окуляр телескопа и увидел звездное небо таким, каким его никто никогда прежде не видел, стал возможен благодаря прозрачности атмосферы и отсутствию в ней водяных паров, но также благодаря многим людям и их труду, интеллектуальному и физическому, целой цепочке людей, помощь которых сопровождала ученого от Лондона и Эдинбурга до вершины вулкана на Тенерифе. Так всегда и бывает с научными исследованиями: очень много работы и как результат – возможность заглянуть чуть дальше и увидеть чуть больше, чем это удавалось до сих пор.

Итак, когда Пьяцци Смит в первый раз посмотрел в окуляр телескопа, перед ним распахнулся космос и самые далекие звезды. Он мог заглянуть дальше, намного дальше, чем кто-либо до него. Да, это стоит повторить: стоя на вершине, вооруженный мощным телескопом, с чистейшим прозрачным воздухом над ним, Чарльз Пьяцци Смит мог видеть на такие далекие расстояния, какие раньше казались немыслимыми. Первая же ночь наблюдений в высотной обсерватории превзошла весь его предыдущий опыт астрономических наблюдений. Двойные звезды, обычно размытые и нечеткие, ярко сверкали на черном небе. Можно было отчетливо разглядеть даже самые слабые звезды 16-й величины. У Пьяцци Смита быстро закончились астрономические тесты, с помощью которых можно было оценить, насколько улучшилось качество наблюдений.

Доказав возможность и ценность астрономических наблюдений высоко в горах, Пьяцци Смит приступил к работе, благодаря которой астрономия должна была сделать впечатляющий шаг вперед – ответить наконец на вопрос, что такое звезды и планеты, а не только где они находятся. С помощью приборов, которые ученый привез с собой и доставил на вершину вулкана, он мог приступить к тому, о чем говорил Гумбольдт: начать распутывать нити физических явлений, переплетение которых и создавало наше представление о земле и небе. Что вызывает циклические изменения пятен на Солнце? Что за красные выступы на поверхности Солнца видны во время затмений, но, вероятно, существуют там постоянно? Какова природа двойных звезд и как меняется со временем их вращение? Наконец, какие силы воздействовали на приливы, погоду Земли, ее магнитное поле?

Вопросов было множество. Ответить на все не представлялось возможным. Но тот факт, что они возникали, показывал, как сильно изменилось отношение человечества к земле и небу. Благодаря усовершенствованию старых и изобретению новых приборов у ученых появилась возможность «увидеть» невидимые физические явления. Все более мощные телескопы позволяли улавливать свечение даже очень далеких объектов и исследовать небесные тела в подробностях. Почти сразу же после изобретения в астрономии была использована фотография: в 1839 г. Луи Дагер сделал первый размытый снимок Луны, а уже год спустя Джон Дрейпер, придумав, как отследить движение Луны в ходе длительной экспозиции, сделал первую четкую фотографию спутника Земли. За этим последовали первые снимки Солнца, сделанные в 1840-х гг., и первая фотография звезды – Веги – в 1850 г. Но самым передовым прибором из всех стал спектроскоп, превративший свет в бесценный источник данных о составе далеких объектов. Спектрографические исследования предоставили очередное мощное доказательство единства природы, показав, что Земля и космос состоят из одних и тех же элементов.

* * *

О существовании дисперсии света было известно на протяжении многих веков. Еще Леонардо да Винчи обратил внимание на «цвета радуги» на пузырьках воздуха в стакане воды. Исаак Ньютон впервые заявил о себе научному обществу, показав, что при прохождении через прозрачную стеклянную призму луч света превращается в многоцветную полосу, которую он назвал «спектром» – на латыни это слово (spectrum) имеет двойное значение: «мысленный образ» и «призрак». Именно Ньютон выделил в нем семь основных цветов, и на протяжении всего XVIII в. в науке сохранялось такое представление о спектре. Только в 1802 г. физик Уильям Волластон, наблюдая спектр через очень узкую щель, заметил, что поверх цветовой палитры наложена череда черных линий. Он предпринял попытку картировать эти линии, выделив пять наиболее заметных и обозначив их соответствующими заглавными буквами от A до E. В 1824 г. Йозеф фон Фраунгофер, немецкий оптик, специализировавшийся на изготовлении высококачественных оптических стекол, призм и объективов (и, следовательно, интересовавшийся вопросом, что спектр может сказать о чистоте стекла), значительно расширил эту карту, выделив более 500 таких линий и дав им уникальные обозначения, используемые по сей день.

Наблюдение спектра оказалось непростым делом. Никто не знал, сколько именно в нем должно быть линий. Чем пристальнее вы смотрели, тем больше, казалось, их обнаруживалось. Неясно было их происхождение. Из-за всего этого сложно было понять, насколько в данном случае можно доверять своим глазам. Серьезные затруднения вызывала и фиксация увиденного в графической форме. Пьяцци Смит, смолоду обучавшийся навыкам точного отображения астрономических явлений, в совершенстве овладел такими техниками, как изобретенный Джоном Гершелем способ изображения звезд с помощью «тончайшей кисти из верблюжьего волоса» и последовательного нанесения тонких слоев лака. Достоверно изобразить такие эфемерные явления, как полярное сияние, облако небулярного газа или хвост кометы, можно было только благодаря «точности глаза, умелости рук и должному пониманию предмета». Спектр с его линиями разной толщины, то возникающими, то сходящими на нет, был в этом смысле особенно сложным объектом.

Выдающийся изобретатель Чарльз Бэббидж, бивший тревогу по поводу упадка британской науки по сравнению с французской и немецкой, считал, что умение видеть – это навык, требующий особого развития и важный для всей национальной науки. В своих «Размышлениях об упадке науки и некоторых причинах этого» он привел пример с наблюдением за спектральными линиями Солнца. Когда он впервые посмотрел через спектроскоп, то, как ни старался, ничего не увидел. Только после того, как Гершель объяснил ему, «как смотреть», Бэббидж сразу же их увидел – и удивился тому, как не разглядел прежде. С тех пор он видел спектральные линии каждый раз, когда смотрел в спектроскоп. Из этого Бэббидж делал вывод, что без хорошей системы подготовки наблюдателей британская астрономия не сможет конкурировать на международной арене.

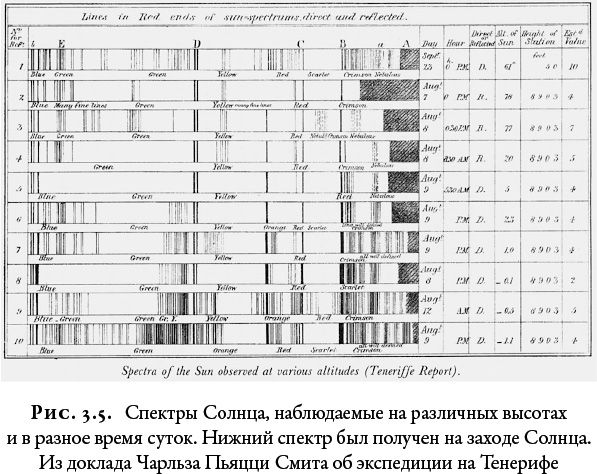

Первоначально астрономы стремились к тому, чтобы составить как можно более полную карту спектральных линий. Но довольно скоро стало ясно, что количество видимых линий зависит не только от размера телескопа и качества призмы, но и от времени суток и направления, в котором повернут телескоп. В 1833 г. шотландский физик Дэвид Брюстер опубликовал результаты своего многолетнего труда. Он не только наблюдал спектр с разрешением в четыре раза выше, чем сумел добиться Фраунгофер, но и делал это в разное время года, в разных метеорологических условиях и при разных положениях Солнца на небе. Эти кропотливые наблюдения Брюстера вполне соответствовали учению Гумбольдта о разделении физических феноменов на составляющие ради их лучшего понимания. Но в 1856 г., когда Пьяцци Смит отправился на Тенерифе, происхождение черных линий на солнечном спектре было все еще не ясно.

Вот почему Пьяцци Смит работал не только по ночам, когда видны были звезды, но и днем, занимаясь спектрографическими наблюдениями за солнечным светом – именно для этой цели сам Королевский астроном одолжил ему свой спектроскоп. Британские ученые мужи, ограниченные возможностями своих городских обсерваторий, хотели знать, что станет с этими характерными линиями на солнечном спектре, если посмотреть на них с вершины горы. Изменятся ли они? Или исчезнут вовсе? А как они будут выглядеть на закате и на восходе солнца?

Гора в данном случае помогала преодолеть препятствие в виде поглощающей большую часть солнечного спектра земной атмосферы. Находясь на высоте, вооруженный самым современным научным прибором – спектроскопом, состоявшим из телескопа с узкой входной щелью (последняя растягивала спектр, что позволяло лучше видеть фраунгоферовы линии) и призмы, Пьяцци Смит имел уникальную возможность получить ответы на многие вопросы. Направляя спектроскоп на Солнце в полдень, он в этот момент находился ближе к солнечной атмосфере, чем любой другой наблюдатель на поверхности Земли. А во время наблюдений за солнцем на восходе и на закате, когда оно почти касалось горизонта, Пьяцци был отделен от светила самым толстым слоем земной атмосферы, чем кто-либо другой на планете.

Со своей наблюдательной станции Пьяцци Смит мог безо всяких усилий и с удивительной четкостью увидеть как далекие звезды, так и Солнце. Глядя на него на закате через спектроскоп, он видел, что темных линий буквально на глазах становится больше. Это свидетельствовало о том, что по крайней мере некоторые из них имели земное происхождение, будучи видимым следом какого-то невидимого вещества, количество которого увеличивалось по мере утолщения слоя земной атмосферы, отделявшего его от Солнца. Это также означало, что спектр, показываемый любым направленным в небо спектроскопическим прибором, всегда отражал содержание одновременно и солнечной, и земной атмосфер. Конечно, это существенно осложняло задачу по определению состава такого далекого небесного объекта, как Солнце, да еще фактически с помощью кусочка стекла. Но все же наблюдения Пьяцци Смита на Тенерифе показали, что спектроскоп, используемый в правильном месте правильным образом, может быть полезным инструментом как для выявления различий между содержимым солнечной и земной атмосфер, так и для исследования самого воздушного океана, омывающего нашу планету.

Что вызывало появление этих темных линий, множащихся на глазах, Пьяцци Смит не рискнул предположить. Он также не вдавался в детали происходивших с ними изменений, в частности, он не ответил на вопрос, уменьшались или увеличивались эти линии исключительно в зависимости от толщины атмосферного слоя, через который велось наблюдение, либо же на это влияли внутренние изменения самой атмосферы Земли. Эти мысли придут позже. Пока же он находился на горе и просто наблюдал, используя для этого каждую минуту бодрствования.

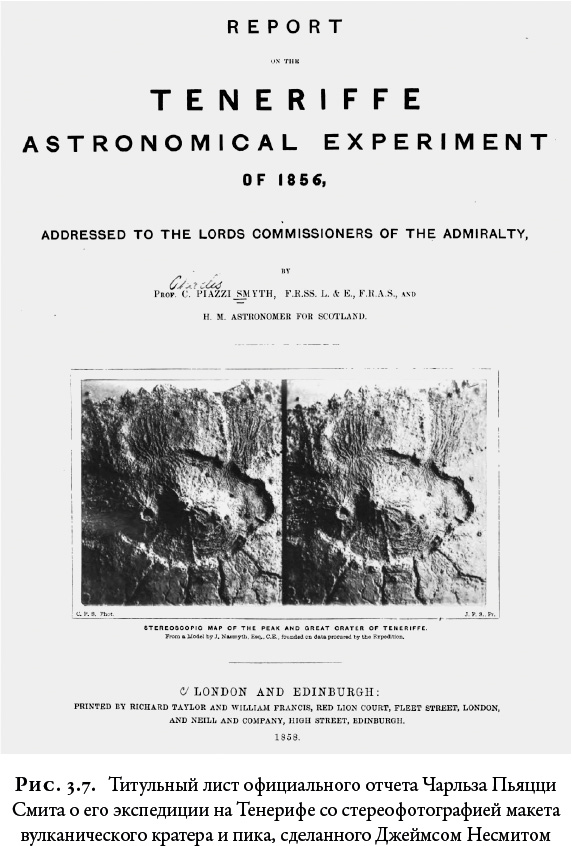

Мы знаем, что чувствовал Пьяцци Смит, глядя в небо со склона вулкана, благодаря его замечательной книге. Главной страстью был сам процесс наблюдения, и буквально в каждой сделанной им записи проглядывает он, Пьяцци Смит, великий наблюдатель. Убежденный в преимуществах фотографии для научных наблюдений, «все свободные моменты» на горе он не выпускал из рук фотографическую камеру, которую сумел раздобыть лишь в последнюю минуту перед отплытием. Он снимал все: окружающие пейзажи, необычную растительность и сам процесс научных наблюдений. Описание, на которое я опиралась выше, занимает около пяти страниц в его книге «Тенерифе: Эксперимент астронома, или Особенности пребывания над облаками» (Teneriffe, an astronomer's experiment: jr, specialities of a residence above the clouds), опубликованной в 1858 г. В ней он в мельчайших подробностях, очень ярким, но без витиеватой вычурности языком описывает всю экспедицию. Свой рассказ Пьяцци Смит дополнил 20 собственноручно сделанными стереофотографиями – впервые в истории печатная книга была иллюстрирована таким количеством фотоснимков.

В предисловии ученый объяснил причину, по которой приложил столько усилий, чтобы сделать и напечатать стереофотографии: они обладали качеством, которое он назвал «необходимой достоверностью». Тогда как обычные фотоснимки могли быть недостаточно четкими или содержать искажения, стереофотография обеспечивала своего рода самокоррекцию. Сравнение двух изображений позволяло увидеть, что реально, а что есть следствие случайного эффекта. Дополнительная достоверность достигалась благодаря стереоскопическому объединению изображений, что создавало впечатление объема (прежде это было доступно только великим художниками). Таким образом, стереофотографии выполняли двойную функцию: обеспечивали научную точность и эстетическое воздействие, присущее гениальным произведениям живописи.

Пьяцци Смит не только занимался наукой, но и наблюдал за тем, как он сам (и другие) делают это. Природные явления и процесс их изучения были ему одинаково интересны. Он зарисовывал яхту, на которой шел на Тенерифе и которая, по сути, тоже была инструментом научных исследований, и фотографировал ее экипаж за работой. Вел подробнейший журнал экспедиции в принятой в те времена манере – описывая то, что он видел в окружающем мире, и сопровождая эти описания своими впечатлениями наблюдателя. Внимательно наблюдал за моряками на корабле, которые благодаря ему сами превратились в дисциплинированных наблюдателей. Он включил в книгу фотографию второго помощника капитана, занятого измерением температуры: в одной руке тот держит хронометр, чтобы узнать время измерения, в другой – записную книжку, куда собирается внести данные. Будучи, как и другие фотографии в книге, стереографией, это двойное изображение удваивало и без того двойной акт наблюдения: Пьяцци Смит наблюдает за вторым помощником капитана, ведущим наблюдения за температурой. Более того, за научными наблюдениями Пьяцци Смита в свою очередь внимательно следили читатели его официальных отчетов и статей в популярных научных журналах. Наука, будучи актом наблюдения, требовала строгого многоуровневого контроля.

Для официального отчета об экспедиции Пьяцци Смит выбрал всего две фотографии. На первой изображено то, чего никто, включая самого Пьяцци Смита, никогда не видел: это стереофотография вершины горы – вернее говоря, ее макета, который был сделан на основе данных, собранных в ходе экспедиции, талантливым шотландским инженером и астрономом-любителем Джеймсом Несмитом. Пьяцци Смит сфотографировал макет сверху, показав, как выглядят пик и вулканический кратер в глазах самого совершенного наблюдателя, имеющего совершенную наблюдательную позицию и совершенное зрение, – самого Бога. Вторая фотография – обычный снимок (увеличенная фотокопия) обсерватории Альтависта, также сделанный сверху. Эта фотография, в отличие от предыдущей, была реальной: ради нее Пьяцци Смит забрался с фотокамерой на соседний склон, с которого открывался хороший вид на лагерь. На снимке видна труба большого телескопа, возвышающаяся над «телескопной площадкой» – прямоугольным участком, защищенным со всех сторон строениями из камня, – и развевающийся на ветру флаг.

Это изображение акта наблюдения, обращенного на самого себя, было призвано напомнить Королевскому обществу, кто совершил это восхождение на вершину и чего он там достиг. Пьяцци Смит выполнил главную цель экспедиции – устранить из астрономических наблюдений препятствие в виде земной атмосферы. Он также показал, что любое наблюдение даже самых отдаленных небесных объектов одновременно является и наблюдением за атмосферой земли. Наконец, он пришел к пониманию того, что каждое обращенное вовне наблюдение также неизбежно является наблюдением за собой – приникшим к окуляру телескопа.

* * *

По общему признанию, экспедиция убедительно доказала преимущества высокогорных астрономических наблюдений. И все же Пьяцци Смиту удивительным образом удалось вырвать поражение из уверенных лап победы. Группа рецензентов Королевского общества, занимавшаяся оценкой его работы перед публикацией, сочла, что Пьяцци Смит в геологических и ботанических наблюдениях слишком отклонился от области своей компетенции, и отказалась печатать фотографии, стоившие ему большого труда, сославшись на дороговизну такого издания. Пьяцци Смит отреагировал на это со свойственными ему дерзостью и непокорством. Через несколько месяцев они с Джесси опубликовали собственный отчет о путешествии, в который включили все сделанные ими фотографии и наблюдения. (Как язвительно заметил Пьяцци Смит, в отличие от Королевского общества, его жена сумела в одиночку напечатать все 300 фотографий, необходимых для книги.) Это было первой ласточкой грядущих проблем, с которыми вскоре столкнется Пьяцци Смит с его стремлением нарушать границы научных дисциплин и готовностью действовать наперекор научному сообществу.

Беспокойный ум ученого не давал ему сидеть сложа руки, и через несколько лет после возвращения с Тенерифе он нашел новое увлечение, которое сулило ему еще больше проблем. С горных вершин, созданных природой, он переключился на вершины, созданные человеком. По-прежнему увлеченный проблемой наглядного подтверждения, Пьяцци Смит задался вопросом: можно ли увидеть Бога, если смотреть достаточно внимательно и достаточно скрупулезно производить научные измерения?

Искусственной горой, заинтересовавшей Пьяцци Смита, оказалась Великая пирамида в Гизе. Она уже много лет была предметом любопытства европейцев. Со времен Египетского похода Наполеона европейцы стремились узнать, как и кем были построены пирамиды. Было установлено, что соотношение между периметром основания пирамиды и ее высотой в точности совпадает с соотношением между длиной окружности и ее радиусом, что заставляло некоторых верить в то, что древние строители знали число пи. В 1850-х гг. британец Джон Тейлор выдвинул еще более интригующую, хотя и замысловатую гипотезу, что основной мерой длины в конструкции пирамиды был локоть, равный примерно 25 британским дюймам (63,5 см), и точно так же, согласно Тейлору, с британским дюймом соотносился локоть, который Ной применял при постройке ковчега, а Моисей – своей Скинии.

Прочитав работу Тейлора, Пьяцци Смит настолько увлекся его идеями, что обратил свой талант писателя на то, чтобы на основе не слишком вразумительной брошюры создать захватывающее повествование, доказывающее Божественное происхождение пирамиды и, соответственно, британского дюйма. Его книга «Наше наследие в Великой пирамиде» была написана всего за полгода напряженного труда, но мгновенно обрела широкую и восторженную читательскую аудиторию. В условиях соревнования с французами за то, какая метрическая система станет международной, многие в Англии с энтузиазмом приветствовали «научное» доказательство божественности и древности британских единиц измерения. Вскоре супруги Пьяцци Смит решили на собственные деньги совершить экспедицию к пирамидам, чтобы увидеть все своими глазами и провести измерения. Если кто и обладал достаточной зоркостью, чтобы разглядеть следы Бога в этих древних камнях, то именно Пьяцци Смит.

Результатом экспедиции Чарльза и Джесси Пьяцци Смит к пирамидам стали тысячи измерений, выполненных с помощью не только современных инструментов, таких как выдвижные рейки из красного дерева и масштабные линейки из слоновой кости, но и довольно экзотических, таких как труба от церковного органа времен королевы Анны («выдержанная временем» труба меньше других средств измерения была подвержена расширению при сильной жаре). Супруги, как и множество людей до них, тщательно измерили пирамиду со всей возможной точностью. Одновременно они вели метеорологические и астрономические наблюдения, как и на вулкане на Тенерифе. В апреле 1866 г., через год после возвращения, Пьяцци Смит с гордостью представил результаты экспедиции Королевскому обществу и был награжден медалью в знак признания «энергии, самопожертвования и мастерства», с которыми была проделана эта работа. Казалось, Пьяцци Смиту удалось с помощью точного и объективного наблюдения заставить древнюю пирамиду покориться науке и через это разглядеть присутствие Бога в ее устройстве. Но если качество произведенных им измерений не вызывало сомнений, то в выводах он в итоге зашел слишком далеко. Очень скоро приверженность Пьяцци Смита идее священного происхождения британского дюйма подорвала его репутацию в глазах коллег-ученых.

Конфликт нарастал и достиг кульминации примерно через 10 лет после поездки Пьяцци Смита к пирамидам, когда он представил Королевскому обществу очередную статью на эту тему, в которой обвинил известного физика Джеймса Максвелла в «серьезной ошибке в отношении Египта», допущенной тем в ходе лекции в Британской ассоциации содействия развитию науки. Статья была признана личным выпадом против Максвелла и отклонена от публикации. В приступе раздражения Пьяцци Смит заявил о желании покинуть Королевское общество. Он не ожидал, что его прошение будет тут же удовлетворено. Так, к его изумлению – и разочарованию, – в возрасте 55 лет Пьяцци Смит оказался по собственной воле изгнан из организации, руководившей научным миром, которому он отдал всю жизнь.

Друзья Пьяцци Смита сочувствовали ему, но большинство считало, что он сам повинен в своей печальной участи. Это мучительное самоизгнание из научного сообщества отчасти объясняет новое страстное увлечение Пьяцци Смита, избавившее его от необходимости контактировать, координировать усилия и сверяться с кем бы то ни было. Этим новым увлечением стали исследования с помощью карманного спектроскопа – прибора, позволявшего ему заниматься наукой в одиночку. С его помощью можно было самостоятельно изучать небо и состав атмосферы. Пьяцци Смит надеялся, что спектроскоп поможет ему не просто освободиться от удушающих объятий официальной науки, но сделать гораздо большее – превратить метеорологию из описательной дисциплины в предсказательную.

Идеальным образцом прогностической науки в XIX в. была признана астрономия (хотя и в нее в то время начали просачиваться физические гипотезы). Соответствовать заданной ею планке должен был каждый, кто хотел научиться предсказывать погоду на научной основе. Это было, мягко говоря, непросто. В 1870-х гг. прогнозирование погоды считалось в научных кругах, пожалуй, еще более спорной темой, чем мистические теории относительно Великой пирамиды.

* * *

В 1859 г. адмирал Фицрой начал эксперимент по прогнозированию погоды. Через телеграфную сеть, созданную им специально для сбора метеоданных, он каждое утро получал показатели давления, температуры воздуха и скорости ветра от двух десятков метеостанций, разбросанных по всей стране. После этого Фицрой систематизировал и анализировал их, опираясь на свою интуицию опытного моряка и проверенные приметы, и уже через полчаса рассылал через телеграф прогнозы. Коротко говоря, адмирал функционировал как метеослужба, состоящая из одного человека. Его прогнозы пользовались огромной популярностью у рыбаков и моряков, а также среди широкой публики, особенно когда нужно было выбрать солнечный день для загородного пикника. Конечно, они часто оказывались неверными, а потому вызывали лавину критики и насмешек: зачем нужна правительственная служба, если она рассылает ошибочные предсказания? К огорчению тех, кто мечтал о развитии прогностической метеорологии, деятельность Фицроя привлекала слишком много внимания со стороны недоброжелателей, которые называли адмирала «пророком погоды» и сравнивали его метеопрогнозы с предсказаниями гадалок на ярмарочной площади. Но все это прекратилось в одночасье в 1865 г., когда адмирал Фицрой внезапно покончил с собой.

После его смерти для надзора за деятельностью Метеорологического департамента был создан специальный комитет, состоявший из членов Королевского общества. К несчастью, обнаружилось, что Фицрой управлял правительственным департаментом как личной вотчиной. Он предпочитал все делать сам и почти не вел записей. При составлении своих метеопрогнозов адмирал не применял никаких научных принципов, законов или уравнений и опирался только на интуицию, рассматривая эти прогнозы как дополнение, а не замену знаниям и опыту моряков, привыкших полагаться только на себя. Члены Королевского комитета неодобрительно отнеслись к тому, что сочли финансируемым из кармана государства индивидуальным проектом, результаты которого были сродни гаданию. Опасаясь ответственности за гибель людей в море из-за ошибочного прогноза, а также стремясь защитить репутацию зарождающейся метеорологической науки от обвинений в любительстве, они рекомендовали закрыть программу Фицроя.

Спустя 10 лет ситуация с правительственной программой прогнозирования погоды все еще оставалась тупиковой. Британские моряки и рыбаки отчаянно нуждались в метеопрогнозах и штормовых предупреждениях и требовали вернуть их. Но научный комитет сопротивлялся, предлагая вместо этого наладить рассылку прогнозов в частном порядке. Между тем газета «Таймс» приняла смелое решение и с 1 апреля 1875 г. впервые в истории начала публиковать синоптическую карту. Что до Пьяцци Смита, то он тоже отмечал сходство между прогнозами Метеорологического департамента и народными приметами, но, в отличие от членов Королевского общества, не видел в этом ничего плохого. Пьяцци Смит устал от бюрократии и буквоедства этого научного парламента и сетовал на то, что его члены стремятся сделать науку личной вотчиной, застолбить за собой право на высшее научное знание таких погодных феноменов, как перемещение облаков, водяного пара, холода и тепла, которые, несмотря на это, оставались все такими же неуправляемыми, как человеческая толпа на железнодорожной платформе перед посадкой на поезд. Воодушевленный возможностями нового прибора – карманного спектроскопа, он решил, что теперь сумеет обойти комитет Королевского общества и сделает прогнозы погоды общедоступными. Пьяцци Смит был убежден, что этот спектроскоп позволит ему выявить взаимосвязи между земными и небесными явлениями и благодаря этому глубже понять единство природы, а также законы земной погоды. Словом, его план состоял в том, чтобы с помощью этого «потомка» тех спектроскопов, которые он использовал на Тенерифе и во множестве других экзотических мест планеты, исследовать самый изменчивый и непредсказуемый феномен, который только есть на земном шаре, – небо над Британией. Погода по своей сути была парадоксальным явлением: формируясь в результате взаимодействия одних и тех же веществ, она находилась в состоянии непрерывного изменения.

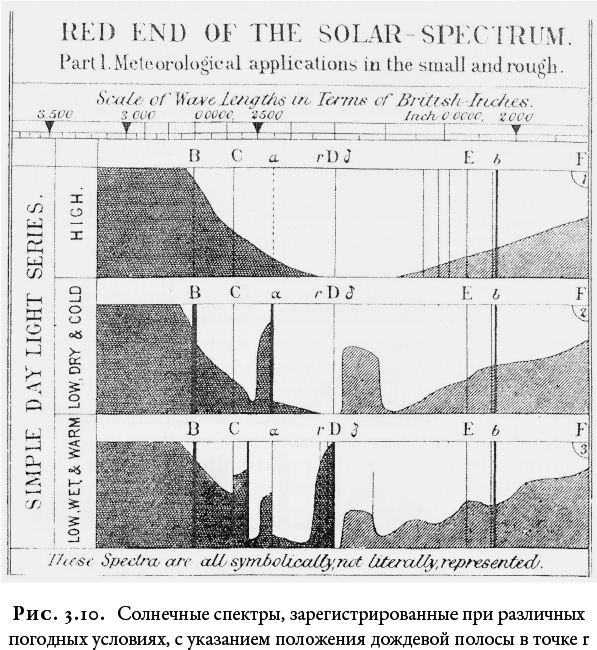

После экспедиции Пьяцци Смита на Тенерифе спектроскопия переживала этап стремительного развития. В 1859 г. Густав Кирхгоф и Роберт Бунзен доказали, что линии в солнечном спектре соответствуют химическому составу атмосферы Солнца, а затем Кирхгоф пошел еще дальше и соотнес многие из линий Фраунгофера с конкретными металлами. Но все еще оставалось неясно, чем конкретно вызывалось появление этих линий, возникали ли они в результате поглощения в солнечной атмосфере или в земной, или же в них обеих. В 1860 г. Дэвид Брюстер опубликовал большую статью, написанную в соавторстве с Дж. Гладстоном, в которой представил результаты «грандиозной работы по картированию разделения» между линиями поглощения солнечного и земного происхождения. Кульминацией почти 30-летнего исследования стала карта солнечного спектра длиной в 1,5 м, в которой Брюстер четко разделил солнечные и земные линии (не выдвинув, однако, никаких предположений о том, что могло порождать их). В статье Брюстер и Гладстон ссылались на наблюдения Пьяцци Смита на Тенерифе, отмечая, что у того «была возможность изучать солнечный свет, когда атмосфера препятствовала этому в наименьшей степени – то есть в наиболее благоприятных условиях по сравнению с теми, что выпадали на долю любого другого исследователя». Несмотря на успех в картировании линий, разработанный Брюстером и Гладстоном эксперимент по воспроизведению полос в лабораторных условиях провалился, и происхождение атмосферных линий так и осталось необъясненным.

И здесь на помощь британцам пришел француз. В 1865 г. астроном Пьер Жюль Жансен направлял спектроскоп в небо, стоя на балконе своего дома на улице Лабат на Монмартре в Париже. Для небогатого ученого атмосфера Земли была бесплатной лабораторией, всегда находившейся в его распоряжении. Рассмотрев все любопытные явления, обнаруженные Брюстером в 1833 г., он решил исследовать убывающие и нарастающие спектральные линии, которые Пьяцци Смит наблюдал на Тенерифе, и попытаться определить их происхождение. Используя усовершенствованный самодельный спектрометр с продуманной системой призм, Жансен сумел разглядеть то, чего никто прежде не видел, а именно что так называемые темные полосы в действительности представляли собой скопления темных линий, по структуре схожих с более знакомыми, менее вариабельными спектральными линиями, изначально идентифицированными Фраунгофером; некоторые из них, как было установлено, имели солнечное происхождение. Наблюдая за этими линиями в разное время дня, Жансен заметил кое-что еще. Они были особенно яркими на восходе или закате солнца, но никогда не исчезали полностью, даже когда он смотрел на него в полдень (открытие, которое противоречило более ранней работе Брюстера). Следовательно, предположил ученый, спектральные линии должны были быть вызваны чем-то, что присутствует в атмосфере Земли постоянно. (Это также объясняло тот факт, почему на рассвете и закате линии были наиболее яркими: чтобы попасть в спектроскоп, солнечному свету приходилось проходить через более толстый слой земной атмосферы.)

Жансен решил выяснить причину этого явления. Он отправился в Швейцарию, где сначала поднялся на гору, чтобы проверить, не станут ли линии слабее, если смотреть на них через более тонкий слой атмосферы. Они стали. Затем поехал к Женевскому озеру, в Ньон, где договорился о том, чтобы на берегу разожгли большой костер. Глядя на огонь с близкого расстояния, Жансен не увидел никаких темных полос, только нормальный спектр. Но, посмотрев на него с башни в Женеве, находящейся в 20 км на другой стороне озера, ученый обнаружил все те же темные линии, которые Пьяцци Смит наблюдал на Тенерифе, а сам он видел над Парижем. Теперь Жансен был почти уверен, что их происхождение связано с водяным паром, которым был насыщен воздух над озером. Но нужно было подтвердить эту догадку экспериментальным путем. Заручившись поддержкой парижской газовой компании, ученый создал впечатляющую размерами экспериментальную установку: многометровую металлическую трубу – длина которой должна была имитировать слой атмосферы – поместили в ящик с опилками и закупорили с обоих концов толстыми стеклами. Труба заполнялась водяным паром под давлением, чтобы воссоздать искусственную атмосферу. На одном ее конце находилось несколько газовых горелок, направлявших в трубу мощный луч света, в то время как Жансен наблюдал за ним с другого конца трубы через спектроскоп. Он увидел те же самые темные полосы, которые видел над Парижем! Те полосы, которые впервые были обнаружены Брюстером в 1833 г., за нарастанием и убыванием которых наблюдал Пьяцци Смит на вершине горы на Тенерифе в 1856 г. Чем выше было давление пара внутри трубы, тем темнее становились эти полосы. То же самое происходило и при увеличении длины трубы. Эксперимент подтвердил, что темные полосы вызывались не чем иным, как водяным паром в земной атмосфере. Из этого Жансен тут же сделал вывод, что линии могут быть использованы для поиска водяного пара и в атмосфере других небесных тел, после чего с замечательной самоуверенностью заявил, что в атмосфере Солнца водяных паров нет.

* * *

Интерес Пьяцци Смита к спектроскопии, угасший было после его экспедиции на Тенерифе, вспыхнул с новой силой, когда стало известно, что Жансен смог увидеть спектр солнечных протуберанцев во время полного солнечного затмения в Индии в 1868 г. Вскоре Пьяцци Смит купил себе новый спектроскоп. Это было небольшое деревянное устройство длиной всего 10 см и диаметром около 2 см с окуляром на одном конце и дифракционной щелью на другом. Внутри находился ряд призм, расположенных таким образом, что, проходя через них, свет выходил из спектроскопа под тем же углом, под которым входил. Хотя карманный спектроскоп не был игрушкой для бедных (его цена составляла целых два фунта стерлингов), он считался любительским прибором, которым не пользовались профессиональные метеорологи и астрономы.

Тем не менее этот прибор позволял увлеченному наблюдателю исследовать физику Солнца в любое время и в любом месте, где бы он ни находился, и безо всякого надзора. Конечно, чтобы это занятие было сколько-нибудь полезным, требовались определенная сноровка, привычка к тщательным наблюдениям. Прибор следовало направлять низко над линией горизонта, чтобы охватить как можно большую часть атмосферы. Разрыв в облаках создавал идеальные условия, но солнце не должно было светить слишком ярко, чтобы не слепить наблюдателя. По этой же причине не рекомендовалось вести наблюдения на восходе и на закате. Туман любой плотности и угольный смог также ухудшали видимость.

Для Пьяцци Смита все это было само собой разумеющимся. Удобный компактный прибор всегда был у него под рукой: иногда, «в порыве энтузиазма», он прикладывал его к глазам по 50 раз на дню. Ситуация все время менялась: разные сочетания давления, температуры и ветра по-разному влияли на изменение погоды, а каждый разрыв в облаках создавал разные условия для наблюдения. Он не знал, что именно ищет. Да ему и не требовалось искать что-то конкретное в каждый конкретный момент. Он просто наблюдал – и затем думал.

В 1875 г. Пьяцци Смит совершил поездку в Париж, где посетил знаменитого астронома, иностранного члена Лондонского королевского общества Урбена Леверье (которого нашел образцом невоспитанности: по окончании визита тот выставил его и Джесси из дому, несмотря на бушевавшую грозу). Грозовой фронт последовал за супругами в Лондон, и, внимательно наблюдая за ним через свой спектроскоп, Пьяцци Смит обнаружил смутную и нечеткую – но тем не менее постоянно присутствовавшую – «широкую темную полосу», пересекавшую спектр между красным и оранжевым участками. Эта полоса была темнее соседних областей, имела не четкие, а размытые границы и исчезала при перемещении спектроскопа на другой участок горизонта. Когда же Пьяцци Смит убирал прибор и смотрел на грозовой фронт невооруженным глазом, то не видел ничего особенного, что отличало бы этот участок неба. Он продолжал вести наблюдения по пути на север в Йорк и одним солнечным утром, когда, казалось, ничто не предвещало дождя, обнаружил уже знакомую, отчетливо выраженную размытую темную полосу на том же участке спектра. Вскоре действительно пошел дождь, и, глядя на его потоки, Пьяцци Смит с ликованием осознал, что его догадка подтвердилась: карманный спектроскоп может открыть новую эру в прогнозировании погоды.

Открытый им феномен он назвал «дождевой полосой». В отличие от четких линий солнечного спектра, которые, как считалось, вызывались поглощением световых волн различными веществами в солнечной атмосфере, дождевая полоса была размытой, нечеткой и изменчивой. Пьяцци Смит ничего не сказал о ее происхождении, однако тот факт, что он связал эту полосу с приходом дождя, позволяет предположить: ученый увидел в ней характерный признак присутствия водяного пара в атмосфере. О своем открытии он сообщил в письме в журнал Nature, основанный всего за несколько месяцев до этого. Как было ясно из названия письма – «Спектроскопическое предвидение дождя при высоких показаниях барометра», – Пьяцци Смит намеревался внести корректировки в одно из основополагающих метеорологических допущений: «высокие показания барометра» (то есть высокое давление) означают хорошую погоду.

На самом деле в своем письме Пьяцци Смит предоставил крайне мало информации о дождевой полосе. Он не высказал предположение, что могло быть ее причиной, и даже не упомянул «водяной пар». Пьяцци Смит хотел объявить не столько о добытой им новой крупице научных знаний, сколько о новом инструменте их получения. Спектроскопия, которая, как недавно было установлено, позволяла определить состав земной атмосферы, также позволяла отследить изменение этого состава. Это делало ее инструментом практической метеорологии, того, что Пьяцци Смит называл «предсказанием погоды для общих жизненных целей».

Несмотря на энтузиазм Пьяцци Смита, имелась весомая причина быть крайне осторожным с утверждением, будто спектроскоп и феномен «дождевой полосы» могут радикально изменить ситуацию с предсказанием погоды. Размытые дождевые полосы с их очень изменчивым характером были еще труднее для наблюдения, чем фиксированные линии поглощения на солнечном спектре. Они менялись, потому что представляли то, что само претерпевало постоянные изменения, – водяной пар в атмосфере. Удобный и простой в использовании, как утверждал Пьяцци Смит, дождевой спектроскоп в действительности служил инструментом обнаружения очень сложного и специфического явления. Тогда как спектры содержали огромное количество информации обо всей толще наблюдаемой атмосферы, они были подобны моментальным снимкам, отражающим мгновение во времени. Чтобы извлечь из этого практическую пользу, их нужно было интерпретировать в сравнении с другими такими же снимками, сделанными до и после. Даже насыщенность дождевой полосы была полезным параметром только при сравнении ее с предыдущими наблюдениями. Но сравнение интенсивности последовательных дождевых полос было делом в значительной мере субъективным, и лишь относительно немногие могли овладеть этим навыком в такой степени, чтобы превратить его в устойчивый метод. В «Ежеквартальном журнале Королевского метеорологического общества» Ф. У. Кори утверждал, что спектроскоп был слишком сложен в использовании и требовалось два-три месяца «терпения и настойчивости» (что признавал и один из самых горячих защитников этого прибора), чтобы подготовить обученных наблюдателей, способных работать без надзора.

Но Пьяцци Смит не собирался сдаваться. Он разослал в популярные журналы статьи, в которых попытался переосмыслить проблему метеопрогнозирования. Отношение к ней всегда было неоднозначным, а из-за шумихи вокруг прогнозов Фицроя и их отмены после его неожиданной смерти стало и вовсе сложным. Пьяцци Смит не видел ничего плохого в попытках предсказывать погоду, и карманный спектроскоп был для него не лучше и не хуже других инструментов прогнозирования. Это был всего лишь еще один полезный прибор для энергичных, целеустремленных людей, которые не хотели ждать, когда «совершенная» метеорология, поднявшись до уровня астрономии, возродится из пепла провалившегося проекта адмирала Фицроя. «Нам следует перестать вздрагивать при слове "прогнозирование"», – убеждал Пьяцци Смит читателей и отмечал, что даже старый добрый барометр не позволяет предсказать погоду с абсолютной точностью. По словам Пьяцци Смита, граница между народными приметами и наукой, которую так рьяно охранял комитет Королевского общества, была не более чем иллюзией. Знание есть знание независимо от того, как оно приобретено, а в отношении такого сложного явления, как погода, оно всегда будет носить вероятностный, ориентировочный характер, завися от опыта, здравомыслия и личной точки зрения конкретного наблюдателя, будь то безграмотный рыбак или хорошо образованный астроном-наблюдатель. «В метеорологии не существует правильных и неправильных методов прогнозирования! Что такое движения стрелки барометра, если не прогнозирование погоды для тех, кто умеет их интерпретировать?»

Оружием Пьяцци Смита явились прагматичный подход и оптимизм. Он был убежден: нельзя ограничивать источники данных и их практическое применение, надо, чтобы их, напротив, становилось все больше. Ему представлялось, как легионы независимых наблюдателей по всей стране, «множество, большое множество людей», оснащенных карманными спектроскопами, которые превратят их в армию метеосуперменов, способных видеть водяной пар в чистейшем небе, будут «вести наблюдения за погодой и делать самостоятельные заключения в местах проживания, тем самым дополняя более общие прогнозы, которые выпускаются ежедневно в Лондоне». Лучшее в спектроскопе – портативность и простота использования. С его помощью любой человек мог, преодолев границы пространства, перенестись не только к пределам земной атмосферы, но и дальше, в безбрежные просторы космоса. Всего лишь двух секунд достаточно, чтобы «рассказать опытному наблюдателю об общем состоянии всей атмосферы». По мысли Пьяцци Смита, человеку должно было внушать необычайное чувство уверенности знание того, что даже в тесной и жалкой лачуге, «имея вокруг себя не более нескольких кубических метров совершенно не подходящего для научных целей плохого воздуха», он тем не менее мог «заниматься таким благородным делом и одним мгновенным, всеохватывающим взглядом пронзать атмосферную толщу, от поверхности земли до самого космоса, чтобы анализировать ее состояние на предмет присутствия водяного пара (исходного материала дождя, как назвала его „Таймс“)».

Благодаря спектроскопу можно было моментально получать всеобъемлющую информацию. Он позволял проникать взглядом сквозь атмосферу со скоростью света и делать наблюдения планетарного масштаба. Теперь наукой об атмосфере мог заниматься отдельный человек. Карманный спектроскоп претворял в жизнь мечту Пьяцци Смита о том, каким должен быть научный поиск – глубоко личным, не скованным надзором и ограничениями. Это был инструмент, который мог принести практическую пользу морякам, земледельцам да и всем остальным жителям Британии и других стран уже сегодня, не заставляя их ждать некоего туманного будущего, когда наука наконец разберется в сложных законах природы, управляющих погодой. Словом, с этим прибором любой мог иметь собственную портативную метеообсерваторию и заниматься исследованиями.

Но то, что Пьяцци Смит считал главным достоинством спектроскопа – возможность часто и оперативно делать точные наблюдения, постоянно имея его под рукой, – привело к стремительному угасанию популярности этого прибора. Пьяцци Смит мечтал о том, чтобы метеорологические наблюдения стали повсеместными и общедоступными, но скоро выяснилось, что большинство людей не готовы к этому, и мода на спектроскопы прошла так же быстро, как летняя гроза. Широкая публика предпочла полагаться на собственные глаза, старые добрые барометры и на карты погоды, которые недавно начали публиковаться в газетах.

Пока Пьяцци Смит пропагандировал преимущества индивидуальных метеонаблюдений, научные ветры дули в другую сторону. В октябре 1876 г. британский парламент начал расследование в отношении Метеорологического департамента. После смерти Фицроя метеослужба начала использовать так называемые приборы-самописцы, которые могли автоматически отслеживать изменения погоды. Эти фантастические устройства, приборы-химеры, совершали и измерение, и регистрацию данных – два действия, которые прежде объединить не удавалось. В прошлом попыткам создания самозаписывающих приборов препятствовал эффект трения, но это помеху удалось преодолеть благодаря фотографии. Одной из первых сфер ее применения стала именно автоматическая регистрация погоды. В 1845 г., всего через шесть лет после того, как Луи Дагер изобрел фотографический процесс, двое метеорологов – Фрэнсис Рональдс из обсерватории Кью и Чарльз Брук из Гринвичской обсерватории – начали разработку серии приборов-самописцев, таких как магнитометр, электрометр, барометр и термометр, использующих технологию отклонения луча света, падающего на фотографическую пластину. В других самопишущих приборах задействовали более простой метод соединения чернильной ручки с измерительным устройством.

Эти регистрограммы предназначались не для составления прогнозов погоды, которые после смерти Фицроя были признаны делом слишком субъективным, а для долгосрочного проекта по выявлению физических законов, лежащих в основе происходящих в атмосфере изменений. В глазах Роберта Скотта, сменившего Фицроя на посту главы Метеорологической службы, сравнение и последовательность были куда более важными научными ценностями, чем независимость и талант. В 1875 г. он с нескрываемым одобрением процитировал выдержку из доклада Комитета по физике и метеорологии Королевского общества от 1840 г.: «Систематическая кооперация является существеннейшим условием, в пользу которого в настоящее время следует пожертвовать всем остальным; сотрудничество почти по любой проблеме с наибольшей степенью вероятности приведет к более значимым результатам, нежели любое число независимых наблюдений, какими бы совершенными они ни были сами по себе». Вклад тех, кого комитет называл «любителями науки», приветствовался лишь в том случае, если они строго следовали установленным правилам, «даже если это требовало от них на какое-то время пожертвовать собственными взглядами и удобством».

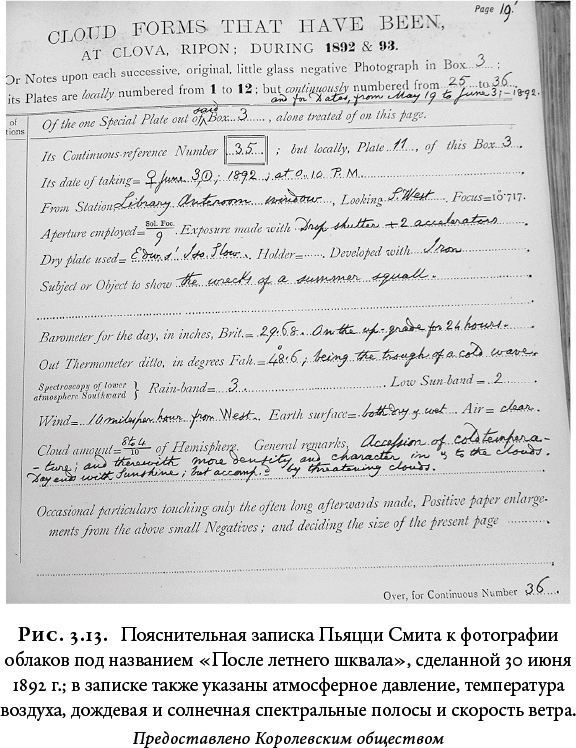

Вопрос, как именно эти все более многочисленные регистрограммы давления, температуры и других связанных с погодой показателей могли быть преобразованы в научные знания о погоде, оставался открытым. В 1870-х гг. британские метеорологи ощущали, что застряли на начальном этапе развития своей науки. То, чего когда-то добились астрономы, – способность делать точные предсказания на отдаленное будущее – казалось все менее достижимой целью. Между тем сама астрономия во многом утратила былую уверенность, обретенную ею после великих открытий Ньютона. Такие ученые, как Уильям Гершель, Эдвард Сэбин, Джон Гершель, Дэвид Брюстер, Жюль Жансен и, разумеется, Чарльз Пьяцци Смит, показали, что астрономия может быть не только картографической, но и физической наукой, и, сделав это, открыли перед ней совершенно новые, неизведанные миры. Зрелая астрономическая наука вдруг снова стала молодой, в то время как метеорология, по-прежнему пребывая в младенческом возрасте, отчаянно искала новые источники уверенности.