Каменная невеста

1

Вот до чего додумался Гесл Прес — бывший портной. Теперь ему больше нечего делать в армии. Он может уйти домой.

В те утюжно-горячие дни работы было — успевай только подавать. Машину вертела огромная ступня революции, и дни летели, как стежки, друг за другом, и хорошо было самому следить за стежками, хорошо было стоять за машиной!

А теперь?.. А теперь надо все упорядочить. Нужно пуговицы пришить.

После гражданской войны он еще два года оставался в армии. Может, дни снова замелькают как стежки. Но он день ото дня видел в газетах все больше цифр. Цифры тянулись друг за дружкой в непрерывном ряду, как на «сантиметре». И он взвалил на плечо котомку и подался домой — работать с «сантиметром».

Домой — к себе, на еврейское подворье. Еврейское — потому, что во дворе проживало сорок еврейских жильцов, а единственного нееврея — сапожника Тимоху — называли на еврейский лад «Итче-Мохе».

Поселился Гесл Прес в комнате у хозяина Диванчика, который последовательно превращался из купца в спекулянта, из спекулянта — в нэпмана, а теперь со дня на день ждал возмездия.

Очутившись в комнате, Прес потянулся, закинув руки назад: его переполняло огромное чувство, но какое — он и сам не знал. То — веками накопленная энергия дедов, прадедов и прапрапрадедов, которые жизнь свою провели с зашитыми ртами и лишь редко-редко, день или два дня в году, подавали о себе голос. А его, Гесла, рот открыт теперь круглый год. Когда он приходит домой, он зарывается головой в подушку. Долго-долго молчали… А теперь?.. Теперь Гесл Прес говорит даже во сне. Он боится, как бы ночью не проговориться крепким русским словом. А за стеной ведь люди спят, а за стеной ведь спит Ципка. Он боится, как бы Ципка не услышала от него грубое слово.

Ципка живет у Диванчика и обслуживает его. Диванчик говорит, что она его родственница, и не платит за нее в страхкассу…

Ципка — девушка что твоя модель, точно со страницы журнала сошла.

Какое личико, какие щечки, а глаза — как бездонные небеса.

Прес знает в этом толк. Что греха таить — Пресу она нравится, эта девушка.

Завидя ее, он обязательно должен спеть: «Твое личико, твоя талия, твоя стройная фигурка…»

А она пытается убежать и всегда попадает в его объятия, и никто в мире не скажет, что она нарочно сдалась.

И странная у него привычка — от этого Ципка хочет отучить его. Он, Гесл, впадая в телячий восторг, обязательно должен благословить ее по-портновски:

— Эх, Ципочка, холера тебе в талию!

И Ципка не убегает от Гесла. Ей с Геслом весело. Парень недурен. К тому же орден Красного Знамени на груди. Ей даже нравится, как он по-медвежьи переваливается из стороны в сторону: топ вправо, топ влево. Никакого равновесия в плечах.

И она, Ципка, принимается учить его ходить прямо.

— Сначала, — говорит она, — ставят одну ногу, потом другую. У лошади, — говорит она, — четыре ноги, и то она не сбивается.

Был апрельский день, но чувствовались все времена года. Еще светился перламутром зимний снег при свете чуть ли не летнего солнца. А с крыш свисали ледяные косички, радугами горевшие на солнечном костре, раздуваемом осенним ветерком.

Приятно было ощущать в себе все времена года. И Гесл с Ципкой сидели во дворе на бревнах, вовсю вдыхали светлый воздух, вбирали побольше солнца, и Ципка сама начала излучать тепло и светиться, и текли горячие слова, и лучились глаза. Как хорошо ощущать в себе все времена года! И Ципка взялась отучать его от портновского благословения «Холера тебе в талию».

— Фи, — стыдила она его, — некрасиво.

А он назло повторял свою поговорку, и она строила недовольную мину — она сердилась.

— Нельзя так говорить! — кривила она свой ротик.

Наконец она дала ему оплеуху. Но этого-то он как раз и ждал. Ему нравятся ее оплеухи. И она хлещет его по щекам почти беззвучно.

Но вдруг что-то загрохотало, словно тысячи швейных машин застучали внезапно вместе и потом поодиночке начали останавливаться.

Что это такое загрохотало?

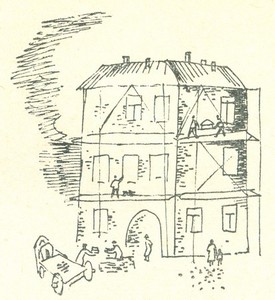

Гесл вскочил и побежал на край двора — посмотреть, что это там загрохотало. Когда он подошел поближе, он увидел: завалилась трехэтажная стена — брандмауэр, которая отделяла большой каменный дом от соседнего дома.

Сбежались соседи и соседки, домашние хозяйки, у которых лица были в саже от закопченной печки, а передники — в крови и волосы — в перьях от только что зарезанных кур.

Рыжий Нохем разглагольствовал перед обступившими его жильцами:

— Как это каменная стена заболевает вдруг падучей? Человек — я понимаю: или кто-нибудь ему ножку подставит, или он сам споткнется. Но как это каменная стена вдруг заваливается…

Другой жилец, постарше, разъяснял:

— Разве Диванчик заложит хороший фундамент?.. Она стояла, стена, на курьих ножках.

И одна из милых головок — «Петехка» зовут ее детишки — удивлялась и спрашивала у старшего брата:

— Как это стена могла стоять на курьих ножках?

А брат все уже знает. Он учится в пятом классе.

— На курьих ножках? — повторяет он. — Это сказано в кавычках… для красного словца…

А маленькая головка не понимает ни курьих ножек, ни кавычек, ни красного словца. Как это слово может быть красным или зеленым?

Но тут прибегает запыхавшийся Диванчик:

— Что завалилось? Где там завалилось? Господь с вами! Как это стена сама может завалиться? Может быть, это землетрясение?

А жильцы все шумели: слыхано ли? Как это каменная стена стоит себе и стоит и вдруг ни с того ни с сего заваливается?..

Наконец решили: выделить дворовую комиссию во главе с Геслом для расследования происшествия.

Долго расследовать не пришлось. Пару дней спустя уже висело объявление о созыве общего собрания жильцов.

Гесл усиленно размахивал колокольчиком, но ничего не помогало. Это не профсоюзное собрание. Здесь можно позволить себе разговаривать всем вместе. Во-первых, веселее, во-вторых, скорее будет. Не слышно, что говорят? Так и это неправда! У каждого свой голос.

Но Гесл все-таки звонил колокольчиком, пока все не замолчали, и тогда он взял слово. Он рассказывал, что стена рухнула потому, что вплотную к ней стояла уборная и Диванчик, экономя деньги на вывозку нечистот, вырыл в пустовавшем, закрытом на замок стойле глубокую яму, куда все стекало. И еще рассказывал Гесл, что и большой каменный дом тоже на ладан дышит — стоит ведь он еще со времен короля Яна Собесского. Он требует капитального ремонта. Его нужно перелицевать.

Товарищ представитель жилищной кооперации выступил и сказал, что Диванчику не под силу сделать такой ремонт. Да он и не захочет! Поэтому дом переходит в жилкооп.

Взял слово и Диванчик:

— Вам, я думаю, всем ведь известно, — сказал он, — что человек я мягкого характера, человек я тихий. Но как поможет тут моя тихость, когда за душой нет ни гроша… Подождать надо; может, улучшится положение…

Наконец выступил сапожник Итче-Мохе (Тимоха).

— Стены каши просят, — сказал он, — тут не до шуток. Это не сапог — положил заплату и ступай снова месить грязь. Это дело в долгий ящик откладывать нельзя… Да и что тебе, хозяин, — обратился Итче-Мохе к Диванчику, — может, и тебе каморку дадут.

Итак, дом перешел в жилкооп.

Гесл Прес был назначен заведующим домом. В тот день Гесл снова потянулся, закинув руки назад. Теперь он нашел им приложение. В тот день Гесл готов был расцеловать все встречавшееся ему на пути — и детские головки, и каменные стены, и, конечно, больше всего ее, Ципку.

И пошла работа, настоящая горячая работа, заслуживающая гордого названия «труд». Подвозят на санях кирпич, гасят известь…

Растаял снег, и подводы с кирпичом идут по глубоким лужам. Колеса, как огромные катушки, катятся и катятся всю дорогу.

Но вдруг задержка с кирпичом. Остановились подводы.

И как раз тогда выскочил Диванчик с жирной улыбочкой на губах. Вертелся-вертелся и наконец все же выпалил:

— Ну, что слышно? Кирпича не хватает! На полдороге застряли?.. Хи-хи… Ничего себе хозяева появились!

И, глубоко вздохнув, Диванчик испустил звук:

— Ээээ-ть…

И надо же было тут подвернуться Итче-Мохе. А он, Итче-Мохе, горячий. То есть так он вообще добродушный. На собрании он даже обещал Диванчику комнату. Но таких слов от него он не стерпел. Он даже покраснел:

— Ты что сказал? Снова хозяином станешь?.. Знаешь, когда это будет? Когда деревянные гвозди зазеленеют!

Диванчик спорить не любит. Он тут же смылся.

И катушки у подвод снова завертелись, и появился кирпич.

Гесл занят по горло. Он реже видит Ципку. Она уже не так часто дает ему оплеухи.

Ципке скучно стало. А Ципка любит, чтобы ей весело было. И она не может ждать. Иные могут как-то останавливать время: не срывают листки календаря, не заводят часов. Но Ципка — не часы, которые сначала заводятся, а потом уже идут. Она, Ципка, пришла в мир для утешения. На радость ближнему. Но себя утешить она не может…

Гесл встречает ее часто надутую: почему, мол, он оставляет ее целыми днями одну?..

Ну как ему рассказать ей, что есть на свете и другие радости. Такая огромная радость для жильцов всего дома. Нет! Радость для всей страны! Радость труда. Вот свяжут дом деревянными цепями и возьмутся за него, за этот колосс, за эту громадину.

Он идет вечером домой усталый и замечает издали недовольную Ципку. Он протягивает натруженные, налитые руки и зовет ее нежно, как кличут цыплят:

— Цып-цып-цып-цып-цып, Ципочка!

2

Началось лето, строительное лето. Дни становились длиннее.

Гесл Прес носился весь в поту. Смотрел, как по кирпичику растет кладка, и думал: «Теперь уже пуговицы пришивают машиной. А кирпичики по одному кладутся медленно. Вот если бы они выкладывались быстро друг за другом в ряд, как стежки на швейной машине!»

И Прес носился от одного рабочего к другому. Энергия била через край. Он словно сам себя укладывал в стены.

А Итче-Мохе все рассказывал одну историю и очень огорчался, что не все ему верят, — горазд он был на выдумку. Но эта история как раз была правдивая.

Прес иногда забегал к нему выпить второпях стакан чаю. Раз он вбегает, и в руках у него винтики какие-то. Выпил он наскоро чай. Хватился — винтиков нет. Туда, сюда. Винтики как сквозь землю провалились. Пока он, Итче-Мохе, не расхохотался. Гесл, оказывается, вместо сахара в стакан опустил винтики да так и не заметил, что чай-то несладкий был.

— Истинный бог, правда! — прибавлял тут Тимоха. — Пусть куры в лицо мне плюнут, если вру.

Раньше Гесл и дня не мог прожить, чтобы не увидеть Ципочку, а теперь…

Ему, Геслу, бывшему портному, кавалеру ордена Красного Знамени, а ныне заведующему, доверено большое дело. И он со всем пылом ушел в него, как подмастерье, которому впервые доверили самостоятельно сшить мужскую пару.

А Ципочка?.. Ципочка тосковала по его налитым рукам, по его задумчивости, даже по его присказке «Холера тебе в талию».

Но Ципочка не может остановить часы, не может не отрывать листки календаря, и она сама не часы, которые сначала заводятся, а потом уже идут. Ей все время нужен кто-то, кто бы пел ей песенку, ей нужно кому-то давать оплеухи, и ей, Ципочке, нужно кого-то утешать. Это и для нее утешение. Потому что она, Ципочка, хочет, чтобы было весело. А у кого во дворе может быть весело? Только у Тимохи!

Тимоха играет на гармошке. У Тимохи язык как скороход: он может рассказывать сказки-небылицы.

Сидит себе Тимоха за верстачком подобрав под себя ноги и рассказывает свой сон. Ципочка знает, что это выдумка, будто ему это снилось, но она слушает. Ничего, если это даже неправда, — послушать-то можно.

А Тимоха рассказывает, что ему приснилось, будто он — на съезде Советов и председатель объявляет, что теперь пришла уже пора выбирать простых рабочих для руководства государством, и все кричат, что его, Тимоху, нужно выбрать… И он, Тимоха, становится руководителем, все рабочие становятся у него комиссарами, а служащие и прочие — рабочими. И дела идут у него на славу. Наконец он решил ввести социализм. И он созывает новый съезд. Вдруг выступает один, и это, оказывается, наш Диванчик — он теперь сапожник. Вот он выступает и говорит, что все у нас уже хорошо, но пришло время выбирать простых рабочих, и все кричат, чтобы его, Диванчика, выбрали…

— Тогда я поднял шум. «Как, олухи вы?! Кого вы хотите выбирать!» И от своего же крика я проснулся.

Так рассказывает Тимоха свой сон и заканчивает: — Вы понимаете, как этот Диванчик въелся мне в душу?

Но этого еще мало. Не этим только нравится Тимоха Ципочке.

Главное, что Тимоха тоже любит, когда она его по щекам хлещет, а кто любит, чтобы она его хлестала, — тот ей нравится. За это она, кажется, способна даже полюбить.

Гесл видел только красивое личико. Тимоха видел гораздо больше. Он видел, что это красивое личико очень изменчиво, что в этом личике тысячи красивых лиц.

Тимоха давно уже думал о том, что люди становятся неприятными, когда видишь их каждый день с одним и тем же лицом. Ну, умели бы люди хоть раз в неделю менять свое лицо, как они меняют рубаху… Хоть раз в год, как меняют обувь…

А ведь это вовсе не фантазия. Может ведь так Ципочка! Он каждый день видит новое лицо, новую улыбку. Особенно она умеет улыбаться. Улыбок у нее тысячи — и все разные. И Тимоха должен расплачиваться. Он отвечает улыбкой на улыбку.

У Тимохи — как у всех людей на свете: домашний голос сапожника, и хриплый голос, и голос, которым он выступает на собраниях, и праздничный голос, и мало ли еще какие голоса могут быть у одного человека.

А с нею, с Ципочкой, он всегда разговаривает праздничным голосом.

И Ципочке нравится его праздничный голос, и его улыбка, и сапожничья песенка, в которой он поет ей о том, что волосы у нее как черные шнурочки, а ручки ее как два «правила».

И Тимоха рассказывает ей, что он не любит нынешних кожаных девушек в кожаных куртках; по какому-то новому фасону они, эти девушки, — низкие каблуки и длинные носы.

— Но у тебя, Ципочка, — утешает он ее, — у тебя прекрасный фасон. Ну а я? У меня, правда, нос немного великоват, не то что у Гесла. Но мы с тобой, Ципочка, ей-богу, парочка что надо.

И…

Она только притворяется, будто удирает от него. В конце концов она все равно попадает в его объятия, и никто в мире не скажет, что она сама в них кинулась. И…

Тимоха восхищенно благословляет ее по-сапожничьи:

— Эх, чтоб тебе пятку натерло!

А она ему выговаривает:

— Фи, как некрасиво.

И так далее, и так далее. Не всякий знает, что такое любовные сцены. Но кто не знает — пусть ходит в театр, и он увидит, как похожи они одна на другую.

И…

Тимоха назло ей повторяет свою поговорку, а она кривит личико:

— Нельзя так говорить!

И она грозится, что сейчас по щеке ударит.

И наконец…

Оплеуха. Звон. Возня.

А Прес тем временем занят перестройкой дома. Он работает и чувствует себя вроде хозяина. И у Ципочки он чувствует себя вроде хозяина. Ведь он давно получил от нее разрешение целовать и обнимать ее… А когда он закончит дом, он займется ее «перестройкой», потому что он, Гесл, знал, что девушка она «мелкобуржуазная», что нет у нее настоящей подкладки, что девушка она старого покроя и придется ее перелицевать.

Однако Ципочка не дом. Сердце у нее не каменное, она, Ципочка, нуждается в том, чтобы ей песенку спели, она должна вести борьбу с сапожничьими и портняжными проклятьями. Она должна раздавать оплеухи и чувствовать своей круглой ручкой щетину на щеках. И еще одно она любит: она любит в подарок принимать от Тимохи красивую булавочку или гребенку. Ей, Ципочке, тоже ведь нужно какое-то утешение, и чем дальше — тем больше, а Тимохе остается одно — приносить. Она еще рассердиться может.

А Гесл помнит о всех мелочах в работе. Вот уже дошло до ставней. И он старается, чтобы ставни получились красивые. И когда он смотрит на резную работу, она ему очень нравится. А когда он думает о красивом, ему вспоминается Ципочка.

В такие минуты он забегал домой и, как обычно, сжимал ее в своих объятиях, а она, как обычно, хлестала его по щекам. И он никак не мог бы себе представить, что существует еще один такой человек на свете, который получает такие же оплеухи от Ципочкиной руки и при этом тоже начинается возня.

Так проходило лето.

Лето, которое всегда хлопотало, строило дома и иногда спохватывалось и гладило девушку по щеке. Но лето было на исходе. Дожди начали хлестать. Лило как из ушата, капли дождя обгоняли друг друга на дистанции «небо — земля»… Сверкали молнии, гремел гром — небесный карнавал с барабанами, трубами, фейерверком и факельными шествиями. Прощальный праздник перед уходом лета.

Строительные работы закончились. Дом на большом дворе — как новый выутюженный костюм со свежими складками.

На заседании домоуправления решено было: к празднику Октябрьской революции жильцы переезжают в новый дом и устраивается «торжественное открытие», а пока жильцы собирались вокруг дома, осматривали и оценивали.

Все поглядывали на Пpeca, а Прес чувствовал себя как ребенок в новом костюмчике. Ему казалось, что все смотрят на него. Он был героем дня. Это он поставил дом, у которого каждая складка приутюжена.

3

Гирлянды зелени и электрических лампочек украсили дом. Синие, красные, желтые огоньки то вспыхивают, то гаснут, играя с зеленью в разноцветные краски и хитро подмигивая:

— Да то ли еще мы умеем!

А внутри дома на новых столах расставлены рюмки — перевернутые пирамиды, преломляющие свет и играющие красными, желтыми, зелеными и синими огоньками. А за столами сидят люди, и глаза у них светятся то черными, то синими, то зелеными огоньками.

А цвета женских платков!

И голоса у всех радостные!

Рыжий Нохем хриплым голосом провозглашает: «Дай бог дожить до второго ремонта дома!»

Один только Диванчик со своей семьей забился в угол. Он что-то втолковывает желчным шепотом своему соседу.

Сегодня Гесл Прес обязательно должен что-то сказать. А пока у него перед глазами пролетают огненные точечки, точечки красные, синие. Они проносятся цепочками, цепочки свиваются в кольца и снова разрываются.

Ему надоели эти точечки, эти цепочки, эти кольца, они не должны сегодня ему мешать. Он сегодня должен сказать что-то, он сегодня должен говорить.

И вот уже весь зал затих, и вот уже он говорит. Сначала он немного сбивался. Сначала он сказал, что жильцы подарили революции прекрасный подарок — дом-куколку! А потом он сказал, что революция преподнесла жильцам подарок.

…Но это ничего, это не ошибка. Все друг другу дарили, и все в расчете.

Потом речь у Преса пошла глаже. Он все рассказывал, как наши ножницы все перекроили, наш горячий утюг все выгладил.

И товарищ Гесл Прес обещал: мы построим прекрасное здание — великое здание социализма.

Точка.

Люди хлопали, люди аплодировали.

Теперь он присел, товарищ Гесл Прес, усталый, выхолощенный, в голове ни одной мысли. Он облокотился на диван и глядел ничего не говорящими глазами.

Люди веселились. Люди плясали.

Гесл полулежал на диване. В его глазах, как в зеркале, отражалось все происходившее в зале.

Вот он увидел родинку на крупном носу Нехи. Странно, что никогда он этой родинки у нее не замечал. Он заметил, что на жилете рыжего Нохема не хватает пуговицы.

Потом он увидел нового жильца со своей молоденькой женой. Они украдкой целовались.

И не удивительно, что Гесл Прес вдруг начал думать. Он вспомнил, как целовал он Ципочку во дворе, сидя на бревнах.

Он начал отыскивать глазами Ципочку. Но ее здесь не было. Она, должно быть, в одной из боковых комнат.

Он встал, вышел в коридор, заглянул в одну, в другую комнату, пока не очутился у двери самой дальней комнатушки, откуда послышался ее смех.

Он резко открыл дверь.

В глазах у него потемнело. Но какую-то десятую долю секунды он все же видел. Да, десятую долю секунды он определенно видел, а то почему бы у него в глазах потемнело.

И в эту десятую долю секунды он ясно видел, ясно как солнечный день, ясно как личико Ципочки, он ясно видел, что Ципочка сидела на коленях у Тимохи и Тимоха одним поцелуем покрывал чуть ли не половину ее плеча.

Тихо.

Прес стоял с широко раскрытыми глазами, а Тимоха чувствовал себя неловко. Нет! Он не считал себя вором. Нет! Тимоха вовсе не знал, что он ворует, и если бы он даже знал, это его тоже не касалось бы. Девушку, знает он, целуют, но печати не остается. Нет! Он легко смотрел в широко раскрытые глаза Гесла, но тишина становилась ему в тягость.

И он буркнул:

— Ну, чего уставился? Думаешь — кино будет?

От слов Тимохи Гесл очнулся. Ему показалось, что он кричит громовым голосом:

— Какое тебе дело до этой девушки?

Но получилась какая-то тонкая, скрипучая фраза. Между тем Ципочка тихонько выскользнула из комнаты.

Тимоха молчал, не понимая. Он действительно не понимал, но Гесл ему объяснил:

— Девушка — моя, я давно собирался расписаться с ней, слышишь, брат?.. Нечего в чужие сапоги влезать…

Теперь Тимоха все понял. Глаза его чуть не выскочили из орбит, и он выпалил:

— Девушка, говоришь, твоя?.. А знаешь ты хоть, как она выглядит?.. Много ли раз ты ее видел?.. Мне перед тобой нечего стесняться: я нянчился с ней, как с ребенком, ухаживал за ней, а ты говоришь, что девушка твоя… Как же это?..

Тимоха прокричал все это и замолчал. Он был опустошен. Вся лава изверглась, и огонь затих. Он больше не мог наступать. Он понимал, что девушку на двоих делить нельзя, и совсем забрать ее, девушку, нельзя, и совсем оставить ее тоже нельзя. Одному нужно уступить… Но кому?.. А ответа на это у него не было.

Тимоха молчал. Он почти такие же сцены видел в кино, но он никогда не думал, что такое с ним может случиться.

Теперь Тимоха ничего не мог, теперь Тимоха не знал, как ему быть. Две ноги в один сапог, знал он, не влезут. Он вставил ногу, и ему жмет. Гесл, видел он, трясется, и вот-вот вырвется у него вопль. И Тимоха подумал: у Гесла, должно быть, нога глубже ушла в сапог.

Гесл, построивший каменный дом, сам каменной стеной стал ему на пути. Он, Тимоха, почувствовал, что каменная стена преградила ему дорогу, и ему все равно не пройти.

— Ты, может быть, прав, Гесл… я, должно быть, тут лишний.

И еще тише, с болезненно-смиренной улыбкой прибавил:

— Она, должно быть, по твоей колодке… Ну что ж, носи на здоровье!.. А я-то думал, сапог по мне, попробовал влезть.

И Гесл думал, что Тимоха неправ.

И Гесл думал, что Тимоха прав.

И они сидели друг против друга, злились друг на друга, сочувствовали друг другу.

Прес впервые в жизни увидел Тимохину подкладку. Сегодня, когда верх порвался, он вдруг увидел, кто такой Тимоха.

Прес подал ему руку, свою большую руку.

И оба пошли к двери. С одной стороны — зеркало, с другой — окно. В зеркале они увидели друг друга. И им неловко было друг перед другом. Они повернулись к окну. И от окна уже не в силах были оторваться.

Они смотрели расширенными глазами.

Во дворе при свете красных, синих, желтых, зеленых лампочек гуляла Ципочка с сыном Диванчика.

Он, Диванчик, вел под руку их Ципочку, родную, кровную Ципочку. Да, этого и Тимоха не ожидал.

Он не мог поднять глаза, он еле-еле шевелил губами:

— Ну, Гесл?.. Ты построил дом… Забрал его у Диванчика… Мы все забрали у буржуев… Так вот приходит такой Диванчик, буржуйский сынок… Он ей, должно быть, булавки покупал золотые… Она это любит… И она к нему пойдет, Гесл…

— Пусть идет к нему, нам она не нужна, слышишь, Тимоха… Нам все будет принадлежать, все, что нам нужно. Вот мы взяли дом и превратили его в куколку. Красивую куколку мы из него сделали… Но все, что нам не нужно, мы отбрасываем. Тряпье мы отбрасываем, понимаешь?..

Тимоха начал понимать, он почувствовал, что в голове у него проясняется.

Он шел и бормотал:

— Гляди… да… дом… вот он стоит… вот она стоит, твоя каменная невеста… такая, Гесл, никуда не убежит…

Они вышли на улицу, и за домом, который обвешан был лампочками красными, синими, желтыми, зелеными, стояло много других домов, они стояли как братья, сестры, это была большая семья домов — все в огнях, и они перемигивались, словно рассказывая, как люди клали кирпич к кирпичу, подымали этаж за этажом.

Теперь у этих людей праздник. Теперь исполнилось десять лет с тех пор, как эти люди-строители сами стали хозяевами этих домов.

И Гесл смотрел на все эти дома. И ко всем чувствам прибавилось еще одно чувство — радость. Тут есть и его доля. Вот она стоит, его «каменная невеста», он тоже построил дом!

А ночь была ясная, и небо было чистое, и луна — как золотое блюдце.