Часть пятая

Валентайн Кеттерли

События 15 ноября 2012 г.

Я пришел к нему в середине ноября. Был пятый час, холодные синие сумерки. День выдался непогожий, фары машин дробились на пиксели дождем, асфальт пестрел коллажем из мокрых листьев.

На подходе к дому я услышал музыку. Реквием. Под Берлиоза я нажал кнопку звонка и стал ждать.

Дверь открылась.

– Доктор Кеттерли? – спросил я.

Передо мной стоял высокий худощавый мужчина на шестом десятке. Красивый. Голова аскета с высокими скулами и лбом. Глаза и волосы темные, кожа смуглая. Залысины, но небольшие. Аккуратная, чуть заостренная бородка. Проседь в бородке заметнее, чем в волосах.

– Да, – сказал он. – А вы Мэтью Роуз Соренсен.

Я подтвердил.

– Заходите, – сказал он.

Помню, что запах дождя, пронизывающий улицу, не исчез в прихожей, а как будто усилился; в доме пахло дождем, облаками и воздухом – безграничным пространством. Пахло морем.

Что было очень странно для многоподъездного викторианского дома в Шафтсбери-парке.

Он провел меня в гостиную. Все еще звучал Берлиоз. Кеттерли прикрутил звук, но музыка оставалась фоном нашего разговора: саундтрек катастрофы.

Я снял сумку с плеча и положил на пол. Кеттерли принес кофе.

– Насколько я знаю, вы ученый, – начал я.

– Был ученым, – чуть устало объяснил он. – Лет пятнадцать назад. Сейчас я частнопрактикующий психолог. Научный мир меня не принял. У меня были неправильные идеи, неправильные друзья.

– Как я понимаю, сотрудничество с Арн-Сейлсом не прибавило вам симпатий со стороны коллег?

– Именно. Люди по-прежнему думают, будто я знал о его преступлениях. Это неправда.

– Вы с ним видитесь? – спросил я.

– О господи, нет, конечно! Уже лет двадцать. – Он раздумчиво глянул на меня. – А вы говорили с Лоренсом?

– Нет. Разумеется, я ему писал. Однако он пока отказывается со мной встречаться.

– Похоже на него.

– Я думал, может быть, он не хочет со мной говорить, потому что стыдится прошлого.

Кеттерли коротко, невесело хохотнул.

– Вряд ли. Лоренс ничего не стыдится. Он просто все делает назло. Если кто-нибудь скажет «белое», он скажет «черное». Если вы говорите, что хотите с ним увидеться, он не захочет вас принять. Вот такой он.

Я поднял с пола сумку и достал дневник. Помимо нынешнего дневника, со мной был предыдущий (к которому я обращался почти каждый день), указатель к дневникам и пустая тетрадь, в которой я собирался начать следующий (нынешняя была исписана почти до конца).

Я открыл нынешний дневник и начал писать.

Кеттерли смотрел на меня с интересом.

– Вы пишете ручкой на бумаге?

– Я пишу заметки в формате дневника. Для меня это самый удобный способ упорядочить информацию.

– А вы хороший архивист? – спросил он. – В целом.

– Я превосходный архивист. В целом.

– Занятно, – проговорил он.

– А что? Хотите предложить мне работу? – спросил я.

Кеттерли рассмеялся.

– Не знаю. Может быть. – Он помолчал. – Так зачем вы ко мне пришли?

Я объяснил, что интересуюсь трансгрессивными идеями, людьми, которые их выдвигают, и тем, как их принимают в различных областях – религии, живописи, литературе, естественных науках, математике и так далее.

– А Лоренс Арн-Сейлс – идеальный образец трансгрессивного мыслителя, – продолжал я. – Он преступил множество границ. Он писал о магии, делая вид, будто это наука. Он убедил группу чрезвычайно умных людей в существовании иных миров, куда якобы может их взять. Он был геем, когда это преследовали по закону. Он похитил человека, и никто до сих пор не знает зачем.

Кеттерли не отвечал. К своей досаде, я ничего не мог прочесть на его лице. Если оно что и выражало, то, скорее, скуку.

– Понимаю, все это было давно, – добавил я, стараясь изобразить сочувствие.

– У меня превосходная память, – холодно ответил он.

– О. Замечательно. Сейчас я пытаюсь восстановить картину того, что происходило в Манчестере в середине восьмидесятых. Каково это было – работать с Арн-Сейлсом. Какая была атмосфера. О чем он с вами разговаривал. Чем вас заворожил. Все такое.

– Да-а, – задумчиво протянул Кеттерли, обращаясь к самому себе, – говоря о Лоренсе, всегда употребляют это слово. «Заворожил».

– Вам оно не нравится?

– Конечно, это чертово слово мне не нравится, – раздраженно ответил он. – Вы говорите так, будто Лоренс был кем-то вроде циркового фокусника, а мы – восторженными идиотиками. Все было совершенно иначе. Он любил, когда с ним спорят. Когда защищают рационалистическую точку зрения.

– А потом?..

– Потом он разбивал вас в пух и прах. Его теории были не просто дым и зеркала. Далеко не так. Он все продумал. Не оставил ни одного логического изъяна. И он не боялся соединять разум с воображением. О мышлении досовременного человека он рассказывал убедительнее всех, кого я знаю. – Кеттерли помолчал. – Я не отрицаю, что он прибегал к манипуляциям. Безусловно, и такое бывало.

– Но вы же только что сказали…

– На личном уровне. В личных отношениях Лоренс еще тот манипулятор. На интеллектуальном уровне он был честен, на личном – хитер, как черт. Взять хоть Сильвию.

– Сильвию Д’Агостино?

– Странная девушка. Беззаветно преданная Лоренсу. Единственный ребенок в семье. Очень любила родителей, особенно отца. Оба они – Сильвия и ее отец – были талантливыми поэтами. Лоренс велел ей порвать с родителями, и она послушалась. Послушалась, потому что Лоренс так велел и потому что Лоренс – это волхв и великий чародей, который поведет нас в новую эру человечества. Он ничего не выигрывал от ее разрыва с родителями. Это не обещало ему ни малейших выгод. Лоренс так поступил, потому что ему нравилась власть над людьми. Ему хотелось причинить боль ей и ее родителям. Он поступил так из жестокости.

– Сильвия Д’Агостино – одна из исчезнувших, – заметил я.

– Мне ничего об этом не известно, – ответил Кеттерли.

– Я не думаю, что вы вправе назвать его интеллектуально честным. Он говорил, что бывал в иных мирах. Он говорил, что другие там тоже бывали. Как-то это не совсем честно, а?

Возможно, я произнес это с некоторым высокомерием, которое лучше было бы скрыть, но я всегда любил побеждать в спорах.

Кеттерли нахмурился. Он как будто боролся с желанием что-то сказать. Он открыл рот, но передумал и, чуть помолчав, заметил:

– Вы мне не слишком нравитесь.

Я рассмеялся:

– Переживу.

Наступило молчание.

– Как по-вашему, отчего лабиринт? – спросил я.

– О чем вы?

– Отчего, по-вашему, он описывал иной мир – тот, в котором, по его словам, бывал чаще всего, – как лабиринт?

Кеттерли пожал плечами:

– Видение космического величия, думаю. Символ двуединства красоты и ужаса бытия. Никто не выходит оттуда живым.

– О’кей. Но я все равно не понимаю, как он убедил вас в его существовании. Мира-лабиринта то есть.

– По его указанию мы совершили ритуал, который должен был нас туда перенести. Некоторые аспекты ритуала обладали определенным… воздействием, наверное. В них присутствовал элемент внушения.

– Ритуал? Серьезно? Мне казалось, Арн-Сейлс считал ритуалы чепухой. Если не ошибаюсь, он писал об этом в «Полузримой двери».

– Да. Лоренс утверждал, что сам может попасть в мир-лабиринт без всяких ритуалов – ему достаточно изменить состояние своего ума, вернуться к детскому дорациональному мышлению, восприятию мира как чуда. Лоренс уверял, будто может делать это по собственному желанию. Неудивительно, что почти все мы – его ученики – ничего таким способом не добились, поэтому он создал ритуал, с помощью которого мы должны были попадать в лабиринт. Однако Лоренс много раз повторял, что это – уступка нашей неспособности.

– Ясно. Почти все?

– Что?

– Вы сказали, почти все его ученики не могли войти в лабиринт без ритуала. Это подразумевает, что кто-то мог.

Короткое молчание.

– Сильвия. Сильвия думала, что может попадать туда так же, как Лоренс. Возвращаясь к восприятию мира как чуда. Она была странная девушка, я же говорил. Поэтесса. Жила в собственных фантазиях. Кто знает, что ей там чудилось.

– А вы его когда-нибудь видели? Лабиринт?

Кеттерли задумался.

– По большей части я ощущал то, что можно назвать намеками. Это было чувство, будто я стою в очень большом пространстве – не только широком, но и бесконечно высоком. И, как ни трудно это признать, да, однажды я его видел. В смысле, один раз думал, что увидел.

– И как это выглядело?

– Как описывал Лоренс. Бесконечная череда классических помещений.

– И что, по-вашему, это значило? – спросил я.

– Ничего. Думаю, это не значило ровным счетом ничего.

Недолгое молчание. Внезапно он спросил:

– Кто-нибудь знает, что вы здесь?

– Простите? – Вопрос показался мне странным.

– Вы сказали, что знакомство с Арн-Сейлсом загубило мою научную карьеру. Однако вы сами, ученый, задаете вопросы, снова вытаскиваете все это на свет. Мне просто любопытно, отчего вы не проявили чуть больше осторожности. Вы не боитесь запятнать свою безупречную научную репутацию?

– Не думаю, что мой подход кого-нибудь смутит, – сказал я. – Книга об Арн-Сейлсе – часть более обширного исследования, посвященного трансгрессивному мышлению. Я вроде бы уже объяснял.

– А, ясно. Так вы многим рассказали, что едете ко мне? Всем вашим друзьям?

Я нахмурился:

– Нет, никому не говорил. У меня нет привычки рассказывать, куда я еду. Но не потому, что…

– Любопытно, – заметил он.

Мы глядели друг на друга со взаимной неприязнью. Я уже собирался встать и уйти, когда Кеттерли вдруг сказал:

– Вам правда хочется понять Лоренса и почему мы ему верили?

– Да, – ответил я. – Конечно.

– В таком случае нам нужно совершить ритуал.

– Ритуал? – удивился я

– Да.

– Тот самый, что…

– Тот самый, что открывает путь в лабиринт. Да.

– Что? Сейчас? – Его предложение слегка выбило меня из колеи. (Но не испугало. Чего тут было бояться?) – Вы его еще помните?

– О да. Как я уже говорил, у меня превосходная память.

– Я… э… Надолго это? А то мне нужно…

– Это займет двенадцать минут, – ответил он.

– О! Ну, о’кей. Конечно. Почему бы нет? – Я встал. – Мне же не придется принимать наркотики? Это как-то не очень…

Кеттерли рассмеялся тем же презрительным смехом.

– Вы только что выпили чашку кофе. Этого вполне достаточно.

Он опустил жалюзи. Взял с каминной полки подсвечник со свечой. Подсвечник был старинный, бронзовый, с квадратным основанием и выбивался из остальной обстановки – современной, минималистичной, европейской.

Кеттерли велел мне встать перед дверью гостиной, лицом к коридору, на месте, где не было мебели.

Он взял мою сумку – ту, где лежали дневники, указатель, ручки, – и повесил мне на плечо.

– Это зачем? – хмурясь, спросил я.

– Вам понадобятся ваши тетради для заметок, – ответил он. – Когда попадете в лабиринт.

У него своеобразное чувство юмора.

(Выводя эти строки, я чувствую, как на меня накатывает ужас. Я знаю, что будет. Рука дрожит, мне приходится сделать перерыв, чтобы унять дрожь. Однако тогда я ничего не ощутил, никакого зловещего предчувствия.)

Он зажег свечу и поставил ее в коридоре сразу за дверью. Пол в коридоре был такой же, как в гостиной: толстые дубовые доски. Я заметил темное пятно там, куда Кеттерли поставил свечу, как будто от воска, а внутри пятна – более светлый квадрат точно по размеру подсвечника.

– Сосредоточьтесь на свече, – велел Кеттерли.

Я стал смотреть на пламя.

Однако думал о темном пятне и светлом квадрате точно по размеру подсвечника. Тогда-то я и понял, что Кеттерли лжет. Свеча стояла на этом самом месте много-много раз, он совершал ритуал снова и снова. Он по-прежнему верит. По-прежнему думает, что может проникнуть в иной мир.

Я не боялся, мне было, скорее, забавно. Я начал сочинять вопросы, которые задам после ритуала, чтобы уличить его в обмане.

Он выключил свет. В доме стало темно, только на полу горела свеча и сквозь жалюзи пробивался оранжевый свет уличных фонарей.

Кеттерли встал у меня за спиной и велел мне не сводить глаз со свечи. Потом заговорил речитативом на языке, которого я прежде не слышал. По сходству с валлийским и корнуэльским я предположил, что это бриттский. Думаю, если бы я не разгадал его секрет раньше, то к этому времени точно бы догадался. Он декламировал с убеждением, с жаром, как будто безусловно верит в то, что делает.

Я несколько раз слышал имя «Аддедомар».

– Теперь закройте глаза, – сказал Кеттерли.

Я подчинился.

Он продолжил декламацию. Некоторое время я радовался, что разгадал его секрет, потом мне стало скучно. Кеттерли уже не говорил, а завывал по-звериному: звук начинался у него в животе, очень низкий, затем становился выше, громче, противоестественней.

Все изменилось.

Ощущение было, как будто мир просто остановился. Кеттерли умолк. Берлиоз оборвался на полузвуке. Я по-прежнему стоял с закрытыми глазами, но темнота за сомкнутыми веками стала другой – более серой. Воздух стал холоднее, сырее, как в тумане. Я подумал, не распахнулась ли дверь, но на это было не похоже, поскольку в то же мгновение оборвался лондонский шум. Вокруг меня волны разбивались о стены, глухой рокот гулко отдавался в колоссальном пустом пространстве. Я открыл глаза.

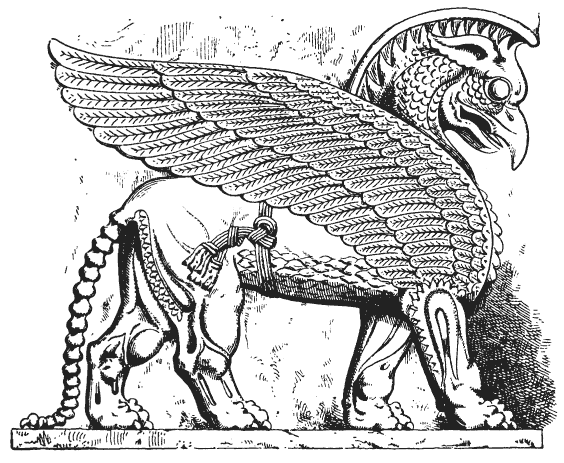

Перед мной вставали исполинские стены. Восемь мраморных минотавров нависали надо мной, омрачая своими громадами помещение, их мощные рога пронзали воздух, звериные морды были угрюмы и непроницаемы.

Я, не веря своим глазам, обернулся.

Кеттерли стоял в рубашке без пиджака, абсолютно спокойный и смотрел на меня с улыбкой, как будто я – исключительно удачно прошедший эксперимент.

– Извините, что не сказал ничего раньше, – улыбнулся он, – но я правда очень рад вас видеть. Здоровый молодой человек – как раз то, что мне нужно.

– Верните все обратно! – заорал я.

Он рассмеялся.

И смеялся, и смеялся, и смеялся.

Назад: Часть четвертая 16

Дальше: Часть шестая Волна