Книга: История смерти. Как мы боремся и принимаем

Назад: Глава II Право на смерть и обязанность жить: история эвтаназии

Дальше: Глава IV Новые лики бессмертия: от идеи воскрешения до цифровых клонов

Глава III

Между телом и душой: как появилась паллиативная помощь

В марте 2019 года в России приняли первый в истории страны федеральный закон, регламентирующий паллиативную помощь (№ 18-ФЗ). Он определил ключевые термины и понятия и установил практику домашнего ухода за тяжелобольными. Сразу после подписания документа руководитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и бывшая глава крупнейшего российского хосписа Нюта Федермессер отправилась в рабочую поездку по 25 регионам страны. Эта командировка была частью нового правительственного проекта под названием «Регион заботы», посвященного помощи тяжелобольным и умирающим людям и предусматривающего активное развитие паллиативных институций по всей России. И закон, и проект стали логичным итогом роста общественного интереса к теме хосписной помощи: за последние 10 лет количество фондов, собирающих средства на помощь умирающим людям, выросло в несколько раз.

Интерес к уходу за умирающими в современной России не уникален. По мнению Кена Доки, главного редактора англоязычного научного журнала о смерти и умирании Omega, хосписное движение — пример самого успешного низового общественного движения XX века, которому удалось повлиять на социальную политику множества современных государств. Сегодня систематическая помощь умирающим реализуется более чем в 100 странах мира. В этот процесс вовлечено около 30 миллионов волонтеров и врачей, общий объем рынка исчисляется сотнями миллионов долларов (оценивается торговля препаратами, оборудованием, услугами сиделок и медсестер и т. д.). В чем же причины такого успеха?

Хосписное движение — закономерное следствие тотального старения населения планеты и медикализации смерти. Люди все чаще умирают от комплекса тяжелых болезней, и этот процесс оказывается растянут на долгие годы, часть из которых проходит в медучреждениях. В этих условиях формируются профессиональные сообщества, функция которых — ухаживать за умирающими, облегчать их страдания и проблемы, причем не только физические, но и психологические и юридические.

Но почему помощь умирающим устроена именно так? Откуда взялись хосписы и могли бы они появиться на век раньше? Чем то, как смерть обсуждали сто лет назад, отличается от дискуссии вокруг умирания сегодня? И почему мы так уверены, что теперь точно знаем, что нужно умирающим?

Неизлечимые болезни: ars moriendi и cura palliativa

Очевидно, что люди болели и умирали на протяжении всей истории. Рядом с больным зачастую находился кто-то, кто помогал облегчить его страдания, будь то любящий супруг, знахарь или местный священник. Однако практики ухода за умирающим, которые мы видим сегодня, значительно эволюционировали.

В позднем европейском Средневековье был распространен иконографический сюжет ars moriendi («искусство умирать»). Это изображение последних часов жизни умирающего грешника и других ситуаций, связанных со смертью и облегчением страданий. Строго говоря, «Ars Moriendi» — это два текста, опубликованных между 1415 и 1450 годами, которые были посвящены «хорошему» или «достойному» умиранию, но в широком смысле так называют целый пласт представлений средневекового человека о последних днях праведного христианина. Своим появлением тексты и изображения обязаны «черной смерти» — второй в истории человечества пандемии чумы, пик которой пришелся на середину XIV века. В основе ars moriendi лежит идея о происходящей на смертном одре борьбе ангелов и демонов за душу умирающего, поэтому эти практики и нарративы носили спиритуальный, но не прикладной медицинский характер. Облегчение телесных страданий средневековых людей заботило меньше, чем спасение души и успешное вхождение в Царство Божье, — зачастую тяжелобольных предлагалось попросту не трогать, ведь на всё воля Божья . Всё, что требовалось от близких умирающего (и от него самого), — молитва и покаяние. Большинство умирающих попадали под надзор монашеских орденов, где им помогали не медикаментозно, а спиритуально: с IX века госпитали были практически при каждом христианском монастыре, а сам термин «госпиталь» происходит от французского «hôtel-Dieu» или английского «hostel of God», то есть «дом Бога» . «Для больного или умирающего крайне печально остаться в одиночестве, так как такое отсутствие внимания может быть бо́льшим бедствием и страданием, чем сама болезнь», — наставлял паству один из Отцов Церкви Святой Афанасий .

Большинство болезней в Средневековье провозглашались наказанием за грехи, и потому все сопутствующие физиологические проявления воспринимались как справедливое наказание. Девиз средневековой медицины — «Medicus curat, deus sanat», что переводится как «врач заботится, Бог лечит». Автор книги о культурной истории боли Хавьер Москосо анализирует трагический случай страдания умирающей королевы Анны Австрийской, жены Людовика XIII, подробно описанный в мемуарах Франсуазы де Мотвиль . Как отмечает Москосо, королева интерпретировала свое страшное заболевание в религиозном контексте и боль расценивала как способ искупления грехов. Так сама королева «объясняла королю, что это Бог выбрал ей такой путь для покаяния в прошлых грехах, что она счастлива и готова к смерти». Согласно Москосо, здесь мы сталкиваемся с крайне показательным для мира Средневековья и крайне отличным от нашего измерением боли — религиозно-духовным, символическим .

Рис.10 «Искусство умирать» («Ars Moriendi») — два латинских текста (публиковались примерно с 1415-го по 1450-й) о том, что нужно делать добропорядочному христианину, дабы правильно умереть. В книге рассказывается, что смерти не нужно бояться, ведь это дорога к вечной жизни; уделяется особое внимание искушениям, которые ждут умирающего человека (отсутствие веры, отчаяние, нетерпение, гордыня и алчность), и советам, как их избежать. В заключении приводится список спасительных молитв. На фото: иллюстрация к одному из изданий «Ars Moriendi» (1450), показывающа искушение маловерием

Физическое страдание наделялось подобным смыслом вплоть до Реформации. Кризис схоластической философии и становление медицинского знания привели к появлению в медицинских трактатах термина «cura palliativa», который означает «забота о неизлечимом». В 1543 году в книге итальянского врача Джованни да Виго, посвященной онкологическим заболеваниям, впервые появляется термин «palliative» в его современном понимании, обозначающем «особую фазу заболевания» . Виго пишет о терминальной фазе болезни, когда доктор уже не в силах помочь пациенту. Он не дает прикладных советов, но описывает общую симптоматику, концептуализируя само состояние паллиативности. В первой половине XVII века термин «паллиативный» появляется и в медицинских энциклопедиях, и в справочниках — например, в Lexicon Medicum Graeco-Latinum авторства итальянского врача Бартоломео Кастелли (1598). Несколькими годами ранее другой врачеватель, голландец Питер ван Форест, пишет о паллиативной помощи как о конкретном общеизвестном пуле практических советов — например, как облегчить для умирающего процесс дыхания.

В XVII веке медики научились классифицировать болезни не только исходя из их локализации и причин появления. Сформировалось понимание, что есть недуги обратимые, а есть те, где врач бессилен. Поддающиеся излечению болезни гораздо больше волновали ученых-врачей, а рекомендации по обращению с неизлечимо больными и умирающими носили максимально прагматичный характер: например, многие авторы советовали вообще изолировать умирающих от здоровых. С этим было связано появление лепрозориев и резерваций для больных чумой, где им хоть и оказывали элементарный уход, но не из сострадания, а из нужды поддерживать изоляцию. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что врачи не были совсем уж равнодушны к умирающим. Во многом потому, что они понимали: по мере ухудшения состояния пациенту требуются всё более частые визиты специалиста, что открывало перспективы для получения дополнительного заработка . В целом же паллиативная помощь понималась как бесполезная и долгое время противопоставлялась настоящей врачебной помощи .

Боль неприятная и боль недостойная

В Новое время священников и народных знахарей как носителей медицинского знания стали теснить профессиональные врачи. Физическую боль постепенно перестали рассматривать как небесную кару за грехи, а тело «механизировалось»: отныне каждому органу соответствовал не небесный покровитель, мистическая сила или «неправильные соки», а конкретная дисфункция в работе организма. Главным образом это было связано с проникновением математических методов в медицину и экспериментами профессора Пандуанского университета Санторио Санторио и английского врача Уильяма Гарвея, которые использовали для описания болезни множество измерительных приборов. Они первыми стали измерять пульс и температуру, а Гарвей описал и объяснил процесс движения крови в организме.

Окончательно понимание боли как особого физиологического процесса закрепил Рене Декарт в XVII веке. Он рассматривал физическое страдание в своем «Трактате о человеке» 1664 года: боль в труде описывалась как функция нервной системы, подразумевающая реакцию организма на «поломку». Чтобы наглядно объяснить, как это работает, Декарт описывал опыт с колокольчиком, трубкой и ударом молотка, в котором угадывалось метафорическое представление о работе человеческого тела: мозг (колокольчик) реагирует звоном на удар молотка (раздражителя) через трубку-проводник (нервную систему). Свои выводы он подкрепляет совсем уж простым примером, когда, обжигаясь, человек отдергивает ногу от открытого огня .

Рис.11 На этой иллюстрации 1644 года из книги Рене Декарта демонстрируется принцип действия боли в человеческом теле. Мальчик сунул ногу в огонь, частицы теплоты А обжигают кожу в точке B, которая связана с точкой С в сердце и с точками D и E в мозге. Боль заставляет дух течь из точки F в мышцы, что приводит к отдергиванию ноги. Главное, что пытался доказать Декарт, — боль вызвана не грехом, она является следствием физиологических процесса в теле-машине.

Несмотря на то что идеи Декарта навсегда изменили язык разговора о боли с сакрально-мистического на физиологический, в повседневной жизни людей еще долго преобладали спиритуальные представления о телесных муках. Вплоть до XIX века боль рассматривали как необходимость болезни, ее естественный атрибут, который в некоторых случаях даже помогает человеку бороться за здоровье. А потому лечения боль требовала лишь в исключительных случаях . Анестезию, впрочем, практиковали уже в позднем Средневековье: так, знаменитый Парацельс готовил лечебную настойку на основе опиума. Примеры прикладного обезболивания есть и в литературных текстах, и в изобразительном искусстве: например, на картине «Врач-шарлатан» голландского художника Яна Стеена изображен несчастный молодой человек, окруженный медиками-шарлатанами. Справа от него — лекарственные спиртные напитки, а сам пациент лежит в тележке и пьет свое послеоперационное обезболивающее пиво. Первые настоящие лекарства от боли появляются только в XIX веке, с открытием и массовым распространением морфина. Среди них — знаменитый бромптонский коктейль: спиртовая смесь морфина и кокаина, которую часто давали больным в терминальных стадиях болезней. Свое название средство получило благодаря Королевскому Бромптонскому госпиталю, где его широко применяли, а рецептуру изобрел врач Герберт Сноу в 1896 году.

Постепенно появляется понимание, что боль — еще и социальное явление, ведь она может быть зафиксирована или измерена исключительно через слова пациента. Несмотря на опыты Декарта, у нас до сих пор нет никаких инструментов, которые бы измеряли боль с той же точностью, с какой мы измеряем вес, объём и другие физические характеристики объектов . В своей классической статье «Терапевтическая революция: медицина, смыслы и социальные перемены в Америке XIX века» (1977) историк медицины Чарльз Розенберг отмечает, что гуморальная медицина и вовсе не имела никаких диагностических возможностей для объективизации боли, кроме визуального наблюдения за больным.

Важно отметить, что боль можно понять и уловить только через переживание и публичное проговаривание собственных ощущений (pain narratives), то есть через взгляд пациента на свое болеющее тело, через его субъективизацию «боли как самого себя» и соотнесение с реакцией окружающих на эту боль. Поэтому страдающий человек должен научиться говорить о болезни и чувствах, которые она приносит. Впрочем, вплоть до начала XX века физическая боль, сопровождающая процесс умирания, осмыслялась как неприличная эмоция, слишком натуральная, чтобы выражать ее вслух. Историк и культуролог Джоанна Бурк, исследуя трансформацию представлений о боли, отмечает, что до середины XIX века боль и вовсе описывали как животное чувство, не свойственное приличному человеку из высшего света. Испытывать боль значило потерять контроль над собственным телом, озвереть . Как отмечает историк Игорь Кобылин, описывая феномен боли в культуре Нового времени: «Физические мучения постоянно сопровождаются страхом „потерять достоинство“ и чувством унижения в случае этой „потери“. Тем более что свидетели — от медицинского персонала до членов семьи — часто подтверждают опасения больных, раздраженно реагируя на открытое выражение слабости. Люди-в-боли воспринимают себя в качестве изгнанников <…>, в качестве тех, кто, утратив контроль над своими телами, корчится, прыгает, трясется и катается по земле, словно „низшее существо“» . Эта борьба между желанием выразить боль и страхом потерять человеческий облик замечательно показана в фильме Альберта Серра «Смерть Людовика XIV» (2016). В киноленте, снятой максимально натуралистично, рассказывается история медленной мучительной смерти французского монарха от гангрены ноги — ампутацию конечности он счел для себя неприемлемой, не соотносящейся с его высоким статусом.

Рис.12 Гравюра Джозефа Брауна «Невеста смерти» (1849) по мотивам одноименного романтического стихотворения, которое оставил после себя скончавшийся друг художника.

Связь страдания с состоянием стыда и замалчивания приводит к необходимости борьбы с физической болью. Поэтому можно сказать, что разговоры о паллиативной помощи как о помощи по обезболиванию приобретают значимость тогда же, когда формируется дискурс «достоинства» как маркера цивилизованности и статусности. Показательно, что в общественной дискуссии XIX века проблема «хорошего умирания» зарождается в плотной связке с дискуссией об эвтаназии. Одна из первых книг в викторианской Англии, в которой проблема паллиативной помощи обсуждается как прикладная, — работа Уильяма Мунка «Эвтаназия: медицинский уход и легкая смерть» (1887). Вторая половина XIX века — время, когда смерть в «недостойных условиях» (с болью, невозможностью контролировать и очищаться от испражнений) становится культурно неприемлемой. Тогда же намечается граница между «помощью умереть» (эвтаназией) и помощью умирать (паллиативом).

Рис.13 Важная часть представления о хорошем умирании в XIX веке: спокойная смерть в кровати в окружении близких. Без боли и без безобразных физиологических проявлений болезни — иными словами, достойная смерть, соизмеримая со статусом человека. В поисках хорошего умирания люди осмысляли феномен эвтаназии — она представлялась хорошим способом избежать страданий и унижений. Изображение: фотоколлаж Генри Пич Робинсона, 1858 год

Концептуализация боли как индивидуального чувства происходила на фоне растущего индивидуализма и разворачивающейся дискуссии о правах человека. В конце XVIII — начале XIX века все главные государства Европы отменили телесные наказания как бессмысленные, бесчеловечные и унижающие личность: Франция — в 1791 году, Пруссия — в 1845 году, Австрия — в 1864 году. Объектом наказания становится не тело преступника, но его жизнь как временной процесс — ее, частично или целиком, можно было забрать, отправив человека на каторгу или в застенок. Физическое страдание белого человека мыслили уже не как необходимую для спасения души практику, а как эмоцию, не соотносящуюся с «хорошим умиранием». Иван Ильич из повести Льва Толстого привык вести «приличную и приятную жизнь», но неожиданно оказывается настолько изуродован болезнью, что за короткое время превращается из важного человека в изгоя и обузу, причем не только для коллег и друзей, но и для семьи:«незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий» .

Таким образом, концепт паллиативной помощи как практики ухода за умирающим человеком, который испытывает физическую боль и от этого получает эмоциональные и социальные страдания, формируется ко второй половине XIX века — тогда же, когда и концепт «достойного умирания», о котором мы говорили в предыдущей главе.

Сестры милосердия и первые хосписы

В XIX веке уход за тяжелобольными обретает институциональную поддержку. Наиболее важная из них — профессионализация медицинской сестры.

Тяжело представить, но до середины XIX века уходом за тяжелобольными и умирающими людьми занимались исключительно монашеские ордены и сестринские службы при них — например, в госпитальерских больницах. Первые общины таких сестер милосердия возникли еще в XVII веке благодаря усилиям французского священника Викентия Поля. Такие общины сестер милосердия состояли из вдов и девиц, которые не были монахинями и не давали никаких постоянных обетов, однако несли молитвенное послушание и надевали религиозное облачение. Их помощь больным и умирающим заключалась в исполнении элементарных гигиенических потребностей пациента и его спиритуальной поддержке — чтении молитв, разговорах на религиозную тему.

К началу XIX века в Европе действовало почти 500 подобных христианских организаций, в которых несли службу около 15 тысяч сестер милосердия . Причина популярности подобного служения проста: женщины не имели возможности стать профессиональными врачами (врачевание было исключительно мужским ремеслом), но зато могли заниматься общественно одобряемой деятельностью, близкой к медицине, — например, уходом, в рамках христианско-социального служения.

Основы современного понимания медикализированного ухода за тяжелобольными и умирающими были заложены только во время Крымской войны, то есть в середине XIX века. Первой секулярной медицинской сестрой стала англичанка Флоренс Найтингейл, работавшая в полевых британских госпиталях. Найтингейл продвигала идею ухода за больными как главного фактора их выживаемости и показывала, что гигиена, хорошее питание и душеспасительные беседы повышают уровень выздоровления в армии. А еще Флоренс добилась того, чтобы британские больницы были оснащены системами вентиляции и канализации.

Рис.14 Флоренс Найтингейл. Гравюра неизвестного автора из книги «Выдающиеся люди Европы и САСШ», 1873 год.

В процессе обучения других сестер Найтингейл использовала инфографику и рисунки как способ представления данных — это облегчало ее не всегда грамотным последовательницам доступ к информации. Считается, что она изобрела круговые диаграммы, а еще ввела систему сбора статистики в больницах Великобритании. Благодаря техникам ухода, разработанным Флоренс, в местах, где она работала, в десятки раз снизилась смертность. Среди прочего она практиковала регулярные ночные обходы раненых, за что впоследствии получила прозвище Леди с лампой. Уже после Крымской войны Найтингейл основала несколько школ для медицинских сестер, а впоследствии ее рекомендации стали одним из источников стандарта Красного Креста .

В Российской империи, которая была противницей Англии в Крымской войне, помощь тяжелобольным и умирающим тоже институализировалась в XIX веке: больными активно занимаются сестры милосердия, представительницы монашествующих и многочисленных благотворительных организаций. Знаменитый русский врач Николай Пирогов полагал, что именно русские сестры заложили основу современного сестринского дела в мире, и одной из самых влиятельных женщин в этом процессе считал великую княгиню Елену Павловну, супругу Михаила Павловича. В письме к баронессе Раден Пирогов доказывает: «„Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных“ была учреждена в октябре 1854 года, а в ноябре того же года она уже находилась на фронте. О мисс же Нейтингель и о ее высокой души дамах мы в первый раз услыхали только в начале 1855 года».

К 1910 году в Российской империи было около 3500 сестер милосердия, помогавших умирающим не только на войне, но и в мирной жизни . Эти женщины получали зарплату и, в отличие от монахинь, не давали пожизненного обета, не несли молитвенного послушания и были обязаны закончить медицинские курсы. Их помощь высоко ценилась и была востребована. Мария Казем-Бек, дочка Льва Толстого, так вспоминает в своих дневниках смерть мужа: «Сегодня Александр провел мучительную ночь, страдая и от боли в кишке, и от боли в животе, и от пролежней… Пришлось взять сестру милосердия. Мне грустно. Я мечтала сама, одна ходить за Александром до самого конца. Но это оказалось невозможным. Он больше не может двигаться; его приходится поднимать; одна я не в силах; нужна умелая помощь» .

Рис.15 Две сестры милосердия: родные сестры из небогатой дворянской семьи Де Кампо Сципион. Снимок начала XX века из коллекции фотографа Сергея Максимишина

Но если Найтингейл (или Елена Павловна — как кому больше нравится) основала сестринское дело как практику ухода за всеми типами больных, то пионером в уходе именно за умирающими стала француженка Жанна Гарнье. В 1842 году 24-летняя вдова, потерявшая еще и двух детей, собрала вокруг себя единомышленниц-христианок и основала в Лионе «Ассоциацию женщин Голгофы» (исп. L’Association des Dames du Calvaire), которая в 1850-х годах превратилась в хоспис. На входе в учреждение были выгравированы цитаты из Евангелия от Матфея: «Я был болен, и вы пришли ко мне», — в которых, по замыслу Гарнье, заключалась миссия — ее и ее коллег. Таким образом, первый в мире хоспис открыла женщина .

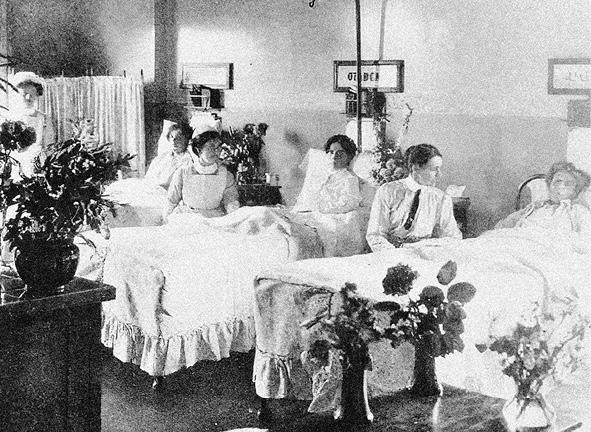

Рис.16 Общая палата неизлечимо больных в хосписе «Фриденхайм» в Лондоне, 1890 год.

Деятельность Гарнье оказала колоссальное влияние на развитие паллиативной помощи в Европе. Ее примеру последовали в Париже и Сент-Этьене в 1874-м; в Марселе — в 1881-м и в 1894-м; в Брюсселе — в 1886-м; в Руане — в 1891-м; в Бордо — в 1909-м. Ее именем названы несколько европейских госпиталей и ассоциаций работников хосписной помощи, которые действуют до сих пор.

В США дело Гарнье развивала Роза Готорн, дочь знаменитого американского литератора Натаниэля Готорна. В молодости она пережила смерть ребенка, а чуть позже наблюдала, как ее подруга, поэт Эмма Лазарус, умирает от рака. В 1891 году Роза приняла католичество, а через пять лет решила посвятить себя помощи больным раком. Пройдя трехмесячный сестринский курс в Нью-Йоркской онкологической больнице летом 1896 года, в сентябре того же года она основала первый хоспис в Америке, где неизлечимым раковым больным помогали бесплатно. Вскоре с ней стали работать сестры милосердия из организации «Служители больным раком». Роза и ее хоспис стали примером активно распространяющегося среди женщин среднего класса тренда на занятия благотворительностью.

К началу Первой мировой войны хосписы на базе монашествующих орденов и общественных организаций работали во Франции, Германии, Италии, Англии, Австралии. Несмотря на то что они все еще имели яркую религиозную ориентацию, сотрудники этих учреждений проходили обязательное обучение. В Российской империи в 1906 году появился первый хоспис: на деньги богатого купеческого рода Морозовых в Москве построили онкологическую клинику с палатами для безнадежно больных. А в 1909 году в империи заработало общество борьбы с раковыми болезнями — на несколько лет раньше, чем в Америке и многих европейских странах.

Примерно в то же время в европейском обществе развивалась дискуссия о том, с какого момента человека стоит считать безнадежно больным. Один из сотрудников лондонского хосписа доктор Перси Раш в 1904 году так писал о главной стратегической проблеме организации работы хосписа: «Наша проблема в том, чтобы […] каким-то образом понять и идентифицировать пациента, который не будет жить более двух-трех месяцев. […] Ведь каждый пациент, который занимает кровать, скажем, двенадцать месяцев, предотвращает прием трех или четырех действительно умирающих». Пока критериев терминальных стадий болезней не существовало, хосписы помогали больным в тяжелом состоянии. Четче определить свой специфический объект опеки хосписам предстояло в послевоенное время.

Послевоенная гуманизация на Западе

Как вышло, что в Европе уход за умирающими так быстро проделал путь от первых инициатив в конце XIX века до самого успешного низового движения XX века?

После Второй мировой войны США и европейские государства загорелись идеей «государства всеобщего благоденствия» (welfare state). В этой модели, сформулированной Джоном Мейнардом Кейнсом в «Общей теории занятости, процента и денег» (1936), гражданам были гарантированы равный доступ к образованию и медицине, минимальный доход и прочие безусловные блага и льготы. В таких государствах функция ухода за больными переходила от религиозных организаций к правительству. Страны озаботились здоровьем своих граждан и социальной помощью. В качестве примеров государств, приблизившихся ко «всеобщему благоденствию», обычно приводят Финляндию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию, Германию, Бельгию, Францию.

Другой важный фактор — рост общественных движений. В послевоенный период активно развивались женское движение, движения за права сексуальных и гендерных меньшинств, за мир, за гражданские права, антиядерный активизм и энвайронментализм. Такой всплеск был связан с активностью молодого послевоенного поколения, взрослеющего в эпоху бурного экономического роста 1950-х. Их многочисленные программы преобразования общества с акцентом на нематериальные ценности — экологию, права человека, равенство — стали ответом на бурное развитие капитализма. Также расцветали движения антимилитаристов, а в 1960-е ФРГ и Франция столкнулись с выступлениями либерально настроенной молодежи. Целое поколение литераторов вроде Джека Керуака и Уильяма Берроуза пропагандировало право на свободу от довлеющих общественных норм. Самый яркий пример молодого бунтаря той эпохи — главный герой «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Не менее важным фактором, связанным с социальными движениями, было и появление малых частных благотворительных инициатив. Если в начале XX века больным и нуждающимся помогали в основном крупные меценаты, то начиная с 1960-х ресурсы стали собирать «на местах». Активисты не ограничивались выступлениями — они собирали и раздавали одежду и еду, помогали бездомным, наркоманам, сиротам и так далее. Случился бум волонтерства .

Пожалуй, ярче всего эти тренды проявились в Великобритании. В 1946 году в стране создается Национальная служба здравоохранения, предоставляющая гражданам бесплатные медицинские услуги (расходы покрывал бюджет страны). В начале 1950-х новое ведомство провело аудит качества работы врачей с одной стороны и потребностей граждан — с другой. Сначала проверяли, как функционируют роддома и хорошо ли с обязанностями справляются терапевты и медсестры, но впоследствии дело дошло до положения умирающих — причем почти случайно. Хирург Рональд Рейвен, возглавлявший ревизионную комиссию, инспектировавшую дома простых британцев, заметил, что десятки тысяч людей умирают от рака и других заболеваний, не получая элементарной медицинской помощи, полностью невидимые для государства . Самым возмутительным было то, что пациенты не имели доступа к обезболивающим: это было их главной жалобой в ходе опроса.

К концу 1950-х в Британии действовало более тысячи микрохосписных учреждений, которые работали на базе общин сестер милосердия и финансировались за счет частных пожертвований, а к государству не имели никакого отношения. Работа Рональда Рейвена позволила плавно интегрировать эти дома милосердия и частные волонтерские инициативы в систему государственного обеспечения умирающих британцев. Первым опытом объединения стал хоспис под предводительством легендарной Сесилии Сандерс.

Рис.17 Сесилия Сандерс в своем хосписе общается с тяжелобольной женщиной. Согласно Сандерс, главный принцип хосписной помощи — избавление человека от «тотальной боли» (total pain): физического страдания, социальной немощности и психологического дискомфорта. Сандерс также сформулировала идею, что в хосписе должна быть домашняя обстановка

Получив в 1957 году диплом бакалавра медицины, Сесилия стала младшим научным сотрудником лондонской больницы Святой Анны. Впоследствии она работала в нескольких онкологических клиниках и пережила смерть любимого мужа. Долгие годы Сандерс вынашивала идею хосписа. Особое внимание в ее проекте уделялось пространству учреждения, которое должно было максимально отличаться от больничного. «Здание может помочь человеку в его страдании. Красота обладает целительными свойствами. Пациенты видят, что пребывают в очень хорошем, на совесть сделанном месте, и понимают, что ему можно доверять», — писала она.

Хоспис святого Христофора по проекту Сандерс открылся в 1967 году. Здание спроектировал архитектор-модернист Питер Смит. Пространство было поделено на три части — публичную, приватную и клиническую. В палатах были большие окна с занавесками и домашняя мебель, на столах стояли цветы. Пациенты занимались садом, писали картины, слушали музыку и читали стихи. К работе хосписа привлекались волонтеры. Так началось британское хосписное движение.

Сандерс стала амбассадором современной идеологии ухода за умирающими и тяжелобольными, вобравшей в себя лучшие наработки сестер милосердия: первые британские хосписы представляли собой традиционные дома ухода, в которых теперь были еще и врачи, а услуги предоставлялись в рамках национальной программы здравоохранения. «Хоспис — это философия, из которой следует сложнейшая наука медицинской помощи умирающим и искусство ухода, в котором сочетается компетентность и любовь», — утверждала Сандерс. Она отлично понимала, что нельзя отказываться от многовекового опыта сестер милосердия, и попыталась плавно интегрировать его в государственную систему паллиативной помощи. В итоге тысячи хосписов, функционирующих на базе монашеских орденов, получили государственные заказы на уход за больными в терминальной стадии.

Сегодня почти вся современная паллиативная помощь в католической Европе базируется на старой христианской волонтерской инфраструктуре — именно поэтому в Польше и во Франции, традиционных католических странах, паллиативная сфера так хорошо развита, несмотря на скромные государственные вложения.

Хосписное движение послевоенных лет подхватило идею о важности обезболивания и сделало ее частью большой социальной программы помощи тяжелобольным. Одной из первых задач активистов была декриминализация опиоидов и включение препаратов на их основе в программу обязательного медицинского страхования. В 1970-х Сесилия Сандерс сформулировала концепцию total pain — когда физическая боль настолько сильна, что причиняет человеку психологические и социальные страдания. Именно с такой болью боролись активисты хосписного движения на западе.

А что было в СССР?

Невидимая смерть в Советском Союзе

Будучи социальным государством де-юре, де-факто СССР не заботился о многих категориях своих граждан, в том числе об умирающих. Октябрьская революция уничтожила церковную инфраструктуру вместе с монашескими богадельнями и институтом сестер милосердия. Поначалу они перешли под надзор международного Красного креста, но потом в руководстве Союза решили, что это слишком буржуазная организация, и создали собственный аналог — Центрокрест. В 1920 году Народный комиссариат здравоохранения СССР издал циркуляр № 1026, согласно которому сестры милосердия стали именоваться просто «сестры». Милосердие, как и благотворительность, признавалось буржуазным пережитком, которому не должно быть места в советском обществе.

Тезис обосновывался двумя предположениями. С одной стороны, все социальные проблемы рассматривались как результат неравенства буржуазного общества, который будет изжит при коммунизме. С другой стороны, ресурсная помощь одного частного лица другим (само явление меценатства) рассматривалась как акт доминирования и поддержания классового неравенства. В советском словаре иностранных слов «филантропия» определялась как «помощь и покровительство нуждающимся в буржуазном обществе», а следом уточнялось: «Филантропия сама по себе оскорбительна для человеческого достоинства». Максим Горький в письме в редакцию журнала «Будущая Сибирь» придерживается схожих мыслей: «Малым делом считалась — и считается — филантропия, кормление бедных крошками со стола богатых».

Специализированной помощи умирающим, в том числе онкологическим больным, в СССР не оказывали. При городских больницах существовали «раковые корпуса», но пациентам в терминальной стадии оказывали только симптоматическую помощь — их обезболивали, лечили от последствий болезни вроде диареи. Жизнь внутри такого учреждения описывалась в романе Александра Солженицына «Раковый корпус». Автор показал механизмы «замалчивания болезни», когда одних выписывали якобы «с улучшениями», а других оставляли умирать в неведении.

Советская медицинская этика, деонтология, по сути была набором инструкций для медицинского персонала. Честное обсуждение диагноза с пациентом в эти инструкции не входило. Согласно представлениям идеологов советской медицины, сам факт сообщения смертельного диагноза способен нанести психологическую травму пациенту, что в итоге может иметь тяжелые социальные последствия: «Несмотря на пропаганду излечимости, слово „рак“ действует угнетающе. А всё, что может оказать негативное действие на пациента, сообщать нельзя». Врачу предписывалось «приготовиться играть роль без выходных и антрактов», чтобы оставить больного «в неведении того, что ему предстоит, и главное, что ему угрожает». Советские учебники по деонтологии содержали и прикладные советы, как обманывать пациентов: «Периодически необходима смена лекарств, вариантов их прописей, путей введения. Врач не может сказать больному, что все лечебные средства исчерпаны и добавить больше нечего». Больных советовали запутывать: например, специально обращать их внимание на неважные признаки болезни вроде цвета ладоней, размера ногтей, высыпания и так далее, чтобы отвлечь от действительно значимых проявлений: «Взаимоотношения онкологической патронажной сестры с больными имеют много специфического. Довлеет необходимость маскировки диагноза, заставляющая медицинскую сестру быть всегда начеку, в состоянии самоконтроля, не сказать лишнего и не забыть сказанное ранее» . Подобный деонтологический подход в целом не позволял проблематизировать умирание и умирающих — для государства их просто не существовало .

Советские идеологи подчеркивали, что общество в СССР принципиально отличается от западного: коллективное в стране всегда было превыше частного, а субъектность человека реконструировалась через труд, а не через потребление. Полноценным признавался лишь тот гражданин, который мог что-либо производить, именно поэтому советская медицина так рьяно выступала за трудотерапию, а одним из критериев тяжести болезни являлось ожидаемое время возврата пациента к работе. Умирающий больной, не способный к производству и требующий постоянного ухода, в эту картину мира не вписывался. Советское общество в целом стремилось изолировать «других», к которым относились не только терминальные больные, но и инвалиды. По этой причине в советском спорте не было паралимпийцев, а дома призрения строились вдали от больших городов.

В советском взгляде на человека и на его тело персональная боль не концептуализировалась как проблема. Скорее наоборот: советский человек должен был страдать, испытывая повседневные тяготы существования во имя будущих великих свершений. Например, знаменитый физиолог Григорий Кассиль написал книгу «Наука о боли» (1975), где наряду с жестокими описаниями опытов над животными приводятся описания героических подвигов советских солдат и ветеранов труда, которые, «побеждая» свою телесность (боль), совершали великие дела. Героизм и страдание становились константами советского взгляда на предназначение человека, а жалоба на физическое недомогание воспринималась как что-то постыдное. Врачи выписывали умирающим и тяжелобольным обезболивающие средства, но скорее как симптоматическое лечение — у этой практики не было гуманизирующего смысла.

Общественные движения в СССР возникали, в основном, «сверху», поэтому ни о каких низовых хосписных инициативах, подобных западным, речи не шло. В стране существовала государственная программа волонтеров и добровольцев, но цели ее участников, как правило, были связаны с крупными проектами: например, со всесоюзными стройками вроде Байкало-Амурской магистрали или патриотической работой. Общественно-политические движения, требующие каких-либо изменений в законодательстве или управлении страной, возникали исключительно на базе диссидентского движения. Но советское диссидентство предполагало глубокий личностный нонконформизм и политическую оппозиционность, и участники этого движения едва ли могли развернуть борьбу за организацию системы паллиативной помощи.

Практики ухода за умирающими постепенно начинают формироваться в СССР к концу 1960-х годов. Из дневниковых воспоминаний граждан мы узнаем о существовании онкологических патронажных служб: например, в рамках Красного Креста РСФСР или одноименной патронажной сестринской службы. Предполагалось, что такие сестры следят за тем, как больной соблюдает режим, а еще собирают информацию для врачей и будущих исследований. Вопросами гигиены, уходом и психологической поддержкой они практически не занимались. В целом, болезнь и смерть по-прежнему оказывалась частью интимной жизни советского человека, и все проблемы неизлечимых больных решались внутри семьи.

Социальная политика СССР не предполагала появления специализированного и профессионального ухода за умирающими. Поэтому хосписное движение в стране появилось только в постсоветский период. Современной России пришлось выстраивать систему паллиативной помощи с нуля усилиями иностранных волонтеров — в том числе британского активиста с русскими корнями Виктора Зорза, который в 1996 году открыл первые хосписы в Москве и Санкт-Петербурге. Этим начинаниям потребовалось почти 25 лет, чтобы принести первые заметные плоды: всплеск российского хосписного движения случился после провала уличных протестов в 2011 году и ухода большей части активистов в благотворительность.

Неолиберальная идеология и пациент как потребитель

Несмотря на сильную преемственность идей, паллиативная помощь не стоит на месте. Сегодня Всемирная организация здравоохранения призывает признать новый императив хосписного движения — устранение физической боли — базовым правом человека. Право не испытывать боль перед смертью поставлено в один ряд с правом на жизнь, свободу вероисповедания и слова. Потому что боль и смерть — это то, что случается со всеми, вне зависимости от расы, пола и социального статуса.

Кроме того, паллиативная помощь органично встроилась в западную идеологию общества потребления, где субъектность человека определяется потребностью и способностью постоянно делать выбор. Тяжелобольной пациент — это прежде всего потребитель, просто с очень специфическим выбором. И хоспис как пространство продолжающейся жизни должен поддерживать эту иллюзию «жизни как выбора». Американский социолог Рой Ливне отмечает, что западное общество коммерциализирует не только практики погребения, но и уходовые практики, органично встраивая их в систему платного здравоохранения. Так, американские хосписы, подобно спа-курортам, предлагают своему клиенту бесконечно широкий ассортимент процедур — и за каждую манипуляцию ему придется заплатить отдельно, пусть и из страховки. Например, он может пойти на массаж, принять ванну, выбрать то или иное блюдо на обед. В таком контексте процесс умирания перестает восприниматься как экстраординарное кризисное состояние или чрезвычайное положение. Сотрудник хосписа, хватая умирающего человека, кричит ему: ты еще живой, так что выбирай — что хочешь на обед, пончики или борщ?

Одна из важнейших проблем современной паллиативной помощи — дороговизна инфраструктуры умирания. Если раньше сестер милосердия спонсировали богатые меценаты и прихожане, то с рождением концепции социального государства эту функцию на себя взяли госбюджеты. При этом хосписная помощь — довольно большая статья расходов и нуждается в оптимизации. Уже сейчас на статью «Хосписы» уходит одна шестая от английского бюджета на здравоохранение. Поэтому некоторые страны — например, Индия и Монголия — не строят стационарные хосписы и обеспечивают пациентам выездную помощь. Другие государства — например, Польша — решают проблему, привлекая волонтеров на место профессиональных оплачиваемых медицинских сестер. Россия в этом ряду стоит особняком и функционирует как типичная империя с богатой метрополией и бедной провинцией. Пока в Москве появляются хосписы, где на каждого пациента тратят более 5000 рублей в сутки , в регионах не всем хватает еды и подгузников.

Ухаживая за телом, в хосписах не перестают думать о душе. Уход не может существовать без чуткого и внимательного отношения к индивидуальным требованиям пациентов, поэтому современная паллиативная помощь — это не только про обезболивание, но и про разговор: умирающего — с врачом, умирающего — с близкими, близких — друг с другом. Зачастую эти разговоры превращаются в дидактическую историю побед и промахов и становятся источниками для селф-хелп-статей и поп-психологии. В России этот жанр пока только формируется, а на Западе книги-исповеди людей, который борются с раком или другими неизлечимыми болезнями, учатся принимать смерть сами и объясняют другим, «как нужно жить, чтобы потом ни о чем не жалеть», выходят огромными тиражами. Среди самых ярких примеров — книги Hospice Whispers: Stories of Life («Тихие разговоры в хосписе: истории жизни»), («Одной ногой в раю») и многие другие.

Таким образом, разговор с умирающим становится еще и жанром публичного дискурса: мы наблюдаем за каждым словом и действием хосписных гуру, которые поняли смерть, а потому имеют право нести нам истину. Адепты паллиативной помощи не только стремятся дестигматизировать процесс умирания, придать ему статус естественного и нестыдного, но и интегрируют его в повседневную жизнь: открывают курсы по уходу за безнадежно больными, привлекают к паллиативному уходу родственников. Современные хосписы стали воплощением идеи «хорошего умирания» в том виде, в каком ее формулирует условный средний класс.

***

Как бы умирал Иван Ильич сегодня? Скорее всего, он лежал бы в хорошем хосписе в пределах Садового кольца, где получал бы качественные обезболивающие препараты. Его бы вкусно и разнообразно кормили, о нем бы заботились профессиональные медсестры, к нему бы приходили волонтеры-аниматоры. А еще кто-нибудь непременно снял бы документальное кино о его героической борьбе с болезнью и стойком принятии неизбежного конца. Возможно, он бы даже вел блог о борьбе со смертью или написал бы книгу «25 правил счастливой жизни и смерти».

Но сделало бы это Ивана Ильича счастливее? Стал бы он от этого более умиротворенным?

Назад: Глава II Право на смерть и обязанность жить: история эвтаназии

Дальше: Глава IV Новые лики бессмертия: от идеи воскрешения до цифровых клонов