Глава четвертая

Прошло семь лет, Генри Уиттакер разбогател и собирался стать еще богаче. Его плантации цинхоны в голландском колониальном поселении на Яве процветали; как он и предсказывал, на прохладных и влажных горных террасах поместья Пенгаленган, в условиях, почти идеально повторяющих климат перуанских Анд и нижних гималайских предгорьев, цинхона росла, как сорняк. Мировые цены на иезуитскую кору теперь определяли партнеры Генри в Амстердаме; они получали по шестьдесят флоринов за каждые сто фунтов обработанной коры. А обрабатывать ее едва успевали. Это была золотая жила, но причиной такой прибыльности была дотошность Генри. Ведь он продолжал совершенствовать свою рощу, которая теперь была защищена от перекрестного опыления менее жизнестойкими породами и рождала более сильнодействующую и крепкую кору, чем деревья из самого Перу. Кроме того, эта кора хорошо переносила перевозку, а поскольку испанцы и индейцы не прикладывали к операциям Генри свою недобросовестную руку, его товар во всем мире считался надежным.

Крупнейшими производителями и потребителями иезуитской коры теперь были голландские колонии. По всей Ост-Индии простые солдаты и рабочие излечивались от малярийной лихорадки, принимая порошок цинхоны. Это давало голландцам в буквальном смысле неизмеримое преимущество перед другими колониальными державами, в особенности перед Англией. С мстительным упорством Генри делал все возможное, чтобы его кора никоим образом не проникла на британский рынок; а если она и попадала в Англию и английские колонии, то продавалась по задранной выше некуда цене.

Тем временем выбывший из игры сэр Джозеф Бэнкс в конце концов попытался вырастить цинхону в Гималаях, но без Генри Уиттакера и его знаний проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Британцы тратили деньги, силы и нервы, выращивая неподходящие виды цинхоны на неподходящей высоте. Генри знал об этом и тихо злорадствовал. К 1790 году огромное число британских граждан и верноподданных в Индии гибли от малярии каждую неделю, не имея в своем распоряжении качественной иезуитской коры. Голландцы тем временем в крепком здравии продолжали свое колониальное наступление.

Генри восхищался голландцами, и работать с ними ему нравилось. Ему не стоило труда понять этот народ — нацию кальвинистов, трудолюбивых и неутомимых, которые рыли каналы, пили пиво, говорили без обиняков и считали каждую монету. С шестнадцатого века они пытались превратить торговлю в дело организованное и каждую ночь спали спокойно, потому что верили: Бог почему-то хочет, чтобы у них водились деньги. Голландия была страной банкиров, торговцев и садовников, а граждане ее, как и Генри, любили обещания, лишь если те подразумевали прибыль, и потому весь мир был у них в долгу и платил за все с высокими процентами. Голландцы не осуждали Генри за грубые манеры и напористость. И очень скоро Генри Уиттакер и голландцы совместными усилиями обогатились. В Голландии кое-кто даже прозвал его «принцем Перу».

В 1791 году Генри исполнился тридцать один год; он был богатым человеком и решил, что пора распланировать оставшуюся жизнь. Во-первых, у него появилась возможность начать собственное предприятие независимо от голландских партнеров, и он стал внимательно изучать все возможные варианты. Минералы и драгоценные камни его не привлекали, так как он ничего не знал о минералах и камнях. То же касалось кораблестроения, печатного дела и экспорта тканей. Оставалась ботаника. Но чем именно заняться? Генри не хотел ввязываться в торговлю специями, хотя он знал, что это дело приносит баснословную прибыль. Слишком много стран уже этим занимались, а средства, пущенные на то, чтобы уберечь товар от пиратов и кораблей конкурентов, по подсчетам Генри, превосходили выручку. Торговля сахаром и хлопком также не вызывала у него восторгов: слишком уж ненадежное это было предприятие, и затратное, да еще и построенное на рабском труде. Генри Уиттакер не желал иметь с рабством ничего общего — не потому, что это претило его морали, а потому, что считал рабский труд экономически неэффективным, некачественным и дорогостоящим; вдобавок посредниками в работорговле выступали самые гнусные типы на Земле. Нет, больше всего его привлекала торговля лекарственными растениями — рынок, где пока не было монополистов.

И он решил заниматься растениями и аптекарским делом.

Дальше нужно было понять, где он будет жить. На Яве у него было прекрасное поместье с сотней слуг, но тамошний климат за годы подточил его здоровье, наградив тропическими болезнями, последствия которых мучили его до самой смерти. Ему нужен был дом в стране с более умеренным климатом. Но он скорее бы отрезал себе руку, чем снова поселился в Англии. Европейский континент нравился ему еще меньше: во Франции жили пренеприятнейшие люди; в Испании царили коррупция и нестабильность; в России жить было вовсе невозможно; в Италии — полный абсурд; немцы были слишком чопорны, а в Португалии грянул кризис. Жизнь в Голландии была скучна, хоть голландцы и были настроены к нему благосклонно.

Тогда он обратил свой взор в сторону Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах Генри никогда не бывал, но до него доходило много обнадеживающих отзывов. Особенно много обнадеживающего он слышал о городе, называемом Филадельфией — оживленной столице молодого государства. Говорили, что это город с хорошим торговым портом, центральный на восточном побережье Соединенных Штатов, и живут там прагматичные квакеры, фармацевты и трудяги-фермеры. Это было место, где, по слухам, не было ни надменных аристократов (в отличие от Бостона), ни пуритан, чуравшихся всяких удовольствий (те обретались в Коннектикуте), ни назойливых самозваных феодальных князьков (такие имелись в Виргинии). Отец города Уильям Пенн растил саженцы в ваннах для купания и мечтал о том, что его метрополис станет великим питомником, где деревья и идеи будут взращиваться бок о бок; он основал Филадельфию на здравых принципах религиозной терпимости, свободной печати и грамотного ландшафтного проектирования. В Филадельфии были рады всем без исключения, кроме, разумеется, евреев. Услышав об этом, Генри стал думать, что этот город представляет собою обширное поле нереализованных прибыльных начинаний, и решил использовать все преимущества своего нового места жительства.

Однако, прежде чем осесть в одном месте, Генри хотел найти себе жену, а поскольку он был умен, то решил, что она должна быть голландкой. Ему нужна была умная и порядочная женщина, по возможности совсем лишенная легкомыслия, — а где еще найти такую, как не в Нидерландах? За прошедшие годы Генри, бывало, обращался к проституткам и даже держал юную яванку в своем поместье Пенгаленган, но теперь пришло время жениться как положено. Тут он вспомнил совет мудрого португальского матроса, который много лет назад сказал: «Генри, секрет процветания и счастья прост. Выбери одну женщину из всех, и пусть твой выбор будет мудрым, а после смирись».

И вот он поплыл в Голландию выбирать себе жену. Выбрал он быстро, но обдуманно, сделав предложение девушке из уважаемого старого рода ван Девендеров. Ван Девендеры много поколений были кураторами амстердамского ботанического сада Хортус — одного из главных европейских центров изучения ботаники — и все это время с честью выполняли свои обязанности. Они не были аристократами и уж точно не были богаты, но Генри не нужна была богатая жена. Так чем же тогда его так привлекли ван Девендеры? Они принадлежали к европейской научной элите. И это восхищало Генри.

Но, увы, восхищение не было взаимным. Якоб ван Девендер, в то время занимавший место патриарха рода и управляющего Хортусом (а также в совершенстве овладевший искусством разведения декоративного алоэ), был наслышан о Генри Уиттакере и не испытывал к нему симпатии. Он знал, что у этого молодого человека воровское прошлое и что он продал родину ради наживы. Подобные поступки были не по нутру Якобу ван Девендеру. Якоб был голландцем и, как все голландцы, любил деньги, но не был банкиром или дельцом. И человеческое достоинство в его глазах не измерялось глубиной кошелька.

Но у Якоба ван Девендера была дочь, превосходная претендентка на выданье — по крайней мере, так думал Генри. Ее звали Беатрикс, и она не была ни дурнушкой, ни красавицей: для жены в самый раз. Крепко сбитая и плоскогрудая, она напоминала круглобокий маленький бочонок и уже почти считалась старой девой, когда Генри ее встретил. Беатрикс ван Девендер отпугивала большинство женихов тем, что была слишком образованна и не отличалась чрезмерно веселым нравом. Она свободно говорила на пяти живых и двух мертвых языках, а своим знанием ботаники не уступала мужчинам. Что уж спорить, кокеткой эта женщина не была. И ни одну гостиную не украсила бы. Она носила платья всех оттенков воробьиных перьев. И с крайним подозрением относилась к страсти, преувеличениям и внешней красоте, доверяя лишь солидным и надежным вещам и всегда руководствуясь накопленным опытом, а не импульсивными инстинктами. Генри она казалась живым куском мрамора, а именно это ему и было нужно.

А что же Беатрикс нашла в Генри? Здесь перед нами явная загадка. Генри не был хорош собой. Он совершенно точно не был благороден. По правде говоря, в его грубом лице, больших ладонях и неотесанности было что-то от деревенского кузнеца. С другой стороны, Беатрикс тоже не была цветочком. Деньги у Генри, бесспорно, водились, и, возможно, его богатство привлекало Беатрикс больше, чем она смела себе в этом признаться. Он хотел взять ее в Америку, а она, видимо, стремилась уехать из Голландии. Однако при всем при том его нельзя было назвать ни солидным, ни надежным человеком. Генри Уиттакер был горячим, импульсивным, громкогласым, агрессивным малым, нажившим себе врагов по всему миру. В последние годы он стал выпивать. Не раз и не два раза в месяц его можно было встретить бесчинствующим на улице — он распевал во все горло, оседлав бочку с элем, или мутузил ни в чем не повинных матросов, которых видел впервые в жизни, за грехи других матросов, совершенные давным-давно.

«У этого человека нет принципов», — заявил Якоб ван Девендер дочери.

«Отец, вы глубоко ошибаетесь, — возразила ему Беатрикс. — У Генри Уиттакера есть принципы. Но не самый лучший набор».

Они с Генри не слишком подходили друг другу, но, возможно, побуждения Беатрикс можно было истолковать таким образом: есть люди, чье существование напоминает одну прямую узкую линию, но если уж эти люди сворачивают с колеи (а это порой случается всего раз в жизни), то сворачивают круто. За всю свою жизнь Беатрикс ван Девендер поступила импульсивно лишь раз: круто свернула и выехала прямиком навстречу Генри Уиттакеру.

Родители от нее отреклись. Нет, вернее будет сказать, что Беатрикс сама от них отреклась. Они были суровыми людьми — все ее семейство. Они не одобрили ее брак, а любые разногласия в семье ван Девендеров были пожизненными. Беатрикс предпочла Генри, уехала в Соединенные Штаты и никогда больше не общалась с амстердамской родней. Последним из родственников, которого она видела перед отплытием, был младший брат Дис, которому тогда было десять лет; он плакал, хватался за ее юбки и причитал: «Они ее у меня отнимают! Отнимают!» Беатрикс же отцепила его пальцы от подола платья и велела никогда больше не позориться, заливаясь слезами у всех на виду. И ушла.

Беатрикс увезла в Америку свою горничную — молодую дебелую тетку по имени Ханнеке де Гроот, которая умела все. Она также стащила из отцовской библиотеки (без его разрешения, надо сказать) «Микрографию» Роберта Гука1665 года издания и довольно ценную коллекцию ботанических иллюстраций Леонарта Фукса. Кроме того, Беатрикс пришила дюжину карманов к дорожному платью и набила их редчайшими луковицами тюльпанов из собрания Амстердамского ботанического сада, для сохранности завернув их в мох. Еще она взяла с собой несколько дюжин чистых бухгалтерских книг.

Другими словами, уже тогда Беатрикс планировала свою библиотеку, сад — и, как впоследствии оказалось, свое состояние.

* * *

Беатрикс и Генри Уиттакер прибыли в Филадельфию в начале 1792 года. В то время город, в котором не было ни стен, ни других укреплений, состоял из оживленного порта, нескольких кварталов с деловыми и государственными конторами, фермерских поселений и элегантных новых усадеб. Это был город бесчисленных перспективных возможностей, поистине плодородная почва для взращивания начинаний. Всего год тому назад здесь открылся Первый банк Соединенных Штатов. Все силы Содружества Пенсильвании были пущены на войну с лесом, и граждане, вооруженные топорами, воловьими упряжками и честолюбивыми замыслами, в этой войне побеждали. Генри же купил триста пятьдесят акров холмистых пастбищных земель и девственных лесов вдоль западного берега реки Скулкилл и намеревался расширить свои владения при первой же возможности.

По его замыслу, он должен был разбогатеть к сорока годам, но гнал коней так нещадно, что прибыл на место раньше времени. Ему было всего тридцать два, а он уже успел сколотить внушительное состояние. На его банковских счетах хранились суммы в фунтах, флоринах, гинеях и даже русских рублях. Генри планировал стать еще богаче. Но пока, с приездом в Филадельфию, решил, что настала пора выставить богатство напоказ.

Генри Уиттакер назвал свои владения «Белыми акрами», обыграв так собственное имя, и тут же взялся за строительство палладианского особняка подобающих лорду размеров, который должен был стать прекраснее любого частного дома в городе. Этот дом должен был быть каменным, просторным и пропорциональным, окрашенным в бледно-желтый цвет, с красивыми павильонами с восточной и западной стороны, портиком с колоннами с юга и широкой террасой с севера. Генри также возвел каретный флигель, большую кузницу, изящную сторожку и несколько садовых построек (в том числе первую из многих отдельно стоящих оранжерей, возведенную по подобию знаменитой оранжереи в Кью, и остов большой теплицы, которая впоследствии разрослась и достигла ошеломляющих размеров). А на илистом берегу реки Скулкилл, где всего полвека назад индейцы собирали дикий лук, построил собственную частную пристань для барж, точь-в-точь как в великолепных старинных поместьях на Темзе.

В те дни среди большинства жителей Филадельфии бросаться деньгами все еще было не принято, но, по задумке Генри, «Белые акры» должны были стать бесстыдным вызовом самой идее бережливости. Он хотел, чтобы стены дома кричали о его богатстве, а завистников не боялся. Напротив, его крайне развлекала мысль о том, что ему станут завидовать, да и с коммерческой точки зрения это было полезно, ведь зависть притягивала людей. Его особняк был спланирован таким образом, чтобы казаться величественным издали — его легко можно было увидеть с реки, поскольку он возвышался на мысе, надменный и роскошный, а с другой стороны невозмутимо взирал на город сверху вниз, — но помимо этого, он призван был стать самим воплощением роскоши, вплоть до мельчайших деталей. Все дверные ручки в «Белых акрах» были медными и всегда начищенными до блеска. Мебель заказывали у Седдона в Лондоне, стены были оклеены бельгийскими обоями, ели из кантонского фарфора, погреб был набит ямайским ромом и французским кларетом, люстры вручную изготовлены венецианскими стеклодувами, а сирень, что росла вокруг дома, впервые цвела в садах Оттоманской империи.

Генри не препятствовал слухам о своем богатстве. Деньги у него водились, но если людям угодно было думать, что их у него больше, чем на самом деле, какой в этом вред? Когда соседи начали шептаться, что лошадей Генри Уиттакера подковывают серебром, он не стал их разубеждать. На самом деле подковы у его лошадей были не из серебра, а из железа, как и у всех остальных; мало того, Генри Уиттакер ставил их сам. Но зачем кому-то это знать, когда слухи звучат гораздо приятнее и внушительнее?

Генри знал не только о притягательности богатства, но и о более загадочной силе власти. И понимал, что его поместье должно не только ослеплять роскошью, но и устрашать. Людовик Четырнадцатый приглашал гостей на прогулки по своим увеселительным садам не развлечения ради, а для того, чтобы те убедились в его могуществе: все экзотические деревья в цвету, все сверкающие фонтаны и бесценные греческие статуи были всего лишь средством донести до мира одну-единственную недвусмысленную идею, а именно: даже не думайте объявлять мне войну! Генри Уиттакер желал, чтобы «Белые акры» производили точно такое впечатление.

Кроме того, Генри построил большой склад и фабрику в филадельфийской гавани и немедленно приступил к ввозу лекарственных растений со всего мира и приготовлению из них снадобий. Он ввозил рвотный корень, симарубу, ревень, кору гваякового дерева, каланговый корень и сассапариль. Он взял в партнеры аптекаря, честного квакера по имени Джеймс Гэррик, и вдвоем они тут же взялись за изготовление пилюль, порошков, мазей и сиропов.

Их с Гэрриком предприятие стартовало очень своевременно. Летом 1793 года в Филадельфии разразилась эпидемия желтой лихорадки. Все улицы были завалены трупами, и дети в канавах цеплялись за уже мертвых матерей. Люди умирали по двое, семьями и дюжинами, на пути к смерти извергая тошнотворные струи черной жижи изо рта. Местные врачи постановили, что единственным возможным лекарством является еще более мощное очищение организма многократной рвотой и поносом, а лучшее в мире слабительное в то время делали из растения под названием «ялапа». Генри Уиттакер ввозил его из Мексики тюками.

Сам Генри подозревал, что ялапа в данных обстоятельствах ничего не лечит, и запретил кому-либо из своих домашних ее принимать. Он знал, что креольские врачи с островов Карибского моря, знакомые с желтой лихорадкой гораздо ближе своих северных коллег, прописывали пациентам куда менее варварское лечение — покой и тонизирующие напитки. Но, в отличие от ялапы, покой и тонизирующие напитки нельзя было продать задорого. Так и вышло, что к концу 1793 года треть жителей Филадельфии умерли от желтой лихорадки, а Генри Уиттакер удвоил свое состояние.

На заработанные деньги Генри построил еще две оранжереи. По совету жены он стал выращивать местные цветы, деревья и кусты на экспорт в Европу. Американские луга и леса кишели ботаническими видами, казавшимися экзотикой европейскому глазу, и Беатрикс советовала Генри продавать их все за границу. Идея себя оправдала. Генри надоело отправлять из Филадельфии корабли с пустыми трюмами, а так можно было зарабатывать непрерывно. Плантации на Яве и обработка иезуитской коры с голландскими партнерами по-прежнему приносили ему прибыль, но сколотить состояние можно было и в Америке. В 1796 году по приказу Генри сборщики уже прочесывали Пенсильванские горы в поисках корня женьшеня, который затем экспортировали в Китай. В течение многих лет Генри был единственным человеком в Америке, который нашел способ продать что-то китайцам.

К концу 1798 года в оранжереях у Генри росло множество экзотических растений из тропиков, которые он продавал новым американским аристократам. Экономика Соединенных Штатов переживала резкий и крутой подъем. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон ушли в отставку и уединились в своих загородных поместьях. И все тут же захотели иметь загородные поместья. Молодая нация вдруг начала швыряться деньгами. Одни богатели, другие нищали. Но траектория Генри всегда шла только вверх. В основе всех его расчетов лежала уверенность в победе, и он всегда побеждал — в импорте и экспорте, в производстве, в любых начинаниях, сулящих выгоду. Деньги любили Генри. Они липли к нему, как маленькие восторженные щенки. К 1800 году он стал богатейшим жителем Филадельфии и одним из трех богатейших людей в Западном полушарии.

И когда в том году у Генри родилась дочь, Альма, — а это случилось всего через три недели после смерти генерала Вашингтона, — она стала отпрыском совершенно нового и прежде неизвестного человеческого вида: новоиспеченного влиятельного американского нувориша.

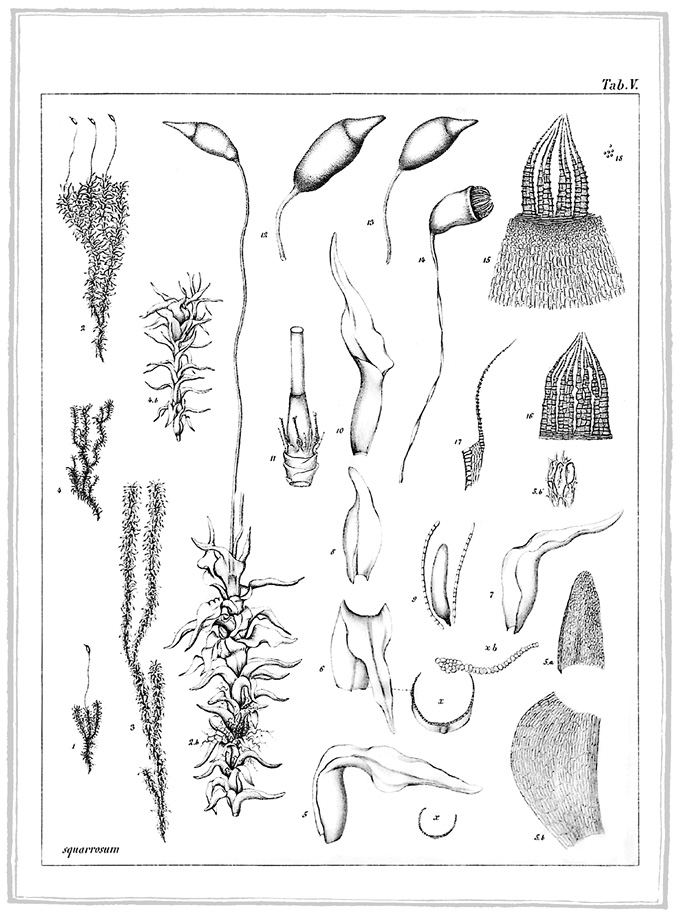

Dicranaceae / Dicranum.

Назад: Глава третья

Дальше: Часть вторая Сливка из «белых акров»