Письмо 69

Клеомена — Ставруле

Париж,

7 мая 1968

Мама…

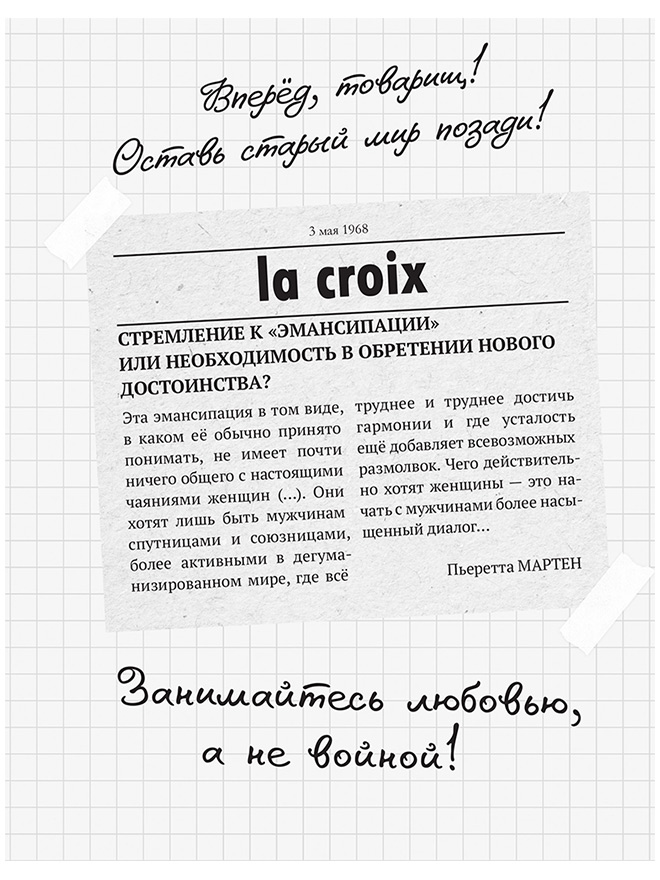

Слышишь ли ты его, нарастающий и приближающийся гул ропота, его приливы и отливы, слышишь ли, как он превращается в вопли, слышишь ли ты их, мама, на своём острове, куда тебя депортировали, — всех вас, молодых, бесстрашных, готовых ко всему, переполненных неистовыми желаниями, тех, кто заполняет улицы, рушит установленный порядок, требует всего и чего угодно, главное — чего угодно, суматохи, сумятицы, катаклизма — им всё по душе. Совершать революцию — какая нежданная удача, какой случай, какая взрывная сила! Если бы ты могла это увидеть! Увидеть нас, сражающихся на баррикадах, разбирающих мостовые, срывающих указатели, захватывающих аудитории, улицы, кафе и спорящих до хрипоты, пока без сил не рухнем в кровать… Другой мир — это очень просто: мы хотим жить в другом мире, хотим мечтать, мыслить, распахнуть окна, разделять, меняться, смеяться и танцевать. Ведь, чтобы построить всё заново, надо сперва всё разрушить, правда?

Что ж, мама, скажи, ты ведь слышишь их? Быть может, поверх окриков своих тюремщиков, в их тревожных перешёптываниях ты ощущаешь, как вдалеке дрожит земля? Это шагают и шагают молодые безумцы, требующие абсолютной свободы, от завоевания которой они никогда не отрекутся, откуда бы ни пришли тираны. Мама, я с ними, здесь, я среди них, я танцую на баррикадах, и когда я кричу во всю мочь, то слышу и тебя. В ответ ты смеёшься своим хриплым и чистым смехом, смеёшься во всё горло, всё увереннее и всё смелее, ты смеешься так звонко и весело, как не смеялась прежде, и твои охранники не могут ничего с тобой поделать. Ты смеёшься так громко, что серые стены светлеют и солнце улыбается.

С прошлого четверга я каждый день читала газеты, надеясь, что эти новости попадут на первые полосы и быстрее дойдут до тебя, но они сперва просто не замечали нас. Да ведь поначалу это всё и вправду было не бог весть что… Началось глупо, когда Граппен, декан факультета, решил закрыть Нантер и потом Сорбонну из опасения, что фашисты запада и движение бешеных Нантера устроят потасовки. Во дворе Сорбонны организовали митинг, он продолжался несколько часов, конца не было видно, и вдруг этот красный Дани, который устроил мне поездку в Берлин, — помнишь его? он сейчас во главе всех или почти всех манифестаций в Европе — так вот, он внезапно схватил микрофон и в нескольких словах совсем просто высказал то, что всё никак не высказывалось.

Это было как будто на моих глазах, будто я своими глазами видела, как рождается революция. Он сказал:

— Мы тут, чтобы захватить Сорбонну!

Он отворачивается, передаёт микрофон кому-то ещё. Полиция входит во двор, и тут начинается бунт.

А потом мятежные выступления уже не прекращаются и в Латинском квартале.

И тогда, впервые с прошлой весны, я сказала себе, что нахожусь там, где должна быть, и мне стало от этого хорошо. Тем более что мы не одни перед лицом полицейских атак. Толпа нам сочувствует. Люди в ужасе от той жестокости, с которой полиция и жандармерия средь бела дня и при свидетелях кидаются на молодых людей, а те — в одиночестве, падающие наземь и безоружные, могут только закрываться голыми руками от сыплющихся на них ударов. Избиения на глазах прохожих, причём совершенно немотивированные, заснятые и сфотографированные, которых они даже и не скрывают, а наоборот — чувствуют полное своё право, да, так они думают, и с таким же удовлетворением навалились бы впятером, вшестером или всемером, все при оружии, на одного — того, кто заведомо слабее, меньше их, ничто или вовсе чья-то тень! Но они получают ясные приказы. Им необходимо показать, что они не того десятка, чтобы позволить разгуляться какой-то двадцатилетней мелюзге, не знающей даже, что такое ответственность, каким-то мечтателям, опасным паразитам общества, вообразившим, что они угрожают общественному порядку, — уж таких-то легко успокоить ударами полицейских дубинок…

Когда я вижу их, эти тени в длинных чёрных плащах, в касках, с карманами, тяжёлыми от дубинок и гранат, когда они выстраиваются в ряд, взявшись за руки, такие уверенные в себе, в своём праве, в своей силе, — у меня каждый раз чувство, что передо мной что-то ирреальное, потому что эти жандармы кажутся мне ряжеными, переодетыми в кого-то другого, злыднями из детских сказок или всамделишными людоедами. Их жестокость — словно доцивилизационная, докультурная, она даже домыслительная, эти люди подобны животным, ими движут самые низменные инстинкты.

Я смотрю прямо в эти лица, я хочу встретиться с ними взглядом — и понимаю: они до мельчайших деталей похожи на тех, кто во имя закона пытал моего папу, кто довёл его до безумия.

Вчера было 600 раненых и 400 арестованных.

Дани и его товарищи предстали перед университетской комиссией по дисциплине. Они пришли туда, скандируя: «Весь мир насилья мы разрушим, кто был ничем, тот станет всем…»

Они надеялись, что мы не бросим их там одних. Мы шли за ними следом, мы — заодно!

Я люблю тебя, мама, люблю, ты слышишь меня?