Книга: Портрет мужчины в красном

Назад: Джулиан Барнс Портрет мужчины в красном

Дальше: Пять ипостасей Поцци

Слушок в действии

Эдмон де Гонкур беседует с дамой, чье имя не разглашает.

Дневниковой записи предпослан заголовок «По следу».

Я: В среду я ужинал в обществе княгини [Матильды] и мадам Штраус, которая выглядела непревзойденно.

Мадам ***: И при этом она определенно страдает… Я видела ее в субботу, сразу после серьезного нервного приступа… Она как будто две недели голодала… Подозрительно, право… (Ненадолго останавливается, затем продолжает.) Мадам де Беньер, которая знакома с нею накоротке, говорит, что она влюблена в любовь и что прежде была готова, если бы ее поманил Мопассан, бросить все… Она влюблена? В кого же? (Пауза.) На днях я решила справиться о ее сыне и услышала, что юноша теперь при деле – зачислен в группу интернов Поцци. И при упоминании этого имени ее сын, который присутствовал при разговоре, покосился на мать особым взглядом… Да, некоторые мелочи подсказывают, что это он.

Я: Да-да, вы, стало быть, напали на след… Иначе как объяснить, что Поцци, который не вхож к княгине, ужинал с нею в прошлую среду на рю де Берри?.. Могу сообщить вам одну немаловажную подробность. Она [мадам Штраус] мерзлячка и на ужинах у княгини не снимает кружевной палантин или меховую горжетку (мы все немного мерзнем в гостях у княгини после замены газового отопления электрическим), но в этот раз, не уступая моим соседским увещеваниям, оставалась décolletée.

Мадам ***: Очевидно, это лишний раз доказывает… Непременно напишу ей и скажу, что в субботу заметила у нее во взгляде такое страдание, которое определенно выдавало душевную боль… В ближайший понедельник сообщу вам результат.

(Но здесь рассказ, или сплетня, иссякает.)

В воскресенье, 1 февраля 1885 года, за пять месяцев до прибытия «странного трио» в Лондон, Эдмон де Гонкур торжественно открыл для гостей grenier – «салон на чердаке» своего дома в Отёе. По примеру Флобера, который принимал по четвергам у себя на рю Мурильо, он сделал свою мансарду местом еженедельных встреч писателей. «Писателями», естественно, считались только литераторы-мужчины; впрочем, для мадам Альфонс Доде двери всегда были открыты, а в конце вечера туда допускались жены, приехавшие забрать своих мужей. И хотя эти собрания носили частный характер, Гонкур охотно соглашался на освещение их в печати (хотя бы для того, чтобы досадить тем, кто не получал приглашений). Поэтому он уступил просьбе Жозефа Гайда и дал разрешение написать очерк о таком собрании для колонки «Париси» в газете «Фигаро». Но Гайда, появившись в мансарде, принес щекотливое известие. Редактор его отдела в тот вечер должен был присутствовать на ужине в каком-то отдаленном пригороде. Поэтому от Гайда потребовали готовый оплачиваемый материал к пятнадцати часам, то есть за два часа до начала салона.

На другой день Гонкур жаловался своему «Дневнику»:

Утром прочел статью Гайда в «Фигаро». Якобы вчера в моем доме собрался «весь Париж» и среди этого «всего Парижа» были люди, которые давно перессорились между собой, враги, которые даже не здороваются. Бедный двадцатый век! Как же он обманется, если станет искать надежные сведения в газетах века девятнадцатого.

Поворчав, Гонкур далее отмечает, что на этой первой grenier разговор зашел о «фантастическом» Монтескью, и в частности о его первых любовных историях (точнее, о сексуальных опытах), вполне «бодлерианских»:

Первое амурное знакомство состоялось у него с некой чревовещательницей, которая, пока Монтескью прокладывал себе тернистый путь к счастью, вдруг изменила голос, изобразив приход пьяного сутенера, угрожающего титулованному клиенту.

Кто отказался бы этому поверить? Но многие скабрезные записи в «Дневнике» (и вообще бóльшая часть сексуальных сплетен) основываются только на одном – и, более того, анонимном – источнике. А кроме того, описанный случай противоречит широко известной истории о том, что граф приобрел свой первый гетеросексуальный опыт не с кем-нибудь, а с Сарой Бернар. Причем эта история бытует в двух разных версиях. Согласно первой, они некоторое время возились на подушках, после чего графа жестоко (или жидко) рвало целые сутки. Согласно второй, они все же переспали, после чего Монтескью рвало целую неделю. Узнать истину нам не дано.

В наши дни Монтескью нередко называют «экстравагантный гомосексуал». Экстравагантный – безусловно; и по всей видимости, мы можем исключить у него гетеросексуальные наклонности. Но как (практикующий) гомосексуал, экстравагантным он не был, отнюдь. При всей своей манерности он не мог считаться Посланником Содома. Он был добрым другом Сары Бернар; оба любили наряжаться и купались в собственной славе. Сара Бернар впервые произвела фурор как травести, сыграв роль пажа в спектакле по пьесе в стихах Франсуа Коппе «Прохожий». Надар, величайший фотограф-портретист своего времени, одел графа и актрису в одинаковые облегающие мужские костюмы из этого спектакля, после чего они импровизировали перед объективом. По слухам, именно после этой импровизации по пьесе они и возились на подушках.

Какой мужчина, вооруженный дворянским титулом, финансовой независимостью, возможностью путешествовать по экзотическим странам и свободой от религиозных пут, не испробовал секс? Обычно не просто испробовал, но и перепробовал. Впрочем, иные, испробовав секс, решают, что это не для них. Одна гипотеза гласит, что Монтескью «хотел познать все и не связывать себя ничем». Потому-то Итурри и уходил из дому по ночам, а наутро делился с графом всеми подробностями – как благоуханными, так и дурнопахнущими. Искусствовед Бернар Беренсон писал: «За всю долгую историю моего знакомства с Монтескью я ни разу не замечал за ним той склонности, которой известен де Шарлюс: содомии. А ведь я в молодые годы, видит Бог, притягивал к себе гомосексуалов как магнит». И это правда: Оскар Уайльд однажды пытался соблазнить его в Оксфорде, а встретив отпор, посетовал, что Беренсон «сделан из камня».

Бернар (слева) и Монтескью в костюме участника спек такля «Прохожий»

Хотя во Франции однополые связи были легализованы уже в 1791 году, они влекли за собой немало опасностей, таких как шантаж, сопряженные обвинения в преступных деяниях (оскорбление общественной нравственности, растление несовершеннолетних) и, конечно, неприглядную кончину. Монтескью нередко рассказывал молодежи назидательную историю о том, как некий метрдотель был арестован на Елисейских Полях в процессе «содомитского разговора». В камере он разбил свое пенсне и наглотался осколков стекла, чтобы только избежать осуждения и публичного позора.

Не подлежит сомнению то, что Монтескью был гомоэротичен, что мужчины находили у него страстный отклик, что он попался в мужские сети и Уистлера, и Д’Аннунцио. Его биограф Филипп Жюллиан, не ханжа и не морализатор, говорит, что у графа «со временем появился сильный страх как перед зовом сердца, так и перед беспечностью наслаждений». Блистательна вторая часть этой фразы. Такому, как граф, в наслаждениях (за исключением эротических) могла видеться и некоторая червоточина, и неопределенность, и даже буржуазность. Излишняя разборчивость – тоже противница наслаждений. Жюллиан заключает: «Робер всегда оставался слишком французом, чтобы пускаться во все тяжкие, что более характерно для англичан». Действительно, в Прекрасную эпоху фешенебельный Париж «предпочитал Сапфо Содому»; но французы всегда ошибочно считали себя менее склонными к содомии в сравнении с британцами (а потому только удивлялись и не принимали срочных мер, когда у них в стране разразился СПИД).

В XVII веке бытовала такая французская поговорка о нетрадиционной ориентации: «Во Франции – аристократия, в Испании – монашеская братия, а в Италии – кто вокруг и далее». Существует и более позднее высказывание, принадлежащее Барбе д’Оревильи: «Мои вкусы меня к этому склоняют, мои принципы это допускают, но уродливость моих соотечественников меня отвращает». Как тут не вспомнить уничижительный ответ Оскара Уайльда на вопрос Карсона, целовался ли он в Оксфорде с Уолтером Грейнджером, шестнадцатилетним прислужником лорда Альфреда Дугласа: «О нет, никогда в жизни: юноша был на редкость неказист». Д’Оревильи слегка лукавил, Уайльд, видимо, лжесвидетельствовал; но в конце XIX столетия французская знать отнюдь не полностью отказалась от привычек века XVII-го.

В течение того периода медицинская наука силилась свести воедино верные признаки гомосексуальности, такие как жеманная походка, неумение свистеть, воронкообразный анус, жировые отложения на ягодицах и бедрах, форма руки, якобы повышенная температура кожи (отсюда двусмысленные немецкие выражения, буквально означающие «теплый брат» и «теплый друг») и прочее. Но упоминается еще вот что: тяготение к зеленому цвету. Это служило намеком для посвященных. Отсюда зеленая гвоздика в петлице, и лягушачьего цвета, хотя и ворсистое пальто, которое Уайльд специально заказал перед американским турне; и миртово-зеленое пальто Монтескью, которое подсказало Жану Лоррену дать графу прозвище Мсье Зеленый Стручок.

А где использование этого цвета было наиболее откровенным, самым провокационным? Вот две зеленые кровати:

1. Одним из немногих, перед кем робел Монтескью (и один из немногих, кем он безоговорочно восхищался), был Дега. Как-то на выставке декоративно-прикладного искусства Монтескью восседал на яблочно-зеленой кровати, спроектированной им самим. Денди привлек внимание художника. «Верите ли вы, мсье де Монтескью, – спросил Дега, – что на яблочно-зеленом ложе получаются самые лучшие детки? Будьте осторожны: вкус может оказаться равнозначным пороку».

2. В мае 1898-го, через год после освобождения из Редингской тюрьмы, Уайльд опять появился в Париже и опять часто встречался с лордом Альфредом Дугласом. Чтобы меблировать новую квартиру Дугласа на авеню Клебер, Уайльд отправился в парижский филиал фирмы «Мейплз» и приобрел там на сорок фунтов подходящей мебели, «в том числе и зеленую кровать».

Одно занятие, равно ненавистное денди и эстету, представлял собою спорт. Эти двое могли находить удовольствие в популярных развлечениях, опосредованно связанных со спортом: так, дез Эссент завел интрижку с американской акробаткой, а по его примеру и герой Лоррена, господин де Фокас, тоже находил себе предметы страсти «в среде сенсационных гимнастов то ли мужского, то ли женского пола» – в цирке «Олимпия» или в «Фоли-Бержер», и эти радости подчас обрастали «множеством сплетен». Но спорт, как его понимают мужчины всего мира, был проклятьем для Монтескью и Эдмона де Полиньяка. Их объединяла ненависть к любителям верховой езды, а также к охотникам на диких зверей и к охотникам за женщинами. В случае князя к этому примешивалось родственное отвращение: его отец был вице-президентом Жокейского клуба. Полиньяк писал, что там человека «ослепляет тягучая, дымная атмосфера и еще более тягучая атмосфера беседы».

Если граф и князь за чем-нибудь и охотились, то разве что за молодыми талантами. Оба покровительствовали музыкантам, а граф – еще и писателям. Граф посылал князю разноцветные карандашные записки, нашпигованные латинскими цитатами и английскими пословицами. Князь приглашал графа на концерты и давал ему для ознакомления партитуры Вагнера; вместе они ездили в Байройт. В ту пору для многих образцом совершенства служил Парсифаль: святой рыцарь Парсифаль, на котором заканчивался его род. Это был знаковый момент для обоих аристократов, которые предпочли не размножаться (правда, в святости не преуспел ни тот ни другой).

Полиньяк сделался фанатом Вагнера, которого ставил выше всех живущих композиторов. В 1860 году молодой князь познакомился со своим кумиром в Париже и пригласил его на завтрак в фамильном особняке на рю де Берри. Вагнера такая перспектива не увлекла. «Завтракал я с [ним] как-то утром, – написал он в своих мемуарах. – Слушал, как он фонтанирует невероятными идеями, которые пробуждает в нем музыка. Он пытался меня убедить в правильности своей интерпретации симфонии ля мажор Бетховена [Седьмой], где заключительная часть, как он утверждал, поэтапно описывает кораблекрушение».

Полиньяк и сам сочинял музыку, но противоположную вагнеровской: он стремился создать музыкальный эквивалент пленэризма и хотел, чтобы его произведения звучали как песня «в прериях». Помимо всего прочего, он считал себя изобретателем семиступенного звукоряда, даже не подозревая, что этот звукоряд встречается в народной музыке разных континентов и «официально» использован Римским-Корсаковым в опере «Садко». В наши дни музыка Полиньяка почти не исполняется, за исключением редких песен.

Монтескью, с несвойственной ему прямолинейностью и степенью самопознания, написал в своих мемуарах после смерти Поцци:

Мне никогда не встречался такой притягательный мужчина, как Поцци. Я всегда видел его только самим собой: улыбающимся, дружелюбным, несравненным… Для того, кто, подобно мне, исповедует аристократическое удовольствие доставлять неудовольствие, стало уроком видеть неизменную улыбку человека, который так хорошо умел ею пользоваться и унес ее с собой в могилу. Поцци владел искусством доставлять удовольствие, и в этом с ним не мог соперничать никто другой.

Превращение Поцци из бержеракского паренька в великосветского парижанина было торжеством интеллекта, характера, устремлений, профессионализма и, да, притягательного обаяния, которое равно пленяло мужчин и женщин; от общения с ним становилось легче и изувеченному в бою солдату, и графине, страдающей разве что ипохондрией. И если принять во внимание лихорадочную, озлобленную, стервозную природу той эпохи, можно только удивляться, что за всю свою карьеру он нажил сравнительно мало врагов. Тут, конечно, сыграла свою роль его профессия (никогда не знаешь, в какой момент тебе потребуется доктор); но сказались еще и гостеприимство, и великодушие, и полученные в браке средства, и общительный нрав, а также любознательность, интеллигентность и тяга к путешествиям. Но его обаяние проявлялось не только в общении с единомышленниками за закрытыми дверями. Поцци был публичной фигурой: сенатор, мэр небольшого городка, видный общественный деятель, обладатель мощного интеллекта и выразитель авторитетных мнений, разделяемых далеко не всеми. Он придерживался идей научного атеизма, когда Церковь вела жестокую борьбу против государства; он показал себя дрейфусаром, когда страна была расколота надвое; он произвел революцию в хирургии – в той области медицины, которая известна своим консерватизмом; он был донжуаном в обществе, где далеко не все мужья отличались снисходительностью. Но все говорит о том, что он умел дружить. Монтескью, которому в силу его темперамента на протяжении всей жизни требовался по меньшей мере один громкий скандал в год, в отношениях с Поцци лишь изредка, походя мог проявить некоторую холодность.

Но, несмотря на их дружбу (один для другого всегда был «Cher et grand ami»), граф неизменно оставался графом: иначе он не мог. В 1892 году он опубликовал свой первый поэтический сборник «Les Chauves-Souris» («Летучие мыши») – Монтескью создал для себя образ «вампира», как Уистлер – образ «мотылька». Роскошный двухцветный переплет, изготовленная по специальному заказу голландская бумага – и декоративный мотив в виде летучей мыши. Естественно, это было эксклюзивное, ограниченное издание, но один экземпляр он все же подарил своему «прославленному другу». Благодарность Поцци была, по свидетельству Монтескью, так велика, что тот настоял на ответном дарении. Но что мог предложить – и предложил – Поцци ему в ответ? Он оформил вот такое ручательство, датированное 25 июля 1892 года и сохранившееся в архиве Монтескью:

Я, нижеподписавшийся, адъюнкт-профессор медицинского факультета, хирург клиники Лурсин-Паскаль, настоящим торжественно ручаюсь, что Койка Номер Один во вверенной мне клинике будет предоставлена любой пациентке, нуждающейся либо в хирургическом, либо в гинекологическом лечении, которая отрекомендуется как явившаяся по ходатайству графа Робера де Монтескью. Настоящее ручательство действительно вплоть до моего ухода в отставку, который последует в 1909 году.С. Поцци

Это звучит как вечерняя шутка. Но Монтескью в своих воспоминаниях пишет:

Естественно, я не стал толковать этот документ буквально, чтобы не злоупотреблять такой необычайной щедростью, иначе к настоящему времени этот человек пожертвовал бы мне половину богатств Крёза. Но все же я им воспользовался. Многочисленные бедные страдалицы по праву называют меня спасителем, не подозревая, что обязаны своим исцелением некой художественной фантазии, которая оказалась достаточно успешной, чтобы завоевать расположение человека науки.

Что здесь вызывает легкую дурноту: то ли сама сделка, то ли благодарность «бедных страдалиц», адресованная не Поцци, а «благодетелю» Монтескью, то ли самодовольство графа, который кичится своими мелкими поэтическими фантазиями, преобразованными в ощутимую лечебную выгоду? Но нужно посмотреть на вещи немного шире. Монтескью всегда требовал благодарности – нескончаемой благодарности – от тех, кому повезло заручиться его покровительством или дружбой; вероятно, Поцци оказался достаточно умен, чтобы это интуитивно почувствовать или заметить и самому сделать первый шаг, причем таким способом, который умаслил графа на долгие годы. Сын Поцци Жан стал дипломатом; понятно, с какой стороны ему достался этот ген.

К слову: здесь вспоминается подаренная графом доктору Поцци дорожная сумка с тисненой золотой короной и буквой «R». Что это: аристократический обычай – перед вручением подарков нам, простолюдинам, заказывать на них свой собственный герб и свои, а не наши инициалы? Или, быть может, сумка была передарена доктору за ненадобностью?

В 1897 году наблюдательная четырнадцатилетняя Катрин, дочь Поцци, сделала в своем дневнике такую запись: «Папа, самый модный доктор, лечит самых шикарных дам; и принцессы, и королевы требуют, чтобы их оперировал только он, потому что он красивый, умный и столь же добрый, сколь искусный». Через десять лет язвительный автор колонки светской хроники в газете «Эхо», скрывающийся за псевдонимом Искорка, так довершит словесный портрет Поцци:

В наши дни вселенной правят хирурги: какую знаменитую великосветскую даму не довелось им вскрывать хоть однажды? Они исправляют и сдерживают природу; они подравнивают, подавляют, добавляют, уменьшают, выпрямляют. И зачастую именно благодаря их своевременному вмешательству те дамы, которые перешагнули полувековой рубеж, создают – и сами разделяют – впечатление цветущей юности.

Вполне возможно, что Поцци стоял у истоков пластической хирургии (хотя единственный доподлинно известный пример такого рода – это удаление им крошечной кисты, образовавшейся на веке Робера де Монтескью). Но чаще речь шла о психологическом воздействии устранения опасности при помощи такой операции, которая еще недавно считалась рискованной, а то и невозможной. В то время человек мог с равной вероятностью умереть как от аппендицита, так и от операции по удалению аппендикса (на которых, в частности, специализировался Поцци). В 1898 году у Сары Бернар нашли быстро растущую кисту яичника. Естественно, она пожелала, чтобы оперировал ее только Доктор Бог. К моменту операции киста достигла «размеров головы четырнадцатилетнего подростка». Поцци писал Монтескью, что Бернар «заслуживает восхищения своей решимостью, силой духа, мужеством и дисциплиной… Не пройдет и полутора месяцев, как она вернется на подмостки…».

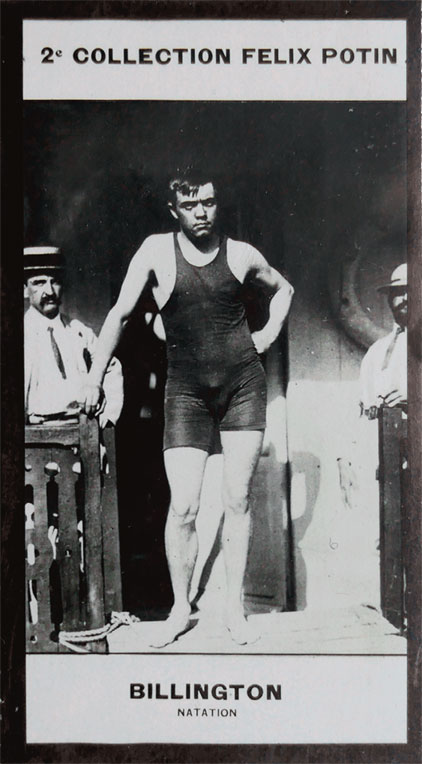

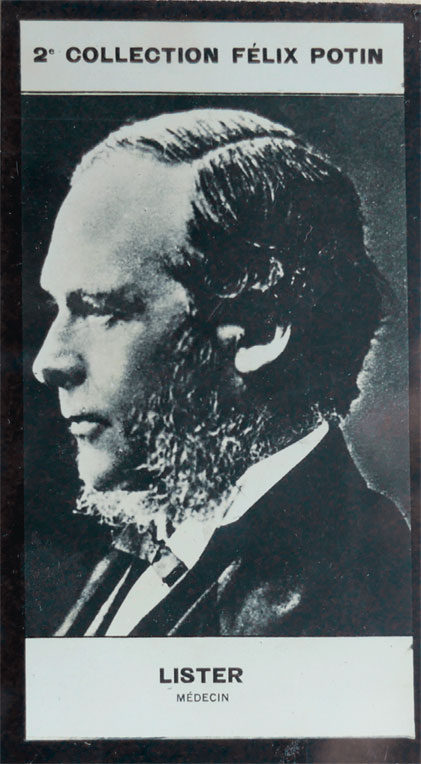

Но славу Поцци создавала не только когорта благодарных почитательниц. Если в первые два десятилетия XX века вы покупали плитку шоколада в одном из бакалейных магазинов Феликса Потена, у вас были все шансы обнаружить под оберткой небольшую, формой и размером с сигаретную пачку, фотографию доктора Поцци. В период с 1898 по 1922 год Феликс Потен создал три серии «Современных знаменитостей», примерно по пятьсот экземпляров каждой разновидности, и наладил продажу альбомов для вклеивания этих портретов. Изображение Поцци появилось во второй серии, причем было доступно в двух разных позах. У меня на письменном столе лежат обе эти карточки. С них смотрит одетый в темный сюртук бородач с волнистой шевелюрой и резко очерченным мыском волос. На одном снимке руки у него сложены на груди, а взгляд устремлен вправо от нас; с другой фотографии он смотрит на нас в упор. И та и другая поза выражают динамичность и уверенность; на каждом фото надпись: «Поцци, врач».

Альбомы «Современные знаменитости» составляют богатую и разнородную галерею славы: в ней есть князья и поэты, жокеи и политики, актрисы и папы римские. Пий IX соседствует с англо-ирландской революционеркой Мод Гонн, Поль Верлен – с мадам Кюри, Моне – с эрцгерцогом Францем Фердинандом; есть там и художник Феликс Зим (чьи венецианские сцены коллекционировал Поцци), и пловец-англичанин Биллингтон, и гонщик-итальянец Момо. Великобританию представляют Киплинг и Китченер, генерал Робертс и сэр Кемпбелл Баннермен, и Теннисон, и принц Уэльский Георг, и жокей Перси Вудленд, выигравший в 1903 году на Драмкри скачки «Грэнд нэшнл».

У славы преимущественно мужское лицо, с горделивыми усами и бородой: из пятисот десяти знаменитостей, представленных во втором альбоме, женщин всего шестьдесят пять. Из них сорок три «артистки», то есть звезды театральных подмостков и кабаре (Бернар фигурировала в первой серии); одиннадцать – представительницы зарубежных правящих династий, в том числе и принцесса Монако, которая, как мы помним, сказала о Поцци «отвратительно красив». Среди семидесяти четырех писателей затесались две женщины (причем одной из них, Жорж Санд, уже четверть века не было в живых). Характерно, что во втором альбоме Поцци – один из двадцати трех врачей; среди них двадцать французов, двое немцев и один «англичанин» (то есть шотландец) – Джозеф Листер, старинный знакомый Поцци. Нашлось здесь место и для Гюисманса, Жана Лоррена, Александра Дюма-сына, Леона Доде и Робера де Монтескью. Есть некая вечная сатисфакция в том, что граф-денди – такой высокомерный, такой уникальный, отгородившийся как от буржуазии, так и от низших сословий, далеко отстоящий от материальности мира – выпадает из-под шоколадной обертки в качестве бесплатного приложения. При этом анонимный щелкопер, нанятый Феликсом Потеном для составления биографических справок, язвительно замечает, что граф – «автор многочисленных виршей, в которых манерность только усугубляется прихотливой странностью заглавий».

В субботу, 11 декабря, во второй половине дня, пятнадцати- или шестнадцатилетний Уолтер Вингфилд, сын английского офицера, откомандированного в Париж, зашел в оружейную лавку мсье Шапю, что в Шестнадцатом аррондисмане. С ним был его приятель Дельмас, лет четырнадцати или пятнадцати. Накануне Дельмас приобрел в этой лавке револьвер и теперь по неустановленной причине захотел его вернуть. Вингфилд протянул револьвер оружейнику, не предупредив (а быть может, не зная), что в барабане осталась пуля. Проверяя исправность оружия, приказчик спустил курок, и выстрел пришелся прямо в живот Вингфилду.

Так случилось, что за два месяца до этого на Втором французском хирургическом конгрессе обсуждалась проблема огнестрельных ран. Лапаротомия (разрез брюшной стенки) всегда считалась опасным хирургическим маневром, но с развитием антисептики, стерилизации и новых методов наложения швов ее стали довольно широко использовать и даже рекомендовать для удаления опухолей яичников и матки. Но эффективность ее применительно к огнестрельным ранам вызывала серьезные разногласия. Хирурги-консерваторы – они составляли большинство – считали, что лапаротомия даже опаснее врачебного бездействия. Хирурги нового поколения, в том числе и Поцци, утверждали, что безотлагательное оперативное вмешательство дает наилучшие прогнозы.

Отчасти это зависело от места нахождения пули. Некоторые огнестрельные ранения мозга, легких и печени могли спонтанно затягиваться сами по себе. Но с ранениями в живот дело обстояло иначе. По некоторым сведениям, многое зависело даже от калибра пули: раны от семимиллиметровой пули зачастую считались неопасными, если их не трогать. Калибр пули, застрявшей в животе у подростка-англичанина, оказался, когда ее извлекли, равным семи-восьми миллиметрам.

Раненого подростка транспортировали в родительский дом. Врач, вызванный семьей Вингфилд, посоветовал обратиться к Поцци. Осмотр не показал выходного отверстия, а значит, пуля оставалась в нижнем отделе желудка. Когда раненому ввели катетер, в моче обнаружилась кровь. Операцию решили делать прямо в гостиной; ассистентом Поцци выступил Эдриен, младший брат подростка. Хирург сделал надрез от пупочной впадины до лобка и быстро установил самую очевидную локализацию пули: в малом кишечнике была рана размером четыре на два миллиметра. Она потребовала наложения одиннадцати швов. Тщательно проверяя кишечник, Поцци обнаружил еще пять разрывов, потребовавших восемнадцати дополнительных стежков. В какой-то момент подросток зашевелился и «вытошнил» еще один фрагмент кишки из надреза. Потребовалось добавить еще хлороформа.

Поцци продолжал исследовать печень, почки, селезенку, желудок и складки прямой кишки. Входное отверстие от пули в мочевом пузыре было найдено и зашито. Но выходное отверстие, если бы его удалось обнаружить, пришлось бы зашивать вслепую, а это слишком опасный маневр. Однако уже тогда было известно, что мочевой пузырь способен зарубцеваться самостоятельно. Итак, после двухчасовой операции Поцци с ассистентами зашили подростка, оставив резиновую дренажную трубку в контакте с мочевым пузырем и урологический катетер Нелатона в пенисе. Мальчика перенесли в постель; ночь с субботы на воскресенье и все воскресенье прошли спокойно, хотя он и жаловался на боль в бедре, которую отнесли на счет застрявшей пули. Но в понедельник пациенту стало хуже, началась рвота, поднялась температура; ему поставили несколько клизм, дали морфин и эфир. В два часа ночи с понедельника на вторник Уолтер Вингфилд умер – по всей вероятности, от паралича кишечника и последовавшей за этим реабсорбции токсических веществ.

Эпиграф к роману «Наоборот» заимствован у фламандского писателя-мистика XIV века Яна ван Рёйсбрука: «Мне надлежит наслаждаться над временем… пусть мир и ужаснется моей радости и грубость его не поймет смысла слов моих». У Рёйсбрука контекст сугубо духовный, у дез Эссента контекст (изначально) эстетический; и все же между ними существует параллелизм. Для дез Эссента, которого захлестывает (флоберовский) «потоп людской пошлости», мир населен глупцами и негодяями, а газеты лопаются от «болтовни на патриотические и общественные темы». Он мечтает «о чистой пустыне, об уютном убежище, о неподвижном и утепленном ковчеге». Такие Фивы он и устраивает для себя в предместье Парижа.

Как же быть (писателю) перед лицом всей этой «пошлости», и «грубости», и «болтовни» (если не оспаривать, не наполнять новым смыслом и не заменять эти существительные)? По мнению одних, например Флобера, эту действительность надо держать в поле зрения, разоблачать, высмеивать, превращать в повествование; его последний, неоконченный роман «Бувар и Пекюше» – это великое обличительное столкновение с людской пошлостью. Но есть и другой путь: поселиться в уединенной обители, одному или с единомышленниками, и развести подъемный мост. И стихи (обычно это именно стихи), которые ты станешь писать для посвященных, будут лопаться от гордости за свою исключительность, а также исключенность. Искусство становится прибежищем избранных и для избранных. Флобер говорил, что всегда пытался жить в башне из слоновой кости, но ее подтачивало и грозило разрушить «море дерьма». Эти сточные воды, само их присутствие, их зловоние занимали важное место в искусстве Флобера.

Некоторые строят себе башни из слоновой кости повыше и зажимают носы или же устанавливают вытяжную вентиляцию. Это чревато опасностями и для самих обитателей, и для их искусства. Дурные запахи недурно освежают память. В 1867 году двадцатипятилетний Малларме в письме из Безансона жалуется приятелю на этот город. Он рассказывает, как сосед, указывая пальцем на одно из окон дома напротив, говорил: «Боже правый! Вчера мадам Раманье, как пить дать, отведала спаржи!» – «С чего вы взяли?» – «Да она выставила на подоконник ночной горшок». Малларме брезгливо комментирует: «Одно слово: провинция, верно? Любопытная, привыкшая совать нос в чужие дела, распознающая подсказки в самых никчемных деталях – да еще каких, о небо! Вообрази: приходится допустить, что род людской от этой скученности дошел до такого состояния!» Через восемь лет на поэта сетовал в своем «Дневнике» Эдмон де Гонкур: «Среди этих утонченных стилистов, этих византийцев слова и синтаксиса, есть один безумец, более безумный, чем все прочие, – это туманный Малларме, он проповедует, будто нельзя начинать фразу с односложного слова… Эта ловля блох оглупляет самых одаренных, отвлекает их, занимая шлифовкой фразы через лупу, от всего сильного, большого, горячего, что дает жизнь книге». Трудно представить себе более глубокую пропасть между реалистической прозой и символистской поэзией.

Когда Карсон неоднократно задает Уайльду вопрос, является ли «Наоборот» содомитской книгой, тот вначале отвечает: «Совершенно определенно – нет», затем «нет», а в третий раз просит Карсона уточнить, как нужно понимать этот термин. «Неужели вы не знаете?» – спрашивает Карсон. «Не знаю», – говорит ему Уайльд. Хотя за четыре года до этого он открыл своему новому знакомцу, гватемальскому дипломату и писателю Энрике Гомесу Каррильо, что «подвержен недугу дез Эссента».

От Гюисманса к дез Эссенту, к Уайльду, к Дориану Грею, к Эдварду Карсону – королевскому адвокату, парламентарию: странный получается зигзаг между фактом и вымыслом, истиной и законом, Францией и Англией. Но если дать ответ Карсону: в узком смысле слова «Наоборот» можно охарактеризовать как «содомитскую книгу», потому что главный герой вскользь упоминает однополые связи и сам их не чужд, однако автор ни прямо, ни косвенно не высказывает своего осуждения и не впадает в морализаторство. При этом роман куда более странен, чем здесь отмечено. «Наоборот» посвящен скорее отречению, нежели потворству; а то потворство, которое Карсон готов заклеймить с позиций уголовного права, ограничивается восьмистраничным прологом, охватывающим промежуток в тридцать лет. Сюжет (хотя это чересчур прямолинейный термин в отношении экзотического, блуждающего текста) прорезается лишь тогда, когда вся пошлость, болтовня и грубость мира избавляют дез Эссента от иллюзий в отношении светской и интимной жизни. В какой-то момент, напрасно вообразив, что писатели обитают в более высоких сферах, он начинает искать их общества. И тем самым опять совершает ошибку: его возмущают их злоба и мелочность, их пустое преклонение перед успехом и деньгами.

Затворничество дез Эссента не вполне равнозначно аскетизму: «единственными» роскошествами остаются для него редкие книги и живые цветы (и еще безмолвные, безотказные слуги); но все же он делает попытку отойти от мира и жить не светской фальшью, а подлинными интеллектуальными и художественными интересами. Его раздумья и воспоминания сопровождаются нарастающим духовным кризисом, который делает для него категорически неприемлемым и вместе с тем единственно оправданным решением возвращение в лоно Церкви.

Барбе д’Оревильи сказал, что после завершения романа «Наоборот» Гюисмансу придется выбирать между «дулом пистолета и основанием Креста». Естественно, Гюисманс никогда не дрался на дуэли, да и пистолета, по всей видимости, у него никогда не было. Через восемь лет, удалившись в аббатство Нотр-Дам-д’Иньи, он был заново принят в лоно Церкви. Уайльд тоже не избежал духовного кризиса, когда по настоянию Рима принял на смертном одре последнее причастие. Но Уайльд, как и его персонажи, не уходил от светской жизни и наслаждался ею куда более, чем возмущался. Каждому денди нужны чужие глаза, точно так же как искусному рассказчику нужны чужие уши.

В традиционном понимании этого слова «Наоборот» – преимущественно бессюжетное произведение, по сути лишенное диалогов; его «героями» становятся воспоминания героев. «Английский» отпрыск этого романа, «Портрет Дориана Грея», как раз чрезвычайно говорлив (многие включенные в него беседы читаются как драматургические диалоги, а не как разговоры персонажей художественной прозы, и нашпигованы элементами сюжета, зачастую совершенно надуманными). Очистить это повествование от уайльдовского мишурного блеска – и останется подобие Стивенсона или Конан Дойла.

Лорд Генри Уоттон, porte-parole художественных воззрений Уайльда, в финале этого романа изрекает: «Искусство не влияет на деятельность человека». В более позднюю эпоху под этими словами мог бы подписаться Оден, который говорил: «Поэзия ничего не меняет». Это высказывание можно толковать и как надменное («Искусство стоит выше простой механики этого мира»), и как скромное, пораженчески-прагматичное («Искусства все равно никто не замечает, так не стоит и притворяться»). Лорд Генри в первую очередь защищает себя от сетований (или обвинений) Дориана Грея: дескать, подарив ему «Наоборот», лорд Генри положил начало падению своего друга, склонил его к тщеславию, греховности, разгулу, безразличию и убийству. Нет-нет, отвечает лорд Генри: «Так называемые безнравственные книги – это те, которые показывают миру его пороки». И ничего страшного, если этот тезис решительно опровергается всем содержанием романа, откуда взята данная фраза.

Еще один ответный выпад против максимы «искусство не влияет на деятельность человека» мог бы выглядеть так. Во время свадебного путешествия Уайльд читает «Наоборот». Он пишет собственную, тематически производную версию этого романа, в которой лорд Генри дарит Грею томик «Наоборот». И этот роман развращает юношу (которого, естественно, в реальности не «существует»). Однако именно эти две книги служат королевскому адвокату Эдварду Карсону главными рычагами для судебного уничтожения Оскара Уайльда. «Наоборот», «Портрет Дориана Грея», Редингская тюрьма. Очередная демонстрация закона непреднамеренных последствий.

Граф Робер де Монтескью после знакомства с Уистлером во время той поездки в Лондон начал подражать этому художнику: копировал очертания его усов и бородки, перенимал его стиль в одежде, жесты, голос, юмор и вкусы. Марсель Пруст после знакомства с Монтескью начал сознательно или невольно подражать графу в своих письмах и жестах; он даже взял манеру точно так же притопывать одной ногой. Смеясь, Пруст по примеру графа прикрывал рот ладонью; правда, Монтескью подносил руку к губам лишь для того, чтобы скрыть свои плохие зубы.

Денди создает себя сам; равно как и эстет. Оба стремятся к тонкости вкуса и занимаются оттачиванием этого вкуса. Чего они достигают в итоге: довершения цельности своей натуры или создания изначально фальшивой видимости? Или того и другого разом? Граф Бони де Кастеллан, гетеросексуальный вариант Монтескью, а стало быть, тот, кому, по словам его биографа, «недоставало бесстрастности, которую ставит во главу угла подлинный дендизм», формулирует ответ следующим образом: «Робер доводит свой дар подражания до крайности – до подражания самому себе».

Денди, эстеты, декаденты – все они питали страсть к ароматам. В романе «Наоборот» целая глава посвящена благовониям: их истории, созданию, тайному смыслу и воздействию. Уайльд отводит им солидный абзац в «Портрете». Но их притягательность объясняется не только тем, что они даруют невидимые миру чувственные наслаждения. Как пишет Гюисманс, «в этом искусстве ароматов одна грань особенно соблазняла его [дез Эссента]: искусственная точность». Аромат родствен самому денди: их объединяет выверенный набор ингредиентов, искусно созданное правдоподобие и шарм.

Впрочем, образцом для подражания не обязательно становился денди. Поцци, друживший с семейством Пруст, пригласил Марселя на свой первый «городской ужин», который давал на Вандомской площади, а впоследствии помог ему уклониться от воинской повинности; младший брат Марселя, Робер, с 1904 по 1914 год был ассистентом Поцци в больнице имени Брока. Он стал блестящим хирургом и в 1901 году первым во Франции успешно выполнил операцию простатэктомии. Несколько поколений благодарных студентов-медиков именовали это хирургическое вмешательство «прустатэктомией». Описав достижения Пруста, биограф Поцци сухо добавляет: «Мадам Робер Пруст быстро пришла к выводу, что пиетет мужа перед его наставником чрезмерен, когда последний в своем подражании дошел до того, что всерьез нарушил семейное равновесие интрижкой с некой м-м Ф…»

Жизнь подражает жизни; искусство, конечно, тоже подражает жизни, но в редких случаях и жизнь подражает искусству. По свидетельству писателя и критика Андре Билли, «после выхода в свет романа Гюисманса он [Монтескью] зачастил в ту самую таверну близ вокзала Сен-Лазар, где создавалась иллюзия погружения в Лондон». В этом ощущается прелесть умиротворения, но не долее трех миллисекунд, а потом до нас доходит, что граф (а) крайне досадовал на постоянное теневое присутствие дез Эссента и (б) счел бы в высшей степени вульгарным засиживаться в англофильском пабе под видом вымышленного персонажа.

Поцци с Робером Прустом, обладателем пышных усов

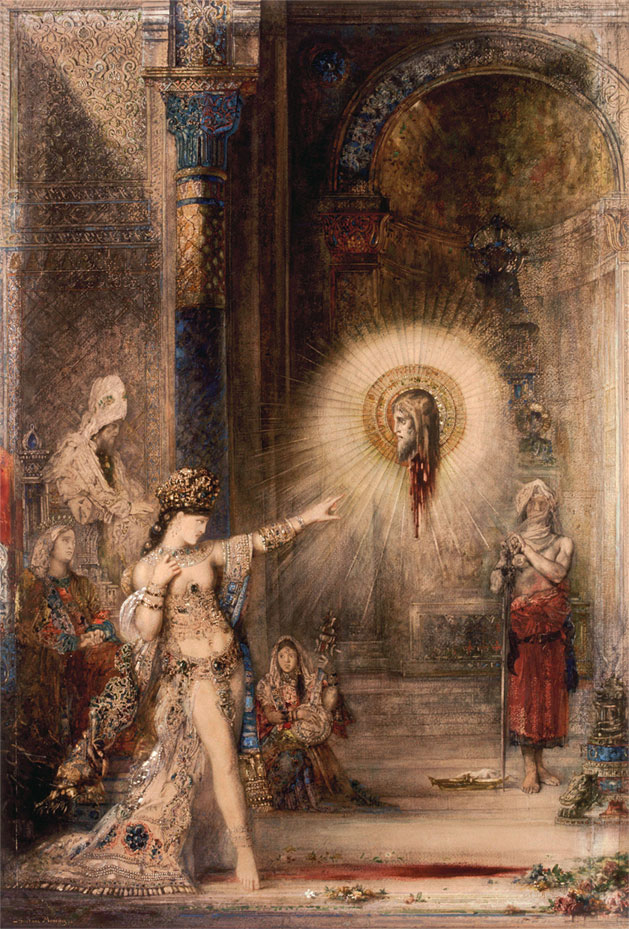

Некоторые имена и произведения настойчиво повторяются в литании рубежа веков как зачинатели и эталоны: Бодлер, Флобер, Антиной (фаворит императора Адриана), Саломея, Гюстав Моро, Одилон Редон, Парсифаль, Бёрн-Джонс плюс целый сонм их спутников – андрогинов, садистов, мифологических злодеек и жестоких английских милордов. Тот Флобер, которого цитировали и боготворили в течение нескольких десятилетий после его смерти, последовавшей в 1880 году, представал не как автор шедевров «Госпожа Бовари», «Воспитание чувств» или «Бувар и Пекюше» (в этом качестве он вел нас от вершин реализма к началам модернизма), а скорее как создатель «Саламбо», «Искушения святого Антония» и – на две трети – «Трех повестей». Этого второго, кинокартинного Флобера влекли неведомые страны, сверкающие драгоценностями принцессы, историческая экзотика, жестокость и насилие. Сам князь Эдмон де Полиньяк сочинил музыкальное сопровождение к «Саламбо».

Из современных ему художников Флобер более остальных ценил Гюстава Моро, которого тоже влекло все экзотическое, сверкающее, неистовое. В нем Флобер видел не популярного иллюстратора истории (как с самого начала говорили о Моро критики), а явление более высокого порядка – «художника-поэта», чье творчество не описывает и не объясняет, а «пробуждает грезы». Подкупала Флобера и другая сторона личности Моро: способность (роднившая его с неким писателем) запираться от событий внешнего мира и создавать свои собственные мятежные, отшлифованные видения. Случился у них и момент творческого единения: на предварительном этапе работы над повестью «Иродиада» Флобер посетил Салон 1876 года, где увидел четыре работы Моро, причем две из них – изображения Саломеи. То был миг даже не вдохновения, а обоюдной поддержки.

На страницах романа «Наоборот» Гюисманс устами дез Эссента выражает, бесспорно, свое собственное мнение: флоберовский темперамент наиболее полно раскрывался в тех случаях, когда, «улетая далеко от нашей скряжнической действительности, Флобер разворачивал азиатскую яркость древних веков, их мистическую эякуляцию и негу, их праздное сумасбродство, их жестокости, порожденные тяжелой скукой, сочащейся из роскоши и молитв еще раньше, чем они истощатся».

Гюисманс не обошел вниманием и Гюстава Моро, посвятив ему половину одной из глав и (поскольку в художественной литературе всем дозволено все) передав в собственность дез Эссенту именно те два изображения Саломеи, которые восемью годами ранее выставлялись на Салоне-1876. Первое (холст, масло) Генри Джеймс причислил к «львам этого Салона». Второе – акварель под названием «Явление» – изображает сцену после казни. Отсеченная голова Иоанна Крестителя поднялась с блюда и парит в воздухе; из шеи все еще струится кровь, лицо хранит мрачно-скорбное выражение; свет яркого ореола падает на почти обнаженную Саломею, которая вытянула вперед руку, пытаясь заслониться от этого укоризненного видения. Саломея одна способна его узреть: палач, музыкант, Иродиада с Иродом безучастны, они перебирают в уме то, чему только что стали свидетелями. «Как и старик-царь, – пишет Гюисманс, – дез Эссент чувствовал себя раздавленным, уничтоженным, охваченным головокружением перед танцовщицей, менее величественной, менее высокомерной, но волнующей больше, чем Саломея с картины маслом».

Роман Гюисманса вышел в 1884 году; «Господин де Фокас» Лоррена – в 1901-м. В промежутке между этими двумя датами, в 1898-м, Моро скончался, заранее передав государству свой дом и студию со всем содержимым. Поэтому, в отличие от господина де Фокаса, который для полного счастья вынужден скупать собственные картины, художник мог посещать недавно созданный музей Гюстава Моро на рю де Ларошфуко, близ вокзала Сен-Лазар. Там-то и встречается лорреновскому повествователю сам «Гюстав Моро – адепт символов и извращенностей древних теогоний… О Гюстав Моро, твоя душа художника и мыслителя более других всегда волновала меня! б…с Значит, и его преследовала символическая беспощадность умерших религий и божественное прелюбодейство, которому когда-то поклонялись народы. б…с Мечтатель, каких до него не было… он с ловкостью колдуна развратил всю свою эпоху, околдовал современников, заразил своими болезненными и мистическими идеалами весь конец того века – века ажиотеров и банкиров».

Гюстав Моро. Явление. 1876

Последнее утверждение выдает желаемое за действительное (с таким же успехом можно сочинить пьесу и утверждать, что в ней сыграет Сара Бернар): «ажиотеры и банкиры» в большинстве своем перешагнули рубеж веков, так и не испытав на себе колдовских чар Гюстава Моро. Но верно также и то, что он быстрее многих собратьев-художников утратил свой блеск и свою чувственность. Поставьте рядом Моро и Одилона Редона, как делали современники, и вы увидите, что сейчас, по прошествии столетия с лишним, Одилон говорит с нами более убедительно и прямо. Творчество Моро обращено назад, к истории, к мифам, к священным книгам и производит впечатление литературности, величия, полета – оно «отчаянное и эрудированное», говоря словами Гюисманса. Но вместе с тем оно инертно; это первое нарекание в адрес Моро справедливо по сей день. В наше время он пробуждает куда меньше грез. Творчество Редона, леденящее душу, плывущее без руля и без ветрил, исходит от нашего растревоженного подсознания и направляется им же. Если Гюстава Моро вдохновляет ужас, исходящий извне, от жреца, от тетрарха, от захватчика, то Одилона Редона вдохновляет ужас, живущий внутри нас самих, и веку нынешнему еще предстоит научиться извлекать его на поверхность. И если уж на то пошло, тот Флобер, который более высоко ценится сегодня, – это Флобер «французский», а не «азиатский». Ничто не устаревает так, как чрезмерность.

Устаревание… Какую же ненависть, должно быть, питает прошлое к настоящему, а настоящее – к будущему, к этому чуждому, бесцеремонному, жестокому, высокомерному, небрежному, черствому… к будущему, которое недостойно служить будущим для настоящего. Сказанное мною в начале – что время всегда на стороне искусства – это всего лишь проявление оптимизма, сентиментальное заблуждение. Определенное искусство пользуется благосклонностью времени; но какое же? Время жестко расставляет приоритеты. Моро, Редон, Пюви де Шаванн: каждый некогда считался будущим французской живописи. С позиций сегодняшнего дня Пюви предстает – по крайней мере, на предстоящий исторический период – одиночкой, который вяло топчется на одном месте. Редон и Моро разговаривали со своим временем посредством принципиально разных метафор, и наступивший век предпочел Редона.

У Гюисманса огромное восхищение вызывали Моро и Дега. Художники сдружились в Италии в конце пятидесятых годов XIX века, и дружба эта, порой висевшая на волоске, все же выдержала испытание художественными расхождениями. Но Гюисманс рано, раньше любого взыскательного критика понял, что Дега – «величайший художник, какой только есть сегодня у нас во Франции» (L’Art moderne, 1882).

Обмен колкостями между старинными друзьями. Моро обращается к Дега: «Ты в самом деле предлагаешь оживить искусство обращением к танцу?» Дега: «А ты – неужели ты предлагаешь оживить его драгоценными побрякушками?»

На поминках по Моро в 1898 году Монтескью сидел рядом с Дега и впоследствии предал гласности его слова: «Довольно трудно было дружить с человеком, который все время поджимал ноги – из страха, что их могут отдавить».

Дега рассчитывал, что, отойдя в мир иной, удостоится музея своего творчества. Он отправился на рю де Ларошфуко посмотреть, добился ли этого для себя Гюстав Моро, и был поражен: увиденное напоминало не музей, а скорее мавзолей, и Дега тут же отказался от своей затеи.

Через восемьдесят лет после публикации «Господина де Фокаса» я, еще не осознав, как и многие начинающие литераторы, пределов собственной оригинальности, сделал местом действия ключевой сцены своего первого романа музей Гюстава Моро. Для моего юного героя этот музей был «одним из любимых убежищ». Живопись Моро представлялась ему «загадочной», особенно по сравнению с «безвкусными, невнятными и невыразительными работами» Редона. Как же мало знал этот парнишка! Теперь я понимаю, насколько он был не прав – по крайней мере, в нынешних временны́х рамках.

Назад: Джулиан Барнс Портрет мужчины в красном

Дальше: Пять ипостасей Поцци