Книга: Путь избавления. Школа странных детей

Назад: Рассказ стенографистки Дж. Грэндисон

Дальше: Письма мертвым писателям, № 1

Документы

Мое детство

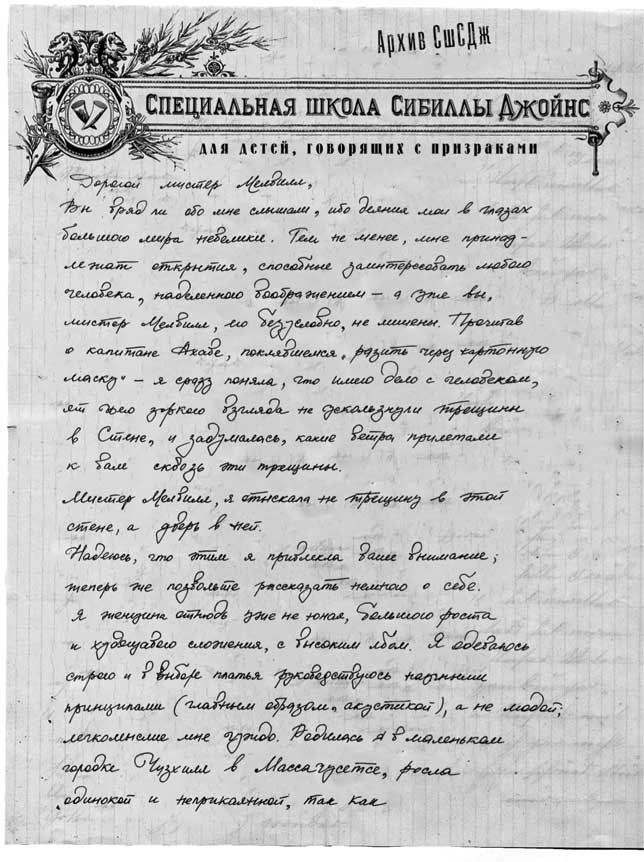

Следующий документ, предположительно написанный самой Сибиллой Джойнс, активно обсуждался в критической литературе. Я получил его в виде файла pdf от представителя Специальной школы на довольно позднем этапе своих исследований, когда уже перешел к составлению этой антологии. Впоследствии я обнародовал этот документ, снабдив его комментариями и представив как скромное, но все же, открытие. Разумеется, он произвел переполох, так как пролил свет на ранний период жизни директрисы, представив ее фигуру в новом и гораздо более интимном ключе. Мой авторитет в научном мире не оставлял сомнений, но после того, как документ приобрел канонический статус – а случилось это очень быстро, – ряд небольших анахронизмов в тексте начал вызывать вопросы научного сообщества, и в конце концов несколько крупных ученых пришли к единодушному выводу, что это подделка, и заявили об этом публично в ходе моего выступления в Гёттингенском университете по случаю вручения мне почетного звания, нанеся тем самым немалый урон моей репутации.

Залившись краской, все еще сжимая в руках пергаментный свиток с кисточкой (та непонятно как зацепилась за мои очки) и жалея о выпитом шампанском, я был вынужден тут же отстаивать подлинность документа, то есть, по сути, защищать свою репутацию честного ученого. Вместе с тем у меня засосало под ложечкой, и едва ли шницель с клецками был тому виной – то дали о себе знать мои собственные сомнения, возникшие, когда документ оказался у меня в руках.

Наконец группа ученых из Нидерландов попросила разрешения взглянуть на оригинал, написанный от руки, – то есть сделала то, что изначально следовало сделать мне. Спор разрешился мгновенно: оказалось, что оригинал написан шариковой ручкой. Как известно, Ласло Биро запатентовал шариковую ручку в июне 1938 года, а Джойнс скончалась задолго до этой даты. Я тут же деликатно пошел на попятную, не упоминая, как ко мне попал документ, дабы никого не обидеть. Но вопросы остались. Если я стал жертвой розыгрыша, какова была цель? Неужели представители Специальной школы не заинтересованы в моем проекте? И если так, зачем они пытаются казаться заинтересованными? Почему подделка настолько хороша в одном отношении (автор документа, несомненно, был прекрасно осведомлен о делах Сибиллы Джойнс и Специальной школы) и настолько плоха в другом (неужели сложно было раздобыть чернильницу и перо)? Наконец, как быть с тем, что подделка проясняет многие невнятности в документах, подлинность которых не оставляет сомнений? Стоит ли принять содержащиеся в ней сведения хотя бы как гипотезу, если не факт? Прочитав историю директрисы, пусть даже и поддельную, я почувствовал, что многое встало на свои места; узнав о подлоге, я уже не смог вернуться к прежнему восприятию. Вымысел присвоил себе факты; я больше не воспринимал их отдельно от вымысла.

Я поделился своими соображениями с научным сообществом, и после длительных обсуждений мы с опаской написали коллективное письмо представителям Специальной школы – настоящий шедевр деликатного иносказания, крайне тактичный запрос более подробной информации о происхождении спорного документа. Мы даже предположили, что представители школы сами стали жертвой фальсификатора, которым мог оказаться кто-то в их собственных кругах. Ответ пришел почти мгновенно, ошеломив и встревожив нас своей честностью.

Разумеется, документ современный! Его составили всего за несколько дней до того, как отправить мне! Директриса решила, что моей книге не повредит больше автобиографических сведений о ней, и поспешила их мне предоставить. Идет ли речь о новой директрисе? И да, и нет. Новая, старая – в контексте Специальной школы бессмысленно их разграничивать, ведь новая директриса и есть старая. Она продолжает занимать свой пост лишь до тех пор, пока ее устами говорит призрак Сибиллы Джойнс.

Это заявление не только дискредитировало документ, о котором шла речь, но и бросало тень сомнения на все якобы «исторические» материалы, которые представители школы присылали мне до этого. Но они этого не понимали. В ответ на мое беспокойство из-за возможных обвинений в плагиате мне присылали эмодзи, разводящие руками. Бессмысленно настаивать на верификации авторства, если «НИКТО из нас не является своим хозяином в полной мере» и «ВСЕ мы – не более чем рупор для мертвых». (Выделение заглавными буквами, как в оригинале.) Мне прямо заявили, что моя бессмысленная настойчивость свидетельствует о неверии в способность мертвых говорить, а значит, я рискую испортить наши отношения со Специальной школой и утратить доступ к бесценному источнику информации о ней.

И я пошел на попятную.

Для себя я решил, что этот документ хоть и является современным, сведения в нем правдивы, и я не стану исключать его из серьезных исследований, касающихся истории Специальной школы. Однако позволю читателю самому определить, кого сей документ характеризует лучше – старую директрису, новую или нас, ученых. – Ред.

С детства меня преследовала сильнейшая, инстинктивная уверенность в том, что я – не такая, как все. Однажды рядом со мной упала кость, отскочила от земли и чуть не ударила меня в голову; она как будто бы упала с большой высоты, но оглянувшись, я не увидела вокруг ничего, кроме старой лошади, щипавшей траву вдалеке, на краю поля. Значит, та кость была знамением – не от Бога, не от кого-то там, наверху, а просто знамением, сообщавшим, что я не такая, как все, и со мной будет случаться всякое странное. В другой раз колибри, нацелившись полакомиться бругмансией, сменила курс и вместо цветка доверчиво села мне на палец, обхватив его коготками. Я прежде и не догадывалась, что у колибри есть лапки, но теперь чувствовала их на своей коже и сумела хорошенько разглядеть и ее пульсирующую радужную шею, и хохолок с тонкими перышками, и жидкий блестящий глаз. Даже после того, как птица встрепенулась и вспорхнула, я продолжала ощущать ее теплое когтистое прикосновение, невидимым кольцом сжимавшее мой палец; я словно обручилась с этим невероятным мгновением. Не восторг я ощутила в тот момент, нет, а подтверждение своих ожиданий, того, что я знала и раньше: я окончательно утвердилась во мнении, что на свете есть чудеса, это и еще множество других, из которых состоит жизнь, как ожерелье состоит из нанизанных на шнурок разноцветных стеклянных бусин.

– Напомни, как тебя зовут? – спрашивает Сюзанна, а Мэри кашляет, закрыв рот толстой веснушчатой ладошкой. Сюзанна – моя соседка, живет за забором, отделяющим нашу зеленую лужайку от ее пожухлой, заросшей сорняками; через этот забор мы сейчас и переговариваемся. Отец Сюзанны работает на фабрике моего отца. Как и отец Мэри. Мэри знает, как меня зовут.

Дыхание в горле затвердевает и превращается в стекло; я давлюсь, пытаясь выплюнуть его, давлюсь снова и снова. Язык в передней части рта никак не хочет стоять ровно, приводя меня в бешенство; он тщетно колотится о зубы.

– Сссссс… – отвечаю я, но вряд ли это можно считать ответом.

Сюзанна склоняет набок сияющую золотистую головку, и я заливаюсь краской. Мне стыдно не только за невнятный звук, который я издаю – прерывистое шипение, – но и за волосы, прилипшие к шее, за ссадины там, где натирает платье, за указательный палец, на который я накручиваю юбку, словно желая задушить его. Мне стыдно за сам факт своего существования. Как будто моя истинная сущность проявилась из тумана и намеков лишь сейчас, когда мой неповоротливый, влажный, резиновый язык решил заявить о себе.

Мне так стыдно, что я не желаю больше оставаться собой. Я не испытываю никакого сочувствия к этой несчастной, лишь страх и отвращение. Судьи взирают на мой рот с пытливостью коронера, разглядывающего улики. Мне хочется подать сигнал, что я на их стороне, что я тоже настроена против себя. Но для этого нужно заговорить.

– Сссссссс…

Я наклоняюсь вперед, затем назад, склоняю голову вбок, как будто объясняю что-то сложное полными предложениями. Вытягиваю руку (вторая по-прежнему теребит юбку). Иногда мне удается убедить себя в том, что я уже говорю, и тогда слова начинают литься сами собой. Но сейчас трюк не срабатывает. Мне по-прежнему не удается вымолвить ни слова, я ничего не говорю; молчание, тишина – вот мое имя.

Девчонки хихикают. Открывается задняя дверь. Взвизгнув, они убегают.

– Иди в дом, Сибилла, – говорит отец.

Представьте меня девятилетней или десятилетней пухлой девочкой с кошмарными волосами. Жесткий цилиндрический лиф гнойно-желтого платья из органди собирается в складки под мышками, где уже растекаются темные круги пота; шелковые чулки сползли до самых туфель из свиной кожи. Я заикаюсь так сильно, что подбородок заливает слюна, поэтому чаще предпочитаю молчать. Мой дефект, а также высокое общественное положение родителей не располагает ко мне других детей; впрочем, и родители не питают ко мне особой нежности. Отец воспринимает мое заикание как личное оскорбление, а меня – ходячим (и притом молчаливым) упреком своим амбициям. Он-то, конечно, надеялся на сына – идеального наследника мужского пола, который однажды занял бы его место. Но вместо сына родилась я, и отец обвинял в этом несчастье мою слабохарактерную мать и ее неблагородную матку. Мать печально и молчаливо с ним соглашалась.

Я воспринимала бы нежелание окружающих иметь со мной что-либо общее не так остро, если бы вокруг было бы хоть что-то достойное разглядывания. Но Чизхилл был и остается унылым захолустьем. Он стоит на болотистых, поросших камышом берегах маленькой, невзрачной, мелкой и мутной реки. Примерно раз в десять лет река разливается, превращаясь в неумолимое бурое чудище, и сносит дома вместе с фундаментами вдоль всей Коммон-Плейс-роуд. Таким образом, любые исторические здания, если они когда-то и были в Чизхилле, стираются с лица земли раз в десять лет; когда я была маленькой, город мог похвастаться лишь одной такой постройкой (сейчас и ее смыло) – фабрикой пианино, унаследованной моим отцом от своего отца, на чем наследная линия и оборвалась (моя ничтожная личность не в счет). Фабрику построил двоюродный дед отца на небольшой каменистой возвышенности, в честь которой, вероятно, город и получил свое название (при чем тут сыр – Чиз-хилл – я не имею понятия); впрочем, та едва ли заслуживала называться холмом, так как возвышалась над остальным городом лишь самую малость.

Вероятно, мои предки решили назвать эту кочку холмом, чтобы возвыситься в собственных глазах, доказать себе, что холм, а, скорее, даже фабрика, на нем построенная, является в городе самым важным местом, поскольку во всей округе не было других предприятий и большинство местных жителей работали именно там. Можете себе представить реакцию последних, когда фабрика сгорела, а я отказалась отстраивать ее заново на деньги, полученные от страховой компании, – а мне выплатили порядочную компенсацию. Вместо этого несколько лет спустя я купила и отремонтировала заброшенные корпуса Чизхиллского исправительного дома для заблудших девиц, вопреки местной традиции, построенные над поймой и довольно далеко от города, среди настоящих холмов. По замыслу начальства исправительный дом был построен так далеко от города, чтобы заблудшие девицы не могли заразить распущенностью благочинных девушек Чизхилла или заманить в свои развратные сети благовоспитанных чизхиллских юношей, что, однако, не останавливало последних, регулярно совершавших паломничества на территорию исправительного дома в надежде увидеть какие-нибудь примеры распущенного поведения. В одну из таких вылазок и произошло событие, которое лично я считаю пренеприятнейшим – речь о знакомстве моих родителей. Следствием этого происшествия стало то, что моя мать потратила всю оставшуюся жизнь, оправдываясь перед отцом за свою распущенность, которая и привлекла его к ней. Все, что очаровывало его в любовнице, в жене он презирал, и к моменту нашей с ней встречи она превратилась в создание, безмолвное и совершенно бесцветное, если не считать синяков.

Таким же бесцветным был центр Чизхилла (представьте, каких усилий стоило мне не поддаваться унынию, прозябая в этом болоте) – бесцветным в буквальном смысле, ибо местные строители, начисто лишенные воображения, обшивали дома белыми досками, но и в переносном смысле тоже: город по сей день не оправился после закрытия главного предприятия, главная улица пустынна, в небольшой городской библиотеке книг раз-два и обчелся, паб держится на плаву лишь благодаря паре пьяниц, невидящим взглядом встречающих любого незнакомца, по ошибке заглянувшего в это заведение в надежде насладиться очаровательной атмосферой маленького городка. Лишь пожарная часть может похвастаться новенькой блестящей пожарной машиной и новым слоем краски – но тут на ум приходит пословица «после пожара, да по воду» (это я не о краске, а о машине).

Вероятно, в Чизхилле все-таки было что-то не совсем отталкивающее, но хоть убей, не могу припомнить, что именно.

Ах да, улитки. Полчища улиток. Самые жизнерадостные городские обитатели, по ночам они пировали в огородах, а днем отсыпались, укрывшись в панцирях и прицепившись к дощатой обшивке стен. Не все любят улиток, это факт, но мне всегда нравилось наблюдать за изящной молодой улиткой, вытягивающей блестящую шейку. Оптимистично вытаращив глазки на длинных стебельках, она обдумывает, куда бы направиться дальше, и оставляет за собой серебристую полоску слизи. Отец берег свои помидоры и салат как зеницу ока, так как воображал себя увлеченным огородником и часто выписывал семена новых гибридных видов, сочетавшие исключительный вкус и устойчивость к вредителям. Истребление чизхиллских улиток стало для него делом чести, но, в отличие от моих кроликов и матери, те возвращались (не те же самые, конечно, а новые), полные энтузиазма, и продолжали пожирать драгоценный отцовский салат.

В Специальной школе мы не травим улиток, хозяйничающих у нас в огороде, и не топим их в мыльной воде. Наши дети аккуратно снимают их с капустных листьев и относят на край школьной территории. Я выбрала для высадки улиток место специально поближе к огороду нашего ближайшего соседа, и мне ничуть не совестно, хотя во избежание недоразумений я просила детей выпускать пленных ближе к вечеру, когда стемнеет.

Я говорила, что в Чизхилле бывают наводнения. Возможно, вам любопытно, почему, будучи богатейшей семьей в городе (скажу больше – мы были единственной богатой семьей), мы не построили дом выше приливной отметки. Дом наш крепился к фундаменту железными болтами – мера, которую чизхиллские фаталисты принимали редко – но из-за отцовской гордыни тот счел необходимым построить его в самом центре города как свидетельство нашего положения в центре общества, поэтому от наводнений страдали и мы. Отец отказывался эвакуировать нас, слепо веря в свои меры предосторожности, и я хорошо помню, как смотрела в окно второго этажа под тихие всхлипы матери, рыдавшей на кровати, а внизу расстилалась атласная гладь бурых вод, казавшихся почти неподвижными, если бы не проплывавшие мимо ветки, доски, дохлые куры и прочий мусор, время от времени ударявшийся о киль нашего судна (в наводнение наш дом представлялся мне судном) с силой, заставлявшей меня вздрагивать. Как весело было сидеть на верхней ступеньке лестницы – я совсем не испытывала страха, так как к своей досаде знала наверняка, что отец никогда не позволит ничему интересному случиться с нами – и смотреть на грязные волны, плещущиеся у перил всего в нескольких футах внизу и уносящие с собой дешевую эмалевую вазу, которую отец не счел достойной спасения, хотя мать ее любила. Сначала она плыла горлышком вверх и потому возвышалась над водой; затем волны ударили ее о перила, она накренилась, вода залилась внутрь, и ваза потонула. Потом я нашла ее под слоем ила и спрятала подальше.

В тот раз железные болты выдержали; выдержали они и в следующий раз, и в следующий, а потом наконец поддались, но это случилось уже после смерти моих родителей, когда я, молодая директриса, была целиком поглощена делами школы, хозяйственным пристройкам которой тоже грозило наводнение. Но я все же пошла взглянуть на отделившийся от фундамента дом. Он съехал вбок и, подбоченившись, восседал на лужайке, как сдвинутый набекрень щегольской берет; одна сторона его погрузилась в землю, другая задралась. Через дыру в стене я увидела грязную кушетку, а на ней – лосиную голову: не утонувшего лося, а убитого задолго до этого ради раскидистых рогов. Отрубленную голову затем прикрепили к табличке, а табличку повесили на стену, но теперь она рухнула и отдыхала на кушетке после стольких лет, проведенных в вертикальном положении.

Меня всегда занимал вопрос, существуют ли призраки мертвых животных. Я бы с радостью выслушала этого лося. Однако подозреваю, что тот, кто говорить не умеет, не научится этому и после смерти, и, если животные и посещают наши глотки, то лишь для того, чтобы изредка печально тявкнуть или промычать.

Впервые услышав об исправительном доме для заблудших девиц, я представила себе летящую юбку из лоскутков наподобие тех, что носили цыгане, и стала наблюдать за матерью, следя, не готовится ли та в скором времени отбыть в дальний путь. Мне казалось, что «заблудший» от слова «блуждать», ведь именно этим занимались цыгане – блуждали из края в край. Я так живо нарисовала эту юбку в своем воображении, что даже перерыла на чердаке мамины комод и старый сундук с медными скобами, уверенная, что найду юбку среди ее вещей, но, к своему разочарованию, нашла лишь кипу белого, персикового, розового, бежевого и голубого.

То ли оттого, что я искала это в матери, то ли оттого, что она действительно была не от мира сего, мне все время казалось, что она вот-вот покинет нас, сорвется с места и уйдет блуждать. Однажды утром я проснулась в пустом доме, убежденная, что мать наконец ушла. Как была в ночной рубашке и домашних туфлях, с широко раскрытыми и мокрыми от слез глазами, я добежала до самой Коммон-Плейс-роуд, но у дороги, ведущей к воротам фабрики, свернула обратно, так как поняла, что решись мама сбежать, она никогда бы не направилась в ту сторону. Я бросилась обратно к дому, парадная дверь которого так и осталась распахнутой, пробежала через комнаты к заднему крыльцу и там, на ступенях, обнаружила мать, глядевшую на реку. Я села рядом; мать обняла меня, не отрывая взгляда от раскинувшейся перед ней шелковой глади, а я так и не спросила, вернулась ли она ради меня или никогда не уходила.

Когда я лучше стала понимать, что значит «заблудшая», я стала и это качество искать в матери, но та не демонстрировала никаких его признаков; ее распущенности, как и существованию юбки из лоскутков, не находилось никаких подтверждений, хотя отец видел приметы испорченности даже в том, как она вела дом или разговаривала с почтальоном, а после того, как мать, по его мнению, слишком любезно обменялась репликами с зеленщиком, продавшим ей лимоны, попрекал ее этим неделями.

С отчаянной надеждой я наблюдала, как мать поправляет кружевные салфеточки, выравнивает стулья у стола и одергивает юбку перед приходом отца, и, к недовольству своему, не находила в ней ни капли распущенности – только скуку и чопорность. Лишь иногда, в отсутствие отца, она снимала туфли, выходила в сад и стояла босиком на траве под деревьями, совершенно неподвижная и апатичная; эти босые вылазки – все, что осталось от летящей юбки из лоскутков, если та когда-либо существовала.

Помню, как однажды, после того, как мать чересчур фамильярно попросила у мясника баранью ногу, отец ударил ее, а я увидела это в приоткрытую дверь спальни. «Женитьба на тебе стала моим крахом!» – закричал он, упал на пол, стал рвать на себе волосы и бить себя по лицу – то есть делать все то, за чем мне всегда было так весело наблюдать. «Беа, Беа, я так хотел, чтобы все было иначе! Ты простишь меня, Беа?» – причитал он.

Я не выдержала и рассмеялась.

Мать подошла к двери и, прежде чем закрыть ее, взглянула мне в глаза и тихо покачала головой. Одна ее скула распухла, и с той же стороны что-то странное происходило с глазом. За ужином я увидела у нее в глазу блестящий вишнево-красный кружок, наподобие зловещего второго зрачка поднимающийся из-под нижнего века. Испугавшись его пристального взгляда, я уткнулась в тарелку. То, что я увидела на ней, было едва ли не страшнее: тонкая коричневая струйка подливы, вытекающая из-под куска баранины, будто он был ранен и истекал кровью; горстка серой крупы – отец заставлял нас есть полезные злаки; вялые горошины. Когда мать пришла укладывать меня в постель, я в ужасе вжалась в стену.

К моему ужасу примешивалось и отвращение, ведь, подобно отцу, я принадлежала к людям, ненавидящим слабость. Немая покорность матери вызывала у меня негодование, ведь я считала ее существом, во всем намного превосходящим отца и при любой возможности вставала на ее сторону, надеясь, что это побудит ее взбунтоваться. Так, поняв, что отца вывел из себя инцидент с бараньей ногой, я стала повторять это словосочетание как можно чаще. Отчетливо помню, как кричала «Б-баранья нога, б-баранья Н-Н-НОГА!», а он лупил меня линейкой.

Баранину я до сих пор недолюбливаю.

После порки я, само собой, начинала плакать, корчась от боли, и гладить его ноги в беззвучной мольбе. И то была не трусость, как кажется на первый взгляд, а тоже своего рода неповиновение, потому что для моего отца не было ничего более отвратительного, чем пресмыкательство, и я порой задаюсь вопросом, не преследовала ли моя мать ту же цель своим раболепием. «Не ожидал, что моя дочь окажется такой рохлей», – фыркал отец и прекращал мое «воспитание», как он называл избиение, чтобы взяться за изучение брошюры о принципах наследственности: криминальные склонности, расстройства психики и нищета, прослеживающиеся у нескольких поколений обитателей казенных домов; наследственные болезни моллюсков и растений семейства бобовых; история кошки, попавшей в капкан и лишившейся лапы, потомки которой рождались хромыми, и так далее, и тому подобное.

Вы, наверное, догадались, что мой отец принадлежал к людям с научным складом ума, и действительно: он выписывал и регулярно читал журнал «Американский естествоиспытатель», а также ежемесячник «Популярная наука», «Вестник телеграфии и электрики», «Медико-хирургический вестник», «Американский стоматологический журнал», «Практическую санитарию», «Новое в водолечении» и прочие подобные издания, которыми он руководствовался в организации своей жизни, управлении предприятием, моей матерью и мной. Наши полки были заняты сплошь научными трудами, расставленными в соответствии с научной классификацией. Наш дом поддерживали в чистоте последние достижения науки и техники – по крайней мере, так полагал отец, а мать украдкой сметала пыль в тех местах, куда не сумела добраться наша суперсовременная подметальная машина с ручным насосом. Наш рацион был научно составлен, и даже пищу мы пережевывали по науке: жевать полагалось определенное количество раз под счет отца, который прерывался лишь для того, чтобы сообщить нам научные подробности того, что происходило в его пищеварительном тракте, очищавшемся от нечистот благодаря полезным ингредиентам. На случай, если полезные ингредиенты не справятся, у отца всегда были наготове пилюли.

Надеюсь, теперь вам понятна сфера интересов моего отца. Помимо всего прочего, он увлекался фотографией, телеграфией, парфюмерным делом, разведением шелковичных червей, современной санитарией, коллекционированием антикварных десертных ложек, гипнозом, водолечением и новыми методами экстракции сахара из дынь. Иногда его интерес ограничивался лишь критическими наблюдениями, но нередко прочитанное в научных журналах вдохновляло его на организацию целого предприятия; он выписывал оборудование и материалы и предвкушал, как займется совершенно новым видом деятельности, ибо человек столь нетерпеливого холерического нрава не мог довольствоваться управлением фабрикой, полученной по наследству. Однако тот же холерический нрав противился всякой продолжительной упорной работе и не давал ему закончить начатое, поэтому лишь немногие из его авантюр пережили период первоначального страстного увлечения. Порой ему достаточно было лишь выписать оборудование, чтобы удовлетворить свой аппетит; когда же по почте присылали тысячу упаковок колючих семян навозного цвета или некий липкий ком в помятой, потертой, покрытой пятнами и почтовыми ярлыками картонной коробке, он уже забывал, зачем выписал все это и даже что это, собственно, такое.

Но чаще он терял интерес, столкнувшись с первым серьезным препятствием. К тому времени дом успевали заполнить красители всех цветов радуги и стеклянная пыль, образовавшаяся в процессе шлифовки линз, и к делу подключалась мать, пытаясь вернуть хоть что-то из потраченных денег. Гораздо более практичная, чем отец, с годами она научилась перепродавать товары самого разного рода и, бывало, даже выручала на этом какие-то деньги, но, к моему негодованию, никогда не пыталась оставить себе хотя бы часть заработка, увеличив таким образом жалкие суммы, которые выдавал ей отец на все ее и мои нужды, а ведь она легко могла это сделать. Она отдавала всю выручку отцу и терпеливо слушала его недовольное ворчание, ибо тот, разумеется, считал «торгашество» ниже своего достоинства, но все же полагал, что если бы он сам этим занялся, у него получилось бы гораздо лучше, чем у матери. Он задавал ей вопросы о заключенных ею сделках, вероятно, казавшиеся ему умными, и неизменно завершал разговор, сокрушаясь отсутствию у нее делового чутья, хотя именно это чутье не раз спасало нас от бедности, а, вероятно, и разорения, так как бессмысленные отцовские капиталовложения регулярно пробивали в семейном бюджете огромную дыру.

Его расточительность становилась особенно неуправляемой, когда он оправдывал ее научными исследованиями. Отец мнил себя великим ученым, хотя подробности его научной деятельности оставались загадкой даже для него самого. Превыше всех он почитал изобретателей, знал их имена и биографии, и любил рассуждать о собственных изобретениях, которые представит свету, когда будет готов (хоть и не вдавался в подробности о том, что это за изобретения). Излюбленным его занятием было просматривать сообщения о новых патентах; почти каждое сопровождалось раздосадованными возгласами о том, что его «опять опередили» – кто-то запатентовал изобретение, которое он как раз собирался представить в бюро патентов. Наши беседы за семейным столом сводились к монологам отца о последних научных открытиях, многие из которых не имели никакого отношения к его основному роду деятельности – например, он докладывал нам о новом методе вентиляции железнодорожных вагонов или производстве искусственной слоновой кости из каучука, аммония, хлороформа и известкового фосфата. Темы для своих лекций он нередко выбирал неаппетитные – я догадывалась об этом по виду матери, замиравшей с вилкой на полпути ко рту и внезапно бледневшей, как труп; мне же с моим луженым желудком все было нипочем. Он мог, к примеру, поведать нам о новом виде опухолей в желудке лошадей, вызываемых паразитами, или об усовершенствованном средстве избавления от запаха каловых масс, или о способе расшевелить сонных пиявок и заставить их присосаться к пациенту (нужно вымочить их в пиве). Мы слушали его рассказы о методах окрашивания цветных перьев; прогрессе в науке родовспоможения в Германии и дизайне канделябров; консервировании крови со скотобоен в виде студня, изготавливаемого методом добавления негашеной извести; планах строительства межконтинентального тоннеля между Тарифой и Танжером; о новой фабрике, где бумагу собирались делать из кактусов; о новом методе выявления фальсифицированных документов, изготовленных с помощью фотокопирования; об эксперименте по взвешиванию лучей света, во время которого выяснилось, что луч солнца на земле весит три тысячи миллионов тонн, и «не будь гравитации, эта сила вытолкнула бы его обратно в космос» («Практическая наука»).

Отец совершенно свободно и, пожалуй, даже чересчур горячо рассуждал о любой теме, в которой ровным счетом ничего не смыслил. Порой он так распалялся, что вскакивал со стула и начинал расхаживать по комнате, сопровождая речь жестами, которым научился на курсах ораторского искусства (своим ораторским мастерством он гордился безмерно и часто напоминал нам, что еще в школе выиграл приз за декламацию «Танатопсиса» Уильяма Каллена Брайанта – а я всегда содрогалась, когда речь заходила о Брайанте, ибо за приятными воспоминаниями о выигрыше неизменно следовали причитания, что такой достойнейший оратор, как мой отец, породил столь невнятное существо, как я, заикающуюся имбецилку).

Услышав о новом техническом изобретении, каким бы сомнительным и непрактичным оно ни представлялось, отец тут же выписывал его, и ничто не могло ему помешать. Получив посылку с новым прибором, он бросал все дела, чтобы прочесть прилагаемое руководство по использованию, а при необходимости собрать прибор, опробовать и продемонстрировать в действии. Поскольку друзей у него не было, для этих целей он созывал свою секретаршу, бригадира и наиболее доверенного и ответственного рабочего фабрики; те, отбывая повинность, собирались в нашей гостиной и очень тихо и смущенно сидели на самых неудобных стульях, в то время как моя мать разливала чай, а отец топтался вокруг новинки, раздраженно дожидаясь, когда мать закончит. Было ясно, как божий день, что гости в нашем доме чувствуют себя неуютно и считают это мероприятие продолжением своих служебных обязанностей, но никак не приятным времяпровождением. Отец, однако, радовался, веселился, говорил неестественно громким голосом, намеренно употребляя просторечия, чтобы низкий люд, приглашенный им в гости, ощущал себя в своей тарелке (хотя сам низкий люд выражался неизменно чопорно и церемонно), а после вспоминал мероприятие как чрезвычайно приятное. Затем он тратил несколько дней на сочинение пространного письма производителям; в письме он делился своим мнением по поводу прибора и предлагал ряд улучшений, а нам рассказывал об этих письмах так, будто производители с нетерпением ждали каждого из них и были ему безмерно благодарны за прозорливые замечания. Он даже намекал, что в процессе создания купленных приборов ему отведена некая официальная роль, что он, фактически, приложил руку к их созданию. Когда я была маленькой, я принимала все это за чистую монету и считала отца очень важным человеком, но позже поняла, что это его бредни, и представила, как смеются производители над его письмами, которые он составлял с таким тщанием, или же просто выбрасывают их в мусор непрочитанными.

Я не помню всего, что он покупал, но некоторые вещи до сих пор хранятся у меня:

автоматический сигнальный буй;

арифмометр, или машина для арифметических подсчетов;

электромагнитный аппарат Белла;

карманный телеграф, или портативный передатчик Морзе;

электрическая щетка для волос Скотта;

электромагнитный прибор для шоковой терапии, работающий по методу Фарадея.

Отец нередко описывал наш мир как сферу безграничных возможностей – безграничных потому, что область применения практической науки, по его мнению, должна лишь расширяться. Это мировоззрение, безусловно, повлияло на меня: смерть, к примеру, не является для меня чертой, за которой все заканчивается. Но несмотря на то, что научный склад ума, идеи и приборы, привнесенные отцом в наш дом, оказали сильное влияние на мою последующую деятельность, я считаю его виновным во многих наших бедах. Хотя не было такого проекта, к которому он не потерял бы интерес через несколько месяцев в полном соответствии со своей натурой серийного энтузиаста, мое заикание постоянно напоминало ему о незавершенном эксперименте, подопытным кроликом в котором была я. На страницах научных журналов он черпал информацию о новых пыточных инструментах для моего горемычного рта. Слоговая гимнастика М. Колобат, выполняемая под бой его ортофонической лиры (разновидности метронома); упражнения для губ, языка, дыхательные упражнения; сдавливающие язык пластины, расширяющие челюсть подушечки, обструктивные инструменты различных видов – камешки Демосфена, эволюционировавшие в настоящие орудия пыток, подобных золотой вилочке М. Итарда, которую следовало разместить в «выемке альвеолярной дуги нижней челюстной кости», то есть под языком; кожаные ошейники, застегивавшиеся на пряжку и туго сжимавшие мою гортань; металлические пластины, пристегивавшиеся к зубам и торчавшие изо рта; нечто вроде свистка, примыкавшего к нёбу, с вонзавшимся в язык острым наконечником. Стоит ли говорить, что ни одно из этих приспособлений не выполнило обещания «восстановить полезность пациента для общества путем обретения им способности изъясняться сладкозвучно и непрерывно».

За все усилия, предпринятые отцом по исправлению моего дефекта, я обязана была испытывать благодарность, а неудачи, согласно его замыслу, должны были вдохновлять меня упражняться упорнее. Поэтому матери не позволялось утешать меня, когда я плакала. «Вы уже достаточно навредили, мадам!» – выкрикивал отец, считавший мое заикание наследственным уродством по материнской линии. Он не переставал корить себя за «временное помутнение рассудка вследствие любовной лихорадки», приведшее к «ненаучному» и «противоречащему эволюции» союзу мужчины столь благородного происхождения с «аморальной имбецилкой» из «семьи торгашей и мелких жуликов». Он считал своим долгом исправить пагубное воздействие этого опрометчивого брака на свой социальный класс, и если в очередном номере ежемесячника не находилось нового метода, который можно было применить к моему дефекту, изобретал его самостоятельно, пуская в ход все свои нереализованные изобретательские амбиции и разрабатывая самые современные приборы, которые я должна была опробовать на себе. Он, несомненно, полагал, что прославится, придумав метод излечения от заикания, то есть решив задачу, которую прежде никому решить не удавалось.

Пожалуй, во всей Америке не было второго рта, подобного моему, который с равным усердием растягивали бы, резали, кололи, облепляли присосками и сдавливали скобами. В ход шло всё – консоли, клинья, лебедки, щипцы и целые подшивки «Американского естествоиспытателя» и «Популярной науки». Страницы этих изданий пестрели красочными гравюрами с детальным описанием механизмов; на этих рисунках величественные и прекрасные машины идеальных геометрических форм обслуживали неулыбчивые опрятные мужчины с симметричными руками и ногами. В отцовских (и моих) фантазиях именно так должен был выглядеть мой рот: современным техническим достижением, тщательно отрегулированным и эффективным; конвейером, работающим без сбоев и выдающим череду однотипных фраз из нержавейки с медным дном в сопровождении подобающих случаю жестов.

Прикрепляя ко мне конструкции собственного изобретения – отец прикасался ко мне лишь в этом случае, и еще когда наказывал меня, – он был ласков, и порой я ошибочно принимала светящийся в его глазах оптимизм за любовь. Даже сейчас я часто спрашиваю себя, не любовь ли сквозила в тот момент в его взгляде, безмолвная и вечная, как монолит, невзирая на все его мной недовольство?

Ответ на этот вопрос, конечно же, «нет».

Но в те минуты, сидя смирно и позволяя ему навешивать на себя очередное пыточное орудие, я расслаблялась и ощущала уверенность, теплом разливавшуюся внутри. «Сиди прямо… черт тебя дери!» (Звук лопнувшей лески.) «Открой рот, шире, нет, не так широко; стисни зубы, расслабься, втяни губы, нет, не так, вот так, да нет же, глупая девчонка, вот так!». Я беспрекословно, почти радостно подчинялась; я тоже надеялась на лучшее. На этот раз все получится. Мы оба так хотели этого, что силой нашего общего желания у нас должно было получиться. Я физически ощущала, как связная речь давит на корень языка, готовая вырваться наружу.

Но этого так и не произошло. Отцовские приспособления то и дело давали сбой: то пружинная растяжка для щек слетала с предохранителя и выстреливала у меня изо рта, рикошетом отлетая от стен столовой. То гуттаперчевый пузырь на вдохе застрял у меня в глотке, и я едва не задохнулась. В другой раз я случайно проглотила маленькую гирьку, которую под суровым присмотром отца должна была перекатывать на языке, и в течение нескольких дней я приносила ему ночной горшок со своими экскрементами и присутствовала при раскопках, которые он производил тонкими металлическими спицами. (Гирьку так и не обнаружили; полагаю, она до сих пор покоится где-то у меня в слепой кишке и медленно отравляет меня изнутри, так как сделана из свинца.) Во всех осечках отец, само собой, винил меня. Вероятно, проблески разума иногда все же посещали его, ибо самые кошмарные приспособления он не стал опробовать повторно. Но все равно наказывал меня за «лень, упрямство и рецидивизм», сопровождая каждое обвинение ударом линейки.

А потом бросал взгляд на белые края отметин на моей ладони, и лицо его искажала гримаса. «Вся жизнь коту под хвост. Я ничтожество», – говорил он.

Из уст самого богатого гражданина Чизхилла слышать такое было более чем странно, но я понимала, о чем речь. «Папа, не плачь, – ласково успокаивала я. – Когда-нибудь твои изобретения сработают».

Он снова заносил линейку.

Порой я разглядывала себя в мутном зеркале над туалетным столиком матери и дивилась своей невзрачности. Мне казалось, что рот мой, если это вообще возможно, больше головы, и столь же упорно противится социализации, как если бы на его месте был кракен, которого пристегнули к моему лицу и заставляли говорить.

Тогда я еще не понимала, что отчасти горжусь своим чудовищным дефектом. Долгое время я старательно пыталась овладеть своей неуправляемой речью и в моменты, когда меня охватывала сентиментальность, фантазировала о том, какой идеальной станет жизнь нашей семьи, как только я избавлюсь от моего маленького недостатка. По вечерам мы будем сидеть в гостиной, я стану читать родителям вслух, превосходно выговаривая слова и сопровождая речь красноречивыми жестами; их лица, озаренные пламенем свечи и гордостью, будут светиться. Но с каждым новым провалом очередной попытки исправить меня я понимала, что это невозможно, и убеждалась в том, что наказывая меня за то, что я не могу контролировать, отец проявляет жестокость. А жестокому отцу в моих фантазиях не было места. Даже к матери он давно уже перестал относиться с нежностью, так что пламя моих грез постепенно стало затухать, а потом и вовсе угасло.

Я часто околачивалась у кабинета, где отец экспериментировал со своими приборами. Я надеялась, что что-нибудь пойдет не так, и однажды мое ожидание было вознаграждено. В тот день отцу доставили вышеупомянутый электромагнитный прибор для шоковой терапии, работающий по методу Фарадея; аппарат сулил «оздоровление всего организма, восстановление баланса и гармонии расстроенной нервной системы и насыщение тела жизненными силами». Через щелочку в двери я наблюдала, как отец решительно расстегнул пуговицы на воротнике и манжетах, снял рубашку, аккуратно сложил ее и убрал в сторону; затем проделал то же самое с нижней сорочкой. Грудь у него была полная, женская, а между грудей виднелся клок черной шерсти, напоминавшей медвежью. Я, кажется, никогда еще не видела его обнаженным до пояса. Он взял один из проводков и после секундного колебания прикрепил к соску с помощью прилагающегося зажима. Второй проводок он прикрепил к другому соску. Тогда меня ничего не смутило, но сейчас я понимаю, что он выбрал для прикрепления проводов довольно странное место и, возможно, руководствовался при этом соображениями не совсем научного и медицинского характера. Мне доводилось слышать о людях, которые испытывают эротическое удовольствие от боли, причиняя ее себе и другим, но я не слишком осведомлена о подобных проявлениях человеческой сексуальности – более того, я довольно смутно представляю, как это происходит обычным способом, так что давайте оставим рассуждения о странных действиях моего отца тем, кто разбирается в этих вопросах.

Я чуть шире приоткрыла дверь и бесшумно проскользнула в комнату. Отец тем временем взял брошюру, прилагавшуюся к аппарату, и продолжил изучать ее, держа двумя руками. Затем медленно протянул руку и включил аппарат. Его лицо исказила странная гримаса, он задергался, уронил брошюру и стал бить по проводам, но те не отцеплялись; наконец он схватил один провод и с силой выдернул его из аппарата; тот взорвался снопом кобальтовых искр и заглох. Отец склонился, захлебнувшись от рыданий без слез, затем аккуратно отцепил зажим, вцепившийся в его сосок железными челюстями. Другой провод по-прежнему соединял его с заглохшим аппаратом. Внезапно он увидел, что я наблюдаю за ним. Он уставился на меня, зажав в руке болтающийся провод, а затем хлестнул им меня.

Несколько вещей затем случились одновременно. Я отпрыгнула в сторону и ударилась поясницей об угол комода. Не попав в меня, провод отскочил, зацепился кончиком об отцовскую ноздрю и хлестнул его по губам, оставив четкий ровный след от ноздри до подбородка. От неожиданности отец дернулся и оторвал провод, по-прежнему крепившийся к соску; он выругался и схватился за сосок обеими ладонями; первый же провод отскочил еще раз и снова хлестнул его, на этот раз по лбу и уже не так сильно. Я стояла, опираясь о комод, в удобном отдалении, и заставила себя смеяться, хотя бок очень болел от удара. У отца текла кровь из соска и губы, бледный живот трясся от прерывистого дыхания.

– Чудовище! Ведьмино отродье!

– Я не виновата, отец, – отвечала я. – Может, аппарат настроен неправильно? Не желаешь ли попробовать еще раз?

– Ты бы этого хотела, верно? – Он бросился ко мне, схватил за ухо и стал выкручивать, притягивая меня к себе, пока я не закричала от боли. – Отпущу тебя, когда скажешь: «Купили каракатице кружевное платьице!» – Он прижал меня лицом к своему потному боку; от него дурно пахло.

Я не могла этого выговорить, ему ли было этого не знать.

Теперь, когда я была в его власти, он весь точно раздулся и стал больше; живот его расширился, а струйка крови, стекавшая вниз, остановилась, будто передумала, насторожившись.

– Ты, наверное, хочешь меня проклясть? Но слова в горло не лезут? – Он громко расхохотался, наслаждаясь моим стыдом и почти позабыв о гневе.

На этом месте мы, пожалуй, опустим занавес и не станем продолжать описание этой жалкой сцены – ничего хорошего из этого не выйдет. Скажу лишь, что всякий раз, когда я становилась свидетельницей отцовского несчастья, для меня это оборачивалось несчастьем куда большим.

Ребенок, которого постоянно наказывают, неизбежно будет чувствовать себя виноватым, и я считала себя очень злой. Иногда мне бывало стыдно, но вскоре я уверилась в своей безнадежности и в том, что меня ждет жизнь греха и быть мне заикой вечно. Отец всегда наказывал меня более жестоко, чем, как мне казалось, я того заслуживала, и я считала это расплатой за еще несовершенные преступления, некий аванс, и впоследствии чувствовала себя обязанной эти преступления совершить. К примеру, я следила за родителями через трещину в потолке их спальни, предварительно расширив ее пилкой для ногтей; слежка эта была довольно скучным занятием, но меня приободряла уверенность, что отец пришел бы в ярость, узнай он о том, что я знаю то, чего знать не должна. В другой раз я спрятала приобретенный отцом за баснословную сумму комок амбры в глубь выдвижного ящика на кухне, и он пролежал там много лет, наполняя кухню таинственным ароматом. Я могла поменять местами проводки на новом приборе. Таким образом я отрабатывала свой аванс. Порой, совершив что-нибудь особо преступное, я испытывала угрызения совести, чувствуя, что перегнула палку, и нарочно провоцировала отца наказать меня (в тех редких случаях, когда у него самого не находилось причин это сделать). При этом я испытывала такое чувство собственного превосходства и контроля над ним, что готова была терпеть любую боль. Эта система работала до тех пор, пока я по глупости не показала ему, что стала равнодушна к боли, которую он мне причиняет. Тогда он стал искать другие способы наказать меня и нашел их.

Мои первые кролики принадлежали не мне, а отцу, и предназначались в пищу. Когда он убивал их, я горевала, но не сильно, ведь с нашей первой встречи понимала, что им предстоит стать рагу, и осознавала уготованную им судьбу. Но перед смертью эти кролики умудрились расплодиться, и я уговорила отца отдать новое поколение мне на воспитание. К тому времени его интерес к кролиководству угас, и он согласился.

Тот, кому нет дела ни до чего и ни до кого, даже до себя, становится неуязвимым. Так думала я и вела себя соответствующе. Своих любимчиков я прятала, но когда их находили и отдавали нашему слуге Люциусу, который убивал и свежевал их, я заставляла себя на это смотреть, превратив это в своего рода мрачную игру. Таким образом я учила себя толстокожести и думала, что меня уже ничто не ранит. Но потом появился Зайцелот и стал оружием, которое я сама вложила в руки отца. Толстый, пушистый, ленивый и вислоухий, он не выглядел как оружие, но я его любила, хоть виду и не подавала.

После одной своей мелкой шалости я убедилась в том, что не сумела стать неуязвимой. У отца была коллекция антикварных десертных ложек – одно из немногих увлечений, доведенное им до конца; экземпляры в коллекции были разложены согласно году выпуска, а я незаметно меняла ложки местами. Я была невысокого мнения о наблюдательности отца и думала, что он никогда не заметит. Эта шутка предназначалась мне одной, я представляла, как он достанет футляр, начнет полировать ложки, затем станет класть каждую на свое место, напыжившись от удовольствия, и только я буду знать, что что-то не так, и это станет для меня источником удовольствия особого рода. Но мой саботаж был раскрыт, отец уличил меня. Осознавая тяжесть своего проступка, я начала заикаться так жестоко, что не смогла ответить ему, а это обстоятельство всегда приводило его в бешенство. Он выбежал из дома и бросился в сарай, где стояли кроличьи клетки; взял с полки нож (я повисла у него на рукаве и нечленораздельно выла на одной ноте, ибо от расстройства не могла выговорить ни слова), открыл клетку и достал Зайцелота, безвольно повисшего в его руке, как мягкая и уютная старая шляпа.

– П-п-п…

Он поднял брови, с притворным вниманием склонил набок голову, и я воочию увидела, как чернеет его гнев, превращаясь в чистую злобу.

– Ах, прости, детоцка – детоцка хотела сто-то сказать? – Он мерзко шепелявил и сюсюкал, издеваясь надо мной.

В моем горле набух ком, распирая его изнутри, вынуждая мои голосовые связки заработать, но лишь легкое дыхание слетело с губ, а связки сомкнулись с отчетливым щелчком. Дернулся мускул у рта, губы сложились в безмолвное «нет», но выговорить его я так и не смогла.

Даже сейчас, когда я об этом вспоминаю, внутри меня все ревет, подобно пламени в раскаленной печи; этого не было, не было, нет-нет-нет-нет-нет-нет, твержу я горящие праведным гневом слова. Снова и снова Зайцелот выскакивает из печи заново выплавленный, новенький, целенький, блестящий. Но потом я вижу, что это всего лишь дешевая металлическая болванка, и она плавится. И я догадываюсь, что никакие мои слова не остановили бы отца, не заставили бы его не совершать того, что произошло потом, но этого я не узнаю никогда. Среброязыкий Демосфен снова не материализовался во мне; я стояла, цепляясь за отцовский рукав, и давилась своим убийственным безмолвием.

Отец смотрел на меня с презрительной усмешкой.

– Хочешь возразить? Нет? Тебе нечего сказать? Как знаешь! – Он подвесил Зайцелота вверх ногами и воткнул нож ему в рот. – Нужно перерезать нёбные вены, чтобы обескровить тушку, – пояснил он нейтрально, голосом, почти неразличимым на фоне ужасающих криков, как будто обращался не ко мне, а к своей совести. Он обвил проволокой лапы сопротивляющегося кролика; одна вырвалась и угодила отцу в нос, и я очень надеялась, что Зайцелоту удалось его сломать; изрыгая проклятья, он подвесил кролика к потолочной балке, а я тем временем изо всех сил била его ногами по щиколоткам. Зайцелот дергался, крутился, орал, а струи его крови забрызгивали нас с отцом, смешиваясь с кровью, фонтаном лившейся из отцовского носа.

Речь – страшный, холодный инструмент. Вспоминая то или иное событие, я так спокойно подбираю слова, наиболее подходящие случаю, а ведь не будь этих чернил на бумаге, думать о случившемся было бы невыносимо. Рассказ о произошедшем всегда является в той или иной степени подделкой, но мы принимаем ее и благодарны за нее, ибо она частично снимает с души груз случившегося.

Отец оттолкнул меня и, вытерев пальцем свой вздернутый нос, из которого хлестала кровь цвета спелой черешни, вышел вон из сарая. Я в панике принялась подпрыгивать вверх, пытаясь достать до потолочной балки, но росту мне не хватало. Потратив бесценные несколько секунд на эти бесполезные действия, я затем догадалась поставить клетки одну на другую, и, хотя одна из них проломилась под моим весом к неудовольствию сидевшей в ней Гундред, графини Пушляндии, я все-таки дотянулась до балки и, захлебываясь рыданиями, размотала проволоку, которой был обвязан Зайцелот, даже не чувствуя, что его когти царапают мне щеки. Но когда я спустила его вниз и положила на копну соломы, где, вероятно, в поисках спрятанной моркови, шныряла сбежавшая и не проявившая никакого участия к судьбе Зайцелота Гундред (я тут же прониклась к ней антипатией), любимец мой безвольно завалился на бочок, слегка подергался, откинул окровавленную мордочку и испустил дух.

– Нет-нет, прошу, не уходи… Не покидай меня, – пыталась выговорить я, но в моем эмоциональном состоянии получалось не очень. Кажется, никогда еще я не заикалась так сильно.

Тогда-то я и сделала первое из своих великих открытий, которым, выходит, обязана жестокости отца. Вы наверняка читали об этом в литературе, посвященной истории Специальной школы. В результате своего заикания я вернула Зайцелота к жизни. Но увы, не к беззаботной жизни здорового кролика, а к тому самому моменту накануне его кончины, когда он лежал, умирая от боли, страха и непонимания, вероятно, проникшись ко мне недоверием, ведь именно я внушила ему ложную уверенность в том, что его жизни ничего не угрожает. Так он лежал несколько часов, умирая снова и снова, а потом мне стало отчаянно стыдно за свою жестокость, я закрыла рот и дала ему умереть. Опять. Теперь уже насовсем.

Гундред в какой-то момент запоздало испугалась и сбежала. Полагаю, именно ей мы обязаны поголовьем слабоумных кроликов, по сей день населяющих Чизхилл и регулярно бросающихся под колеса проезжающих автомобилей.

Оставив кучку меха, некогда бывшую Зайцелотом, и смирившись наконец с тем, что отныне всегда буду говорить о нем в прошедшем времени, я медленно двинулась к дому, сжимая и разжимая кулаки, покрытые липкой коркой запекшейся крови. Отец в халате отдыхал на диване; щеки его заливал здоровый румянец, вокруг ноздрей чернели кровавые ободки. Он листал брошюру и бубнил себе под нос: «Расстройство всего организма… иннервация… диспепсия… говяжий бульон?». Не отрываясь от чтения, он тем же тоном спросил:

– Где ты была?

Голос мой никак не мог вернуться из того места, где побывал.

– Ш-ш-ш…

Отец опустил ноги на пол и хлопнул брошюрой по диванной подушке; подушка подпрыгнула.

– Проклятье, – неспешно проговорил он, – когда же ты научишься нормально говорить?

Я тупо уставилась на него, сжимая и разжимая кулаки.

– Ты – мое порождение, – вымолвил он звучно, протяжно, смакуя каждое слово, и я поняла, что он вновь возомнил себя великим оратором и сейчас произнесет очередной монолог. – Моя наследственность видна в тебе, хоть и искажена и ослаблена вредоносным влиянием по материнской линии. И я не допущу, чтобы эта малая часть меня, что живет в тебе, явилась миру, не владея правильной речью и… – он откинулся на диван, только что заметив, что мое платье все в кроличьей крови и шерсти, – …в столь неподобающем виде! – Он говорил изумленно, словно не веря своим глазам. – Помилуй, ведь ты – мое искаженное отражение! Ты несешь в себе мой отпечаток, пусть его и еле видно за твоей испорченностью. Вина за это лежит на мне, я признаю ее, но никогда не смирюсь с тем, что мое дитя, обладая даже малой толикой моей одаренности, не выше и других детей, и не превосходит отпрысков людей гораздо менее достойных, чем я. И ты унаследуешь эту одаренность, пусть даже и в меньшей степени. Подойди. – Он гротескно улыбнулся и похлопал по диванной подушке. – Скажи-ка: «Я научусь контролировать свою речь и заставлю себя успокоиться».

Я сделала несколько шагов к нему и попыталась вытолкнуть хоть немного воздуха через сомкнутые губы, но старания мои увенчались лишь скрежетом, подобным звуку не желающего заводиться мотора.

Лицо отца исказила гримаса, видимо, призванная изображать доброту, но я больше не верила, что он способен на добрые чувства. Он же, видимо, вовсе забыл причину моей обиды, а может, никогда не понимал, как много значили для меня мои кролики.

– Попробуй еще раз. «Я научусь контролировать свою речь…»

– Грр-грр-грр.

Раздражение, которое он так старательно подавлял с момента моего появления в комнате, наконец дало о себе знать.

– Ты нарочно упрямишься? На дворе девятнадцатый век, будь ты неладна! – Он наклонился вперед и сложил руки «горизонтально-наклонно», как на рисунке 28 из «Практического учебника ораторского искусства». – Неужели в век, когда промышленность и прикладные науки поворачивают вспять могучие реки и приручают энергию молний, язык одной маленькой девочки неподвластен контролю и будет делать, что ему вздумается, неуправляемый, подобный дикой кошке? Этому не бывать! Мы научились выжимать лимоны, пока в них не останется ни капли сока, и не сомневайся, Сибилла Джойнс, – он сжал мое плечо, как тисками, позабыв об ораторском достоинстве, – я выжму все соки и из тебя!

Я отвернулась. Уперлась рукой в бок. Потом попыталась убрать руку и поняла, что она прилипла к платью.

Какой реальной я была тогда, и плотной, как окорок. Не то что сейчас, когда от меня остался лишь воздух; мне противно вспоминать себя такой полнотелой. Теперь от меня остался лишь корсет, продуваемый шепчущими ветрами, а потусторонний мир реальнее вашего, настоящего.

У моего отца имелась педагогическая теория (его собственная, насколько я могу судить) касательно того, как должен развиваться ребенок, начиная с того возраста, когда тот еще в подгузниках, и вплоть до освоения им высшей математики. Согласно этой теории каждый последующий навык строился на фундаменте предыдущего, и у каждого был порядковый номер; хотя иногда отец менял их местами – перемещал изучение противовесов со сто шестьдесят четвертого места на сто пятьдесят восьмое, а оторочку шляп тесьмой – со сто семьдесят четвертого на сто девяносто третье – устная речь неизменно предшествовала письменной (тринадцатая и тридцать седьмая ступени), а я, как известно, заикалась. То есть застряла на первом же лестничном пролете.

Так и вышло, что однажды днем, пока отец был на фабрике, я пробралась в его кабинет, ощущая себя Евой, крадущейся к древу познания (в отцовской педагогической системе та тоже не продвинулась бы дальше десятой-одиннадцатой ступени). Я взяла книгу с нижней полки, отползла в уголок, где между занавеской и стеной в комнату просачивался теплый солнечный лучик, внутри которого плясали пылинки, и села так, чтобы узкая наклонная полоска света падала на меня и на обложку книги, украшенную рельефным узором из дубовых листьев и желудей. Томик соскользнул и повернулся ко мне обрезом, гладким и позолоченным, и я погладила золотистую дорожку между двумя переплетными крышками, сознательно оттягивая момент, когда открою книгу. Книги внушали мне страх, ведь именно из них отец черпал свои многочисленные идеи, нарушавшие покой в нашем доме, но все же я твердо решила сама познакомиться с ними. Мне казалось, что если я прочитаю достаточно книг, пункт тринадцатый в отцовском списке можно будет проскочить или оставить на более благоприятное время. Наконец я раскрыла книгу – страницы с готовностью распахнулись – и уставилась на византийский орнамент, поджидая, когда тот превратится в слова.

Меня пугали диковинные штуки, называемые буквами. Я никак не могла взять в толк, как это возможно, чтобы речь с ее оханьем и уханьем состояла из этих кружочков и закорючек. Я даже могла бы решить, что стала жертвой изощренного розыгрыша, но отцу, совершенно лишенному чувства юмора, такое никогда не пришло бы в голову. Вдобавок, его совершенно не интересовало, заблуждаюсь ли я в том или ином вопросе. Черточки и засечки на буквах напоминали лапки насекомых; напечатанные слова, глянцевые, но сухие, тоже чем-то смахивали на хитиновый панцирь, а закругленные края букв – на гигантские круглые глаза, внимательно наблюдавшие за мной. Как мухи, слова казались обманчиво неподвижными, однако готовыми взлететь в любой момент, а закрыв книгу, я слышала изнутри тот же звук, который обычно издает муха, бьющаяся об оконное стекло в соседней комнате – тихое, печальное, монотонное и тревожное жужжание. Другие, более массивные книги в застекленном шкафу издавали глухое клацанье, точно под их корешками, задевая друг друга клешнями, ползали по дну моря ракообразные. Если речь на самом деле состоит из таких колючих предметов, подумала я, неудивительно, что буквы застревают у меня в горле, цепляясь друг за друга. Смотреть на них, выстроившихся на странице в таком порядке и спокойствии – вот что было удивительно. Их ровные шеренги напоминали рады надгробий. Быть может, читатель внимает призракам букв, безмолвным и газообразным? В таком случае читатель, вдыхающий души мертвых букв, становится не кем иным, как Богом.

Вы видите, в каком замешательстве я пребывала, и не только в том, что касалась вопросов теологии. Я мыслила образами, которые хаотично роились в моей голове. Я даже не понимала, является ли печатное слово живым или мертвым. Сейчас я признаю, что оно может быть и тем и другим, как и призраки, и мне трудно понять тогдашнее смятение, но я хорошо его помню. Столь же отчетливо я помню, как занавески касались моей щеки, как дерзко поблескивали волоски на моих обнаженных щиколотках (оголять ноги в нашем доме строго запрещалось); помню темную комнату с тяжелыми стульями, письменными столами и секретерами, чернильницами, гроссбухами и пресс-папье, гальванометрами и центрифугами, мотками медной проволоки, лабораторными сосудами и мензурками, вежливо отвернувшимися от меня и смотревшими в другую сторону; освещенную книжную страницу, яркое пятно, распространявшее вокруг себя сияние; и как я сдвигалась чуть вбок, сидя на пятках и не отрывая глаз от страницы, когда холодок с одной стороны сообщал мне о том, что солнце ушло. Время текло медленно, как сироп. В отсутствие отца время всегда замедлялось. Оно замедлялось в отсутствие всех, кроме далеких, незнакомых мне авторов, чей замысел насыщал загадочные знаки на странице. Знаки, которые оставляли на моей сетчатке зелено-фиолетовый отпечаток, словно след от нити накаливания.

Я не помню, как научилась читать; помню только, что жужжание насекомых и клацанье клешней постепенно перекрыли человеческие голоса. Я говорю «перекрыли», но это было больше похоже на спуск – я спустилась откуда-то сверху, постепенно погружаясь в пучину слов, которые уже не казались твердыми и непреодолимыми, как кованый железный забор, хитиновые панцири мух или ракообразных; они стали пористой тканью с множеством отверстий. Спустившись в этот мир, я повисла на его границе, пока еще неустойчиво, и начала жадно вглядываться в происходящее внизу.

С каждым днем я погружалась глубже. Книги, которые я еще не прочитала, ревниво гудели на полках; гудение перерастало в рев, бряцали ручки застекленных шкафов-витрин, но я не обращала внимания, заставляя себя опускаться все ниже к месту, которое казалось мне домом гораздо больше, чем дом, в котором я жила. Заставляя себя преодолевать на этом пути тривиальные, но никак неподдающиеся мне препятствия вроде ограничений, продиктованных моей физиологией. Порой я выходила из отцовского кабинета с песком далеких берегов под ногтями или застрявшим в волосах шершавым голубым листком невиданного дерева. Украдкой заглянув в мутное глубоководье старого зеркала в коридоре, я видела в своих зрачках странные отражения: степенные воздухоплавательные аппараты с плетеными корзинами с командой заводных механических осьминогов; крыша церкви вместо тростника была устлана перьями; длинная извилистая цепочка оборванцев с ввалившимися щеками тащила из темных глубин каменоломни тележки, нагруженные фонографами, утонувшими в иле.

Конец этой идиллии положили моя слабость и жадность. В детстве я все время была голодной. Меня не морили голодом намеренно – это не входило в число жестокостей, практиковавшихся моим отцом, – но в доме, где все подчинялось строгому распорядку, раздобыть даже кусок хлеба, прежде чем часы в отцовском кабинете не пробьют время обеда или ужина, было невозможно. Однако желудок мой жил не по часам, и от голода я сходила с ума. Иногда я отваживалась чуть-чуть перевести часы вперед. Иногда за обедом прятала в переднике бисквит или кусочек сыра, чтобы погрызть их во время чтения, но сила воли неизменно подводила меня, и я съедала их почти сразу после основной трапезы, и вскоре снова начинала изнывать от голода. Бывало, я жевала ленточку от шляпы, и это ненадолго приносило облегчение, но я делала это на свой страх и риск, ведь если бы отец увидел, что концы тесемок намокли и обтрепались, наказания было бы не избежать.

И вот, пока часы тикали, косая полоска солнечного света перемещалась по полу, левая половина раскрытой книги, лежавшей на коленях, становилась тяжелее, а правая – легче, а моя душа приоткрывала дверцу в другой мир, удерживаемая в этом мире лишь постыдными желудочными спазмами, я взяла в привычку есть книги.

Разумеется, «есть» – это преувеличение. Я не ела их целиком, а отрывала уголки страниц, рассасывала и жевала бумагу, пока та не растворялась у меня во рту, а потом глотала. Но это было похоже на еду и успокаивало голодный желудок, поэтому я стала прибегать к этому методу все чаще и чаще и даже стащила из кабинета одну особенно вкусную книгу и спрятала ее в сарае, чтобы было чем порадовать себя, когда меня в очередной раз там запрут. Я прогрызалась сквозь отцовский шкаф, откусывая целые куски от его библиотеки (наверное, я и по сей день в какой-то мере состою из этих книг), и научилась различать книги на вкус. К примеру, я обнаружила, что грубая желтая бумага дешевых изданий и журналов мне совсем не нравится: во рту она быстро превращалась в бумажную кашу, клейкую и зернистую. Некоторые книги с иллюстрациями были напечатаны на плотной белой глянцевой бумаге, покрытой слоем каолина – она противно скрипела на зубах и впивалась в десны, оставляя порезы. Самая вкусная бумага при разжевывании превращалась в плотный комок, который долго не рассасывался и был похож на хлеб.

Надеюсь, вы простите мне следующее небольшое отступление, вызванное моей педантичностью. Компульсивное расстройство, при котором пациент употребляет в пищу бумагу, носит то же название, что и единица измерения шрифтов – пика (с ударением на последний слог; от лат. pica, сорока); механизм у заболевания тот же, что заставляет людей употреблять в пищу другие малосъедобные вещи – землю, мел, лед; оно относится к расстройствам пищевого поведения. То, что слово пика одновременно означает болезнь и размер шрифта, весьма показательно в моем случае, так как отражает ненормальность моих отношений с печатным словом. Моя любовь к книгам была не духовной, а плотской. И хотя я тогда об этом не догадывалась, своим поведением я тренировалась контактировать с мертвыми, для которых печатное слово всегда было самым надежным методом передачи информации.

Но некоторые психиатры, вероятно, предположили бы, что таким образом я воплощала свое подспудное желание укусить отца.

Как бы то ни было, настал час, который я предвидела. Когда из отцовского кабинета раздался рев, я отложила вышивку (вышивала я для отвода глаз, никогда не продвигалась дальше одного-двух крестиков), встала, вышла через дверь черного хода, отодвинула отставшую гниющую деревянную решетку (снова крестики) и заползла под заднее крыльцо, в пространство под домом с грязным земляным полом. Ступени над головой скрипели под поступью великанов. Похолодало и стемнело. Колокольчик возвестил о начале ужина. Мой желудок послушно заурчал. Я осознала всю бессмысленность своего положения: отец даже не искал меня. Он знал, что рано или поздно я приду.

Я вышла и была побита; меня отругали и заперли в сарае. С тех пор отцовский кабинет всегда оставался заперт. Ключ он носил на шее на шнурке. Лишь через много лет мне пришло в голову, что можно записаться в Чизхиллскую публичную библиотеку – так крепко сидела в моей голове вбитая отцом мысль о том, что нельзя ближе чем на шаг подходить к людям с более низким социальным статусом. Итак, в моем распоряжении осталась только одна книга, та, что я спрятала в сарае: погрызенный экземпляр «Моби Дика». Не так уж плохо, на самом деле.

Полагаю, отец решил, что я сгрызла его библиотеку, движимая злобой: едва ли ему могло прийти в голову, что я сама, без посторонней помощи, научилась читать. Впрочем, мой случай действительно не вписывался ни в какие рамки.

После того как отец отрезал мне доступ в свой кабинет, я перешла от чтения к письму. Я и прежде упражнялась в письменной речи: стоило мне выучить буквы, как я принялась складывать из них страшные проклятия и царапать их на камнях и заборах вокруг нашей территории, рассчитывая напугать суеверных соседских детей. Затем я утащила домашний бухгалтерский гроссбух и стала оттачивать свои таланты в нем, сочиняя убогие рассказики о похищении юных дев злоумышленниками. Юные девы в них бросали вызов своим похитителям, осыпая тех жуткой бранью; цветистые ругательства составляли большую часть повествования. Из этих примеров становится ясно, что письменная речь выполняла в моей жизни роль протеза; на письме мне не было равных в красноречии, оно же помогало реализовать мои детские фантазии о всевластии, которого из-за своего дефекта я была лишена.

Но постепенно мои записи превратились в нечто большее, а бухгалтерский гроссбух, исписанный едва ли на четверть, стал моим утешением и отрадой. Я надежно спрятала его в сарае и изливала на его страницы мысли, которые не могла облечь в слова – как незначительные, так и важные. Я писала о своих домашних обязанностях и о своих кроликах, записывала фрагменты рассказов; писала, чтобы потом перечитать написанное. Вместе с тем, моя письменная речь совсем не напоминала речь маленькой девочки. Мой лексикон был громоздким, синтаксис – многоярусным. Я изъяснялась языком, бывшем в обиходе за много десятилетий и веков до моего рождения. Это был книжный язык, фразы, вычитанные мной когда-то в отцовских фолиантах, которые я воспроизводила почти без изменений. Хотя я описывала ими будничные тревоги и участников своей маленькой жизни, они принадлежали не мне. На них стояла печать иного изготовителя, но какого именно, для меня оставалось загадкой. Они принадлежали другим людям и другим временам. В своих сочинениях я не обращалась к будущим читателям, не мечтала о славе. Я взывала к миру книг, обожаемому мной и утраченному. Жужжание мух, доносившееся из шкафов в отцовской библиотеке, стало громче и отчетливее прежнего, но теперь этот гул поднимался со страниц исписанного мной гроссбуха, полностью заглушая мой собственный голос, звучавший еле слышно. Другой мир, куда я так жаждала попасть, теперь существовал внутри меня. Чтобы очутиться в нем, мне всего лишь надо было вывернуться наизнанку.

Но этому я научилась не сразу. Понадобилось несколько лет. Я стала изъясняться свободно, но только на бумаге.

В то время мне казалось невозможным повторить вслух то, что так легко изливалось на страницы. Обычные дети, полагаю, начинают произносить отдельные слова, затем связывать их в предложения, а предложения – в рассказы, и лишь потом не без труда научаются укладывать свои мысли, этот летучий, легко испаряющийся материал, в некий связный и складный письменный отчет. Для них это сродни умению сложить парашют. У меня же все вышло ровно наоборот. Парашют достался мне уже сложенным, и понадобилось много лет, чтобы расправить его и подставить ветру.

Но до чего же изысканны были эти складки! Постепенно недовольство отсутствием голоса – отсутствием «я» – уступило изумлению и восторгу. Ведь что такое «я»? Куриная косточка, застрявшая в горле. На письме я могла стать кем угодно. Слова не застревали в горле, так как горло в процессе письма не участвовало; я не ощущала никакой скованности, а чувствовала лишь безграничность возможностей, смысловых оттенков, ясности, разреженности, света, пространства и свободы; одним словом, безграничную радость.

Я с упоением изобретала себе фальшивое «я». Писала о себе в третьем лице, описывая свою жизнь как житие святой; рассказывала о жизни, которой не жила на самом деле, но та казалась более реальной, чем моя. Вскоре я исписала весь гроссбух и в поисках бумаги в ящике материнского стола наткнулась на маленький конверт с негашеными марками. Вдохновившись находкой, я начала писать непристойные письма редактору нашей местной газеты сперва от имени вымышленных персонажей, а затем – и реальных людей , заслуживших мою неприязнь по тем или иным причинам. Это вызвало в Чизхилле небольшой переполох. Впрочем, он вскоре утих. Меня, само собой, никто не заподозрил: ведь по официальной версии я не умела ни читать, ни писать. Кроме того, я изъяснялась так, что представить, будто эти письма написаны ребенком, было невозможно. Подозрение скорее пало бы на человека преклонных лет, использовавшего звучные архаизмы минувшего века.

Однажды я раздобыла писчей бумаги и с чрезвычайным тщанием сочинила письмо следующего или весьма похожего содержания:

Харвуду Джойнсу, эсквайру

Многоуважаемый сэр,

Пишу выразить превеликую благодарность за ваш отзыв об использовании нашего прибора, гальвано-магнетического-как-бишь-его. Вы выявили у данного прибора недостатки, которые не заметила даже группа специально обученных гальванистов, работающая под моим началом, и предложенные вами рекомендации по их исправлению демонстрируют вашу высочайшую техническую подкованность. Ваш талант прозябает в этом вашем – как его – Чизхилле? Этим письмом я хотел бы пригласить вас на свою фабрику, чтобы вы обучили моих рабочих своим методам. Окажете ли вы мне такую услугу, Харвуд? Я называю вас по имени, так как уже вижу вас своим другом. Великие умы должны держаться вместе. Не сомневаюсь, в будущем нас ждет плодотворное сотрудничество. Я готов взять на себя все транспортные расходы и компенсировать их, когда вы прибудете на место, так что не колеблясь приезжайте, как только сможете; нет нужды сообщать о своем приезде заранее. Лишние церемонии нам ни к чему.

С глубочайшим уважением и признательностью,

Ваш брат в научных изысканиях

Сэмюэль Б. Алдердаш

Владелец фабрики по производству гальвано-магнетических штуковин

Я сложила письмо, вложила его в конверт, запечатала и наклеила гашеную марку, предварительно отклеенную под паром с другого письма, которое я достала из мусорного бака. Чтобы скрыть несовершенство подделки – мне пришлось аккуратно подделать пунктир на марке подрисованными чернильными пятнышками, – я смяла, запачкала и надорвала уголок письма, как будто его повредили при перевозке. Затем подсунула конверт под стопку свежей почты, поджидавшей отца на столике в коридоре; всего через пару минут он забрал всю охапку и удалился в свой кабинет.

Сердце неприятно трепыхнулось, забившись быстрее напольных часов.

Вскоре отец вышел из кабинета и встал посреди коридора, глядя мимо меня. Его руки были опущены, глаза расширились и увлажнились, розовые карманцы нижних век вывернулись наружу. Я поняла, что никогда прежде не видела его счастливым; смотреть на это было невыносимо, но зная, что его ждет впереди, я успокоилась.

Обменявшись парой слов с матерью, он закрылся в кабинете. Мать молча собрала его саквояж. Колокольчик прозвонил к ужину, и отец попросил, чтобы еду принесли ему в кабинет на подносе. Я ужинала с матерью наедине в несвойственном мне приподнятом настроении. Ранним утром следующего дня отец уехал. Из окна своей комнаты я смотрела, как он укладывает портфель на колени, и повозка резко трогается с места.

Вечером того же дня он вернулся домой и убил мою мать.