НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Победа у Мульвийского моста принесла Константину титул императора Западной Римской империи, а в 323 г., победив императора восточных провинций Лициния, он стал единоличным правителем всех подвластных Риму земель. Свое поразительное восхождение из безвестности к вершине власти Константин всегда приписывал Богу христиан и на протяжении всей жизни поддерживал христианскую церковь, хотя не слишком разбирался в богословии и оттягивал свое крещение, приняв его лишь на смертном одре. Легализация христианства представлялась Константину полезной еще и потому, что он видел в этой религии силу, способную объединить всю необъятную империю. В Палестине, как уже говорилось, христиане в то время составляли лишь малую часть населения, но в империи в целом христианство на протяжении III в. стало одной из ведущих и самых массовых религий. К 235 г. христиане могли гордиться «Великой церковью» с единым Символом веры. Христианское вероучение начало привлекать весьма умных и образованных людей, умевших истолковать эту изначально семитскую религию в духе, понятном всему греко-римскому миру. За годы гонений церковь выработала эффективную систему управления и в своих основных чертах повторяла саму Римскую империю: она охватывала многие культуры, страны, народы, а руководил ею хорошо налаженный чиновничий аппарат. Теперь, когда Константин разрешил свободное исповедание христианства, церковь могла выйти из подполья и внести заметный вклад в общественную жизнь, что, как надеялся император, послужит укреплению могущества Рима.

Константин, однако, не стремился насаждать христианство в ущерб другим религиям. Он был реалистом и сознавал, что не может позволить себе противостояние с языческими подданными. За императором сохранялась должность великого понтифика — верховного жреца Рима, — и государственный культ отправлялся по-прежнему. Способом, с помощью которого Константин воплощал в жизнь свое ви`дение христианского Рима, стало масштабное строительство. В самом Риме были возведены часовни на могилах христианских мучеников и мартириум Святого Петра по образцу римских мемориальных построек в память об усопших императорах. Эти новые церковные здания в корне отличались от храмов античности: их архитектура не отражала ни космическую символику, ни порядок публичного богослужения, которому только предстояло сложиться, — ведь христиане лишь недавно получили право свободно исповедовать свою веру. Но сам тот факт, что христианские базилики стали появляться по соседству с языческими символами Рима, свидетельствовал о постепенном обретении христианством своего места в мире. В Риме, где центр города уже был занят языческими постройками, христианские мартириумы Константина ставились на окраинах. Однако в новой столице империи, которую Константин заложил на берегах Босфора, где раньше стоял древнегреческий город Византий, подобных ограничений не существовало. Константинополь мог быть целиком христианским городом: здесь ничто не мешало кресту гордо возвышаться в самом центре, а статуям библейских героев — украшать площади. Правда, у Константинополя не было славной истории, а император, в глазах которого символы обладали силой почти магической, отлично осознавал, сколь необходимо продемонстрировать всему миру, что пестуемая им христианская империя вырастает корнями из освященных веками традиций прошлого — только это и могло подтвердить ее преемственность, столь важную в эпоху поздней античности.

Одним из самых пылких сторонников Константина в начале его правления был Евсевий, епископ Кесарии. После сражения у Мульвийского моста Евсевий прославлял императора как нового Моисея, сокрушившего Максенция подобно тому, как Моисей сокрушил египтян (Евсевий, Церковная История 9:9:5). Евсевий также называл Константина вторым Авраамом, поскольку тот восстановил чистый монотеизм библейских патриархов (Евсевий, Церковная история 1:4:4; Доказательство в пользу Евангелия 1:6:42). У Авраама, Исаака и Иакова, утверждал Евсевий, не было ни Храма, ни писаной Торы, они поклонялись Богу там, куда забрасывала их судьба, просто в Духе и Истине (Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 1:6:42). Евсевий, как и другие христиане Палестины, посещал вершину Масличной горы и осматривал оттуда разрушенную Храмовую гору. Он видел мрачную иронию в том, что граждане Элии растащили камни Храма на постройку языческих святилищ и театров (Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 8:3:11–12). Постигшая Храм судьба была в его глазах очевидным доказательством нежелания Бога принимать поклонение в форме показной обрядности жертвоприношений. Бог хотел, чтобы люди следовали по пути духовной религии, которую проповедовал Иисус и которая не зависела от храмов и святых мест. Подобно Оригену, Евсевий не считал нужным тратить время на священную географию. Бог не раскроется тому, кто надеется обрести Его в «безжизненной материи и мрачных темных пещерах», но лишь «душам непорочным и приуготовленным чистым и ясным разумом» (Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 5:Вступление: 29). Закон Моисея призывал верующих поспешать в единственное священное место, тогда как Евсевий вкладывал в уста Иисуса такие слова:

Я, давая свободу всем, учу людей не искать Бога ни в каком-то уголке земли, ни на горах, ни в рукотворных храмах, но почитать его и поклоняться ему в своем доме.

(Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 1:6:40)

Иисус явился в мир учить людей исконной религии Авраама, свободной от абсурдной мифологии и грубых материальных образов.

Евсевий с определенным удовлетворением взирал на гору, которую он, как и все его современники, считал библейским Сионом. Теперь здесь находился не центр учености и образования, а рядовое селение римских земледельцев, такое же, как любое другое в стране. «Поистине, — писал епископ, — я своими глазами видел там пашущих быков и святое место, засеянное семенами» (Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 8:3). Заброшенность и запустение «Сиона» показывали, что Бог и вправду отвернулся от города. Но заметим: в писаниях Евсевия нет упоминаний о том, что новый Сион служил и центром духовной жизни для христианской общины Элии. В начале IV в. местные христиане стали высказывать мнение о более высоком статусе своей церкви — «Матери всех церквей» — по сравнению с кесарийской, не связанной со священными событиями. Они показывали кресло Иакова Праведного и начали отождествлять некоторые из развалин на горе Сион с местами библейских событий. Один из уцелевших старых домов считался бывшим дворцом первосвященника Каиафы, другой — дворцом царя Давида. Была и колонна, стоявшая, как утверждалось, там, где Иисуса подвергли бичеванию по приговору Пилата. Однако Евсевий все это игнорировал. Он ни разу не сослался в своих трудах на памятные места Сиона, имеющие отношение к земной жизни Христа, хотя его перу принадлежит «Ономастикон» — указатель названий библейских мест, призванный подтвердить достоверность евангельского повествования. Возможно, Евсевий как историк сомневался — вполне обоснованно — в правильности отождествления, а кроме того, он, наверное, знал, что епископ Элии Макарий использует существование этих мест как один из главных аргументов в своей кампании за перемещение главной епископской кафедры Палестины из Кесарии в Элию.

Конфликт между Кесарией и Элией Капитолиной перешел в открытую фазу в 318 г., когда Евсевий и Макарий заняли противоположные позиции в доктринальной полемике, грозившей расколоть надвое всю церковь. Пресвитер Александрийской церкви Арий, имевший большое число последователей, выдвинул тезис, который мог подкрепить внушительным набором библейских цитат, о том, что Иисус, воплощенное Слово, не божественен в том же смысле, что и Бог-Отец, поскольку был создан Господом до начала времен (Пр 8:22). Арий не отрицал божественности Иисуса, называл его «сильным Богом» и «истинным Богом», но все же не считал его божественным по природе. По учению Ария, божественность была дарована Иисусу Богом-Отцом в награду за безукоризненное послушание и смирение (Флп 2:8–11). Сам Иисус, доказывал Арий, говорил, что его Отец более велик, чем он сам. Собственно, идеи Ария не были ни новыми, ни — на тот момент — откровенно еретическими. Примерно такого же мнения о природе Христа придерживался и великий Ориген. Христиане издавна верили в божественность Иисуса, но еще не пришли к полному согласию по вопросу о том, как ее следует понимать. Если Иисус — Бог, не означает ли это, что богов на самом деле два? С другой стороны, не будет ли поклонение просто человеку идолопоклонством? По-видимому, Арий сформулировал свою теологическую позицию более ясно и убедительно, чем предшественники, но в той или иной степени его взгляды разделяли многие епископы, и в начале спора неправота Ария вовсе не была очевидной; тем более не было понятно, в чем именно он заблуждается.

Против Ария выступали его начальник, александрийский епископ Александр и молодой талантливый помощник Александра Афанасий, которые доказывали, что Иисус — Логос — и Бог-Отец равно божественны по своей природе. Логос не порожден, не сотворен, а предвечен и единосущен Богу-Отцу. Будь он лишь творением, вызванным Богом-Отцом из первородного небытия, ему не удалось бы спасти человечество от вечной смерти и исчезновения. Только Тому, кто сотворил мир, под силу спасти его, следовательно, божественность Иисуса, воплощенного Слова, должна быть тождественна божественности Отца. Своей смертью и воскресением Иисус искупил грехи людей, и теперь, соединяясь во Христе — богочеловеке, — обычные мужчины и женщины тоже могут обрести Царство Божие.

Конфликт разгорался все жарче, и перед епископами встала необходимость занять в нем ту или иную позицию. В Палестине Макарий поддерживал Афанасия, а Евсевий — Ария, взгляды которого были более созвучны его теологическим представлениям. Следует еще раз подчеркнуть, что, делая такой выбор, Евсевий никоим образом не выступал против официальной церковной доктрины — в ту пору ортодоксального учения о личности и природе Христа еще не существовало. Евсевий Кесарийский был одним из выдающихся христианских мыслителей своего поколения и разделял взгляды ряда христианских богословов прошлого. Если Афанасий считал приход Христа явлением поразительным и уникальным, Евсевий же, наоборот, подчеркивал наличие у христианства преемственности и связи с прошлым. По мнению Афанасия, воплощению Слова не могло быть уподоблено никакое другое событие в мировой истории — впервые священное вторглось в сферу земного бытия таким беспрецедентным образом. Отсюда со всей очевидностью следовало, что Иисус — единственное Откровение Бога. Евсевий с этим не соглашался, полагая, что Господь и прежде являл себя человечеству. Он открылся Аврааму в Мамре в образе человека (Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 6:Предисловие: 1), говорил с Моисеем и Иисусом Навином. А следовательно, Слово просто вернулось на землю в Иисусе из Назарета (Евсевий, Доказательство в пользу Евангелия 5:Предисловие: 2). Таким образом, по Евсевию воплощение не было событием, единственным в своем роде, оно проясняло богоявления прошлых времен. Иными словами, Бог продолжал являться людям.

Афанасий видел главный подвиг Иисуса в спасении мира. Евсевий рассматривал миссию Христа в несколько ином свете: Иисус, несомненно, спас людей, но главное его предназначение заключалось в том, чтобы быть откровением Бога миру. Иисус был богоявлением — глядя на него, люди могли получить представление о невидимом, не поддающемся описанию Боге. Одной из главных задач миссии Иисуса было напомнить христианам о чисто духовной природе их религии. За долгие века люди позабыли чистую духовность Авраама и «загрязнили» собственную веру материальными символами, такими как Храм и Тора. Иисус пришел в мир, чтобы напомнить нам об этой утраченной древней чистоте, а потому не подобает сосредоточиваться на подробностях его земной жизни. Считая так, Евсевий однажды написал весьма резкий ответ сестре императора Констанции, которая по неразумию попросила у него изображение (икону) Иисуса: христианам надлежит сквозь плотское естество видеть божественное Слово. После временного пребывания на земле Слово вернулось в сферу духа, и христиане должны следовать туда за ним. Возведение человеческой сущности Иисуса в ранг вечной ценности представлялось Евсевию таким же извращением и глупостью, как приверженность иудеев земному городу Иерусалиму. Христиане постоянно заняты катарсисом, очищением, они учатся постигать духовный смысл Писания и находить в историческом событии вневременную истину. Соответственно, само это событие — воскресение Иисуса — не было, по Евсевию, тем ошеломляющим прорывом божественного в наш мир, каким видел его Афанасий: оно просто продемонстрировало бессмертие, присущее человеческому бытию.

Проблема явно не поддавалась однозначному истолкованию, и не существовало способа доказать правоту той или другой точки зрения, но спор тем не менее грозил расколоть церковь. Императора Константина это приводило в ярость — он не разбирался в теологии, но не желал, чтобы заумная софистика расколола институт, призванный играть роль объединяющей и сплачивающей силы. В 325 г., — а к тому времени партии Афанасия удалось заручиться поддержкой императора и добиться отлучения от церкви самого Ария и его последователей, — Константин созвал всех иерархов церкви в город Никею на Вселенский собор, чтобы раз и навсегда решить вопрос. И получилось так, что 65-летний Евсевий, один из самых уважаемых епископов, прибыв в мае 325 г. на Вселенский собор, обнаружил, что отлучен (правда, с возможностью раскаяться и признать свои ошибки). А его соперник Макарий, оказавшийся в стане победителей, упрочил свои позиции: уже очень многие церковные иерархи считали, что епископу Элии, Матери всех церквей, не пристало подчиняться еретику — епископу Кесарии.

На Никейском соборе был выработан и официально утвержден Символ веры, отражавший идеи Афанасия, но мир и после этого не наступил. Большинство епископов, по-видимому, охотнее поддержали бы некую промежуточную точку зрения, взгляды и Афанасия, и Ария казались им ненужными крайностями. Под давлением императора все они, за исключением двоих самых упорных последователей Ария, согласились ради восстановления мира принять Никейский символ веры, однако проповедовать все равно продолжали по-прежнему. И снова оговоримся — эти епископы вовсе не упорствовали в ереси. Никейский собор был первым вселенским собором церкви, и еще не существовало традиции, согласно которой решения таких соборов считаются непогрешимыми. Деятели церкви, не согласившиеся с Афанасием, естественно, желали, чтобы их голос тоже был услышан, и в результате споры с арианами тянулись еще шесть десятков лет. Евсевий, хотя и принял Символ веры, сразу по окончании Никейского собора развернул широкую кампанию против «ортодоксии» Афанасия. Он написал трактат «О богоявлении», где отстаивал свои взгляды на Иисуса, и получил поддержку Константина, на стороне которого всегда выступал сам. Спустя два года после собора в Никее умеренная партия, возглавляемая Евсевием, одержала верх и добилась отмены отлучения Ария.

Хотя события Никейского собора мало повлияли на «реальную политику» в области богословия, они отозвались весьма чувствительными переменами в истории Иерусалима. Во-первых, епископ Макарий получил возможность пользоваться своим положением — в седьмом постановлении Собора со ссылкой на «обыкновение и древнее предание» епископу Элии присваивались определенные привилегии, хотя он по-прежнему оставался в подчинении у епископа Кесарии. Макарий, таким образом, добился далеко не всего, чего желал. Однако очень похоже, что именно на Никейском соборе он выдвинул проект, который в дальнейшем вознес Элию намного выше, чем осторожно сформулированное постановление, и более способствовал окончательной победе теологической концепции Афанасия, чем Символ веры, подписанный колеблющимися епископами. Макарий испросил у Константина разрешение снести храм Афродиты и откопать гробницу Иисуса, которая, как утверждалось, находилась прямо под ним.

Эта идея очень понравилась Константину, который, будучи в душе язычником, не разделял пренебрежительного отношения Евсевия к любым материальным святыням. Император желал лично посетить Палестину, его теща Евтропия к тому времени уже отправилась в путешествие по библейским местам. И, конечно, он прекрасно понимал, что созданная им христианская империя нуждается в символах и памятниках, чтобы приобрести историческую значимость. Но необычайный проект Макария был, очевидно, сопряжен с огромным риском. Население Элии состояло в основном из язычников, которые вряд ли отнеслись бы благосклонно к разрушению одного из главных святилищ города. Конечно, им пришлось бы согласиться, если бы затею с раскопками поддержал сам император, однако храм Афродиты строили еще при императоре Адриане, почти двести лет назад. Могли ли христиане быть совершенно уверены, что Голгофа и гробница действительно находятся под основанием храма? Если бы поиски ничего не дали и разрушение храма оказалось напрасным, язычники Элии наверняка пришли бы в ярость, а престижу императора и христианской церкви был бы нанесен непоправимый ущерб, не говоря уже о тяжелейших последствиях для имперского христианства, к которым привело бы открытие зияющей пустоты в самом сердце учения.

Тем не менее Константин дал разрешение на работы. Они начались сразу же после окончания Никейского собора и велись под надзором Макария одновременно на двух участках. Первый находился рядом с Кардо Максимус, главной улицей Элии, в нескольких десятках метров к востоку от предполагаемого места распятия — император распорядился построить на нем дом молитвы. Здесь все было сравнительно просто, так что строительство шло быстро и без затруднений. На втором участке решалась значительно более сложная задача — требовалось снести храм Афродиты, разобрать поддерживавшую платформу и разровнять участок под ним. Это гигантское предприятие с религиозной точки зрения имело двоякий смысл. С одной стороны, христиане намеревались произвести раскопки под основанием языческого города, чтобы добраться до исторических корней своей веры. За годы жестоких гонений постоянная ненависть со стороны языческих властей заставила христиан считать окружающий мир враждебным. Поэтому они связывали все свои чаяния с иным, неземным миром в полной уверенности, что «своего» города здесь, внизу, у них нет и быть не может. Но с приходом Константина положение резко переменилось — христиане почувствовали, что и у них, наконец, есть доля в этом мире. Раскопки на святом месте позволяли им обнажить материальные корни своей веры и приступить к строительству — в прямом смысле слова — на древнем основании. Одновременно созидалось и новое христианское самосознание. Другая сторона проекта была не столь позитивной — разрушение храма Афродиты красноречиво говорило о том, что становление христианства прямо связано с уничтожением язычества. Снос языческой святыни носил характер ритуального очищения. Язычество объявлялось «мерзостью», требовалось не оставить ни малейшего следа от идольского капища. Христиане выбросили «подальше от того места» материалы — камень и дерево, — из которых был построен храм; мало того, срыв внушительный пласт грунта под основанием храма, они постарались и «землю, оскверненную идольскими возлияниями, вывезти как можно далее оттуда» (Евсевий, Жизнь Константина 3:27). Рождение нового, государственного христианства было сопряжено с искоренением язычества, включавшим физический подрыв основ и буквальное лишение почвы.

Пока шли работы, Макарий и его сподвижники наверняка не раз терзались сомнениями, поскольку понимали, что обязаны что-то найти. Великое открытие состоялось лишь спустя два года. Под основанием языческого храма был обнаружен вырубленный в скале склеп, который немедленно объявили гробницей Христа. Даже Евсевий, имевший все основания для скепсиса, не усомнился в подлинности находки. И хотя христианский мир с нетерпением ждал этого события, оно стало для всех великим потрясением. Евсевий писал, что гробница была найдена «сверх всякого чаяния», и даже Константину она представлялась «предметом выше всякого удивления» (Евсевий, Жизнь Константина 3:28; 3:30). Одна из причин такого восприятия, возможно, заключалась в поразительном совпадении внешней стороны произошедшего и его глубинного религиозного смысла, которое было настолько полным, что казалось мистическим. Три столетия назад Иисус восстал из этой гробницы. Теперь же сама гробница как бы восстала из тьмы забвения, куда ее поторопились отправить язычники, — точно так же, как это нежданно-негаданно случилось с христианской религией.

Скальный склеп был обнаружен в древней каменоломне, в свое время засыпанной строителями храма Афродиты. Теперь предстояло отделить это место от остального склона так, чтобы сохранилась часть скалы со склепом, затем расчистить вокруг него площадку диаметром около 35 м, после чего кирками вырубить и обтесать более 450 кубометров камня для постройки мартириума, позднее получившего название Анастасис — «Воскресение». Работа была огромной и завершилась лишь спустя долгое время после смерти Константина. Много лет пещерный склеп в массивном фрагменте скалы оставался под открытым небом, ожидая, пока закончится подготовка места. В ходе работ по расчистке гробницы рабочие обнаружили скалу, которую отождествили с вершиной Голгофы. Поскольку почти все, что осталось от этой скалы, сейчас заключено внутри храма Гроба Господня, трудно сказать что-либо определенное о ее первоначальном виде. Данные археологических раскопок, проведенных в 1961 г., позволяют предположить, что «Голгофа» представляла собой большой продолговатый камень высотой примерно 10 м, стоявший вертикально в одном из углов древней каменоломни. В его основании находилась пещера, которая, возможно, использовалась в качестве погребальной задолго до времен Иисуса. Не был ли этот камень мемориальным обелиском наподобие найденных в долине Кедрона? Ко времени распятия Иисуса вокруг камня образовался холм, а самый верх выглядывал из-под земли, как лысина, откуда и могло возникнуть название «Голгофа» — «лобное место».

Таким образом, раскопки Макария увенчались открытием не одного, а целых двух священных мест: горы, на которой Иисуса распяли, и склепа, где его похоронили. Тем временем работы в базилике Константина близились к завершению. Император желал, чтобы эта церковь была красивейшей в мире, и на нее не жалели средств. Свой вклад в строительство внесли все правители восточных провинций Римской империи. Правда, в силу ограниченности пространства базилика получилась небольшой — заведомо не более 40×27 м. В ней было пять нефов, в одном из которых помещался Камень Голгофы, а в ее западном конце, ближайшем к гробнице Иисуса находилась полукруглая апсида. Евсевий, единственный современник строительства, записавший свои впечатления, восхищался дивной красотой базилики. Снаружи и изнутри она была облицована полированным камнем и разноцветным мрамором, а внутренняя часть крыши, «украшенная глубокой резьбой, распростираясь, подобно великому морю, над всей базиликой взаимно связанными дугами, и везде блистая золотом, озаряла весь храм будто лучами света» (Евсевий, Жизнь Константина 3:36). Базилику Константина обычно называли Мартириумом, потому что она была «свидетелем» Воскресения и памятником Христу.

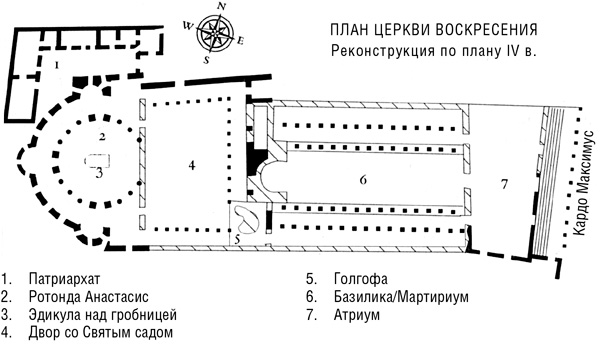

Таким образом, две постройки составили единый комплекс, который подводил богомольца к гробнице Христа, новой Святая Святых, постепенно, шаг за шагом, во многом аналогично тому, как это происходило в иудейском Храме (см. схему). Вход в Мартириум находился на Кардо Максимус, прямо в сердце языческой Элии. Все три его двери стояли постоянно открытыми, чтобы прохожие с улицы замечали великолепие церкви и испытывали желание войти внутрь. Чтобы попасть в базилику, требовалось сначала пересечь атриум перед ней, а сама базилика была лишь этапом, предваряющим встречу с главной святыней. Все западные двери базилики вели в просторный внутренний двор перед гробницей, способный вместить толпы богомольцев. Здесь был разбит сад в память о саде вокруг гробницы, где женщины, пришедшие умастить тело Иисуса, первыми узнали о его воскресении. Таким образом, Константин завладел центром римской Элии Капитолины и превратил его в святыню христианства, выстроив рядом с форумом Новый Иерусалим. Раньше Элия не представляла интереса для подавляющего большинства христиан-неевреев, а местная церковь находилась на задворках — за стенами города, в малонаселенном предместье на склоне нового Сиона. Теперь же Константин продемонстрировал всему миру, что в его империи новая вера занимает главенствующее положение. Этот символический жест вызвал общее воодушевление в христианской среде. Едва только на Голгофе была обнаружена гробница Христа и закончена чудесная базилика, как христиане начали создавать вокруг этого места собственную мифологию, помещая его в центр своей духовной жизни. Они воскресили старую иудеохристианскую легенду о том, что Адам был погребен на Голгофе, а вскоре стали также считать, что именно здесь Авраам связал Исаака, чтобы принести его в жертву. Иными словами, с новым святым местом стали связывать верования и легенды, очень схожие с теми, что когда-то окружали иудейский Храм. Теперь это был символическим «центр», где божественная сила чудесным образом коснулась зыбкого земного мира. Это был символ нового рождения человечества, исполнения всего, что обещала религия Авраама, и новой эры в истории — эры христианства.

Однако христиане считали себя выше поклонения материальным объектам. Когда-то они гордо провозгласили свою веру чисто духовной, не привязанной к земным святилищам и святым местам. Мощь того духовного отклика, который вызвало у них открытие гробницы Христа, показывает, что мифы священной географии уходят корнями глубоко в человеческую психику. Внезапное потрясение или неожиданное обретение осязаемого символа религии или культуры способно возродить восторженное отношение к священному пространству, особенно после мрачного периода гонений, когда народу грозило уничтожение. Мы никогда не сможем поручиться, что переросли примитивные мифы: даже в современном чисто светском обществе, где правит бал наука, мифология по-прежнему обладает притягательной силой, и в Иерусалиме это видно особенно отчетливо. А христиане IV в. при открытии места погребения Иисуса испытали шок узнавания и впервые получили импульс к тому, чтобы укорениться в реально существующем месте, создать себе отчизну в земном мире и обжить собственное священное пространство. Эта живительная связь с прошлым позволила им переместиться с задворок прямо в центр Элии и занять совершенно новое место в мире.

Даже на Евсевия, которому была глубоко чужда сама идея священного пространства, открытие Гроба Господня произвело столь сильное впечатление, что ему пришлось пересмотреть некоторые из своих прошлых представлений. Теперь, вновь приобретя расположение императора, он должен был истолковать события, потрясшие христианский мир. И оказалось, что объяснить значение этой находки можно только языком мифологии, который Евсевий до того презирал. Рассуждения были здесь бессильны — требовалось привлечь образность древних мифов, апеллирующую к глубинным уровням сознания и эмоций. Находка представляла собой богоявление — люди увидели то, что раньше оставалось сокрытым и недоступным. Таким образом, в ней повторилось чудо воскресения Христа из мертвых, которое теперь представлялось Евсевию торжеством над силами тьмы, вполне в духе древних мифов о битвах богов. «Тогда священнейшая пещера сделалась для нас образом возвратившегося к жизни Спасителя, — писал Евсевий в официальной биографии Константина. — Сокровенная во мраке, она наконец снова вышла на свет и приходящим видеть ее представляла поразительную историю совершившихся в ней чудес» (Евсевий, Жизнь Константина 3:28). В уничтожении храма Афродиты Евсевий видел триумф над силами зла, потому что сам храм был «тайником сладострастному демону любви» и «мрачным жилищем для мертвых идолов», где «на нечистых и мерзких жертвенниках приносили ненавистные жертвы». Но Константин, ведомый Богом, чей свет озаряет сердца людей, распорядился произвести катарсис и удалить мерзость. «По силе этого повеления, убежище обмана тотчас разрушено сверху донизу, жилище заблуждения со всеми статуями и демонами ниспровергнуто и раскопано» (Евсевий, Жизнь Константина 3:26). Открытие гробницы воспроизводило весь духовный опыт христианства: оно было одновременно и откровением, и воскресением, и торжеством сил света. В предыдущих сочинениях Евсевий трактовал воскресение Иисуса сравнительно сдержанно, но в «Жизни Константина» оно приобретает драматизм, характерный для теологии Афанасия.

Евсевий ни разу не упомянул в своих сочинениях Голгофу и, по-видимому, не очень ею интересовался. Но вид пещеры, в столь недавнем прошлом вырубленной в теле скалы, потряс его до глубины души. Евсевий был поражен тем, что она выделена из окружающего пространства — «выступает, прямая и одинокая, над ровной землей», — и что в ней никогда не лежало никакое другое тело (Евсевий, О богоявлении 3:61). Уникальность пещеры отвечала беспримерной победе Христа. Глядя на гробницу, Евсевий мог вызывать в своем воображении картины земной жизни Иисуса. Известно, что нам значительно проще вспомнить подробности событий, попав на место, где они произошли, или представив себе это место. Так и здесь, вид священной гробницы соединял прошлое с настоящим, уничтожая временной разрыв, и, как писал сам Евсевий, «громче всякого голоса свидетельствовал о воскресении Спасителя» (Евсевий, Жизнь Константина 3:28). Впоследствии другие христианские авторы интерпретировали значение святых мест с точки зрения доктрины Афанасия о вочеловечении Слова. Вместо того, чтобы пытаться, минуя Иисуса-человека, прозреть его божественную сущность, как рекомендовал Евсевий, они предпочитали своими глазами увидеть и своей рукой коснуться мест, связанных с его земным существованием, и увериться, что Иисус-человек — ярчайшее свидетельство связи Бога с подлунным миром.

Евсевий не полностью отказался от своих прежних воззрений. Он продолжал именовать город Элией, не видя в этом языческом метрополисе ничего священного и считая, что думать иначе «не только низко, но и нечестиво», это «признак чрезвычайно низменного недалекого ума» (Евсевий, Проповедь на Псалом 87). Название «Иерусалим» относилось только к гробнице Христа и новым постройкам Константина на Западном холме. Остальная Элия была такой же частью грешного мира, как и раньше, и вдобавок виновным городом. Евсевий именовал построенный Константином храмовый комплекс «Новым Иерусалимом» именно потому, что его воздвигли «в противоположность так называемому древнему» (Евсевий, Жизнь Константина 3:33). Новый Иерусалим ни в чем не был похож на иудейский город, когда-то проклятый Иисусом, и вскоре стал для христиан еще одним удобным местом размышлений о поражении иудаизма. Мартириум, находившийся на одной из самых высоких точек Западного холма, господствовал над оскверненной Храмовой горой. Такое его расположение наглядно подтверждало торжество новой веры, которая пользовалась теперь покровительством самого императора, тогда как от иудаизма в Элии не осталось и следа. В этом смысле возникновение Нового Иерусалима отвечало прежним представлениям Евсевия. Христианам не надо было больше прятаться, и их вера смогла обрести корни в земном мире. Христианская церковь, заняв прочное место в общественной жизни империи, стала приобретать принципиально новые черты. В этом процессе Новому Иерусалиму отводилась важная роль. Однако нарождавшееся христианское самосознание покоилось на пагубном отрицании прежних традиций, что ярко проявилось в Элии. Новый Иерусалим был враждебен своим предшественникам: его основание сопровождалось яростным уничтожением языческой святыни, при котором древние божества объявлялись демонами, и высокомерным утверждением превосходства христианства над иудаизмом. Все то время, что Иерусалимом правили христиане, евреям не разрешалось там жить. Старый запрет оставался в своде законов Римской империи. Хотя христиан больше никто не притеснял, они все еще сохраняли привычку защищаться и готовность в любой момент дать решительный отпор любому противнику. Увы, гонения не всегда учат своих жертв состраданию. С самых первых дней в Новом Иерусалиме жила нетерпимость по отношению ко всем «чужим», весьма далекая от учения Иисуса о милосердии.

Поэтому Евсевий считал, что Элия безнадежно заражена иудаизмом и язычеством. И он по-прежнему игнорировал «святые места» нового Сиона, которые, возможно, также старался лишить финансирования, употребляя для этого свое влияние на Константина. Эти объекты были очень важны для Макария — соперника Евсевия. Конечно, епископ Элии добился огромного успеха с открытием гробницы Иисуса, но в последующие годы Евсевий предпринял определенные шаги для того, чтобы и его теология наложила отпечаток на процесс христианизации Палестины. Так, когда Палестину посещала теща Константина Евтропия, Евсевий как митрополит, скорее всего, сопровождал ее в паломничестве по святым местам. Прибыв в Мамре близ Хеврона, где по преданию Аврааму явился Бог, Евсевий, надо полагать, обратил внимание высокой гостьи на сомнительный характер существовавшего там культа. Не будем забывать, что фигура Авраама была чрезвычайно важна для Евсевия, а потому его наверняка ужасали празднества, устраиваемые совместно иудеями, христианами и язычниками в честь библейского патриарха. К священному дубу в Мамре каждый год стекалось множество народа из различных областей Палестины, Финикии и Аравии, чтобы провести ярмарку и веселые торжества, где иудеи, христиане и язычники поклонялись кто Богу Вседержителю, кто Зевсу Олимпийскому. Они взывали к ангелам, возливали вино и воскуряли фимиам; язычники приносили в жертву тельцов или агнцев. Все совершалось очень чинно и благопристойно, люди наряжались на праздник в лучшие одежды, не допускалось ни распущенности, ни нарушения приличий. И все же Евсевия раздражали эти вселенские сборища. Усматривая в них нечестивое заигрывание с ложными верованиями, Евсевий постарался соответствующим образом настроить Евтропию, дабы та поставила в известность Константина. Удар был нацелен на Макария, к духовной юрисдикции которого относилось это место. Вскоре епископ Элии получил от императора резкое письмо с упреками за то, что он позволяет «святые места осквернять непотребными жертвами». Как явствует из письма, ко времени его написания Константин уже испытывал влияние теологических воззрений Евсевия. Именно в Мамре возникла религия Слова, там «получил свое начало и обряд святого служения. Там сперва сам Спаситель с двумя ангелами почтил Авраама славным своим явлением» (Евсевий, Жизнь Константина 3:53). Подле алтаря, колодца и дуба Авраама Константин, которого Евсевий величает вторым Авраамом, велел построить базилику.

Константин намеревался собственной персоной посетить Палестину, но необходимость обуздывать страсти в непрекращающемся конфликте с арианством мешала ему покинуть Константинополь. Вместо себя император направил в Святую землю свою матушку, вдовствующую императрицу Елену Августу. В христианской легенде это «паломничество» предстает проявлением личного благочестия императрицы, но по сути в 326 г. она объезжала восточные провинции как официальное лицо. Путешествие окончилось грандиозными торжествами в Иерусалиме. Константин, подобно Адриану, использовал поездки для распространения своей концепции Римской империи: визит вдовствующей императрицы, в окружении пышной свиты поклоняющейся христианским святым местам, был ярчайшим символом христианского Рима. И если Адриан повсюду строил храмы, стадионы и акведуки — да и сама Элия Капитолина замышлялась им как дар его палестинским подданным, — то Елена на своем пути по землям Палестины даровала народу новые церкви. Она прибыла в Элию, когда Мартириум только проектировался, а на месте срытого языческого храма велись раскопки, и, возможно, в 327 г. присутствовала при открытии Гроба Господня. Вполне вероятно, что Евсевию было поручено сопровождать и эту августейшую паломницу и именно Евсевий подал ей идею об основании двух новых церквей. Митрополит с особенным благоговением относился к двум священным пещерам. Первая находилась в Вифлееме, где увидел свет Иисус, вторая — на склоне Масличной горы, и обе были местами, в которых произошло богоявление, воплощение Слова. Эти пещеры подтверждали точку зрения Евсевия о том, что главное в миссии Иисуса — божественное откровение. Подобные взгляды могли быть близки Елене, которая сама симпатизировала арианству. Как бы то ни было, она повелела почтить обе пещеры новыми базиликами. Евсевию же появление христианской святыни в Вифлееме было выгодно тем, что новая церковь Рождества отвлекала внимание христиан от Элии и Нового Иерусалима. Базилика на Масличной горе, называвшаяся Елеонской, находилась в 70 м от вершины горы, и от нее открывался восхитительный вид на город. Как и основной храмовый комплекс Константина, обе базилики располагались хоть и вблизи, но отдельно от самих «святых мест». На Масличной горе от базилики к священной пещере вели выбитые в скале ступени, и паломники могли спускаться туда, не мешая богослужению. Архитектура и здесь обеспечивала постепенное, шаг за шагом, вступление в святое место, так чтобы верующие имели время подготовить свои души и сердца.

История паломничества Елены в Святую землю вскоре обросла легендами. Уже в середине V в. христиане были склонны считать, что именно она, а не Константин и Макарий, руководила раскопками на Голгофе. Утверждалось также, что Елена обнаружила остатки креста, на котором был распят Иисус, хотя Евсевий, рассказывая о посещении императрицей Святой земли, ни разу не упоминает об этом событии. У нас нет описаний Животворящего Креста, относящихся ко времени его находки, однако к 390 г. он уже был одной из почитаемых реликвией Иерусалима, а его частицы имелись во многих церквях христианского мира. Обретение Креста должно было произойти в период 325–327 гг., и вполне возможно, что Елена принимала в этом участие. В начале IV в. христиане еще не придавали распятию Иисуса отдельного значения, а рассматривали его всегда в связи с воскресением. Смерть и последующее воскресение Иисуса воспринимались как части единого таинства. Однако с дальнейшим развитием поклонения Христу в Иерусалиме мучительная смерть на кресте стала важна сама по себе и, как мы увидим в следующей главе, заняла центральное место в воображении верующих. В итоге история открытия Гроба Господня стерлась из памяти людей, и сейчас самым знаменитым событием тех раскопок считается обретение святой Еленой Животворящего Креста.

Если до раскопок на Голгофе Иерусалим не был местом паломничества христиан, то после открытия Гроба Господня в город хлынули толпы пилигримов со всех концов огромной империи, включая и отдаленные западные провинции. Первый путешественник, от которого до нас дошли заметки о посещении Святой земли, прибыл из Бурдигалы — современного Бордо — в 333 г.; далекое странствие ему несколько облегчили уже построенные к тому времени военные дороги, связавшие Европу с Константинополем — новой столицей империи. Наверняка паломничество принесло пилигриму множество ярких впечатлений, но они остались без описания. Дошедший до нас лаконичный итинерарий, или «путник», — это просто перечень посещенных библейских мест с кратким изложением связанных с ними событий. Пилигрим выглядит однодумом — он ни разу не отвлекся, чтобы полюбоваться на великие памятники классической древности, и интересовался только местами, упоминаемыми в Библии. Возможно, его проводниками были иудеи — многие из виденных им мест связаны со священными текстами, которые современные христиане называют Ветхим Заветом, а некоторые из упоминаемых им преданий известны лишь в еврейской традиции. Христианские паломники тогда только начинали прибывать в Святую землю, и до того, как христиане наладили собственную систему обслуживания, тем, наверное, приходилось прибегать к помощи местных жителей — евреев. Нашего пилигрима мало волновало и начало жизни Иисуса — он не мог миновать Галилею, однако не дал себе труда посетить ни Назарет, ни Капернаум, а сразу направился в Иерусалим. Там он первым делом устремился на Храмовую гору, остановившись лишь для того, чтобы понаблюдать за языческим культом исцеления, все еще процветавшим у купели Вифезда.

Именно «Бордоский путник» дает нам первое после 70 г. описание Храмовой горы. С течением лет она сделалась довольно зловещим местом, полным призраков прошлого. Так, пилигриму показали «пещеру, в которой Соломон мучил злых духов», а на руинах самого Храма — следы крови пророка Захарии, побитого камнями во времена гонений царя Иоаса (2 Пар 24:19–22), и отпечатки сапог убивших его воинов. Покинутая платформа Храма ассоциировалась в сознании христианина с жестокостью и отступничеством евреев. Пилигрим описал и иудейский ритуал плача по разрушенному Храму, все еще проходивший там девятого ава. «Здесь же, — говорится в "Путнике", — две статуи Адриана, а недалеко от них пробитый камень (lapis perfusus), к которому раз в год приходят иудеи, помазывают его, с воплем рыдают, разрывают свои одежды и затем удаляются». Никто больше о подобном камне не сообщает. Возможно, речь идет о скальном выходе, выступавшем над иродовой платформой, вокруг которого мусульмане позднее возвели Купол Скалы. В таком случае его в то время стали отождествлять с Эвен Штия — краеугольным камнем мироздания, находившимся в Двире: в Библии Эвен Штия не упоминается, но он известен из раввинистической литературы. Впрочем, «пробитый камень» мог быть и особо крупным обломком упавшей стены; не исключено также, что пилигрима, который, судя по всему, не видел описываемых им скорбных церемоний своими глазами, просто ввели в заблуждение.

Но эти места уже начинали обрастать и христианскими легендами. В юго-восточном углу платформы пилигрим отметил «угол весьма высокой башни», которую отождествил ее с упоминаемым у Матфея «крылом Храма», где Иисуса искушал «диавол» (Мф 4:5). Внутри башни, согласно «Путнику», сохранялась комната, где царь Соломон «сидел и излагал премудрость», — впоследствии это помещение стали связывать с мученичеством Иакова Праведного. С Храмовой горы пилигрим мимо Силоамского водоема прошел в христианскую часть Элии. На новом Сионе ему показали дом первосвященника Каиафы, столб, возле которого бичевали Христа, а также «место, где стоял дворец Давида». Он упоминает также, что видел «синагогу» — это могли быть как остатки здания тех времен, когда в предместье проживала небольшая община иудеев, так и дом Сионской горницы (Бордоский путник 28). Войдя непосредственно в город, пилигрим осмотрел развалины в Тиропеонской долине, принадлежавшие, как он считал, преторию, где Понтий Пилат допрашивал Иисуса. Следующим пунктом стала Голгофа, где еще шло строительство базилики Константина; «небольшая гора Голгофа, где Господь был распят» и «пещера, в которой положено было его тело», находились тогда под открытым небом (Бордоский путник 29). Если пилигрима и взволновало зрелище Нового Иерусалима, то он ничем не выдал своих чувств. И все же он приложил огромные усилия, чтобы добраться до Святой земли, — Палестина постепенно делалась магнитом, способным притягивать христиан с другого конца обитаемого мира.

Базилика Константина на Голгофе была завершена в сентябре 335 г. На ее освящение в Элию прибыли (за казенный счет) епископы всех епархий восточных провинций и высшие сановники империи. Торжествам придавалось огромное значение: 17 сентября исполнялось 30 лет правления Константина, и освящение Нового Иерусалима было приурочено к этой дате. Впервые помещения и дворы Мартириума заполнились толпой сиятельных паломников. Хотя христиане составляли незначительное меньшинство населения Элии, Новый Иерусалим был лишь маленьким анклавом в языческом городе, а остальные немногочисленные новые христианские святыни лежали за городскими стенами, освящение базилики было обставлено как событие имперского масштаба: христианство возводилось в ранг государственной религии Рима.

Евсевий находился в числе епископов, произносивших в тот день проповедь, и воспользовался этим случаем для изложения своих теологических взглядов. С помощью искусной аргументации он старался убедить отсутствовавшего на церемонии Константина, чтобы тот не сокрушаться по поводу невозможности самому прибыть в Элию: Слово Божие способно осенить императора в Константинополе точно так же, как и в Новом Иерусалиме. По мысли Евсевия, Слово Божие сошло с небес на землю, дабы оторвать людей от земного мира. Афанасий незадолго до торжеств был лишен епископского сана, сослан, и Евсевий считал, что его умеренная партия одержала победу. С точки зрения Евсевия, гробница Иисуса, безусловно, была святым местом и источником мощного эмоционального импульса, но все же христианам не следовало делать из нее фетиш или поклоняться ей как идолу, а подобало всегда смотреть сквозь земные символы, видя за ними духовную реальность.

Но Евсевий к тому моменту достиг преклонных лет. Его взгляды на христианство и Иерусалим отражали представления, характерные для начала IV в., когда он стал епископом в Кесарии (это произошло в 313 г.), а жизнь христиан с тех пор коренным образом изменилась. Целое поколение христиан выросло в мире, где их никто не преследовал и где они не ожидали со дня на день Второго пришествия Христа. Эти христиане уверенно чувствовали себя в Римской империи, что не могло не отразиться на их религиозных представлениях. Им тяжко было все время стремиться ввысь и хотелось обрести Бога здесь, на земле; поэтому доктрина Афанасия о воплощении была им ближе, чем чисто духовное учение Евсевия. У арианства и идей Евсевия оставалось некоторое количество сторонников, но в целом чаша весов явно склонилась в сторону учения Никейского Собора. Преемником Евсевия на епископской кафедре в Кесарии после его смерти в 340 г. стал убежденный арианин, а Макария на посту епископа Элии сменил верный сторонник Афанасия Максим, который почти сразу же после вступления в должность выстроил церковь вокруг Сионской горницы. Имперская казна не выделила средств на это строительство, и Максиму пришлось самому нести все расходы, поэтому новая базилика смотрелась куда скромнее великолепных зданий, возведенных при Константине. Однако со временем значение Сионской базилики возросло. С ней связывали Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса с апостолами, на которой он установил таинство Евхаристии (причастия), — явление Иисуса после воскресения и — самое главное — сошествие на апостолов Святого Духа в день Пятидесятницы. Таким образом, именно здесь родилась христианская церковь, и Горница была Матерью всех церквей.

Вне всякого сомнения, именно так думал Кирилл, ставший епископом Элии в 349 г. До нас дошли его красноречивые проповеди, в которых он говорил о своей любви к Иерусалиму. Кирилл утверждал, что чудо Пятидесятницы ставит иерусалимскую церковь выше всех прочих: «сие преимущество имеем мы, блага, о которых говорим мы, не инде где-либо ниспосланы, а у нас дарованы» (Кирилл, Поучения 17:13). В дальнейшем епископы Элии тоже ратовали за первенство Иерусалимской церкви в Палестине. Кирилл представлял новое поколение христиан. В год открытия Гроба Господня ему было пять лет, и он не видел ничего предосудительного в том, чтобы называть Иерусалим святым городом. Неподалеку, в Вифлееме, Христос воплотился в человека, на Голгофе искупил грехи людей, с вершины Масличной горы вознесся на небеса, а в Сионскую горницу, где собрались его ученики, ниспослал Святой Дух. Как же мог быть не свят город, ставший свидетелем спасения человечества? Кирилл не возлагал на Иерусалим вину за распятие Христа, поскольку считал Крест не позором и унижением, а наоборот, «славой» и «венцом» Иерусалима (Кирилл, Поучения 13:1). В отличие от Евсевия, придававшего мало значения Кресту, Кирилл трактовал физическую смерть Иисуса как самостоятельное событие величайшей важности. Крест был орудием спасения, основой веры и освобождения от греха. Бог отверг Храм, а не город, проклял не Иерусалим, а только иудеев. В этой новой, позитивной теологической доктрине по-прежнему присутствовала враждебность, причем весьма опасного толка. Кирилл очень просто решил проблему виновности Иерусалима — снял вину с города, целиком переложив ее на евреев.

В отличие от Евсевия, Кирилл полагал, что человеческая ипостась Христа обладает самостоятельной религиозной ценностью. Он не видел необходимости принижать Иисуса-человека в угоду духовной сущности Слова. Поскольку воплотившись, Господь добровольно и навечно связал себя с родом человеческим, образ Иисуса-человека раскрывал непреходящее расположение Бога к людям. Тем самым не требовалось отвергать материальный мир — поистине, можно было прямо в нем искать Бога. И святые места в Иерусалиме (который Кирилл никогда не называл Элией) позволяли христианам почувствовать связь с божественной сферой. Прикосновение Бога сообщило этим местам чудесную силу, теперь они помогают христианам приблизиться к Богу, преодолевая пространство — а быть может, время, — отделяющее их от жизни Христа. Кирилл любил подчеркивать, что события, связанные со спасением, произошли «в сем городе, в котором теперь мы находимся» (Кирилл, Поучения 14:16). О чуде Пятидесятницы, которому было более трехсот лет, он говорил: «Дух сошел и у нас» (Кирилл, Поучения 16:26). Притрагиваясь к предметам, которые касались тела Иисуса, — кресту, камню гробницы, — просто стоя на той же самой земле, — христиане могли сквозь годы дотянуться до Христа, хотя его и не было в земном мире: используя выражение Кирилла, «другие только слышат, а мы и видим, и осязаем» (Кирилл, Поучения 13:22). Следуя в буквальном смысле по стопам Иисуса, шагая по камням, которых касалась его нога, паломники ощущали себя современниками давних событий. Конечно, присутствие Христа не ограничивалось каким-то одним определенным местом, и молитвы доходили до Бога из любого уголка земли, но паломничество к святым местам позволяло христианам побывать в пространстве, которое все еще хранило в себе Божественное Присутствие.

Иудеи переживали появление Нового Иерусалима очень болезненно. Возможно, какие-то зелоты пыталась помешать христианскому строительству на Святой земле — Иоанн Златоуст упоминает о некоем выступлении «мятежных иудеев» при Константине (Златоуст, Против иудеев 5:11). У евреев никак не укладывалось в голове, что христианство, которое они считали побочной и отступнической формой собственной религии, получило поддержку имперской власти. В свое время иудеи готовы были биться насмерть, чтобы воспрепятствовать строительству Элии Капитолины, но с тех пор им удавалось наладить хорошие отношения с некоторыми императорами, и до Константина еще не казалось невозможным, что римляне в один прекрасный день позволят им восстановить Храм. Но новые христианские постройки, возводившиеся в самом Иерусалиме и вокруг него, создавали ситуацию, в которой будущему императору, если бы он даже и пожелал, было бы крайне затруднительно вернуть Иерусалим еврейскому народу. Константин затеял проект подобного же строительства и в Галилее, где евреи составляли большинство населения; а в городах Сепфорисе, Тивериаде, Капернауме и Назарете развернулась миссионерская деятельность. Одни иудеи, видя это, впадали в отчаяние, другие уповали на приход Мессии (Avi-Yonah, 1976, pp. 160–173). Однако законоучители в основном продолжали проповедовать сдержанность, призывая народ вспомнить, какие беды и ужасы обрушивались на головы евреев в прошлом, когда они бунтовали против власти римлян. Вполне возможно, говорили раввины, что это странное увлечение христианством — всего лишь временная прихоть императора.

Однако положение евреев под властью христианских императоров ухудшалось. Сам Константин не вводил новых ограничений для иудеев, но после его смерти в 337 г. появились законы, запрещавшие евреям вступать в браки с христианами и владеть рабами. Первая мера была направлена на изоляцию евреев, вторая подрывала их хозяйственную деятельность. В 351 г. в Сепфорисе, Тивериаде и Лидде произошли бунты иудеев, но римляне быстро усмирили восставших. А в 355 г. император Констанций II издал эдикт, запрещавший христианам переходить в иудаизм. В этом эдикте впервые в истории римского законодательства в отношении евреев употреблялись такие определения, как «злобные», «гнусные», «нечестивые» (Avi-Yonah, 1976, p. 176). Иисус проповедовал религию любви и прощения, а его последователи, придя к власти, стали клеймить иудеев как врагов общества, оттеснять их на задворки жизни и превращать в таких же изгоев, какими сами христиане были на заре собственной истории.

Положение евреев выглядело безнадежным. Христиане присвоили их Писание, назвали себя новым Израилем, а теперь вознамерились отобрать у них и Святой город, развернув в нем строительство за счет имперской казны. В одном из полемических сочинений того времени, написанном в форме диалога, иудей спрашивает у своего оппонента-христианина: «Почему вы берете наше и делаете своим?» (Hayman, 1973, p. 67). Потом иудеям внезапно показалось, что еще не все потеряно. Констанций II в 361 г. умер, и новым императором стал его племянник Юлиан II, вошедший в историю под именем Юлиана Отступника.

Юлиан воспитывался как христианин, но позднее исполнился отвращения к новой религии и стал считать ее враждебной священным традициям Рима. В полном противоречии с идеями Константина, видевшего в христианстве цементирующую силу обширной империи, он занялся возрождением древнего язычества. У этой политики нашлось немало сторонников. Язычество все еще было влиятельной силой — в действительности оно процветало во всех пределах империи вплоть до V в. Тому, кто, как Юлиан, хранил приверженность древним богам и языческим обрядам, христианство представлялось кощунственным попранием освященных веками традиций. Повсеместно люди опасались ужасных бедствий, которые могли обрушиться на их головы из-за пренебрежения древними богами, — чтобы этого не случилось, следовало приносить полагающиеся жертвы и чтить древние святыни. Язычников, кроме того, глубоко возмущала вера христиан в божественность Иисуса — человека, принявшего позорную смерть, — подобные идеи были абсолютно несовместимы с их собственными представлениями о священном. И когда новый император провозгласил свое намерение вернуть вере предков ее достойное место в римском мире, он получил самую горячую поддержку огромной массы своих подданных.

Что до иудеев, то поначалу они, должно быть, не осознавали, какие выгоды сулит им политика императора-язычника. Но вскоре стало ясно, что у Юлиана есть план коренных преобразований в Иерусалиме.